注意受情绪信息影响的实验范式

- 格式:pdf

- 大小:728.14 KB

- 文档页数:9

![毕业论文:情绪对决策影响的实验研究[管理资料]](https://uimg.taocdn.com/c9753fe6763231126fdb11ac.webp)

毕业论文:情绪对决策影响的实验研究论文摘要近年来,情绪对决策的影响逐渐成为研究热点。

国内外关于情绪对决策影响的理论和研究,先后出现两种研究范式:基于情绪性质的研究范式和基于具体情绪的研究范式。

前者认为情绪性质是影响决策的最主要的因素,后者则在很多研究中发现情绪性质并不足以解释情绪的影响,认为影响决策的是具体情绪的评价维度。

本研究在具体情绪范式下,初步考察三种具体情绪愉快、悲伤和害怕对多属性决策和风险决策的不同影响。

本研究包括两个实验,均使用电影片段来激发相应的愉快、悲伤和害怕情绪。

实验一考察具体情绪对多属性决策的加工方式的影响,运用信息板技术模拟实际的工作选择决策,考察不同情绪状态下的被试在多属性决策的加工时间和加工深度的差异。

结果基本证实了情绪对于多属性决策的加工方式的影响:积极情绪引发自动加工,而消极情绪引发控制加工。

实验二考察了具体情绪对于风险决策的影响,在七个风险决策情境下,考察不同情绪状态对于风险决策的风险偏好的差异。

结果表明情绪性质对于风险决策的影响不明显,相同性质的消极情绪害怕和悲伤的风险偏好有显著性差异,害怕表现风险回避,而悲伤表现为风险寻求。

结果还表明确定性和自我控制评价维度并非是影响风险决策的主要维度。

本研究基本验证了在多属性决策这种相对复杂的任务中,先前在简单任务的研究中发现的情绪对于加工方式的影响也同样存在,充实了此类研究。

同时作为具体情绪范式下的研究,为基于评价倾向框架理论讨论情绪对决策的影响提供了实验支持。

关键词:具体情绪,多属性决策,风险决策,情绪性质范式,具体情绪范式引言决策(decision making)是选择备择方案的行为,它渗透于人类生活的方方面面,是人类的一种基本的认知活动。

由于人类面对资源稀缺性的环境,必须面对各种各样的选择。

决策心理学就是研究决策的一个重要的学科之一,它主要研究心理活动在决策过程中的作用和影响,考察决策的心理机制,以及情绪、个性、动机、态度等心理因素对决策的影响。

应用心理学《认知心理学》指导老师:学生姓名:学号:专业:学院:一、实验范式1. Stroop效应范式概述Stroop 效应(Stroop effect)在1935 年由美国心理学家John Riddly Stroop 发现,是指字义对字体颜色的干扰效应。

在颜色命名实验中,当色词本身的颜色和该色词所表示的颜色意义不一致时,被试的反应时比命名非颜色词的反应时长。

比如,命名用红墨水写成的有意义刺激(如“绿”) 比命名中性的刺激词所花的时间长。

这种同一刺激的颜色信息和词义信息发生相互干扰的现象就是Stroop 效应。

从广泛意义来说,Stroop 效应就是一个刺激的两个不同维度发生相互干扰的现象,能引发stroop效应的实验就叫Stroop任务。

2. Stroop效应范式发展20世纪60年代以后,随着信息加工心理学成为实证心理学的主流,Stroop效应范式已经扩展到众多的实验研究中。

随着各项研究的不断深入,经典Stroop 范式已演变为各种各样的变式,主要包括:2.1 昼夜Stroop (Day - Night Stroop)Cerstadt,Hong 和Diamond 等修订了Stroop任务,使之适用于3. 5 岁至7 岁的学前儿童,形成昼夜Stroop 任务。

实验任务是要求被试看见太阳说“夜晚”,而看见月亮或者星星说“白天”。

目前,昼夜Stroop 范式大多被应用于研究儿童的执行功能,作为测量执行功能的一个重要指标。

2.2 图- 词干扰范式图—词干扰任务是经典Stroop 范式的一个简单推广。

在图-词干扰范式中,向被试呈现图与干扰词,二者同时呈现,或者先呈现图,然后呈现干扰词,要求被试命名干扰词。

例如向被试呈现圆形中的汉字“方”,正方形中“圆”字等,任务是要求被试忽略图形,命名图形里面的汉字。

2.3 双语Stroop 范式双语Stroop 范式指利用两种语言的色词,要求被试用母语和第二语言分别对两种语言的色词进行颜色命名,然后根据语言间(命名语言和色词使用两种语言) 和语言内(命名语言和色词使用同一种语言) 的不同干扰效果推论出双语者的心理词典表征结构。

一、实验背景情绪传染是指一种情绪状态从一个个体传递到另一个个体的现象。

心理学研究表明,情绪传染具有普遍性,不仅存在于人与人之间,还存在于人与动物、人与环境之间。

为了验证情绪传染现象的存在,我们进行了一项情绪传染实验。

二、实验目的1. 验证情绪传染现象的存在。

2. 探究情绪传染的传播途径和影响因素。

3. 为提高人际关系质量提供理论依据。

三、实验方法1. 实验对象:选取30名大学生作为实验对象,其中男女各15名,年龄在18-22岁之间。

2. 实验材料:录音设备、情绪卡片、观察表。

3. 实验步骤:(1)将30名实验对象随机分为三组,每组10人,分别命名为A组、B组和C组。

(2)A组为实验组,B组和C组为对照组。

(3)向A组播放一段积极情绪的录音,B组播放一段中性情绪的录音,C组播放一段消极情绪的录音。

(4)播放录音的同时,让每组观察者填写情绪卡片,记录自己当时的情绪状态。

(5)播放录音结束后,让观察者填写观察表,描述自己观察到的其他组员情绪状态的变化。

(6)对实验数据进行统计分析。

四、实验结果1. A组观察者填写情绪卡片时,普遍表示自己情绪愉悦,积极情绪明显。

2. B组观察者填写情绪卡片时,表示自己情绪稳定,中性情绪明显。

3. C组观察者填写情绪卡片时,普遍表示自己情绪低落,消极情绪明显。

4. 在观察表中,A组观察者观察到B组观察者情绪稳定,C组观察者观察到B组观察者情绪低落。

五、分析与讨论1. 实验结果表明,情绪传染现象确实存在。

当一个人处于积极情绪状态时,周围人的情绪也会受到积极影响;当一个人处于消极情绪状态时,周围人的情绪也会受到消极影响。

2. 情绪传染的传播途径主要有以下几种:言语、表情、肢体动作、氛围等。

本实验中,情绪传染主要通过录音这一途径实现。

3. 情绪传染的影响因素包括:个体的情绪易感性、社会环境、个体间的亲密程度等。

在本实验中,A组观察者由于情绪易感性较高,更容易受到积极情绪的影响;C组观察者由于情绪易感性较低,更容易受到消极情绪的影响。

情绪诱导及其观测实验小组成员:地点:基础心理实验室日期:2010.11.21-2010.11. 28 1 实验背景当一个人面对一种外界刺激时,就会引起不同的情绪反应和情绪体验,这些情绪反应表现为一系列的生理心理反应,包括皮电、皮温、指端血容量、心率、脉搏以及脑电的一系列变化。

皮电(GRS)是皮肤上两个点之间的电流通过量或电阻值。

情绪紧张、恐惧或焦虑情况下汗腺分泌增加,皮肤表面汗液增多,引起导电性增加使皮电升高。

皮电是反映情绪变化最有意义的指标。

指端血容量(BVP)传感器测量的是相关的血液流量,是通过光学电子测量附近的红外线。

每次心跳过程中,血液流过动脉和血管,当血流量最大时。

血容量信号也就最强,即信号图象到达最高点(或叫做波峰)。

其顶点的高度表示的是那个时候相关血流量与血管舒张或收缩之间的关系。

例如,当个体体验恐惧不安的情绪时,表现为出汗,四肢冰凉,心跳加快。

则对应生理指标的变化为:皮电升高,皮温下降,指端血容量减少,心率上升,脉搏增加。

根据本实验的需要,我小组选用皮温和指端血容量(以及由其计算出的心率)作为本次实验观测和记录的生理指标。

这三个生理指标具有反应灵敏,易于观测的优点,且相应的实验测试端佩戴方便,测量方式简单可行。

2 实验目的本实验通过使用不同属性和不同形式的刺激材料诱导几种常见的情绪,主要分为积极情绪和消极情绪的诱导,并记录不同性别及来自不同地域的被试在情绪诱发后的几种常见的生理心理指标,以探求情绪的生理心理反应和情绪体验的关系,以及相关的影响因素。

根据实验目的以及日常经验,我们提出以下三个基本假设:1)不同性别的被试在面对外界刺激时所引起的生理心理反应和情绪体验有差异。

2)不同人格特质的被试在面对外界刺激时所引起的生理心理反应和情绪体验有差异。

3)不同的刺激材料所引起的生理心理反应和情绪体验有差异。

3 实验方法3.1 被试本实验使用被试43名,为心理学系、体育系以及医学院学生,共43名(其中女生23名,男生20名)。

情绪对自我和他人风险决策影响的实验研究一、本文概述本文旨在探讨情绪对自我和他人风险决策的影响,通过一系列精心设计的实验研究,深入剖析情绪因素在个体风险决策过程中的作用机制。

文章首先概述了情绪与风险决策之间关系的研究背景,指出现有研究中存在的争议与不足。

接着,文章提出了研究问题,即情绪如何影响个体在面对自我利益和他人利益时的风险决策行为。

为了解答这一问题,文章设计了一系列实验,包括情绪诱发实验、风险决策任务等,以系统地考察不同情绪状态下个体风险决策的变化。

文章还介绍了实验参与者的选择、实验材料的准备、实验过程的实施以及数据收集与分析方法等。

通过本研究的开展,期望能够更深入地理解情绪对风险决策的影响机制,为风险管理和心理健康领域提供有益的理论支持和实践指导。

二、文献综述在决策制定的过程中,情绪的作用一直是心理学、经济学、神经科学等多个领域研究的焦点。

情绪对人类决策的影响表现在多个层面,不仅影响着决策的质量,还关系到决策者的心理健康和人际关系。

近年来,关于情绪对自我和他人风险决策影响的研究逐渐增多,揭示了情绪在风险决策中的重要作用。

关于情绪对自我风险决策的影响,现有研究表明,情绪状态可以显著影响个体的风险偏好。

例如,积极情绪往往使个体更倾向于寻求冒险和追求更高的收益,而消极情绪则可能使个体更加保守,倾向于规避风险。

不同类型的情绪对风险决策的影响也存在差异。

例如,愤怒和悲伤等负性情绪可能导致决策者过于冲动或悲观,从而做出不利于自身的风险决策。

在他人风险决策方面,情绪的影响同样不容忽视。

研究发现,当个体面对为他人做决策的情境时,其情绪状态同样会影响决策结果。

例如,同情和关怀等积极情绪可能使决策者更加关注他人的福祉,从而做出更加谨慎和利他的风险决策。

相反,厌恶和愤怒等负性情绪可能导致决策者对他人的困境产生抵触情绪,进而做出不利于他人的风险决策。

情绪对自我和他人风险决策的影响是一个复杂而重要的问题。

通过深入研究情绪与风险决策之间的关系,有助于我们更好地理解人类决策行为的内在机制,为实际生活中的风险决策提供科学依据。

情绪对大学生学习效果的影响实验设计谌红漾(西北大学公共管理学院,西安710127)摘要情绪是一种心理过程,是心理结构的组成部分,是人类对于各种认知对象的一种内心感受或态度体验。

[1]本实验考察不同情绪状况对大学生对学习的影响。

被试为随机抽取的90名大一学生,通过注射生理盐水后给予不同的解释影响其认知,并用简单的办公室音乐设计对大学生的情绪进行不同程度的干预,使他们的情绪状态不在同一水平上,然后让他们做一些简单的法语单词学习,要求会记住拼写和含义,结果预测在放有悲伤音乐的办公室学生成绩最差,放有中性音乐的办公室的学生成绩一般,放着愉快音乐的办公室的学生成绩最好。

结果表明情绪可以影响大学生的学习效果。

关键词情绪,单词记忆,学习效果1.引言我们都知道认知解释和环境因素会影响情绪的好坏,情绪的好坏会影响我们的学习效果,那么这些情绪因素在学习过程中时怎么样发挥作用的呢?它们之间又存在什么样的关系?为了解决这一问题,本设计通过这样一个实验,通过改变他们的认知和环境因素影响进而改变大学生的情绪,在不同情绪状况下,让它们分别作一些简单的法语单词记忆,通过记住单词的准确率和数量来分析大学生的情绪状况对学习效果的影响。

1.1研究问题情绪对大学生学习效果的影响。

1.2研究背景随着情绪研究的发展,越来越多的研究者逐渐重视认知过程或环境对情绪产生的作用。

20世纪50年代,美国心理学家阿诺德(Arnold, M. B.)提出对外部环境的认知评价是情绪产生的直接原因,认知-评估作用产生于有机体生理反应、情绪体验和采取某种行动之前。

而以伊扎德(Izard)为代表的研究者们则认为情绪是在适应环境的过程中逐步发生的,环境因素十分复杂,因此任一情绪体验的产生都可能是由环境中的不同因素引起的。

郑庆、赵玉红在《浅析元情绪对大学生学习状态的影响》中提出元情绪作为情绪智力的重要组成成分,对学习和工作有着重要的影响。

认识元情绪对学习状态的作用,运用元情绪的策略对学习进行指导,不仅可以提高学习效率,而且有利于和谐课堂气氛的构建。

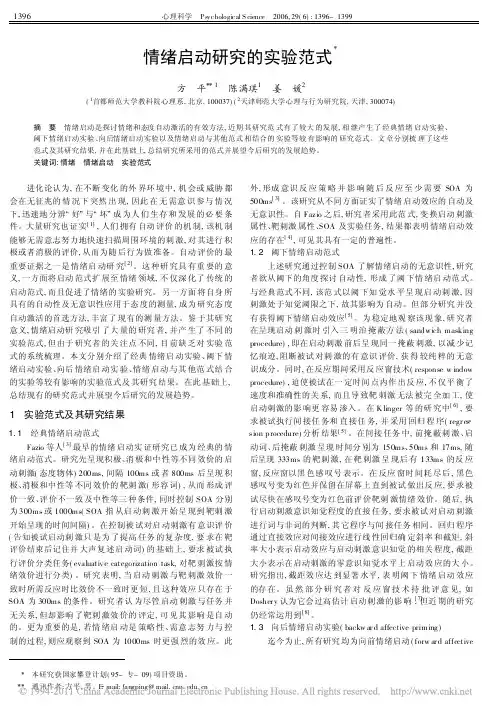

情绪启动研究的实验范式方 平 1 陈满琪1 姜 媛2(1首都师范大学教科院心理系,北京,100037)(2天津师范大学心理与行为研究院,天津,300074)摘 要 情绪启动是探讨情绪和态度自动激活的有效方法,近期其研究范式有了较大的发展,相继产生了经典情绪启动实验、阈下情绪启动实验、向后情绪启动实验以及情绪启动与其他范式相结合的实验等较有影响的研究范式。

文章分别梳理了这些范式及其研究结果,并在此基础上,总结研究所采用的范式并展望今后研究的发展趋势。

关键词:情绪 情绪启动 实验范式进化论认为,在不断变化的外界环境中,机会或威胁都会在无征兆的情况下突然出现,因此在无需意识参与情况下,迅速地分辨 好 与 坏 成为人们生存和发展的必要条件。

大量研究也证实[1],人们拥有自动评价的机制,该机制能够无需意志努力地快速扫描周围环境的刺激,对其进行积极或者消极的评价,从而为随后行为做准备。

自动评价的最重要证据之一是情绪启动研究[2]。

这种研究具有重要的意义,一方面将启动范式扩展至情绪领域,不仅深化了传统的启动范式,而且促进了情绪的实验研究。

另一方面将自身所具有的自动性及无意识性应用于态度的测量,成为研究态度自动激活的首选方法,丰富了现有的测量方法。

鉴于其研究意义,情绪启动研究吸引了大量的研究者,并产生了不同的实验范式,但由于研究者的关注点不同,目前缺乏对实验范式的系统梳理。

本文分别介绍了经典情绪启动实验、阈下情绪启动实验、向后情绪启动实验、情绪启动与其他范式结合的实验等较有影响的实验范式及其研究结果。

在此基础上,总结现有的研究范式并展望今后研究的发展趋势。

1 实验范式及其研究结果1.1 经典情绪启动范式Fazio 等人[3]最早的情绪启动实证研究已成为经典的情绪启动范式。

研究先呈现积极、消极和中性等不同效价的启动刺激(态度物体)200ms,间隔100ms 或者800ms 后呈现积极、消极和中性等不同效价的靶刺激(形容词),从而形成评价一致、评价不一致及中性等三种条件,同时控制SOA 分别为300ms 或1000ms(SOA 指从启动刺激开始呈现到靶刺激开始呈现的时间间隔)。

1遮蔽技术实验范式最近在研究情绪时,经常使用一种叫遮蔽技术的实验范式。

这种实验方法是指在呈现一个情绪性刺激以后,用一个中性刺激遮住原有的刺激并测量被试的反应。

2情绪Stroop实验范式情绪Stroop 范式是最初的stroop 范式的变式,这种方法是用情绪词作刺激,让被试对词的颜色进行命名, 以被试的反应时为指标来研究情绪和认知之间的关系。

这种方法假设相关情绪词会导致较高程度的激活,因此有较高程度的干扰,情绪刺激的衰退期(decay interval)长于中性刺激。

特定的临床病人在stroop 任务中把注意分散到特定类型刺激词的语义内容,因而这类词颜色命名的时间要长于其他呈现词。

这说明,被试对特定类型的词更为敏感(比如焦虑失调者对压力词更为敏感) 。

3图画-词汇干扰实验范式图画-词汇干扰实验范式是在呈现目标图画之前、同时或之后不同的时间内呈现一个与图片名称相关的词语。

被试命名图片的时间可能受到干扰词语的影响,根据不同时间下不同的影响结果可以推断词汇产生的时间进程,并检验交互激活模型和独立两阶段模型对词汇产生中语义和语音激活时间进程的预测。

这是研究汉字认识加工的一种实验范式。

4RSVP实验范式RSVP 范式研究注意瞬脱现象实验范式。

注意瞬脱现象是Broadbent 等人发现的。

该现象表明:被试对单词流中前一个目标词的准确辨认使得他们很难辨认出在该词后约500ms 内呈现的另一个单词。

1987 年,Weichselgartner 和Sperling也发现了类似的现象。

注意瞬脱的研究把对注意研究的焦点转移到注意的时间维度上,通常采用RSVP 范式。

其具体方法如图所示,其中由字母、数字、单词、图形等组成的刺激流在同一位置以6~20 个刺激/ 秒的速度连续呈现给被试,要求被试辨别或觉察刺激流中的目标刺激(Target ,以下简称T)和一个探测刺激(Probe ,以下简称P ,一般在T 后的1~8 个刺激中呈现) ;刺激流呈现完后要求被试报告T、P ;刺激流中,T 或P后的第i 个刺激通常简称为T+ i 项或P + i 项。

人与人传递情绪的科学实验

《人与人传递情绪的科学实验》

一、研究背景

近些年来,心理学家们对于人与人传递情绪的研究方向越来越多。

对于这一研究,心理学家们做出了一些实验,以帮助人们理解情绪传递的机制,并且有效地改善人与人之间的关系。

此外,他们还对传递情绪的个体因素、认知因素和文化因素做出了认真的研究,以弄清这一现象的成因。

二、目的

本次实验旨在探究人与人之间传递情绪的机制,以及传递情绪所影响的受体的心理行为。

三、实施方式

本次实验采取实验组与对照组分别进行的形式。

实验组由20名

志愿者组成,其中10名为情绪实验者,10名为受情绪影响者。

对照组由10名志愿者组成,其中5人为情绪实验者,5人为受情绪影响者。

实验组与对照组中的情绪实验者分别被要求在模拟的情景中表

现出不同情绪,如悲伤、激动、生气等,而受情绪影响者则要观察和评估实验者的情绪表现。

实验者与受实验者之间的距离由近到远依次增加,以测试情绪传达的影响。

实验结束后,实验者和受实验者在巴甫洛夫情绪量表(PEM)上

填写问卷,以表示自己的感受。

四、结果

实验结果显示,当距离增加到一定程度时,情绪传达将受到一定程度的影响,且受试者在情绪量表上的得分与实验者不同。

这表明,从实验者到受试者的情绪传递是有一定规律可循,并且也向我们表明,在一定范围内,人与人之间的情绪传递是有影响的。

五、结论

本次实验表明,人与人之间传递情绪存在一定规律,并且针对不同情绪的传递效果也各有不同。

因此,为了改善人与人之间的关系,应该注意正确传播情绪,遵守有效情绪传递的距离,以及改善接收者的心理行为。

情绪启动研究的实验范式

在情绪启动研究中,实验范式包括以下几种:

一、制造情绪:通过向受试者提供各种图片(如悲伤图片、焦虑图片)、视频(如可怕的场景)、音乐(如悲伤的歌曲)来产生正面和

负面情绪;

二、问卷测量:通过让受试者填写一些情绪相关的问卷,测量受试者

个人情绪状态变化情况;

三、行为指标:观察受试者在房间内的走动、发言、表情等肢体行为

变化,来评估受试者的身体反应情况;

四、发言行为:让受试者发表相关的意见(比如他们对某件事的感受等),以及其他同组中的受试者如何回应及评价来衡量受试者的情绪;

五、搭积木实验:利用搭积木的实验,来反映受试者对各种不同情绪

背景下的行为反应;

六、心理实验:通过不同的心理实验(比如抉择实验、评估实验),

来测量受试者在不同情绪背景下的选择及评价方式;

七、游戏实验:在不同的游戏实验环境下,可以看到受试者的情绪变化和行为偏好变化,从而判断他们的情绪反应和决策方式。

通过以上实验范式,研究者可以对受试者的情绪启动行为有更深入的认识,也可以有效控制受试者情绪启动变化,从而有效地应用在一些教育和心理健康领域,为受试者带来一种自我调节和调节他人情绪的能力。

情绪内容对工作记忆的影响实验1 引言近年来,情绪对于人类认知活动的建设作用正逐步受到人们的重视,尤其是情绪对记忆影响的研究,一直是情绪与认知研究的热点。

情绪性的记忆对个体的成长、行为、知觉、信念、目标和心理健康状况等等都存在诸多联系。

情绪性记忆的研究最早始于里博(Ribot),他在1894 年提出了情绪记忆这个概念,后来由于受到当时盛行的行为主义心理学流派的排挤,与情绪记忆相关的研究一直徘徊不前,没有得到足够的重视和良好的发展,直到1983 年左右人类认知研究的崛起,情绪记忆的研究又重新获得生机,得到了人们的普遍关注。

本研究旨在探索情绪内容对工作记忆的影响。

2实验目的本实验采取“学习-再认范式”,被试无情绪唤醒,直接对不同效价(正性、负性)、不同唤醒度(高唤醒、低唤醒)以及中性识记材料进行学习识记任务,通过对各种材料的识记成绩的统计分析来考察情绪内容的效价(正性/负性/中性)和唤醒强度(高/低)对工作记忆效果的影响。

3研究假设:研究假设一:正性情绪内容比中性情绪内容记忆效果更好研究假设二:负性情绪内容比中性情绪内容记忆效果更好4 实验方法4.1被试在读硕士一年级研究生20 名,男女各10 人,入学成绩相当,视力或矫正视力正常,身体健康,心理健康记录良好,年龄在22-30 岁之间,平均年龄25 岁。

4.2 实验材料:4.2.1 EPRIME1.0 编制测试程序4.2.2 实验词共计80 个,包括:正性情绪词30 个,其中学习阶段20 个,含高唤醒词10 个,唤醒度区间[5.91,6.96];低唤醒词10 个,唤醒度区间[3.97,4.71];测试阶段再加入10 个,唤醒度区间[5.65,5.89];负性情绪词30 个,其中学习阶段20 个,含高唤醒词10 个,唤醒度区间[6.70,7.60];低唤醒词10 个,唤醒度区间[4.12,4.73];测试阶段再加入10 个,唤醒度区间[6.39,6.64];中性词20 个,其中学习阶段10 个,唤醒度区间[3.2,5.61];测试阶段再加入10 个,唤醒度区间[3.43,5.14]。

认知心理学中情绪影响因素的实验研究情绪是人类最基本的心理体验之一,可以被描述为愉快或不愉快的感觉。

情绪在某种程度上能够影响思想、行为和健康等方面。

认知心理学的研究者们一直在关注情绪的起源和影响因素,并运用实验证明了情绪的很多影响因素。

在本文中,我们将探讨认知心理学中情绪影响因素的实验研究。

认知负荷认知负荷是指一个个体在执行某项任务时需要使用其可用的工作记忆容量,无法同时完成多个复杂任务的能力。

当个体的认知负荷很高时,他们可能会变得更加情绪化,并且对于情绪感知的敏感度会有所增加。

研究人员在多个实验中探究了认知负荷与情绪之间的关系。

在一个实验中,参与者被要求制定一些英语单词的阅读规则,以此来占用可用的工作记忆容量。

研究人员随后通过刺激影片来引起情感状态,并要求参与者描述他们的情感体验。

结果显示,当执行任务时,情绪体验更强烈且更具体化,同时情绪调节的效能也相应降低。

注意分配注意是认知过程的一个重要方面,它是指人们选择性地专注于一些信息而忽略其他信息。

注意外向(指专注于外部刺激)和注意内向(指专注于内部体验)在情绪体验中扮演着不同的角色。

一些实验研究表明,注意分配使人们更容易感受到积极情绪。

在其中一项实验中,参与者被随机分配为注意内向和注意外向两组。

研究人员使用标准化的图片来刺激参与者,并要求其描述自己的情感体验。

结果显示,注意内向的参与者更倾向于报告负面情绪,而注意外向的参与者则更倾向于报告积极情绪。

情境情景因素是指人们所处的环境和背景,包括人们自身的身体感受和周围的物理和社会环境等。

情境因素对人类的情绪体验具有很大的影响。

一些研究结果表明,人们倾向于比较与自己相似的他人的经历和情感状态。

例如,在一个实验中,参与者被要求看一段描述他人受到不公正对待的情景视频。

结果表明,当其他人的受挫经历非常相似时,参与者的情绪反应会更强烈。

结论再次提醒,情绪是指人类最基本的心理体验之一。

情绪也是人类在面对外部环境和内部体验时的一个自然反应。

心理科学进展 2004,12(6):833~841Advances in Psychological Science注意受情绪信息影响的实验范式杨小冬罗跃嘉(中国科学院心理研究所心理健康重点实验室,北京 100101)摘要研究显示情绪信息对注意会产生特殊的影响,主要表现为个体特别是某些患有情绪障碍的个体对情绪信息存在注意偏向或注意增强现象。

该文围绕该问题,主要介绍情绪Stroop实验、点探测实验、线索提示实验、情绪条件反射实验以及快速序列视觉呈现实验等多个实验范式的研究方法和结果,并分析今后的发展趋势。

关键词注意,情绪信息,实验范式。

分类号 B841.4情绪和认知的关系,是人类一直在思索的问题,是心理学一直希望给予科学解答的问题。

因情绪问题的复杂性和特殊性,开展实证研究常常困难重重。

但是,近二十年来心理学工作者就个体对情绪信息的知觉注意特点进行了大量的实验研究,取得了颇受注目的成果。

本文围绕个体对情绪信息的注意特点,特别是个体对负性情绪信息的注意增强和注意偏向(attentional bias)[1~4],分别介绍情绪Stroop实验、点探测实验、线索提示实验、情绪条件反射实验以及快速序列视觉呈现实验等几个比较有影响的实验范式及其研究结果。

在此基础上,分析和总结各研究在实验模式、刺激材料和被试选样等方面的特点,展望今后的研究发展趋势。

1.实验范式及其研究结果1.1 情绪Stroop实验范式(emotional Stroop paradigm)⋅经典的Stroop实验要求被试报告色词的墨色。

如“红”这个字,可以呈现为红色,也可以呈现为绿色。

实验结果表明,在命名和词义不一致的墨色时,被试要花更多的时间,表现出Stroop色词干扰效应。

对该效应有多种理论解释 [5],一种观点认为,阅读是一个高度自动化的加工技能,而颜色命名却不是。

面对文字材料时,被试很难不进行语义加工,不仅注意字的墨色,而且也注意了字的语义,语义加工对墨色命名加工的干扰即表现为Stroop 效应。

基于此,对情绪问题感兴趣的研究者预期情绪词的情绪色彩也能对颜色命名产生影响,于是发展出情绪Stroop实验,用以测查个体特别是焦虑个体对情绪信息的注意特点[6~8]。

情绪Stroop实验通常向被试呈现不同颜色的词语(包括中性词和情绪词),要求他们忽视词语的语义,尽可能快地命名字词的墨色。

研究表明,相对于正常被试而言,焦虑个体(包收稿日期:2004-06-04通讯作者:罗跃嘉,E-mail: luoyj@-834- 心理科学进展 2004年括焦虑病人和高焦虑状态个体)命名有威胁性含义词的墨色时间较中性词长[9,10]。

因此,研究者认为焦虑个体比正常个体更容易将注意投放至消极情绪信息,提出焦虑个体对负性情绪信息存在注意偏向(attentional bias)。

除了考察个体在意识水平对情绪刺激信息的知觉加工特点,Mogg等人[11]还采用情绪Stroop掩蔽实验在阈下知觉水平呈现刺激,探察个体在非意识情况下对情绪信息的加工特点。

如,白色词出现在黑色(或红色、绿色和蓝色)的背景颜色块上,被试要尽可能快地命名背景颜色。

词呈现的时间很短(1ms),然后就被一串任意组合的白色字母覆盖。

字母串能有效掩盖前面呈现的词,但不会掩盖背景块颜色。

词在视知觉的阈下水平呈现,随后的测试证明被试不能明确意识到呈现的是什么词。

其结果表明,与正常被试相比,患有广泛性焦虑障碍的个体在颜色命名时受到负性词的干扰高于中性词。

研究者据此认为,焦虑个体对负性情绪信息的注意偏向发生在前注意阶段[6]。

需要指出,在情绪Stroop实验范式中,负性情绪信息对任务加工的显著干扰通常发生在有情绪障碍被试组,而在正常被试组则比较鲜见。

因此,情绪Stroop实验范式广泛用于焦虑症、强迫症、恐惧症和创伤后障碍(PTSD)个体认知特点的研究[8]。

而这类研究也试图证明情绪障碍个体对情绪信息存在特殊的认知加工模式。

1.2 点探测实验(probe detection task)传统的视觉点探测实验任务通常用来测查注意资源的空间分配特点 [12]。

在与情绪信息有关的视觉点探测实验中,一种设计方法是两个词成对呈现在计算机屏幕上,两个词以上下位置排列。

其中一个是中性词,另一个是消极情绪词。

同时呈现约500ms,要求被试大声读出位于上方的词。

词对消失时,一个探测点(星号)出现在其中一个词所在的位置,被试要尽快对探测点做出按键反应。

研究发现,焦虑个体对出现在威胁性含义词位置处的探测点的反应快于中性词位置出现的探测点,差异显著。

该结果也说明焦虑个体对威胁性刺激存在注意偏向[13,14]。

在与双听实验(the dichotic listening task)相结合的点探测实验中,研究者试图测查焦虑个体是否在非意识水平对威胁性刺激有注意偏向。

在Mathews等人[15]的一项实验中,要求被试只关注一只耳的信息(故事),在非注意耳呈现一系列威协性和中性含义的刺激(词)。

被试要根据注意耳的信息,按任务要求对显示屏上随机呈现的视觉探测点及时作出按键反应。

结果显示,与正常被试相比,当非注意耳呈现威胁含义的词时,焦虑个体对显示屏上探测点的反应要慢于非注意耳呈现中性词时。

研究者以此来说明负性情绪信息在非意识水平仍能吸引加工资源。

但是,在双听实验中,被试可能会进行注意的转移,快速地将注意资源分配给非注意耳。

因此,双听点探测实验是否能反映注意在非意识水平的特点仍有疑问。

相对于双听点探测实验可能存在由于注意转移而造成的意识污染,Holender[16]提出视觉掩蔽实验模式(visual masking)能较好地避免这一问题。

因此,视觉点探测掩蔽任务(masked version of the dot probe task)似乎对证明前注意阶段存在负性偏向更有说服力。

Mogg等人的实验中[17],词对在视知觉的阈下水平呈现(14ms),紧接着出现的一对掩蔽刺激(任意组合第12卷第6期注意受情绪信息影响的实验范式 -835-的字母串)也呈现14ms,探测点出现在掩蔽刺激对的其中一个位置上,被试要对察觉到的探测点尽快作按键反应。

任务结束后的检测表明每个被试对刺激词的觉察未达到意识水平。

实验中,词对中的一个词为消极词,另一词为中性词。

结果显示,在没有压力的条件下,高焦虑特质被试对消极词位置出现的探测点的反应较快。

这类研究与情绪Stroop掩蔽实验的结果一致,显示出焦虑个体对负性情绪信息存在注意偏向,而且注意偏向发生在信息加工的早期阶段。

与情绪Stroop实验范式类似,情绪点探测实验范式主要适用于情绪障碍个体以及高焦虑特质个体。

1.3 线索提示范式(cue-target paradigm)该实验范式基于Posner等人研究注意资源的空间分配特点的经典模式[18]。

靶刺激(target)出现在左视野或右视野,注意在左右视野转移。

靶出现前会有一个提示性的线索刺激(cue),靶刺激出现在提示线索的同一空间位置称为有效提示,出现在提示线索的相反空间位置称为无效提示。

研究证明手动反应时在无效提示条件下慢于有效提示条件,产生提示效应。

因为在无效提示条件下,注意需要从提示位置脱离开并转移到靶刺激位置。

Stormark 等人[19]用消极意义的和中性意义的情绪词作线索,探查情绪性线索对被试注意转移的影响。

实验中,屏幕上的左右视野各有一个矩形框,要求被试注视其间的一个十字注视点,告诉被试靶刺激(星号)将出现在其中一个框内,在靶刺激出现前,会先给出一个提示线索。

如,在左侧的矩形框内出现一个词(负性情绪词或中性词),词在屏幕上持续显示600ms,提示被试靶刺激将很可能出现在左侧,被试在出现星号时要尽快作按键反应(见图1)。

有效提示(星号在线索出现的框内出现)占2/3,无效提示(星号在线索的对侧框出现)占1/3。

结果显示,词的情绪效价(负性、中性)和提示的有效性(有效、无效)间产生了显著的交互作用。

当情绪词作线索时,有效提示条件下的反应时要明显短于无效提示条件,而且情绪词作线索时产生的这种差异大于中性词。

该研究还记录了头皮的事件相关电位(ERP),结果显示,对负性情绪词存在一个整体的P3成份的增强。

该研究结果说明,当负性情绪词作为有效提示线索时,能比中性词获得更高的注意程度。

++++++有效提示无效提示图1 线索提示范式实验示意图-836- 心理科学进展 2004年Stormark等人的研究主要以普通大学生为被试。

Yiend等人[20]采用此范式,以图片为刺激材料对正常个体和焦虑障碍个体进行研究。

结果显示,威胁性意义的图片作线索时,高焦虑特质个体的注意转移显得较为困难,但低焦虑特质个体则差异不显著。

因此,情绪线索的提示效应主要发生于特殊个体,还是具有普遍性?仍需要更多研究进一步证明。

1.4 情绪条件反射实验(emotional conditioning experiment)在前述研究中,情绪信息基本上是以词或图片的形式呈现,词和图片在多大程度上能代替真正的情绪感受或着诱发情绪感受仍有待探讨。

在Stormark及其同事进行的多项研究[21,22]中,以负性刺激信息(令人讨厌的白噪音)取代情绪词作为情绪刺激信息,通过情绪条件反射实验来探查负性含义刺激对注意的影响。

以Stormark等人的实验为例[22],情绪条件反射实验分为两个阶段,第一阶段建立条件反射,第二阶段为注意实验。

建立条件反射阶段,在实验组,以90分贝的令人讨厌的白噪音作为非条件刺激。

一旦出现噪音,左右视野两个灰色矩形框中的一个将闪亮,在矩形框闪亮和噪音间建立条件反射。

在控制组,无论屏幕出现的是闪亮的矩形框,还是灰色矩形框,或不出现矩形框,白噪音一直呈现。

白噪音和闪亮矩形框无法建立特殊联系。

为验证条件反射是否在而且只在实验组被试建立,该研究还记录了两组被试的皮肤电反应。

结果显示,在不出现白噪音的情况下,只有实验组的被试对单独出现的闪亮的矩形框有较强的皮肤电,表明产生了条件反射。

在注意实验阶段:要求被试注视两个矩形框之间的一个十字注视点,接着一个矩形框突然闪亮并持续600ms作为注意线索,然后靶刺激出现在其中一个矩形框中,要求被试尽快作按键反应。

有效提示占2/3。

行为结果显示,控制组被试出现了经典的提示效应(在有效提示条件下,对靶刺激的手动反应时快于无效提示),条件反射组被试却没有出现提示效应(在较早进行的试次中,甚至出现无效提示快于有效提示的情况)。

头皮ERP 记录显示,在矩形框闪亮过程中,条件反射组对闪亮的矩形框出现了一个增强的N1成份(主要是顶区150秒左右的负波波峰增大)。

Stormark等人认为N1的增强显示了个体对提示的注意程度较高,这是因为为条件反射组的被试对闪亮矩形框建立了负性情绪感受的联系。