的分离、培养和人工重建

- 格式:ppt

- 大小:247.00 KB

- 文档页数:22

人表皮干细胞的体外分离、培养及鉴定何黎顾华昆明医学院第一附属医院皮肤性病科云南[摘要]目的:探索实验条件下人表皮干细胞的体外分离、培养及鉴定。

方法:利用细胞工程方法进行组织分离及细胞培养:通过免疫组化方法,利用角蛋白单克隆抗体对培养的角质形成细胞进行鉴定,并利用表皮干细胞的相对特异标识分子——CK19对其进行检测分析。

结果:表皮自真皮较完整分离,电镜及免疫组化证实培养细胞为角质形成细胞,免疫组化结果显示:CK反应阳性,部分细胞CK19阳性,表明有表皮干细胞存在。

结论:体外分离、培养角质形成细胞成功,且分离得到的角质形成细胞中有表皮干细胞存在。

[关键词]:角质形成细胞表皮干细胞细胞培养角蛋白——19对于烧伤、急性创伤、某些疾病导致的皮肤缺损,尤其是大面积烧伤一直以自体皮移植作为首选方案,而自体皮肤不足是临床遇到的主要问题。

随着细胞培养技术和组织工程的出现,使许多脏器或组织体外重建成为可能。

人工皮肤的研制就是一个典型例子。

在这一技术中,种子细胞——角质形成细胞的体外培养,以及体外分离到的角质形成细胞中是否有在体外能大量增殖的表皮干细胞决定了能否成功构建人工皮肤。

为此本课题采用组织分离方法及细胞培养方法进行角质形成细胞体外分离及培养;通过免疫组化方法,利用人广谱单克隆抗体对培养细胞进行鉴定;并利用CK19对体外培养细胞中是否有表皮干细胞进行检测。

材料和方法一、材料1、取材选择6-26岁健康男性,行包皮环切术切除的包皮。

2、主要培养基及试剂(1)磷酸盐缓冲溶液(PBS和D-Hank’s液):(2)培养基:K-SFM(Gibco公司),编号:37010,内含2.5ug表皮细胞生长因子(EGF)和25mg小牛垂体(BPE):(3)分离酶:dispase(4)胰蛋白酶;(5)抗人广谱角蛋白单克隆抗体;(6)CK19单克隆抗体;(7)SP 超敏免疫组化试剂盒。

二、方法1、取材将包皮环切术切除的健康包皮组织放入50ml离心管中(内装10mlDMEM培养基,含青、链酶素及硫酸庆大酶素)。

人体生物医学中的组织工程和再生医学随着生物科技的不断发展,人们对于人体生物医学的研究也越来越深入,其中包括了组织工程和再生医学的领域。

这两个科学领域的诞生,对于医疗科技的发展和人类健康的提升,起到了非常重要的作用。

一、组织工程组织工程是一种应用生物技术和工程技术,通过研究分子、细胞、生物材料等多个方面的知识,构建出人工组织和器官来替代或修复患病的组织和器官。

组织工程是一门交叉学科,需要结合生物学、医学、化学、生物材料学、生物工程学等多个学科的知识。

它的目的是提供一种替代品,可以取代不再有用或分解的组织或器官,比如经过严重外伤或疾病切除的组织或器官。

人工组织和器官的制作主要分为三步:首先是通过分离多能干细胞、成体干细胞等不同的原始细胞,接着将原始细胞与生物材料等新型成型材料进行混合,通过培养、支架植入等方式进行培育,最终使其成为人工组织和器官。

组织工程技术的应用范围广泛,不仅可以治疗疾病,还可以在体外制造出肌肉、骨骼、皮肤等人类体内的器官和组织。

此外,组织工程技术也可以制作出动物器官和组织,应用到医疗治疗、新药研发、食品安全检测等多个领域。

二、再生医学再生医学是指通过干细胞、干细胞分化、细胞再生、组织再生等技术,使人体内的组织或器官产生再生能力,实现对病损组织的修复,以促进健康恢复。

再生医学的研究方向主要集中在三个方面:组织再生、细胞再生和干细胞再生。

组织再生是通过细胞材料、生物材料等途径,让受损或失去的组织重新生长,最终让人体恢复正常视觉、听力等人体器官的功能。

细胞再生是指通过细胞复制和培育培养等技术,制造出与原有细胞相同的新细胞。

干细胞再生则是将多能干细胞进行分化,令其形成与原有器官或组织相同的新调节器或组织。

再生医学技术的应用越来越广泛,涉及到多个领域,比如生物医学、生物化学、医学工程、生物医学物理学等。

除了治疗各种疾病外,还可以用于生殖医学、种植体器官等领域。

三、共同点和不同点虽然组织工程和再生医学是两个不同的领域,但它们之间也有了不可分割的联系。

一、名词解释1.微生物学:研究微生物形态构造以及生命活动规律的学科叫做微生物学。

2.噬菌斑:由于噬菌体粒子对敏感菌宿主细胞的侵染和裂解,而在菌苔上形成具有一定大小、形状、边缘的透明圈,称为噬菌斑。

3.溶源性: 温和噬菌体侵入宿主细胞后,由于基因组整合到宿主细胞的基因组上,与宿主细胞 DNA 同步复制,因此,一般情况下不引起宿主细胞裂解,这称为溶源性。

4.转化:受体菌接受供体菌的DNA片段而获得部分新的遗传性状的现象,就称转化。

5.消毒:消毒是一种采用较温和的理化因素,仅杀死物体表面或内部一部分对人体有害的病原菌。

6.无菌技术:在分离、转接及培养纯培养物时防止其被其他微生物污染,自身也不污染操作环境的技术称为无菌技术。

7.菌落:固体培养基中,单个或少数细菌细胞生长繁殖后,会形成以母细胞为中心的一堆肉眼可见、有一定形态构造的子细胞集团是菌落。

8.平板:是被用于获得微生物纯培养的最常用的固体培养基形式,是冷却凝固后固体培养基在无菌培养皿中形成的培养基固体平面称作平板。

9.发酵:发酵是指在无氧条件下,底物脱氢后产生的还原力[H]不经过呼吸链传递而直接交给某一内源氧化性中间代谢产物的一类低效产能反应。

10.培养基:人工配制的、适合微生物生长、繁殖和产生代谢产物用的混合营养基质。

1.微生物:是一类个体微小、结构简单的低等生物。

包括原核微生物、真核微生物以及属于非细胞类的病毒和亚病毒。

2.病毒:病毒粒子指成熟的、结构完整和有感染性的单个病毒,基本成分为核酸和蛋白质。

3.营养:指生物体从外部环境中摄取对其生命活动必需的能量和物质,以满足正常生长和繁殖需要的一种最基本的生理功能。

4.无氧呼吸: 底物按常规方式脱氢后,经部分呼吸链递氢,最终由无机化合物或有机化合物接受氢的过程称无氧呼吸。

5.同步生长:这种通过同步培养而使细胞群体处于分裂步调一致的状态,就称同步生长。

3.营养物质可以通过被动扩散、协助扩散、主动运输和基团移5.证明遗传物质的基础是核酸的三个著名的实验为转化实验、噬菌体感染实1.发明了外科消毒术的科学家是( B )。

骨组织工程研究的新进展:修复骨缺损的完美技术李凯【摘要】骨组织工程自20世纪80年代诞生以来,取得了飞速的发展,为临床上骨缺损的治疗带来新的希望.纵观骨组织工程研究的二十多年里,其构成的三大要素:种子细胞方面、支架材料方面和组织构建方面都取得了一定的进展.但是距离组织工程骨在临床中正式使用尚有一定距离,有待进一步的研究.本文就目前骨组织工程研究的现状及最新进展作一综述.%Bone tissue engineering has developed rapidly since the 1980s and brought new hope for the treatment of bone defects. Throughout twenty years, the three major elements of bone tissue engineering: seed cells, scaffolds and organizations to build have made great progress. However, there is still certain distance for tissue engineered bone to be used officially in clinic. In this paper, the current status of bone tissue engineering research and the latest developments are reviewed.【期刊名称】《中国医药导报》【年(卷),期】2012(009)018【总页数】3页(P15-17)【关键词】骨组织工程;骨缺损;研究进展【作者】李凯【作者单位】哈尔滨医科大学附属第三医院骨科,黑龙江哈尔滨150081【正文语种】中文【中图分类】R681.2临床上由于各种原因导致的骨缺损很常见,然而修复骨缺损的惟一方法是通过骨移植来实现。

安徽省合肥市一六八中2024届高三下学期期中调研考试生物试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.一、选择题:(共6小题,每小题6分,共36分。

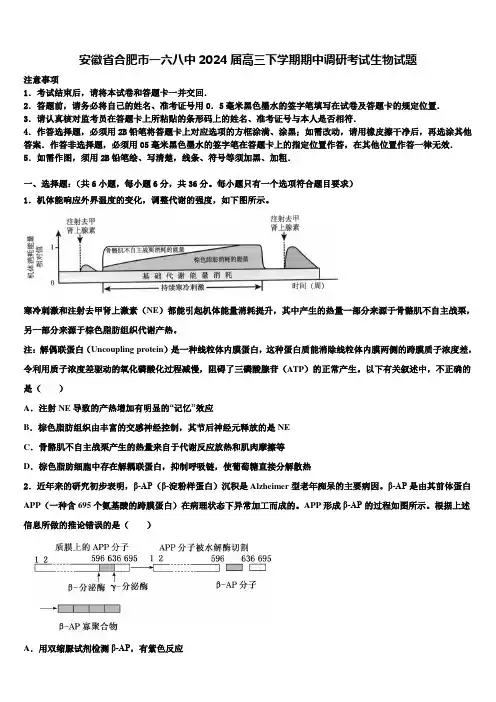

每小题只有一个选项符合题目要求)1.机体能响应外界温度的变化,调整代谢的强度,如下图所示。

寒冷刺激和注射去甲肾上激素(NE)都能引起机体能量消耗提升,其中产生的热量一部分来源于骨骼肌不自主战栗,另一部分来源于棕色脂肪组织代谢产热。

注:解偶联蛋白(Uncoupling protein)是一种线粒体内膜蛋白,这种蛋白质能消除线粒体内膜两侧的跨膜质子浓度差,令利用质子浓度差驱动的氧化磷酸化过程减慢,阻碍了三磷酸腺苷(ATP)的正常产生。

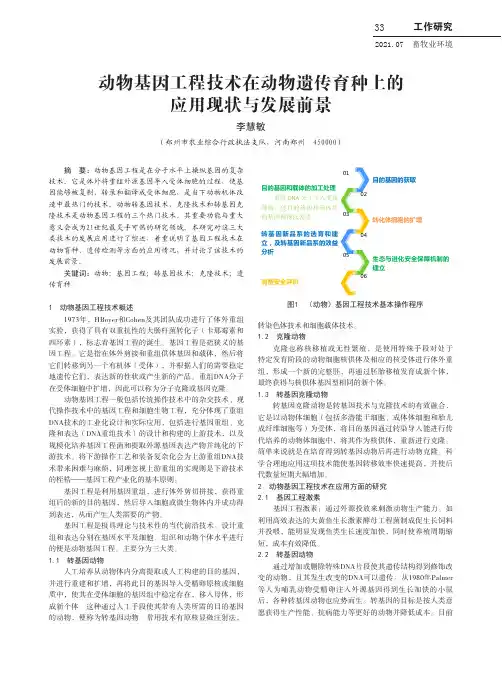

以下有关叙述中,不正确的是()A.注射NE导致的产热增加有明显的“记忆”效应B.棕色脂肪组织由丰富的交感神经控制,其节后神经元释放的是NEC.骨骼肌不自主战栗产生的热量来自于代谢反应放热和肌肉摩擦等D.棕色脂肪细胞中存在解耦联蛋白,抑制呼吸链,使葡萄糖直接分解散热2.近年来的研究初步表明,βAP(β淀粉样蛋白)沉积是Alzheimer型老年痴呆的主要病因。

βAP是由其前体蛋白APP(一种含695个氨基酸的跨膜蛋白)在病理状态下异常加工而成的。

APP形成βAP的过程如图所示。

根据上述信息所做的推论错误的是()A.用双缩脲试剂检测βAP,有紫色反应B.βAP的效果可能是引起大脑功能异常C.一个βAP分子中至少含有39个肽键D.β分泌酶很可能是突变基因表达的产物3.对正常二倍体生物而言,以下哪种性状肯定能稳定遗传(不考虑变异)A.优良性状B.隐性性状C.显性性状D.相对性状4.大肠杆菌拟核DNA 是环状DNA 分子。

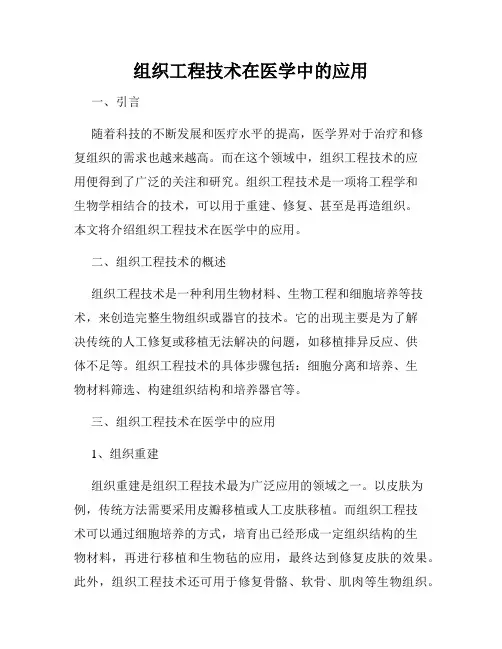

工作研究2021.07 畜牧业环境33摘 要:动物基因工程是在分子水平上操纵基因的复杂技术。

它是体外将重组外源基因导入受体细胞的过程,使基因能够被复制、转录和翻译成受体细胞,是当下动物机体改造中最热门的技术。

动物转基因技术、克隆技术和转基因克隆技术是动物基因工程的三个热门技术。

其重要功能与重大意义会成为21世纪最炙手可热的研究领域。

本研究对这三大类技术的发展应用进行了综述,着重说明了基因工程技术在动物育种、遗传检测等方面的应用情况,并讨论了该技术的发展前景。

关键词:动物;基因工程;转基因技术;克隆技术;遗传育种1 动物基因工程技术概述1973年,HBoyer和Cohen及其团队成功进行了体外重组实验,获得了具有双重抗性的大肠杆菌转化子(卡那霉素和四环素),标志着基因工程的诞生。

基因工程是指狭义的基因工程。

它是指在体外剪接和重组供体基因和载体,然后将它们转移到另一个有机体(受体),并根据人们的需要稳定地遗传它们,表达新的性状或产生新的产品。

重组DNA分子在受体细胞中扩增,因此可以称为分子克隆或基因克隆。

动物基因工程一般包括传统操作技术中的杂交技术、现代操作技术中的基因工程和细胞生物工程,充分体现了重组DNA技术的工业化设计和实际应用,包括进行基因重组、克隆和表达(DNA重组技术)的设计和构建的上游技术,以及规模化培养基因工程菌和提取外源基因表达产物并纯化的下游技术。

将下游操作工艺和装备复杂化会为上游重组DNA技术带来困难与麻烦,同理忽视上游重组的实现则是下游技术的桎梏——基因工程产业化的基本原则。

基因工程是利用基因重组,进行体外剪切拼接,获得重组后的新的目的基因,然后导入细胞或微生物体内并成功得到表达,从而产生人类需要的产物。

基因工程是极具理论与技术性的当代前沿技术。

设计重组和表达分别在基因水平及细胞、组织和动物个体水平进行的便是动物基因工程。

主要分为三大类。

1.1 转基因动物人工培养从动物体内分离提取或人工构建的目的基因,并进行重建和扩增,再将此目的基因导入受精卵原核或细胞质中,使其在受体细胞的基因组中稳定存在,移入母体,形成新个体。

组织工程技术在医学中的应用一、引言随着科技的不断发展和医疗水平的提高,医学界对于治疗和修复组织的需求也越来越高。

而在这个领域中,组织工程技术的应用便得到了广泛的关注和研究。

组织工程技术是一项将工程学和生物学相结合的技术,可以用于重建、修复、甚至是再造组织。

本文将介绍组织工程技术在医学中的应用。

二、组织工程技术的概述组织工程技术是一种利用生物材料、生物工程和细胞培养等技术,来创造完整生物组织或器官的技术。

它的出现主要是为了解决传统的人工修复或移植无法解决的问题,如移植排异反应、供体不足等。

组织工程技术的具体步骤包括:细胞分离和培养、生物材料筛选、构建组织结构和培养器官等。

三、组织工程技术在医学中的应用1、组织重建组织重建是组织工程技术最为广泛应用的领域之一。

以皮肤为例,传统方法需要采用皮瓣移植或人工皮肤移植。

而组织工程技术可以通过细胞培养的方式,培育出已经形成一定组织结构的生物材料,再进行移植和生物毡的应用,最终达到修复皮肤的效果。

此外,组织工程技术还可用于修复骨骼、软骨、肌肉等生物组织。

2、器官修复和再生器官修复和再生是组织工程技术在医学中的另一个研究热点。

由于器官损坏或因疾病无法正常工作,再造器官便是重要的研究方向。

例如,血管再造便是组织工程技术在心血管领域中的应用之一。

研究人员可以利用生物工程和细胞培养,构建出需要的血管类型,再进行移植。

此外,类似的技术也可以用于心脏、肝脏、肺等器官的修复和再生。

3、药物筛选和药效评估组织工程技术还可以用于药物筛选和药效评估。

对于传统的药物研发,往往需要进行动物实验,然后才能够进行临床试验。

而且动物实验往往不完全符合人体的生理情况,导致药物研发效率低下。

而利用组织工程技术,研究人员可以构建出人工器官,进行药物筛选和药效评估,从而降低了药物研发成本和时间。

四、面临的挑战和未来展望尽管组织工程技术在医学中的应用已经取得了许多进展,但它还面临着一些挑战。

例如,目前在组织重建方面仍然存在许多技术上的限制,如难以控制生长、细胞寿命短、缺乏多种功能等。

生物材料在组织工程中的应用生物材料是指能与生物体相互作用并对其产生一定效应的材料。

在医疗技术领域,生物材料的应用已经成为一项重要的研究方向。

特别是在组织工程领域,生物材料的应用为重建和修复受损组织提供了新的可能性。

本文将探讨生物材料在组织工程中的应用,并介绍其中的一些关键技术。

一、生物材料在组织工程中的意义组织工程是一门综合性学科,旨在通过生物材料和细胞的相互作用,重建或修复受损组织。

生物材料作为组织工程的重要组成部分,具有以下几个方面的意义。

首先,生物材料可以提供支架结构,为细胞提供生长和分化的环境。

通过选择合适的生物材料,可以模拟生物体内的细胞外基质,为细胞的附着、生长和分化提供支持。

其次,生物材料可以促进组织再生和修复。

一些生物材料具有良好的生物相容性和生物降解性,可以在体内逐渐降解并为新生组织提供支持。

这种特性使得生物材料成为修复受损组织的理想选择。

最后,生物材料还可以用于药物传递和基因治疗。

通过将药物或基因载体与生物材料结合,可以实现药物的缓释和基因的传递,从而实现对组织工程的精确控制和治疗效果的提高。

二、生物材料的类型和选择在组织工程中,生物材料的选择是至关重要的。

常见的生物材料包括天然材料和人工合成材料。

天然材料如胶原蛋白、明胶等具有良好的生物相容性和生物降解性,常用于组织工程中。

人工合成材料如聚乳酸、聚己内酯等具有可调控的物理化学性质,可以通过改变材料的结构和成分来实现对组织工程的精确控制。

选择合适的生物材料需要考虑多个因素,如生物相容性、生物降解性、机械性能等。

同时,还需要考虑材料的制备方法和成本等因素。

综合考虑这些因素,可以选择最适合特定应用的生物材料。

三、生物材料在组织工程中的关键技术生物材料在组织工程中的应用涉及多个关键技术。

以下介绍其中的几个重要技术。

首先,生物材料的制备技术是组织工程的关键环节。

制备合适的生物材料需要考虑材料的成分、结构和物理化学性质等因素。

常见的制备方法包括溶液法、微乳液法、电纺法等。

高三细胞工程知识点总结细胞工程是一门综合性、前沿性强的学科,通过对细胞的研究和应用,可以开展许多相关的技术和实验。

在高三的生物课程中,我们学习了一些关于细胞工程的基本知识和理论。

下面是对高三细胞工程知识点的总结。

一、细胞工程的概念和发展历程1. 细胞工程的概念:细胞工程是利用生物学、生物化学、遗传学、细胞学等知识和技术进行细胞的分离、培养、操纵和应用的学科。

2. 细胞工程的发展历程:20世纪60年代,细胞工程开始兴起;20世纪70年代,建立了细胞培养和细胞遗传工程等基础;20世纪80年代,细胞工程得到了迅速发展,涉及到生物学、工程学、医学等领域。

二、细胞培养技术1. 细胞培养的定义:细胞培养是指将细胞以适当的培养基、培养条件进行体外培养的过程。

2. 细胞培养的种类:包括原代细胞培养、细胞株的培养以及组织和器官的培养。

3. 细胞培养的条件:适宜的温度、培养基、细胞密度、氧气浓度和营养物质等条件对细胞培养非常重要。

三、细胞工程中的基因工程技术1. 基因工程的定义:基因工程是指通过基因重组技术,将外源基因导入宿主细胞中并进行表达的过程。

2. 基因重组技术的基本步骤:包括核酸提取、限制酶切、连接反应、转化和筛选等步骤。

3. 基因工程的应用:包括基因治疗、转基因农作物的培育、生物材料的生产等。

四、细胞工程在生物医学领域的应用1. 细胞工程与药物研发:细胞工程可以应用于新药的筛选和研发过程中,通过细胞模型进行药效评价。

2. 细胞工程与器官移植:细胞工程可以用于人工器官的制备,如人工皮肤的构建等。

3. 细胞工程与组织工程:细胞工程结合组织工程,可以实现组织和器官的再生和重建。

4. 细胞工程与干细胞研究:细胞工程对干细胞的研究和应用非常重要,包括干细胞的分离、培养和定向分化等。

五、细胞工程的伦理和安全问题1. 细胞工程涉及生命科学的核心领域,对于伦理和安全问题应引起重视。

2. 细胞工程研究及应用中需要遵守伦理规范,保护人类和动物等参与者的权益。

细胞外基质的制备及在组织工程中的应用研究细胞外基质(Extra-Cellular Matrix, ECM)是指位于细胞与环境之间,由细胞合成和分泌的含有各种蛋白质、多糖及相关物质的自然基质。

ECM对于细胞的生命活动有着至关重要的作用,它不仅为细胞提供了生存和生长的物理化学环境,同时也是细胞信号传递和调控的重要载体。

因此,研究ECM在组织工程中的应用具有重要的意义。

一、细胞外基质的制备细胞外基质的制备是组织工程研究关键之一。

目前,制备ECM的方法主要包括原代细胞培养法、基质去细胞法、重构ECM法等。

原代细胞培养法:这是一种直接从组织中获取原代细胞,通过体外培养而获得ECM的方法。

通常用于从骨、软骨和肌肉等组织中分离、培养成纤维母细胞,再通过细胞在体外合成和分泌ECM的作用,来制备ECM。

虽然这种方法可以获得具有特异性的ECM,但因其制备过程复杂、成本较高,在应用中存在一定的限制。

基质去细胞法:这种方法通常是通过去除细胞来制备ECM。

最常用的方法是通过生物碱处理来去除细胞。

这种方法可以快速有效地去除细胞,但同时也破坏了ECM的三维空间结构,从而影响了其组织学和生物学特性。

重构ECM法:这是一种利用重组蛋白和基质成分来构建ECM的方法。

该方法通常是将已知的ECM组成部分复制,并叠加进入生物结构工程制备的技术中。

这种方法制备的ECM具有三维结构,能够更好地模拟自然环境中的ECM,从而提高了其组织学和生物学特性。

二、细胞外基质在组织工程中的应用细胞外基质在组织工程中的应用主要包括在生物支架、再生药物、细胞培养和组织重建等方面。

生物支架:生物性材料作为生物支架,一方面可以提供细胞生长所必需的质量和结构,另一方面也可以代替坏死组织,达到组织修复和再生的效果。

由于细胞外基质具有自身的识别标志,以及提供一种纤维状的骨架结构,因此在生物支架方面有着不可替代的作用。

再生药物:细胞外基质含有大量的生物活性物质,如生长因子和细胞黏附分子等,这些物质对于组织生长、再生和修复都发挥着重要作用。

前言血管重建在血管外科中占有重要地位,手术所需血管替代物可分三大类:第一类是自体血管,以大隐静脉为首选,但由于管径小,有时静脉质量差(如大隐静脉曲张、浅静脉炎),或已作过大隐静脉剥离术,利用率不到50%;第二类是同种异体血管,其优点是组织结构和功能符合生理需要,但存在异体组织免疫排斥反应,尽管有很多方法如低温冷冻、免疫抑制剂等预处理,移植后的远期通畅率较低;第三类是人工血管,包括涤纶、真丝、聚四氟乙烯(p01),tetranuoroethyIene,PTFE)、膨体聚四氟乙烯(expandedp01)’tetrafluot’oeth)’lene,ePTFE),各类组织工程血管等。

上述人工血管已被部分应用于临床,但普遍存在组织相容性差,术后移植物血栓发生率较高,影响远期通畅率。

1970年,Mansfield首次提出“人工血管内皮化”(endothelialization)概念,即内皮细胞种植人工血管,以提高人工血管腔面生物活性和功能。

经过30多年的发展,人工血管内皮化相关技术包括内皮细胞的分离、种植和人工血管材料技术等方面已取得较大进展,动物实验和部分临床应用的效果证实经内皮化的人工血管可提高移植物术后通畅率,特别在小口径血管和静脉移植物尤其明显。

目前,用于人工血管内皮化的内皮细胞主要取材于自体血管如大隐静脉或富有微血管的组织如大网膜,这种通过外科手段获取内皮细胞的方法给人工血管内皮化的临床应用带来不便,且自体成熟内皮细胞在体外培养过程中,易发生细胞生物学特性改变。

近年来,随着对胚胎造血干细胞的研究利用,人们发现,在胚胎发育早期,血管内皮细胞和造血干细胞(hematopoieticstemcells,HSCs)由共同的祖细胞分化而来,这种内皮祖细胞(endothelialprogenitorceils,EPCs)表达CD34抗原,1997年,Asahara首次发现在成人外周血存在这种细胞,以后,相继在人胎儿脐血(Niedaeta1.1997)和骨髓fAsaharaeta1.1999)中发现,有人把这种细胞统称为循环内皮细胞(circulatingendothelialceils)。

微生物学对生命科学的作用与贡献微生物 (microbe) 是单细胞、多细胞和无细胞结构的微小生物的总称, 包括细菌、真菌以及一些小型的原生生物、显微藻类在内的一大类生物群体以及病毒等[1]。

微生物学 (microbiology) 是现代高新生物技术的理论与技术基础, 是在分子、细胞或群体水平上研究自然界常见微生物的生物学规律, 即形态结构、营养需要、生长繁殖、遗传变异以及生态分布和分类进化等内容, 并将其应用于医药卫生、工农业生产、环境污染治理和生物工程等领域的科学。

1977年日本学者尾形学在《家畜微生物学》一书中阐述“微生物学是近代科学中对人类福利最大的一门科学”。

微生物学是生命科学中最为重要的学科之一, 也是最为活跃的研究领域。

随着微生物与人类的关系日益密切, 微生物学也更加凸显其重要性[2]。

本文将从古代人们对微生物的认识、微生物学的奠基与建立、微生物学与其他学科的关系及微生物与人类的健康及微生物学未来发展等几个方面来阐述微生物学在生命科学发展中的地位和作用。

微生物的发现历史分为史前期、初创期、奠基期、发展期和成熟期五个时期。

中国是最早认识并应用微生物的少数国家之一, 8000年前已经出现了曲蘖酿酒;2500年前发明酿酱、醋, 用曲治消化道疾病;古罗马人G.Fracastoro在16世纪就发现人类许多传染性疾病是由肉眼看不见的微小生物引起的;1676年荷兰人安东·列文虎克(Antony van leeuwenhoek) 利用自制的显微镜 (50-300倍) 才真正观察到微小的生物-细菌和原生动物的存在, 并进行了生物形态学描述, 第一次揭示了一个暂新的生物世界-微生物界[1,3]。

自从安东·列文虎克利用自制的显微镜观察到微生物开始, 全世界掀起了微生物研究的热潮, 但主要研究内容只是对微生物进行形态描述和分类;直到19世纪中叶, 法国的巴斯德 (Louis Pasteur) 和德国的柯赫 (Robert Koch) 发现微生物是造成食物腐败发酵和人畜疾病的原因, 才将微生物研究从形态描述发展到生理学研究阶段, 并建立微生物分离接种、无菌培养、巴氏灭菌等一系列独特的方法和技术, 微生物学才以独立的学科形式开始形成, 同时, 开辟了工业微生物学、农业微生物、环境微生物和医学微生物学等分支学科[1]。

高中生物教案:生物技术与生物工程一、引言生物技术与生物工程是现代生物科学中的重要领域,通过利用生物体的基因、细胞和组织等,可以实现对生物体的研究、改造和应用。

生物技术和生物工程在医学、农业、工业等多个领域发挥着重要作用。

本文将介绍生物技术与生物工程的基本概念、原理和应用。

二、生物技术的概念和原理1. 生物技术的定义和范围生物技术是指利用生物体的基因、细胞和组织等,通过人工方式进行的研究、改造和应用的技术。

它涉及到分子生物学、遗传学、细胞生物学等多个学科的知识。

2. 生物技术的原理生物技术主要基于以下几个原理:1)DNA的重组:通过DNA的分离、修饰和连接等操作,实现特定基因的重组和移植;2)基因克隆:利用体外扩增技术,将特定基因大量复制,以便后续研究和应用;3)基因表达:将目标基因导入宿主细胞或生物体中,使其表达出目标蛋白质;4)基因敲除:通过CRISPR/Cas9等技术,精确删除或修饰特定基因;5)基因突变:利用化学物质或辐射等外界因素引发基因的突变和变异。

三、生物工程的概念和应用1. 生物工程的定义和特点生物工程是将生物技术应用于工程技术中,通过对生物体的研究和利用,开发和设计具有特定功能的生物制品、生物材料和生物系统。

生物工程技术的出现,使得生物体在工业生产、医药研究和环境治理中有了广泛的应用。

2. 生物工程在医学领域的应用生物工程在医学领域有着重要的应用,例如:1)基因治疗:通过载体将正常基因导入患者体内,治疗某些遗传性疾病;2)细胞培养:利用细胞培养技术,生产重要的生物药物,如胰岛素、抗体等;3)组织工程:通过体外培养和人工支架等技术,重建受损组织和器官。

3. 生物工程在农业领域的应用生物工程在农业领域也起到了重要的促进作用,例如:1)转基因作物:通过基因工程技术,使作物具有抗虫、抗病、耐逆等特性,提高产量和质量;2)育种改良:利用转基因技术和胚胎移植等手段,加速育种过程,培育新品种;3)生物农药:通过生物工程技术,提取和改造某些微生物,用于生物农药的研发和生产。