第十一讲 清朝方志的全盛发展

- 格式:ppt

- 大小:706.50 KB

- 文档页数:58

清代西藏方志整理现状与走向作者:马天祥来源:《中国图书评论》2017年第08期清代西藏方志文献与内地同类文献相比虽然数量不多,但无论从文献自身的史料价值,还是对当下发展建设西藏的借鉴意义,都是不容忽视的。

一、清代西藏方志文献的收录、整理与汇编清代西藏方志收录整理工作是一个由传统方志附属逐步走向独立的过程,《续修四库全书》已经收录了《卫藏通志》,同样《丛书集成初编》也收录了《西藏记》《西藏考》等涉藏方志文献。

然而,现代意义上对清代西藏方志文献的收录工作,要以台湾文海出版社1966年出版的《近代中国史料丛刊》为肇端,该书在大量汇编近代史料的同时,开始将近代以来多部涉藏史料编入其中,但严格意义上属于西藏方志范畴的唯有《卫藏图识》一部。

而后,台湾成文出版社1968年出版的《中国方志丛书》在整理汇编全国方志的同时,也开始留意到了西藏方志,但因该书为全国方志汇编,所以收录西藏方志数量颇为有限,只以影印的方式收录了《西藏志》《西藏记述》《卫藏揽要》三部。

同样,台湾华文书局1969年出版的《中华文史丛书》也只收录了《西域遗闻》《西招图略》《西藏通览》三部方志。

以上清代西藏方志整理工作尚属于一种附属阶段,而西藏方志收录整理工作逐渐由作为附属的简单收录变为独立的系统汇编,要以《西藏研究》编辑部于1982年出版的《西藏研究丛刊》为标志。

《西藏研究丛刊》以收录近代以来西藏方志等相关文献为主,收录文献包括《通鉴吐蕃史料》《西藏志》《西招图略》《西藏图考》《西藏宗教源流考》《番僧源流考》《卫藏通志》《清代藏事辑要》《民元藏事电稿》《仓央嘉措及其情歌研究资料汇编》《明实录藏族史料》《清实录藏族史料》《西藏研究论文选集》等16种,其中方志文献为《西藏志》《西招图略》《西藏图考》《卫藏通志》四种。

值得一提的是,《西藏研究丛刊》在收录文献的同时亦对所录文献进行了标点和初步的校订工作,较之简单影印收录有了较大进步,方便了读者查阅使用。

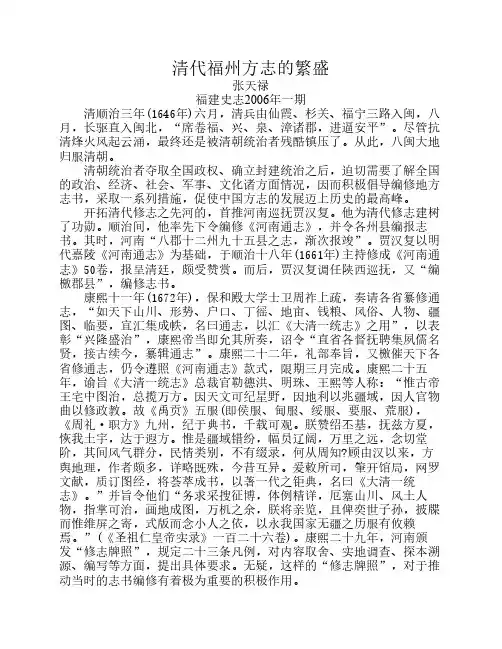

清代福州方志的繁盛张天禄福建史志2006年一期清顺治三年(1646年)六月,清兵由仙霞、杉关、福宁三路入闽,八月,长驱直入闽北,“席卷福、兴、泉、漳诸郡,进逼安平”。

尽管抗清烽火风起云涌,最终还是被清朝统治者残酷镇压了。

从此,八闽大地归服清朝。

清朝统治者夺取全国政权、确立封建统治之后,迫切需要了解全国的政治、经济、社会、军事、文化诸方面情况,因而积极倡导编修地方志书,采取一系列措施,促使中国方志的发展迈上历史的最高峰。

开拓清代修志之先河的,首推河南巡抚贾汉复。

他为清代修志建树了功勋。

顺治间,他率先下令编修《河南通志》,并令各州县编报志书。

其时,河南“八郡十二州九十五县之志,渐次报竣”。

贾汉复以明代嘉陵《河南通志》为基础,于顺治十八年(1661年)主持修成《河南通志》50卷,报呈清廷,颇受赞赏。

而后,贾汉复调任陕西巡抚,又“编檄郡县”,编修志书。

康熙十一年(1672年),保和殿大学士卫周祚上疏,奏请各省纂修通志,“如天下山川、形势、户口、丁徭、地亩、钱粮、风俗、人物、疆图、临要,宜汇集成帙,名曰通志,以汇《大清一统志》之用”,以表彰“兴隆盛治”,康熙帝当即允其所奏,诏令“直省各督抚聘集夙儒名贤,接古续今,纂辑通志”。

康熙二十二年,礼部奉旨,又檄催天下各省修通志,仍令遵照《河南通志》款式,限期三月完成。

康熙二十五年,谕旨《大清一统志》总裁官勒德洪、明珠、王熙等人称:“惟古帝王宅中图治,总揽万方。

因天文可纪星野,因地利以兆疆域,因人官物曲以修政教。

故《禹贡》五服(即侯服、甸服、绥服、要服、荒服),《周礼·职方》九州,纪于典书,千载可观。

朕赞绍丕基,抚兹方夏,恢我土宇,达于遐方。

惟是疆域错纷,幅员辽阔,万里之远,念切堂阶,其间风气群分,民情类别,不有缀录,何从周知?顾由汉以来,方舆地理,作者颇多,详略既殊,今昔互异。

爰敕所司,肇开馆局,网罗文献,质订图经,将荟萃成书,以著一代之钜典,名曰《大清一统志》。

【部编历史·复习干货】七年级下册第三单元(14—21课)知识总结裴云慧第三单元明清时期:统一多民族国家的巩固和发展第14课明朝的统治一、明朝的建立建立:1368年,朱元璋称帝(明太祖),建立明朝,定都应天府(今南京)二、朱元璋强化皇权(一)政治——全面改革官制目的:朱元璋为了进一步集中权力,强化皇权。

在中央:废除丞相制度和中书省,提升六部的职权;在地方:取消行中书省,一分为三,设立“三司”,从而分散行省的权力;(二)思想教育——八股取士目的:为了加强思想控制,巩固专制统治题目:必须来自“四书”“五经”,对题目的解释必须以朱熹的《四书集注》为标准。

格式:“八股文”影响:弊:①八股文脱离实际,禁锢思想,扼杀了人们的聪明才智;②不利于选贤任能,应试的人成为皇帝旨意的顺从者;③阻碍了中国思想文化与科学技术的进步。

利:明朝科举考试的标准化、规范化对以后的考试制度有一定的借鉴意义。

(三)特务机构——设锦衣卫和东厂目的:为了监视官民,强化皇权,巩固专制统治。

措施:朱元璋设立了锦衣卫,明成祖又成立了东厂,合称为“厂卫”。

影响:这些特务机构成为皇帝的耳目和爪牙,是明朝强化皇权的表现。

※※明朝强化皇权的影响:①使皇权高度集中,君主专制大为加强②给明朝的统治埋下了危机,是中国封建社会走向衰落的表现。

※※戚继光的精神:不畏强敌、勇于抵抗、捍卫祖国的爱国主义精神※※戚继光抗倭胜利原因:①抗倭战争是正义的,符合人民的利益;得到人民的大力支持;②人民支持,各军队配合;③戚家军纪律严明,作战勇敢;④戚继光卓越的军事谋略和指挥才能。

三、葡萄牙攫取在澳门的居住权背景:16世纪,一些欧洲殖民者相继侵略我国沿海地区概况:1553年,葡萄牙殖民者攫取了我国广东澳门的居住权第18课统一多民族国家的巩固和发展一、清朝对全国的统治1.清入关后以北京为首都,逐步建立起对全国的统治。

2.政治上,进一步加强中央集权;思想文化方面,推崇儒家学说。

踏上古代方志的顶峰清朝是中国最后一个封建王朝,也是中国古代方志发展的最高峰。

为清代修志事业立下了第一功的,是清初的河南巡抚贾汉复。

他以明代的《(嘉靖)河南通志》为基础,在顺治十八年(公元1661年)主持修成《(顺治)河南通志》50卷,而且率领河南8郡2州95县都陆续修了志书,奏响了清代大规模修志的序曲。

《(顺治)河南通志》受到朝廷的好评。

康熙元年(公元1662年),贾汉复调任陕西巡抚,又主持修了32卷的《(康熙)陕西通志》。

康熙十一年(公元1672年),清政府决定动手编纂《大清一统志》。

它采取的第一个步骤,是命令全国各省纂修通志上报翰林院,并且将贾汉复的《河南通志》和《陕西通志》颁发天下,作为示范。

康熙二十二年(公元1683年),礼部又奉旨督催。

一时各省纷纷设立志局,经过康熙、雍正、乾隆三朝的努力,各省普遍修了通志,有的甚至修了两到三次,为编纂《大清一统志》准备了良好的条件。

《大清一统志》前后修过三次,历经康熙、雍正、乾隆、嘉庆、道光5朝,150年没有中断。

康熙二十五年(公元1686年)三月朝廷正式设立一统志馆。

到乾隆八年(公元1743年),第一次成书342卷;第二次在乾隆四十九年(公元1784年)续修成500卷,这个续修本被编进了中国最大的丛书《四库全书》;第三次在道光二十二年(公元1842年)完成,增加到560卷,由于它记述的事实到嘉庆二十五年(公元1820年)为止,所以称为《嘉庆重修一统志》。

《嘉庆志》当时没有刊印,直到1943年才由商务印书馆整理出版。

清朝皇帝不仅对修志的组织、进度抓得很紧,而且对志书的内容和质量往往亲自过问。

例如,雍正皇帝曾严旨斥责广西巡抚李绂〔fu 浮〕主修的《广西通志》“循私”,一怒之下,这部《广西通志》被焚书毁版,同时命令各省督抚都要将本省的通志重新修订一遍,“务期考据详明,采摭精当,既无缺略,亦无冒滥,以成完善之书”。

如果一年内不能完成,可以宽限到二至三年。

果然修得又快又好,可以考虑总督巡抚升官;如果拖延日子,成书又草率滥略,就要“从重处分”。

七年级历史清朝知识点PPT 七年级历史:清朝知识点PPT清朝是中国历史上最后一个封建王朝,也是一个非常重要的历史时期。

七年级历史课程中学生需要学习清朝各个时期的重要事件和人物。

为了让学生更好地学习和掌握这些知识点,老师们可以制作一个清朝知识点PPT,带领学生一起进行学习。

一、清朝的建立康熙年间,满洲族人建立了清朝,其最初的首都位于沈阳。

紧接着,清朝逐渐消灭了明朝的残余势力,同时又进行了一系列修补和治理,使中国社会重新恢复了秩序。

清朝在光绪年间遭遇了一系列不幸的事件,如甲午战争、义和团运动等,但还是一直坚持到了20世纪初被废除。

二、清朝各时期的重要事件1.康熙年间:清朝的建立和疆域拓展;2.雍正年间:改革实行储君制和平均地税;3.乾隆年间:全盛时期,经济繁荣;4.嘉庆年间:白莲教起义,英国进行贸易侵略;5.道光年间:开银矿、惩治剿匪;6.咸丰年间:太平天国起义、第二次鸦片战争;7.同治年间:庆元年间的改革;8.光绪年间:戊戌变法、中日甲午战争、义和团运动,被迫进行改革开放。

三、清朝各时期的重要人物1.康熙:清朝的开国皇帝,充满智慧的政治家;2.雍正:在位时期严谨治理,推行储君制;3.乾隆:清朝的巅峰时期,晚年信仰道教;4.道光:开采银矿、加强惩治剿匪;5.咸丰:太平天国起义、第二次鸦片战争的发生者;6.光绪:戊戌变法的推动者,改革开放的倡导者。

四、清朝各种制度的特点1.科举制度:明清时期比较稳定;2.儒学思想:影响深远,贯穿整个清朝时期;3.土地制度:三纲五常,社会等级总体固定4.官员制度:以文官为主,遵守礼仪;5.养士载宝制度:护卫边疆和财政来源。

五、总结清朝是中国历史上非常重要的一个时期,期间发生了许多重要的事件,有许多重要的人物。

同时,在时代变迁的历史进程中,清朝也留下了一些理念和制度。

制作一份清朝知识点PPT,可以帮助学生更好地学习和掌握这些知识点,了解清朝时期的重要历史事件和人物。

这对于学生的历史知识积累和认知能力的提升有很大的帮助。

明清时期方志研究方志是中国传统文化的重要组成部分,是对地域特征和历史文化的描述和记录,是中华文化的重要遗产。

在明清时期,方志的编纂和撰写取得了重大进展,不仅有数千部地方志、县志、乡志等面世,而且还出现了一些具有代表性的方志集成,如《皇清经世大典》、《四库全书》等。

这些方志既是历史研究的重要资料,也是中国传统文化的珍贵遗产之一。

明清时期方志研究的背景和意义明代是中国封建社会的晚期,社会经济发展迅速,各地经济文化繁荣,随之而来的是地方志编纂和撰写的繁荣。

由于明代地方志技术水平和管制机制逐步完善,因此许多地方志作品具有很高的学术价值和历史价值。

清代则是中国封建社会的衰落期,不过与此同时,随着文化和科技的发展,各地方志编纂和撰写的规模和水平又有了新的发展。

可以说,明清时期方志研究的背景是中国封建社会的变迁和文化科技的进步。

明清时期方志研究的意义在于,方志是反映地方文化和历史的重要载体,对于了解中国文化和历史具有重要的作用。

同时,方志也是中国社会发展的重要文化遗产,对于继承和传承中华文化具有不可估量的价值。

在当今社会,对于方志的研究和发掘也具有很高的现实意义。

影响明清时期方志研究的因素在明清两代,方志的编纂和撰写取得了繁荣和发展,这得益于多种因素的影响。

其中,社会经济的发展是重要的影响因素之一。

随着明代社会经济的发展,各地经济文化繁荣,人民对于自己的地方文化和历史更加重视,自然而然地促进了地方志编纂和撰写的繁荣。

而到了清代,则是由于清朝政权的重视和支持,方志的编纂和撰写更加规范和完善。

另一方面,地方志的编纂和撰写也得益于文化科技的发展。

明清时期是中国文化科技的鼎盛时期,出现了许多重要的文化和科技成果,这些成果直接促进了方志的编纂和撰写。

具体来说,明代的扩印术、木活字印刷等技术,为方志的印刷质量提供了新的保障;清代的《四库全书》等文献整理工程,为方志的编纂和撰写提供了借鉴和参考。

明清时期方志内容的特点从明清时期遗传下来的方志作品中,我们可以看出许多内容特点,这些特点具有一定的普遍性和时代性。

乾隆帝清朝的全盛时期乾隆帝(1711年-1799年),是中国清朝的第四位皇帝。

在位期间,他成功地推动了清朝的政治、经济、军事和文化繁荣,使清朝达到了全盛时期。

下面将从政治、经济、军事和文化四个方面来探讨乾隆帝清朝的全盛时期。

一、政治方面乾隆帝在位期间,为了巩固清朝的统治,在全国范围内进行了一系列的改革。

首先,他推行了“摄政制度”,即在乾隆帝还未成年时,由摄政王代行皇帝职权。

这一制度确保了国家的安定和顺利过渡,为后来的执政做好了准备。

其次,乾隆帝注重提拔人才,不分官僚和士人出身,只考察其才干和忠诚度,这为清朝政府的廉政清正创造了良好的条件。

此外,他还通过加强中央集权的手段,有效地巩固了朝廷的统治地位。

二、经济方面乾隆帝的经济政策十分务实,主要注重农业和商业的发展。

在农业方面,他通过推行农田水利政策,大规模开辟荒地,改善了农民的生产条件,提高了粮食产量。

在商业方面,乾隆帝积极开展对外贸易,加强与西方国家的交流,使中国成为当时世界上最大的商品和货币市场之一。

此外,乾隆帝还注重科学技术的进步,促进了农业生产力的发展。

三、军事方面乾隆帝在他的统治时期,大大加强了清朝的军事力量。

他推行了军事改革,加强了海防建设,并进行了一系列的军事行动,巩固了清朝的边疆。

他还注重军事装备和军队训练,提高了军队的战斗力。

这些举措有效地确保了国家的安全和稳定。

四、文化方面乾隆帝是位才华出众的皇帝,对文化事业也非常重视。

他倡导兴办系书院,推广儒学,为文化教育作出了巨大贡献。

他亲自撰写了大量的书籍和诗词,为清朝文化的繁荣做出了重要贡献。

在他的统治下,清朝的文学、绘画、音乐和工艺品等各个方面都取得了显著的成就。

总结:乾隆帝清朝的全盛时期,在政治、经济、军事和文化方面都取得了重要的成就。

他的高效统治和务实政策使清朝保持了持久的繁荣,堪称中国历史上的黄金时期。

乾隆帝的辉煌成就至今仍然被人们所称叹,为后世帝王所钦佩。