卫星移动通信信道特性分析(精)

- 格式:doc

- 大小:26.50 KB

- 文档页数:10

移动通信-第5讲-移动信道3移动通信第 5 讲移动信道 3在移动通信的广袤世界中,移动信道无疑是其中至关重要的一环。

今天,咱们就来深入探讨一下移动信道中的一些关键要点。

首先,咱们得明白移动信道的特点。

它可不是个“安分守己”的家伙,充满了变化和不确定性。

信号在其中传输时,会遭遇各种各样的干扰和衰减,就像在充满迷雾和陷阱的道路上前行。

其中一个关键因素就是多径传播。

想象一下,信号从发射端出发,就像一个勇敢的探险家,试图到达接收端。

但它可不是走的直线,而是会因为建筑物、山脉、树木等障碍物的阻挡,被迫“绕路”,形成多条不同的路径。

这些路径的长度不同,到达接收端的时间也就有先有后。

这就导致了信号的叠加和相互干扰,使接收端收到的信号变得复杂而不稳定。

再来说说多普勒效应。

当移动台在移动时,比如咱们拿着手机在快速行走或者乘坐汽车,接收信号的频率会发生变化。

这就好比一辆鸣笛的汽车向你驶来,声音会变尖锐;而当它远离你时,声音又会变得低沉。

在移动通信中,多普勒效应会影响信号的质量和传输速率。

信号在移动信道中的衰减也是个大问题。

自由空间传播损耗是不可避免的,随着距离的增加,信号强度会逐渐减弱。

此外,还有阴影衰落,这是由于大型障碍物阻挡造成的信号强度的缓慢变化。

还有小尺度衰落,它会在短距离内或短时间内使信号强度发生快速波动。

那面对这些挑战,咱们有什么应对之策呢?在技术方面,分集接收是个常用的办法。

它就像是多派几个“侦察兵”出去,从不同的路径接收信号,然后把它们整合起来。

这样,即使某一条路径上的信号受到了严重干扰,还有其他路径的信号可以作为补充,提高接收的可靠性。

均衡技术也能派上用场。

它通过对接收信号进行处理,消除多径传播带来的符号间干扰,让信号变得更加清晰可辨。

智能天线技术更是一大创新。

它可以根据信号的来向,调整天线的方向和波束形状,增强有用信号的接收,同时抑制干扰信号。

编码和调制技术也在不断发展。

通过更高效的编码方式和调制方法,提高信号的抗干扰能力和传输效率。

移动通信信道研究报告1 移动通信信道概述信道是发送端和接收端之间的传播媒介的总称,它是任何一个通信系统所不可或却的组成部分。

在无线移动通信系统中,由基站到移动台的无线连接称为前向链路(Forward Link)或下行链路(Downlink),由移动台到基站的无线连接成为反向链路(Reverse Link)或上行链路(Uplink)。

移动通信与固定通信的不同在于通信时电台所处的环境是移动的,因此移动通信信道是影响无线通信系统性能的一个基本因素。

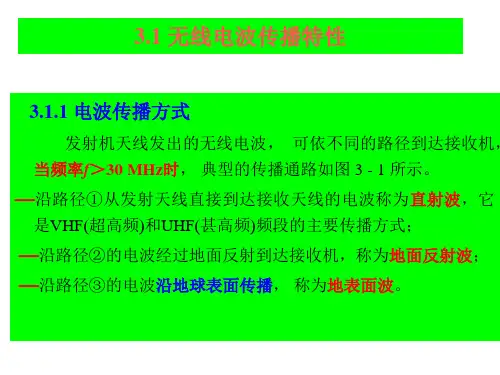

发射机与接收机之间的传播路径非常复杂,从简单的视距传播到各种复杂的具有各种各样障碍物的发射、折射和散射的路径,无线信道的传播特性具有极大的随机性。

同时,随着发射机和接收机之间距离的不断增加而引起电磁波强度的衰减,而且移动台相对于发射台移动的速度和方向也对接收信号有很大的影响。

因此模拟无线信道一直是移动无线设计的一个难点,对移动信道的研究只能在统计意义上来进行。

复杂、恶劣的传播环境是移动信道最主要的特征,这是由在移动中进行无线通信这一方式本身所决定的。

对于移动通信来说,恶劣的通信信道是不可回避的问题。

与其它通信信道相比,无线移动信道是最复杂的一种。

在移动无线信道中,信号强度的骤然降低即所谓的衰落是经常发生的,衰落深度可达30dB。

一辆快速行驶车辆上的移动台的接收信号在一秒钟之内的显著衰落可达数十次。

这种衰落现象严重恶化接收信号的质量,影响通信的可靠性。

要在这样的传播条件下保持可以接受的传输质量,就必须采用各种技术措施来抵消衰落的不利影响[1]。

各种抗衰落技术都是针对移动通信的信道特点而产生的,包括分集、扩频、均衡、交织和纠错编码等。

另外,信号的传输方式,如调制方式,对信道的衰落也要有一定的适应能力。

由于适于无线通信的频段仅限UHF和VHF,所以可用的通道容量是极其有限的。

为满足用户需求量的增加,只能在有限的已有频段中采取有效措施充分利用频率,如窄带化、缩小频带间隔、频道重复利用等方法来解决。

对卫星通信及卫星信道的论述作者:张海深来源:《数字技术与应用》2012年第12期摘要:21世纪是移动通信的世纪,移动终端仅仅在21世纪的第一个10年中就已经显示出了无与伦比的优势,并在21世纪的第二十年从通信行业跨行业第一次超越了计算机占据了互联网的大舞台。

卫星通信做为通信系统的重要组成部分,一直默默地为全球数以十亿计的用户提供着移动通信、语音、视频等服务。

关键词:卫星通信信道模型传播特性移动卫星中图分类号:TN927.2 文献标识码:A 文章编号:1007-9416(2012)12-0022-02由于卫星系统的优势明显,并且其服务不受天气等自然因素影响,全球覆盖率最高,因此,21世纪终将是一个卫星通信的世纪。

最迟在21世纪中后期,人人都可以通过移动设备随时随地使用通信卫星进行近乎免费的移动通信。

然而,就目前卫星的通信技术来讲,卫星通信中信道问题尤为突出,常见的信道问题有多径衰落、多普勒频移以及影衰落,很好地解决信道问题将可以为人类更快地通向不分区域不分等级地免费使用卫星通信扫清障碍。

1、卫星通信简介1.1 卫星通信及发展过程卫星通信即指以卫星与地面站做为中继,以微波作为传输媒介,有多址技术做为技术依托,为全球任何区域提供统一的无关距离的通信。

卫星移动通信则可以提供全球任意位置的用户之间以及任意用户与任意移动用户或固定用户之间的互联互通,这一点目前的科技早已实现,只是还没有普及到大众使用阶段而已。

卫星移动通信区别于通常的移动通信的最大特点就是提供更大跨度、更大范围、更远距离的无限制漫游,并且可以将服务范围覆盖到所有陆地蜂窝无法覆盖的所有区域。

甚至是在荒无人烟的无人区,在不可能有人类活动的区域不可能有任何一家移动公司为用户建立陆地蜂窝基站,而卫星通信却可以在这样的区域内无限制通话,通话品质与在城市之中没有任何差别。

卫星通信是现代科技与现代通讯技术的完美结合,也是航空航天事业的重大突破。

截止2013年,地球静止轨道上的同步卫星就已经超过500颗,非静止轨道卫星已经超过800颗。

收稿日期 :2003-09-10 基金项目 :国家自然科学基金资助项目 /个人移动卫星通信电波传播特性研究 0(60172006

作者简介 :1. 符世钢 (1979- , 男 , 云南安宁人 , 云南大学信息学院通信与信息系统专业在读硕士研究生 , 主要从事

移动通信关键技术研究 ; 2. 任友俊 (1973- , 男 , 云南宣威人 , 曲靖师范学院计科系讲师 、 工学硕士 , 主要从事网络通信及其编程研究 ; 3. 申东娅 (1965- , 女 , 云南昆明人 , 云南大学信息学院副教授 , 主要从事移动通 信研究 .

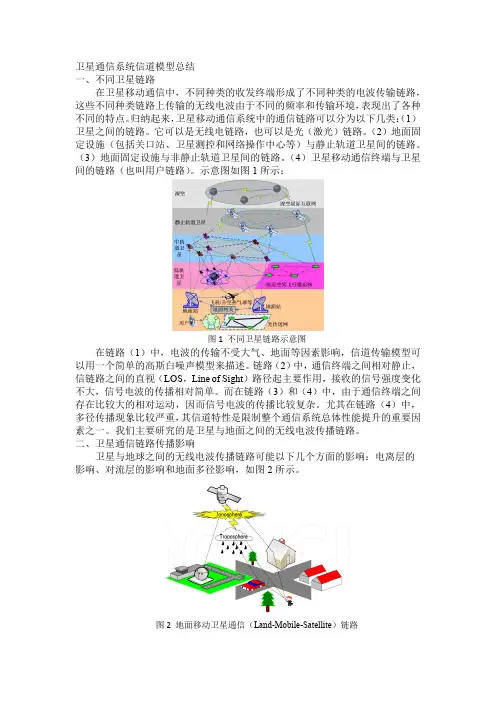

卫星 移 动 通 信 信 道 特性 分 析 符 世 钢 1, 任 友 俊 2, 申 东 娅 3 (1. 3. 云南 大学 信息学院 , 云南 昆明 650091; 2. 曲靖师范学院 计科系 , 云南 曲靖 655000

摘 要 :卫星移动通信作为地面移动通信的补充 , 是实 现全球个人 通信的必 不可少的手 段之一 , 同时 也 是目前发展最迅速的通信技术之一 . 卫星移动通信具有 卫星固定业务和移动通信双重特点 , 其电波传输距 离 远 , 经历的环境特殊 , 导致其信道特性远比地面系统复杂 . 因此 , 研究其信道特性是设计出高效实用的通信 系 统的关键环节 . 本文对其信道特性进行了具体 深入的分析 , 并对某些衰减因素的解决措施作了简要 探讨 .

关键词 :卫星移动通信 ; 信道特性 ; 传输损耗 ; 多普勒频移 中图分类号 :TN927+123 文献标识码 :A 文 章编号 :1009-8879(2003 06-0071-04 卫星移动通信是指利用卫星实现移动用户 间或移动用户与固定用户间的相互通信 . 近年来 地面蜂窝移动通信系统得到了飞速发展 , 但是它 的覆盖范围有限 , 仅能为人口集中的城市及其附 近地区提供服务 . 为了获得全球范围的无缝覆盖 , 实现名符其实的全球个人通信 , 不得不引入卫星 移动通信来作为地面移动通信的补充 . 卫星移动 通信具有覆盖面积大、 业务范围广、 适用于各种地 理条件等优点 , 在过去二三十年中发展十分迅速 , 成为极具竞争力的通信手段之一 .

与地面移动通信系统不同 , 卫星移动通信系 统的电波传播要经过漫长的距离 , 其间要受到多 种因素的干扰 . 这大大增加了接收信号的波动性 , 成为保证通信质量的最大障碍 . 为此 , 研究信道特 性成为设计通信系统的首要任务 . 本文将对其进 行具体分析 .

1 传输损耗 卫星移动通信中电波传播要经过对流层 (含 云层和雨层 、 平流层直至外层空间 , 传输损耗大 致为自由空间传输损耗与大气损耗之和 . 111 自由空间传输损耗

在整个卫星无线路径中自由空间 (近于真空 状态 占了绝大部分 , 因此 , 首先考虑自由空间传 播损耗 . 卫星移动通信系统无线链路与大尺度无 线电波传播模型类似 , 在自由空间模型中 , 接收功 率的衰减为 T-R 距离的幂函数 [1]

. 当发射和接收 天线均具有单位增益时 , 自由空间路径损耗为 :L f =10lg( K 2=20lg(3@108 d f (db (1 当 d 取 km 、 f 取 GHz 为单位时 , 可简化为下式 : L f =92145+20lgd +10lg f (db (2 112 大气层损耗 大气层在卫星无线路径中所占比例不大 , 但 却是最不稳定的区域 , 其损耗是卫星移动通信最 具特色的信道特 征之一 . 伴随着天气的变化 , 降 雨、 降雪、 云、 雾等都不可避免地对穿透其中的电 波产生损耗 , 个别极恶劣的天气甚至会造成通信 信号的中断 . 由于各种客观条件的限制 , 目前对其 损耗只能通过实际观测积累数据并由此总结出一 些经验公式 .

在各种天气引起的损耗因素中 , 降雨损耗所 占的比例最大且具有代表性 . 在雨中传播的电波 会受到雨滴的吸收和散射影响而产生衰落 . 此时 引入降雨衰减系数的概念 , 即由降雨雨滴引起的 每单位路径上的衰减 R , R 如下式所示 :

第 22卷 第 6期 2003年 11月 曲 靖 师 范 学 院 学 报 JOURNAL OF QUJING TEACHERS COLLE GE Vol. 22 No. 6Nov. 2003 R =41343@103Q +]0n(r 8(r , K d r (db/km (3 上式中 n(r d r 是单位体积中半径在 r 和 (r + d r 之间的雨滴数目 , 它取决 于降雨强度 ; 8(r, K 是半径为 r 的雨滴对电波为 K 的衰减截面 , 它 取决于工作频率 . 值得注意的是 , 当电波波长远大 于雨滴的直径时 , 降雨损耗中雨滴的吸收起主要 作用 ; 而当雨滴的直径增加或波长缩短时 , 散射作 用就会增大 [2].

理论上用降雨衰减系数与电波穿透的雨区路 径相乘即可得总的降雨损耗 . 但实际上降雨衰减 系数在电波传播路径上的不同点各不相同 , 给计 算带来了极大的困难 , 为此需要对二者进行转换 . 此时引入了降雨强度 P 的概念 , 即单位时间的降 雨量 , P 如下式所示 : P =Q +]0n(r (3r 3 Q v(r d r (4 式中 , Q 是水的密度 , v(r 是地面处半径为 r 的雨滴的下落速度 .

在计算卫星通信传播路径上的降雨损耗时 , 必须知道降雨区域的等效路径长度 D (B , 其基 本定义如下 :

D(B =当仰角为 B 时传播路径上产生的总降雨 衰减 /对应于地球站所在地降雨强度的单位距离 降雨衰减系数 (5 在 1~50GHz 的频段内 , 可以认为降雨衰减大致 与降雨强度成正比 , 因此借助于降雨强度的概念 , (5 式可近似表示为 :

D(B = +] R (r d r R (0 (km (6 这就是说 , 所谓降雨地区的等效路径长度 , 就是把 电波传播路径上不同点的不同降雨强度折算成地 球站所在地的降雨强度时得到的等效路径长度 . 从 (5 式可以看 出 , 可以用地球站所在地的降雨 衰减系数与等效路径长度相乘 , 来得到仰角为 B 的传播路径上产生的总的降雨损耗 , 这将极大地 方便我们进行计算和预测 .

但是 , 在具体计 算 D(B 时 , 既不可 能测定 Q +]0R (r d r , 又不可能计算出时刻都在变化着的 等效路径长度的瞬时值 , 所以 , 一般都是使用等效 路径长度的统计值 . 它定义为 :某一仰角的传播路 , 概率的降雨衰减量 (db , 与同一时期内测得的、 同 一时间概率的降雨衰减系数之比 (db/km .

2折射 、 闪烁 、 法拉第旋转 除了大气层中的传输损耗外 , 大气层中的不 规则特性也会对无线电波产生衰减 . 此外 , 当电波 通过电离层这一极其特殊的环境时 , 也会发生特 殊的变化 . 211大气折射 无线电波穿透大气层时要发生折射 , 大气折 射率随着高度增加、 大气密度减小而减小 . 于是 , 从地球站看卫星 , 电波射线传播路径产生向上凸 出的弯曲 , 致使该路径的仰角比真实仰角偏高 , 且 还因传播途中大气折射率的变化而随时变化 . 大 气折射率的这一变化对穿透其中的电波起到一个 凹 透镜的作用 , 从而使电波的聚束失散而引起散 焦损耗 , 这种损耗与频率无关 . 此外 , 对流层的扰 动引起大气折射率发生起伏 , 使得电波向各个方 向上散射 , 导致了波前到达大天线口面时其幅度 和相位分布不规则 . 这种损耗称为漫射损耗或散 射损耗 . 散焦衰减和散射衰减通常都很小 , 但它们 与大气层的天气状况无关而经常存在 , 因此在设 计卫星移动通信系统 , 特别是低仰角系统时必须 加以考虑 .

212闪烁 闪烁按其 成因可分为大 气闪烁和电 离层闪 烁 . 21211大气闪烁 由于大气折射率的不规则变化引起的信号强 度的起伏现象 , 称之为大气闪烁 . 这类闪烁的周期 约为几十秒 . 2~10GHz 的大气闪烁是由于大气的 不规则引起的电波的多径散射和收敛 . 测量表明 , 标准大气中的信号强度为高斯分布 . 如直径为 30米的天线在仰角为 5b 的情况下 , 信号强度的起伏 幅度为 016分贝 .

21212电离层闪烁 电离层中自由电子并非均匀分布 , 而是呈层 式分布 , 此外 , 自由电子在电离层中不断地发生随 时游动 . 电离层结构的这种不均匀性和时变性造 成穿透其中的无线电波在振幅、 相位、 到达角、 极 化状态等方面发生短周期的不规则变化 , 这种现 象称为 /电离层闪烁 0. 它与卫星移动通信系统的

# 72 #曲 靖 师 范 学 院 学 报 第 22卷 时间等有关 , 尤其与地磁纬度和当地时间有关 [3]. 在地磁赤道附近及高纬度地区 (尤其地磁 65b 以 上 电离层闪烁极其明显和频繁 . 时间上 , 在太阳 活动较强的年份闪烁频度会明显增大 , 甚至在白 天也能观测到闪烁 .

电离层闪烁涉及到的频域很宽 , 这使得通常 采用的频率分集、 极化分集、 扩展频谱等抗衰落措 施往往行不通 . 例如在 UHF 频段 , 3db 相关带宽超 过 100MHz, 如要使用频率分集 , 则需要频率间隔 大于 100MHz, 这在实现上存在很大困难 . 此外 , 电 离层闪烁涉及的地域也很广阔 , 且电离层中不规 则区域会发生漂移从而引起所涉及的地域发生变 化 , 这些特点使得采用空间分集的抗衰落方法也 变得不现实 . 目前解决电离层闪烁的有效办法是 时间分集和编码分集 , 也可采用增加储备余量的 方法来减小其造成的影响 .

213法拉第旋转 由于地球磁场的影响 , 电离层中等离子体媒 质呈现出各向异性特性 . 卫星移动通信中电波广 泛采用线极化和圆极化的形式 . 一个线极化波可 以看成是等振幅的左旋和右旋两个圆极化波的合 成 , 在属于磁性等离子媒质的电离层中传播时 , 由 于其各向异性特性 , 这两者的相速不同 , 致使两个 圆极化波之间的相位差发生变化 . 当它们通过电 离层后 , 重新合成的线极化波的极化面相对于入 射波方向产生缓慢的旋转 , 称为法拉第旋转 [4]. 旋 转角度 H 的大小与电波频率、 地球磁场强度、 等离 子体的电子密度、 传播路径长度等有关 , 其计算可 以使用下式 :

H =21365@104 f 2L NB cos A d L (弧度 (7 式中 f 为频率 , N 是电子密度 , B 是地球磁场 的磁能量密度 , A 是传播路径与地球磁场的夹角 , L 是在电离层中传播路径的长度 .