名家论直译与意译

- 格式:doc

- 大小:21.00 KB

- 文档页数:1

从翻译史角度论直译和意译摘要:本文详细探讨了中国翻译史上各代名家的翻译原则,尤其是对直译和意译的看法,没有纯粹的直译或意译,应该辩证地看待直译或意译,可以直译的直译,不可以直译的,在忠实内容的基础上,进行意译。

关键字:直译意译结合译史直译和意译一直是翻译界的热点话题,古时就有的文质之争,其实质就直译和意译之争。

直译意译到底孰优孰劣呢?中国的翻译史源远流长,按时代划分为五个历史时期,在各个时期,翻译家评论家都对直译和意译有不同的看法:古代:隋唐宋的佛经翻译时期近代:清末民初的西学翻译时期现代:五四以后的社会科学和文学翻译当代:新中国成立以后古代隋唐宋的佛经翻译时期有文字记载的翻译始于战国时期(前475-前221年),也有人认为东汉(公元1-2世纪)的佛经翻译才是中国文字翻译的开端。

而佛经究竟起于何时也有两种说法,史学界、佛学界公认公元67年《四十二章经》翻译为我国译经事业的开端,另据《高僧传》记载,东汉僧人安世高于公元147-170年抵达洛阳,将斋来的佛经译出34部,为我国翻译史上最早的直译者的代表。

我国古代佛经翻译史可分为三个时期:早期(东汉至西晋):安世高、支谶、支谦等是这个时期的代表中期(东晋支隋代):鸠摩罗什、彦琮、道安等为该时期重要翻译家和翻译批评家后期(唐初至唐中叶):佛经翻译全盛时期,玄奘为当时主要翻译大师支谶主张“弃文存质”,不重文词,但存本意,与安世高一样是我国译史上最早的直译者的代表。

而支谶之徒支谦在其《句法经-序》中,阐述了自己的翻译思想,谈及翻译哲学、翻译美学、文与质的关系以及翻译标准等问题,其观点类似于“信达雅”,为其后严复提出“信达雅”理论作了充分理论准备和有力的理论支撑。

支谦主张意议,把雅作为佛经翻译标准。

道安主张直译,提出“五失本,三不易”的翻译辩证法思想。

鸠摩罗什提倡“以信为本”,认为译文应该达到信与美的统一,为佛经翻译意译派的代表。

隋代彦琮主张“宁贵朴而近理,不贵巧而背源”,即宁可质朴,把道理讲清楚,而不讲求技巧背离原意,是一位直译论者。

直译与意译这两种不同的译法,自古有之。

然而自五四以来,人们围绕着这两种译法进行了激烈的争论。

1922年,茅盾在“…直译?与…死译?”一文中写道:“近来颇有人诟病…直译?;他们不是说…看不懂?,就是说…看起来很吃力?。

我们以为直译的东西看起来较为吃力,或者有之,却决不会看不懂。

看不懂的译文是…死译?的文字,不是直译的。

1934年,茅盾在“直译·顺译·歪译?一文中写道:“…直译?这名词,在…五四?以后方成为权威。

这是反抗林琴南氏的…歪译?而起的。

我们说林译是…歪译?,可丝毫没有糟蹋他的意思;我们是觉得…意译?这名词用在林译身上并不妥当,所以称它为…歪译?。

”1980年,茅盾在《茅盾译文选集》序中回忆这一段往事,他写道:“后来有的译者随意增删原著,不讲究忠实原文的…意译?,甚至…歪译?,那就比林译更不如了。

”从以上情况看,在二三十年代,反对直译的人所反对的是看不懂或看起来吃力的译文;反对意译的人所反对的是随意增删原著、不讲究忠实原文的译文。

鲁迅也是积极主张直译的。

后来有人提出直译和意译是一回事,是无法区分的。

1946年,朱光潜在“谈翻译”一文中写道:“所谓…直译?是指依原文的字面翻译,有一字一句就译一字一句,而且字句的次第也不更动。

所谓…意译?是指把原文的意思用中文表达出来,不必完全依原文的字面和次第。

…直译?偏重对于原文的忠实,…意译?偏重译文语气的顺畅。

哪一种是最妥当的译法,人们争执得很厉害。

依我看,直译和意译的分别根本不应存在。

……想尽量表达原文的意思,必须尽量保存原文的语句组织。

因此直译不能不是意译,而意译也不能不是直译。

”1953年,林汉达在“翻译的原则”一文中写道:“正确的翻译是直译,也就是意译。

死译和胡译不同,呆译和曲译不同,这是可以划分的,它们都是错误的翻译。

正确的翻译是分不出直译或意译的。

”1959年,周建人为《外语教学与翻译》写了一篇文章,题目是“关于…直译”?。

英汉互译中的直译与意译英汉互译中的直译与意译摘要:英语和汉语存在很大差异。

英、汉互译中 ,直译和意译是两种重要的翻译方法。

在翻译工作中,直译和意译相互依存、密不可分。

从直译与意译的功能和用途上分析二者的关系,指出直译和意译所应遵循的原则。

通过两方面的分析,得出结论:在翻译工作中 ,直译和意译都有其各自的功能 ,二者缺一不可。

关键词:直译;意译;关系英语和汉语是两种不同的语言,每种语言都有各自独立和分明的系统,在形态和句法方面二者存在很大差异。

然而,两种语言之间又存在一些相似性。

比如在主谓词序和动宾词序上是一致的。

正是由于英汉两种语言既有共同点又有不同点,所以在翻译实践中,我们不能千篇一律地使用一种方法进行翻译。

直译和意译是重要的翻译理论和基本的研究主题。

直译是既保持原文内容、又保持原文形式的翻译方法或翻译文字。

意译 ,也称为自由翻译 ,它是只保持原文内容、不保持原文形式的翻译方法或翻译文字。

直译与意译相互关联、互为补充 ,同时 ,它们又互相协调、互相渗透,不可分割。

通过对直译与意译二者关系的正确研究 ,更多地认识了解到什么时候采用直译、什么时候采用意译,在运用直译与意译的时候所应该掌握的技巧、遵循的原则和应该注意的问题,最终达到提高翻译能力及水平的目的。

一、从概念角度来区分二者的关系翻译是指在准确通顺的基础上,把一种语言信息转变成另一种语言信息的活动。

美国翻译理论家奈达认为,译文读者对译文的反应如能与原文读者对原文的反应基本一致,翻译就可以说是成功的,奈达还主张翻译所传达的信息不仅包括思想内容,还应包括语言形式。

译者不能随意增加原作没有的思想,更不能随意地删减原作的思想。

英语和汉语是两种不同的语言。

前者注重结构形式,而且往往利用紧凑的结构来体现思维的逻辑性;而后者强调的是观点 ,并且用合理地调整语序来整体地反映思维的逻辑性。

因此,当我们进行翻译时,必须掌握原作的思想和风格,同时也必须把原作的思想和风格当作译语的思想和风格。

主要名家翻译思想解读一、中国古代译论的特点:1.经验层面的总结;2.体现出了中国古典哲学和文论的特点仅举几个中国文论中重要的学说神韵说:中国古代诗论的一种诗歌创作和评论主张。

为清初王士□所倡导。

在清代前期统治诗坛几达百年之久。

神韵说的产生,有其历史渊源。

“神韵”一词,早在南齐谢赫《古画品录》中说已出现。

谢赫评顾骏之的画说:“神韵气力,不逮前贤,精微谨细,有过往哲。

”这里以“神韵”与“气力”并举,并未揭示出“神韵”的意蕴。

谢赫还说过:“气韵,生动是也。

”这里以“生动”状“气”,对“韵”也未涉及。

唐代张彦远在《历代名画记·论画六法》中所说“至于鬼神人物,有生动之状,须神韵而后全”,也未超出谢赫的见解。

唐代诗论提到的“韵”,大多是指诗韵、诗章的意思,不涉诗论。

如武元衡《刘商郎中集序》说:“是谓折繁音于弧韵”,指诗韵;司空图《与李生论诗书》所说“韵外之致”,即指诗章。

他的《诗品·精神》中所说“生气远出”,却可以看作是对“韵”的一种阐发。

今人钱钟书说:“‘气’者‘生气’,‘韵’者‘远出’。

赫草创为之先,图润色为之后,立说由粗而渐精也。

曰‘气’曰‘神’,所以示别于形体。

曰‘韵’所以示别于声响。

‘神’寓体中,非同形体之显实,‘韵’袅声外,非同声响之亮澈,然而神必□体方见,韵必随声得聆,非一亦非异,不即而不离。

”(《管锥编》)这段话对“气”、“神”和“韵”的概念以及它们的关系,作了很好的说明。

评点:中国古代文学评论的一种形式。

滥觞于南宋:这种批评方式的特点是:发表意见比较自由灵活,批评者可以在全书卷首的序言或总批及每回总批中,对全书或每一章回的思想艺术特点发表见解;也可以在眉批和行批中,对某一叙述、某一事件、某一人物的具体描写,用三言五语发表看法、感想。

一些作品,常常由于评点者的评点而大大扩大了影响。

在明清的小说、戏曲、散文评点中,确有不少精辟的见解;但也存在着繁琐为法、妄立名目的现象。

意境:中国古代文论术语。

直译与意译——中国近现代代表人物观点之概述作者:宫琳菁来源:《赤峰学院学报·哲学社会科学版》 2015年第7期宫琳菁(商洛学院语言文化传播学院,陕西商洛 726000)摘要:直译与意译孰优孰劣,是翻译界长久以来必争的一个话题。

本文就直译与意译方面对中国近现代代表人物的观点进行总结概述。

其实学者们观点各有千秋,直译与意译只是翻译的一种方式和手段,最终目的都是准确忠实地将原作呈现给读者。

关键词:直译;意译;观点中图分类号:H315.9 文献标识码:A文章编号:1673-2596(2015)07-0192-02德莱顿认为,翻译有三种方法,即直译、意译和拟作。

直译就是字对字、行对行将原作者的语言转换为另一种语言;意译又称活译,这种译法的作者会时刻让人见到作者的真面目,但并不拘泥原作字词句,只注重其意义,但不会更改原意;拟作是译者擅作主张,对原作字词、意义随意更改,有时索性一概背弃,完全脱离原作的格律和结构。

德莱顿作为翻译文体分类法的始祖,对后世影响极大。

他认为直译不可行,拟作这种‘随意删除、随意增补’的做法,只适合才华横溢的译者。

他主张折中的译法,对一直以来纠缠不休的直译意译之争,提供了一种崭新的解决办法。

而奈达的对等原则在某种程度上超越了直译与意译之争,强调翻译的过程和结果,为译者提供了一条新思路。

本文围绕直译与意译对中国近现代的几个主要代表人物的观点进行了总结概述。

一、郑振铎:不失原意,译文流畅郑振铎对翻译理论的发展做出了杰出的贡献,他最早的译论是1920年3月为耿济之等人翻译的《俄罗斯名家短篇小说集》写的序。

在这篇序言中,他赞扬了耿氏等人从原文直接翻译的工作,指出这要比转译更明确。

在1920年7月,他又写了《我对于编译丛书底几个意见》,就直译、意译问题发表了看法:“译书自以能存真为第一要义。

然若字字比而译之,于中文为不可好解,则亦不好。

而过于意译,随意解释原文,则略有误会,大错随之,更为不对。

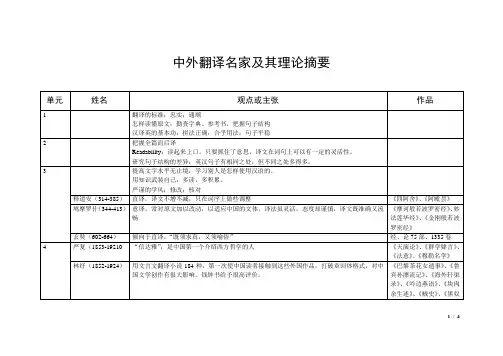

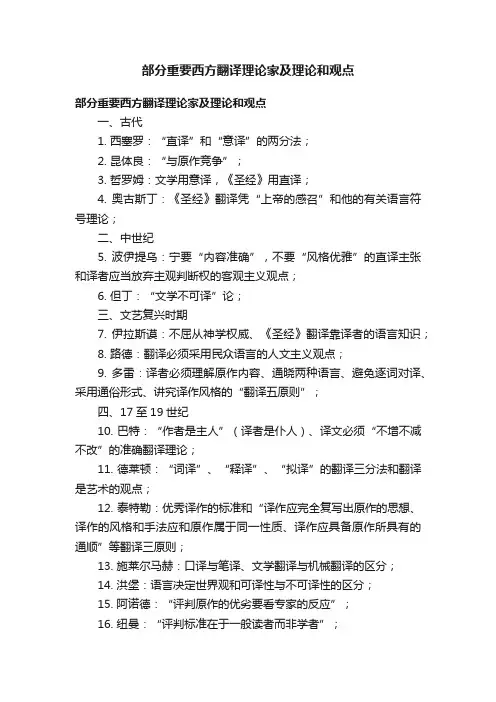

部分重要西方翻译理论家及理论和观点部分重要西方翻译理论家及理论和观点一、古代1. 西塞罗:“直译”和“意译”的两分法;2. 昆体良:“与原作竞争”;3. 哲罗姆:文学用意译,《圣经》用直译;4. 奥古斯丁:《圣经》翻译凭“上帝的感召”和他的有关语言符号理论;二、中世纪5. 波伊提乌:宁要“内容准确”,不要“风格优雅”的直译主张和译者应当放弃主观判断权的客观主义观点;6. 但丁:“文学不可译”论;三、文艺复兴时期7. 伊拉斯谟:不屈从神学权威、《圣经》翻译靠译者的语言知识;8. 路德:翻译必须采用民众语言的人文主义观点;9. 多雷:译者必须理解原作内容、通晓两种语言、避免逐词对译、采用通俗形式、讲究译作风格的“翻译五原则”;四、17至19世纪10. 巴特:“作者是主人”(译者是仆人)、译文必须“不增不减不改”的准确翻译理论;11. 德莱顿:“词译”、“释译”、“拟译”的翻译三分法和翻译是艺术的观点;12. 泰特勒:优秀译作的标准和“译作应完全复写出原作的思想、译作的风格和手法应和原作属于同一性质、译作应具备原作所具有的通顺”等翻译三原则;13. 施莱尔马赫:口译与笔译、文学翻译与机械翻译的区分;14. 洪堡:语言决定世界观和可译性与不可译性的区分;15. 阿诺德:“评判原作的优劣要看专家的反应”;16. 纽曼:“评判标准在于一般读者而非学者”;五、20世纪17. 费道罗夫:翻译理论首先“需要从语言学方面来研究”、翻译理论由翻译史、翻译总论和翻译分论三部分组成的观点;18. 雅各布森:“语内翻译”、“语际翻译”、“符际翻译”的三类别;19. 列维:“翻译应当使读者产生错觉”、“翻译是一个抉择过程”;20. 加切奇拉泽:“翻译永远是原作艺术现实的反映”、“文艺翻译是一种艺术创作”的文学翻译理论;21. 弗斯、卡特福德:翻译在于“语境对等”的语言学翻译理论;22. 奈达:“翻译即科学”、“翻译即交际”和“读者反应对等论”;23. 穆南:翻译理论问题的现代语言学观;24. 霍姆斯:“翻译研究学科论”;25. 勒弗维尔、巴斯内特:翻译受制于社会文化因素;26. 斯内尔霍恩比:“翻译研究即跨学科研究”;27. 弗米尔、赖斯、诺德:翻译须为目的服务;28. 纽伯特:“翻译须以文本为中心”的思想;29. 塞莱丝柯维奇、勒代雷:把翻译过程视为一种解释过程的释意观;30. 图里:“翻译规范”与“翻译描写”观;31. 韦努狄:“译者在译文中必须有形可见”的“异化翻译主张”;32. 哈蒂姆:“翻译必须重话语、语篇分析”的观点;33. 赫曼斯:“文本由译者操纵”;34. 鲁宾逊:“轮到译者‘主事’的译者中心论;35. 低地国家:“出声思维记录”等各式各样的翻译实证研究方法。

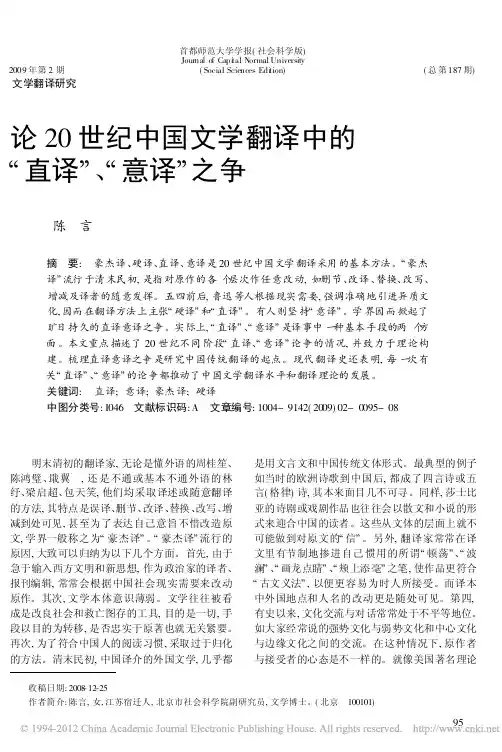

首都师范大学学报(社会科学版)Journal of Capi tal Normal University2009年第2期(Social Sciences Edi tion)(总第187期)文学翻译研究论20世纪中国文学翻译中的/直译0、/意译0之争陈 言摘 要: 豪杰译、硬译、直译、意译是20世纪中国文学翻译采用的基本方法。

/豪杰译0流行于清末民初,是指对原作的各个层次作任意改动,如删节、改译、替换、改写、增减及译者的随意发挥。

五四前后,鲁迅等人根据现实需要,强调准确地引进异质文化,因而在翻译方法上主张/硬译0和/直译0。

有人则坚持/意译0。

学界因而掀起了旷日持久的直译意译之争。

实际上,/直译0、/意译0是译事中一种基本手段的两个方面。

本文重点描述了20世纪不同阶段/直译、/意译0论争的情况,并致力于理论构建。

梳理直译意译之争是研究中国传统翻译的起点。

现代翻译史还表明,每一次有关/直译0、/意译0的论争都推动了中国文学翻译水平和翻译理论的发展。

关键词: 直译;意译;豪杰译;硬译中图分类号:I046 文献标识码:A 文章编号:1004-9142(2009)02-0095-08收稿日期:2008-12-25作者简介:陈言,女,江苏宿迁人,北京市社会科学院副研究员,文学博士。

(北京 100101)明末清初的翻译家,无论是懂外语的周桂笙、陈鸿璧、戢翼,还是不通或基本不通外语的林纾、梁启超、包天笑,他们均采取译述或随意翻译的方法,其特点是误译、删节、改译、替换、改写、增减到处可见,甚至为了表达自己意旨不惜改造原文,学界一般称之为/豪杰译0。

/豪杰译0流行的原因,大致可以归纳为以下几个方面。

首先,由于急于输入西方文明和新思想,作为政治家的译者、报刊编辑,常常会根据中国社会现实需要来改动原作。

其次,文学本体意识薄弱。

文学往往被看成是改良社会和救亡图存的工具,目的是一切,手段以目的为转移,是否忠实于原著也就无关紧要。

中国翻译理论浅说-翻译八大家中国翻译理论浅说―近代中国八大翻译家1.严复的“信达雅”2.鲁迅的直译3.林语堂的美学4.郭沫若的创作论5.朱光潜的艺术论 6.傅雷的神似 7.钱钟书的化境 8.许渊冲的竞赛论 1 严复信达雅(faithfulness, expressiveness, elegance) 2 鲁迅宁信而不顺(Rather be faithful than smooth.)? Lu has translated & introduced 200 works by 100 authors from 14 countries, half of which are in Russian. ? The first period:(1903---1919)? While he was in Japan.in 1903年凡尔纳的著名科幻小说《月界旅行》和雨果的《随见录》中的《哀尘》以及编译的《斯巴达之魂》。

? In 1907,《红星佚史》cooperated with Zhouzuoren. ? In 1909,《域外小说集》? “以直译为主,以意译为辅”与“以信为主,以顺为辅”的思想 ? 鲁迅先生主张翻译“以直译为主,以意译为辅”与“以信为主,以顺为辅”。

反对顺而不信。

鲁迅所主张的“宁信而不顺”中的“不顺”,就是在翻译时,“不但在输入新的内容,也在输入新的表现法”,而“其中一部分,将从不顺而成为顺,有一部分,则因为到底不顺而被淘汰,被踢开。

”? 鲁迅在20世纪30年代就提出了异化的翻译理论,? 其实,韦努蒂早在1986年在其发表于Criticism28(Spring)的一篇名为“TheTranslator’Invisibil时”的论文中已经明确提出了“异化翻译”的概念(参见Robinson,1997:97).但这个概念真正产生国际影响是在其名作The Translator’s Invisibility--A History of Translation于1995年出版之后。

浅论中国翻译史中的直译意译之争作者:方志丹来源:《学周刊·下旬刊》2014年第11期摘要:文质之争,又称为直译和意译之争,是翻译史上最为重要的一个研究对象。

历年来围绕直译与意译的争论,出现了不少重要的翻译思想和翻译家。

本文主要从佛经翻译中诞生的文质之争出发,以时间为线索梳理中国译学史中的直译与意译的论战,并致力于理论的构建。

关键词:文质之争意译与直译硬译一、中国翻译史上文质之争进程中国传统文学以诗词作为正统的体裁,看中的是其所缔造出来的意境和表现出来的文采,故而其能用少量精炼的词语体现其文采。

而随着经济社会的发展,各民族之间交流的频繁,以及现代各国在文化领域方面博采众长的需要,对于原文应该采用何种方式进行翻译,中国的译者提出不少重要的观点。

(一)古代佛经翻译——文质之争直译和意译之争,最早被称为文质之争,关于它的讨论始于初期佛经翻译。

成书三国(约公元224年)的《法句经序》中有维祗难和支谦关于佛经翻译文质之争的最早记载。

以维祗难为代表的学者主张佛经的译文表达应用质朴的语言,避免过多修饰。

这一些人被认为是质派的代表。

而以支谦为代表的学派则持有不同的观点,认为因天竺语和汉语“名物不同,传实不易”,从而强调出佛经翻译的困难之处。

他在赞赏先前学者能够在读懂天竺原文的基础上将其译成汉语的同时,又对译文中的语言表达问题提出了异议。

在他看来译文中胡汉夹杂,音译与直译交互使用,语言表达不够优美,用词过于朴素。

支谦倡导有文采的译文文本,属于文派。

在初期的佛经翻译时期,文、质两派都具有各自的优劣之处。

质派的学者能充分领会到原语中的内在意思,但是他们在行文的过程中,译文的表述过于僵化、意译晦涩难懂,不符合汉语的表达习惯。

而文派学者则关注译文表达的文采,这在一定程度上对翻译质量进行了提升,但因过分讲究句式的优美而对原文进行了过多的删减,使得原文的意义难以在译文中重现。

在《法句经序》中,支谦将文、质两派的观点记录在案,并简单说明了当时争论状况。

德莱顿认为,翻译有三种方法,即直译、意译和拟作。

直译就是字对字、行对行将原作者的语言转换为另一种语言;意译又称活译,这种译法的作者会时刻让人见到作者的真面目,但并不拘泥原作字词句,只注重其意义,但不会更改原意;拟作是译者擅作主张,对原作字词、意义随意更改,有时索性一概背弃,完全脱离原作的格律和结构。

德莱顿作为翻译文体分类法的始祖,对后世影响极大。

他认为直译不可行,拟作这种‘随意删除、随意增补’的做法,只适合才华横溢的译者。

他主张折中的译法,对一直以来纠缠不休的直译意译之争,提供了一种崭新的解决办法。

而奈达的对等原则在某种程度上超越了直译与意译之争,强调翻译的过程和结果,为译者提供了一条新思路。

本文围绕直译与意译对中国近现代的几个主要代表人物的观点进行了总结概述。

一、郑振铎:不失原意,译文流畅郑振铎对翻译理论的发展做出了杰出的贡献,他最早的译论是1920年3月为耿济之等人翻译的《俄罗斯名家短篇小说集》写的序。

在这篇序言中,他赞扬了耿氏等人从原文直接翻译的工作,指出这要比转译更明确。

在1920年7月,他又写了《我对于编译丛书底几个意见》,就直译、意译问题发表了看法:“译书自以能存真为第一要义。

然若字字比而译之,于中文为不可好解,则亦不好。

而过于意译,随意解释原文,则略有误会,大错随之,更为不对。

最好的一面极力求不失原意,一面要译文流畅。

”这是郑振铎对译学理论进行的认真探索,对直译与意译表明了自己的观点。

二、周作人:信达不分,雅属于达周作人认为,翻译是把原文的意思不多不少地移译出来,那么直译本来就是意译;假如以直译解作如字的抄译,以意译解作随意的改译,那么两者都是同样的不对。

他认为翻译必要的条件便是信与达,如出毛病,便是因为两者发生偏差,走了极端。

他指出:“其实这信与达是分不开的,有如俗话所谓盾的两面,至于雅则本是达的一种成分,不能成为译文的一种独立的要素。

”他还认为:“达本是跟信来的。

”原本的意思在那里,要设法把它传达出来,那才是达;若离开原意来乱道,达的是什么呢?现在译文中的不信多是因对原文不了解,不达则是由于对句子过于欧化,周氏认为这是另一个问题,并不是直译与意译的缘故。

名家论直译与意译

翻译中的可译性只能是相对的,绝对的可译性是不存在的。

(刘宓庆)

在我国,关于直译与意译之争,自东晋开始就存在了。

近一个世纪以来,学者们就直译和意译的问题发表了许多不同的看法。

傅斯年:在其《译书感言》一文(1919)中说:“老实说,直译没有分毫藏掖,意译却容易随便伸缩,把难的地方混过!所以既用直译的法子,虽要不对于作者负责任而不能;既用意译的法子,虽要对于作者负责任而不能。

直译便真,意译便伪。

”

朱光潜:在其《谈翻译》一文(1946年)中,则认为“所谓‘意译’是指把原文的意思用中文表达出来,不必完全依据原文的字面和次第”。

林汉达:在其《英文翻译原则方法实例》一书(1953年)中,也反对直译和意译的区分,“真正主张直译所反对的,其实并不是意译,而是胡译或曲译。

同样,真正主张意译的人所反对的也不是直译,而是呆译或死译。

我们认为正确的翻译就是直译,也就是意译。

”

近年来,学者们经过深入的钻研,并借鉴了前人和国外的经验,对直译和意译的探讨取得了进展,趋向把直译和意译看成是一个形式与内容的问题。

许渊冲:在其《翻译中的几对矛盾》一文(1978年)中说:“直译是把忠实于原文内容放在第一位,把忠实于原文形式放在第二位,把通顺的译文形式放在第三位的翻译方法。

意译却是把忠实于原文的内容放在第一位,把通顺的译文形式放在第二位,而不拘泥于原文形式的翻译方法。

无论直译、意译,都把忠实于原文的内容放在第一位。

”

赖余:(转引自《中国翻译词典》)“当译文的形式和原文形式一致的时候,就无所谓直译、意译、……当译文的形式和原文的形式不一致的时候,就有直译和意译的问题,而且直译可以有程度不同的直译,意译也可译有程度不同的意译。

”

辜正坤:(转引自叶子南,2001:8)直译,意译,各有千秋,译者依据功能、审美、读者层等三个要素,宜直译就直译,宜意译就意译,能神游于规矩之内,亦能神游于规矩之外,能循规蹈矩,亦能叛道离经,方称得上翻译的行家里手。