桐城派古文二篇

- 格式:pptx

- 大小:469.40 KB

- 文档页数:27

桐城派清代的散文和小说、戏剧相比,未免逊色,但也有大家,不乏佳作。

清代散文流派不如明代繁多,最大流派“桐城派”。

因这派主要作家方苞、刘大櫆、姚鼐都是安徽桐城人而得名。

桐城派创始于清初,延续到清末,它有一套完整的古文理论,主张学习《左传》、《史记》、唐宋八大家古文,讲究“义法”。

所谓“义”,就是文章的思想内容。

桐城派所提倡的思想内容,主要是儒家的一套封建伦理道德。

所谓“法”,是指文章的结构和语言的雅洁。

这套要求言之有物和言之有序的写作理论,使人容易执法遵循,所以有影响。

在写作实践上,他们务求材料,语言简明,以阐明中心为原则,文章风格是简洁有余,生动鲜明不足。

他们的创作取得一定成绩,有一些好的作品为人传诵。

(“桐城派”创始人方苞因“南山集”文字狱牵连被捕,关在刑部监狱。

他目睹身受了监狱里的种种黑幕,名篇《狱中杂记》以大量的事实,栩栩如生的描写,揭露了监狱中官吏贪赃枉法、坏人逍遥法外,无辜者负屈含冤的真相,抨击了司法部门的罪恶与黑暗。

他的《左忠毅公逸事》记叙了明末东林党成员左光斗生前的逸事,以史可法为陪衬,把左光斗以国事为重,不计较个人生死荣辱的可贵品质写得慷慨激昂、情真动人。

在桐城派作家中,方苞的文章比较深刻,能反映复杂的生活和社会的真实面貌。

这个流派除了有明确的理论和一定的创作实绩外,作家和追随作家众多,因此,在清代文坛上产生了很大影响。

桐城派的集大成者姚鼐(1731-1815)字姬传,一字梦谷。

他有室名惜抱轩,学者称他为惜抱先生。

他少时家贫而体弱多病,学习刻苦。

乾隆二十八年(1765)中进士,历任山东、湖南副考官。

《四库全书》馆开,任纂修员。

不久,请病假辞官还乡,先后主讲梅花、钟山、紫阳等书院,达四十余年,所到之处,土子都以能入他门为荣幸。

他为了宣扬桐城派主张,使青年便于学习古文,选辑了《古文辞类纂》七十四卷,选文七百余篇。

这是现代流传广,影响较深的一部古文选本。

姚鼐少年时随伯父姚范学习经学,以姚范好友刘大櫆为师,学习古文,深受其影响。

为文有法,法无定法——浅谈对桐城派“义法”理论的理解元明清的古文领域,如一潭死水,无重大突破。

文化上独尊程朱理学,文字狱日益严苛,八股文风盛行。

文人们不得不在这样严酷的文化专制下,战战兢兢地挥动手中那支脆弱的笔杆。

而时至清中期,桐城派占领文坛几百年,时有“桐城文章甲天下”之美誉。

自先秦诸子至唐宋八家,谁都没有在为文时一个明确的理论依据。

而桐城派却高举“义法”旗帜,大行其道,为清代文坛注入一股新鲜的气息。

而提出做文章所要遵循的“义法”理论第一人乃属桐城鼻祖方苞。

一、“义法”说的起源及内涵最善于从归有光的创作境界中提炼古文艺术法则的,则以方苞最具理论深度——“义法”。

方苞(1668-1749)字凤九,晚年自号望溪,学者称望溪先生,清江南安庆桐城县人。

方苞早年以文名著称于时,受戴名世《南山集》案牵连获罪后,因“学问天下莫不闻”幸被康熙帝宽宥。

后世尊其为桐城派三祖之一。

所谓“义法”,在他看来,“义,即《易》之所谓‘言有物’也;法,即《易》之所谓‘言有序’也”[1]。

而“义法”一词也并非方苞首创,最早提出“义法”这一概念的可追溯到《易经》。

但“义法”一词最早见于《墨子.非命》:“凡出言谈,由文学之为道也,则不可而不先立义法”。

[2]此处“义法”即标准,可见“义法”本义中就已有规范准则之意。

桐城派文人姚永朴在他的《文学研究法》一书的序言中对“义法”一词的渊源作过较为详细的说明:“《易》家人卦大象曰:‘言有物’。

艮六五又曰:‘言有序’。

物,即义也;序,即法也。

”[3]《书·毕命》曰:‘辞尚体要’。

要,即义也;体,即法也。

[4]《礼记·表记》曰:‘情欲信,辞欲巧’。

信,即义也;巧,即法也。

”[5]这里的意思已经很明显,“义”是指就文学作品的内容而言,“法”是指文学作品谋篇布局的形式和方法。

后司马迁又云:“孔子明王道,干七十余君,莫能用,故西观周室,论史记旧闻,兴于鲁而次《春秋》。

上记隐,下之哀之获麟。

姚鼐集外诗文考释作者:耿森来源:《贵州文史丛刊》2023年第04期摘要:姚鼐是桐城派古文的集大成者。

姚鼐之诗文集目前收录最全者为黄山书社二〇二一年版《姚鼐诗文集》,但载籍浩繁,遗珠难免。

兹于清代学者之别集、碑传、方志中辑得姚鼐佚诗六首、佚文七篇,涉及其生平、交游、金石鉴赏等多方面内容,具有文献价值。

现将之辑录标点,并对其中涉及人物、史实加以考释,证其来源,或可备文献辑录之用。

关键词:姚鼐集外诗文桐城派中图分类号:G256.3 文献标识码:A 文章编号:1000-8705(2023)04-93-100姚鼐(1732—1815),字姬传,一字梦谷,世称惜抱先生,桐城(今属安徽)人。

姚鼐以古文名世,是桐城派古文的集大成者,并与方苞、刘大櫆一起,被称为“桐城三祖”。

著有《惜抱轩全集》,选有《古文辞类纂》等。

周中明整理的《姚鼐诗文集》1是目前所见收录姚鼐作品最为完备的整理本,惠及学界甚多。

但姚鼐作为乾嘉时期的诗文名家,交游广泛,题赠甚多,集外间有失收之作,实属难免。

兹于清代学者的别集、碑传、方志中辑得姚鼐佚诗六首、佚文七篇,现辑录如下,略加考释,以期对姚鼐及桐城派研究有所助益。

一、《微云淡河汉》夜色横云汉,端居赏不违。

绛浮痕浅浅,碧掩影微微。

絮薄遮还漏,罗轻著更飞。

如绳弥北斗,络角下南扉。

灭没光摇练,分明态幻衣。

一槎曾宛转,两戒仅依稀。

倬彼金精耀,英如石气霏。

遥心净渣滓,吟望满晴晖。

2二、《下车泣罪》哲后敷声教,方州暨朔南。

忽逢罪士伍,且驻陆行骖。

曲法悲无术,圜扉悯孰堪。

柳风车下立,涕雨道旁含。

纲岂秋荼密,恩当夏屋涵。

象刑期勿犯,身度始无惭。

中罚平邦少,将封比户单。

更宣仁主意,隆典万民谙。

3按,《微云淡河汉》《下车泣罪》二詩均辑自法式善《同馆试律汇钞》卷十五,署“姚鼐姬传,江南桐城人”。

法式善,字开文,号时帆,又号梧门。

乾隆四十五年(1780)进士,历任左庶子、国子监祭酒、翰林院侍讲学士等职。

《同馆试律汇钞》凡二十四卷,收录自顺治三年(1646)丙戌科至乾隆四十九年(1784)甲辰科翰林院七百五十一人之试律诗二千六百五十一首,皆为乡试、会试、朝考、召试及馆课之作。

吴汝纶与桐城派古文

作为一名热爱古文的文学家,桐城派古文大师吴汝纶,既是晚清文学家,也是一位作家,被誉为“桐城无双”。

他对古文达到了高度的融合,给古文

注入了活力。

吴汝纶善于把古文中的新颖概念与古典文风结合起来,把思考

和感情灵活地融入古文作品中,让古文脱颖而出。

吴汝纶的古文创作有着独特的个性和新颖的思路,他善于表达思想,并

采用押韵手法来营造一种富有韵律的古典韵脚。

他的古文作品大都以山水、

植物和风景为主题,在将山水景物、植物描绘出色彩斑斓的表面,也可以彰

显自然不朽的精神和丰富的内涵。

吴汝纶的古文采用朴素的辞藻和素净的文字,将十分婉转的句式和朴素

的词句完美地编织出一张网,使古文增添更多的色彩。

在他的古文作品里,

不仅拥有了文学的灵魂,还具有哲理的色彩,也让古代文学产生了新的活力

与美感。

吴汝纶是桐城派古文大师,他以厚重语言和押韵处理,将古文注入了新

的活力,他的古文作品既有文学精神,也有哲理色彩。

他不仅引领了写作古

文的新方向,他对于古代文学的传承和发展也做出了巨大贡献。

论桐城诗派的两条诗学路径叶当前【摘要】桐城诗派由姚范、刘大櫆开宗立派,在姚鼐、朱孝纯手中发扬光大,形成奇险与雄奇两条风格互补的诗学路径.奇险支派是桐城诗派的主流,重视学习黄庭坚、韩愈与杜甫,姚范诗作往往以学问为诗,爱用生词僻字,好用事用典,常以虚字入诗,对姚鼐一脉产生一定影响.雄奇支派逐渐被熔铸唐宋的诗学传统所淹,在桐城诗派史上不显,刘大櫆以才气为诗,通过句式变化与夸饰手法创造雄奇诗风;朱孝纯游历较广,其雄奇诗风多得山川之助.【期刊名称】《安庆师范学院学报(社会科学版)》【年(卷),期】2017(036)005【总页数】7页(P1-7)【关键词】桐城诗派;姚范;刘大櫆;雄奇;奇险【作者】叶当前【作者单位】安庆师范大学文学院,安徽安庆 246011【正文语种】中文【中图分类】I207.22桐城派也是一个诗派命题已得到学术界共识,方东树、姚莹、曾国藩等桐城派作家早就思考过桐城诗派渊源,钱基博、黄华表、钱锺书等亦梳理过桐城诗派诗案,桐城派诗歌及其理论在清诗史、清代诗学、同光体研究等领域已成为无法绕过的存在。

当代学界研究桐城诗派多从师承渊源、诗学理论、地域分布入手,在诗派溯源、诗派风格等方面还存在许多分歧,如在开宗立派上有钱澄之说、姚范说、刘大櫆说、姚鼐说等;在诗学渊源上有熔铸唐宋说、宗宋诗风说,认为桐城派推尊并学习黄庭坚、韩愈、杜甫一系;总结桐城派诗歌风格为奇险、雄深、瘦硬等。

可见,桐城派诗歌领域还有很大的研究空间。

综合研读桐城派诗歌文本,结合其诗学理论,不难发现前期桐城派诗人很重视诗才之奇与诗风之豪,刘大櫆、朱孝纯的诗歌呈现出雄奇风格,恰与姚范、姚鼐的诗风相对而互补,较清晰地呈现出桐城派诗歌双线发展的轨迹。

一、桐城诗派的主流诗学路径钱基博《读清人集别录》主要著录了桐城派作家别集,其中总结了桐城派作家诗歌风格,追溯不同作家诗学渊源,虽没有明确区分风格类型,却直观呈现了桐城诗派风格脉络。

现择要摘录制表如下,以窥桐城派诗歌风格大概。

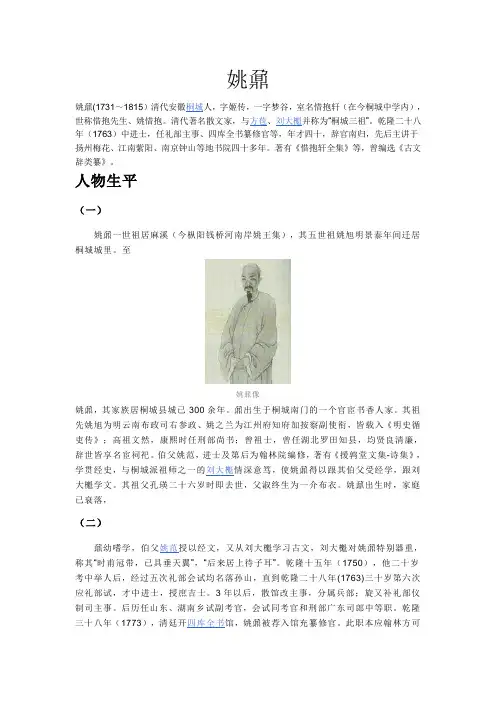

姚鼐姚鼐(1731~1815)清代安徽桐城人,字姬传,一字梦谷,室名惜抱轩(在今桐城中学内),世称惜抱先生、姚惜抱。

清代著名散文家,与方苞、刘大櫆并称为“桐城三祖”。

乾隆二十八年(1763)中进士,任礼部主事、四库全书纂修官等,年才四十,辞官南归,先后主讲于扬州梅花、江南紫阳、南京钟山等地书院四十多年。

著有《惜抱轩全集》等,曾编选《古文辞类纂》。

人物生平(一)姚鼐一世祖居麻溪(今枞阳钱桥河南岸姚王集),其五世祖姚旭明景泰年间迁居桐城城里。

至姚鼐像姚鼐,其家族居桐城县城已300余年。

鼐出生于桐城南门的一个官宦书香人家。

其祖先姚旭为明云南布政司右参政、姚之兰为江州府知府加按察副使衔,皆载入《明史循吏传》;高祖文然,康熙时任刑部尚书;曾祖士,曾任湖北罗田知县,均贤良清廉,辞世皆享名宦祠祀。

伯父姚范,进士及第后为翰林院编修,著有《援鹑堂文集-诗集》,学贯经史,与桐城派祖师之一的刘大櫆情深意笃,使姚鼐得以跟其伯父受经学,跟刘大櫆学文。

其祖父孔瑛二十六岁时即去世,父淑终生为一介布衣。

姚鼐出生时,家庭已衰落,(二)鼐幼嗜学,伯父姚范授以经文,又从刘大櫆学习古文,刘大櫆对姚鼐特别器重,称其“时甫冠带,已具垂天翼”,“后来居上待子耳”。

乾隆十五年(1750),他二十岁考中举人后,经过五次礼部会试均名落孙山,直到乾隆二十八年(1763)三十岁第六次应礼部试,才中进士,授庶吉士。

3年以后,散馆改主事,分属兵部;旋又补礼部仪制司主事。

后历任山东、湖南乡试副考官,会试同考官和刑部广东司郎中等职。

乾隆三十八年(1773),清廷开四库全书馆,姚鼐被荐入馆充纂修官。

此职本应翰林方可充任,独鼐与休宁戴东源、兴化伍大椿、歙县程晋芳等8人破格当选。

《四库全书》成,鼐乞养归里,不入仕途,时年44岁。

大学士于敏中、梁国治先后动以高官厚禄,均被辞却。

鼐言:“古之君子,仕非苟焉而已,将度其志可行于时,其道可济于众”,否则,不如“从容进退,庶免耻辱之在咎已尔”。

清代散⽂概述16桐城三祖之⽅苞清代散⽂概述16——清史札记之四⼗三我楚狂⼈三、桐城派32.桐城三祖桐城是“三祖”还是“四祖”?实际上就是戴名世算不算桐城之祖。

戴名世其⼈,我已经在《清代⽂字狱》⼀⽂中说过,这⾥不重复。

确实的,戴名世的⽂学主张却是开了桐城派先河,但是还没有到“开宗⽴派”的地步。

所以我主张“三祖”。

即开派者是⽅苞,师⽣相传的⽅苞、刘⼤櫆、姚鼐,是为桐城三祖。

这个情况与宋代的“江西诗派”有点相似。

“江西诗派”远尊杜甫,称为“始祖”,但是真正的⽂学主张起⾃黄庭坚。

所以“江西诗派”的⽂脉当从黄庭坚算起。

下⾯列数桐城三祖。

⽅苞⽅苞(1668~1749),字风九,⼀字灵皋,号望溪,桐城⼈。

桐城派创始⼈。

32岁参加江南乡试中举,清康熙四⼗五年(1706)中进⼠第四,因母病,未参加殿试。

五⼗年,因《南⼭集》案牵连⼊狱两年,后经李光地营救免死,编⼊汉军旗籍管制,以⽩⾐平民⼊南书房,后移养蒙斋,编校《御制乐律》、《算法》诸书。

六⼗⼀年,充武英殿修书总裁。

雍正元年(1723)赦还原藉。

九年,授左右允,次年迁待讲学⼠,⼗⼀年,迁内阁学⼠、礼部待郎,充《⼀统志》总裁。

乾隆元年(1736)充《三礼义疏》副总裁,七年,因病辞归,赐翰林院待讲衔。

治经以宋儒为宗,尤致⼒于《春秋》、《三礼》。

论⽂提倡“义法”,认为义即易之所谓⾔有物也,法即易之所谓⾔有序也。

义以为经,⽽法以纬之,然后为成体之⽂。

后桐城派的⽂论,以此为纲领加以补充发展。

著有《周官集注》、《周官辩》、《周官析疑》、《考⼯记析疑》、《仪礼析疑》、《丧礼或问》、《礼记析疑》、《左传义法举要》、《春秋通论》、《春秋直解》、《春秋⽐事⽬录》、《离骚正义》、《⽅苞⽂集》等。

⽅苞为清代桐城派散⽂的创始⼈。

“义法”说是⽅苞⽂论思想的核⼼,也是桐城派⽂论形成的基⽯。

“义法”⼀词出⾃《史记·⼗⼆诸侯年表序》,⽅苞借之以说⽂,认为“义即《易》之所谓‘⾔有物’也,法即《易》之所谓‘⾔有序’也,义以为经⽽法纬之,然后为成体之⽂。

清.桐城派代表⼈物简介之--姚鼐姚鼐(nài)(1731~1815)清代著名散⽂家,与⽅苞、刘⼤櫆并称为“桐城三祖”。

字姬传,⼀字梦⾕,室名惜抱轩(在今桐城中学内),世称惜抱先⽣、姚惜抱,安徽桐城⼈。

乾隆⼆⼗⼋年(1763)中进⼠,任礼部主事、四库全书纂修官等,年才四⼗,辞官南归,先后主讲于扬州梅花、江南紫阳、南京钟⼭等地书院四⼗多年。

著有《惜抱轩全集》等,曾编选《古⽂辞类纂》。

【⼈物⽣平】姚鼐是显赫的吴兴姚⽒的后裔,其⼀世祖居⿇溪(今枞阳钱桥河南岸姚王集),五世祖姚旭明景泰年间迁居桐城城⾥。

⾄姚鼐像姚鼐,其家族居桐城县城已300余年。

姚鼐1731年⼗⼆⽉⼆⼗⽇(1732年1⽉17⽇)出⽣于桐城南门的⼀个官宦书⾹⼈家。

其祖先姚旭为明云南布政司右参政、姚之兰为江州府知府加按察副使衔,皆载⼊《明史循吏传》;⾼祖姚⽂然,康熙时任刑部尚书;曾祖姚⼠基,曾任湖北罗⽥知县,均贤良清廉,辞世皆享名宦祠祀。

伯⽗姚范,进⼠及第后为翰林院编修,著有《援鹑堂⽂集-诗集》,学贯经史,与桐城派祖师之⼀的刘⼤櫆情深意笃,使姚鼐得以跟其伯⽗受经学,跟刘⼤櫆学⽂。

其祖⽗姚孔瑛⼆⼗六岁时即去世,⽗淑终⽣为⼀介布⾐。

姚鼐出⽣时,家庭已衰落, 鼐幼嗜学,伯⽗姚范授以经⽂,⼜从刘⼤櫆学习古⽂,刘⼤櫆对姚鼐特别器重,称其“时甫冠带,已具垂天翼”,“后来居上待⼦⽿”。

乾隆⼗五年(1750),他⼆⼗岁考中举⼈后,经过五次礼部会试均名落孙⼭,直到乾隆⼆⼗⼋年(1763)三⼗岁第六次应礼部试,才中进⼠,授庶吉⼠。

3年以后,散馆改主事,分属兵部;旋⼜补礼部仪制司主事。

后历任⼭东、湖南乡试副考官,会试同考官和刑部⼴东司郎中等职。

乾隆三⼗⼋年(1773),清廷开四库全书馆,姚鼐被荐⼊馆充纂修官。

此职本应翰林⽅可充任,独鼐与休宁戴东源、兴化伍⼤椿、歙县程晋芳等8⼈破格当选。

《四库全书》成,鼐乞养归⾥,不⼊仕途,时年44岁。

⼤学⼠于敏中、梁国治先后动以⾼官厚禄,均被辞却。

“天下文章其在桐城呼!”这是清朝乾隆年间世人对桐城文章的赞誉。

桐城派,又称桐城文派、桐城古文派,因其主要代表人物方苞、刘大魁、姚鼐均系桐城人,故名。

桐城派是清代文坛上最大的散文流派其参与作家之众、播布地域之广、绵延时间之久,皆为中国文学史上所罕见。

桐城文派源远流长,可以上溯到明末清初。

桐城人方以智、钱澄之、戴名世,在古文理论和创作实践上,初步体现桐城文派的某些特征,可以认作桐城文派的前驱。

桐城派文论体系和古文运动的形成,始于方苞,经刘大魁、姚鼐而发展成为一个声势显赫的文学流派。

方、刘、姚被尊为“桐城派三祖”。

方苞,字灵皋,号望溪,出生于桐城一士大夫家庭。

早在青年时代,方苞就有“以八家之文,载程、朱之道“的志向。

32岁举江南乡试第一,39岁中进士,适逢母病未能参加殿试。

44岁因受乡先辈戴名世《南山集》文字狱案牵连而入狱,经大学士李光地等人营救,得以赦免出狱。

方苞继承明代散文家归有光的“唐宋派”古文传统,提出“义法”主张。

“义”是指文章中心思想即封建正统的基本观点;“法”是指表达中心思想或基本观点的形式技巧,包括结构、条理、修辞等。

他认为“义”与“法”之间为一经一纬,相辅相成,即内容与形式必须统一。

方苞还提倡文章语言必须“雅洁“,淘汰杂质,创造清真雅正、谨严朴质的文体。

他认为学习古文应以《左传》、《史记》为范本,而要学到《左传》、《史记》的精髓,又必须从唐宋散文八大家入手。

方苞虽推崇古文,但也反对一味“求古求职典”,反对形式上拟古的古文倾向。

这些主张均比较切实,便于人们掌握古文的正确写作方法,是对唐宋以来古文运动创作经验的总结,在文学批评史上具有积极意义。

方苞“义法”论的创立,为桐城文派的发展奠定了基础。

他的门下有刘大魁、沈彤、沈庭芳等一大批弟子,其中尤以刘大魁、最有建树,为桐城文派承前启后的中坚人物。

刘大木魁、字才甫,一字耕南,号海峰。

他读书勤奋,擅长文辞。

青年时代游学京城,拜在方苞门下。

方苞读其文章,赞叹不已,认为自己不如他:“如苞何足算也!邑子刘生,乃国士耳。

桐城派是清代散文的一个流派,因为这个流派的主要代表人物——方苞、刘大櫆、姚鼐都是安徽桐城人,所以后人名之曰桐城派。

剪裁精当,结构谨严,层次清晰,平易畅达,文辞雅洁,声调抑扬,杂以说理,辅以考证,就是桐城派古文的特色。

桐城派历时长久,作家众多,故各家文风也不尽相同,但作为一个流派,还是有其共同特点的。

这些特点可由桐城三祖——方、刘、姚的理论与创作中去探寻。

方苞首标“义法”,作为文章纲领。

其言曰:“春秋之制义法,自太史公发之,而后之深于文者亦具焉。

义即《易》之所谓‘言有物’也,法即《易》之所谓‘言有序’也。

义以为经而法纬之,然后为成体之文。

”(《又书货殖列传后》)可见义即文章的思想内容,法即指表现形式,义以为经而法纬之,即指内容与形式的统一。

但方氏所重者在法,具体地说,即要求文章取舍详略精当、结构布局合理以及语言文字的雅洁。

方苞以为《左传》深于义法,因其能识“详略之义”,他在《书〈汉书·霍光传〉后》中云:“《春秋》之义,常事不书”,“其详略虚实,措注各有义法。

”这种对于剪材详略的强调,意在力求文章的内容精练,材料具有代表性。

桐城文派概述桐城派是我国清代文坛上最大的散文流派,亦称桐城古文派,世通称桐城派。

它以其文统的源远流长,文论的博大精深,著述的丰厚清正,风靡全国,享誉海外,在中国古代文学史上占有显赫地位,是中华民族传统文化中的一座丰碑。

桐城派是我国清代文坛上最大的散文流派,亦称“桐城古文派”,世通称“桐城派”。

它以其文统的源远流长,文论的博大精深,著述的丰厚清正,风靡全国,享誉海外,在中国古代文学史上占有显赫地位,是中华民族传统文化中的一座丰碑。

戴名世、方苞、刘大櫆、姚鼐被尊为桐城派“四祖”,师事、私淑或膺服他们的作家,遍及全国19个省(市)计1211人,传世作品2000余种,主盟清代文坛200余年,其影响延及近代,对当代为文亦不无启迪借鉴之作用。

值得一提的是前“三祖”戴、方、刘,从未以“天下文章在桐城”自居,姚鼐更未明确言“派”。

正式打出“桐城派”旗号的,是道光、咸丰年间的曾国藩,他在《欧阳生文集序》中,称道方、刘、姚善为古文辞后,说:“姚先生治其术益精。

历城周永年书昌为之语曰:‘天下之文章,其在桐城乎?’由是学者多归向桐城,号桐城派。

”自此,以桐城地域命名的“桐城派”应运而生。

清代诗、词、文俱有其派。

以地域名派者,诗有秀水派,词有常州派,文派则莫盛于桐城派,故当时有“天下高文归一县”、“声名冠天下”之盛誉。

那么,时属僻壤的弹丸之地桐城,为什么会成为桐城派的发祥地,使桐城成“派”呢? 周中明教授的近作专著《桐城派研究》,令人信服地回答了这一问题。

桐城派于清初崛起,在全国文坛取得200余年盟主的正宗地位,绝非偶然。

这要从清王朝文化政策的特征和桐城派对它的适应性上。

要从桐城派在古文创作实践和文学理论的卓然贡献上,来认识其兴起和发展的内在必然性。

清王朝系满人以异族入主中原,在统治全国268年中,虽然给各族人民带来了极其深重的灾难,但也为祖国创造了空前大统一的政治局面,使清代成为封建文化大融合、大总结、大繁荣、大成熟的时期。

[桐城派代表人物]桐城派有哪些代表人物篇一: 桐城派有哪些代表人物清初顾炎武、黄宗羲、王夫之讲求经世致用,看不起明末反传统、倡性灵的公安派、竟陵派等浪漫文学。

方苞提倡“义法”说,主张作文为了宣传义理,而义理主要指孔孟、程朱的道统。

他的主张,正好和满清政府尊崇理学和道统的国策配合。

桐城派以“道统自任”,戴均衡《方望溪先生集外文补遗序》说:“平心论之,宇宙间无今汉学家,不过名物、象数、音韵、训诂未能剖析精微,而于诚、正、修、齐、治、平之道无损也;而确守程、朱如先生者,多一人则道看一方,遂以昌明于一代。

”梁启超说:“桐城派又好述欧阳修‘因文见道’之言,以孔、孟、韩、欧、程、朱以来之道统自任,而与当时所谓汉学者互相轻。

”戴名世戴名世,今桐城市人,字田有,因晚年在桐城南山买了田宅,以备退隐,人称南山先生。

戴名世6岁时随父到枞阳陈家洲读私塾,父客死塾馆后,戴名世接馆继续教书育人,以文为生。

初为诸生时,以文章锦绣而负盛名。

57岁时才考中进士,官至清廷翰林院编修。

康熙五十二年,因文字狱被杀。

戴名世的文学理念源于儒家的道统和君亲师的正统观,主要成就在于文学的独创,所作的文章皆以道、法、辞三者为要素,以致名满天下,他因此成为清代文坛上倍受人们重视的桐城派代表人物。

方苞苞,字凤九,因祖籍在浮山马溪,晚年自号望溪。

方苞世居南京,大比之年以桐城籍生员参加考试,因此对枞阳山水满怀眷念之情,从来不喜欢作诗的他在文集中仍留下《过枞阳》的诗篇。

康熙五十年冬,方苞因给戴名世《南山集》作序而株连下狱,康熙五十二年,被释放。

方苞最初提出的“义法”文论,即要求作文要言之有物、有序,也是对“空疏”文风的一种矫正和批判。

“义法”之说已成为桐城文派创作的指导思想和理论基础。

他所着的《左忠毅公逸事》和《狱中杂记》中的人与物,情与景记述精妙,生动感人,催人泪下。

他以实践开创了一代文风,其许多文章成为千古不朽的名篇佳作。

正如姚鼐所说:“望溪先生之古文,为我朝百余年文章之冠”。

姚莹、曾国藩等桐城派桐城派至姚鼐时最盛,天下翕然,其门人以梅曾亮(一七八六——一八五六)、管同(一七八0——一八三一)、方树东(一七七二——一八五一)、姚莹(一七八五——一八五三)为著名,曾国藩《欧阳生文集序》说:“四人者为高等弟子,各以所得传授徒友,往往不绝。

其中,管同早卒,故本节以姚莹及梅曾亮为代表,略窥曾国藩之前的桐城派文论。

梅曾亮梅曾亮,字伯言,江苏上元(今南京)人。

在姚门四大弟子中,梅曾亮是最短于考证和少谈义理而自认为“稍知者独文字耳”(《答吴子叙书》)。

在《赠汪写园序》中,就强调“宁自居于文人之畸而不欲以功名之庸庸者自处”,“决其一而专处之”。

应该说,在我国传统的诗文理论领域内,能这样肯定文学独立的人是不多的。

正因此,梅曾亮对我国古代一直占统治地位的文学从属于德行,德行可取代于文学的观点不以然,认为这是两门学问,“自古大贤不能兼”,以至对“有德者必有言,有言者不必有德”的圣人结论也明确地表示了异义。

在强调文学独立性的基础上,他指出了文学的特性在于“合乎古而乐乎心”(《复邹松友书》)。

所谓“乐乎心”,就是指文章能使人产生一种快乐愉悦的情趣。

所谓“合乎古”,其实质就是“能得其真”(《朱尚斋诗集序》)。

他在《杂说》、《黄香铁诗序》、《太乙舟山房文集序》、《吴笏庵诗集序》等文中反复强调了文学作品的价值就在于“得其真”;而“得其真”的关键在于“肖乎我”,有鲜明的个性特征。

其《太乙舟山房文集序》云:见其人而知其心,人之真者也;见其文而知其人,文之真者也。

人有缓急刚柔之性,而其文有阴阳动静之殊。

譬之查梨橘柚,味不同而各符其名,肖其物;犹裘葛冰炭也,极其所长,而皆见其短。

使一物而兼众味与众物之长,则名与味乖;而饰其短,则长不可以复见:皆失其真者也。

失其真,则人虽接膝而不相知:得其真,虽千百世上,其性情之刚柔缓急,见于言语行事者,可以坐而得之。

盖文之真伪,其轻重于人也,固如此。

梅曾亮把“真”归结为个性,“肖乎我”,这是很有见地的。