桐城派及其代表人物述评

- 格式:docx

- 大小:20.37 KB

- 文档页数:2

桐城三祖桐城三祖桐城三祖指的是清代桐城派的三位重要作家:方苞、刘大櫆和姚鼐。

他们在桐城派的创立和发展中起到了至关重要的作用,共同奠定了桐城派在中国文学史上的重要地位。

方苞:桐城派的创始人方苞(1668-1749),字凤九,号望溪,安徽桐城人,是清代著名的散文家和经学家。

方苞被视为桐城派的创始人,他倡导“古文义法”,主张文章要“雅洁”,并且要“言之有物,言之有序”。

他强调古文应具备内容和条理,崇尚唐宋古文家及归有光的古文风格。

方苞的代表作包括《狱中杂记》、《左忠毅公逸事》等,这些作品不仅展示了他的文学才华,也体现了他对当时社会现实的深刻洞察。

方苞的文学理论对桐城派的发展产生了深远影响。

他提出的“义法”说,即文章要有明确的思想内容(义)和合理的结构形式(法),这一理论为桐城派散文的创作提供了重要的指导原则。

方苞的散文风格严谨、简洁,注重逻辑性和条理性,对后来的桐城派作家产生了深远的影响。

方苞的影响不仅限于文学领域,他的思想也对当时的社会产生了影响。

他在文章中常常批判社会的不公和腐败,呼吁社会改革。

他的作品如《狱中杂记》通过对狱中生活的描写,揭示了当时司法制度的弊端,表达了对社会正义的追求。

这种社会关怀和批判精神也成为桐城派文学的重要特征之一。

刘大櫆:承先启后的中坚力量刘大櫆(1698-1780),字才甫,号海峰,安徽桐城人。

他是方苞的弟子,也是姚鼐的老师,被视为桐城派承先启后的中坚力量。

刘大櫆在方苞的基础上进一步发展了桐城派的理论和实践,使其影响力进一步扩大。

刘大櫆的散文风格豪放不羁,才华横溢。

他强调散文的艺术性,提出了“神气、音节、字句”相统一的理论。

这一理论不仅丰富了桐城派的文学理论,也为后来的散文创作提供了新的思路。

刘大櫆的代表作包括《论文偶记》、《海峰先生文集》等,这些作品展示了他在散文创作上的卓越才华和深厚功底。

刘大櫆不仅在文学创作上有着卓越的成就,他在教育领域也有着重要的贡献。

他在教学中注重培养学生的独立思考能力和创新精神,强调文学创作的个性化和多样性。

桐城名人与美食的故事

桐城是安徽省的一个历史文化名城,这里人才辈出,同时也有许多美食文化。

以下是一些桐城名人与美食的故事:

1. 方以智与桐城糕点

方以智是明末清初的思想家、科学家,也是桐城派的代表人物之一。

他非常喜欢吃桐城糕点,尤其是桐城糕点中的“墨子酥”。

据说,方以智曾经在桐城的糕点店中品尝墨子酥,并对其赞不绝口。

从此以后,墨子酥成为了他的最爱之一。

2. 张英与桐城小花茶

张英是清代的名臣,也是桐城派的创始人之一。

他非常喜欢喝桐城小花茶,认为这种茶清香扑鼻、滋味醇厚。

据说,张英每次回到桐城,都会带上一些桐城小花茶送给亲朋好友。

3. 姚鼐与桐城烤鸭

姚鼐是清代的文学家,也是桐城派的代表人物之一。

他非常喜欢吃桐城烤鸭,认为这种烤鸭皮脆肉嫩、味道鲜美。

据说,姚鼐曾经在桐城的烤鸭店中品尝烤鸭,并对其赞不绝口。

从此以后,桐城烤鸭成为了他的最爱之一。

这些故事不仅展示了桐城名人对美食的热爱,也反映了桐城美食

文化的丰富多彩。

这些美食不仅是桐城人民的骄傲,也是中国美食文化的重要组成部分。

清代桐城派清末,武有湖湘军,文有桐城派。

“桐城派”最大的散文流派,亦称“桐城古文派”,世通称“桐城派”。

戴名世、方苞、刘大櫆、姚鼐被尊为桐城派“四祖”。

桐城派的形成很早,目前公认是起源于明末归有光。

明代中叶以后,桐城学术兴起,“能振笔为古文者,代有传人”。

到明末清初,明末清初,方以智、钱澄之等人致力于古文振兴。

顺治康熙年间,随着一堆科举入仕的人兴起,如张英、张廷玉父子等,又通过科举、官场扩大了影响力。

真正的崛起时期,到了乾隆年间,代表人物有戴名世、方苞。

戴名世的《南山集》对清廷的影响很大,因为里面除了文学,还记录了太多明末清初的事情,虽说是事实,但有客观实际已经对清廷形象不利,过分对于清初隐匿不仕和抗清人事的一些歌颂,即使想表达爱国情愫,但实际已经触碰了统治者神经。

康熙五十年十月,左都御史赵申乔以“狂妄不谨”的罪名弹劾戴名世及其《南山集》,对整个桐城派崛起造成巨大打击。

方苞,是几位桐城派作家中最幸运的人。

康熙三十八年,他中江南乡试第一名。

康熙四十五年考中进士,因母亲生病而归家,未出仕。

康熙五十年也受到《南山集》案件的牵连,下了监狱。

不过,不久就被康熙帝特赦,不止特赦而且还抬入八旗汉军,入值南书房,充任武英殿修书总裁。

到雍正、乾隆时期,虽也有起起伏伏,但终归长寿、善终。

刘大櫆,相对方苞就相当不幸了,《南山集》虽然他没有下狱,但惹来了老乡、当朝大学士张廷玉的打击。

他早年有“明经致用”之志,但屡试不中,后改以“古法”,于雍正四年便文动京师。

到乾隆六年,由方苞荐举参加博学鸿词科考试,被张廷玉压制落选。

乾隆十五年,张廷玉为补偿特举其参试经学,又未被录取。

最后乾隆三十二年,彻底淡出科举。

姚鼐,几乎没有什么实权官僚经历。

他于乾隆十五年中江南乡试,乾隆二十八年中进士,授庶吉士,三年后散馆改主事,曾任山东、湖南副主考,会试同考官,终官一生都是这种考官、编纂闲职,他自己也看透了,早早就辞官回乡教书,授学,带出一批子弟,为桐城派兴盛奠定了好的基础。

桐城派的散文成就及其影响桐城派是中国文学史上的一支重要派别,以其独特的散文成就和深远的影响而闻名。

下面将从桐城派的起源、代表作品、风格特点以及对后世的影响等方面进行介绍。

桐城派是中国现代散文的重要流派之一,起源于20世纪初的安徽省桐城县。

桐城派的代表人物有冯至、杨绛、杨度等。

他们以其卓越的散文才华和独特的思想风格,对中国散文发展产生了深远的影响。

桐城派的散文作品以真实、细腻的写实风格著称,以平实的语言表达复杂的思想情感。

他们注重描写细节,通过细腻入微的观察,展现人物的内心世界和生活细节。

他们写作的主题常常涉及家庭、乡土、生活琐事等,通过对日常生活的描写,表达了对生活的热爱和对人性的思考。

桐城派的代表作品有冯至的《双儿记》、杨绛的《我们仨》等。

冯至的《双儿记》以其细腻的笔触和真实的情感描写,展现了一个普通家庭的生活点滴,引起了广泛的共鸣。

杨绛的《我们仨》则以幽默风趣的笔调,讲述了她与丈夫钱钟书和女儿的生活故事,深情而温暖。

桐城派的散文风格独树一帜,具有浓厚的地方色彩和人情味。

他们注重对细节的观察和描写,通过细致入微的文字,勾勒出生活的真实面貌。

他们的作品充满了对家乡的深情厚意,对人性的思索和对生活的热爱。

他们的语言简练明快,情感真挚而不浮华,给人以深深的感受和思考。

桐城派的散文成就对中国文学发展产生了深远的影响。

他们的作品打破了传统散文的束缚,提倡真实和人性的表达。

他们的写作风格和思想观点对后世的散文创作产生了积极的影响。

桐城派的散文作品不仅在中国文坛上产生了广泛的影响,也对世界文坛产生了一定的影响力。

桐城派以其独特的散文成就和深远的影响而在中国文学史上占据重要地位。

他们的作品以真实、细腻而著称,通过对生活的描写展现了人性的多样性和生活的真实面貌。

他们的作品不仅在中国文学史上留下了浓墨重彩的一笔,也为后世的散文创作提供了重要的启示和借鉴。

他们的影响力不仅限于中国,也对世界文学产生了一定的影响。

桐城派的散文成就不容忽视,它们为中国散文的发展做出了重要贡献。

朱光潜和桐城派朱光潜是中国文学史上一位重要的文学理论家、批评家和散文家,被誉为“桐城派”的代表人物之一。

桐城派指的是20世纪30年代初,一批来自安徽桐城的学者和文化人,在文学批评和创作上形成的一种风格和思潮。

这篇文章将会简单介绍朱光潜和桐城派,通过5个例子探讨他们的贡献和意义。

朱光潜朱光潜(1897-1963),字怀民,江苏江阴人,后移居上海。

他曾就读于清华大学、耶鲁大学,后任职于厦门大学、南京大学等。

朱光潜的文学理论体系丰富而完整,既有启蒙思想家的批判精神,又有现代理论家的思想深度,更具有传统文学美学的内涵和体系。

桐城派桐城派是指1920年代至1930年代间发源于安徽桐城的一批有志于文学的年轻诗人、小说家、散文家和文学评论家。

这些文学人“患有感性疾病,先天地痴迷诗、词、赋、曲、小说、散文、戏剧各种文学”。

他们倡导文学的自我表达和自我人格,对文学的发展和实践产生了重要的推动作用。

他们的代表人物有上海“鲁迅周围的作家”之一的屠岸英、沈从文、白石道人、朱光潜等。

其中朱光潜在文学批评和散文创作方面产生了重要的影响。

探讨朱光潜和桐城派的贡献和意义,下面将举5个例子来说明。

1. 景物描写:以物写人朱光潜在散文创作中精于描写景物,但不仅是描写,而是为了写人来描写景物。

比如他的散文《青奴》中,“远处山头的行云出慢离帚一样形状,让这不是生俄的海国不得不间间处处像生俄。

这就是江浦十里笋枝长之际”的语言,不仅能让人感受到江浦十里的自然风光,更是透过景物描写来表现青奴这个人物内心的挣扎和苦闷。

2. 现代性思考:文学与人类生存的联系桐城派提倡自我表达与人格塑造,这与当时的现代性思潮不谋而合,而在朱光潜的文学理论中也有现代性意义的思考。

他思考文学与人类生存的联系,提出文学的历史有着生命的过程,文学批评者应着眼于文学的生命现象,以探寻文学内在的发展规律。

这样思考的结论是文学的多元性、复杂性和生命力。

3. 文学批评的思考:理性与美学朱光潜的文学批评思想致力于将中国传统文学经验和现代文学理论结合起来,他在批评中经常用到理性和美学的思考方式,让批评本身更具有审美价值和人文关怀。

桐城派代表人及其作品桐城派代表人简介桐城派是我国清代文坛上最大的散文流派,亦称“桐城古文派”,世通称“桐城派”。

它以其文统的源远流长,文论的博大精深,著述的丰厚清正,风靡全国,享誉海外,在中国古代文学史上占有显赫地位,是中华民族传统文化中的一座丰碑。

正式打出“桐城派”旗号的,是道光、咸丰年间的曾国藩,他在《欧阳生文集序》中,称道方、刘、姚善为古文辞后,说:“姚先生治其术益精。

历城周永年书昌为之语曰:‘天下之文章,其在桐城乎?’由是学者多归向桐城,号桐城派。

”自此,以桐城地域命名的“桐城派”应运而生。

1、曾国藩(1811年11月26日-1872年3月12日),汉族,初名子城,字伯涵,号涤生,宗圣曾子七十世孙。

中国近代政治家、战略家、理学家、文学家,湘军的创立者和统帅。

与胡林翼并称“曾胡”,与李鸿章、左宗棠、张之洞并称“晚清中兴四大名臣”。

官至两江总督、直隶总督、武英殿大学士,封一等毅勇侯,谥号“文正”,后世称“曾文正”。

曾国藩出生地主家庭,自幼勤奋好学,6岁入塾读书。

8岁能读四书、诵五经,14岁能读《周礼》《史记》文选。

道光十八年(1838年)中进士,入翰林院,为军机大臣穆彰阿门生。

累迁内阁学士,礼部侍郎,署兵、工、刑、吏部侍郎。

与大学士倭仁、徽宁道何桂珍等为密友,以“实学”相砥砺。

太平天国运动时,曾国藩组建湘军,力挽狂澜,经过多年鏖战后攻灭太平天国。

曾国藩一生奉行为政以耐烦为第一要义,主张凡事要勤俭廉劳,不可为官自傲。

他修身律己,以德求官,礼治为先,以忠谋政,在官场上获得了巨大的成功。

曾国藩的崛起,对清王朝的政治、军事、文化、经济等方面都产生了深远的影响。

在曾国藩的倡议下,建造了中国第一艘轮船,建立了第一所兵工学堂,印刷翻译了第一批西方书籍,安排了第一批赴美留学生。

可以说曾国藩是中国近代化建设的开拓者。

1)曾国藩诫子书2)桂湖五首·遂刘华阳国3)桂湖五首·矮桂枝钩袖4)忆弟二首·忽忆他时襄水上5)送吴荣楷之官浙江三首·读书三十年6)次韵何廉昉太守感怀述事十六首·域中哀怨广场开7)贺新郎··题钱楞仙同年玉堂归娶图二首·艳福如斯也!记年华8)桂湖五首·十里荷花海9)寄郭筠仙浙江四首·碣石造这起阵云10)次韵何廉昉太守感怀述事十六首·山县寒儒守一经2、姚鼐(nài)(1731~1815),字姬传,一字梦谷,室名惜抱轩(在今桐城中学内),世称惜抱先生、姚惜抱,安徽桐城人。

桐城派及其代表人物简介桐城派简介:桐城派是我国清代文坛上最大的散文流派,亦称“桐城古文派”,世通称“桐城派”。

它以其文统的源远流长,文论的博大精深,著述的`丰厚清正,风靡全国,享誉海外,在中国古代文学史上占有显赫地位,是中华民族传统文化中的一座丰碑。

桐城派以其代表人物方苞、刘大櫆、姚鼐均是安徽桐城人而得名。

他们提倡古文,强调学习《左传》、《史记》等先秦两汉散文和唐宋八大家散文,讲究所谓“义法”,即注重作品的思想内容和写作技巧。

他们还主张“义理、考据、辞章”,三者并重。

在语言上追求“雅洁”,并以阳刚阴柔辨析文章风格。

桐城派所写的主要是应用文学,尤以碑志、传状为最多,此外还有一些议论文以及记事小品和描写山水景物的文章,成就以后者为高。

他们的文章大都文理清顺,简洁明了,语言通畅。

有些作品还具有一定的战斗性。

当然,也有一些作品内容比较贫薄,生动性不够。

桐城派文风是由程朱的理学思想、韩欧的文章法度和八股时文的巨大影响三种因素相互交融而形成的。

桐城派其他成员还有鲁絜非、吴嘉宾、欧阳兆熊、梅曾亮、管同、姚莹、方东树、曾国藩、吴汝纶、黎庶昌、林纾等。

主要代表人物:“桐城四祖”:1、方苞方苞(1668~1749)字风九,一字灵皋,号望溪,桐城派创始人。

32岁参加江南乡试中举,清康熙四十五年(1706)中进士第四,因母病,未参加殿试。

五十年,因《南山集》案牵连入狱两年,后经李光地营救免死,编入汉军旗籍管制,以白衣平民入南书房,后移养蒙斋,编校《御制乐律》、《算法》诸书。

六十一年,充武英殿修书总裁。

雍正元年(1723)赦还原藉。

九年,授左右允,次年迁待讲学士,十一年,迁内阁学士、礼部待郎,充《一统志》总裁。

乾隆元年(1736)充《三礼义疏》副总裁,七年,因病辞归,赐翰林院待讲衔。

治经以宋儒为宗,尤致力于《春秋》、《三礼》。

论文提倡“义法”,认为义即易之所谓言有物也,法即易之所谓言有序也。

义以为经,而法以纬之,然后为成体之文。

1.桐城派:是清中叶最重要的散文流派,因其代表人物方苞、刘大櫆、姚鼐都是安徽桐城人,所以被称为“桐城派”。

其散文理论的基本特征是:以程朱理学国思想基础,以为清王朝政权服务为目的,以先秦两汉和唐宋八大家的古文为楷模,在文章体制和作法上有细致规则的系统散文理论。

方苞是桐城派的创始人,其散文理论的核心是“义法”二字;姚鼐使桐城派理论更加完整和系统化,提出了义理、考证、文章三者兼备的理论,并在自己周围形成了一个庞大的作家队伍。

2.性灵派:清代乾嘉时期以大诗人袁枚、赵翼、张问陶为代表的诗词流派,称为性灵诗派。

袁枚以诗歌理论著称,赵翼以史学著述见长,张问陶以诗歌创作名世,他们三人共同支撑起乾嘉时期队伍庞大的性灵派,为使诗歌创作回归表现真情、个性的健康轨道,扫除模拟复古的风气,发扬开辟新径的创造精神,作出了卓越贡献,性灵派的主要成就在诗歌。

3.肌理说:翁方纲既不满于王士祯“神韵说”之空泛,又不满于沈德潜“格调说”的食古不化,提出“肌理说”对二者加以匡正。

所谓“肌理说”包括以儒家经典为基础的“义理”和结构辞章方面的“文理”,实际上是要求以学问为根底,以考据来充实诗歌内容,达到义理与文理的统一。

这是宋诗以学问为诗的再版,是以学术代替诗歌创作的一条歧路。

4.梅村体:指明清之际著名诗人吴伟业(号梅村)的七言歌行体叙事诗。

以明清易代之际的史实为题材,反映社会变故,感慨朝代兴亡,具“诗史”风格。

艺术上,在学习白居易长篇歌行的基础上,自成特点:结构跌宕,多用典,讲声律,辞藻缤纷,色彩鲜艳。

《圆圆曲》是“梅村体”代表作,把古代叙事诗推到新的高峰。

5.清初古文三大家:侯方域、魏禧和汪琬。

魏以观点卓越、析理透辟见长,汪则写人状物笔墨生动,侯方域的影响最大,继承韩、欧传统,融入小说笔法,流畅恣肆,委曲详尽,推为第一。

“三家”是桐城派的嚆矢。

●关汉卿《窦娥冤》【滚绣球】【有日月朝暮悬,有鬼神掌着生死权。

天地也,只合把清浊分辨,可怎生糊突了盗跖、颜渊?为善的受贫穷更命短,造恶的享富贵又寿延。

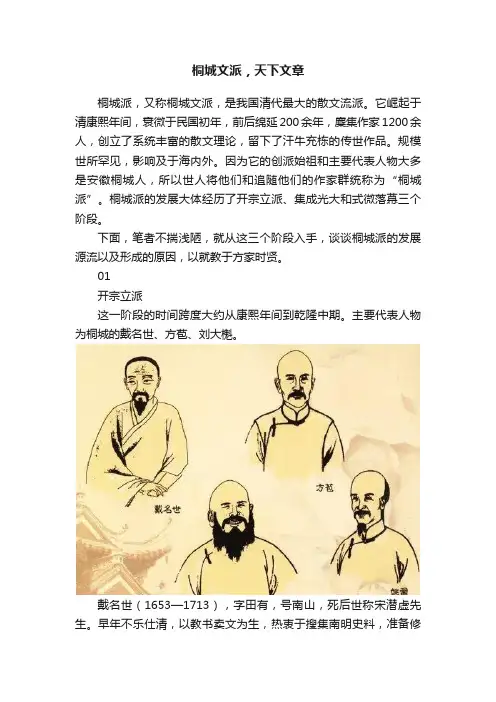

桐城文派,天下文章桐城派,又称桐城文派,是我国清代最大的散文流派。

它崛起于清康熙年间,衰微于民国初年,前后绵延200余年,麋集作家1200余人,创立了系统丰富的散文理论,留下了汗牛充栋的传世作品。

规模世所罕见,影响及于海内外。

因为它的创派始祖和主要代表人物大多是安徽桐城人,所以世人将他们和追随他们的作家群统称为“桐城派”。

桐城派的发展大体经历了开宗立派、集成光大和式微落幕三个阶段。

下面,笔者不揣浅陋,就从这三个阶段入手,谈谈桐城派的发展源流以及形成的原因,以就教于方家时贤。

01开宗立派这一阶段的时间跨度大约从康熙年间到乾隆中期。

主要代表人物为桐城的戴名世、方苞、刘大櫆。

戴名世(1653—1713),字田有,号南山,死后世称宋潜虚先生。

早年不乐仕清,以教书卖文为生,热衷于搜集南明史料,准备修编明史。

晚年眼见清人统治日益巩固,社会逐渐安定,抵触情绪渐消,参与科举考试,中康熙四十八年(1709)进士第二名(俗称榜眼),官翰林院编修。

两年后,《南山集》案发,左都御史赵申乔参其“恃才放荡”“语多狂悖”,刑部上奏时上升到“悖乱”,最后定案竟成了“大逆”,层层加码。

两年后被斩,牵连300余人。

《南山集》是戴名世的散文集。

50岁时,门人尤云鹗为其编辑刊行,本是学生给老师贺寿,没想到却将老师送上了断头台。

戴名世论文主张“言有物”“修辞立其诚”,提倡道、法、辞并重,精、气、神合一,首开了桐城派的先河。

方苞(1668—1749),字凤九,号灵皋,晚号望溪。

寄籍江宁。

少有文名,20岁中秀才,次年到京师,大学士李光地见其文认为是“韩欧复出”,39岁应礼部试,中进士第四名,但因母病急归,放弃了殿试。

方苞与戴名世是表弟兄,他们的关系亦师亦友亦亲戚。

方苞曾为《南山集》作序,44岁时《南山集》案发,被牵连下狱。

因《南山集》中提到桐城方孝标的《滇黔纪闻》,方苞又为《南山集》作序,康熙十分恼怒,见折下令:“案内方姓人俱是恶乱之辈,方光琛投顺吴三桂,曾为伪相,方孝标亦曾为吴三桂大吏,伊等族人不可留本处也。

天下文章其出于桐城乎,清代文学流派——桐城派桐城派是清代的一个文学流派,清朝200余年的历史中有很多文人都出身于桐城派。

当时有一种说法,天下文章,其出于桐城。

桐城派的创始人是方苞,派中主要文人有刘大櫆和姚鼐,他们三人并称为“桐城三祖”。

桐城派的命定来自于方苞等三人都是安徽桐城人,古人喜欢用地名命名派别名称,这样的命名方法通俗易懂。

桐城派在文学上的成就主要体现在散文方面,古人习惯把散文称为文章。

唐宋八家之后,散文创作就乏善可陈了。

而后出现的台阁体文章更把散文创作逼进了死胡同。

到了明朝末期,甚至有人大声疾呼“秦汉以后无文章”。

在这样情况下,文坛出现了“秦汉派”和“唐宋派”。

秦汉派倡导尊古,在形式上模仿秦汉时期的文章,代表人物有李梦阳。

唐宋派尊崇唐宋八家,追求朴素真挚的文风,代表人物是归有光。

归有光去世之后,文坛领袖王世贞对他赞誉极高,说他是继韩愈、欧阳修之后的文坛宗师,由此归有光的唐宋派文风席卷整个文坛。

到了清代康熙年间,四海平定,皇帝一方面要震慑四方巩固政权,另一方面要收服人心让民心所向。

恩威并施的手段,正好说明雷霆雨露皆是皇恩。

从康熙年间开始,为了表明皇权统治不容诋毁,有了文字狱,专门打压杀戮有不满情绪的文人。

桐城派的始祖方苞也曾深陷文字狱,他运气比较好,侥幸脱身得以活命。

方苞出身于书香门第,他青年时参加科举考试。

当时有一位叫戴名世的文人写了一本书叫《南山集》,书中纪年出现了问题,清兵已经入关定都北京、立朝称帝,戴名世还沿用明代编年。

方苞给《南山集》写过序,因此受到了牵连。

方苞运气很好,当时平定三藩的大功臣李光地给他求情。

康熙看了方苞的文章觉得他是个不可多得的人才,就召入朝中为他所用。

方苞历经生死,从阶下囚变成了康熙宠臣,彻底地臣服于帝王麾下。

桐城派倡导言之有物和言之有序,有物是指文章要内容扎实,有序是指文章要讲究表现形式。

后人将桐城派的文学理论概括为“有物有序”,这样的作文方法一直影响到现代。

清.桐城派代表⼈物简介之--姚鼐姚鼐(nài)(1731~1815)清代著名散⽂家,与⽅苞、刘⼤櫆并称为“桐城三祖”。

字姬传,⼀字梦⾕,室名惜抱轩(在今桐城中学内),世称惜抱先⽣、姚惜抱,安徽桐城⼈。

乾隆⼆⼗⼋年(1763)中进⼠,任礼部主事、四库全书纂修官等,年才四⼗,辞官南归,先后主讲于扬州梅花、江南紫阳、南京钟⼭等地书院四⼗多年。

著有《惜抱轩全集》等,曾编选《古⽂辞类纂》。

【⼈物⽣平】姚鼐是显赫的吴兴姚⽒的后裔,其⼀世祖居⿇溪(今枞阳钱桥河南岸姚王集),五世祖姚旭明景泰年间迁居桐城城⾥。

⾄姚鼐像姚鼐,其家族居桐城县城已300余年。

姚鼐1731年⼗⼆⽉⼆⼗⽇(1732年1⽉17⽇)出⽣于桐城南门的⼀个官宦书⾹⼈家。

其祖先姚旭为明云南布政司右参政、姚之兰为江州府知府加按察副使衔,皆载⼊《明史循吏传》;⾼祖姚⽂然,康熙时任刑部尚书;曾祖姚⼠基,曾任湖北罗⽥知县,均贤良清廉,辞世皆享名宦祠祀。

伯⽗姚范,进⼠及第后为翰林院编修,著有《援鹑堂⽂集-诗集》,学贯经史,与桐城派祖师之⼀的刘⼤櫆情深意笃,使姚鼐得以跟其伯⽗受经学,跟刘⼤櫆学⽂。

其祖⽗姚孔瑛⼆⼗六岁时即去世,⽗淑终⽣为⼀介布⾐。

姚鼐出⽣时,家庭已衰落, 鼐幼嗜学,伯⽗姚范授以经⽂,⼜从刘⼤櫆学习古⽂,刘⼤櫆对姚鼐特别器重,称其“时甫冠带,已具垂天翼”,“后来居上待⼦⽿”。

乾隆⼗五年(1750),他⼆⼗岁考中举⼈后,经过五次礼部会试均名落孙⼭,直到乾隆⼆⼗⼋年(1763)三⼗岁第六次应礼部试,才中进⼠,授庶吉⼠。

3年以后,散馆改主事,分属兵部;旋⼜补礼部仪制司主事。

后历任⼭东、湖南乡试副考官,会试同考官和刑部⼴东司郎中等职。

乾隆三⼗⼋年(1773),清廷开四库全书馆,姚鼐被荐⼊馆充纂修官。

此职本应翰林⽅可充任,独鼐与休宁戴东源、兴化伍⼤椿、歙县程晋芳等8⼈破格当选。

《四库全书》成,鼐乞养归⾥,不⼊仕途,时年44岁。

⼤学⼠于敏中、梁国治先后动以⾼官厚禄,均被辞却。

桐城派代表人物及思想一、代表人物方苞、刘大櫆、姚鼐。

二、桐城派理论核心桐城派的理论主要是讲文章的写作,古文理论上承以韩柳为代表的唐宋八大家,理论核心是提倡文章写作上的义理、词章、考据的统一。

三、方苞及其思想1.方苞:桐城派的始祖方苞,字灵皋,号望溪,著有《方望溪文集》。

2.文章学理论的核心:强调“真古雅少的“义法”。

(1)“义”,包括了文章的叙事内容和作者的议论评价,而所谓“法”,则是文章的写作方法和技巧,指组织严密、条理清楚等而言。

(2)他的“义法”论不只是就古文说的,也包括时文,即八股文,其“义法”有具体的标准,即“清真古雅”。

四、刘大櫆及其思想1.刘大櫆字才甫,号海峰,著有《论文偶记》,他是在方苞和姚鼐之间承前启后的重要人物。

2.文章思想(1)刘大櫆在其《论文偶记》中,首先提出文章写作艺术技巧的重要性,他认为文章的内容固然是最重要的,内容和形式的关系也要有主有次,但是文章形式有其相対独立性,不重视这一点,文章也是写不好的。

(2)刘大櫆认为衡量文章美不美的标准是能否达到神、气的自然流露。

神是指文章中自然天成、不落痕迹,又能充分展示作者精神面貌特征的化工境界,气是指文章中具体体现这种化工境界、并带有作者个性气质的行文气势。

五、姚鼐及其思想1.姚鼐字姬传,又字梦谷,著有《惜抱轩文集》十六卷,《惜抱轩诗集》十卷,《惜抱尺》等,并选有《古文辞类纂》四十八卷。

(1)姚鼐在方苞“义法”论的基础上,明确提出了桐城派文论的纲领:义理、考证、文章的统一;(2)姚鼐在归纳文章写作方法时所提出的八个大字:神、理、气、味、格、律、声、色,是偏向于文学作品的创作方法与艺术技巧的:①神,是与刘大櫆所说含义一样的,指文章中的神化境界;②理,此非指义理之理,乃是指文理通顺之理,即文章中自然文理;③气,也与刘大櫆一样,指行文的气势;④味,是指文章的韵味,即含蓄的言外之意;⑤格,是指文章的格调,格调有高下之分;⑥律,是指文章的律法、法度,其中也包括声律的内容;⑦声,是指文章的音乐美,包括抑扬、轻重、节奏感等;⑧色,是指文章的色彩,即辞藻的华美等。

清.桐城派代表人物图鉴“桐城派”文豪有哪些?曾国藩上榜2015-04-17 腾讯儒学桐城派是我国清代文坛上最大的散文流派,亦称“桐城古文派”,世通称“桐城派”。

桐城派以其文统的源远流长、文论的博大精深、著述的丰厚清正而闻名,在中国古代文学史上占有显赫地位。

(来自:腾讯儒学)“桐城派”在做学问上的发展一脉相承。

张泽国说,一祖方苞首创源于《易经》的“义法”说,强调“言有物”“言有序”,注重散文“内容与形式的统一”;二祖刘大魁提出“神气”“音节”“字句”说,补充拓展了“义法”说;三祖姚鼐提出“义理、考据、辞章”三者兼长相济说与“阳刚”“阴柔”并济的行文风格。

至此“桐城派”散文理论臻于完备。

张泽国介绍,“桐城派”的文章特点是“文从字顺、精严简洁”。

后来晚清以曾国藩、姚莹、薛福成、吴汝纶为代表的后辈,又提出文章要“经世致用”“立诚求真”等观点,大大丰富了“桐城派”散文艺术理论。

“桐城派”弘文重教的精神,对后世产生了深远的影响。

临近文庙的桐城中学,至今高悬着晚清“桐城派”宗师吴汝纶撰写的一副对联,上联:后十百年人才奋兴胚胎于此;下联:合东西国学问精粹陶冶而成,横匾的“勉成国器”也从此成为桐中校训。

据《桐城县志》记载:吴汝纶于1902年回乡创办桐城学堂,寄希望于桑梓教育。

百年兴衰,弦歌不辍。

该校正如当年吴汝纶所期望,培养出一批国器人才。

如美学大师朱光潜、两院院士陆大道、文学家舒芜等。

(补充文庙记载)此为桐城派主要作家师承膺服关系图。

戴名世、方苞、刘大櫆、姚鼐被尊为桐城派“四祖”。

(来自:腾讯儒学)戴名世是桐城派奠基人。

在散文方面,他提出“精”、“气”、“神”三主张,认为作文应“率其自然”,“修辞立其诚”,不仅要有变化,还应有“独知”。

后人多推他为桐城派开山祖之一。

(来自:腾讯儒学)方苞(1668~1749),字风九,一字灵皋,号望溪,桐城派创始人。

治经以宋儒为宗,尤致力于《春秋》、《三礼》。

论文提倡“义法”,认为义即易之所谓言有物也,法即易之所谓言有序也。

桐城文派的名词解释桐城文派是指中国文学史上一个独特的学派或文化圈,以桐城(今安徽省桐城市)为中心,形成于明末清初。

桐城文派的代表人物有徐渭、黄宗羲、郑板桥等。

他们都是明末清初时期的杰出文人,对中国文化史和艺术史产生了深远影响。

桐城文派是明末清初文化界的重要群体之一,主要成员都出生或生活在桐城地区,因此得名“桐城文派”。

这个学派不仅涵盖了文学、绘画、书法等艺术领域,还涉及历史学、经学、地理学等多个学科。

桐城文派追求的是中国传统文化的复兴和传承,他们对古代文化进行深刻研究,主张以经世致用为原则,提倡实事求是、务实办事。

徐渭是桐城文派的重要代表人物之一。

他是一位博学多才的文学家,其文风严谨,才华横溢。

徐渭的代表作品有《南屏贴》、《胡笳十八拍》等,其中《南屏贴》被誉为他最具代表性的作品之一。

这部作品以自然景物为素材,表达了作者对大自然的热爱和对人生的思考。

徐渭不仅在文学上有杰出表现,他还在书法、绘画等艺术方面也有卓越成就,被誉为“文、诗、书、画皆能”。

黄宗羲是另一位桐城文派的重要代表人物。

他是一位著名的历史学家和经学家,是中国历史学的奠基人之一。

黄宗羲的代表作有《明儒学案》、《字汇》等。

他的学术观点主张宽松包容,主张以实证为基础,反对空洞的文化偏见和主观臆断。

黄宗羲的贡献不仅在学术领域,他还提出了一系列的政治改革方案,主张实行君主立宪制,为中国近代政治思想的发展做出了重要贡献。

郑板桥是桐城文派中备受称赞的艺术家,他擅长绘画、书法和篆刻等艺术形式。

郑板桥的画作以山水、花鸟为主题,笔法激情豪放,意境深远。

他的书法作品则展示了独特的个人风格,力求形神兼备。

郑板桥在篆刻方面也有很高造诣,他的篆刻作品流传至今,备受赞誉。

郑板桥不仅在艺术方面有出色表现,他还在地理学和地方志方面做出了重要贡献,为后人提供了宝贵的历史资料。

桐城文派的形成和发展离不开当时社会和文化环境的影响。

明末清初,国家局势动荡不安,社会秩序紊乱,传统文化受到冲击。

论桐城派前期作家对古代散文理论的整合与超越近代中国文学史上,有一支以安徽桐城为中心的文学流派,即桐城派。

该派自南宋时期便有雏形,成为明清时期中国文坛一支重要的文学流派。

桐城派具有鲜明的地方特色,代表人物有李渔、唐文治、唐彦谦等。

他们对古代散文理论进行了整合与超越,形成了自己独特的文学风格。

桐城派的前期作家对古代散文理论的整合体现在对古文的传承和创新上。

他们对经典散文进行了集大成,吸收了柳宗元、苏轼等人的散文成就,形成了一种独特的文风。

他们在古文的基础上融入了自己的情感、思想和艺术追求,打破了古文散文的僵化模式,使其成为活泼生动、富有个性的文学形式。

在《桐城文集》中,李渔对古代散文进行了深入的研究和总结,提出了自己对古代散文的理解和见解,成为了桐城派整合古代散文理论的重要标志。

桐城派的前期作家对古代散文理论的整合还表现在他们对文学艺术追求的延伸上。

桐城派的前期作家在继承古代散文的精华的基础上,注重情感的真挚和对生活的真实表现。

他们追求真、善、美,将修身、齐家、治国、平天下的思想融入到文学中,以文学表达自己对社会、对人生的认识和体验。

在他们的作品中,既有对人性的关怀和对人生的思考,也有对社会现实的关注和对历史人文的抒发。

这些都是桐城派前期作家对古代散文理论进行整合和超越的表现。

除了对古代散文理论的整合,桐城派的前期作家还在文学创作中进行了超越。

他们在继承古代散文的基础上,不断追求创新,形成了自己鲜明的文学风格。

李渔在《闲情偶寄》中提出了“文章博学多才,达理明心,引人入胜,移情泪下,是故谓之佳作”的评述标准,这种标准在当时对后世的文学创作产生了重要的影响。

唐文治则更加注重对于艺术的追求,在他的作品中,注重语言的优美与节奏的和谐,赋予了古代散文新的生命力。

桐城派前期作家的超越,在一定程度上拉开了古代散文的艺术高度,为中国散文的发展开辟了新的道路。

桐城派的散文成就及其影响桐城派是中国文学史上的重要文学流派之一,它的散文成就及其影响广泛而深远。

本文将从桐城派的散文特点、代表作品以及对中国散文发展的影响等方面进行探讨。

桐城派的散文以自然写景为主要特点。

桐城派的作家擅长运用细腻的笔触,描绘大自然的景色和气氛。

他们通过对山水、田园、宫观等场景的描写,展现出中国传统文化中的“山水田园之乐”,表达对自然的热爱与崇敬之情。

同时,桐城派的散文也注重对细节的观察和描绘,使作品更加生动真实,给读者带来强烈的感官享受。

桐城派的散文注重情感的表达与思想的抒发。

他们通过对个人情感和思考的描写,展现出自己对人生、社会和人性的思考。

桐城派的作家常常以真挚的内心感受为基础,用细腻的语言和优美的句子表达出对人生的感慨和对社会问题的思考。

他们对人类的关切和对人类命运的思索,使得桐城派的散文充满了温情和哲理,更加贴近读者的内心世界。

桐城派的散文代表作品众多,其中最具代表性的莫过于《桐城的夏天》。

这是桐城派作家陶渊明的代表作之一,也是中国文学史上的经典之作。

《桐城的夏天》以夏天的自然景色为背景,通过对田园生活和自然环境的描绘,表达了作者对自然的热爱和对人生的思考。

作品以优美的句子和细腻的描写,展现出桐城派散文的独特魅力,也深深地打动了读者的心弦。

桐城派的散文对中国散文的发展产生了深远的影响。

首先,桐城派的散文开创了一种以自然景色和人情味为主题的写作风格,为后来的散文创作提供了宝贵的借鉴和启示。

其次,桐城派的散文注重对社会问题和人性的思考,为中国散文探索更深层次的主题提供了思路和范例。

再次,桐城派的散文在语言表达和艺术形式上进行了创新和尝试,使得中国散文更加丰富多样,开辟了新的写作领域。

最后,桐城派的散文通过对自然和人性的描绘,传递了积极向上的价值观和人生态度,对读者产生了积极的影响。

桐城派的散文以其独特的特点和深远的影响,在中国文学史上占据着重要的地位。

其自然写景和情感抒发的特点,使得桐城派的散文充满了温情和哲理,深深地触动着读者的心灵。

安徽是古文化大省,在中华传统文化中占有重要的地位。

学术界有人以区域划分,把安徽省分为三个文化圈,即淮河文化、黄山文化和桐城文化。

从文化内涵上说,淮河文化和黄山文化内容繁富,门类诸多,淮河文化有以老子为代表的先秦哲学,以三曹(曹操、曹丕、曹植)为代表的建安文学,以华佗为代表的中华医药文化,以刘伶为代表的魏晋酒文化,还有淮北梆子戏、凤阳花鼓等;黄山文化有以戴震为代表的朴学(皖学),有黄宾虹为代表的新安画派,有底蕴深厚的徽商文化,还有徽派建筑、雕刻、园林艺术、徽剧等,更有人文与自然景观相结合的山水文化。

我们把这两个文化圈称为泛文化。

桐城文化与之相比,内容比较单一,主要表现为文学艺术,其代表者为桐城派。

桐城派是统称,它包含有桐城文派、桐城学派、桐城诗派和桐城书画派,还有丰厚的桐城民间文学。

我们把桐城文化称之为精致文化或精品文化。

今天我就桐城文派谈一点个人浅见。

一.

与桐城学派、诗派相比,从时间上来说,桐城文派兴起稍晚,但声誉最高,影响最大。

桐城文派起于清康熙,衰微于清末民初,延续二百三十余年。

其流行地域之广,几乎包括了当时中国经济文化比较发达的大部分地区,北至京畿,南达岭外,东抵江左,西至云贵,都有桐城派作家的身影,其作家人数多达1200余人,著述二千余种,随着中华文化的传播,桐城文派在海外也有很高的声誉,因此,不论从绵延的久远,还是从影响的深广来看,在中国文学史上,没有一个文学流派能与之比肩的。

曾国藩誉桐城派为清代文坛盟主不无道理。

桐城文派对中国古典散文作了一个很好的总结。

它的成就和贡献是多方面的,我想从桐城派文论思想和创作实践两方面来谈。

首先,桐城派作家在总结前人创作经验的基础上,根据自己的创作实践,创立了一套系统的、完整的散文创作理论。

著名学者郭绍虞先生在《中国文学批评史》中说:“清代文论以古文家为中坚,而古文家之文论又以…桐城派‟为中坚。

有清一代的古文,前前后后殆无不与桐城派发生关系。

在桐城派未立以前的古文家,大都可视为…桐城派‟的前驱;在…桐城派‟方立或既立的时候,一般不入宗派或别立宗派的古文家,又都是桐城派之羽翼与支流。

由清代的文学史言,由清代的文学批评言,都不能不以桐城派为中心。

”指出桐城派古文论的强大影响力,它确实成为桐城派赖以产生、发展、壮大的支柱,使众多作家在不同时期纷纷归附桐城派而形成一个阵容强大的作家集团,出现“家家桐城”、“人人方姚”的局面。

桐城派文论最大的特点是“与时俱进”,“因时而变”,不断地创新求变,充实提高,使文论体系的严密性、系统性、完整性和科学性达到前人未曾达到的高度,扭转了古典散文的道本艺末的文学观点,实现了散文艺术的审美艺术价值。

桐城派的文论发端于不在桐城派三祖之列的戴名世,但他的文论主张对方苞乃至后人启迪很大。

他主张为文要“率其自然,行其所无事”,把“率其自然”当作文章的最高境界,强调“修辞立其诚”,作文要道、法、辞三者完美合一,对文章审美要素,提出了“精、气、神并重”的要求。

方苞则明确提出以“义法”为中心的散文理论,为桐城派的文论奠定了基础。

“义法”说也因此成为整个桐城派文论的发端和纲领。

“义”指文章的思想内容。

“法”指艺术形式,强调“言有物”、“言有序”,要求内容与形式和谐统一。

值得一提的,方苞虽然把文章思想内容放在首

位,强调为文要先为人,但最为专注的还是“言有序”,提出为文“所贵澄清无滓,澄清之极,自然而发其精光”,要求古文用辞力求典雅、古朴、简约,即桐城派所矢志追求的“雅洁”。

刘大kui(从木魁)对方苞的“义法”说有所突破,在强调“义理、书卷、经济”同时,十分重视神气、音节,他说:“积字成句,积句成章,积章成篇,合而读之,音节见矣,歌而咏之,神气出矣。

”先立神气以为文法的最高妙处,然后求神气于音节,再求音节于字句,给人们指出了为文之法和学文之径。

他还认为文章贵在品藻,将“品藻”作为由“神气”、“字句”等表现出来的文章风格。

他特别指出“文贵奇”、“文贵大”、“文贵简”、“文贵疏”、“文贵瘦”、“文贵华”、“文贵参差”、“文贵去陈言”等审美要求。

这种对文章风格的重视与辨析,表明刘大?已突破了方苞单纯以“义法”论文而仅提倡“雅洁”文风的倾向,摆脱了以文学为经学和道学附庸的束缚,肯定了文章自身的审美艺术取向,是对桐城派文论的一大发展。

姚鼐的文论思想具有集大成的特色。

他不仅继承了戴、方、刘的文论思想,更从自己所处时代的新学风气中汲取了完善散文创作的合理因素,进行了全面地总结。

他坚持“义法”说的基本观点,但指出方苞“只以义法论文,则得其一端而已”,提出“义理、考据、文章”三者“相济”的治学为文主张。

他在汉学盛行之时,独排众议,不废考据,力主汉宋兼容,克服宋学空疏,足见其包容之心,尤为难得。

他继承刘大kui(从木魁)“神气”说,进而提出“神理气味,格律声色”的八字主张,就古典散文的艺术特征来说,“神理气味”为“文之精”,是抽象的内在东西;“格律声色”为“文之粗”,是具体的表象的东西。

姚鼐的“理、格、律”亦即方苞的“义”和“法”,姚鼐的“神、气、声”亦即刘大kui(从木魁)的“神气”、“音节”、“字句”,而“味”和“色”是姚鼐的新发展,它是指文章的风味、韵味、兴味和文章的辞藻、文采,增强文章的品位和艺术魅力。

姚鼐在文论上另一大贡献是他的“阳刚”、“阴柔”风格说。

他在《复鲁絜非书》中,将千姿百态的文风归结为“阳刚”、“阴柔”二端,指出了文章的风格与作者个性之间的关系,同时又强调了“阳刚”、“阴柔”的相辅相成,虽各有“偏胜”,但不可“一有一绝无”,也就是说,阳刚与阴柔作为两种不同的美学风格,刚中有柔,柔中有刚。

刚柔相济,才算完美。

姚鼐的文章风格论不仅在当时文坛别树一帜,而且在中国整个古典散文理论发展史上也占有十分重要的地位。

同时对今天的散文创作仍有指导意义。