腹泻地诊断与治疗

- 格式:docx

- 大小:21.83 KB

- 文档页数:2

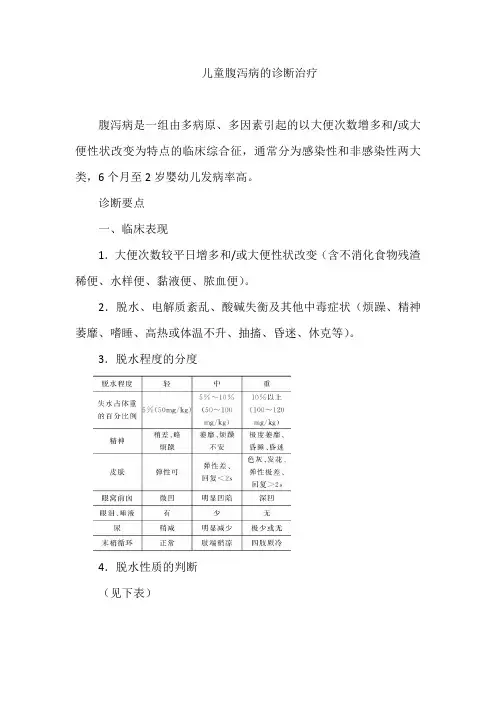

儿童腹泻病的诊断治疗腹泻病是一组由多病原、多因素引起的以大便次数增多和/或大便性状改变为特点的临床综合征,通常分为感染性和非感染性两大类,6个月至2岁婴幼儿发病率高。

诊断要点一、临床表现1.大便次数较平日增多和/或大便性状改变(含不消化食物残渣稀便、水样便、黏液便、脓血便)。

2.脱水、电解质紊乱、酸碱失衡及其他中毒症状(烦躁、精神萎靡、嗜睡、高热或体温不升、抽搐、昏迷、休克等)。

3.脱水程度的分度4.脱水性质的判断(见下表)5.电解质和酸碱失衡判断腹泻时因肠道丢失和摄入不足可发生低钾、低钙、低镁和代谢性酸中毒,重度脱水均合并酸中毒应根据症状、体征、血生化和血气分析判断。

二、病程分类病程<2周为急性腹泻病;2周~2月为迁延性腹泻病;>2月为慢性腹泻病。

三、病情分类轻型:大便次数在5~10次/日,无脱水、酸中毒、电解质紊乱及全身中毒症状;重型:大便次数在10次/日以上,有脱水、酸中毒、电解质紊乱及全身中毒症状。

四、辅助检查1.血常规细菌感染白细胞增多。

2.大便常规及培养因致病原而异,细菌性腹泻病可获阳性结果。

3.病毒检查病毒性腹泻病用免疫酶联反应(ELISA)或PCR检测或电镜检查大便,可检查出大便轮状病毒或其他病毒。

4.血液生化检查血电解质(钠、钾、氯、钙、镁)、血气分析等。

五、鉴别诊断应与出血性坏死性小肠结肠炎、肠梗阻、肠套叠等相鉴别。

治疗原则调整饮食,预防和纠正脱水,合理用药,加强护理,预防并发症是治疗的基本原则。

急性腹泻病的治疗一、一般治疗除重度脱水和严重呕吐外,一般不禁食,有严重呕吐者可暂禁食4~6h(不禁水)。

母乳喂养儿,继续喂养,人工喂养儿,可适当稀释奶液,已添加辅食儿,适当维持或减少品种和数量,应保证饮食卫生、新鲜、易消化、有营养。

推荐补充量及疗程:6个月以内锌元素10mg/d(葡萄糖酸锌口服液20ml/d),6个月以上锌元素20mg/d(葡萄糖酸锌口服液40ml/d),10~14d;疑似乳糖不耐受:进食母乳后即出现水样泻;合并脱水、酸中毒;大便pH<5.5,还原糖试验阳性++以上。

腹泻诊断标准腹泻是一种常见的消化道疾病,以大量黏液性粪便、出现多次排便为特征,其病因千差万别,治疗方式多样,诊断标准杂乱无章。

本文旨在从诊断标准的角度出发,介绍腹泻的诊断标准,提出建议,为腹泻的治疗提供参考。

一、腹泻的定义腹泻是指大量(成团)黏液性粪便,和至少三次以上排便的情况。

根据腹泻的持续时间,可分为急性腹泻和慢性腹泻。

急性腹泻持续时间在一周内;慢性腹泻持续时间在一周以上。

二、腹泻的诊断标准1、临床症状诊断腹泻的临床症状包括:大量黏液性粪便、腹痛、腹部肿胀、发热、恶心、呕吐、腹泻引起的脱水症状等。

如果出现上述症状,应及时到医院就诊,以确定诊断。

2、检查(检验)项目腹泻的检查(检验)项目包括:血常规、腹部超声、腹腔镜检查、放射线检查、肠镜检查等。

根据检查结果,可以诊断出腹泻的类型及病因,为治疗腹泻提供依据。

3、治疗诊断治疗是诊断腹泻的最终目的,根据检查项目和临床症状,应采取相应的治疗措施,以减轻病情并达到最佳治疗效果。

三、腹泻诊断总结腹泻的诊断标准不仅要兼顾临床症状和检查结果,还要综合治疗目的考虑。

有些疾病如传染性腹泻,因其出现的症状很相似,需要进行更多的检查,以确定其真正的诊断;而慢性腹泻则更复杂,除了上述的检查项目外,还包括血液检查、胆囊放射、抗生素治疗等,因此应根据腹泻的病因和类型制定个性化的诊断标准,以求得更明确的诊断。

四、腹泻治疗建议1、服用正确药物对于腹泻,除了根据诊断结果采取治疗措施外,服用正确的药物也是非常重要的。

应根据腹泻类型,在医生指导下,服用正确药物,以更有效地治疗腹泻。

2、保持健康饮食患有腹泻的人应该避免食用刺激性食物,多吃易消化的食物,如汤、稀饭、玉米等,以减轻腹泻症状,促进腹泻的痊愈。

3、加强体育锻炼适度运动可以加强肠道蠕动,以及消化吸收的功能,有助于疾病的恢复,减轻症状,促进治疗效果,是腹泻治疗中一项重要的建议。

总之,腹泻的诊断标准应该兼顾临床症状、检查结果、治疗效果三个方面,并综合考虑,以便确定最佳的治疗方案,如此才能有效地治疗腹泻。

感染性腹泻的诊断与治疗感染性腹泻是指由各种致病微生物引起的一种病症,常伴随腹泻、腹痛、腹胀等症状。

这些微生物可能来自食物、水源、环境污染等。

尤其在气温升高和饮食不合理的情况下,感染性腹泻的发病率会增加。

因此,对于此病症的诊断和治疗,是非常重要的。

一、诊断1. 症状表现感染性腹泻的典型症状是腹泻、腹痛和腹胀,有时伴有发热和恶心等症状。

患者可能有水样便、黏液便或血便等。

腹泻持续时间一般为3-7天,但有些病例可能会持续更长时间。

2. 病原学检查若症状明显,且诊断不明确时,应进行病原学检查。

传统的病原学检查方法包括:细菌培养、血清学检测、细胞学检测和分子生物学检测等。

其中,多数病原体的培养需要比较长时间,且对细菌培养技术要求较高。

目前,PCR技术已经成为了最为广泛使用的分子生物学检测技术。

二、治疗1. 改善营养腹泻带来的失水和电解质失衡会导致脱水、血压下降等严重后果。

因此,及时补充水分和电解质是治疗感染性腹泻的关键之一。

同时,合理摄取营养,保证机体对病原体的免疫力,有助于加速康复。

2. 细菌抗生素当感染性腹泻明显且症状较为严重时(如水样便、发热、腹痛等),可考虑使用细菌抗生素。

但需要根据病因确定具体的抗生素,并避免过量使用或不合理使用,防止肠道环境的破坏和细菌耐药性的出现。

3. 草药治疗传统中医学认为,腹泻、痢疾、消化不良等症状是由于肠胃功能失调导致。

因此,在治疗感染性腹泻方面,草药也可以起到一定的作用。

常用的草药有黄连、黄柏、苦参、半夏、白术等。

总而言之,感染性腹泻虽然常见,但临床上仍需注意诊疗的准确性和及时性。

在治疗感染性腹泻时,要针对病原体进行合理的治疗,同时也注重纠正营养不良,促进康复。

在平时的生活中,要注意卫生、保持个人卫生习惯及饮食,防止感染性腹泻的发生。

感染性腹泻的诊断标准及处理原则GB 17012—1997~`前言感染性腹泻广义系指各种病原体肠道感染引起之腹泻。

本标准则仅指除霍乱、痢疾、伤寒、副伤寒以外的感染性腹泻。

为《中华人民共和国传染病防治法》中规定的丙类传染病。

主要包括细菌、病毒、原虫等病原体引起之肠道感染,较常见的如沙门菌肠炎、肠致泻性大肠杆菌肠炎、致泻性弧菌肠炎、空肠弯曲菌肠炎、小肠结肠炎耶尔森菌肠炎、轮状病毒肠炎、蓝氏贾第鞭毛虫肠炎等。

其临床表现均可有腹痛、腹泻,并可有发热、恶心、呕吐等症状;处理原则亦相似,但不同病原体引起之腹泻,在流行病学、发病机理、临床表现及治疗上又有不同特点。

有的为炎症型腹泻,有的为分泌型腹泻,最后确诊须依赖病原学检查。

感染性腹泻是我国的常见病和多发病,尤以夏秋季更为多见,制定本标准对本组病的防治有重要意义。

根据《中华人民共和国传染病防治法》和《中华人民共和国传染病防治法实施办法》的规定,制定本组疾病的诊断标准及处理原则。

本标准的附录A是提示的附录。

本标准由中华人民共和国卫生部提出。

本标准由中国预防医学科学院流行病学微生物学研究所及北京医科大学第一医院负责起草。

本标准主要起草人:张树波、陈晶晶、肖东楼、沈宝铨、王勤环。

本标准由卫生部委托技术归口单位中国预防医学科学院负责解释。

1 范围本标准规定了除霍乱、痢疾、伤寒、副伤寒以外的感染性腹泻的诊断标准及处理原则。

本标准适用于各级医疗卫生防疫机构对此范围的感染性腹泻的诊断及防治依据。

2 定义本标准采用下列定义。

2.1 炎症型腹泻inflammatory diarrhea指病原体侵袭肠上皮细胞,引起炎症而导致的腹泻。

常伴有发热,粪便多为粘液便或脓血便,镜检有较多的红白细胞,如侵袭性大肠杆菌肠炎、弯曲菌肠炎等。

2.2 分泌型腹泻secretory diarrhea指病原体刺激肠上皮细胞,引起肠液分泌增多和/或吸收障碍而导致的腹泻。

病人多不伴有发热,粪便多为稀水便。

镜检红白细胞不多,如肠产毒大肠杆菌肠炎、轮状病毒肠炎等。

慢性腹泻的诊断提示及治疗措施慢性腹泻(chronicdiarrhea)是指排便次数增多,每日3次以上且粪质稀薄或带脓血,排便量增加,症状持续或反复发作超过2个月以上的症候群。

消化系统和全身性疾病均可引起。

【诊断提示】1.病因(1)肿瘤:常见的有结肠癌,其次为胰腺癌、胃泌素瘤,肠息肉也可出现黏液样腹泻和便血。

(2)细菌性感染:慢性菌痢、肠结核等均可引起慢性腹泻。

(3)寄生虫病:如钩虫病、姜片虫病、梨形鞭毛虫病、慢性阿米巴病和慢性血吸虫病等。

(4)小肠吸收不良综合征。

(5)炎症性肠病:如克罗恩病(克隆病)、非特异性溃疡型结肠炎。

(6)菌群失调:有长期使用广谱抗生素史,营养不良和维生素缺乏等病史。

(7)慢性肝胆疾病及慢性胰腺疾病:由于胆酸和胰酶(胰脂肪酶)分泌减少,使脂类乳化与脂肪分解发生障碍引起腹泻。

(8)肠易激综合征:患者因饮食不当、受凉或情绪改变等因素均可引起腹泻,伴有腹痛,大便呈烂便,可有黏液,常与便秘交替发生。

患者多有神经衰弱症状,需经各种检查除外器质性病变。

(9)胃肠道外的病因:甲亢、糖尿病、肾上腺皮质功能减退、尿毒症及某些药物等均可引起慢性腹泻,但各有其临床特点。

2.伴随症状(1)腹泻与便秘交替出现,可见于结肠癌、肠结核、肠易激综合征等结肠病变。

(2)伴发热,多见于肠结核、炎症性肠病、小肠恶性淋巴瘤等。

(3)伴消瘦者,提示恶性肿瘤、小肠吸收不良综合征、胰腺疾病、肝胆疾病等。

(4)伴有腹部肿块,应根据其部位和特征进行分析。

如肿块位于左下腹,除外粪块,应考虑结肠癌。

位于右下腹,需考虑右侧结肠癌、增生性肠结核,妇女应考虑卵巢肿瘤。

3.辅助检查(1)实验室检查:粪便检查应取新鲜标本且需反复检查。

大便镜检有红白细胞、吞噬细胞、阿米巴滋养体(或包囊)、虫卵等对诊断有重要价值。

大便培养有致病菌,可以确定病因。

(2)X线、内镜检查及活检,有助于明确病变性质及病变部位。

(3)血常规和生化检查:可了解有无贫血、白细胞增多和糖尿病、尿毒症等,以及了解水电解质和酸碱平衡情况。

题目:腹泻的诊断与治疗

时间:2011年11月23日

主讲人:刘卫军

腹泻常见的主要原因是肠道感染与细菌性食物中毒,非感染性腹泻无论起症状和危害均

次之。

在进行急性腹泻的诊断时,首先应重视流行病学资料,而症状和体征要仔细甄别,血常

规及便常规有助于早期诊断,粪便中分离出病原体是感染急性腹泻的确诊依据。

1、感染性腹泻

(1)、病毒性肠炎其特点为季节性强,高度传染性,临床症状轻,病程自限。

其中,

人轮状病毒(RV)感染较为常见。

在高发季节如果患者出现发热、腹泻、黄色水样便,且同

时伴有腹痛,除外其

他腹泻,应考虑本病的可能性,确诊有赖于免疫电镜发现RV。

其他病毒如诺沃克病毒、肠腺病

毒及脊髓灰质炎病毒等也可引起水样腹

泻,鉴别诊断主要取决于病原学检查。

治疗以对症及支持治疗为主,轻度脱水予口服补液(ORS),中重度脱水伴电解质紊乱者宜静脉补液。

(2)、细菌性痢疾是近年成人感染性腹泻最常见的疾病。

好发于夏秋季,患者常有不洁

饮食或与菌痢患者接触史。

患者急性发热、腹痛、腹泻及里急后重,严重者可出现感染性休克

和(或)中毒性脑病。

腹泻初起为水样便,每日十余次,后为粘液脓血便,腹痛以左下

腹为主,外周血象呈现血液浓缩表现,自细胞计数及中性粒细胞比例

升高。

粪便镜检见满视野散在的红细胞,以及大量成堆的白细胞(≥每高倍视野15个),粪便培

养见痢疾杆菌生长可确诊。

急性菌痢抗菌治疗常使用喹诺酮类抗生素,也可选用三代头孢菌素、庆大霉素或复方磺胺甲基异恶唑等抗生素。

毒血症症状重者给予小剂量肾上腺皮质

激素,脱水者可给予口服或静脉补液。

(3)、霍乱好发于夏秋季,多数有进食海鲜及海产品史,或接触霍乱患者史。

起病急,先泻后吐,多为无痛性腹泻,黄色水样便或米泔水样便,后喷射状呕吐,初为水样,后期可

为米泔水样,并由此引起脱水、电解质及酸碱失衡、循环衰竭。

外周血象呈现血液浓缩表现,白细胞计数及中性粒细胞比例升高。

粪便涂片显微镜下见鱼群

样排列的革兰染色阴性弧菌,动力试验阳性,制动试验可区分01群

及哦0139群感染,以上2项粪便检查可作为霍乱流行期间的快速诊断方法。

粪便培养霍乱弧

菌生长,或血清凝集效价呈4倍以上生长可

确诊。

对霍乱患者应严格隔离,及时补液,可使用多西环素、喹诺酮

类或复方磺胺甲基异恶唑等抗生素。

轻者可口服补液,常使用ORS,重者可静脉补液,通常选用541液。

(4)、急性坏死性出血性肠炎与C型产荚膜芽孢杆菌感染有关,

以肠出血为特点。

发病前有不洁饮食史,散发性。

急性起病,突然腹

痛,腹泻,便血及呕吐,伴中等度发热,可出现肠麻痹和休克。

当考虑本病的可能时,如

外周血象白细胞升高,中性粒细胞增多,并有核

左移,常出现中毒颗粒,血小板减少,重症更加明显,腹部X线平片见空肠胀气和液平面,气腹,则可确诊。

抗菌治疗可使用氨苄青霉素、庆大霉素或三代头孢菌素,中毒症状重者可酌情使用肾上腺皮质激素。

当内科治疗无效时,可行外科手术治疗。

(5)、其他常见肠道菌感染致病性大肠杆菌、产肠毒素性大肠杆菌、侵袭性大肠杆菌、沙门菌及副溶血弧菌等也是引起腹泻的重要致病菌。

2、非感染性腹泻

(1)、细菌性食物中毒好发于夏秋季,常因饮食不洁引起。

临床特点为集体发病,潜伏期短(一般不超过72h),有共同进食可疑食物史,未食者不发病。

主要表现是恶心,呕吐、腹痛、腹泻等急性胃肠炎的临床特征,据此可初步诊断。

细菌性食物中毒通常不用抗菌药物,

可以经对症疗法治愈。

症状较重并考虑有感染者,可适当选用喹诺酮类、氨基糖甙类等抗生素。

(2)、变态反应性胃肠病多在进食虾、蟹、海鱼、乳类及蛋类等后出现呕吐、腹痛与

腹泻,常伴有荨麻疹、血管神经性水肿、偏头痛;血中嗜酸粒细胞增多,粪常规阴性。

应立

即停止食用可疑引起过敏的食物,可使用肾上腺皮质激素抗过敏治疗。

(3)、发酵性消化不良粪便呈水样或糊样,多泡沫,每日数次至数十次,伴腹胀与排

气增多。

镜检可发现大量未消化的淀粉颗粒,用卢式碘液可染成深蓝、蓝色、棕红等不同颜色,及大量嗜碘性细菌(酪酸梭状芽胞菌、链状球菌)。

治疗应少进食糖类等碳水化合物,

多饮水,可服用多酶片等助消化药物。

(4)、其他:肠易激综合征、局限性肠炎与慢性非特异性溃疡性结肠炎、结肠癌及

直肠癌、药物性肠炎等等。