腹泻诊断与治疗进展

- 格式:ppt

- 大小:2.35 MB

- 文档页数:48

感染性腹泻病诊断治疗的进展阿克苏地区第一人民医院卢显栋腹泻病(Diarrheal diseases)是一组多病原多因素引起的消化道疾病,为世界性公共卫生问题。

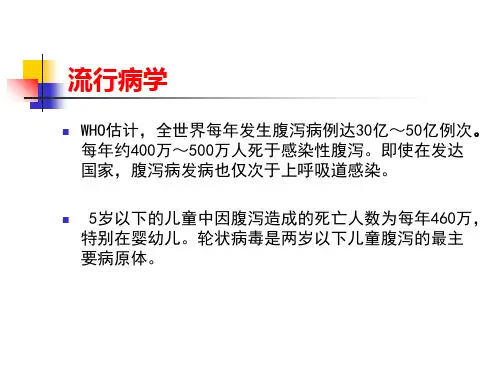

据世界卫生组织(WHO)统计(不包括中国)全世界每年有10亿人患腹泻病,其中5亿发生在第三世界,导致每年5百万小儿死亡。

腹泻为第三世界国家小儿第一位常见多发病与死因。

为此,WHO于1978年提出了全球性腹泻病控制规划,已在第三世界取得了显著成效,每年可减少l00多万小儿死亡。

腹泻病在我国属第二位常见多发病(仅次于呼吸道感染)。

由于我国小儿营养状况与医疗卫生条件的改善,小儿腹泻病死率巳降至0.51‰,但发病率仍然较高,仍是危害人民特别是儿童健康的重要因素。

为此,应积极采取防治措施。

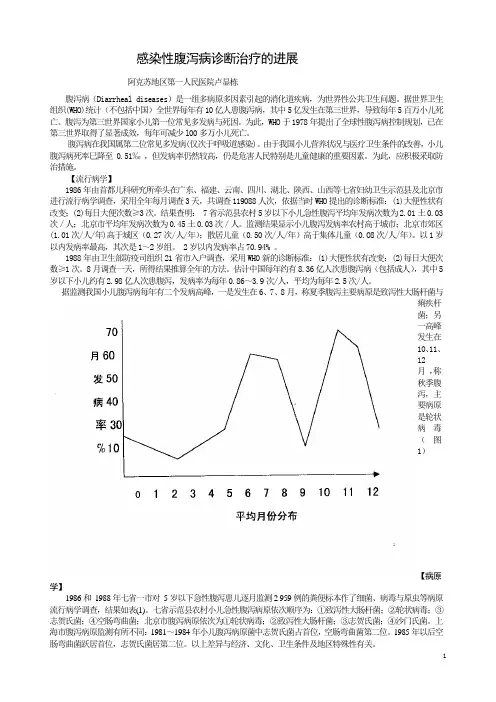

【流行病学】1986年由首都儿科研究所牵头在广东、福建、云南、四川、湖北、陕西、山西等七省妇幼卫生示范县及北京市进行流行病学调查,采用全年每月调查3天,共调查119088人次,依据当时WHO提出的诊断标准:(1)大便性状有改变;(2)每日大便次数≥3次。

结果查明: 7省示范县农村5岁以下小儿急性腹泻平均年发病次数为2.01土0.03次/人;北京市平均年发病次数为0.45土0.03次/人。

监测结果显示小儿腹泻发病率农村高于城市;北京市郊区(1.01次/人/年)高于城区(0.27次/人/年);散居儿童(0.50次/人/年)高于集体儿童(0.O8次/人/年)。

以1岁以内发病率最高,其次是1~2岁组。

2岁以内发病率占70.94% 。

1988年由卫生部防疫司组织21省市入户调查,采用WHO新的诊断标准:(1)大便性状有改变:(2)每日大便次数≥1次。

8月调查一天,所得结果推算全年的方法。

估计中国每年约有8.36亿人次患腹泻病(包括成人),其中5岁以下小儿约有2.98亿人次患腹泻,发病率为每年0.86~3.9次/人,平均为每年2.5次/人。

据监测我国小儿腹泻病每年有二个发病高峰,一是发生在6、7、8月,称夏季腹泻主要病原是致泻性大肠杆菌与痢疾杆菌;另一高峰发生在10、11、12月,称秋季腹泻,主要病原是轮状病毒(图1)【病原学】1986和1988年七省一市对5岁以下急性腹泻患儿逐月监测2 959例的粪便标本作了细菌、病毒与原虫等病原流行病学调查,结果如表(1)。

感染性腹泻的诊断与治疗感染性腹泻是指由各种致病微生物引起的一种病症,常伴随腹泻、腹痛、腹胀等症状。

这些微生物可能来自食物、水源、环境污染等。

尤其在气温升高和饮食不合理的情况下,感染性腹泻的发病率会增加。

因此,对于此病症的诊断和治疗,是非常重要的。

一、诊断1. 症状表现感染性腹泻的典型症状是腹泻、腹痛和腹胀,有时伴有发热和恶心等症状。

患者可能有水样便、黏液便或血便等。

腹泻持续时间一般为3-7天,但有些病例可能会持续更长时间。

2. 病原学检查若症状明显,且诊断不明确时,应进行病原学检查。

传统的病原学检查方法包括:细菌培养、血清学检测、细胞学检测和分子生物学检测等。

其中,多数病原体的培养需要比较长时间,且对细菌培养技术要求较高。

目前,PCR技术已经成为了最为广泛使用的分子生物学检测技术。

二、治疗1. 改善营养腹泻带来的失水和电解质失衡会导致脱水、血压下降等严重后果。

因此,及时补充水分和电解质是治疗感染性腹泻的关键之一。

同时,合理摄取营养,保证机体对病原体的免疫力,有助于加速康复。

2. 细菌抗生素当感染性腹泻明显且症状较为严重时(如水样便、发热、腹痛等),可考虑使用细菌抗生素。

但需要根据病因确定具体的抗生素,并避免过量使用或不合理使用,防止肠道环境的破坏和细菌耐药性的出现。

3. 草药治疗传统中医学认为,腹泻、痢疾、消化不良等症状是由于肠胃功能失调导致。

因此,在治疗感染性腹泻方面,草药也可以起到一定的作用。

常用的草药有黄连、黄柏、苦参、半夏、白术等。

总而言之,感染性腹泻虽然常见,但临床上仍需注意诊疗的准确性和及时性。

在治疗感染性腹泻时,要针对病原体进行合理的治疗,同时也注重纠正营养不良,促进康复。

在平时的生活中,要注意卫生、保持个人卫生习惯及饮食,防止感染性腹泻的发生。

腹泻病的病因与治疗进展腹泻是指粪便稀薄、数量增多,常伴有便次增加、排便急迫感、腹胀、腹痛等症状,是常见的消化道疾病之一。

腹泻病的发病机制较为复杂,常见的病因包括感染、过度活动、饮食不当、药物副作用等,其中感染是腹泻病最常见的病因之一。

感染性腹泻感染性腹泻是腹泻病最常见的病因之一,其致病菌种类多样,如大肠杆菌、沙门氏菌、志贺氏菌、霍乱弧菌等。

感染性腹泻的传播途径多样,可以通过水、食物、接触传播等途径感染。

对于感染性腹泻,感染控制是关键,早期病原体检测和治疗可以有效地控制腹泻传播,减少疾病的发生。

除了感染之外,腹泻病的病因还包括食物不洁、食用过量、药物副作用等。

食物中的过多油脂、蔬菜中的残留农药、食物中的其他有害成分等都可以致使腹泻。

食用过量也会引发腹泻,如酒精过量、辣椒过量、咖啡因过量等。

药物副作用是致腹泻的另一个重要因素。

如某些抗生素、泻药、抗癫痫药、非甾体消炎药等都可能引起腹泻。

在发现腹泻症状时,应尽快明确腹泻病的病因,以便采取针对性治疗。

腹泻病的治疗针对不同的腹泻病病因,治疗的方法也不同。

对于感染性腹泻,抗菌药物是关键的治疗方法,常用的药物包括氟喹诺酮类、头孢菌素类、大环内酯类等。

但是需要注意的是,抗生素的滥用不仅会引起人体内部“菌种”失衡,导致耐药性增强,还会对人体产生其他副作用,如肝肾功能损害等。

因此,在使用抗生素治疗感染性腹泻时,需要注意药物的使用方法和剂量,并尽量避免滥用。

对于非感染性腹泻,治疗方法也有所不同。

如儿童腹泻中,不良饮食习惯、过度进食等原因引起非感染性腹泻,治疗时应该改变不良的饮食习惯,调整饮食结构。

此外,口服维生素B族、维生素C、维生素E等有助于缓解腹泻症状。

若腹泻病病因与药物有关,应该明确药物的剂量和作用,必要时优先考虑停药或调整剂量。

除了药物治疗外,一些非药品治疗方法也值得关注。

如针灸、推拿、理疗、中医药等都是腹泻病的常见非药品治疗方法,其中中医药更是可以针对腹泻病的不同病因进行辨识,以保证治疗的针对性和有效性。

抗生素相关性腹泻的诊断与治疗进展抗生素相关性腹泻(antibiotic associated diarrhea,简称AAD)是指应用抗生素后继发腹泻,为较常见的药物不良反应,其发生率视不同抗生素而异,约为5 %~39 %[1,2]。

按AAD的病情程度不同,包括单纯腹泻、结肠炎或伪膜性结肠炎。

伪膜性结肠炎(pseudomembranous colitis,简称PMC)指病情严重,在结肠粘膜有伪膜形成的特殊类型,如不及时认识,给予合理治疗,可导致并发症,死亡率高达15 %~24 %。

本病的发生,目前较为一致的看法,是抗生素破坏了肠内菌群的自然生态平衡,即生理性细菌明显减少,而需氧性菌及兼性厌氧菌数量增加,其中与PMC发病有关的主要是难辨产气荚膜芽胞杆菌(Clostridium difficile,简称CD),它产生的2种毒素,毒素A为肠毒素,毒素B为细胞毒素,2种毒素均可引起肠道粘膜损伤和炎症。

其他细菌尚有产气荚膜芽胞杆菌、金黄色葡萄球菌、产酸克雷伯杆菌和沙门菌属[3]。

凡能对抗细菌的药物,几乎均可引起AAD,以林可霉素(lincomycin)、阿奇霉素(azithromycin)、氨苄西林(ampicallin)多见[4]。

此外,头孢菌素族、青霉素类等也常见到,氨基糖苷类抗生素较少发生。

但抗结核杆菌、真菌和抗寄生虫的抗菌药尚未见报道。

本病发生的危险因子,除与不同的抗生素和应用抗生素时间长短有关外,尚与病人的年龄(<6 a或>65 a),基础病的严重度,过去有否肠道疾病或AAD,有否免疫抑制,住院时间长短,有否外伤、手术、鼻饲等有关[5]。

也有认为大多PMC 见于平素较为健康者。

本病在女性中发病有增加,口服与肠外应用抗生素均可引起本病。

最近报道1例,32 a,女性病人,阴道应用林可霉素乳膏3 d后发生水泻,在大便内证实有CD[6],确甚少见。

AAD的诊断病人在应用抗生素过程中,如出现腹泻,应警惕本病的可能。