从断裂构造形迹分析汶川地震构造应力场特征

- 格式:pdf

- 大小:146.27 KB

- 文档页数:3

汶川Ms8.0级地震断层滑动机制研究杜义;谢富仁;张效亮;荆振杰【期刊名称】《地球物理学报》【年(卷),期】2009(052)002【摘要】汶川Ms8.0级地震的发震构造为龙门山断裂带,地震地表破裂主要分布在其中的北川-映秀断裂和江油-灌县断裂上,尤其是沿前者发育了长达240 km左右的地表破裂带.通过对龙门山断裂带震后断层擦痕的测量,得到311条断层擦痕数据,利用由断层滑动资料反演构造应力张量的计算方法,得到研究区8个测点的构造应力张量数据,并获得了研究区构造应力场特征:区域现代构造应力场以近水平挤压为主,最大主应力方向(σ1)为76°~121°,平均倾角9°,应力结构以逆断型为主.受构造应力场及断层几何特征的影响,地表破裂呈现出分段性:映秀-北川段主要以NW盘逆冲为主,垂直位移明显;北川以北段为逆冲兼走滑,水平位移量与垂直位移量基本相当,或水平位移略大.【总页数】10页(P464-473)【作者】杜义;谢富仁;张效亮;荆振杰【作者单位】中国地震局地壳应力研究所,北京,100085;中国地震局地壳应力研究所,北京,100085;中国地震局地壳应力研究所,北京,100085;中国地震局地壳应力研究所,北京,100085【正文语种】中文【中图分类】P542【相关文献】1.5月12日汶川Ms8.0级地震波及乐山后的地震趋势快速判定 [J], 彭云金;吕贵选;高福海2.龙门山断裂周边区域在汶川Ms8.0地震和芦山Ms7.0级地震前的地壳形变特征对比研究 [J], 周德敏;甘卫军;李金平;陈为涛;丁晓光;梁诗明3.2008年汶川Ms8.0地震发生过程的动力学机制研究 [J], 朱守彪;张培震4.基于简化Newmark位移模型的区域地震滑坡危险性快速评估——以汶川MS8.0级地震为例 [J], 王涛;吴树仁;石菊松;辛鹏5.汶川Ms8.0级和芦山Ms7.0级地震与通渭地电阻率异常关系研究 [J], 陈彦平;王燕;洪旭瑜;张磊;漆银录;张世明因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

龙门山汶川地震特征及构造运动学初析李忠权;应丹琳;郭晓玉;李洪奎;王麒翔;尤东华;王雪峰;陈骁;陈敏【期刊名称】《成都理工大学学报(自然科学版)》【年(卷),期】2008(35)4【摘要】2008年5月12日发生的龙门山汶川地震具有震级巨大、波及面宽、震中成线性展布的特点.根据震后构造地质调查,引发本次地震的断层活动主要表现为幕式斜冲与逆冲,其运动学特征是:断裂具有先走滑后逆冲,总体表现以逆冲运动为主.根据断裂面多期擦痕特征确定,断层活动主要为三期幕式活动,第一期为逆冲走滑,第二期为逆冲冲断,第三期为走滑逆冲.由地震破裂构造确定的主压应力方向为北西一南东方向.【总页数】5页(P426-430)【作者】李忠权;应丹琳;郭晓玉;李洪奎;王麒翔;尤东华;王雪峰;陈骁;陈敏【作者单位】成都理工大学"油气藏地质及开发工程"国家重点实验室,成都,610059;成都理工大学"油气藏地质及开发工程"国家重点实验室,成都,610059;西南油气田分公司勘探开发研究院,成都,610051;成都理工大学"油气藏地质及开发工程"国家重点实验室,成都 610059;Saint Louis University,MO 63103,USA;成都理工大学"油气藏地质及开发工程"国家重点实验室,成都 610059;成都理工大学"油气藏地质及开发工程"国家重点实验室,成都 610059;成都理工大学"油气藏地质及开发工程"国家重点实验室,成都,610059;成都理工大学"油气藏地质及开发工程"国家重点实验室,成都,610059;成都理工大学"油气藏地质及开发工程"国家重点实验室,成都,610059;成都理工大学"油气藏地质及开发工程"国家重点实验室,成都,610059【正文语种】中文【中图分类】P315.2【相关文献】1.龙门山北段九龙山构造几何学运动学分析 [J], 邓琳2.龙门山中段山前带构造楔的发现及其几何学、运动学特征:对青藏高原东南缘隆升动力学机制的约束 [J], 鲁人齐;何登发;John Suppe;管树巍;马晓鸣;王明健;桂宝玲;高金尉3.龙门山与四川盆地过渡带构造变形几何学、运动学及其对地震风险评估的影响[J], 何登发;鲁人齐;John Suppe4.龙门山构造带北段构造变形特征\r——来自汶川科钻四号孔(WFSD-4)的证据[J], 张佳佳;李海兵;郑勇;王焕;李成龙;张钊荣5.龙门山构造带茂汶断裂在茂县、汶川一带构造特征 [J], 廖炳勇; 何晓飞; 曾强; 刘海勇; 罗易因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

地质构造应力场分析方法与原则摘要:构造应力场是地球动力学重要组成部分,是地壳动力学的主体部分,其研究对于构造分析研究、地震分析预报、工程抗震等领域都有着十分重要的理论和实践意义。

本次研究针对地质构造应力场的测量方法水力压裂法、井壁崩落法、磁组构法进行分析,并对地质构造应场力分析原则进行阐述,继而进一步丰富构造应力场的理论。

关键词:地质构造;构造应场力;应场力引言:构造应力场就是在一个空间范围内构造应力的分布。

构造应力场是作用在地壳某一地区内部的和由于这一地区某种变形的构造单元的发育而出现的应力总和。

应力场是一种物理场,它和其他物理场,如重力场、电滋场、位势场等一样,也是物质存在的一种形式。

场不是空间,而是在空间范围内某个物理量的按势分布。

随着时间的变化,场内各点的强度和方向也将发生变化。

构造应力场是地球动力学重要组成部分,是地壳动力学的主体部分,其研究对于构造分析研究、地震分析预报、工程抗震等领域都有着十分重要的理论和实践意义。

1.地质构造应力场概述构造应力场概念是由我国地质学家李四光率先提出的。

1947年李四光提出用构造形迹反推构造应力场,并研究各种不同力学性质的构造形迹与应力方向、应力作用方式之间的相互关系。

1940年格佐夫斯基也提出研究构造应力场,并把用赤平投影求主应力轴方向的方法引进构造应力场的研究。

1950年一1996年国内外地质工作者结合地震地质的研究工作开展了构造应力测量,经多年努力,通过野外与室内实测证实了构造应力的存在,并探索、研究了行之有效的构造应力测量技术方法,完善了构造应力测量的理论基础,建立了可靠的测量技术方法和数据处理系统。

万天丰(1999)、武红岭(1999,2003)等将矿场构造应力场研究的方法延伸到盆地构造研究领域,取得了人量的研究认识和资料,极大地丰富了构造应力场研究理论,也为盆地构造应力场研究积累了丰富的地质认识和方法。

1970年构造应力场的研究有长足进展,逐渐深入到地质学的多个领域。

汶川地震前后太原盆地应力场变化特征研究张淑亮;刘瑞春;王霞【摘要】The paper uses the results of focal mechanisms of small earthquakes,seismic apparent stresses,and GPS measuring results to study the variation characteristics of stress field in the Taiyuan Basin before and after the Wenchuan earthquake.The results show that the Wenchuan earthquake greatly affects the tectonic stress of Taiyuan Basin,not only in the direction of stress field but also in the stress value.The tectonic stress field of Taiyuan Basin is mainly the tension stress in NNE-SSW direction before the Wenchuan earthquake,and the compression stress in NEESWW direction after the Wenchuan earthquake which is close to the stress field of North China.The change is beneficial to the accumulation of local strain energy and it can be an inducing factor of the active moderate and small earthquake in the Taiyuan Basin.%利用小震震源机制解、地震视应力、GPS测量结果等资料,对汶川地震前后太原盆地应力场变化特征进行了研究.结果表明,汶川地震对太原盆地构造应力场的影响较为显著,不仅改变了应力场的方向,也改变了应力值的大小;应力场特征由震前NNE-SSW向拉张应力的局部小区域应力场为主,转为震后NEE-SWW向挤压应力为主且接近华北地区应力场.该变化态势有利于局部应变能积累,因而可能是太原盆地中小地震活跃的诱发因素.【期刊名称】《中国地震》【年(卷),期】2017(033)001【总页数】10页(P46-55)【关键词】汶川地震;太原盆地应力场;特征【作者】张淑亮;刘瑞春;王霞【作者单位】山西省地震局,太原市旧晋祠路二段69号 030021;太原大陆裂谷动力学国家野外科学观测研究站,太原市太原基准地震台 030025;山西省地震局,太原市旧晋祠路二段69号 030021;太原大陆裂谷动力学国家野外科学观测研究站,太原市太原基准地震台 030025;山西省地震局,太原市旧晋祠路二段69号 030021;太原大陆裂谷动力学国家野外科学观测研究站,太原市太原基准地震台 030025【正文语种】中文【中图分类】P3150 引言2008年5月12日汶川8.0地震后,山西断陷带长达3年7个月的4级地震平静被2009年山西原平4.2级地震打破,2010年山西地区又相继发生了河津4.8级、大同4.7级和太原4.6级等一系列地震。

汶川M_s8.0地震中央断裂北段地表破裂特征乔宝成;李勇;董顺利;闫亮;陈浩;马博琳【期刊名称】《地震工程学报》【年(卷),期】2009(031)004【摘要】研究了2008年汶川大地震的发震构造龙门山构造带的北段,即北川-南坝-林庵寺断裂的地表破裂.通过黄家坝、桂溪、平通、南坝、石坎子等地的考察和测量,显示该段地表破裂沿断裂带连续分布,走向为N45°~65°E.垂直位错与水平位错比值从西南段黄家坝的2.8:1逐渐降低到北东段南坝、石坎子的0.9:1.地表破裂特征表明,断裂以右旋走滑分量为主,并具有较高的逆冲分量.余震分布表明,青川断裂与北川-南坝-林庵寺断裂之间可能存在隐伏活动断裂.【总页数】7页(P333-338,348)【作者】乔宝成;李勇;董顺利;闫亮;陈浩;马博琳【作者单位】成都理工大学地球科学学院,四川,成都,610059;成都理工大学地球科学学院,四川,成都,610059;成都理工大学地球科学学院,四川,成都,610059;成都理工大学地球科学学院,四川,成都,610059;成都理工大学地球科学学院,四川,成都,610059;成都理工大学地球科学学院,四川,成都,610059【正文语种】中文【中图分类】P315.2【相关文献】1.汶川M_s 8.0地震中央断裂东北端地表破裂特征及其构造含义 [J], 安艳芬;韩竹军;董绍鹏;徐锡伟2.2008年汶川Ms 8.0地震地表破裂变形定量分析——北川-映秀断裂地表破裂带[J], 陈桂华;陈献程;王志才;徐锡伟;郑荣章;于贵华;李峰;李陈侠;闻学泽;何玉林;叶友青3.汶川Ms 8.0地震地表破裂带北川以北段的基本特征 [J], 李传友;马保起;任俊杰;叶建青;谢富仁;郑文俊;韩用兵;刘玉法;王伟涛;魏占玉;赵冬4.汶川M_S8.0级地震前龙门山断裂带地震活动时空特征分析 [J], 傅莺5.龙门山中段彭灌断裂带汶川M_S8.0地震同震破裂断层识别及其浅、表构造特征[J], 鲁人齐;何登发;John Suppe;孟征;高金尉;贺鸿冰因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

汶川地震的破裂过程分析及数值模拟作者:郭瑞平范天佑来源:《科技创新导报》 2014年第30期郭瑞平1 范天佑2(1.装备学院基础系北京 101416; 2.北京理工大学理学院北京 100081)摘要:该文对汶川大地震的破裂过程进行了分析,建立了简化的数学模型,并应用有限元方法对该模型进行了数值求解,计算结果与实际情况相符。

关键词:汶川地震破裂过程有限元方法中图分类号:O346.1 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2014)10(c)-0229-02发生于2008年5月12日的汶川大地震(发震时间:2:27:57北京时间,震中位置:31.01°N, 103.38°E, 震源深度:15千米,震级MS8.0, MW7.9)虽已过去多年,但它所造成的巨大破坏与灾难却令我们刻骨铭心。

汶川地震是印度板块向亚洲板块俯冲,造成青藏高原快速隆升导致的。

印度大陆板块以40~42mm/年的速率朝北东20°方向与欧亚大陆板块碰撞挤压,引起了青藏高原的隆升并迫使其地壳内的物质东移。

被迫东移的壳内物质受阻于坚硬的四川盆地地壳,形成了北东走向的龙门山断裂带。

位于青藏高原和四川盆地交接部位的龙门山断裂带,是一条以北西-南东方向逆冲为主兼具少量右旋走滑分量的断裂带,其逆冲运动的速率约为20mm/年,但是在其东面的华南块体并未能完全调整龙门山断裂带北西-南东方向的逆冲运动,其运动速率只有10~15mm/年,于是应变能在龙门山断裂带中的岩石内逐渐长期积累,使得龙门山断裂带成为最具危险性的发生地震破裂的活动构造。

龙门山断裂带是一条长达470千米、宽100km的地震带,地震震源的深度在30km以内。

汶川大地震就是发生在这条断层的长约350千米的地段上的大规模的破裂。

在地震中,龙门山构造带中央断裂带在挤压应力作用下,由南西向北东逆冲运动。

挤压型逆冲断层地震在主震之后,应力传播和释放过程比较缓慢,从而导致余震强度较大,持续时间较长。

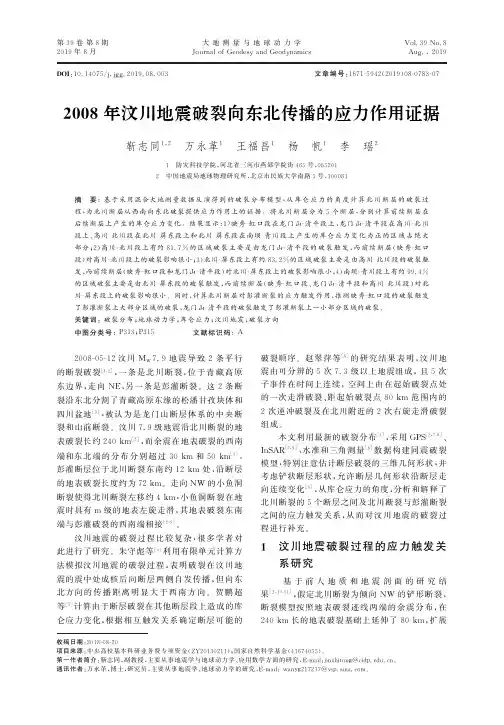

第39卷第8期2019年8月大地测量与地球动力学J o u r n a l o fG e o d e s y a n dG e o d yn a m i c s V o l .39N o .8A u g.,2019收稿日期:2018-08-20项目来源:中央高校基本科研业务费专项资金(Z Y 20130211);国家自然科学基金(41674055)㊂第一作者简介:靳志同,副教授,主要从事地震学与地球动力学㊁应用数学方面的研究,E -m a i l :j i n z h i t o n g @c i d p.e d u .c n ㊂通讯作者:万永革,博士,研究员,主要从事地震学㊁地球动力学的研究,E -m a i l :w a n y g 217217@v i p.s i n a .c o m ㊂D O I :10.14075/j .j g g.2019.08.003文章编号:1671-5942(2019)08-0783-072008年汶川地震破裂向东北传播的应力作用证据靳志同1,2万永革1 王福昌1 杨 帆1 李 瑶21 防灾科技学院,河北省三河市燕郊学院街465号,0652012 中国地震局地球物理研究所,北京市民族大学南路5号,100081摘 要:基于采用混合大地测量数据反演得到的破裂分布模型,从库仑应力的角度计算北川断层的破裂过程,为北川断层从西南向东北破裂提供应力作用上的证据㊂将北川断层分为5个断层,分别计算前续断层在后续断层上产生的库仑应力变化㊂结果显示:1)映秀-虹口段在龙门山-清平段上㊁龙门山-清平段在高川-北川段上㊁高川-北川段在北川-屏东段上和北川-屏东段在南坝-青川段上产生的库仑应力变化为正的区域占绝大部分;2)高川-北川段上有约81.7%的区域破裂主要是由龙门山-清平段的破裂触发,而前续断层(映秀-虹口段)对高川-北川段上的破裂影响很小;3)北川-屏东段上有约83.2%的区域破裂主要是由高川-北川段的破裂触发,而前续断层(映秀-虹口段和龙门山-清平段)对北川-屏东段上的破裂影响很小;4)南坝-青川段上有约99.4%的区域破裂主要是由北川-屏东段的破裂触发,而前续断层(映秀-虹口段㊁龙门山-清平段和高川-北川段)对北川-屏东段上的破裂影响很小㊂同时,计算北川断层对彭灌断裂的应力触发作用,推测映秀-虹口段的破裂触发了彭灌断裂上大部分区域的破裂,龙门山-清平段的破裂触发了彭灌断裂上一小部分区域的破裂㊂关键词:破裂分布;地球动力学;库仑应力;汶川地震;破裂方向中图分类号:P 313;P 315 文献标识码:A2008-05-12汶川M W 7.9地震导致2条平行的断裂破裂[1-2],一条是北川断裂,位于青藏高原东边界,走向N E ,另一条是彭灌断裂㊂这2条断裂沿东北分割了青藏高原东缘的松潘甘孜块体和四川盆地[3],被认为是龙门山断层体系的中央断裂和山前断裂㊂汶川7.9级地震沿北川断裂的地表破裂长约240k m [2],而余震在地表破裂的西南端和东北端的分布分别超过30k m 和50k m [3]㊂彭灌断层位于北川断裂东南约12k m 处,沿断层的地表破裂长度约为72k m ㊂走向NW 的小鱼洞断裂使得北川断裂左移约4k m ,小鱼洞断裂在地震时具有m 级的地表左旋走滑,其地表破裂东南端与彭灌破裂的西南端相接[2-3]㊂汶川地震的破裂过程比较复杂,很多学者对此进行了研究㊂朱守彪等[4]利用有限单元计算方法模拟汶川地震的破裂过程,表明破裂在汶川地震的震中处成核后向断层两侧自发传播,但向东北方向的传播距离明显大于西南方向㊂贺鹏超等[5]计算由于断层破裂在其他断层段上造成的库仑应力变化,根据相互触发关系确定断层可能的破裂顺序㊂赵翠萍等[6]的研究结果表明,汶川地震由可分辨的5次7.3级以上地震组成,且5次子事件在时间上连续,空间上由在起始破裂点处的一次走滑破裂㊁距起始破裂点80k m 范围内的2次逆冲破裂及在北川附近的2次右旋走滑破裂组成㊂本文利用最新的破裂分布[3],采用G P S [2,7-8]㊁I n S A R [7,9]㊁水准和三角测量[8]数据构建同震破裂模型,特别注意估计断层破裂的三维几何形状,并考虑铲状断层形状,允许断层几何形状沿断层走向连续变化[3],从库仑应力的角度,分析和解释了北川断裂的5个断层之间及北川断裂与彭灌断裂之间的应力触发关系,从而对汶川地震的破裂过程进行补充㊂1 汶川地震破裂过程的应力触发关系研究基于前人地质和地震剖面的研究结果[2,10-11],假定北川断裂为倾向NW 的铲形断裂,断裂模型按照地表破裂迹线两端的余震分布,在240k m 长的地表破裂基础上延伸了80k m ,扩展大地测量与地球动力学2019年8月至320k m ㊂基于断层倾角自西南向东北逐渐变化,映秀/虹口附近㊁北川附近㊁清平附近㊁平通附近和南坝附近的局部滑动集中区释放的地震矩分别相当于M W 7.5㊁M W 7.3㊁M W 7.2㊁M W 7.1和M W 6.7的地震事件,自西南向东北将北川断裂分为5段,每段分别划分为15ˑ14㊁7ˑ11㊁13ˑ11㊁14ˑ11和20ˑ9个子断层,并分别称为映秀-虹口段(断层1)㊁龙门山-清平段(断层2)㊁高川-北川段(断层3)㊁北川-屏东段(断层4)和南坝-青川段(断层5),每个子断层均为矩形,尺度约为4k mˑ4k m ,几何形状根据描述的铲形几何形状来确定,并且拟合的矩形位错四边尽可能模拟整个断层面划分的边缘㊂彭灌断层破裂模型扩展至69k m ,地表测量的彭灌断裂有相对较缓的倾角,认为其与北川断裂在深处源于同一滑脱层,但精确的几何形状还未很好地确定㊂由于余震分布离散[12-14],且可能发生在断层之外[15],难以用于约束深处的断层,因此断层几何模型直接由同震位移数据确定㊂根据J i a 等[10-11]的研究,彭灌断层(断层6)假定为单一的35ʎ倾角,断层面被划分为约4k mˑ4k m 的20ˑ5个矩形子断层(图1)㊂由于小鱼洞断裂较小,且没有近场大地测量数据提供有效滑动分布约束,W a n 等[3]在研究中忽略了该断层,本文也作同样处理㊂本文使用W a n 等[3]给出的破裂模型参数,采用O k a d a [16]给出的适用于各类断层的解析表达式,计算汶川地震中前续断层在后续断层面上产生的库仑应力变化,并以此来研究和分析前续断层对后续断层的应力触发问题㊂映秀-虹口段(断层1);龙门山-清平段(断层2);高川-北川段(断层3);北川-屏东段(断层4);南坝-青川段(断层5);彭灌断裂(断层6)图1 断层示意图F i g .1 F a u l t s e g m e n t a n do p t i m i z e d g e o m e t r y mo d e l 1.1 北川断裂单个断层之间的应力触发研究采用W a n 等[3]提供的破裂分布,分别计算前一个断层在后一个断层上产生的库仑应力变化,结果见图2㊂图2(a )为断层1(映秀-虹口段)在断层2(龙门山-清平段)上产生的库仑应力变化㊂库仑应力增加最大的位置出现在断层2地表,最大值为9.63ˑ104P a㊂随着与断层1距离的增加和自身深度的增加,断层2上的库仑应力减小很快,减小的最大值为0.19ˑ104P a㊂断层1的破裂触发了断层2上大部分区域的破裂㊂图2(b )为断层2(龙门山-清平段)在断层3(高川-北川段)上产生的库仑应力变化㊂库仑应力图中用颜色表示库仑应力的变化,没有颜色覆盖的断层为发震断层,有颜色覆盖的为接收断层图2 北川断层上各子断层对后续断层的应力触发情况F i g .2 T h e s t r e s s t r i g g e r i n g of t h e p r e v i o u s f a u l t o n t h e l a t t e r f a u l t 487第39卷第8期靳志同等:2008年汶川地震破裂向东北传播的应力作用证据增加最大的位置出现在靠近断层2,且在断层3深度为15k m左右的位置,最大值为3.41ˑ104 P a㊂库仑应力减小最大的位置出现在断层3地表,减小的最大值为2.01ˑ104P a㊂断层2的破裂触发了断层3大部区域的破裂㊂图2(c)为断层3(高川-北川段)在断层4(北川-屏东段)上产生的库仑应力变化㊂库仑应力增加最大的位置出现在靠近断层3,且在断层4深度为3k m左右的位置,最大值为5.02ˑ104P a㊂库仑应力减小的位置出现在断层4的最东北端,且在深度20~35k m之间,减小的最大值为0.08ˑ104P a㊂断层3触发了断层4上绝大部分区域的破裂㊂图2(d)为断层4(北川-屏东段)在断层5(南坝-青川段)断层面上产生的库仑应力变化㊂库仑应力增加最大的位置出现在靠近断层4,且在断层5深度为0k m的位置,最大值为7.39ˑ104 P a㊂库仑应力减小的位置出现在断层5的最东北段,且在断层0~8k m深度的位置,减小的最大值为0.17ˑ104P a㊂断层4触发了断层5上绝大部分区域的破裂㊂综上所述,从库仑应力变化的角度,由西南到东北,北川断裂前续断层均对后续断层上的大部分区域有触发作用,即北川断裂出现了由西南向东北的单侧破裂现象,这与朱守彪等[4]和赵翠萍等[5]的结论是一致的㊂1.2北川断裂多个断层之间的应力触发研究计算北川断裂前2个断层的破裂在断层3上产生的库仑应力变化(图3(a)),前3个断层在断层4上产生的库仑应力变化(图3(b)),前4个断层在断层5上产生的库仑应力变化(图3(c))㊂再将图3(a)的结果与图2(b)作差,计算得到断层3上各点的差(图4(a))㊁各点差值占图3(a)的比例(图4(b))和比例统计的直方图(图4(c))㊂图5和6在原理上与图4一致,在此不再赘述㊂如果差值较大或所占比例较大,说明断层1对断层3的破裂也起到一定的触发作用;如果差值较小或所占比例较小,说明断层1对断层3的破裂作用不大,即断层3的破裂主要是由断层2触发的㊂由图4(a)可以看出,各点的差值有正有负,说明断层1使断层3上部分点的库仑应力增加,部分点的库仑应力减小㊂但在大部分区域,断层1对断层3的影响都是正的,库仑应力变化在-0.03ˑ104~0.02ˑ104P a之间㊂由于图4(a)中给出的差值是绝对的,并不能看出断层1对断层3的影响到底有多大,因此需计算该差值占发震断层(断层1和2)在断层3各点产生的库仑应力变化的比例㊂在图4(b)中,有一些点的比例值比较大,如点(104.36ʎE,31.72ʎN,-3.31k m),比例值为78%,说明断层1在该点产生的库仑应力变化为正,且对该点的触发作用超过了断层2对该点的触发作用㊂有11个点的比例值为负,这是由于断层2在该点产生的库仑应力变化为负,而断层1和断层2在该点产生的库仑应力变化为正,两者相减后,断层1在该点产生的库仑应力变化为正,图3前续断层在后续断层上产生的库仑应力变化F i g.3 T h e s t r e s s t r i g g e r i n g o f t h e p r e v i o u s f a u l t s o n t h e l a t t e r f a u l t587大地测量与地球动力学2019年8月图4 单个断层及多个断层在断层3上产生的库仑应力变化的比较统计F i g .4 T h e d i f f e r e n c e v a l u e o fC o u l o m b s t r e s s v a r i a t i o n p r o d u c e db y t w o a l go r i t h m s o nF3图5 单个断层及多个断层在断层4上产生的库仑应力变化的比较统计F i g .5 T h e d i f f e r e n c e v a l u e o fC o u l o m b s t r e s s v a r i a t i o n p r o d u c e db y t w o a l go r i t h m s o nF4图6 单个断层及多个断层在断层5上产生的库仑应力变化的比较统计F i g .6 T h e d i f f e r e n c e v a l u e o fC o u l o m b s t r e s s v a r i a t i o n p r o d u c e db y t w o a l go r i t h m s o nF 5也就是说断层2对该点的破裂起到抑制作用,而断层1对该点的破裂起到触发作用,但两者叠加起来还是表现为抑制作用㊂以上两类点都是受到断层1的触发作用,但数量有限,况且有些点断层1产生的库仑应力增加值比断层2产生的库仑应力减小值要小很多㊂还有个别异常点(104.3ʎ,31.7ʎ,-6.8k m )比例值达到了-1023%,这是由于断层2在该点产生的库仑应力变化为负,而断层1在该点的库仑应力变化为正,但该增加数值远大于断层1和2在该点产生的库仑应力变化值,导致该点比例值异常㊂但可以肯定的是,断层1对该点是有触发作用的㊂综上所述,在统计时需剔除2类点:1)断层1和2在该点处的库仑应力变化均为负的点,这些点是被抑制的(共5个);2)比例值很高的个别异常点㊂由图4(c )统计结果可知,断层3上约81.7%的点主要受断层2的影响㊂断层4和断层5分析方法类似,下面简要地叙述一下结果㊂断层4:由图5(a )可以看出,大部分区域上的差是正的,说明前续断层对断层4有触发作用㊂在图5(b )中找到需要在统计时剔除的2类点,一类是比例值很高的异常点(3个),一类是前续断层产生的库仑应力变化为负的点(均为被抑制的687第39卷第8期靳志同等:2008年汶川地震破裂向东北传播的应力作用证据点,共17个)㊂断层4上约83.2%的点主要受断层3的影响㊂断层5:由图6(a)可以看出,大部分区域上的差是正的,说明前续断层对断层5有触发作用㊂在图6(b)中找到需要在统计时剔除的2类点:1)比例值很高的异常点(2个);2)前续断层产生的库仑应力变化为负(均为被抑制的点,共25个)㊂但从数据分析上发现,此处负值与上文中比例值为负的原因不同,此处为负是因为断层4在这些点产生的库仑应力变化为正,前续断层(断层1㊁2㊁3)在这些点产生的库仑应力变化为负,作差以后也为负㊂这充分说明,前续断层对这些点起到抑制作用,而断层4对这些点起到触发作用,在计算触发比例时应把这些点计算在内㊂由图6(c)的结果可知,断层5上约99.4%的点主要受断层4的影响㊂2北川断裂对彭灌断裂的应力触发研究计算北川断裂中的断层1在彭灌断裂(断层6)上产生的库仑应力变化及发震断层(断层1和2)在彭灌断裂上产生的库仑应力变化(图7),并结合数据分析和讨论断层1和2对彭灌断裂的应力触发情况㊂图7(a)为断层1在断层6上产生的库仑应力变化㊂库仑应力增加最大的位置出现在断层6西南端深度为9.18k m的位置,增加量约为6.71ˑ104P a;库仑应力减小最大的位置也出现在断层6西南端深度为4.6k m的位置,减小量约为6.84ˑ104P a㊂由图7(a)可以看出,断层6上大部分区域的破裂受断层1的影响㊂图7北川断裂各断层在彭灌断裂上产生的库仑应力变化及差和差值比例示意图F i g.7 T h eC o u l o m b s t r e s s p r o d u c e db y B e i c h u a n f a u l t i nP e n g g u a n f a u l t,t h e d i f f e r e n c ev a l u e o f t w om o d e l s,a n d t h e r a t i o c h a r t图7(b)为发震断层(断层1和2)在断层6上产生的库仑应力变化,可以看出,发震断层抑制了断层6上部分区域的破裂,而图7(a)也显示,断层1触发了断层6上相应区域的破裂㊂也有部分区域断层1起到抑制作用,而断层2起到触发作用㊂为了更清楚地解释这种现象,计算两者的差和差值所占比例(图7(c),7(d))及比例的统计直方图(图7(e))㊂为了使其他点能够正常显示,将一个比例值较大的点归0㊂由于断层1对该点是触发的,断层2对该点是抑制的,将该点的比例值进行归0处理,即将其归到断层1起触发作用的一类,符合实际情况㊂差值(图7(c))的范围在-6.33ˑ104 ~4.01ˑ104P a之间㊂从图7(a)和7(b)中可以看出,两幅图的变化很大,所以将断层6上断层1起抑制作用的点一起进行分析㊂由图7(e)可知:1)比例值小于0的有2个点,其中1个点是由断层1触发的,断层2在该点起到抑制作用;另外1个点,断层1起到抑制作用,断层2起到触发作用,但触发作用很小,因此787大地测量与地球动力学2019年8月该点仍表现为抑制㊂2)比例值在0~0.4的点有10个,其中1个点为处理的异常点,6个点处断层1和断层2起到的作用均为触发,3个点处断层1和断层2起到的作用均为抑制,因为比例值小,所以主要受断层1的触发或抑制作用㊂3)比例值在0.6~1.0之间的点有29个,其中25个点均为触发,4个点均为抑制㊂又因为比例值大,所以这29个点主要受断层2的触发或抑制作用㊂4)比例值大于1的点有59个,其中52个点断层1起到触发作用,断层2起到抑制作用,总体为抑制作用,因为比例值大于1,故认为发震断层在这些点的库仑应力变化主要是由断层1产生的;其余7个点断层1起到抑制作用,断层2起到触发作用,总体为触发作用,又因为比例值大于1,故认为发震断层在这些点的库仑应力变化主要是由断层2产生的,这些受断层1抑制作用的点在断层2的触发作用下发生破裂㊂断层6上受到断层1触发作用的点的比例为85%,而受到发震断层(断层1和2)触发作用的点的比例约为39%,说明断层2抑制了很大一部分区域的破裂,这也正好说明断层6的破裂主要还是受断层1的触发作用影响㊂这与贺鹏超等[5]给出的北川断裂虹口段造成彭灌断裂破裂的结论是一致的㊂另外,断层6上受断层1抑制作用的点中,有些点也被断层2触发,由此可以推测,断层1触发了断层6上大部分区域的破裂,而断层2触发了断层6上小部分区域的破裂㊂3结语研究基于由混合大地测量数据反演得到的破裂分布模型,采用O k a d a[16]给出的适用于各种类型断层的解析表达式,计算前续断层在后续断层上产生的库仑应力变化,以此来推测北川断层和彭灌断层上的破裂过程,得到如下结论:1)映秀-虹口段在龙门山-清平段上㊁龙门山-清平段在高川-北川段上㊁高川-北川段在北川-屏东段上及北川-屏东段在南坝-青川段上产生的库仑应力变化为正的区域占绝大部分㊂2)高川-北川段上有约81.7%的区域的破裂主要是由龙门山-清平段触发,前续断层(映秀-虹口段)对高川-北川段上的破裂影响很小㊂3)北川-屏东段上有约83.2%的区域的破裂主要是由高川-北川段触发,前续断层(映秀-虹口段和龙门山-清平段)对北川-屏东段上的破裂影响很小㊂4)南坝-青川段上有约99.4%的区域的破裂主要是由北川-屏东段触发,前续断层(映秀-虹口段㊁龙门山-清平段和高川-北川段)对北川-屏东段上的破裂影响很小㊂本文还计算了北川断层对彭灌断裂的应力触发作用,推测映秀-虹口段触发了彭灌断裂上大部分区域的破裂,龙门山-清平段又触发了彭灌断裂上小部分区域的破裂㊂致谢:感谢盛书中老师提出的建议㊂参考文献[1]刘启元,李昱,陈九辉,等.汶川M S8.0地震:地壳上地幔S波速度结构的初步研究[J].地球物理学报,2009,52(2): 309-319(L i uQ i y u a n,L i Y u,C h e n J i u h u i,e t a l.W e n c h u a n M S8.0E a r t h q u a k e:P r e l i m i n a r y S t u d y o f t h eS-w a v eV e-l o c i t y S t r u c t u r eo f t h eC r u s t a n d U p p e r M a n t l e[J].C h i-n e s e J o u r n a l o fG e o p h y s i c s,2009,52(2):309-319)[2] X uX W,W e nXZ,Y uG H,e t a l.C o s e i s m i cR e v e r s e-a n dOb l i q u e-S l i p S u r f ac eF a u l t i n g G e n e r a t e db y t h e2008M W7.9W e n c h u a nE a r t h q u a k e,C h i n a[J].G e o l o g y,2009, 37(6):515-518[3] W a nYG,S h e n ZK,Bür g m a n nR,e t a l.F a u l t G e o m e t r y a n dS l i p D i s t r i b u t i o n o f t h e2008M W7.9W e n c h u a n,C h i n aE a r t h-q u a k e,I n f e r r e d f r o m G P S a n d I n S A R M e a s u r e m e n t s[J].G e o-p h y s i c a l J o u r n a l I n t e r n a t i o n a l,2017,208(2):748-766 [4]朱守彪,袁杰.2008年汶川大地震单侧破裂过程的动力学机制研究[J].地球物理学报,2016,59(11):4063-4074 (Z h uS h o u b i a o,Y u a nJ i e.M e c h a n i s m s f o r t h eF a u l tR u p-t u r e o f t h e2008W e n c h u a n E a r t h q u a k e(M S=8.0)w i t h P r e d o m i n a t e l y U n i l a t e r a lP r o p a g a t i o n[J].C h i n e s eJ o u r n a l o fG e o p h y s i c s,2016,59(11):4063-4074)[5]贺鹏超,沈正康.汶川地震发震断层破裂触发过程[J].地球物理学报,2014,57(10):3308-3317(H eP e n g c h a o, S h e nZ h e n g k a n g.R u p t u r eT r i g g e r i n g P r o c e s s o fW e n c h u a nE a r t h q u a k eS e i s m o g e n i cF a u l t s[J].C h i n e s e J o u r n a l o fG e-o p h y s i c s,2014,57(10):3308-3317)[6]赵翠萍,陈章立,周连庆,等.汶川M W8.0级地震震源破裂过程研究:分段特征[J].科学通报,2009,54(22):3475-3482(Z h a oC u i p i n g,C h e nZ h a n g l i,Z h o uL i a n q i n g,e t a l.R u p t u r eP r o c e s so f t h e8.0W e n c h u a n E a r t h q u a k eo fS i-c h u a n,C h i n a:T h eS e g m e n t a t i o nF e a t u r e[J].C h i n e s eS c i-e n c eB u l l e t i n,2009,54(22):3475-3482)[7] S h e nZK,S u n JB,Z h a n g PZ,e t a l.S l i p M a x i m aa tF a u l tJ u n c t i o n s a n dR u p t u r i n g o f B a r r i e r s d u r i n g t h e2008W e n c h u a nE a r t h q u a k e[J].N a t u r eG e o s c i e n c e,2009,2(10):718-724[8] W a n g Q,Q i a oXJ,L a nQG,e t a l.R u p t u r e o f D e e p F a u l t s i nt h e2008W e n c h u a n E a r t h q u a k ea n d U p l i f to ft h e L o n g m e n S h a n[J].N a t u r eG e o s c i e n c e,2011,4(9):634-640[9] F i e l d i n g EJ,S l a d e nA,L i Z,e t a l.K i n e m a t i c F a u l t S l i pE v o l u t i o n S o u r c e M o d e l s o ft h e2008M7.9W e n c h u a nE a r t h q u a k e i n C h i n af r o m S A RI n t e r f e r o m e t r y,G P Sa n dT e l e s e i s m i c A n a l y s i s a n d I m p l i c a t i o n sf o r L o n g m e n s h a n T e c t o n i c s[J].G e o p h y s i c a lJ o u r n a lI n t e r n a t i o n a l,2013, 194(2):1138-1166887第39卷第8期靳志同等:2008年汶川地震破裂向东北传播的应力作用证据[10]J i a D,W e iG Q,C h e n Z X,e ta l.L o n g m e n s h a n F o l d-T h r u s tB e l t a n d I t sR e l a t i o n t o t h e W e s t e r nS i c h u a nB a s i ni nC e n t r a l C h i n a:N e wI n s i g h t s f r o m H y d r o c a r b o nE x p l o r a-t i o n[J].A A P GB u l l e t i n,2006,90(9):1425-1447 [11]J i aD,L iY Q,L i nA M,e t a l.S t r u c t u r a lM o d e l o f2008M W7.9W e n c h u a nE a r t h q u a k e i n t h eR e j u v e n a t e dL o n g m e n-s h a nT h r u s tB e l t,C h i n a[J].T e c t o n o p h y s i c s,2010,491(1):174-184[12]H u a n g Y,W u JP,Z h a n g TZ,e t a l.R e l o c a t i o no f t h eM8.0W e n c h u a nE a r t h q u a k ea n dI t sA f t e r s h o c kS e q u e n c e [J].S c i e n c e i nC h i n a,2008,51(12):1703-1711 [13]朱艾斓,徐锡伟,刁桂苓,等.汶川M S8.0地震部分余震重新定位及地震构造初步分析[J].地震地质,2008,30(3): 759-767(Z h uA i l a n,X uX i w e i,D i a oG u i l i n g,e t a l.R e l o c a-t i o no f t h eM S8.0W e n c h u a nE a r t h q u a k e S e q u e n c e i nP a r t: P r e l i m i n a r y S e i s m o t e c t o n i c A n a l y s i s[J].S e i s m o l o g y a n dG e o l o g y,2008,30(3):759-767)[14]陈九辉,刘启元,李顺成,等.汶川M S8.0地震余震序列重新定位及其地震构造研究[J].地球物理学报,2009,52(2):390-397(C h e nJ i u h u i,L i uQ i y u a n,L i S h u n c h e n g,e ta l.S e i s m o t e c t o n i cS t u d yb y R e l oc a t i o no ft h e W e n c h u a nM S8.0E a r t h q u a k eS e q u e n c e[J].C h i n e s eJ o u r n a lo fG e o-p h y s i c s,2009,52(2):390-397)[15]陶玮,胡才博,万永革,等.铲形逆冲断层地震破裂动力学模型及其在汶川地震研究中的启示[J].地球物理学报,2011, 54(5):1260-1269(T a o W e i,H uC a i b o,W a nY o n g g e,e t a l.D y n a m i cM o d e l i n g o fT h r u s tE a r t h q u a k eo nL i s t r i cF a u l ta n dI t s I n f e r e n c et oS t u d y o f W e n c h u a nE a r t h q u a k e[J].C h i n e s eJ o u r n a l o fG e o p h y s i c s,2011,54(5):1260-1269)[16]O k a d aY.I n t e r n a lD e f o r m a t i o n D u et oS h e a ra n d T e n s i l eF a u l t s i n aH a l f-S p a c e[J].B u l l e t i n o f t h e S e i s m o l o g i c a l S o-c i e t y o fA m e r i c a,1992,82(2):1018-1040E v i d e n c e o n t h e S t r e s sE f f e c t o f t h e2008W e n c h u a nE a r t h q u a k eR u p t u r e t o t h eN o r t h e a s tJ I NZ h i t o n g1,2WA N Y o n g g e1WA N GF u c h a n g1Y A N GF a n1L IY a o21I n s t i t u t e o fD i s a s t e rP r e v e n t i o n,465X u e y u a nS t r e e t,Y a n j i a o,S a n h e065201,C h i n a2I n s t i t u t e o fG e o p h y s i c s,C E A,5S o u t h-M i n z u d a x u eR o a d,B e i j i n g100081,C h i n aA b s t r a c t:B a s e d o n f r a c t u r e d i s t r i b u t i o nm o d e l,w h i c h u s e s am i x e d i n v e r s i o n o f g e o d e t i c d a t a,t h i s s t u d y c a l-c u l a t e s t h e r u p t u r e p r o c e s s o f t h eB e i c h u a n f a u l t f r o mt h e p e r s p e c t i v e o f t h eC o u l o m b s t r e s s c a l c u l a t i o n.T h e r e s u l t s o f t h i s p a p e r o f f e r e v i d e n c e o n s t r e s s o f t h e r u p t u r e o f t h e B e i c h u a n f a u l t f r o ms o u t h w e s t t o n o r t h e a s t. T h e B e i c h u a n f a u l t i s d i v i d e d i n t o f i v e f a u l t s i n t h i s p a p e r,a n d t h e C o u l o m b s t r e s s c h a n g e s o n t h e s u b s e q u e n t f a u l t a r e c a l c u l a t e d r e s p e c t i v e l y.T h e r e s u l t s s h o w t h a t:1)T h e C o u l o m b s t r e s s p r o d u c e d b y Y i n g x i u-H o n g k-o u s e c t i o n i nm o s t a r e a s o f L o n g m e n s h a n-Q i n g p i n g s e c t i o n i s p o s i t i v e.T h e s a m e i s t r u e f o r o t h e r s e g m e n t s, s u c ha sL o n g m e n s h a n-Q i n g p i n g s e c t i o ni n G a o c h u a n-B e i c h u a ns e c t i o n,G a o c h u a n-B e i c h u a ns e c t i o ni nB e i-c h u a n-P i n g d o n g s e c t i o n a n dB e i c h u a n-P i n g d o n g s e c t i o n i n t h eN a n b a-Q i n g c h u a ns e c t i o n.2)T h e r u p t u r eo f t h e81.7%a r e a i n t h eG a o c h u a n-B e i c h u a n s e c t i o nw a s t r i g g e r e d b y t h e r u p t u r e o f t h e L o n g m e n s h a n-Q i n g p i n g s e c t i o n.H o w e v e r,t h e p r e v i o u s c o n t i n u o u s f a u l t(Y i n g x i u-H o n g k o u s e c t i o n)h a d l i t t l e e f f e c t o n t h e r u p t u r e o f G a o c h u a n-B e i c h u a n s e c t i o n.3)t h e r u p t u r eo f t h e83.2%a r e ao fB e i c h u a n-P i n g d o n g s e c t i o nw a s t r i g g e r e d m a i n l y b y t h e r u p t u r eo f t h eG a o c h u a n-B e i c h u a ns e c t i o n.T h e p r e v i o u s c o n t i n u o u s f a u l t(Y i n g x i u-H o n g k o u s e c t i o n a n dL o n g m e n s h a n-Q i n g p i n g s e c t i o n)h a d l i t t l e e f f e c t o n t h e r u p t u r e o f B e i c h u a n-P i n g d o n g s e c t i o n.4) T h e r u p t u r e o f99.4%o f t h e a r e a i n t h eN a n b a-Q i n g c h u a n s e c t i o nw a sm a i n l y t r i g g e r e d b y t h e r u p t u r e o f B e i-c h u a n-P i n g d o n g s e c t i o n.T h e p r e v i o u s c o n t i n u o u s f a u l t(Y i n g x i u-H o n g k o us e c t i o n,L o n g m e n s h a n-Q i n g p i n g s e c t i o n a n dG a o c h u a n-B e i c h u a ns e c t i o n)h a d l i t t l e e f f e c t o n t h e r u p t u r eo fB e i c h u a n-P i n g d o n g s e c t i o n.T h i s p a p e r a l s o c a l c u l a t e s t h e s t r e s s t r i g g e r i n g e f f e c t o f B e i c h u a n f a u l t o nP e n g g u a n f r a c t u r e.W e s p e c u l a t e t h a t t h e r u p t u r e o f Y i n g x i u-H o n g k o u s e c t i o n t r i g g e r e d t h e r u p t u r e o fm o s t a r e a s o f P e n g g u a n f a u l t,a n d t h e r u p t u r e o f L o n g m e n s h a n-Q i n g p i n g s e c t i o n t r i g g e r e d t h e r u p t u r e o f a s m a l l p a r t o f t h eP e n g g u a n f a u l t.K e y w o r d s:f r a c t u r e d i s t r i b u t i o n;g e o d y n a m i c s;C o u l o m b s t r e s s;W e n c h u a n e a r t h q u a k e;f r a c t u r e d i r e c t i o nF o u n d a t i o n s u p p o r t:F u n d a m e n t a lR e s e a r c hF u n d s f o r t h eC e n t r a lU n i v e r s i t i e s,N o.Z Y20130211;N a t i o n a l N a t u r a l S c i e n c e F o u n d a t i o n o f C h i n a,N o.41674055.A b o u t t h e f i r s t a u t h o r:J I NZ h i t o n g,a s s o c i a t e p r o f e s s o r,m a j o r s i n s e i s m o l o g y a n d g e o d y n a m i c s,a p p l i e dm a t h e m a t i c s,E-m a i l:j i n z h i t o n g @c i d p.e d u.c n.C o r r e s p o n d i n g a u t h o r:WA N Y o n g g e,P h D,r e s e a r c h e r,m a j o r s i n s e i s m o l o g y a n d g e o d e s y,E-m a i l:w a n y g217217@v i p.s i n a.c o m.987。

汶川地震之破裂特性马国凤;温怡瑛【摘要】@@ 2008年汶川地震发生在四川盆地西北边缘之龙门山断裂带中的北川-映秀断层, 造成约250 km地表破裂, 断层面往西倾角约30°, 以逆冲机制为主、伴有右移分量的错动, 最大位移量约9 m. 龙门山构造机制为印度板块往北挤压欧亚大陆板块造成青藏高原向北及向东位移, 但受阻于四川地块, 而形成宽大的南北向挤压构造带, 所以其构造为由西向东发展, 该区域包含典型的逆冲断层与活跃的右移构造.【期刊名称】《国际地震动态》【年(卷),期】2010(000)006【总页数】2页(P7-8)【作者】马国凤;温怡瑛【作者单位】中央大学地球物理研究所,桃园县,32001;中央大学地球物理研究所,桃园县,32001【正文语种】中文【中图分类】P315.2本研究采用多个余震,针对断层南段及北段,选取与主震机制相似的余震及走向断层机制的余震做为经验格林函数进行解回旋分析。

研究结果显示2008年汶川地震主要破裂在前35s,有明显的破裂方向性,在破裂初始的南段以逆冲形式释放能量,尔后在北段转为右移机制,符合野外地质调查结果。

但在南段与北段之间有明显的破裂暂停的可能性,因为震源时间函数在两段间显示明显的分离,在强地动记录中亦发现此现象。

因此怀疑北段的走向断裂为一诱发性断裂,而非由震中汶川连续破裂而形成。

除此之外,分析结果亦发现逆冲断层地震发生超剪切破裂速度(5km/s)的可能性。

因此,为了检验2008年汶川地震之破裂速度变化,本研究也进行远震波行逆推断层滑移分布,并配合GPS与强地动数据正推仿真同震地表位移,初步验证地震破裂特性。

结果显示,2008年汶川地震初始以1.7km/s速度破裂,而在最大位移处则加速到3.7km/s,平均的破裂速度为2.5km/s。

然而,目前对于2008年汶川地震破裂断层倾角角度的高低,以及是否单一或多条平行断层同时破裂,仍未有确信的答案,因此本研究未来将试着建立不同断层模型进行远震波形逆推分析,之后并期望以动力学研究了解此地震发生过程中,破裂如何在当时的应力场作用下开始成核、扩展及停止。

汶川MS8.0地震对龙门山断裂带附近地应力环境影响初探——以北川、江油地区为例丰成君;陈群策;谭成轩;吴满路;秦向辉;廖椿庭【摘要】为探讨汶川Ms8.0地震对龙门山断裂带现今地应力环境的影响,2009年10-12月,在龙门山断裂带的北川、江油地区开展了3个200 m深度钻孔水压致裂地应力测量,获得了汶川Ms8.0地震发生1年多以后断裂带附近地壳浅表层地应力环境.根据研究区内的原地应力测量结果及汶川M8.0地震引起的断层错动等资料,运用线弹性有限元数值模拟方法,计算得到了由断层错动位移所产生的附加应力,并推算了ZK02和ZK03位置震前应力分布特征.通过对比分析,揭示了断裂带附近地应力场的变化规律,探讨了汶川Ms8.0地震对龙门山断裂带附近地应力环境的影响.%In order to investigate the influence of Wenchuan MS8. 0 earthquake on in-situ stress state near the Longmenshan fault zone, hydraulic fracturing measurements in three 200 m-deep boreholes were carried out in Beichuan and Jiangyou areas near the fault zone from Oct. to Dec, 2009, and the distribution of current in-situ stress there at the time more than 1 year after the earthquake was analyzed. Based on the in-situ stress measurements and coseismic fault displacement in the study areas, the distribution of additional stress induced by fault motion was calculated with a linear-elastic finite element simulation, and then distribution of the principal stress at the two boreholes before the earthquake was calculated. Finally, the influence of Wenchuan MS8. 0 earthquake on in-situ stress state in a superficial zone near Longmenshan fault was discussed through comparative analysis.【期刊名称】《地震学报》【年(卷),期】2013(035)002【总页数】14页(P137-150)【关键词】龙门山断裂带;水压致裂地应力测量;地应力环境;线弹性有限元数值模拟【作者】丰成君;陈群策;谭成轩;吴满路;秦向辉;廖椿庭【作者单位】中国北京100081 中国地质科学院地质力学研究所;中国北京100081 中国地质科学院地质力学研究所;中国北京100081 国土资源部新构造运动与地质灾害重点实验室;中国北京100081 中国地质科学院地质力学研究所;中国北京100081 国土资源部新构造运动与地质灾害重点实验室;中国北京100081 中国地质科学院地质力学研究所;中国北京100081 国土资源部新构造运动与地质灾害重点实验室;中国北京100081 中国地质科学院地质力学研究所;中国北京100081 国土资源部新构造运动与地质灾害重点实验室;中国北京100081 中国地质科学院地质力学研究所【正文语种】中文【中图分类】P315.72+7引言地应力是导致地震发生的重要因素之一,大地震的孕育和发生是在特定构造部位地应力长期积累、集中、加强,最终导致应变能突然释放的过程(李四光,1977).大震发生前后,断裂带附近及外围地区应力分布发生明显变化的现象已被我国研究人员所证实.Liao等(2003)捕捉到昆仑山MS8.1特大地震前后地表浅部(深度h<60m)地应力变化,测量得到大地震前最大主应力为12MPa,地震后下降到3—4MPa,证实了大震前应力高度集中和大震后应力大幅降低的现象.郭啟良等(2009)在汶川MS8.0地震发生前1个月在龙门山断裂带广元—青川附近,测量得到350—420m深度范围内的最大主应力为21—22MPa;大震后1个星期,重复测量得到相同深度范围内的最大主应力约为15MPa,同样为该现象提供了佐证. 大震发生前后,断裂带附近及外围地区最大(水平)主应力方向发生不同程度变化和调整的现象也已得到证实.1966年邢台MS6.8地震和1976年唐山MS7.8地震后,李方全和王连捷(1979)、李方全等(1982)、李方全和刘光勋(1986)在震中区及外围地区测得最大水平主应力方向分别为N54°W和N47°W,与区域构造应力场方向(近EW向)有较大的差别.Tanaka和Oka(1979)在阪神MS7.2地震后,在震中区附近的平木和宝殿得到最大水平主应力方向与区域构造应力场相比分别逆时针偏转了35.8°和25°.2008年5月12日汶川MS8.0地震发生在龙门山断裂带上.此次地震沿龙门山断裂带造成250余千米的地表破裂,主要沿龙门山中央断裂的中、北段及前山断裂的中段呈平行展布,沿破裂带河流阻塞、山体崩塌、大量房屋倒塌、人员伤亡严重(徐锡伟等,2008;中国地震局监测预报司,2009).如此大的地震及其造成的地表破裂势必会对龙门山断裂带附近的应力场造成不同程度的影响.讨论大震活动对断裂附近地应力环境的影响,在一定程度上对于认识地震的孕育、发生及发展的整个动力学过程有着重要的意义.1 区域地质概况龙门山断裂带作为青藏高原东部巴颜喀拉块体与华南块体的分界线,是中国南北地震带中段的重要组成部分,是我国最重要的地震活动带之一(邓启东等,1994;张培震等,2003;马保起等,2005;易桂喜等,2006).断裂带南起泸定、天全,经宝兴、灌县、江油、广元进入陕西宁强、勉县一带,全长约500km,宽约40—50km,是一条大型的活动断裂.断裂带总体走向N40°—50°E,倾向北西,主要由4条主断裂组成(图1),由西北向东南方向依次为:龙门山后山断裂(耿达—陇东断裂、茂县—汶川断裂、青川断裂)、龙门山中央断裂(盐井—五龙断裂、北川—映秀断裂、茶坝—林庵寺断裂)、龙门山前山断裂(大川—双石断裂、灌县—安县断裂、江油—广元断裂)及山前隐伏断裂带(陈国光等,2007).对龙门山断裂带的地貌、地质构造、GPS观测资料和地震活动等研究表明,整个龙门山断裂带的活动程度在其几何展布上具有明显的非均一性,大致以北川—江油一线为界把龙门山断裂带划分为西南段和东北段.西南段晚更新世以来活动强烈,活动方式以逆冲为主兼具右旋走滑;东北段第四纪活动微弱,显示出右旋走滑-逆冲的运动方式(唐荣昌等,1995;李勇等,2006,2008;陈国光等,2007;杨晓平等,2008;中国地震局监测预报司,2009).此外,GPS观测结果表明,断裂带西南段运动速率介于2.0—3.0mm/a之间,而东北段运动速率只有1.5mm/a(唐文清等,2004;张培震,2008).图1 研究区地质背景与地应力测量位置示意图(据杨晓平等(2008)补充绘制)F1-1:耿达—陇东断裂;F1-2:茂县—汶川断裂;F1-3:平武—青川断裂;F2-1:盐井—五龙断裂;F2-2:北川—映秀断裂;F2-3:茶坝—林庵寺断裂;F3-1:大川—双石断裂;F3-2:灌县—安县断裂;F3-3:江油—广元断裂;F4:山前隐伏断裂带;F5:龙泉山断裂带;F6:鲜水河断裂带;F7:丽江—小金河断裂;F8:峨边断裂;F9:岷江断裂;F10:虎牙断裂Fig.1 Neotectonic setting and in-situ stress measurement sites(modified after Yang et al,2008)F1-1:Gengda--Longdong fault;F1-2:Maoxian--Wenchuan fault;F1-3:Pingwu--Qingchuan fault;F2-1:Yanjing--Wulong fault;F2-2:Beichuan--Yingxiu fault;F2-3:Chaba--Lin’ansi fault;F3-1:Dachuan--Shuangshi fault;F3-2:Guanxian--Anxian fault;F3-3:Jiangyou--Guangyuan fault;F4:Potential piedmont fault zone;F5:Longquanshan fault zone;F6:Xianshuihe fault zone;F7:Lijiang--Xiaojinhe fault;F8:Ebian fault;F9:Minjiang fault;F10:Huya fault自公元638年有历史地震资料记载以来,青藏高原东缘地区共发生MS≥4.7地震66次.这些破坏性地震主要集中在岷山断块和龙门山断裂带西南段,而龙门山断裂带东北段尚未有破坏性地震记载(中国地震局监测预报司,2009).在过去的约350年中,龙门山断裂带附近发生的地震活动大致以平武—江油一线为界.断裂带西南段在过去发生MS≥6.0的地震至少有3次,分别为1657年4月21日汶川6.5级、1958年2月8日北川6.3级和1970年2月24日大邑西6.3级地震;而东北段则无6级以上强震发生的记录(图1)(唐荣昌,韩渭宾,1993;国家地震局震害防御司,1995).2 汶川MS8.0地震后龙门山断裂带附近地应力场研究2.1 原地应力测量结果水压致裂地应力测量方法是国际岩石力学学会试验方法委员会建议的确定岩体应力的有效方法之一(国际岩石力学学会试验方法委员会,1988;Haimson,Cornet,2003).2008年5月12日汶川8.0级地震发生后,于2009年10—12月在龙门山断裂带附近北川、江油地区3个钻孔中开展了水压致裂地应力测量,测量钻孔编号分别为ZK01、ZK02和ZK03,钻孔深度均为200m,钻孔位置见图1,各钻孔基本情况见表1,水压致裂地应力测量结果见表2.表1 3个测量钻孔基本情况介绍Table 1 Information on the 3boreholes钻孔深度km ZK01 31°49′09″ 104°44′58″ 583 200 主要为泥岩、砂岩、泥灰岩,岩芯节理不发育,较完整编号北纬东经高程/m /m 岩性描述距龙门山中央断裂距离/10 ZK02 31°57′46″ 104°39′59″ 628 200 主要为泥灰岩和石灰岩,岩芯节理不发育,完整2.5 ZK03 31°57′17″ 104°40′20″ 624 200 主要为泥灰岩和石灰岩,岩芯节理不发育,较完整3.52.2 震后龙门山断裂带附近地应力状态1)3个主应力值之间的关系.在测试深度内,3个主应力的关系表现为SH>Sh>Sv,表明水平构造应力占主导作用.2)最大水平主应力值分布特征.ZK01在85.50—178.50m深度内,最大水平主应力SH 为3.86—10.66MPa;ZK02在58.00—195.00m 深度内,SH 为2.78—7.07MPa;ZK03在77.00—193.00m深度内,SH为4.14—16.19MPa.在距断裂最近的ZK02位置,最大水平主应力值要明显低于距断裂稍远的ZK01和ZK03,呈现出随着距断层距离的增大而增加的趋势.3)最大剪应力值分布规律.ZK01最大剪应力值为0.67—2.97MPa,平均为1.81 MPa;ZK02为0.04—1.76MPa,平均为0.88MPa;ZK03为0.89—5.54MPa,平均为2.52MPa.在距离龙门山中央断裂最近的ZK02,最大剪应力平均值最小,随着距断裂带距离的增大,最大剪应力也有增加的趋势(图2c).这种变化趋势一定程度上与Zoback和Roller(1979)及Zoback等(1980)在圣安德烈斯断层附近得到的最大剪应力的变化趋势(图2a),以及李方全等(1982)、李方全和刘光勋(1986)在郯庐断裂带附近得到的结果较为类似(图2b).图2c显示的龙门山断裂带附近最大剪应力分布形态与图2a,b显示的略有不同.作者认为是由于ZK01位于龙门山山前断裂的下盘,距离山前断裂较近,其剪应力值有所降低.这种现象在郯庐断裂带附近的青岛和宿县两个测点中也有所体现.表2 3个测量钻孔水压致裂地应力测量结果Table 2 Results of hydraulic fracturing measurements at the 3sites注:Pb为岩石原地破裂压力;Pr为破裂面重张压力;Ps为破裂面瞬时关闭压力;Po为孔隙压力;SH为最大水平主应力;Sh为最小水平主应力;Sv为用上覆岩层(密度2650kg/m3)重量估算的垂直应力.钻孔编号压裂段深度/m最大水平主应力方向ZK01 85.50 12.315.51 4.20 0.866.23 4.20 2.27 N压裂参数Pb/MPa Pr/MPa Ps/MPa Po/MPa应力值SH/MPa Sh/MPa Sv/MPa 60°E 94.94 15.13 4.803.20 0.95 3.86 3.20 2.52 104.50 9.245.02 4.06 1.056.11 4.06 2.77 123.50 13.75 6.46 4.78 1.24 6.64 4.78 3.27 N53°E 134.50 12.467.32 4.88 1.35 5.98 4.88 3.56 152.50 12.22 5.52 5.29 1.538.82 5.29 4.04 N71°E 163.47 13.35 8.75 6.19 1.63 8.19 6.19 4.33 178.50 16.019.72 7.39 1.79 10.66 7.39 4.73 N61°E ZK02 58.00 5.32 2.47 1.82 0.53 2.78 1.82 1.54 80.00 7.27 4.44 2.75 0.75 3.06 2.75 2.12 N33°E 91.85 11.07 7.03 4.180.87 4.64 4.18 2.43 N55°E 117.00 9.05 5.05 3.70 1.12 4.93 3.70 3.10 N53°E 124.00 8.756.34 4.58 1.19 6.21 4.58 3.29 N87°E 133.00 10.51 6.98 4.61 1.28 6.52 4.61 3.52 148.00 10.75 5.75 3.86 1.43 4.40 3.86 3.92 N58°E 185.00 13.13 10.57 6.48 1.807.07 6.48 4.90 195.00 9.03 7.605.35 1.906.55 5.35 5.17 ZK03 77.00 7.59 6.02 4.25 0.74 6.004.25 2.04 N33°E 86.00 4.58 3.38 2.78 0.83 4.14 2.78 2.28 95.50 7.79 4.08 3.10 0.92 4.31 3.10 2.53 N37°E 105.50 8.676.50 5.54 1.02 9.09 5.54 2.80 N73°E 123.00 9.267.23 5.48 1.208.02 5.48 3.26 133.00 8.78 6.47 5.41 1.30 8.45 5.41 3.52 144.009.91 7.13 5.77 1.41 8.76 5.77 3.82 152.20 10.76 7.09 5.11 1.49 6.74 5.11 4.03 166.00 11.49 10.08 7.59 1.63 11.05 7.59 4.40 176.78 10.557.57 6.85 1.73 11.26 6.85 4.68 193.00 14.35 9.47 9.19 1.90 16.19 9.19 5.11图2 圣安德烈斯断层附近(a)、郯庐断裂带附近(b)和龙门山断裂带东北段(c)最大剪应力分布横坐标为测点距断层的垂直距离Fig.2 Distribution of maximum shear stress near San Andreas fault(a),Tanlu fault(b)and the northeastern segment of Longmenshan fault zone(c)Abscissa indicates vertical distance from measuring sites to fault4)最大水平主应力方向.3个钻孔中得到的最大水平主应力方向为N33°—87°E,受钻孔所在地形、岩性差异等因素的影响,最大水平主应力方向较离散;排除浅部结果(约80 m以上),最大水平主应力方向介于N53°—87°E之间.该结果与龙门山断裂带东北段右旋走滑方式为主的运动特征所反映的力学机制较相符.3 汶川MS8.0地震对断裂带附近地应力环境影响初探3.1 研究思路基于汶川MS8.0地震在研究区内产生的断层错动位移资料,运用线弹性有限元数值模拟方法,计算得到了由断层错动位移所产生的附加应力场;依据附加应力模拟结果,结合ZK02和ZK03震后地应力实测结果,运用弹性力学中的基本公式,推算了ZK02和ZK03钻孔在同等深度上震前主应力分布特征;最后通过对比分析,讨论了汶川MS8.0地震对龙门山断裂带附近地壳浅表层地应力场的影响.1)震前ZK02和ZK03位置初始应力状态(未知).建立平面直角坐标系x′oy′.其中,x′正方向与正东方向一致,y′正方向与正北方向一致.设在直角坐标系x′oy′下,地震前ZK02和ZK03在200m深度内的最大、最小水平主应力分别为σbmax,σbmin,最大水平方向与坐标轴x′正方向的夹角为θ0,二维平面应力状态下的初始应力张量表示为2)ZK02和ZK03位置附加应力状态(由数值模拟得到).假设大震前断裂附近初始应力场连续,大震活动产生的断层错动位移势必会对初始应力场产生影响.由断层错动位移产生的对初始应力场的影响量或调整量我们称之为附加应力.设该附加应力在直角坐标系x′oy′下,ZK02和ZK03在200m深度内最大、最小水平主应力分别为Δσmax,Δσmin,最大水平方向与坐标轴x′正方向的夹角为θ1,二维附加应力张量表示为3)震后ZK02和ZK03位置应力状态(由地应力实测结果计算得到).在直角坐标系x′oy′下,设ZK02和ZK03位置在200m深度内震后最大、最小水平主应力分别为σamax,σamin,最大水平方向与坐标轴x′正方向的夹角为θ2(注:σamax,σamin和θ2为已知量,且σamax=SH,σamin=Sh),震后二维应力张量为4)震前ZK02和ZK03位置初始应力张量求解.根据关系式“初始应力张量(震前)+附加应力张量=新应力张量(震后)”,可得由式(4)可求出ZK02和ZK03位置对应深度段上震前应力张量σ,再根据式(5)、式(6)和式(7),则可计算出汶川MS8.0地震前ZK02和ZK03在同等深度上的最大、最小水平主应力及最大水平主应力方向为5)对比分析.通过对比两钻孔的地应力推算结果(震前)与实测结果(震后),可初步讨论汶川MS8.0地震对断裂附近地壳浅表层地应力环境的影响.然而,按照上述思路分析,还需满足一定的假设或限定:1)水压致裂应力测量方法假设3个主应力(σ1,σ2,σ3)中两个主应力为水平,另外一个为垂直,大小近似等于上覆岩石自重,故本文认为大震前后垂直主应力没有发生变化,只计算两个水平主应力及在该平面应力状态下的应力张量.2)文中有限元数值模拟得到的附加应力张量是三维的,而所有的应力张量计算均为二维.因此,只有附加应力模拟结果中两个主应力(最大、中间主应力)均为水平或近水平时,才能近似用三维附加应力结果中的二维应力张量参与式(4)的计算.3)为便于计算,在直角坐标系x′oy′下,对截面上的正应力和剪应力做如下规定:正应力均以压为正,拉为负;剪切应力以使微元体或单元体产生顺时针方向转动时为正,反之为负.3.2 断层错动位移引起附加应力场模拟研究1)三维有限元地质体模型.以1∶50 000DEM图为基础,取ZK02和ZK03所在位置周围约42km2的区域作为三维地质模型的范围(模型东西长7km,南北宽约6.1km)(图3a).ZK02和ZK03的连线近似垂直于龙门山中央断裂的走向.由于地质条件比较复杂,在三维地质体建模过程中进行了简化.主要包括:①由于两个地应力测量钻孔位于龙门山中央断裂的下盘,故模型中只考虑了龙门山中央断裂的下盘(图3a);②将龙门山中央断裂作为一个面处理,断裂面总体走向N40°E,倾向NW,倾角约60°(中国地震局监测预报司,2009);③ 在模型中不考虑地层和岩石物性随深度的变化;④ 模型的下表面仅取-1 500m高程面;⑤ 参考室内岩石物理及力学性质实验结果,我们对模型中两种不同的介质参数取值如下:图3 三维有限元模型(a)和有限元网格划分(b)Fig.3 Three-dimensional finite element model(a)and division of the finite element mesh(b)ZK02所在岩体:弹性模型E=18 200MPa,泊松比ν=0.22,ρ=2 650kg/m3. ZK03所在岩体:弹性模型E=20 000MPa,泊松比ν=0.21,ρ=2 700kg/m3. 本次三维有限元模型采用4面体4节点单元,共划分单元229 842个,节点个数48 719(图3b).2)约束条件.对模型北侧和南侧边界y方向的位移进行约束,对模型东侧和西侧边界x方向的位移进行约束,对模型下界面即-1 500m高程面的z方向的位移施加约束.3)载荷条件.汶川MS8.0地震造成的地表主破裂带显示,在ZK02和ZK03所在的北川县桂溪乡凤凰村一带,地表主破裂带错断乡村公路,水平位移至少为3.0m,垂直位移约为2.5m,断层运动性质为右旋-逆冲(徐锡伟等,2008).在计算过程中,沿断层走向和倾向分别给断层面施加3.0m的走滑分量和2.5m的逆冲分量(图3a).图4 附加应力场中最大主应力分布(ZK02—ZK03剖面)Fig.4 Distribution of the maximum principal stress among the additional stress near the fault (ZK02—ZK03profile)4)附加应力分布特征(ZK02和ZK03位置).① 最大主应力分布:在200m深度范围内,ZK02处为11.37—15.66MPa(图4),方向为N70°W(图5a);ZK03处为6.80—7.80MPa(图4),方向为N65°W(图5b).两钻孔位置最大主应力均为拉应力,且为水平,因此,该最大主应力可近似代表二维附加应力场中的最大水平主应力Δσmax.② 中间主应力分布:在200m深度范围内,ZK02处为1.70—2.64MPa;ZK03处为3.83—4.12MPa(图6),均为拉应力(图5),且倾角均小于15°,近似水平,故可用该中间主应力值近似代表二维附加应力场中的最小水平主应力Δσmin.图5 ZK02附近(a)和ZK03附近(b)最大水平主应力方向Fig.5 Orientationof the maximum principal stress near the holes ZK02(a)and ZK03(b)5)ZK02和ZK03位置二维附加应力张量模拟结果.由模拟结果可得到ZK02和ZK03中不同深度段上二维附加应力张量(表3).为合理对比试验数据,我们只选取两个钻孔中已做定向印模试验深度段上的应力张量(ZK02中共5段,ZK03中共3段).图6 附加应力场中间主应力分布(ZK02—ZK03剖面)Fig.6 Distribution of the intermediate principal stress among the additional stress near the fault (ZK02—ZK03profile)表3 ZK02和ZK03位置附加应力分量模拟结果Table3 Simulated additional stress components at various depths of the holes ZK02and ZK03钻孔编号计算深度/m 附加应力分量模拟值Δσx′/MPa Δσy′/MPa Δτx′y′/MPa ZK02 80.00 -12.45 -3.55 3.73 91.85 -12.27 -3.50 3.68 117.00 -11.90-3.38 3.57 124.00 -11.80 -3.35 3.55 148.00 -11.45 -3.24 3.44ZK03 77.00 -7.14 -4.74 1.43 95.50 -7.12 -4.70 1.44 105.50 -7.11 -4.68 1.443.3 ZK02和ZK03位置震后二维应力张量求解已知受力物体内某点A处于平面应力状态,已知应力分量为σx≠0,σy≠0,τxy≠0,σz=0,τxz=0,τyz=0,根据二维平面应力张量坐标转换方程(8)、(9)、(10),可求得任意方向x′(与坐标轴x正方向夹角为θ,θ角以x轴正方向为起始线,逆时针取正,顺时针取负)(图7a)上的正应力σx′和切应力τx′y′(石耀霖,2004).建立平面直角坐标系xoy.其中,x正方向与两钻孔得到的最大水平主应力方向一致,y正方向与最小水平主应力方向一致(图7b).已知应力分量为,,和=SH,==Sh,==0),由二维平面应力张量坐标转换方程(8)、(9)、(10)可计算ZK02和ZK03在平面x′oy′上的各深度段的应力张量值和τ(表4).由关系式+=+可验证表4中的计算结果是正确的.图7 平面直角坐标系(a)及应力分量(b)Fig.7 Plane Cartesien coordinates (a)and stress components(b)表4 ZK02和ZK03位置震后应力分量计算结果Table 4 Calculated stress components at ZK02and ZK03(after Wenchuan MS8.0earthquake)钻孔编号计算深度/m水平主应力参数σamax/MPa σamin/MPa σamax方向θ2/°水平应力分量计算值σax′/MPa σa y′/MPa τax′y′/MPa ZK02 80.003.06 2.75 N33°E -57 2.84 2.97 0.14 91.854.64 4.18 N55°E -354.49 4.33 0.22 117.00 4.93 3.70 N53°E -37 4.48 4.15 0.59 124.00 6.21 4.58 N87°E -3 6.21 4.58 0.09 148.00 4.40 3.86 N58°E -32 4.25 4.01 0.24 ZK03 77.00 6.00 4.25 N33°E -57 4.775.48 0.80 95.50 4.31 3.10 N37°E -53 3.54 3.87 0.58 105.50 9.09 5.54N73°E -17 8.79 5.84 0.993.4 ZK02和ZK03位置初始(或震前)应力张量及主应力计算根据式(4)—(7)可计算出ZK02和ZK03在对应深度段上的二维初始应力张量值,最大、最小水平主应力值,以及最大水平主应力方向(表5).由关系式σbx′+σb y′=σbmax+σbmin可验证表5中初始最大、最小水平主应力的计算结果是正确的.表5 ZK02和ZK03位置初始应力分量及水平主应力计算结果Table 5 Calculated initial horizontal stress components and horizontal principal stress atZK02and ZK03注:σbv为垂直应力,根据上覆岩层(密度2650kg/m3)重量估算.钻孔编号深度/m MPa ZK02 80.00 15.29 6.52 -3.59 -19.66N70.34°W 16水平主应力分量值σbx′/MPa σby′/MP a τbx′y′/MPa θ0/°水平主应力参数计算值σbmax方向σbmax/MPa σbmin/MPa σbv/.57 5.24 2.25 91.85 16.76 7.83 -3.46 -18.90 N71.10°W 17.94 6.65 2.43 117.00 16.39 7.53 -2.98 -16.98 N73.02°W 17.30 6.62 3.10 124.00 18.00 7.93 -3.46 -17.25 N72.75°W 19.08 6.86 3.29 148.0015.69 7.25 -3.20 -18.58 N71.42°W 16.77 6.17 3.92 ZK03 77.00 11.91 10.22 -0.63 -18.40 N71.60°W 12.12 10.01 2.04 95.50 10.66 8.57 -0.86 -19.75 N70.25°W 10.96 8.27 2.53 105.50 15.89 10.53-0.45 -4.78 N85.22°W 15.9310.49 2.80由表5可得到汶川MS8.0地震前龙门山断裂带附近浅表层地应力分布特征:1)3个主应力值之间的关系.3个主应力的关系表现为σbmax(最大水平主应力)>σbmin(最小水平主应力)>σbv(垂直应力),与震后相比无变化.2)最大水平主应力值分布规律.ZK02最大水平主应力σbmax为16.77—19.08MPa;ZK03为11.18—15.50MPa.距断裂最近的ZK02最大水平主应力值明显高于距断裂距离稍远的ZK03,呈现出随着距断层距离的减小而增加的趋势. 3)最大剪应力值分布.在ZK02中,初始最大剪应力τbmax在80—150m范围内为6.43—7.90MPa,平均为7.27MPa;在ZK03中,约77—106m 范围内为4.33—6.35 MPa,平均为5.23MPa.此结果显示出越靠近断裂,最大剪应力值越高的趋势.最大剪应力的这一分布态势与郭啟良等(2009)的研究结果和认识一致. 4)最大水平主应力方向.计算得到北川、江油地区震前的最大水平主应力方向约为N67°—88°W,即WNW--EW向(表5).该结果与龙门山地区构造应力场的主压应力方向基本吻合(刘光勋等,1986;崔效锋,谢富仁,1999;谢富仁等,2003;安其美等,2004),与汶川MS8.0地震的震源机制解的P轴方向(WNW),以及4.7级以上多数余震震源机制解P轴方位(N60°—70°W)比较一致(胡幸平等,2008;郑勇等,2009;崔效锋等,2011).该方向同样有利于研究区域内该段断裂带产生的右旋走滑活动.3.5 汶川MS8.0地震对龙门山断裂带附近浅表层地应力环境的影响1)对初始最大水平主应力值的影响.受断层错动位移引起的附加应力的影响,龙门山断裂带附近北川、江油地区的初始最大水平主应力值有所降低,越靠近断裂带,初始最大水平主应力的降低值也越多(图4、图8).图8 ZK02和ZK03位置初始最大水平主应力(SH)降低值比较(h<200m)Fig.8 Contrast of decreased initial maximum principal stress betweenZK02and ZK03(h<200m)比较ZK02与ZK03地震前后最大水平主应力值(表2、表5),还可以明显看出,在相同位置上,震前断裂带附近最大水平主应力高度集中,震后该值又大幅降低.此外,距断层不同位置处最大水平主应力值在地震前后的分布规律也有明显差异.表现为:震前,最大水平主应力值与断裂垂直距离呈反比的趋势;震后,最大水平主应力值与断裂垂直距离呈正比的趋势.2)对最大剪应力的影响.发震断裂附近最大剪应力值在地震前后的分布规律有明显差异.表现为:震前,最大剪应力与断裂垂直距离呈反比的趋势;震后,最大剪应力与断裂垂直距离呈正比的趋势.3)对初始最大水平主应力方向的影响.在ZK02和ZK03位置,计算得到的震前最大水平主应力方向平均约为N73°W;震后地应力实测得到的最大水平主应力方向介于NNE--ENE之间,优势方向为N53°—65°E,平均约为N58°E,与震前相比逆时针偏转了约49°.4 讨论与结论汶川MS8.0地震发生约1年后,地应力测量结果显示断裂带附近最大水平主应力方向与区域构造应力场方向存在明显的差异,对产生该差异的解释不同学者的观点也不尽相同.有研究表明,汶川MS8.0地震后,在北川、平武以及汶川地震破裂带的最北端有相当一部分4.7级以下余震的P轴方向为ENE,认为可能是由于汶川地震主断裂上除了发生余震外,同时引发了某些未知的NNW走向的次级小断裂活动(崔效锋等,2011).本文研究区ZK02和ZK03位置测量得到的最大水平主应力方向(NE--ENE)与该类余震的震源机制解P轴方位比较一致,因此,不排除研究区附近隐伏的NNW向次级小断裂活动对浅表层应力环境的影响.此外,还有研究认为,岷山隆起可能对来自西侧的中下地壳软流层物质起阻挡作用,使其发生北东方向分流.其上部的上地壳物质也发生了同方向的运动,从而应力方向由NW向NE转换.而远离岷山隆起带的区域,应力方向又逐渐趋于NW向,在中央断裂的北川县—南坝镇段主应力方向为NE--ENE(刘健等,2012).该观点也值得进一步商榷.本文根据地震活动产生的附加应力场对初始应力场的影响,认为造成该差异的原因主要是大震活动使得主压应力方向在震后发生偏转.通过对比龙门山断裂带附近北川、江油地区两钻孔地震前后的地应力分布特征,可以得出如下结论:1)在断裂带附近地壳浅表层,3个主应力的关系在地震前后均表现为SH>Sh>Sv(或σbmax>σbmin>σbv),显示出研究区域内水平构造应力作用占主导. 2)在断裂带附近相同位置上,最大水平主应力值在大震前后分别呈现出高度集中和大幅降低的现象.3)在断裂带附近不同位置上,最大水平主应力和最大剪应力值的分布规律在地震前后均表现出明显差异:震前,最大水平主应力和最大剪应力值与断裂垂直距离呈反比的趋势;震后,最大水平主应力和最大剪应力值与断裂垂直距离呈正比的趋势. 4)大震发生约1年后,断裂带附近北川、江油地区地壳浅表层构造应力场的优势方向为NE--ENE,与震前相比,逆时针偏转了约49°.然而,相对于汶川MS8.0地震震源深度,本文研究区中地应力测量钻孔的深度较浅,用地壳浅表层的地应力测量结果分析构造应力场、解释地震等现象难免存在片面性;在断层错动位移引起的附加应力场模拟计算中所采用的本构关系、地质模型及施加载荷条件等与实际情况难免存在差异,且整个过程属于静态模拟,也并没有考虑大震后大量余震活动对断裂带附近应力场的影响.此外,已有认识表明,大震活动对发震断裂及附近地区浅表层最大水平主应力的影响往往具有时间效应,随着。

2023汶川地震报告总结引言2023年汶川地震是中国大陆发生的一次严重地震,造成了大量的人员伤亡和财产损失。

本报告对该地震的发生原因、损失情况以及救援与重建工作进行了总结和分析。

一、地震概况2023年汶川地震发生于X月X日,位于四川省汶川县附近,震级达到X级。

此次地震规模巨大,造成了大量房屋的倒塌和山体滑坡,严重影响了当地的交通和通信状况。

据初步统计,此次地震共造成X人遇难、X人受伤、X人失踪。

二、地震原因分析经过专家的研究,汶川地震的发生主要有以下原因:1.构造活动:四川地区位于青藏高原边缘,地壳构造活跃,地震频发是这一地区的常态;2.汶川断裂带:汶川地震发生在汶川断裂带上,该断裂带长达数百公里,地震能量积累较大;3.非线性滑动:地震期间,断裂带上的岩石会发生非线性滑动,导致地震能量的释放。

三、损失情况1. 人员伤亡根据初步统计,此次地震共造成X人遇难、X人受伤、X人失踪。

地震造成的人员伤亡主要集中在汶川县以及周边地区。

2. 财产损失地震造成了大量房屋的倒塌和山体滑坡,给当地的经济发展带来了严重的打击。

据初步估计,地震导致的财产损失高达X亿元人民币。

3. 基础设施破坏地震给当地的交通和通信状况带来了严重的影响。

许多道路和桥梁被毁,通信设备也受到了严重损毁。

四、救援与重建工作1. 救援工作地震发生后,中国政府迅速组织了大规模的救援行动。

抗震救灾指挥部成立,并协调了军队、警察、医疗队伍等各方力量,投入到救援工作中。

救援人员迅速赶到灾区,展开搜救被困人员、提供医疗救治和物资救援等工作。

2. 重建工作随着救援工作的进行,中国政府也开始了重建工作。

重建工作主要包括重建受损的房屋、修复基础设施、恢复交通通信等。

政府还制定了一系列措施和政策,为灾区的居民提供住房补贴和经济支持,以帮助他们重新开始生活。

五、教训与启示此次地震给我们带来了一些教训和启示:1.加强地震预警系统的建设,提高人们对地震的认知和应对能力;2.加强地震区域的建筑物抗震能力,减少地震造成的人员伤亡和财产损失;3.加强地震后的救援和重建工作,提高应急响应能力。

汶川Ms 8.0地震地表破裂带及其发震构造徐锡伟;王志才;孙昭民;冯希杰;于贵华;陈立春;陈桂华;于慎鄂;冉勇康;李细光;李陈侠;闻学泽;安艳芬;叶建青;马保起;陈杰;周荣军;何宏林;田勤俭;何玉林【期刊名称】《地震地质》【年(卷),期】2008(30)3【摘要】震后应急野外考察表明,2008年5月12日汶川Ms8.0地震在青藏高原东缘龙门山推覆构造带上同时使北川-映秀断裂和灌县-江油断裂两条倾向NW的叠瓦状逆断层发生地表破裂.其中,沿北川-映秀断裂展布的地表破裂带长约240km,以兼有右旋走滑分量的逆断层型破裂为主,最大垂直位移6.2m,最大右旋走滑位移4.9m;沿灌县-江油断裂连续展布的地表破裂带长约72km,最长可达90km,为典型的纯逆断层型地表破裂,最大垂直位移3.5m;另外,在上述两条地表破裂带西部还发育着1条NW向带有逆冲垂直分量、左旋走滑性质的小鱼洞地表破裂带,长约6km.这一地表破裂样式是近期发生的特大地震中结构最复杂的一次逆断层型地表破裂,地表破裂的长度也最长.利用已有的石油地震剖面,结合余震分布和地表破裂带特征等资料构建的三维发震构造模型表明,龙门山推覆构造带现今和第四纪时期以地壳缩短为主,斜滑逆冲型地震表明青藏高原中东部的水平运动在华南地块与巴颜喀拉地块之间的龙门山推覆构造带上转化为地壳的缩短和隆升.【总页数】33页(P597-629)【作者】徐锡伟;王志才;孙昭民;冯希杰;于贵华;陈立春;陈桂华;于慎鄂;冉勇康;李细光;李陈侠;闻学泽;安艳芬;叶建青;马保起;陈杰;周荣军;何宏林;田勤俭;何玉林【作者单位】中国地震局地质研究所,国家地震活动断层研究中心,北京,100029;山东省地震局,济南,250014;山东省地震局,济南,250014;陕西省地震局,西安,710068;中国地震局地质研究所,国家地震活动断层研究中心,北京,100029;中国地震局地质研究所,国家地震活动断层研究中心,北京,100029;中国地震局地质研究所,国家地震活动断层研究中心,北京,100029;中国地震局地壳应力研究所,北京,100085;中国地震局地质研究所,国家地震活动断层研究中心,北京,100029;广西壮族自治区地震局,南宁,530022;中国地震局地质研究所,国家地震活动断层研究中心,北京,100029;四川省地震局,成都,610041;中国地震局地质研究所,国家地震活动断层研究中心,北京,100029;浙江省地震局,杭州,310013;中国地震局地壳应力研究所,北京,100085;中国地震局地质研究所,国家地震活动断层研究中心,北京,100029;四川省地震局,成都,610041;中国地震局地质研究所,国家地震活动断层研究中心,北京,100029;中国地震灾害防御中心,北京,100029;四川省地震局,成都,610041【正文语种】中文【中图分类】P315.2【相关文献】1.汶川Ms8.0级地震发震构造大震复发间隔估算 [J], 谢富仁;张永庆;张效亮2.四川汶川Ms 8.0地震地表破裂构造初步调查与发震背景分析 [J], 董树文;张岳桥;龙长兴;吴珍汉;安美建;张永双;杨农;陈正乐;雷伟志;施炜;石菊松3.汶川Ms 8.0地震绵竹县汉旺镇周边地表破裂带展布方式及其震害意义 [J], 孙昌斌;谢新生;江娃利4.汶川MS 8.0地震地表破裂带北端位置的修订 [J], 李传友;魏占玉5.龙门山后山断裂汶川MS8.0地震地表破裂带 [J], 江娃利;谢新生因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

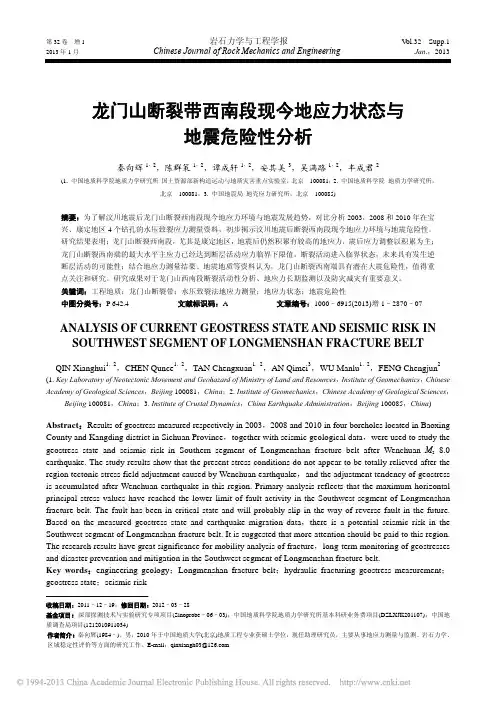

第35卷第4期 2015年1O月 地 震

EARTHQUAKE Vo1.35,No.4

Oct.,2015

汶川、芦山地震前后四川地区 应力场时空演化

张致伟 ,阮 祥 ,王晓山 ,王宇航 ,祁玉萍 (1.四川省地震局,成都610041;2.河北省地震局,石家庄050021)

摘要:基于四川地区2000年1月~2014年6月M ≥3.0地震震源机制解,首先分析了四川地 区各次级地块和不同断裂带的地震震源机制类型及整体应力场特征,其次以汶川8.0级、芦山 7.0级地震为例,研究两次强震发生前后四川各次级地块的主压应力时空演化特征。获得的主 要认识为:①四川各次级地块的地震震源机制比较紊乱,反映了块体内部构造的复杂性,而 断裂带的地震震源机制则相对比较单一,与其运动类型一致;②四川各次级地块及断裂带的 整体应力方向比较一致,优势方位呈现NW和Nww向,倾角接近水平;⑧汶川8.0级、芦山 7.0级地震发生前,震中所在的龙门山断裂带中南段及川青地块的主压应力方位均出现过较好 的一致性,而在芦山地震后,龙门山断裂带及川青、川中地块的主压应力优势方位则转变为 NE向

关键词:区域应力场;次级地块;震源机制解 中图分类号:P315.7 文献标识码:A 阻尼反演;汶川地震;芦山地震

文章编号:1000—3274(2015)04 0136—1l

引言 震源机制是研究应力场的基础资料,基于大量的地震震源机制解资料可以推断区域应 力场的特征,对此地震学家已经发展了许多经典的方法,这些方法普遍是将研究区域划分 成很多小区,基于每个小区的震源机制独立反演其平均应力场u ]。而在研究较大区域的 应力场变化时,Maury等 发现分区方式不同和分区大小的变化都可能对反演的应力张量 结果产生影响,而且震源机制样本量、数据误差及反演的约束条件均有可能引起相邻两个 区域主压应力方向的较大偏转。Hardebeck和Michael 参考其他地球物理领域中的阻尼 最小二乘反演方法,提出了区域尺度的应力张量阻尼反演方法,研究了加利福尼亚州南部 区域的应力场空问变化和1983年科林加M6.7地震序列的应力场时间变化,Zhao等 利 用区域应力张量阻尼反演方法研究了云南地区的主压应力空问分布特征,郑建常等 也采 用该方法研究了山东地区的背景构造应力场状态。