川主-龙门洞铁路工程地质勘察报告

- 格式:doc

- 大小:430.50 KB

- 文档页数:23

1 概述我院受**房地产开发有限公司的委托,对其拟建的**项目进行岩土工程详细勘察。

该项目位于**经济技术开发区**路与宏兴路交汇处东北角,由上海市**建筑设计院有限公司负责设计。

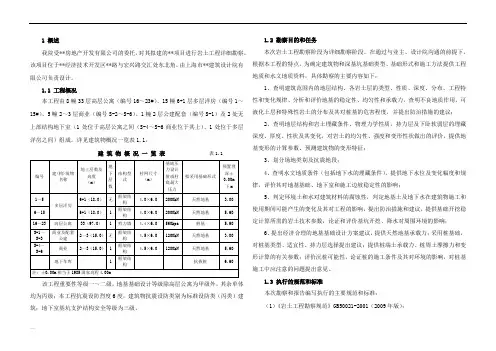

1.1 工程概况本工程由8幢33层高层公寓(编号16~23#)、15幢6+1层多层洋房(编号1~15#)、5幢2~3层商业(编号S-2~S-6)、1幢2层公建配套(编号S-1)及2处无上部结构地下室(1处位于高层公寓之间(S-4~S-6商业位于其上)、1处位于多层洋房之间)组成。

详见建筑物概况一览表1.1。

建筑物概况一览表表1.1该工程重要性等级一~二级,地基基础设计等级除高层公寓为甲级外,其余单体均为丙级;本工程抗震设防烈度6度,建筑物抗震设防类别为标准设防类(丙类)建筑;地下室基坑支护结构安全等级为三级。

1.2 勘察目的和任务本次岩土工程勘察阶段为详细勘察阶段。

在通过与业主、设计院沟通的前提下,根据本工程的特点,为确定建筑物和深基坑基础类型、基础形式和施工方法提供工程地质和水文地质资料,具体勘察的主要内容如下:1、查明建筑范围内的地层结构、各岩土层的类型、性质、深度、分布、工程特性和变化规律、分析和评价地基的稳定性、均匀性和承载力,查明不良地质作用,可液化土层和特殊性岩土的分布及其对桩基的危害程度,并提出防治措施的建议;2、查明地层结构和岩土埋藏条件、物理力学性质,持力层及下卧软弱层的埋藏深度、厚度、性状及其变化,对岩土的均匀性、强度和变形性状做出的评价,提供地基变形的计算参数、预测建筑物的变形特征;3、划分场地类别及抗震地段;4、查明水文地质条件(包括地下水的埋藏条件),提供地下水位及变化幅度和规律,评价其对地基基础、地下室和施工边坡稳定性的影响;5、判定环境土和水对建筑材料的腐蚀性,判定地基土及地下水在建筑物施工和使用期间可能产生的变化及其对工程的影响,提出防治措施和建议,提供基础开挖稳定计算所需的岩土技术参数,论证和评价基坑开挖、降水对周围环境的影响;6、提出经济合理的地基基础设计方案建议,提供天然地基承载力;采用桩基础,对桩基类型、适宜性、持力层选择提出建议;提供桩端土承载力、桩周土摩擦力和变形计算的有关参数;评价沉桩可能性,论证桩的施工条件及其对环境的影响,对桩基施工中应注意的问题提出意见。

![[成都]地铁站项目地质详细勘察报告(中铁)15103](https://uimg.taocdn.com/e66c81760029bd64793e2c96.webp)

目录1 概况 (1)1.1 任务依据 (1)1.2 工程概况 (1)1.3 岩土工程勘察分级 (1)1.4 勘察执行标准 (2)1.5 勘察目的、技术要求和方法 (3)1.6 勘探点布置及孔深确定原则 (4)1.7 勘探点测放及坐标、高程引测依据 (5)1.8 勘察概况及完成工作量 (5)1.9 资料利用情况 (5)2 区域特征 (6)2.1 自然地理及气象 (6)2.2 河流水文 (6)2.3 地形地貌 (6)2.4 地质构造 (6)2.5 地层岩性 (6)3 岩土分层及其特征 (6)3.1 分层依据 (6)3.2 岩土层特征 (7)3.3 岩土物理力学性质 (8)3.4 不良地质与特殊岩土 (11)4 岩土施工工程分级 (11)4.1 岩土施工工程分级 (11)5 水文地质条件 (12)5.1 地表水、地下水的赋存及类型 (12)5.2. 地下水的补给、径流、排泄及动态特征 (12)5.3 水和土化学特征 (12)5.4 水文地质试验 (13)5.5 岩土层的富水性及渗透系数分析 (14)5.6 涌水量预测 (14)5.7 抗浮水位的确定 (15)6 地震效应 (15)6.1 地震动参数 (15)6.2 场地土类型及建筑场地类别 (15)6.3 建筑抗震地段类别 (17)6.4 地震液化(地震液化及软土震陷) (17)6.5 场地工程地震条件评价 (17)7 岩土工程分析 (17)7.1 拟建工程岩土工程分析 (17)7.2 拟建工程对既有构(建)筑物的影响 (17)8工程地质条件评价 (18)8.1 建筑场地的稳定性及适宜性 (18)8.2 地基土的稳定性评价 (18)8.2 地表水、地下水的侵蚀性评价 (20)8.3 桩基础工程地质评价 (20)8.4 基坑工程边坡稳定性评价 (20)9基坑降水 (21)10 岩土物理力学统计指标及其设计参数建议值 (21)10.1 岩、土性质指标的统计分析 (21)10.2 设计参数建议值 (21)11 环境工程地质评价 (22)11.1 道路及管线 (22)11.2 房屋建筑 (22)11.3 环境污染 (22)11.4 基坑坑壁坍塌 (22)11.5 井点降水出现的流砂、管涌 (22)12 岩土工程监测 (22)12.1 地基土现场检测 (22)12.2 基坑坑底地基土回弹量监测 (22)12.3 基坑边坡的变形观测 (22)12.4 建筑物沉降观测 (23)13 工程措施建议 (23)14 结论及其他说明 (24)14.1 结论 (24)14.2 其他说明 (24)1 概况1.1 任务依据1、XXXX有限公司《关于成都地铁X号线施工图设计岩土勘察工作的函》(XXXX 函〔2012〕80号)。

目录1.前言 (1)1.1工程概况 (1)1.2岩土工程勘察分级 (1)1.3勘察工作执行的主要技术标准、勘察目的及勘察方法 (1)1.4完成的勘察工作量 (3)1.5勘察采用高程系统及高程测量依据 (3)1.6工作质量评述 (4)2.工程地质特征 (4)2.1地形地貌及气象条件 (4)2.2区域地质概况 (5)2.3地基土的构成与特征 (8)2.4地基土物理力学性质统计及参数建议值 (9)2.5水文地质特征 (11)2.6场地地震效应 (13)2.7不良地质作用 (14)2.8场地稳定性和适宜性评价 (15)3.岩土工程地质分析与评价 (15)3.1岩土施工工程分级 (15)3.2地基土工程特性的分析与评价 (15)4.基坑工程评价 (15)4.1基坑工程安全等级 (15)4.2围岩稳定性分析 (15)4.3边坡稳定性分析 (16)4.4地基稳定性评价 (16)4.5地下水的影响评价 (16)4.6基坑开挖支护及降水方案 (16)4.7基坑围护设计、施工参数 (16)4.8基坑开挖支护设计及施工应注意的问题 (17)5.周围环境与地下工程的相互作用 (17)5.1环境对工程的影响 (17)5.2拟建工程对环境的影响 (17)6.结论与建议............................................................. 17 A 附表1 勘探点主要数据表附表12 岩土物理力学性质汇总统计表附表23 标准贯入试验汇总表附表34 钻孔水位统计表附表45 砂土液化统计表附表5B 附图2 工程地质综合平面图图1 1张3 工程地质纵断面图图2 2张4工程地质横断面图图3 9张7 钻孔柱状图图4 11张12孔C 附件1 设计资料提供单2 土工试验报告3 水质分析报告4场地波速测试报告5 钻孔岩芯照片集一、前言1.1工程概况拟建晓东村站为昆明市轨道交通首期工程一号线的第20车站,该站位于关雨路西侧,车站沿东西向布设,车站有效站台中心里程右IDK19+618.625,起点里程为右右ⅠDK19+213.36,终点里程为右ⅠDK19+669.56,车站主体总长度456.20m, 外包总宽19.7m。

2014-2015年重大建设项目勘察设计一标段(XXX隧道)工程地质详细勘察报告勘察阶段:详细勘察目录1.概述 (1)1.1工程概况 (1)1.2勘察目的、任务及工作依据 (1)1.2.1勘察目的 (1)1.2.2勘察任务 (1)1.2.3勘察工作依据 (1)1.3勘察工作布置及方法 (1)1.3.1勘察工作布置 (1)1.3.2勘察技术方法 (2)1.4勘察工作量 (2)2.工程地质条件 (2)2.1自然地理特征 (2)2.1.1地形、地貌及交通条件 (2)2.1.2气象特征 (2)2.2区域地质概况 (3)2.3地层结构 (3)2.4水文地质条件 (4)3.岩土的测试成果与分析评价 (4)3.1原位测试 (4)3.2室内试验 (5)3.3水和土的腐蚀性分析评价 (5)3.3.1水的腐蚀性分析评价 (5)3.3.2 土的腐蚀性评价 (6)3.4岩土的工程特性指标建议值 (6)4.岩土工程评价 (7)4.1建筑场地的稳定性 (7)4.2场地地震效应 (7)4.2.1场地抗震设防烈度 (7)4.2.2 液化评价 (7)4.2.3场地和场地土的分类 (7)4.3围岩分级划分与评价及围岩稳定性评价 (8)4.4地基基础分析与评价 (8)4.5与基础施工有关的岩土工程问题 (8)4.5.1基坑支护 (8)4.5.2隧道抗浮评价 (9)4.5.3地下水对施工的影响与评价 (9)4.5.4工程监测 (9)5.结论与建议 ........................................................................................................................................................... 9 附件:1、检测报告1份2、勘察点平面布置图1张3、断面图图例1张4、工程地质纵断面图4张5、钻孔柱状图2张2014-2015年重大建设项目勘察设计一标段益州大道南一段项目(XXX隧道)工程地质详细勘察报告1.概述1.1工程概况根据天府新区成都管理委员会经济发展局(天成管经审批[2015]176号)天府新区成都管委会经济发展局关于益州大道南一段项目建议书的批复,拟建2014-2015年重大建设项目勘察设计一标段益州大道南一段项目位于天府新区,成都城南片区,道路总长约6.38km,其中,改造道路总长度2.06km(下河坝锦江桥~牧华路段),新建道路总长约4.32km(牧华路~武汉路西段)。

**Ⅳ号隧道工程地质勘察报告一、概况**Ⅲ号隧道位于**省**县杨家庄乡**火车站西侧,为连拱隧道。

进口桩号K47+056,出口桩号K47+230;隧道长174m。

属短隧道。

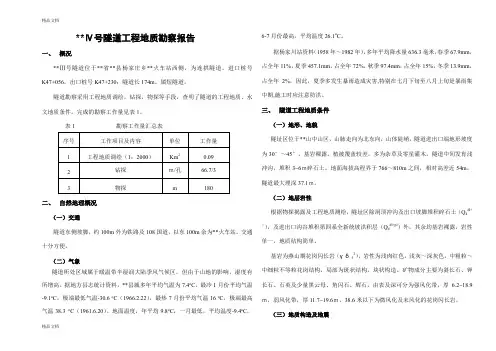

隧道勘察采用工程地质调绘,钻探,物探等手段,查明了隧道的工程地质、水文地质条件。

完成的勘察工作量见表1。

表1勘察工作量汇总表二、自然地理概况(一)交通隧道东侧坡脚,约100m外为铁路及108国道,以东100m余为**火车站。

交通十分方便。

(二)气象隧道所处区域属于暖温带半湿润大陆季风气候区,但由于山地的影响,湿度有所增高。

据地方县志统计资料,**县城多年平均气温为7.4o C,最冷1月份平均气温-9.1o C,极端最低气温-30.6o C(1966.2.22),最热7月份平均气温16o C,极端最高气温38.3 o C(1961.6.20)。

地面温度,年平均9.8o C,一月最低,平均温度-9.4o C,6-7月份最高,平均温度26.1o C。

据杨家川站资料(1958年~1982年),多年平均降水量636.3毫米,春季67.9mm,占全年11%,夏季457.1mm,占全年72%,秋季97.4mm,占全年15%,冬季13.9mm,占全年2%,因此,夏季多发生暴雨造成灾害,特别在七月下旬至八月上旬是暴雨集中期,施工时应注意防洪。

三、隧道工程地质条件(一)地形、地貌隧址区位于**山中山区,山脉走向为北东向,山体陡峭,隧道进出口端地形坡度为30°~45°,基岩裸露。

植被覆盖较差,多为杂草及零星灌木。

隧道中间发育浅冲沟,堆积3~6m碎石土。

地面海拔高程界于766~810m之间,相对高差近54m。

隧道最大埋深37.1m。

(二)地层岩性根据物探揭露及工程地质测绘,隧址区除洞顶冲沟及出口坡脚堆积碎石土(Q4dl+c),及进出口沟谷堆积第四系全新统坡洪积层(Q4dl+pl)外,其余均基岩裸露,岩性单一,地质结构简单。

基岩为燕山期花岗闪长岩(γδ53),岩性为浅肉红色,浅灰~深灰色,中粗粒~中细粒不等粒花岗结构,局部为斑状结构,块状构造。

潼洛川隧道工程地质勘察报告新一、地质概况潼洛川隧道位于省潼洛川河岸,是一项地铁工程的重要部分。

该地区地质构造复杂,由晚新生代新秦岭运动带和晚第三纪倾斜岩体组成。

地表主要覆盖着淤泥和壤土,地下则由两种主要岩层组成:上层为寒武纪麻黄峡群二叠系碎屑岩,下层为古生界三叠系岩体。

二、岩层描述1.上层寒武纪麻黄峡群二叠系碎屑岩该岩层主要由麻黄峡群沉积物组成,包括砂岩、页岩和粉砂岩。

岩石中夹杂着少量砾石和石英脉。

岩层整体呈倾斜状,逆河床层状展布。

岩层结构不稳定,容易发生滑坡和崩塌。

2.下层古生界三叠系岩体该岩体主要由火山岩、安山岩和流纹岩组成。

岩层产状受晚第三纪构造运动的影响,呈倾向河水流向的舌状展布。

岩体较为坚硬,含有较多的岩脉和节理。

三、地质构造该地区主要有两个构造线路,分别是东北向的断裂构造带和东西走向的褶皱构造线路。

断裂构造带的活动会导致地层的错动和剥离,增加了岩层的不稳定性。

褶皱构造则会产生地层的褶皱变形,使得岩层厚度和强度有所变化。

四、地下水状况五、地质灾害风险评估1.滑坡和崩塌风险:上层麻黄峡群岩层结构不稳定,容易发生滑坡和崩塌。

需要采取合理的支护措施,包括加固岩层和设置防护网。

2.断裂活动风险:断裂构造带活动可能会引起地层错动和剥离,增加隧道开挖的困难度。

需要制定合理的爆破方案,及时清理断层滑坡松动物。

3.水有风险:地下水位变化对隧道工程具有较大的影响。

需要采取合理的抽水和防水措施,以确保施工安全。

六、工程建议1.隧道工程在开挖过程中,应严格按照设计要求进行施工,并采取必要的支护措施,包括锚杆支护和喷射混凝土补强。

2.在断裂带附近进行开挖时,需密切关注断裂的活动情况,并及时采取相应的措施,如在断裂带设置岩钢网,以防止断层滑坡物对隧道的损害。

3.在工程建设过程中,应设置合理的水井和泵站,及时抽排地下水,以确保施工安全。

4.隧道建设后的监测工作至关重要,应进行全面的地质灾害监测和隧道结构变形监测,及时发现和处理地质灾害隐患,确保运行安全。

王家岩隧道工程地质勘察报告一、项目背景二、地理位置和区域地质概况三、地质勘察方法和范围为了全面掌握施工区域的地质情况,我们采用了多种勘察方法,包括:1.钻探勘察。

在施工区域设置了33个钻探孔,用于获取地下岩层情况。

每个钻探孔的钻孔深度为50米。

2.地球物理勘察。

我们使用了地震勘探仪器,对施工区域进行了地震波速率测试,以确定岩层的性质和稳定性。

3.古地磁勘察。

根据该区域的地磁特征,我们使用了古地磁方法,分析了施工区域的构造演化历史。

4.岩层采样和实验室测试。

我们在施工区域进行了岩芯采样,并进行了室内试验,以评估岩石的力学性质和稳定性。

四、地质勘察结果根据我们的地质勘察结果,得到了以下几点结论:1.施工区域的地质构造复杂,存在多个断裂带和褶皱,对隧道的施工将会带来一定的困难。

2.施工区域主要由片麻岩和页岩组成,岩质较硬,但存在部分脆性岩层,需要特别注意。

3.施工区域存在一定的地下水位,地下水含量较高,需要采取相应的排水措施。

4.地下岩层的断裂度较大,裂隙水的渗透性较强,隧道施工中需要进行相应的岩体支护。

五、建议和措施基于以上的地质勘察结果,我们提出了以下建议和措施:1.针对隧道施工区域的复杂地质构造,需要合理调整隧道的布置和设计,选择合适的施工技术和方法。

2.针对施工区域的脆性岩层,需要进行合理的爆破控制,减少岩爆和坍塌的风险。

3.在施工过程中,需要注意地下水的排水和处理,以避免给施工带来不利影响。

4.在隧道施工过程中,需要采取合理的支护措施,包括钢筋混凝土衬砌、锚杆支护等,以确保隧道的稳定性和安全性。

综上所述,通过本次地质勘察工作,我们详细了解了王家岩隧道施工区域的地质情况,并提出了相应的建议和措施。

这些信息将对隧道的施工和运营具有重要的指导意义,也可以为其他类似项目提供有价值的参考。

新建铁路南广铁路桂平至新肇庆段初测上塘河特大桥桥梁工程地质勘察报告(CK285+016.8~CK285+813.6 )中铁工程设计咨询集团有限公司2007年6月北京新建铁路南广铁路桂平至新肇庆段初测上塘河特大桥桥梁工程地质勘察报告(CK285+016.8~CK285+813.6)文件编制:文件复核:审核者:目录一、概况 (1)(一)工程概况 (1)(二)勘察概况及工作方法 (1)(三)完成的勘探工作量 (1)二、自然地理概况 (2)(一)地理位置及交通概况 (2)(二)地形地貌 (2)(三)气象特征 (2)三、工程地质特征 (2)(一)地层岩性 (2)(二)地质构造 (3)(三)地震动参数 (3)四、水文地质特征 (3)(一)地下水的类型、埋藏情况及其变化特征 (3)(二)地下水对混凝土等建筑材料的侵蚀性 (3)五、不良地质及特殊岩土问题 (3)六、岩土工程特征 (3)(一)岩土物理力学参数 (3)(二)岩土工程参数建议值 (4)七、场地稳定性、适宜性评价 (4)八、基础设计建议 (5)九、设计与施工注意事项 (5)十、有待进一步解决的问题及定测注意事项………………………附件1工程地质平面图2工程地质纵断面图3钻孔柱状图4土工试验报告5水分析报告一.概况(一)、工程概况拟建的上石塘特大桥,位于广西省梧州市藤县镇上石塘村境内,桥址两墩台分别位于两山坡上,是为跨越一丘间谷地架设的一座特大桥。

线路通过地段为一冲洪积河谷,均已辟为农田。

起讫里程CK285+016.8~CK285+813.6,全长796.8米,桥式结构型式为24-32简支梁桥。

(二)、勘察概况及工作方法本次勘察工作始于2007年5月10至5月31日。

为初步查明桥址地形地貌、地层结构、岩性、地质构造、岩(土)物理力学性质、水文地质条件及不良地质现象,为工程设计提供相关准确的工程地质资料,本次勘察工作主要是在工程地质测绘的基础上,以钻探工作为主,同时进行标准贯入试验及动力触探试验、原位测试及土工试验、岩石试验、水质分析等工作,取得了准确、完整的工程地质资料。

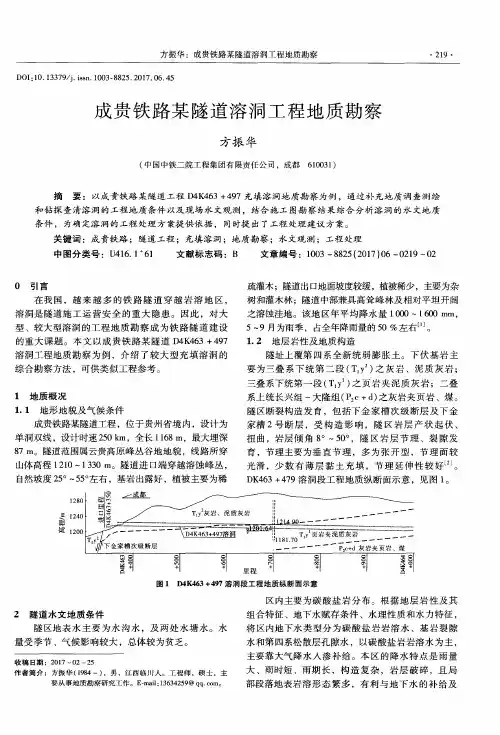

方振华:成贵铁路某隧道溶洞工程地质勘察 ・219・ DOI:10.13379/j.issn.1003-8825.2017.06.45

成贵铁路某隧道溶洞工程地质勘察 方振华 万振华 (中国中铁二院工程集团有限责任公司,成都610031)

摘要:以成贵铁路某隧道工程D4K463+497充填溶洞地质勘察为例,通过补充地质调查测绘 和钻探查清溶洞的工程地质条件以及现场水文观测,结合施工图勘察结果综合分析溶洞的水文地质 条件,为确定溶洞的工程处理方案提供依据,同时提出了工程处理建议方案。 关键词:成贵铁路;隧道工程;充填溶洞;地质勘察;水文观测;工程处理 中图分类号:U416.1 61 文献标志码:B 文章编号:1003—8825(2017)06—0219—02

0 引言 在我国,越来越多的铁路隧道穿越岩溶地区, 溶洞是隧道施工运营安全的重大隐患。因此,对大 型、较大型溶洞的工程地质勘察成为铁路隧道建设 的重大课题。本文以成贵铁路某隧道D4K463+497 溶洞工程地质勘察为例,介绍了较大型充填溶洞的 综合勘察方法,可供类似工程参考。 1地质概况 1.1地形地貌及气候条件 成贵铁路某隧道工程,位于贵州省境内,设计为 单洞双线,设计时速250 km,全长1 168 m,最大埋深 87 m。隧道范围属云贵高原峰丛谷地地貌,线路所穿 山体高程1210~1 330 m。隧道进口端穿越溶蚀峰丛, 自然坡度25。~55。左右,基岩出露好,植被主要为稀 1280 1240 垤1200 疏灌木;隧道出口地面坡度较缓,植被稀少,主要为杂 树和灌木林;隧道中部兼具高耸峰林及相对平坦开阔 之溶蚀洼地。该地区年平均降水量1 000~1 600 mm, 5—9月为雨季,占全年降雨量的5O%左右…。 1.2地层岩性及地质构造 隧址上覆第四系全新统弱膨胀土。下伏基岩主 要为三叠系下统第二段(T,y )之灰岩、泥质灰岩; 三叠系下统第一段(T Y )之页岩夹泥质灰岩;二叠 系上统长兴组一大隆组(P c+d)之灰岩夹页岩、煤。 隧区断裂构造发育,包括下金家槽次级断层及下金 家槽2号断层,受构造影响,隧区岩层产状起伏、 扭曲,岩层倾角8。一50。,隧区岩层节理、裂隙发 育,节理主要为垂直节理,多为张开型,节理面较 光滑,少数有薄层黏土充填,节理延伸性较好 。 DK463+479溶洞段工程地质纵断面示意,见图1。

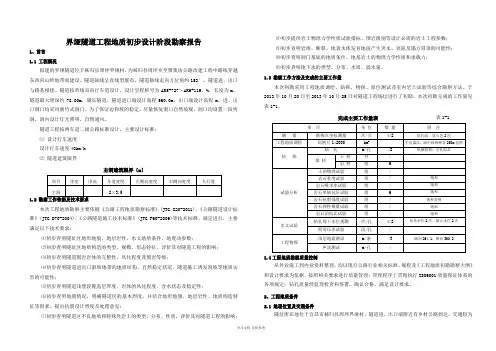

界垭隧道工程地质初步设计阶段勘察报告1、前言1.1 工程概况拟建的界垭隧道位于秭归县周坪界垭村,为秭归县周坪乡至聚集坊公路改建工程中路线穿越东西向山岭地带而建设。

隧道轴线呈直线型展布,隧道轴线走向方位角约152°,隧道进、出口与路基相接。

隧道按单线双向行车道设计,设计里程桩号为AK5+727~AK6+119,%,长度为m。

隧道最大埋深约78.00m,属长隧道。

隧道进口端设计高程560.0m,出口端设计高程m。

进、出口洞门均采用削竹式洞门。

为了保证边仰坡的稳定,尽量恢复洞口自然境观,洞口均设置一段明洞。

洞内设计灯光照明,自然通风。

隧道工程按两车道二级公路标准设计,主要设计标准:⑴设计行车速度设计行车速度40km/h⑵隧道建筑限界主洞建筑限界〔m〕1.2本次工程地质勘察主要依据《公路工程地质勘察标准》(JTG C20-2011)、《公路隧道设计标准》(JTG D70-2004)、《公路隧道施工技术标准》(JTG F60-2009)等技术标准、规定进行,主要满足以下技术要求:⑴初步查明隧址区地形地貌、地层岩性、水文地质条件、地震动参数;⑵初步查明隧址区地质构造的类型、规模、形态特征,评价其对隧道工程的影响;⑶初步查明隧道围岩岩体的完整性、风化程度及围岩等级;⑷初步查明隧道进出口斜坡地带的地质结构、自然稳定状况、隧道施工诱发滑坡等地质灾害的可能性;⑸初步查明隧道浅埋段覆盖层厚度、岩体的风化程度、含水状态及稳定性;⑹初步查明地震情况,明确隧道区的基本烈度,并结合地形地貌、地层岩性、地质构造特征等因素,提出抗震设计烈度及处理意见;⑺初步查明隧道区不良地质和特殊性岩土的类型、分布、性质,评价其对隧道工程的影响;⑻初步提供岩土物理力学性质试验指标、围岩级别等设计必需的岩土工程参数;⑼初步查明岩溶、断裂、地表水体发育地段产生突水、突泥及塌方冒顶的可能性;⑽初步查明洞门基底的地质条件、地基岩土的物理力学性质和承载力;⑾初步查明地下水的类型、分布、水质、涌水量。

新建铁路兰州至乌鲁木齐第二双线红柳河至乌鲁木齐段(新疆境内)定测工程地质勘察大纲(修订稿)一、工程地质勘察概况(一)编制依据1、铁道部发布的《关于加强铁路工程地质勘察工作的通知》(铁建设函〔2004〕644号);2、《铁路建设工程勘察设计管理办法》(铁道部令第26号第三十条);3、铁道部文件(铁鉴〔2008〕2号)《关于加强铁路勘察设计工作的意见》;4、新建铁路兰州至乌鲁木齐第二双线工程可行性研究审查意见;5、新建铁路兰州至乌鲁木齐第二双线工程初步设计审查意见(草稿)。

(二)执行规范、规程及标准(1)《铁路基本建设项目预可行性研究、可行性研究和设计文件编制办法》铁建设[2007]152号TB10504-2007(2)《铁路工程地质勘察规范》TB10012-2007 J124-2007 (3)《铁路工程不良地质勘察规程》TB10027-2001 J125-2001 (4)《铁路工程特殊岩土勘察规程》TB10038-2001 J126-2001 (5)《铁路工程水文地质勘察规程》TB10049-2004 J339-2004 (6)《铁路工程抗震设计规范》GB50111-2006 (7)《铁路工程土工试验规程》TB10102-2004 (8)《铁路工程岩石试验规程》TB10115-1998 (9)《铁路工程水质分析方法》TB10104-2003 (10)《铁路工程地质遥感技术规程》TB10041-2003 J262-2003 (11)《铁路工程地质原位测试规程》TB10041-2003 J261-2003 (12)《铁路瓦斯隧道技术规范》TB10120-2002 (13)《铁路工程物理勘探规程》TB10013-2004 J340-2004 (14)《铁路工程地质钻探规程》TB10014-98 (15)《铁路工程岩土分类标准》TB10077-2001 J123-2001 (16)《铁路天然建筑材料工程地质勘察规程》TB10084-2007 J722-2007 (17)铁道部文件关于发布《铁路工程岩土分类标准》和《铁路工程地质勘察规范》两项标准局部修订条文的通知铁建设(2004)148号(18)《铁路混凝土与砌体工程施工质量验收标准》TB10424-2003J283-2004(19)《铁路混凝土与砌体工程施工规范》TB10210-2001 (20)《铁路混凝土结构耐久性设计暂行规定》铁建设(2005)157号(21)铁道部文件关于发布《铁路混凝土结构耐久性设计暂行规定》等两项铁路工程建设标准局部修改条文的通知铁建设(2007)140号(22)《岩土工程勘察规范》GB50021-2001 (23)《建筑地基基础设计规范》GB0007-2002 (24)《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002 J220-2002 (25)《湿陷性黄土地区建筑规范》GB50025-2004 (26)《原状土取样技术标准》JGJ89-92 (27)《建筑抗震设计规范》GB50011-2001适用于房建工程(28)《中国地震动参数区划图》GB18306-2001 (29)《工程场地地震安全性评价》GB17741- 2005 (30)《铁路工程图形符号》Q/YY105-2000 (31)《铁路工程地质手册》99年修订版(32)院颁布各类工程地质、水文地质勘察细则(三)工程概况及重大工程的分布情况1、工程概况新建铁路兰州至乌鲁木齐第二双线自兰州枢纽兰州西站引出,途经西宁,门源、民乐、张掖、临泽县、高台县、酒泉市、嘉峪关市、玉门市等进入新疆境内。

川藏铁路沿线及邻区环境工程地质问题概论郭长宝;张永双;蒋良文;石菊松;孟文;杜宇本;马春田【摘要】川藏铁路是我国正在规划建设的重要铁路干线之一,是西部大通道的重要组成部分.该铁路线横跨扬子板块、川滇地块、羌塘地块和拉萨地块等大地构造单元,在复杂的地质构造背景条件下,川藏铁路沿线活动断裂、地震和地质灾害极为发育,严重制约着川藏铁路的规划建设.在野外地质调查、钻探、地应力测量和室内测试分析的基础上,对川藏铁路规划建设中可能遇到的活动断裂、高地应力、高地温、岩爆和地质灾害等主要环境工程地质问题进行了论述分析,认为:川藏铁路沿线及邻区发育有54条区域活动断裂,其中对铁路有直接重要影响的全新世活动断裂有17条;研究区内地震活动频繁,约有50%的规划线路位于地震动峰值加速度>0.2g地区,部分地段>0.4g,潜在地震风险大;铁路沿线主要的地质灾害类型为崩塌、滑坡和泥石流,地质灾害受活动断裂影响强烈,部分地段发育有高速远程滑坡;川藏铁路沿线构造应力场和地热场复杂,深埋隧道工程建设时容易发生岩爆、软岩大变形和高温热害等工程地质问题.%The Sichuan-Tibet Railway is one of the most important main railway lines under planned and construction of China,and it is an important part of China western transportationsystem.However,because the railway passes through several big tectonic units,e.g.the Yangtze plate,Sichuan-Yunnan plate,Qiangtang plate and Lhasa plate,under these complex geological conditions,there are some complex geological problems along the Sichuan-Tibet Railway,such as active faults,earthquakes and other geohazards,and thus the planning and construction of the Sichuan-Tibet Railway are restricted.Based on the field geological investigation,geological drilling,analysis of in-situ stressmeasurements and laboratory testing,the paper analyzes the main environmental and engineering geological problens along therailway,e.g.active faults,high crustal stress,high geothermal activities,rock burst and geodisasters that might occur in the process of railway construction.And the authors deem that there are 54 regional active faults along the Sichuan-Tibet Railway and its adjacent area,and 17 of them are active faults and have directly important effect on the railway construction;the earthquake is frequent in the study area,and 50% of the planning route is located in the area of seismic peak ground acceleration more than 0.2 g,part of the region more than 0.4 g,so the potential seismic risk is likely to happen;the main geohazards are collapse,landslide and debris flow along the railway,most of them are controlled and affected by active faults,and the long run-out landslides are also developed in this area;the tectonic stress and geothermal field are complicated along the railway,and some serious engineering problems are in high risk in the railway construction,such as rock burst,soft rock's big deformation,and high geothermal calamity.【期刊名称】《现代地质》【年(卷),期】2017(031)005【总页数】13页(P877-889)【关键词】川藏铁路;活动断裂;工程地质问题;地质灾害;地质选线【作者】郭长宝;张永双;蒋良文;石菊松;孟文;杜宇本;马春田【作者单位】中国地质科学院地质力学研究所,北京100081;国土资源部新构造运动与地质灾害重点实验室,北京100081;中国地质科学院地质力学研究所,北京100081;国土资源部新构造运动与地质灾害重点实验室,北京100081;中铁二院工程集团有限责任公司,四川成都610031;中国地质调查局,北京100037;中国地质科学院地质力学研究所,北京100081;国土资源部新构造运动与地质灾害重点实验室,北京100081;中铁二院工程集团有限责任公司,四川成都610031;中国地质科学院地质力学研究所,北京100081【正文语种】中文【中图分类】P642.2;P694规划建设中的川藏铁路由东向西穿越四川盆地西部及青藏高原东部,由位于第二阶梯的四川盆地经雅安过渡到第一阶梯的青藏高原,穿越二郎山、折多山、横断山等山脉,横跨大渡河、雅砻江、金沙江、澜沧江和怒江等大江大河至林芝,沿雅鲁藏布江至拉萨,线路全长约1 910 km。

目录一、工程概况二、勘察概况及工作方法三、完成的勘察工作量四、自然地理概况一地理位置及交通概况二地形地貌三气象特征四地震动参数五、工程地质特征一地层岩性二地质构造三水文地质特征六、不良地质及特殊岩土一不良地质二特殊岩土七、隧道水文地质特征及评价一水文地质特征二隧道区水文地质条件评价八、隧道工程地质条件及建议工程措施一岩土施工工程分级及力学参数建议值二隧道围岩分级及主要工程地质问题分析三隧道进出口工程地质条件四隧道施工预测预报内容及范围九、隧道辅助工程工程地质条件及建议工程措施十、设计及施工中注意事项潼洛川隧道工程地质勘察报告DK341+~ DK345+一、工程概况潼洛川隧道位于潼关黄土台塬区前缘,隧道进口DK341+304.0m位于潼沟河左岸,岸坡地形较陡,出口端DK345+120.0m位于黄土塬边,全长3816m,最大埋深120m,相对高差90~130m;该隧道设有斜井,斜井位于港口镇,和线路交于DK343+100m处,斜井长294m;工点北临西潼高速,并有便道相连,交通较为便利;二、勘察概况及工作方法勘察工作主要分为初测2003年11月~2004年2月、定测2004年5月~9月、补充定测2004年12月~2005年1月三大阶段进行;初测阶段线路方案走行于潼沟河下游苏家村附近,以隧道形式通过,主要以收集区域资料和地面调查为主;定测阶段线路方案与初测阶段方案相同,收集了区域地质资料,并在此基础上作了详细的沿线地质调查,随后,根据工程设置及定测阶段技术要求,布置了深孔1孔,计145.0m ,一般工程孔钻探241.70m/4孔,试坑30m/2坑,并取样化验,完成了本阶段工作;补充定测阶段线路方案没有调整,在充分利用定测阶段资料的基础上,沿线作了补充地质调查,完成本阶段任务;三、完成的勘察工作量主要勘察工作量一览表一地理位置及交通概况工点位于潼关县潼沟河下游苏家村附近;工点北临西潼高速,并有便道相连,交通较为便利;二地形地貌潼洛川隧道位于潼关I级黄土台塬区,塬面地形平坦,高程545~555m;进口位于潼沟河左岸,岸坡地形较陡,相对高差20~70m,冲沟发育;出口端位于黄土塬边,地形起伏,冲沟发育,相对高差15~50m;斜井洞口位于一黄土冲沟,地形起伏,地面高程420m;塬顶为农田,多有村庄、道路分布;三气象特征据潼关县气象站气象资料显示:该工点区属亚热带半干旱气候区,年平均气压;年平均气温13.2℃,极端最高气温42.7℃,极端最低气温-18.2℃;年平均绝对湿度 hpa,日最大绝对湿度 hpa,日最小绝对湿度 hpa;年平均降水量608.9mm,年最大降水量1000.4mm,年最小降水量319.7mm;年平均蒸发量1872.6mm,年最大蒸发量2264.2mm;平均风速3.0m/s主导风向 ESE,最大定时风速22.0m/s主导风向ENE;年最大积雪深度18cm;最大冻结深度44cm;四地震动参数根据国家质量技术监督局颁布的中国地震动参数区划图GB18306-2001的划分、建筑抗震设计规范GB50011-2001及铁路工程抗震设计规范GBJ111-87的有关规定,结合陕西大地地震工程勘察中心完成的郑西客运专线陕西段地震安全性评价工作报告和本段工程地质与水文地质条件及工程设置的实际情况,本工点地震动峰值加速度值采用0.23g,相当于地震基本烈度八度;地震动反应谱特征周期采用;五、工程地质特征一地层岩性隧道、斜井区范围内地层岩性相对简单,黄土台塬区表层为第四系上更新统风积砂质黄土,中部为第四系中更新统风积砂质黄土、下部为第四系下更新统风积砂质黄土、黏质黄土,底部为第四系下更新统冰湖积粉土、卵石土和砾砂等;潼沟河一级阶地主要为冲积砂质黄土;al3:分布于潼沟河一级阶地,厚3~5m,含大量的蜗牛壳,浅黄1-1、砂质黄土Q4色、淡黄色,土质较均匀,结构疏松,具孔隙,坚硬,错误!级普通土,σ0=140kPa;具I 级非自重湿陷性,湿陷土层厚度5m;al4:黄褐色,主要分布于潼沟河一级阶地下部,厚约1~2m;成分以1-1-1、细砂Q4石英、长石等为主,砂质较纯净,偶夹砾石,稍密,饱和,错误!级松土,σ=190kPa;经地震液化判定为不液化砂层;al7:呈层状分布于一级阶地底部及潼沟河河床;浅灰色等杂色, 1-2、卵石土Q4厚~2.0m,成分以花岗岩等为主,浑圆状,分选性较差,φ粒径组成:直径φ>100mm的约占20%,φ100~40mm的约占40%,40~20mm的约占15%,余为砂土质充填,稍密,潮湿-= 600kPa;饱和,错误!级硬土,σeol3:广泛分布于黄土台塬上部,厚10~33m,含大量的蜗牛壳, 2-1、砂质黄土Q3具虫孔;浅黄色、淡黄色,土质较均匀,结构疏松,具孔隙,垂直节理发育,坚硬,错误!=150kPa;具Ⅲ级自重湿陷性,湿陷土层厚度29.0m;为Ⅴ%级围岩;级普通土,σeol3:主要分布于黄土塬中部,沿线未见出露;厚度50~100m, 3-1、砂质黄土Q2浅棕黄色,坚硬,错误!级硬土,σ0=220kPa;古土壤 Q2el1:厚~6.5m,棕红色古土壤,厚薄不一,呈层状或透镜状分布于砂质黄土中,硬塑,错误!级硬土,σ0=220kPa;为Ⅴ%级围岩;4-1、砂质黄土Q1eol3:浅黄色,坚硬,厚度10~15m,错误!级硬土,σ=280kPa;4-2、黏质黄土Q1eol3:浅黄色,厚度20~35m,坚硬,错误!级硬土,σ=280kPa;古土壤Q1el1:厚~6.0m不等,棕红色,厚薄不一,呈层状分布于黏质黄土中,硬塑,错误!级硬土,σ0=280kPa;为Ⅳ%级围岩;该层土具弱膨胀性;4-8、粉质黏土 Q1lgl1:分布于潼沟河底部,厚0~3m,厚薄不一,呈透镜状、层状分布,硬塑,错误!级硬土,σ0=300kPa;4-3、粉土Q1lgl2:分布于隧道进口端和隧道基底以下,厚度大于10m,浅黄色,土质均一,密实,潮湿,错误!级硬土,σ0=300kPa;4-6、砾砂Q1lgl5:成层分布于隧道洞身底部,厚度大于5m,灰黄色,夹有卵石和圆砾,潮湿,密实,错误!级松土,σ0=400kPa;4-4、卵石土Q1lgl7:成层分布于隧道洞身附近,厚度2~6m,潮湿,密实,错误!级硬土,σ=700kPa;岩土物理力学特征2-1第四系上更新统风积砂质黄土Q3eol3地层的物理力学特征参数,依据规范进行统计分析,列表如下:2据规范进行统计分析,列表如下:1据规范进行统计分析,列表如下:1据规范进行统计分析,列表如下:1统计分析,列表如下:二地质构造隧道通过I级黄土台塬区构造上为潼关隆起,为第四系以来活动明显的断隆,隆起西界为观北断层,东界已出区外,南端限于山前大断层,北端已出区外,据有关区域资料分析,该隆起虽与观北断层同时形成,始于中更新世,但当时不太显着,并接受了早更新世早期的沉积,直到早更新世晚期才强烈隆起,使该区露出水面,接受以风积砂质黄土为主的堆积;中更新世至晚更新世,隆起上升剧烈,故呈现今日之貌;隧道通过段主要地层为中、下更新统风积砂质黄土夹古土壤;六、不良地质及特殊岩土一不良地质1、人为坑洞隧道进口端分布有五个小窑洞DK341+294m左侧3个,右侧2个,垂直线路一字排开,规模较小,高~3m,深2~4m,宽2~3m,施工时应先回填夯实;二特殊岩土1、黄土黄土台塬表层覆盖第四系上更新统风积砂质黄土,厚10~33m;在隧道进口Z-15钻孔附近可见一黄土陷穴,陷穴口小肚大,陷穴深约3~5m,但塬顶少见;根据D7D7Z-15、D7Z-17、 D7Z-18,D7S-8-1土工试验资料计算判定,该场地为自重湿陷性场地,湿陷等级为Ⅲ级严重,湿陷性土层厚度18.0m参考秦东隧道进出口砂质黄土的化验结果;2、膨胀土依据初测资料及陕西省第二水文地质队N8、N12两个深钻孔资料和定册钻孔资料分析,第四系中、下更新统砂质黄土中夹有灰黄色、棕红色古土壤粉质黏土,呈层状,厚度~9.3m不等,从岩心外观看具有膨胀岩土的基本特征,风化为尖棱状的小碎块,在隧道洞身有分布,经取样化验,自由膨胀率一般在21%~48%,阳离子交换量-mmol/kg:~ mmol/kg,蒙脱石含量M:%~13%,综合判定为弱膨胀土,设计时CECNH4应考虑其对工程的影响;七、隧道水文地质特征及评价一水文地质特征1、隧道区地下水类型、特性潼洛川隧道位于潼关塬一级台塬的前缘,秦岭北麓断层带以北到黄河、渭河这一完整水文单元的排泄区;该水文单元地下水从补给区到排泄区运行途径短,地下水水力坡降大,水平方向地下水的迳流条件良好;隧址区地下水主要有黄土层孔隙、裂隙潜水;砂夹砾石层承压水:黄土孔隙、裂隙潜水:主要赋存在上、中更新统黄土中,黄土的储水空间包括孔隙、孔洞和裂隙;黄土在垂直方向上,岩性、水理性及富水性不均一;自上而下粘粒含量增加,黄土的裂隙性、孔隙度、给水度及岩土的渗透系数减小;黄土含水层的埋深、厚度及富水性,受区域地质构造、塬面大小和沟谷切割程度条件等的控制;砂夹砾石层孔隙承压水:主要由台塬区底部的下更新统冰湖积层中细砂、粗砂夹砾石孔隙水组成,厚度较大;上部隔水顶板为砂质粘土,泥钙质胶结较好,埋深185~210 m;承压水头一般小于15m,水量丰富;依据收集二水1982年在潼关塬前部N8号管南村机井钻孔深层承压水抽水试验资料,单井涌水量可达362.24m3/d;2、地下水补给、迳流、排泄隧址区地下水的补给来源主要为大气降水、地表迳流及灌溉回归水,地下水的补、迳、排条件与塬面的形状、岩土的性质、孔洞、地表陷穴、漏斗的发育程度关系密切;大气降水补给地下水补给量的多寡、潜水位变化的幅度,与降水量的大小、历时长短关系紧密;区域资料显示,黄土垂向的渗透系数介于×10-5~×10-5之间,而隧道所在区域潜水水位埋深较大,本次实测隧道洞身附近管南村、亢家寨深井水位分别为195.05m水位高程345.05m、203.3m水位高程339.7m;可见由大气降水补给地下水,潜水位在短时间内水位升高不显着,依据前人对该区多年统计资料,一级台塬塬边潜水位动态年变化幅度最大2.10m;潜水的迳流方向基本与地形一致,由北山前向南黄河、渭河方向运动;一级台塬的中前部,由于接近排泄区,潜水的水力坡陡降,导致潜水直接向黄河、渭河谷底排泄;加之,台塬区黄土含水层常被沟谷切割,导致部分潜水向近沟谷以泉的形式排泄,局部地改变了潜水的迳流方向,同时潜水位急剧降低;如隧道进口端苏家村出露的泉水,水位高程357.905m;黄土台塬区地势较高,地面切割破碎,切深大,在隧址区附近潜水位高程介于340~360m之间几乎与地表迳流高程一致;人工开采地下水作为隧道区一种重要的排泄途径;地表水的渗漏补给,主要源于黄土台塬的后缘,秦岭山脉的峪口地表迳流;在构造和岩性的影响下,峪口地表流水除洪水期外,地表迳流出山后经十几至数百米,几乎全部渗入地下,补给潜水或通过不稳定的隔水层补给深部承压水;承压水的迳流方向,与潜水的迳流方向大致相似;塬区下部承压水含水层除山前和近黄河地段外,连续性较好,水力坡度在二级台塬和一级台塬后部为‰,至一级台塬的中前部,临近黄河、渭河谷地一带强烈排泄,水力坡度陡降,致使承压水转化为层间无压水而排泄;灌溉回归水作为隧址区地下水补给的来源之一,其回归水量受农作物品种、气候、土地的平整程度及灌溉用水的实际情况决定;依据陕西省旱涝保收抗旱标准规定,隧址区全年每亩灌溉需水量为300m3; 入渗补给地下水的水量有限,对地下水水位的影响不大;3、隧道区水化学测试隧道所在区域潜水水化学特征总体为:总硬度10°~20°、PH介于~、矿化度小于0.5g/l;由山前到排泄区,水化学类型依次为HCO3-Ca→HCO3-Ca·Mg→HCO3-Na·Mg型水;潜水在黄土层运移过程中,由于阳离子交替吸附作用,水中的离子成份由Ca2+逐渐转化为Mg2+、Na+;深部承压水总硬度7°~11°、PH介于~、矿化度~0.3g/l;水化学类型沿其运动方向,由HCO3-Ca型水递变为HCO3-Ca·Na型水,属于低矿化度的重碳酸盐型水,可见塬区下部砂夹砾石承压水层透水性好,水交替作用及溶滤作用较强;本次在勘察过程中,采集隧址区深井深度195~203m段水质简分析水样两组,苏家村泉水水质全分析样和同位素氚分析样各一组;水质简分析结果为:PH=~、矿化度~0.396g/l、水化学类型为HCO3-Na+K·Ca型水;二隧道区水文地质条件评价隧址区共布设勘探钻孔5个,其中145m深孔一个,依据揭露地层及地下水情况:仅在深孔高程365.5m以下出露冰湖相卵砾石土,但未揭穿该层;同时对各孔进行水文测试,均未发现地下水出露;潼洛川隧道洞身位于下更新统粉质粘土层中,下部为冰湖积相富含地下水的承压水层,承压含水层顶部隔水顶板为粘质黄土,层底高程介于350~370m;实测区域内地下水露头及本次钻探测试后水位高程在340m左右,隧道洞身的设计高程进口端最低为368.965m、出口端最高达400.16m;路肩高程高于地下水位达10m以上,加之黄土台塬周边冲沟无常年流水;因此对隧道涌水量及最大涌水量不再计算;据陕西省第二水文地质队有关资料,隧址区地下水位的最大变幅不超过 2.1m,因而隧道在开挖时产生大面积涌水的可能性不大,但不排除粉质黏土层中存在砂砾石透镜体、隔水顶板存在“天窗”的可能性;因而在施工过程中,应加强对地下水的观测,防止突水发生;隧道洞身属贫水区,地下水位位于隧道开挖断面底部以下约10m左右,隧道产生长大段落涌水的可能性较小,但不排除隧道遭遇含水透镜体及底部砂砾石承压水隔水顶板存在通过“天窗”突水;地下水补给以大气降水补给为主,地下水属HCO3-Na +K·Ca型水;八、隧道工程地质条件及建议工程措施一岩土施工工程分级及力学参数建议值根据土工试验、静力触探、孔内测试等多种成果综合分析确定各岩土层力学参数,列表如下:二隧道围岩分级及主要工程地质问题分析三隧道进出口工程地质条件隧道进口段通过地层为黏质黄土、粉土、砂、卵石等地层,不甚均一,施工开挖后应及时支护和衬砌,避免产生围岩失稳;出口浅埋偏压地段应加强支护,确保围岩稳定;表层第四系上更新统风积砂质黄土经计算后判定,该场地为自重湿陷性场地,湿陷等级为Ⅲ级严重,湿陷性土层厚度18.0m参考秦东隧道进出口砂质黄土的化验结果;四隧道施工预测预报内容及范围a 围岩失稳1、由于第四系下更新统砂质黄土层成岩性差,结构相对疏松,其自身强度低,抵抗外力破坏的性能差,因此隧道开挖后易坍塌;隧道埋深较大,洞顶为厚层黄土层时,开挖后应力重新组合,有可能出现围岩失稳现象;2、第四系中、下更新统砂质黄土中局部所夹古土壤层具弱膨胀性,设计时应采取合理的支护措施,隧道施工时应注意围岩遇水易发生围岩失稳;b涌水、渗水:洞身通过卵石土等含水地层,钻探揭示无地下水,但在黄土台塬下部粗粒土透镜体中可能存在少量地下水,施工中有可能产生突然涌水现象;同时洞身通过的冰湖积粉质黏土、粉土及砂层中可能存在砂卵石透镜体,可能含有少量孔隙水,会产生围岩失稳和涌水;九、隧道辅助工程工程地质条件及建议工程措施隧道斜井工程地质条件及围岩分级:1、隧道进、出口段及斜井进口段均分布风积砂质黄土,经计算后判定,该场地为自重湿陷性场地,湿陷等级为Ⅲ级严重,湿陷性土层厚度18.0m参考秦东隧道进出口砂质黄土的化验结果;建议进出口洞顶采取截防排水措施,洞口段基底需消除湿陷性处理;并做好仰坡支护和防排水措施;2、全隧道围岩均为第四系地层,应加强施工用水管理,避免施工用水对自然边坡的冲刷和边仰坡及基底软化;特别是高山水池选位尤为重要;施工中应及时支护和衬砌和仰拱施作,确保围岩稳定及施工和运营安全;3、隧道施工中的弃渣场地应进行挡护,最后绿化或复垦,避免产生泥流而破坏环境;4、施工场地,便道开挖要选择在平缓、开阔、稳定的坡面上,避免因施工引起工程滑坡,影响自然坡面的的稳定和隧道主体结构安全;5、洞内若遇地下水应及时疏排,避免对围岩和基底的软化;6、第四系下更新统古土壤层及冰湖积粉质黏土有弱膨胀性,结构设计中予以考虑;7、隧道开挖过程应尽量控制爆破,短进尺并及时衬砌的施工方法,严禁放大炮、长大段落揭露基底的施工方法尤其在施工仰拱时;8、隧道进口端分布有五个人为小窑洞,规模较小,施工时应先回填夯实;9、隧道进出口挖方边坡坡率:eol3: 1:1防护砂质黄土Q3eol3: 1:~1:1防护黏质黄土Q3eol3: 1:~1:1需防护砂质黄土Q1eol3: 1:~1:1需防护黏质黄土Q110、D7Z-14孔内于-58.80米深度范围脱落φ50钻杆6根27米长,岩心管、泵管、捞砂器一套共计4.80米,施工中应注意;附:1、钻孔岩心鉴定表 5份2、试坑鉴定表 2份3、土工实验报告 6份4、湿陷性黄土判定表 6份5、压缩曲线份6、物探资料份7、水质试验报告 1份8、深孔资料及水文测试资料份。

川主-龙门洞铁路工程地质勘察报告学号姓名专业地质工程年级2013级指导教师西南交通大学地球科学与环境工程学院-2016/07/17-目录1.前言1.1 线路概况1.2 工作概况2.线路工程地质条件2.1 自然地理环境2.2 地形地貌2.3 地层岩性2.4 地质构造及地震2.4.1 断层2.4.2 褶皱2.4.3 地震2.5岩土体物理力学特征2.6 水文地质条件2.7 不良地质现象2.8 天然建筑材料3.北线工程地质分段及评价4.南线工程地质分段及评价5.南北线方案的工程地质比选意见6.结论及建议1.前言1.1线路概况川主—龙门洞铁路(以下简称川龙铁路)位于峨眉山市峨眉山风景区附近,紧邻报国寺和峨眉山博物馆。

线路东北起自川主乡,途经黄湾阶地西至龙门洞,从运行列车种类来看属于客货共线铁路。

在线路布置上有北线、南线两套选线方案。

川龙铁路大致沿峨眉河布置,沿线地形较为复杂,发育有崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害。

铁路在龙门洞沿线,地层岩性主要以玄武岩和灰岩为主,岩层稳定性相对较好;川主沿线地层则以砂岩、泥岩为主,风化较强烈,岩体强度相对较低。

同时,铁路沿线断层、褶皱等地质构造较为发育。

在线路终点的牛背山背斜核部地带,存在一条南东起于麻柳湾、北西至梁坪,总长约9公里的大型逆断层“牛背山断层”,断层两盘紧密接触,在挖断山背斜核部、受断层影响的二叠系灰岩发生破碎并育有溶洞;此外,线路由终点至起点还会依次通过伏虎寺断层、报国寺断层以及交大断层,这些断层均为逆断层,但都不是活动断层。

铁路北线位于峨眉河左岸长约6公里,线路中部会经过一大型泥石流沟即“黄田坝泥石流沟”;线路后半段大部分穿过黄湾阶地,地形较为平缓,岩层稳定性较好,主要为第四纪的冲洪积堆积物,上覆粘土为农田用地,而粘土以下为鹅卵石;黄湾阶地共分为5级阶地,北线基本沿着2级阶地和4级阶地的交界处穿过。

在末段,北线通过拟建峨眉河大桥穿过峨眉河,而后通过拟建狮子山隧道到达川主车站。

其中峨眉河河宽约为30米,汛期流速约为2米每秒,对河岸冲刷略为严重。

铁路南线位于峨眉河右岸总长约7公里,线路前半段基本沿山麓通过,地层岩性多以灰岩、白云岩为主,岩性较为稳定强度较好;在接近龙门洞电站处以及龙门洞雷口坡一带的岩质高边坡有崩塌现象,对线路安全会造成一定隐患。

线路后半段沿阶地边缘通过,地形平坦岩性较为稳定。

其中线路后半段在对门山一带会经过一顺层滑坡“对门山滑坡”,滑坡面积较大,发生于峨眉河转弯处,该滑坡产生原因为河流掏刷岸边导致的抗滑力不足,而且经过初步分析该滑坡现已稳定。

南北线在线路起点附近交汇于狮子山处,均通过拟建的狮子山隧道穿过狮子山。

狮子山处岩层走向北东,以泥岩和砂岩为主,节理较为发育,以三级围岩为主,隧道入口处山体边坡有掉块现象。

1.2 工作概况本次线路工程地质勘察大致按初测深度进行,工作容如下:(1)现场确定铁路位置及有关设计情况;(2)地质观测点的选定、纸上定点、记录和描述;(3)工程地质调绘(即工程地质平面图填图);(4)熟练运用地质条件点、线、面结合分析的工作方法;(5)认识工程地质条件各要素在现场的反映;(6)工程地质问题的初步分析;在以上工作的基础上,根据现场勘察资料,综合分析、评价线路场地的稳定性和适宜性,提出地质选线建议。

对收集的原始资料的可靠性进行评价,对南线、北线工程地质条件(6个要素)进行工程地质分段说明,进行综合分析比较,对不良地质的性质、发展趋势、对工程的影响程度进行分析判断,研究重大工点的工程地质条件和工程地质问题并评价,提出工程地质勘察报告和工程地质图。

此次勘察的主要参考规有:(1)《铁路工程勘查规》(TB10012-2007)(2)《铁路工程不良地质勘察规程》(TB10027-2001)(3)《铁路工程水文勘察设计规》(TB10017-2001)(4)《铁路桥涵地基和基础设计规》(TB10002.5-2005)(5)《铁路隧道设计规》(TB10003-2005)(6)蒋爵光主编,《铁道工程地质学》,北京:中国铁道出版社,1991.2.线路工程地质条件2.1 自然地理环境交通位置:工程地址位于峨眉山地区,峨眉山雄踞盆地西南,邛崃山脉最南支,地处省峨眉山市。

峨眉山地区公路交通较为发达,北可抵,南至峨边、;东到;西达洪雅县高庙;还有成昆铁路在山麓东侧南北穿越,往来十分方便。

自然地理:峨眉山海拔较高而陡峭,气候带垂直分布明显,海拔1500~2100m,属暖温带气候;海拔2100~2500m属中温带气候;海拔2500m以上属亚寒带气候。

海拔2000m 以上地区,一般在10月到次年的4月有半年时间为冰雪覆盖。

根据金顶气象站27年资料统计,最高温度23.4°C ,最低温度-20.9°C,年平均温度3.1°C.紧盯年平均降雨量1912.6mm,平原区年平均降雨量1593.2mm,降水多集中在5~9月,占全年降水80%。

降水也具分带特征,海拔1550~2150m降水量可达2000~2100mm。

图1 峨眉山市地理位置图2.2 地形地貌峨眉山最大相对高差达2600m。

按其高程和高差,大峨山应属强烈切割;龙门硐一带应属中等切割;山麓地带龙马山、红珠山等则是具有残丘特征的低山,峨眉平原则以西南高,东北低为特点。

区位于盆地边缘沟口的丘陵中高山区,区水系属大渡河水系。

受西南高,东北低的地形控制,河流流向均自西向东,并在归入大渡河后继续东流至注入岷江。

2.3 地层岩性铁路沿线区域地层由新到老分别为:第四系地层(Q4)、第三系名山组(E1-2)、上白垩系灌口组(K2g)、下白垩系夹关组(K2j)、上侏罗系蓬莱镇组(J3p)、组(J2sn)、中侏罗系沙溪庙组(J2s)、下侏罗系自流井组(J3z)、上三叠系须家河组(T3x)、中三叠系雷口坡组(T2l)、下三叠系嘉陵江组(T1j)、飞仙关组(T1f)、上二叠系宣威组(P2x)、峨眉山玄武岩(P2ß)、下二叠系茅口组(P1m)。

不同地层岩性特征描述如下:Q4 :第四系冲积、洪积、残积、坡积层。

主要分布黄湾阶地和滑坡、泥石流等地区,固结较差,承载力小于5Mpa。

铁路开工时需要进行地基夯实处理,以此来提高地基承载力。

E1-2:下部以砖红色中—厚层砂岩为主,夹薄层泥岩;上部以砖红色泥岩为主,夹粉砂岩及细砂岩。

用地质锤敲击之,手感较差,敲击声较沉闷,故推断其强度较低,承载力在5—10Mpa 之间。

K2g:砖红紫红色中厚层状粉砂岩,泥岩,岩石中含大量石膏晶粒,膏盐晶洞,具水平层理,小型斜层理和微波状层理。

本层岩石的强度较低,在5—15Mpa之间又由于石膏具有膨胀性,故对铁路有不利影响,容易导致地基破坏,故在施工过程中需要换填地基土或者做好地表和地下排水措施。

K2j:砖红色厚层巨厚层状砂岩夹少量粉砂岩及薄层泥岩,底部具底砾岩。

具大型交错层理,平行层理,槽型层理,波痕,干裂及冲刷面构造。

承载力约为10—20Mpa。

J3p:以紫红色泥岩为主,夹少量砂岩,偶夹灰岩团块或灰岩薄层。

发育微波状层理,产双壳类,介形类化石。

J2sn:以鲜艳的砖红色泥岩为主,夹少量砂岩,粉砂岩以及薄层状泥质灰岩。

干裂发育,对工程影响一般,承载力约为15—30Mpa。

J2s:紫灰,灰绿,灰黄,灰白,紫红色砂岩,粉砂岩,泥岩的旋回层上,上部夹少量泥灰岩,底部厚约10m的灰黄色厚层状砂岩。

具斜层理及楔状,平行层理等。

J1z:黄灰、绿灰、会黄、灰白紫红等色砂岩、粉砂岩及薄层状泥灰岩,底部为厚约0.25m 的砾岩。

T3xj:灰、黄灰色砂岩、粉砂岩、泥岩、炭质页岩及煤层的旋回层。

具多层可采煤层,底部有厚约0.5米得硅质砾岩。

节理较为发育,岩石的强度为15—30Mpa。

T2l:白云岩、白云质灰岩膏融角砾岩。

岩体完整性较差,节理发育承载力,在10—20Mpa 之间,有刀砍状构造,用盐酸滴之没有气泡,镁试剂滴之颜色变成红色。

T1j:底部为重结晶灰岩,中下部为灰白色碎屑灰岩,上部为紫红色含砾石砂岩、粉砂岩和泥岩。

薄层和中厚层状的白云质灰岩、白云岩。

岩石风化较为严重,溶蚀严重,空洞较多,岩石干燥。

T1f:紫红色岩屑砂岩、粉砂岩及泥岩的不等厚韵律层,顶部为紫红色膏溶空隙发育的砂岩。

中厚层,胶结物为泥质,存在差异性风化,易导致崩塌落石,岩石的强度较低,大约在15—20之间。

P2x:紫红、灰绿、黄绿等颜色的砂岩、粉砂岩和泥岩的不等厚韵律互层,夹有少量碳质页岩和煤线。

隧道开挖时需要注意瓦斯等危害,岩石的完整性较差,泥质胶结,岩石较为湿润,承载力大约在5—15Mpa。

P2ß::峨眉山玄武岩,分布在挖断山背斜附近,可见隐晶,杏仁、气孔状构造,属基性陆相喷发物。

岩石致密,隐晶质结构,柱状节理发育,风化严重,岩石的强度较高,容易导致崩塌落石,需要施工时需要对其进行拉网支护。

P1m:浅海相灰岩。

岩性主要是浅灰色到中灰色中厚层状灰岩,其主要分布在牛背山背斜核部。

核部发育溶洞,节理发育,风化较为严重,易导致崩塌落石。

岩体承载力在20—40Mpa之间。

2.4 地质构造及地震2.4.1 断层铁路沿线有明显标志的断层有4条,自编号为F1,F2,F3,F4断层。

可大致与下列断层对应:F1:牛背山断层,发育与牛背山背斜核部,走向北西,与背斜轴向一致,南东起于麻柳湾,北西至梁坪,长约9km。

断层产状为倾向北东,倾角60,两盘紧密接触。

两河口附近可见P1m灰岩破碎现象,北东盘略有上升且底层倒转。

该断层已表现出北东盘往北西,南西盘往南东向对平措的性质,平移断距为200-500m。

F2:善觉寺断层,南起庙儿岗,北至山王岗,长约7km。

断面西倾,倾角65,断于T2l—J2s 地层中,两盘地层均已倒转,为逆断层。

伏虎寺附近可见宽约10m的破碎带,发育断层角砾岩,角砾大小3~5cm,呈棱角状,成分以白云岩为主,砂岩次之,角砾有再次破碎的现象,说明断层有过多期的活动。

该断层在庙儿岗附近被峨眉山断层所切,西盘雷口坡组T2l 与东盘沙溪庙组J2s相抵,断距约900m,往北断距逐渐变小,至山王岗附近消失。

F3:报国寺断层,南起柏香坪,北至洪槽,走向近南北,长约6.5km。

断面西倾,倾角60-70,断于J2s—K2j地层中。

柏香坪附近断层层面西倾,了;两盘地层接触紧密,均已倒转,未发育断层破碎带,表现为逆断层。

该断层断距约600m,往北逐渐变小,至洪槽附近消失。

F4:交大断层,通过西南交通大学峨眉校区,长约1.1km,走向北北西,倾向南西西,倾角50,断于K2g—E1-2地层中。

南、北端均被第四系覆盖。

两盘可见挤压破碎现象,属逆断层,破碎带宽约5m。

2.4.2 褶皱铁路沿线褶皱主要为牛背山背斜,位于龙门洞一带,轴向北西,长约12km。