多元平行流冷凝器数值模拟

- 格式:pdf

- 大小:636.53 KB

- 文档页数:6

多元平行流蒸发器数值模拟及性能优化的开题报告一、选题背景和意义近年来,多元平行流蒸发器在工业生产中得到广泛应用,主要用于混合物的分离和纯化,例如制药、食品、化工和饮料工业等。

多元平行流蒸发器拥有高效、节能、稳定等优点,因此受到了广泛关注。

而数值模拟技术可以对多元平行流蒸发器的内部流场和传热特性进行深入分析和优化设计,有助于提升其性能和节能减排。

本文旨在通过对多元平行流蒸发器的数值模拟及性能优化研究,探索多元平行流蒸发器的内部流动规律和传热机理,为其优化设计和应用提供理论和实践基础。

二、研究内容和技术路线(一)研究内容1. 建立多元平行流蒸发器的数学模型,包括流场和传热方程式。

2. 运用数值模拟方法对多元平行流蒸发器内部流场和传热特性进行分析研究,并对比数值模拟结果与实验数据进行验证。

3. 基于数值模拟结果,深入探究多元平行流蒸发器内部流动规律和传热机理,找出影响多元平行流蒸发器性能的主要因素。

4. 根据优化目标,设计不同结构参数的多元平行流蒸发器,并以传热效率和节能减排为评价指标,优化多元平行流蒸发器的性能。

(二)技术路线1. 确定研究对象,并进行多元平行流蒸发器数学模型的建立。

2. 运用有限体积法对多元平行流蒸发器内部流场和传热方程式进行求解,并对数值模拟结果进行分析和验证。

3. 基于求解结果,运用流体力学和传热学等理论,深入探究多元平行流蒸发器内部流动规律和传热机理。

4. 根据优化目标,采取改进设计策略,优化多元平行流蒸发器的结构参数,提高其传热效率和节能减排能力。

三、预期成果和意义1. 建立多元平行流蒸发器数学模型,并运用数值模拟技术分析和验证其内部流场和传热特性。

2. 深入揭示多元平行流蒸发器内部流动规律和传热机理,为其优化设计和应用提供理论和实践基础。

3. 通过优化多元平行流蒸发器的结构参数,提高其传热效率和节能减排能力,促进工业生产的可持续发展。

4. 为多元平行流蒸发器的研究和应用提供可靠的数值模拟方法和优化设计策略,同时有助于推动数值模拟技术在工业生产中的应用。

平行流冷凝器概述平行流冷凝器是一种常见的换热设备,广泛应用于工业生产中。

它利用平行流换热原理,将高温气体的热量传递给低温冷却介质,实现冷凝反应或热回收。

在平行流冷凝器中,高温气体和冷却介质沿着相同的方向流动,从而实现最大的换热效率。

相比于其他类型的冷凝器,平行流冷凝器有着更高的热交换效率和更小的体积。

工作原理平行流冷凝器的工作原理基于热量传递和物质传递的基本原理。

当高温气体和冷却介质在平行流冷凝器中接触时,高温气体中的热量会通过传导、对流和辐射等方式传递给冷却介质。

同时,冷却介质会吸收高温气体中的热量,使其在温度和压力下凝结成液体。

平行流冷凝器通常由多个平行的管道组成,高温气体通过这些管道流动,而冷却介质则从另一侧流过。

这样,高温气体和冷却介质的热负荷逐渐平衡,实现了高效的热量传递。

结构设计管道结构平行流冷凝器的管道结构通常采用多管并联的设计。

这些管道通常由优质的导热材料制成,如铜、铝或不锈钢。

管道的直径和长度可以根据具体的冷凝需求进行设计。

冷却介质分配为了确保冷却介质均匀地流过管道,平行流冷凝器通常配备有冷却介质分配器。

这个分配器可以将冷却介质分配到每个管道中,保证热交换的均匀性和效率。

热量交换表面增强为了增加平行流冷凝器的热交换效果,可以在管道内部增加翅片或螺旋纹等热交换表面增强结构。

这些结构能够增加热交换表面积,提高换热效率。

应用领域平行流冷凝器在许多领域有着广泛的应用。

以下是它们常见的应用领域:1.制冷和空调系统:平行流冷凝器可用于冷冻和空调系统中,将高温制冷剂的热量传递给冷却介质,实现制冷效果。

2.化工工艺中的冷凝:在化工工艺中,许多反应会产生大量的热量。

平行流冷凝器可以将这些热量回收并利用。

3.发电厂中的汽轮机冷凝:发电厂中的汽轮机在工作过程中会产生大量的热量,平行流冷凝器可以用来冷凝汽轮机排出的湿蒸汽,提高发电效率。

4.石油化工中的冷凝:在石油化工过程中,平行流冷凝器可用于石油精炼和化学反应中的冷凝。

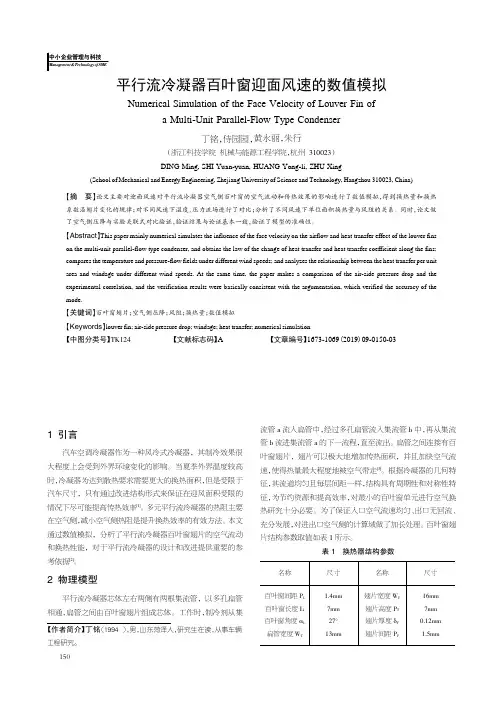

平行流冷凝器百叶窗迎面风速的数值模拟作者:丁铭侍园园黄永丽朱行来源:《中小企业管理与科技·下旬刊》2019年第09期【摘要】论文主要對迎面风速对平行流冷凝器空气侧百叶窗的空气流动和传热效果的影响进行了数值模拟,得到换热量和换热系数沿翅片变化的规律;对不同风速下温度、压力流场进行了对比;分析了不同风速下单位面积换热量与风阻的关系。

同时,论文做了空气侧压降与实验关联式对比验证,验证结果与论证基本一致,验证了模型的准确性。

【Abstract】This paper mainly numerical simulates the influence of the face velocity on the airflow and heat transfer effect of the louver fins on the multi-unit parallel-flow type condenser, and obtains the law of the change of heat transfer and heat transfer coefficient along the fins; compares the temperature and pressure-flow fields under different wind speeds; and analyzes the relationship between the heat transfer per unit area and windage under different wind speeds. At the same time,the paper makes a comparison of the air-side pressure drop and the experimental correlation, and the verification results were basically consistent with the argumentation, which verified the accuracy of the mode.【关键词】百叶窗翅片;空气侧压降;风阻;换热量;数值模拟【Keywords】louver fin; air-side pressure drop; windage; heat transfer; numerical simulation【中图分类号】TK124; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 【文献标志码】A; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 【文章编号】1673-1069(2019)09-0150-031 引言汽车空调冷凝器作为一种风冷式冷凝器,其制冷效果很大程度上会受到外界环境变化的影响。

文章编号:CAR137过冷式微通道平行流冷凝器数值模型赵宇祁照岗陈江平(上海交通大学制冷与低温工程研究所,上海,200240)摘 要本文总结了不同的微通道管内制冷剂冷凝换热与压降经验关联式,通过理论与实验分析选定最为合适的关联式建立了过冷式微通道平行流冷凝器数值模型。

通过实验验证,模型计算换热量误差在±5%以内,空气侧压降误差在±4Pa以内,制冷剂侧压降误差在-30~40kPa之间。

本文所建立的过冷式微通道平行流冷凝器模型精度满足换热器设计要求。

关键词过冷式冷凝器数值仿真关联式NUMERICAL MODEL FOR THE SUB-COOLING MICROCHANNELPARALLEL FLOW CONDENSERZhao Yu Qi Zhaogang Chen Jiangping(Institute of Refrigeration and Cryogenics, Shanghai JiaotongUniversity, Shanghai 200240, China)Abstract This paper compared different pressure drop and heat transfer correlations in the minichannel and microchannel, choose the most suitable ones to develop the simulation model for sub-cooling condenser. The experiment result had a good agreement with the simulation model. The deviation of the condenser heat rejection is under ±5%, the condenser air side pressure drop deviation is ±4Pa and the refrigerant side pressure drop deviation is -30~40kPa. The simulation model for sub-cooling condenser developed in this paper could satisfy the requirement of heat exchanger design.Keywords Sub-cooling condenser Numerical simulation Correlation0 引言微通道换热器在车用空调系统中应用广泛,近年来在家用和商用空调中也得到大力推广[1-3]。

1引言汽车空调冷凝器作为一种风冷式冷凝器,其制冷效果很大程度上会受到外界环境变化的影响。

当夏季外界温度较高时,冷凝器为达到散热要求需要更大的换热面积,但是受限于汽车尺寸,只有通过改进结构形式来保证在迎风面积受限的情况下尽可能提高传热效率[1]。

多元平行流冷凝器的热阻主要在空气侧,减小空气侧热阻是提升换热效率的有效方法。

本文通过数值模拟,分析了平行流冷凝器百叶窗翅片的空气流动和换热性能,对于平行流冷凝器的设计和改进提供重要的参考依据[2]。

2物理模型平行流冷凝器芯体左右两侧有两根集流管,以多孔扁管相通,扁管之间由百叶窗翅片组成芯体。

工作时,制冷剂从集流管a流入扁管中,经过多孔扁管流入集流管b中,再从集流管b流进集流管a的下一流程,直至流出。

扁管之间连接有百叶窗翅片,翅片可以极大地增加传热面积,并且加快空气流速,使得热量最大程度地被空气带走[3]。

根据冷凝器的几何特征,其流道均匀且每层间距一样,结构具有周期性和对称性特征,为节约资源和提高效率,对最小的百叶窗单元进行空气换热研究十分必要。

为了保证入口空气流速均匀、出口无回流、充分发展,对进出口空气侧的计算域做了加长处理。

百叶窗翅片结构参数取值如表1所示。

表1换热器结构参数名称尺寸名称尺寸百叶窗间距P L百叶窗长度L l百叶窗角度αL扁管宽度W T1.4mm7mm27°13mm翅片宽度W F翅片高度P T翅片厚度δF翅片间距P F16mm7mm0.12mm1.5mm平行流冷凝器百叶窗迎面风速的数值模拟Numerical Simulation of the Face Velocity of Louver Fin ofa Multi-Unit Parallel-Flow Type Condenser丁铭,侍园园,黄永丽,朱行(浙江科技学院机械与能源工程学院,杭州310023)DING Ming,SHI Yuan-yuan,HUANG Yong-li,ZHU Xing(School of Mechanical and Energy Engineering,Zhejiang University of Science and Technology,Hangzhou310023,China)【摘要】论文主要对迎面风速对平行流冷凝器空气侧百叶窗的空气流动和传热效果的影响进行了数值模拟,得到换热量和换热系数沿翅片变化的规律;对不同风速下温度、压力流场进行了对比;分析了不同风速下单位面积换热量与风阻的关系。

多元平行流蒸发器空气侧百叶窗翅片的数值模拟

邓敏锋

【期刊名称】《建筑热能通风空调》

【年(卷),期】2012(031)001

【摘要】对多元平行流蒸发器空气侧百叶窗翅片流动和传热进行了数值模拟。

得到了不同迎面风速下的空气温度场、压力场、翅片表面局部换热系数。

计算得出的空气侧换热系数和压降与实验关联式一致。

分析研究了翅片间距和百叶窗角度对空气侧传热和阻力特性的影响,研究结果对多元平行流蒸发器的设计和优化有重要的指导意义。

【总页数】5页(P69-73)

【作者】邓敏锋

【作者单位】中铁第四勘察设计院集团有限公司

【正文语种】中文

【中图分类】TK172

【相关文献】

1.多元平行流蒸发器空气侧换热与流动特性模拟 [J], 邓敏锋

2.家用空调器中平行流冷凝器翅片参数对空气侧传热流动性能的影响 [J], 舒朝晖;罗艳;陈焕新;金听祥;李丛来;符卫红

3.干盘管用平行流换热器翅片参数对空气侧换热系数及压降的影响 [J], 林泉来;裴清清

4.空气冷却器空气侧百叶窗翅片强化传热性能研究 [J], 吴金星;王任远;尹凯杰;潘

彦凯

5.百叶窗翅片管换热器空气侧流动换热的三维数值模拟 [J], 闫立林;周俊杰

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

多元平行流冷凝器热力性能的数值模拟的开题报告一、研究背景和意义随着科技的不断发展,太阳能、空气能、热泵等新型能源的应用日渐广泛。

在这些能源应用中,多元平行流冷凝器作为重要的传热部件,其热力性能的提高对于提高能源利用效率、降低环境污染扮演着至关重要的作用。

因此,本文将通过数值模拟的方法,研究多元平行流冷凝器的热力性能,分析其传热特点和热力学特性,探讨其优化设计方法,以期为实际工程应用提供理论支撑。

二、研究内容和技术路线1. 冷凝器的基本结构和工作原理。

2. 搭建多元平行流冷凝器的数值模拟模型,建立热力学模型。

3. 根据模型计算分析多元平行流冷凝器的传热特性和热力学特性,并与实验数据进行比对。

4. 探讨多元平行流冷凝器的优化设计方法,提出改进措施。

5. 编写研究报告,总结实验结果并对未来研究方向进行展望。

技术路线:1. 基础理论、材料及实验仪器的调研和选型。

2. 建立多元平行流冷凝器的数值模拟模型。

3. 分析模拟结果,对模型进行参数调整和优化。

4. 研究结果分析与对比,对所得结果进行统计分析。

5. 结果报告。

三、研究计划1. 前期调研:阅读相关文献,了解多元平行流冷凝器的热力学特性和传热特点,熟悉数值模拟原理。

2. 建模和计算:搭建多元平行流冷凝器的数值模拟模型,并进行计算和分析,收集和处理数据。

3. 结果分析和报告撰写:对计算结果进行分析和处理,撰写研究报告。

总计划:12周。

四、研究预期结果本研究旨在通过数值模拟的方法,探究多元平行流冷凝器的传热特性和热力学特性,预计可得到以下研究结果:1. 搭建多元平行流冷凝器的数值模拟模型,并较好地复现其热力学特性。

2. 研究多元平行流冷凝器的传热特性,分析其传热机理和输运规律。

3. 探究多元平行流冷凝器的优化设计方法,提出改进措施。

4. 结合实验结果和数值模拟结果,对多元平行流冷凝器的性能进行评价,并为实际工程应用提供理论支撑。

预计研究结果将对多元平行流冷凝器的设计和应用提供指导,为提高其性能和效率提供理论依据,有力推动相关工程和科技的发展。

汽车空调平流式冷凝器性能仿真分析张凯;王东;杨志刚;陈辉【摘要】为分析汽车空调平流式冷凝器的换热、流动性能,假设制冷剂沿管长方向做一维流动,空气侧流动视为零维流动,忽略制冷剂加速压降,对制冷剂两相区采用均相模型.使用AMESim建立平流式冷凝器仿真模型,并通过与试验对比验证模型的准确性.改变冷凝器结构参数,分析对冷凝器的性能影响,发现合理的制冷剂回路流程布置可以改善平流式冷凝器性能;增加流程数可以增加换热量,但是压降也会增大;制冷剂侧总横截面积相等时,微通道数目增加,换热量增加;空气速度较小时,减小翅片间距可以增加换热量.【期刊名称】《计算机辅助工程》【年(卷),期】2011(020)003【总页数】6页(P68-72,76)【关键词】汽车空调;平流式冷凝器;制冷剂回路流程布置;横截面积;翅片间距;AMESim【作者】张凯;王东;杨志刚;陈辉【作者单位】同济大学上海地面交通工具风洞中心,上海201804;同济大学上海地面交通工具风洞中心,上海201804;同济大学上海地面交通工具风洞中心,上海201804;同济大学上海地面交通工具风洞中心,上海201804【正文语种】中文【中图分类】U463;TB115.1在汽车空调制冷系统中,来自压缩机的高温高压气体进入冷凝器,经冷凝器冷凝散热转变为中温高压液体,冷凝器在汽车空调制冷系统中的冷凝散热作用保证制冷循环的顺利进行.平流式冷凝器结构紧凑,相同尺寸下的换热效果优于管片式、管带式冷凝器,已经普遍应用于乘用车制冷系统.对汽车空调的研究有试验和仿真2种方法,其中,对汽车空调换热器稳态仿真建模方法大致有集中参数建模[1]、分布参数建模[2-4]和分区建模[5-6].集中参数建模准确度较差,已被后2种方法取代.随着仿真分析快速、准确的需要,传统的建模仿真缺陷逐渐显现:对汽车空调的仿真研究大多需要建立物理和数学模型,利用编程软件编制复杂程序,该方法费时、费力,且计算结果与试验对比精度不一定高.随着计算机技术的发展和成熟的商业化热流体仿真软件的出现,对空调系统的仿真进入新阶段.比较成熟的一维流体仿真软件如Flowmaster和AMESim等开始在汽车空调仿真中得到广泛应用.本文基于AMESim对汽车空调平流式冷凝器的换热、流动性能进行分析.(1)忽略管内制冷剂周向导热,制冷剂流动为沿管长方向的一维流动;(2)制冷剂在任一通流截面上,气、液两相工质均匀混合,流体温度相等,两相之间无相对滑移;(3)不考虑制冷剂侧的加速压降,忽略重力对换热和压降的影响;(4)不考虑空气侧通过冷凝器的压降,空气侧速度均匀分布,空气流动视为零维流动.在平流式冷凝器的仿真研究中,对制冷剂侧及空气侧换热与阻力计算是仿真的关键.在查阅大量文献的基础上,结合已有的研究经验和结论,采用以下试验关联式[7-9].1.2.1 制冷剂侧压降和换热系数1.2.1.1 单相区制冷剂单相区摩擦阻力因数选用Churchill试验关联式式中:f为摩擦阻力因数;Re为制冷剂侧雷诺数;ε为管道绝对粗糙度,mm;D为管道直径,mm.单相区换热系数选用Gnielinski关联式式中:h为单相区传热系数,W/(m2·K);Pr为制冷剂侧普朗特准则数;Dh为扁管水力直径,m;λ为制冷剂导热系数,W/(m·K).1.2.1.1 两相区由于采用均相模型,两相区的流体热物性采用气、液平均参数.计算两相区摩擦阻力系数时用到的动力黏度选用MSC Adams关联式式中为两相区动力黏度,Pa·s;μv和μl分别为制冷剂气态和液态时的动力黏度,Pa·s;x为制冷剂干度.两相区换热系数选择Shah关联式式中:hTP为两相区传热系数,W/(m2·K);hLO为单相区传热系数,W/(m2·K);λ1为制冷剂与管道的导热系数,W/(m·K).1.2.2 空气侧传热系数空气侧传热系数采用经验公式式中:Nu为空气侧努塞尔准则数;Pr为空气侧普朗特准则数;Re为空气侧雷诺数.经验公式中的A,B和C由试验数据及仿真结果共同决定,A=1.235,B=0.4,C=0.4.为验证关联式选取的有效性和模型的准确性,对某乘用车空调冷凝器进行仿真和试验对比,其结构参数见表1.在AMESim空调库和两相库的环境下选取合适的子模型,建立基于AMESim的平流式冷凝器模型,见图1.依据试验样件参数设置仿真所需的各项参数:制冷剂质量流量0.025 4 kg/s,制冷剂入口比焓451.819 kJ/kg,空气质量流量0.592 7 kg/s,冷凝器进风干湿球温度均为35℃,环境压力1 bar.运行仿真时间为50 s,数据采样周期为0.1 s,判定收敛残差为10-5,最大时间步长为30 s,采用动态仿真模式,运行得到的仿真与试验对比结果见表2,可知,制冷剂入口工质温度与过热度、出口工质温度与过冷度、总换热量基本吻合.根据文献[7]对换热关联式准确性的理解,采用换热关联式产生的误差在试验的验证范围内,满足工程需要.因此,可在此模型的基础上分析冷凝器结构参数变化对其性能的影响.平流式冷凝器流程布置及各流程管道数目的分配对冷凝器的流动、换热会产生一定影响,但多元平流式冷凝器采用的流程布置形式以及各流程内管道数目的组合方式并不唯一.为此,在原仿真模型的基础上,针对冷凝器流程数目和各流程内管道数目分配提出几个典型的对比模型.通过分析这些对比模型的仿真结果,找出一种换热性能较好的冷凝器模型,实现对冷凝器流程选择的优化.在保持原模型整体参数不变的前提下,即总体几何尺寸、制冷剂侧及空气侧几何参数、管道总数目不变,使用AMESim建立相应的仿真模型,制冷剂回路流程布置对比模型见表3.表中流程布置对应的数字代表该流程内管道数目,数字顺序即为制冷剂从入口到出口流过冷凝器的顺序.所有模型的仿真均在相同环境条件下进行,研究进入冷凝器的工质质量流量分别为0.025 kg/s,0.030 kg/s和0.035 kg/s时冷凝器的流动、换热特性.图2(a)和2(b)分别为制冷剂回路流程布置对冷凝器换热量及冷凝器出口过冷度的影响,可知,采用四流程的冷凝器换热量比三流程稍有增加,制冷剂出口过冷度也比三流程大1~2℃.在相同流程的情况下,改变制冷剂侧管道分布对冷凝器换热影响并不显著.1号和5号模型的换热量及制冷剂出口过冷度均较其他模型略有优势;4号模型在换热方面表现稍差.对这些模型进行分析比较可知,第一流程与第二流程间的管道数目差别对换热的影响较大.制冷剂回路流程布置对冷凝器压降的影响见图2(c),可知,随着制冷剂质量流量的增加,冷凝器压降有所增大;冷凝器在管道数目相同、采用较多流程布置时,由于流程数增加导致制冷剂流过相等数目的管道时方向改变次数增加,增大局部压降,造成总压降增加,使冷凝器采用四流程布置时压降大于三流程布置;采用相等流程布置时,1号和5号压降较同流程其他模型小.流程内管道数目发生改变会造成局部压降变化,为避免发生较大的阻力损失,入口和出口处管道数目应布置合理:如管道数目均匀分布的4号和9号压降也较小,但由于第一流程管道数目较少,制冷剂在冷凝器入口处会发生较大的压力突变,而1号和5号入口管道数目较多,局部压降较小,导致1号、5号的损失较4号、9号稍小.冷凝器扁管是类似于口琴式的多孔微通道结构,微通道的数目及横截面面积对平流式冷凝器的性能也产生一定影响.因此,根据前文的仿真分析结果,综合考察换热量及压降,选择5号模型作为研究扁管微通道数目对冷凝器性能影响的基本模型.微通道结构对比模型见表4.不同质量流量下采用不同微通道结构时冷凝器的换热量变化见表5和6.比较模型1~3,当制冷剂侧微通道总的横截面面积相等时,随着微通道数目的增加,换热量有所增加.其原因是在总横截面面积相等的情况下,微通道孔数增加,制冷剂侧湿周增加,水力直径减小,更有利于换热.从换热角度看,为增强换热,应尽可能地增加微通道孔数目;观察模型1,4和5,当保持每个微通道横截面面积不变时,随着通道数目的增加,换热量有所减小,因为制冷剂侧微通道总的横截面面积变小,导致制冷剂在扁管内流速增加,换热有所增强;由2号与4号,3号与5号模型对比可知,在微通道数目相等时,由于采用较小的截面尺寸,使得管道内制冷剂流速增加,换热增强.为衡量各个模型的内部流动阻力,图3给出质量流量为0.035 kg/s时各个流程的压降.在微通道总的横截面面积相等时,随着微通道数目的增加,压降有所增加,这是由孔数目增加导致制冷剂侧摩擦表面积增大导致的.在微通道单孔横截面面积相等时,孔数目对制冷剂侧压降影响非常显著.以截面积为1.56 mm×1.4mm的模型为例,4号模型的孔数目比1号模型少,管道内制冷剂流速增大,此时由速度造成的沿程阻力增大,造成冷凝器总的压降增加.由图3可知,4号模型的流动阻力几乎是1号模型的2.5倍.当微通道孔数目相等时,4号模型阻力约为2号模型的3倍.因此,为减小阻力,应充分利用管道的有效尺寸,增大制冷剂侧的流通面积.由图3还可看到,3号模型在第二流程的压降甚至超过1号和2号模型.这是因为在第二流程时,3号模型的制冷剂还以两相态形式大量存在,而1号和2号模型在第二流程时只有较小一部分制冷剂以两相态形式存在,由两相态到液态的相变导致较大的压力突变.另外,制冷剂进入和流出冷凝器时产生较大的局部压降,导致第一和第四流程压降较大.冷凝器换热性能不只取决于制冷剂侧的结构,空气侧的结构参数也会产生一定的影响.为此,考察空气流速为2.7 m/s时翅片间距的变化对冷凝器换热性能的影响.建立四流程(13-7-6-5),微通道数目为6,横截面为2.8 mm×1.3 mm 的冷凝器模型,改变换热翅片的间距,选择间距为1.4~2.4 mm的翅片,每隔0.2 mm建立一个模型,考察制冷剂在不同质量流量下的换热情况,仿真结果见图4.减小翅片间距可减小空气侧水力直径,同时可以增大换热器单位长度的传热面积,使冷凝器整体传热面积增加,增强换热能力.因此,从换热角度讲,宜采用较小的翅片间距.改变平流式冷凝器制冷剂侧和空气侧结构参数,建立一系列对比模型,通过分析得如下结论:(1)合理的流程布置可以改善平流式冷凝器性能.本文通过对四流程与三流程的对比,发现增加流程数目可以使换热量有所增加,但阻力也会增大.综合考虑换热、流动,采用三流程时1号模型较好,采用四流程时5号模型较好.(2)当制冷剂侧总横截面面积相等时,微通道数目增加,换热量增大:10孔模型换热优于6孔和3孔模型,但10孔模型阻力也比另2种模型大;单孔横截面面积相等时,孔数少时造成的压降非常显著,横截面为1.56 mm×1.4 mm时,6孔模型中的压降约为10孔模型的2.5倍.因此,需要尽可能地增加制冷剂侧的有效流通面积.(3)当空气速度较小时,减小翅片间距可以使换热量增加.(4)AMESim能较好地应用于平流式冷凝器的仿真,为汽车空调的系统仿真提供参考.王东(1972—),男,黑龙江哈尔滨人,副教授,博士,研究方向为汽车空气动力学、车辆热管理、气动噪声与计算流体力学,(E-mail)wangdong@tongji.edu.cn【相关文献】[1]丁国良.制冷空调装置的计算机仿真技术[J].科学通报,2006,51(9):998-1010.DING Guoliang.Computer simulation technology on refrigeration and air conditioning equipment[J].Chin Sci Bull,2006,51(9):998-1010.[2]BENSAFI A,BORG S,PARENT D.CYRANO:a computational model for the detailed design of plate-fin-and-tube heat exchangers using pure and mixed refrigerants[J].Int J Refrigeration,1997,20(3):218-228.[3]张娅妮,陈蕴光,阚杰,等.多元平行流冷凝器传热与流动性能模拟研究[J].哈尔滨工业大学学报,2008,40(3):483-487.ZHANG Yani,CHEN Yunguang,KAN Jie,et al.Simulation study on the performance of heat transfer and flow of multi-unit parallel-flow condenser[J].J Harbin Inst Technol,2008,40(3):483-487.[4]龚堰珏,张兴群,郑维智,等.汽车空调平行流式冷凝器热力性能计算机辅助分析[J].北京工商大学学报:自然科学版,2006,24(6):22-25.GONG Yanjue,ZHANG Xingqun,ZHENG Weizhi,et al.Computer-aided thermal performance analysis of automobile air-conditioning parallel flow condenser[J].J Beijing Technol& Business Univ:Nat Sci,2006,24(6):22-25.[5]GE Y T,CROPPER R.Performance evaluations of air-cooled condensers using pureand mixture refrigerants by four-section lumped modeling methods[J].Appl Therm Eng,2005,25(10):1549-1564.[6]包涛,陈蕴光,董玉军,等.多元平行流冷凝器传热流动性能研究[J].制冷学报,2005,26(3):1-5.BAO Tao,CHEN Yunguang,DONG Yujun,et al.Study on heat transfer and flow characteristics of a multi-unit parallel-flow type condenser[J].Refrigeration J,2005,26(3):1-5.[7]杨世铭,陶文铨.传热学[M].3版.北京:高等教育出版社,1998:241-261.[8]赵德印.小型制冷装置模拟研究[D].南京:南京理工大学,2004.[9]BAKKALI A,OLIVIER G.Design of components libraries for the transient simulation of an automotive refrigerant loop,C599/024/2003[C]//Proc SAE Vehicle Therm Manage Systems,2003:611-620.。