改革开放以来中国政府社会保障支出分析

- 格式:doc

- 大小:239.50 KB

- 文档页数:16

中国当前社会保障制度的理论与实践分析随着中国经济的迅猛发展和人口老龄化的加剧,社会保障制度问题越来越受到人们的关注。

在过去的几年中,中国已经出台了一系列社会保障政策,包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险等,这些政策为广大居民提供了更好的社会保障。

但是,中国的社会保障制度也存在着一些问题和挑战,需要我们深入探讨和解决。

一、社会保障制度的意义和作用社会保障制度是指国家为保障公民的基本社会生活需求和生产能力而建立的一种制度,其目的是为了保障公正公平,保障公民的基本福利,提高公民的生活质量和生产能力。

社会保障制度的主要作用有:(1)保障社会公正公平。

社会保障制度是国家为了保障公众的基本生活需要和提高生产能力而建立的一种制度。

它保障了不同人群的基本权利和福利,促进社会公正公平。

(2)促进经济发展。

社会保障制度可为广大居民提供更好的医疗和教育等服务,促进居民就业,提高人们的生产能力和创造力。

此外,社会保障制度对于稳定社会经济和社会治安也有着重要的作用。

(3)保障社会团结。

社会保障制度在某种程度上可以保障社会和谐和社会团结,通过对生活困难人员进行帮助,增强社会生活的满足感。

二、社会保障制度的发展中国的社会保障制度起源于新中国成立之后,当时的制度主要涉及到养老保险、工伤保险和医疗保险等。

然而,在1980年代中期,中国开始实施改革开放政策,社会保障制度也在此期间逐渐发生了变化和发展。

1994年,中国开始实施全面的社会保险制度,包括基本养老保险、基本医疗保险和失业保险等。

至今,中国的社会保障制度和社保支出已经占到国内生产总值的六分之一以上。

除了基本的社会保险以外,中国还开展了一些非基本保险项目。

比如,住房公积金制度,职工养老基金、医疗救助基金等。

在政府和劳动力市场双向合作下,中国社会保障制度的覆盖面较广,甚至包括新型农村社会保障制度。

三、社会保障制度遇到的问题和挑战虽然中国的社会保障体系已经取得了一定的成就,但是仍然面临一定的问题和挑战。

改革开放以来社会保障制度的变化1. 引言改革开放以来,中国社会保障制度经历了一系列的变化和发展。

社会保障制度的建立和完善是中国改革开放的重要方面之一,它对于保障人民群众的基本生活、促进社会稳定和经济发展具有重要意义。

本文将从不同方面探讨改革开放以来中国社会保障制度的变化,并分析其对社会的影响。

2. 社会保障制度的建立改革开放初期,中国的社会保障制度非常有限。

在计划经济体制下,社会保障主要由单位提供,包括基本养老保险、医疗保险、失业保险和工伤保险。

然而,这些保障制度存在着许多问题,如保障范围窄、待遇水平低等,无法满足人民群众的需求。

为了解决这些问题,中国政府开始着手建立全面的社会保障制度。

首先,1997年,中国推出了城镇职工基本养老保险制度,这是中国社会保障制度建设的重要里程碑。

随后,逐步建立了医疗保险、失业保险、工伤保险等制度,形成了覆盖城乡居民的社会保障体系。

3. 社会保障制度的完善改革开放以来,中国社会保障制度不断完善。

一方面,社会保障制度的覆盖范围不断扩大。

原来只覆盖城镇职工的社会保障制度逐渐向农村和城市居民延伸,使更多的人能够享受到社会保障的权益。

另一方面,社会保障的待遇水平也得到提高。

政府逐步增加了养老金、医疗保障和失业保险的支付标准,提高了人民群众的生活水平。

此外,中国还加强了社会保障制度的管理和监督。

通过建立统一的社会保障信息系统,政府能够更好地掌握社会保障资金的使用情况,并加强对社会保障基金的监管,防止滥用和浪费。

4. 社会保障制度的创新为了应对社会变革和人口老龄化的挑战,中国社会保障制度也在不断创新。

一方面,政府推出了个人税收递延型商业养老保险,鼓励个人自愿参加商业养老保险,以提高个人的养老保障水平。

另一方面,政府还积极探索养老、医疗、失业等多种社会保障功能的整合,以提高社会保障制度的效率和公平性。

此外,中国还加强了社会保障制度与其他政策的衔接。

例如,政府推出了就业创业政策,鼓励人们自主创业,同时提供相应的社会保障支持。

深入剖析中国特色社会主义的社会建设与民生保障自改革开放以来,中国特色社会主义的社会建设与民生保障取得了长足的进步。

在中国共产党的领导下,我国致力于改善人民的生活质量,提升社会发展水平,不断为人民群众创造更加公平、稳定、可持续的社会环境。

本文将从社会建设和民生保障两个方面进行深入分析。

一、社会建设中国特色社会主义的社会建设是实现国家整体发展和社会稳定的关键部分。

通过建立和完善各类社会制度,中国不仅在经济发展上取得了巨大成就,也在社会领域展现出了突出的优势。

首先,教育体系不断完善。

中国政府非常重视教育事业的发展,致力于提供优质的教育资源和平等的教育机会。

各级政府加大了对教育投入的力度,改革教育体制,推动素质教育的实施。

如今,我国教育水平不断提高,高等教育普及率不断攀升,教育公平性显著增强。

其次,健康医疗体系不断健全。

中国特色社会主义的社会建设注重人民的健康,建立了全面的医疗保障体系。

政府加大卫生事业的投入,不断提高基层医疗服务水平,提升医疗资源的配置效率。

同时,改革医疗保险制度,推广基本医保、大病保险等政策,实现了在医疗方面的全面覆盖,保障了人民的健康权益。

再次,文化事业蓬勃发展。

中国特色社会主义的社会建设注重传承和保护传统文化,同时也积极引进和融合世界各国的文化元素。

政府加大对文化事业的投入,鼓励艺术创作和文化产业的发展。

如今,中华文化在国内外都有着很高的影响力,中国的电影、音乐、美术等艺术形式也得到了广泛的推广和认可。

二、民生保障民生保障是中国特色社会主义的一个重要方面,旨在保障人民的基本生活需求和权益,促进社会和谐稳定的发展。

首先,精准扶贫政策得到大规模推行。

中国特色社会主义注重解决贫困问题,通过精准扶贫政策,大规模减少了贫困人口的数量,提高了贫困地区的生产能力和生活水平。

政府制定了一系列扶贫措施,包括产业扶贫、教育扶贫、健康扶贫等,帮助贫困群众逐步实现脱贫致富的目标。

其次,社会保障体系逐步完善。

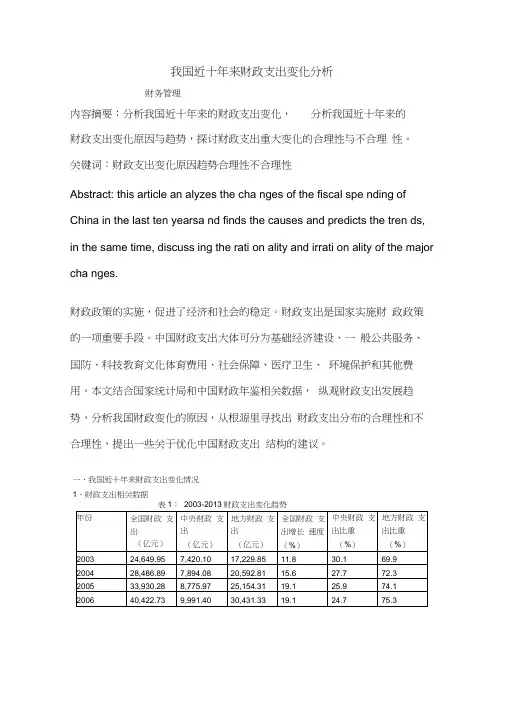

我国近十年来财政支出变化分析财务管理内容摘要:分析我国近十年来的财政支出变化,分析我国近十年来的财政支出变化原因与趋势,探讨财政支出重大变化的合理性与不合理性。

关键词:财政支出变化原因趋势合理性不合理性Abstract: this article an alyzes the cha nges of the fiscal spe nding of China in the last ten yearsa nd finds the causes and predicts the tren ds, in the same time, discuss ing the rati on ality and irrati on ality of the major cha nges.财政政策的实施,促进了经济和社会的稳定。

财政支出是国家实施财政政策的一项重要手段。

中国财政支出大体可分为基础经济建设、一般公共服务、国防、科技教育文化体育费用、社会保障、医疗卫生、环境保护和其他费用。

本文结合国家统计局和中国财政年鉴相关数据,纵观财政支出发展趋势,分析我国财政变化的原因,从根源里寻找出财政支出分布的合理性和不合理性,提出一些关于优化中国财政支出结构的建议。

一、我国近十年来财政支出变化情况1、财政支出相关数据图1 : 1980-2009年财政各项主要支出所占比重的变化趋势T-经汾建讼费TB-社会文製费一*-国防费—行政宜理费-------- 技他主出图2:2001-2012中国经济GDP增长速度走势图47 2^WB7T -*• JKJOJJ 甜巴丿一 WT 一2001200Q 2003 冷M 20C62006 £CO7 2 畑 200«SOU ^012表3:社会保障支出占全国财政总支出比重一览表年伪财政总支出社会保障支出社会保障支出占财政总支出的上匕重2000 1588^^0 1922.37 12.10% 2C01 18002.581387.40 10.51%2002 22053.152636.2211.95%2003 24S49.95 2S55.91 10. 2001 23436.69 3116.0510.94% 2005 33030.23 逅日& S510.90% 2006 40422. V3 4961. 78 10.79% 2007 49731.356447.1& 10.94%2006 e2E92.es6804. 29 10.87%20007S299.937606.689.57%进料来源|根据相关国家統计年鉴国家统计局相黄数据整理得出. 2、财政数据分析回顾中国2003-2013年,经济增长速度稳定在百分之十左右, 国家的财政支出增长速度则达到百分之十到百分之二十之间,2007、2008、2009、2011四年均超过百分之二十,2007-2008年,财政支出增长幅度加大(表 1、图1)。

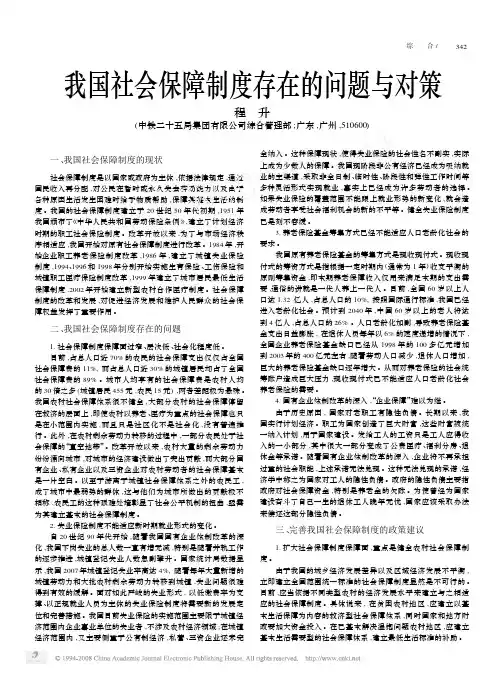

我国社会保障制度存在的问题与对策程 升(中铁二十五局集团有限公司综合管理部;广东,广州,510600)一、我国社会保障制度的现状社会保障制度是以国家或政府为主体,依据法律规定,通过国民收入再分配,对公民在暂时或永久失去劳动能力以及由于各种原因生活发生困难时给予物质帮助,保障其基本生活的制度。

我国的社会保障制度建立于20世纪50年代初期,1951年我国颁布了《中华人民共和国劳动保险条例》,建立了计划经济时期的职工社会保险制度。

改革开放以来,为了与市场经济秩序相适应,我国开始对原有社会保障制度进行改革。

1984年,开始企业职工养老保险制度改革,1986年,建立了城镇失业保险制度,1994、1996和1998年分别开始实施生育保险、工伤保险和城镇职工医疗保险制度改革,1999年建立了城市居民最低生活保障制度,2002年开始建立新型农村合作医疗制度。

社会保障制度的改革和发展,对促进经济发展和维护人民群众的社会保障权益发挥了重要作用。

二、我国社会保障制度存在的问题1.社会保障制度保障面过窄、层次低、社会化程度低。

目前,占总人口近70%的农民的社会保障支出仅仅占全国社会保障费的11%,而占总人口近30%的城镇居民却占了全国社会保障费的89%。

城市人均享有的社会保障费是农村人均的30倍之多(城镇居民455元,农民15元),两者差距极为悬殊。

我国农村社会保障体系很不健全,大部分农村的社会保障停留在救济的层面上,即使农村以养老、医疗为重点的社会保障也只是在小范围内实施,而且只是社区化不是社会化,没有普遍推行。

此外,在农村剩余劳动力转移的过程中,一部分农民处于社会保障的“真空地带”。

改革开放以来,农村大量的剩余劳动力纷纷涌向城市,对城市的经济建设做出了突出贡献,而大部分国有企业、私有企业以及三资企业对农村劳动者的社会保障基本是一片空白。

以至于游离于城镇社会保障体系之外的农民工,成了城市中最弱势的群体,这与他们为城市所做出的贡献极不相称,农民工的这种艰难处境彰显了社会公平机制的扭曲,亟需为其建立基本的社会保障制度。

社会保障改革开放对中国社会保障体系的完善改革开放是中国近代历史上的一次伟大变革,不仅在经济和社会领域取得了巨大成就,同时也对中国的社会保障体系进行了全面的改革和完善。

本文将探讨改革开放对中国社会保障体系的影响和促进作用。

一、建立社会保障体系的必要性社会保障体系是现代社会的重要组成部分,它旨在保障公民在经济、医疗、教育、养老等各个方面的权益,确保社会的公平和稳定。

在改革开放之前,中国的社会保障体系十分薄弱,很多人面临着无法获得基本保障的问题。

因此,建立一个健全的社会保障体系势在必行。

二、改革开放对社会保障体系的推动改革开放为中国的社会保障体系带来了巨大的推动力。

首先,经济的快速发展为社会保障体系提供了充足的财政支持。

随着国民经济的不断增长,政府可以投入更多的资源来建设和完善社会保障体系,确保人民的基本权益得到保障。

其次,改革开放的进程也带来了技术的进步和信息的快速传播,为社会保障体系的建设提供了良好的条件。

新技术的应用使得社会保障的管理更加高效,信息的流通更加迅速,提升了社会保障体系的运行效率和服务质量。

再次,改革开放还为社会保障体系的创新和改革提供了机遇。

改革开放的思想和理念使得各界对社会保障体系的弊端和不足有了更深入的认识,进一步推动了社会保障体系的改革和完善。

通过引进国外先进的经验和理念,中国的社会保障体系得以不断地更新和发展,以更好地适应社会的需求。

三、改革开放对社会保障体系的完善改革开放使得社会保障体系得到了全面的改革和完善。

首先,在医疗保障方面,中国引入了以基本医疗保险和大病保险为核心的医疗保障制度,保障了广大人民的医疗需求。

此外,还建立了分级诊疗制度和药品目录管理制度,提高了医疗资源的利用效率。

其次,在养老保障方面,中国推行了统一的基本养老保险制度,实现了城乡的养老保障制度的统一。

这对于老年人的生活保障具有重要意义,有助于解决养老问题,促进老龄事业的健康发展。

此外,在失业保障、工伤保障和生育保障等方面,中国也进行了一系列的改革和完善,为民众提供了更加全面和可靠的社会保障服务。

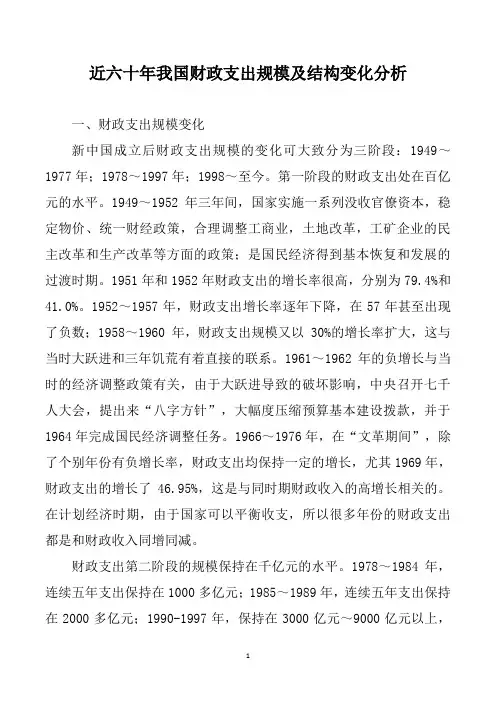

近六十年我国财政支出规模及结构变化分析一、财政支出规模变化新中国成立后财政支出规模的变化可大致分为三阶段:1949~1977年;1978~1997年;1998~至今。

第一阶段的财政支出处在百亿元的水平。

1949~1952年三年间,国家实施一系列没收官僚资本,稳定物价、统一财经政策,合理调整工商业,土地改革,工矿企业的民主改革和生产改革等方面的政策;是国民经济得到基本恢复和发展的过渡时期。

1951年和1952年财政支出的增长率很高,分别为79.4%和41.0%。

1952~1957年,财政支出增长率逐年下降,在57年甚至出现了负数;1958~1960年,财政支出规模又以30%的增长率扩大,这与当时大跃进和三年饥荒有着直接的联系。

1961~1962年的负增长与当时的经济调整政策有关,由于大跃进导致的破坏影响,中央召开七千人大会,提出来“八字方针”,大幅度压缩预算基本建设拨款,并于1964年完成国民经济调整任务。

1966~1976年,在“文革期间”,除了个别年份有负增长率,财政支出均保持一定的增长,尤其1969年,财政支出的增长了46.95%,这是与同时期财政收入的高增长相关的。

在计划经济时期,由于国家可以平衡收支,所以很多年份的财政支出都是和财政收入同增同减。

财政支出第二阶段的规模保持在千亿元的水平。

1978~1984年,连续五年支出保持在1000多亿元;1985~1989年,连续五年支出保持在2000多亿元;1990-1997年,保持在3000亿元~9000亿元以上,最多的是1997年的9233.56亿元。

增长的速度较不稳定的,1978年最高,增长率为33.0%,1987年最低,增长率为2.6%。

1980年和1981年等个别年份出现过负增长。

究其原因是在1979-1980两年间,财政赤字非常严重,中央进行了第二次经济调整的,缩小了固定资产投资的规模。

第三阶段的财政支出,整体上升到了万亿元和十万亿元的水平,从10000亿元逐渐增加到60000亿元。

解读中国社会保障支出刘阳国际经济与贸易03班20100101[摘要]解读中国社会保障支出的现状发展态势,了解社会保障制度的重要性,发现社保制度现存的问题,从而提出有效的解决方案。

[关键词]社会保障支出社会保障制度财政支出应对措施一、社会保障制度的重要性社会保障制度是生产力发展到一定阶段的产物,同样也是社会进步和文明的重要标志。

社会保障支出是属于转移支出的,是国家财政的在再分配活动促进社会经济的稳定与发展。

社会保障支出与社会保障制度是紧密联系在一起的。

社会保障制度的重要性主要表现在:1、建立健全的社会保障制度是建立社会主义市场经济体制的前提和保证。

2、政府实施社会保障制度可以弥补市场机制的失灵和缺陷,它是社会经济运行的“安全网”和“减震器”。

3、政府之所以必须实施社会保障制度的另一个重要理由,就是私人保险由于存在种种局限,不可能完全向人们提供基本的经济保障。

4、社会保障制度有利于为国家筹集资金,有利于国家宏观调控的实施。

我国曾提出“效率优先、兼顾公平”的方针,但时过境迁,我国现已进入经济高速发展的时代,此方针已不再完全适用于今天的国情。

当前中国经济发展出现了国富与民生的失衡,应将公平与效率放在同等重要的地位。

而实现公平,就需要依靠政府的社会保障支出。

二、中国社会保障支出变化的总体态势1、中国政府的社会保障支出是不断增长的社会保障支出是属于国民收入再分配的,是国家财政支出的重要组成部分,其增长速度主要取决于国民收入总量和经济增长速度。

从表1可以看出:改革开放以来,中国社会保障财政支出体现出明显的阶段性特点。

改革开放初期,社会保障财政支出的绝对值和占财政支出的比重都比较低。

随着改革开放和经济社会发展的加快,社会保障财政支出逐年增长。

进入21世纪以来,中国更加注重民生事业的发展,社会保障制度体系的框架逐步形成和完善,社会保障支出规模进一步加快。

由于这一时期国家经济和财政高速增长,政府用于社会保障性的支出比例相对比较稳定。

改革开放至今我国财政支出的变化趋势及原因摘要:改革开放30 年以来,我国财政支出规模经历了很大的变化。

通过对这30 年支出报告的分析可以看出财政支出绝对规模逐年上升,财政预算收支占GDP 的比重则呈U 型变化。

结合改革开放的历程,得出我国财政收支规模变化与改革有密切关系的结论,财政收支规模的变化源于经济体制的改革。

关键词:改革开放;财政支出;变化趋势新中国成立以来,中国财政体制一直处于不断变动中,尤其是改革开放30 年来,以放权让利为核心的体制变革使得财政体制的变动更为剧烈。

财政收入和支出占GDP 比重的变化引起了社会的广泛关注和讨论,有人认为改革开放以来国家财力的这种变化已经出现太大的负面影响,应该采取有力措施加以制止;有人则认为,改革开放以来国家财力的变化尚属正常;还有人认为改革开放以来中国国家财力就没有发生明显变化,所以不存在一些人担心的问题。

(一)我国财政支出规模的变化趋势1.我国小口径的财政支出规模的变化趋势改革开放以来,我国小口径的财政支出规模即预算内财政支出占GDP的比重呈现出先降后升的变化趋势,预算内财政支出占GDP的比重1978年为30 .96%,1995年降到最低点11.6%,以后逐渐上升,2002年上升到21.4%。

2003年估计这一比重达到21.6%。

2.中口径的财政支出规模的变化趋势中口径的财政支出规模即预算内财政支出与预算外财政支出之和占GDP的比重的变化,必须联系国家对于预算外支出资金口径的调整来考察。

1993年国务院对1986年决定的预算外资金范围进行了调整,原来确定为预算外资金的国有企业留利和专项基金不再作为预算外资金,而此项资金占预算外资金的比重一直维持在80%左右。

这就是说1978—1992年间预算外资金规模只有统计年鉴公布的预算外资金规模的20%,这样对1978—1992年间的中口径财政支出规模就可以用该期间占GDP的比重来计算。

1996年国务院发布《关于加强预算外资金管理的决定》,对预算外资金的概念作了明确的规定,同时将13项数额较大的政府性基金纳入预算管理,地方财政部门掌管的预算外资金也纳入地方预算。

中国财政支出现状及问题浅析摘要:我国自改革开放以来,经济有了突飞猛进地发展,但是随着经济的发展,人民享受到的经济发展成果跟经济的发展却是不成正比的,国家财政支出还存在着很多问题,如行政费用占财政总开支比例过大,财政支出中“缺位”、“越位”现象突出等,这些都制约着我国社会主义现代化和全面小康社会的建设。

解决财政支出中存在的问题对于中国社会的发展至关重要。

关键字:财政支出、存在问题、提出意见最近网上广为流传一篇文章,题名为《不要再给灾区人民捐款捐水了》,署名是韩寒。

里面有一段话,记忆尤深:网易网友说,西南五省,拨了1.55亿元,看到都想笑了,五省人口都至少也是1.55亿人,理想情况平均每人一元钱,一瓶矿泉水都不够,沪杭磁悬浮上千亿,只为了节约10分钟,上海世博会,花了4000亿。

然后呢?就没有然后了,我只知道这1.55亿在分成5份,贵州得到的就更少!政府可以拿出4000亿来办世博,上千亿来修磁悬浮,却拿来1.55亿来救旱。

你们能拿出多少钱来帮助西南救旱?有政府的能力强吗?政府既然能拿出那么多的钱砸在那些撑面子的事情上,这说明政府根本就不缺钱。

虽然后来在韩寒博客里面看到他说这一文章不是他写的,但是他也提到赞同里面的部分观点,关于中国政府财政开支的疑惑。

对于这篇文章,我认为虽然作者的观点比较偏激,但是也不无道理。

虽然我国自加入WTO以来,在很多方面都有较大的发展,GDP的增长、工业化的发展、城市的建设、国际影响力的增强等。

但是,中国财政的开支确实在很多方面存在值得改进的地方。

财政支出是指在市场经济条件下,政府为提供公共产品或服务,满足社会共同需要而进行的财政资金的支付,是政府实施财政政策用来调控宏观经济运行的重要工具。

按照财政职能的角度,财政支出可以分为经济建设支出、社会文教支出、行政管理支出、国防支出和其他支出。

我国财政开支方面存在的问题:一、行政费用占财政总开支过大,大量挤占公共开支项目。

统计数据显示,在财政各类支出中,行政管理给支出的增长幅度最大,支出金额由1998年1600.27亿元增加到2006年7571.05亿元,膨胀了近4倍。

改革开放以来中国社会保障制度改革的现状及其启示【摘要】自改革开放以来,中国社会保障制度改革扮演着至关重要的角色。

本文以引言为出发点,深入探讨了改革开放以来中国社会保障制度改革的背景及必要性。

在详细介绍了中国社会保障制度改革的主要举措、取得的成就、面临的挑战,以及未来的发展方向。

结论部分指出了改革开放以来中国社会保障制度改革的重要性、可持续发展性及影响。

通过对这些内容的分析,可以得出中国社会保障制度改革对于国家发展及社会进步的重要性,以及不断完善提升社会保障制度的关键性。

在未来,需要持续加强制度建设,优化政策措施,以更好地满足人民群众对美好生活的需求。

【关键词】改革开放、中国、社会保障、制度、改革、现状、启示、必要性、背景、主要举措、成就、挑战、发展方向、重要性、可持续发展性、影响。

1. 引言1.1 改革开放以来中国社会保障制度改革的必要性随着经济社会的发展和人口结构的变化,传统的社会保障制度已经不能满足广大人民群众的需求。

中国经济的快速增长带来了城乡居民收入水平的不断提高,而传统的社会保障制度主要以单位缴费为主,对于个体经济等新型就业形式并不适用,需要对制度进行改革,以适应新的需求。

加快社会保障制度改革也是落实国家发展战略,促进全面建设小康社会的必然要求。

随着人口老龄化程度的不断加深和城乡差距的拉大,建立健全的社会保障体系成为实现全面小康社会目标的重要举措,为社会稳定和经济可持续发展打下基础。

社会保障制度改革也是提高民生保障水平、加强社会公平正义的重要途径。

改革开放以来,我国已经取得了巨大的发展成就,但社会保障制度仍存在不平衡不完善的问题,需要不断改革以确保所有公民享有基本的退休、医疗、失业、生育等社会保障权利,促进社会公平正义的不断提升。

1.2 改革开放以来中国社会保障制度改革的背景改革开放以来中国社会保障制度改革的背景可以追溯到上世纪末。

在改革开放的初期阶段,由于中国经济的快速发展和社会结构的变化,传统的社会保障制度已经无法满足日益增长的保障需求。

近十年我国公共财政支出的结构分析——社会保障性支出与经济增长的研究分析西南交通大学经理管理学院 吴丝钰摘 要:改革开放以来,随着我国市场经济的发展,我国需要建立与经济发展相适应的公共财政支出体制,保障政府在维护市场秩序的作用。

社会保障性支出作为财政支出的一个分支,对市场经济活动起着“调节器”和“安全网”的作用,作为市场外的再次分配,保证社会的公平、公正,同时社会保障性支出通过增加居民的消费和投资,拉动经济发展的内需。

关键词:社会保障性支出 经济增长 财政支出结构中图分类号:F810 文献标识码:A 文章编号:2096-0298(2017)07(c)-021-05社会保障追求的是社会公平和公正,其作为经济活动的再次分配,通过高收入者向低收入者的转移支付,调节人们的收入差距,从而达到维持社会公共秩序的作用。

国家的财政支出在社会保障中占主要的比重,而调整财政支出的结构,达到财政支出的最优结构和社会保障的最适水平,能够促进社会发展和经济进步。

本文确定了统一的社会保障性支出的口径——抚恤和社会福利救济费、社会保障补助支出以及行政事业单位离退休经费,总结了国内外对社会保障性支出与经济增长之间关系的典型研究,先从社会保障性支出与经济增长的关系进行理论分析,再根据2001年~2014年社会保障性支出的相关数据构建计量模型,定量分析两者之间的关系,最终得出结论,社会保障性支出对经济增长有显著的促进作用,从而提出了完善我国社会保障性支出的建议。

1 文献综述关于社会保障性支出与经济增长之间的关系,许多学者都对其进行了理论分析和实证分析。

同时在财政学、公共经济学和社会保障学的学科中也都不可避免地涉及到了社会保障性支出这方面的研究和探讨,笔者对一些代表性较强的理论个研究进行简单介绍。

Feldstein·Martin (1974)最先提出了社会保障支出会对个人储蓄有“挤出效应”,“挤出效应”是通过“资产替代效应”和“退休效应”两个相反的力量来影响人们的个人储蓄。

改革开放以来社会保障制度的变化一、引言1.1 任务背景改革开放以来,中国社会保障制度经历了巨大的变革和发展。

这一制度的改革不仅对社会经济发展起到了重要的推动作用,也为广大人民群众提供了更加全面、稳定和可持续的社会保障服务。

本文将从多个角度全面、详细地探讨改革开放以来中国社会保障制度的变化,以期对中国社会保障制度发展的历程和成就有一个全面的了解。

二、社会保障制度的建立与发展2.1 社会保障制度的建立改革开放初期,中国社会保障制度非常薄弱。

社会保障体系主要是由企业单位和国有企业提供的福利保障,而非公有制企业和农村居民则缺乏相应的社会保障。

面对这一现状,中国政府开始着手建立全面的社会保障制度。

2.2 社会保障制度的发展随着改革开放的深入推进,中国社会保障制度得到了长足的发展。

1997年,中国政府颁布了《社会保险法》,明确了社会保险的基本原则和制度框架。

此后,社会保障制度逐步完善,涵盖了养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等多个方面。

三、养老保险制度的变化3.1 养老保险制度的建立改革开放初期,养老保险制度主要由企业单位提供,但覆盖范围较窄,福利水平也不高。

为了解决这一问题,中国政府于1997年开始试行城镇职工养老保险制度,为城镇职工提供了更加全面和稳定的养老保障。

3.2 养老保险制度的发展随着改革开放的深入,养老保险制度得到了进一步的发展。

2009年,中国政府开始实施新型农村社会养老保险制度,为农村居民提供了养老保障。

此外,政府还逐步提高了养老金的发放标准,提高了养老保险的覆盖率和福利水平。

4.1 医疗保险制度的建立改革开放初期,医疗保险制度主要由企业单位提供,但覆盖范围较窄,福利水平也不高。

为了解决这一问题,中国政府于1998年开始试行城镇职工基本医疗保险制度,为城镇职工提供了更加全面和稳定的医疗保障。

4.2 医疗保险制度的发展随着改革开放的深入,医疗保险制度得到了进一步的发展。

2003年,中国政府开始实施新型农村合作医疗制度,为农村居民提供了医疗保障。

改革开放与当代中国社会保障一、引言改革开放以来,中国在经济、政治和社会领域实现了巨大发展。

然而,在这个过程中,也面临着诸多挑战和问题。

其中一个尤为重要的问题就是如何建立和完善社会保障体系。

本文将从改革开放的背景和社会保障的现状出发,探讨当代中国社会保障改革的挑战和机遇。

二、改革开放的背景1978年,中国启动了历史上最重要的一次改革,即改革开放。

这一事件不仅改变了中国的经济形态,还推动了中国在政治、文化和社会方面的深刻变革。

改革开放的成功归因于一系列的政策举措,如农村改革、工业体制改革和外向型经济政策等。

农村改革突破了原有的户籍制度和土地制度,使农村居民逐渐独立和自主化。

工业体制改革使国有企业逐渐放开了经营管制,同时也鼓励了私营企业的发展。

外向型经济政策引入外资和技术,全面参与国际贸易体系。

三、社会保障现状改革开放之后,中国的社会保障制度逐步建立起来。

目前,中国的社会保障体系包括五项基本保险,即社会保险、医疗保险、工伤保险、生育保险和失业保险。

此外,还有住房公积金和最低生活保障等补充保障措施。

这些制度的建立和完善,有效地提高了人民群众的社会福利水平。

然而,社会保障制度的建立和完善仍然面临着诸多挑战。

首先,社会保障制度的覆盖面仍然不足,很多劳动者和农民工仍然没有参加社会保障。

其次,社保基金的稳健性也存在挑战。

由于国家的劳动力红利逐渐消失,出生率逐渐下降,导致社保基金面临越来越大的财政压力。

最后,社会保障制度的运行效率和性价比亦需进一步提高。

四、当代社会保障改革挑战和机遇为应对上述挑战,中国政府正在积极推进社保改革。

未来,社会保障制度的改革重点将放在以下方面:首先,加强对劳动者和农民工的社保覆盖。

政府需要加强信息化建设,完善客户服务体系,增强社保系统的覆盖能力。

同时,政府还需重视非正式就业和地下经济,制定相应政策对其进行覆盖和保障。

其次,增强社保基金的可持续性。

政府应当加强社保基金的管理和监管,建立稳健的投资机制,增加可持续性。

改革开放以来我国社会保障支出分析Analysis on China’s Fiscal Expenditure on Social Security since 1978内容摘要:改革开放以来,中国政府不断加大社会保障财政投入,取得了明显成效,为保障国民基本生活、维护社会稳定和促进经济发展发挥了重要作用。

同时,我国社会保障财政投入与人民群众的社会保障需求还有较大的差距,不仅财政支出的总量不足,而且支出结构不合理,社会保障财政支出在调节收入分配方面的作用不理想。

为此,提出了一些加强和完善社会保障财政支出的建议。

关键词:财政社会保障规模结构问题Analysis on China’s Fiscal Expenditure on Social Security since 1978Abstract: Since the implementation of the reform and opening-up policy, the Chinese government has been continuously increasing the fiscal expenditure on social security. This effort has scored remarkable achievements and has been playing important role in ensuring people’s subsistence lives, safeguarding social stability and promoting economic development. Meanwhile, great disparity still exists between the fiscal investment in social security and people’s social security demand, which largely because of the total inadequate fiscal expenditure and its inappropriate structure. In addition, the expected function of the adjustment of fiscal expenditure on social security in income distribution is not fully realized. Therefore, some advice are proposed in strengthening and improving the fiscal expenditure on social security. Keywords: Fiscal,Social security,Scale,Structure,Problems一、引言社会保障是缓解贫困、保障民生、促进经济社会发展、维护社会稳定和社会公平正义的重要制度,也是现代政府支出的重点领域和公共支出的主体部分。

由于发展阶段、发展模式的差异,不同国家社会保障支出的总量、结构、范围、重点及运行机制呈现出丰富多样性。

一个国家不同时期社会保障支出状况也表现出极大的差异性。

研究社会保障支出状况的发展变化,可以看出政府对社会保障建设的重视程度,体现一个国家和地区经济社会发展的阶段和水平,在一定程度上可以揭示或者深化对国家发展道路和模式的理解与认识。

世界各国对社会保障制度的概念差异很大。

欧洲福利国家把社会保障统称为社会保护支出或者社会性支出,美国主要指政府财政直接负责的各类扶贫计划和保障性支出。

中国把社会保障视为一个涵盖社会救助、社会保险、社会福利在内的庞大概念,但往往又不把保障性住房、基本卫生服务和教育事业包括在内。

本文将中国政府用于社会保障的财政性支出分为三类,一类是指传统的行政事业单位离退休费、社会福利与救济支出、社会保障补助支出(即口径一,或者说狭义的社会保障财政支出),也是目前财政社会保障支出统计所运用的口径;第二类包括社会保险、社会福利、社会优抚和社会救助支出,其资金主要包括国家财政支出和尚未纳入财政管理的各类社会保险基金(即口径二)。

第三类即广义的社会保障支出,将政府用于教育事业、医疗卫生事业等方面的支出纳入进来(即口径三,或者说广义的社会保障财政支出),类似或接近于一些国家的社会性支出。

改革开放以来,中国在建立社会主义市场经济体制的过程中,对社会保障制度及其功能的认识不断深化。

20世纪80年代主要立足于为国有企业改革服务,进行了一些改革试点。

但从总体上以国有企业和机关事业单位为职工提供的单位保障是社会保障的主体。

国家财政仅仅对严格界定的绝对贫困人口提供生存保障,对政策优惠对象提供有限的社会福利。

1992年,中国社会抚恤、福利和救济支出为66.45亿元,占财政支出的1.78%和GDP的0.25%。

[①] 90年代至21世纪初期,中国围绕建立社会主义市场经济体制,在改革试点基础上逐步建立现代社会保障基本制度框架。

尽管社会保险制度引入了个人缴费和多主体责任共担机制,但由于社会保障范围的不断扩展和保障水平的提高,政府财政用于社会保障的支出规模不断扩大。

2002年,中国政府财政用于社会抚恤、福利和救济支出372.97亿元;加上行政事业单位职工离退休费和各类社会保障补助支出,2002年狭义的全国社会保障财政支出达到了2636.22亿元,占当年财政总支出的11.95%;同时,当年社会保险基金支出3471.5亿元,日益增加的社会保险基金支出已经成为社会保障支出的重要来源。

党的十六大以后,党和政府更加注社会保障建设,增加了社会保障性的政府支出。

从2003年下半年开始,中国开展新型农村合作医疗制度试点。

到2008年,该制度已经覆盖了90%的农村居民。

2007年国务院提出建立城镇居民基本医疗保险制度,到2009年底已经覆盖半数以上的城镇居民。

农村居民最低生活保障制度到2007年底已经覆盖全国农村地区。

2008年国务院研究部署新型农村社会养老保险试点工作,2009年在全国300多个县开展了试点。

与之相对应的财政支出规模不断扩大。

到2008年底,中国社会抚恤、福利和救济方面的财政支出6804.29亿元,占当年财政支出的10.96%,尽管比重与2002年基本相同,但绝对规模已不可同日而语。

社会保险基金收支规模增长速度更快,2008年五项社会保险基金支出9925.1亿元(收入为13696.1亿元),同时累计结余了15176亿元。

[②]在发展社会保险和扩大政府社会保障支出的同时,更加重视教育、卫生等社会事业的发展。

农村9年义务教育经费已经全部纳入财政保障。

2009年决定进行新一轮医药卫生体制改革,准备在3年内新增财政投入8500亿元。

为应对世界金融危机,兴建廉租房、改造城乡危房成为大规模国债投资项目的重要领域。

2008年中国提出3年投资9000亿元建设保障性住房,其中一部分投资来源于财政资金。

2009年中央财政安排保障性住房专项补助资金551亿元,2010年拟安排632亿元。

住房保障与教育、卫生一样成为中国广义社会保障不容忽视的内容。

2008年,国家财政用于教育、卫生事业的投入为11767.25亿元。

[③] 二、中国政府社会保障支出的不断增长总体来看,改革开放以来中国政府用于社会保障方面的财政支出不断增长。

从绝对量看,抚恤和社会福利、救济支出、行政事业单位离退休费、社会保障补助支出(狭义社会保障财政支出)从1978年的18.91亿元增长到2009年的7606.68亿元,增长了401.26倍(口径一)。

在狭义的社会保障财政支出基础上加上,除去财政补助之外的社会保险基金支出规模也迅速扩大(口径二),从1998年的2210.98亿元增长到2009年的18132.95亿元,增长了7.2倍。

如果考虑到党和国家已经把公共服务均等化作为建设社会主义和谐社会的重要目标,社会保障支出应该包含资金保障和基本公共服务两个方面,我们把国家财政用于教育的支出和卫生支出也计算在内,可以看出国家用于社会保障性的总支出规模进一步扩大。

狭义财政社会保障、社会保险支出和财政性教育、卫生事业费投入加在一起(口径三),其总规模已经相当可观,从1998年的4527.34亿元增长到2009年的32563.68亿元。

[④]从社会保障财政支出占财政总支出的比重来看,1978年口径一的支出占财政总支出的 1.65%,2009年上升为9.97%;1998年口径二的支出占财政总支出的17.81%,2009年上升到20.88%;1978年口径三的支出占财政总支出的11.53%,上升到2009年为37.51%。

各类口径的支出占政府财政总支出的比例1998年增长最快,主要是由于围绕国有企业改革而增加对社会保险基金的补助支出;2002年为最高值(主要受到国家财政对社会保险基金补助支出的大幅增加的影响),2003年以后的比例比较稳定。

从社会保障支出占GDP的比重来看,1978年口径一的支出占GDP的0.52%,2009年上升到2.23%;1998年口径二的支出占GDP 的比重为2.62%,2009年上升到5.33%;1978年口径三的支出占GDP的比重为3.55%,2009年上升到9.56%。

从占财政收入的比重来看,口径一所占比重从1978年的1.67%增长到2009年为11.1%;口径二所占比重从1978年22.39%增长到2009年的26.46%;口径三1998年的比重为45.84%,2009年为47.53%。

从占财政收入和社会保险基金收入总和的比重来看,变化不大,口径二维持在20%左右,口径三维持在35%-40%之间(见表1)。

需要注意的是2008、2009年社会保障财政支出比重有所下降,与应对金融危机的其它投资有关。

改革开放以来中国社会保障财政支出体现出明显的阶段性特点。

改革开放初期,社会保障财政支出的绝对值和占财政支出的比重都比较低。

随着改革开放和经济社会发展的加快,社会保障财政支出逐年增长。

进入21世纪以来,中国更加重视民生事业的发展,社会保障制度体系的框架逐步形成和完善,社会保障财政支出规模增长进一步加快。

由于这一时期国家经济和财政收入高速增长,政府用于社会保障性的支出比例相对比较稳定。

随着未来社会保障需求的增长,尤其是教育、医疗卫生、住房等领域的支出还需要进一步增加。

表1 中国政府社会保障性支出情况单位:亿元;%表1续中国政府社会保障性支出情况单位:%注:口径一包括抚恤和社会福利救济支出、行政事业单位离退休费、社会保障补助支出;口径二是在口径一的基础上增加除财政补助之外的社会保险基金支出,计算口径二比重的分母(财政总支出)包含了除去财政补助之外的社会保险基金支出。