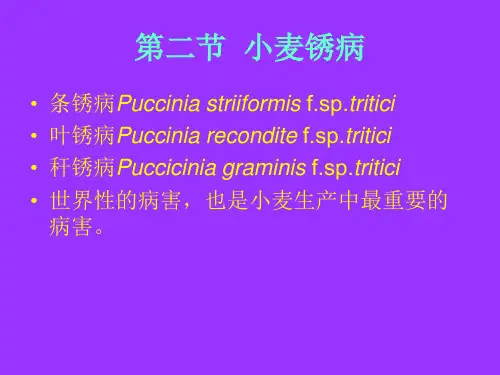

锈病简介和识别

- 格式:docx

- 大小:2.02 MB

- 文档页数:5

如何防治绿豆锈病?绿豆锈病的识别与防

治

绿豆锈病不仅危害绿豆,还是扁豆、菜豆等豆类植物种植过程中的主要病害,以危害叶片、茎秆、豆荚为主,严重时将会导致叶片枯萎脱落,进而影响产量。

那么,如何防治绿豆锈病?现今绿豆锈病的识别与防治介绍如下。

一、绿豆锈病的症状识别

绿豆锈病主要为害叶片、茎秆和豆荚,以叶片为主。

叶片染病散生或聚生许多近圆形小斑点,病叶背面现锈色小隆起,后表皮破裂外翻,散出红褐色粉末,即病原菌的夏孢子。

秋季可见黑色隆起小长点混生,表皮裂开后散出黑褐色粉末,即病菌冬孢子。

发病重的,致叶片早期脱落。

二、绿豆锈病的防治方法

1.种植抗病品种。

2.提倡施用日本酵素菌沤制的堆肥或充分腐熟有机肥。

3.春播宜早,必要时可采用育苗移栽避病。

4.清油田园,加强管理,适当密植。

5.发病初期喷洒15%三唑酮可湿性粉剂1000—1500倍液或50%萎锈灵乳油800倍液、50%硫磺悬浮剂300倍液、25%敌力脱乳油3000倍液、25%敌力脱乳油4000倍液加15%三唑酮可湿性粉剂2000倍液、70%代森锰锌可湿性粉剂1000倍液加15%三唑酮可湿性粉剂2000倍液、12.5%速保利可湿性粉剂2000一3000倍液、10%抑多威乳油3000倍液、80%新万生可湿性粉剂500—600倍液、5%乐必耕可湿性粉剂1000-1500倍液、40%杜邦福星乳油9000倍液,隔15天左右一次,防治1次或2次。

【本人结语】绿豆锈病主要发生在夏秋两季,还需根据其发生特点进行防治。

上文中为大家介绍了绿豆锈病的识别与防治,大家都学会了吗?。

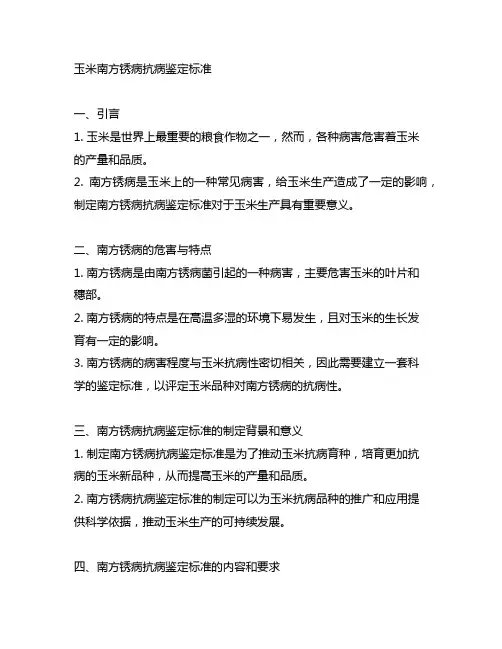

玉米南方锈病抗病鉴定标准一、引言1. 玉米是世界上最重要的粮食作物之一,然而,各种病害危害着玉米的产量和品质。

2. 南方锈病是玉米上的一种常见病害,给玉米生产造成了一定的影响,制定南方锈病抗病鉴定标准对于玉米生产具有重要意义。

二、南方锈病的危害与特点1. 南方锈病是由南方锈病菌引起的一种病害,主要危害玉米的叶片和穗部。

2. 南方锈病的特点是在高温多湿的环境下易发生,且对玉米的生长发育有一定的影响。

3. 南方锈病的病害程度与玉米抗病性密切相关,因此需要建立一套科学的鉴定标准,以评定玉米品种对南方锈病的抗病性。

三、南方锈病抗病鉴定标准的制定背景和意义1. 制定南方锈病抗病鉴定标准是为了推动玉米抗病育种,培育更加抗病的玉米新品种,从而提高玉米的产量和品质。

2. 南方锈病抗病鉴定标准的制定可以为玉米抗病品种的推广和应用提供科学依据,推动玉米生产的可持续发展。

四、南方锈病抗病鉴定标准的内容和要求1. 鉴定对象:玉米种质资源及品种2. 鉴定方法:人工鉴定和田间鉴定相结合3. 鉴定内容:包括抗性鉴定、病程观察和评定等4. 鉴定标准:按照一定的鉴定标准对玉米品种的抗锈病性进行评定。

五、南方锈病抗病鉴定标准的应用和推广1. 南方锈病抗病鉴定标准的推广应用可以为玉米育种提供可靠的依据,加快培育出更加抗病的玉米新品种。

2. 南方锈病抗病鉴定标准的应用也可以为玉米种质资源的鉴定和筛选提供科学支持,为玉米生产提供更多的抗病资源。

六、结语1. 制定玉米南方锈病抗病鉴定标准是当前玉米抗病育种工作的迫切需要,也是玉米产业可持续发展的重要保障。

2. 希望通过制定科学合理的南方锈病抗病鉴定标准,为我国玉米产业的发展做出更大的贡献。

制定玉米南方锈病抗病鉴定标准的目的是为了提高玉米产量和品质,通过培育抗病性强的玉米新品种来减少由南方锈病引起的损失。

南方锈病是玉米上的一种常见病害,其特点是在高温多湿的环境下易发生,且对玉米的生长发育有一定的影响。

DB52/T 1501.12—20204附 录 A(资料性附录)玉米南方锈病病原、症状、发生流行规律A.1 病原玉米南方锈病由多堆柄锈菌(Puccinia polysora Underw) 引起的真菌性病害,主要为害叶片,也侵染茎秆、苞叶和雄穗组织。

A.2 症状玉米南方锈病主要为害叶片,也侵染茎秆、苞叶和雄穗组织。

病菌侵染后,先在寄主组织上呈现淡黄色的小点,很快小点略隆起并突破表皮组织而露出圆形的夏孢子堆,从夏孢子堆中散出大量橘黄色的夏孢子,如图A.1。

图A.1 玉米南方锈病A.3 发生流行规律病菌在冬季气温较高的地区以夏孢子越冬,在第二年继续侵染致病;冬季气温较低的地区少数情况以冬孢子越冬,但冬孢子在病害流行中的作用十分有限,翌年初侵染源主要是随季风和气流传播而来的夏孢子。

病菌发病温度范围为15 ℃~31 ℃,最适温度范围为24 ℃~27 ℃,高温、多雨、高湿的气候条件有利于玉米南方锈病的发生。

DB52/T 1501.12—2020附 录 B(资料性附录)玉米南方锈病抗病性鉴定记载、评价表B.1 玉米南方锈病抗病性鉴定田间调查记载见表B.1。

表B.1玉米南方锈病抗病性鉴定田间调查记载表播种(移栽)日期: 鉴定地点:纬度: 海拔: 接种日期:调查人:记录人: 调查日期 :分级鉴定 重复 总株数0 1 3 5 7 9I1III2III3III4II…5DB52/T 1501.12—20206 B.2 玉米南方锈病抗病性鉴定综合评价见表B.2。

表B.2 玉米南方锈病抗病性鉴定综合评价表 序号 鉴定品种 重复I病情指数 重复II 病情指数 平均病情指数综合抗性级别 综合抗性评价1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14_________________________________。

玫瑰锈病的症状识别与防治玫瑰锈病是栽培中最易发生的病害之一,它使叶片脱落,植株生长不良。

发病后植株蒸腾和呼吸作用加速,光合作用和生长势减弱,叶片提早发黄、脱落,不仅影响观赏,而且直接影响花的产量和质量。

在锈病大发生时甚至造成死苗。

发病症状。

玫瑰锈病危害地上部分的各绿色器官,主要危害叶片和芽。

一般在春季展叶后叶片正面出现不明显的小黄点----性孢子器;叶背及叶柄上出现黄色稍隆起的小斑点----锈孢子器,突破表皮后散发出橘黄色粉状物,秋季叶背面又出现大量的黑色粉粒。

嫩梢、叶柄等部位的病斑明显隆起。

该病菌还可侵染月季、野玫瑰等蔷薇属多种花卉植物。

发病规律。

引起玫瑰锈病的真菌有两种:即短尖多孢锈菌和蔷薇多孢锈菌。

玫瑰锈病病菌是单主寄生锈菌,以菌丝体及冬孢子在病芽、病枝、病叶上越冬;夏孢子在生长季节可反复侵染,借助风雨传播,由气孔侵入寄主植物。

在玫瑰等蔷薇属花卉植物的生长季节均可发生与危害,以6—8月份发病较重。

四季温暖、多雨、多雾的年份有利于发病,管理上凡是偏施氮肥,及通风透光不良的玫瑰,则会加重其发生与危害。

防治方法。

1.杜绝和减少菌源。

防治单主寄生的锈病,尤其要注意杜绝和减少菌源,抓住秋末到下年早春或植物休眠期,彻底清扫田园内的残枝落叶等病原菌潜伏的场所。

结合修剪,清除病芽、病枝、病叶,烧毁或埋入土中;生长期经常除去病枝叶,并集中处理,可有效减少有效发病菌源。

2.加强栽培管理。

增施磷、钾、镁肥,控制施肥量,促进长势以防止徒长,增强玫瑰植株的抗病能力。

多施腐熟的农家肥,不偏施氮肥。

栽培中主要是选择合理的栽植密度,以有利于通风透光。

在生长的雨季,要及时排除积水。

设施栽培的玫瑰,要注意加强通风换气,降低棚内湿度。

3药剂防治。

一是冬季施药。

在清扫田园,剪除病枝后喷一次药剂预防,可喷2—5波美度的石硫合剂,或45%结晶石硫合剂100—150倍液,或五氯酚钠200—300倍液,或五氯酚钠加石硫合剂混合液。

配置时先将五氯酚钠加200—300倍清水稀释,再慢慢倒入石硫合剂,边倒边充分搅拌,调成波美度2—3度药液。

苹果锈病苹果锈病又名赤星病、苹桧锈病、羊胡子。

城市效区、风景旅游区附近的果园、绿化树种桧柏种植区附近的苹果树时有发生。

造成病叶变黄,出现丛毛状物,果实畸形早落。

基本信息中文名:苹果锈病英文名:Apple rust别名:赤星病病原中文名:山田胶锈菌病原拉丁学名:Gymnosporangium yamadai Miyabe病原分类地位:担子菌亚门病害类型:真菌主要危害作物:除危害苹果外,还能危害山定子、海棠等,其转主寄主除桧柏外,还有高塔柏、新疆圆柏、欧洲刺柏、龙柏等。

主要为害部位:危害叶片和其它幼嫩部分症状为害叶片、新梢、果实。

叶片先出现橙黄色、油亮的小圆点。

后扩展,中央色深,并长出许多小黑点(性孢子器),溢出透明液滴(性孢子液)。

此后液滴干燥,性孢子变黑,病部组织增厚、肿胀。

叶背面或果实病斑四周,长出黄褐色丛毛状物(锈孢子器),内含大量褐色粉末(锈孢子)。

果实发病,多在萼洼附近出现橙黄色圆斑,直径1厘米左右,后变褐色,病果生长停滞,病部坚硬,多呈畸形。

桧柏是该菌的转主寄主。

在桧柏小枝上越冬。

于小枝一侧或环绕枝形成球状瘿瘤。

瘤径3~5毫米,后中心部隆起、破裂,露出冬孢子角。

冬孢子角深褐色,鸡冠状,遇春雨后呈花瓣状,称“胶花”。

病原苹果锈病锈孢子Gymnosporangium yamadai Miyabe称山田胶锈菌,或苹果东方胶锈菌,属担子菌亚门真菌。

是1种转主寄生菌。

在苹果树上形成性孢子和锈孢子,在桧柏上形成冬孢子,后萌发产生担孢子,共有4种孢子。

苹果叶片正面产生性孢子器、性孢子。

性孢子无色,单胞,纺锤形。

叶背面产生锈孢子器、锈孢子。

锈孢子球形或多角形,栗褐色、单胞、膜厚,有瘤状突起。

发病特点以菌丝体在桧柏菌瘿中越冬。

次年春形成冬孢子角。

冬孢子萌发产生大量担孢子,随风传播至2.5~5公里的范围,落在苹果树的叶片、叶柄、果实及当年新梢上,形成病斑。

在病部产生性孢子器和性孢子,锈孢子器和锈孢子。

性孢子结合形成双核菌丝,再发育成锈孢子器。

锈病:

小麦、梨、苹果、大豆、海棠

锈病编辑词条

B添加义项

?

由4,00 0种以上真菌引致的几千种重要经济植物和杂草的病害。

基本信息

中文名称

锈病

∙

∙

外文名称

rust disease

∙

∙

类型

植物病害

病源

锈菌

危害范围

叶、茎、果实

由4,00 0种以上真菌引致的几千种重要经济植物和杂草的病害。

由真菌中的锈菌寄生引起的一类植物病害。

危害植物的叶、茎和果实。

锈菌一般只引起局部侵染,受害部位可因孢子积集而产生不同颜色的小疱点或疱状、杯状、毛状物,有的还可在枝干上引起肿瘤、粗皮、丛枝、曲枝等症状,或造成落叶、焦梢、生长不良等。

严重时孢子堆密集成片,植株因体内水分大量蒸发而迅速枯死。

锈病分布广且危害性大,多见于禾谷类作物、豆科植物和梨等。

不少作物的锈病是世界性的,有些有大区流行的特点,产量损失常以万吨计。

中国在20世纪60~70年代,小麦叶锈病(Puccinia recondita var.tritici)曾大面积流行;小麦条锈病(P.striiformis)等也常有为害。

锈菌具有形态上的多型性、生理上的专化性和变异性等特点,并有转主寄生、夏孢子远距离传播等现象,其生活史在真菌中是最为复杂的。

锈菌的多型性指锈菌有多种不同类型的孢子。

典型的产生5种,即性孢子、锈孢子、夏孢子、冬孢子和担孢子。

由它们引起植物受害部产生的小疱点,有的为黄色至铁锈色(夏孢子堆),有的为黑色(冬孢子堆),有的为白色或黄色(性孢子器),有的则为黄色的疱状、杯状或毛状物(锈孢子器)。

这5种孢子发生在同一寄主植物上的称同宗寄主,如菜豆锈病菌。

5种孢子发生在分类地位极不相近的两种植物上才能完成生活史的称转主寄主,如小麦秆锈病菌夏孢子和冬孢子发生在小麦上,性孢子和锈孢子发生在小檗上。

不典型的锈菌生活史内缺少一二种类型的孢子,但也有同宗寄主与转主寄主之别,如梨锈病菌无夏孢子,冬孢子发生在桧柏上,性孢子及锈孢子发生在梨上。

锈菌的专化性和变异性表现在同一种锈菌对不同属的植物有不同的致病性,并可因此而分为不同的专化型。

如为害禾谷类作物的禾柄锈菌,至少有9个专化型;为害小麦的是其中一个专化型。

各种专化型又根据对同一种作物不同品种的致病性,分为不同的生理小种。

为害小麦的禾柄锈菌已经鉴定出300多个生理小种。

有些锈菌的夏孢子可借气流远距离传播,这在锈病循环上有重要作用。

通常锈菌以冬孢子越冬,初次侵染来源是担孢子或夏孢子,而后以锈孢子或夏孢子在作物生长期间靠气流传播继续为害。

在亚热带和热带,不少锈菌不产生冬孢子,靠夏孢子或由病菌直接在自生苗或冬季作物上越冬。

在有些地区,转主寄主在病害循环中不起作用,如中国东北的阿穆耳小檗

展叶期的气候不适宜小麦秆锈病菌冬孢子的萌发,而夏孢子虽在当地不能越冬,都可由东南沿海地区借气流长距离从南向北吹来成为初次侵染源。

此外,有些锈菌侵染循环中的主要问题不是越冬而是越夏,如小麦条锈病菌不耐高温,须在高寒地区的自生麦苗和不同生育期的麦株上越夏。

玉米锈病

香椿锈病

菜豆锈病

大葱锈病

梨锈病

大豆锈病编辑词条

B添加义项

?

大豆锈病,该病主要靠夏孢子进行传播蔓延,至于冬孢子的作用尚不清楚。

基本信息

病原分类地位

担子菌亚门

病原中文名

豆薯层锈

主要危害作物

大豆

叶片、叶柄和茎

中文学名

大豆锈病

拉丁学名

PhakopsorapachyrhiziSydow

病害类型

真菌

为害症状

中国两广、福建、台湾等地流行猖獗。

主要为害叶片、叶柄和茎,叶片两面均可发病,一般情况下,叶片背面病斑多余叶片正面,初生黄褐色斑,病斑扩展后叶背面稍隆起,即病菌夏孢子堆,表皮破裂后散出棕褐色粉末,即夏孢子,

致叶片早枯。

生育后期,在夏孢子堆四周形成黑褐色多角形稍隆起的冬孢子堆。

叶柄和茎染病产生症状与叶片相似。

病原特性特征

Phakopsora pachyrhizi Sydow.称豆薯层锈,属担子菌亚门真菌。

夏孢子堆生在表皮下,稍隆起,浅红褐色。

夏孢子近球形至卵形,单细胞,黄褐色,表面密生细刺,具4~5个不明显的萌芽孔,大小22.4~35.2×14.4~25.6(μm)。

冬孢子堆埋生在组织里,由2~4层冬孢子组成。

冬孢子黑褐色,长椭圆形,膜厚平滑,大小13~25×8~12(μm)。

冬孢子在适宜条件下能萌发形成担子和担孢子,一个担子形成1~3个担子梗,顶生担孢子。

担孢子单胞无色,卵圆形。

该菌夏孢子萌发温限8~28℃,适温15~26℃,夏孢子在13~24℃能存活61天,在田间8.7~29.8℃能存活27天,pH5~6萌发率最高,阳光直射时夏孢子不萌发。

我国已初步明确该菌有A、B、C、D 4个生理小种。

传播途径和发病条件

降雨量大、降雨日数多、持续时间长发病重。

在南方秋大豆播种早时发病重,品种间抗病性有差异,鼓粒期受害重。

防治方法

(1)选用抗病品种如缙云豆、包罗豆、兰溪花皮青豆、中黄2~4号、九丰3号、长农7号、三明的雁鹅包、南雄黄豆等。

(2)注意开沟排水,采用高畦或垄作,防止湿气滞留,采用配方施肥技术,提高植株抗病力。

(3)发病初期喷洒75%百菌清可湿性粉剂600倍液或36%甲基硫菌灵悬浮剂500倍液、50%BAS一3170F1000倍液、10%抑多威乳油3000倍液,每667m喷对好的药液40L,隔10天左右1次,连续防治2~3次。

上述杀菌剂不能奏效时,可喷洒15%三唑酮可湿性粉剂1000~1500倍液或50%萎锈灵乳油800倍液、50%硫磺悬浮剂300倍液、25%敌力脱乳油3000倍液、6%乐必耕可湿性粉剂1000~1500倍液、40%福星乳油8000倍液。

地理分布

我国两广、福建、台湾等地流行猖獗。