湖北省秦巴山集中连片特困地区概况

- 格式:doc

- 大小:35.00 KB

- 文档页数:5

秦巴山集中连片特困地区旅游扶贫路径研究秦巴山位于中国中部地区,是中国九大山脉之一,也是中国重要的生态屏障和水源涵养区。

秦巴山地区也是中国的集中连片特困地区之一,贫困程度较为严重。

为了扶贫攻坚,秦巴山各地开展了多种措施,其中旅游扶贫成为了一条重要路径。

本文将对秦巴山集中连片特困地区旅游扶贫路径进行研究和探讨。

一、秦巴山集中连片特困地区旅游资源概况秦巴山地区自然环境优美,山峦起伏,森林茂密,河流纵横,风景独特。

秦巴山地区还有着丰富的人文历史资源,有着深厚的文化底蕴。

这些丰富的旅游资源为秦巴山地区旅游扶贫提供了良好的基础。

二、旅游扶贫路径1. 打造特色旅游产品秦巴山地区具有得天独厚的自然和人文资源,可以通过开发特色旅游产品来吸引游客,从而增加地区收入。

可以开发红色旅游景点,挖掘红军长征路线和故事,推出相关旅游产品;可以开发生态旅游产品,倡导绿色出行,打造生态农庄、乡村民宿等;可以开发民俗文化旅游产品,展示当地的传统手工艺品、民俗表演等。

2. 加强基础设施建设作为旅游目的地,基础设施建设是旅游扶贫的重要保障。

需要加大对道路、交通、饮食住宿等基础设施的投入,提高地区的接待能力。

还需要逐步完善旅游服务设施,提高服务水平,为游客提供更好的旅游体验。

3. 加强市场推广市场推广是吸引游客的关键。

可以通过参加旅游展会、举办旅游节等方式,向外界宣传秦巴山地区丰富的旅游资源和特色旅游产品。

可以与旅行社、在线旅游平台等合作,加大对秦巴山地区旅游的推广力度。

4. 拓展农户收入渠道在旅游扶贫的过程中,可以通过发展农村旅游,拓展农户的收入渠道。

可以通过合作社、农民合作社等形式,让农户参与旅游产品的生产和销售,从而增加农民的收入。

还可以通过培训等方式提高农户的专业技能,提升农产品的附加值。

5. 建立保护机制秦巴山地区的生态环境脆弱,为了保护好旅游资源,需要建立健全的保护机制。

可以通过设立自然保护区、严格控制游客数量、加强环境治理等方式,保护好秦巴山的自然景观和生态环境。

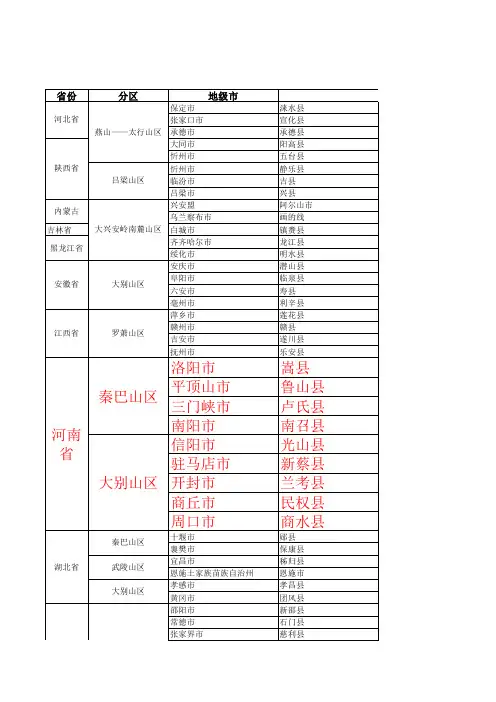

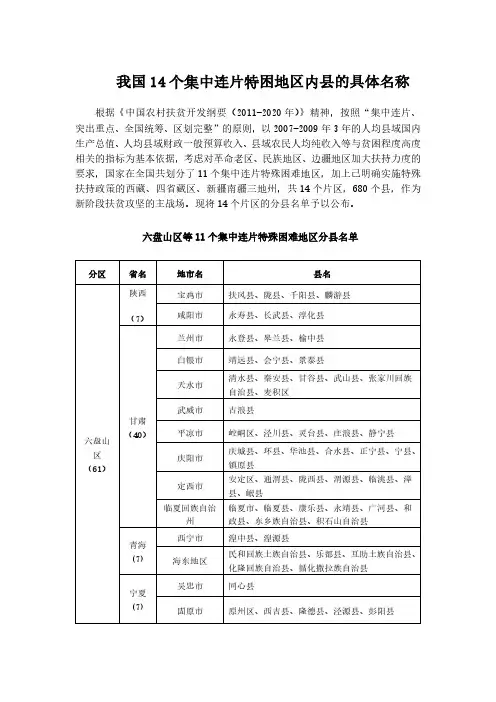

我国14个集中连片特困地区内县的具体名称根据《中国农村扶贫开发纲要(2011-2020年)》精神,按照“集中连片、突出重点、全国统筹、区划完整”的原则,以2007-2009年3年的人均县域国内生产总值、人均县域财政一般预算收入、县域农民人均纯收入等与贫困程度高度相关的指标为基本依据,考虑对革命老区、民族地区、边疆地区加大扶持力度的要求,国家在全国共划分了11个集中连片特殊困难地区,加上已明确实施特殊扶持政策的西藏、四省藏区、新疆南疆三地州,共14个片区,680个县,作为新阶段扶贫攻坚的主战场。

现将14个片区的分县名单予以公布。

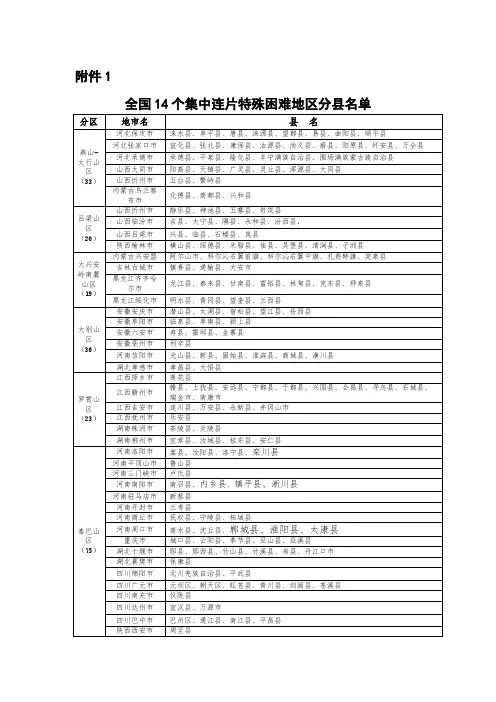

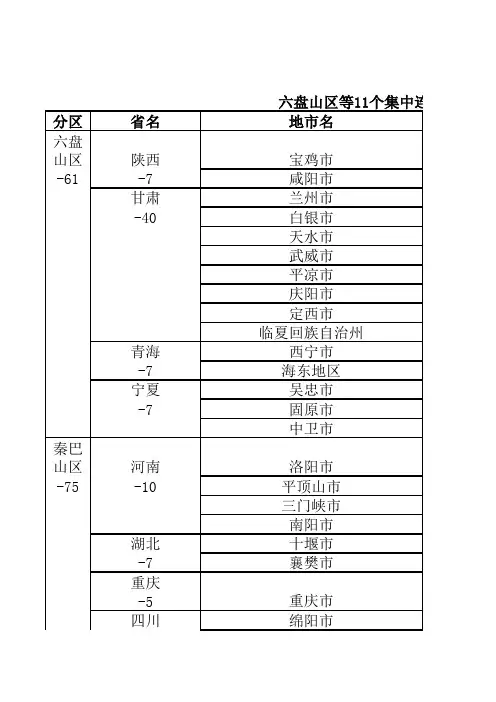

六盘山区等11个集中连片特殊困难地区分县名单 分区 省名地市名 县名 宝鸡市 扶风县、陇县、千阳县、麟游县 陕西(7) 咸阳市永寿县、长武县、淳化县 兰州市永登县、皋兰县、榆中县 白银市靖远县、会宁县、景泰县 天水市清水县、秦安县、甘谷县、武山县、张家川回族自治县、麦积区 武威市 古浪县平凉市 崆峒区、泾川县、灵台县、庄浪县、静宁县庆阳市 庆城县、环县、华池县、合水县、正宁县、宁县、镇原县定西市 安定区、通渭县、陇西县、渭源县、临洮县、漳县、岷县甘肃 (40) 临夏回族自治州 临夏市、临夏县、康乐县、永靖县、广河县、和政县、东乡族自治县、积石山自治县西宁市 湟中县、湟源县青海 (7) 海东地区 民和回族土族自治县、乐都县、互助土族自治县、化隆回族自治县、循化撒拉族自治县吴忠市 同心县六盘山区 (61) 宁夏 (7)固原市 原州区、西吉县、隆德县、泾源县、彭阳县中卫市海原县 洛阳市嵩县、汝阳县、洛宁县、栾川县 平顶山市 鲁山县 三门峡市卢氏县 河南(10) 南阳市 南召县、内乡县、镇平县、淅川县十堰市 郧县、郧西县、竹山县、竹溪县、房县、丹江口市湖北 (7) 襄樊市 保康县重庆 (5) 重庆市 城口县、云阳县、奉节县、巫山县、巫溪县绵阳市 北川羌族自治县、平武县广元市 元坝区、朝天区、旺苍县、青川县、剑阁县、苍溪县南充市 仪陇县达州市 宣汉县、万源市四川 (15) 巴中市 巴州区、通江县、南江县、平昌县西安市 周至县宝鸡市 太白县汉中市 南郑县、城固县、洋县、西乡县、勉县、宁强县、略阳县、镇巴县、留坝县、佛坪县安康市 汉滨区、汉阴县、石泉县、宁陕县、紫阳县、岚皋县、平利县、镇坪县、旬阳县、白河县陕西 (29) 商洛市 商州区、洛南县、丹凤县、商南县、山阳县、镇安县、柞水县秦巴山区 (75) 甘肃 (9) 陇南市 武都区、成县、文县、宕昌县、康县、西和县、礼县、徽县、两当县宜昌市 秭归县、长阳土家族自治县、五峰土家族自治县湖北 (11) 恩施土家族苗族自治州恩施市、利川市、建始县、巴东县、宣恩县、咸丰县、来凤县、鹤峰县邵阳市新邵县、邵阳县、隆回县、洞口县、绥宁县、新宁县、城步苗族自治县、武冈市 常德市 石门县张家界市 慈利县、桑植县益阳市 安化县怀化市 中方县、沅陵县、辰溪县、溆浦县、会同县、麻阳苗族自治县、新晃侗族自治县、芷江侗族自治县、靖州苗族侗族自治县、通道侗族自治县娄底市新化县、涟源市 湖南 (31) 湘西土家族苗族自治州泸溪县、凤凰县、保靖县、古丈县、永顺县、龙山县、花垣县 重庆(7) 重庆市 丰都县、石柱土家族自治县、秀山土家族苗族自治县、酉阳土家族苗族自治县、彭水苗族土家族自治县、黔江区、武隆县遵义市正安县、道真仡佬族苗族自治县、务川仡佬族苗族自治县、凤冈县、湄潭县武陵山区(64)贵州(15) 铜仁地区 铜仁市、江口县、玉屏侗族自治县、石阡县、思南县、印江土家族苗族自治县、德江县、沿河土家族自治县、松桃苗族自治县、万山特区泸州市叙永县、古蔺县 乐山市 沐川县、马边彝族自治县 宜宾市屏山县 四川(13) 凉山彝族自治州普格县、布拖县、金阳县、昭觉县、喜德县、越西县、美姑县、雷波县 遵义市 桐梓县、习水县、赤水市 贵州 (10) 毕节地区毕节市、大方县、黔西县、织金县、纳雍县、威宁彝族回族苗族自治县、赫章县 昆明市禄劝彝族苗族自治县、寻甸回族彝族自治县 曲靖市会泽县、宣威市 昭通市昭阳区、鲁甸县、巧家县、盐津县、大关县、永善县、绥江县、镇雄县、彝良县、威信县 乌蒙山区(38)云南(15) 楚雄彝族自治武定县州柳州市融安县、融水苗族自治县、三江侗族自治县 桂林市龙胜各族自治县、资源县 南宁市隆安县、马山县、上林县 百色市 田阳县、德保县、靖西县、那坡县、凌云县、乐业县、田林县、西林县、隆林各族自治县 河池市 凤山县、东兰县、罗城仫佬族自治县、环江毛南族自治县、巴马瑶族自治县、都安瑶族自治县、大化瑶族自治县来宾市忻城县 广西(29)崇左市宁明县、龙州县、大新县、天等县 六盘水市六枝特区、水城县 安顺市 西秀区、平坝县、普定县、镇宁布依族苗族自治县、关岭布依族苗族自治县、紫云苗族布依族自治县 黔西南布依族苗族自治州 兴仁县、普安县、晴隆县、贞丰县、望谟县、册亨县、安龙县 黔东南苗族侗族自治州黄平县、施秉县、三穗县、镇远县、岑巩县、天柱县、锦屏县、剑河县、台江县、黎平县、榕江县、从江县、雷山县、麻江县、丹寨县 贵州(40) 黔南布依族苗族自治州荔波县、贵定县、独山县、平塘县、罗甸县、长顺县、龙里县、惠水县、三都水族自治县、瓮安县 曲靖市师宗县、罗平县 红河哈尼族彝族自治州屏边苗族自治县、泸西县 滇桂黔石漠化区(80)云南(11) 文山壮族苗族自治州砚山县、西畴县、麻栗坡县、马关县、丘北县、广南县、富宁县 保山市 隆阳区、施甸县、龙陵县、昌宁县 丽江市 玉龙纳西族自治县、永胜县、宁蒗彝族自治县 滇西边境山区(56) 云南(56) 普洱市 宁洱哈尼族彝族自治县、墨江哈尼族自治县、景东彝族自治县、景谷傣族彝族自治县、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县、江城哈尼族彝族自治县、孟连傣族拉祜族佤族自治县、澜沧拉祜族自治县、西盟佤族自治县临沧市临翔区、凤庆县、云县、永德县、镇康县、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县、耿马傣族佤族自治县、沧源佤族自治县 楚雄彝族自治州双柏县、牟定县、南华县、姚安县、大姚县、永仁县 红河哈尼族彝族自治州石屏县、元阳县、红河县、金平苗族瑶族傣族自治县、绿春县 西双版纳傣族自治州勐海县、勐腊县 大理白族自治州漾濞彝族自治县、祥云县、宾川县、弥渡县、南涧彝族自治县、巍山彝族回族自治县、永平县、云龙县、洱源县、剑川县、鹤庆县 德宏傣族景颇族自治州潞西市、梁河县、盈江县、陇川县 怒江傈僳族自治州泸水县、福贡县、贡山独龙族怒族自治县、兰坪白族普米族自治县 内蒙古(5) 兴安盟 阿尔山市、科尔沁右翼前旗、科尔沁右翼中旗、扎赉特旗、突泉县 吉林 (3) 白城市 镇赉县、通榆县、大安市 齐齐哈尔市 龙江县、泰来县、甘南县、富裕县、林甸县、克东县、拜泉县 大兴安岭南麓山区(19) 黑龙江(11) 绥化市明水县、青冈县、望奎县、兰西县 保定市涞水县、阜平县、唐县、涞源县、望都县、易县、曲阳县、顺平县 张家口市 宣化县、张北县、康保县、沽源县、尚义县、蔚县、阳原县、怀安县、万全县 河北 (22) 承德市 承德县、平泉县、隆化县、丰宁满族自治县、围场满族蒙古族自治县 大同市 阳高县、天镇县、广灵县、灵丘县、浑源县、大同县 山西 (8) 忻州市 五台县、繁峙县燕山-太行山区(33)内蒙古(3)乌兰察布市 化德县、商都县、兴和县 吕梁山山西忻州市 静乐县、神池县、五寨县、岢岚县临汾市吉县、大宁县、隰县、永和县、汾西县 (13) 吕梁市 兴县、临县、石楼县、岚县区(20) 陕西 (7) 榆林市 横山县、绥德县、米脂县、佳县、吴堡县、清涧县、子洲县安庆市 潜山县、太湖县、宿松县、望江县、岳西县阜阳市 临泉县、阜南县、颍上县六安市 寿县、霍邱县、金寨县安徽 (12) 亳州市 利辛县信阳市光山县、新县、固始县、淮滨县、商城县、潢川县驻马店市 新蔡县开封市 兰考县商丘市 民权县、宁陵县、柘城县河南(16) 周口市 商水县、沈丘县、郸城县、淮阳县、太康县孝感市 孝昌县、大悟县大别山区 (36) 湖北 (8) 黄冈市 团风县、红安县、罗田县、英山县、蕲春县、麻城市萍乡市 莲花县赣州市 赣县、上犹县、安远县、宁都县、于都县、兴国县、会昌县、寻乌县、石城县、瑞金市、南康市吉安市 遂川县、万安县、永新县、井冈山市江西 (17) 抚州市 乐安县株洲市 茶陵县、炎陵县罗霄山区 (23) 湖南(6) 郴州市 宜章县、汝城县、桂东县、安仁县已明确实施特殊扶持政策的西藏、四省藏区、新疆南疆三地州分县名单 分区省名 地市名 县名 西藏西藏拉萨市 城关区、林周县、当雄县、尼木县、曲水县、堆龙德庆县、达孜县、墨竹工卡县昌都地区昌都县、江达县、贡觉县类乌齐县丁青县、察雅县、八宿县、左贡县、芒康县、洛隆县、边坝县山南地区乃东县、扎囊县、贡嘎县、桑日县、琼结县、曲松县、措美县、洛扎县、加查县、隆子县、错那县、浪卡子县日喀则地区日喀则市、南木林县、江孜县、定日县、萨迦县、拉孜县、昂仁县、谢通门县、白朗县、仁布县、康马县、定结县、仲巴县、亚东县、吉隆县、聂拉木县、萨嘎县、岗巴县那曲地区那曲县、嘉黎县、比如县、聂荣县、安多县、申扎县、索县、班戈县、巴青县、尼玛县双湖办事处阿里地区普兰县、札达县、噶尔县、日土县、革吉县、改则县、措勤县区(74)自治区(74)林芝地区林芝县、工布江达县、米林县、墨脱县、波密县、察隅县、朗县云南省(3)迪庆藏族自治州香格里拉县、德钦县、维西傈僳族自治县阿坝藏族羌族自治州汶川县、理县、茂县、松潘县、九寨沟县、金川县、小金县、黑水县、马尔康县、壤塘县、阿坝县、若尔盖县、红原县甘孜藏族自治州康定县、泸定县、丹巴县、九龙县、雅江县、道孚县、炉霍县、甘孜县、新龙县、德格县、白玉县、石渠县、色达县、理塘县、巴塘县、乡城县、稻城县、得荣县四川(32)凉山彝族自治州木里藏族自治县武威市天祝藏族自治县甘肃省(9)甘南藏族自治州合作市、临潭县、卓尼县、舟曲县、迭部县、玛曲县、碌曲县、夏河县海北藏族自治州门源回族自治县、祁连县、海晏县、刚察县黄南藏族自治州同仁县、尖扎县、泽库县、河南蒙古族自治县四省藏区(77)青海省(33)海南藏族自治州共和县、同德县、贵德县、兴海县、贵南县果洛藏族自治州玛沁县、班玛县、甘德县、达日县、久治县、玛多县玉树藏族自治州玉树县、杂多县、称多县、治多县、囊谦县、曲麻莱县海西蒙古族藏族自治州格尔木市、德令哈市、乌兰县、都兰县、天峻县冷湖行委、大柴旦行委、茫崖行委克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市、阿克陶县、阿合奇县、乌恰县喀什地区喀什市、疏附县、疏勒县、英吉沙县、泽普县、莎车县、叶城县、麦盖提县、岳普湖县、伽师县、巴楚县、塔什库尔干塔吉克自治县新疆南疆三地州(24)新疆自治区(24)和田地区和田市、和田县、墨玉县、皮山县、洛浦县、策勒县、于田县、民丰县。

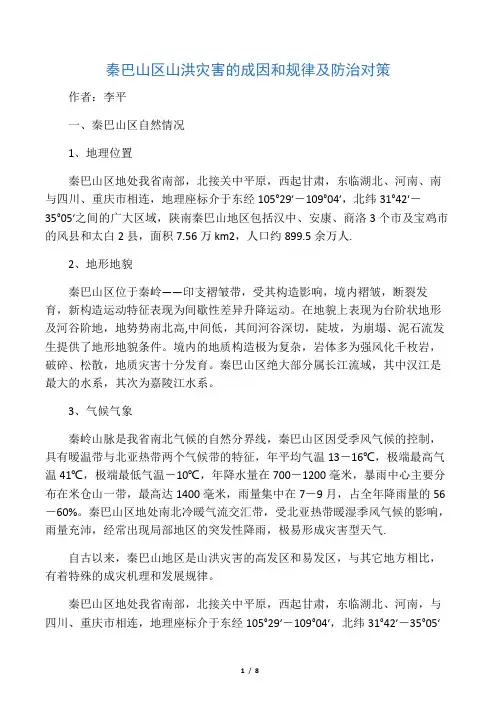

秦巴山区山洪灾害的成因和规律及防治对策作者:李平一、秦巴山区自然情况1、地理位置秦巴山区地处我省南部,北接关中平原,西起甘肃,东临湖北、河南、南与四川、重庆市相连,地理座标介于东经105°29′-109°04′,北纬31°42′-35°05′之间的广大区域,陕南秦巴山地区包括汉中、安康、商洛3个市及宝鸡市的风县和太白2县,面积7.56万km2,人口约899.5余万人.2、地形地貌秦巴山区位于秦岭——印支褶皱带,受其构造影响,境内褶皱,断裂发育,新构造运动特征表现为间歇性差异升降运动。

在地貌上表现为台阶状地形及河谷阶地,地势势南北高,中间低,其间河谷深切,陡坡,为崩塌、泥石流发生提供了地形地貌条件。

境内的地质构造极为复杂,岩体多为强风化千枚岩,破碎、松散,地质灾害十分发育。

秦巴山区绝大部分属长江流域,其中汉江是最大的水系,其次为嘉陵江水系。

3、气候气象秦岭山脉是我省南北气候的自然分界线,秦巴山区因受季风气候的控制,具有暧温带与北亚热带两个气候带的特征,年平均气温13-16℃,极端最高气温41℃,极端最低气温-10℃,年降水量在700-1200毫米,暴雨中心主要分布在米仓山一带,最高达1400毫米,雨量集中在7-9月,占全年降雨量的56-60%。

秦巴山区地处南北冷暖气流交汇带,受北亚热带暖湿季风气候的影响,雨量充沛,经常出现局部地区的突发性降雨,极易形成灾害型天气.自古以来,秦巴山地区是山洪灾害的高发区和易发区,与其它地方相比,有着特殊的成灾机理和发展规律。

秦巴山区地处我省南部,北接关中平原,西起甘肃,东临湖北、河南,与四川、重庆市相连,地理座标介于东经105°29′-109°04′,北纬31°42′-35°05′之间的广大区域,包括汉中、安康、商洛3个市及宝鸡市的风县和太白2县,面积约7.56万km2,人口约899.5余万人。

1.连片特困区农村贫困人口据2017年农村贫困检测报告可知,2016年贫困人口最多的片区是滇桂黔石漠化区有312万人,贫困人口最少的片区是大兴安岭南麓山区有46万人;与2012年相比,贫困人口减少最多的片区是秦巴山区,减少428万人,减幅62.6%,贫困人口减少最少的片区是吕梁山区,减少40万人,减幅46%,从整个片区来讲,11个片区减少2885万人,减幅为57%,总的来讲,我国连片特困区的贫困人口在不断减少。

2.连片特困区农村贫困发生率据2017年农村贫困检测报告可知,在2016年农村贫困发生率较高排前三的片区,分别是乌蒙山区、吕梁山区、六盘山区,分别是13.5%、13.4%、12.4%,农村贫困发生率较低的片区是罗霄山区,是7.5%。

从2012年到2016年可以看出,农村贫困发生率上升幅度较大的片区是乌蒙山区、六盘山区、滇桂黔石漠化区这三个片区,分别是19.5%、16.5%、14.4%,农村贫困发生率上升幅度较小的是大别山区10.6%。

由此可知乌蒙山区、吕梁山区、六盘山区的贫困状况较严重,需加大减贫措施,促进其经济社会的发展。

3.基本设施情况据2017年农村贫困检测报告可知,从住房、家庭设施及教育方面,2016年居住草土坯房的农户比重,大别山区、滇桂黔石漠化区和罗霄山区农户比重都低于2%完成较好,大兴安岭南麓山区情况最差,比重为13.9%;使用照明电的农户基本实现全覆盖;饮水无困难的农户比重,大别山区、罗霄山区、燕山-太行山区和大兴安岭南麓山区农户比重均达到90%以上,滇西边境情况最差比重为79.1%;使用柴草的农户比重,大兴安岭南麓山区表现情况最差,农户比重高达93.4%。

所在自然村上幼儿园便利的农户比重,大别山区做的很好,比重达92.0%,吕梁山区做的较差,比重占60.3%,其它片区表现情况各不同。

4.各个连片特困区的优劣势分析吕梁山区(沟壑纵横,生态脆弱,水土流失严重;产业结构单一,城镇化进程滞后,以城带乡能力弱;区域相对闭塞,农村生产生活条件差,贫困发生率高)大兴安岭南麓山区(农田水利等设施薄弱,农业支撑体系乏力;土地退化明显,自然灾害频发;农户收入来源单一,增收困难;结构性矛盾突出,区域发展活力不足)燕山-太行山区(融入京津地区发展能力弱,但综合交通运输体系框架初步形成;人力资源开发不足,但区域经济发展潜力巨大;生态建设与环境保护任务重,但生态与文化等旅游资源丰富)六盘山区(干旱缺水严重,贫困面广程度深;基础设施落后,生产生活条件差;社会事业发展滞后,人才支撑不足;产业发展乏力,县域经济薄弱;生态环境脆弱,水土流失严重)秦巴山区(农户生计脆弱,致贫原因复杂;区域发展差异大,产业支撑能力弱;基础设施薄弱,交通制约突出;基本公共服务不足,科技支撑乏力;生态建设任务重,开发与保护矛盾突出)大别山区(扶贫对象规模大,农户增收渠道单一,人地矛盾突出,矿产资源匮乏;洪涝干旱危害大,水利等基础设施薄弱;区位条件优越;劳动力资源优势明显;区域经济蓄势待发)武陵山区(贫困面广、量大、程度深,社会事业发展滞后,基础设施薄弱,基本公共服务不足;生态11个集中连片特困区贫困现状分析陈振峰(重庆师范大学,重庆 401331)摘 要:现阶段,消除贫困是我国推动经济发展的重点难题,是全面建成小康社会的关键举措。

秦巴山集中连片特困地区旅游扶贫路径研究秦巴山集中连片特困地区是中国西部地区的贫困地区之一,山高地险,交通不便,资源匮乏,农民收入低,区域经济发展滞后。

为了改善当地贫困地区居民生活,开展旅游扶贫是一项具有潜力和前景的工作。

本文将从当前秦巴山集中连片特困地区的基本情况出发,探索旅游扶贫的路径和方法,以期为当地经济的转型升级和贫困地区的脱贫致富提供参考。

一、秦巴山集中连片特困地区的基本情况秦巴山集中连片特困地区位于陕西、甘肃和四川省交界处,属于中国西南山地区。

地处偏远,气候多变,土地贫瘠,自然环境十分恶劣。

由于区域内部交通不便,基础设施薄弱,导致当地居民生产生活水平较低,贫困面广。

近年来,虽然秦巴山集中连片特困地区的扶贫开发取得一定成效,但是脱贫攻坚任务仍然艰巨。

探索一条能够夯实脱贫致富基础的新路径至关重要。

二、秦巴山集中连片特困地区旅游资源的分析秦巴山集中连片特困地区地处丘陵山地,水资源丰富,生物多样性丰富。

山明水秀的自然风光,古老的村落和独特的民俗风情吸引了众多游客前来观光旅游。

该地区还保留着大量的原生态文化遗产和历史遗迹,如神农架、九寨沟等景点。

秦巴山集中连片特困地区的旅游资源潜力巨大,值得开发和利用。

三、秦巴山集中连片特困地区旅游扶贫的路径探索1. 挖掘本地特色旅游资源秦巴山集中连片特困地区有着丰富的自然风光和历史文化底蕴,可以根据当地的资源特点进行有针对性的旅游项目开发。

可以开展生态旅游、农家乐、民俗文化体验游等项目,让游客在体验民俗文化、参与生态旅游的为当地村民提供就业机会,增加收入。

2. 提升旅游基础设施和服务水平为了吸引更多游客到访,秦巴山集中连片特困地区需要加大对旅游基础设施建设的投入,提高景区管理水平和服务质量。

还应加强宣传推广力度,打造品牌旅游线路,增强地方旅游的知名度和美誉度,引导更多游客到访。

3. 发挥政府引导作用政府可以通过制定优惠政策、加大扶持力度,鼓励社会资本和企业参与当地旅游开发,推动旅游与扶贫结合。

集中连片特困地区扶贫与区域合作研究作者:张静湖北省是一个集老、少、边、山、库为一体,贫困面较大、贫困程度较深的中部省份,也是全国扶贫开发和老区建设的重点省区之一。

2011年11月,中央召开扶贫开发工作会议,会议重点提出集中力量推进连片特困地区扶贫攻坚,将包括武陵山片区在内的11个连片特困地区作为扶贫攻坚的主战场。

国家实施的连片特困地区区域发展与扶贫攻坚工程,涉及湖北省武陵山、大别山、秦巴山3个片区的26个县市,再加上我省自行确定的幕阜山区,共有30多个县市包含其中。

本文主要从区域协调发展的角度来分析湖北集中连片特困地区扶贫开发的意义、理论基础和途径。

一、集中连片特困地区扶贫的重大战略意义2012年5月26日,国务院总理温家宝在武陵山片区扶贫攻坚工作座谈会上指出,在全国范围内划定一批连片特困地区,集中力量给予重点扶持,有利于促进全国最困难地区的经济社会发展,释放这些地区的发展潜力,提高全国区域发展协调性。

湖北省委、省政府认真贯彻2011年中央10号文件和中央政治局“4·26”会议精神,结合湖北实际,制定了《湖北省2011—2020年农村扶贫开发纲要》和《湖北省“十二五”扶贫规划》,提出把扶贫开发作为推动湖北跨越式发展、构建促进中部地区崛起重要战略支点的重要举措,作为转变经济发展方式、促进城乡区域协调发展的重要途径。

可见,中央和湖北省级层面都把集中连片特困地区扶贫放在区域协调发展的战略高度来谋划。

(一)有利于深入推进西部大开发和促进中部地区崛起,实现国家区域协调发展改革开放以来,我国区域发展战略经历了沿海地区开放开发为标志的非均衡发展,到以西部大开发、振兴东北老工业基地和中部崛起为标志的协调发展战略的转变。

从区域政策实施效果来看,东部沿海地区依托自身的经济基础,继续保持领先发展势头。

同时,中央政府加大向中西部重点领域的投资倾斜,改善了当地的基础设施条件和投资环境,并在一定程度上增强了中西部地区经济增长的动力。

秦巴山集中连片特困地区旅游扶贫路径研究秦巴山区是我国著名的旅游胜地,拥有丰富的历史文化和自然风光。

由于地理环境复杂、交通不便及经济落后等因素,秦巴山区的很多地方都属于集中连片的特困地区,贫困程度较为严重。

为了改善当地居民的生活状况,政府和相关部门一直在探索旅游扶贫的路径,希望通过发展旅游业,提高当地居民的收入,改善他们的生活质量。

本文将就秦巴山区集中连片特困地区的旅游扶贫路径进行研究,并提出相关建议。

一、秦巴山区特困地区的旅游资源概况秦巴山区是中国的丝绸之路南段重要组成部分,在秦岭和大巴山的交汇处,这里不仅有着雄奇的山川地貌,还有着悠久的历史文化。

秦巴山区的特困地区虽然经济条件较为艰苦,但拥有丰富的旅游资源,如壮丽的山水、独特的民俗风情和丰富的历史文化。

这些资源为当地的旅游业发展提供了良好的基础。

二、旅游扶贫的重要性秦巴山区特困地区的旅游扶贫不仅可以增加地方收入,改善贫困地区居民的生活水平,还可以推动当地经济的发展,促进社会的稳定。

旅游扶贫还可以带动相关产业的发展,如农副产品加工、家庭旅馆等,为当地居民提供更多的就业机会,增加收入来源。

三、旅游扶贫路径的研究1. 开发旅游线路要针对秦巴山区的特贫地区的实际情况,科学规划旅游线路。

根据当地自然风光和民俗文化,精心设计旅游线路,打造特色景点和旅游产品,吸引更多游客前来体验。

可以结合乡村旅游和生态旅游的特点,打造独特的农家体验和自然景观,吸引更多游客前来游玩。

2. 加强基础设施建设秦巴山区特贫地区的基础设施相对薄弱,需要加强建设。

政府和相关部门可以加大对当地交通、通讯、餐饮、住宿等基础设施的投入,提高当地的游客接待能力,提升游客的体验感和安全感。

3. 引进外部投资为了加快旅游扶贫的进程,可以引进外部投资,开发当地的旅游资源。

可以吸引一些旅游开发公司或者相关行业的企业来秦巴山区特贫地区投资兴业,共同推动当地的旅游业发展,提高贫困地区居民的收入。

4. 加强宣传推广为了提高秦巴山区特贫地区的知名度,需要加强宣传推广工作。

秦巴山集中连片特困地区旅游扶贫路径研究1. 引言1.1 研究背景秦巴山是中国西部地区的重要山脉之一,也是集中连片的特困地区之一。

由于地处偏远,交通不便,受自然环境和经济条件的限制,该地区长期以来面临着贫困问题。

近年来,随着旅游业的蓬勃发展,人们开始注意到旅游对特困地区扶贫的潜力,秦巴山特困地区的旅游扶贫工作也逐渐开展起来。

然而,由于地区的特殊性和复杂性,秦巴山特困地区的旅游扶贫工作面临着诸多挑战和问题。

如何充分挖掘和利用该地区丰富的旅游资源,推动旅游业发展,实现农民增收,是当前亟需解决的问题。

因此,开展对秦巴山特困地区旅游扶贫路径的研究具有重要意义,不仅可以为该地区的扶贫工作提供有效的指导和支持,也有助于提升地区的整体经济发展水平,促进社会稳定和可持续发展。

1.2 研究目的研究目的旨在通过对秦巴山集中连片特困地区旅游扶贫路径的深入研究,探讨如何最大限度地发挥地区旅游资源优势,实现地区经济发展和扶贫效果的双赢。

具体目的包括:一是分析秦巴山特困地区的旅游资源类型、数量和分布特点,全面了解地区旅游资源的基础情况,为后续路径探讨提供基础数据支持;二是深入剖析当前旅游扶贫工作中存在的问题和挑战,为制定针对性的政策建议奠定基础;三是探讨秦巴山特困地区旅游扶贫的具体路径和模式,探索出适合当地实际情况的发展方向和策略,提高扶贫工作的有效性和可持续性。

通过本研究,旨在为秦巴山特困地区的旅游扶贫工作提供理论指导和实践参考,促进地区经济社会的全面发展和进步。

1.3 研究意义旅游扶贫是一种可持续性的扶贫方式,可以通过挖掘和利用当地的自然和人文资源,实现经济效益、社会效益和生态效益的多赢局面,为当地居民提供持续稳定的增收途径。

秦巴山地区拥有得天独厚的自然风光和丰富的民俗文化资源,这为开展旅游扶贫提供了得天独厚的条件。

旅游扶贫可以带动相关产业发展,推动当地经济多元化发展,提升整个地区的综合竞争力。

研究秦巴山特困地区旅游扶贫路径具有重要的现实意义和深远的战略意义,对于促进秦巴山地区持续稳定的经济社会发展,实现乡村振兴目标具有重要价值。

秦巴山区土地整治工程的适宜性评价与整体分区规划发布时间:2021-12-09T02:47:37.053Z 来源:《科学与技术》2021年26期作者:刘宇宝[导读] 秦巴山地区的地形地势相对比较复杂,从而出现了宜耕后备资源少的特点。

刘宇宝陕西省土地工程建设集团商洛分公司陕西省726000摘要:秦巴山地区的地形地势相对比较复杂,从而出现了宜耕后备资源少的特点。

通过人们的不断合理开发,积极探索适宜的土地整治方式,在新形势下,秦巴山地区的生态环境,景观功能,涵养水源,防止水土流失,经济建设基础文明化,农田高标准要求都得到了有所提高。

经过工程不断整治,进行综合评价,建立起以下的生态文明基地,增加有效耕地面积、提高耕地质量和改善生态环境为重点,实现生态型土地综合整治。

本文通过对秦巴山的具体区域划分,重点描述了该地区的工程项目建设利用方面。

对该地区进行土地整治工程的适宜性评价与整体分区规划。

关键词:秦巴山适宜性评价整体分区规划秦巴山地区指秦指秦岭山脉,巴指大巴山脉。

秦巴山区就是指长江最大支流--上游的秦岭大巴山及其毗邻地区,地跨甘肃、四川、陕西、重庆、河南、湖北六省市,其主体位于陕南地区。

其中以汉中盆地、西乡盆地、安康盆地、汉阴盆地、商丹盆地和洛南盆地最为著称。

秦巴山区的地下宝藏也十分丰富,除金、银、铜、铁、硫等矿等矿产资源。

为了搞好片区攻坚,首先要编制好片区规划。

为了加快推动规划编制工作,陕西省的国家片区将按照国家安排部署,由陕西省发改委牵头。

以秦巴山区扶贫连片开发为契机走产业强县之路,以生态关山水美为支撑走旅游兴县之路。

一、研究背景1.1研究背景与意义随着我国社会主义的新农村经济建设,城乡统筹构建新形势下的社会主义和谐发展,秦巴山地区的城镇化是一个集约土地资源的过程。

对于村镇稳定,建设方面来说,集约利用土地资源,可以更有效地利用土农村土地资源,加上人类的活动不断扩大,高效的土地利用资源要更加科学地去利用好每一寸土地。

序言秦巴山集中连片特殊困难地区(以下简称“片区”)跨河南、湖北、重庆、四川、陕西、甘肃六省市,集革命老区、大型水库库区和自然灾害易发多发区于一体,内部差异大、贫困因素复杂,是国家新一轮扶贫开发攻坚战主战场中涉及省份最多的片区。

根据《中国农村扶贫开发纲要(2011—2020年)》(中发[2011]10号)的要求,依据《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《中共中央、国务院关于深入实施西部大开发战略的若干意见》(中发[2010]11号)、《全国主体功能区规划》(国发[201O]46号)与《关于下发集中连片特殊困难地区分县名单的通知》(国开发[2011]7号)等相关重要文件精神,结合秦巴山片区实际,编制本规划。

本规划按照“区域发展带动扶贫开发,扶贫开发促进区域发展”基本思路,明确了秦巴山片区区域发展与扶贫攻坚的总体要求、空间布局、重点任务,体现了差异性扶贫政策特征,是指导片区区域发展和扶贫攻坚的重要文件。

本规划规划期为2011—2020年。

第一章基本情况第一节规划范围本规划区域范围包括河南、湖北、重庆、四川、陕西、甘肃六省市的80个县(市、区)。

国土总面积为22.5万平方公里。

2010年末,总人口3765万人,其中乡村人口3051.6万人,少数民族人口56.3万人。

第二节自然条件秦巴山片区西起青藏高原东缘,东至华北平原西南部,跨秦岭、大巴山,地貌类型以山地丘陵为主,间有汉中、安康、商丹和徽成等盆地。

气候类型多样,垂直变化显著,有北亚热带海洋性气候、亚热带一暖温带过渡性季风气候和暖温带大陆性季风气候,年均降水量450一1300mm。

地跨长江、黄河、淮河三大流域,是淮河、汉江、丹江、洛河等河流的发源地,水系发达,径流资源丰富,森林覆盖率达53%,是国家重要的生物多样性和水源涵养生态功能区。

矿产资源品种多样,天然气蕴藏量大。

旅游资源丰富,极具开发潜力。

第三节经济社会发展2010年人均地区生产总值和地方财政一般预算收入分别为11694元和455.2元,分别是2001年的3.84倍和4.4倍;一、二、三次产业结构由2001年的30:35:35调整为2010年的21:46:33;2010年城镇和农村居民收入分别为13155元和3978元,分别是2001年的3.3倍和2.8倍;城镇化率由2001年的16.7%提升到2010年的30.4%。

湖北省定扶贫开发工作重点县(市、区)连片特困地区所属县名单秦巴山片区(8个):

十堰(6个):郧阳区、郧西县、竹山县、竹溪县、房县、丹江口市襄阳(1个):保康县

神农架林区

武陵山片区(11个):

宜昌市(3个):秭归县、长阳县、五峰县、

恩施州(8个):恩施市、利川市、建始县、巴东县、宣恩县、咸丰县、来凤县、鹤峰县

大别山片区(8个):

孝感市(2个):孝昌县、大悟县

黄冈市(6个):团风县、红安县、罗田县、英山县、蕲春县、麻城市

幕阜山片区(4个):

黄石市(1个):阳新县

咸宁市(3个):通山县、通城县、崇阳县

比照享受幕阜山片区政策县(6个)

宜昌市(2个):兴山县、远安县

襄阳市(2个):谷城县、南漳县

十堰市(2个):茅箭区、张湾区。

湖北省秦巴山集中连片特困地区概况

秦巴山片区横跨豫、鄂、渝、川、陕、甘六省市,覆盖80个县(市、区),国土面积22.5万平方公里,总人口3765万人,涉及省份多,幅员面积广,内部差异大,致贫因素复杂。

《秦巴山片区区域发展与扶贫攻坚规划》涉及我省5个市16个革命老区县(市、区),面积4.8万平方公里,农村人口848万人,其中贫困人口227万人。

规划明确了包括基础设施建设、产业发展、改善农村基本生产生活条件、加强就业与农村人力资源开发、推进社会事业发展与公共服务、加强生态建设与环境保护等六个方面的建设任务和基本要求。

湖北秦巴山片区位于湖北省西北部,与陕西省、重庆市、河南省接壤,规划范围涉及10个县(市、区),包括十堰市所属的郧西县、郧县、丹江口市、竹溪县、竹山县、房县、茅箭区、张湾区,襄阳市所属的保康县。

国土总面积30158平方公里。

2010年末,总人口377万,其中城镇人口103万人,乡村人口274万人。

一、自然条件。

湖北省秦巴山片区属广义的秦岭巴山地区,秦岭山脉东段延伸到北部,武当山位于中部,大巴山东段横列于南部。

境内山大谷狭,高差大,坡度大,切割深。

整个地势南北高,中间低,自西南向东北倾斜。

湖北省秦巴山片区属于北亚热带大陆性季风气候,光热资源较丰富。

受海拔高度、坡向等地形地貌因素影响,气候复杂多样。

湖北省秦巴山片区国土广阔,地形复杂,生物资源南北兼有。

共有动植物3000多种,是我国生物资源较为丰富的地区之一。

生物资源3100余种,中药材资源共有1360多种,素有"华中药库"之称,是全国重点中药材产区之一。

湖北省秦巴山片区矿产资源丰富,现已探明的矿藏有50多种,其中铌稀土、绿松石、金、银、磷等位于全国前列。

湖北省秦巴山片区山大坡陡,河流纵横,落差较大,水流湍急,水电资源蕴藏量达610多万kw,水资源总量438亿立方米。

丹江口水库是南水北调中线工程的调水源头和核心水源区,水质达到国家二类标准,建成后年可调水100亿立方米。

湖北省秦巴山片区文化旅游资源丰富,特色鲜明。

独特的自然环境、人文历史,造就了极其丰富、珍贵的自然和人文景观,也孕育了景色宜人、钟灵毓秀的旅游环境,境内有道教圣地武当山、绿色宝地神农架、蜡梅王国保康县,郧县猿人遗址和恐龙蛋化石群、亚洲第一大人工湖--丹江口水库等众多旅游景点。

二、经济社会发展。

经济发展。

截止到2010年底,湖北省秦巴山片区地区生产总值达到792亿元,财政收入达到91.8亿元,地方一般预算收入达到47.1亿元;城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入分别达到12652元和3552元。

基础设施建设进一步加强,襄渝铁路,福银高速以及建设和规划中的十天高速、郑渝铁路、西武客运专线、神农架机场、武当山机场等重大交通项目,初步构筑起片区对外立体交通大通道。

社会发展。

2010年,湖北省秦巴山片区适龄儿童入学率达到99%;每千人有卫生技术人员4.2人,98%的村建立了村级卫生室,城镇居民医疗保险参保率达95%,新型农村合作医疗参合率达94.9%;就业和社会保障体系日益完善,城镇登记失业率控制在4.5%以内,农村低保覆盖面达到10%。

生态建设。

湖北省秦巴山片区"十一五"期间累计完成植树造林210万亩,退耕还林124.6万亩,天然林保护1657万亩,森林覆盖率达57.4%。

已建成12座污水处理厂和8座垃圾处理场。

城镇各类

饮用水源水质达标率100%。

城市污水集中处理率达80%,生活垃圾无害化处理率达80%,空气质量在二级标准以上天数占全年的96.4%。

万元生产总值能耗下降20%。

三、贫困状况与特殊困难。

贫困面广量大,贫困程度深。

片区10个县(市、区)中,有7个国家扶贫开发工作重点县,1个省级扶贫开发工作重点县,有830个村纳入国家整村推进规划范围。

2010年,片区农民人均纯收入3552元,仅相于全国平均水平的61.3%。

片区内贫困人口高达157.36万人,贫困发生率达56.46%。

片区内行政村通村水泥路覆盖人口仅占49%,有25.85万户、103.3万人饮水困难,占片区农村总人口的37.7%。

片区内群众生存环境恶劣,有扶贫搬迁对象12.84万户、51.36万人,生态移民对象8.73万户、34.92万人,地质灾害搬迁对象1.6万户、6.4万人,工程移民(丹江口市库区)对象11多万户,近47万人,农村危房改造对象6.58万户、16.2万人。

部分贫困群众还存在住房难、就医难、上学难、社会保障水平低等困难。

基础设施薄弱、生态环境脆弱。

湖北省秦巴山片区对外交通方式单一,综合交通运输网络没有形成,区域、城乡发展不平衡,路网等级偏低,片区内二级以上公路占通车公路总里程的比重不到10%。

县、乡、村公路等级总体偏低,四级以下低等级公路占通车公路总里程70%以上。

骨干性水利工程不多,防汛减灾、保障供水等完善的工程体系尚未完全建立。

片区生态环境脆弱,环境资源承载能力与生态保护和发展之间矛盾突出。

丹江口水库一期、二期工程先后淹没十堰市568.7平方公里土地,移民46.54万人,其中,内安34万人,占73.1%。

内安人员多为后靠,生产、生活、生存环境恶劣。

工程淹毁大量资源,加剧了国土资源、基础设施,尤其是耕地资源的缺失。

十堰市人均现有耕地仅0.92亩,低于全国1.43亩及全省0.96亩的平均水平,人均旱涝保收耕地面积仅0.17亩;生态环境保护与功能脆弱的矛盾突出。

水土流失范围大。

片区水土流失面积达1.39万平方公里,占国土面积的46.3%。

地质灾害隐患大,片区内地质灾害隐患2593处,其中高发易发区4564.65平方公里,占国土面积的15.1%;极端气候影响大。

持续干旱、低温冻

害、暴雨、冰雹等极端气候加剧,没有无灾之年,只有轻重之分;生态环境保护与经济发展矛盾突出。

为保证南水北调中线工程水源区水质,片区关停中小企业266家,迁建企业121家,淹没已进入投产期的特色产业基地25万多亩。

经济发展水平低、产业开发滞后。

2010年,片区人均经济社会发展水平偏低,人均地区生产总值和财政收入只有21007元和2435元,低于全国平均水平;经济规模总量偏小,仅相当于全国的0.2%;片区现代优质高效农业发展缓慢,缺乏具有核心市场竞争力的产业或产业集群,农产品市场发育程度低。

社会事业发展滞后、基本公共服务不足。

教育、文化、卫生、科技、广播电视等公共服务事业发展较慢,社会发展明显滞后于经济发展,人均教育、科技、文化、卫生投入低于全国平均水平,覆盖城乡的公共卫生服务体系、医疗保障体系等基本公共服务体系还需进一步完善。

区域发展不平衡、城镇化水平低。

十堰市城区是"全国综合实力百强城市",周边县市却全部是国家扶贫开发工作重点县。

2010年,十堰市城区GDP为441亿元,所属6个县市加上保康县和神农架林区只有350.3亿元;十堰市城区人均GDP高达85790元,所属6个县市、保康县和神农架林区人均只有9830元;片区内城镇居民可支配收入为12652元,农民人均纯收入为3552元,差别比达3.56:1。

片区城镇化率仅为38%,远低于全国平均水平。

四、发展机遇。

湖北省秦巴山片区发展尽管存在不少困难,但也面临一系列难得的机遇:一是党中央、国务院高度重视区域协调发展,国家实施区域发展战略和主体功能区规划,深入推进中部崛起,建立生态补偿长效机制,建设生态文明、完善基础设施建设以及扩大内需、改善民生、共享发展成果的政策等一系列战略措施,有利于贫困地区抢抓机遇,加快发展。

二是国家以加快转变经济发展方式为主线,大力推进区域生产力布局调整和产业结构优化升级,沿海发达地区资本和产业加速向内陆地区转移,新一轮技术创新,新兴产业发展壮大,有利于贫困地区聚集发展要素,促进产业优化升级。

三是湖北省加快实施区域发展战略。

湖北省委、省政府全面推进"两圈一带"(武汉城市圈"两型"社会建设、鄂西生态文化旅游圈、湖北长江经济带)、竹房城镇带城乡一体化试验区、山区县市脱贫奔小康、汉江流域综合开发和引江补汉等建设,有利于湖北省秦巴山片区加快推进城乡、区域协调发展。

四是南水北调中线工程水源区发展规划全面实施。

随着《丹江口库区及上游地区经济社会发展规划》、《丹江口库区及上游水污染防治和水土保持规划》的实施,湖北省秦巴山片区在产业发展、生态补偿、移民扶持、对口支援等方面将得到重点扶持,有利于加快构建国家级生态经济示范区。

加快湖北省秦巴山片区区域经济社会发展,加大扶贫开发力度,有利于贫困人口整体脱贫致富,有利于缩小地区发展差距,利于保障生态安全,有利于促进中部崛起,对促进贫困地区经济繁荣和社会和谐,促进区域经济协调发展,促进生态文明建设和可持续发展,具有十分重要的意义。