浅谈中国画笔墨和色彩的关系

- 格式:docx

- 大小:14.79 KB

- 文档页数:2

文/ 路 琼 内容提要:本文从绘画理论和创作两个方面,论述了色彩在传统中国绘画中的重要性,并以绘画品评中的“随类赋彩”为中心考察传统中国绘画中所特有的色彩观念,指出色彩在传统中国绘画中超越物类色彩的伦理观念,进而剖析了色彩与水墨在传统中国绘画发展历史进程中互为进退的交替过程。

关键词:传统绘画;随类赋彩;色彩观念;水墨论传统中国绘画的色彩观念相对于中国绘画研究中的水墨问题,色彩的问题却没能受到人们应有的重视。

考察中国绘画发展的历史,我们方知,中国绘画的色彩问题远较水墨、笔墨等问题为早,并且曾经是中国绘画创作和品评中的一个非常重要方面。

从绘画创作方面来说。

在中国古代,中国画又叫作“丹青”。

唐代诗人杜甫就在《丹青引赠曹将军霸》一诗中写道:“丹青不知老将至,富贵于我如浮云。

开元之中常引见,承恩数上南熏殿。

凌烟功臣少颜色,将军下笔开生面。

”[1]可见中国画本来是很重视色彩的。

从历史遗留物来看,远在石器时代的彩陶上就已经有了较为复杂的色彩,而战国时期和西汉时色彩斑驳的帛画、辽阳棒台子汉魏墓壁画如《车骑图》等,更是运用了朱、赤、黄、绿、白、赭、黑等多种色彩,可谓是五彩缤纷;隋代展子虔的重彩青绿山水《游春图》,唐代称为“大小李将军”的李思训、李昭道父子金碧辉煌的山水画,以及五代黄筌鲜艳夺目的花鸟画等,都是历代流传下来的中国绘画重视色彩的有力证明。

传统中国绘画在不断的实践中形成了异常丰富的色彩系统,以至于到明代杨慎时提出了“画家有七十二色”说法。

[2] 而从绘画品评而言,东晋顾恺之在其具有第一部划时代意义的、被誉为中国第一部系统的关于中国画创作和品评的理论—“六法”论中,就把“随类附彩”作为其中的法则之一提出来。

“随”,当为“隋”,古代两字通用。

隋,《说文》《广韵》均解释为裂肉,引申为“分”,“随类”就是“分类”。

同时,“随”又可以解释为顺、依,“随类”也就成为依据不同的对象而进行归类的意思了。

[3]“随类附彩”就是要求作画时依据所描绘对象的“类”来填充颜色,用颜色将不同“类”的物象区别开来。

2021-05文艺生活LITERATURE LIFE艺术画廊浅析“墨分五色”樊诚(山东工艺美术学院,山东济南250000)摘要:“墨分五色”是中国画实践和学习过程中的重要语汇,它不仅仅存在于中国画实践的笔墨技法之中,它还内涵于中国画的色彩观念乃至整个中国文化的审美观念之中。

其内涵在历代中国画家的实践和研究中不断丰富,对“墨分五色”的释评与探析对当下的中国画实践与教学仍具有重要意义。

关键词:“墨分五色”;中国画;笔墨中图分类号:J212文献标识码:A文章编号:1005-5312(2021)15-0044-02DOI:10.12228/j.issn.1005-5312.2021.15.020一、前言初识“墨分五色”这一语汇,是在笔者儿时初学中国画的时候,老师讲解示范根据墨和水调和的比例不同可以表现出不同深浅程度的墨色。

后来画的多了,看得多了,每当干湿浓淡不同的墨色在宣纸上层层洇化,变幻无穷,气象万千,这都使笔者兴奋不已,回味无穷,逐渐体会到中国画墨色的独特魅力。

当然,这些都是对“墨分五色”的一些感性认识。

对于“墨分五色”的具体释义,随着中国画的发展,历朝历代艺术家、理论家对其有着不同的认识,有很多不同的说法,也很难解释全面。

但至少可以肯定的是,透过“墨分五色”,可以看出墨所呈现的独特的审美品质,体现出中国画对于墨色追求的独特审美趣味。

二、“墨分五色”的内涵“墨分五色”最早出自唐代张彦远《历代名画记》:“草木敷荣,不待丹碌之采,云雪飘飏,不待铅粉而白,山不待空青而翠,凤不待五色而綷,是故运墨而五色具,谓之得意。

意在物色,则物象乖矣。

”①这里的五色应是指“青、黄、赤、白、黑”五种色彩,张彦远认为,世间万物的色彩都可以运用墨来表达,就可以达到“得意”的目的,而目的只在于表现客观物象的固有颜色的话,则反而不能表现物象真实的面貌和气质。

这与西方对色彩重视是大相径庭的,西方美学对科学的色彩关系的追求可以溯源至基督教精神中的对光的崇敬,而色彩又是光产生的,所以在威尼斯画派、19印象派等艺术流派中我们可以看到绚丽缤纷的颜色。

中国画人物题材创作中对色彩的运用中国画是中国传统绘画的一种形式,它具有悠久的历史和独特的艺术风格。

在中国画人物题材创作中,色彩的运用起着非常重要的作用。

本文将从几个方面来探讨中国画人物题材创作中对色彩的运用。

色彩的运用可以表现人物的气质和性格特点。

中国画追求画面的意蕴和精神境界,通过色彩的渲染来凸显人物的内在情感和外表特征。

使用红色可以表现人物的热情和活力,使用黄色可以表现人物的明亮和温暖,使用青色可以表现人物的神秘和冷静等。

通过选择不同的颜色来表达人物的不同性格特点,使得人物形象更加鲜活和有趣。

色彩的运用可以营造画面的氛围和情绪。

中国画人物题材创作中往往会通过色彩的运用来表达画面所要表达的情感和意境。

使用冷色调可以表现人物的忧郁和沉思,使用暖色调可以表现人物的喜悦和愉悦。

通过选择适合的色彩来渲染画面的氛围,使得观者能够更好地理解和感受到画作所要传达的意义和情感。

色彩的运用还可以强调人物的立体感和空间感。

中国画注重线条和笔墨的运用,通过运用颜色来增强人物形象的立体感和空间感,使得人物在画面中更加立体和有层次感。

使用明暗对比可以表现人物的凹凸关系,使用冷暖对比可以表现人物的远近关系。

通过运用不同的色彩对比手法,可以使得人物形象更加饱满和立体,画面层次更加丰富和鲜明。

色彩的运用还可以丰富画面的细节和装饰。

在中国画人物题材创作中,往往会运用鲜艳的色彩来装饰画面,以增加画面的美感和艺术效果。

在人物的衣服、头饰和背景中使用亮丽的色彩点缀,可以使得画面更加生动和丰富。

通过对细节部分的色彩运用,可以使得整个画面更加细腻和精致,给观者带来更多的观赏享受。

中国画人物题材创作中对色彩的运用是十分重要的。

通过色彩的运用,我们可以表现人物的气质和性格特点,营造画面的氛围和情绪,强调人物的立体感和空间感,丰富画面的细节和装饰。

通过对色彩使用的灵活和熟练,可以使得人物形象更加生动和立体,画面更加丰富和有趣。

在中国画人物题材创作中,艺术家需要注重对色彩的运用,以创造出富有表现力和魅力的作品。

浅谈中国画教学中的笔墨情趣在中国绘画教育中,笔墨情趣是一个非常重要的教学内容。

笔墨情趣是指绘画作品中所表现出的笔墨技法的韵味和意境,是传统中国绘画的精髓所在。

在教学中,教师应该注重培养学生的笔墨情趣,使其能够在绘画中自由发挥,表达自己的个性。

在笔墨的教学中,要注重培养学生的观察能力。

观察是绘画的基础,只有通过观察,学生才能够准确地理解和把握事物的形态和性质。

教师可以引导学生观察自然界中的山水、花草、动物等元素,让他们感受并理解其特点和美感。

通过观察,学生可以积累大量的素材和图像,在绘画中更加有表现力。

在笔墨的教学中,要注重培养学生的感知能力。

感知是指对事物的直接感受和体验。

教师可以引导学生触摸不同质感的物体,比如绢、纸、墨等,让他们感受到不同材料带来的不同效果。

在绘画过程中,教师可以引导学生用手指和画笔去感知颜料的质感和流动性,体会到笔墨与纸面的交融和变化。

通过感知,学生可以更好地掌握笔墨的运用技巧,使作品更加生动和有趣。

在笔墨的教学中,要注重培养学生的审美能力。

审美是指对美的感受和理解。

教师可以通过展示优秀的中国绘画作品,引导学生欣赏其中的艺术之美,培养学生对传统绘画的喜爱和兴趣。

在绘画过程中,教师可以引导学生思考和探索不同的笔墨技法,让他们发现和创造出自己独特的表现方式。

通过审美的培养,学生可以更好地理解和欣赏中国绘画的独特魅力。

在中国画教学中,培养学生的笔墨情趣是一个重要的任务。

通过培养学生的观察能力、感知能力、审美能力和创造能力,可以使他们更加熟练地掌握和应用笔墨技法,同时也可以培养他们对绘画的兴趣和热爱。

只有在培养了学生的笔墨情趣之后,他们才能够在绘画中展现出自己的个性和才华,为中国绘画的发展做出自己的贡献。

中国画墨法之研究【摘要】在水墨画中,笔为墨之骨,墨为笔之肉,笔与墨的关系是线条和墨色的关系,线条擅长表现形体,而墨色既能体现形体,更擅长表现体感、量感和质感。

水墨画和黑白版画、素描,都可以称为黑白艺术。

这类艺术的存在,必然有其合理性。

【关键词】中国画;墨法;研究中国绘画在早期阶段是很重视色彩的,在谢赫(490年前后)的《古画品录》和姚最(南朝)的《续画吕品录》中都很重视对于画家设色方面的要求。

但随后这一传统发生了变化,从六朝水墨画的兴起,在经历了唐、宋、元、明、清后,水墨画在中国绘画的发展中由涓涓细流逐渐演变成滚滚大江,最终成为中国绘画的主流。

是什么因素促成中国画从“重色彩“转变成“重水墨”的呢?通过对中国绘画和西洋绘画的比较我们可以知道,虽然中国早期的画工也重视用色,但是中国古代根本没有色彩学这门科学,画家的设色出自想象,并具有浓厚的装饰性。

这种没有科学性只是以作者之“意”处理色彩的方法赋予了中国画家设色极大的自由度,也为后来中国画从“重设色”转变为“重墨色”开启了大门,但是真正要实现这个转变还是要有条件和机缘的。

中国画墨法的产生和成熟,是和中国画的材料关系密切。

中国绘画最早是画在壁面上的,因为大量使用重彩,所以必须要用浓墨勾线,虽用墨,但尚未创立墨法。

六朝和唐宋时期因为画家使用绢素和麻纸作画,在表现墨色和水渍上有一定的效果,但缺乏水性渗透洇化功能,故在水墨表现力度和韵味上终有所不足。

自元代以来,生宣纸盛行,生宣纸的吸水性极强,对水墨十分敏感,使用不同的墨法可以产生不同的墨韵、墨趣。

画家对用墨方法的研究则更加深入。

一、墨的功用在水墨画中,笔为墨之骨,墨为笔之肉,笔与墨的关系是线条和墨色的关系,线条擅长表现形体,而墨色既能体现形体,更擅长表现体感、量感和质感。

水墨画和黑白版画、素描,都可以称为黑白艺术。

这类艺术的存在,必然有其合理性。

黑白是色彩的两极,自然也涵盖了所有的色彩,五颜六色的大自然,在夜幕的笼罩下呈漆黑状,白织明亮的阳光在三棱镜的折射下,却是七彩俱全。

浅谈中国画的审美特征中国画是中国传统文化的重要组成部分,具有独特的审美特征。

它以中国古代绘画为基础,在长期的发展中逐渐形成了自己独特的风格和表现手法。

以下是对中国画审美特征的浅谈。

中国画注重“气韵生动”。

中国画强调以意境来表达主题,追求表现对象内在的神韵和生动的意境。

通过精心的构图、色彩和笔法的运用,使画面产生一种独特的氛围和意蕴,给人以愉悦和思考的感受。

中国画强调“纸墨相生”。

中国画的画材主要是宣纸和墨,宣纸能够很好地承受墨的抹揩和笔触,使得画面呈现出独特的质感和神韵。

墨是中国画的灵魂,它通过变化的厚薄、浓淡和质地来表达画家对于对象的描绘和意境的追求。

纸墨的结合使得中国画以其简约而不失深邃的特点,成为世界艺术史上独树一帜的艺术形式。

中国画重视“写意”与“写实”的结合。

中国画既追求形物的表面特征,又强调表达画家的情感和思想。

通过自由的笔墨和变幻的线条,中国画将物象拟写与精神境界的抒发结合在一起,使画作具有独特的表现力和感染力。

中国画追求“以白处墨”。

中国画在表现色彩时注重运用“以白处墨,以墨处白”的原则。

即画家在表现明暗关系时,通过灰色的渐变来体现色彩的层次和深浅。

这种画法不仅给观者以空灵淡雅的感受,同时也注重画面的统一和和谐。

中国画强调“中和美”。

中国画注重表现对象的互动和相得益彰的关系。

通过对比的手法,使画面中的各个元素达到一种和谐的状态,使画面具有平衡和自由的美感。

画家在构图和色彩上追求的是对称、协调和统一,以实现视觉上的愉悦和美感。

中国画具有气韵生动、纸墨相生、写意与写实结合、以白处墨、中和美等审美特征。

这些特征不仅是中国画艺术表现的重要手段,也是传承和发展中国传统文化的重要方式。

中国画在不断地创新和发展中,仍然具有独特的魅力和影响力,为世界艺术史增添了璀璨的一笔。

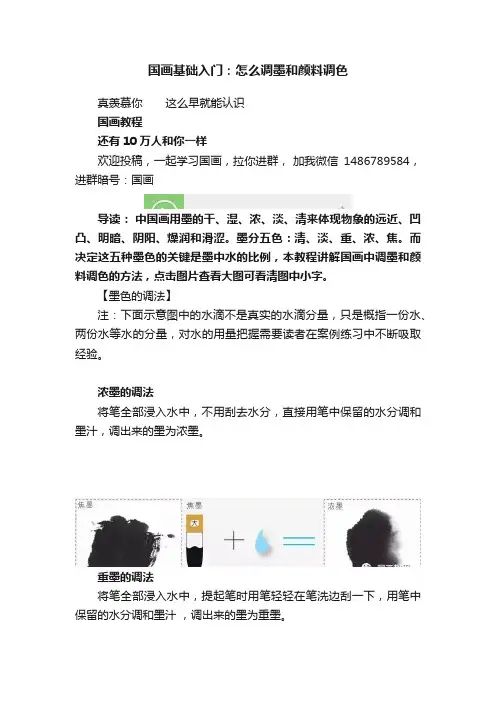

国画基础入门:怎么调墨和颜料调色真羡慕你这么早就能认识国画教程还有10万人和你一样欢迎投稿,一起学习国画,拉你进群,加我微信1486789584,进群暗号:国画导读:中国画用墨的干、湿、浓、淡、清来体现物象的远近、凹凸、明暗、阴阳、燥润和滑涩。

墨分五色:清、淡、重、浓、焦。

而决定这五种墨色的关键是墨中水的比例,本教程讲解国画中调墨和颜料调色的方法,点击图片查看大图可看清图中小字。

【墨色的调法】注:下面示意图中的水滴不是真实的水滴分量,只是概指一份水、两份水等水的分量,对水的用量把握需要读者在案例练习中不断吸取经验。

浓墨的调法将笔全部浸入水中,不用刮去水分,直接用笔中保留的水分调和墨汁,调出来的墨为浓墨。

重墨的调法将笔全部浸入水中,提起笔时用笔轻轻在笔洗边刮一下,用笔中保留的水分调和墨汁,调出来的墨为重墨。

淡墨的调法将笔全部浸入水中,不用刮去水分,直接用笔中保留的水分调和墨汁,这样重复蘸两次水调出来的墨为淡墨。

清墨的调法将笔全部浸入水中,不用刮去水分,直接用笔中保留的水分调和墨汁,这样重复蘸三次水调出来的墨为清墨。

【墨色的调和步骤】1 选好笔,放入水中按压,将笔毛散开,这样可以将笔腹中残留的颜色洗净,以保证不会有其他颜色残留。

再收笔,在笔洗的边缘擦(刮)两下,以减少毛笔上过多的水分。

2 按照毛笔中的墨色由浅到深的顺序,先将笔肚蘸入淡墨。

3 接着将笔的前半部分蘸入重墨,这样就调好了两种墨色。

4 然后用笔尖蘸入浓墨,注意笔头的最顶端也可以有少量的水。

5 最后,用纸巾轻轻吸收一些水分,就完成了笔的调色。

【国画调色技法】中国画历来重视色彩的运用。

古人受朴素唯物主义的影响,色彩讲究简练概括,常有明显的平面意味和装饰效果。

以描绘对象的固有色为主,常用的方法是用墨色和彩色相结合来描绘对象。

单色调和图解复色调和图解导读:用笔的方法是中国画学习的重点。

本教程侧重介绍各种毛笔、笔毫的性能和笔锋的作用,以及通过用墨、用水而达到的各种艺术效果。

浅谈中国画教学中的笔墨情趣中国画是我国悠久的传统文化艺术之一,它拥有博大精深的艺术内涵,富有浓厚的人文情怀。

在中国画教学中,笔墨情趣是至关重要的一个方面,它是表现画家的个性和风格的重要手段,也是充分体现画家对艺术的理解和把握的重要标志。

本文将探讨中国画教学中的笔墨情趣。

一、笔墨情趣的概念笔墨情趣是中国画中的一个非常重要的概念,它包括了笔墨的艺术特点和画家个性的体现。

其中,笔墨是指画家使用的各种笔和墨,在画面上形成各种线条和颜色;情趣则是指画家在笔墨运用中所表现的情感和意境。

二、笔墨情趣的表现方法1.用笔的姿势和手法表现情趣中国画汲取了许多中国传统文化的精华,并且在一定程度上反映了画家的人文情怀和审美意识。

在表现笔墨情趣时,画家可以通过用笔的姿势和手法来表现自己的情感和意境。

例如,用粗笔描绘草木,可以表现出自然生长的力道和风骨;用细笔描绘山石,可以表现出景物的静态美和神韵;用抽象的笔法表现情感和心境,可以突出画家的个性和情趣。

2.墨的深浅变化表现情趣在中国画中,墨的深浅变化是很重要的,它可以帮助画家表现出情感的深度和丰富性。

例如,大量运用浅墨和淡墨可以表现出画家细腻、含蓄的情感;而多用浓墨则可以表现出画家豪迈、激昂的情感。

3.用色彩表现情趣中国画的色彩非常重要,它不仅可以帮助画家表现场景和人物的颜色,而且可以帮助画家表现出情感和意境。

例如,用红色可以表现出浓烈的情感和热烈的气氛;用黑色可以表现出神秘、深沉的情感和神韵。

同时,在用色彩表现情趣的时候,画家需要注意色彩的和谐和适宜性,不要过于艳丽和浓烈,使画面失去平衡和美感。

三、如何培养笔墨情趣在中国画教学中,培养学生的笔墨情趣是非常重要的,它不仅能够提高学生的绘画技巧,还可以培养学生的审美意识和文化修养。

以下几点可以帮助学生培养笔墨情趣:1.培养学生的文化修养中国画是中国传统文化的重要部分,它蕴含着深厚的文化内涵。

因此,在教学中应该注重培养学生的文化修养,让他们了解中国画的历史和传统艺术风格,从而提高学生的审美意识和文化素养。

中国画教学之色彩观黄荣宝安徽省合肥市五十中学新校安徽合肥231200关键词:中国画色彩随意附彩意趣在中国传统绘画的历史渊源中,色彩原本就具有重要的地位。

中国画的色彩理念是强调内在生命的表达以及儒道之间的对立、融合与协调,其追求是本体意境的愉悦,与西方色彩追求有着本质的不同。

我以为对中国画的色彩观念和理论运用进行历史的、客观的研究,才能更好的寻求其发展的可能一中国画传统色彩的审美渊源中国画的色彩观与中国民族文化是紧密联系在一起的,从最初祖先们发现颜色并认识到色彩是用来表达思想,传递情感开始,到中国的传统学说诞生以来,自始至终都是互相影响的,而这一关系也随之思想,情感渗透到了中国的绘画领域,而这种关系最早又体现在汉代的“阴阳五行”说之中。

我国古代的思想家用金、木、水、火、土五种物质来说明世界万物的起源。

推而广之,五行的观念也就对中国绘画产生了影响,东方谓之青,南方谓之赤,西方谓之白,北方谓之黑,天谓之玄,地谓之黄,这些色彩也是中国人爱好的色彩,因而,青、红、黄、绿、紫、黑、白等也就成为了我国装饰上的主要色彩,而这一观念的形成在中国人的观念中也就根深蒂固了,加上中国传统文化和这些色彩是紧密联系的,对我国人民影响很深,所以就形成了中国人绘画的色彩观。

在中国绘画色彩观念形成之后,也就慢慢的形成了理论,这些理论是在绘画中起着完善作用的,因为中国的绘画并非像西方的绘画那样,它是区别于西方的,西方的绘画形即是色,色即是形,所以西方的色彩理论足以充当绘画理论,而中国的色彩理论就不能具有同样的功能了,它是为中国绘画服务的一方面。

但是这一色彩理论还是很重要的。

早在六朝时谢赫的“随类赋彩”就成为色彩方面的审美原则,也是色彩的重要理论和实践。

郭熙在《林泉高致》中说“水色:春绿,夏碧,秋清,冬黑;天色:春晃,夏苍,秋净,冬黯。

”说的是天光水色在不同季节里所呈现出来的固有的色调。

这里我们可以看出中国画色彩观的一个显著特点:描写物象的固有色。

浅析中国画的笔墨意境中国画是中国艺术的瑰宝之一,深受人们喜爱。

它特点鲜明,给人们带来了独特的视觉体验。

中国画的笔墨意境是中国画独特之处,是表现中国画魅力的重要要素。

本文将从四个方面对中国画的笔墨意境进行浅析。

中国画的笔墨意境体现了中国人文精神与哲学思想。

中国画的笔墨意境强调“以意驭笔”,注重表现画家的内心感受与境界。

中国人崇尚自然、秉持天人合一的理念,通过笔墨表现自然界的山水花鸟等,传达文人士大夫的文化修养和审美追求。

中国画在绘画当中强调墨韵、以墨为重,墨意淋漓,画面常常不着边际,给人以空灵、虚幻之美的感受。

笔墨意境通过视觉艺术,表现了中国人追求心灵自由、超越物质世界的精神追求。

中国画的笔墨意境展现了中国人独特的审美追求。

中国画强调内涵和境界,注重表现意境和气韵。

中国画强调“笔墨搭配”,通过深浅变化、干湿相宜等技法,在画面上营造出韵味独特的氛围。

笔墨的灵动、柔和,以及色彩的淡雅、含蓄,使得中国画在表现自然对象时更趋于意象和象征化,给人以清幽、雅致之感。

这种特殊的审美追求是中国人对美的理解与追求的体现,也是中国文化的独特艺术形态。

中国画的笔墨意境展示了中国传统文化的深厚底蕴。

中国画的笔墨意境贯穿了中国传统文化的核心思想,例如“君子乐胥以察其志”,“琴棋书画”等。

中国画通过以墨境界来反映画家的品德修养,强调画家的心境想象和意志力。

中国画受到儒家文化的影响,追求“儒雅”、“达意”和“大美”的存在感觉。

这种深厚底蕴在中国历史的发展中得到发扬光大,给人以传统文化的独特韵味和艺术表现方式。

中国画的笔墨意境体现了中国画家对自然界的独特感悟。

中国画家通过毛笔的力度、笔锋的轻重、墨水的干湿等手法,将自然界的山水花鸟等物象转化为艺术形态,表现了画家对自然界的信仰、敬畏和热爱。

中国画家注重观察和体验自然界的变化,追求“以形写神”,追求“意境千秋”。

他们通过对自然的感悟和理解,将自己的内心情感与观察到的景象进行结合,创造出富有诗意和哲理的艺术形象。

浅谈中国画的笔墨与气韵摘要:中国画是我国各民族人民共同创造的具有几千年发展历史且久盛不衰的传统绘画,它有自己的独特面貌.笔墨是中国画艺术表现的主要手段,气韵是人间天地之真气与人的思想、感情、精神相融会从而寄托在笔墨之中,体现于作品之中的气象和境界,两者在中国画艺术中尤其重要缺一不可。

关键词:中国画笔墨气韵境界1 笔墨是中国画艺术表现的基本要素1.1 用笔在中国画中的重要性就用笔的本意来讲,用笔就是指在纸上随意画出的痕迹,包括大小点、线条、块面等,而线条是中国画造型的基本手段。

线条不仅可以表现物体的轮廓,也能用来表现物体的明暗和质感。

用恰当的线来表达对象的形象特征,达到以形写神的目的。

唐代的张彦远就说过:“夫象必在于形似,形似须舍其骨气,骨气形似皆本于立意而归乎用笔,故工画者多善书”。

北宋郭若虚说:“凡画,气韵本乎游心,神采生于用笔,用笔之难,断可识矣”。

从以上古人的论述中,我们可以看出用“笔”不仅仅是表现工具的操作问题,而且在如何用笔的问题上,提出了许多富于特色和意趣的理论:“用笔时,须笔笔实,却笔笔虚,虚则意灵,灵则无滞。

迹不滞则神气浑然,神气浑然则无虚灵”。

也就是说用笔要虚实结合才能使画面生动传神。

“以其一笔而藏万笔也”这句话最能表达出用笔所反映的特征及它的重要性。

1.2 用墨色的重要性用墨就像用色,主要为了表现物体的明暗、色彩等。

墨虽是黑色的,但中国画却有“墨分五色”的说法,五色是指:浓、淡、干、湿、焦。

清代方薰说:“墨法, 浓淡、精神、变化,飞动而已”。

在具体的墨法上,我们可以感受到古人深入浅出的思考带来的启示,比如说:“墨太枯则无气韵,然必求气韵而漫羡生矣。

墨太润泽无文理,然必求文理而刻画生矣。

凡六法之妙,当于运墨先后求之”。

随着中国画的发展,笔墨已经成为艺术表现中不可缺少的内容。

近代画家石涛游遍山川奇境,运用奇妙纵横的笔墨,写神会目睹的妙境,真气远出,时刻不忘以“自然”为师,于造化氤氲的气韵中求笔墨的真实基础,他提出:“笔墨当随时代”的精辟见解。

浅谈中国画笔墨和色彩的关系

关于中国画笔墨和色彩的关系,自古至今一直议论不断,有的人主张重墨轻色,有的人

主张重色轻墨,而中国画笔墨和色彩在数千年来所经历的不同绘画表现形式。在此,我仅以

个人体会和看法对中国画笔墨和色彩的关系作一点浅议杂谈。

中国画在数千年以来,经过了从形成至成长到成熟的坎坷路程,其表现形式和内容随着

时代的发展而不断发展变化。特别是笔墨和色彩的发展,在各个时期并不是齐头并进的。中

国画最早采用的表现形式是色彩和线条。早在新石器时期,彩陶就采用了这两种形式。仰韶

文化的人面鱼纹彩陶盆、三鱼纹彩陶盆和马家窑文化的旋涡纹彩陶瓮、舞蹈纹彩陶盆上面绘

制的鱼、蛙、鹿、鸟、舞乐、人面以及各种纹饰。彩陶是在橙红色的陶坯上,用、黑、白和

天然矿物质颜料赭石进行描绘。古朴的色彩,豪放的纹样,大小不一的点线面的装饰美,显

现了色彩与线条相辅相成关系的雏形。可以说,用笔工具是形成中国画艺术表现方式的前提

条件。彩陶上各种各样的生动灵动的线条美,是形成中国画用笔技法的源头,而天然矿物质

颜料,可以说是今天中国画颜料的鼻祖。

在前古不同时期活跃着青铜器艺术、雕塑艺术、书法篆刻艺术、工艺艺术、建筑艺术,

它们对中国画艺术有着启示作用,而与中国画艺术有一定渊源关系的,却是用于送葬仪式的

一部分具有旌幡形式的帛画,这些先后出土于湖南长沙陈家大山战国时期楚墓和马王堆汉墓

等地方的几幅帛画,都采用了平纹绢。

绢画与帛画有一种渊源关系,是中国画表现形式的底本。这些帛画的表现形式大部分使

用以墨线勾描对象,虽然用笔还未定型,但是笔法坚挺质朴。另外,彩绘在西汉的帛画中也

得到了充分的体现,在彩绘帛画中,使用的颜料主要有矿物色朱砂、土红、银粉、黄丹,植

物色青黛、藤黄,动物色蛤粉等颜料,色彩种类比以前增多了,更好地丰富了画面的表现能

力。如今,这些用大自然材料制作的颜料虽历经几千年的时光,然仍在绢画上依旧闪耀着姿

彩。

五代之前,绘画重视色彩。《周礼·考工记》说:“东方谓之青,南方谓之赤,西方谓之

白,北方谓之黑。天谓之玄,地谓之黄”,青、赤、黄、白、黑为五色,是正色,其它为间

色。南朝萧绎《山水松石格》上说:“炎绯(红色)寒碧(青色),暖日凉星”。“丹青”被远古

人民指名为中国绘画艺术的专用名词,如《晋书?顾恺之传》“尤善丹青”。“丹青”是古代常

用的冷暖两色红、青矿物质颜料,说明了在数千年色彩已经有了冷暖分法,并赋予了意义。

《周礼·考工记》又说:“青与白相次也,赤与黑相次也,玄与黄相次也” ,古人将色彩作

了详细的对比法,使中国画呈现出更加丰富的视觉效果。

现存的魏晋南北朝至宋朝的古画中有很多是绢本,绢一般是上过胶矾的,质地挺爽,手

感柔和,是作重彩画的理想材质。古代画家们以千锤百炼的用笔功夫勾勒对象,并以五彩六

色的天然性颜料在绢上进行平涂和渲染,使画面上的色彩和线条在数千年之后至今依然鲜艳

光彩。如东晋顾恺之《女史箴图卷》、唐代阎立本《步辇图》、唐代周昉《簪花仕女图》、唐

代张萱《虢国夫人游春图》、五代顾闳中《韩熙载夜宴图》、卫贤《高士图》、周文矩《重屏

会棋图》等,都焕发着不凡的神采。这些重彩工笔人物画,用笔大都采用铁线描和高古游丝

描等,或如行云流水,或如曲铁盘丝,或如锥画沙,流畅生动,色彩浓丽丰满,令人叹为观

止,百看不厌。

在花鸟画领域,唐代边鸾创立了宫庭富丽一派,至五代,黄荃创立了富丽的重彩工笔花

鸟画的 “富贵花鸟”派,他作画以“双钩傅色,用笔极精细,几不见墨迹,但以五彩布成”。

现存的黄荃《写生珍禽图》,用笔细腻工整,色彩富艳华丽,体现了他深厚的绘画功力。

在山水画领域,隋代展子虔《游春图》,主要以石绿、石青渲染山石树林,并以金线勾

勒,用笔坚劲以托出山峦树石,用色浓艳。其山水画被称为“青绿山水”。唐代李思训发展

了展子虔青绿画法,笔力遒劲,设色富丽,用金碧装饰画面,其山水画被称为“金碧山水”。

青绿设色,画面绚烂;金碧装饰,画面辉煌。可见,此时中国画的艺术表现形式是以浓艳富

丽的色彩为主。

中国古代画家在继承前人以墨线勾勒、以多种颜色平涂或渲染对象的基础上又发展了新

的表现形式。他们又注意到了用笔的意义,顾恺之在《摹拓妙法》中谈了自己的用笔体会:

“若轻物宜利其笔,重以陈其迹,各以全其想。譬如画山,迹利则想动,伤其所以嶷。用笔

或好婉,则于折楞不隽;或多曲取,则于婉者增折”,用笔表现不再是简单地勾勒对象,而是

根据物象的软硬轻重变化作出符合其性质的变化,并融入画家自己的审美观念,使线条既能

塑造物象又有画家个人特色。如顾恺之、陆探微的“笔迹周密”的“密体”和张僧繇的“笔

才一二,象已应焉”的“疏体”,都是极具特色的笔法。

到了唐代,色彩的运用达到了鼎盛得时期,正所谓“五色令人目盲”。在色彩达到绚丽

之极后,终会进入恬淡宁静的境界。其实,早在魏晋南北朝时期,受“玄学”思想的影响,

山水画领域即产生了一种新画法——水墨画法。有论者谓“山水之变始于吴”,但吴道子的

水墨山水画今已绝迹。

现存的敦煌莫高窟第323窟唐代壁画《山水》,据说曾在寺院画过山水壁画的吴道子与

它有一定的联系。在莫高窟壁画《山水》上,是用水墨以粗笔、阔笔一笔一笔画出辽阔的江

面和烟云,再略渲染层叠远山,给人一种烟雾迷蒙的景象,可以说,这是純用水墨表现中国

画的雏形。之后的王维在吴道子水墨画法的基础上,以水渗和墨彩进行渲淡。水墨技法的出

现,冲破了重彩工笔技法的壁垒,色彩与墨法之间的矛盾也由此产生。