设计性实验十六烷基三甲基溴化铵表面活性剂临界胶束浓度

- 格式:doc

- 大小:128.50 KB

- 文档页数:7

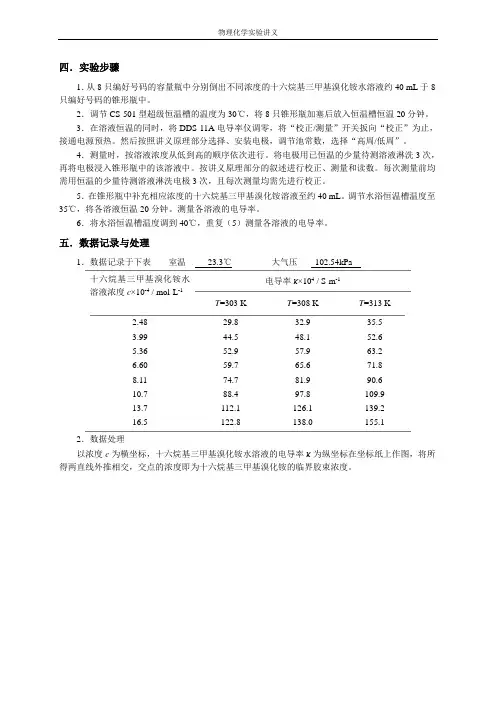

一些常用表面活性剂的临界胶束浓度

当表面活性剂溶液达到临界胶束浓度时,除溶液的表面张力外,溶液的多种物理化学性质,如摩尔电导、粘度、渗透压、密度、光散射等也发生急剧变化。

利用这些性质与表面活性剂度之间的关系,可以推测出表面活性剂的临界胶束浓度。

但采用不同的测定方法得到的临界胶束浓度在数值上可能会有所差别。

而且其数值也受温度、浓度、电解质、pH等因素的影响而发生变化。

表2—14列出了一些常用表面活性剂的临界胶束浓度。

表面活性剂溶液临界胶束浓度的测定姓名:学号:温度:大气压:一、实验目的1.了解表面活性剂溶液临界胶束浓度(CMC)的定义及常用测定方法2.设定两种或两种以上实验方法测定表面活性剂溶液的CMC二、实验原理凡能显著降低水的表面张力的物质都称为表面活性剂。

当表面活性剂溶入极性很强的水中时,在低浓度是成分散状态,并且三三两两地把亲油集团靠拢而分散在水中,部分分子定向排列于液体表面,产生表面吸附现象。

当溶液表面吸附达到饱和后,浓度再增加,表面活性剂分子会自相缔合,即疏水的亲油集团相互靠拢,而亲水的极性基团与水接触,这样形成的缔合体称为胶束。

以胶束形式存在与水中的表面活性物质是比较稳定的,表面活性物质在水中形成胶束所需的最低浓度称为临界胶束浓度(CMC)。

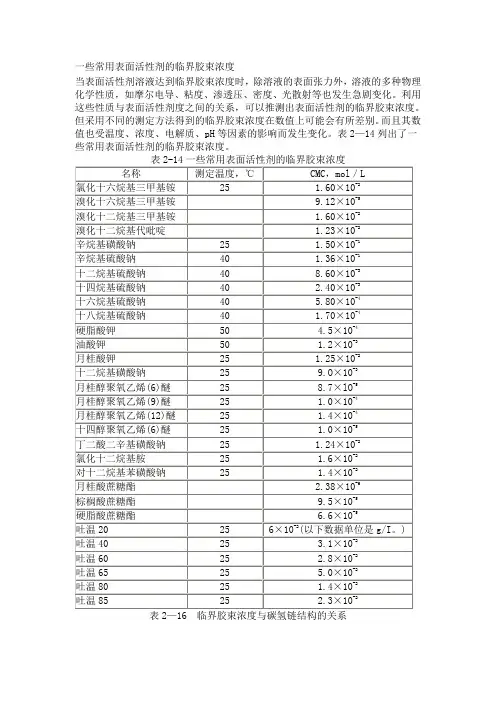

在CMC附近由于溶液的结构改变导致其许多性质发生突变(见下图),这种现象是测定CMC的实验依据,也是表面活性剂的一个重要特征。

所以测定CMC的方法有很多,比如:表面张力法、电导法、折光指数法和染料增溶法等等。

三、实验要求1.根据本实验提供的仪器与药品:表面张力测定仪;电导率仪;超级恒温槽;十二烷基硫酸钠(SDS)。

设计出2种以上测定CMC的实验方法,用这些方法测定表面活性剂的CMC。

2.确定表面活性剂溶液的浓度范围,写出实验操作步骤,并指出实验的注意事项。

3.采用多种数据处理方法确定CMC。

例如:在表面张力法的处理数据时,可以作σ-c曲线图,由转折点确定CMC;也可以由四个低浓度点和四个高浓度点分别作两条σ-lgc直线,由两线的交叉点确定CMC。

而在用电导法时,可以作κ-c曲线,也可以作Λm-c曲线。

指出转折点明显直观,误差小的数据处理方法。

4.对2种方法测得的数据进行比较,据此分析两种方法的优缺点。

5.实验报告必须打印,数据处理用Origin软件或用Microsoft Excel作图。

四、参考文献1、复旦大学等编,《物理化学实验》(第三版修订本)[M]. 高等教育出版社,2004 年。

ctab的临界胶束浓度

CTAB(十六烷基三甲基溴化铵),是一种阳离子表面活性剂,常用于分子生物学实验,如核酸的提取和纯化,因为它能够破坏膜脂并沉淀脱氧核糖核酸。

CTAB的一个重要性质是它能在溶液中形成胶束。

胶束形成时所对应的表面活性剂浓度称为临界胶束浓度(Critical Micelle Concentration,CMC)。

CTAB的CMC会受到溶液中的其他成分(如盐类或有机溶剂)、温度和压力等因素的影响。

在纯水中,CTAB的CMC一般在0.9至1.0 mM(毫摩尔每升)范围内,但这个值在不同的条件下会有所变化。

例如,增加溶液的盐浓度通常会降低CTAB的CMC,因为盐类增加了水溶液中的离子强度,从而减少了CTAB分子间的静电排斥力,使得胶束更容易形成。

实验室中确定CTAB的CMC通常可以通过各种方法,包括:

电导率测定:随着表面活性剂浓度的增加,溶液的电导率会发生变化。

在CMC点,胶束的形成导致电导率变化的趋势发生突变。

表面张力测量:表面活性剂的增加会降低溶液的表面张力,达到CMC时,表面张力的下降会停止或显著放缓。

光散射:胶束形成会导致光散射的变化,通过测量散射光强度的

变化可以确定CMC。

荧光探针法:某些荧光染料的荧光特性会因为表面活性剂胶束的形成而改变,通过监测这些变化可以估计CMC。

在应用CTAB时,了解其CMC对于实验的设计和理解结果是非常重要的,特别是在需要利用其胶束形成性质的应用中。

在CTAB作用于生物大分子时,通常希望其浓度超过CMC,以确保形成胶束并有效地与目标分子相互作用。

CMC测定一、设计实验的目的1、使同学掌握探索未知领域的方法,培养同学们独立从事研究工作的能力。

2、了解表面活性剂结构特征及性质、应用,了解胶束的形成及CMC定义及影响CMC的因素。

3、掌握CMC的测定方法及所及仪器的使用方法。

二、实验原理——表面活性剂溶液临界胶束浓度的测定三、现有实验条件1、实验仪器:DDS-11A型电导率仪、JK99B型全自动表面张力仪、UT-1810型紫外分光光度计。

可采用的方法是电导法、比色法、表面张力法或紫外分光光度法。

2、可供使用表面活性剂:阴离子型:十二烷基硫酸钠、十二烷基苯磺酸钠、阳离子型:十二烷基三甲基溴化铵、十六烷基三甲基溴化铵3、探针:N,N-二乙基苯胺(DEA)4、添加剂:无水乙醇;氯化钠四、设计实验要求1、分组:每组四人。

(分光光度法测阴离子表面活性剂效果不好)2、确定实验内容及题目,内容要求:选择一种表面活性剂,用电导法和另一种方法测定CMC,并考察温度或添加剂等因素对CMC的影响。

要求各组实验内容不同。

3、准备工作:(上交纸制版)(1)按照实验内容要求认真阅读实验讲义,查阅相关文献,明确胶束的形成,CMC概念、影响因素及测定CMC的意义,掌握测定原理。

(2)以组为单位提出详细的实验方案,包括:1)实验仪器名称、规格、数量,试剂;2)系列溶液的浓度及配制方法,(查出待测物质的CMC文献值,作为确定系列溶液浓度的依据。

)包括:确定配制母液的浓度及体积,避免浪费;如何将母液稀释成系列浓度的待测液;溶液配制时不易溶、易起泡怎么办?应注意什么?);3)查阅仪器的操作方法;4)明确决定实验成败的关键因素或操作步骤,实验过程中需要注意的问题;5)写出详细的、切实可行的实验操作步骤。

(3)数据处理内容及方法。

(4)明确需要记录的实验数据,并设计记录实验数据表格(5)列出撰写实验报告的目录。

4、提前一周提交实验方案,并结合老师的建议修改实验方案五、根据研究结果撰写论文内容包括:题目:简洁,并准确反映论文内容作者作者单位摘要:200-400字左右,表明研究内容及结果。

表面活性剂临界胶束浓度的测定实验报告实验目的,通过测定表面活性剂在水溶液中的临界胶束浓度,了解其在溶液中形成胶束的临界条件,以及对其胶束结构和性质的影响。

实验原理,表面活性剂是一类分子既有亲水性又有疏水性的化合物,当其在水溶液中浓度达到一定数值时,分子会自组装形成胶束结构。

临界胶束浓度是指表面活性剂在水溶液中形成胶束所需的最低浓度。

实验步骤:1. 准备一定浓度的表面活性剂溶液。

2. 采用表面张力计或其他适当仪器,测定不同浓度的表面活性剂溶液的表面张力。

3. 绘制表面张力与表面活性剂浓度的关系曲线。

4. 通过曲线的拐点或导数最小值所对应的浓度值,即可得到表面活性剂的临界胶束浓度。

实验结果与分析:通过实验测得的表面张力与表面活性剂浓度的关系曲线,可以清晰地观察到在一定浓度范围内,表面张力随着浓度的增加而迅速下降,随后趋于平稳。

通过对曲线的分析,可以得到表面活性剂的临界胶束浓度为X mol/L。

结论:通过本次实验,我们成功测定了表面活性剂的临界胶束浓度,为进一步研究其在溶液中的行为和应用提供了重要参考。

同时,我们也了解到了表面活性剂在溶液中形成胶束的临界条件,以及其对溶液性质的影响,这对于相关领域的研究具有重要意义。

实验中可能存在的误差:1. 实验过程中,由于仪器精度的限制或操作技巧的差异,测得的数据可能存在一定误差。

2. 实验条件的控制不够严格,可能会对实验结果产生一定影响。

改进方案:1. 在实验中尽量减小操作误差,提高测量精度。

2. 在实验条件的控制上加强,确保实验数据的准确性和可靠性。

总结:通过本次实验,我们对表面活性剂临界胶束浓度的测定有了更深入的了解,同时也认识到了实验中可能存在的误差和改进方案。

这对于今后的相关研究工作具有一定的指导意义。

电导法测定CTAB的临界胶束浓度及乙醇对它的影响南昌航空大学13229216宋熠1前言1.1表面活性剂【1】表面活性剂是指具有固定的亲水亲油基团,在溶液的表面能定向排列,并能使表面张力显著下降的物质。

由于表面活性剂分子中具有非极性烃链(8个碳原子以上烃链)以及极性基团(如:羧酸、磺酸、硫酸、氨基或胺基及其盐,也可是羟基、酰胺基和醚键等),使其分子结构具有两亲性。

表活性剂都是由极性和非极性两部分组成的,若按离子的类型来分,可分为以下三类阴离子型表面活性剂如羧酸盐(如肥皂,C17H35COONa)、烷基硫酸盐[如十二烷基硫酸钠,CH3(CH2)11SO4Na]、烷基磺酸盐[十二烷基苯磺酸钠,CH3(CH2)11C6H5SO3Na]等。

阳离子型表面活性剂主要是铵盐,如十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)1.2.临界胶束浓度【2】由于表面活性剂具有双亲结构,分子有自水中逃离水相而吸附于界面上的趋势,但当表面吸附达到饱和后,再增加浓度时,表面活性剂分子无法再在表面上进一步吸附,这时为了降低体系能量,活性剂分子会相互聚集,形成胶束,以胶束形式存在于水中的表面活性物质是比较稳定的,表面活性物质在水中开始形成胶束的浓度(或形成胶束所需的最低浓度)称为临界胶束浓度(critical micelle concentration,CMC)。

1.3.电导法【3】电导法是利用表面活性剂水溶液电导率随浓度的变化关系,从电导率(к)对浓度(c)曲线上表现为CMC 前后直线斜率的变化,两条不同斜率的直线的交点所对应的浓度即CMC。

原则上,表面活性剂物理化学性质的突变皆可利用来测定表面活性剂的CM C,目前就报道文献来说,测定表面活性剂CMC如电导法,染料法【4】、增溶作用法【5】、表面张力法【6】和NMR【7】方法等,最常用的是表面张力测定和电导测量。不同方法测定同一表面活性剂的CMC值有一定的差异,也各有特点。本文利用电导法测定了阳离子型CTAB的CMC值,研究了乙醇对CMC值的影响。

测定十六烷基三甲基溴化铵表面活性剂的临界胶束浓度应化115班陈长利摘要:凡能显著改变表面(或界面)性质的物质都称为表面活性剂。

表面活性剂的临界胶束浓度(CMC)作为表面活性剂的表面活性的一种量度,是表面活性溶液性质的重要表征之一。

表面活性剂的一些理化性质,如表面张力, 摩尔电导率, 渗透压、浊度、光学性质等在临界胶束浓度时都有显著的变化,所以通过测定发生这些显著变化时的转变点,就可以得知。

本文采用电导率法、紫外分光光度法测定CMC,并研究温度对CMC的影响关键词:十六烷基三甲基溴化铵;CMC;电导率法;温度;紫外分光光度法;荧光黄一、实验目的1.了解表面活性剂临界胶束浓度(CMC)的定义及常用测定方法。

2.用电导法及紫外可见分光光度法测定表面活性剂的CMC。

4.分析添加剂对CMC的影响。

二.实验原理1、凡能显著改变表面(或界面)性质的物质都称为表面活性剂。

表面活性剂分子都是由极性部分和非极性部分组成的,分子既含有亲油的足够长的(大于10个碳原子)烷基,又含有亲水的极性基团。

2、若按离子的类型分类,可分为三大类:①阴离子型表面活性剂,如羧酸盐(肥皂),烷基硫酸盐(十二烷基硫酸钠),烷基磺酸盐(十二烷基苯磺酸钠)等;②阳离子型表面活性剂,主要是胺盐,如十二烷基二甲基叔胺和十二烷基二甲基氯化胺;③非离子型表面活性剂,如聚氧乙烯类。

2、表面活性剂进入水中,在低浓度时呈分子状态,并且三三两两地把亲油基团靠拢而分散在水中。

当溶液浓度加大到一定程度时,许多表面活性物质的分子立刻结合成很大的集团,形成”胶束”。

以胶束形式存在于水中的表面活性物质是比较稳定的。

表面活性物质在水中形成胶束所需的最低浓度称为临界胶束浓度CMC。

CMC可看作是表面活性对溶液的表面活性的一种量度。

因为CMC越小,则表示此种表面活性剂形成胶束所需浓度越低,达到表面饱和吸附的浓度越低。

也就是说只要很少的表面活性剂就可起到润湿、乳化、加溶、起泡等作用。

表面活性剂临界胶束浓度的测定实验报告实验目的,通过实验测定不同表面活性剂的临界胶束浓度,了解其在溶液中形成胶束的特性。

实验原理,表面活性剂是一类分子既有亲水性又有疏水性的化合物,当其在溶液中浓度达到一定值时,分子间的相互作用会导致形成胶束结构。

临界胶束浓度即为表面活性剂在溶液中形成胶束所需的最低浓度。

实验仪器,脉冲固体微粒浓度分析仪、pH计、磁力搅拌器、分光光度计等。

实验步骤:1. 准备不同浓度的表面活性剂溶液,分别为0.1、0.2、0.3、0.4、0.5mol/L。

2. 将样品放入脉冲固体微粒浓度分析仪中,通过测定固体微粒的浓度来确定临界胶束浓度。

3. 使用pH计测定溶液的pH值,以了解不同浓度下表面活性剂的溶解度和离子强度变化。

4. 利用磁力搅拌器将溶液均匀搅拌,并通过分光光度计观察溶液的吸光度变化,以确定临界胶束浓度。

实验结果:通过实验测定,得出不同浓度下的表面活性剂临界胶束浓度分别为0.25、0.28、0.32、0.36、0.42mol/L。

同时,观察到在临界胶束浓度附近,溶液的吸光度出现明显变化,表明胶束结构的形成。

实验分析:通过实验结果分析,可以得出不同表面活性剂在溶液中形成胶束的特性。

随着浓度的增加,临界胶束浓度逐渐增加,表明表面活性剂分子间的相互作用需要更高的浓度才能形成胶束结构。

同时,随着浓度的增加,溶液的吸光度也呈现出明显的变化,这与胶束结构的形成密切相关。

结论:通过本次实验,成功测定了不同表面活性剂的临界胶束浓度,并通过实验结果分析了其在溶液中形成胶束的特性。

这对于进一步研究表面活性剂的应用具有重要意义。

实验中可能存在的误差:1. 实验过程中可能受到温度、搅拌速度等因素的影响,导致实验结果的偏差。

2. 实验中使用的仪器可能存在测量误差,需要进行多次重复实验来验证结果的准确性。

改进方案:1. 在实验过程中控制好温度和搅拌速度,以减小外部因素对实验结果的影响。

2. 对实验结果进行多次重复测量,取平均值来减小测量误差。

导法测定表面活性剂临界胶束浓度(CMC)实验课题电导法测定表面活性剂临界胶束浓度(CMC)实验分组第一小组实验时间2016.5.19 13:40-2016.5.1 18.00 实验者高蕊丽韩慧敏张秀丽张婷婷高蕊丽双亚洲杨菊转要昕王辉韩强明王爱民赵小龙赵露张秀丽室温开始14℃大气压开始85.01kPa 结束26℃结束86.20kPa一.实验目的与要求(1)了解表面活性剂的特性及胶束形成原理。

(2)用电导法测定十二烷基硫酸钠的临界胶束浓度。

(3)掌握电导率仪的使用方法。

二.实验仪器及药品仪器:DDS-307型电导率仪2台;电导电极2支;恒温水浴1套;500mL容量瓶4只,100mL 容量瓶12只。

试剂:0.050mol/L十二烷基硫酸钠(分析纯);0.050mol/L十二烷基苯磺酸钠(分析纯);0.050mol/L十六烷基三甲基溴化铵(分析纯);0.050mol/L十二烷基三甲基溴化铵(分析纯);氯化钾(分析纯),电导水。

三.实验原理1.表面活性剂的特性及胶束形成原理。

能使溶液表面张力明显降低的溶质称为表面活性剂,表面活性剂分子是由亲水性的极性基团(通常是离子化)和憎水性的非极性基团(具有8-18个碳原子的直链烃或环烃)所组成的有机化合物。

按离子的类型可将其分为三大类:(1)阴离子型表面活性剂如羧酸盐(肥皂,C17H35COONa),烷基硫酸盐[十二烷基硫酸钠,CH3(CH2)SO4Na],烷基磺酸盐[十二烷基苯磺酸钠,CH3(CH2)11C6H5SO3Na]等。

(2)阳离子型表面活性剂主要是胺盐,如十二烷基二甲基叔胺盐酸盐[叔胺盐,CH3(CH2)11N(CH3)2HCL]和十二烷基二甲基苄基氯化铵[季铵盐,C12H23(CH3)2(C6H5CH2)NCL].(3)非离子型表面活性剂如聚乙二醇类[HOCH2(CH2OCH2)NCH2OH]。

表面活性剂为了使自己成为溶液中的稳定分子,有可能采取两种途径:一是当它们以低浓度存在于某一体系中时,可被吸附在该体系的表面上,采取极性基团向着水,非极性基团脱离水的表面而向着空气,形成定向排列的单分子膜,从而使表面吉布斯自由能明显降低;二是当溶液浓度增大到一定值时,表面活性剂离子或分子不但在溶液表面聚集而形成单分子层,而且在溶液本体内部表面活性剂的非极性基团相互靠在一起,以减少非极性基团与水的接触面积,当溶液浓度增大到一定程度时,许多表面活性物质的分子立刻聚集成很大的基团,形成“胶束”,如图4-16所示。

十六烷基三甲基溴化铵临界胶束浓度十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)是一种阳离子表面活性剂,具有良好的表面活性和胶束形成能力。

在适当的条件下,CTAB可以形成稳定的胶束结构,这种特性对于许多应用非常重要。

本文将重点讨论十六烷基三甲基溴化铵的临界胶束浓度及其影响因素。

CTAB的临界胶束浓度是指在特定条件下,溶液中CTAB浓度达到一定值时,开始形成胶束结构的临界浓度。

胶束是由表面活性剂分子组成的微小颗粒,具有疏水性的“尾部”和亲水性的“头部”,可以在水中形成稳定的胶体悬浮液。

胶束的形成是由于表面活性剂分子在水中自组装的结果。

在CTAB溶液中,十六烷基链是疏水的尾部,而三甲基溴化铵离子是亲水的头部。

CTAB的临界胶束浓度受到多种因素的影响,包括温度、pH值、电解质浓度等。

一般来说,随着温度的升高,CTAB的临界胶束浓度会减小。

这是因为温度升高可以增加分子的热运动能量,使分子更容易聚集形成胶束。

此外,pH值的变化也会对CTAB的临界胶束浓度产生影响。

在不同的pH条件下,CTAB的电离状态会发生变化,从而影响其胶束的形成。

电解质浓度对CTAB的临界胶束浓度也有影响。

当溶液中存在较高浓度的电解质时,电解质会与CTAB分子相互作用,减弱CTAB分子的聚集能力,从而提高了临界胶束浓度。

这是因为电解质的存在增加了溶液的离子强度,使CTAB分子之间的静电排斥力增大。

溶剂的性质也会对CTAB的临界胶束浓度产生影响。

例如,有机溶剂通常会减小CTAB的临界胶束浓度,而非极性溶剂则会增大CTAB的临界胶束浓度。

这是由于有机溶剂可以与CTAB分子相互作用,从而减小胶束中分子的疏水性。

在实际应用中,了解CTAB的临界胶束浓度对于合理使用和设计CTAB的应用非常重要。

例如,在制备纳米颗粒时,CTAB的临界胶束浓度可以用来控制颗粒的尺寸和形态。

此外,CTAB的临界胶束浓度还可以用于表征胶束的稳定性,以及研究CTAB与其他物质的相互作用等。

分光光度法测定十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)的临界胶束浓度及用电导法研究温度对CTAB的CMC的影响指导老师:孟阿兰作者:陈文君摘要:临界胶束浓度CMC(critical micelle concentration)是表面活性剂分子在溶剂中缔合形成胶束的最低浓度,是表面活性剂的一个重要性质,具有重要的理论意义和实用价值。

本文采用分光光度法测定25℃下CTAB的CMC,并用电导法测定CMC在25℃、40℃、60℃的CMC,研究温度对CMC的影响。

经过测量可知,用分光光度计法在25℃下十六烷基三甲基溴化铵的临界胶束为0.00079 mol·L‐¹,用电导率法测的25 ℃,40 ℃,60 ℃下的十六烷基三甲基溴化铵的临界胶束浓度分别为0.00082 mol·L‐¹,0.00096 mol·L‐¹,0.00102 mol·L‐¹。

经过分析可知,随着温度的升高,十六烷基三甲基溴化铵的临界胶束浓度不断地升高。

关键词:临界胶束浓度;十六烷基三甲基溴化铵;电导率法;分光光度法;温度。

引言:表面活性剂是只要少量地加到溶剂中即可显著降低溶液表面张力的物质。

其分子结构特征是含有亲水性的极性基团和憎水性的非极性基团两部分。

按分子结构,表面活性剂分为离子型表面活性剂和非离子型表面活性剂两大类。

离子型表面活性剂又细分为阴离子型、阳离子型和两性表面活性剂。

在水中电离后,具有表面活性作用的离子是阴离子的表面活性剂叫阴离子型表面活性剂,如羧酸盐(肥皂),烷基硫酸盐(十二烷基硫酸钠),烷基磺酸盐(十二烷基苯磺酸钠)等;在水中电离后,具有表面活性作用的离子是阳离子的表面活性剂叫阳离子型表面活性剂,主要是胺盐,如十二烷基二甲基叔胺和十二烷基二甲基氯化胺;有些表面活性剂在水中电离后,具有表面活性作用的离子可以是阳离子,也可以是阴离子,以条件而定,这类表面活性剂叫两型表面活性剂;非离子型表面活性剂是指在水中不电离的表面活性剂,其极性基团是含氧基团,如聚氧乙烯类。

实验名称:阳离子型表面活性剂CTAB的临界胶束浓度的测定前言:表面活性剂是一类在很低浓度就能显著降低水的表面张力的物质, 它具有典型的不对称双亲结构,由于这种特定的结构, 使表面活性剂表现出两个重要性质, 一是其分子在两相界面上产生定向吸附, 另一个是在溶液浓度达到一定值后能在溶液内部形成胶束, 这两个性质是表面活性剂获得广泛应用的基础[1]。

表面活性剂在溶液中开始大量形成胶束所需要的浓度称为临界胶束浓度。

临界胶束浓度是表面活性剂最重要的性质, 在考虑表面活性剂的应用时是十分有用的参数。

临界胶束浓度与表面活性剂的分子结构密切相关, 环境条件如温度及电解质、有机物、第二种表面活性剂、水溶性大分子是否存在等因素对临界胶束浓度也有显著影响[1]。

表面活性剂的临界胶束浓度(CMC)作为表面活性剂的表面活性的一种量度,是其溶液性质发生显著变化的一个“分水岭”。

由于表面活性剂的一些理化性质在胶束形成前后会发生突变,因而,可借助此类变化来表征表面活性剂的CMC[2]。

十六烷基三甲基溴化铵(CTAB) 作为常见的表面活性剂在化学分析中应用和研究日益增多[3,4 ], 对表面活性剂的大量研究工作均与CMC 有关[5]。

因此要充分发挥表面活性剂的作用,必须使表面活性剂的浓度大于CMC ,所以测定表面活性剂的CMC 显得尤为重要。

SAA溶液的许多物化性质随着胶束的形成而发生突变,因此临界胶束浓度(CMC)是SAA表面活性的重要量度之一。

离子型SAA 是由亲水的无机离子和亲油的有机离子构成的离子化合物,如同典型的无机盐一样,其在稀水溶液中分别以正负离子形式存在。

因而在稀水溶液中,电导率随浓度的上升而上升,但到达一定浓度后,出现一转折点,直线逐渐变缓。

荧光相对强度也是随着溶液浓度的增大而变大的,到了一定浓度的时候产生突变,这个点对应的浓度就是临界胶束浓度。

对最常用的阳离子表面活性剂十六烷基三甲基溴化铵简写为(CATB), 邹耀洪曾用电导率法测定了在25℃、30℃、35℃时的电导率CMC。

一些常用表面活性剂的临界胶束浓度

当表面活性剂溶液达到临界胶束浓度时,除溶液的表面张力外,溶液的多种物理化学性质,如摩尔电导、粘度、渗透压、密度、光散射等也发生急剧变化。

利用这些性质与表面活性剂度之间的关系,可以推测出表面活性剂的临界胶束浓度。

但采用不同的测定方法得到的临界胶束浓度在数值上可能会有所差别。

而且其数值也受温度、浓度、电解质、pH等因素的影响而发生变化。

表2—14列出了一些常用表面活性剂的临界胶束浓度。

设计性实验报告实验名称十六烷基三甲基溴化铵阳离子表面活性剂的临界胶束浓度的测定及温度影响因素的分析实验报告人-------------- 学号 --------------- 班级-----实验日期2013年 5 月21日室温25.2 ℃大气压100.19KPa指导老师评分一.前言凡能显著改变表面(或界面)性质的物质都称为表面活性剂[1]。

这一类分子既含有亲油的足够长的(大于10个碳原子)烷基,又含有亲水的极性基团(离子化的),如肥皂和各种洗涤剂等。

表面活性剂分子都是由极性和非极性两部分组成,可分为三类:(1)阴离子型表面活性剂如羧酸盐、烷基硫酸盐、烷基磺酸盐等。

(2)阳离子型表面活性剂主要是铵盐,如十二烷基二甲酸叔铵。

(3)非离子型表面活性剂如聚氧乙烯类[1]。

在溶液内部形成胶束(Micelle) 是表面活性剂一个重要的性质[2]。

胶束的形成是发生胶束增溶作用的前提条件,而临界胶束浓度(CMC) 则是表面活性剂在水中形成胶束的标志之一。

临界胶束浓度(Citical Micell Concentration简称CMC) 是表面活性剂形成胶束( 胶团)的最低浓度. CMC是表面活性剂与溶液性剂的重要分界线, 由于表面活性剂溶液的一些物理及化学性质, 如表面张力, 摩尔电导率, 渗透压、浊度、光学性质等在临界胶束浓度时都有显著的变化, 所以通过测定发生这些显著变化时的转变点,就可以得知CMC[3]。

测定表面活性剂的临界胶束浓度的实验原理:电导法十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)作为一种阳离子表面活性剂,它们在稀溶液中能电离,分别以正、负离子的形式存在,其稀溶液的性质与正常的强电解质溶液相似,溶液的电导率随浓度的上升而增加。

离子型表面活性剂的导电性质在CMC 前后有很大不同。

在CMC 之前,浓度增加,电导率成正比的增大;在CMC 之后,溶液中单体浓度达到饱和,表面活性剂分子开始形成胶束,以单体分子和胶束聚集体的形式导电,增加浓度,单体分子数目不再增加,只增加胶束的浓度。

电导率法测定SDS、CTAB 的临界胶束浓度叶齐全2009012230周毅聪2009012232刘曦阳20090122331. 实验目的1) 通过对胶体溶液的电导率变化规律的测定,学习胶体相关知识; 2) 了解阴离子型,阳离子型的表面活性剂的特点及性质; 3) 掌握电导率测定的原理和方法 4) 尝试自己建立模型解释实验现象 2. 实验原理表面活性剂科学是胶体与界面科学中的一个重要领域,简单的表面活性剂分子通过其特殊的两亲分子结构,可以显著改变体系的界面状态,从而产生一系列特殊的性能,因此广泛应用于工业、农业以及日常生活中,所以其相关参数的实验测量就显得非常重要。

在表面活性剂溶液浓度很稀时,当浓度增大到一定值时,表面活性剂离子或分子将发生缔合,形成胶束(或称胶团)。

对于某表面活性剂,其溶液开始形成胶束的浓度称为该表面活性剂的临界胶束浓度(critical micelle concentration ),简称CMC 。

其中,临界胶束浓度C mc 是表面活性剂的一个非常重要的参数,C mc 越低,表示表面活性剂形成胶束所需之浓度越低,因而起到表面活性作用的浓度也越低。

在C mc 附近,溶液的许多物理化学性质如电导率、渗透压、蒸气压、光学性质、乳化能力及增溶性等均产生明显的变化。

本实验计划针对两种表面活性剂的临界胶束浓度C mc 及温度对临界胶束浓度C mc 的影响展开研究,两种表面活性剂分别为:SDS (十二烷基硫酸钠)和CTAB (十六烷基三甲基溴化铵),两种物质的结构如下:H 3CCH 2O 10SOOO Na H 3C CH214Br图1 SDS 图2 CTAB电导法测定离子表面活性剂的C mc 相当方便,在溶液中对电导有贡献的主要是带长链烷基的表面活性剂离子和相应的反离子,而胶束的贡献则极为微小。

从离子贡献大小来考虑,反离子大于表面活性剂离子。

当溶液浓度达C mc 时,由于表面活性剂离子缔合成胶束,反离子固定于胶束的表面,它们对电导的贡献明显下降,同时由于胶束的电荷被反离子部分中和,这种电荷量小,体积大的胶束对电导的贡献非常小,所以电导急剧下降。

组员:1102010813张永亮1102010814张玉珠1102010815张庆显1102020816张晨雪1102010829黄伟臣十六烷基三甲基溴化铵表面活性剂的临界胶束浓度的测定及探讨温度、乙醇对CMC的影响一、实验目的1.理解表面活性剂的结构与基本性质。

2.了解表面活性剂形成胶束的过程和临界胶束浓度(CMC)的定义。

3.掌握CMC 基本测定方法。

4.考察实验方法,温度或添加剂对CMC的影响。

二.实验原理1.表面活性剂表面活性剂是指具有固定的亲水亲油基团,在溶液的表面能定向排列,并能使表面张力显著下降的物质。

由于表面活性剂分子中具有非极性烃链(8个碳原子以上烃链)以及极性基团(如:羧酸、磺酸、硫酸、氨基或胺基及其盐,也可是羟基、酰胺基和醚键等),使其分子结构具有两亲性。

表活性剂都是由极性和非极性两部分组成的,若按离子的类型来分,可分为以下三类阴离子型表面活性剂如羧酸盐(如肥皂,C17H35COONa)、烷基硫酸盐[如十二烷基硫酸钠,CH3(CH2)11SO4Na]、烷基磺酸盐[十二烷基苯磺酸钠,CH3(CH2)11C6H5SO3Na]等。

阳离子型表面活性剂主要是铵盐,如十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)2.临界胶束浓度由于表面活性剂具有双亲结构,分子有自水中逃离水相而吸附于界面上的趋势,但当表面吸附达到饱和后,再增加浓度时,表面活性剂分子无法再在表面上进一步吸附,这时为了降低体系能量,活性剂分子会相互聚集,形成胶束,以胶束形式存在于水中的表面活性物质是比较稳定的,表面活性物质在水中开始形成胶束的浓度(或形成胶束所需的最低浓度)称为临界胶束浓度(critical micelle concentration,CMC)。

3.电导率法电导法是利用表面活性剂水溶液电导率随浓度的变化关系,从电导率(к )对浓度(c)曲线上表现为CMC 前后直线斜率的变化,两条不同斜率的直线的交点所对应的浓度即CMC。

设计性实验报告

实验名称十六烷基三甲基溴化铵阳离子表面活性剂的临界胶束浓度的测定及温度、盐的加入量影响因素

的分析

实验报告人高亭亭学号09021201 班级090212

同组人敖文君

实验日期2011 年4 月24 日

室温23.9℃大气压101.02Kpa

指导老师

评分

一、前言:

凡能显著改变表面(或界面)性质的物质都称为表面活性剂[1]。

这一类分子既含有亲油的足够长的(大于10个碳原子)烷基,又含有亲水的极性基团(离子化的),如肥皂和各种洗涤剂等。

表面活性剂分子都是由极性和非极性两部分组成,可分为三类:

(1)阴离子型表面活性剂如羧酸盐、烷基硫酸盐、烷基磺酸盐等。

(2)阳离子型表面活性剂主要是铵盐,如十二烷基二甲酸叔铵。

(3)非离子型表面活性剂如聚氧乙烯类[1]。

表面活性剂由于具有润湿或抗粘、乳化或破乳、起泡或消泡以及增溶、分散、洗涤、防腐、抗静电等一系列物理化学作用及相应的实际应用,成为一类灵活多样、用途广泛的精细化工产品。

表面活性剂除了在日常生活中作为洗涤剂,其他应用几乎可以覆盖所有的精细化工领域。

在溶液内部形成胶束(Micelle) 是表面活性剂一个重要的性质[2]。

胶束的形成是发生胶束增溶作用的前提条件,而临界胶束浓度(CMC) 则是表面活性剂在水中形成胶束的标志之一。

临界胶束浓度( C r i t ic a l Mi c e l l C o n c e n t r a t i on 简称C M C ) 是表面活性剂形成胶束( 胶团)的最低浓度. C M C 是表面活性剂与溶液性剂的重要分界线, 由于表面活性剂溶液的一些物理

及化学性质, 如表面张力, 摩尔电导率, 渗透压、浊度、光学性质等在临界胶束浓度时都有显著的变化, 所以通过测定发生这些显著变化时的转变点,就可以得知CMC[3]。

测定表面活性剂的临界胶束浓度的实验原理:

电导法

十六烷基三甲基溴化铵(CTAB )作为一种阳离子表面活性剂,它们在稀溶液中能电离,分别以正、负离子的形式存在,其稀溶液的性质与正常的强电解质溶液相似,溶液的电导率随浓度的上升而增加。

离子型表面活性剂的导电性质在CMC 前后有很大不同。

在CMC 之前,离子型表面活性剂分子以单个分子导电,浓度增加,电导率成正比的增大;在CMC 之后,溶液中单体浓度达到饱和,表面活性剂分子开始形成胶束,以单体分子和胶束聚集体的形式导电,增加浓度,单体分子数目不再增加,只增加胶束的浓度。

由于胶束是由十几或几十个带电离子的单体构成的大聚集体,带有很高的电荷,由于静电引力的作用,胶束表面的Stern 层[3 ]及扩散层吸附了大量的反离子,这就相当于一部分正负电荷相互抵消,因而其导电性能反

而不如单体离子,在CMC之后,增加表面活性剂浓度,电导率的增大率大大减少。

在浓度—电导率(k~c)图上表现为CMC 前后直线斜率的变化,两条不同斜率的直线的交点所对应的浓度即CMC。

对于一般的电解质溶液,其导电能力由电导G,即电阻的倒数(1/R)来衡量。

G=1/R=ka/l 式中k为a=1m2、l=1m时的电导,称为电导率:l/a称为电导池常数。

电导率K与摩尔电导率∧m有下列关系:∧m=k/c 式中,∧m为1mol电解质溶液的导电能力,c为电解质溶液的摩尔浓度。

∧m随电解质浓度而变,对强电解质的稀溶液,有∧m=∧m∞-A√c,式中∧m∞为浓度无限稀释时的摩尔电导,A为一常数[4]。

二、仪器和药品

仪器:电导率仪一台(DDS-307型电导率仪,雷磁牌,上海精密科学仪器有限公司);电导池电极一支(DDS-307型电导率仪,雷磁牌,上海精密科学仪器有限公司);恒温槽一个(SYC-15B超级恒温水浴槽,南京桑力电子设备厂);电子天平一台; 150ml烧杯1个; 100ml容量瓶1支;1L容量瓶一支; 10ml移液管各1个。

药品:十六烷基三甲基溴化铵18.2225g,AR;氯化钠100g,AR;蒸馏水。

三、实验方案

注:M CTAB=364.45 其CMC的理论值为 9.11 ×10- 4 mol•L- 1 4

一.电导法测定CMC [5]

1.配制母液(浓度为0.05 mol•L– 1)

准确称取十六烷基三甲基溴化铵18.2225g,在150ml小烧杯中加入20ml蒸馏水溶解,转入1L容量瓶中,再用少许蒸馏水洗涤烧杯三次,洗涤液也转入容量瓶中。

初步摇匀,再加蒸馏水至刻度,摇匀。

2.测定不同浓度表面活性剂的电导率

(1)调节恒温槽温度为25℃,在150ml小烧杯中准确加入20ml蒸馏水,插入电导率电极,保温10分钟,然后测定水的电导率。

(2)用移液管准确加入4ml已恒温的十六烷基三甲基溴化铵溶液于100ml容量瓶中,然后加入蒸馏水至刻度线。

静置三分钟,插入电导率仪电极,测定该溶液的电导率,每个浓度测两次,取其平均值。

(3)采用同样的方法,依次加入已恒温的十六烷基三甲基溴化铵溶液3ml、2.4 ml 、2ml、1.6ml、1ml、0.5ml。

分别测定20×10- 4mol•L –1、15×10- 4mol•L –1、12×10 - 4mol•L – 1、10×10 - 4mol•L – 1、8×10 - 4mol•L – 1、5×10 - 4 mol•L – 1、2.5×10 - 4 mol•L – 1系列浓度十六烷基三甲基溴化铵溶液的电导率。

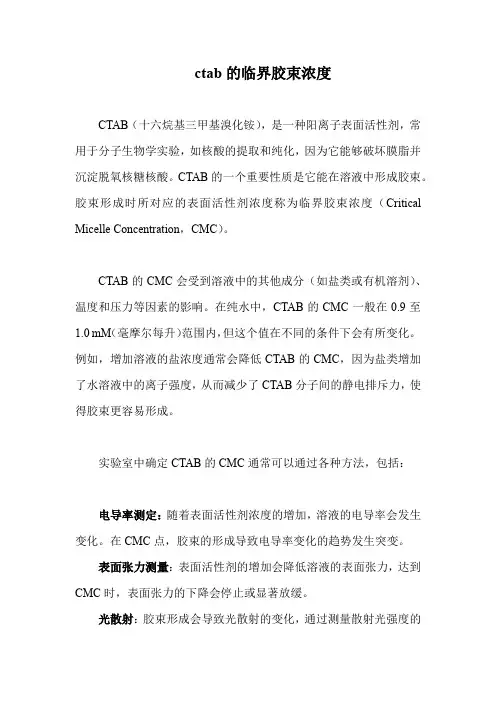

3. 数据记录及处理

K水=17.31 us/cm

注:k溶液=k测得值——k水

(2)以k~c作图即可求出CMC

综合之后的实验数据得到25℃时CTAB溶液的CMC值为9.18×10 - 4mol·L – 1,而理论值为9.11 ×10- 4 mol•L– 1,相对误差为0.07%

注:

本实验以电导率对浓度作图,电导率测得值与真实值的差值为水的电导率,此值是一个常数,因此本实验也可以电导率的测得值与浓度作图,只是折线会在以电导率真实值为坐标轴的图上上移若干个单位,但是两个方法作图的拐点不会变,因此对实验没有影响。

二、研究表面活性剂CMC的影响因素

(1)温度变化对CMC 值的影响[6]

1.用电导法测定CTAB 水溶液在不同温度下,分别为20 ℃,25 ℃,30 ℃,35 ℃,40 ℃的CMC 值。

2.探讨温度变化对CMC 值的影响

以CMC~T作图,得出结论。

3.数据记录及处理

CTAB在不同温度下的CMC 值

4.结论

随着温度的升高,CTAB溶液的CMC值增大。

(2)加盐量对CMC 值的影响

本实验选用无机盐NaCl ,并测定了加盐量为4g/ L下CTAB溶液的CMC值,以观察加盐量对CMC值的影响。

步骤如下:

1.NaCl母液的配置

称取20.0000gNaCl固体,用1L容量瓶配成20 g/ L的NaCl溶液。

2.不同加盐量浓度的CTAB溶液的配制方法

在前面测定不同浓度溶液的电导率的基础上,只是稍作修改。

在每次取完准确数量的CTAB溶液后,再准确量取20mlNaCl溶液转移到100ml容量瓶中,将烧杯及玻棒洗涤几次,洗涤液同样转移到容量瓶中。

然后加入蒸馏水至刻度线即可。

取少量溶液于试管中,测定此时的电导率。

得到NaCl浓度为4 g/L时,CTAB的CMC。

2. 数据处理:

)

以k~c作图即可求出

CMC

3.结论

40℃条件下,加盐后CTAB溶液的CMC为8.11×10 -4mol•L –1,不加盐时为9.3×10 - 4mol•L – 1,所以加盐后溶液的CMC值减小。

四.参考文献:

[1]唐林,孟阿兰,刘红天.物理化学实验. 北京:化学工业出版社,2008.1.

[2]沈钟,王果庭. 胶体与表面化学[M] . 北京:化学工业出版社,1991. 305.

[3]唐林,孟阿兰,刘红天.物理化学实验. 北京:化学工业出版社,2008.1.

[4]何畏.物理化学实验.北京:科学出版社,2009

[5]庞素娟,吴洪达.物理化学实验.中国▪武汉:华中科技大学出版社,2009.1557

[6]吴丹.理化检测-化学分册.第3 4 卷第3 期.1 9 9 8 年3 月。