“人肉搜索”与公民隐私权保护

- 格式:pdf

- 大小:204.08 KB

- 文档页数:2

“人肉搜索”与隐私权的博弈“人肉搜索”是一种像其他科技产品一样的搜索工具,是在网络普及的当今时代网络技术与传统人工调查结合的产物。

随着互联网上掀起的“人肉搜索”热潮,其在彰显公序良俗的同时亦在挑战现行法律的底线。

虐猫事件、死亡博客事件、“三三七七事件”等几个网络事件的出现,“人肉搜索”与个人隐私权问题的博弈逐渐显现。

网友、网站的某些行为已经突破了道德与法律的边缘,逐渐成为了一种实施侵权行为的工具。

我们应在现有法律框架内对“人肉搜索”加以合理引导。

标签:人肉搜索;隐私权2007年12月29日,北京一女白领跳楼自杀,死前不久,她公开了自己的博客,其中有丈夫的姓名、单位地址以及与“第三者”的合影照片。

大量网友发表对死者的同情和对第三者的声讨,死者丈夫因遭遇“人肉搜索”而丢了工作。

之后,死者丈夫以天涯、大旗等网站侵权为由将其告到朝阳法院。

“死亡博客”案引发“人肉搜索”引发了一场关于普通公民的个人隐私在网络中保护的大讨论。

“人肉搜索”乃近年在网络上兴起的一种搜索方式,早期被称为“赏金猎人”,其作为一种新的网络现象,一般指将Google、百度等网络搜索引擎与人工搜索相结合,通过充分动员广大网民力量,集中网民注意力,在网络上搜索某个人、某一件事的信息和资料,确定被搜索对象的真实身份并将其暴露于互联网世界之中的一种超强的搜索手段。

①这种搜索方式区别于传统的信息搜索和机器搜索—舍弃了单纯从互联网上通过网页寻找信息来获取答案的方式,而通过人找人、人问人、人挨人的方式构建起关系型网络社区。

一、“人肉搜索”与隐私权“人肉搜索”擅自公开或传播私人信息,例如将个人照片、电话号码、工作单位、家庭住址等公开,因此其从诞生之日起就不可避免地触及隐私问题。

而且网络环境的开放性和网络社区或论坛的交互性特点,往往容易形成舆论上的“聚合力”。

因此即使是正常的合法、乃至符合道德的评价,其“杀伤力”是巨大的。

隐私权是人格权分化过程中,“新生的”一种人格权,是一个发展形成中有待类型化的概念,②它是文明发展到一定程度后,因人们对于暴露的焦虑以及私人空间的渴望而产生的人格权。

从“人肉搜索”看网络隐私权保护【摘要】随着经济的发展,互联网走进万户千家,博客等网站的兴起使越来越多的人开始“晒”生活。

但近几年,人肉搜索事件频频发生,引发了人们对网络环境下隐私权安全的担忧,也引发了人们对网络隐私权保护问题的思考。

从人肉搜索案件中吸取教训,要以人肉搜索对网络隐私权的侵害为基础,探讨网络隐私权的内涵、特征,观察我国现存网络隐私权的法律适用、保护现状及其存在的缺陷,建立网络隐私权的责任机制及保护措施。

【关键词】人肉搜索;网络隐私权;侵权责任;网络隐私权保护一、人肉搜索相关案件及网络隐私权的基本问题(一)人肉搜索相关案件2007年12月,北京白领姜岩(化名)为情所困跳楼自尽。

其姐将其生前写下的死亡日记及自杀内幕披露在xx论坛,引发网友进行人肉搜索,曝光了其丈夫及第三者的照片及个人资料。

该案被称为“人肉搜索第一案”。

此后,北京市朝阳区人民法院作出判决,被告擅自在网站上披露他人隐私,构成对受害人隐私权的侵害。

侵权网站将网页与其他网站相链接,同样侵犯了受害人的隐私权。

人肉搜索侵害他人隐私的案件频频发生,引发了社会对网络隐私权的重视和关注。

由姚晨等人主演的电影《搜索》中由网络视频引起的一系列人肉搜索给受害人造成了生活滋扰,使受害人的身体和精神都遭受了极大的伤害,是对现实中人肉搜索侵权现象的真实反映。

(二)网络隐私权的概念及与隐私权的比较关于网络隐私权,目前尚无确切的定义,现在学者一致认同的概念可以概括为:是指自然人在网上享有的私人生活安宁和私人信息依法受到保护,不被他人非法侵犯、知悉、收集、复制、利用和公开的一种人格权;也指禁止在网络上泄露某些个人相关的敏感信息,包括事实、图像以及诽谤的意见等。

①一般观点认为,网络隐私权主要包括个人数据、个人信息和个人领域三个方面,牵涉到个人姓名、肖像等基本信息;个人生活习惯、上网习惯、浏览踪迹;个人电子邮件、个人主页等。

②网络隐私权从隐私权发展而来,具有隐私权属性,仍应当归属于隐私权。

从人肉搜索看我国公民隐私权的保护作者:孙明宇来源:《法制与社会》2011年第07期摘要随着我国经济的快节奏发展,应用互联网的發展速度飞快提升,面对近年来出现的“人肉搜索”我们必须加以重视。

作为网络技术的一项功能体现,“人肉搜索”却涉及了广大人民群众的生活隐私问题,这样就造成了公民生活权利的影响与不便。

因此,加快制度建设,为保护公民网络隐私权提供一整套有效的解决方案已经成为当务之急。

本文在分折隐私权的内容和立法状况的基础上,探讨了隐私权的保护问题,希望对于保护网络环境下的隐私权能有所助益。

关键词人肉搜索隐私权网络道德作者简介:孙明宇,黑龙江大学法学院。

中图分类号:D920.5 文献标识码:A 文章编号:1009-0592(2011)03-191-01随着社会的发展,科技的进步,计算机网络的应用已经扩展到方方面面。

虽然互联网的应用为我们带来便捷,有时也会为我们的生活、隐私等带来不便与影响,甚至是威胁。

“人肉搜索”这一新的搜索方式,虽然为社会的生活带来便利,但是更多的是对公民的个人生活、私人空间带来不利,并构成了侵犯其隐私权的法律问题。

隐私权是一项基本的人格权,体现了人格尊严,是不可侵犯的。

我们在使用“人肉搜索”时,要注意个人隐私权的保护,才能使该搜索工具更好地为我所用。

一、人肉搜索的含义“人肉搜索”近年来作为网络新兴的搜索代名词,是基于想要了解某人的具体信息资料而进行的互动性、规模性的搜索方式,通过知情人提供、朋友匿名揭露等方式公开被搜索者的基础信息资料,例如真实姓名、年龄、就读院校(工作地点)、父母情况等,有时详细的让人发指。

一般能够通过“人肉搜索”方式进行了解某人时,大多数是因为存在具有较轰动、影响力较大的事件上,人们对于事件好奇的心态去搜索相关者的讯息、资料等,从而掌握被调查者的个人详细资料的整个过程。

二、人肉搜索的滥用是对个人隐私权的侵犯“人肉搜索”是一柄双刃剑,究其本质上说,它虽是信息的搜索方式的一种,拟补互联网搜索的机械性与不健全性,但是从人性、责任、法律等问题来看,它的一些影响性还是较深远的,如果使用的不恰当则会严重的影响其人们的正常生活与隐私权的安全性。

“人肉搜索”中的权利冲突及规制必要性提要:公民的言论自由权利与隐私权保护制度是统一的、不可分割的整体,隐私权的法律保护以言论自由为目的,无论是个人信息的保护还是个人空间的禁止他人入侵都是为了保持个人的自由状态。

“人肉搜索”现象存在相关权利的冲突,有必要对其进行规制。

关键词:“人肉搜索”;权利冲突;规制一、“人肉搜索”中的言论自由与权利冲突(一)言论自由的概念及意义权利是人的基本价值追求,也是社会文化演进必不可少的力量。

作为人类文明社会所具有的一种实质性要素,许多思想家和法学家都试图从不同的方面对其进行解说。

中外学者对权利本质的阐释主要有资格说、主张说、自由说、利益说、可能说、规范说等,在中国,好多学者用要素解释方法诠释权利,夏勇先生把一项权利的成立归结为五大要素,即利益、主张、资格、权能、自由。

“以上述五要素中任何一种要素为原点,以其他要素为内容,给权利下一个定义都不为错,这就要看你强调权利的哪个方面”。

①《中华人民共和国宪法》第三十五条规定:“中华人民共和国公民有言论、出版、集会、结社、游行、示威的自由”。

“言论自由是公民在法律规定的范围内有在各种场合采用书面、言词等方式表达、宣传其思想与观点的自由;公民享有言论自由,但是在任何国家的法律中言论自由都是有限制的,这个限制就是言论自由的法定范围。

除法律之外,任何组织和个人都不得对言论自由加以禁止或限制”。

②“言论自由不仅保障公民有权提出对国家公共管理活动的看法与建议,而且也保障表达个人的意愿以及对他人和社会评价的自由。

”③在互联网快速发展的今天,网络已经成为公民行使言论自由权的一种工具。

我们应该肯定互联网在我国民主政治建设进程中的推动作用。

一方面,网络信息具有交互性、及时性的特点,这就打破了传统大众新闻媒体对话语权的垄断,使得信息自由传播和自由表达得到实现。

网络言论自由可以让人们宣泄内心的不满情绪,缓解各方面的压力,使网络社会“减压阀”的作用得到发挥。

从⼈⾁搜索谈互联⽹时代的隐私权保护现在谈起⼈⾁搜索,⼤家应该都不会陌⽣,它是⼀种搜索⽅式,通常是提问者在⽹上发帖提出问题,其他⽹民以⾃⼰的专业背景、亲⾝经历、道听途说来跟帖,回答其所提出的问题。

随着互联⽹技术的突飞猛进以及我国法治化进程的逐步加快,这种所谓的⼈⾁搜索或者是⽹络通缉现象受到越来越多的⼈的关注,⼈⾁搜索中的法律是⾮也引发了越来越多的争议。

其中争议最多的就是⼈⾁搜索是否构成对公民隐私权的侵犯,在这种⼈⾁搜索时代,如何才能更好的保护公民的隐私权问题。

笔者认为,⼈⾁搜索严重侵犯了公民的隐私权,必须采取相应的措施予以规制,否则任其发展下去的话,将会产⽣难以预料的后果。

⼀般来说,隐私权是指⾃然⼈享有的私⼈⽣活安宁与私⼈信息秘密依法受到保护,不被他⼈⾮法侵扰、知悉、收集、利⽤和公开的⼀种⼈格权,⽽且权利主体对他⼈在何种程度上可以介⼊⾃⼰的私⽣活,对⾃⼰是否向他⼈公开隐私以及公开的范围和程度等具有决定权。

其核⼼内容是公民对⾃⼰的隐私能够依照⾃⼰的意志进⾏⽀配,不受他⼈左右。

隐私权性质上属于⼈格权,属于私权。

隐私权所保护的隐私,是私⼈信息、私⼈活动和私⼈空间,不能作任意的扩张或者限制的解释。

⽽⼈⾁搜索,恰恰是把个⼈隐私在没有经过本⼈同意的情况下公布于传播速度如此之快的互联⽹上,这样就严重侵犯了被搜索⼈的隐私权,破坏了⼈类在隐私权领域已经建⽴起来的潜规则。

虽然⼤多数的⼈⾁搜索是为了惩恶扬善,为了帮助受到伤害的⼈,让某些⼈对⾃⼰的⾏为能够有所警惕,有所收敛,但是任何事务都具有两⾯性,⼀旦放纵了这种搜索⽅式,将来⼈⾁搜索也会成为某些⼈满⾜⼀⼰之私、泄愤报复的有⼒⼯具,到那个时候,后果就难以预料了。

因此在⽴法中明确隐私权及隐私权的保护⽅式就变得势在必⾏。

从我国的现⾏⽴法来看,民法中还没有有关隐私权的直接法律规定,有的仅仅是间接的法律规定,还没有形成完整的法律保护体系,这显然不符合科技和互联⽹迅猛发展的当今社会,也不利于对公民隐私权全⾯、充分的保护。

浅论“人肉搜索”与公民隐私权保护作者:刘洋来源:《法制与社会》2010年第13期摘要“人肉搜索”的出现,使我国法律对隐私权的保护受到前所未有的挑战。

越来越多的“人肉搜索”事件正向侵犯他人合法权益的方向发展,亟待接受法律规范。

关键词“人肉搜索” 隐私权网络侵权案件中图分类号:D920.5 文献标识码:A 文章编号:1009-0592(2010)05-087-01在《侵权责任法》制定之前,对于网络侵权案件,我国只有2004年最高人民法院出台的涉及计算机网络著作权纠纷案件的司法解释对网络服务提供商应承担何种责任作了规定。

但是对于社会中出现越来越多的网络侵权如“人肉搜索”等大爆他人隐私的行为,却没有相应的规定来明确网络服务提供商的责任。

《侵权责任法》从法律上确立了“人肉搜索”等网络侵权行为的法律责任。

一、“人肉搜索”的含义“人肉搜索”是指利用现代信息科技,在网上由提问者提出问题,其他网民以自己的专业背景、亲身经历、社会阅历、个人观点来回答问题这样一种行为。

一般来说,搜索内容涉及到自然人的姓名、工作单位、家庭住址、电话号码等个人信息,有的甚至还涉及到某些与人格尊严有直接关系的个人信息。

在“人肉搜索”中搜索人往往擅自将他人的个人信息公布于网络上,由于“人肉搜索”所依赖的网络社区或论坛具有开放性和交互性等特征,一旦参与评论者众多,尤其是涉及到对他人的行为评价,涉及到侮辱、诽谤,极易引发隐私侵权、名誉侵权和肖像侵权等问题。

二、“人肉搜索”行为构成侵权的要件《侵权责任法》对因“人肉搜索”之类的网络行为引起侵权的法律责任做出了规定。

根据侵权法的一般原理,侵权行为是指因过错不法侵害他人人身权利和财产权利的行为。

①构成侵权所具备的要件包括,加害行为、损害事实、加害行为与损害事实之间有因果关系、行为人主观上有过错四个方面。

首先,“人肉搜索”行为构成侵权的加害行为从表现形式上看有两种,即作为和不作为。

作为表现为行为人明知自己的行为会侵害他人的权益而故意为之;不作为一般以行为人负有特定的义务为前提。

“人肉搜索”侵害隐私权问题初探的开题报告

一、选题背景

随着互联网的发展,信息传播的速度和范围都得到了巨大的扩大,

其中“人肉搜索”也成为了一种非常热门的现象。

所谓的“人肉搜索”,其实就是通过网络上众多的人的力量,一起去“搜索”某些人或组织的

私人信息。

然而,这种行为并不能够被认为是一种安全的行为,因为涉

及到了个人的隐私权保护问题。

二、研究目的

本文旨在探讨“人肉搜索”行为的本质、影响以及隐私权保护方面

的问题,从而帮助人们更好地理解这一现象。

三、研究内容及方法

本文首先将从“人肉搜索”行为的定义开始探讨,然后分析其背后

的原因、影响、好处以及问题。

在此基础上,本文还将重点关注“人肉

搜索”行为所涉及的隐私权保护问题,并提出一些解决方案。

研究方法

主要包括文献研究、案例分析和专家访谈等。

四、预期结果

通过本文的探讨,希望能够更好地认识到“人肉搜索”行为的本质,同时也能够引起人们对隐私权保护的重视和关注,从而为保护个人隐私

做出一些积极的贡献。

五、研究意义

本文的研究结果对于提高人们的网络素质、提高公众意识、保护个

人隐私等方面都具有重要意义。

同时,本文的研究结论也可以为相关政

策的制定提供一些参考。

从“人肉搜索”谈网络隐私权保护摘要:由于网络隐私蕴藏的巨大经济利益加之公民保护隐私意识薄弱、网络隐私权保护的空白,使得现今网络隐私侵权行为越来越多,且后果严重,保护网络隐私已经是各国立法的趋势。

关键词:人肉搜索;网络隐私权;侵权;保护中图分类号:d92 文献标志码:a 文章编号:1673-291x(2012)34-0120-02“人肉搜索”作为一种新型信息收集渠道,结合了现代网络人力资源与传统计算机检索的优点,是互联网发展到一定阶段的产物。

它从虚拟的网络环境跨足到现实世界,引发了社会各界人士对其的广泛关注和强烈争议,舆论对其褒贬不一:一方面,它体现了一种自发形成的维护社会正义与道德的舆论监督机制;另一方面,它极易变成涉及侵犯隐私权和公民的其他正当权益的违法行为。

如何引导“人肉搜索”走上健康有序发展的正确道路,是信息时代关系到公民基本权利的紧迫课题。

唯有积极发挥“人肉搜索”的网络互助价值,加以必要的行业约束和法律规制,才能真正保护公民的个人隐私权不受侵犯。

一、网络隐私权的表现形式网络隐私权是隐私权在网络中的延伸,是指自然人在网上享有私人生活安宁、私人信息、私人空间和私人活动依法受到保护,不被他人非法侵犯、知悉、搜集、复制、利用和公开的一种人格权;也指禁止在网上泄露某些个人相关的敏感信息,包括事实、图像以及诽谤的意见等[1]。

网络隐私权与传统隐私权并没有本质上的差异,网络隐私权是传统隐私权在网络领域的延伸[2]。

但由于网络隐私权是与网络传播这种高速、海量、自由的信息流动方式联系在一起的,所以,就呈现出以下不同的表现形式:1.自然人在自然生活中的隐私,以网络的形式存在或传播,如以博客形式记载的个人生活流程这一隐私生活内容,以电子邮件形式存在的通讯内容,以qq等即时通讯方式存在的通讯内容,以word 等文本存在的记录个人账户、密码、生日资料的记录文件等,以表单形式存在的网络用户在申请网上开户、个人主页以及其他服务时,根据网络服务商要求,用户所登记的姓名、性别、年龄、婚姻情况、家庭住址、身份证号码、工作单位、个人财产状况包括个人收入和信用资料等身份识别信息,在享受网络服务时所输入的信用卡账号、密码等电子数据信息,对视频聊天进行录像而以视频的形式记录个人的身体信息。

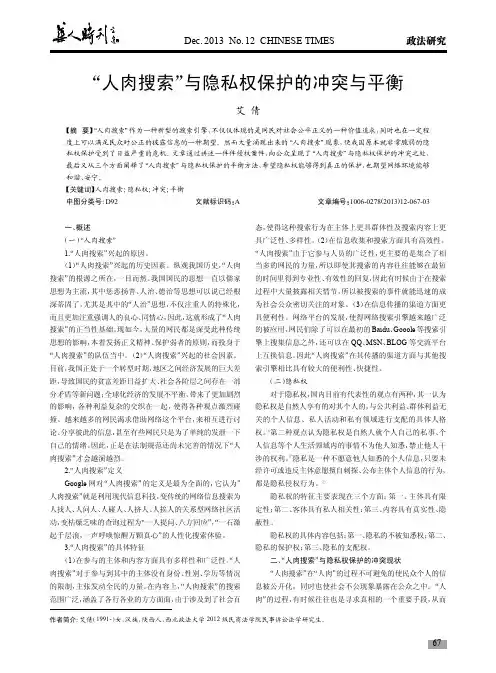

67Dec.2013No.12CHINESETIMES“人肉搜索”与隐私权保护的冲突与平衡艾倩【摘要】“人肉搜索”作为一种新型的搜索引擎,不仅仅体现的是网民对社会公平正义的一种价值追求,同时也在一定程度上可以满足民众对公正的披露信息的一种期望。

然而大量涌现出来的“人肉搜索”现象,使我国原本就非常脆弱的隐私权保护受到了日益严重的危机。

文章通过讲述一件件侵权案件,向公众呈现了“人肉搜索”与隐私权保护的冲突之处,最后又从三个方面阐释了“人肉搜索”与隐私权保护的平衡方法,希望隐私权能够得到真正的保护,也期望网络环境能够和谐、安宁。

【关键词】人肉搜索;隐私权;冲突;平衡中图分类号:D92文献标识码A文章编号1006-0278(2013)12-067-03一、概述(一)“人肉搜索”1.“人肉搜索”兴起的原因。

(1)“人肉搜索”兴起的历史因素。

纵观我国历史,“人肉搜索”的根源之所在,一目而然。

我国国民的思想一直以儒家思想为主流,其中惩恶扬善、人治、德治等思想可以说已经根深蒂固了。

尤其是其中的“人治”思想,不仅注重人的特殊化,而且更加注重强调人的良心、同情心,因此,这就形成了“人肉搜索”的正当性基础。

现如今,大量的网民都是深受此种传统思想的影响,本着发扬正义精神、保护弱者的原则,而投身于“人肉搜索”的队伍当中。

(2)“人肉搜索”兴起的社会因素。

目前,我国正处于一个转型时期,地区之间经济发展的巨大差距,导致国民的贫富差距日益扩大、社会各阶层之间存在一部分矛盾等新问题;全球化经济的发展不平衡,带来了更加剧烈的影响,各种利益复杂的交织在一起,使得各种观点激烈碰撞。

越来越多的网民渴求借助网络这个平台,来相互进行讨论、分享彼此的信息,甚至有些网民只是为了单纯的发泄一下自己的情绪。

因此,正是在法制规范还尚未完善的情况下“人肉搜索”才会越演越烈。

2.“人肉搜索”定义Google 网对“人肉搜索”的定义是最为全面的,它认为”人肉搜索”就是利用现代信息科技,变传统的网络信息搜索为人找人、人问人、人碰人、人挤人、人挨人的关系型网络社区活动,变枯燥乏味的查询过程为“一人提问、八方回应”,“一石激起千层浪,一声呼唤惊醒万颗真心”的人性化搜索体验。

关于人肉搜索与隐私权保护的冲突本文讲述了关于人肉搜索与隐私权保护的冲突的内容,供大家参考,接下来我们一起仔细阅读下吧。

人肉搜索是网络时代的产物,面对诸如人肉搜索这类获取信息的新手段对大众隐私权的威胁,有学者称隐私已死亡。

豍人肉搜索的强大威力正挑战着公众日益敏感的神经,关于其存废的争议不断。

人肉搜索是不是应被法律明文禁止?其存在是否具有合法性?这些问题的确是对立法的一大考验。

本文拟就人肉搜索中涉及的隐私权侵权问题进行探讨。

一、何谓人肉搜索(一) 人肉搜索的概念及其特点人肉搜索是通过提问者在网络上发起某一搜索对象,各个分散的网络用户汇聚起来对目标对象展开搜索追查,而后采取人工方式对所搜集的信息进行甄别、整理的一种网络现象。

2006 年的踩猫事件、2007 年的华南虎事件、2008 年的天价头事件和史上最牛房管局长周久耕事件等典型案例中, 人肉搜索提供被搜索者信息的广泛性、准确性充分显示了人肉的强大威力。

从人肉搜索的行为模式中不难发现,其特点主要体现在以下两个方面:1.就行为方式而言, 人肉搜索不是单一主体一次性完成的,而是由多个参与者的多种行为共同完成的。

首先,提问者将被搜索对象的某些线索公布于网络上,发动广大网民搜索,号召网民帮助提供更多关于目标的详细资料;其次是散落的广大网民将自己掌握的被搜索对象的信息进行分析、整理,确定目标在现实生活中的真实身份以及相关信息;再次将这些总结过后的私人信息公布于网络;最后,导致广大网民对被搜索对象在网上进行评论、攻击、谩骂。

在这整个过程中,网络服务提供商也不可避免的参与其中,只不过它是通过向广大网民提供服务而被动参与的。

2.就行为后果而言, 人肉搜索中的群体非理性容易触及道德和法律底线,形成网络暴力,后果非常严重。

在提问者发起搜索对象后,单个网民迅速融入寻找共同敌人的群体,不自觉地形成一种集体心理,共同对不良的社会现象或丑陋的个人行为肆无忌惮地进行批判。

群体自以为正义在手,当事人的任何辩解都显得苍白无力,甚至是更多的责难。

第1篇一、引言随着互联网的普及,网络信息的传播速度和范围都得到了极大的拓展。

然而,在信息爆炸的时代,一些人为了满足好奇心、报复心理或者其他目的,开始进行人肉搜索,这种行为往往侵犯了他人的隐私权、名誉权等合法权益。

本文将通过对一系列人肉搜索的法律案例进行分析,探讨人肉搜索的法律责任及其应对措施。

二、案例一:某网民人肉搜索他人个人信息案【案情简介】2018年,网民甲在网络上散布某网民乙的个人信息,包括姓名、身份证号码、家庭住址、工作单位等。

甲的行为导致乙遭受网络暴力,生活受到严重影响。

乙向法院提起诉讼,要求甲停止侵权行为,并赔偿精神损害抚慰金。

【法院判决】法院经审理认为,甲的行为构成对乙个人信息的侵犯,侵犯了乙的隐私权和名誉权。

根据《中华人民共和国侵权责任法》及相关司法解释,判决甲停止侵权行为,并赔偿乙精神损害抚慰金人民币5万元。

【案例分析】本案中,甲未经乙同意,在网络上公开乙的个人信息,侵犯了乙的隐私权。

同时,甲的行为还可能损害乙的名誉,导致乙遭受网络暴力。

根据我国相关法律规定,甲应承担相应的法律责任。

三、案例二:某网民人肉搜索他人照片案【案情简介】2019年,网民丙在网络上发布了一组某网民丁的照片,并附上丁的真实姓名、职业等信息。

丁发现后,认为丙的行为侵犯了自己的肖像权和隐私权,遂向法院提起诉讼。

【法院判决】法院经审理认为,丙的行为构成对丁肖像权和隐私权的侵犯。

根据《中华人民共和国侵权责任法》及相关司法解释,判决丙停止侵权行为,并赔偿丁精神损害抚慰金人民币3万元。

【案例分析】本案中,丙未经丁同意,在网络上公开丁的照片及其个人信息,侵犯了丁的肖像权和隐私权。

我国法律规定,未经他人同意,不得以营利为目的使用他人肖像,也不得未经他人同意公开他人隐私。

因此,丙应承担相应的法律责任。

四、案例三:某网民人肉搜索他人违法犯罪信息案【案情简介】2020年,网民戊在网络上散布某网民己的违法犯罪信息,包括犯罪事实、判决结果等。

“人肉搜索”与隐私权保护的博弈与救赎摘要】“药庆卫诉张显案”凸显出网络时代发达的今天言论自由与隐私权的天然冲突。

本文将从“人肉搜索”的性质,言论自由与隐私权的博弈,言论自由与隐私权的平衡路径几个方面讨论如何正确对待“人肉搜索”。

【关键词】网络暴力;言论自由;隐私权;宪法权利2011年12月29日,药庆卫诉张显名誉侵权案在陕西西安开庭审理。

这一年药庆卫背负着杀人犯父亲的名号,与妻子一起生活在悲痛和舆论的指责中。

在药家鑫被执行死刑后的两个月,这位杀人犯的父亲终于拿起法律的武器来维护自己的名誉与尊严。

本文将绕过药家鑫案的审理结果是否公正,死刑的存废,舆论是否绑架司法等议题,来讨论药庆卫作为杀人犯的父亲是否应当受到舆论的“株连”,网络空间言论自由的边界在哪里以及普通公民的隐私权保护问题。

一、问题的提出作为信息搜索手段的“人肉搜索”本身是中性的,但利用“人肉搜索”机制实行的行为则有必要被判断是非曲直。

“人肉搜索的创建者的初衷是建立一个精神理想国,或者说建立一个人们以诚相待的试验性世界,可是他们发现,自己眼前呈现的反而是一个无法无天的抽象空间。

因为人们可以自由地侮辱他人,而不用承担任何后果,不用感到任何羞耻。

所以,游荡在人肉搜索里的人们几乎带着某种激情为所欲为,污言秽语充斥着各个讨论区,‘网络礼仪’被束之高阁。

”在药家鑫案中正是如此,人们对于正义的诉求最终演变为一场不可收拾的网络暴力事件。

张显在其博客和微博上捏造了大量子虚乌有的事实,将人们的仇富仇官情绪推向极致。

人们对现今中国司法机关的不信任导致多数人的暴政,未审先判完全忽视了程序正义,网络群体还停留在原始社会的同态复仇阶段。

近代社会心理学家古斯塔夫·勒庞则将群体心理的这种非理性描述得更为细致。

在他的《乌合之众——大众心理研究》一书中描述道:“群体冲动、易变、急躁,易受暗示和轻信,群体的情绪夸张而单纯,且偏执、专横和保守,并不受理性的影响且只有十分低下的推理能力。

人肉搜索与隐私权保护——新型社会形态下隐私权的界定与保护一网络时代刚刚开始时,很多网民认为网络上的一切都是虚拟的,男人可以将自己变成女性去恶搞别人,穷人也可以当富豪去游戏交友。

如今,网络与现实社会的联系已经密不可分。

任何人只要在网络上提出想搞清某一问题的意愿,便可通过网民的集体搜索,了解问题的各种答案。

网络不再是单一的极度虚拟,而变成还原问题真相的重要手段。

人肉搜索,就是在这种背景下诞生出的网络名词,变传统的网络信息搜索为人找人、人问人、人碰人、人挤人的关系型网络社区活动,变枯燥乏味的查询过程为一人提问、八方回应、一石激起千层浪、千方百计的搜索体验。

在人肉搜索的帖子中,不仅披露当事人的私生活,而且伴随对被搜索者的人格攻击,容易使公众联想到此种行为是否侵犯了当事人的名誉。

《中华人民共和国民法通则》第101条对名誉权规定如下:“公民、法人享有名誉权,公民的人格尊严受法律保护,禁止用侮辱、诽谤等方式损害公民、法人的名誉。

”名誉权是人格权中的一种,是人们依法享有的对自己所获得的客观社会评价、排除他人侵害的权利。

它为人们自尊、自爱的安全利益提供法律保障。

名誉权主要表现为名誉利益支配权和名誉维护权。

我们有权利用自己良好的声誉获得更多的利益,有权维护自己的名誉免遭不正当的贬低,有权在名誉权受侵害时依法追究侵权人的法律责任。

从有关名誉权的法律规定中可以看出,使用“侮辱”、“诽谤”等语言才构成对名誉权的侵犯,如果在人肉搜索的帖子中,留言者并没有过激的言语,只是对该行为进行正常的谴责,并不能看作是侵犯了被搜索者的名誉权。

如果网友通过公布被搜索者的个人信息,而使当事人的正常生活受到了严重干扰,该通过何种方法维权呢?法律方面的专业人士往往会从隐私权方面考虑。

二隐私和隐私权二者间存在区别。

在社会生活中,凡是不希望他人知晓的个人事项都属于隐私,但是只有受法律保护的隐私,公民才享有隐私权。

我国2009年颁布的《中华人民共和国侵权责任法》,首次在法律条文中明确规定隐私权属于该法所称民事权益,侵害民事权益,应当依照该法承担侵权责任。