硅外延中的化学原理

- 格式:doc

- 大小:39.00 KB

- 文档页数:4

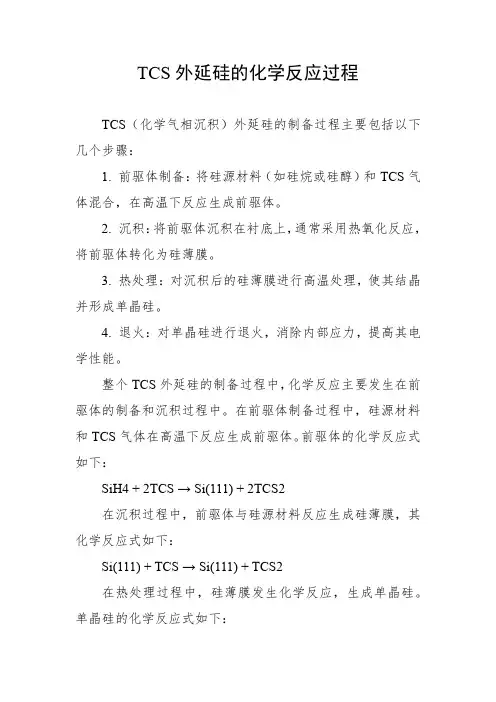

TCS外延硅的化学反应过程

TCS(化学气相沉积)外延硅的制备过程主要包括以下几个步骤:

1. 前驱体制备:将硅源材料(如硅烷或硅醇)和TCS气体混合,在高温下反应生成前驱体。

2. 沉积:将前驱体沉积在衬底上,通常采用热氧化反应,将前驱体转化为硅薄膜。

3. 热处理:对沉积后的硅薄膜进行高温处理,使其结晶并形成单晶硅。

4. 退火:对单晶硅进行退火,消除内部应力,提高其电学性能。

整个TCS外延硅的制备过程中,化学反应主要发生在前驱体的制备和沉积过程中。

在前驱体制备过程中,硅源材料和TCS气体在高温下反应生成前驱体。

前驱体的化学反应式如下:

SiH4 + 2TCS → Si(111) + 2TCS2

在沉积过程中,前驱体与硅源材料反应生成硅薄膜,其化学反应式如下:

Si(111) + TCS → Si(111) + TCS2

在热处理过程中,硅薄膜发生化学反应,生成单晶硅。

单晶硅的化学反应式如下:

Si(111) + TCS2 → Si(111) + 2TCS

TCS外延硅的制备过程中,化学反应主要涉及前驱体和硅源材料的反应,以及硅薄膜和TCS气体的反应。

这些化学反应的过程和机理对于TCS外延硅的质量和性能具有重要影响。

碳化硅异质外延碳化硅异质外延是一种先进的材料制备技术,可以实现在碳化硅基底上生长其他材料,具有广泛的应用前景。

本文将介绍碳化硅异质外延的原理、制备方法和应用领域。

一、碳化硅异质外延的原理碳化硅异质外延是指在碳化硅基底上生长其他材料的过程。

碳化硅是一种具有优异性能的半导体材料,具有高热导率、高击穿电压、高电子迁移率等特点,被广泛应用于高温、高压、高频等领域。

而通过碳化硅异质外延技术,可以在碳化硅基底上生长其他材料,如氮化硅、氮化镓、氮化铝等。

碳化硅异质外延的原理基于外延生长技术,即在一个晶体表面上生长另一种晶体。

在碳化硅异质外延中,首先在碳化硅基底上形成一个薄的缓冲层,用来缓解晶格不匹配和热膨胀系数不匹配所引起的应力。

然后,在缓冲层上生长所需的材料,通过控制生长条件和材料选择,可以实现不同性质的材料生长。

碳化硅异质外延的制备方法主要包括化学气相沉积法和分子束外延法。

化学气相沉积法是一种常用的碳化硅异质外延制备方法。

该方法通过在高温下将气相中的前体物质分解产生反应,使其沉积在碳化硅基底上。

具体步骤包括:将前体物质供应到反应室中,加热至适当温度,使前体物质分解成活性物种;活性物种在碳化硅基底上发生化学反应,形成异质结构。

化学气相沉积法可以实现大面积、均匀的异质外延生长,适用于大规模生产。

分子束外延法是一种高真空下的异质外延制备方法。

该方法通过在高真空环境中利用分子束的能量和动量,使前体物质在碳化硅基底上生长。

具体步骤包括:将前体物质加热至蒸发温度,产生分子束;分子束沉积在碳化硅基底上,形成异质结构。

分子束外延法可以实现高质量、低缺陷的异质外延生长,适用于研究和高精度器件制备。

三、碳化硅异质外延的应用领域碳化硅异质外延材料具有优异的性能和广泛的应用前景。

其应用领域主要包括电子器件、光电子器件和传感器等。

在电子器件领域,碳化硅异质外延可用于制备高功率、高频率器件,如功率MOSFET、射频功率放大器等。

碳化硅具有优异的导电性能和耐高温特性,可以实现更高的功率密度和工作温度,具有广泛的应用前景。

硅外延中的化学原理一氢气的纯化原理1 分子筛:他是一种人工合成的高效硅铝酸盐,具有微孔结构的晶体,脱水后的分子筛产生许多肉眼看不见的大小相同的孔洞,具有很强的吸附力,能把小于孔洞的分子吸进孔洞而被吸附,大于孔洞的分子挡在孔外,从分子筛小晶粒间通过.此外,是否被吸附还与物质分子的极性有关,一般来说对极性强的,不饱和性大的分子有优先被吸附的能力.如优先吸附水,氨,硫化氢等极性分子,而对氢,甲烷等非极性分子不吸附.分子筛分A,X,Y型,具有以下特性:①分子筛可以用来选择性吸附水分.②气体相对湿度低时具有良好的吸附容量,而且不会被液态水损坏.③具有热稳定性,低高温都可使用.④再生可连续使用,吸收的水分可在350—500℃下加热除去.2 脱氧剂又称C-05催化剂,是含0.03﹪钯的分子筛.工作原理:在常温下氢气通过其表面时,氢气中的氧和氢化合生成水,反应如下:2H2+O2→2H2O+Q催化反应在催化剂的表面进行,如果原料氢中的含氧量过高,放热反应使催化剂表面的温度很高,如含氧量大于5﹪则催化剂的表面温度可达800-1000℃,高的温度将使通过的氢被加热,使吸附效率下降,并会使催化剂的稳定性变坏而失去催化作用(在550℃以下较为稳定),所以允许通过的氢含氧量为2.5﹪.3 钯管的纯化原理其他的方法只能除水和氧气,但氢气中的氮,碳氢化合物,二氧化碳等就难以除去,而采用钯管纯化氢气则可同时除去上述有害气体.钯管又称钯合金膜管,是一个通过气体扩散的方法来制取高纯氢的装置,氢气的纯度可达8个9,是最好的一种方法.其原理如下:金属钯在一定催化条件下有选择的吸附,溶进和渗透氢气的性质.加热到450℃左右时,由于钯的催化作用,氢分子在合金膜表面离解为氢原子,并进一步离解为氢离子和电子,由于钯的晶格常数为3.88埃,而氢离子的半径仅1.5×10-5埃,所以在催化状态下可以通过,然后又合成氢原子,氢原子再合成氢分子.从而达到氢气有高浓度向低浓度的方向扩散.4 二氧化硅的结构二氧化硅晶体:每个硅原子和周围的四个氧原子构成共价键,叫硅氧桥结构.无定形硅:除存在硅桥结构外,也存在由SIO4组成的四面体,氧化工艺中得到的是无定形二氧化硅.湿氧氧化时,还会有非桥键的基(-OH),即硅醇存在.硅桥结构越少,氧化层越疏松.由于硅醇中基的亲水性,易于吸附水,所以湿氧氧化后表面总存留一些水分子不易除尽,这就是疏水的由来.二氧化硅极易被钠离子污染,使器件漏电增大.5 硅P-N结显示的化学原理:3-7﹪的硫酸铜溶液,加几滴氢氟酸,硅可从硫酸铜溶液中置换出铜来,SI+2CUSO4+HF→2CU↓+H2【SIF6】+2H2SO4由于N型硅较P型硅易失去电子,容易发生置换反应,所以在N型硅上有铜析出,从而出现一条明显的分界线.6 硅腐蚀的化学原理通常条件下,硅对浓或稀的硝酸,硫酸以及盐酸都是稳定的,和氢氟酸也不发生反应,硅和硝酸,氢氟酸的混合溶液反应,使硅溶解:SI+4HNO3→SIO2+2H2O+4NO2↑(1)SI02+6HF→H2【SIF6】+2H2O二氧化硅的腐蚀配方:氢氟酸:氟化铵:纯水=3(毫升):6(克):10(毫升)7 环氧树脂;硅氧型高聚物①环氧树脂:以两个碳原子和一个氧原子组成的环状化合物,称环氧乙烷,含环氧乙烷的化合物统称为环氧化和物.②硅氧型高聚物:其基本结构是硅氧交替的共价键和连接在硅原子上的弪基,可以看作是在石英的骨架上,接上了不同的基.因此既具有一般高聚物的可塑性,弹性及可溶解性,又有类似于无机高聚物—石英的耐热性与电绝缘性等优点.硅油:高聚物的链数不大时所生成的液态聚合物叫做硅油.其粘度受温度的影响小,可以在-70℃---300℃之间保持流动性,挥发性小,受热不易氧化,不易燃烧,对化学品抵抗力强,对金属无腐蚀性以及电绝缘性好等优点.另外,他的防水性能优良,在物体外面可以形成一层防水膜.在硅油中加填料的产物叫硅脂.硅橡胶是纯二甲基二氯硅烷水解缩聚(不含三甲基氯硅烷),得到缩合程度较大的直链型聚硅醚,叫做硅橡胶.其优点是:在-60℃--150℃之间仍保持弹性,不变脆,也不变形.8 硅外延中的常识外延生长属于异质形核生长.边界层厚度影响生长速率:R小于5400时是层流,大于5400时是湍流.R为雷诺数.淀积速率受所使用的载体种类的影响,用氦气和氩气时生长速率比氢气快.(111)晶面不含台阶称为奇异面,在其上形成平整,光滑的生长很难,这就是奇异面的不稳定性,这就是为什么要偏离3-5°.而(100)和(110)可以生长光华平整的外延层.外延堆垛层错和乳突是由于衬底沾污引起的,乳突没有晶体学结构.沾污来自于内部杂质源和外部杂质源.内部杂质源主要与衬底杂质外扩散有关.外部可能的来源:外延前石墨基座的扰动,反应室线圈电场产生的静电电荷,它可以增强粒子趋向于衬底表面的吸引力.表面小丘的的形成主要受生长参数的影响,其密度随生长速率和温度倒数的增加而呈指数增加,从而造成橘皮,雾,最终变为多晶硅膜.也有人认为小丘或棱锥体是由于二维核的生长引起的,SI/CL的比值越大越易形成.热应力是位错最普遍的来源.图形漂移的主要原因是晶体学平面生长速率的各向异性,(111)比(100)重.利用红外技术测厚度必须淀积在相同导电类型的衬底上,衬底的电阻率必须小于0.02Ω•㎝.外延层与衬底的电阻率差别越大则测量越准,因为它的测厚原理利用的是浓度差异从而折射系数不同.如果不是同一种类型,则晶格畸变的方向相反,无法出现反射峰.在纯氢中,并在1150-1200℃之间保持10分钟可去除自然氧化层.HCL气腐量为1-2﹪时,可非择优腐蚀表面0.1-0.5µm.但HCL的原位腐蚀也可能择优去除硅表面的掺杂剂使电阻率降低,它也可能是重金属杂质的携带气体.是否加HCL根据情况而定,如果表面缺陷是主要问题最好用HCL腐蚀,当自掺杂成为主要问题时用高温处理的方法.硅的熔点是1412℃,P,N型的掺杂范围10E4-10E18.就生长速率而言(110)晶向最快,(111)最慢.理想无杂质的本征载流子浓度为1.4E14,本征电阻率3E5Ω•㎝.氧进入硅单晶中处于间隙位置.在450℃下热处理时,SO-O的键合状态发生变化,在此温+施主态,从而束缚一个E+电子,叫做热施主,它的存在使电度下,以极快的速度生成SIO4阻率发生变化甚至转型,重金属杂质易在氧的附近沉淀,降低β.在1000-1200℃还形成沉淀,使V-I变软,漏电流增大.氧还和空位结合(O-V).SIO2多晶硅中B,P杂质的扩散系数是单晶的5-20倍.位错对性能的影响:A)吸收效应:铜,铁,镍,锰.B)在应力的作用下,位错可增强扩散,静止的位错不引起增强扩散.应力→位错运动→产生过量空位.B,P半径比SI小,AL,PT,SB比SI大,AS和Si相近.点阵错配将导致位错.由点阵错配产生的位错网络是平行于扩散表面.氧化层错是在高温(920-1250℃)热氧化后产生的,但是热氧化本身不产生层错,来源有两个:一个是片子表面损伤或杂质沾污,另一个是晶体生长时形成的生长缺陷.分抽出型,插入型,氧化层错是后者.层错都发生在(111)面上.外延层错起源于界面,表面损伤起了重要作用,表面沾污,微氧化斑成核.去除方法气相腐蚀.9 HCL气腐的作用与副作用通HCL的目的是腐蚀衬底表面,使之能达到硅外延的要求.实际上通HCL的目的不是去除表面的自然氧化层,而是去除表面沾污,在这一点上以前我们存在误区.如果表面不存在沾污则完全不必加HCL气腐工艺.至于HCL是否帮助背面吸硅至今没有定论.我们背封片(基座不包硅),不去边,去边1㎜及去边2㎜共三种情况做了一些实验:利用SIO2实验,结果是没有太大的区别.这至少说明了两点:第一,以前认为背面边缘对自掺杂的影响较大是没有根据的,在外延的初期可能影响较大,但后期影响较小.也可能是在生长过程中背面生长的多晶硅本身抑制了自掺杂,这和多晶硅背封是同样的道理.第二,在外延的后期背面自掺杂已不是均匀性的主要因素,气体流速,反应室的结构类型以及正面自掺杂变为主要因素.为了证明HCL对自掺杂及背面吸硅的作用我们做了以下实验:用0.002-0.004Ω㎝的衬底,基座包硅8分钟,一片HCL高温气腐8分钟,一片未气腐只高温保持8分钟,长纯度10µm比较二者的电阻率均匀性,边缘未发现有什么区别,但中间未气腐的反而电阻率高.从实验中发现HCL对自掺杂没有明显贡献.相反在较大的HCL量腐蚀后发现:HCL的过量导致了均匀性的降低,显然属于HCL过量腐蚀硅表面所致.在实际生产中减小气腐量均匀性有了显著的增加,并广泛应用于生产中.生产实践中发现如下规律:背封与多晶硅背封的效果相差不大,前者稍好一些.1.SIO22.去环后对均匀性没有较大的影响,自掺杂应分前期自掺杂和后期自掺杂,前期是全方位的自掺杂,后期是正面自掺杂为主,要防止击穿电压带环的问题必须从生长初期控制自掺杂,采用的方式根据具体情况定.实际上边缘去环后背封的意义大打折扣.3.衬底类型,外延厚度和浓度直接关系到采用什么样的方法控制自掺杂.4.去环的目的连长时改善背面边缘处的硅渣,为达到同样的目的可以做以下实验:衬底用0.007-0.009Ω㎝,(111)晶向.掺AS.①全背封,1180℃HCL1升气腐4分钟,然后保持6分钟,降温至1130℃生长.②不背封,1200℃保持8分钟,不气腐降至1130℃生长而且连长测均匀性有什么区别.5建议合理的工艺是:①外延浓度5E15以上的薄外延可以采用高温处理的连长工艺.②(100)晶向由于气腐速度快可更加缩短气腐时间.③考虑采用低温气腐高温处理的方法,低温下多晶硅腐蚀速度远大于单晶,目的是改善背面有硅渣的问题同时减小自掺杂.如果硅表面出现择优腐蚀则此方发法不可用.10 (111)与(100)的区别:①生长速率不同,(100)生长速率大,(111)面属于奇异面难以同质形核,只能靠台阶生长.正因为如此(111)面难以形成光滑的表面而易形成角锥等缺陷,所以(111)的衬底要向(110)方向偏2-5°.②对HCL的反应不同.对(111)而言HCL的择优腐蚀强烈,过量腐蚀易形成麻点.(100)对择优腐蚀不敏感可以气腐时间长一些.但由于(100)的不稳定性HCL对它的腐蚀速率更快,因而自掺杂更严重.③(100)晶向可采取更低的生长温度.④腐蚀缺陷采用的腐蚀液不同.严格地说,STRIL腐蚀液仅适合(1110面的缺陷检查.。