中国古代行政监督制度

- 格式:doc

- 大小:68.50 KB

- 文档页数:8

社会学文章中国古代监察制度中国古代监察制度起源甚早,中国古代的封建国家为监督政府官员,为国家利益和皇帝利益而服务,维护既有的统治秩序,保证国家机器正常运转而设立的一项专门的“准司法”性质的国家监督制度。

本文就针对中国古代监察制度进行了一些研究分析,文章是一篇社会学文章范文。

摘要监察制度是我国古代官制法律文化中独具特色的部分。

本文以中国古代的监察制度为考察对象,力图通过对中国古代监察制度的起源、形成、发展、成熟完备等时期的分析,尤其是对各朝谏官制度的研究,来比较各个历史阶段监察制度的特点,以便从中得到某些有益的启示,完善我国现行监察制度。

关键词监察,制度,谏官,演变1中国古代监察制度的起源原始社会时期就存在着监督:氏族全体对部落首领的监督。

这种监督制度的最大特点是监督者与被监督者地位平等,没有凌驾于氏族社会之上的强制力,完全靠对首领的崇拜力量和共同形成的习惯力量以及道德的力量来实现。

相传于舜帝时,已有“纳言”一职。

《尚书・孔氏传》说:“纳言,喉舌之官,听下言纳于上,受上言宣于下。

”这种纳言之官,是谏官的初始。

纳言可直接向皇帝反映下情。

自夏商周始进入奴隶社会,君王根据亲疏、贵贱、尊卑等等级观念分封诸侯,管理国家,因此国家利益与官吏个别利益、君王和群臣、中央和地方等方面必然存在着矛盾。

于是,监察制度作为维护奴隶制君主统治的工具和调节上述各种关系的平衡器就必然产生。

其主要特点是:以舆论监督为辅、设置监察官吏和实施地方监察制度。

但是,没有独立的机构和体系,某些具有监察职能的官职均由行政官员兼任,不设专职监察官员。

西周时期出现的“纠察令”,就规定了对官吏进行监察的具体内容和方式。

而且当时的小宰之职,即相当于风宪之官( 即后来的检察官员) 。

到了春秋战国时期,各诸侯国相继制定了详细而严厉的惩官条文,监察代表国家和法制威严的特性更加鲜明。

周文王时,周王室内设有“保氏”一职。

“保氏”,可算是中国历史上最早的谏官。

中国古代地方行政制度中国古代地方行政制度,是指在中国古代的行政体制中,地方政府的组织结构和职能划分。

古代中国的地方行政制度主要分为郡县制和州县制两种。

郡县制是中国古代最早的地方行政制度,最早出现在春秋战国时期。

郡县制的主要特点是将一个地域划分为不同的郡县,郡作为地方行政的最高单位,县作为地方行政的次高单位。

郡官由地方统治者担任,负责管理本郡的政务。

县官由中央政府任命,辅助郡官进行地方行政管理。

郡县制在中国古代的政治历史上占据了很长的时间,具有较为稳定和完善的体系。

郡县制在实施的过程中,政府机构主要包括郡,县,乡和村四级。

郡是郡官的办公地,具有最高行政权力。

郡政府下设多个县,负责管理和监督所辖区域的各项行政事务。

县政府下设乡、村,乡负责管理乡级的行政事务,村负责管理村级的行政事务。

在地方居民中,村级单位被视为最基层的行政机构,居民生活和社会管理的主要依据。

州县制是隋唐代以后由郡县制演变而来的一种地方行政制度。

隋唐之后,中国的州县制度逐渐完善,并且接近现代的地方行政制度。

州县制的主要特点是将地方行政管理权力下放到县一级。

州作为地方行政的最高单位,负责对所辖的县进行监督和指导。

县作为地方行政的基层单位,负责实施具体的行政事务。

州、县设立官员,由中央政府任命,管理地方行政事务。

州县制在中国古代的地方行政制度发展中起到了重要作用,并且为后来的地方行政制度奠定了基础。

中国古代地方行政制度的特点是封建专制和官僚体制。

地方政府的官员由中央政府任命,经过层层考核和选拔。

地方官员拥有较高的行政权力,同时也有较大的财政支配权。

他们负责管理地方的经济、军事和民政事务,以维护地方的稳定和发展。

总的来说,中国古代地方行政制度在政治、经济、军事和文化等方面都起到了重要作用。

这些地方行政制度的演变和发展,为中国古代社会的进步和繁荣做出了贡献。

随着中国古代社会的变革,地方行政制度也不断调整和完善。

但其中的基本原则和机构依然对后来的地方行政制度有着重要的影响和参考价值。

中国古代巡视制度中国古代巡视制度可以追溯到战国时期的齐国,但真正得到制度化和广泛应用是在汉朝。

巡视制度是古代政府为了管理和监督地方行政工作而设立的一种制度。

下面我们就来详细了解一下中国古代巡视制度。

在中国古代,地方行政的实际管理者是州、郡、县等各级官员,但由于交通不便、信息闭塞等原因,地方官员的腐败问题经常发生。

为了解决这个问题,汉朝开创了巡视制度,以提高地方行政的廉洁性和效率。

巡视制度的主要内容是派遣特派员对地方的行政机构进行事实考察,了解地方官员的工作情况以及他们是否有廉洁行政的表现。

特派员一般由朝廷派遣,他们负责旅行到各地,随机检查官员的工作情况,对照朝廷的法令和政策,了解地方民众的实际状况,并将考察结果上报朝廷。

巡视制度的实施也需要一些具体的程序。

首先,朝廷需要确定巡视的地点和时间。

其次,朝廷会选派经验丰富、廉洁正直的官员担任特派员,他们必须熟悉法律法规,具备较强的执政能力。

然后,特派员要到达指定地方后,会组织一次统一的考察,主要包括官员的廉洁性、工作效率以及对民众的关怀等内容。

最后,特派员要将考察结果写成报告,详细汇报给朝廷。

巡视制度的实行使地方官员倍感压力,因为他们知道自己的工作会被特派员仔细考察,一旦出现违法行为或失职现象,将面临严厉的处罚。

另一方面,巡视制度也给地方官员留出了一定的自由裁量空间,特派员不会对一切小节苛求,主要关注违法行为和廉洁问题。

巡视制度的实施对于古代中国政府的管理具有重要意义。

首先,它提高了地方行政的廉洁性和效率,遏制了官员的贪污腐败。

其次,巡视制度加强了中央政府对地方的监督和控制力度,保持了政府的稳定和统一。

再次,巡视制度为民众提供了一个向政府反映问题的途径,使政府能够及时了解民生状况,做出相应的调整。

综上所述,中国古代巡视制度是一种有效的地方行政管理制度,它在一定程度上提高了地方行政的廉洁性和效率,保持了政府的稳定和统一,同时为民众提供了一个向政府反映问题的渠道。

中国古代地⽅监察机构⾏政化的演变及启⽰2019-09-16摘要:地⽅监察制度成形于秦汉,成熟于盛唐,完备于明清,期间多次出现中央派出的地⽅监察官逐渐⾏政化为地⽅⾏政长官的现象。

其中以汉王朝最为典型。

武帝时确⽴刺史制度,成为强化中央集权和监督地⽅官吏及豪强的⾏之有效的措施。

东汉后期刺史却逐渐演变为地⽅最⾼⾏政长官,拥有割据⼀⽅的军政实⼒。

汉代地⽅监察机构的产⽣与演变,可为我国当代政治制度建设提供借鉴。

关键词:监察制度;⾏政化;汉王朝⼀、地⽅监察制度的出现秦始皇统⼀中国后,“分天下以为三⼗六郡,郡置守、尉、监。

”[1]为加强对地⽅的控制,每郡置⼀监御史,负责监察地⽅官吏,但其监察职能并没有固定,监察制度尚不成熟。

西汉初年,汉承秦制设御史⼤夫,废除了负责监察地⽅的监御史,⽽后惠帝⼀度在部分地区恢复了监郡御史制度。

武帝时,因对外开疆拓⼟,对内实施推恩令⼤幅削藩,中央政府直接管理幅度达到了110个郡国,已不能有效控制地⽅。

元⿍四年(公元前113年),武帝“始巡郡国”,发现许多郡守失职现象严重,⽽监御史竟未举奏,怒⽽处决了⼀⼤批地⽅官吏,这成为武帝下决⼼对监郡御史制度进⾏改⾰的导⽕索。

武帝元封五年(公元前106年),“武帝攘却胡越,开地斥境,南置交趾,北置朔⽅之州,兼徐、梁、幽,并夏周之制,改雍⽈凉,改梁⽈益,凡⼗三州,置刺史”[2],即分全国为⼗三个州,州设监察官刺史,并对刺史的监察对象和范围作了明确的规定,即“六条问事”:“⼀条,强宗豪右,⽥宅逾制,以强凌弱,以众暴寡;⼆条,⼆千⽯不奉诏书,遵承典制,倍公向私,旁诏守利,侵渔百姓,聚敛为奸;三条,⼆千⽯不恤疑案,风厉杀⼈,怒则任刑,喜则淫赏,烦忧刻暴,剥截黎元,为百姓所疾,⼭崩⽯裂,n祥讹⾔;四条,⼆千⽯选署不平,苟阿所爱,蔽贤宠顽;五条,⼆千⽯⼦弟悖怙荣势,请托所监;六条,⼆千⽯违公下⽐,阿附豪强,通⾏货赂,割损正令。

”[3]五条都是针对郡守国相,可见其实质在于防范地⽅⾏政官员,尤其是防范⼆千⽯的郡守国相和地⽅强宗豪右相勾结,抑制地⽅势⼒的威胁。

古今中国监察制度的对比研究[摘要]监察制度是国家政治制度的一个重要方面,它是对国家机关工作人员进行监督、检查和处理违法违纪、失职行为的一种制度。

中国监察制度有着悠久的历史,它萌芽于先秦时期,形成于秦汉,成熟于隋唐,在宋元时期得到强化,明清时期充分发展,这一制度在监督官员、维护国家利益和皇帝利益、保证国家机器正常运转起到了至关重要的作用。

中国人民共和国成立后,中国监察制度发生了翻天覆地的变化,国家十分重视监察工作,在政府中设立了人民监察委员会,履行对各级国家机关及其工作人员的监察。

本文主要探究古今中国监督制度的历史沿革,从监察制度的特点等方面,对比研究古今中国的行政监察制度。

[关键词] 监察制度[正文](一)中国古代监察制度历史沿革中国的监察制度自秦汉建始后,经历了两千多年的发展和演变,并对如何监察官员以防止并惩治腐败已经有一套相对完整的制度,并在不断地完善。

中国的监察制度是萌芽于先秦时期,总地来说,先秦时期出现的监察活动是十分简单的,其表现形式也是很原始的。

在这个时期,既没有制定专门的监察法规,也没有设置专门的监察机构和监察官员,监察职能主要是由天子或诸侯亲自行使,这一时期只能是中国监察制度形成的准备时期,在这一时期对官吏的监督,只能称为监察活动或监察行为,而并没有正式的行政监察制度。

但是它对后来建立起来的中国封建监察制度产生了重大的影响。

秦汉时期的监察制度属于封建监察制度的开创时期,这个时期开创了监察官员“以卑临尊”的制度,制定了监察法规,加强了监察的中央集权。

但是也产生了一些弊端:比如刺史制度使得刺史与郡太守相互牵制,形成“内耗”,一定程度上使郡级机构行政效率降低。

综观这个时期的监察制度,还是“得”多于“失”。

其弊端后来多被纠正,有的却被后代封建政权所继承,成为封建检查制度的痼疾。

魏晋南北朝是一个战乱不断的时期,从封建监察制度的发展全过程来看,魏晋南北朝行政监察制度的发展是曲折的,在社会中所起的作用也是有限的,无论中央还是地方的监察机构,监察官员的设置都不完备,总地来说,这个时期是中国监察制度的一个衰微时期。

浅谈中国古代监察制度的特点和启示摘要:政治制度是人类社会发展到一定历史阶段的产物,寓国家本质与形式于一体,是国体与政体的总和。

中国古代政治制度内容之丰富,体系之严密,影响之深远,可谓世所罕见!作为其重要组成部分的中国古代监察制度,尽管因时代条件影响而不可避免地存在诸多局限,但它仍不愧为中国古代制度文明中的一块瑰宝!梳理中国古代监察制度的发展线索,总结其演变趋势和特点,探究其发展规律并从中获取有益之启示以为现实借鉴、服务,正是本人探究其之初衷,也是其自身历史价值的魅力所在!本人就此浅谈,以就教于读者和同仁。

关键词:监察制度特点启示监察制度是统治集团为维护统治而构建的对国家公职人员履职进行监督、纠察、奖惩的制度。

中国古代监察制度源远流长,体系严密,不仅在监督国家政令实施,保持官员廉洁、保证国家机器正常运转、维护社会秩序稳定等方面发挥过积极作用,而且为后世积累了丰富的制度文明遗产和可资借鉴的宝贵经验教训。

孙中山先生曾高度评价过此制度,认为它“不独行之官吏,即君上有过,犯颜谏诤,亦不容丝毫假借”,是“自由与政府中间一种最良善的调和方法。

”〔1〕因此,考察中国古代监察制度之嬗变,总结其发展趋势和特点,思考其借鉴价值,获取有益之启示并运用于现实,无疑具有重大的探究价值和意义!下面,本人就试着从中国古代监察制度之嬗变、发展趋势、特点、启示四个方面进行浅谈,以供读者和同仁参考并欢迎批评指正。

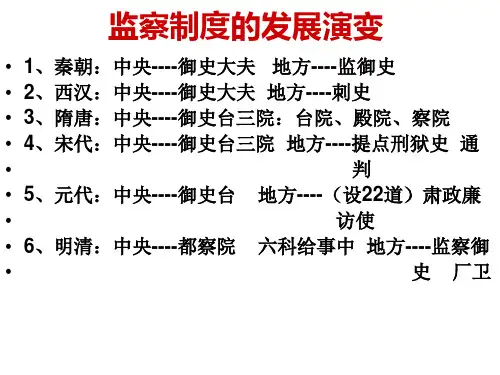

一、中国古代监察制度之嬗变:考察中国古代监察制度之发展历程,大致经历了六个阶段,即萌芽于先秦,形成于秦汉,发展于魏晋南北朝,成熟于隋唐,强化于宋元,严密于明清。

(一)先秦时期萌芽:夏商西周时,国家事务中已有监察活动出现;春秋战国时期,部分执掌文献史籍的御史又兼有监察职责。

但此时期国家尚未设置专职监察机构及官员,因而严格意义上的监察制度尚未建立。

(二)秦汉时期形成:公元前221年,秦建立了中国历史上第一个统一的专制主义中央集权封建国家,中央设三公九卿、地方推行郡县制。

中国古代监察制度发展与启示彭飞【摘要】中国古代监察制度历史悠久,始于夏商周,从秦汉到明清逐步创立、发展和完善。

中国古代监察的主要任务是“典正法度”,即监察百官和向皇帝进谏,在国家的政治、经济、官员的课考和军事等方面都有监察机构,这在一定程度上稳定了封建统治的秩序。

在中国监察历史发展中,中国古代监察制度在监察立法,机构的设置、职权范围的规定和人员选拔等方面都有自己的特点。

这些都为今天的监察制度的建立提供了宝贵的经验。

%Chinese ancient supervision system has a long history, which began in Xia-Shang-Zhou dynasties, and gradually established, developed and improved from Qin and Han Dynasties to Ming and Qing Dynasties. The main task of the Chinese ancient supervisionis“code is testimonies”, supervising all the of ficials and to give advice to the emperor. The supervision system is also in the course of national politics, economy, officials and military. It ensures the feudal ruling order. In the development of history, the supervision of the legislation, establishment of the organization and personnel selection have their own characteristics. These have provided valuable experience for the establishment of today's supervision system.【期刊名称】《铜陵学院学报》【年(卷),期】2015(000)006【总页数】3页(P73-75)【关键词】中国监察制度;发展;评析【作者】彭飞【作者单位】常州信息职业技术学院,江苏常州 213164【正文语种】中文【中图分类】D929一、中国古代监察机构发展概要我国最早的具有国家监察职能的机构是在夏商奴隶国家中出现的,有了国家必然产生体现统治阶级意志的监察,因为国家的统治和个人的私利之间总是存在着矛盾。

巡视制度:历代相沿的监察制度巡视制度是中国每个朝代的君主都采用的一种监督行政官员的监察形式,目的是震慑百官,巩固和强化其统治地位,因此在国家监督体制中具有举足轻重的地位和作用。

古代巡视制度的几个特点从监察对象看,古代巡视制度主要是针对各级官员,防止其对君主不忠、谋反或违法乱纪,为巩固和强化君权服务。

从职能上看,巡察官员主要有五项职责:一是监督朝政,驳正违失;二是纠弹百官,察举非法;三是检查政务,考察民情;四是推鞫狱讼,审录冤枉;五是广施恩惠,举荐人才。

如果要总结一下,中国古代巡视制度具有如下特点:(1)官员职责明确,有完备的法规依据和法规保障。

如汉代的《刺史六条问事》、隋代的《刺史巡察六条》、唐代《巡察六条》以及明代的《出巡相见礼仪》、《奏请差点》、《巡历事例》等,都是专门的巡察法规。

此外,中央巡察官员的权力直接来源于君主,只对君主负责,不受其他部门干扰,便于独立行使职权。

(2)官员出巡具有很大的权威性。

由于代表君主行使监察权,巡察官员能够“以小监大”、“以卑督尊”,如汉代刺史的秩位只有六百石,却能监察二千石的地方长官。

而且巡察官威势极大。

在唐代,有“御史出巡,地动山摇”的说法。

在明代,巡按御史虽然只有七品,但即便是三品以上的布政使、按察使等地方大员也“唯唯承命”,州县的一般官员更是“迎跪道旁,倘遇风雨,即知府亦陷膝泥中”。

(3)出巡时间有充分保证。

汉武帝时的刺史,每年8月下去巡察,年底结束,有4个月的工作时间。

唐代监察御史出巡可达半年之久。

明代巡按御史有大半年的时间在各自的巡视区视察。

这些官员长期流动,一般不长驻一地,没有固定的办公场所,不是地方一级行政机构。

而且愈到后来,出巡时间愈长,明清时的“巡抚”甚至成了地方一级行政长官。

(4)注重对巡察官权限的设置。

按照顾炎武的说法,中国古代监察官的特点是“人众、秩卑、权重、职广、位显”。

“人众”是指其在政府机构系列中占有一定的比例,而且兼负监察职责的官员往往更多;“秩卑”是指其品级较低。

浅谈我国古代监察制度及其启示提要:我国古代监察制度在其漫长的发展过程中不断充实、逐步完备。

研究分析古代监察制度,对我国现代监察体系的完善,具有重要的启示和借鉴意义。

本文从总结古代监察制度的发展历史出发,通过对古代监察制度特点的分析,提出了一些对现代监察制度建设有益的启示和借鉴。

关键词:监察制度演变特点启示我国作为拥有五千年悠久历史的文明古国,文化源远流长。

封建统治阶级在长期的统治过程中,形成了较为完善的政治制度,其中的行政管理体制也日趋完善。

而作为其重要组成部分的行政监察制度在几千年的历史长河中也得到了不断的发展与完善,形成了一套较为完备的官吏监察体系,职能齐全、机构独立,体制完善,对社会的稳定、国家的统一和经济文化的发展起了积极的促进作用。

但监察制度在不同朝代由于受到各种因素的影响和制约,其发展、演变过程呈现出明显的阶段性特征。

1.我国古代行政监察制度的历史发展阶段中国古代监察制度随同封建制度的产生而萌芽,伴随封建专制主义集权的建立而诞生,随着封建君主专制的强化而发展完备。

按照其产生、发展和演变的基本脉络,大致可分为以下几个阶段:1.1先秦时期的萌芽阶段1.2秦汉时期的形成阶段1.3魏晋南北朝至隋唐时期的完善阶段1.4宋辽金元至明清时期的成熟阶段2.我国古代监察制度的特点我国古代的行政监察制度是历代封建统治阶级维护其统治秩序、保障国家机器正常运转的一种工具,是巩固封建专制主义中央集权的手段。

在其发展和演进的过程中,深深烙上了中国特色的印记。

概括地说,我国古代监察制度的特点大致有以下几个方面:2.1监察权力与封建皇权紧密相连。

在我国古代封建社会里,一切权力皆来源于皇权,从属于皇权。

封建监察制度是一种自上而下的单向性监察,设立的目的是维护和巩固封建皇权专制,是维护封建统治阶级的统治工具。

监察机构作为皇帝监控中央和地方官员、抑制相权等官僚权力的工具,只对皇帝负责。

监察权是依附于皇权的,只不过是皇权的延伸。

矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲

矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述

㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。

如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、

特点及存在的主要问题。

㈡编制依据

(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。

(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。

如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。

对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。

二、矿产品需求现状和预测

㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况

1、矿产品现状及加工利用趋向。

2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。

㈡产品价格分析

1、国内矿产品价格现状。

2、矿产品价格稳定性及变化趋势。

三、矿产资源概况

㈠矿区总体概况

1、矿区总体规划情况。

2、矿区矿产资源概况。

3、该设计与矿区总体开发的关系。

㈡该设计项目的资源概况

1、矿床地质及构造特征。

2、矿床开采技术条件及水文地质条件。

中国古代监察制度历史沿革、特征及借鉴意义摘要:我国古代的监察制度,大致经历了先秦萌芽期、秦汉形成期、魏晋至隋唐发展期及宋元明清完备期四个阶段。

通过总结古代监察制度的历史沿革以及基本特征,在反思、评价古代行政监察制度的基础上,借鉴其经验,对于完善和发展我国当代行政监察制度具有重要的意义。

关键词:监察制度谏官制度行政监察制度建设治国先治史,治史先治官。

我国古代的权力结构是沿着集权于中央,集权于皇帝的轨道发展的,并且不断强化。

以皇权为核心的封建专制主义的中央集权制度之所以建立并不断强化,这有赖于统一的官僚机构的支持,官僚机构是推动国家机器运转,实施治国理政驭民的物质力量,因此治官,具有同等重要的意义。

要治官就必须监督官员,要监督官员就需要法律,行政监察制度随之产生和发展①。

一、我国古代监察制度的发展一般而言,中国古代以与时纠弹和言官谏诤为主要形式的行政监察制度经历了萌芽、创立、发展、完善四个阶段。

(一)萌芽阶段-先秦时期一般认为,先秦时期即我国古代监察制度的萌芽期。

到殷商之时,已经出现了专门治官的”官刑”。

早在夏、商、周时期,统治者已经认识到了对国家各级官吏进行监察的必要性,并且有了监察的活动。

春秋战国时期统治者进一步加强监察职能,其重要表现就是记事与纠察的职能同时集中于御史一职。

上述这些都为后世监察制度的形成奠定了坚实的基础。

(二)创立阶段-秦汉时期秦汉是中国古代行政监察制度确立及行程时期。

秦始皇灭六国一统天下后,在中央设监察长官为御史大夫。

”御史大夫,位上卿,掌副丞相”,也就是说是御史大夫首要职责是监督和牵制丞相,辅佐丞相治理天下和监督各级官员。

丞相司直可以监察御史大夫,是平行于御史府的另一监察系统。

御史大夫下有御史中丞,专掌纠劾。

汉成帝时期监察一职由御史中丞职掌。

汉光武帝改御史府为御史台。

汉武帝置丞相司直接兼理监察。

秦首创御史监郡制度,加强中央对地方郡县机构的监察。

地方监察相对于中央亦出现两个系统:监察御史和丞相史。

中国古代地方行政制度的演变趋势

中国古代地方行政制度的演变趋势可以分为以下几个阶段:

1. 封建时期:在封建时期,地方行政制度主要是以封建地主为核心的世袭制。

封建时期的地方行政单位以县为基本单位,由县令或县官负责管理,地方行政权力高度集中,地方官员以封建地主的家族成员为主。

2. 中央集权时期:随着中央集权的逐渐加强,地方行政制度逐渐趋于一元化。

唐代开始实行县、州、府等多级行政区划制度,地方行政单位逐渐增多,同时中央政府对地方行政机构的任命与监督也更加严格。

3. 宋明时期:宋明时期,地方行政制度开始尝试一些新的改革。

例如宋代开始试行州县制,对行政区域进行重新划分,明代进一步强化了州县制,并设立巡抚、提督等地方行政官员,提高了地方行政机构的效率和管理水平。

4. 清朝时期:清朝时期,在传统封建制度的基础上,引入了一些西方行政制度的元素。

清朝实行省、府、州、县等多级行政区划制度,设立巡抚、总督等地方行政官员,但地方行政权力依然受到中央政府严格的限制和监督。

总体来说,中国古代地方行政制度的演变趋势是由封建制向中央集权制发展,再到一定程度上引入了一些西方行政制度的元素。

随着社会变革和政治制度的变迁,

地方行政制度逐渐走向规范化、专业化、科学化的方向。

汉代监察制度汉朝时期是中国历史上非常重要的一个朝代,这个时期有很多特有的政治体制和制度。

其中监察制度就是一个很重要的制度,它对于汉朝的政治稳定和发展起到了重要的作用。

那么下面我们来详细了解一下汉代监察制度。

汉代监察制度可以说是我国古代监察制度的开端,它是在秦朝的基础上发展而来的。

在汉朝时期,监察制度主要有两个部分,一个是官员自我监察制度,另一个是公府监察制度。

官员自我监察制度是指汉朝时期官员中设立的自我监督机制。

其中最重要的就是官吏的税赋自供制度。

在此制度下,高级官员(如尚书、御史等)每年都要自我申报自己的财产状况和收入情况,并要向皇帝汇报情况,以显示他们并没有受受贿行为的影响。

实行这个自我监察制度是为了保证官员不会滥用职权,也是为了让百姓相信汉朝官员是公正的。

公府监察制度是指汉代设立的专门监察官员的公府机构。

这个机构主要是由京城和地方的监察机构组成的。

监察官由皇帝任命,主要职责是监督官员的行政活动,查处污吏。

公府监察制度的设立是为了提高官员的廉洁度,加强对官员的监督,从而保证朝廷政治的稳定。

总的来说,汉代监察制度是一个非常有用的制度,它有利于维护政治的稳定和社会的和谐。

然而,这个制度也有不足之处。

首先,它的监督范围比较局限,主要是针对官员。

其次,它的机制存在一定的局限性,监察官员的权力比较有限,不足以完全保证官员的行为的规范。

此外,由于汉代社会处于初期,官员的贪污和腐败现象仍然比较严重,因此监察制度还需要更加完善。

总之,监察制度的建立是为了维护国家的稳定和社会的和谐。

此制度的重点在于提高官员的廉洁度,加强对官员的监督,并严惩行贿受贿的行径。

其实施具有一定的意义,但也需要更加完善。

在今天,我们应以汉朝的监察制度为例,不断地改进现有的监察制度,完善现有体制和制度,以建立一个更加公正和廉洁的社会。

中国古代行政监督制度 班级:172081 成员:于立柱、皮兴灿、戚俊华、杨杨 中国行政思想史 中国古代行政监督制度 摘 要:我国古代的行政监督制度,创始于秦汉,发展于唐宋,强化于明清,建制周密,历史悠久。追溯历史长河,通观封建社会两千多年的监察监督历史,历代封建君主皆极其重视监察制度的创建和对官员的监督。 关键词:古代行政监督 行政制度

一、引言 行政监督是指监视、督察,“监者,临下也、领也、察也、视也。督者,检察也。”中国古代行政监督制度包括御史制度和言谏制度,御史制度指历代御史纠弹制度,直接由皇帝节制和指挥,对于行政百官进行纠举弹劾;言谏制度的中心是检察审核谕旨诏令(法律、法规)的违失,其检察对象是族长、君王和最高统治者。古代监督制度不完全等同于现代行政监督制度。

二、行政监督制度的内涵 行政一词原意为“在下面的执行者”、“管辖下的服务”,后与政府管理通用,意指政府机构及其行政决策、行政执法过程中的组织、指挥、沟通、协调、控制和评估等活动。 在我国,“监督”的最早说法是:“古之遣将,上设监督之重,下建副二之任,所以尊严国命,谋而鲜过者也。”(《后汉书·荀彧传》)古代“监督”还作为名词特指官员的职务名称,譬如,清朝设立的十三仓监督,清末的新办学堂里也设有监督一职。所以,从一般意义上讲,监督就是监察和督促。 监督一词,中文里从辞源上讲“监亦有光”,“监者,临下也、领也、察也、视也”;督则指督责,察其罪,责之以刑罚,使被督者的行为符合规范。监督作为社会管理过程中的控制手段和控制职能,起始于生产和分配中的记事和契约活动,后引用于军事、公共治理诸领域,有着四个方面的含义:一是对逐鹿沙场的将士进行督导和压阵;二是白上而下的层级监控和督促;三是管理过程中的控制机制;四是公共事务治理中国家权力的监控和制约。经历了近代和现代社会民主政治和市场经济的洗礼之后,监督已从原来的督军和自上而下的检查督促,更多地转向了社会公共事务治理中的控制和公共权力运作中的多元多级监控,转向了权利的维护,指人们为了达到政治、经济、文化等方面的某种目的或目标,仰仗了解权(知情权)、选择权和督促纠正权等权力或权利,通过对社会公共治理中若干事务的内部分工约束或外部民主性参与控制等途径,针对公共权力的资源、主体权责、运作效能等而相对独立地开展的检查、审核、评议、批评和督促活动。

三、中国古代行政监督制度的发展 我国古代的行政监督制度,创始于秦汉,发展于唐宋,强化于明清。它建制周密,历史悠久,是我国封建政治体制中一种重要的制度,对我国今天的行政监督制度建设亦有借鉴作用。 (一)监督制度的雏形 我国监察制度发端于4OOO多年前的原始社会末期。据传说,在我国远古时代,有三个大中国行政思想史 的氏族部落,即东方的夷人部落和黄帝部落。他们先后进入黄河下游流域,结成了强大的部落联盟,部落联盟设一个联盟议事会管理日常事务,参加联盟的各氏族部落首领均为议事会成员。议事会成员通过民主推选的办法产生部落联盟首领,具体执行议事会做出的各项决议。部落联盟首领通过到各处巡视,处罚有罪的首领,率领部落成员攻击敌对的部落,进行一种自上而下的监督。自夏商周(西周)奴隶制国家出现,产生了监督制度的雏形,但只以御史、小宰、中大夫等官职兼施监督职能,尚未形成独立体系。 西周是奴隶制的全盛时期,它总结了前朝的统治经验,建立了一套分封制和宗法制相结合的系统而完整的奴隶主贵族专政的行政管理制度。周公东征的胜利,使周朝统治地域更为广大,政权也更为稳固。于是,周天子不失时机地采取了“建侯王”的措施,即分封诸侯以稳固周王室的统治基础,按照“大宗”、“小宗”的地位,自上而下地把土地和臣民逐层分封,即所谓的“分邦建国”。西周的监察制度分为两个方面,一个方面对于诸侯王国的监督,一个方面是中央机构的官员本身兼有一定的监察职能。对于诸侯王国的监督首先是对封国官吏的任命,大国的三卿均由周王亲自任命;次国的三卿中二卿由周王任命,一卿由国君任命,其次对各诸侯国的组织规模的大小和地位的高低都有一定的限制。如诸侯王国的上卿,一般不能超过三人,地位只相当于王室的下卿,对天子只能称“陪臣”,各国的军队限制在一军到三军,各国的都城不能超过三百雉(九百丈),大的城邑不能超过一百雉。再次,周王有时还向诸侯国派遣监国的使臣,与诸侯并称为“诸侯”或“诸监”,直接具有监督职能。中央官员如小宰、御史、朝大夫等兼施监察职能,但尚未形成独立的体系。 (二)行政监督制度的初步形成——秦汉时期 秦始皇统一六国后,确立了封建君主专制中央集权的政治体制,明确御史监察。在中央实行“三公九卿”,丞相“掌丞天子,助理万机”;御史大夫“位上卿,银印青绶,掌副丞相”。御史的“察举非法,典正法度”之职,已明确细分为辅佐朝政、督促和纠偏官吏、治理大狱等职能。在地方郡县设置“监御史”,由中央直接派遣官员作为中央在地方上监督百官的官吏。这一时期的御史机构,具备相当的独立性,不隶属任何部门,直接对皇帝负责。至此,秦朝形成了初步完整的行政监督机构体系,它的监察制度实质是专制主义下官僚制度的重要组成部分。汉承秦制,但推进了监察的严密性和规范性;从中央到地方的行政机关均具有行政监督的职权。 两汉的监察制度,与秦朝相比,在机构、人员、职能和监察内容方面都有了调整和加强。此时已经形成了从中央到地方(自上而下)的三级监察:地方对地方的监督——郡督邮;中央对地方官吏的监督——州刺史;中央对中央官员的监督——司隶校尉。 西汉初中央监察机构称御史大夫寺,其长官称御史大夫,职权是全国最高监察官和副丞相。这种最高监察权力在西汉逐渐为御史大夫之下的两丞之一御史中丞专掌。御史中丞职权主要有四项:一是管殿中兰台所藏图书秘籍;二是受理公卿和州郡奏事;三是“内执法殿中”纠察百官;四是对外剌史监督考课,对司隶校尉司直,郡国守相,县令监督。御史中丞供职于内廷可直接通于皇帝。御史大夫之下的两丞之二是御史丞,佐理御史大夫事。御史中丞和御史丞之下共有若干名御史,其中数名在御史中丞领导下,“给事殿中”,称侍御史。侍御史可单独向皇帝劾奏大臣。还有的则与御史中丞同在御史大夫直接领导下,治理事务。这样,御史中丞及其所领导的侍御史,属内朝官吏,掌监察,御史大夫直接领导下的御史丞和其它御史,属外朝,是监察兼行政机构。从西汉中期开始到西汉末期,丞相、太尉、御史大夫分中国行政思想史 别改为大司徒、大司马、大司空,三公并相、三公体制确立。以御史大夫为名的最高监察官不存在了,而御史中丞所在机构成了国家专职监察机构,东汉光武帝刘秀成立了御史台(宪台),代替御史大夫寺成为东汉国家专职监察机构,御史中丞号称台主,为最高监察官。从此中国历代相传,有了监察机构。西汉初,对地方官吏的监察,改由丞相府派丞相史监察地方官吏。汉武帝为加强对地方官吏的监察,将全国除京师以外划分为13个监察区,称为13州部,每州部设一剌史,称为州部剌史,剌史由御史大夫派御史出任。刺史秩级为6OO石,职权是对郡实行监察。郡设督邮,佐太守分部监察所领县内违法之官吏。两汉监察制度就是两汉政府以13州部剌史监督纠察全国各郡主要官吏的制度。汉武帝为使剌史的监察工作和考察监察官的工作有章可依,亲自制定了“六条问事”,其内容是:“一条强宗豪右,田宅逾制,以强凌弱,以众暴富;二条,二千石不奉诏书遵承典制,倍公向私,旁诏守利,侵渔百姓,聚敛为奸;三条,二千石不恤疑狱,风厉杀人,怒则任刑,喜则淫赏、烦优刻暴、剥截黎元,为百姓所疾,山崩石裂,妖祥讹言;四条,二千石选署不平,苛阿所爱,蔽贤宠顽;五条,二千石子弟恃怙荣势,请托所监;六条,二千石违公下比,阿附豪强,通行货赂,割损子令。” 两汉监察制度,从中央到地方有一定系统性,形成了体系,它标志着我国古代官吏的监察制度已初步发展起来。 (三)监察制度的逐渐完善——魏晋南北朝与唐宋时期 魏晋南北朝时期,选官制度是九品中正制,九品中正制到后来成为门阀士族培植私家势力的工具,封建国家的监察制度名存实亡。隋统一中国后,为了加强中央集权,废除九品中正制,把官吏任免权收归中央,在中央重设御史台,置监察御史,在地方设司隶台巡视各郡县,中央集权封建国家的行政监督制度才得以恢复。 唐朝时期,封建国家的监察制度得到进一步的发展。在唐朝,中央一级的监察机构是御史台,长官为御史大夫,其职责是全面掌管中央和地方的监察事务。御史台下设三院,即台院、殿院和察院。台院长官为侍御史,掌纠举百官,审查官员犯罪案;殿院长官为殿中御史,掌管殿廷仪卫及京师的纠察;察院长官为监察御史,职责是“巡按郡县” 。监察御史为正八品,官位不高但权力极大,巡察范围广,各郡县的屯田、铸铁、选补官员、监决囚徒、以至祭祀宴会等无所不察。较之于秦汉,唐代的监察制度有了进一步的发展。第一,对中央官员的监察分工明确。唐朝在台院设六察官,分别监察吏、礼、兵、工、户、刑六部的官员。这样各御史职责分明,遇事不得推诿,有利于监察工作的开展。第二,是监察的范围扩大。汉代主要监察官吏的恶行,抑制豪强、防止割据,而唐代的监察除了上述内容外,还增加了户口流散,赋役不均,农桑不勤等,以维护国家的财政收入稳定。第三,把监察工作与官吏考核、人事任免工作结合起来。监察官必须在农历每年九月三十日前将监察对象的情况具状报吏部考功司,作为官吏升擢的依据之一。第四,建立了对监察官的管理制度。一是规定监察的任职资格:必须具有地方行政长官的经历。二是规定了任职期限: “十道按察史二周年一轮替” ,防止他们交结权势,形成关系网。三是有激励措施。监察官易于迁升,这就激励他们勇于纠察,严整吏治。 宋代的监察制度在沿袭唐代的基础上又有发展。首先,监察大权集中于皇帝之手。监察机构更加独立。各级监察官吏的任免权均由皇帝亲自掌握,宰相不得推荐御史,凡是与宰相沾亲带故之人均没有资格担任御史。宋代对地方实行州、县二级管理,同时又将全国分为十