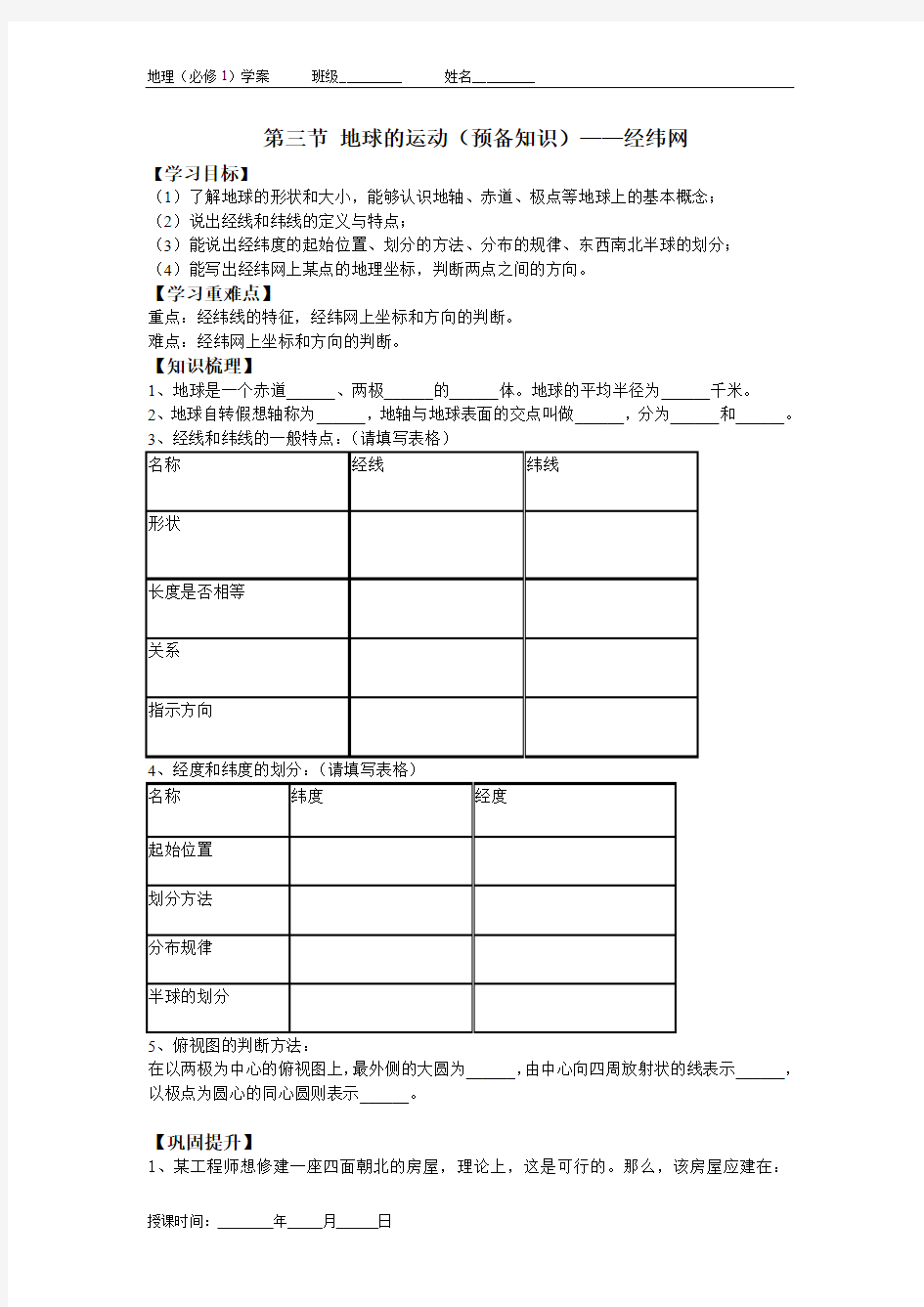

第三节地球的运动(预备知识)——经纬网

【学习目标】

(1)了解地球的形状和大小,能够认识地轴、赤道、极点等地球上的基本概念;

(2)说出经线和纬线的定义与特点;

(3)能说出经纬度的起始位置、划分的方法、分布的规律、东西南北半球的划分;

(4)能写出经纬网上某点的地理坐标,判断两点之间的方向。

【学习重难点】

重点:经纬线的特征,经纬网上坐标和方向的判断。

难点:经纬网上坐标和方向的判断。

【知识梳理】

1、地球是一个赤道______、两极______的______体。地球的平均半径为______千米。

2、地球自转假想轴称为______,地轴与地球表面的交点叫做______,分为______和______。

3、经线和纬线的一般特点:(请填写表格)

名称经线纬线

形状

长度是否相等

关系

指示方向

4、经度和纬度的划分:(请填写表格)

名称纬度经度

起始位置

划分方法

分布规律

半球的划分

5、俯视图的判断方法:

在以两极为中心的俯视图上,最外侧的大圆为______,由中心向四周放射状的线表示______,以极点为圆心的同心圆则表示______。

【巩固提升】

1、某工程师想修建一座四面朝北的房屋,理论上,这是可行的。那么,该房屋应建在:

_____________

2、关于经纬线的叙述正确的是( ) (不定项选择)

A、本初子午线是指0度经线,赤道是指0度纬线,它们的交点位于西半球。

B、全球可划分360条经线,所有经线相互平行,永不相交。

C、两条相对的经线可组成一个经线圈,经线连接南北两极。

D、纬线的形状是圆,最长的纬线是赤道。

3、某同学把某地点的地理位置记作:纬度40°,经度116°,让人感到茫然,这是因为,按这种记法在地球表面有:()。另一位同学记录一个地点为纬度50°,经度180°,则这样的地点又有()。

A.1处 B.2处 C.3处 D.4处

4、判断左图中的方向,A在B的_______方,B在C的_______

方,A在C的_______方,A在D的_______方。

5、有关下图中甲乙两地的叙述,正确的是:()

A.甲乙两地在同一条纬线上 B.乙在甲的正东方向

C. 甲在乙的西南方

D.甲、乙两地在同一经线上

6、阅读上方的图一和图二,回答问题:

(1)读出两图中A、B两地的经纬度位置:

A.(___________,___________);B.(___________,___________)。

(2)判读方位:A地在B地的____________方向。

7、下图是以北极为中心的俯视图,在图上任意标出一条经线和纬线,并说明B在A的_______方向,C在A的______方向。(小提示:从北极上空看,地球的自转方向是逆时针)

2017年上海市普通高中学业水平等级性考试 地理试卷 考生注意: 1.试卷满分100分,考试时间60分钟。 2.本考试分设试卷和答题纸。试卷包括两部分,第一部分为选择题,第二部分为综合分析题,所有试题均为简答题。 3.答题前,务必在答题纸上填写姓名、报名号、考场号和座位号,并将核对后的条形码贴在指定位置上。作答必须涂或写在答题纸上,在试卷上作答一律不得分。第一部分的作答必须涂在答题纸上相应的区域,第二部分的作答必须写在答题纸上与试卷题号对应的位置。 一、选择题(共40分,每小题2分。每小题只有一个正确答案。) 1.“椰林婆娑送天舟”。选择海南文昌作为我国又一个卫星发射基地的重要影响因素是A.纬度B.地貌C.水文D.气候 2.当地时间某日14时,一架飞机从东京国际机场(东9区)起飞,大约3小时后抵达上海浦东国际机场,到达时的北京时间约为 A.14时B.15时C.16时D.17时 3.2017年3月智利比亚里卡火山再次爆发。火山喷出的岩浆物质冷凝形成的岩石是A.玄武岩B.花岗岩C.石灰岩D.大理岩 4.我国新一代静止气象卫星“风云四号”能对云、雾、雨、雪等天气现象进行精密观测。这些天气现象主要出现在 A.对流层B.平流层C.中间层D.散逸层 5.在亚欧大陆某些沿海地区,常会出现“东风送雨”现象。在下列气候类型中,最可能出现这一现象的是 A.热带沙漠气候B.温带海洋性气候 C.地中海气候D.亚热带季风气候 6.2016年我国沿海海平面上升近38毫米,上升幅度为30多年来最大。如果这一现象持续下去,沿海城市可采取的应对措施是 ①提升防潮排涝能力②控制城市地面沉降 ③加速城市化进程④植树造林修复生态 A.①②B.①③C.②④D.③④

高中地理必修二知识点 第一章人口与环境 第一节人口增长模式 1、人口增长模式:出生率-死亡率=自然增长率 2、某个地区人口自然增长速度的数量受生物学规律的制约和经济发达程度,文化教育水平,医疗卫生条件,妇女就业状况,婚姻生育观,宗教信仰,风俗习惯,战争,自然灾害,人口政策等。 根本原因:生产力发展水平。人口增长的快慢取决于生产力的发展水平 (1)老龄化问题:劳动力短缺,社会负担加重。措施:鼓励生育,吸引移民,健全社保 (2)人口增长过快问题:给资源环境带来巨大压力,医疗卫生、教育就业、住房交通困难 措施:计划生育,发展生产力,转变生育观念 第二节人口合理容量 1、自然资源是人类生产生活资料的主要来源。自然资源是有限的:土地、矿产资源、森林、淡水。 2、环境人口容量的制约因素:自然资源(首要因素、成正比)、科技发展水平(成正比)、受教育水平(成正比)、生活和文化消费水平(成反比)。 3、人口容量三个特点:临界性。相对性。警戒性。 4、人口环境承载力:一定时期,某一地域能够维持抚养的最大人口数量。 人口合理容量:所能持续供养的人口数量。人口合理容量要小于人口承载力。 第三节人口迁移(人口机械增长影响特定地区人口数量,对全球总人口无影响) 1、人口迁移的判断(三要素):空间位移;变更居住地;永久性。 2、人口迁移的类型 按迁移的空间范围:国际迁移、国内迁移 按迁移方向:从农村→农村;从农村→城市(城市化、主要类型);从城市→城市; 从城市→农村(逆城市化) 3、人口迁移对迁入地和迁出地的影响 对人口迁出地:利,加强与外界社会经济、科技文化联系,缓解人地矛盾 弊,人才、劳动力的流失 对人口迁入地:利,劳动力增加,人才的流入,促进商品流通和经济发展,促进第三产业发展 弊,增加生态环境的压力、公共设施负担和城市管理难度 4、影响人口迁移的因素 自然:气候,土壤,水源,地形,资源,自然灾害 经济(越来越重要):社会经济发展水平,交通通讯发展

湘教版地理必修二知识点总结 导语:期中考试将至,给大家汇总了必修二的知识点,请大家抽空读读背背,再配合作业本上的两套综合练习做做! 1.1 人口增长模式 人口自然增长率==出生率—死亡率 ●影响人口自然增长率的因素:生物学规律、社会因素(经济发达程度、文化教育水平、医疗卫生条件、妇女就业状况、婚姻生育观、宗教信仰、风俗习惯、战争、人口政策)、自然灾害等。 ●人口增长的快慢,归根结底取决于生产力的发展水平。 ●人口增长模式: ①“高-高-低”模式(原始型和传统型):为工业革命前的人口增长模式,奴隶社会、封建社会和资本主义社会初期的人口增长模式。它可分为(1)原始人口增长模式:基本特点是高出生率、高死亡率、极低的自然增长率,它与原始社会时期,以采集、狩猎经济为主的极为低下的生产力水平相适应;(2)传统人口增长模式:基本特点是高出生率、高死亡率、较低的自然增长率,它与手工劳动为基础的自然经济相适应。(非洲少数国家属此类型) ②“高-低-高”模式(过渡型):表现为高出生率、低死亡率和高自然增长率。发达国家在18世纪中期到19世纪末20世纪初属于此种人口增长模式。从20世纪50年代起,这种模式普遍存在于大多数发展中国家,导致大多数发展中国家出现严重的人口问题。 ③“低-低-低”模式(现代型):表现为低出生率、低死亡率、低自然增长率“三低”的现代人口增长模式。发达国家和少数发展中国家属此类型。 补充:世界和我国人口增长状况及图示 世界人口增长状况:大多数发展中国家处在“高-低-高”的过渡模式,发达国家处在“低-低-低”的现代模式;人口自然增长率较高的地区是亚非拉发展中国家集中分布区; 中国人口增长状况:由于计划生育的实施,20世纪70年代以来人口出生率和自然增长率都有大幅下降,人口增长模式正逐步由“高低高”型向“三低”型过渡。 1.2 人口合理容量 1、环境对人口发展的限制性:人口发展需要消耗各种自然资源,世界人口急剧增长对资源的需求与日俱增,而自然资源(土地、矿产、水、森林等资源)是有限的,对人口发展具有

人教版高一地理精选知识点汇总 高中学习方法其实很简单,但是这个方法要一直保持下去, 才能在最终考试时看到成效,如果对某一科目感兴趣或者有天赋 异禀,那么学习成绩会有明显提高,若是学习动力比较足或是受 到了一些积极的影响或刺激,分数也会大幅度上涨。下面就是给大家带来的人教版高一地理知识点总结,希望能帮助到大家! 人教版高一地理知识点总结1 大气的热力状况 大气的热力作用 1)热力环流:由于地面冷热不均而形成的空气环流,是大气 运动的一种最简单的形式。 从图中可以看出,近地面等压线向低压方向(向下)弯曲,高空等压线向高压方向(向上)凸起 2)大气的水平运动—--风 影响因素:等压线越密集的地方,则风力越大(图2.10,2.11,2.12)

在单一水平气压梯度力作用下:风向垂直等压线,指向低压风向在水平气压梯度力和地转偏向力作用下:风向与等压 线平行 在三个力作用下:风向与等压线成一夹角,始终由高压指向低压方向. 人教版高一地理知识点总结2 一、城市的不同等级 1、城市等级划分标准:以城市人口规模来划分 特大城市——100 万人口以上大城市——50-100 万人口中等城市——20-50 万人口小城市——20 万人口以下 2、不同等级城市服务范围和种类不同,大城市提供服务种类多,级别高,服务范围相对较大. 3、影响城市服务范围的因素: 影响因素影响表现 资源条件位于资源丰富地区的城市,能够获得支撑城市进一步发展的资源条件为城市提供丰富物质条件、丰富劳动力条件、 丰富城市用地

交通条件位于交通枢纽上的城市,能够通过便利的交通为更 远的居民提供服务,使其服务范围扩大铁路枢纽城市、公路枢纽 城市、港口城市等 人口条件城市为服务区内居民提供货物和服务,服务人口要达到一定规模位于人口稠密地区的城市服务范围相对较小;相反, 位于人口稀少地区的城市服务范围相对较大 二、德国南部城市等级体系的启示 1、同一区域内,不同级别的城市空间组合,就够成立一个地区的城市等级体系. 2、不同等级城市的服务范围层层嵌套. 3、不同等级城市数目、相互距离、服务范围、城市职能的 关系:“高少远大多,低多近小少,大的嵌套小”城(市等级高,城市树木烧,相互距离远,服务范围大,城市功能多;城市等级低,城市数目多,相互距离近,服务范围小,城市职能少.不同等级城市服务范围 层层嵌套,大的嵌套小的.) 4、中心地理论: (1)一个中心地的服务范围围绕中心地呈六边形. (2)是市场原则的作用 (3)高一级中心地服务范围相当三个低一级中心地服务范围.

上海2015学年度第一学期高一年级地理学科期末考试卷 (考试时间:60分钟满分:100分) 一、单项选择题:(共40小题,每小题2分,共80分) 1.下列行星中,属于类地行星的是 A.火星B.木星C.土星D.天王星 2.某日世界部分地区可看到日食现象,这一天出现的月相一定是 A.上弦月 B.下弦月C.新月D.满月 3.下列城市中有阳光直射现象的是 A.北京B.上海C.广州D.哈尔滨 4.下列岩石中,在一定的温度和压力作用下,由原岩石矿物结构发生变化而形成的是 A.石灰岩B.大理岩C.花岗岩D.玄武岩 5.能找到化石的岩石类型是 A.喷出岩 B.侵入岩C.变质岩D.沉积岩 6.从板块构造理论看,与喜马拉雅山脉形成有关的两大板块是 A.亚欧板块和太平洋板块 B.太平洋板块和印度洋板块 C.印度洋板块和非洲板块D.印度洋板块和亚欧板块 7.右图为某地等高线地形图,图中适宜开展攀岩运动的是 A.甲处B.乙处 C.丙处 D.丁处 8.我国四大高原中,喀斯特地貌分布最广的是 A.青藏高原B.云贵高原 C.内蒙古高原D.黄土高原 9.下列有关地貌与经济建设的叙述,正确的是 A.喀斯特地貌区适合建设水库大坝 B.海积地貌形成的海岸有利于大型船只泊靠 C.坡度超过250的山地不适合发展种植业 D.黄土地貌区的黄土土层深厚,富含钙磷钾,不适合农作物生长 10.2010 年冰岛多次发生火山喷发,严重影响欧洲航空运输业。这主要是因为火山灰进入到了大气层中的 A.对流层和平流层B.平流层和中间层 C.中间层和热层 D.热层和对流层11.大气与地壳中含量最多的化学元素分别是 A.氮与氧B.氧与氮C.氧与硅D.硅与氧 12.臭氧主要分布在大气垂直分层中的 A.对流层B.平流层C.中间层D.热层

地理必修I复习提纲 1.1 地球的宇宙环境 天体系统:天体之间因万有引力相互吸引和相互绕转形成天体系统。 结构层次(略) 可见宇宙:也称为“已知宇宙”,是指人类已经观测到的有限宇宙, 半径约为140亿光年。 地球存在生命的条件: 外部条件:稳定的太阳光照 大、小行星各行其道,使地球处于比较安全的宇宙环境中内部条件:日地距离适中(1.5亿千米)——适宜的温度 地球体积质量适中且原始大气经长期演化—适于生物呼吸的大气 地球内部水汽逸出形成水圈 1.2 太阳对地球的影响 一、太阳辐射:太阳以电磁波的形式向宇宙空间放射的能量。 1.能量来源:太阳中心的核聚变反应(4个氢原子核聚变成氦原子核,并放 出大量能量); 2.特点:太阳辐射是短波辐射,能量主要集中在波长较短的可见光部分; 3.意义:维持地表温度,地球上大气运动、水循环和生命活动等运动的主要动力,人类生产和生活的主要能源。 太阳常数:表示太阳辐射能到达大气层上界的能量指标,大小为 8.24焦/平方厘米.分。 二、太阳活动对地球的影响 1.太阳的外部结构:指太阳的大气结构,从内到外分为光球、色球和日冕三层。 2.对地球的影响:(太阳黑子是太阳活动强弱的标志,周期约为11年) 1.3 地球的运动 一、地球公转和自转的基本特征 二、地球自转的地理意义

1.昼夜更替:周期为一个太阳日(24h)。晨线和昏线的判读。 2.地方时:因经度不同而产生的不同时刻。东早西迟。 3.地转偏向:沿地表水平运动的物体运动方向发生偏移,北半球右偏, 南半球左偏,赤道上不偏。(北半球用右手、南半球用左 手判读) 三、地球自转和公转的关系: 1.黄赤交角:赤道平面和黄道平面的交角。目前约为23.5o。如果黄赤交角 变大,热带寒带扩大,温带缩小。如果黄赤交角变小,温带扩 大,热带、寒带缩小。 2.由于黄赤交角的存在和地轴的指向保持不变,导致太阳直射点在南北回归线间之间的回归移动。 四、地球公转的地理意义 1.昼夜长短的变化: ①某时刻全球的情况:直射点所在半球,昼长于夜,纬度越高,昼越长,极 点附近出现极昼现象,另一半球,昼短于夜,纬度越 高,昼越短,极点附近出现极夜现象。 ②)某地全年的情况:夏至日昼最长,冬至日昼最短。 ③春分日和秋分日:全球昼夜平分。 ④赤道上终年昼夜平分。纬度越高,昼夜长短变化幅度越大。 2.正午太阳高度的变化: ①日出、日落时(晨昏线上)时太阳高度=0度,一天中最大的太阳高度为正午太阳高度即地方时12点时的太阳高度。 ②某时刻全球的情况:正午太阳高度由直射点所在纬度向两侧递减,离直射点越远,正午太阳高度越小。 ③某地全年的情况:北回归线以北地区,6月22日出现最大值,12月22日出现最小值;南回归线以南地区,6月22日出现最小值,12月22日出现最大值;回归线之间地区,最大值出现在直射点经过该纬度的时候(即太阳直射),最小值出现在冬至日。 3.季节的形成和划分:天文四季(一年中太阳高度最高、昼长最长的季节为夏季,反之为冬季,例如我国传统的四季)、气候四季(北半球夏季6、7、8,冬季12、1、2) 4.五带的形成和划分:以回归线和极圈来划分。 回归线=黄赤交角度数,极圈=90度-黄赤交角度数 五、光照图的判读 1.判断南北极,从地球北极点看地球的自转为逆时针,从南极看为顺时针;或看经度,东经度数递增(或西经度数递减)的方向即为地球自转的方向。 2.判断节气、日期及太阳直射点的纬度晨昏圈过极点(或与一条经线重合),太阳直射点在赤道,是春秋分日;晨昏线与极圈相切,若北极圈为极昼现象为北半球的夏至日,太阳直射点在北回归线,若北极圈为极夜现象为北半球的冬至日,太阳直射点在南回归线。直射点的经纬度确定:纬度由直射纬线的纬度确定,经度由地方时为12点的经线决定。 3.确定地方时在光照图中,太阳直射点所在的经线(即昼半球的中央经线)为12点,夜半球的中央经线为0点,晨线与赤道交点所在经线的为6点,昏线与赤道交点所在经线为18点。 4.判断昼夜长短:昼长=(12-日出时间)×2=(日落时间-12)×2。 5.计算正午太阳高度角

新课标湘教版高一地理必修二知识点总结 第一章人口的变化 1.1人口的数量变化 1、一个地区人口的自然增长,是由出生率和死亡率共同决定的。[记忆] 2、几个重要的人口日:“世界70亿人口日”(2010/10/31);中国13亿人口(2005/1/6)。[记忆] 3、人口增长的历史阶段(理解记忆) 时期人口变化特点原因 农业革命之前人口数量少,人口增 长慢 生产力水平低,死 亡率高 农业革命期间人口数量增多,增长 速度较快 生产力水平提高, 医疗条件改善,寿 命提高 工业革命开始后世界人口增长速度 明显加快 生产力、生活质量 不断改善,死亡率 逐渐降低 4、20世纪以来特别过去100多年人口增长迅速的原因:(理解记忆) 过去100多年,伴随着生产工具和社会生产力等方面的进步,人类对自然环境开发利用和改造的范围不断扩大,对各种灾害和疾病的防御能力也不断提高,使人类对自然环境的利用和适应性不断增强,死亡率进一步降低。 5、某个地区人口自然增长的数量受人口自然增长率和人口基数大小共同影响。(理解记忆) 6、发达国家和发展中国家人口变化比较:(理解记忆)

措施:发达国家鼓励生育,引进外来移民发展中国家实行计划生育,控制人口数量,提高人口素质 7、人口增长模式由出生率、死亡率、自然增长率三个指标构成。(记忆) 公式:自然增长率=出生率-死亡率 8、三种人口增长模式特点(记忆) 特 点

长率 人口增 长 极为缓慢快速增长零增长或负增长 生产力水平? ? ?→ ?不断增长 分布热带原始 森林等地 区的落后 民族 较落后的 发展中国 家或地区 亚、非、拉等 洲的发展中国 家或地区 主要分布在发达国家(如 意大利、匈牙利、瑞典等) 和部分发展中国家(如韩 国、新加坡等) 9、人口增长模式的转变:[记忆] 人口增长模式是由原始型向传统型,继而向现代型转变。 转变的因素:生产力水平、国家政策、社会福利、自然环境、文化观念 人口增长模式的转变是从死亡率下降开始的 10、大部分发达国家(欧洲、北美为代表)为现代型,大多数发展中国家为传 统型,中国为现代型,世界为由传统型转向现代型的过渡阶段。[记忆] 口诀:欧(北)美摩登全“现代”,亚非拉发展忙“过渡”,发展中国家占多数,世界只好先“过渡” 1.2人口的空间变化 1、人口迁移:人的居住地在国际或本国范围内发生改变。 人口迁移的判断:是否发生了地域上的移动(行政区位的改变);是否有居住地的改变;

高中地理必背考点——自然地理部分 第一单元地图专题 1.经度的递变:向东度数增大为东经度,向西度数增大为西经度。 2.纬度的递变:向北度数增大为北纬度,向南度数增大为南纬度。 3.纬线的形状和长度:互相平行的圆,赤道是最长的纬线圈,由此往两极逐渐缩短。 4.经线的形状和长度:所有经线都是交于南北极点的半圆,长度都相等。 5.东西经的判断:沿着自转方向增大的是东经,减小的是西经。 6.南北纬的判断:度数向北增大为北纬,向南增大为南纬。 7.东西半球的划分:20°W往东至160°E为东半球,20°W往西至160°E为西半球。 8.东西方向的判断:劣弧定律(例如东经80°在东经1°的东面,在西经170°的西面) 9.比例尺大小与图示范围:相同图幅,比例尺愈大,表示的范围愈小;比例尺愈小,表示的范围愈大。 10.地图上方向的确定:一般情况,“上北下南,左西右东”;有指向标的地图,指向标的箭头指向北方; 经纬网地图,经线指示南北方向,纬线指示东西方向。 11.等值线的疏密:同一幅图中等高线越密,坡度越陡;等压线越密,风力越大;等温线越密,温差越大 12.等高线的凸向与地形:等高线向高处凸出的地方为山谷,向低处凸出的地方为山脊。 13.等高线的凸向与河流:等高线凸出方向与河流流向相反。 14.等温线的凸向与洋流:等温线凸出方向与洋流流向相同。 第二单元地球运动专题 1、天体的类别:星云、恒星、流星、彗星、行星、卫星、星际空间的气体、尘埃等。 2、天体系统的层次:总星系——银河系(河外星系)——太阳系——地月系 3、大行星按特征分类:类地行星(水金地火)、巨行星(木土)、远日行星(天、海)。 4、月球:(1)月球的正面永远都是向着地球,也有昼夜更替。(2)无大气,故月球表面昼夜的温差大,陨石坑多,无声音、无风,(3)月球表面有山脉、平原(即月海)、火山。 5、地球生命存在的原因:稳定的光照条件、安全的宇宙环境、适宜的大气和温度、液态水。 6、太阳外部结构及其相应的太阳活动:光球(黑子)、色球(耀斑)、日冕(太阳风)。 7、太阳活动--黑子(标志)、耀斑(最激烈),太阳黑子的变化周期11年。 8.太阳活动的影响:黑子--影响气候,耀斑--电离层--无线电通讯,带电粒子流――磁场――磁暴 9、太阳辐射的影响:①维持地表温度,促进地球上水、大气、生物活动和变化的主要动力。 ②太阳能是我们日常所用能源。 10.自转方向:自西向东,北极上空俯视呈逆时针方向、南极上空俯视呈顺时针方向速度:①线速度(由赤道向两极递减至0 ②角速度(除两极为0外,各地相等)周期①恒星日(23h56m4s真正周期)②太阳日(24时,昼夜更替周)意义:①昼夜更替②不同经度不同的地方时③水平运动物体的偏移(北右南左) 11、晨昏线:沿自转方向,黑夜向白天过渡为晨线,白天向黑夜过渡为昏线(晨昏线上太阳高度角为0度)。 12、晨昏线与经线:晨昏线与经线重合-----春秋分;晨昏线与经线交角最大----夏至、冬至 13、时间计算:所求时间=已知时间±区时差+途中时间 14、时区=经度/15°(若不整除,则四舍五入)区时差=时区差 15、世界时:以本初子午线(0°)时间为标准时,也称为格林尼治时间,也是零时区的区时。 16、日期分割:零点经线往东至日界线(180°)为地球上的“今天”,往西至日界线为“昨天”。 17、日界线:自西向东越过日界线(不完全经过180°经线)日期减一天,自东向西越过日期加一天。 18、卫星发射基地的区位选择:自然因素(①气象条件需要天气晴朗②地球自转的初速度:取决于纬度和地势③地形平坦开阔);人文因素(地广人稀,交通便利,符合国防安全需要)。 ①太原:技术力量强;②酒泉:大陆性气候,晴天多;③西昌纬度低,发射初速度大; ④海南文昌:纬度低,发射初速度大;海运便利。 19、公转速度:1月初--近日点—速度快,7月初--远日点—速度慢;意义:①昼夜长短的变化②正午太阳高度的变化③四季的更替④五带的形成

高一地理必修一知识点总结湘教版_高一地理必 修一知识点总结 高一地理必修一知识点总结湘教版_高一地理必修一知识点总结在高一的地理学习阶段,对每一个知识点进行总结,有利于我们的学习和掌握。下面是烟花美文网xx为大家收集整理的高一地理必修1知识点总结,相信这些文字对你会有所帮助的。 高一地理必修1知识点总结第一章1、天体系统的级别总星系银河系河外星系太阳系地月系2、地球上生命存在的条件稳定的太阳光照条件比较安全的宇宙环境因为日地距离适中,地表温度适宜平均气温为15度因为地球的质量和体积适中,地球能吸引大气形成大气层氮、氧为主形成并存在液态水3、太阳活动对地球的影响1太阳活动的标志黑子、耀斑2影响影响电离层,干扰无线电短波通讯;产生磁暴现象和极光现象;影响地球气候。 4、地球自转的地理意义昼夜交替昼半球和夜半球的分界线晨昏线圈与赤道的交点的时间分别是6时和18时太阳高度是0度晨昏圈所在的平面与太阳光线垂直;地方时差东早西晚,经度每隔15度相差1小时。 沿地表水平运动物体的偏移赤道上不偏,北半球右偏、南半球左偏。偏向力随纬度的增大而增大。

5、地球公转的地理意义1昼夜长短的变化北半球夏半年,太阳直射北半球,北半球各纬度昼长夜短,纬度越高,昼越长夜越短。夏至日北半球各纬度的昼长达到一年中的最大值,北极圈及其以北的地区,出现极昼现象。北半球冬半年,太阳直射南半球,北半球各纬度夜长昼短,纬度越高,夜越长昼越短。冬至日北半球各纬度的昼长达到一年中的最小值,北极圈及其以北的地区,出现极夜现象。春分日和秋分日,太阳直射赤道,全球各地昼夜等长,各为12小时。 赤道全年昼夜平分。南半球的情况与北半球的相反。 2正午太阳高度的变化同一时刻,正午太阳高度由太阳直射点向南北两侧递减,夏至日,太阳直射北回归线,正午太阳高度由北回归线向南北两侧递减,此时北回归线及其以北各纬度达到一年中的最大值,南半球各纬度达最小值。冬至日,太阳直射南回归线,正午太阳高度由南回归线向南北两侧递减,此时南回归线及其以南各纬度达到一年中的最大值,北半球各纬度达最小值。 春分日和秋分日,太阳直射赤道,正午太阳高度自赤道向两极递减。 3四季的变化昼夜长短和正午太阳高度随着季节而变化,使太阳辐射具有季节变化的规律,形成了四季北半球季节的划分3、4、5月为春季,6、7、8为夏季,9、10、11为秋季,12、1、2为冬季。 6、地球的圈层结构以地表为界分为内部圈层和外部圈层。

人教版高一地理知识点总结 第一章行星地球 第一节宇宙中地球 一、地球在宇宙中的位置 1.天体是宇宙间物质存在的形式,如恒星、行星、卫星、星云、流星、彗星。 2.天体系统:天体之间相互吸引和相互绕转形成天体系统。 ★3.天体系统的层次由大到小是地月系(课本P3图1.2) 太阳系 银河系其他行星系总星系 总星系其他恒星世界 河外星系 二、太阳系中的一颗普通行星(课本P4图1.4) 1.太阳系八大行星由近及远依次是水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星。 2.八大行星分类(课本P5图1.5) ★三、存在生命的行星——地球上存在生命的原因(课本P6) 一、为地球提供能量 1.太阳大气的成分主要是氢和氦;太阳辐射能量来源是核聚变反应。 2.太阳辐射对地球的影响:(课本P8图1.7) ⑴提供光热资源;⑵维持地表温度,是促进地球上水、大气运动和生物活动的主要动力;⑶煤、石油等矿物燃料是地质历史时期生物固定以后积累下来的太阳能;⑷日常生活和生产的太阳灶、太阳能热水器、太阳能电站的主要能量来源 ★二、太阳活动影响地球 2.太阳活动对地球的影响(课本P11) ⑴世界许多地区降水量的年际变化和黑子变化周期有一定的相关性(课本P11活动);

⑵造成无线电短波通讯衰减或中断;⑶扰动地球磁场,产生磁暴现象;⑷两极地区产生极光;⑸地球上水旱灾害、地震等自然灾害的发生与太阳活动有关。 第三节地球的运动 ★一、地球运动的一般特点 二、太阳直射点移动23°26′N ★1.太阳直射点的移动规律如图示 0° ★2..地球公转过程中两分两至点的判断23°26′S 依据:看日地球心连线和赤道的位置关系——连线在赤道以北说明太阳直射23°26′N, 则地球处于公转轨道上的夏至点;连线在赤道以南说明太阳直射23°26′S, 则地球处于公转轨道上的冬至点 3..地球公转过程中速度变化的判断 依据:1月初,地球运行至近日点,公转速度最快;7月初,地球运行至远日点,公转速度最慢。 二、昼夜交替和时差 ★㈠昼夜交替 1.⑴昼夜现象产生的原因——地球不透明、不发光;⑵昼夜交替产生的原因是——地球自转。 2.晨昏线的判读:在晨昏线上任找一点,自西向东越过该线进入昼半球,说明该线是晨线,反之是昏线。3.晨昏线与赤道的关系:相交且平分,因此赤道上终年昼夜平分。 4.晨昏线与太阳光线的关系:垂直且相切,因此晨昏线上太阳高度为0度。 5.晨昏线与地轴的夹角变化范围:0°~ 23°26′ 6.太阳高度的分布:昼半球上>0°,夜半球上<0°,晨昏线上=0°。 7.昼夜交替的周期:一个太阳日=24小时 ★㈡地方时的计算 1.地方时计算原理: ①地方时东早西晚(同为东经,经度越大越偏东;同为西经,经度越小越偏东;一东一西,东经偏东时间早) ②同一条经线上地方时相同 ③经度每隔15°地方时相差1小时(既1°=4分钟)

第一单元宇宙环境 1.宇宙 ?知识 宇宙中物质存在形式:天体(会举例:恒星等;还有星际空间 气体和尘埃) 天体之间相互吸引和绕转形成:天体系统 (◆重点:)天体系统 层次:地月系——太阳系——银河系———总星系 河外星系——总星系 2.地 ?知识 地 地 ?:地 是太阳系中一颗既普通又特殊行星 地 普通?性:太阳系图,九大行星按结构特征 分类及各自成员 地 特殊性:地 上有生命存在 中心天体:太阳 地 上有生?命存在 ?因: ①宇宙环境 因:九大行星各行其道,互不干扰;太阳光照稳定 ②地 自身 因:适宜 日地距;适宜 体积与质量 3.太阳 能量来源及其对地 重大影响 来源:太阳中心 核聚变 影响:是自然界水、大气、生物循环 主要动力;生产和生活能量(太阳能和化石燃料) 4.太阳黑子和耀斑对地 影响 光 层黑子多少和大小是太阳活动强弱 标志降水与黑子数 相关性干扰电离层,影响短波通讯干扰地 磁场,引起磁暴 色 层耀斑最强烈 太阳活动显示 ◆注:但两者常相伴出现,活动周期为11年 5.地 自转 方向及周期 自转方向:自东向西;北极逆时针;南极顺时针 周期:1个恒星日 6.地 自 ?产生 现 ? 地 自转产生 现 之一 昼夜更替 地 自转产生 现 之二 地方时产生 (太阳高度 概念:昼半 和夜半 太阳高度?晨昏线上 太阳高度=0 昼夜更替 周期及意义:1个太阳日(24小时) 自西向东自转:地方时东早西晚;不同经度地方时不同,每15经度地方时差小时) 地 自转产生 现 之三 地转偏向力对地表水平运动物体 影响 南半 左偏;北半 右偏;赤道处不偏 影响:风向;洋流;河流两岸冲刷和泥沙堆积状况 7.地 公转 方向、轨道、周期、黄赤交角 公转方向:同自转相同( 自西向东?) 公转轨道:近似正圆 椭圆;近日点和远日点 置及大致日期 周期:1个恒星年 速度 变化:近日点最快;远日点最慢 体现自转和公转 关系第1 黄赤交角 ?大小:23°26〃 画图注意:画出地轴、晨昏线、赤道面、黄道面、南北回归线、南北极圈、太阳直射光线(点) 黄赤交角与地轴 轨道倾角 关系 黄赤交角 影响:太阳直射点在地表 置移动——地表太阳辐射量 时间分配变化

人教版地理高一知识点精选 学习任何一门科目都离不开对知识点的总结,尤其是同学们在学习地理时,更要总结各个知识点,这样也方便同学们日后的复习。下面就是给大家带来的人教版高一地理知识点总结,希望能帮助到大家! 人教版高一地理知识点总结1 重要的交通运输网[记忆] 1、铁路网(文科要求) 五横: 京包-包兰陇海-兰新线 沪杭-浙赣-湘黔-贵昆滨洲-滨南昆 七纵 京沪京九京哈京广焦枝-枝柳宝成-成昆兰青-青藏 2、修建铁路的意义作用:

政治战略意义--(1)有利于人民的交往和文化交流,促进民族团结;(2)有利于巩固国防安全。 经济意义--(1)促进资源开发,变资源优势为经济优势;(2)促进商品生产和流通,促进沿线经济发展。(3)完善交通铁路网如何解决城市交通拥堵的状况:(1)合理规划城市道路,完善道路网(2)以自行车代步出行(3)禁止大货车进市中心,在市中心小汽车实行单双日行驶制 人教版高一地理知识点总结2 一、宇宙中的地球 本节的重点在于: 1.天体系统的层次性及地球在宇宙中的位置。 2.地球上生命存在的条件。 二、太阳对地球的影响 本节的重点及难点: 1.太阳能量****及其对地球的影响。 2.影响太阳辐射的主要因素。 3.太阳活动(黑子和耀斑)对地球的影响。

具体知识点请点击:盘点新人教版高一地理太阳对地球的影响期中考试知识点 三、地球的运动 重点 1.自转和公转的特征,黄赤交角的产生及其引起的太阳直射点的移动。 2.晨昏线的判断、地方时的计算、昼夜长短和正午太阳高度的变化规律。 3.四季的划分方法及划分依据。 难点 1.晨昏线的判断、地方时的计算。 2.太阳直射点的移动规律,正午太阳高度和昼夜长短的变化原因分析。 四、地球的圈层结构 本节教材主要包括两部分内容:一是内部圈层,二是外部圈层。内部圈层部分首先介绍了对地球内部探测的主要手段——地震波,根据地震波在地下不同深度传播速度的差异和变化,将地球内部分为地壳、地幔和地核。在这三个圈层中,与人类关系最

第二册人文地理 ——人口与城市化 考纲分析 考点: 1.人口与人口容量:(32)人口增长;(33)人口分布与迁移;(34)影响环境人口容量的因素。 2.城市化:(35)城市的基本特征与空间结构;(36)城市化进程、城市化问题及其对策。 知识梳理 知识梳理 专题16人口增长 1、人口自然增长率=出生率—死亡率;人口机械增长率=迁入率—迁出率(单位:‰) 2、世界人口不同阶段的人口增长特征(思考:两类国家主要位于人口发展模式的哪个阶段?) 中国 中国14亿5‰美国3.5亿7‰印度12.3亿14‰日本1.3亿2‰ 包括人口的年龄构成、性别构成、职业构成和文化构成等方面。其中,衡量人口性别构成的主要指标是人口性别比,即指某一人口中男性对女性的比例,如人口性别比为103,则表示100名女性对应103名男性。 4、人口金字塔是一种形象、直观地同时表示一个国家或地区的人口年龄构成和性别构成的图像。一般来说,发展中国家的人口金字塔为增长型,发达国家为稳定(中国)型或缩减型。 (读图训练:在人口金字塔图内读取某国或某地区的人口年龄构成和性别构成数据)

:人口众多、资源不足、环境承载力较弱。7、我国的人口政策:控制人口数量,提高人口素质,实行计划生育。8、我国面临的人口问题主要有 (1)人口基数大,每年净增人口多;(2)人口素质有待提高,人才短缺问题突出;(3)人口老龄化问题日趋严重;(4)人口流动带来的社会问题;(5)出生人口性别比较高。 专题16人口分布与人口迁移 1、人口分布与迁移从世界范围来看主要有三种趋势:一是向平原集中,二是向沿海集中,三是向城市集中。 2、影响人口分布的主要因素 自然条件 气候条件 温带、亚热带的湿润和半湿润地区 地形条件平原地区和沿海地区水资源 沿河、沿湖地区 社会经济条件沿海地区、经济发达地区、城市历史原因 开发时间早,人口较多 3造成人口稀疏的主要原因:湿热、干旱、寒冷、高寒。 4、我国的人口分布极不平衡,特征是东南多,西北少,我国的人口分界线是黑河—腾冲线(胡焕庸线)。(比较:人口分界线两侧的气候、地形、农业生产方式等差异) 5、人口迁移的主要形式有劳务迁移、难民迁移、智力迁移等。(分析:劳务迁移引起

知识点大全 活动单一 必修一知识储备 一地球 1.地轴:地轴的北端始终指向北极星附近,北极星的仰角等于当地的纬度。 2. 经纬线的特点和经纬度的划分: (1)两条正相对的经线可组成一个经线圈,经度之和为180。,东西经相反. 关于地心对称的两点(对跖点):经度之和180,一个为东经,一个为西经; 纬度值相等,南北纬相反。 (2)东西经的判断:经度增大方向与地球自转方向相同为东经,相反为西经。 (3) 自20。W向东至160。E为东半球,自20。W向西至160。E为西半球; (4)纬线指示东西方向(相对方向),同一纬线上的两点,若经度差小于180。则东西方向不变; 若经度差大于180。,则东变西,西变东。 3.地球上两点间距离的计算 (1)同一经线上、赤道上两点间距离的计算: 经度1。的间隔长度最大,约为111Km,南北纬60。纬线上的长度为赤道上的一半。 (2)其他纬线上两点间距离的计算: S=111千米×相隔经度数×COSα(α表示该点的纬度) (3)两地间最短航线方向的判断: ①若两地经度相差等于180°则过两点的大圆便是经线圈,过极点为最短航程(劣弧)。 ②若两地经度相差不等于180°(此时往往讨论同纬度的两地):在哪个半球先往哪个方向偏。二地图 1.比例尺=图上距离/实际距离,(分母越大,比例尺越小)。 2.比例尺的缩放 ①比例尺的放大:若将原比例放大N倍,则放大后的比例尺为:原比例尺×(N+1)。 若将原比例尺放大到N倍,则放大后的比例尺为:原比例尺×N。 ②比例尺的缩放:若将原比例尺缩小到1/N,则缩小后的比例尺为:原比例尺×(1/N)。 若将原比例尺缩小1/N,则缩小后的比例尺为:原比例尺×(1-1/N)。 ③比例尺缩放后图幅面积的变化: 将原图的比例尺扩大(或缩小)N倍,则图幅面积就是原图的N2(或1/ N2)倍。 三.等高线地形图 1.示坡线表示降坡方向: 示坡线是与等高线垂直相交的短线,总是指向海拔较低的方向,有时也叫做降坡线。 2. 等高线地形图的判读: (1)地形的判别: 平原:海拔200米以下,等高线稀疏, 丘陵:海拔500米以下,相对高度小于100米,等高线稀疏 山地:海拔500米以上,相对高度大于100米,等高线密集 高原:海拔高1000米以上,相对高度小,等高线在边缘十分密集,而顶部明显稀疏 盆地:四周高中间低。 3.凸高为低,凸低为高。(等高线图:凸高为谷,凸低为脊。河流流向与等高线凸向相反。)4.陡崖相对高度的计算:(n-1)d≤△H <(n+1)d【n 为陡崖处重合的等高线的条数,d 为等高距】崖顶的计算公式:H大≤H顶<H大+d 崖底的计算公式:H小-d<H≤H 小

高中地理《必修三》知识点 第一章 1.区域的特征(边界、异同、特色、联系) 1)区域具有一定的界线(有虚有实); 2)区域内部表现出明显的相似性和连续性,区域之间则具有显著的差异性; 3)区域具有一定的优势、特色和功能; 4)区域之间是相互联系的,一个区域的发展变化会影响到周边和相关的地区。 2.区域空间结构 1)概念:一个地区各种区域要素的相对位置关系和空间分布形式。 2)形成:是区域自然、人文因素长期作用和相互影响的结果。 3)影响因素:自然地理条件、社会经济活动、人口状况、城市化水平、区域开放程度和对外联系等。 4)乡村地域和城市地域 ①区别:地域范围大小,乡村大于城市;产业活动,乡村以农业活动为主,城市非农业活动为主; ②联系:乡村地域是城镇地域发展的依托,城镇会对乡村产生广泛的持续的带动作用。 5)地域空间分布形式:农业通常表现为面状;交通运输线路表现为线状和网络状;城市和工业表现为点状;城市群和工业区表现为岛状。 3.区域产业结构 1)概念:三次产业及其内部的比例关系。 2)影响因素:自然地理条件、经济发展水平、资源配置状况、劳动力素质等。 3)产业的划分: ①第一产业:农业②第二产业:工业和建筑业③第三产业:除第一、二产业以外的其他各业 4.产业结构的差异 1)表现:产值比重、就业比重、内部构成等。 2)第一产业比重大:城市化水平低,经济发展水平低; 第二产业比重大:工业化程度高;第三产业比重大:经济发展水平高。 5.区域发展阶段 1)衡量区域发展水平的常用指标:人均国内生产总值、人均国民收入、三次产业产值比重等。 综合指标:人文发展指数(预期寿命、教育程度和国内生产总值)。 2)总体发展趋势:平衡-不平衡-平衡…… 3)区域发展阶段

高中地理各专题汇总复习,掌握了期末考试何惧! 1. 等高线地形图专题: ⑴水库大坝建设选择在河流峡谷处,原因: ①地处峡谷处,利于筑坝;②有盆地地形,蓄水量大。 ⑵交通运输线路(铁路、公路)选择某地的理由: 等高线稀疏,地形坡度和缓,建设周期短,投资少,施工容易。 ⑶确定某地为盆地,判断理由: 河流向中部汇集,表明地势中间低,四周高。 ⑷引水工程选择某地,原因: 该地地势较高,河水可顺地势自流。 ⑸选择某地为梯田,理由: 该地地势平缓,坡度较小,在此开垦梯田,既扩大耕地面积,又利于水土保持,达到生态、经济、社会效益的统一,实现可持续发展。 ⑹登山选择某线路,原因: 该地等高线稀疏,地形坡度较小,爬坡容易。 2. 海洋资源专题:

⑴渔业资源集中分布在温带沿海大陆架海域,原因: ①大陆架水域,海水较浅,阳光充足,光合作用强盛; ②寒暖流交汇或冬季冷海水上泛,将海底营养物质带至表层; ③入海河流带来丰富营养盐类;浮游生物繁盛,鱼类饵料充足,易形成大渔场。 ⑵海底矿产资源分布规律: ①近岸带的滨海砂矿:砂、贝壳等建筑材料和金属矿产 ②大陆架浅海海底:石油、天然气以及煤、硫、磷等矿产资源 ③海盆:深海锰结核(主要集中于北太平洋) 3. 盐度和洋流专题: ⑴盐度最高的是红海,原因: ①地处副热带海区,降水稀少,蒸发旺盛. ②周围是热带沙漠地区,缺少大河注入. ⑵盐度最低的是波罗的海,原因: ①地处较高纬度,气温低,蒸发弱。 ②周围是温带海洋性气候区,有淡水注入. ⑶巴尔喀什湖东咸西淡的原因: ①东部:地处内陆,降水稀少,蒸发旺盛;缺少河流注入. ②西部:有河流注入,起稀释作用. ③中部窄,不利于两边水体交换,造成两侧盐度差异较大。 ⑷世界表层海水盐度的水平分布规律: 从南北半球的副热带海区分别向两侧的低纬度和高纬度递减。

高中地理三大专题总结 地图专题 1.经度的递变:向东度数增大为东经度,向西度数增大为西经度。 2.纬度的递变:向北度数增大为北纬度,向南度数增大为南纬度。 3.纬线的形状和长度:互相平行的圆,赤道是最长的纬线圈,由此往两极逐渐缩短。 4.经线的形状和长度:所有经线都是交於南北极点的半圆,长度都相等。 5.东西经的判断:沿著自转方向增大的是东经,减小的是西经。 6.南北纬的判断:度数向北增大为北纬,向南增大为南纬。 7.东西半球的划分:20°W往东至160°E为东半球,20°W往西至160°E 为西半球。 8.东西方向的判断:劣弧定律(例如东经80°在东经1°的东面,在西经170°的西面) 9.比例尺大小与图示范围:相同图幅,比例尺愈大,表示的范围愈小;比例尺愈小,表示的范围愈大。 10.地图上方向的确定:一般情况,“上北下南,左西右东”;有指向标的地图,指向标的箭头指向北方;经纬网地图,经线指示南北方向,纬线指示东西方向。 11.等值线的疏密:同一幅图中等高线越密,坡度越陡;等压线越密,风力越大;等温线越密,温差越大

12.等高线的凸向与地形:等高线向高处凸出的地方为山谷,向低处凸出的地方为山脊。 13.等高线的凸向与河流:等高线凸出方向与河流流向相反。 14.等温线的凸向与洋流:等温线凸出方向与洋流流向相同。 地球运动专题 1、天体的类别:星云、恒星、流星、彗星、行星、卫星、星际空间的气体、尘埃等。 2、天体系统的层次:总星系——银河系(银河外星系)——太阳系——地月系 3、大行星按特点分类:类地行星(水金地火)、巨行星(木土)、远日行星(天、海)。 4、月球:(1)月球的正面永远都是向著地球,也有昼夜更替。(2)无大气,故月球表面昼夜的温差大,陨石坑多,无声音、无风,(3)月球表面有山脉、平原(即月海)、火山。 5、地球生命存在的原因:稳定的光照条件、安全的宇宙环境、适宜的大气和温度、液态水。 6、太阳外部结构及其相应的太阳活动:光球(黑子)、色球(耀斑)、日冕(太阳风)。 7、太阳活动--黑子(标志)、耀斑(最激烈),太阳黑子的变化周期11年。 8.太阳活动的影响:黑子--影响气候,耀斑--电离层--无线电通讯,带电粒子流――磁场――磁暴

高中地理必修Ⅲ知识点过关(一) 备课人:李远清 地理信息技术在区域发展中的应用 1、地理信息技术:RS(遥感)GPS(全球定位系统),GIS(地理信息系统),要熟悉中英 文 2、地理信息技术的应用:环境监测、城市管理、资源普查、灾情评估、农业生产、台风预 报等等。 3、地理信息技术大众化趋势:GPS汽车导航、城市多媒体地理信息、空间信息网站 4、RS的定义:利用装载于飞机或者航天器、卫星等上面的设备,对地面进行远距离的感 知。 关键的装置时:传感器 原理:不同物体发射的电磁波不一样 主要环节:目标物——传感器——处理装置——遥感图像 遥感技术系统由遥感平台、传感器、信息传输接收装置、数字或图像处理设备等组成。根据运载工具的不同,分为航天遥感、航空遥感、近地遥感。 工作流程:物体辐射和反射电磁波(波谱特征)→传感器收集→传输与接收→信息处理、信息分析→应用成果。 现代遥感优点: 视域广阔、监测范围大,能够瞬时成像、实时传输、快速处理,迅速获取信息和实施动态监 测。用途:用于资源普查、环境监测、灾害预警、军事侦察及其他地物变化的分析等。5、全球定位系统(GPS)在全球范围内进行全方位、实时三维导航与定位的系统。 组成部分:空间部分、地面部分、用户设备 利用GPS可以得到精确的三维坐标(经纬度和高程) 应用:汽车导航、空间定位、农业灌溉 特点:全能性(陆地、海洋、航空和航天)、全球性、全天候、连续性、实时性。应用领域:军事、交通、邮电、地矿、建筑、农业、气象、土地管理、金融、公安、地壳运动监测、工程管理、旅游探险等等 6、GIS:是一种计算机系统,需要人来操作(输入信息、管理、分析、表达) 数据源:统计数据、田野调查数据、遥感图像 应用:空间分析、查询检索 在RS的的基础上,可以利用GIS来动态监测或预报 台风的监测就是利用的RS和GIS技术 地理信息系统(GIS):以采集、存储、管理、分析和描述。由5个部分组成:硬件、GIS 软件、地理数据、GIS人员、应用模型。工作流程:地理数据输入、存储(数字化过程)→地理数据操作和分析→地理信息输出。(地理数据分为属性数据和图形数据。数据存储采用“分层”技术,不同的图层储存不同的地图要素。 7.数字地球:数字地球是指数字化的地球,即把整个地球信息进行数字化后,由计算机网络来管理的技术系统。数字地球是地球的虚拟对照体。 区域地理环境与人类活动 1.1 区域的基本含义 1区域的概念:通常是指一定的地域空间。是地球表面的空间单位,它是人们在地理差异的基础上,按一定的指标和方法划分出来的。 2区域的基本特征:具有一定的界线、区域内部表现出明显的相似性和连续性、区域之间则具有显著的差异性、区域具有一定的优势、特色和功能。区域之间是相互联系的,一个区域的发展变化会影响到周边和相关的地区。 3区域的空间结构:是指一个地区各种区域要素的相对位置关系和空间分布形式。农业通常表现为面状,交通运输线路表现为线状和网络状,城市和工业表现为点状,城市群和工业区表现为岛状。 影响区域空间结构的主要因素是社会经济发展水平。 4区域的产业结构:传统的农业区域和发展水平较低的区域,第一产业所占比重比较大;工业区域或加速推进工业化的区域,第二产业所占比重较大。发展水平较高的区域,第三产业比重较大,三次产业的产值比重呈现出“三、二、一”的格局。 1.2 区域的发展阶段 1、衡量区域发展水平的标志:常用的有人均国内生产总值、人均国民收入、三次产业产值比重等。其余的指标如人文发展指数(预期寿命、教育程度和国内生产总值) 2、区域各发展阶段的特征 区域发展 阶段 以传统农业为主体的阶 段 工业化阶段高效益的综合发展阶段 经济发展 水平 水平低,人均国民生产总 值少 工业化和城市化加速 推进 水平高,人均国民生产总 值高 产业结构 传统农业占有较大比重, 以资源型工业和劳动密 集型工业为主 第二产业比重迅速上 升,第三产业加速发展 第三产业发展超过第二产 业,以资金密集型和技术 密集型工业为主 对外开放 程度 低,对外贸易规模小,表 现出自给自足特征 对外开放程度逐步提 高 开放程度和对外联系大幅 度增强 交通运输 现代化交通线路少而稀 疏 交通运输建设显著加 快 现代化交通、信息网络逐 步完善 城市化 水平低,缺乏大型中心城 市 中心城市发展速度高 于区域 水平高,区域内部差异小 发展阶段低水平的均衡状态不平衡增长高水平的均衡状态