12桥之美教学文档

- 格式:ppt

- 大小:2.82 MB

- 文档页数:26

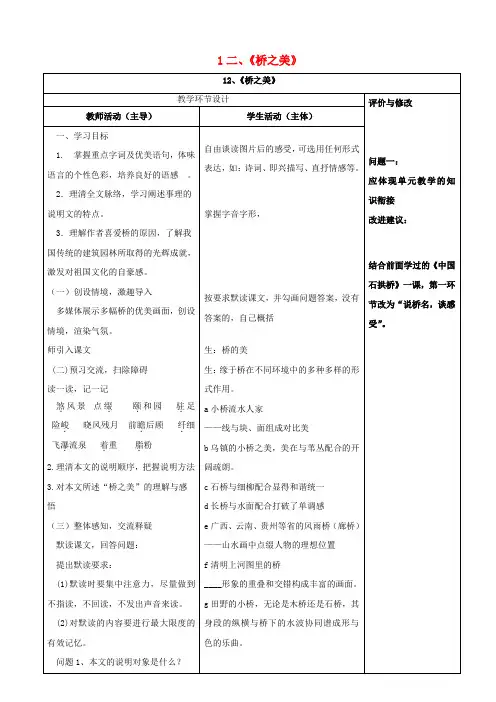

八年级语文上册第三单元12桥之美教案新人教版教学内容教科书101页~105页。

◆课时安排1课时。

教学目标◆知识与能力1.感受作者语言的魅力,增强描写能力。

2.进一步了解说明文的特点。

◆过程与方法1.学生预习,教师辅导自学,指导完成课堂练习。

2.问答法、比较法。

◆情感态度价值观学会在在生活中发现美,感受美。

重点难点疑点剖析◆重点1.体味文章极具个性色彩的表达。

2.品味文章的画意美。

◆难点体味文章极具个性色彩的表达。

◆疑点第二自然段在文中起什么作用。

教学准备◆教师准备了解作者的有关资料。

◆学生准备预习课文,准确认读课文下注词语,并掌握它们的意思。

第1课时教学流程设计教学步骤教师活动学生活动1.师:上一课桥梁专家以一个专家的态度为我们介绍了中国的石拱桥,本课也是写桥,但它的作者却是一位画家,那么,画家眼中的桥又是怎样的呢?2.找几名学生分段朗读课文,其他学生同时在文中划出自己心目中的佳句。

3.抽学生朗读他所划的语句。

导入课后习题二,引导学生品味本文语言。

4.师:作者并不着眼于从桥的自身结构来欣赏桥之美,更着迷于桥在不同环境中所起的多种多样的形式作用,文中举了四个例子,请把它们找出来细细体会。

5.抽学生回答,师小结。

(板书)6.本文是一篇带有说明性质的小品,它在内容和写法上与《中国石拱桥》有很大不同,带领学生对此进行分析,使其进一步了解说明文的特点。

7.师:美无处不在,只是缺少发现。

请大家回忆一下曾让我们觉得美的事物,试着用文字把它展现出来。

8.抽几名学生朗读他所写的,请其他学生作评价。

9.指导完成作业。

(见练习设计1)1.进入新课学习。

2.朗读课文,其他学生在文中划出佳句。

3.朗读自己划出的语句,品味本文语言。

4.找出例子,列出提纲,感受文章画意美。

5.回答问题,与教师一起明确答案。

6.与《中国石拱桥》进行比较阅读,加深对说明文的了解。

7.写作,当场完成。

8.锻练提高描写能力。

9.完成练习。

板书设计桥之美石桥与密密的苇丛相配合给人带来的特别感受。

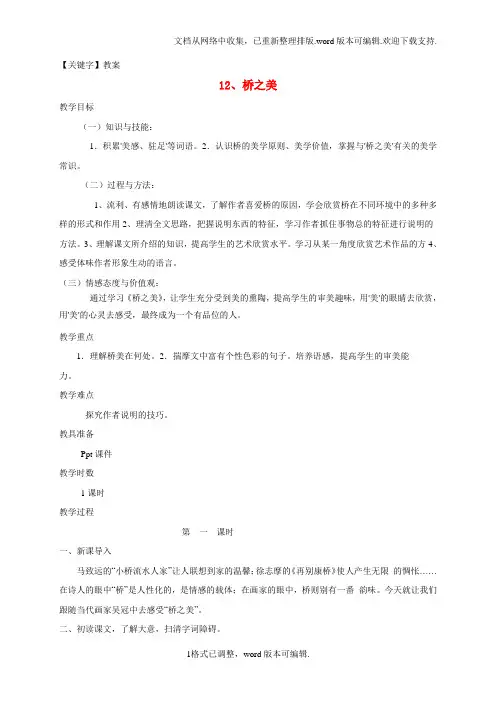

【关键字】教案12、桥之美教学目标(一)知识与技能:1.积累'美感、驻足'等词语。

2.认识桥的美学原则、美学价值,掌握与'桥之美'有关的美学常识。

(二)过程与方法:1、流利、有感情地朗读课文,了解作者喜爱桥的原因,学会欣赏桥在不同环境中的多种多样的形式和作用2、理清全文思路,把握说明东西的特征,学习作者抓住事物总的特征进行说明的方法。

3、理解课文所介绍的知识,提高学生的艺术欣赏水平。

学习从某一角度欣赏艺术作品的方4、感受体味作者形象生动的语言。

(三)情感态度与价值观:通过学习《桥之美》,让学生充分受到美的熏陶,提高学生的审美趣味,用'美'的眼睛去欣赏,用'美'的心灵去感受,最终成为一个有品位的人。

教学重点1.理解桥美在何处。

2.揣摩文中富有个性色彩的句子。

培养语感,提高学生的审美能力。

教学难点探究作者说明的技巧。

教具准备Ppt课件教学时数1课时教学过程第一课时一、新课导入马致远的“小桥流水人家”让人联想到家的温馨;徐志摩的《再别康桥》使人产生无限的惆怅……在诗人的眼中“桥”是人性化的,是情感的载体;在画家的眼中,桥则别有一番韵味。

今天就让我们跟随当代画家吴冠中去感受“桥之美”。

二、初读课文,了解大意,扫清字词障碍。

1.朗读课文,圈点课文生字词。

纤(xiān)细着(zhuó)重驻(zhù)足脂(zhī)粉颐(yí)和园前瞻(zhān)后顾煞(shà)风景矛盾(máo dùn) 赡(shàn)养煎熬(áo)2.解释下列词语。

煞风景:破坏人的兴致。

史诗:叙述英雄传说或重大历史事件的叙事长诗。

驻足:停止脚步。

失之毫厘,差之千里:意思是相差虽小,而造成的误差或错误极大。

3.作者链接。

吴冠中,1919年出生于江苏省宜兴县。

现代著名画家。

油画代表作《长江三峡》《鲁迅的故乡》等,中国画代表作《春雪》《长城》等。

相关链接类文扩读一、桥陆蠡月下,这白玉般的石桥。

描画在空中的,直的线,匀净的弧,平行的瓦棱,对称的庑廊走柱,这古典的和谐。

清池里,鱼儿跳了起来,它也热得出汗么?远处,管弦的声音。

但当随着夜晚的凉飔飘落到这广大的庭院中来时,已是落地无声了。

是谁。

托着颐在想呢。

选自《陆蠡文集》二、漫谈桥的美游览祖国的名胜,也许你醉于名楼,也许你忘返于名山大川,而我偏爱恋桥的秀美。

那横跨在青山绿水间仪态万方的桥,常常把人带进一个诗情画意的美的境界。

“水从碧玉环中过,人从艺术背上行。

”多么令人神往。

远古的神话,把天上的彩虹说成是“人间天上的桥”,而古往今来的诗人,却爱把人间的桥比作天上的彩虹。

桥的美,首先在于它建筑艺术的美。

无论是拱桥、联拱桥、梁桥、开合桥,还是卧桥、浮桥和悬桥,它们的序列组合、空间安排、比例尺度、造型样式、色彩质地等方面,都十分讲究均衡、对称、变化、和谐,甚至还有韵律和节奏,显示出造型的美。

著名的赵州桥,是我国目前还保存完好的一座古代石拱桥。

它横跨在河北赵悬洨河上,一个大拱,状若长弓,桥面与水面却几乎平行。

大拱的两肩上,又各有两个小拱,拱上加拱,这样不仅减少了水流阻力,减轻桥重,而且桥身多变化,不呆板,更显美观,整个拱身结构匀称,精巧空灵,雄伟之中见秀逸。

历代人们都赞颂赵州桥之美。

唐朝的张鷟说,远望这座桥像“初月出云,长虹饮涧”。

今天人们不仅观赏它的巧夺天工的造型美,而且为它在世界桥梁史上首创拱肩加拱的“敞肩拱”型桥,感到自豪。

桥的美,还在于它融合了多种艺术美。

雕刻、绘画、亭阁、工艺美术,乃至碑亭中的诗文,共同构成了桥的美。

北京丰台的卢沟桥,桥上的石柱雕刻着狮子四百八十五个。

有的母子相抱,有的交头接耳,有的倾听水声,有的凝目远望,千姿百态,惟妙惟肖。

意大利人马可·波罗,在他的游记里,称颂此桥是“世界上独一无二的”,并且特别欣赏桥柱上的石狮,说它们“共同构成了美丽的奇观”。

桥的美,还因为它往往和周围环境、自然景色互相配合,格局相宜,融为一体,造成一体美的境界。

桥之美提示:本文计划共用两课时,第一课时完成自主学习,第二课时完成问题交流、展现提升、巩固达标。

学习目标:1、引导学生理解作者爱桥的原因。

2、品味文章优美而富有韵味的语言。

3、学会从某一角度欣赏艺术作品的方法。

学习重难点:1、理解作者的欣赏角度。

2、分析欣赏语言。

作者其人:吴冠中教授,是当代著名的画家,最早画的作品多以江南水乡为题材,画面充满诗意,他特别重视点、线、面的结合与搭配。

在中国乃至世界画坛都具有极大的影响,他也是出色的美术教育家、散文家。

导语:马致远的“小桥流水人家”让人联想到家的温馨;徐志摩的《再别康桥》使人产生无限的惆怅……在诗人的眼中“桥”是人性化的,是情感的载体;在画家的眼中,桥则别有一番韵味。

今天就让我们跟随当代画家吴冠中去感受“桥之美”。

学习过程:一、自主学习1、自由朗读课文,并正字正音。

(请小组长注意把握时间。

)2、解决生字词,对下列字词注音。

(由科代表组织听写,各小组作好相应的人员安排。

)煞()纤()细驻()足弧()线3、吴冠中先生在文中说“美术工作者大都喜欢桥,”他自己对桥当然也是情有独钟,他对桥的喜爱是否有其独特的视角呢?请同学们找出作者的眼中桥之美在何处? (阅读1-3段后回答。

)4、精读第四段。

(朗读方式不限,可小组齐读、可自由朗读、可默读、、、、、、朗读时请注意语速、情感)(1)本段举了四个例子来说明桥之美,如果由你根据作者描述为这些画面命名,你会为它们取什么优美的名字呢?(2)、学会欣赏美。

(对第四段的四幅画进行赏析)(要求:1、每两组赏析一幅画。

1-2组赏析第一幅,3-4组赏析第二幅,5-6组赏析第三幅,7-8组赏析第四幅。

讨论时可两组共同探讨。

赏析前,每个小组在小组长的带领下,将自己要赏析的画面进行轻声而富有感情的朗读。

如果可以,请你闭上眼睛,想象你刚刚读到的画面。

)(3)、一段优美的文字,怎少得了你们的声音呢?试比比看谁读得最棒。

(本组赏析的哪幅画就朗读那些相对应的句子,可小组齐读、可个人朗读。

初二语文上册第12课《桥之美》教师教案内容预览:«桥之美»教案●教学目的知识目的1.积聚〝美感、史诗、驻足〞等词语,并练习用词造句。

2.了解文中所提醒的美学原那么。

3.看法桥的美学价值,掌握与〝桥之美〞有关的美学知识。

才干目的1.理清全文思绪,掌握说明对象的特征,了解课文所引见的知识,提高先生的艺术欣赏水平。

2.了解本文的说明顺序,探求作者说明的技巧。

逐渐提高阅读说明文的才干。

3.揣摩本文充溢诗意的描写文字和带有说明性的文字,体味言语的特性颜色,培育良好的语感。

德育目的经过学习«桥之美»,让先生充沛遭到美的熏陶,提高先生的审美兴趣,用〝美〞的眼睛去欣赏,用〝美〞的心灵去感受,最终成为一个有层次的人。

●教学重点1.了解桥美在何处。

2.揣摩文中富有特性颜色的句子。

培育语感,提高先生的审美才干。

●教学难点理清本文的说明顺序,掌握说明方法,探求作者说明的技巧。

●教具预备多媒体●课时布置1课时●教学进程[教学要点]朗诵课文,全体掌握文意;明白说明对象,掌握对象特征;掌握行文思绪,理清说明顺序;揣摩言语,体会本白话语的特性颜色;比拟阅读,体会两文的相异之处。

[教学步骤]一、导语设计设计〔一〕桥是充溢魅力的一种修建,它集适用功用与审美价值于一身。

生活中少不了桥,而且桥自身的美以及它给人的丰厚的联想和感受,使桥历来都是文人画士笔下的宠儿。

作为中国现代著名的画家,吴冠中先生用他那充溢诗情画意的笔为我们引见桥之美,让我们一同欣赏«桥之美»。

〔板书文题〕设计〔二〕桥梁专家茅以升笔下的桥方式优美、结构稳固、历史悠久。

在画家眼里,桥的魅力在哪里?让我们随着画家的构图框,对〝桥之美〞停止一番新的审视与跟随吧!二、明白说明对象,掌握对象特征1.教员配乐朗诵课文,先生听读,初步感知文意。

2.先生齐读课文,并思索:〔1〕在作家看来,〝桥〞美在何处?请画出提醒〝桥之美〞的文句。