浅谈章士钊《评新文化运动》

- 格式:doc

- 大小:16.00 KB

- 文档页数:2

课题:岳麓版教材·必修III·第五单元·第21课《新文化运动》授课教师:广东省东莞市石龙中学李四华《新文化运动》——以“百度”新闻来呈现史料一、教学设计(一)教学目标分析1、知识与能力:掌握新文化运动的基本概念:背景与原因、过程与特点、作用与影响2、过程与方法:(1)“百度”新闻的方式呈现史料,组织学生从史料中提取信息,分析并提出问题,形成认识。

(2)创设情境让学生参与体验,在过程中形成感悟。

(3)通过分组抢答比赛的过程来激发学生敢于表达自己想法的勇气,既锻炼学生的思维,又提高学生的胆量,也培养学生竞争意识合作意识,引导学生成为历史课堂的主人。

(4)用新文化运动“打倒孔家店”与今天全球祭孔作对比,组织学生讨论交流,引导学生思考我们应如何对待传统文化这一重大课题。

3、情感态度与价值观:(1)通过学习本课,使学生感受到新文化运动中主要代表人物在反封建斗争中的勇敢精神和先锋作用,形成对“新文化运动”及其先驱的敬仰和赞赏。

(2)通过学习本课,使学生认识到新文化运动是我国历史上空前的一次思想大解放运动,“民主”和“科学”是新文化运动的两面旗帜,从而增强在新时代条件下民主与科学的意识。

(二)教学内容分析1、教材内容的地位、作用和意义:本课属于必修Ⅲ文化发展历程的“近现代中国的先进思想”这一单元中的第二部分,它上承“西学东渐”,下启“毛泽东与马克思主义的中国化”。

新文化运动既是资产阶级领导的旧民主主义革命的补课,又是无产阶级领导的新民主主义革命的序曲。

运动中民主与科学旗帜的树立,刷新了国民的观念,重铸了国魂,形成了一次空前的思想解放运动。

马克思主义正是在这种情况下,乘着俄国革命胜利之风,在中国广泛传播。

由于这一时期的文字和图片资料比较丰富,所以在教学时适当地进行引入,引导学生从新文化运动兴起的背景出发,联系具体内容,分析新文化运动的作用及影响。

2、教材的编排特点、重点和难点:重点:新文化运动的主要内容及影响。

中国现代文学三十年(名词解释)第一个十年“八事”:胡适《文学改良刍议》,从不同角度针砭旧文坛的复古主义和形式主义,阐述文言文作为一种文学工具已经丧失活力,从内容到形式都提出了革新的要求,文学革命的发难之作。

“三大主义”陈独秀《文学革命论》,从启蒙角度抨击了旧文学之“阿谀夸张、虚伪迂阔”,认为文学与国民性是互为因果的。

学衡派以1922年1月南京创刊的《学衡》杂志而得名,文学革命时期的守旧派,梅光迪、胡先骕、吴宓等人,相信靠传统伦理道德来凝聚中国,反感新文化运动的激进性质,主张昌明国粹,融化新知。

甲寅派文学革命时期的守旧派,章士钊复刊甲寅周刊,发表《评新文化运动》,试图从逻辑学、语言学、文化史等角度论证白话文不能取代文言文,甚至断定白话文已成强弩之末,遭到新文学阵营一致反对,纷纷从不同角度批驳甲寅。

双簧戏文学革命长岛过程中,钱玄同化名“王敬轩”给《新青年》写信,汇集种种旧文人对文学革命的言论,刘半农福新辩驳,在《新青年》刊登,扩大文学革命影响。

鲁迅字豫才,原名周樟寿,周树人,弃医从文,《新青年》编辑,发表第一篇白话小说《狂人日记》,小说集《彷徨》《呐喊》等,1930年发起成立做脸,伟大文学家、思想家、革命家。

《呐喊》鲁迅第一本小说集,名字意指他受新文化运动鼓舞,“有时候仍不免呐喊几声……”,明显保留着“五四”高潮期奋起呼唤的特色。

《狂人日记》鲁迅在《新青年》第4卷第5号发表,中国现代文学史第一篇用现代体式创作的百花短片小说,以“表现的深切和格式的特别”成为中国现代小说开端。

《阿Q 正传》鲁迅《呐喊》,展现辛亥革命前后畸形的中国社会和中国人,有特定政治经济文化背景,章回体,典型人物阿Q 、赵太爷、吴妈、王胡、假洋鬼子……《野草》散文集,以诗的意向呈现作家这时期内心的紧张,与对绝望的反抗。

《朝花夕拾》10篇回忆性散文集,原名“旧事重提”,是作家步入中年后,对自己家乡和早年生活往事与道路的“反顾”(《从百草园到三味书屋》)文学研究会(人生派)五四时期,由叶绍钧、许地山、周作人等12人在北京成立的反帝反封建进步文学社团,主张“文学为人生”,引领现实主义思潮,新文化运动中成立最早、影响贡献最大的文学社团之一。

中国现代文学史林纾(1852~1924年),字琴南,近代文学家、翻译家。

福建闽县(今福州市)人。

早年曾从同县薛锡极读欧阳修文及杜甫诗。

后读同县李宗言家所藏书,不下三、四万卷,博学强记,能诗,能文,能画,有狂生的称号。

光绪八年(1882年)举人,考进士不中。

二十六年(1900年),在北京任五城中学国文教员。

所作古文,为桐城派大师吴汝纶所推重,名益著,因任北京大学讲席。

辛亥革命后,入北洋军人徐树铮所办正志学校教学,推重桐城派古文。

后在北京,专以译书售稿与卖文卖画为生。

新文化运动1、猛烈批判传统文化1915年9月《青年杂志》在上海创刊(第二卷起易名为《新青年》),由陈独秀主编,"五四"新文化运动即由此为肇始。

2、广泛引进和吸收运用西方文化:各种各样的思潮理论:特别是人道主义、进化论、社会主义和个性解放的文化思潮3新文化运动的基本内容:提倡民主,反对专制;提倡科学,反对愚昧;提倡新道德,反对旧道德;提倡新文学,反对旧文学。

把斗争锋芒指向维护封建制度的孔教.陈独秀:中国共产党创始人和早期领导人之一。

原名庆同,字仲甫。

安徽怀宁人。

早年留学日本。

1903年参加拒俄运动,旋又助章士钊主编报纸,曾参加反对清王朝和反对袁世凯的斗争。

1915年创办《新青年》杂志,举起民主与科学的旗帜。

1916年任北京大学教授。

1918年和李大钊创办<<每周评论>>,提倡新文化,宣传马克思主义,是五四新文化运动的主要领导人之一。

1917年2月,陈独秀发表《文学革命论》,提出文学革命“三大主义”。

胡适(1891-1962)胡适,字适之,安徽绩溪人。

现代学者,历史学家、文学家,哲学家。

胡适早年在上海求学,初步接触了西方的思想文化,受到梁启超、严复思想的较大影响。

1910年赴美后先入康乃尔大学农学院,后转文学院哲学。

1915年入哥伦比亚大学研究院,师从哲学家杜威,接受了杜威的实用主义哲学,1917年回国,任北京大学教授,加入《新青年》编辑部,撰文反对封建主义,宣传个性自由、民主和科学,积极提倡“文学改良”和白话文学,成为当时新文化运动的重要人物。

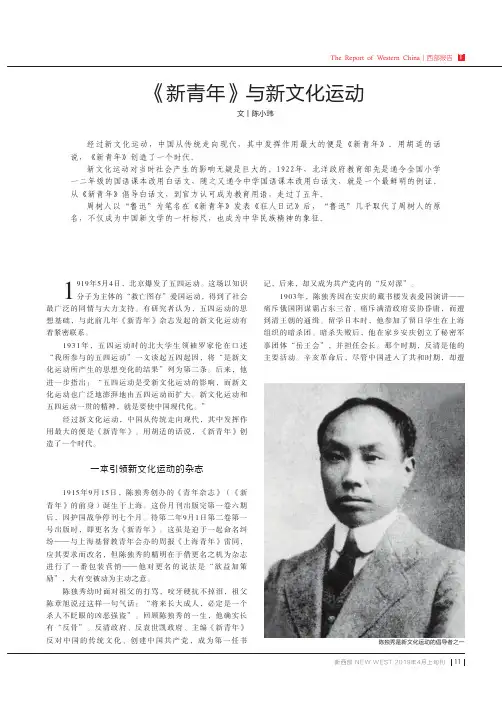

11新西部 NEW WEST 2019年4月上旬刊经过新文化运动,中国从传统走向现代,其中发挥作用最大的便是《新青年》。

用胡适的话说,《新青年》创造了一个时代。

新文化运动对当时社会产生的影响无疑是巨大的。

1922年,北洋政府教育部先是通令全国小学一二年级的国语课本改用白话文,随之又通令中学国语课本改用白话文,就是一个最鲜明的例证。

从《新青年》倡导白话文,到官方认可成为教育用语,走过了五年。

周树人以“鲁迅”为笔名在《新青年》发表《狂人日记》后,“鲁迅”几乎取代了周树人的原名,不仅成为中国新文学的一杆标尺,也成为中华民族精神的象征。

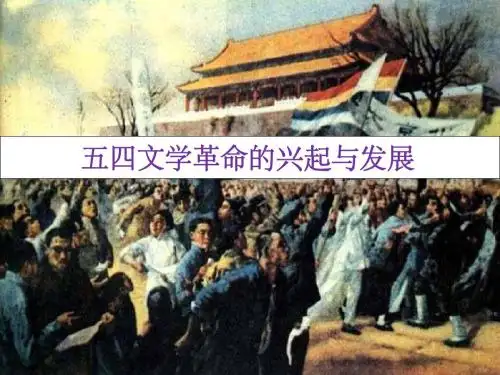

文丨陈小玮《新青年》与新文化运动1919年5月4日,北京爆发了五四运动。

这场以知识分子为主体的“救亡图存”爱国运动,得到了社会最广泛的同情与大力支持。

有研究者认为,五四运动的思想基础,与此前几年《新青年》杂志发起的新文化运动有着紧密联系。

1931年,五四运动时的北大学生领袖罗家伦在口述“我所参与的五四运动”一文谈起五四起因,将“是新文化运动所产生的思想变化的结果”列为第二条。

后来,他进一步指出:“五四运动是受新文化运动的影响,而新文化运动也广泛地澎湃地由五四运动而扩大。

新文化运动和五四运动一贯的精神,就是要使中国现代化。

”经过新文化运动,中国从传统走向现代,其中发挥作用最大的便是《新青年》。

用胡适的话说,《新青年》创造了一个时代。

一本引领新文化运动的杂志1915年9月15日,陈独秀创办的《青年杂志》(《新青年》的前身)诞生于上海。

这份月刊出版完第一卷六期后,因护国战争停刊七个月。

待第二年9月1日第二卷第一号出版时,即更名为《新青年》。

这虽是迫于一起命名纠纷——与上海基督教青年会办的周报《上海青年》雷同,应其要求而改名,但陈独秀的精明在于借更名之机为杂志进行了一番包装营销——他对更名的说法是“欲益加策励”,大有变被动为主动之意。

陈独秀幼时面对祖父的打骂,咬牙硬抗不掉泪,祖父陈章旭说过这样一句气话:“将来长大成人,必定是一个杀人不眨眼的凶恶强盗”。

中国现当代文学史整理绪论一、现代文学的范围与分期中国现代文学,指起于五四前夕,迄于新中国成立这一时期文学历史,即从1917年发难的“文学革命”到1949年全国第一次“文代会”召开,大约三十二年文学发展历史。

分期1917年到1927年为第一个时期,五四新文学运动的产生和发展时期;1927年到1937年为第二时期,左翼文学运动的形成和壮大时期;1937年到1949年为第三个时期,抗战的民主的文学运动的勃兴和繁荣时期。

二、现代文学的性质1.“无产阶级领导的人民大众的反帝反封建的文学,即新民主主义文学”2.“改造民族灵魂的启蒙文学”3.“现代化的与世界文学相沟通的民族文学”4.“用现代文学语言与文学形式,表达现代中国人的思想、感情、心理的文学。

”三、现代文学的主题、题材与形式1.充满矛盾与张力的主题现代作家对待现代化的态度并不是统一的,主题的呈现往往充满了矛盾与较大的差异,呈现出一种“复调现象。

”所谓复调(poliphony)本是音乐术语,指欧洲18世纪(古典主义)以前广泛运用的一种音乐体裁,它与和弦及十二音律音乐不同,没有主旋律和伴声之分,所有声音都按自己的声部行进,相互层叠,构成复调体音乐。

复调小说是前苏联学者巴赫金创设的概念。

"复调"也叫"多声部",本为音乐术语。

巴赫金借用这一术语来概括托斯妥耶夫斯基小说的诗学特征,以区别于"那种基本上属于独白型(单旋律)的已经定型的欧洲小说模式"。

“复调小说”的概念是现代文论的一个重大飞跃,对读者反映论、接受美学、解构主义等都有深刻影响。

2.多样化的题材两大基本题材:知识分子题材与农村题材。

同时又极为广阔:中国社会各个阶层在现代化进程中的思想、命运、形象与心理情绪都无一例外地被摄入作家们的艺术视野。

3.文学形式的现代化与民族化的纠结现代文学前半期:文学形式的“现代化”诉求被置于前所未有的重要地位。

抗战的爆发扭转了这一进程一直在复杂而曲折的历史轨道中寻求自己作为现代民族文学的位置和特色。

选择题周公将从远古到殷商的礼仪进行了大规模的整理、改造和规范化,孔子也一再强调自己“梦见周公”“吾从周”。

但后世普遍认为儒家思想的开创者是孔子而非周公,这主要是基于孔子A. 将血缘纽带注入到政治秩序之中B. 更加注重等级规范和尊卑秩序C. 高扬道德自觉并关注人伦亲情D. 将礼乐制度改造为封建统治秩序【答案】C【解析】结合所学知识可知,孔子强调“克己复礼”,即约束自己,使言行符合于礼,由此可以得出其强调道德自觉,以维护周礼,C正确;A项与孔子无关;B项“更加注重”说法不准确,排除;孔子处于奴隶社会时期,其维护的是奴隶主阶级的利益,与“封建统治秩序无关”,D错误。

选择题苏格拉底提出“美德即知识”并提出美德一定要践行。

王阳明提出道德修养的关键在于“致良知”,为遏制伪善流行,特别强调要做到“知行合一”。

这反映了二者都A.强调践行美德B.重视智慧发展C.注重等级秩序D.关注理性思考【答案】A【解析】苏格拉底提出“美德即知识”并提出美德一定要践行;王阳明提出“致良知”是道德修养的关键并特别强调“知行合一”。

这反映了二者不仅提倡美德,而且强调用实际行动来实现美德,故A正确;重视智慧发展不符合材料中王阳明的信息,故B错误;材料信息未涉及注重等级秩序和关注理性思考,故CD错误。

王夫之曾指出,“凡知者,或未能行,而行者,则无不知”,“如‘明明德’(注:弘扬光明正大的品德)者,行之极也,而其功以格物、致知为先焉”。

这集中体现了王夫之A. 重视实践的知行观B. 以知统行的方法论C. 本善习远的道德观D. 格物致知的修养论【答案】A【解析】据材料“凡知者,或未能行,而行者,则无不知……其功以格物、致知为先焉”并结合所学知识可知,格物体现了实践的思想,这反映了重视实践的知行观,故A正确;材料无法体现以知统行的方法论,故B错误;材料主旨不是强调本善习远的道德观,故C错误;格物致知属于朱熹的理学思想,不是王夫之思想,故D错误。

New Youth and the New Culture Movement 作者: 桑兵[1]

作者机构: [1]浙江大学历史系,浙江杭州310028

出版物刊名: 学术月刊

页码: 163-184页

年卷期: 2020年 第5期

主题词:�新青年》;新思潮;新文化运动;陈独秀;胡适

摘要:既往关于新文化运动的历史叙述,都以《新青年》为发端和动因,实则新文化运动是在五四运动之后,由国民党、江苏教育会联手发动,以延续五四风潮冲击段祺瑞和安福系的未竟之业,用文化运动的形式推动国民革命的社会运动。

《新青年》同人中,除陈独秀、李大钊予以呼应鼓吹外,胡适明确表示不赞成,甚至认为使得新思潮运动变质,其余成员也不以群众性的社会政治运动为然,文字言论几乎没有响应,行动也相当疏离隔膜。

只是在反击章士钊和学衡派的攻击时,对新文化运动有所辩护。

不过,新文化运动思想上的确受《新青年》的影响,并将新思潮扩展到全国和社会各界,舆论又将《新青年》同人视为新文化运动的领袖,五四→新文化运动的历史顺序,变成新文化运动→五四运动的倒置叙述,掩盖了《新青年》内部分歧所体现的近代中国两种不同趋新取径的矛盾冲突。

第一章文化革命与“五四”新文学(1917-1927)第一节概述1.“五四”文学革命发生的背景【答】“五四”文学革命的直接背景和动力是“五四”新文化运动。

2.《新青年》杂志在文学革命中的重要作用【答】“五四”时期以陈独秀主编的《新青年》为主要阵地,反对旧道德、提倡新道德,兴起了“民主”与“科学”的新文化思想启蒙运动。

《新青年》大力介绍自由平等学说、个性解放思想、社会进化论,给人们提供了思想武器。

3.胡适、陈独秀、刘半农、周作人等人在文学革命讨论中的代表性文章和重要观点【答】l917年1月,《新青年》刊出胡适的《文学改良刍议》,提出从“八事”人手,即:须言之有物,不模仿古人。

须讲求文法,不作无病之呻吟.务去滥调套语,不用典,不讲对仗,不避俗字俗句。

他主张书面语要与口头语接近,要求以白话文学为“正宗”。

陈独秀在《文学革命论》中旗帜鲜明地提出文学革命的三大主义,即建设国民的、写实的、社会的文学,反对贵族的、古典的、山林的文学。

他把文学革命当做“开发文明”、改变“国民性”并借以“革新政治”的“利器”,同时也肯定文学自身独立存在的价值。

刘半农则发表《我之文学改良观》,提出改革韵文、散文.使用标点符号等许多建设性意见。

他还和钱玄同在《新青年》上发表了“双簧信”,即由钱玄同化名王敬轩给《新青年》写信。

模仿旧文人口吻,将他们反对新文学与白话文的种种观点、言论加以汇集,然后由刘半农写复信,逐一辩驳,此举引起广泛的社会注意。

周作人1918年发表了《人的文学》一文。

提出新文学应当是“人的文学”,反对封建的“非人的文学”。

他所谓的“人的文学”,是以合乎人性的人的灵肉一致的生活为是的文学。

周作人的“人的文学”主张,对新文学第一个十年的理论建设和文学创作产生了重大影响,成为这一时期文学创作的重要特色。

4.文学革命最初的创作实际和代表性作家作品【答】文学革命发动后,很快便形成规模和声势,产生了广泛的社会效应,取得了重大的实绩:一是白话文的全面推广。

目录陈独秀与新文化运动(1915.9.15-1919.5.4) (2)摘要: (2)一.是时陈独秀: (2)二.背景: (3)1. 政治: (3)2.经济: (3)3. 文化: (4)4. 社会: (4)三.基本内容: (4)四.过程: (4)五.意义与不足: (5)六.总结与启示: (6)陈独秀与新文化运动(1915.9.15-1919.5.4)摘要:陈独秀是新文化运动的发起者和领导者,他的身影贯穿新文化运动的始终。

陈独秀的经历则造就了他的性格,坚韧执着,不屈从于权威,有自己的想法,胆大肯干。

新文化运动的基本内容和背景广为人知,但并不是很多人都清晰地了解新文化运动具体的过程和背景。

本文以陈独秀的经历为线索,贴近新文化运动的具体过程,简要分析一些具体事件在新文化运动中的意义,呈现一个具有真实感的,贴近生活的,具体的陈独秀和新文化运动。

一.是时陈独秀:1879年10月9日,陈独秀出生在皖西南的一座历史悠久的古文化名城——安庆。

陈独秀的父亲有三个兄弟,大伯父陈衍藩死于太平天国安庆保卫战,二伯父夭折陈衍藻夭折,其父陈衍中亦是在1881年于苏州染上瘟疫后去世,陈独秀由四叔陈昔凡及其母亲查氏抚养。

陈昔凡在东北当官,于是平日里便是由其祖父陈章旭教育陈独秀。

祖父喜欢抽鸦片,脾气坏,但是在陈氏家族里地位至高无上,族里的人都不敢忤逆他的意思。

这种家长制的作风给少年陈独秀留下了深刻的印象,他的反抗精神或许便是在那个时候萌芽。

而其母查氏是菩萨心肠,尽管家里贫穷,在乡人遇到急难的时候仍是鼎力相助。

这种助人为乐的品质也深深地影响了年幼的陈独秀。

1896年,17岁的陈独秀参加院试①,考上了秀才。

1897年7月,陈独秀协同兄弟、同学及先生一行人赴南京参加江南乡试②。

其间他首次接触了梁启超办的《时务报》,对梁启超“变亦变,不变亦变”的观点十分感兴趣。

陈独秀乡试落第,1898年被回家省亲的陈昔凡带到东北,不想义和团闹得正凶,关东不得安宁。

不可否认,五四新文化运动和新文学运动有失误的地方,五四之后中国文化和文学的很多弊端都可以从五四之中找到历史的渊源,所以,对五四进行历史反思和现实意义的总结是非常必要的。

但另一方面,我认为,评价和定位五四,我们不应该脱离具体的历史语境,我们不能用今天的现实状况和理论水平来要求五四,很多人都把目前中国思想文化领域存在的问题归罪于五四进而否定五四,我认为这是反“历史”的,也是标准错位的。

那么,现代文学与传统文学是否是断裂的关系?在现代与传统的意义上我们如何评价 五四?本文将主要探讨这两个问题。

一近年来,对五四新文化运动和新文学运动的否定性观点越来越多,比如批评白话文运动,郑敏认为:“将文言文语文化传统的政治偏见的种子”。

再比如批评五四把“科学”和“民主”绝对化,和“赛先生”变成了“德菩萨”和“赛菩萨”,他批评五四新文化运动试图用这两个“先生”来一劳永逸地解决中国的一切问题。

还有诸多具体的批评,但根本性的批评也是最多的批评是认为五四极端反传统,从而丢弃了传统,造成了中国文化与文学的断裂。

我认为,这种观点不仅对五四新文化运动和新文学运动的理论有误解,对中国现代文化特征和性质的判断也是错误的。

五四新文化运动的确是陈独秀、胡适等人发动的,他们的理论代表了新文化运动的主流,他们通常被称为“新文化派”。

但五四以后所形成的中国现代文化包括文学却是一种复合体,五四新文化运动时,各种力量相互制衡并且相互作用,因而所形成的现代中国文化和文学也具有各种因素,既有西方的因素,也有中国传统的因素,既具有西方性,又具有中国传统性,这两方面相融合从而使中国现代文化和文学既不同于西方文化和文学,也不同中国传统文化和文学,而具有新的品质。

五四新文化运动不具有单纯性,中国现代文化和文学也不是单一的整体。

很多人都把中国现代文化和文学理解为陈独秀、胡适等人所提倡的“新文化”和“新文学”,这是很大的误解。

五四时期,在文化和文学上有各种各样的理论主张和具体实践,从极端传统派到传统派到折衷派到西化派到极端西化派,从而构成了一条完整的从“中”到“西”的链条。

从“学衡派”和“五四新⽂化派”的论争谈起2019-09-26[关键词] 学衡派;五四新⽂化派;新⼈⽂主义鲁迅于《估》中说:“夫所谓《学衡》者,据我看来,实不过聚在‘聚宝之门’左近的⼏个假古董所放的假毫光;虽然⾃称为‘衡’,⽽本⾝的称星尚且未曾钉好,更何论于他所衡的轻重的是⾮”;“我所佩服诸公的只有⼀点,是这种东西也居然会有发表的勇⽓。

”①鲁迅之所以对“学衡派”如此轻蔑,主要是因为他把“学衡派”和以往的国粹派(如康有为、严复、林纾等⼈)等量齐观,认为他们字句尚且不通,更谈不上“昌明国粹”。

“学衡派”从诞⽣之⽇起就受到了鲁迅、胡适等⼈的指责,⽽由于以鲁迅、胡适为代表的“五四新⽂化派”在长期的“五四”史研究中占主流地位,因此“学衡派”在上世纪90年代之前的60多年中,⼀直被⽬为守旧派的代表之⼀。

之后,随着对鲁迅评价的祛魅化,“五四”神话的消解,以及新国学热的升温,学界才开始重新评估“学衡派”。

⼈们不再认为“学衡派”是“反动派”或“守旧派”,⽽视其为新⽂化运动中的“⽂化保守主义者”②。

在这中间,也不乏有⼈对“学衡派”以过于理想化的提升,然⽽问题并⾮这么简单。

本⽂拟从“学衡派”的主张和⽴场、“学衡派”与“新⽂化派”之间的论争以及“学衡派”未切中“新⽂化派要害的原因等⽅⾯进⾏整理,以厘清“学衡派”在中国的历史进程中究竟扮演了何种⾓⾊。

⼀、“学衡派”的主张和⽂化⽴场“学衡派”因《学衡》杂志得名,《学衡》创刊于1922年1⽉,由吴宓担任总编辑。

长期以来为《学衡》撰稿者不下百⼈,但真正有影响、⾜可称为灵魂和核⼼的则是吴宓、梅光迪、胡先、汤⽤彤、柳诒徵等。

事实上,在《学衡》创刊时,新⽂化运动已从⾼潮⾛向尾声。

客观地讲,在“五四”时“新⽂化派”始终没有遇到强劲的对⼿。

“五四”时期,⾯对强⼤的“新⽂化派”,传统阵营的“守旧派”们的反抗犹如蚍蜉撼树,林纾以及章⼠钊为代表的“甲寅派”等在与鲁迅、胡适等⼈的较量中均败下阵来。

1 晚清文学革新运动(1)在维新运动直接促助下,出现了突破传统的观念和形式,以适应社会改良与变革要求的尝试,其中包括提出“我手写我口,古岂能拘牵”的新诗派,让诗歌“适用于今,通行于俗”的“诗界革命”,将小说的政治宣传与思想教化功能极大提高,企求达到“改良群治”和“新民”目标的“小说界革命”。

以及要求打破桐城派古文藩篱,推广平易畅达的“新文体”的“文界革命”。

(2)在晚清,袭廷梁呼吁提倡过白话文,为后来的文学革命大力倡导白话文造成一种蓄势。

(3)清末民初,域外小说翻译大盛,打破思想封闭状态,开始参与世界文学“对话”,晚清域外小说输入造成的开放态势被文学革命承续并扩展。

2 《新青年》杂志1915年9月,《青年杂志》在上海创刊,新文化运动以此为肇始,1917年迁京,1919年借五四运动大势将新文化和新文学运动推向高潮。

《新青年》集中代表了新文化运动的思想特色,主编陈独秀在发刊词《敬告青年》中提出“人权,平等,自由”的思想,确认“人权平等之说兴”与“科学之兴”“若舟车之有两轮”。

是推进现代社会进化的基本条件。

《新青年》倡导民主与科学精神,提出“要从西方请进德先生和赛先生来”“救治中国政治上道德上学术上思想上一切的黑暗”。

在《新青年》集结的急进知识分子主要从两方面推进思想启蒙运动:其一是重新评判孔子,抨击文化专制主义,倡导思想自由,其二是广泛引进和吸收运用西方文化。

1918年1月号起,《新青年》改由陈独秀,李大钊,胡适,刘半农,沈尹默,钱玄同轮流编辑,鲁迅撰稿。

3 新文化运动与文学革命的关系新文化运动直接促成了文学革命,而文学革命又成为新文化运动最重要最有实绩的一部分,文学革命的性质与导向,成就与局限都与新文化运动息息相关。

(1)蔡元培提出“思想自由,兼容并包”促进了“新思想,新学术”发展,新文化运动借北大学术的自由空气推波助澜,导致了1919年五四爱国学生运动,文学革命在这种背景下发生。

(2)新文化运动的倡导者推动了一场旨在反对文言,反对旧文学,提倡新文学的文学革命。

陈明敏:浅谈章士钊《评新文化运动》

《评新文化运动》这篇文章被章士钊公开演讲过多次,在正式刊物上发表过两次。

文中指出“愚在长沙、南京、上海、北京等处,为此说者屡矣”,但他也表示只是阐述一下自己的观点“然批评之学,吾夙无之”。

第一次是于1923年8月21日~22日发表在《新闻报》上,主要针对胡适在《国语周刊》上所发表的“不值一驳”这个论断。

第二次是于1925年9月5日。

针对章士钊自7月《甲寅》复刊以来,频频发文反对白话文这一举动,8月30日胡适写下《老章又反叛了》予以回应,并在文中宣言“我的受降城是永远四门大开的。

但现在改定我的受降条例了:凡自夸‘摈白话弗读,读亦弗卒’的人,即使他牵羊担酒,衔璧舆梓,捧着‘白话歪词’来投降,我决不收受了!”。

章士钊看后较为气愤,当即在9月5日出版的《甲寅》周刊上发表《答适之》,9月12号又再次刊登了《评新文化运动》,随后还写出《评新文学运动》。

章士钊一生坚持文言文写作,虽有白话习作,但没有公开发表过任何白话文,是一位纯粹提倡中国传统文化的学者。

在二度游欧之前,章士钊曾在自己所办的《甲寅》月刊上宣传过西方文化。

而在二度游欧后,他发现西方文化本身存在很多弊端,不应当在具有深厚文化底蕴的中国大肆普及,且新文化运动将中国传统文化完全抛置一旁而不顾的举动让他担心新文化运动会使中国文化丧失自己的特性,造成中国在文化上的亡国,使中国人丧失自己的文化标识,变成“无所归类”的人,因此开始反对新文化运动。

《评新文化运动》里的观点一经发出,使得章士钊在当时的新青年们眼里变成彻头彻尾的“新文化运动的拦路虎”,但在当下看来他的有些观点还是很有建树,思考颇有深度。

因此,21世纪的我们应以一个旁观者的身份,以平视的姿态,用平和的心态去面对那个处于变革年代里的各派言论和观点。

《评新文化运动》全文共七段,脉络清晰,从“文化、新、运动”三个方面阐述反对新文化运动的理由。

一是文化具有特殊性,文化离不开人、地、时三要素。

没有放之四海而皆准的文化,一个民族有专属于自己民族的文化,西方文化也有不足,不应抛弃自我,大肆去学西方。

因为“吾人非西方之人,吾地非西方之地,吾时非西方之时,诸缘尽异”。

他指出新文化运动者苦求东西、今古间的“共相”,“因虚拟一的,群起而逐之”这种做法很可能带来中国自身的文化“变其种”“无所归类”。

二是“新”这个观念是“大误谬”。

因为“新者早已孕育于旧者之中,而决非无因突出于旧者之外”,“新”派生于“旧”,新旧之间没有明显的界限,两者之间的衔接“其形为犬牙”,“新新旧旧盖诚不知往复几许”。

今天所谓的“新”,就是过去所谓的“旧”,“今人之言即在古人之言之中”。

章士钊针对新文化运动而提出的“新旧循环论”是源于中国传统的“平陂往复”、“物极必反”的循环变易观,把客观事物的变化发展归结为循环变易。

这种循环论把“新”与“旧”看作单纯的、静止的两个对立面,它们之间的斗争是一种此消彼长的斗争,否定了整体的向前运动。

如今我们所认可的马克思的发展观认为“发展是新事物不断战胜旧事物的过程”,和章士钊有所不同,马克思认为新旧事物在相互作用的过程中是不断向前进的。

马克思哲学观念里的“新”是不断出现的“新”,“旧”是不断被淘汰的“旧”,每个阶段的新旧都有不同的内涵。

三是对新文化运动的方式提出了批评。

他一直主张文化精英论,以“精英主义”,对抗五四的“平民主义”。

文化是“阳春白雪”,不指望为大多数人接受,而且甚是担心由少数人所传续的“精英文化”被“下里巴人”的文化所同化。

而新文化以“运动”的形式,求文化为一般民众所共喻,这是不可能的,其结果只能是“欲进而反退,求文而得野”。

在章士钊看来,“运动”是大众集体所为,“要之文化运动,乃社会改革之事,而非标榜某种文学之事”。

“运动”是可以采用自下而上的方式,但“文化”是精英主义,本就曲高和寡,它的传续途

径应该是自上而下的。

后又举例证明文言文的内涵要比白话文丰富,词句完备,一个意思可以用很多种词句表达出来,而白话文词句可供选择的余地就比较小。

如“今白话文之所以流于艰窘,不成文理,味同嚼蜡,去人意万里者,其弊即在为文资料,全以一时手口所能相应召集者为归,此外别无功夫。

”另外,他认为英文太过浅显的观点也比较明显,用词较不重视,如称“英伦小儿女”。

他认为应先从社会改革事业入手,以农立国,否则“文化亦无可谈”,以此对抗新文化运动提倡的“民主与科学”。

如今看来,当时世界正处于资本主义迅速发展的时期,中国长期处于小农经济的社会,已经逐步落后于世界,“以农立国”的主张有待商榷。

章士钊昌明国粹的观点虽比较明确,对胡适“不值一驳”态度也着实生气,但从整篇文章看他的语气依旧较为谦和,没有咄咄逼人,没有恶语伤人,虽有些“悻悻然”,却处处以“愚谓”、“窃谓”自称。

他一直坚守“调和”思想,无论做人、做事还是做学问,均是如此。

他和胡适在做学问上颇有相似之处,都给自己留有余地,没有在言论里给出一个明确的定论,只大概表达了自己的一个倾向。

章士钊在文章第二段即指出“平视新旧两域”,强调自己所作并非批评,旨在陈述。

即使是站在新文化运动的对立面,意见多有不合,但依旧与胡适、陈独秀等人保持笃厚的友谊,表现出非常高的素养,高尚的人格境界实在值得佩服!胡适曾在自己的日记里写道“行严确是一个时代的落伍者,但他的气度很好,不失为一个gentleman。

”

2010年11月11日11:20

参考书目:

1、白吉庵:《章士钊传》作家出版社

2、郭华清:《宽容与妥协——章士钊的调和论研究》天津古籍出版社

附:甲寅派简介

“甲寅派”得名于《甲寅》杂志。

《甲寅》周刊于1925年7月18日在北京创刊,1927年2月刊至45期停刊。

甲寅派不是一个社团,而是一批学者以《甲寅》周刊为阵地宣扬用文言文写作,抵制白话文,传统文化。

甲寅派的核心是章士钊,除章以外,瞿宣颖等少数几个人是该派略有影响的作者。

在《甲寅》周刊之前,章士钊曾于1914年在日本东京创办了《甲寅》月刊。

这个一共只出了十期便停刊的杂志,文锋犀利,思想激进,在当时有很大的影响,以至于有人将其称为《新青年》之前端。

《甲寅》周刊完全不同于《甲寅》月刊,它强调复古反对新文化运动,在新青年同人们眼里是一个文化保守主义刊物。

《甲寅》周刊有别于不依附官方的《学衡》,时任段祺瑞执政府司法总长兼教育总长的章士钊,提倡尊孔读经,禁止学生用白话作文,有“半官报”的性质。