关于“每况愈下”的典故:章士钊用错成语时,遭到鲁迅的奚落

- 格式:doc

- 大小:13.27 KB

- 文档页数:2

2020-2021学年九年级下册语文第5课《孔乙己》知识梳理词语1.荤菜hūn cài2.侍候shìhòu3.绰号chuòhào4.伤疤shāng bā5.笔砚bǐyàn6.惋惜wǎn xī7.夹袄jiáǎo8.乱蓬蓬luàn péng péng9.唠唠叨叨láo lao dāo dāo10.不屑置辩bùxièzhìbiàn词语释义侍候:服侍。

绰号:外号。

伤疤:伤口愈合后留下的痕迹。

惋惜:对人的不幸遭遇或事物的不如人意的变化表示同情、可惜。

阔绰:排场大,生活奢侈。

乱蓬蓬:形容须发或草木凌乱。

唠唠叨叨:说话罗嗦,一说起来没个完。

不屑置辩:认为不值得分辩。

文学常识本文选自《呐喊》,作者是鲁迅,原名周树人,他是我国伟大的文学家、思想家、革命家。

课文内容概括鲁迅先生的《孔乙已》通过对孔乙已悲惨一生的描写,一方面反映了科举制度和封建教育制度对下层知识分子的严重毒害,另一方面揭示了封建社会的世态炎凉。

课文鉴赏1.孔乙己是怎样一个人,有什么特点?“孔乙己是站着喝酒而穿长衫的唯一的人。

”长衫主顾和短衣帮之间,等级森严,隔着一条鸿沟,但孔乙己却和这两种人都不同。

“站着喝酒”的短衣帮,都是穷困的劳动者。

孔乙己经济地位低下,不愿意与他们为伍,他又没有资格挤进隔壁房里与“穿长衫的”并起并坐。

但是他又不肯脱下那件又脏又破的长衫,为的是要摆读书人的架子,以显出非同一般,比“短衣帮”高贵,不屑与他们为伍。

孔乙己经济状况、社会地位和思想意识的严重矛盾,充分说明了他深受封建思想的毒害。

课文用短短的一句话,点明了孔乙己的身份、地位和性格特点。

2.找出描写孔乙己外貌的句子。

思考:从外貌描写中看出孔乙己是怎样的一个人物?作者对孔乙己外貌的描写采用的是白描手法。

一出场,写他“青白脸色”,是吃不饱,营养不良的特征;“皱纹间时常夹些伤痕”是他虽已年老却经常受人凌辱的记号;“乱蓬蓬的花白的胡子”是岁月虚度的记录;又脏又破的长衫是贫穷的证明;当他蘸着酒在柜台上教小伙计“茴”字的四种写法时,我们还可看到他的长指甲,说明他不从事劳动。

庄子名言名句大全带有翻译解释说明,出自庄子的名句经典哲理的话天下有道,圣人成焉;天下无道,圣人生也。

方今之时,仅免刑焉。

福轻乎羽,莫之知载;祸重乎地,莫之知避。

以其知之所知,以养其知之所不知。

若白驹之过隙。

无所逃于天地之间。

遁天倍情,忘其所受。

《诗》以道志,《书》以道事,《礼》以道行,《乐》以道和,《易》以道阴阳,《春秋》以道名分。

丧己于物,失性于俗者,谓之倒置之民。

子非鱼,安知鱼之乐。

以火救火,以水救水。

不知其所以然。

螳螂捕蝉,黄雀在后。

忿设无由,巧言偏辞。

巧者劳而知者忧,无能者无所求。

饱食而遨游,泛若不系之舟,虚而遨游者也。

见笑于大方之家。

无迁令无劝成。

人皆知有用之用,莫知无用之用形莫若就心莫若和,意有所至爱有所亡。

盖之如天,容之如地。

名也者,相轧也;知也者,争之器。

二者凶器,非所以尽行也。

天地虽大,其化均也;万物虽多,其治一也;人卒虽众,其主君也。

君原于德而成于天,故曰,玄古之君天下,无为也,天德而已矣。

游于羿之彀中。

悲乐者,德之邪;喜怒者,道之过;好恶者,心之失。

只可意会,不可言传。

形如槁木,心如死灰。

相啕以湿,相濡以沫,不如相忘于江湖。

仁义之端,是非之途。

偃鼠饮河,不过满腹。

福轻乎羽,莫之知载。

道隐于小成,言隐于荣华。

大而无当,往而不返。

来世不可待,往世不可追。

至人无己,神人无功,圣人无名。

故跖之徒问于跖曰:盗亦有道乎?跖曰:何适而无道邪?夫妄意室中之藏,圣也;入先,勇也;出后,义也;知可否,知也;分均,仁也。

五者不备,而能成大盗者,天下未之有也。

存己而后存人。

得鱼而忘荃,得意而忘言。

一尺之捶,日取其半,万世不竭。

鉴明则尘垢不止。

狗不以善吠为良,人不以善官为贤。

名也者,相札也;知也者,争之器也。

水之积也不厚,则其负大舟也无力。

德有所长,形有所忘。

巧者劳而知者忧,无能者无所求。

彼窃钩者诛,窃国者为诸侯。

水行莫如用舟,而陆行莫如用车。

以舟之可行于水也,而求推之于陆,则没世不行寻常。

姑妄言之,姑妄听之。

庄子名言精选(带翻译)庄子的思想中包含了朴素辩证法因素,其主要思想是“天道无为”,认为一切事物都在变化,他认为“道”是“先天地生”的,从“道未始有封”,庄子主要认为自然的比人为的要好,提倡无用,认为大无用就是有用。

《史记》用精练的几行字介绍了庄子,说他著书十余万言,大抵都是寓言,如其中的《渔父》、《盗跖》、《胠箧》等篇,都是用来辨明老子的主张的。

习古堂国学网精选了庄子的经典名言,加以翻译,供广大庄子爱好者学习欣赏。

1. 大知闲闲,小知间间;大言炎炎,小言詹詹。

《庄子?齐物论》【翻译】最有智慧的人,总会表现出豁达大度之态;小有才气的人,总爱为微小的是非而斤斤计较。

合乎大道的言论,其势如燎原烈火,既美好又盛大,让人听了心悦诚服。

那些耍小聪明的言论,琐琐碎碎,废话连篇。

2. 吾生也有涯,而知也无涯。

《庄子?养生主》【翻译】人的生命是有限的,而知识是无限的。

用有限的生命投入到无限的学习之中。

3. 且夫⑴水之积也不厚,则其负大舟也无力。

《庄子?逍遥游》【翻译】如果水积的不深不厚,那么它就没有力量负载大船。

从大舟与水的关系看,我们至少可以得到这样的启示:求大学问,干大事业,必须打下坚实、深厚的基础。

4. 相与于无相与,相为于无相为。

《庄子。

大宗师》【翻译】相互结交在不结交之中,相互有为于无为之中。

交友要达到相交出于无心,相助出于无为。

这才是"莫逆之交"。

5. 庖人虽不治庖,尸祝不越樽俎而代之矣。

—《庄子?逍遥游》【翻译】厨师虽然不做祭品,主持祭祀的司仪是不会越过摆设祭品的几案,代替厨师去做的。

此谓尽管庖人不尽职,尸祝也不必超越自己祭神的职权范围代他行事。

表现了庄子无为而治的思想,成语"越俎代庖"即由此而来。

6. 以无厚入有间,恢恢乎其于游刃必有余地矣。

《庄子?养生主》【翻译】以无厚入有隙,所以运作起来还是宽绰而有余地的。

说明做事要“依乎天理”,“以无厚入有间”,这是庄子养生论的核心。

言语理解-选词填空易错易混成语辨析1、目无全牛:《庄子·养生主》中说,一个杀牛的人最初杀牛,眼睛看见的是全牛,三年以后,技术纯熟了,动刀时只看到皮骨间隙,而看不到全牛。

用来形容技艺已达到十分纯熟的地步。

本词易误用为贬义。

2、天花乱坠:指说得极为动听,多指夸大或不切实际。

本词只能用来形容说。

3、青梅竹马:形容男女小时候天真无邪,在一起玩耍。

多指男女间幼时的亲密感情。

4、不刊之论:刊,删改,修订。

不可删改或修订的言论。

形容文章或言论的精当,无懈可击。

易误用为贬义。

5、差强人意:差,稍微地。

愿意是很能振奋人,现多用来表示比人预想的好一些,还算让人满意。

易误解为“不如人意”。

6、弹冠相庆:《汉书·王吉传》:“吉与贡禹为友,世称‘王阳在位,贡公弹冠’,言取舍同也。

”弹冠,掸去帽子上灰尘准备做官。

后来用“弹冠相庆”指一人当了官或升了官,他的同伙也互相庆贺将有官可做,多用作贬义。

使用时易弄错感情色彩。

7、汗牛充栋:汗牛,用牛运输,使牛累得出汗;充栋,堆满了屋子。

形容书籍极多。

形容的对象仅指书。

8、明日黄花:苏轼诗《九日次韵王巩》中有“相逢不用忙归去,明日黄花蝶也愁”句。

原指重阳节过后,菊花即将枯萎,便再也没什么好玩赏的了。

后来用“明日黄花”比喻已失去新闻价值的报道或已失去应时作用的事物。

此成语易被想当然地误写成“昨日黄花”。

9、深孚众望:孚,使人信服。

意思是深得众人的信赖和尊重。

易误用成“不负众望”。

10、重整旗鼓:指失败后重新集后力量再干。

也可写作“重振旗鼓”。

此词不能用作贬义。

11、信口雌黄:指不顾事实地随意乱说。

注意与“信口开河”区别开来,“信口开河”也有随口乱说的意思,但“信口雌黄”词义更重。

12、处心积虑:千方百计地盘算。

多用贬义。

13、万人空巷:指家家户户的人都从巷子里出来了,形容庆祝、欢迎等的盛况。

不能误解为“人们都集中在家里,故万巷皆为空之意。

14、不谋而合:没有事先商量而彼此见解或行动完全一致。

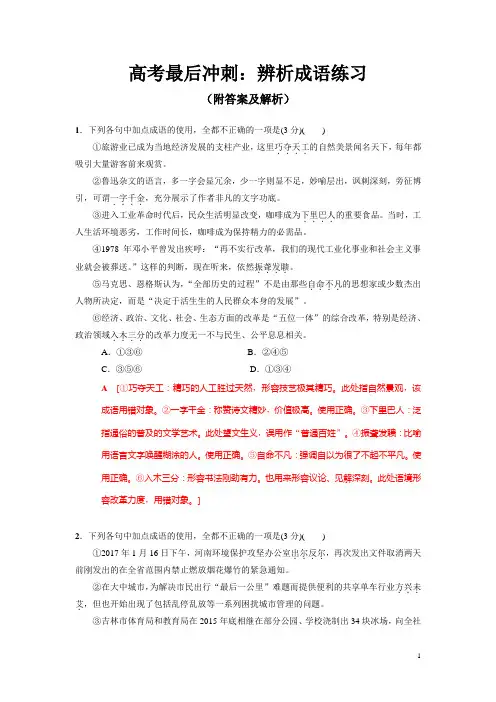

高考最后冲刺:辨析成语练习(附答案及解析)1.下列各句中加点成语的使用,全都不正确的一项是(3分)()①旅游业已成为当地经济发展的支柱产业,这里巧夺天工....的自然美景闻名天下,每年都吸引大量游客前来观赏。

②鲁迅杂文的语言,多一字会显冗余,少一字则显不足,妙喻层出,讽刺深刻,旁征博引,可谓一字千金....,充分展示了作者非凡的文字功底。

③进入工业革命时代后,民众生活明显改变,咖啡成为下里巴人....的重要食品。

当时,工人生活环境恶劣,工作时间长,咖啡成为保持精力的必需品。

④1978年邓小平曾发出疾呼:“再不实行改革,我们的现代工业化事业和社会主义事业就会被葬送。

”这样的判断,现在听来,依然振聋发聩....。

⑤马克思、恩格斯认为,“全部历史的过程”不是由那些自命不凡....的思想家或少数杰出人物所决定,而是“决定于活生生的人民群众本身的发展”。

⑥经济、政治、文化、社会、生态方面的改革是“五位一体”的综合改革,特别是经济、政治领域入木三分....的改革力度无一不与民生、公平息息相关。

A.①③⑥B.②④⑤C.③⑤⑥ D.①③④A[①巧夺天工:精巧的人工胜过天然,形容技艺极其精巧。

此处指自然景观,该成语用错对象。

②一字千金:称赞诗文精妙,价值极高。

使用正确。

③下里巴人:泛指通俗的普及的文学艺术。

此处望文生义,误用作“普通百姓”。

④振聋发聩:比喻用语言文字唤醒糊涂的人。

使用正确。

⑤自命不凡:强调自以为很了不起不平凡。

使用正确。

⑥入木三分:形容书法刚劲有力。

也用来形容议论、见解深刻。

此处语境形容改革力度,用错对象。

]2.下列各句中加点成语的使用,全都不正确的一项是(3分)()①2017年1月16日下午,河南环境保护攻坚办公室出尔反尔....,再次发出文件取消两天前刚发出的在全省范围内禁止燃放烟花爆竹的紧急通知。

②在大中城市,为解决市民出行“最后一公里”难题而提供便利的共享单车行业方兴未...艾.,但也开始出现了包括乱停乱放等一系列困扰城市管理的问题。

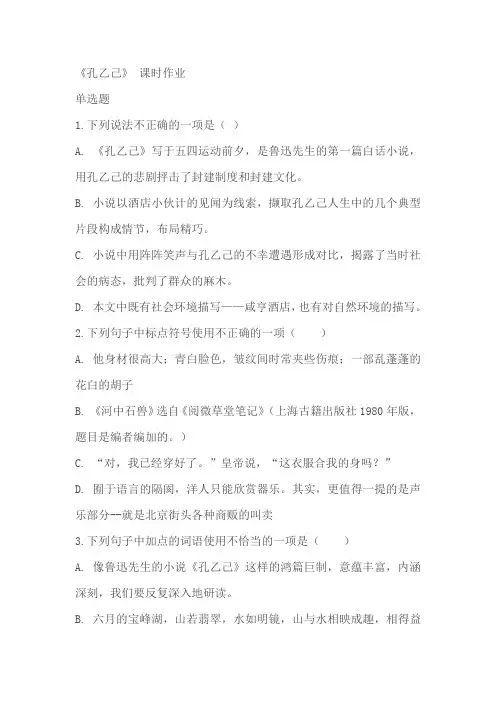

《孔乙己》课时作业单选题1.下列说法不正确的一项是()A. 《孔乙己》写于五四运动前夕,是鲁迅先生的第一篇白话小说,用孔乙己的悲剧抨击了封建制度和封建文化。

B. 小说以酒店小伙计的见闻为线索,撷取孔乙己人生中的几个典型片段构成情节,布局精巧。

C. 小说中用阵阵笑声与孔乙己的不幸遭遇形成对比,揭露了当时社会的病态,批判了群众的麻木。

D. 本文中既有社会环境描写——咸亨酒店,也有对自然环境的描写。

2.下列句子中标点符号使用不正确的一项()A. 他身材很高大;青白脸色,皱纹间时常夹些伤痕;一部乱蓬蓬的花白的胡子B. 《河中石兽》选自《阅微草堂笔记》(上海古籍出版社1980年版,题目是编者编加的。

)C. “对,我已经穿好了。

”皇帝说,“这衣服合我的身吗?”D. 囿于语言的隔阂,洋人只能欣赏器乐。

其实,更值得一提的是声乐部分--就是北京街头各种商贩的叫卖3.下列句子中加点的词语使用不恰当的一项是()A. 像鲁迅先生的小说《孔乙己》这样的鸿篇巨制,意蕴丰富,内涵深刻,我们要反复深入地研读。

B. 六月的宝峰湖,山若翡翠,水如明镜,山与水相映成趣,相得益彰,如梦如幻,宛若人间仙境。

C. 2019年4月15日晚,法国巴黎圣母院发生火灾,塔尖坍塌,整座建筑毁损严重,令人扼腕叹息。

D. 如果我们任由网络谣言四处泛滥,或者我们自己也成为谣言的传播者,有一天我们自己也会成为网络谣言的受害者,这绝不是危言耸听。

4.下列各句中加下划线的成语使用不正确的一项是()A. 众人对孔乙己的生死置之度外,漠然处之。

B. 眼看着汉子们一个接一个飞身过去,我战战兢兢跨上角框。

C. 先烈们在关键时刻都选择了取义成仁的道路,为革命献出了生命。

D. 既然人称大学问,那就要打扮得斯文模样儿,于是穿起了长衫,说话也咬文嚼字。

5.下列词语书写全都正确的一项是()A. 遍稽群藉睡眼惺松中流抵柱周道如砥B. 记忆犹新断壁残垣随声附和夜郎自大C. 出乖露丑不屑置辩芸芸众生鞠躬尽粹D. 味同嚼腊君子固穷鳞次桎比心弛神往6.下列句子中有语病的一项是()A. 父亲的弟弟于勒叔叔,那时候是全家唯一的希望。

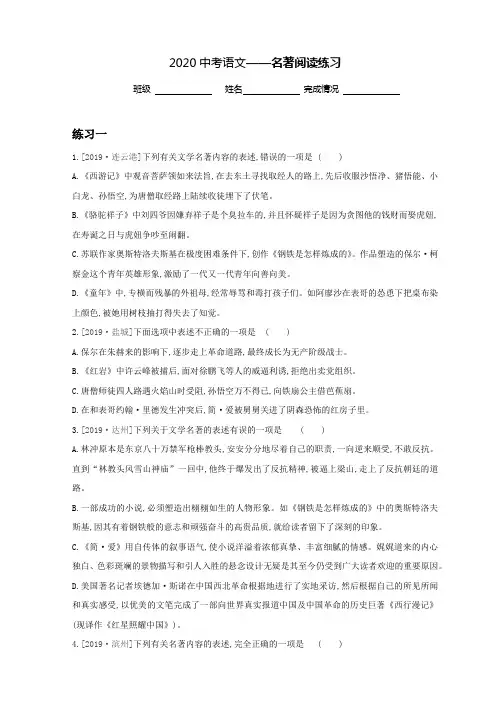

2020中考语文——名著阅读练习班级姓名完成情况练习一1.[2019·连云港]下列有关文学名著内容的表述,错误的一项是 ( )A.《西游记》中观音菩萨领如来法旨,在去东土寻找取经人的路上,先后收服沙悟净、猪悟能、小白龙、孙悟空,为唐僧取经路上陆续收徒埋下了伏笔。

B.《骆驼祥子》中刘四爷因嫌弃祥子是个臭拉车的,并且怀疑祥子是因为贪图他的钱财而娶虎妞,在寿诞之日与虎妞争吵至闹翻。

C.苏联作家奥斯特洛夫斯基在极度困难条件下,创作《钢铁是怎样炼成的》。

作品塑造的保尔·柯察金这个青年英雄形象,激励了一代又一代青年向善向美。

D.《童年》中,专横而残暴的外祖母,经常辱骂和毒打孩子们。

如阿廖沙在表哥的怂恿下把桌布染上颜色,被她用树枝抽打得失去了知觉。

2.[2019·盐城]下面选项中表述不正确的一项是( )A.保尔在朱赫来的影响下,逐步走上革命道路,最终成长为无产阶级战士。

B.《红岩》中许云峰被捕后,面对徐鹏飞等人的威逼利诱,拒绝出卖党组织。

C.唐僧师徒四人路遇火焰山时受阻,孙悟空万不得已,向铁扇公主借芭蕉扇。

D.在和表哥约翰·里德发生冲突后,简·爱被舅舅关进了阴森恐怖的红房子里。

3.[2019·达州]下列关于文学名著的表述有误的一项是( )A.林冲原本是东京八十万禁军枪棒教头,安安分分地尽着自己的职责,一向逆来顺受,不敢反抗。

直到“林教头风雪山神庙”一回中,他终于爆发出了反抗精神,被逼上梁山,走上了反抗朝廷的道路。

B.一部成功的小说,必须塑造出栩栩如生的人物形象。

如《钢铁是怎样炼成的》中的奥斯特洛夫斯基,因其有着钢铁般的意志和顽强奋斗的高贵品质,就给读者留下了深刻的印象。

C.《简·爱》用自传体的叙事语气,使小说洋溢着浓郁真挚、丰富细腻的情感。

娓娓道来的内心独白、色彩斑斓的景物描写和引人入胜的悬念设计无疑是其至今仍受到广大读者欢迎的重要原因。

D.美国著名记者埃德加·斯诺在中国西北革命根据地进行了实地采访,然后根据自己的所见所闻和真实感受,以优美的文笔完成了一部向世界真实报道中国及中国革命的历史巨著《西行漫记》(现译作《红星照耀中国》)。

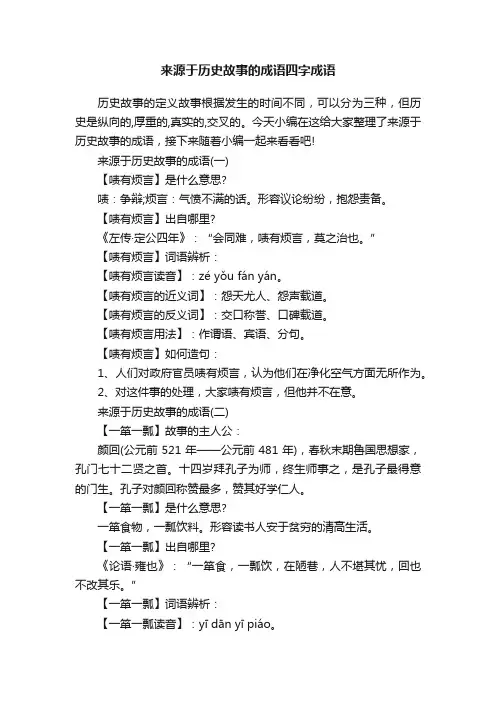

来源于历史故事的成语四字成语历史故事的定义故事根据发生的时间不同,可以分为三种,但历史是纵向的,厚重的,真实的,交叉的。

今天小编在这给大家整理了来源于历史故事的成语,接下来随着小编一起来看看吧!来源于历史故事的成语(一)【啧有烦言】是什么意思?啧:争辩;烦言:气愤不满的话。

形容议论纷纷,抱怨责备。

【啧有烦言】出自哪里?《左传·定公四年》:“会同难,啧有烦言,莫之治也。

”【啧有烦言】词语辨析:【啧有烦言读音】:zé yǒu fán yán。

【啧有烦言的近义词】:怨天尤人、怨声载道。

【啧有烦言的反义词】:交口称誉、口碑载道。

【啧有烦言用法】:作谓语、宾语、分句。

【啧有烦言】如何造句:1、人们对政府官员啧有烦言,认为他们在净化空气方面无所作为。

2、对这件事的处理,大家啧有烦言,但他并不在意。

来源于历史故事的成语(二)【一箪一瓢】故事的主人公:颜回(公元前521年——公元前481年),春秋末期鲁国思想家,孔门七十二贤之首。

十四岁拜孔子为师,终生师事之,是孔子最得意的门生。

孔子对颜回称赞最多,赞其好学仁人。

【一箪一瓢】是什么意思?一箪食物,一瓢饮料。

形容读书人安于贫穷的清高生活。

【一箪一瓢】出自哪里?《论语·雍也》:“一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。

”【一箪一瓢】词语辨析:【一箪一瓢读音】:yī dān yī piáo。

【一箪一瓢的近义词】:箪瓢陋巷。

【一箪一瓢用法】:作定语、状语。

【一箪一瓢】典故:春秋时期,孔子特别喜欢他的学生鲁国的颜回,他出身贫寒的家庭,过着“一箪食,一瓢饮”的俭朴生活,但他十分谦虚,知过必改,从不犯第二次同样的错误,待人十分热情。

孔子自豪地说:“自吾有回,门人益亲。

”可惜他只活了32年。

来源于历史故事的成语(三)【竹头木屑】故事的主人公:陶侃(259年-334年7月30日),字士行(一作士衡)。

本为鄱阳郡枭阳县(今江西都昌)人,后徙居庐江寻阳(今江西九江西)。

鲁迅与时间现代文阅读答案鲁迅与时间现代文阅读答案无论在学习或是工作中,我们都可能会接触到阅读答案,借助阅读答案我们可以更好地掌握此类题型的解题思路和方法。

大家知道什么样的阅读答案才是规范的吗?下面是小编帮大家整理的鲁迅与时间现代文阅读答案,欢迎大家分享。

鲁迅是我国伟大的无产阶级文学家、思想家、革命家。

有人说鲁迅是天才,可他自己说:“哪里有天才?我是把别人喝咖啡的工夫都用在工作上的。

”鲁迅总想在较少的时间内做更多的事情。

他(经常常常曾经)说过;“节约时间,就等于延长一个人的生命。

”他工作起来从不知道疲倦,常常白天做别的工作,晚上写文章,一写就写到天亮。

他在书房里,总是坐在书桌前不停地工作,有时也靠在躺椅上看书,他认为这就是休息。

鲁迅到了晚年,对于时间抓得更紧。

不管斗争多么紧张,环境多么(恶劣恶毒凶恶),身体多么不好,他仍是如饥似渴地学习,夜以继日地忘我工作。

有病的时候,他就想着病好了要做什么事;病稍好一些,就动手做起来。

他逝世前不久,体温很高,体重减轻到不足八十斤,可他仍然不停地用笔作武器,同敌人战斗。

他在逝世的前三天,还给别人翻译的苏联小说集写了一篇序言;在他逝世的前一天,还记了日记。

鲁迅一直工作到离开人世的那一天,从没浪费过时间。

鲁迅不仅(爱护热爱爱惜)自己的时间,也珍惜别人的时间。

他参加会议,从来不迟到,绝不叫别人等他。

就是下着大雨,他也总是冒雨准时赶到。

他曾经说起:“时间就是生命,无缘无故地(耗费浪费消费)别人的时间,和图财害命没有什么两样。

”1、圈出文中括号内确切的词语。

2、在第三第四小节中用“ ”划出能概括全节意思的句子。

3、理解句中词语,按要求答题。

(1)“鲁迅到了晚年,对于时间抓得更紧”的意思是:[ ]①用上“更”,说明以前没抓紧,晚年以后,活在世上时间不多了,所以更要抓紧。

②用“更”说明晚年鲁迅的时间不够用,所以要更抓紧。

③用上“更”,说明鲁迅以前抓得紧,晚年比以前抓得还要紧,突出鲁迅一贯抓紧时间。

3.《回忆鲁迅先生》同步练习(后附答案)作业分层一:语言运用与积累1.根据语境和拼音,请用楷体字写出下面横线处的词语。

(1)家风对社会风气的影响是不能被mǒ shā①_的。

一些人认识不到家风建设的重要性,对提倡家风建设bù yǐ wéi rán②_,因此,我们要加强家风建设的宣传。

(2)这位老编辑即便ké sou①得非常厉害,也还在认认真真地jiào duì②。

2.下列句中加点词语使用有误的一项是()A.当地工商局一举查获了不法商贩沥.尽心血...、苦心经营的造假窝点。

B.往事如甘甜的美酒,即使封坛窖藏,余香也能在回忆中悠然..飘起。

C.科学家对于学术造假的行为都是深恶痛绝....的,他们追求实事求是。

D.参加了学校的汉字听写大赛后,他决心要改掉自己写字草率..的毛病。

3.下列文学、文化常识表述有误的一项是()A.《回忆鲁迅先生(节选)》是一篇回忆录,作者萧红,代表作有《故事新编》等。

B.鲁迅,原名周树人,代表作有小说集《呐喊》《彷徨》等,散文诗集《野草》。

C.回忆录是一种叙事性的散文,它忠于历史,记录真实,被称为“岁月的录像”。

D.古人称谓有谦称和敬称,“家慈”是谦称自己母亲,“令尊”是敬称对方父亲。

作业分层二:思维能力与审美创造我记忆中的老舍先生季羡林①我从高中时代起,就读老舍先生的著作,什么《老张的哲学》《赵子曰》《二马》,我都读过。

到了大学以后,以及离开大学以后,只要他有新作出版,我一定先睹为快,什么《离婚》《骆驼祥子》等等,我都认真读过。

最初,由于水平的限制,他的著作我不敢说全都理解。

可是我总觉得,他同别的作家不一样。

他的语言生动幽默,是地道的北京话,间或也夹上一点儿山东俗语。

他没有许多作家那种忸怩作态让人读了感到浑身难受的非常别扭的文体,一种新鲜活泼的力量跳动在字里行间。

他的幽默也同林语堂之流的那种着意为之的幽默不同。

总之,老舍先生成了我毕生最喜爱的作家之一,我对他怀有崇高的敬意。

部编版初中语文九年级下册《孔乙己》课后习题参考答案一、孔乙己是一个怎样的人?结合课文中的具体描写,联系人物所处的社会环境,谈谈你的理解。

孔乙己贫困潦倒却又想保持读书人的姿态,善良而又无能,可怜而又可气,是一个时代的落伍者和封建科举制度下的牺牲品,也是当时冷酷社会的牺牲品。

他“站着喝酒”已说明自己根本就没有资格像那些身穿长衫的阔绰者一样,踱进酒店去慢慢地“坐喝”,只能与“短衣帮”为伍;但他却始终不肯脱下那件又脏又破的“似乎十多年没有补,也没有洗”的长衫,说明他迷恋于自己头脑中虚幻的“高人一等”的身份。

他那“满口之乎者也”的说话方式,那“窃书不能算偷”的歪理谬论,那见缝插针地向“我”卖弄学识的沉醉神态,都足以显示出他对自己读书人身份的固守与痴迷。

但孔乙己却没有丁举人那样的幸运,读了一辈子圣贤书却连个秀才都没有考中,这就决定了他只能挣扎在社会的底层。

而长期为应试科举埋头苦读的生活已使他手无缚鸡之力,不管孔乙己本人是否意识到,他实际上连加入“短衣帮”的本钱与资格都已丧失,成了人人轻视与耻笑的对象。

而他越是在现实生活中屡次碰壁,越是受到人们的取笑和嘲弄,就越是渴望在“高人一等”的幻想中得到心理支撑与平衡。

这其实是一个恶性循环的过程。

二、小说多次写到人们的“笑”,找出具体语句,看看人们每次都是为什么而笑的。

作者用“笑”来贯穿孔乙己的故事,有什么用意?小说有四处写到众人的哄笑:一处是第四段,一处是第六段,一处是第八段,一处是倒数第三段。

四次哄笑,描写的实际上是众人四次戏弄、嘲笑孔乙己的情景,而孔乙己尴尬狼狈、穷于招架的样子让他们很开心。

众人的冷酷、麻木,对弱者的践踏由此可见一斑。

封建秩序是封建社会的基础,在这样等级森严的封建统治下,民众的活力、热情、同情心都被扼杀,变得麻木不仁、自私冷漠。

在短衣帮众人的心目中也是“学而优则仕”,那么“连半个秀才也捞不到”的孔乙己当然是劣货,只值得被奚落和取笑。

他们意识不到在封建秩序中自己与孔乙己同样处于备受压迫的社会底层,同样的可悲可怜,所以他们对孔乙己这样一个不幸者不但没有同情和帮助,相反只知道哄笑取乐,在他们劳累而苦闷的生涯中寻求片刻的快乐。

2023年普通高等学校招生全国统一考试语文模拟试卷(新高考卷Ⅰ卷)本试卷共10页,23小题,满分150分。

考试用时150分钟。

注意事项:1.答卷前,考生务必用黑色字迹钢笔或签字笔将自己的姓名、考生号、考场号和座位号填写在答题卡上。

用2B铅笔将试卷类型(A)填涂在答题卡相应位置上。

将条形码横贴在答题卡右上角“条形码粘贴处”。

2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案,答案不能答在试卷上。

3.非选择题必须用黑色字迹钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用铅笔和涂改液。

不按以上要求作答的答案无效。

4.考生必须保持答题-卡的整洁。

考试结束后,将试卷和答题卡一并交回。

一、现代文阅读(35分)(一)现代文阅读I(本题共5小题,17分)阅读下面的文字,完成1~5题。

材料一:在当代创作中彰显中国特色、中国风格、中国气派,是很多文艺工作者的追求。

这些年,我们能明显感受到中国建筑师的进步,同时也发现,有些设计方案虽着力强调中国文化理念,文本上也有对中国文化的解读,但多数设计对“中国”的理解还停留在形式、语言层面,只是通过对汉字、纹样、坡屋顶、马头墙等具象演绎来表达中国特色;有些设计方案理念与实际脱节,未能摆脱对流行理念的模仿,更有少数方案追求夸张和新奇。

对于什么是中国文化精神,如何在建筑创作中彰显中国特色、中国气派,还有待理论与创作深度结合的反复实践。

在认清方向以后,路需要坚定地走下去。

实践创新、理论思考与价值体系建构相辅相成。

世界建筑就如一片多姿多彩的森林。

无论海南的椰树,还是西北的胡杨,它们都是从自己土地上独立生长起来的,中国建筑不能作他者嫁接的枝条。

一些研究者总是自动地将中国建筑理论看作是对当前已有建筑学的“补充”。

所以很多理论探索总是浅尝辄止,不求体系。

龙源期刊网 成语中的将错就错作者:杨先武来源:《语文教学与研究(读写天地)》2017年第10期成语是我国传统文化的重要组成部分,具有十分悠久的历史。

成语都是有来源的,其具体来源头绪纷繁,但从总体上说有两个方面:一是来自书面,有案可稽;一是人民群众的口头流传,难以查考。

成语在使用和流传过程中,大都保持其原本的意义,但也有些成语由于各种原因,其意义发生了改变。

还有的成语因为误传或误用而完全背离了原本的意义。

久而久之,这种错误已逐渐被人们所接受,从而将错就错地沿用至今。

如上世纪二十年代,文学巨匠鲁迅先生曾对同样是文化界重量级的人物章士钊使用成语“每况愈下”进行过抨击,指出这个成语应该是“每下愈况”。

他在《从胡须说到牙齿》一文中以讽刺的笔调写道,“实在似乎很有些章士钊之所谓‘每况愈下’了,——自然,这一成语,也并不是章士钊首先用错的”。

鲁迅提到的“每下愈况”出自《庄子·知北游》。

庄子曰:“夫子之问也,固不及质。

正获之问于监市履狶也,每下愈况。

”“每下愈况”的意思是越踏在猪的下部(脚胫),就越能显出它是否真的肥壮(因为脚胫是最难肥的地方)。

它用以比喻越从低微处考察越能看出事物的真实情况(况:由比照而显明;愈:越,更加)。

但南宋学者洪迈在《容斋续笔》中却把它写成“每况愈下”,其意思也发生了改变,指情况越来越糟糕(有人认为洪迈是故意“出错”而创造了一个新词)。

以后“每下愈况”便不怎么用了,而“每况愈下”则频繁出现,著名作家朱自清也这样用过。

可以说,“每况愈下”是一个将错就错的成语。

在这件事上,鲁迅先生似乎过于较真了。

类似的成语并不少见,下面再举几例:1.目不识丁(又作“不识一丁”)。

其意思是:连最普通的“丁”字都不认识,形容一个字也不认得。

事实上这个成语弄错了一个字,将“个”误用为“丁”。

它最先出自《旧唐书·张弘靖传》。

“弘靖……谓军士曰,今天下无事,汝辈挽得两石力弓,不如识一丁字。

”讲的是唐宪宗时,幽州节度使张弘靖的部将韦雍和张宗厚经常在一起喝酒,那时天下太平,边关没有战事,将士们也无事可做。

下列句子中加点成语使用恰当的一项是( )A.德国肠出血性大肠杆菌疫情引发欧洲国家恐慌,一些国家的农产品市场也遭到重创,据称,作为德国重要蔬菜供应地的法国,其黄瓜等蔬菜的销售量一泻千里。

B.《建党伟业》艺术地再现了中国共产党成立前后的风雨沧桑,正所谓开卷有益,观影之后,我们增长了知识,尤其对那段尘封的历史有了更为真切的感受。

C.为迎接中国——亚欧博览会这一规格高、规模大、影响广的重要展会,我市召开环境综合治理工作会议,决定投资10亿元,力争让首府改头换面,发生巨大变化。

D.京沪高铁将于6月底正式开通,这对航空公司一些航班的运营造成了一定压力,虽然航空公司作了一些调整,双方暂时相安无事,但以后的竞争还是难以避免。

本题应选D。

解析:A项中“一泻千里”形容江河水流迅速;也形容文笔奔放、赢畅。

说销售量下降很快,不能用“一泻千里”可以用“一落千丈”。

B项中“开卷有益”的意思是打开书本,总有益处。

常用以勉励人们勤奋好学,多读书就可以得到有用的知识。

而《建党伟业》是一部电影,所以用在这里不合理。

C项中“改头换面”原指人的容貌发生了改变。

现多比喻只改形式,不变内容。

合贬义。

用在这里不舍适。

词语使用是我经常错的题型,中国的成语很多,要将他们认识并正确应用是一个艰巨的任务。

多积累,多对比,多练习!容易用错的汉语成语误例、修改和解析首当其冲[误例](1)第二次世界大战时,德国展开了潜艇战,于是使用设备寻找潜艇,成了同盟国要解决的首当其冲的问题。

(2)在抗洪抢险的关键时刻,共产党员要首当其冲。

[修改](1)“首当其冲”应改为“首要”。

(2)“首当其冲”应改为“率先垂范”。

[解析]首当其冲:比喻最先受到攻击或遭遇灾难(冲:要冲)。

如:在大喊素质教育的今天,仍有一些地方的学校在大搞应试教育,而首当其冲的是学生。

此语常被误用为“首要”或“率先垂范”之意。

熟视无睹•视而不见[误例]胡明虽身在教室,两眼也一动不动地看着黑板,但他早已心不在焉,对老师的板书,他熟视无睹;对老师的讲解,他听而不闻,一节课下来一点收获也没有。

《藤野先生》重点词语解释及成语运用选择题及答案【2021部编版八上第6课】一、重点词语解释:【烂熳】。

【油光可鉴】。

【标致】。

【斗乱】。

【精通时事】。

【客死】。

【掌故】。

【模胡】。

【落第】。

【不逊】。

【匿名】。

【诘责】。

【托辞】。

【喝采】。

【但在那时那地,我的意见却变化了】。

【适值】。

【杳无消息】。

【正人君子】。

【深恶痛疾】。

【抑扬顿挫】。

二、下列句子中加点词语运用有误的一项()A. 对于邻居的盛情邀约,我好意难却....,不得不与他们一起吃饭。

B.叔叔去上海打工,一年也没回家,只打了几次电话给爷爷,可以说是杳无消息....了。

C.人民群众对社会上以权谋私、贪污受贿等不正之风深恶痛疾....。

D. 清国留学生解散辫子,盘得平的,除下帽来,油光可鉴....,宛如小姑娘的发髻一般,还要将脖子扭几扭。

实在标致极了。

三、下列各句中,加点的词语使用有误的一项是 ()A.他出国两年了,至今杳无消息....。

B.这部小说情节抑扬顿挫....,读来激动人心。

C.能遇到一位诲人不倦....的老师非常不容易,希望你懂得珍惜。

D.人民群众对社会上以权谋私、贪污受贿等不正之风是深恶痛疾....的。

参考答案:一、重点词语解释:【烂熳】颜色鲜明而美丽。

现在写作“烂漫”。

【油光可鉴】这里是说头发上抹油,梳得很光亮,像镜子一样可以照人。

鉴,照。

【标致】漂亮。

这里是反语,用来讽刺。

【斗乱】飞腾纷乱。

斗,同“抖”。

【精通时事】这是讽刺的说法。

所谓“时事”,其实是一些无聊的事。

【客死】死在异国他乡。

【掌故】关于历史人物、典章制度等的传说或故事。

这里指学校里过去发生的一些事情。

【模胡】这里指马虎、不讲究。

现在写作“模糊”。

【落第】原指科举时代应试不中。

这里指考试不及格。

【不逊】做慢无礼。

逊,谦虚。

【匿名】不署名或不署真实姓名。

【诘责】责问。

【托辞】找借口。

【喝采】现在写作“喝彩”。

【但在那时那地,我的意见却变化了】鲁迅原是为寻求救国道路到日本学医的。

名人如何对待笔误

鲁迅的短篇小说《风波》,最初发表在1920年9月出版的《新青年》杂志上。

小说中有一处写小孙女六斤打破一只碗,第二天,六斤的父亲七斤把这只碗拿到城里去锔时,由于缺口太大,被锔了十六个铜钉,但到了小说的结尾处却写成六斤“捧着十八个铜钉的饭碗,在土场上一瘸一拐地往来”。

一个“十六”,一个“十八”,前后不一致。

鲁迅

发现了这个“笔误”后,于1926年11月23日专门写了一封信,要

求改正。

鲁迅在信中写道:“六斤家只有这一个钉过的碗,钉是十六

或十八,我也记不清了。

总之两数之一是错的,请改成一律。

”

法国著名地理学家马莱·;布雷,一生治学严谨,常亲自校对

自己的书稿,特别是对于一些数据,更是一丝不苟。

他的一部书稿在介绍一座山峰时,绘出的高度是海拔36000斯托帕(法国旧长度单位)。

在校对时,他发现36000写成了360000。

他标明错误后,排字工人

不但没有改正,反而又多加了一个“0”。

马莱·;布雷在盛怒之下,在这个数字旁边写道:“应该是36000,畜生!”最后印出来的书竟这样写道:“这座山峰海拔3600000斯托帕,上面栖息着36000种畜生!”对此,世界地理学界目瞪口呆。

关于“每况愈下”的典故:章士钊用错成语时,遭到鲁迅的奚

落。

自宋代以来,成语“每下愈况”就常常被人用错,误作“每况愈下”。

“每下愈况”出自《庄子·知北游》,原意是指从小处着眼,领悟其中大道,完全不是现在我们所说的“每况愈下”。

成语原本就是约定俗成的一种说法,普通人将错就错,也无可厚非,然而曾是《苏报》主笔、北京大学教授的章士钊在《甲寅》周刊上发表的《孤桐杂记》中,也同样用错,这就遭到了鲁迅的奚落。

章士钊的《孤桐杂记》,能被普通读者记住的,往往只是那个“每况愈下”的成语发明。

鲁迅的《答KS君》一文,最早将这个成语发明拈提出来,发表在1925年8月28日《莽原》周刊第十九期上。

文中提到:

《甲寅》第一次出版时,我想,大约章士钊还不过熟读了几十篇唐宋八大家文,所以模仿吞剥,看去还近于清通。

至于这一回,却大大地退步了,关于内容的事且不说,即以文章论,就比先前不通得多,连成语也用不清楚,如“每下愈况”之类。

又过了两个月,鲁迅仍然意犹未尽。

又写了《从胡须说到牙齿》一文,发表在1925年11月9日《语丝》周刊第五十二期上。

文中开篇又写道:一翻《呐喊》,才又记得

我曾在中华民国九年双十节的前几天做过一篇《头发的故事》;去年,距今快要一整年了罢,那时是《语丝》出世未久,我又曾为它写了一篇《说胡须》。

实在似乎很有些章士钊之所谓“每况愈下”了,——自然,这一句成语,也并不是章士钊首先用错的,但因为他既以擅长旧学自居,我又正在给他打官司,所以就栽在他身上。

鲁迅声称,这个误用也不是章士钊首先用错的,但因为两个原因,就一定要“栽”在他身上。

一是章以擅长旧学的专家面目出现,这当然是鲁迅这位新文化旗手所不能容忍的,其创办的《甲寅》杂志上常有其以文言文撰述的文章面市,当然就成了挑错批判的活靶子。

二是章当时还是教育部长,曾在教育部任科长的鲁迅正在因支持学生运动被开除公职与其打官司。

这两大原因合在一起,老愤青鲁迅自然是不会放过这么一个“每况愈下”的批判机遇的。

有图有据:。