章士钊新闻思想初探

- 格式:pdf

- 大小:477.30 KB

- 文档页数:6

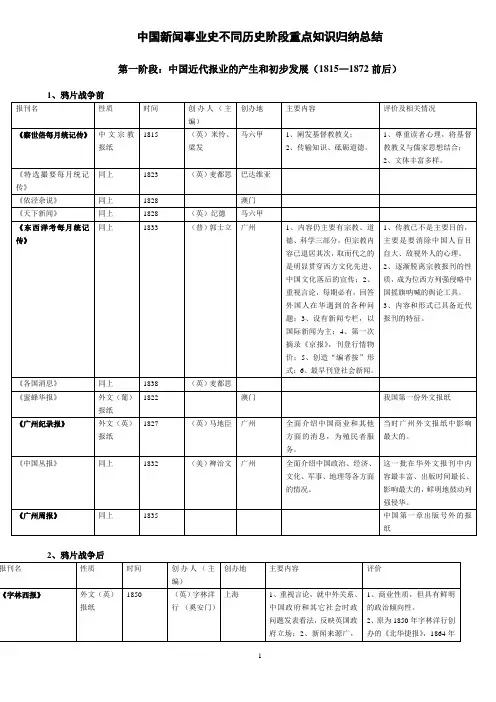

中国新闻事业史不同历史阶段重点知识归纳总结第一阶段:中国近代报业的产生和初步发展(1815—1872前后)对这一时期外人办报的分析和评价:(1)从实质上说,都是西方列强入侵中国的舆论工具;一些外报中关于西方自然科学与社会科学文化知识的内容,其根本目的不是为了中国独立自强,而是通过宣扬西方文化征服中国人高傲自大、敌视外人的心理。

(2)客观上起到了开阔国人眼界、启迪国人心智、促进中西文化交流的作用。

(3)新闻观念和报刊业务方面:1)报刊观念方面,外报将言论、出版自由等西方报刊观念引入中国。

2)报刊内容与版式方面,已形成新闻、言论、文艺(副刊)、广告四要素组成的近代报刊格局。

3)传播机构方面,近代报馆、通讯社在华出现。

4)物质技术方面,铅字、印刷机等引入中国。

(4)外人办报活动,“不自觉地”为国人自办报刊提供了借鉴。

第二阶段:国人办报历史的开端和维新运动期间的办报活动(1870—1898前后)这一时期的重要报人、记者:王韬、康有为、梁启超、谭嗣同、严复。

维新派的新闻思想:(1)他们认为报刊有强烈的政治性,是宣传政治主张的有力工具;不讳言报刊的资产阶级党派性。

(2)他们对报刊的功能合作拥有比较系统的认识,十分重视报刊的宣传鼓动作用。

(3)通过办报,宣传政治主张,建立政治团体,推动维新变法运动的发展,是维新派办报的主要目的。

维新派对近代新闻事业的贡献:(1)冲破封建言禁,为报刊赢得了实际上的合法地位。

(2)开中国报业史上政治家办报的先河,形成“政治家办报”的传统。

(3)重视政论,创造了新型的报刊政论文体——时务文体。

梁启超对“时务文体”特点的概括:1)纵笔所至,略不检束;2)务为平易畅达,使杂以俚语、韵语及外国语法;3)条例明晰,笔锋常带感情。

第三阶段:辛亥革命前后的报业(1898—1910前后)这一时期的重要报人、记者:孙中山、陈少白、戢翼翚、章士钊、章太炎、于右任、黄远生、邵飘萍、林白水、刘少少、徐凌霄、胡政之。

新闻史学习阶段成果姓名:***学号:**********班级:广电三班指导教师:刘聪老师2013 .12.14从个体角度看中国近代史上新闻事业的三个高潮对自身发展的影响霍南南(广电3班1211340301 )【摘要】历史的人的历史,本文从康梁、上海帮、北大的角度去阐释中国新闻近代史上的三次高潮,从一个较小的切角看一段特殊的历史,从一个实体中看历史与现实的关系,以期从中发现一点有益之处。

【摘要】历史的人的历史,本文从康梁、上海帮、北大的角度去阐释中国新闻近代史上的三次高潮,从一个较小的切角看一段特殊的历史,从一个实体中看历史与现实的关系,以期从中发现一点有益之处。

Summary:History is human history, this article from Kang and Liang, Shanghai Gang, Peking perspective to explain the history of Chinese journalism - Three climax modern history, from a smaller Cutaway watch a special history, seen from a history and physical relation to reality, in order to benefit from the Department found that.【关键词】中国新闻史,康有为梁启超,上海报业,北大,Key word :Chinese journalism history, Kang Liang, Shanghai newspaper, Peking University,正文中国近代的新闻事业大致经历了三个高潮阶段,国内新闻界将其分为戊戌变法时期、辛亥革命时期、五四运动时期。

笔者以为该分法侧重于宏观叙事,但须知历史是由一个个具体的单位如,组织、个人构成的,所以,本文以个体和组织的角度来看这段历史——从史观上讲有点类似英雄史观,但范畴明显更大一点——希望能发现个体对历史的影响。

《新青年》开始从思想层面探索向西方学习《新青年》作为-部综合性的月刊,五四新文化运动和中国现代文学和文化思想史上最重要的刊物之一,可以称其为影响了20世纪中国的一代名刊。

作为中国共产党成立早期最重要的理论阵地,它的创建为马克思主义在中国的早期传播提供了很好的舆论宣传,它所开辟的“马克思研究号”发表了以《我的马克思主义观》为代表的一系列研究和介绍马克思主义以及苏联革命的文章。

陈独秀创办《新青年》,原名为《青年杂志》,1916年9月1日易名《新青年》出版。

陈独秀在改刊后的《新青年》第一期上发表《新青年》一文,召青年做“新青年”。

他提出“新青年”的标准是:生理上身体强壮;心理上是“斩尽涤绝做官发财思想”,而“内图个性之发展,外图贡献于其群”;以自力创造幸福,而“不以个人幸福损害国家社会。

”初期的《新青年》在哲学、文学、教育、法律、伦理等广阔领域向封建意识形态发起了猛烈的进攻。

一、《新青年》产生之前的中国人革命思想《新青年》产生之前的新闻传播刊物,可以概括为以严复、康有为、谭嗣同、梁启超、章炳麟等具有代表性的人物发表新思想、新文学的天下。

这些前一时代学人所鼓吹的进化论、变法、革命等源于西方的社会政治思想对国人革命的方向有着不可磨灭的影响力,对探索出一条成功的革命道路起到了一定的积极作用。

但也应同时看到,当代思想史进入到“五四”阶段时,这些老一辈人物的思想已成为旧时代的产物。

康有为与章炳麟两人可以说是占据清末民初思想界的中心地位的人物,在那个时代,二人的文章著作、泼墨挥毫都具有举足轻重的地位。

但随着历史的推进,以康有为、章炳麟为代表的思想策略已成为落在时代后面的陈旧思想,成为保守的象征。

康有为提倡孔教的至高无,上的价值,与当时“打倒孔家店”恰恰是针锋相对、不符合大众主流的内容;而章炳麟反对白话文的运用,主张习读古经,也是与时代脱节,违背时代大主流,和新思潮背道而驰的。

于他们二人之间只有少数人能够体会的津津有味的今古文问题的讨论,除了少数的专门学者之外,更是引不起一般青年知识分子的兴趣了,也因此逐渐远离了时代的大方向。

辛亥革命时期的新闻思想研究【关键词】辛亥革命;新闻思想;梁启超;资产阶级报刊引言本文对“辛亥革命时期”这一时间概念的界定是从1894年兴中会成立开始,截止到1912年中华民国建立。

自1901年清政府实行“新政”,开放“报禁”“言禁”后,民间自办报刊数量逐年增长。

到1906年清政府宣布“预备立宪”,报刊数量进一步显著增加,而且出版地域从沿海、开放地区、大城市扩展到内地,乃至边疆偏远地区,国人第二次办报高潮出现。

这一时期,国内新闻界思想活跃,言论开放,各种持不同政见的政治团体纷纷以办报为武器,宣传自己的政治主张,抢夺舆论阵地,大有春秋战国时期“百家争鸣”的气势。

通过他们的宣传及论战,国内原来只知四书五经、孔孟之道,受封建传统文化束缚的分子眼界大开,普通民众的思想也得到了启蒙。

在这中间,最有代表性的是以梁启超为代表的资产阶级改良派新闻思想,还有以孙中山为代表的资产阶级革命派新闻思想。

方汉奇主编的《中国新闻传播史》对辛亥革命时期的新闻事业有专章论述。

书中将当时的新闻思想划分为两大派别——资产阶级改良派和革命派,并在“辛亥革命时期新闻理论与业务的发展”一节中对二者的新闻思想分别做了归纳,指出二者的思想源泉都是西方资产阶级的新闻学说,办报主张在实质上是相同的。

但是在辛亥革命时期,革命派的主张更有反封建的革命性与斗争性,因而成为主流。

资产阶级改良派有较多的报刊实践,创办报刊是他们进行政治斗争的主要方式。

梁启超是他们中最为突出的代表,在辛亥革命时期的新闻思想界,乃至在中国新闻事业史上都占有重要的地位。

此外,严复、谭嗣同等人对改良派的新闻思想也有很大贡献。

国内对辛亥革命时期乃至近代报刊活动家新闻思想的研究中,关于梁启超办报活动和新闻思想的研究是最广泛和深入的,研究成果也非常多。

方汉奇主编的《中国新闻事业通史(第一卷)》中,对梁启超的新闻思想做了总结,将梁启超视为资产阶级改良派新闻思想的集大成者。

书中指出,梁启超认为报刊是社会的“耳目喉舌”,具有“去塞求通”的功能;报刊的两大天职是“监督政府”“向导国民”;梁启超对新闻业务改革进行过系统论述。

中国新闻评论的历史及演变新闻评论是中国媒体发展的重要组成部分,它承载着对新闻事件的解读、分析和评价。

随着社会的发展和媒体环境的变化,中国新闻评论也经历了多次演变。

本文将从历史的角度出发,探讨中国新闻评论的起源、发展以及对社会的影响。

中国新闻评论的起源可以追溯到秦朝时期的“传官口诛”。

这种形式可以视为最早的新闻评论,它以文字、画像等形式来描述政治事件和社会风俗。

然而,由于当时的交流渠道受限,这些评论受众有限,也没有形成独立的新闻评论传统。

随着印刷技术的发展,新闻评论逐渐在中国媒体中出现。

清朝时期,一些著名的报纸开始在版面上增加评论栏目。

这些评论主要关注政治、经济和社会问题,并以文字形式表达观点。

由于当时的社会环境限制,这些评论大多被政府监控,并受到严格的审查。

新闻评论的真正发展出现在20世纪初的中国。

这个时期,西方思想和新闻学理论开始传入中国,有力推动了中国新闻评论的发展。

著名的报人章士钊在《新闻报》上创办了“京北大社”等评论栏目,为国内新闻评论的发展奠定了基础。

20世纪以后,随着新闻媒体的多样化和互联网的普及,中国新闻评论进入了一个全新的发展阶段。

传统媒体如报纸和电视台通过增加评论栏目来满足公众对多元观点的需求。

与此同时,互联网平台的兴起使得新闻评论更加广泛和便捷。

网络论坛、微博、微信公众号等平台成为了人们进行新闻评论的重要空间。

然而,随着新媒体时代的到来,中国新闻评论也面临着新的问题和挑战。

短视频、直播等新媒体形式以其简洁、直观的特点吸引了越来越多的受众。

这些形式虽然能够迅速传递信息,但由于受空间和时间限制,很难对新闻事件进行深度的分析和评论,从而可能影响公众的理解和判断。

此外,新闻评论的发展也受到政府监管和社会舆论环境的影响。

政府对新闻评论的监管日益严格,一些敏感话题往往受到限制和审查。

社会舆论环境也存在一定的压力,使得一些媒体和人士不敢或无法对重要问题进行深入的评论。

尽管面临各种问题和挑战,中国新闻评论仍然对社会发展具有重要意义。

陈明敏:浅谈章士钊《评新文化运动》《评新文化运动》这篇文章被章士钊公开演讲过多次,在正式刊物上发表过两次。

文中指出“愚在长沙、南京、上海、北京等处,为此说者屡矣”,但他也表示只是阐述一下自己的观点“然批评之学,吾夙无之”。

第一次是于1923年8月21日~22日发表在《新闻报》上,主要针对胡适在《国语周刊》上所发表的“不值一驳”这个论断。

第二次是于1925年9月5日。

针对章士钊自7月《甲寅》复刊以来,频频发文反对白话文这一举动,8月30日胡适写下《老章又反叛了》予以回应,并在文中宣言“我的受降城是永远四门大开的。

但现在改定我的受降条例了:凡自夸‘摈白话弗读,读亦弗卒’的人,即使他牵羊担酒,衔璧舆梓,捧着‘白话歪词’来投降,我决不收受了!”。

章士钊看后较为气愤,当即在9月5日出版的《甲寅》周刊上发表《答适之》,9月12号又再次刊登了《评新文化运动》,随后还写出《评新文学运动》。

章士钊一生坚持文言文写作,虽有白话习作,但没有公开发表过任何白话文,是一位纯粹提倡中国传统文化的学者。

在二度游欧之前,章士钊曾在自己所办的《甲寅》月刊上宣传过西方文化。

而在二度游欧后,他发现西方文化本身存在很多弊端,不应当在具有深厚文化底蕴的中国大肆普及,且新文化运动将中国传统文化完全抛置一旁而不顾的举动让他担心新文化运动会使中国文化丧失自己的特性,造成中国在文化上的亡国,使中国人丧失自己的文化标识,变成“无所归类”的人,因此开始反对新文化运动。

《评新文化运动》里的观点一经发出,使得章士钊在当时的新青年们眼里变成彻头彻尾的“新文化运动的拦路虎”,但在当下看来他的有些观点还是很有建树,思考颇有深度。

因此,21世纪的我们应以一个旁观者的身份,以平视的姿态,用平和的心态去面对那个处于变革年代里的各派言论和观点。

《评新文化运动》全文共七段,脉络清晰,从“文化、新、运动”三个方面阐述反对新文化运动的理由。

一是文化具有特殊性,文化离不开人、地、时三要素。

试论陈独秀的新闻思想作者:王超来源:《新闻世界》2015年第01期【摘要】陈独秀是中国共产党的主要创始人和启蒙思想家,也是一名著名的新闻工作者,其创办的报刊唤起了民众的思想启蒙活动。

在中国近代革命史上卓著的《新青年》杂志,把“改造青年思想,辅导青年修养”的宗旨和现实的社会政治、青年的思想实际逐渐结合起来,在中国新闻史上影响深远。

本文结合陈独秀丰富的办刊实践活动,探讨陈独秀的新闻思想及其历史影响。

【关键词】陈独秀报刊实践新闻思想一、陈独秀的报刊实践陈独秀受到康有为、梁启超维新变法的影响,1901年东渡日本求学考察。

1903年8月在上海协助章士钊创办《国民日日报》,并担任编辑。

自此开始,陈独秀的新闻思想在中国新闻史上开始留下辉煌的一页。

《国民日日报》的创刊缘于《苏报》被清政府查封,12月停刊。

为了安全起见,陈独秀以“由己”署名《哭汪希颜》和《题西乡南洲放猎图》两首诗,借以表达自己的政治理念和对革命信念的坚持。

1904年,陈独秀与人合作创办《安徽俗话报》半月刊,担任主编。

第一期,由陈独秀主笔,他说“我开办这报,是有两个主义……第一是要把各处的事体,说给我们安徽人听,免得大家躲在鼓里,外边事体一件都不知道。

况且现在东三省的事,一天紧似一天,若有什么好歹的消息,就可以登在这报上,告诉大家,大家也好有个防备。

”陈独秀发表了大量文章,如《说国家》、《亡国篇》、《论安徽的矿务》等,作为安徽最早的革命性刊物,敏銳地看到中国社会的症结,并提出医治这些症结的良方。

1914年,在日本东京创办《甲寅》,传播资产民主革命思想。

1915年,《新青年》创刊并高举民主和科学的旗帜,组织发起了一场波澜壮阔的新文化运动,《新青年》与《甲寅》的办刊思想一脉相承,《新青年》的新闻实践到形成较为系统的办刊思想,也标志着我们运用阵地传播马克思主义的开端。

二、陈独秀的新闻思想1、社会进步、御敌救国的重要条件是新闻宣传沟通信息、开启民智陈独秀继承了梁启超的新闻思想,认为办报的目的在于沟通信息、开启民智。

作者: 张东

作者机构: 重庆大学法学院,重庆400044

出版物刊名: 宁夏大学学报:人文社会科学版

页码: 71-75页

主题词: 章士钊 办报历程 思想嬗变

摘要:章士钊是近代中国历史上一个有着重要影响的报人兼政治家。

他曾任《苏报》、《民立报》主笔,并亲自创办了《国民日日报》、《独立周报》、《甲寅》(先后为月刊、日刊和周刊)等报刊,借此阐发政法主张,表达对时局的关心、关注。

章士钊的办报历程,向我们清晰展示了他从倡言反满革命、宣扬民主共和、鼓吹"调和立国"、主张"联业自治"思想嬗变的全过程。

新闻评论的历史溯源1、没有言论的中国古代报纸2、殖民主义国家在我国宣传殖民主义时期3、资产阶级改良派宣传变法维新的言论时期(报刊政论时期的到来)4、资产阶级革命派:宣传民主、反对封建5、新民主主义革命时期6、新中国建立:党和人民报刊宣传社会主义革命和建设的言论时期没有言论的中国古代报纸《邸报》:“宫廷动态”不作评论原因:古代报纸是专制社会的产物,是封建统治阶级意志的体现,其目的是为了维护和巩固封建统治的工具。

这是其本质属性,这也决定了其传播内容主要是与封建王朝密切相关的信息。

作用:上情下达,了解朝廷和官场的动态(虽也有奏章等,但仍不超出封建统治范围)内容和作用也决定了古代报纸的经办人并不能按自己的意志办报,发表意见,因此不存在编辑。

殖民主义国家在我国宣传殖民主义时期言论的出现言论的演变华文报刊言论的崛起早期报刊评论的成因及走向言论的出现(1)第一份近代化中文报刊1815年,马六甲《察世俗每月统计传》宗教性报纸,刊登宗教言论,完全是宗教说教其中有一篇《负恩之表》,虽然没有时效性,却标志着新闻评论迈出了象征性的一步。

(2)《东西洋考每月统计传》1833年,广州(境内)在新闻评论上迈出了实质性的一步进步:突出表现在该刊的言论部分,更加关注现实问题,从“天国”回到“人间”,对一些社会问题进行评论,企图引导社会舆论不足:时效性很差,仅是一个雏型言论的演变1840年,鸦片战争以后开始出现,仍首先出现在“外报言论”变化:中国作者的言论开始出现在外籍中文报刊上这一时期最突出的在香港和上海的报纸(1)香港(2)上海言论的演变:香港《香港船头货价纸》发表《猪仔论》卓南生称其“将它视为华文报纸最早的一篇社论也不为过”香港言论特点:华人作为言论的主笔出现言论的演变:上海上海的第一份近代化报纸《上海新报》,林乐知 1861年,早期报刊评论的“标本库”,其言论可分为三类:①说教式的泛论60篇,宗教色彩浓,与现实社会有一段距离,与时事政治更是无关,无新闻性;②针砭时弊的短论(类似短评,要么置于文前,或附于文后,相当于编者按语,论点集中,篇幅较小,新闻时效性较强,有现实针对性)40篇;③评说时局的政论50篇,其中较为有代表性的有:《逆寇略论》王韬(着重分析太平天国)1872年《申报》开辟言论新格局言论演变的意义A 确定了言论在报纸上的地位,从而确定了言论作为近代报纸的四大要素之一B 聘请了中国文人作为报纸的主笔,负责编辑工作戈公振关于报刊评论的著述1927年《中国报学史》:梳理报海源流,研读收藏指南提出现代报刊的四大要件:新闻言论副刊广告报刊的两大基本职能:报告新闻,揭载评论这一时期言论的特点1、言论数量激增,且质量颇高,大都登在报纸显要的位置上,醒目的编排是言论的地位突出2、数量上是每日必有言论缺陷:A、质量不容乐观,没有将文学作品与新闻评论区分B、时效性不强,缺乏新闻观念,与没有高水平的固定撰稿人有关;为什么确立了言论在报纸上的重要地位?满足读者对新闻的深层意义解读的需要不拘一格采纳稿件的态度培养了自己潜在的作者,作者群比较广泛,读者成为作者。

第9卷第10期Vol.9 No.1063陈独秀新闻思想的变与不变邓 浩(湖南师范大学,湖南 长沙 410000)摘 要:陈独秀不仅是中国共产党的创始人,也是我国早期新闻事业的创立者。

本文按照陈独秀政治活动的5个阶段进行划分,考察陈独秀的报刊舆论思想的变与不变。

陈独秀新闻思想的演变,对于当代新闻事业的发展具有一定的借鉴意义。

关键词:陈独秀;新闻思想;报刊舆论中图分类号:G219.29 文献标志码:A 文章编号:1674-8883(2018)10-0063-02在近现代中国,活跃着一批被称为“参与型知识分子”的人群。

他们积极“参与”政治,但这只是一种实现其理想与政治抱负的方式而已。

中国那一代“文章救国”的知识分子普遍实践过维新派报刊、革命派报刊、民主自由派报刊和无产阶级报刊中的一段或几段,但很少有人经历了所有的阶段。

因而,陈独秀的报刊舆论思想是一个极具吸引力的研究对象。

一、报人生涯的“预演”:由选学妖孽转变到康梁派19世纪90年代中期,维新派登上政治舞台,开了政治家办报的先河,在当时的知识分子中影响很大。

陈独秀接受康梁维新思想,成为“康梁派”的主要途径是阅读《时务报》。

1897年南京考途中的所见所闻,使得陈独秀对康梁派在《时务报》中的言论大为认同。

之后,陈独秀创办的《扬子江形势论略》就深受康梁派的影响,充满了爱国主义情怀。

陈独秀的转变是显而易见的,但他的思想转变还是经历了一段时间。

从《扬子江形势论略》中可以看出,康梁变法学说的核心内容没有出现在这篇文章中,而是介绍军事防务,具有献策文的色彩。

这说明他仍然保留着传统文人“得君行道”的思想。

可以说,《扬子江形势论略》是陈独秀踏上办报道路的开端。

但是,仅仅一年,维新运动就遭受了一次致命的打击,他没能成长为一位典型的康梁派。

二、由维新派向革命派转变时期的舆论思想1903年,陈独秀参与编辑《国民日日报》,从在该报上发表的文章可以看到其思想已经倾向于革命。

1904年,陈独秀在《安徽俗话报》上发表的言论比《国民日日报》时期有所缓和,正是这浅近、和平,却发挥着“表面普及知识,暗中鼓吹革命”的功能。

民国初期的著名报人开创诸多第一的邵飘萍1918年7月,在北平出现了我国第一家通讯社——新闻编译社。

这家通讯社的创办人就是曾任《申报》、《时报》主笔,对袁世凯进行过猛烈抨击的邵飘萍。

当年10月,邵飘萍又创办了在京城名噪一时的《京报》。

《京报》日出对开四版,邵飘萍亲笔题写报名,其创办宗旨是要让当局“听命于正当民意”,也就是为民请命。

为了激励报社同人,邵飘萍还挥笔大书“铁肩辣手”四字,悬于报社办公室内。

此词取自明代义士杨椒山的著名诗句“铁肩担道义,妙手著文章”。

但他将“妙”字改为“辣”,那意思十分明白:《京报》就是要突出它“辛辣”的特色。

***著名将领冯玉祥曾经这样赞誉邵飘萍:“主持《京报》,握一支毛锥,与拥有几十万枪支之军阀搏斗,卓越英勇,只知有真理,有是非,而不知其他,不屈于最凶残的军阀之刀剑枪炮,其大无畏之精神,安得不令全社会人士敬服!”邵飘萍于1886年10月11日出生于浙江东阳紫溪村,原名邵新成。

由于父亲是教书匠,邵飘萍5岁起进私塾读书,14岁便中了秀才。

之后他考入浙江省立高等学堂,并开始为《申报》写稿。

辛亥革命成功后,他在杭州参与主办《汉民日报》,先后任编辑、主编。

在举国上下都对袁世凯抱有很大幻想的时候,他却能一眼看透这个窃国大盗的本来面目。

在南北议和正在进行的过程中,邵飘萍便在报上大声疾呼:“呜呼!当断不断,反受其乱。

袁贼不死,大乱不止。

”他义正词严地指出:“总统非皇帝。

孙总统有辞去总统之权,无以总统让与他人之权。

”邵飘萍如此公开反对袁世凯及其爪牙,必然惹祸上身。

1914年袁世凯下令封闭《汉民日报》,邵飘萍被捕三次,后经营救出狱,流亡日本,入法政大学读书。

在那里,他与几位朋友发起组织了东京通讯社,为国内报纸撰写新闻报道。

1915年外国报纸透露日本政府向袁世凯提出“二十一条”,是邵飘萍最早向国内及时提供报道,予以揭露。

当年12月,袁世凯登极称帝,上海新闻界电邀邵飘萍回国,加入倒袁斗争。

他回国后,担任《申报》、《时报》主笔,仅1916年的前五个月,他便以“阿平”署名,在《时事新报》上发表了36篇社论、134篇时评,对袁世凯进行猛烈的抨击。

一个不应忘记的思想家——章士钊(一)在中国大陆一般人心目中,章士钊(1881~1973)是非常特殊的人物。

知识阶层中年纪稍大的,大约都知道毛泽东与他的关系非同一般。

文革前夕,毛要谈教育,特地把这个段祺瑞当“执政”时的教育总长找来静聆纶音。

文革期间,“知识越多越反动”,焚书坑儒,他的《柳文指要》却由毛特别批准出版。

1973年5月25日,根据“最高指示”,一架政府专机把92岁的章老及其亲属和特别配备的医生、护士、秘书、警卫送到香港,名为“探望夫人”,实则身负恢复与台湾联系的重任,成为震动海内外的重大新闻。

年轻一代不知这些荣宠,却从选入中学课本的鲁迅的《纪念刘和珍君》、《“费厄泼赖”应该缓行》等名篇和相应的讲解中,确信章士钊与1926年3月18日屠杀包括刘和珍在内的47名学生的惨案有关,是穷凶极恶的“落水狗”。

真正研究他的学者不多,论述一直比较持平。

i]特别对他在《苏报》案前后的表现,论者无不赞叹。

近日有的学者还说,三·一八惨案发生时,他正在天津,事情与他无关。

章士钊一生多姿多彩:革命者、报人、政论家、高官、律师、社会名流。

除了有些政治活动颇遭物议外,其他方面都有出色表现。

愚意以为最值得后人称道的是他在思想领域的耕耘,无论成功的亮点和负面的教训都有很值得注意的地方。

例如:1.激进青年的思想取向。

2.辛亥革命的思想总结——调和立国论。

3.公民自由及其制度保障的追寻。

4.寻求中国特殊道路的教训。

激进革命者的诞生及其思想趋向1903年的《苏报》案,章士钊一举成名,也令他日后为当年的幼稚脸红。

章士钊出生于湖南长沙县;20岁前,在家乡受传统教育。

1902年,到南京进江南陆师学堂,第二年,便成为学潮领头人,带领30多位同学退学,到上海投奔蔡元培、吴稚晖等组织的革命团体——爱国学社。

同年5月27日便受聘主持《苏报》,与爱国学社同人合作,把该报本来已有的自由、民主、革命倾向发挥得淋漓尽致。

短短一个多月,邹容的《革命军》,章太炎大骂“戴湉小丑,未辨菽麦”的《康有为与觉罗君之关系》(即《驳康有为论革命书》的摘录),章士钊自己撰写的《驳革命驳义>》等等,一一见诸报端;导致清政府与租界当局合谋,逮捕章太炎、邹容及《苏报》办事人员,查封爱国学社。