内科学(第七版)消化系统疾病第十二章 脂肪性肝病

- 格式:doc

- 大小:39.50 KB

- 文档页数:10

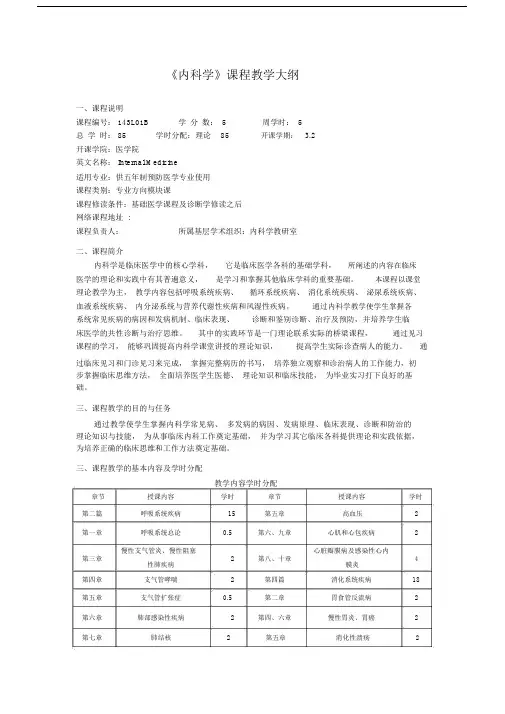

《内科学》课程教学大纲一、课程说明课程编号: 143L01B学分数:5周学时:5总学时: 85学时分配:理论85开课学期: 3.2开课学院:医学院英文名称: Internal Medicine适用专业:供五年制预防医学专业使用课程类别:专业方向模块课课程修读条件:基础医学课程及诊断学修读之后网络课程地址 :课程负责人:所属基层学术组织:内科学教研室二、课程简介内科学是临床医学中的核心学科,它是临床医学各科的基础学科,所阐述的内容在临床医学的理论和实践中有其普遍意义,是学习和掌握其他临床学科的重要基础。

本课程以课堂理论教学为主,教学内容包括呼吸系统疾病、循环系统疾病、消化系统疾病、泌尿系统疾病、血液系统疾病、内分泌系统与营养代谢性疾病和风湿性疾病。

通过内科学教学使学生掌握各系统常见疾病的病因和发病机制、临床表现、诊断和鉴别诊断、治疗及预防,并培养学生临床医学的共性诊断与治疗思维。

其中的实践环节是一门理论联系实际的桥梁课程,通过见习课程的学习,能够巩固提高内科学课堂讲授的理论知识,提高学生实际诊查病人的能力。

通过临床见习和门诊见习来完成,掌握完整病历的书写,培养独立观察和诊治病人的工作能力,初步掌握临床思维方法,全面培养医学生医德、理论知识和临床技能,为毕业实习打下良好的基础。

三、课程教学的目的与任务通过教学使学生掌握内科学常见病、多发病的病因、发病原理、临床表现、诊断和防治的理论知识与技能,为从事临床内科工作奠定基础,并为学习其它临床各科提供理论和实践依据,为培养正确的临床思维和工作方法奠定基础。

三、课程教学的基本内容及学时分配教学内容学时分配章节授课内容学时章节授课内容学时第二篇呼吸系统疾病15第五章高血压2第一章呼吸系统总论0.5第六、九章心肌和心包疾病2第三章慢性支气管炎、慢性阻塞2第八、十章心脏瓣膜病及感染性心内4性肺疾病膜炎第四章支气管哮喘2第四篇消化系统疾病18第五章支气管扩张症0.5第二章胃食管反流病2第六章肺部感染性疾病2第四、六章慢性胃炎、胃癌2第七章肺结核2第五章消化性溃疡2第八章原发性支气管肺癌2第七章结核性腹膜炎、肠结核2第十章肺血栓栓塞症1第八章炎症性肠病1第十一章肺动脉高压与肺源性心脏1第十二、十五章肝硬化、脂肪性肝病(非4病(慢性肺源性心脏病)酒精性肝病、酒精性肝病)第十二章胸膜疾病1第十七章肝性脑病1第十四章急性呼吸窘迫综合征0.5第十八章胰腺炎(急性胰腺炎)2第十五章呼吸衰竭与呼吸支持技术0.5第二十章消化道出血2第三篇循环系统疾病18第五篇泌尿系统疾病12第二章心力衰竭4第一章总论2第三章心律失常2第二、三章肾小球疾病概述及肾小球2肾炎(慢性肾小球肾炎)第四章动脉粥样硬化和冠心病4第四章肾病综合征2(2、 3、4 节)续上表:章节授课内容学时章节授课内容学时第八章尿路感染2第十章淋巴瘤2第十二章急性肾损伤2第十四章出血性疾病概述1第十三章慢性肾衰竭2第十五章紫癜性疾病(血小板减1少性紫癜)第六篇血液系统疾病12第七篇内分泌系统和营养代谢7性疾病第二章贫血概述1第九章甲状腺功能亢进症3第三章缺铁性贫血1第二十一章糖尿病4第五章再生障碍性贫血1第八篇风湿性疾病3第六章溶血性贫血2第三章类风湿性关节炎1第九章白血病3第四章系统性红斑狼疮2基本内容第二篇呼吸系统疾病第一章总论教学目的及内容:了解:呼吸系统疾病的诊断以及常见的实验室检查;辅助检查。

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 内科学(第七版)消化系统疾病第十二章脂肪性肝病第十二章脂肪性肝病脂肪性肝病(fatty liver disease) 是指脂肪(主要是甘油三酯) 在肝脏过度沉积的临床病理综合征。

随着生活水平的改善和生活方式的改变,脂肪性肝病的发病率不断升高,据报道其发病率可高达 10%左右,而且发病年龄日趋提前。

目前我国脂肪性肝病已经成为危害人类健康的仅次于病毒性肝炎第二大肝病。

I临床上脂肪性肝病则有非酒精性脂肪性肝病(nonalcoho1ic fatty liver disease, NAFLD) 和酒精性脂肪性肝病(alcoholic fatty livetdisease) 之分。

第一节非酒精性脂肪性肝病非酒精性脂肪性肝病(nonalcoholic fatty liver disease, NAFLD) 是指除外酒精和其他明确的肝损害因素所致的,以弥漫性肝细胞大泡性脂肪变为主要特征的临床病理综合征,包括单纯性脂肪性肝病以及由其演变的脂肪性肝炎和肝硬化。

胰岛素抵抗和遗传易感性与其发病关系密切。

随着肥胖和糖尿病的发病率增加, NAFLD 现已成为我国常见的慢性肝病之一。

【病因和发病机制】肥胖、 2 型糖尿病、高脂血症等单独或共同成为 NAFLD 的易感因素。

1 / 14肝脏是机体脂质代谢的中心器官,肝内脂肪主要来源于食物和外周脂肪组织。

肝细胞内脂质特别是甘油三酯沉积是形成 NAFLD 的一个先决条件。

导致脂质沉积的代谢异常机制并没有完全明确,可能与下列几个环节有关:①脂质摄人异常:高脂饮食、高脂血症以及外周脂肪组织动员增多,促使游离脂肪酸(FFA) 输送人肝脏增多;②线粒体功能障碍, FFA 在肝细胞线粒体内氧化磷酸化和 p 氧化减少,转化为甘油三酯增多;③肝细胞合成 FFA 和甘油三酯增多;④极低密度脂蛋白(VLDL) 合成不足或分泌减少,导致甘油三酯运出肝细胞减少。

第七版内科学消化试题消化系统疾病习题一 ( 名词解说1( 肝肾综合征2( 肝性脑病3( 胃泌素瘤4( 胰性脑病5(Grey-Turner 征6( 中毒性巨结肠7( 胰腺假性囊肿二、填空题1( 腹泻常见于______ 型肠结核患者,便秘则常见于______ 型肠结核患者。

2( 肝性脑病的临床分期是____ ,____ ,____ ,____ 。

3( 肝硬化门脉高压时成立的侧枝循环有___ ,____ , ____ 。

4( AFP 诊断原发性肝癌的标准是: _____ ,______ ,______ 。

5( 原发性肝癌按大概形态分型可分为:______ ,______ ,______ ,______ 。

6( 消化道出血一般出血量达到 ____ 可出现黑便,超出____ 可引超出呕血,超出____ 可惹起血容量不足的表现。

7( 上消化道大批出血后,多半患者在______小时内出现低热,但一般不超出______ 。

C,连续 ______ 天降至正常。

8( 急性溃疡中,烧伤者所致特称为________ ,中枢精神病变所致者特称为________。

9(消化性溃疡的X线征象有直接与间接两种:________ 为直接征象,________ 、 ________ 、 ________ 、 ________ 为间接征象。

10、溃疡性结肠炎的主要临床表现为______ 、______ 、______。

11(肝昏迷的诱因包含 :____ 、 ____、 ___、___、___、 ___、___、___。

12( 当前以为与慢性胃炎和消化性溃疡关系亲密的细菌为____。

13( 肝硬化患者出现全血细胞减少最常有的原由是__。

14( 胃癌检查联合胃粘膜活检是当前最靠谱的诊疗手段,为要达到很少误诊的目的,活检标本一定达 ___块以上。

15( 肝硬化腹水病人的基本治疗是改良肝动能及增强支持疗法,利尿剂首选___。

16( 上消化道出血的特色性表现是:___ 、___。

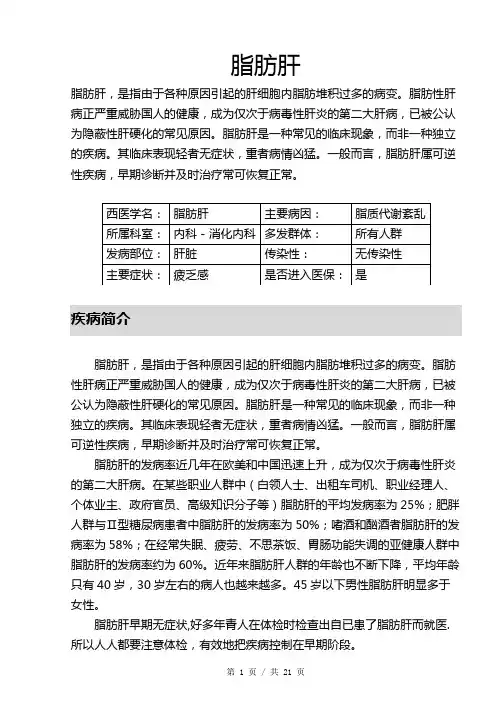

脂肪肝脂肪肝,是指由于各种原因引起的肝细胞内脂肪堆积过多的病变。

脂肪性肝病正严重威胁国人的健康,成为仅次于病毒性肝炎的第二大肝病,已被公认为隐蔽性肝硬化的常见原因。

脂肪肝是一种常见的临床现象,而非一种独立的疾病。

其临床表现轻者无症状,重者病情凶猛。

一般而言,脂肪肝属可逆性疾病,早期诊断并及时治疗常可恢复正常。

脂肪肝,是指由于各种原因引起的肝细胞内脂肪堆积过多的病变。

脂肪性肝病正严重威胁国人的健康,成为仅次于病毒性肝炎的第二大肝病,已被公认为隐蔽性肝硬化的常见原因。

脂肪肝是一种常见的临床现象,而非一种独立的疾病。

其临床表现轻者无症状,重者病情凶猛。

一般而言,脂肪肝属可逆性疾病,早期诊断并及时治疗常可恢复正常。

脂肪肝的发病率近几年在欧美和中国迅速上升,成为仅次于病毒性肝炎的第二大肝病。

在某些职业人群中(白领人士、出租车司机、职业经理人、个体业主、政府官员、高级知识分子等)脂肪肝的平均发病率为25%;肥胖人群与Ⅱ型糖尿病患者中脂肪肝的发病率为50%;嗜酒和酗酒者脂肪肝的发病率为58%;在经常失眠、疲劳、不思茶饭、胃肠功能失调的亚健康人群中脂肪肝的发病率约为60%。

近年来脂肪肝人群的年龄也不断下降,平均年龄只有40岁,30岁左右的病人也越来越多。

45岁以下男性脂肪肝明显多于女性。

脂肪肝早期无症状,好多年青人在体检时检查出自已患了脂肪肝而就医.所以人人都要注意体检,有效地把疾病控制在早期阶段。

疾病分类按病理分类1、单纯性脂肪肝:肝脏的病变只表现为肝细胞的脂肪变性。

根据肝细胞脂变范围将脂肪肝分为弥漫性脂肪肝、局灶性脂肪肝,以及弥漫性脂肪肝伴正常肝岛。

脂肪肝的发病机制复杂,各种致病因素可通过影响以下一个或多个环节导致肝细胞甘油三酯的积聚,形成脂肪肝:①由于高脂肪饮食、高脂血症以及外周脂肪组织分解增加导致游离脂肪酸输送入肝细胞增多。

②线粒体功能障碍导致肝细胞消耗游离脂肪酸的氧化磷酸化以及b氧化减少。

③肝细胞合成甘油三酯能力增强或从碳水化合物转化为甘油三酯增多,或肝细胞从肝窦乳糜微粒,残核内直接摄取甘油三酯增多。

第七章溃疡性结肠炎 1、溃疡性结肠炎病情复发的先兆为:A、⾎⽩细胞计数增⾼B、⾎沉加速C、⾎清α2球蛋⽩增加D、疑⾎酶原时间延长 E、凝⾎因⼦活性增加 2、轻中型溃疡性结肠炎治疗的⾸选药物是:A、肾上腺⽪质激素B、⽔杨酸偶氮磺胺吡啶C、免疫抑制剂D、抗⽣素 E、乳酸杆菌制剂 3、治疗暴发性溃疡性结肠炎的⾸选⽅法为:A、⼤剂量抗胆碱药物B、⽔杨酸偶氮磺胺吡啶C、⼤剂量肾上腺⽪质激素D、免疫抑制剂 E、⼿术治疗 4、溃疡性结肠炎的消化道主要表现为:A、呕吐B、消瘦C、便秘D、腹部包块 E、腹痛、腹泻、⼤便呈糊状 5、哪种病理表现对溃疡性结肠炎的诊断有意义?A、⼲酪性⾁芽肿B、⾮⼲酪性⾁芽肿C、炎症细胞浸润D、肠系膜淋巴结肿⼤ E、隐窝脓肿 6、以下为溃疡性结肠炎常见的并发症,但哪项除外?A、中毒性巨结肠B、⼤量出⾎C、直肠结肠癌变D、内瘘外瘘形成E、急性穿孔 7、以下为溃疡性结肠炎的治疗原则,但哪项除外?A、控制急性发作B、缓解病情C、减少复发D、防⽌并发症 E、早期⼿术切除全结肠可根治本病 8、溃疡性结肠炎患者以下哪种说法是错误的?A、本病可发⽣在任何年龄B、发病率男性明显⾼于⼥性C、发病率我国⽐欧美较少见D、病因尚未完全明确 E、精神抑郁与焦虑对溃疡性结肠炎的发⽣与复发可有影响 9、以下哪项不是溃疡性结肠炎的病理表现? A、病变位于⼤肠,呈不连续性节段性分布 B、病变偶见涉及回肠末段 C、隐窝脓肿 D、溃疡浅,病变连续 E、结肠病变⼀般限于黏膜与黏膜下层 10、⼥,35岁,慢性腹泻4年,⼤便每天4~5次,常带少量脓⾎,⼤便培养阴性。

纤维结肠镜检查见⼄状结肠、直肠黏膜充⾎,少数散在浅溃疡。

⾸选治疗药物是:A、偶氮磺胺吡啶B、氟哌酸C、肾上腺⽪质激素D、甲硝唑保留灌肠E、乳酸杆菌制剂 答案1、C2、B3、C4、E5、E6、D7、E8、B9、A 10、A 第⼋章 Crohn病 1、Crohn病好发于:A、⼗⼆指肠B、回盲部C、空肠D、末端回肠与邻近结肠 E、直肠 2、对Crohn病具有诊断意义的病理表现为:A、⼲酪性⾁芽肿B、⾮⼲酪性⾁芽肿C、炎性细胞浸润D、肠黏膜淋巴结肿⼤ E、肠系膜淋巴结肿⼤ 3、Crohn病最常见的并发症为:A、吸收不良综合征B、腹腔内脓肿C、肠梗阻D、中毒性巨结肠E、癌变 4、男,28岁,反复右下腹疼痛4年,在肠结核和Crohn病的鉴别诊断中,哪项更有助于Crohn病的诊断?A、间歇性低热B、⽔泻C、右下腹包块D、长期缓解与复发交替E、抗结核治疗1周⽆效 5、⼥,26岁,右下腹痛、腹泻2年,⽆黏液脓⾎便。

内科学第7版前言2008-10-28为适应医学科学理论和临床研究迅速发展的形势,医学教育必须进行相应的改革,而教材作为体现教学改革组成的重要部分,适时给予更新和修订则势在必行。

本《内科学》教材从1979年第1版到2004年第6版,其内容的变更体现了内科学这一学科的发展历程,发展没有止境,更新也不容中断。

在全国高等医药教材建设研究会和卫生部教材办公室的指导和组织下,在第6版的基础上,经过编委们的精心修改、编撰,完成了本教材的第7版。

本版内科学的特点:1.为保持本书的连续性,全书的总体形式按内科各临床专科的分篇构架不变。

2.承袭1~6版教材编写的特有理念,坚持以基础理论、基本知识、基本技能为重心的“三基”原则,突出以医学生必须掌握的当前临床实用的内容为重点,凸显其作为医学本科生教材的特定要求。

3.随着社会的发展,国人生活的环境条件不断变化,临床上常见病的疾病谱也在逐渐改变;疾病的诊断、治疗手段也在不断进步。

本书在第6版的基础上,对各章节的内容特别是常见疾病的诊疗指南等,根据国际、国内最新循证医学资料作了相应的更新。

本书新增的章节有:人禽流感、主动脉夹层、免疫性肝病、缺血性肾病、纤维肌肉疼痛综合征、新型毒品成瘾中毒等。

删减了目前已不常见的疾病,如营养缺乏性疾病等。

对各篇之间交叉重叠的内容(如酸碱平衡失常)进行了调整,避免了重复。

全书力求内容上推陈出新,文字上删繁就简,体现出与时俱进的新面貌。

为了更加体现教材用书的特点,适应教学改革的需要,本书同步出版了与书面教材配套的音像教材、学习指导与习题集等,便于学生课后复习和自学。

本书除主要供医学院校本科生教学作教材外,对广大临床医生也是更新知识,提高临床工作能力以及备考执业医师资格考试、研究生入学考试等的重要参考书籍。

主持和参与本书第1~6版的主编和编者们,为编好本书倾注了大量的心血,本书能成为具有权威性的教科书,他们的贡献功不可没,在此谨向他们致敬。

而本届编委们秉承了他们严谨求实的精神和对教学高度负责的态度,不辞辛劳、高质量地完成了第7版的编写任务。

第一章绪论1第一节内科护理学概述2第二节内科护理学和护理专业实践的发展5第三节成年人的主要健康问题8第二章呼吸系统疾病病人的护理12第一节概述13第二节呼吸系统疾病病人常见症状体征的护理18一、咳嗽与咳痰18二、肺源性呼吸困难21三、咯血23第三节急性呼吸道感染24一、急性上呼吸道感染24二、急性气管-支气管炎26第四节肺部感染性疾病27一、肺炎概述28二、肺炎链球菌肺炎30三、葡萄球菌肺炎32四、其他肺炎33五、肺脓肿37六、肺部感染性疾病病人的护理38第五节支气管扩张症41第六节肺结核45第七节支气管哮喘54第八节慢性支气管炎和慢性阻塞性肺疾病64一、慢性支气管炎64二、慢性阻塞性肺疾病66第九节慢性肺源性心脏病73第十节肺血栓栓塞症77第十一节原发性支气管肺癌84第十二节胸膜疾病91一、胸腔积液91二、气胸95第十三节睡眠呼吸暂停低通气综合征101第十四节呼吸衰竭和急性呼吸窘迫综合征105一、呼吸衰竭105二、急性呼吸窘迫综合征109三、呼吸衰竭和急性呼吸窘迫综合征病人的护理112 第十五节呼吸系统常用诊疗技术及护理116一、支气管镜检查术116二、胸膜腔穿刺术·118三、机械通气119第三章循环系统疾病病人的护理128第一节概述129第二节循环系统疾病病人常见症状体征的护理134一、心源性呼吸困难134二、心源性水肿·136三、胸痛136四、心悸136五、心源性晕厥136第三节心力衰竭.137一、慢性心力衰竭137二、急性心力衰竭147第四节心律失常149一、窦性心律失常150二、房性心律失常152三、房室交界区性心律失常158四、室性心律失常160五、心脏传导阻滞164六、心律失常病人的护理167第五节心脏骤停与心脏性猝死169第六节心脏瓣膜病173一、二尖瓣狭窄173二、二尖瓣关闭不全175三、主动脉瓣狭窄176四、主动脉瓣关闭不全178五、心脏瓣膜病病人的护理179第七节冠状动脉粥样硬化性心脏病180一、稳定型心绞痛182二、急性冠脉综合征186第八节原发性高血压198第九节心肌疾病206一、扩张型心病207二、肥厚型心肌病·208三、心肌炎209四、心肌疾病病人的护理210第十节感染性心内膜炎212第十一节心包疾病215一、急性心包炎216二、心包积液及心脏压塞217三、缩窄性心包炎218四、心包疾病病人的护理218第十二节循环系统常用诊疗技术及护理219一、心脏起搏治疗219二、心脏电复律223三、心导管检查术224四、射频消融术225五、心脏瓣膜病介人性治疗226六、主动脉内球囊反搏术229七、冠状动脉介入性诊断及治疗231八、先天性心血管病介入性治疗234第四章消化系统疾病病人的护理237第一节概述238第二节消化系统疾病病人常见症状体征的护理244一、恶心与呕吐·244二、腹痛246三、腹泻247四、吞咽困难249五、嗳气249六、反酸249七、灼热感或烧心感249八、畏食或食欲缺乏249九、腹胀249十、便秘249十一、黄疸·250十二、呕血与黑便250第三节胃食管反流病250第四节胃炎253一、急性胃炎254二、慢性胃炎255第五节消化性溃疡259第六节胃癌265第七节肠结核和结核性腹膜炎268一、肠结核268二、结核性腹膜炎270三、肠结核和结核性腹膜炎病人的护理272第八节炎症性肠病273一、溃疡性结肠炎273二、克罗恩病276第九节脂肪性肝病279一、非酒精性脂肪性肝病279二、酒精性肝病281第十节肝硬化283第十一节原发性肝癌293第十二节肝性脑病297第十三节急性胰腺炎301第十四节上消化道出血306第十五节消化系统常用诊疗技术及护理314一、胃酸分泌功能检查314二、腹腔穿刺术315附:腹腔持续引流316三、胃肠运动功能检查316四、上消化道内镜检查术318附:无痛内镜检查术.320五、消化道内镜下治疗术321六、小肠镜检查术324七、胶囊内镜检查术326八、结肠镜检查术327九、肝穿刺活组织检查术328第五章泌尿系统疾病病人的护理332第一节概述333第二节泌尿系统疾病病人常见症状体征的护理338一、肾源性水肿338二、尿路刺激征340三、肾性高血压341四、尿异常341五、肾区痛342第三节肾小球疾病概述342第四节肾小球肾炎344一、急性肾小球肾炎344二、急进性肾小球肾炎346三、慢性肾小球肾炎·349第五节肾病综合征351第六节尿路感染357第七节急性肾损伤361第八节慢性肾衰竭366第九节血液净化治疗的护理374一、血液透析374二、腹膜透析379附:其他血液净化技术381第六章血液系统疾病病人的护理383第一节概述384第二节血液系统疾病病人常见症状体征的护理388一、出血或出血倾向388二、发热390三、骨、关节疼痛391四、贫血392第三节贫血392一、概述392二、缺铁性贫血397三、幼细胞贫401四、再碍性贫血404五、溶血性贫血409第四节出血性疾病414一、概述414二、原发免疫性血小板减少症419三、过敏性紫癜422四、血友病424五、弥散性血管内凝血428第五节白血病432一、急性白血病434二、慢性白血病444第六节淋巴瘤449第七节多发性骨髓瘤454第八节血液系统常用诊疗技术及护理458一、骨髓穿刺术458二、外周穿刺中心静脉导管技术459三、静脉输液港技术461四、造血干细胞移植的护理463第七章内分泌与代谢性疾病病人的护理468第一节概述469第二节内分泌与代谢性疾病病人常见症状体征的护理476一、身体外形的改变476二、生殖发育及性功能异常477三、食或营养异常478四、高血压478五、疲乏478六、排泄功能异常478七、骨痛与自发骨折478第三节体功能减退479第四节甲状腺疾病482一、非毒性甲状腺肿482二、甲状腺功能亢进症485三、甲状腺功能减退症495第五节肾上腺皮质疾病498一、库欣综合征498二、原发性慢性肾上腺皮质功能减退症501第六节嗜铬细胞瘤505第七节糖尿病508第八节血脂异常和脂蛋白异常血症529第九节肥胖症533第十节高尿酸血症和痛风536第十一节骨质疏松症540第八章风湿性疾病病人的护理545第一节概述546第二节风湿性疾病病人常见症状体征的护理548一、关节疼痛与肿胀548二、关节僵硬与活动受限550三、皮肤损害551第三节系统性红斑狼疮553第四节强直性脊柱炎560第五节类风湿关节炎564第六节特发性炎症性肌病569第九章神经系统疾病病人的护理574第一节概述575第二节神经系统疾病病人常见症状体征的护理589一、头痛589二、眩晕592三、意识障碍594四、认知障碍597五、言语障碍600六、感觉障碍603七、运动障碍606第三节脑血管疾病·612一、概述612二、短暂性脑缺血发作617三、脑梗死619四、脑出血628五、蛛网膜下腔出血634第四节多发性硬化638第五节帕金森病642第六节发作性疾病649一、癫痫649二、偏头痛·656第七节急性脊髓炎659第八节周围神经疾病662一、概述662二、三叉神经痛662三、特发性面神经麻痹664四、吉兰-巴雷综合征666第九节神经肌肉接头和肌肉疾病669一、概述669二、重症肌无力669三、周期性瘫痪673第十节神经系统常用诊疗技术及护理675一、腰椎穿刺术675二、脑室穿刺和持续引流术678三、数字减影血管造影679四、脑血管内介入治疗680五、高压氧舱治疗682中英文名词对照索引686参考文献702。

第十二章脂肪性肝病脂肪性肝病(fatty liver disease)是指脂肪(主要是甘油三酯)在肝脏过度沉积的临床病理综合征。

随着生活水平的改善和生活方式的改变,脂肪性肝病的发病率不断升高,据报道其发病率可高达10%左右,而且发病年龄日趋提前。

目前我国脂肪性肝病已经成为危害人类健康的仅次于病毒性肝炎第二大肝病。

I 临床上脂肪性肝病则有非酒精性脂肪性肝病(non—alcoho1ic fatty liver disease,NAFLD)和酒精性脂肪性肝病(alcoholic fatty livetdisease)之分。

第一节非酒精性脂肪性肝病非酒精性脂肪性肝病(non—alcoholic fatty liver disease,NAFLD)是指除外酒精和其他明确的肝损害因素所致的,以弥漫性肝细胞大泡性脂肪变为主要特征的临床病理综合征,包括单纯性脂肪性肝病以及由其演变的脂肪性肝炎和肝硬化。

胰岛素抵抗和遗传易感性与其发病关系密切。

随着肥胖和糖尿病的发病率增加,NAFLD现已成为我国常见的慢性肝病之一。

【病因和发病机制】肥胖、2型糖尿病、高脂血症等单独或共同成为NAFLD的易感因素。

肝脏是机体脂质代谢的中心器官,肝内脂肪主要来源于食物和外周脂肪组织。

肝细胞内脂质特别是甘油三酯沉积是形成NAFLD的一个先决条件。

导致脂质沉积的代谢异常机制并没有完全明确,可能与下列几个环节有关:①脂质摄人异常:高脂饮食、高脂血症以及外周脂肪组织动员增多,促使游离脂肪酸(FFA)输送人肝脏增多;②线粒体功能障碍,FFA在肝细胞线粒体内氧化磷酸化和p氧化减少,转化为甘油三酯增多;③肝细胞合成FFA和甘油三酯增多;④极低密度脂蛋白(VLDL)合成不足或分泌减少,导致甘油三酯运出肝细胞减少。

上述因素造成肝脏脂质代谢的合成、降解和分泌失衡,导致脂质在肝细胞内异常沉积。

NAFLD形成的病理生理改变,目前提出“两次打击”学说:第一次打击主要是胰岛素抵抗,引起良性的肝细胞内脂质沉积;第二次打击主要是氧应激和脂质过氧化,是疾病进展的关键。

氧应激状态是指活性氧(reactive oxygen species,RoS)及其代谢产物的产生超过对其防御或去毒能力,即促氧化物和抗氧化物之间的动态平衡失调。

各种不同病因引起氧游离基或ROS形成增多以及脂肪酸氧化障碍,导致肝细胞脂肪沉积。

持久大量的ROS产生引起脂质过氧化反应,形成脂质过氧化产物(1ipid peroxide,LPO),导致脂肪性肝病发生炎症、坏死和纤维化。

非酒精性脂肪性肝病的发病与代谢综合征密切相关,有人认为本病是代谢综合征的一种表现。

代谢综合征是指伴有胰岛素抵抗的一组疾病(肥胖、高血糖、高血脂、高血压、高胰岛素血症等)的聚集。

NAFLD多伴有中心性肥胖、2型糖尿病以及脂质代谢紊乱等。

因此,胰岛素抵抗被认为是导致肝脏脂质过度沉积的原发病因。

【病理】NAFLD的病理改变以大泡性或以大泡性为主的肝细胞脂肪变性为特征。

根据肝内脂肪变、炎症和纤维化的程度,将NAFLD分为单纯性脂肪性肝病、脂肪性肝炎、脂肪性肝硬化。

单纯性脂肪性肝病:肝小叶内>30%的肝细胞发生脂肪变,以大泡性脂肪变性为主,根据脂肪变性在肝脏累及的范围可将脂肪性肝病分为轻、中、重三型。

肝细胞无炎症、坏死。

脂肪性肝炎:腺泡3带出现气球样肝细胞,腺泡点灶状坏死,门管区炎症伴(或)门管区周围炎症。

腺泡3带出现窦周/细胞周纤维化,可扩展到门管区及周围,出现局灶性或广泛的桥接纤维化。

脂肪性肝硬化肝小叶结构完全毁损,代之以假小叶形成和广泛纤维化,大体为小结节性肝硬化。

根据纤维间隔有否界面性肝炎,分为活动性和静止性。

脂肪性肝硬化发生后肝细胞内脂肪变性可减轻甚至完全消退。

【临床表现】NAFLD起病隐匿,发病缓慢,常无症状。

少数患者可有乏力、右上腹轻度不适、肝区隐痛或上腹胀痛等非特异症状。

严重脂肪性肝炎可出现黄疸、食欲不振、恶心、呕吐等症状。

常规体检部分患者可发现肝脏肿大。

发展至肝硬化失代偿期则其临床表现与其他原因所致肝硬化相似。

【实验室及其他检查】(一)血清学检查血清转氨酶和γ-谷氨酰转肽酶水平正常或轻、中度升高(小于5倍正常值上限),通常以丙氨酸氨基转移酶(ALT)升高为主。

(二)影像学检查B型超声检查是诊断脂肪性肝病重要而实用的手段,其诊断脂肪性肝病的准确率高达70%~80%左右。

CT平扫肝脏密度普遍降低,肝/脾CT平扫密度比值≤1可明确脂肪性肝病的诊断,根据肝/脾CT密度比值可判断脂肪性肝病的程度。

(三)病理学检查肝穿刺活组织检查仍然是确诊NAFLD的主要方法,对鉴别局灶性脂肪性肝病与肝肿瘤、某些少见疾病如血色病、胆固醇酯贮积病和糖原贮积病等有重要意义,也是判断预后的最敏感和特异的方法。

【诊断和鉴别诊断】对疑有NAFLD的患者,结合临床表现、实验室检查、影像学检查,排除过量饮酒以及病毒性肝炎、药物性肝病、全胃肠外营养、肝豆状核变性、wilson 病、糖原贮积病、自身免疫性肝病等可导致脂肪性肝病的特定疾病,即可诊断。

临床诊断标准为:凡具备下列第1~5项和第6或第7项中任何一项者即可诊断为NAFLD。

①无饮酒史或饮酒折合乙醇量男性每周<140g,女性每周<70g。

②除外病毒性肝炎、药物性肝病、全胃肠外营养、肝豆状核变性等可导致脂肪性肝病的特定疾病。

③除原发疾病的临床表现外,可有乏力、消化不良、肝区隐痛、肝脾肿大等非特异性症状及体征。

④可有体重超重和(或)内脏性肥胖、空腹血糖增高、血脂代谢紊乱、高血压等代谢综合征相关组分。

⑤血清转氨酶和γ-谷氨酰转肽酶水平可有轻至中度增高(小于5倍正常值上限),通常以ALT增高为主。

⑥肝脏影像学表现符合弥漫性脂肪性肝病的影像学诊断标准。

⑦肝活体组织检查组织学改变符合脂肪性肝病的病理学诊断标准。

【治疗】(一)针对危险因素的治疗如能控制引起NAFLD的病因,单纯性脂肪性肝病和脂肪性肝炎可以逆转乃至完全恢复,是治疗NAFLD的最重要措施。

减肥和运动可改善胰岛素抵抗,是治疗肥胖相关NAFLD的最佳措施。

实施热卡及脂肪(特别是饱和脂肪酸)摄入限制,使体重逐步下降(每周减轻1kg左右),但注意过快体重下降可能会加重肝损害,应在减肥过程中监测体重及肝功能。

运动锻炼要足量、要坚持。

对高脂血症者饮食限制及结构调整是主要措施。

降脂药的使用应慎重,因降血脂药会驱使血脂更集中在肝脏进行代谢,常会导致肝细胞的进一步损害。

一般认为降脂药只用于血脂升高明显者,用药过程中应密切监测肝功能情况。

对糖尿病患者应积极控制血糖。

(二)药物治疗目前临床用于治疗NAFLD的药物,疗效不肯定。

多烯磷脂酰胆碱、孓腺苷甲硫氨酸等因不良反应少,可试用。

维生素E具抗氧化作用,可减轻氧化应激反应,有建议可常规用于脂肪性肝炎治疗。

【预后】单纯性脂肪性肝病如积极治疗,可完全恢复。

脂肪性肝炎如能及早发现、积极治疗多可恢复。

近年国外几个对脂肪性肝炎的前瞻性研究显示,部分脂肪性肝炎可发展为肝硬化,因此认为脂肪性肝炎是仅次于酒精和病毒性肝炎导致肝硬化的第三大病因。

我国尚无前瞻性的研究报道。

早期发现、积极治疗单纯性脂肪性肝病和脂肪性肝炎是预防脂肪性肝硬化的根本措施,一旦发展为肝硬化则其预后与病毒性肝炎肝硬化、酒精性肝硬化相似。

第二节酒精性肝病酒精性肝病(alcoholic 1iver disease)是由于长期大量饮酒所致的肝脏疾病。

初期通常表现为脂肪肝,进而可发展成酒精性肝炎、酒精性肝纤维化和酒精性肝硬化。

严重酗酒时可诱发广泛肝细胞坏死甚或肝功能衰竭。

本病在欧美等国多见,近年我国的发病率也有上升。

据一些地区流行病学调查发现我国成人的酒精性肝病患者患病率为4%左右。

【病因和发病机制】饮酒后乙醇主要在小肠吸收,其中90%以上在肝内代谢,乙醇经过乙醇脱氢酶(ADH)、肝微粒体乙醇氧化酶系统(MEOS)和过氧化氢酶氧化成乙醛。

血中乙醇在低至中浓度时主要通过ADH作用脱氢转化为乙醛;血中乙醇在高浓度时,MEOS被诱导,在该系统催化下,辅酶Ⅱ(NADPH)与O2将乙醇氧化为乙醛。

形成的乙醛进入微粒体内经乙醛脱氢酶(ALDH)作用脱氢转化为乙酸,后者在外周组织中降解为水和CO2。

在乙醇脱氢转为乙醛、再进而脱氢转化为乙酸过程中,氧化型辅酶I(NAD)转变为还原型辅酶I(NADH)。

乙醇对肝损害的机制尚未完全阐明,可能涉及下列多种机制:①乙醇的中间代谢物乙醛是高度反应活性分子,能与蛋白质结合形成乙醛一蛋白加合物(acetaldehyde—protein adduets),后者不但对肝细胞有直接损伤作用,而且可以作为新抗原诱导细胞及体液免疫反应,导致肝细胞受免疫反应的攻击;②乙醇代谢的耗氧过程导致小叶中央区缺氧;③乙醇在MEOS途径中产生活性氧对肝组织的损害;④乙醇代谢过程消耗NAD而使NADH增加,导致依赖NAD的生化反应减弱而依赖NADH的生化反应增高,这一肝内代谢的紊乱可能是导致高脂血症和脂肪肝的原因之一;⑤肝脏微循环障碍和低氧血症,长期大量饮酒患者血液中酒精浓度过高,肝内血管收缩、血流减少、血流动力学紊乱、氧供减少,以及酒精代谢氧耗增加,进一步加重低氧血症,导致肝功能恶化。

增加酒精性肝病发生的危险因素有:①饮酒量及时间:一般而言,平均每日摄入乙醇80g达10年以上会发展为酒精性肝硬化,但短期反复大量饮酒可发生酒精性肝炎;②遗传易感因素:被认为与酒精性肝病的发生密切相关,但具体的遗传标记尚未确定。

日本人和中国人ALDH的同工酶有异于白种人,其活性较低,饮酒后血中乙醛浓度很快升高而产生各种酒后反应,对继续饮酒起到自限作用;③性别:同样乙醇摄入量女性比男性易患酒精性肝病,与女性体内ADH 含量较低有关;④其他肝病(如乙型或丙型肝炎病毒感染):可增加酒精性肝病发生的危险性,并可使酒精性肝损害加重。

【病理】酒精性肝病病理学改变主要为大泡性或大泡性为主伴小泡性的混合性肝细胞脂肪变性。

依据病变肝组织是否伴有炎症反应和纤维化,可分为酒精性脂肪肝、酒精性肝炎、酒精性肝纤维化和酒精性肝硬化。

酒精性脂肪肝乙醇所致肝损害首先表现为肝细胞脂肪变性,轻者散在单个肝细胞或小片状肝细胞受累,主要分布在小叶中央区,进一步发展呈弥漫分布。

根据脂肪变性范围可分为轻、中和重度。

肝细胞无炎症、坏死,小叶结构完整。

酒精性肝炎、肝纤维化肝细胞坏死、中性粒细胞浸润、小叶中央区肝细胞内出现酒精性透明小体(Mallory小体)为酒精性肝炎的特征,严重的出现融合性坏死和(或)桥接坏死。

窦周/细胞周纤维化和中央静脉周围纤维化,可扩展到门管区,中央静脉周围硬化性玻璃样坏死,局灶性或广泛的门管区星芒状纤维化,严重的出现局灶性或广泛的桥接纤维化。

酒精性肝硬化肝小叶结构完全毁损,代之以假小叶形成和广泛纤维化,大体为小结节性肝硬化。