辜鸿铭的语言才华与翻译成就

- 格式:pdf

- 大小:344.27 KB

- 文档页数:2

辜鸿铭,一代学贯中西的大家,数典不忘祖,藐视西方列强辜鸿铭(1857—1928),名汤生,字鸿铭,号立诚,自称慵人、东西南北人。

祖籍福建省惠安县,生于南洋英属马来西亚槟榔屿。

学博中西,号称“清末怪杰”,精通英、法、德、拉丁、希腊、马来亚等9种语言,获13个博士学位,是清末民初精通西洋科学、语言的中国第一人。

辜家祖辈虽侨居海外多年,却一直谨守中国的传统,谨记自己是中国人。

辜鸿铭的父亲每逢过年必祭祀祖先,自己拜祭祖先牌位后,让两个儿子跪下叩拜,并对他们说:“我们的祖国在遥远的地方,不论我们身在何处,都不能忘了那里是我们祖先的家园。

”1867年,年仅10岁的辜鸿铭,随父亲的好友,义父布朗夫妇去英国时,父亲在祖先牌位前焚香告诫他道:“不论你走到哪里,不论你身边是英国人、德国人,还是法国人,都不要忘记,你是中国人!”父亲又摸着他脑后的辫子叮嘱道:“第一不可信他们的耶稣教,第二不可剪掉辫子。

”果然,辜鸿铭终生没信基督教天主教,终生拖着脑后的辫子。

在英国,辜鸿铭每天出门,街上的小孩们总在他后面叫喊:“瞧呵,支那人的猪尾巴!”但辜牢记父亲的叮咛,不剪辫发。

一次,他在饭店上厕所,被女管理员拽出,塞进女厕所。

即便如此,他也没有剪掉辫子。

一次,辜鸿铭在电车上看泰晤士报,几个同车的英国人见他样子可笑,出言侮辱。

辜并不理会,只是将报纸倒过来看。

英国人见后愈发嘲笑道:“看,那个中国小子连字都不认得,还看什么报纸!”辜听罢,用纯正娴熟的英语将整段文章朗诵出来,然后说:“你们英文才26个字母,太简单,我要是不倒着看,那就一点意思都没有了!”义父布朗曾对辜鸿铭说:“孩子,你可知道,你的祖国中国已被放在砧板上,侵略者们正挥起屠刀,准备分而食之。

我希望你学通中西,担起富国治国的责任。

”义父的话,辜从此铭刻于心。

辜鸿铭私下对慈禧太后颇有微词,然而,他在外国人面前,竭尽全力维护慈禧的形象。

慈禧被西方列强,认为是庚子之变的罪魁祸首,辜鸿铭却竭力为之辩护,将慈禧尊为中国妇女的杰出代表,称她为“满洲文明之花”、“中华文明之花”,说:“如果世界上还有一个既具有高贵的灵魂,又不失单纯童心的伟大女性的话,那就非我们的皇太后莫属了。

翻译大家辜鸿铭轶事及代表作赏析翻译大家辜鸿铭轶事及代表作赏析辜鸿铭(1857年7月18日—1928年4月30日),名汤生,字鸿铭,号立诚,自称慵人、东西南北人。

祖籍福建省惠安县。

学博中西,号称“清末怪杰”,精通英、法、德、拉丁、希腊、马来亚等9种语言,获13个博士学位,是满清时代精通西洋科学、语言兼及东方华学的中国第一人。

他翻译了中国“四书”中的三部——《论语》、《中庸》和《大学》,创获甚巨;并著有《中国的牛津运动》和《中国人的精神》等英文书,热衷向西方人宣传东方的文化和精神,并产生了重大的影响,西方人曾流传一句话:到中国可以不看三大殿,不可不看辜鸿铭。

凭三寸不烂之舌,向日本首相伊藤博文大讲孔学,与文学大师列夫·托尔斯泰书信来往,讨论世界文化和政坛局势,被印度圣雄甘地称为“最尊贵的中国人”。

1、辜鸿铭曾劝西方人:若想研究真正的中国文化,不妨去逛逛八大胡同。

因为从那里的歌女身上,可以看到中国女性的端庄、羞怯和优美。

对此,林语堂说:“辜鸿铭并没有大错,因为那些歌女,像日本的艺妓一样,还会脸红,而近代的大学女生已经不会了。

”2、辜鸿铭欣赏小脚美妙,也有其一套奇论:西方女人总是以掩藏她们的乳房来突出她们的乳房;日本女人则以掩藏其下腹部而突出其下腹部;新几内亚女人则掩藏起她们的双腿;萨摩亚女人藏起她们的肚脐;阿拉伯女人掩着她们的脸部;中国女人却把双脚藏裹起来。

掩盖得越深,越令人着迷。

辜鸿铭喜欢妻子淑姑的小脚,每当无聊时,辜就让她脱掉鞋子,然后低下头,如闻花香;而写作需要灵感时,他就会将淑姑叫进书房,让她把足放到凳子上,时捏时掐,自得其乐。

辜有一套品味小脚的七字诀:瘦、小、尖、弯、委、软、正。

他还说:“前代缠足,实非虐政,吾妻小脚,乃吾兴奋剂也。

”康有为送他一副“知足常乐”横幅,辜说:“康有为深知我心。

”3、10岁那年,辜鸿铭跟义父母布朗夫妇到伦敦。

始终长衫马褂,留着辫子。

有天,他坐电车上,故意倒持伦敦泰晤士报,几个英国人笑得前仰后合。

“清末怪才”辜鸿铭辜鸿铭何许人也?他生在南洋,学在西洋,婚在东洋,仕在北洋。

他精通英、法、德、拉丁、希腊、马来亚等9种语言,获13个博士学位,是满清时代精通西洋科学、语言兼及东方华学的中国第一人。

他翻译《论语》《中庸》和《大学》,创获甚巨;并著有《中国的牛津运动》(原名《清流传》)和《中国人的精神》(原名《春秋大义》)等英文书,热衷向西方人宣传东方的文化和精神,并产生了重大的影响,被誉为“东方文化圣人”;他主张“中学为体,西学为用”,精通西方科学,又主张东方文化,提倡“中国精神”,实为难得一见的文化怪才。

这样的人物,本应起到融合东西方文化的作用,但事实上,他在世时却饱受争议,被人称为“清末怪才”。

辜鸿铭之所以成为“怪才”和“怪人”,原因固然很多,但最突出的一点,就是他的“怪行怪言”。

辜鸿铭的“怪”,首先就怪在他的穿着上。

他脑后拖着一条油光可鉴的小辫,身穿马褂,脚蹬朝靴,腰挂东洋宝刀,头顶瓜皮帽,有人曾戏称他为“四不像”。

他的“怪行”还表现在他的日常生活中。

辜鸿铭在北京大学任教时,校方安排他讲演,他上台以后不讲一句话,学校准备的茶水他一口也不喝,刚一开口,就让在场的所有人吓了一大跳,原来他讲的是德文。

辜鸿铭精通九国语言,能用英、法、德、拉丁、希腊、马来亚等语言教授学理,而用中文讲授仅只是讲“四书”“五经”。

他用中英文讲授的“中国文学史”,听课者经常达五百人之多。

在辜鸿铭看来,中文和英文是“异曲同工”,互有短长。

英文讲科学、逻辑,严密而精确;中文讲人文、道德,言简而意丰。

他认为,学贯中西的学者应该“精研中学,博采西学,融会贯通,自成一家之言”。

辜鸿铭的“怪言”也很多。

1917年,辜鸿铭应聘到北京大学任教授。

当时,正值“五四”运动前夕,新文化运动已渐成气候。

辜鸿铭一登上讲台,就向学生宣布:“现在中学已改成了学堂,中学堂里要兼课,男女生坐在一起听课,成何体统?我是一个保守的人,我的思想很旧,我的脑筋很顽固,我要用我顽固的脑筋,反对你们学堂里兼课。

后殖民视域下的辜鸿铭《中庸》译本一、概述随着全球化进程的加速,各国之间的文化交流越发频繁,后殖民主义理论逐渐成为学术热点。

在这一背景下,我国学者辜鸿铭的《中庸》译本备受关注。

在这本译本中,辜鸿铭试图突破西方主流文化视角,将我国经典《中庸》重新诠释。

本文旨在探讨辜鸿铭的《中庸》译本在后殖民视域下的重要意义。

二、辜鸿铭的《中庸》译本及其意义1. 辜鸿铭简介辜鸿铭,著名学者、翻译家,长期从事我国文化传播工作。

辜鸿铭凭借其丰富的学术造诣和翻译功底,被誉为当代我国最具影响力的翻译家之一。

2. 《中庸》译本的重要性《中庸》作为我国传统经典之一,具有悠久的历史和深厚的文化底蕴。

辜鸿铭的《中庸》译本在后殖民视域下具有重要意义,主要表现在以下几个方面:(1)超越西方中心主义传统上,西方学者对于我国经典的研究往往带有浓厚的西方中心主义色彩,他们的诠释往往受到西方文化的影响。

而辜鸿铭的《中庸》译本力图超越西方中心主义,以我国人的视角重新诠释《中庸》,从而还原其本来面貌。

(2)弘扬我国传统文化辜鸿铭的《中庸》译本致力于弘扬我国传统文化,将其传播给全世界的读者。

通过对《中庸》的重新诠释和翻译,辜鸿铭试图让更多的人了解和认识我国传统文化的精髓。

(3)促进跨文化交流《中庸》作为我国传统经典,蕴含着丰富的东方智慧和价值观。

而辜鸿铭的《中庸》译本有助于促进跨文化交流,让更多的西方读者了解和感受我国文化的魅力,增进不同文明之间的理解和交流。

三、辜鸿铭的翻译策略与成就1. 翻译策略辜鸿铭的《中庸》译本采取了一系列独特的翻译策略,旨在更好地表达《中庸》的内涵和精神。

(1)文化转换辜鸿铭在翻译过程中充分考虑到中西方文化差异,通过文化转换的手法,将《中庸》的思想理念更好地传达给西方读者,使其能够理解和接受。

(2)语言优化在语言表达上,辜鸿铭尽可能地保持原著的语言风格和节奏感,同时采用通俗易懂的语言,使译文更具可读性和可理解性。

2. 翻译成就辜鸿铭的《中庸》译本在翻译界取得了巨大的成就,受到了广泛的认可和赞誉。

北大怪杰第一人辜鸿铭:学贯中西,文化保守主义的捍卫者中国近代史上,辜鸿铭简直可以说是个矛盾的结合体,他这个人十分有意思,他是学贯中西的大家,又是文化保守主义者,在他身上进步与守旧共存,素有北大怪杰第一人的绰号。

(一)才能卓越,学贯中西说到清末民初的这批大家,人们是不可不心生佩服的。

他们自幼在传统的私塾之中,学习四书五经,接受儒家文化的熏陶,有着浓厚的汉文化基础。

而当时又适逢中西文明碰撞时期,特别是一部分书香门第,有名望的家族能够不惜重金,送子弟远赴西洋读书,他们又接受了西方的先进的科技和文化。

如此一来,中西文明在他们身上便得到了很好的交融。

而辜鸿铭就是这些大家当中的一位。

但不同的是,辜鸿铭先学的西方文化,后钻研中国文化。

辜鸿铭,字汤生,英文名字为tomson,祖籍福建惠安。

他的祖父辈曾下南洋,为英国人经营橡胶园,父亲娶了英国人为妻,辜鸿铭是个混血儿。

他自幼便随父母移居英国,并先后在德国和英国历经了14年的求学生涯。

但他时刻不忘祖父的教诲,深知自己是一个中国人,故虽然当时他在西方的大学取得了博士学位,并名噪一时,但仍然义无反顾的回到了祖国的怀抱。

辜鸿铭成就斐然,他精通英法德拉丁希腊等9种语言,先后获得了13个博士学位,这在当时的世界上是十分罕见的。

他曾在德国的莱比锡大学任教,当蔡元培去莱比锡大学求学之时,辜鸿铭已经是知名学者了,可见辜鸿铭成名之早。

然而,一个人物的出现却扭转了他对西学的印象,这便是马建忠。

1881年,当时在英国殖民政府中担任职务的辜鸿铭,遇到了马建忠,二人畅谈了三。

自此,辜鸿铭思想大变,转而崇尚中国文化。

并先后翻译了《论语》《中庸》《大学》等中国文化典籍,可以说,他成为了西方人了解中国文化的桥梁。

(二)文化保守主义的捍卫者一般来说,但凡接触过西方文化的中国文人都有着一腔大破中国落后文化的热情。

而辜鸿铭恰恰相反,他虽然精通中西文化,但却过于推崇中国文化,而且陶醉于中国的保守文化之中不能自拔。

辜鸿铭的语言才华与翻译成就

卢红霞

【期刊名称】《兰台世界》

【年(卷),期】2012(000)022

【摘要】辜鸿铭是清朝末年和民国初期的一位名士和中国文化史上的奇人,他精通9国语言,获得了国外的13个博士学位.然而他所生活的年代(19世纪下半叶到20世纪初期),是中国历史上的特殊时期,当时中国面临的是民族兴亡的大问题,特殊的社会背景下就会诞生特殊的人群,辜鸿铭就是其中之一.辜鸿铭老先生具有强烈的爱国心,他特别崇尚中华文化,并斥责过西洋人对中华文化的无知.上世纪中国在已沦为半殖民地半封建社会的情况下,辜鸿铭曾经用英文演讲《中国人的精神》,从此走上了坚强捍卫中华文化的写作道路,其弘扬中华文化的努力是世人所不能抹杀的.辜鸿铭具有特殊的语言才华和非凡的翻译成就,这和他的出身与教育不无相关.辜鸿铭青少年时代基本上都是在国外度过的,饱受西方的系统的教育和西方浪漫主义文化的影响,语言天才堪称前无古人,辜鸿铭在英国接受了严格的英国文学训练,有着深厚的文学功底,对西方文化具有极深的造诣,这也为他以后的翻译成就提供了坚实的基础.【总页数】2页(P12-13)

【作者】卢红霞

【作者单位】西安工业大学外国语学院

【正文语种】中文

【相关文献】

1.译著等身的翻译家傅雷的翻译才华与成就 [J], 曹永欣

2.生态翻译学视域下《论语》的翻译策略研究--择理雅各与辜鸿铭两译本 [J], 周天楠;李春明;姚小娟

3.辜鸿铭及其儒经翻译——从辜鸿铭儒经翻译的动因看其翻译策略 [J], 王勇

4.王蒙的翻译活动及其语言才华 [J], 宋炳辉

5.翻译目的论角度看辜鸿铭《论语》译本中文化负载词的翻译 [J], 何洁;

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

民国怪才:会9国语言、拥有13个博士学位,狂傲不羁!来源:闲话古今清末民初,在中国有一位被人称为“怪人”、“怪胎”和“疯子”的人,他学贯中西、我行我素、特立独行、狂傲不羁。

他精通英、法、德、拉丁、希腊、马来亚等9种语言,获得了13个博士学位,是满清时代精通西洋科学、语言兼及东方国学的中国第一人。

他就是被欧洲人视为天才,而被中国人视为“怪才”的“生于南洋,学在西洋,婚在东洋,仕在北洋”,号称“清末怪杰“的辜鸿铭!辜鸿铭,祖籍福建省惠安县,字汤生。

1857年7月18日生于南洋马来半岛西北的槟榔屿一个英国人的橡胶园内。

他的父亲辜紫云当时是英国人经营的橡胶园的总管,操流利的闽南话,能讲英语、马来语。

他的母亲则是金发碧眼的西洋人,讲英语和葡萄牙语。

这种家庭环境下的辜鸿铭自幼就对语言有着出奇的理解力和记忆力。

没有子女的橡胶园主布朗先生非常喜欢他,将他收为义子。

自幼让他阅读莎士比亚、培根等人的作品。

英国的炮舰1840年就打开了中国的大门。

辜鸿铭的义父布朗先生对他说:“你可知道,你的祖国中国已被放在砧板上,恶狠狠的侵略者正挥起屠刀,准备分而食之。

我希望你学通中西,担起富国治国的责任,教化欧洲和美洲。

”1867年布朗夫妇返回英国时,把十岁的辜鸿铭带到了当时最强大的西方帝国。

临行前,他的父亲在祖先牌位前焚香告诫他说:“不论你走到哪里,不论你身边是英国人,德国人还是法国人,都不要忘了,你是中国人。

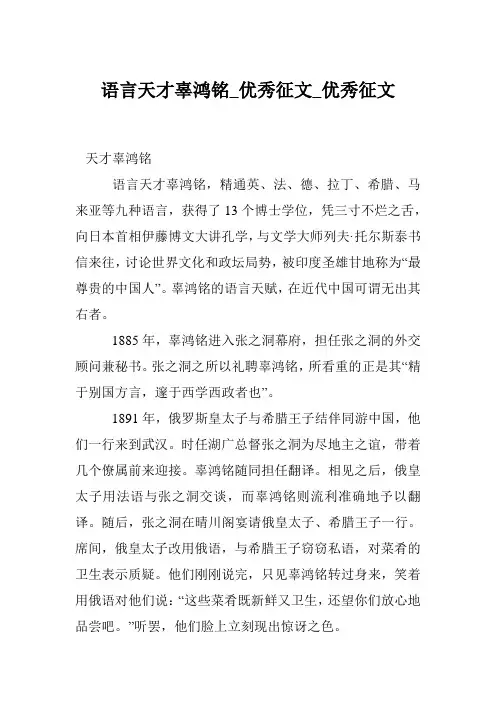

”【1924年泰戈尔访问北京时与辜鸿铭(右二)等的合影】而辜鸿铭没有辜负父亲的教诲,他一生都是中华传统文化的捍卫者和传播者。

他倒读英文报纸嘲笑英国人,说美国人没有文化,第一个将中国的《论语》、《中庸》用英文和德文翻译到西方。

凭三寸不烂之舌,向日本首相伊藤博文大讲孔学,与文学大师列夫·托尔斯泰书信来往,讨论世界文化和政坛局势,被印度圣雄甘地称为“最尊贵的中国人”10岁那年,辜鸿铭跟义父母布朗夫妇到伦敦。

始终长衫马褂,留着辫子。

辜鸿铭英译策略对中国文化走出去的启示辜鸿铭,中国著名翻译家,被誉为中国翻译界的泰斗。

他不仅在翻译领域取得了卓越的成就,还对中国文化走出去做出了重要贡献。

辜鸿铭的英译策略对于中国文化的国际传播起到了积极的引领作用,对于中国文化走出去具有重大的启示意义。

辜鸿铭的英译策略之一是坚持“传神译”原则。

他主张在翻译过程中要忠实于原著的思想和情感,力求将原著的精神内涵、文化底蕴准确传达给读者。

这一策略在中国文化走出去过程中具有重要意义。

在国际舞台上,中国文化作品通过翻译向外传播,因此翻译质量对中国文化的国际形象和传播效果至关重要。

辜鸿铭提倡的“传神译”原则要求翻译者要深入理解原著,准确把握原著的精髓,力求在翻译中保持原著的风格和气质,使译文不仅传达了文字,更传达了原著的精神内涵。

这种翻译策略使得中国文化在国际上更易被接受和理解,有助于增进不同文化之间的相互理解和沟通。

辜鸿铭的英译策略强调“译介结合”。

他认为,在翻译过程中要注重译文的可读性,力求使译文通俗易懂。

这一策略对中国文化走出去也有着重要意义。

中国文化源远流长,具有丰富的内涵和特色,但有时候其表达方式和文化背景可能会给国际读者带来障碍,使他们难以理解或接受。

辜鸿铭主张在翻译过程中要注重读者的阅读体验,使译文更贴近当地文化和读者的心理预期,使译文更易为当地读者所接受。

这种“译介结合”的英译策略有利于使中国文学作品更好地走出去,让更多的国际读者了解和喜爱中国文化。

辜鸿铭的英译策略强调“传统与现代的融合”。

他认为在翻译中国传统文化作品时要注重传统与现代的融合,使译文不仅忠实于原著的情感和思想,还要符合现代读者的阅读习惯和审美需求。

这一策略对于中国文化走出去也有着积极的启示意义。

中国传统文化深厚博大,但也往往受制于传统的表达方式和叙事手法,使得一些传统文化作品难以引起现代国际读者的共鸣。

辜鸿铭主张在翻译过程中要注重传统与现代的结合,使译文既能传达传统文化的内涵,又能符合现代读者的审美需求,从而使中国传统文化更好地走向世界,获得国际读者的认可和喜爱。

语言天才辜鸿铭_优秀征文_优秀征文天才辜鸿铭语言天才辜鸿铭,精通英、法、德、拉丁、希腊、马来亚等九种语言,获得了13个博士学位,凭三寸不烂之舌,向日本首相伊藤博文大讲孔学,与文学大师列夫·托尔斯泰书信来往,讨论世界文化和政坛局势,被印度圣雄甘地称为“最尊贵的中国人”。

辜鸿铭的语言天赋,在近代中国可谓无出其右者。

1885年,辜鸿铭进入张之洞幕府,担任张之洞的外交顾问兼秘书。

张之洞之所以礼聘辜鸿铭,所看重的正是其“精于别国方言,邃于西学西政者也”。

1891年,俄罗斯皇太子与希腊王子结伴同游中国,他们一行来到武汉。

时任湖广总督张之洞为尽地主之谊,带着几个僚属前来迎接。

辜鸿铭随同担任翻译。

相见之后,俄皇太子用法语与张之洞交谈,而辜鸿铭则流利准确地予以翻译。

随后,张之洞在晴川阁宴请俄皇太子、希腊王子一行。

席间,俄皇太子改用俄语,与希腊王子窃窃私语,对菜肴的卫生表示质疑。

他们刚刚说完,只见辜鸿铭转过身来,笑着用俄语对他们说:“这些菜肴既新鲜又卫生,还望你们放心地品尝吧。

”听罢,他们脸上立刻现出惊讶之色。

宴请过后,张之洞掏出鼻烟壶嗅吸,希腊王子不知何物,情不自禁地用希腊语问俄皇太子,没想到,辜鸿铭立即翻译给张之洞听,并把鼻烟壶取来,递给希腊王子,又用希腊语告诉他使用的方法。

两位异邦“九千岁”于片刻之间,听着一个东方人同时流利地操持几国语言,顿时瞠目结舌,不知所措。

后来,当他们得知辜鸿铭的强项还不是这些语种时,更是佩服得五体投地。

俄皇太子离开武汉时,郑重其事地向辜鸿铭发出邀请,盼望他有机会游历俄罗斯。

俄皇太子还将一块刻有皇冠的金表赠与辜鸿铭。

武汉之行给俄皇太子留下了深刻的印象,他逢人便说:“在武汉见张总督,那位翻译辜先生所通语言之多,是我遍历各国都难以见到的奇才。

”之前的傲慢一扫而光。

早年在德国留学时,一次,辜鸿铭乘坐火车由维也纳往柏林,与他同车厢对面而坐的三个德国青年,看他一身东方人的装束,且拖着一条小辫,便对他挤眉弄眼,窃窃评论。

辜鸿铭的翻译除了为“国粹”狡辩之外,这位满清遗⽼的最⼤贡献,应该是翻译,因为这充分利⽤了他的专长——通晓多国语⾔,且儒经知识渊博。

以下对论语的妙译值得学习(摘⾃百度百科):翻译贡献 作为翻译家,辜鸿铭的贡献主要包括两个⽅⾯:⼀⽅⾯是将我国经典古籍《论语》、《中庸》、《⼤学》等译成英⽂,在清末民初的中书英译中最享盛誉;另⼀⽅⾯是将外国诗歌等翻译成中⽂,主要有威廉·柯伯的《痴汉骑马歌》和柯勒律治的《古⾈⼦咏》,成为近代中国向国内译介西⽅诗歌的先驱。

中国四书五经的翻译最早始于明末清初。

当时来华的外国传教⼠和汉学家把《诗经》、《易经》、《论语》、《⽼⼦》等中国古代⽂化典籍移译成多种⽂字传到欧美,有拉丁⽂、英⽂、意⼤利⽂、法⽂等译本。

要把中国古代经籍译成西⽅⽂字,就得同时精通对译的两种语⾔,能够透彻理会两国⽂化,并⾮⼀般⼈所能担任。

⽽这些传教⼠和汉学家⼤多数只是粗通汉语,因此翻译出来的作品中存在着许多不⾜之处,有的甚⾄是积字成句、积字成篇,根本⽆法从整体上体现中国⽂化的精奥之处。

到了近代,翻译孔孟著作最出名的要属理雅各(James Legge)。

理雅各是个有名的汉学家,汉语造诣很⾼。

在王韬的协助下,他把中国"⼗三经"中的⼗部经书译成英⽂,统称为《中国经典》( The Chinese Classics),在西⽅享有很⾼的声誉,到现在,仍被许多西⽅⼈视为标准译本。

但由于英汉两国语⾔、⽂化、思维⽅式等⽅⾯存在着巨⼤差异,因此理雅各的翻译虽较之以前的译著相对准确,仍不免有误解曲解、死译硬译、断章取义的现象。

辜鸿铭早在1884年发表的《中国学》⼀⽂中就指出:理雅各翻译《中国经典》的⼯作不过是应时之需,虽然数量惊⼈,但并不都令⼈满意。

辜鸿铭认为正是这些传教⼠和汉学家歪曲了儒家经典的原义,糟蹋了中国⽂化,并导致西⽅⼈对中国⼈和中国⽂明产⽣种种偏见。

为了消除这些偏见,他决定⾃⼰翻译儒家经典。

第1篇一、引言辜鸿铭,字庆常,号景庸,浙江绍兴人,是中国近代著名的思想家、教育家、翻译家。

他生于1867年,逝世于1930年。

辜鸿铭在中国近代史上具有重要地位,他的思想、教育和翻译工作对中国文化的发展和传播产生了深远的影响。

本报告将从辜鸿铭的生平、思想、教育和翻译等方面进行探讨,以期为读者展现一个全面而立体的辜鸿铭形象。

二、生平简介1.早年经历辜鸿铭早年曾在英国接受教育,毕业于英国爱丁堡大学,并获得硕士学位。

在留学期间,他深受西方文化的影响,对中西文化差异有了深刻的认识。

2.回国任教辜鸿铭回国后,曾在多所大学任教,包括北京大学、上海交通大学等。

他曾任北京大学教授、校长等职,致力于推广西方文化,倡导中西文化融合。

3.晚年生活辜鸿铭晚年生活在国外,主要从事翻译和写作工作。

他精通多种语言,翻译了大量的西方经典著作,对中国文化走向世界起到了积极的推动作用。

三、思想1.中西文化观辜鸿铭认为,中西文化各有所长,应该相互借鉴、融合。

他主张在保留中国文化特色的基础上,吸收西方文化的优秀成果,以促进中国文化的发展。

2.教育思想辜鸿铭主张教育应注重培养学生的品德、才智和体魄。

他认为,教育应该以德育为先,培养学生的道德品质;同时,注重培养学生的才智,使其具备独立思考的能力;还要关注学生的体魄,使其具备健康的身心。

3.政治思想辜鸿铭反对封建专制,主张民主与法治。

他认为,政治体制改革是推动国家发展的关键,主张实行宪政,保障人民的基本权利。

四、教育1.北京大学的教育改革辜鸿铭在北大任教期间,积极参与教育改革,推动学校发展。

他主张废除科举制度,实行新式教育;提倡科学精神,倡导学术自由;注重培养学生的综合素质,提高学生的创新能力。

2.国际交流与合作辜鸿铭致力于推动国际交流与合作,为中国的教育事业发展创造有利条件。

他积极引进西方先进的教育理念,推动中国教育与国际接轨。

五、翻译1.翻译成就辜鸿铭精通多种语言,翻译了大量的西方经典著作,如《庄子》、《孟子》等。

辜鸿铭,一位语言奇才,精通9门语言,一起看看他的学习诀

窍

他用英文写作,翻译《论语》、《中庸》、

《大学》,就连英国作家毛姆都登门请教。

蔡

元培任北大校长时期,他受邀执教英国文学。

记得电影《建党伟业》中一个片段:辜鸿铭叼

着烟斗在哗然声中上台众人纷纷议论“这就是

北大英文教授,居然留着辫子。

”先生坦然风

趣道老夫的辫子长在头上,诸君的辫子长在心

里。

”接着一转身,肖对众人道:“诸君请尽情

地笑吧。

”

他就是语言奇才,辜鸿铭。

我们来看他父母的语言能力:

父亲辜紫云讲一口流利的闽南话,同时还能讲英语、马来语。

母亲是西洋人,说英语和葡萄牙语。

这也为辜鸿铭的语言学习提供了良好的语言环境。

辜鸿铭在10岁-14岁时便学英语德语,背诵《浮士德》。

这源于其父所工作的橡胶园园主,布朗先生。

他要求辜鸿铭和他一起背诵歌德的长诗《浮士德》。

仅半年多的工夫辜鸿铭就把它大致背了下来。

所以想学好一门外语,先培养语言意识,同时也别忘了多背诵几部经典著作啊!

之前文章有根据个人经验,讲述过背诵这一学习方法,感兴趣的朋友可以点击观看。

清朝翻译家辜鸿铭生平简介辜鸿铭,字汤生,号立诚,学博中西,号称“清末怪杰”,精通英、法、德、拉丁、希腊、马来亚等9种语言,获13个博士学位,是满清时代精通西洋科学、语言兼及东方华学的中国第一人。

下面是店铺为大家整理的清朝翻译家辜鸿铭生平简介,希望大家喜欢!辜鸿铭简介对于辜鸿铭的简介,最具有总结性的一句话就是,是外国人眼中的明星,是中国人中的天才,更是当时东方文化的捍卫者。

虽然他的姓为辜,但是他的一生却一直都在为祖国正名,从未辜负祖国。

他名为鸿铭,字为汤生,是清末年间的人物。

其实,辜先生的一生是极其具有传奇色彩的,无论从出生经历,还是能力方面来说,都十分丰富。

首先是出生经历。

有一句话是这样说的“生于南洋,学在西洋,娶在东洋,仕在北洋”。

这句话概括性地总结了辜先生的出生、学习、家室、仕途几个方面的经历。

由于家人迁居,所以辜先生于1857年7月18日出生在马来半岛西北部的槟榔屿,是在一个英国人的橡胶园里。

他在十岁的时候去到西方国家进行学习,十四岁时又被派往德国学习,后又回到英国,在英国期间他凭借自己的努力学会了英文、希腊文、法文等多国的文字和语言,同时也获得了当时一些名人的认可和赏识。

他的妻子是一个日本人,名字叫吉田贞子。

然后就是他的能力、成就方面。

辜先生在语言方面的能力及其强悍,在他的一生中懂得了九个国家的语言和文字,并且都对其有所研究。

他的主要成就就是对中国古时候的“四书”中的三本进行了翻译,而且他对外国宣传和维护自己国家的文化也做出了很大的努力。

这就是辜鸿铭简介,他是当时时代极其稀少的具有新颖精神中的一个。

辜鸿铭轶事辜鸿铭先生是一个很有幽默感的人,也是个绝对的高语境人物,他经常用一些话巧妙地回答一些刁钻的问题。

所以,辜鸿铭先生有很多寓意深刻,也让人捧腹的轶事。

辜鸿铭先生早年一直在外国学习,但是他从骨子里认为自己是中国人,所以,每到节日的时候,他都会买来酒、菜、香等来祭奠叩拜祖先,这使得他遭到外国人的嘲笑和鄙夷。

学贯中西、过目不忘的辜鸿铭是如何炼成的?(一)父亲的期望辜鸿铭的祖籍在福建厦门,他出生在马来半岛西北侧的槟榔屿。

在他出生的时候,他家已有四世在南洋生活,成为当地地位高、财力丰厚的大族。

他的父亲叫辜紫云,母亲是一位葡萄牙女子,辜紫云对儿子的告诫是:“无论你走到哪里,无论你身边是英国人、德国人,还是法国人,你都不要忘记,你是中国人。

”辜鸿铭的父亲在英国苏格兰人布朗先生的橡胶园担任总管,深得布朗先生的信任。

布朗先生非常喜欢幼年时就十分聪明的辜鸿铭,将其认作义子。

布朗先生虽然是一位巨商,但他有一种浓厚的文化情结和悔恨。

因为布朗的父亲期望他做一个世界上著名的学者,他却没有做到。

因此他其实是把他父亲和他的希望寄托到了义子辜鸿铭身上,要让辜鸿铭成为世界上著名的学者,给东西方文化建筑一座最伟大的桥梁。

(二)到了爱丁堡辜鸿铭11岁时,布朗带他到苏格兰首府爱丁堡。

在游览了爱丁堡这个城市后,布朗告诉孩子:“现在的欧洲各国和美国依仗轮船大炮,到处杀人放火,疯狂掠夺别的国家。

你的祖国,也在其列!孩子,你的祖国的文化博大精深,需要你以后去吸收。

但是现在,你先在这儿学好西方的文化。

以后再掌握好东方文化,学贯中西,担负起教化欧洲、拯救人类文化的责任。

”辜鸿铭点点头。

然后,布朗便开始用一种特殊的教学方法让孩子读书了。

这个特殊的方法就是使劲儿背诵。

(三)为什么要使劲儿背诵?布朗说:“首先我要教你的是语言文学。

要想学好语言,最直截了当的办法就是大量背诵,要背熟弥尔顿、莎士比亚、歌德的著作。

现在,我们就从弥尔顿的《失乐园》开始吧,你要把这部作品熟背如流。

”辜鸿铭有点英语的底子,以前也读过《失乐园》,因此边读边记,读了五六十次,这本《失乐园》竟被他从头到尾背了下来。

这个时候,布朗才开始给他讲解。

紧接着,布朗又让辜鸿铭从头到尾背诵莎士比亚的三十七部剧本。

每背完一部,布朗便给他讲解,半年左右的时间,两个人便沉浸在莎士比亚的世界里。

如此一来,莎士比亚的作品也全部记在辜鸿铭的脑子里了。

论语英译:辜鸿铭译文赏析日期:2019-05-05 09:14:24 / 人气: 352 / 发布者:译声翻译公司 / 关键词:《论语》是古代文化典籍的代表著作,出现过许多译本。

今天选取了辜鸿铭先生的译本进行重点讨论。

他的译文很大程度保留了原文的意思。

虽然偶尔存在表达偏差,但不影响理解,表达流畅,即使只读英文,也能收获颇丰。

辜鸿铭精通英、法、德、拉丁、希腊、马来亚等9种语言,号称“清末怪杰”,是满清时代精通西洋科学、语言兼及东方华学的中国第一人。

他热衷向西方人宣传东方的文化和精神,并产生了重大的影响,西方人曾流传一句话:到中国可以不看三大殿,不可不看辜鸿铭。

壹君子不器。

——《论语·为政篇》含义:君子不能像器具那样,作用仅仅限于某一方面。

英译:A wise man will not make himself into a mere machine fit only to do one kind of work.解析:在孔子心目中,君子具有理想人格,君子论也曾多次出现在《论语》中。

关于这一点,我们在《论语》中的君子与小人探讨过。

孔子对“君子不器”的解读是,君子应该担负起治国安邦的重任,博学多识,具有多方面的才干。

而不是像器具一样,局限于单一的才能。

后来者对它的解读很多,但都没有脱离这层意思的根本。

辜鸿铭的翻译也围绕上述解读展开。

这里要说的是译文对“器”的处理,据时间判断,原文中的“器”是指器具,当时并不存在机器的概念。

但等到翻译时,机器时代来临,器具的概念已经弱化了。

所以辜鸿铭归化和异化方式并用,将“器”译成翻译machine,而中心意思没有偏差。

如果换用tool或instrument也没有错误。

贰见贤思齐焉,见不贤而内自省也。

——《论语·里仁》含义:看见有德行或才干的人就要想着向他学习,看见没有德行的人,自己的内心就要反省是否有和他一样的错误。

英译:When we meet with men of worth, we should think how we may equal them. When we meet with worthless men, we should turn into ourselves and find out if we do not resemble them.解析:这句话是许多人修身养性的座右铭。