试论陕西“三线建设”时期的交通建设

- 格式:doc

- 大小:29.00 KB

- 文档页数:6

回眸历史:三线建设为我们留下了什么?“三线”建设是中共中央和毛主席于二十世纪六十年代中期做出的一项重大的战略决策。

它是在当时国际局势日趋紧张的情况下,为加强战备,逐步改变我国生产力布局的一次由东向西转移的战略大调整。

建设重点在西南、西北地区。

从1964年到1980年,贯穿3个五年计划的16年中。

从宏观上看,如果不算1964年中央作出三线建设决策之前中央对西部地区的投资,仅从1964年到1980年间,国家对属于三线地区的13个省和自治区的中西部地区投入占同期全国基本建设总投资的40%多的2025.68亿元。

通过三线建设,建成了1100多个大中型工业交通企业、国防科技工业企业、科研院所和大专院校,基本形成了交通、电力、煤炭、化工、石油、建材、钢铁等生产部门相互配套的体系,并且与地方中小企业连成了一个生产系统,同时,形成了自上而下的生产指挥系统。

从微观上看,在铁路建设方面,从1964年8月中央决定修建成昆铁路、川黔铁路、贵阳铁路等6条铁路线算起,到1980年,三线建设共建成了成昆、湘黔、焦柳、襄渝、川黔、贵昆等铁路线,在使整个西北、西南地区自身连成交通网络外,还使西南地区与华中地区、西北地区和华北华中华南地区的交通网络连为一体。

同时,还配合铁路建设,建成许多公路网络,从根本上改变了我国西部地区交通运输落后的状况,为西部地区的矿产开发、产品流转、工业建设和国防建设创造了交通条件。

在国防工业建设方面,通过三线建设,我国在重庆地区建成了常规兵器工业基地。

在四川和贵州建成了电子工业生产基地,在四川和陕西建成了战略武器科研生产基地。

在西昌建成了卫星试验、发射中心。

通过三线建设,将东北、华北地区老军事工业企业的一部分搬迁到西部地区建新厂,基本上达到了将重要军工企业“一分为二”的目的。

电子工业形成了生产门类齐全、元器件与整机配套,军民兼容、生产和科研相结合的体系。

航天工业实现了地区配套,建成了完整的战略和战术导弹科研基地,形成了具有世界先进水平的发射中心;航空工业生产体系也在西部地区形成,在西部地区形成了几个歼击机、运输机生产中心,生产能力占全国航空工业的三分之二。

【学习园地】再谈三线建设历史功绩和“三线精神”的时代价值规模宏大的三线建设,给我们留下了宝贵的物质财富和精神财富,在新中国社会主义建设史上写下了光辉篇章。

时至今日,仍带给我们巨大启示。

三线建设的历史背景上世纪60年代中期,国家面临紧张险恶的国际环境。

从1964年计划和决策开始到1980年,党中央和毛泽东主席直接部署,在包括川、贵、云、陕、甘、宁、青等13个省、自治区的我国中西部内陆腹地,开展了一场以战备为指导思想的大规模国防、科技、工业和交通基本设施建设,称为“三线建设”。

在“好人好马上三线”的号召下,全国各地的建设者从四面八方奔赴艰苦的三线战场,“备战、备荒、为人民”的口号响彻天南海北。

这场建设贯穿了“三五”“四五”“五五”三个五年计划,国家投入了2050余亿元资金,占同期全国基本建设总投资的40%左右,安排建设项目1100多个,高峰时期投入人力400多万。

三线建设的伟大成就极大地发展了我国国防工业。

三线建设是我国国防工业的一次大飞跃,建立起了包括电子、兵器、船舶、航空、航天、核能在内的现代国防工业体系,一大批国防生产基础和尖端科研试验基地相继建成,从根本上改变了过去武器装备生产主要依靠一二线的状况,生产能力占全国的一半多,极大改善了我国国防工业布局。

掌握了原子弹、氢弹等高端技术装备,打破了超级大国的核垄断,改变了世界大国的核平衡局势。

三线地区成为了我国稳固的战略后方基地,为我国经济建设和社会发展提供了保障,并发挥长久的作用。

优化了我国工业生产力布局。

新中国建立之初,现代工业十分薄弱,而且主要集中在沿海和东北,布局上仍然存在着东重西轻的不合理局面。

三线建设的上马,客观上形成了中国工业生产能力由东部沿海地区向中西部地区的一次战略性大转移,一批各具特色的新兴工业基地和新型工业城市在崇山峻岭中拔地而起。

至1978年,中西部地区工业企业达到约19万个,沿海地区约为15万个;中西部地区工业固定资产原值为1793亿元,沿海为1401亿元。

2013年“三线”建设工作做法与经验“三线”(生活线、文化线、卫生保健线),是改善沿线职工生产生活条件、优化企业形象的有效手段,也是促进职工爱岗爱企和谐共进的重要举措。

今年,我段紧抓路局在“**线、**线、**线、**线”等处所的三线建设机遇,以强化“三线”建设为切入点,以此为载体,不断推动为运输生产服务、为广大职工服务的工作理念。

一、背景和成效今年路局在“**线、**线、**线、**线”三线建设中涉及我段沿线电力车间、工区共有15处,投资金额总计10.00万元(其中:路局投资金额5.00万元,段自筹金额3.00万元,路局工会投资2.00万元,段工会投入1.00万元),是历年来建设范围最广、投资金额最多的一年。

段领导班子对此次三线建设高度重视,发动全员逐一现场进行勘察,发现问题很多,主要表现在:房舍墙体老化、保温效果不好,室内装饰陈旧多样、整体布局杂乱,门窗及供暖设备陈旧、排水系统多处堵塞,涉及处所分散施工管理困难。

在困难面前,段领导班子严格执行路局党委、局工会三线建设的要求,在学习**线三线建设优秀经验和做法的基础上,坚持先行先试,率先探索,因地制宜,科学推进,于2012年12月启动了“2013年三线建设调查工作”、成立了“2013年三线建设领导组”。

经过近一年的探索实践,三线建设组织和管理初步形成了“标准模式”。

一是初步形成三线建设工作格局。

组建成立三线建设领导小组,科学制定施工组织方案,确定各部门职责,建立“党委领导、工会主导、主管段长主抓、车间干部全员监督、鼓励职工参与考评”的工作体系,编制三线建设施工计划和实施方案,配套段、车间、班组三级监督职能措施,落实了信息反馈和保障协调机制,形成了良好的工作格局。

二是初步形成三线建设一体化格局。

初步形成了以旧环境改造、新环境建设为核心的环境优化格局,以身心愉悦、质量过关为支撑的结果发展格局,以段领导小组为核心、以车间干部职工为支撑、以施工监管为支点的施工体系格局,以技术保障、信息畅通、及时汇报为重点的工作流程格局,实现了施工与监管、成效与质量、保障与协调统筹兼顾,同步推进。

短处1.三线建设择址:“山,散,洞”偏僻闭塞,难以进展,信息不通达,产品落伍,山区自然灾害多,进展封锁的内向型经济。

位置都偏僻而分散,致使企业的后续进展进入瓶颈。

如陕西汉中飞机工业基地,下属28个单位分散在两个地域,7个县的范围内,其中一个企业被分散在6个自然村中,装配零部件需要汽车来回几十乃至上百千米,员工上下班也超级不便。

陕西新建的400多个三线项目,快要90%远离城市,分散在关中平原和陕南山区的48个县,多数是一厂一点,有的乃至是一厂多点,布局被讥讽为“羊拉屎”、“瓜蔓式”、“村落式”。

而且山区内信息闭塞,生产出来的产品往往无法跟上世界潮流,显得过时落伍。

有时山区内暴发山洪等自然灾害,企业也往往损失惨重。

冬季大雪封山后,工人更处于与世隔间的状态,时人用“洞中方数月,世上已千年”来形容这些工厂的闭塞与环境的恶劣艰苦。

:无效投资;投资不合理;轻忽沿海基地的进展无效投资数据:三线建设形成了一大量国有企业,这些企业在那时只是国家机关的行政附属物,丧失了人、财、物、产、供、销的自主权,既无动力,又无压力,也没有活力。

结果造成资源配置效率低下,浪费惊人,据有关部门测算,1966~1972年,无效投资达300多亿元,占同期国家用于三线资金的18%强。

投资不合理数据:三线建设投资方向要紧集中于重工业和国防工业,依照安排,在国家整个大体建设850亿元的投资中,重工业、国防工业、交通运输共628亿元,占74%;农业120亿元,只占14%;轻工业37.5亿元,仅占4.4%。

“三五”打算期间,三线地域的国防工业、原材料工业、机械制造业和铁路运输的投资,占该地域总投资的72%,结构显然无益于农业轻工业的进展。

轻忽沿海基地:全国有380多个项目、万人、万台设备从沿海地域迁到三线地域,第3个五年打算中,累计三线地域投资为亿元,占大体建设投资总额的52.7%,整个内地建设投资为亿元,占全数大体建设投资总额的66.8%,沿海投资为亿元,占30.9%。

汉中三线建设的启示和思考作文哎呀,汉中三线建设,那可是中国历史上一段很有趣的故事!今天咱们就来聊聊它带来的那些启示和思考。

为了让大家能轻松地理解,我就用点儿轻松的口气,来给大家讲讲这段历史。

首先,得介绍一下“三线建设”这个概念。

简单来说,就是在上世纪六七十年代,中国为了应对国际局势的压力,决定在内陆建设一系列工业基地,特别是在偏远地区。

这么做的目的是为了避开沿海的军事威胁,同时推动这些地方的经济发展。

汉中,作为三线建设的重点之一,那个时候可谓是热闹非凡。

记得有一次,我去汉中旅游,正好遇到一位老爷爷,他热情地给我讲起了当年的故事。

他说那时候汉中可是个大工地,每天都是“尘土飞扬,机器轰鸣”。

老爷爷那年还年轻,刚刚从大学毕业,兴冲冲地来到这片新兴的工业区。

他跟我说,刚来的时候,大家连地方都不熟悉,经常迷路,饭馆更是少得可怜,只能自己带罐头解决。

有时候,大家一起聚在一块儿,讨论工作的同时,也聊聊如何才能找到最便宜的面包店,哈哈!老爷爷说,三线建设不仅让汉中变成了一个充满活力的城市,还让当地的老百姓从以前的“小日子”过得越来越好。

那时候,大家一起修铁路、建厂房,干得特别开心,因为都知道自己在为国家做贡献。

正是这种团结一致的精神,让那个时候的汉中人充满了干劲。

说到这里,我就不禁感慨,三线建设给我们带来的启示,真的是太多了。

首先,面对困难时,咱们得学会“换个角度想问题”。

当时的国家面临外有压力、内有需求的复杂情况,选择把重工业往内陆搬,这种战略眼光真是“聪明绝顶”。

有时候,换个环境,换个思路,可能会有意想不到的好结果。

另外,三线建设还告诉我们团队合作的重要性。

老爷爷回忆起那个时期,大家在工地上不分彼此,都是“兄弟姐妹”。

那种“齐心协力”的精神,不仅让他们克服了种种困难,还建立了深厚的友谊。

现在的我们,也许在工作中会遇到各种挑战,但只要大家一起努力,团结一心,就一定能找到解决问题的办法。

还有啊,汉中三线建设还提醒我们“珍惜现在的和平生活”。

陕西三线建设小记作者:柴云来源:《百年潮》2019年第01期20世纪60年代中期至70年代末进行的三线建设,是一场以备战为中心、以工业交通和国防科技为基础的大规模建设。

在“备战备荒为人民”“好人好马上三线”的时代号召下,400万工人、干部、知识分子、解放军官兵和成千上万的民工,打起背包,跋山涉水,来到祖国大西南、大西北的深山峡谷和荒野密林,风餐露宿、安营扎寨,付出了无数艰辛、汗水,甚至鲜血和生命,建设祖国战略大后方。

陕西因为地理位置、自然条件、经济基础等原因,成为国家大三线建设的重点省份。

从1964年至1979年,国家在陕西投入了200多亿元,安排了400多个项目的建设。

在长达16年的时间里,各内迁厂所、技术人员、干部职工、解放军官兵和陕西人民一起响应国家号召,克服种种困难,怀着坚定的爱国信念,以无私奉献、积极乐观的精神投入到建设大潮中,在莽莽秦岭中修通了铁路公路,在关中大地上建起了高大厂房,在汉江渭水河畔研制出国防武器装备。

经过三线建设,陕西成为国家重要的战略后方基地,形成具有相当规模的工业体系,奠定了西北经济重镇的地位。

在长期的建设过程中,三线建设者们所形成的“艰苦创业、勇于创新、团结协作、无私奉献”的三线精神,不仅在当时激励着建设者们奋发图强建设祖国,也成为我们今天全面建设社会主义现代化国家道路上的丰厚精神财富。

三线建设开始后,在全国三线建设指挥部的统一部署下,北京、上海、天津、辽宁等地的许多骨干企业、设计施工单位、科研单位和高等院校内迁陕西,有的从人员、物资到设备“连家搬”,有的“一分为二”部分搬迁,仅1970年和1971年,就有10万多名相关工厂的技术骨干来到陕西参加三线建设。

除了正式搬迁的企业厂所外,还从东北三省、北京市和中央有关部门调进10多万人的建筑安装和施工专业队伍来到陕西参与支援先行项目的建设。

这些内迁企业的技术人员、干部职工,抛舍繁华的城市,离别故乡的亲人,来到西北的大山沟壑白手起家。

略论三线建设对西南地区城市基础设施的促进作用

李晗;崔一楠

【期刊名称】《西南科技大学学报:哲学社会科学版》

【年(卷),期】2022(39)3

【摘要】三线建设时期,国家在西南地区开展了一系列建设,一大批国防、能源、交通等项目迅速铺开,这些项目推动了西南地区包括铁路建设、公路桥梁、航运事业、通讯基础设施、电力事业等在内的一大批城市基础设施的发展。

与此同时,三线建

设还为西南地区城市提供了智力支撑和文化基因,高校的迁移和中高职业学校的建

立都为推动西南地区的整体发展提供了不可忽视的动力。

【总页数】7页(P18-24)

【作者】李晗;崔一楠

【作者单位】西南科技大学马克思主义学院

【正文语种】中文

【中图分类】K27

【相关文献】

1.略论中国城市基础设施的筹资战略与途径

2.略论长株潭城市基础设施一体化及意义

3.略论中国城市基础设施的筹资战略与途径

4.略论三线建设在四川的发展及其

影响5.重庆三线建设略论

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

从“三线建设”看西部大开发

史向军

【期刊名称】《理论导刊》

【年(卷),期】2001(000)010

【摘要】“三线建设”是党中央继“一五”计划之后第二次开展的大规模西部建设。

它以建设经济纵深,尤其是军事纵深为目的,将东南沿海很多企业、高等院校、科研院所迁移至内地边远山区,为当时经济较为落后的西部嫁接和移植了新的经济发展力量。

与此同时,由于“三线建设”未将全国经济发展作为一个系统工程来深入调查和研究,没有完全按照客观经济规律和社会发展规律来制定有关发展规划,存在着决策方面的偏差,以至于在今天党中央决策进行西部大开发之时.我们还要为“三线建设”的一些负面后果先行“补

【总页数】2页(P30-31)

【作者】史向军

【作者单位】西安理工大学人文学院,陕西西安 710048

【正文语种】中文

【中图分类】F12

【相关文献】

1.“三线建设”战略与“西部大开发”战略比较

2.三线建设的理论和实践对新时期西部大开发的思考

3.云南三线建设与西部大开发

4.从三线建设的经验教训看西部

大开发的战略选择5.从三线建设的经验教训看西部大开发的战略选择

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

西三线:难忘的零起点

佚名

【期刊名称】《西部大开发》

【年(卷),期】2007(000)012

【摘要】1986年的12月,利用我国第一批世界银行贷款,陕西交通建设跨出了具有划时代意义的一步——西安至三原一级公路破土动工。

20年后的今天,当人们在品味陕西省高速公路总里程突破2000公里的喜悦时,昔日修建的陕西第一条高等级公路,仍有众多的“难忘”留在建设者记忆的深处。

【总页数】1页(P55)

【正文语种】中文

【中图分类】F426.2

【相关文献】

1.西气东输三线GE压缩机组控制系统网络优化思路 [J], 张金明;曹旭

2.西气东输三线站场ESD与PLC系统通信现状研究与改进措施 [J], 赵晓旭

3.西三线闽粤支干线天然气管道完整性研究 [J], 张衡;程彦;曹海涛;李帆;靳奇军;谢学斌

4.难忘激情燃烧的三线建设战场 [J], 周自福

5.西气东输三线RR机组防喘振控制程序优化 [J], 蒲斌;石耕睿;马永飞;马立峰因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

陕西“三线”建设的历史回顾中共中央在1964年5月召开的中央工作会议上,作出了“集中力量,抓紧时间,建设三线,加强国防,进行备战”的战略决策。

陕西是进行“三线”建设的重要省份之一,并在1965年正式开始进行“三线”建设。

1966年1月11日,西北局“三线”建设委员会正式成立,统一领导和组织西北的“三线”建设。

1968年8月14日,陕西省革命委员会在生产组下设置了内陆建设办公室,12月1日决定将内陆建设办公室交省革委会“三线”建设指挥部领导。

为加强对“三线”建设的领导,省革委会又于12月5日成立了基本建设指挥部,负责陕西省的基本建设(1971年11月撤销了省基建指挥部,成立了省革委会基本建设委员会)。

从1966年至1979年长达15年的时间,国家在陕西投入建设资金208.38亿元,建成投产工业企业2400个。

经过这场大规模的建设,不仅使陕西形成了工业新格局,更对陕西社会经济的发展产生了深远的影响。

任钧同志在1965年至1980年,先后担任陕西省基本建设委员会主任、省革委会基本建设委员会副主任、省革委会基本建设委员会主任,并曾任陕西省基本建设委员会党组书记、省革委会基本建设委员会党的核心小组副组长、省革委会基本建设委员会党的核心小组组长等,直接领导并参与了许多大型基建项目的建设。

为了更多地了解陕西“三线”建设的情况,我们采访了任钧同志。

记者:任老,“三线”建设是上个世纪六七十年代中央、国家作出的一项重要战略决策。

陕西是“三线”建设时期的重点建设省份,国家当时投入巨资在陕西建立了各种工业门类,对陕西的工业及社会经济产生了深远的影响。

您曾长期负责陕西省基本建设委员会的工作,在“三线”建设期间直接参与了许多大型基建项目的建设。

请您谈谈您所经历的“三线”建设情况。

任钧:严格来讲,“三线”建设的范围应该有两个,为什么这样说呢?是因为一个是国家统一规划的建设,叫“大三线”建设;一个是各个地方自己规划的,叫“小三线”建设。

浅谈三线建设对西部发展的贡献摘要:二十世纪的六十年代中期到七十年代中期,为解决经济发展和防备侵略战争,中国在四川、云南、贵州等西南地区和陕西、甘肃、宁夏、青海等西北地区,进行了大规模的“三线建设”。

三线建设在中国经济发展史中具有非常重要的意义,不仅使中国有一个相对安全的战略后方,还是中国首次的西部大开发,对西部的发展留下了宝贵的遗产。

文中以遵义三线建设为例作出具体阐述。

关键词:三线建设;西部发展;宝贵遗产Abstract: The twentieth Century in the mid sixty’s to mid seventy’s, in order to solve the economic development and prevent a war of aggression, in Northwest China in Southwest Sichuan, Yunnan, Guizhou and Shaanxi, Gansu, Ningxia, Qinghai, on a large scale “three line construction”. Three line construction is of great importance in the history of Chinese economic development, not only the Chinese have a relatively safe strategic rear, or China’s first western big development, on the development of the western region left precious heritage. The construction of three line of Zunyi as an example to elaborate.Keywords:Three line construction; western development; precious heritage一、三线建设的历史背景三线建设,指的是自1964年开始到1978年,中华人民共和国政府在中国中西部地区的13个省、自治区进行的一场以战备为指导思想的大规模国防、科技、工业和交通基本设施建设。

汉中三线建设的启示和思考作文汉中三线建设,这是一段充满传奇色彩的历史。

那时候,我们的祖国正处在一个特殊的时期,需要在全国范围内进行一场大规模的工业建设。

为了加快这个过程,我们决定在汉中地区建设一条新的工业生产线,这就是所谓的“三线建设”。

那时候,我还是个小年轻,对这个所谓的“三线建设”并不是很了解。

我只知道,我们要离开家乡,去一个陌生的地方生活和工作。

但是,我并不知道,这将是我人生中最宝贵的经历之一。

到了汉中以后,我才发现这里的生活条件是多么的艰苦。

没有现代化的设施,没有舒适的生活环境,甚至连基本的饮用水都很难得到。

但是,正是在这样的环境下,我们这些年轻人学会了吃苦耐劳,学会了团结协作,学会了勇往直前。

那时候,我们的工作非常繁重,每天都要从早到晚地干活。

有时候,我们甚至要连续工作好几天,才能完成一项任务。

但是,我们从来没有抱怨过,因为我们知道,我们是在为祖国的建设做出贡献。

虽然生活条件很艰苦,但是我们的心却始终保持着热情。

我们用自己的双手,创造了一个又一个的奇迹。

我们的努力得到了领导的肯定和认可,也得到了广大人民的支持和鼓励。

这段经历让我深刻地认识到了什么是真正的奋斗精神。

它不仅仅是为了实现个人的目标和理想,更是为了祖国的繁荣富强而努力拼搏。

这种精神是无价的,也是值得我们每一个人去学习和传承的。

现在回想起来,那段时间虽然很辛苦,但是却充满了欢乐和感动。

我想起了那些和我一起奋斗的小伙伴们,想起了那些陪伴我度过艰难时刻的亲人和朋友。

他们都是我人生中最宝贵的财富。

汉中三线建设给了我很多启示和思考。

它让我明白了什么是真正的奋斗精神,也让我认识到了祖国的伟大和可爱之处。

我相信,只要我们继续发扬这种精神,我们的祖国一定会更加繁荣富强!。

陕西的三线建设毛主席在听取涡喷5发动机的介绍刘少奇、邓小平视察沈阳航空发动机厂周总理与哈尔滨飞机厂工人交谈中国制造的第一台喷气发动机喷发1A陕西,东有潼关,西有散关,北有长城高原,南有秦岭险阻险阻,形成一个天然的坚固城堡,进可图中原以制天下,退可据险以御四面雄兵。

故周、秦、汉、隋、唐定都西安达千年之久,在中华文明的长河中留下了厚重而辉煌的历史。

元、明、清三朝,陕西依然是建都北方,以北京辅控西北、连接西南的政治军事轴心,其在中国版图上所据的中心位置十分重要。

国民党政府定都南京后,长期依托浙赣财团和英美系帝国主义势力,军事上封屏陕北革命根据地,因此造成陕西工业落后,发展非常缓慢,1952年,全省工业总产值占全国1.3%,与陕西的重要地理位置不相符合。

从一五到1965年国家在陕西大量投资,尤其侧重机械、电气、仪表、棉纺几种部类,使陕西工业有很大发展。

宝成铁路建成,西北西南连成一体,对经济促进很大。

沿西安兴平、宝鸡的秦川走廊,布建了国家156个重点项目中的21个国防工业和电子工业项目,与之配套的17个大中型项目和民主德国援建的一个项目也相继建成。

尤为重要的是:在陕西良好的文化基础上,从沿海迁建、组建、合并、分设和扩建了大批高等工科院校,其中包括:西安交大、西北工业大学、西北电讯工程学院、西安冶金建筑学院、陕西师范大学、西安公路学院、西安外国语学院、西安音乐学院、西安美术学院、陕西中医学院、西北农学院、西北大学、西安矿业学院等21所高等院校,形成以西安为中心的大专院校网群。

学科比较齐全,专业比较配套。

在校大学生3.3万人,相当与1949年的15倍。

陕西省的中等专业和中等师范教育、普通中学也迅速发展,中专一度曾达180余所,中师60余所,普通中学1400余所(1965年)。

这些大中学校,显示出陕西的文化教育资源有极大的潜力。

它们未能得以充分利用,反而在文革中遭到空前剧烈的破坏,实在令人痛心。

到三五计划实施之前,陕西已经具备了一定的工业基础。

我所经历的陕西“三线建设”(转帖)标签:陕西三线建设2010-04-07 19:37阅读(344)评论(0)编者的话:1964年,我国处于国内经济状况全面好转,但国际环境日益险恶的局面。

鉴于此种形势,中共中央在1964年5月召开的中央工作会议上,作出了“集中力量,抓紧时间,建设三线,加强国防,进行备战”的战略决策,陕西正是进行“三线”建设的重要省份之一,并在1965年正式开始进行“三线”建设。

1966年1月11日,西北局三线建设委员会正式成立,统一领导和组织西北的“三线建设”。

1968年8月14日,陕西省革命委员会在生产组下设置了内地建设办公室,12月1日决定将内地建设办公室交省革委会“三线”建设指挥部领导,为了加强对“三线”建设的领导,省革委会又于12月5日成立了“基本建设指挥部”,进行陕西省的基本建设指挥(1971年11月撤销了“省基建指挥部”,成立了“省革委会基本建设委员会”)。

在从1966年——1979年长达15年的时间里,国家在陕西投入建设资金208.38亿元,建成投产工业企业2400个。

经过这场大规模的建设,陕西不仅形成了工业新格局,更对陕西社会经济的发展,产生了深远的影响。

任钧同志在1965年——1980年间,担任着陕西省基本建设委员会主任(1965年11月——1967年2月)、省革委会基本建设委员会副主任(1968年11月——1974年底)、省革委会基本建设委员会主任(1974年底——1980年2月),并任陕西省基本建设委员会党组书记(1965年11月——1967年2月)、省革委会基本建设委员会党的核心小组副组长(1970年12月1975年12月)、省革委会基本建设委员会党的核心小组组长(1976年1月——1978年6月)等职务,直接领导并参与顾许多大型基建任务的建设。

据此,采访组在2007年4月间多次采访任老,请他记述了这段工作经历。

以下是采访组根据本人回忆整理的采访内容,严格来讲,“三线”建设的范围应该有两个,为什么这样说呢?是因为一个是国家统一规划的建设,这叫做“大三线”建设;一个是各个地方自己规划的,叫“小三线”建设。

第1篇一、引言三线建设是中国在上世纪60年代至80年代期间,为了应对可能的外部威胁,在国防和科技领域进行的一次重大战略部署。

本次实践报告以我国某三线建设基地为研究对象,通过实地考察、访谈和查阅相关资料,全面分析了三线建设的背景、过程、成果及其对当地经济、社会和文化发展的影响。

二、三线建设的背景1. 国际形势:20世纪60年代,冷战时期,世界局势紧张。

美国对中国实行封锁、禁运,苏联在中苏关系恶化后对中国施加压力。

在这种背景下,中国面临着严峻的国际形势。

2. 国内形势:当时中国正处于“大跃进”和“文化大革命”时期,经济基础薄弱,工业发展滞后。

为了应对可能的外部威胁,中国决定进行三线建设。

三、三线建设的过程1. 选择基地:根据战略需要,选择位于我国内陆、交通不便、地形复杂、隐蔽性好的地区作为三线建设基地。

2. 设计规划:对基地进行详细的规划,包括工厂、住宅、学校、医院等设施的建设。

3. 施工建设:动员全国各地的技术人员、工人和农民,进行大规模的工程建设。

4. 迁移人口:将沿海地区的企业、技术人员和职工迁移到三线基地,为基地的建设和发展提供人力支持。

5. 技术创新:在艰苦的环境下,三线建设基地的科研人员不断创新,取得了一系列重要成果。

四、三线建设的成果1. 工业成果:三线建设期间,我国在国防、航天、电子、机械等领域取得了重大突破,为国家的发展奠定了基础。

2. 经济成果:三线建设带动了当地经济的发展,提高了人民生活水平。

3. 社会成果:三线建设促进了人才的培养和交流,提高了我国科技水平。

4. 文化成果:三线建设基地形成了独特的“三线文化”,成为我国宝贵的精神财富。

五、三线建设对当地经济、社会和文化发展的影响1. 经济影响:三线建设带动了当地经济的发展,提高了人民生活水平。

随着三线建设基地的逐步转型,当地产业结构得到了优化,为经济发展注入了新的活力。

2. 社会影响:三线建设促进了人才的培养和交流,提高了我国科技水平。

“三线”建设的历史回顾与思考(上)——纪念人民军工创建85周年作者:冀中仁来源:《中国军转民》 2016年第8期1964 年到1978 年,在中国中西部的十三个省、自治区进行了一场以战备为指导思想的大规模国防、科技、工业和交通基本设施建设,称为三线建设。

它历经三个五年计划,决策之快,动员之广,规模之大,时间之长,堪称中华人民共和国建设史上最重要的一次战略部署,作为共和国国防科技工业发展史上一个重要的历史事件,三线建设给人们留下的经验教训和启示多多。

笔者因有着数年在三线深山军工企业工作的经历,对三线建设有着更多更深的感受、认识和记忆。

冀中仁1964 年到1978 年,在中国中西部的十三个省、自治区进行了一场以战备为指导思想的大规模国防、科技、工业和交通基本设施建设,称为三线建设。

它历经三个五年计划,投入资金2052 亿元,投入人力高峰时达400 多万,安排了1100 个建设项目。

决策之快,动员之广,规模之大,时间之长,堪称中华人民共和国建设史上最重要的一次战略部署,三线建设初步改变了我国工业布局的不合理状况,建立起战略大后方体系,为抵御帝国主义的战争威胁做了必要的准备,对以后的国民经济结构和布局,产生了深远的影响。

在当时的政治、经济和自然条件下,广大干部、工人、知识分子、解放军官兵表现的艰苦奋斗精神,造就的“三线”军工文化,都成为一笔宝贵的精神财富。

但是问题也是客观存在的。

进入20 世纪80 年代,三线建设遗留下来的问题与国内国际形势的变化愈发不协调。

鉴于此,国家着手对三线建设进行了持续的调整改造,使三线建设必将以其独有的资源、技术等优势,为国家战略基地建设,为加快中西部地区经济发展发挥更大的作用。

一、“三五”计划指导思想由“吃穿用”向战备转变。

1964 年三线建设战略决策的前前后后,中央高层曾经产生过不同的认识分歧新中国成立以来,以毛泽东同志为首的党中央一直把国防科技工业建设放在重要地位。

“一五”计划期间,在苏联援建的156 个大型骨干项目中,航空、兵器、电子、造船等国防工业项目就占41 个;“二五”计划期间,国家相继安排大型国防工业建设项目44 个;“三五”计划期间,在辽阔的三线地区建立了一大批国防科研、生产基地。

三线建设中的冶金工业、机械工业和铁路公路交通从1964年——1980年,经过十余年的建设,三线地区已经成为一个包括门类比较齐全的新的工业基地。

它包括冶金工业、化学工业、机械工业、电子工业、船舶工业、铁路、航空、航天、核工业、兵器工业等国防工业、电力、水利、煤炭资源工业和公路交通,以及为三线建设配套纺织工业、建材工业。

由于篇幅的限制,我们仅就三线建设中冶金工业、机械工业和铁路公路交通做一个简要介绍。

冶金工业:三线地区的钢铁工业基建总投资为146.7亿元,技术改造投资48.94亿元,分别占全国钢铁工业基建和技术改造投资的40.2%和29.3%。

到1980年底,三线地区共拥有钢铁企业1077个,占全国的39.5%,比1964年增加4.9倍。

炼钢能力达到1161万吨,占全国的29.57%,轧材能力占全国的39.4%。

有色金属工业在三线地区共投入100多億元,到1980年底,共有企业945个,占全国的41.4%,拥有固定资产原值79.8%,占全国的55.3%;与1964年相比,三线地区有色金属企业数量增加4.3倍,固定资产原值增加3.6倍。

代表:攀枝花钢铁公司、酒泉钢铁公司、长城钢厂、六盘水工业基地的水城钢铁公司、西南铝加工厂、西北铝加工厂、金川有色金属公司。

机械工业:1965年至1979年,机械工业在三线地区共投资93.39亿元,占这一时期全国机械工业投资166.75亿元的56%。

三线投资“三五计划”时期占全国的67.79%,“四五计划”时期占57.12%。

1965年至1979年,三线地区机械项目施工项目有1623个,其中大中型项目220个(竣工验收156个),建设竣工面积2129万平方米,安装金属切削机床*****台,锻压设备5633台,新增固定资产64.4亿元。

沿海地区向三线地区援建和迁建了241个工厂、研究所,内迁职工*****人,设备*****台。

1979年与1965年相比,三线地区机械工业拥有职工增长3.3倍,固定资产增长3.7倍,设备增长27倍。

试论陕西“三线建设”时期的交通建设

摘要:“三线建设”是新中国历史上一次影响深远的经济战略调整。

“三线建设”时期,国家在陕西的投资规模居全国第二位,所以陕西的“三线建设”在全国具有一定的代表性。

而交通建设作为陕西“三线建设”的重点内容,取得了不小的成就。

关键词:“三线建设”;襄渝铁路;西万公路

在中华人民共和国的历史中,“三线建设”是一次规模空前、影响深远的重大事件。

所谓三线地区的划分,是20世纪60年代中央根据当时国际形势的判断,将中国大陆版图由国境线起,依其战略地位的重要性(即受外敌侵袭的可能性)依次向内地收缩,划三道线形成的地区:“一线地区”是指位于沿海和边疆的省区;“三线地区”包括长城以南、京广线以西的广大地区,即不包括新疆、西藏、内蒙古的中国西南、西北地区;“二线地区”指介于一、三线地区之间的中间地带。

在“三线建设”期间,国家在陕西省的投资与建设规模居全国第二位,仅次于四川省。

因此可以说,陕西的“三线建设”在全国范围内,还是具有相当的代表性的,也正是“三线建设”使陕西得以从封闭落后中走出,奠定了陕西在西北地区经济文化中的突出地位。

一、“三线建设”的起因与决策

“三线建设”实际上是以国防工业建设为核心的国家计划经济的产物。

根据毛泽东“为了平衡工业发展的布局,内地工业必须大力发展”

[1]98的认识,以及“新的工业大部分应当摆在内地,使工业布局逐步平衡,并且利于备战,这是毫无疑义的”[1]99,“如果采取消极态

度,就会妨碍内地的工业的迅速发展”[1]100的思想,并且,毛泽东鉴于对国际关系和周边环境的考虑,还提出“各省都要有军事工业,要自己造步枪、冲锋枪、轻重机枪、迫击炮、子弹、炸药。

有了这些东西,就放心了。

”[1]97

20世纪60年代初,中国的周边局势紧张。

在这种情况下,1964年9月21日,中共中央政治局委员、国务院副总理李富春在全国计划工作会议上宣布:“三线建设的目标,是要采取多快好省的办法,在纵深地区,即在西南和西北地区建立一个比较完整的后方工业体系。

”

[2]175根据这一目标,“三线建设”的基本方案被纳入1965年计划和“第三个五年计划”。

从此,一场大规模的“三线建设”在内地展开了。

二、陕西进行“三线建设”的客观条件

根据全国总的部署,陕西省是“三线建设”的重点省份之一。

中央各部门在陕西一共安排了四百多个项目,基本建设总投资完成186.5亿元[3]62。

陕西省之所以被选为“三线建设”的重点地区,主要是由于具备了以下三方面的客观条件。

1.陕西地处内陆腹地,有山河之险可凭

陕西地处祖国大西北的东部,既是一个完全的内陆腹地省份,又是我国东部通往西南、西北的交通要道和门户,战略地位非常重要。

而且境内地形复杂,山川纵横。

高原占全省总面积的48%,山地占36%[4]187-188。

符合中共中央“分散、靠山、隐蔽”的“三线建设”原则。

2.陕西劳动力充足,自然条件优越,矿产资源丰富

当时陕西有人口二千余万,劳动力资源充足。

关中平原是我国著名的粮棉生产基地之一,汉中盆地是西北地区最大的稻谷生产地区,渭北是陕西的粮仓,陕北是全省的林牧业基地,秦巴山区是全省最大的林业基地。

在陕西境内,已探明的矿产资源有62种,产地436处,其中煤炭资源探明储量达1216亿吨,是全国最大的优质气煤基地之一。

水力资源丰富,全省流域面积在500平方公里以上的大河有13条,水力蕴藏量达1275万千瓦,开发条件比较优越[4]189。

3.经济建设有一定基础

新中国成立以后,经过建国初期、“一五”、“二五”时期的建设,陕西省工农业得到加强,先后建成了58个大中型项目,扩建了一批重点企业。

交通运输除了贯通东西的陇海铁路外,还建成了宝成铁路,公路以西安为中心,基本上四通八达[4]189。

然而,任何事物都具有两面性。

陕西省的战略地位、地理特点以及优越的自然条件,符合中央“三线建设”的“分散、靠山、隐蔽”原则。

同时,这种战略地位和地理特点,又使陕西进行“三线建设”面临巨大的困难。

一方面,山区交通闭塞,经济发展水平和生产力水平相对较低,而且地质结构复杂,这些都将给工程建设带来交通、原材料、能源、技术等各方面的巨大困难;另一方面,要使陕西的丰富资源在“三线建设”中发挥作用,也必须依靠交通能力和技术水平的巨大提高,才能使这种资源优势不仅仅停留在数据上,转变成现实的生产能力。

“要想富,先修路”,交通建设对于工业建设、农业建设等方面来说,是必不可少的前提条件,而在“三线建设”早已结束的今天看来,工业、农业方面的建设虽然取得了一些成就,对陕西经济实力的提升助益不少,但同时也留下了不少的问题,在某些局部地方甚至是问题大于成就的。

三、陕西“三线建设”交通方面的成就

1.铁路建设

为了尽快适应备战和工农业发展的需要,“三线”建设时期国家对陕西的交通运输事业特别是铁路建设给予了重点投资。

全省先后累计完成铁路建设投资33.1亿元,正线铺轨里程1009公里,交付营运里程887公里,建成电气化铁路510公里[5]427。

这一时期建成的铁路线路主要有:阳(平关)安(康)线、西(安)韩(城)线、梅(家坪)七(里镇)线和跨省区的襄(樊)渝(重庆)铁路陕西段。

阳安铁路全长358公里,总投资8.12亿元。

它西起宝成铁路的阳平关车站,东至安康县城。

从1969年底开始,铁道部第一工程局万多名职工,汉中、渭南、安康3个地区的40万民工,以及其他有关单位,共计50万人,投入了紧张的建设施工,经过3年时间的艰苦奋战,共完成路基土石方总量3 968万立方米,筑隧道146座,总长61.54公里,筑桥314座996孔,总长2 779.67米,铺轨正线350.29公里,站线112.32公里,建成火车站35座,终于在1972年10月完成全线铺轨工程,1976年9月全线交付营运[6]214。

襄渝铁路南起重庆铜罐驿,穿过大巴山进入陕西境内,经过紫阳、安

康、旬阳、白河出省,止于湖北襄樊市莫家营,全程915.6公里。

胡家营至巴山段264公里为陕境段,是整个襄渝铁路建设工程中最艰巨的工段。

1969年12月开工。

担负该段修建任务的是铁道兵第2、第10、第11师等单位,陕西省动员数十万民工和青年学生以民兵建制参加工程建设。

全段内有隧道193座,延长179.4公里,为段内线路总长的64.5%。

全段筑桥梁253座,延长26.7公里。

从1972年11月起在陕西段内开始铺轨架桥,于1973年10月19日铺轨到达棕溪,与襄樊接通。

由于地质地形复杂,铺轨通车后病害路点不断出现,又从1973年冬起,开展了收尾配套和病害工程整治工作,直到1978年6月投入临时运营,1980年安康至襄樊段实现了牵引动力电气化,1981年7月1日正式向全国开办营运[6]216。

西韩铁路南起西安市阎良区,经富平、蒲城、大荔、澄城、合阳至韩城禹门口,全长209.6公里,总投资1.96亿元,1958年4月开工修建,1962年停工,1970年复工修建,1975年2月建成交付营运[6]217。

它是开发渭北煤田东部资源,加快渭北地区工农业建设的重要干线。

梅七铁路是铜川市境内梅家坪到七里镇的一条干线铁路,全长124公里,1869年12月开始兴建,1984年12月建成,共投资3.216亿元,是联结铜川市境内各重点工矿区的铁路线[6]218。

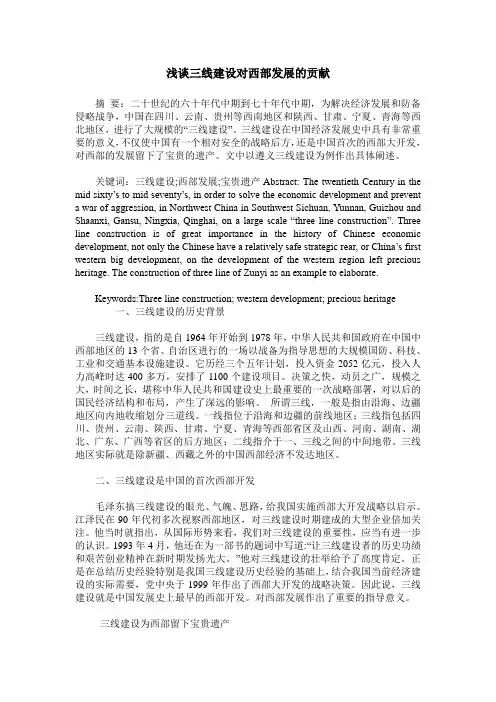

2.公路建设

在铁路建设取得重大发展的同时,公路建设也有较大发展。

这一时期除修通了西(西安)万(四川省万源县)、周(周至县)洋(洋县)、兰(兰州条公路干线)宜(宜川县)3条公路干线外,关中、陕南各

县公路建设年发展很快。

从表1可以看出,1966—1975年10年间,全省公路建设投资6.4亿元,公路通车里程增加18104公里,为1965年末公路通车里程的1.24倍[5]461。

<img

src="/ebook2/ebooks/14-236/14-236-1112/879.j pg" />

参考文献:

[1]毛泽东.论十大关系[C]//毛泽东选集:第5卷[M].北京:人民出版社,1977.

[2]薄一波.若干重大决策与实践的回顾:下卷[M].北京:中共中央党校出版社,1993.

[3]陈东林.三线建设:备战时期的西部开发[M].北京:中共中央党校出版社,2003.

[4]何金铭,赵炳章.当代陕西简史:1949-2000[M].北京:当代中国出版社,2001.

[5]国家统计局综合司.全国各省、自治区、直辖市历史统计资料汇编:1949-1989[M].北京:中国统计出版社,1990.

[6]陕西省统计局.陕西省工业交通统计资料1949-1980年[EB/OL]./f/12113166.html[2010-12-05]。