乌梅丸临床应用体会

- 格式:pdf

- 大小:90.74 KB

- 文档页数:1

(学习笔记)乌梅丸临床运用体会作者:李士懋对乌梅丸的理解这是一首解决肝阳虚而胆火郁的方子。

肝为刚脏,内寄相火。

当肝寒时,阳气馁弱,肝失生发、舒达之性,则肝气郁结,当然,这种肝郁,是因阳气馁弱而郁,不同于情志不遂而肝气郁结者,此为实,彼为虚。

厥阴阳气虚馁,无力生发而肝郁,导致肝中内藏之相火不能随君游行于周身,亦为郁,相火郁则必化热。

在阳气虚馁的肝寒基础上,继发了相火的内郁化热,从而形成了寒热错杂证,正如尤在泾所云:“积阴之下,必有伏阳。

”治疗这种厥阴脏寒又继发相火证,首选乌梅丸,方中以五味热药温煦肝阳,人参、乌梅、当归滋补肝体;连柏清相火内郁之热,共同形成补肝且调理寒热之方。

前云脏寒是独阴无阳证,不应有热。

独阴无阳,是言厥阴脏寒的病机。

厥阴之脏寒,不同于少阴之脏寒。

肾为人身阳气之根本,而其他脏腑的阳气,乃阳气之枝杈。

若独阴无阳,必肾阳已亡,根本已离,此为亡阳证,当用四逆汤回阳;若肾阳未亡,仅某一脏腑的阳气衰,犹枝杈阳衰,但根本未竭,未至亡阳。

所以肝的脏寒,与肾亡阳的脏寒是不同的,不应混淆。

既然阳未亡,则馁弱之阳必会坠积不振而郁郁化热,同样形成寒热错杂证。

所以,蚘厥有寒热错杂证,而脏厥同样可以寒热错杂,皆当以乌梅丸主之。

据此可知,乌梅丸不仅治吐蚘之蚘厥,亦治脏厥,故称乌梅丸为厥阴病之主方。

厥阴病,为何易出现阳气馁弱之脏寒证?这是由厥阴的生理特点所决定的。

肝主春,肝为阴尽阳生之脏,寒乍尽,阳始生,犹春之寒乍尽,阳始萌,阳气虽萌而未盛,乃少阳、弱阳。

若春寒料峭,则春之阳气被戕而不升,生机萧索;若人将养失宜,或寒凉克伐,或药物损伤,皆可戕伤肝始萌之阳而形成肝寒。

肝寒,则相火内郁,于是形成寒热错杂证。

皆谓厥阴篇驳杂,实则井然有序。

厥阴病的本质是肝阳虚,继发导致寒热错杂。

肝中之阳,乃春生少阳之气,始萌未盛,易受戕伐而致肝阳馁弱,形成脏寒,然又因内寄相火,相火郁而化热,最终形成寒热错杂之证。

厥阴篇提纲证,即明确指出厥阴病寒热错杂的本质。

厥阴病乌梅丸临床应用体会厥阴病是中医学中的一种病名,是指由于心、肝、肾三脏阳虚及肝阳上亢,形成的一种特殊病证。

乌梅丸是中医药方中的一种名方,常用于治疗厥阴病证。

本文将结合临床实际经验,探讨乌梅丸在厥阴病治疗中的应用体会。

一、乌梅丸的组成与功效

乌梅丸是由乌梅、黄柏、防风、木香等药物组成的。

乌梅具有滋阴润肺、健脾和胃的功效;黄柏具有清热燥湿、泻火解毒的作用;防风可祛风散寒,宣肺平喘;木香具有理气止痛、行气化湿的功效。

这些药物共同作用,具有清热润肺、健脾开胃的功效,适用于厥阴病证的治疗。

二、厥阴病的临床表现

厥阴病多见于中老年人,常伴有头晕、头痛、眩晕、耳鸣、畏寒、腰膝酸软、口干、口渴、尿少、大便干结等症状。

舌质淡、苔薄白、脉沉细等为辨证特点。

三、乌梅丸在治疗厥阴病中的应用

在临床实践中,乌梅丸常用于治疗厥阴病证。

患者服用乌梅丸后,常能有效改善症状,如头晕、头痛、眩晕、耳鸣等症状明显减轻,精神状态改善,食欲增加,睡眠质量提高。

经过一段时间的治疗,患者的舌质变红、苔少、脉弦有力等症状明显好转。

四、注意事项

在使用乌梅丸治疗厥阴病时,应遵循医嘱,按照剂量服用,避免过

量或过频使用;同时要避免饮食上的刺激,注意保持情绪稳定,避免

过度疲劳。

如出现不良反应,应及时告知医生,调整用药方案。

综上所述,乌梅丸在治疗厥阴病中具有显著疗效,但应用时需谨慎,遵医嘱用药,注意调理饮食、情绪、作息等方面,以获得最佳治疗效果。

希望本文的经验体会对临床医生和患者有所帮助。

乌梅丸临床运用心得伤寒六经病病理发展过程为太阳、阳明、少阳、太阴、少阴、厥阴,乃是一种从浅入深的疾病发展,古人称“三阳易治,三阴难疗”。

由此,笔者认为厥阴病大多由少阴病传入,也就是一种继发性疾病。

古人云:两阳和明,名为阳明。

两阴交尽,名为厥阴。

两阴是指少阴和太阴,两阴交尽到极限,方有厥阴。

厥者,阴之极也。

由此可见,厥阴乃阴之大成,于三阴中阴气最盛。

《吕氏春秋·博志》有云:“全则必缺,极则必反。

”由于厥阴为阴之极,由此可见,从病理发展角度来看厥阴是病理过程,更重要的是厥阴是阴极阳始的开端。

古人云:阴之极乃阳之始也。

从而可以得出厥阴病至关重要的客观规律即物极必反,阴寒到达极限就会衰败。

厥阴经属于肝脏,厥阴与少阳相表里即厥阴阴寒之中潜藏少阳之阳气。

少阳者,小阳也。

由上已知,厥阴藏少阳相火,古人论火有龙雷之名,肾火者龙火也,又心火为君火,故肝肾之火又称之为相火。

站在阴阳的角度,君火属阳,相火属阴,厥阴寒盛,相火郁而不得发,致少阴阴虚之时,龙雷火郁而作发。

不同于三阳病的是,厥阴病中有死证即阴盛阳亡。

由于厥阴属肝,喜条达,其生理作用为疏泄,厥阴、阳明属和,故厥阴病亦可影响中土,中土即手、足阳明经,所以厥阴篇中有吐、哕、呕、下利等胃肠系统疾病。

至于厥阴治法,寒证多用四逆汤之类,热证多用黄芩、黄连之品,而具代表性的寒热错杂证则寒热兼治,施方如乌梅丸。

乌梅丸出自《伤寒杂病论》,由乌梅、细辛、干姜、黄连、当归、附子、川椒、桂枝、人参、黄柏组成,具有清上温下、安蛔止痛之功。

原文“蛔厥者,乌梅丸主之”“又主久利”概况了其两大功效。

该方酸苦甘辛兼备,寒温并用,既可清上温下、辛开苦降,又可以调和阴阳、扶正祛邪。

笔者临床运用治疗各科疾病尤其是疑难杂症,获效甚佳。

现举验案4则如下。

1 典型病案 1.1 病案1——围绝经期综合征患者女性,51岁,2019年4月8日初诊,主诉停经1年余。

现症见:潮热汗出,面烘热,手掌心热,双足冷,大便溏泄,夜尿两次,舌红苔薄腻,脉细。

文/ 顾文政(天津中医药大学第一附属医院北院急症病区)

乌梅丸首见于汉

杂病论》,在《伤寒论》的“厥阴病篇”

以及《金匮要略》“趺蹶手指臂肿转筋阴

狐疝蛔虫病脉证并治第十九”皆可见。

原

方由乌梅、细辛、桂枝、黄连、附子、川

椒、干姜、黄柏、当归、人参组成,主治

蛔厥和久泄、久痢。

本方配伍精妙得当,

临床疗效显著,现将临床中应用乌梅丸的

心得体会与大家分享。

旺盛,若这时肝气上逆与胃气相搏,就会

导致乳房的胀痛。

长此以往,加上人为压

制升腾的怒气,可使乳房气机不畅而形成

痰浊瘀血,即所谓的“乳腺增生”。

足背乳房反射区中还包含着肝经、

胃经的穴位:如太冲穴,属于足厥阴肝

经,位于第一、二跖骨结合部之前凹陷

处,按摩可疏肝行气、宽胸散结,这对于

初期的乳腺增生患者特别有效。

又如陷谷

穴,与太冲穴邻近,在足背,当第二、

三跖骨结合部前方凹陷处,属于足阳明

胃经,能行气止痛,对于乳腺增生严重

的人来说,一般都会在这个穴位上有反

应点,触摸时可感觉到很多颗粒或小结

节,轻轻一按就很痛。

根据中医经络理论

肝疏郁,太子参益气,连柏清内郁之湿热。

全方寒热并用,补泻兼施,使阴阳臻

《伤寒论》对六经辨证有明确的提纲,在此基础上又有主证、兼证、或然证

对于乌梅丸的认识,全方乌梅量最大,多在30~60g;细辛有毒,书中称用量不超过3g,然查阅相关文献知此剂量指在丸散中,在汤剂中,细辛有毒成分不能完全溶解于水中,单次剂量若不超过10g无明显中毒表现,考虑附子、细辛均为有毒之品,附子必先煎,细辛用量多不超过6g。

跟师心得——乌梅丸心法本人有幸,随徐书老师在北京中医药大学国医堂出诊的两天半时间里侍诊两天,深刻体会徐师辨证精准,以经方为抓手,经方使用及组合配伍娴熟灵活的特点。

在80余例患者中有多达10例乌梅丸的灵活运用(3例肿瘤),徐师皆善用巧思,抓住乌梅丸本质:肝阳虚引起的寒热错杂之症。

以下逐一分析体悟病案中徐师运用乌梅丸的灵活精妙之处,供同道参考学习。

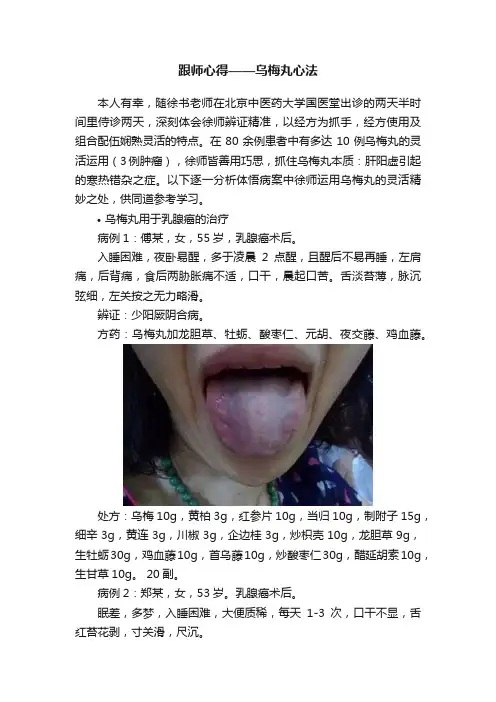

•乌梅丸用于乳腺癌的治疗病例1:傅某,女,55岁,乳腺癌术后。

入睡困难,夜卧易醒,多于凌晨2点醒,且醒后不易再睡,左肩痛,后背痛,食后两胁胀痛不适,口干,晨起口苦。

舌淡苔薄,脉沉弦细,左关按之无力略滑。

辨证:少阳厥阴合病。

方药:乌梅丸加龙胆草、牡蛎、酸枣仁、元胡、夜交藤、鸡血藤。

处方:乌梅10g,黄柏3g,红参片10g,当归10g,制附子15g,细辛3g,黄连3g,川椒3g,企边桂3g,炒枳壳10g,龙胆草9g,生牡蛎30g,鸡血藤10g,首乌藤10g,炒酸枣仁30g,醋延胡索10g,生甘草10g。

20副。

病例2:郑某,女,53岁。

乳腺癌术后。

眠差,多梦,入睡困难,大便质稀,每天1-3次,口干不显,舌红苔花剥,寸关滑,尺沉。

方药:乌梅丸加白英,龙葵,龙骨,牡蛎,酸枣仁,鸡血藤,麦冬,五味子,元胡,蜂房,仙鹤草。

处方:乌梅10g,当归10g,黄连3g,黄柏3g,制附子7g,企边桂3g,干姜3g,生龙骨30g,生牡蛎30g,细辛3g,红参片10g,炒酸枣仁30g,仙鹤草100g,麦冬10g,龙葵15g,醋延胡索10g,鸡血藤20g,蜂房10g,醋五味子10g,生甘草10g,白英15g,生姜10g,大枣15g。

10副。

按:乳腺属肝经所络,乳腺癌初期以热毒为主,但术后正虚邪实,寒热错杂,过用清热解毒,苦寒攻散往往不能收效,一味扶正温补,邪毒易滞留不散,故根据寒热虚实多少,徐师以乌梅丸加减,付案中胁背疼痛,重在清热安神,调理气机,初在少阳,后入厥阴,渐入太阴。

郑案中舌苔花剥,气阴两虚,以正虚为主,以仙鹤草煎汤代水并用生脉饮益气养阴,重在扶正,兼以龙葵,蜂房,白英清热解毒散结。

乌梅丸运用经验

- 小儿久泻:乌梅6-9g,川椒目2-5g,桂枝(或肉桂)1.5g,附子1.5-3g,细辛2-3g,干姜1.5-3g,川黄连1-2g,黄柏3-6g,党参6-12g,当归6-9g。

主要治疗儿童泄泻迁延不愈,症状包括便下黏冻、脓血,少腹或脐侧疼痛,进食生冷则泻甚,舌苔薄白质红,脉弦细。

辨证属于肝脾失调、寒热夹杂,多为慢性非特异性结肠炎。

根据病情,还可以进行加减,如舌淡苔白加吴茱萸,舌苔厚腻加苍术、川厚朴、山楂,腹痛较甚加白芍,大便滑利加赤石脂、禹余粮,胃脘不舒加木香、砂仁、陈皮等。

- 脉弦按之无力:肝为阴尽阳生之脏,阳气始萌而未盛,若气至而未及或六淫七情戕伐阳气,易致肝寒气馁,脉弦无力而懈惰。

此时当用乌梅丸来充盈肝脏阳气,改善弦脉无力的症状。

以上是乌梅丸的一些运用经验,仅供参考。

在使用乌梅丸时,应根据患者的具体情况进行辩证施治,并在医生的指导下使用。

乌梅丸应用体会(专业17篇)心得体会是个人对于某一具体事物或经历的感受和思考的呈现,它可以帮助我们更好地理解和把握所学所悟。

心得体会是一种对自己成长和发展的思考,以下是一些范文,供大家参考和借鉴。

乌梅丸心得体会作为一个喜欢吃零食的人,我一直都对各种各样的小吃、甜品很感兴趣。

最近,我发现了一种名叫“乌梅丸”的小吃,它深受很多人的喜爱。

我赶紧尝试了一下,并对它的味道、口感、成分、营养等方面进行了探究,体会到了很多启示和感触。

在这篇文章中,我想与大家分享一下我的乌梅丸的心得体会。

第二段:乌梅丸的味道。

乌梅丸是一种充满童趣味道的小吃,它的味道酸甜可口,无论是小孩子还是大人,都会对它爱不释手。

它的口感有些软硬适中,包裹着粉香和酸梅干,吃起来十分爽口,不管是当做甜点还是零食都十分适合。

尤其是在夏天,吃一颗冰镇的乌梅丸,更是一种别样的惬意体验。

第三段:乌梅丸的成分。

乌梅丸的主要成分就是乌梅和花生,同时还有一些小麦粉、水和糖等。

这些成分都是相对健康的,尤其是乌梅和花生,它们分别具有一定的保健和滋补功效。

乌梅有生津止渴、润肠通便、消除疲劳等作用,而花生则富含优质蛋白质和脂肪酸,能够滋补肌肤、平衡胃肠和增加饱腹感。

因此,乌梅丸不仅对于解馋和口感的满足,还能够为身体健康带来一定的益处。

第四段:制作乌梅丸的过程。

虽然乌梅丸看上去简单,但是要做一颗好吃、口感好、品质好的乌梅丸,并不是一件容易的事情。

乌梅丸的制作过程需要掌握一定的技巧,需要选用优质的乌梅和花生,按照一定的比例和步骤进行混合、搓揉、烤熟等工序。

只有这样,才能够制作出一颗口感、品质、卫生都得到了一定保障的乌梅丸。

第五段:乌梅丸带给我的启示和感触。

通过品尝乌梅丸,我发现这种小吃不仅是食物,更是一种文化和精神。

它融合了不同地域、不同群体的消费心态和生活方式,体现了人类对于美味和幸福的追求和享受。

同时,乌梅丸也提醒我,作为一个现代人,应该注重健康、卫生和品质,不仅要满足口腹之欲,更要保持身体健康和个人品味。

乌梅丸运用体会

乌梅丸是一种传统的中药,主要成分是乌梅,因此具有止泻的功效。

我最近感到肠胃不适,经常腹泻,于是试着服用了乌梅丸。

服用的方法很简单,只需要把药丸用温水送服即可。

经过一段时间的服用,我发现乌梅丸确实有效。

每次服用后,肠胃症状得到明显缓解,腹泻次数也明显减少。

与常见的西药相比,乌梅丸有以下几个明显优点:首先,它是纯中药制剂,用药过程中不会对身体产生负担和副作用;其次,它不仅仅可以止泻,还能够帮助调理胃肠功能,增强身体免疫力。

当然,乌梅丸也有一些需要注意的问题。

例如,不宜一次服用过量,过量服用有可能会引起腹泻;如果服用后症状没有明显改善,应该及时就医,以免延误病情。

总之,乌梅丸是一种可以安全使用的中药,但在使用时仍需根据实际情况进行调整。

李莹莹:厥阴病乌梅丸临床应用体会作者:無門学子李莹莹导读:本文是無門学子李莹莹分享的临床应用乌梅丸的体会。

無門醫述是所有無門学子的平台,欢迎大家在这里交流学习,共同进步。

我从2015年6月进入無門学习,已经整整一年。

在这一年了我收获了很多。

学习过程中时而清晰,时而混沌,就这样在不断的混沌清晰中进步。

临床中我主要用吴雄志老师讲到的这几点辨厥阴病的乌梅丸证:1.抓独:早醒渴痒是厥阴。

2.脉:弦而无力,微细欲绝。

3.上热下寒症状:或口干或口苦或口臭,心烦,或容易长口疮,下肢冷,不敢吃冷食,下利,特别是醒后即大便,甚至在凌晨3-5点钟就必须起床大便。

或症状下半夜加重的。

使用厥阴病乌梅丸的病例:一、消渴案:陈某,女,56岁,口干口热1年余。

患者自1年前无明显原因出现口干口热,喜饮冷水,夜间喝水3-4次,眠差,凌晨3点半就醒,醒后难以入睡,大便略干,舌质红,无苔,左关弦细无力,尺弱。

开始考虑是少阴热化的黄连阿胶汤证,后见患者早醒消渴同时左关弦细无力,故考虑是厥阴病。

厥阴病是三阴递进,其中也有少阴热化黄连阿胶汤证,故取连梅汤之意组方如下:患者服用4剂后,口干口热症状明显减轻,夜间喝水1次,能睡到凌晨4点半至5点,继服6剂。

回访病人口干基本消失,有时夜间略有口干,但已不用起夜喝水,睡眠到5点之后。

二、下利案:张某,男,72岁,大便稀伴左脐周痛十余年。

患者晨起即腹痛大便,大便略稀,一上午大便3-4次,不敢吃凉食,一吃大便次数就增多,平时全天左脐周疼痛不适。

脾气急,无口干无口苦,无乏力,无肢冷,脉双脉弦无力,舌质暗红,苔黄。

患者多年大便质稀次数增多,伴腹痛,不敢吃凉食,为久利,属三阴病。

患者舌红苔黄,有上热,脾气大,属上热下寒,患者左关弦无力,排除柴胡桂枝干姜汤证。

少阳无阴证,有阴即是厥阴病。

故辨为厥阴病寒热错杂乌梅丸证。

处以:患者服完4剂后,第一次复诊,腹痛症状基本消失,大便一次,质略稀。

上方改附子为9克,黄柏12克,加肉桂3克。

经方应用体会《伤寒论》经方只要弄懂一字一方,即可受用一生,蜚声一时。

经方之一乌梅丸厥阴之为病,消渴,气上撞心,心中疼热,饥而不欲食,食则吐蛔,下之利不止。

其主方是乌梅丸。

药方组成既有酸甘化阴配伍,又有辛甘温阳、酸苦泄热、苦辛顺其升降等方法。

这可谓寒热并用,刚柔共济,气血兼顾,扶正祛邪集于一身。

在治疗消化系统疾病,例如慢性胃炎、胃溃疡、胃粘膜脱垂、胃肠神经官能症、慢性胆囊炎等疾病时,如果病程绵长,有形体消瘦、精神郁闷、体倦乏力、四肢发凉、心烦口苦、食欲差、头晕耳鸣、恶心呕吐等症状时,可以抓住其阴阳错杂的病机,用乌梅丸加吴茱萸、煅瓦楞子、橘络等来治疗,来针对病症的寒热虚实俱存、上下内外均病等具体情况。

治疗高血压病,对一些老年病人,如果长期精神紧张、多愁善感,除了常见的头晕耳鸣症状外,还出现颜面潮红、口干、舌红的上热症状,以及四肢发凉、畏寒、脉沉迟等下寒症状,两者互相交错,此时可用乌梅丸,去掉干姜、川椒、而加用吴茱萸、生姜,取吴茱萸汤(由吴茱萸、人参、生姜、大枣组成)之意,治疗胃中虚寒,胸膈满闷,手足逆冷。

如果失眠多梦,则取肉桂代替桂枝,用交泰丸(由黄连、肉桂组成)之意,交通心肾,治疗失眠。

治疗窦性心动过缓,传导阻滞等心率缓慢症状时,如果病程长,有精神忧郁、头晕、胸闷、头面烘热、出汗口苦等上热症状,又有四肢厥冷、畏寒等心阳虚的症状,此时可用乌梅丸,加生地、白芍、琥珀、茯神等药物,以清心安神,活血化瘀。

心力衰竭的治疗,如果出现阴阳错杂的征象,例如出现精神抑郁、头晕、颧红盗汗、心悸、尿少水肿、畏寒等症状时,可以用乌梅丸、生脉饮(由人参、麦冬、五味子组成),再加鹿角霜、蛤蚧等药物,将原方中川椒改为椒目,以增强利水功效。

更年期综合征,有烦躁、头晕、心悸、五心烦热、便溏、畏寒肢冷等寒热错杂的表现时,也可以选用乌梅丸,能够调理阴阳,补益气血,达到异病同治的效果。

乌梅丸是仲景治厥阴病厥热胜复,寒热错杂之主方。

盖厥阴为阴尽阳生之脏,阳气不复时则热。

乌梅丸治疗体会我想分享一下自己的一个身体经历,也同时推荐一种中药。

有一次我患上了口腔溃疡,口腔溃疡对于很多人来说都是一个非常烦人的问题,我也不例外。

一开始我并没有太当回事,还是照常吃饭,但是随着时间的推移,溃疡越来越大,也越来越痛,到最后,就算是喝水也会特别难受。

于是我开始到药店里买药,但是却没有取得任何成效。

我甚至尝试过涂药膏,但是口腔溃疡可能会在你闲置的时候痛的不可忍受,一次不小心就会撕开口腔溃疡,然后疼痛就会加剧。

在我绝望的时候,我得到了一个中药的建议。

这种中药叫做乌梅丸。

有关乌梅丸的使用,你需要先将乌梅丸放在口中,让其渐渐奶化成一种糊状。

然后把这个糊状塞到口里,以让它保持在溃疡所在处。

我听了之后感觉非常奇怪,因为我从来没有尝试过这种东西。

但是既然越来越绝望了,我想为什么不试一下呢?我去买了一些乌梅丸回来之后,马上试了一下。

这时,我开始体会到乌梅丸的神奇之处,这是一种快速而有效的治疗方法。

我只需要将乌梅丸放进嘴里,让其在口中渐渐融化,再把糊状物塞到口中的溃疡部位,让它直接触及溃疡的位置,就像是一个舒适的压着溃疡在口中的面膜。

我开始马上感受到它的治疗效果,它可以缓解我的口腔溃疡并且停止疼痛。

除此之外,它让我的口腔溃疡痊愈的速度很快,这个速度甚至比我曾经尝试过的那些药剂还要快。

在短短的时间内,我的口腔溃疡便痊愈了,我的疼痛也消失了。

我没有想过乌梅丸的效果会如此之好,我感觉到很奇妙。

自此之后,每当我有口腔溃疡病发时,我都会使用乌梅丸进行治疗,因为这个可以很快地缓解我的疼痛并且让我的口腔溃疡迅速痊愈。

总的来说,乌梅丸的治疗效果非常棒。

我相信很多人也面临着口腔溃疡的问题,我建议他们可以尝试一下乌梅丸进行治疗。

当然,对于其他疾病,我们也应该寻找其它合适的治疗方法。

但是,在遇到口腔溃疡的时候,乌梅丸是一个非常好的选择,我相信它会保持一直让我惊喜的效果。

姚梅龄:乌梅丸的临床运用乌梅丸出自《伤寒论》,为厥阴病之主方。

我们在临床中运用该方治疗过几种疾病,收到了较好效果。

今择数例报道如下,供同道参考。

病案举例例1,潘某,女,29岁,已婚,干部。

患者因剑突下剧痛半天而于1972年3月8日入院,入院诊断:(1)胆道蛔虫;(2)早期妊娠(2个半月)。

用西药和胆道驱蛔汤治疗3天无效,故转来我处诊治。

症见:疼痛甚剧、按腹辗转、面色青白、大汗出、四肢厥冷;自诉心下痛而彻背、时作时止、喜温喜按,心中略感烦热,渴喜热饮,不饥不食,呕吐,曾呕2条蛔虫,每日大便2次、质溏色淡,小便淡黄,停经已2个余月,脉沉细弦,舌质淡、苔薄白、舌上有椭圆形红点。

诊断:蛔厥,厥阴寒热错杂。

治疗:投以乌梅丸方,药用乌梅18克、炮附片9克、干姜7.5克、蜀椒4.5克、桂枝9克、北细辛3克、胡黄连6克、黄柏3克、党参6克、当归4.5克。

患者服药1剂,疼痛大减。

继服1剂,症状缓解而出院。

按:《伤寒沦》中虽有“蛔厥者,乌梅丸主之”的明文,然乌梅丸中有附、桂、姜等碍胎之品,是否能用于患蛔厥的孕妇?我们认为,若属于厥阴寒热错杂证,用之则无妨。

从本例来看,其症现口渴,心中烦热,为上热之症;不欲食,心下痛而喜温喜按,吐蛔,大便溏薄,属下寒之象。

据此,其症状基本符合《伤寒论》厥阴病提纲,病机为厥阴寒热错杂。

乌梅丸兼有苦寒和辛热两大类药物,入厥阴而具祛寒和清热之功,与证颇为合拍,故本例服后收到良效,且无碍胎之弊。

诚如经云:“有故无殒,亦无殒也。

”例2,何某,男,3岁。

1972年4月14曰初诊。

患孩于7个月前起病,发热,每日便脓血10余次,某院根据化验结果诊断为急性细菌性痢疾,经用氯霉素后症状基本消失。

1个月后又复发,数月来虽多次使用西药,仍反复发作,病势渐至沉重。

患儿消瘦痿顿,面白唇淡,四肢厥冷,喜倦卧,心烦不安,时时哭,口渴,不欲食,有时恶心干呕,腹软喜抚摸,近来每日大便5~6次,每次量少,努责难出,有时纯为白色脓液,便时啼哭而面青,小便清利;脉沉细而弱、左略弦,指纹沉淡不显,舌质淡,苔薄白。

乌梅丸临床应用心得怎么看的多,下手的少。

我来整理一下乌梅丸临床应用心得1) 乌梅丸乃厥阴篇之主方,惜用于驱蛔. 下利,乃小视其用耳。

2) 厥阴经包括手、足厥阴经,然足经长手经短,足经涵盖手经, 故厥阴经主要讨论肝的问题。

《伤寒论》六经皆言厥阴篇杂乱,余不以为然,实乃井然有序。

厥阴篇的本质是肝经虚寒,以此形成全篇主线。

肝乃阴尽阳生之脏,阴寒乍退,阳气未盛,最易形成虚寒之证。

肝应春, 必待阳气升,始能生发疏泄。

一方面是阳虚阴寒内盛,一方面是相火内郁化热,这就是造成厥阴病寒热错杂的病机。

3) 寒热错杂,阴阳交争进退,故有厥热之胜复。

相火内郁化热,必上下攻冲,郁热上冲则善饥、消渴、气上撞心、心中热痛;阴寒内盛,则饥而不能食,食则吐蚘(蛔) ,下利不止。

4) 乌梅丸乃寒热并用之偶方。

附子、干姜、川椒、桂枝、细辛皆辛热或辛温,功能扶阳温肝令肝舒气敷和;当归补肝之体,人参益肝之(用)气,皆助肝之生发疏泄。

黄连、黄柏苦寒,泻相火郁伏所化之热。

乌梅味酸,敛其散越之气,固其本原,故以为君。

《医学衷中参西录》云:“凡脱,皆脱在肝”。

重用味酸之吴茱萸救脱,与乌梅丸重用乌梅丸理出一辙。

5) 余运用本方,若无真气散越之象,乌梅常减量.热重者加重寒药之量,或加龙胆草;寒重时加大附子用量;气虚者加黄芪;阴血虚者,恒加白芍;肾气虚者加巴戟天;清阳不升加柴胡。

灵活加减。

6)例1: 立氏,女,51 岁。

昼日身冷如冰水浸,虽穿厚衣不解;入夜如火焚,虽隆冬也需裸睡,盗汗如洗。

脉沉涩寸滑。

先后住院18 次,或称更年期综合征,或植物神经紊乱。

我以乌梅丸作汤剂,2 剂而寒热除,盗汗止,心下痞结大减,四剂而愈。

已数年,未再发作。

张先生可谓对乌梅丸分析的出神入化了。

本人老家以前在上世纪六七十年代有一老中医专以乌梅丸治疗慢性肝炎肝硬化,救活不少被医院判了死刑的患者。