发愤著书说和王充思想

- 格式:doc

- 大小:32.50 KB

- 文档页数:5

中国古代文论主要观点(孔子的)“思无邪”说《论语·为政》篇说:“《诗》三百,一言以蔽之,曰:‘思无邪。

’”提出了“思无邪”说。

“思无邪”的批评标准从艺术上说,就是提倡一种“中和”之美。

《诗》三百中的作品起初不仅关涉内容(歌词),而且与音乐有紧密的关系。

因此,从音乐上讲,“思无邪”就是提倡音乐的乐曲,要中正平和,要“乐而不淫,哀而不伤”;从文学作品上讲,则要求作品从思想内容到语言,都不要过分激烈,应当做到委婉曲折,而不要过于直露。

(孔子的)“兴观群怨”说“兴、观、群、怨”说是孔子在《论语·阳货》里提出来的,文中说:“子曰:小子何莫学夫《诗》?《诗》可以兴,可以观,可以群,可以怨。

迩之事父,远之事君,多识于鸟兽草木之名。

”用现代的话简单地说。

兴,就是说诗歌有感发人的精神的作用,可以引起人的联想;观,就是说诗歌可以起到观察社会现实的作用,能看到世风的盛衰得失;群,就是说诗歌可以使人们交流感情,达到和谐,起到团结人的作用;怨,就是说诗歌可以干预现实,批判黑暗的社会和不良的政治。

孔子的“兴观群怨”说是现实主义的文学批评理论的源头,对后来的现实主义的文学批评理论和现实主义的文学创作产生非常积极的影响。

(孔子的)“尽善尽美”说孔子在《论语·八佾》中有一句话:“子谓《韶》,‘尽美矣,又尽善也’;谓《武》,‘尽美矣,未尽善也’”,提出了“尽善尽美”说。

就是说要求文艺作品“尽善尽美”,这是孔子文艺思想的审美特征。

但到底什么样才叫“尽善尽美”呢?孔子还说过的另一句话很重要,就是《论语·为政》篇的“子曰:《诗》三百,一言以蔽之,曰:思无邪。

”“思无邪”从艺术方面看,就是提倡一种“中和”之美。

从音乐上讲,中和是一种中正平和的乐曲,也即儒家传统雅乐的主要美学特征。

从文学作品来说,它要求从思想内容到文学语言,都不要过于激烈,应当尽量做到委婉曲折,而不要过于直露。

(孔子的)“辞达”说"辞达"就主要应是指文学作品能用准确的语言表达作品的内容,不必要徒事与内容无关的文饰。

第一章文学观念:关于文学的思想和认识。

不同的民族、不同的历史时期、不同的人往往文学观念是不同的,如文学价值观、文学本质观、文学历史观等。

文艺观念:关于文艺的思想和认识。

不同的民族、不同的历史时期、不同的人往往文艺观念是不同的,如文艺价值观、文艺本质观、文艺历史观等。

第二章“兴、观、群、怨”:“兴”是就文学作品的审美作用而言的,故而朱熹解释为“感发意志”,指诗歌的生动具体艺术形象可以激发人的精神之兴奋,感情之波动,从吟诵、鉴赏诗歌中可以获得一种美的享受。

诗歌的这种美学作用,可以使读者产生丰富的艺术联想,所以孔安国注曰“引譬连类”。

“观”是就文学作品的认识作用而言的,而孔子所说的“观”比较侧重在诗歌所反映的社会政治与道德风尚状况以及作者的思想倾向与感情心态。

郑玄注曰“观风俗之盛衰”,朱熹注曰“考见得失”。

“群”是就文学作品的团结作用而言的,孔安国注“群居相切磋”,朱熹注“和而不流”。

孔子认为文学作品可以使人们统一思想,提高认识,交流感情,加强团结。

“怨”是就文学作品的干预现实、批评社会的作用而言的。

孔安国注“怨刺上政”。

“以意逆志”“知人论世”:“以意逆志”即用自己对诗意的准确理解,去推求作者的本意。

“知人论世”即深入了解诗人的生平、思想、品德、遭遇等状况以及诗人所处的时代状况。

“以道制欲”“乐合同,礼别异”:“以道制欲”是一个哲学上的命题,也是一个美学和文艺学上的命题。

从哲学上讲,是不允许人性的自由发展,抑制人的个性,只能让它按照礼义的方向发展。

从文艺和美学上讲,要求文艺创作严格地以礼义为基本内容,把礼义作为审美的前提条件,不允许有越出礼义的文艺创作和审美观点。

“乐合同,礼别异”是儒家关于以礼节外,以乐和内的思想。

“礼别异”即用儒家的礼仪制度来节制人们的行为;“乐合同”即用符合儒家伦理思想的诗乐作用于人心,使人们的思想感情平和中正,不生非分之想,使人们的思想感情都统一在儒家的共同原则上。

“温柔敦厚”:儒家的诗教。

论王充的公文批评思想摘要:王充《论衡》中“文”的观念,是以公文为主的,当下人们对王充文学思想的讨论,其实是对其公文思想的误读。

王充的公文批评以功用论为核心,在功用论的规范下,形成了王充公文批评的其他原则。

具体来说即为:肯定公文的社会功用;强调公文的真实性,提出了“情实”与“实情”两个范畴;主张文质并重,但质重于文;提倡明白晓畅的公文语言;追求公文主体的道德修养和学识修养。

关键词:王充;公文;功用;文质;情实王充是我国古代思想史上伟大的思想家,也被人们看做是文学思想史上的杰出人物。

在学术界,论者多从哲学和文学这两个层面去考察王充的学术思想。

但实际上,王充作为一个哲学家毋庸置疑,但作为一个文学思想家却是当代人们的误读所致。

当下人们所讨论的王充的文学思想,其实是边缘化的文学。

换言之,王充对文学的批评,实际上仅是对广义文学概念中的实用文的批评,其中公文占了很大比例。

所以,与其说王充是一个文学批评家,倒不如说他是一个公文批评家。

一、王充的公文意识王充的公文意识从他“文”的观念、他的文笔之分、他对公文及其作者的认识中可以看出。

1.王充的“文”观念《说文》释“文”的本义为“文,错画也”①,意为纹画或色彩的交错。

“文”的词义在名词义与形容词义两方面有所引申。

一方面,“文”由纹画、交错引申为名词性的文字、文章;另一方面,“文”从交错的特点引申为修饰性,用于人则有文才和道德修养的意思。

《论衡》中的“文”也有这两方面的含义,并且有所推衍。

从名词意义上讲,“文”首先是指文字,其次指与口头言语相对的、见之于文字的文章。

从修饰意义上讲,《论衡》中常常用物的文饰效果来说明人应当具备“文”的特质,“文”是人的道德修养的外在表现。

总起来讲,王充《论衡》中的“文”有文字、文章、文德(道德修养)三层含义。

王充在其《论衡·佚文篇》中又提出了“五文”说:文人宜遵五经、六艺为文,诸子传书为文,造论著说为文,上书奏记为文,文德之操为文。

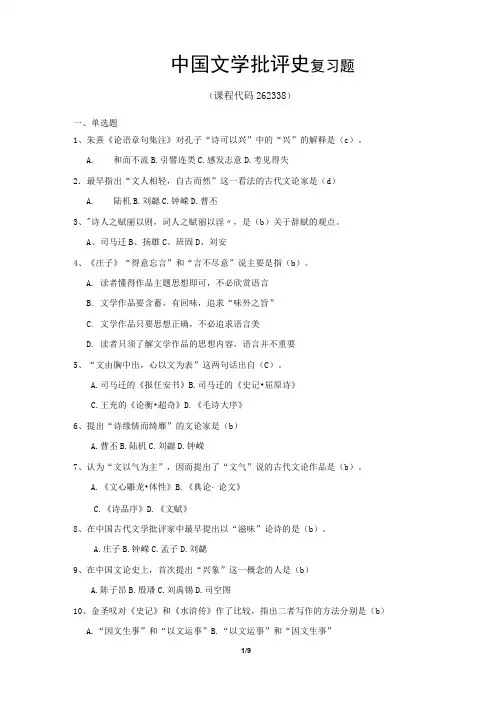

中国文学批评史复习题(课程代码262338)一、单选题1、朱熹《论语章句集注》对孔子“诗可以兴”中的“兴”的解释是(c)。

A.和而不流B.引譬连类C.感发志意D.考见得失2.最早指出“文人相轻,自古而然”这一看法的古代文论家是(d)A.陆机B.刘勰C.钟嵘D.曹丕3、"诗人之赋丽以则,词人之赋丽以淫〃,是(b)关于辞赋的观点。

A、司马迁B、扬雄C、班固D、刘安4、《庄子》“得意忘言”和“言不尽意”说主要是指(b)。

A.读者懂得作品主题思想即可,不必欣赏语言B.文学作品要含蓄,有回味,追求“味外之旨”C.文学作品只要思想正确,不必追求语言美D.读者只须了解文学作品的思想内容,语言并不重要5、“文由胸中出,心以文为表”这两句话出自(C)。

A.司马迁的《报任安书》B.司马迁的《史记•屈原诗》C.王充的《论衡•超奇》D.《毛诗大序》6、提出“诗缘情而绮靡”的文论家是(b)A.曹丕B.陆机C.刘勰D.钟嵘7、认为“文以气为主”,因而提出了“文气”说的古代文论作品是(b)。

A.《文心雕龙•体性》B.《典论・论文》C.《诗品序》D.《文赋》8、在中国古代文学批评家中最早提出以“滋味”论诗的是(b)。

A.庄子B.钟嵘C.孟子D.刘勰9、在中国文论史上,首次提出“兴象”这一概念的人是(b)A.陈子昂B.殷璠C.刘禹锡D.司空图10、金圣叹对《史记》和《水浒传》作了比较,指出二者写作的方法分别是(b)A.“因文生事”和“以文运事”B.“以文运事”和“因文生事”C.“因事作文”和“文事相济”D.“因事生文”和“因文运事”11、李渔涉及戏曲、建筑、园林、饮食等方面的著作是(d)。

A.《十二楼》B.《风筝误》C.《比目鱼》D.《闲情偶记》12、孟子“以意逆志”的“意”,从他的思想体系以及他的说诗的状况来看,乃是指(a)。

A.读者之意B.作品之意C.作者之意D.古人之意13、中国古代文学创作与理论偏于浪漫主义,象征主义,这是受到(b)。

王充的哲学思想总结一句话王充是东汉末年的一位学者,他的哲学思想以《论衡》为代表,提出了许多独到的见解。

总结王充的哲学思想可以用一句话表达:以人为中心,崇尚实用主义,追求理性思辨,强调心性修养,注重社会和谐与人际关系,主张平等、公正、孝悌。

首先,王充以人为中心,他认为人是一切事物的根本,重视人的自身价值和尊严。

他主张人的本性善良,认为人性具备良知和善意,而恶行是受到外部因素的影响所致。

他反对人性本恶的观点,以此呼吁人们要尊重自己、提升自己的品德素质。

其次,王充崇尚实用主义,强调实际利益和功效,反对空泛的理论与空洞的言辞。

他认为,学问应当以实际应用为出发点,注重实证和实践,追求实际效果和社会价值,对于没有实用效果的理论常常持怀疑态度。

他主张将学问与生活结合起来,将学说与实践相结合,以达到实际目的和实际利益。

第三,王充强调理性思辨,注重推理和辩证的方法。

他主张用理智对待事物,用逻辑思维来思考问题,避免情感和主观的干扰。

他提出了“论证”这一方法,即通过逻辑推理来论证问题的真伪和合理性,以此来抵抗迷信和伪学。

他强调唯理论证的重要性,主张通过辩证的思维方式去解构问题,提出并能够证明自己的观点。

第四,王充注重心性修养,强调培养良好的情感和品德。

他认为,人的内心世界对于个人的修行和社会的和谐都起着重要作用。

他提出了“修己”与“教人”的观念,即通过修身养性来获得个人的幸福,同时也要通过教化他人来实现社会的和谐。

他主张培养正直、诚实、宽容、善良、慈悲的品德,通过自我反省与修行来促进个人的精神成长。

第五,王充注重社会和谐与人际关系,主张平等、公正、孝悌。

他认为,社会的和谐与个人的幸福有着密切的关系,因此强调人与人之间的互助与合作,倡导平等和公正。

他主张以家庭为基本单位,强调家庭伦理与孝悌之道,认为家庭的和睦与孝顺是社会和谐的基石。

他还提出了“天下一家”的理念,即认为天下万物都是亲父母所生,因此人与人之间应该互相关爱,维护和谐社会。

简述“发愤著书”说的发展脉络作者:邓文文来源:《文学教育·中旬版》2020年第01期内容摘要:苦难能加深人对生命的理解和认识,从而激发一些人的写作意识,写下不朽的文学作品,这是“发愤著书”的基本内涵。

这个理论由司马迁提出,而后历代都有人对其有自己的解说,如刘勰、韩愈、欧阳修、李贽等。

关键词:发愤著书蚌病成珠不平则鸣穷而后工自古以来,对于文人写作动机和写作心理的探寻,是一个长期被热烈讨论的问题。

诗人作家为何而作诗作文,值得我们深思。

《诗经》作为我国最早的现实主义文学作品,其中有多个篇章表现了作者对现实黑暗面的批判精神。

如《硕鼠》《伐檀》,二者都表达了下层人民对统治者不劳而获的嘲讽和痛斥之情。

看到了社会不公的黑暗面,诗人内心受到触动而写下诗篇。

所以我们说,写作就是记录外部世界在诗人心中所留下的印象和感慨。

而由于生活本身就是充满苦痛的,所以自古以来文学作品多以写“哀情”为主。

战国时期楚国贵族屈原,正道直行,然而却屡遭奸臣陷害,而国君又听信谗言,不肯为他主持公道,在感到自己的苦闷为天地所不容的时候,他发出了“怀朕情而不发兮,余焉能忍与此终古!”的感慨,他怀着巨大的悲痛写下《离骚》,并在《九章·惜诵》中明确说到“惜诵以致愍兮,发愤以抒情。

”,即写作是为了表达愤懑,更是为了抒发心中挚情。

通观屈原所有作品,其中不仅表达了他对黑暗世界沉痛的批判之情,更有对于国家、国君的恋慕之意。

作为屈原精神的一个狂热追慕者,西汉司马迁在《太史公自序》中说到,“夫《诗》、《书》隐约者,欲遂其志之思也。

昔西伯拘羑里,演《周易》;孔子厄陈、蔡,作《春秋》;屈原放逐,著《离骚》;左丘失明,厥有《国语》;孙子膑脚,而论兵法;不韦迁蜀,世传《吕览》;韩非囚秦,《说难》、《孤愤》;《诗》三百篇,大抵贤圣发愤之所为作也。

此人皆意有所郁结,不得通其道也,故述往事,思来者。

”,司马迁在这里例举了许多古人的事迹,就是要说明一个有规律性的问题,即人在受到挫折之后,可以写出不朽的作品。

司马迁“发愤著书”说的现代阐述司马迁“发愤着书”说的现代阐述司马迁在《报任安书》历述韩非、屈原等人的事迹后,总结说:“《诗》三百,大祗贤圣发愤之所作也。

”提出了“发愤着书”说。

所谓“发愤着书”,是指怨愤郁结,借着书立说发挥疏通。

“愤”指作家意有所郁结,心理上受压迫而不得伸展,怨愤郁结,借着书立说发挥疏通,这样才能恢复心理平衡。

“愤”包含了个人怨愤的情绪,同时也显示了穷且益坚的意志,同时它又强调了创作者在逆境中奋起而不消沉的品格,以及极富于批判精神和战斗精神。

张大可《司马迁评传》中指出:所谓“发愤”,就是指一个人身处逆境而其志不屈,更加激扬奋发而有所作为。

司马迁发愤着书,有两个方面的内容。

第一,忍辱奋发,从沉痛中奋起,用更加坚韧的毅力来完成传世之作。

第二,揭露和抨击统治者的荒淫和横暴,同情社会的下层人民,歌颂敢于反抗、敢于斗争的历史人物,把个人的不平和愤懑,宣泄在对历史人物的褒贬上,述往事,思来者,升华了《史记》的主题,这是加害予司马迁的统治者们非始料所及的。

那么,司马迁为何要“发愤着书”呢?总体来看有三方面的原因。

其一,因为李凌之祸,获罪并且遭受了宫刑之冤。

在他落难之时身边的同僚竟没有一个人出手相助,在获罪这一层面上,他看到了人情冷暖,世态炎凉。

官场上,没有永远的朋友,只有永远的利益。

一旦你加官进爵,他们就会跟在后面趋炎附势,拍足马屁;一旦你失宠失势,他们也就一个个跟你划清界限,最好是能完全撇清关系,有的更是落井下石。

也许是在他经历了这一人生转折点之后,他清醒地看到,任何人都靠不住,只能自己发奋努力,干出一番大事业来,名垂青史,以证明自己的国家之栋梁,那才是正确的抉择。

而在宫刑之冤这一层面上,在那个社会观念和道德意识极其扭曲,讲气节高于生命的时代,行了宫刑的人,就等于失去人格尊严,即使在现代,他这样的遭遇也多少会遭到一部分人的非议。

在《汉书.艺文志》中,司马迁有赋八篇,今存仅《全汉文》辑有《悲士不遇赋》一篇。

、简答:兴观群怨的涵是什么?或名解:兴观群怨(1)这是孔子在《论语·阳货》篇中提出的关于文学作品的社会作用的说法。

(2)所谓“兴”,宋代朱熹解释为“感发志意”,孔安国说是“引譬连类”,意思是通过诗歌的想象引发人的思想情感。

“观”是指诗歌的认识作用,汉代玄解释为“观风俗之盛衰”,朱熹解释为“考见得失”,总的意思是通过诗歌可以见出社会的盛衰得失和诗人的主观方面。

“群”是指文学作品的团结、协调作用。

孔安国说是“群居相切磋”,即通过文学活动达到使人际关系和谐,加强团结的作用。

“怨”是文学作品干预现实、批评社会的作用。

孔安国说是“怨刺上政”、朱熹说是“怨而不怒”。

(3)孔子的“兴观群怨”说是现实主义的文学批评理论的源头,对后来的现实主义的文学批评理论和现实主义的文学创作产生非常积极的影响。

二、简答“兴观群怨”是孔门诗学对《诗》的社会功能的概括。

《论语·阳货》:“诗可以兴,可以观,可以群,可以怨。

”“兴”,孔安国认为是“引譬连类”,《明诗》:“子夏监绚素之章,子贡悟琢磨之句。

”即说“兴”是一种《诗》中体现出来的手法。

朱熹则从审美角度认为“兴”是“感发志意”,是从欣赏诗歌中获得一种感染和审美感受。

“观”,指通过所吟之诗观个人的品行志向。

孔子认为从《诗》可以“观风俗之盛衰”,朱熹则认为可以“考见得失”,都看到了《诗》的对国家社会的反映功能。

“群”,指《诗》可以使人统一思想,交流感情,加强团结。

“怨”,指《诗》有抒写不满,泻导人情之功用。

孔子用“怨”肯定了诗有批判现实的作用。

“兴、观、群、怨”说这是孔子在《论语·阳货》篇里提出来的关于文学作品的社会作用的说法。

《阳货》篇记载说:“子曰:小子何莫学夫诗?诗可以兴,可以观,可以群,可以怨。

迩之事父,远之事君;多识于鸟兽草木之名。

”兴,指诗歌具体安排的艺术形象可以激发人的精神之兴愤,可以使人从诗歌鉴赏中获得一种美的享受;观,是指诗歌真实地反映社会政治和道德风尚状况,因而能让人从中观察出政治的得失和风俗的盛衰;群,则是人为诗歌可以有使人互相交流感情,加强团结的作用;怨;是指文学作品有干预现实、批评社会的作用。

【名人故事】王充简介,王充的主要思想【名人故事】王充简介,王充的主要思想王充简介,王充的主要思想王充(公元27年约公元97年),东汉唯物主义哲学家、战斗的无神论者。

字仲任,汉族,会稽上虞(今浙江绍兴上虞)人。

王充年少时就成了孤儿,乡里人都称赞他对母亲很孝顺。

后来到京城,进太学学习,拜班彪为师。

王充以道家的自然无为为立论宗旨,以天为天道观的最高范畴。

以气为核心范畴,由元气、精气、和气等自然气化构成了庞大的宇宙生成模式,与天人感应论形成对立之势。

其在主张生死自然、力倡薄葬,以及反叛神化儒学等方面彰显了道家的特质。

他以事实验证言论,弥补了道家空说无着的缺陷。

是汉代道家思想的重要传承者与发展者。

王充思想虽属于道家却与先秦的老庄思想有严格的区别,虽是汉代道家思想的主张者但却与汉初王朝所标榜的黄老之学以及西汉末叶民间流行的道教均不同。

《论衡》是王充的代表作品,也是中国历史上一部不朽的唯物主义哲学着作。

王充是东汉杰出的唯物主义思想家和教育家,他的哲学思想可以概括为以下几点:1.天自然无为王充认为天和地都是无意志的自然的物质实体,宇宙万物的运动变化和事物的生成是自然无为的结果。

他认为万物是由于物质性的气,自然运动而生成的,天地合气,万物自生,生物间的相胜是因为各种生物筋力的强弱、气势的优劣和动作的巧便不同,并非天的有意安排,天不是什么有意志能祸福的人格神。

2.天不能故生人王充认为天是自然,而人也是自然的产物,人,物也;物,亦物也,这样就割断了天人之间的联系。

他发扬了荀子明于天人之分的唯物主义思想。

他说:人不能以行感天,天亦不能随行而应人。

他认为社会的政治、道德与自然界的灾异无关,所谓天人感应的说法只是人们以自己的想法去比拟天的结果。

3.神灭无鬼王充认为人有生即有死。

人所以能生,由于他有精气血脉,而人死血脉竭,竭而精气灭,灭而形体朽,朽而成灰土,何用为鬼?他认为人死犹如火灭,火灭为何还能有光?他对于人的精神现象给予了唯物的解释,从而否定鬼的存在,破除了善恶报应的迷信。

王充王充--博学奇儒(27—约97)王充是东汉时期杰出的思想家。

整个东汉二百年间,称得上思想家的,仅有三位:王充、王符、仲长统。

王符(公元85—162年),字节信,著有《潜夫论》,对东汉前期各种社会病端进了抨击,其议论恺切明理,温柔敦厚;仲长统(公元180年—220年),字公理,著有《昌言》,对东汉后期的社会百病进行了剖析,其见解危言峻发,振聋发聩。

王充则著《论衡》一书,对当时社会的许多学术问题,特别是社会的颓风陋俗进行了针砭,许多观点鞭辟入理,石破天惊。

范晔《后汉书》将三人立为合传,后世学者更誉之为汉世三杰。

三家中,王充的年辈最长,著作最早,在许多观点上,王充对后二家的影响是十分明显的,王充是三家中最杰出,一也最有影响的思想家。

但是由于王充在书中对传统的儒学,特别是汉代经学,进行了论难,有时甚至怀疑古经,上问孔孟,著有《儒增》《书虚》《问孔》《刺孟》等专篇,公然向神圣的经典挑战,向孔孟圣贤发难,这就有犯天下之大不韪,因而被视为名教之罪人。

清乾隆皇帝御批:王充“刺孟而问孔”,“已有非圣无法之诛!”其他学人虽然不能治其“非圣无法”之罪,但也多挥毫濡翰,口诛笔伐。

素以危言危行著称的大史学家刘知几,因《论衡》书中记载了王充父祖横行乡里的不光彩行径,不合乎子为父隐的纲常名教,说王充“实三千之罪人”!章学诚亦对王充非难儒学的作法,对他的儒家身份提出了质疑。

自《隋书·经籍志》以下,历代目录书都将王充《论衡》列入无所宗师的“杂家”类。

近代经学大师刘师培又说王充是“南方墨者之支派”。

进入20世纪70年代后,在中坛上又曾有人说王充是儒家的反对派,是反孔的急先锋……凡此等等,不一而足。

自然我们今天不必为这些带有浓厚政治偏见的褒贬,去为古人的恩恩怨怨纠缠不休,但是,从学术的角度看,我们认为不能仅凭“问孔、刺孟、非儒”这些表面现象就断定他的学术派别,而应视其所问、所刺、所非的具体内容。

根据王充的整体思想来分析定性,笔者认为:综观王充的一生言行,他不仅是一位儒者,而且是一位博学的奇儒。

“发愤著书”说的继承与发展作者:刘德平来源:《速读·上旬》2016年第10期摘要:“发愤著书”说是中国古代文论中一个非常重要的文学理论命题,由孔子的“诗可以怨”和屈原的“发愤以抒情”,发展到司马迁的“发愤著书”说,再延续至韩愈的“不平则鸣”、欧阳修的“穷而后工”和蒲松龄的“孤愤”说,使“发愤著书”说形成一条清晰的继承和发展的脉络,对后世的诗学理论和小说理论产生了积极的、深远的影响。

关键词:发愤著书;不平则鸣;穷而后工;孤愤“发愤著书”说是西汉著名史学家司马迁在《报任安书》中提出来的,成为其文学思想的核心,揭示了作家创作的直接心理动力“愤”。

“发愤著书”说的提出,并不是司马迁一时兴起之作,而是社会因素和个人因素相互作用的结果,也是受到孔子“诗可以怨”和屈原“发愤以抒情”思想影响的结果。

一、“发愤著书”说的溯源在司马迁提出“发愤著书”说之前,先秦的典籍中已经开始萌芽这一理论主张,孔子在《论语·阳货》中云:“小子何莫学夫《诗》?诗可以兴,可以观,可以群,可以怨。

”这种情性的抒发,必须要有一个前提,这就是“发乎情,止乎礼义”,所谓“发乎情,止乎礼义”,简单的说,就是诗歌可以抒发“怨”“哀”“思”等情性,但一定要符合儒家诗教中“温柔敦厚”的原则。

因此,孔子的“诗可以怨”的理论主张,表明在文学创作中要怨而不怒,哀而不伤,合理的调控情感,含蓄的表现情感,防止过犹不及,进而发挥出诗歌批判社会现实的功能,即“怨刺上政”,强调了诗歌的批评讽谏作用,也肯定了诗歌的政治功能。

由此,我们可以看出,“诗可以怨”的理论固然有着一定的反抗色彩,但在传统诗教的束缚下,它的锋芒更多地消融在一种规讽柔婉的风气中,一般文学作品对黑暗现实也仅能起到“劝百讽一”的作用。

之后,战国时期伟大的浪漫主义诗人屈原提出“发愤抒情”说,开创了关于“愤”这种情感体验与文学创作实践结合的先河。

这一学说出自他的作品《九章·惜诵》:“惜诵以致愍兮,发愤以抒情”。

对“发愤著书”说的再认识

关于文学创作的动力,我国古代的文论家有很多说法,司马迁的

“发愤著书”说是其中的代表学说之一,除此之外,还有“自娱” 说、“娱己”说、“遣兴”说、“畅神”说等,后面的这些说法可以概括为“著文自娱”说,“著文自娱”说可以说是对司马迁“发愤著书”说很好的补充。

这两种学说在中国古代文论史和文学史上都有着深远的影响。

一、“发愤著书”说

司马迁是我国伟大的史学家和文学家,在他的文艺思想中一个重要的观点就是“发愤著书”。

司马迁在《报任安书》中说:“盖西伯拘而演《周易》;仲尼厄而作《春秋》;屈原放逐,乃赋《离骚》;左丘失明,厥有《国语》;韩非囚秦,《说难》、《孤愤》;《诗》三百篇,大抵圣贤发愤之所为作也。

此人皆意有所郁结,不得通其道也, 故述往事,思来者。

”这段话说:一切伟大的作品,都是作家在现实生活中遭遇了种种困窘之后的愤然之作,“愤”是作家创作的直接动力,作家遭遇不幸而“意有所郁结,不得通其道”,通过“著书”而使内心“郁结”的“愤”宣泄出来,从而恢复心理平衡。

这就是“发愤著书”说的一般原理。

那么,司马迁所说的“愤”至V底是什么含义呢?“愤”即是一种情感,是一种内心郁结而不得不抒发的心绪。

由此,我们可以看出,真情实感是文学创作的基本前提。

(一)“发愤著书”说的影响。

王充的教育思想王充(公元27年-—约97年)字仲任,会稽上虞(今属浙江)人,东汉著名的唯物主义思想家.他出身“细族孤门”,6岁开始识字,8岁入书馆学习。

18岁“到京师受业太学,师事扶风班彪”,“好博览而不守章句",不肯严守师法家法。

因家贫无钱购书,他常到洛阳书肆里读书,记忆力特强,过目成诵,因此博通了“众流百家之言”。

离开太学后,曾两次出任过小官,皆因为人耿直,不愿趋炎附势,结果辞职还家,一边教书,一边钻研学问,从事著述。

60岁时曾被杨州刺史董勤辟为从事,后转沿中,63岁即辞官归里,著书、教授终生。

他的一生,都不与时苟合,对当时流行的充满谶纬迷信的神学化儒学持批判态度,也反对只记诵章句,训校文义的学风.他著述甚丰,有《讥俗》、《政务》、《论衡》、《养性》等,但流传至今的只有《论衡》一书。

(一)论人性和教育作用王充认为,人性具有差异性和可变性。

他说:“论人之性,定有善有恶”,“人之性,善可变为恶,恶可变为善”。

人性的差异并非天意,而是自然因素影响而成的。

他认为生来就善或恶的人很少,绝大多数是中人,中人之性则可以通过教育使之定型。

他说:“夫中人之性,在所习焉.习善而为善,习恶而为恶也。

”又说:“善则养育劝率,无令近恶,恶则辅保禁防,令渐于善。

”也就是说,性可教而为善,只要有适当的教育,天下无不可教育的人。

王充认为,教育在发挥社会作用时具有隐效性,礼义教化似乎不能为国家增添财富和实力,教育的社会效益是间接的,往往被一些缺乏远见的人所忽视。

王充指出,从社会、国家的角度说,学校教育的作用在于维持纲纪伦常,激民向善,这本身就是最大的效益。

教育对社会作用在于经过“圣教”渐化熏陶而使受教育者“文才雕琢,知能十倍”,可以为国家“任卿相之用",也可以以借“仁义之力"来改造社会。

(二)论理想的培养目标王充把当时的人才归纳为儒生与文吏两大类,儒生是指有一定经学造诣的学者,文吏则是指虽无经学造诣、但有丰富官场经验的官吏。

王充教育思想对当今教学实践的启示王充是东汉著名的哲学家,其教育思想内容极其宽泛,涉及教育的方方面面,对后世影响深远。

本文主要阐述其教育思想,并提出其思想对当今教学实践的启示,我们要重视教育的作用,培养创新性人才,鼓励批判精神,注重理论联系实际。

其敢于怀疑、敢于批判、敢于创新的精神值得当代学习和借鉴。

标签:王充;教育思想[ 王充,东汉著名哲学家、思想家、文学批评家,字仲任,会稽上虞人(今属浙江)。

王充在很小的时候便成了孤儿,酷爱学习,有很大的理想和报负。

青年时到京城,到太学(中央最高学府)里学习,拜扶风(地名)人班彪为师。

后来进入仕途,担任小官,由于其坚守自己的原则,洁身自好,不附炎趋势、不贪慕富贵,所以仕途一直不是很顺利,未曾得到重用。

晚年辞掉官职,回到家乡,专心从事教育学研究工作。

《论衡》是其代表作,也是中国历史上一部不朽的唯物主义哲学著作。

在其著作中,敢于向孔孟权威发起挑战,敢于否认鬼神的存在,敢于宣布世界是由物质构成的,对之后的唯物主义者、无神论者都产生了巨大的影响。

王充在其唯物主义观点的基础上提出了他对于教育各方面的主张,肯定人的知识才干是学而知之,提出教育可以改变人,合理地说明了教育在人的发展中的作用。

王充是一位思想上的豪杰,他的哲学思想对当今社会最有价值的地方在于其尊重实践、倡导实证、破除偶像、挑战流俗的科学精神。

他极其看不惯当时学者的故弄玄虚和不求甚解,下定决心将那些似是而非的“公论”、“定说”研究论证一遍,认为要用实践和实证而不是妄言来重新确定它们的真伪。

对于古代的圣贤,他非常尊重他们,但是却是把圣贤当作“人”来尊重,而不是把他们当作神一样崇拜。

在他的哲学思想中,我们能看到一种在那个时代极为少见的科学精神,所以他的精神显得更加宝贵,值得我们学习。

一、批评“圣人生而知之”“生而知之”一开始是由孔子提出来的,提出这个概念很大程度上是为了表达对上古贤人的崇拜和尊敬。

孔子觉得自己也不是“生而知之”而是“学而知之”。

第二节司马迁“发愤著书”说“愤怒出诗人”,这是西方流传的一句名言。

诗人往往诞生于愤怒,诗作往往是人的愤怒情感的发泄。

德国作家丁.凯尔纳在《诗》中说:“真正的诗歌只出于被深切苦恼所炽燃着的人心”。

这句话在我国古代的《诗经》中也能找到它,《诗经》中的无名氏已在吟唱:“心之忧矣,我歌且谣”,“君子作歌,维以告良”,心之忧,故歌且谣。

尽管“状”和“愤怒”在情感的强度上有别,但如与欢愉、和平、宁静的心理相比,毕竟还是可以把它归为一类,即属于创作的经历和情绪。

这可以说是古文人“发愤著书”说的先声。

纵观整个中国古典文论史,虽然处于正统和主流地位的儒家文艺思想所要求于艺术家的是“发乎情,止乎礼仪”,是“主文而谲谏”,是“温柔敦厚”,但艺术家们仍然走出了一条叛逆之路,从“诗可以怨”中发挥出来的“愤”的意义,在历代文论中都有所申张并形成了一条颇为鲜明的脉络,在司马迁之前,这条脉络大约是“心之忧矣,我歌且谣”(《诗·园有桃》)——“诗可以怨”(《论语》)——“发愤以抒情”(屈原《惜诵》)——“愤发于中而形于外”(《淮南子》)。

在文艺创作的意义上首次明确应用“发愤”一词的是屈原,《九章·惜诵》中说:“发愤以抒情”,说明自己创作时的心理状态主要是出于“愤”,与之同等的还有“怨”、“忧”、“愁”等用语。

西汉刘安更是在《淮南子·本经训》中说明,人的内心愤懑之情必须通过外在的行动给予渲泻,“人之性,心有忧丧则悲,悲则哀,哀则愤,愤则怒,怒则动,动则手足不静”,然而,把屈原及淮南子等人的“愤”与“作”之间的关系正式在创作领域确立下来,并极大的影响了后世的人物是《史记》的撰写者,西汉司马迁。

司马迁作为伟大的历史学家和文学家,在文学理论方面的重要建树是对屈原及其作品的评论,并在此基础上感同身受,归纳出了“发愤著书”说。

史记·太史公自序》曰:“夫《诗》《书》隐约者,欲遂其志之思也。

昔西伯拘羑里,演《周易》;孔子厄陈、蔡,作《春秋》;屈原放逐,著《离骚》;左丘失明,厥有《国语》;孙子膑脚,而论兵法;不韦迁蜀,世传《吕览》;韩非囚秦,《说难》《孤愤》;《诗》三百篇,大抵贤圣发愤之所为作也。

此人皆意有所郁结,不得通其道也,故述往事,思来者。

”与这一段叙述只有少量字词出入的表达也可见于司马迁《报任安书》。

司马迁通过分析历史上许多伟大人物的事迹和作品揭示了一个真理:文要想要立德立功的机会很少,便转求立言,人常常是在横逆固穷的环境下,受激励而发愤完成伟大的事业,创作出伟大的著作。

司马迁通过对屈原等人的作品的具体分析,结合自己因李陵案受到统治阶级残酷迫害的体验,把它归结为“怨”。

在《史记·屈原列传》中,司马迁认为:“屈原之作《离骚》,盖自怨生”。

这种“怨”在司马迁看来,不是作家个人的愁神苦思,而是“正道直行”受到压抑,不得不发生“惨桓呼号”,“屈平正道直行,竭中尽智,以事其君,谗人问之,可谓穷矣,信而见颖,忠而被谤,能不怨乎?”司马迁揭示的这个由“穷”到“怨”的创作过程,不仅概括了他自己的发愤著书的过程,也是封建社会进步作家从事创作的共同特点。

司马迁所谓的“愤”,是指作家“意有所郁结”的精神状态,这是一种心理上受压迫而不得伸展的状态,怨愤郁结,借著书立说发挥疏通,这样才能恢复心理平衡。

“愤”包含了个人怨愤的情绪,同时也显示了穷且益坚的意志。

其作品往往也会有较高的品位和质量。

能够“发愤”者往往是精神生命的强者,在逆境中他们人格高尚,意志坚定,与恶势力的碰撞使得那种“愤”往往不是一己之私,而是蕴含着积极进步的社会内容和强烈的正义精神。

这样的作品也往往能成为作家的生命写照并具有感发意志的艺术魅力。

《史记》虽然窃比《春秋》,却并不用那咬文嚼字的书法。

书里也有议论,那不过是著者牢骚之辞,与大体是无关的。

司迁自遭李陵之祸,更加努力著书。

他觉得自己已经身废名裂,要发抒意中的郁结,只有这一条通路。

他自己也是个发愤著书的人。

天道的无常,世变的无常,引起了他的慨叹;他悲天悯人,发为牢骚抑扬之辞。

这增加了他的书的情韵。

后世论文的人推尊《史记》,一个原因便在这里。

司马迁的“发愤著书”说,上承先秦“诗可以怨”的传统,对后来韩愈的“不平则鸣”说、欧阳修的“诗穷而后工”说都有很大的影响,形成中国古代现实主义文学和文学理论的重要特色。

后汉何林《春秋公羊传•宣公十五年解诂》中写道:“男女有所怨恨,相从而歌。

饥者歌其食,劳者歌其事。

”怨恨是歌的原因,歌可以解除或至少可以减轻人们胸中的怨恨。

在“相从而歌”的热闹场面中,我们仿佛可以感受到歌者心中的不平和怨恨随歌声消散了、飘逝了。

白居易曾说:“予历览古今歌诗,自《风》、《骚》之后……情发于中,文形于外,故愤忧怨伤之作,通计古今,计八九焉。

”“情发于中”,故“文形于外”,诗人又多是薄命之人,所以才有那么多的作品流传于世。

陆游说:“盖人之情,悲愤积于中而无言,始发为诗,不然,无诗矣。

”“发愤著书”之说在《读唐人愁诗戏作》中也鲜明地体现了出来,其中有两句这样的诗:“清愁自是诗中料,向使无愁可得诗?”也就是说,无愁便无诗,因此,愁是诗的好材料,是诗的熔炉。

明代的王慎中在他的《碧梧轩集序》中写道:“不得志于世,而寄于诗,以宣其怨忿而道其不平之思,盖多有其人矣”;清代的尤侗又在《叶九来乐府序》中写道:“古之人,不得志时,往往发为诗歌,以鸣其不平”。

如此等等,把苦闷、忧愤的创伤体验表现于诗歌,也许这样他们已或明或暗地、或自觉或不自觉地判处了欢乐情感的死刑。

而“发愤著书”之说则又是韩愈的“不平则鸣”之说,他在《送孟东野序》中写道:“大凡物不得其平则鸣,草木之无声,风绕之鸣……人之于言也亦然,有不得已者而后言,其歌也有思,其哭也有怀。

凡出乎口而为声音其皆有佛平者乎!”这里韩愈把不平的内心体验当作诸如草木河水、金石之鸣要以风、以敲击作为激发媒介一样,诗作也要以痛苦不平作为激发媒介。

第三节王充的文学思想东汉一代今文派经学和谶纬之学特盛,占据文坛的仍旧是西汉以来那种歌功颂德的辞赋,整个学术文化领域充满着愚妄和迷信。

能够首先冲破这个沉闷的时代,并给以深刻有力的批判是东汉初年的王充。

他自言《论衡》是一部“疾虚妄”之书。

这种鲜明的态度表现了作者反正统思想的战斗精神。

从这种精神出发,作者对当时以辞赋为主的正统文学的“华而不实,伪而不真”的文风也进行了尖锐的批判,并在许多篇章如《艺增》、《超奇》、《佚文》、《案书》、《对作》、《自纪》等篇中提出了不少进步的主张,对魏晋以后的文艺思想产生了大的影响。

(一)主张文章的内容必须真实,反对描写虚妄的迷信内容。

王充指出,当时“才能之士,好谈论者增益实事,为美盛之语;用笔墨者造生空文,为虚妄之传。

听者以为真然,说而不舍;览者以为实事,传而不绝。

”他之所以写《论衡》,正是有感于“众书并失实,虚妄之言胜真美也”。

《论衡》的基本内容就是要“疾虚妄”。

王充特别称赞桓谭的《新论》,即是因为它“论世间事,辩照然否,虚妄之言,伪饰之辞,莫不证定”(《超奇》)。

他主张文章内容必须绝对真实,这一点对后来强调文学必须写实的批评家们有十分重要的影响。

(二)王充认为文章必须有补于世用,能够起到积极的社会教育作用。

他说:“为世用者,百篇无害;不为用者,一章无补。

”(《自纪》)而所谓“世用”的具体内容即是要能够劝善惩恶。

他说:“文岂徒调墨弄笔为美丽之观哉!载人之行,传人之名也。

善人愿载,思勉为善;邪人恶载,力自禁裁。

然则文人之笔,劝善惩恶也。

”(《佚文》)王充说古代贤圣之人之所以作文,都不是无目的妄作,而是“作有益于化,化有补于正”(《对作》),强调文学创作必须要对社会的政治、道德、风尚起积极的推进作用。

而这种劝善惩恶、有补世用的作用,又和是否具有真实的内容密切相关。

(三)强调文章的内容和形式必须统一,做到外内表里完全一致,既有翔实的内容,又有与之相适应的形式,坚决反对徒有美丽之观而无切实内容的“华伪”之作。

他说:“有根株于下,有荣叶于上;有实核于内,有皮壳于外。

文墨辞说,士之荣叶、皮壳也。

实诚在胸臆,文墨著竹帛。

外内表里,自相副称。

意奋而笔纵,故文见而实露也。

”(《超奇》)文词只是实情的一种表现形式。

他重视内容的主导作用,坚持形式为内容服务,从这个角度出发,王充对汉赋的形式主义倾向作了尖锐的批判。

在《谴告》中王充指出了司马相如、扬雄的赋颂“欲讽反劝”的事实,认为他们的作品文辞宏丽、意趣深博,“然而不能处定是非,辩然否之实”,无补于世用,“虽文如锦绣,深如河汉”(《定贤》),也不能算是好作品。

(四)注重独创精神,反对模拟因袭。

汉代由于儒家思想处在“定于一尊”的统治地位,文人都尊奉孔子,“述而不作”,章句之学盛行,模拟因袭的风气十分严重。

王充一反这种时俗风气,重“作”不重“述”。

在《佚文》篇中,他说文人之文共有五种,而其中以“发胸中之思,论世俗之事,非徒讽古经、续故文”的“造论著说之文,尤宜劳焉”。

在《超奇》篇中,他把文人分为五类,最有才能的是“鸿儒”,其特点是“能精思著文,连结篇章”,坚决反对那种“因成纪前,无胸中之造”的因袭之作。

他指出孔子作《春秋》之所以高越,正是因为他不拘泥于鲁国史学著作,而能做到“眇思自出于胸中”。

王充认为模拟因袭风气的盛行,其根本原因是由于好古而贱今。

他在《齐世》、《案书》等篇中指出,历史是不断向前发展的,社会是愈来愈进步的,因此,“尊古卑今”、“贱所见,贵所闻”(《齐世》)是毫无道理的。

衡量文学作品优劣,应以“真伪”、“善恶”为标准,而不应以古今为依据。

复古模拟的结果只能是倒退,而不是前进。

王充的这种文学进化观对六朝的葛洪、刘勰等都有明显的影响。

(五)提倡文章语言的口语化,反对古奥艰涩的文风。

王充认为书面语言和口语应当是一致的。

他说古人文章中的语言之所以难懂,是因为“古今言殊,四方谈异也”(《自纪》),因此他自己写《论衡》就要求做到“形露易观”。

“口则务在明言,笔则务在露文。

”他认为:“文由语也”,“文字与言同趋,何为犹当隐闭指意?”(《自纪》)为此,他对汉赋的语言作了严厉的批评:“深覆典雅,指意难睹,唯赋颂耳。

”(《自纪》)王充的文学思想中也有明显的弱点,他所讲的是广义的文章,包括了所有学术著作和文学作品在内,然而他又没有把学术著作和文学作品的不同特征加以区别。

他用对学术著作的要求来要求文学作品,所以也产生了一些流弊。

他强调真实,只是事实的真实,因此把艺术创作所必须的虚构和夸张描写也都否定了。

例如他在《书虚》篇中所批判的那些虚妄不实的具体事例,有不少都是一种夸张说法,而并非荒诞不经的迷信内容。

他虽然正确地肯定了经书上的夸张描写,并对它们作了很好的分析,但是对除经书以外的一切著作中的夸张描写都加以否定了。

至于虚构,在他看来自然更不能允许了。