董仲舒、王充哲学思想共79页

- 格式:ppt

- 大小:212.50 KB

- 文档页数:79

新时代王充哲学思想评述作者:周煜宸周普元来源:《兵团党校学报》2024年第03期[摘要]“第二个结合”是“两个结合”的进一步发展和完善,它在我国文化传承和创新战略的大趋势下,应运而生,不断与时俱进。

坚持“第二个结合”,就是以马克思主义基本原理为理论基础和方法根基,激活源远流长的中华文明。

同理,马克思主义也需要从中华优秀传统文化沃土中汲取丰厚滋养,让自己具有鲜明的中国特色、中国风格和中国气派。

王充的《论衡》作为批判封建统治阶级官方思想的一部战斗性著作,以“衡者,所以平万物也”为立意初衷,“论如衡之平”,表现了王充要以他的唯物主义哲学衡量一切,批判一切虚妄之言的态度。

“疾虚妄”是王充哲学思想的内涵和理论基础,马克思主义基本原理与其哲学思想中的客观实在性、辩证批判性和战斗无鬼性具有高度的契合,本文站在历史唯物主义的立场上,对王充的哲学思想的贡献及影响进行合理评述。

[关键词]第二个结合;王充;中国哲学;马克思主义基本原理[中图分类号]B234.8 [文献标识码]A [文章编号]1009—0274(2024)03—0035—06[作者简介]周煜宸,男,新疆师范大学政法学院宗教学硕士研究生,研究方向:马克思主义宗教观;周普元,男,新疆师范大学政法学院副研究员,硕士生导师,研究方向:马克思主义无神论。

王充,字仲任,会稽上虞(今浙江上虞县)人,生于东汉光武帝建武三年(公元27年),卒于汉和帝永元九年(公元97年),东汉唯物主义哲学家,杰出的无神论者。

他出生于“细族孤门”,家境贫寒,“祖宗无淑懿之基”;他虽博览群书,却不是一位守规矩的学生,不执着于一家一言,因而与师父班彪产生了思想分歧。

产生分歧的原因是当时整个儒学被一些俗儒谶纬化、神秘化,造成了“伪书素文,多不实诚”的社会文化局面。

王充对此种现象颇为不满,于是“谢师而专工”,对各家学说进行独立的专门研究,从而为他建立反神学的“异端”思想体系打下了基础。

从“第二个结合”来看,马克思主义基本原理与王充哲学思想的契合性具有现实意义和时代价值,主要表现为以下三个方面。

【名人故事】王充简介,王充的主要思想【名人故事】王充简介,王充的主要思想王充简介,王充的主要思想王充(公元27年约公元97年),东汉唯物主义哲学家、战斗的无神论者。

字仲任,汉族,会稽上虞(今浙江绍兴上虞)人。

王充年少时就成了孤儿,乡里人都称赞他对母亲很孝顺。

后来到京城,进太学学习,拜班彪为师。

王充以道家的自然无为为立论宗旨,以天为天道观的最高范畴。

以气为核心范畴,由元气、精气、和气等自然气化构成了庞大的宇宙生成模式,与天人感应论形成对立之势。

其在主张生死自然、力倡薄葬,以及反叛神化儒学等方面彰显了道家的特质。

他以事实验证言论,弥补了道家空说无着的缺陷。

是汉代道家思想的重要传承者与发展者。

王充思想虽属于道家却与先秦的老庄思想有严格的区别,虽是汉代道家思想的主张者但却与汉初王朝所标榜的黄老之学以及西汉末叶民间流行的道教均不同。

《论衡》是王充的代表作品,也是中国历史上一部不朽的唯物主义哲学着作。

王充是东汉杰出的唯物主义思想家和教育家,他的哲学思想可以概括为以下几点:1.天自然无为王充认为天和地都是无意志的自然的物质实体,宇宙万物的运动变化和事物的生成是自然无为的结果。

他认为万物是由于物质性的气,自然运动而生成的,天地合气,万物自生,生物间的相胜是因为各种生物筋力的强弱、气势的优劣和动作的巧便不同,并非天的有意安排,天不是什么有意志能祸福的人格神。

2.天不能故生人王充认为天是自然,而人也是自然的产物,人,物也;物,亦物也,这样就割断了天人之间的联系。

他发扬了荀子明于天人之分的唯物主义思想。

他说:人不能以行感天,天亦不能随行而应人。

他认为社会的政治、道德与自然界的灾异无关,所谓天人感应的说法只是人们以自己的想法去比拟天的结果。

3.神灭无鬼王充认为人有生即有死。

人所以能生,由于他有精气血脉,而人死血脉竭,竭而精气灭,灭而形体朽,朽而成灰土,何用为鬼?他认为人死犹如火灭,火灭为何还能有光?他对于人的精神现象给予了唯物的解释,从而否定鬼的存在,破除了善恶报应的迷信。

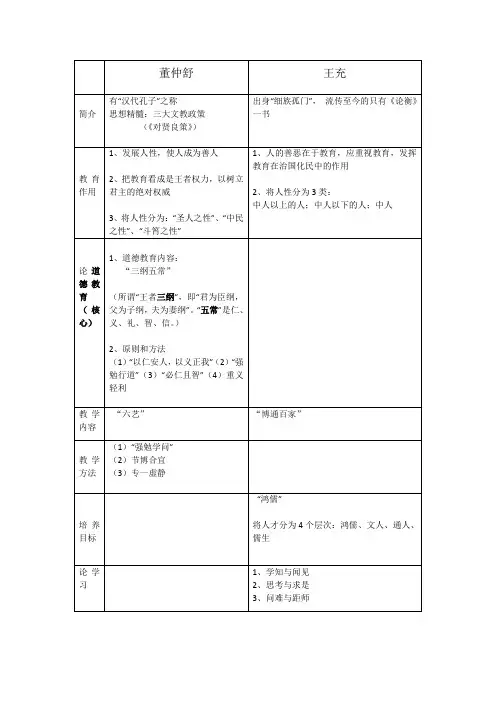

董仲舒的思想体系[这个贴子最后由攀尧在2006/01/12 11:58am 第2 次编辑]董仲舒的思想体系1.天人感应神学目的说。

董仲舒的哲学基础是“天人感应”学说。

天人感应说继承发展了先秦儒家的天命论,又吸取了阴阳家神秘的阴阳五行学说。

董仲舒认为,只有人的结构与天地偶合:成人有骨366节,与一年之月数相副;栖内有五脏,与五行相副;外有四肢,与四季相副(《春秋繁露.人副天数》)如此等等,总之,人确乎与天数相似而“合二为一”。

既然“天人相副”“天人同类”,天和人有相同的气质和情感,他们之间就可以相互感应,这就是他“天人感应”神学理论的基础。

在宇宙观上,董仲舒提出“天人相与”的理论,认为天和人是相通的,天是有意志的,是最高的人格神,天按自己的面貌创造了人。

他认为人的形体都是按造天的形体构造的。

例如,天有日月,人有眼睛;天有山川河流,人有骨骼血管之类。

人的道德品行,喜怒哀乐,国家的庆、赏、刑、罚,无不同天有密切的关系。

董仲舒说:“人之德行化天理而义,人之好恶化天之暖清,人之喜怒化天之寒暑。

”(《春秋繁露•为人者天》)意思上说:人的德行使由天理变化而来的,人的好恶是由天的温暖、冷清气候变化而来的,人的喜怒感情是由天的寒暑变化而来的。

他说天有暖、暑、清、寒四种气候,与之相对应,人间有庆、赏、刑、罚四种政令。

董仲舒还认为,天生万物是有目的的。

他说:“<<天地之生万物也,以养人。

故其可食者以养身体,其可威者可以容服。

”(《春秋繁露•服制象》)其实天本无目的可言,在自然界只存在因果关系,并不存在目的关系。

天有目的之说,是董仲舒加给自然界的。

它便于统治者假借天的目的来推行自己的主张。

董仲舒精心构筑的“天人感应”的神学目的论,正是为汉朝统治者巩固其中央集权专制制度服务的。

从“天人感应”的神学目的论出发,董仲舒认为君权是神授的。

他说:“德侔(相等)天地者称皇帝,天佑而子之,号称天子。

(《春秋繁露•三代改制质文》)又说:“天子受命于天,天下受命于天子。

董仲舒的教育思想一、生平与政治哲学思想董仲舒(公元前179一公元前104年)。

广川(在今河北省景县境内)人,是汉代最大的思想家和教育家,被称为“汉代孔子”。

他对《公羊春秋》与《易经》有特别的研究,学识渊博。

汉景帝时,被选任为博士,但因景帝崇尚黄老之术,故其主要活动是收徒讲学.“下帷讲诵”。

武帝时命各地推荐贤良方正之L以备咨询.连对三策,内容是关于天人关系的.故称《天人三策》(或称《举贤良对策》)。

汉武帝对他的建议十分赞许。

对策后.先后担任汀都易王刘非、胶西王刘端的国相,晚年致仕在家,专心从事写作与讲学。

但朝廷有大事,仍常派人向他请教。

死后葬于京师长安西郊。

有一次武帝经过他的墓地,特下马致意,所以他的墓地又名为“下马陵”。

他的著作流传至今的只有《春秋繁露》一书以及《汉书·董仲舒传》中的《天人三策》。

董仲舒用公羊春秋的微言大义来改造先秦儒学,并容纳刑名法术、道、墨、阴阳家思想,以天人关系问题为中心,建立了一套新的儒学。

其要点如下。

(一)天人感应与君权神授董仲舒所要做的就是为当时政治、社会新秩序提供理论的根据。

照他的说法,由于人是天的一部分,所以人的行为的根据,一定要在天的行为中寻找。

他采用了阴阳家的思想,认为天与人之间存在密切联系。

从这个前提出发,他把主要来源于阴阳家的形上学的根据与主要是儒家的政治、社会哲学结合起来。

董仲舒认为人类社会组织是天安排的,无论在肉体或精神方面,人都是天的副本。

他说天根据自己的形象创造了人类,人的形体以及精神上的各种表征,完全跟天相同,以此为依据,他提出了“天人感应”论,即天人之间相互感应。

他宣称“天”是有人格、有意志的至高无上的神,能创造和安排万物和人类,并进行严格的赏罚。

皇帝是神的首脑的显现,是天的儿子,是天派下来统治万民、“替天行道”的,是唯一合法执行“天意”的人,其他三公、九卿、元士是神的耳目口鼻手足各部分的体现,是派来协助皇帝的,要服从“天意”,就要服从皇帝。

董仲舒生平及其思想(公元前179~前104)中国汉代唯心主义哲学家和政治家。

景帝时任博士,讲授《公羊春秋》。

汉武帝元光元年(前134),董仲舒在著名的《举贤良对策》中,提出他的哲学体系的基本要点,并建议“罢黜百家,独尊儒术”,为汉武帝所采纳。

其后,任江都易王刘非的国相10年;元朔四年(前125),任胶西王刘端的国相4年后辞职回家。

此后,居家著书,朝廷每有大议,令使者及廷尉就其家而问之,仍受武帝尊重。

董仲舒著作很多,据《汉书·董仲舒传》称:“凡百二十三篇”,外加说《春秋》的《玉杯》等数十篇十余万言。

现在尚存的有《春秋繁露》及严可均《全汉文》辑录的文章两卷。

董仲舒以《公羊春秋》为依据,将周代以来的宗教天道观和阴阳、五行学说结合起来,吸收法家、道家、阴阳家思想,建立了一个新的思想体系,成为汉代的官方统治哲学,对当时社会所提出的一系列哲学、政治、社会、历史问题,给予了较为系统的回答。

“天”的学说在董仲舒哲学体系中,“天”是最高的哲学概念,主要指神灵之天,即西周以来传统宗教神学所说的“百神之大君”,是有意志、知觉,能主宰人世命运的人格神。

董仲舒把道德属性赋予苍苍的天,使其神秘化、伦理化。

董仲舒吸收阴阳五行思想,建立了一个以阴阳五行为基础的宇宙图式。

他说:“天地之气,合而为一,分为阴阳,判为四时,列为五行”(《春秋繁露·五行相生》),认为阴阳四时、五行都是由气分化产生的,天的雷、电、风、霹、雨、露、霜、雪的变化,都是阴阳二气相互作用的结果。

他说:“天地之气,阴阳相半,和气周旋,朝夕不息”。

“运动抑扬,更相动薄,则薰蒿□蒸,而风、雨、云、雾、雷、电、雪、雹生焉”(《董子文集·雨雹对》)。

董仲舒又把天体运行说成是一种道德意识和目的的体现。

在《对策》中,他说:“天道之大者在阴阳。