吊脚楼

- 格式:docx

- 大小:18.70 KB

- 文档页数:4

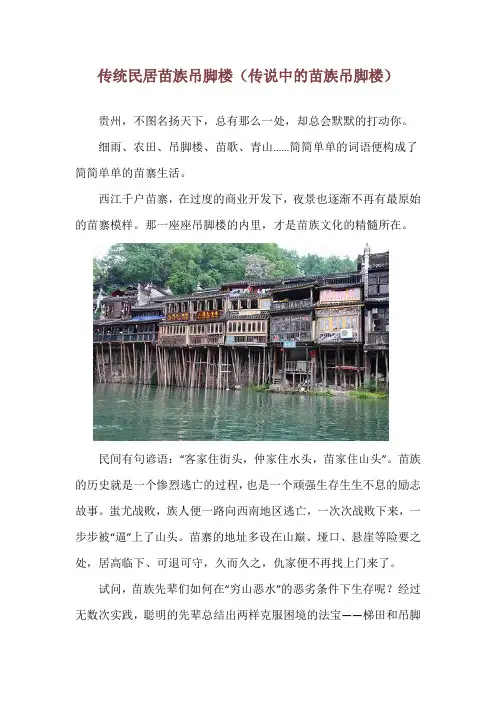

传统民居苗族吊脚楼(传说中的苗族吊脚楼)贵州,不图名扬天下,总有那么一处,却总会默默的打动你。

细雨、农田、吊脚楼、苗歌、青山……简简单单的词语便构成了简简单单的苗寨生活。

西江千户苗寨,在过度的商业开发下,夜景也逐渐不再有最原始的苗寨模样。

那一座座吊脚楼的内里,才是苗族文化的精髓所在。

民间有句谚语:“客家住街头,仲家住水头,苗家住山头”。

苗族的历史就是一个惨烈逃亡的过程,也是一个顽强生存生生不息的励志故事。

蚩尤战败,族人便一路向西南地区逃亡,一次次战败下来,一步步被“逼”上了山头。

苗寨的地址多设在山巅、垭口、悬崖等险要之处,居高临下、可退可守,久而久之,仇家便不再找上门来了。

试问,苗族先辈们如何在“穷山恶水”的恶劣条件下生存呢?经过无数次实践,聪明的先辈总结出两样克服困境的法宝——梯田和吊脚楼。

吊脚楼解决了栖身的问题,梯田则解决了粮食问题。

贵州的加榜梯田,如链似带,从山脚盘绕到山顶,小山如螺,大山如塔,层层叠叠,高低错落。

世人都说这里是人间仙境,只有农民才知这是生存的苦难啊。

吊脚楼是山的产物,越是山区,就越能体现出它的强大。

在山高坡陡的山区,修建房屋就无法像在平地那样打地基,吊脚楼依地形而建,克服了山地的陡峭与贵州潮湿多雾的天气。

苗族吊脚楼是干栏式建筑在山地条件下富有特色的创造,属于歇山式穿斗挑梁木架干栏式楼房。

这是先辈勤劳的结果、智慧的结晶。

标准的吊脚楼分为三层,最底层用来喂养牲畜、家禽,贮藏蔬菜以及堆放家具农具;第二层相对于地层来说比较干爽,是人居住的地方,有厨房、主卧、次卧等,在主厅和楼外有长廊座椅,民间称之为“美人靠”,在苗语里叫做“噶息”,是专供人休闲小憩、纳凉观景、绣花挑纱的地方;最上一层比较干燥,适合长时间存储粮食,是苗家的仓库,还可以晾晒粮食。

苗族同胞用这一座座吊脚楼克服了许多的不可能,一代代自强不息、开枝散叶、成就未来,而西江千户苗寨只是一个缩影而已,小万每每看到山上层叠的吊脚楼,在感慨之余,总会多了一份欣赏和敬意在其中。

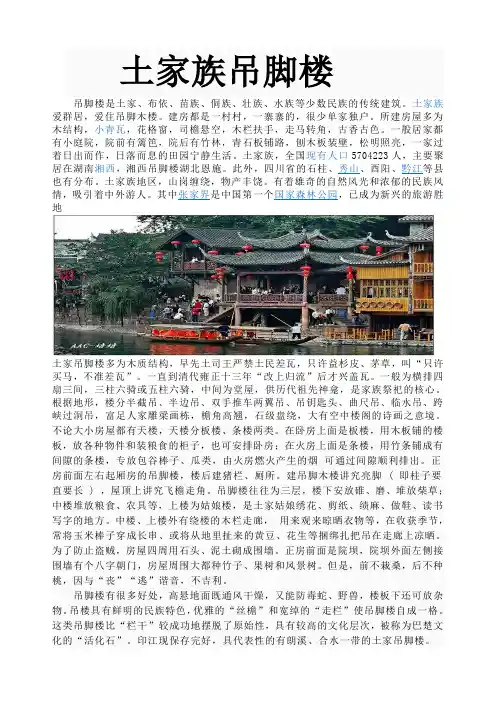

土家族吊脚楼吊脚楼是土家、布依、苗族、侗族、壮族、水族等少数民族的传统建筑。

土家族爱群居,爱住吊脚木楼。

建房都是一村村,一寨寨的,很少单家独户。

所建房屋多为木结构,小青瓦,花格窗,司檐悬空,木栏扶手,走马转角,古香古色。

一般居家都有小庭院,院前有篱笆,院后有竹林,青石板铺路,刨木板装壁,松明照亮,一家过着日出而作,日落而息的田园宁静生活。

土家族,全国现有人口5704223人,主要聚居在湖南湘西,湘西吊脚楼湖北恩施。

此外,四川省的石柱、秀山、酉阳、黔江等县也有分布。

土家族地区,山岗缠绕,物产丰饶。

有着雄奇的自然风光和浓郁的民族风情,吸引着中外游人。

其中张家界是中国第一个国家森林公园,已成为新兴的旅游胜地土家吊脚楼多为木质结构,早先土司王严禁土民差瓦,只许益杉皮、茅草,叫“只许买马,不准差瓦”。

一直到清代雍正十三年“改上归流”后才兴盖瓦。

一般为横排四扇三间,三柱六骑或五柱六骑,中间为堂屋,供历代祖先神龛,是家族祭祀的核心。

根据地形,楼分半截吊、半边吊、双手推车两翼吊、吊钥匙头、曲尺吊、临水吊、跨峡过洞吊,富足人家雕梁画栋,檐角高翘,石级盘绕,大有空中楼阁的诗画之意境。

不论大小房屋都有天楼,天楼分板楼、条楼两类。

在卧房上面是板楼,用木板铺的楼板,放各种物件和装粮食的柜子,也可安排卧房;在火房上面是条楼,用竹条铺成有间隙的条楼,专放包谷棒子、瓜类,由火房燃火产生的烟可通过间隙顺利排出。

正房前面左右起厢房的吊脚楼,楼后建猪栏、厕所。

建吊脚木楼讲究亮脚 ( 即柱子要直要长 ) ,屋顶上讲究飞檐走角。

吊脚楼往往为三层,楼下安放碓、磨、堆放柴草;中楼堆放粮食、农具等,上楼为姑娘楼,是土家姑娘绣花、剪纸、绩麻、做鞋、读书写字的地方。

中楼、上楼外有绕楼的木栏走廊,用来观来晾晒衣物等,在收获季节,常将玉米棒子穿成长串、或将从地里扯来的黄豆、花生等捆绑扎把吊在走廊上凉晒。

为了防止盗贼,房屋四周用石头、泥土砌成围墙。

正房前面是院坝,院坝外面左侧接围墙有个八字朝门,房屋周围大都种竹子、果树和风景树。

吊脚楼

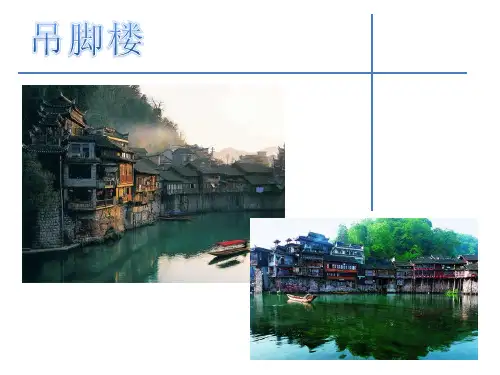

吊脚楼,也叫“吊楼”,为苗族、土家族等族传统民居,在渝东南及桂北、湘西、鄂西、黔[qián]东南地区的吊脚楼特别多。

吊脚楼多依山靠河就势而建,呈虎坐

形,后来讲究朝向,或坐西向东,或坐东向西。

吊脚楼属于干栏式建筑,但与一般所指干栏有所不同。

干栏应该全部都悬空的,所以称吊脚楼为半干栏式建筑。

建筑特点

最基本的特点是正屋建在实地上,厢房除一边靠在实地和正房相连,其余三边皆悬空,靠柱子支撑。

吊脚楼有很多好处,高悬地面既通风干燥,又能防毒蛇、野兽,楼板下还可放杂物。

吊脚楼还有鲜明的民族特色,优雅的“丝檐”和宽绰的“走栏”使吊脚楼自成一格。

这类吊脚楼比“栏杆”较成功地摆脱了原始性,具有较高的文化层次,被称为巴楚文化的“活化石”。

传说

传说土家人祖先因家乡遭了水灾才迁到鄂西来,那时鄂西古木参天、荆棘丛生、豺狼虎豹随处可见。

土家人们先搭起的“狗爪棚”常遭到猛兽袭击。

人们为了安全就烧起树蔸子火,里面埋起竹子节节,火光和爆竹声吓走了来袭击的野兽,但还是常常受到毒蛇、蜈蚣的威胁。

后来一位土家老人想到了一个办法:他让小伙子们利用现成的大树作架子,捆上木材,再铺上野竹树条,在顶上搭架子盖上顶蓬,修起了大大小小的空中住房,吃饭睡觉都在上面,从此再也不怕毒蛇猛兽的袭击了,这种建造“空中住房”的办法传到了更多人的耳中,他们都按照这个办法搭建起了“空中住房”。

后来,这种“空中住房”就演变成了现今的吊脚楼。

吊脚形式

单吊式:这是最普遍的一种形式,有人称之为"一头吊"或"钥匙头"。

它的特点是,只正屋一边的厢房伸出悬空,下面用木柱相撑。

土家族吊脚楼土家族吊脚楼是中国土家族特有的建筑形式,其独特的风格和结构成为了土家族文化的重要代表之一。

土家族吊脚楼是一种独特的民居建筑,以吊脚和楼层分割为主要特征,不仅具有鲜明的地域特色,还体现了土家族人民的智慧和勇敢。

土家族吊脚楼通常由三个部分组成:地下部分(地下室),中间部分(吊脚楼),以及上面部分(楼层)。

地下室一般用来存放粮食和家畜,同时也是家庭活动的场所。

吊脚楼是整个民居的主体部分,建筑于高柱之上,拥有宽敞的空间供土家族人民居住和进行各种活动。

楼层是吊脚楼的最上层,主要用来储存谷物和贵重物品。

土家族吊脚楼的结构非常巧妙。

它采用了悬空的方式,通过大柱子架起整个楼层,充分利用了山地地形。

大柱子通常是由整根大树木刻制而成,既稳固又耐久。

吊脚楼的建筑材料一般是木材和石头,结构十分牢固。

吊脚楼的设计还考虑到了通风和采光的需求,通过合理的设计,使得整个建筑既可以保持通风,又可以充分利用自然光线。

土家族吊脚楼的建筑风格独特美观。

它通常采用了两层和三层的设计,外观呈现出均衡和谐的感觉。

吊脚楼的檐口通常被装饰得非常精美,有各种各样的雕刻和彩绘,展示了土家族人民的艺术才华和审美观念。

土家族吊脚楼的功能也非常多样化。

它既是土家族人民的居住场所,也是社群活动和仪式的场所。

在吊脚楼中,人们可以进行各种日常活动,比如煮饭、睡觉、聚会等。

在吊脚楼中举行的各种庆典和仪式也是土家族文化的重要组成部分。

吊脚楼不仅是土家族人民的家园,更是他们生活方式和社会关系的象征。

作为中国历史文化的重要组成部分,土家族吊脚楼反映了这个民族的传统和历史。

它是土家族人民智慧和劳动的结晶,也是他们对于自然环境的认识和利用的结果。

土家族吊脚楼不仅是建筑形式的代表,更是土家族文化的象征和精神的寄托。

然而,随着现代化的发展,土家族吊脚楼面临着许多挑战和困境。

一方面,土家族吊脚楼的维修和保养成本高昂,受限于经济条件,许多吊脚楼无法得到有效的保护。

另一方面,由于现代化的影响,土家族人民的生活方式和价值观发生了巨大的改变,吊脚楼的功能和意义逐渐减弱。

有关吊脚楼的设计案例下面就给你讲个超酷的吊脚楼设计案例。

一、选址与环境。

这个吊脚楼坐落在一个山清水秀的小山村旁边,靠近一条清澈见底的小溪流。

为啥选这儿呢?因为这儿风景美呀,每天早上一推开窗,就能听到潺潺的流水声,就像大自然在演奏一场免费的音乐会。

而且这里地势有点坡度,普通的房子不好建,但是吊脚楼就不一样啦,它就像一个聪明的小机灵鬼,利用这种高低差,一部分柱子架在坡上,一部分悬在空中,完美适应地形。

二、外观设计。

1. 屋顶。

它的屋顶是那种传统的斜屋顶,就像一个大大的斗笠盖在房子上。

用的是黑色的瓦片,这些瓦片可都是当地工匠一片一片精心铺上去的。

下雨天的时候,雨滴打在瓦片上,滴答滴答的声音特别有节奏感,像是在给大自然的音乐会加了个特别的打击乐声部。

2. 柱子和框架。

柱子是粗壮的原木,保留了树木原本的纹理和形状,摸上去还有一种粗糙的质感。

这些柱子就像吊脚楼的腿一样,稳稳地支撑着整个房子。

框架则是用榫卯结构连接的,没有一颗钉子。

这就好比是给房子做了一个超结实的骨架,就像人的骨骼一样,虽然看不到,但非常重要。

3. 墙体和栏杆。

墙体呢,下半部分是用石头砌成的。

这些石头都是从附近的山上采来的,大小不一,但是工匠们巧妙地把它们组合在一起,就像拼图一样。

上半部分则是木板墙,木板被刷成了淡黄色,在阳光的照耀下,显得特别温馨。

栏杆是那种简单的木条栏杆,间隔恰到好处,既可以防止人不小心掉下去,又不会阻挡太多的视线。

站在吊脚楼的走廊上,透过栏杆就能看到外面的美景,那感觉就像是把一幅天然的山水画装裱起来了一样。

三、内部布局。

1. 客厅。

走进吊脚楼的客厅,首先映入眼帘的是一个大大的火塘。

火塘可是吊脚楼的灵魂所在啊。

冬天的时候,一家人围坐在火塘边,烤着红薯,讲着故事,那氛围别提多温馨了。

火塘上方还挂着熏肉,这些熏肉在火塘的烟熏下变得香喷喷的,每次看到都让人垂涎欲滴。

客厅里摆放着一些简单的木质家具,像长椅、矮凳之类的,都是当地木匠手工打造的。

描写洪崖洞吊脚楼的作文

要说重庆有啥子特别吸引人的地方,那洪崖洞的吊脚楼绝对能算一个。

当你第一次看到洪崖洞的吊脚楼,那感觉就像是走进了一个奇幻的世界。

那些吊脚楼依山而建,层层叠叠,就像是一群调皮的孩子在山坡上扎堆玩耍。

它们的样子可有意思啦!木头柱子就像坚定的卫士,撑起了整座楼的重量。

房子的形状也是五花八门,有的像个大方盒子,有的像个弯弯的月牙。

而且哦,每一间房子都好像有着自己的小脾气。

走近了看,那些木头都带着岁月的痕迹,仿佛在给你讲述过去的故事。

窗

户上的雕花精致得很,像是巧手工匠特意为它们打扮的。

到了晚上,洪崖洞的吊脚楼就像是被施了魔法。

灯光亮起,黄的、红的、

紫的,五彩斑斓,把整个楼群照得如同梦幻城堡。

这时候,你站在远处看,嘉

陵江的江水倒映着这一片辉煌,那景色简直美得让人合不拢嘴。

在洪崖洞的吊脚楼里穿梭,你能闻到各种美食的香味。

火锅的麻辣、串串

的鲜香,还有各种小吃的甜香,都在空气里打着转儿,勾着你的鼻子,让你忍

不住想去尝尝。

这里的人也是热热闹闹的,游客们拿着相机不停地拍照,本地人则悠闲地

逛着,脸上洋溢着自豪的神情。

总之啊,洪崖洞的吊脚楼就是重庆的一颗璀璨明珠,不管你来过多少次,

每次看到它,都会忍不住感叹:“这地方,真带劲!”。

吊脚楼是中国南方山地民居建筑的代表性样式,历史上叫做干栏,重庆地区俗称吊脚楼,既通俗又形象。

吊脚楼的存在历史差不多和重庆地区的人类活动同样古老。

重庆人古称巴人,巴人居住和建国的地区叫做巴地,直到唐代仍然这样叫。

元稹写给白居易的诗《酬乐天》有句:“平地才应一顷余,阁栏头大似巢居。

”元稹自注说:“巴人多在山坡架木为居,自号阁栏头也。

”阁栏就是干栏,也就是吊脚楼。

巴人建造吊脚楼的动机最先是为了防虫,防潮,防水灾,重视实用生态效益。

巴地多蛇。

《山海经》里对此多有记载,称为巴蛇、修蛇、食象蛇。

巴蛇是就地域而言,就是巴地的蛇。

修蛇就是长蛇,现在重庆渝东地区农村仍然有把蛇叫做长虫的习惯。

至于食象蛇就更厉害了,俗谚“人心不足蛇吞象”就是指的这个。

巴人依山傍水而居,防毒蛇是首先要解决的问题。

吊脚楼高悬于地,可以减少毒蛇溜进居室的几率。

其次是防洪水。

与川西坝子不同,巴渝大地多为山区,适合居住的地方则是水边。

临水而居,防洪是建造居室的前提,吊脚楼成了最佳防洪设施。

历史上重庆老城即今天的渝中区两江沿岸,鳞次栉比的吊脚楼成为一道别具特色的风景。

至于巫溪宁厂、酉阳龚滩、綦江东溪、江津中山等古镇,吊脚楼群也是傍水而建,都保留着古代木构吊脚楼的传统样式,今天成为民俗旅游资源,有了新的功用。

吊脚楼有半吊脚、全吊脚、过街楼等多种形式。

建在水边的宁厂镇吊脚楼和建在陡坡上的龚滩镇吊脚楼,利用一边自然斜坡,另一边以木柱支撑,为半吊脚式。

全吊脚式则以渝东南土家族民居和西双版纳傣族木楼为代表,在平地上建造,而以木柱将整个房屋撑离地面形成全悬空的居住环境。

吊脚楼对人类居室文化的特殊贡献,是把民居与自然环境的和谐共生发挥到了极致——“枕着涛声,但不在船上;住在木楼,但不在岸上;睡在空中,但不在飞机上。

”有学者甚至预言,人类建筑未来的重要方向之一就是“吊脚楼化”,因其宜山宜水宜平地,可以解放地球表面,属于生态型居住样式。

只不过,现在重庆吊脚楼消失的速度也很惊人,不知那样的预言是否只是一个梦想。

吊脚楼吊脚楼,也叫“吊楼”,为苗族(贵州等)、壮族、布依族、侗族、水族、土家族等族传统民居,在湘西、鄂西、贵州地区的吊角楼也很多。

吊角楼多依山就势而建,呈虎坐形,以“左青龙,右白虎,前朱雀,后玄武”为最佳屋场,后来讲究朝向,或坐西向东,或坐东向西。

吊角楼属于干栏式建筑,但与一般所指干栏有所不同。

干栏应该全部都悬空的,所以称吊角楼为半干栏式建筑。

从前的吊角楼一般以茅草或杉树皮盖顶,也有用石板盖顶的,现在,鄂西的吊角楼多用泥瓦铺盖。

吊角楼的建造是土家人生活中的一件大事。

第一步要备齐木料,土家人称“伐青山”,一般选椿树或紫树,椿、紫因谐音“春”、“子”而吉祥,意为春常大,子孙旺;第二步是加工大梁及柱料,称为“架大码”,在梁上还要画上八卦、太极图、荷花莲籽等图案;第三道工序叫“排扇”,即把加工好的梁柱接上榫头,排成木扇;第四步是“立屋竖柱”,主人选黄道吉日,请众乡邻帮忙,上梁前要祭梁,然后众人齐心协力将一排排木扇竖起,这时,鞭炮齐鸣,左邻右舍送礼物祝贺。

立屋竖柱之后便是钉椽角、盖瓦、装板壁。

富裕人家还要在屋顶上装饰向天飞檐,在廊洞下雕龙画凤,装饰阳台木栏。

特点最基本的特点是正屋建在实地上,厢房除一边靠在实地和正房相连,其余三边皆悬空,靠柱子支撑。

吊脚楼有很多好处,高悬地面既通风干燥,又能防毒蛇、野兽,楼板下还可放杂物。

吊楼还有鲜明的民族特色,优雅的“丝檐”和宽绰的“走栏”使吊脚楼自成一格。

这类吊脚楼比“栏干”较成功地摆脱了原始性,具有较高的文化层次,被称为巴楚文化的“活化石”。

结构依山的吊角楼,在平地上用木柱撑起分上下两层,节约土地,造价较廉;上层通风、干燥、防潮,是居室;下层是猪牛栏圈或用来堆放杂物。

房屋规模一般人家为一栋4排扇3间屋或6排扇5间屋,中等人家5柱2骑、5柱4骑,大户人家则7柱4骑、四合天井大院。

4排扇3间屋结构者,中间为堂屋,左右两边称为饶间,作居住、做饭之用。

饶间以中柱为界分为两半,前面作火炕,后面作卧室。

吊脚楼吊脚楼建筑是土家人民智慧的体现。

吊脚楼为土家族人居住生活的场所,多依山就势而建,呈虎坐形、三合院。

讲究朝向,或坐西向东,或坐东向西。

正房有长三间、长五间、长七间之分。

大、中户人家多为长五间或长七间,小户人家一般为长三间,其结构有3柱2瓜、5柱4瓜、7柱6瓜。

中间的l 间叫“堂屋”,是作祭祖先、迎宾客和办理婚丧事用的。

堂屋两边的左右间是“人住间”,各以中柱为界分前后两小间,前小间作火房,有 2 眼或 3 眼灶,灶前安有火铺,火铺与灶之间是 3 尺见方的火坑,周围用3至5 寸的青石板围着,火坑中间架“三脚”,作煮饭、炒菜时架鼎罐、锅子用。

火坑上面 1 人高处,是从楼上吊下的木炕架,供烘腊肉和炕豆腐干等食物。

后小间作卧室,卧室为防潮都有地楼板,父母住大里头(左边), 儿媳住小里头( 右边) .兄弟分家,兄长住大里头,小弟住小里头,父母住堂屋神龛后面的“抢兜房”。

不论大小房屋都有天楼,天楼分板楼、条楼两类。

在卧房上面是板楼,用木板铺的楼板,放各种物件和装粮食的柜子,也可安排卧房;在火房上面是条楼,用竹条铺成有间隙的条楼,专放包谷棒子、瓜类,由火房燃火产生的烟可通过间隙顺利排出。

正房前面左右起厢房的吊脚楼,楼后建猪栏、厕所。

建吊脚木楼讲究亮脚( 即柱子要直要长) ,屋顶上讲究飞檐走角。

吊脚楼往往为三层,楼下安放碓、磨、堆放柴草;中楼堆放粮食、农具等,上楼为姑娘楼,是土家姑娘绣花、剪纸、绩麻、做鞋、读书写字的地方。

中楼、上楼外有绕楼的木栏走廊,用来观景和凉晒衣物等,在收获季节,常将玉米棒子穿成长串、或将从地里扯来的黄豆、花生等捆绑扎把吊在走廊上凉晒。

为了防止盗贼,房屋四周用石头、泥土砌成围墙。

正房前面是院坝,院坝外面左侧接围墙有个八字朝门,房屋周围大都种竹子、果树和风景树。

但是,前不栽桑,后不种桃,因与“丧”“逃”谐音,不吉利。

土家吊脚楼窗花雕刻艺术是衡量建筑工艺水平高低的重要标志。

有浮雕、镂空雕等多种雕刻工艺,雕刻手法细腻,内涵丰富多彩。

吊脚楼吊脚楼是巴楚文化的“活化石”。

土家人生活地区,很少有平地,到处都是山坡,为了建房子,人们想出了一个很好的办法:那就是建吊脚楼,吊脚楼有两层到三层,第一层是养猪、养羊、放杂物的地方,二三层就是人们居住的地方。

吊脚楼四方都有阳台,可以在那里读书、写字、秀花、做鞋,人们住着十分舒服。

这种建筑就一代代传了下来,成了我们的土家文化。

吊脚楼样式很多,但屋顶都为斜面,一般瓦,也有的盖杉树皮,除了屋顶以外,其余的部分都是用木头建造,屋柱是大杉木,柱与柱之间用///“穿“连在一起,十分坚固,四周还有吊楼,楼檐翘起同,展翅欲飞。

房子四壁是用杉木板镶装而成,有钱人家还会涂上桐油,墙壁显得干净明亮。

修建吊脚楼是土家人生活中的一件大事。

首先,主人要请“风水先生”看屋场,好屋场预示着主人会大吉大利,富贵双全。

一般最好的屋场是“左青龙,右白虎,前朱雀,后玄武”之地。

接下来,主人要请算命先生看好日子之后,就带领帮忙的人一起去“伐青山”。

准备木料。

一般选杉树最好,如果没有杉树,也可以选用其它材料,但土家人伐木始终遵守头不顶紫(子)脚不踏春(女)的规矩。

材料备好以后,主人请来“掌墨师”起小样,架大马,开始根据鲁班的各种规矩来加工木料。

吊脚楼的修建就进入了最紧张的阶段。

木料加工好了,就开始“排扇”了,也就是把一根根粗壮的柱头用“穿”串起来,排成木扇,作好立屋的准备。

在预先选好的黄道吉日的上午,在掌墨师的指挥下,大伙儿开始立屋了,“掌墨师”大喊一声“起”,大伙儿一起努力,把木扇立起来,这时,鞭炮齐鸣,左邻右舍前来送礼祝贺。

吊脚楼有悠久的历史,有独特的文化内涵,它的修建过程更是充满了土家文化意蕴,而又妙趣横生,我爱吊脚楼!。

以吊脚楼为题作文篇一《我爱吊脚楼》吊脚楼,那可是个很有特色的存在。

在我老家那一片就有不少。

第一次见到吊脚楼,是跟着父母回老家探亲的时候。

远远看去,那些吊脚楼就像一个个立在半空中的小城堡。

它们大多是木质结构的,柱子撑着楼体,下面还架空着一块儿。

我好奇极了,迫不及待地跑过去看。

走近了一瞧,窗户上还贴着一些陈旧却还能看出花样的窗花,那应该是楼里住的人家的小情趣。

我走进一栋吊脚楼里,脚下的木板踩起来嘎吱作响,就像在给我讲述着它久远的故事。

屋里有点暗暗的,弥漫着一股淡淡的木头香气。

屋子里的布局很奇特,客厅不大,摆着几张略显老旧的桌椅,上面还能看到一些生活的痕迹,比如桌上残留的一小片纸屑。

我看到一个老奶奶正在吊脚楼的角落里编竹篮。

她手法特别熟练,细长的竹条在她手中就像有了生命一样,没一会儿一个竹篮的底部就编好了。

她笑着跟我说,这吊脚楼住得可舒服了,夏天特别凉快,因为下面架空了,风一吹啊,屋子里就凉飕飕的。

我一听就两眼放光,想着这可比城里的空调房有意思多了。

而且从吊脚楼的窗户往外看出去,能看到远处的青山和山间的小路,偶尔还有几个小孩子在小路中奔跑嬉闹。

吊脚楼的外墙有着岁月侵蚀的痕迹,一道道细微的裂痕像是它的皱纹。

屋顶的瓦片还有些参差不齐,有的盖得歪了点,那肯定是以前盖房时手艺不那么精细,不过,倒更显质朴了。

对我来说,这吊脚楼可不是简单的建筑,它承载着那些在这儿生活的人们的欢声笑语,承载着他们简单而又惬意的生活记忆。

我对这吊脚楼的喜爱就这么一点点在心里头扎了根。

篇二《吊脚楼里的乐趣》我老家的吊脚楼啊,就像是一个神秘的宝藏盒,每次去都能发现不一样的乐趣。

假期回趟老家,当然不能少了去吊脚楼那溜达一圈。

走在通往吊脚楼的小路上,路边的野草长得到处都是,一不小心还会划到小腿,那感觉就像小虫子在腿上轻轻咬了一口。

到了吊脚楼前,抬头看去,那高高撑起的木柱就像一个个忠诚的卫士,守卫着这一方小天地。

一进楼里,第一件事就是看看那些小角落。

千户苗寨吊脚楼作文你要是没去过千户苗寨,没见过那儿的吊脚楼,那可就亏大啦!一走进千户苗寨,那一排排吊脚楼就像一群好客的巨人,热情地欢迎着每一个游客。

这些吊脚楼可真是建筑界的“奇葩”,它们不像咱们平常住的房子规规矩矩地杵在平地上。

它们呀,一半在陆地上,一半在水上或者靠着山坡,就像一个个调皮的孩子,一只脚站在坚实的土地上,另一只脚伸到半空里,玩着独特的平衡游戏。

从远处看,吊脚楼的屋顶就像一片片黑色的鱼鳞,层层叠叠的。

那是用一片片小青瓦盖成的,瓦片之间严丝合缝,像是在诉说着苗家人精湛的手艺。

这些屋顶在阳光的照耀下,黑得发亮,就像一面面镜子,反射着苗寨独特的魅力。

走近些,就能看到吊脚楼的柱子。

这些柱子可都是“大力士”,稳稳地支撑着整座房子。

柱子大多是用粗壮的木头做成的,有些柱子因为年代久远,已经变得有些黑褐色,就像一位位饱经风霜的老人,默默地守护着苗寨的岁月。

柱子上还常常刻着一些精美的花纹,有像云朵一样的卷曲图案,也有像花朵盛开的形状,每一道花纹都像是苗家人用巧手在柱子上描绘的故事。

再看看吊脚楼的楼身,那是用木板拼接而成的。

木板经过岁月的洗礼,颜色变得深浅不一,就像一幅天然的油画。

有些地方的木板因为风吹日晒,还出现了一些小小的裂缝,但是这丝毫不影响吊脚楼的美,反而让它更有一种古朴的韵味。

在吊脚楼的窗户上,还挂着一些苗家的特色小物件,像五彩的香囊啊,精美的银饰啊,风一吹,这些小物件就晃啊晃的,像是在给吊脚楼跳舞伴奏。

住在吊脚楼里,那感觉也是相当奇妙的。

晚上,躺在吊脚楼的床上,能听到外面潺潺的流水声,就像一首轻柔的摇篮曲。

如果是下雨天,雨滴打在屋顶的瓦片上,滴答滴答的,像是大自然在演奏一场独特的音乐会。

而且,吊脚楼里总是弥漫着一种淡淡的木头香味,这种香味混合着苗家饭菜的香气,让人感觉特别温馨。

千户苗寨的吊脚楼啊,就像是一部活着的史书,每一根木头、每一片瓦都记载着苗家人的历史和文化。

它不仅仅是一种建筑,更是苗家人智慧和生活的结晶。

描写吊脚楼的作文在那山水相依的地方,有一种独特的建筑就像从土地里长出来,又像是要和天上的云朵拉手似的,那就是吊脚楼。

我第一次见到吊脚楼的时候,就像是发现了一个新奇的大玩具。

它的模样可特别了,一半是稳稳地站在地面上,另一半呢,却像是调皮的孩子把脚悬在半空。

那些支撑着楼体悬空部分的木柱子,又高又直,就像一个个忠诚的卫士,守护着这一方独特的小天地。

走近些看,吊脚楼的木头都透着一种岁月的痕迹。

那木头上的纹理,就像是大自然亲手画上去的神秘符号,每一道都有着说不完的故事。

有的吊脚楼外面还刷了一层桐油,在阳光的照耀下,泛着淡淡的光泽,就像给它穿上了一件闪亮的铠甲,既能防雨又能让它看起来更加精神。

走进吊脚楼里,脚下的木地板会发出“嘎吱嘎吱”的声音,仿佛在和我打招呼呢。

里面的空间不大,但却被安排得井井有条。

客厅里摆着几张有些年头的木椅子和一个小桌子,桌子上可能还放着一个粗糙的茶壶和几个小茶杯,那茶壶就像一个胖胖的小老头,稳稳地坐在那里。

卧室里的床看起来简单又古朴,挂着的蚊帐就像一片轻柔的云,想象一下,晚上躺在这样的床上,透过窗户看着外面的星星和月亮,那感觉就像是住在了童话世界里。

从吊脚楼的窗户往外看,那景色更是美得不像话。

远处是连绵起伏的青山,山上的树啊,绿得像是被大自然打翻的颜料桶染过一样。

山下是潺潺流淌的小溪,溪水清澈得能看见水底的石头和小鱼。

有时候,还能看到村里的妇女在溪边洗衣服,木棒捶打衣服的声音和着溪水的流淌声,就像一首美妙的交响曲。

吊脚楼的屋顶也很有趣,那坡面的屋顶就像一顶大大的帽子盖在楼顶上。

瓦片一块挨着一块,就像鱼鳞一样整齐。

下雨天的时候,雨滴打在瓦片上,“滴答滴答”,像是在演奏一场欢快的音乐会。

雨水顺着瓦片流下来,形成一道道水帘,把吊脚楼围在中间,就像给它挂上了一串串晶莹剔透的珍珠帘子。

住在吊脚楼里的人们也特别热情。

要是你去做客,他们会拿出自家酿的米酒,那米酒甜甜的,喝上一口,就像有一股小火苗在肚子里燃烧。

吊脚楼发展历史

吊脚楼,也叫“吊楼”,为苗族、布依族、侗族、土家族等族传统民居,在渝东南及桂北、湘西、鄂西、黔东南地区的吊脚楼特别多。

吊脚楼发展历史悠久,具有深刻的文化内涵和民族特色。

原始社会的形态:吊脚楼的起源可以追溯到远古时代,当时的先民们为了适应山地环境,发明了这种独特的建筑形式。

最初的吊脚楼是利用树木、竹子等自然材料搭建的简单住所,随着社会的发展,人们开始使用泥土、石头等建筑材料,逐渐形成了具有特色的吊脚楼建筑。

封建社会的形态:在封建社会时期,吊脚楼逐渐发展成为一种富有人家所居住的豪华住宅。

这些豪宅通常会采用更多的木材、砖瓦等建筑材料,增加房间数量,改善居住环境。

在当时的社会中,吊脚楼被视为财富和地位的象征。

近代以来的发展:进入近代以来,随着工业化进程的不断加速,吊脚楼的建筑形式也开始发生了一些变化。

一些富裕的家庭开始采用现代化的建筑材料和技术,建造更加舒适和实用的吊脚楼。

同时,随着旅游业的发展,一些地区的吊脚楼也逐渐成为旅游景点,吸引了大量游客前来参观和体验。

总的来说,吊脚楼是中国南方少数民族地区具有浓厚民族特色的传统建筑,其发展历史悠久,具有深刻的文化内涵和民族特色。

随着社会的不断发展,吊脚楼的建筑形式也在不断演变和创新。

如今,这种传统建筑形式仍然在南方少数民族地区广泛存在,成为当地文化的

重要组成部分。

重庆吊脚楼民居建筑美学的价值分析

一、重庆吊脚楼民居建筑的“实用性”

重庆多陡坡、峭壁、悬崖、坡地,常年多雾,吊脚楼是结合地形、适应气候的典型建筑作品。

重庆吊脚楼建筑平面灵活自由,依坡而建,体型错落多变,建筑对内对外较为开敞,建筑全部或部分高架于地面之上的建筑方式,非常有利于通风,避免了地面潮气侵入室内。

吊脚楼源于干栏建筑,但却不是严格意义上的干栏建筑。

纯干栏建筑的基本条件是底层全部架空,但西南地区山高崖陡,可种植粮食的田地稀贵,当地人采用在斜坡上建造房屋,挖填部分土石方作为房屋前、后部地基,后地基作为建筑的地面承重部分,前地基上用木构架做穿斗式掉层的吊脚楼,产生的建筑底层前部地面上升为楼层,与后部地面齐平,这样半楼半地样式的吊脚楼由此形成。

这种建筑样式适合各种坡度变化,缓坡地段,平面前移,楼面部分增大,地面部分减小,可以扩展楼底层空间,陡坡地段建筑结构相反,吊脚楼的楼地面比例亦随之调整,非常适合于不规则、起伏变化的山地地形。

这种造型的房屋在占地、采光、通风、日照等诸多方面,非常适合西南地区的环境特征,历经沿袭,千年不衰。

重庆吊脚楼内部结构功能一般为三段式划分:顶层作为储藏粮食用,因为通风,在温室潮热的气候条件下使粮食不易霉变,而且也使建筑的脊下木质构不会因潮湿而污损。

底层一般作为堆放杂物用,有的地方甚至把底层作为饲养动物的场地,既通风良好,又保证二层空间的干燥。

二层为家人生活起居层,在功能上很重要,它是全家活动和休

息纳凉之用,作为款待亲朋乡友、谈天说地、观山望景之所。

这种“三段式”功能分布,使吊脚楼在虚实对比上,相得益彰:一、三层较虚,二层较实。

二层作为主要生活起居层,人的主要活动全部集中于此,与一、三层比较起来,较为封闭,产生了厚重感和沉实感。

一、二、三层,无论虚实,在外观及内涵来看,合理、实用、适度。

而在房屋结构的处理上,采取在两旁立帖中加柱和增加楼板的厚度,增强房屋的承重能力及稳固性。

“降温、除湿、防雨、通风”是重庆地区的气候条件对民居的要求,吊脚楼取材于当地特有的松杉、杂木、山石、黄土,辅助泥、茅草、秸秆,依地形立以木桩,上置楼板为屋基,将前半间房屋托起,后半间凿崖为坪。

房屋结构大致有穿斗式,捆绑式和土石墙搁檩式。

木结构穿斗用料细巧,捆绑多用竹木,以竹篾、棕绳扎牢。

围护结构多为竹编夹壁墙,双面或单面抹灰,构架采用较小杉木,直接在柱头上接承攘密栽成排架。

墙壁围以木板、石板或竹笆抹以泥灰而成。

屋顶材料也极为丰富,小青瓦、树皮瓦、泥顶、草顶等,所有建筑用材都就地取用,通气性能好,高湿度季节室内地坪不会结露,成为“可呼吸”的墙体和屋顶。

克服气候与自然环境压力,促生了重庆吊脚楼民居的建筑样式,也造就了重庆吊脚楼民居建筑形貌的个性、独特的造型美。

二、重庆吊脚楼民居建筑的“造型美”

变化多姿的重庆吊脚楼建筑依山就势,顺应地形不损坏原始地貌,与地形地貌有机地融为一体。

“或悬虚构屋,取‘天平地不平’之势;

或陡壁悬挑,‘借天不借地”;或利用边角,加设披顶;因地就势,增建梭屋……”山地地形的狭窄险峻,经过巧妙利用而成就了吊脚楼建筑造型的出挑错落之美。

采用歇山式或悬山式屋顶,屋坡不大,却出檐深远,为了减轻视觉上的头重脚轻之嫌,屋顶的正脊在覆盖脊瓦时,两山头加瓦起翘,横向观察成为弧线,彰显了吊脚楼的流动与轻盈。

“悬虚构屋”,底层吊脚架空,运用虚实对比,突出其“虚”,使本来造型轻巧的建筑,远远望去好像漂浮山间;采用穿斗式纯木结构的吊脚楼,不用一钉一铆,梁、柱、枋、板、椽、榫都是木材加工,屋顶覆盖小青瓦,外墙和隔断墙面采用竹编夹壁墙,两边用泥包裹,既减轻重量,节约空间,又能起到隔热保温效果,所用材料都是天然生成,与大自然融为一体,乡村气息浓郁。

在外露的青灰色瓦顶、棕色穿斗式屋架梁柱构件和本白色的墙面,使得建筑体的整个色彩较浅,色调和谐,在视觉上清新淡雅。

沿地形高低差层层布置而形成层楼盛宇的吊脚楼群落,依山就势,采取分街筑台、临坎吊脚等方式,形成起伏变化、表现力很强的轮廓线条和特有的建筑群体风貌,总体空间丰富,天际轮廓优美。

重庆吊脚楼的单体、群落、总体空间布局,俯仰皆成图画。

位于地势高处的建筑形成突兀俊俏,与地势低处的建筑相映组合,形成了“前后顾盼景自移”的动态美感,注重屋顶平面的造型与构图,配合地势低处的建筑,在前后顾盼之余,更错落成“高低俯仰皆成画”的立体美感。

除与山体空间俯仰和谐,重庆吊脚楼建筑对环境的充分利用可谓“借景”之楷模:建筑周围之树、林、泉、岩壁、山石均不随意砍削、毁损,随坡就势的吊脚楼群,形成奇妙的线性道路空间,徜徉其间,步移景异。

再加上吊脚楼的建筑色调保持建筑木材的原色,不施朱粉,乡土调浓郁,配合山林木石之自然光色,粗粝、朴实、古拙、豪放。

曲折小径穿梭,道道涓溪流淌,建筑与自然,盎然生机。

在符合中国传统民居选材、构造的基础上,重庆吊脚楼建筑的最大特色是诠释了建筑与自然的“中和之美”——与山水环境的生态共契。

在中国传统建筑中,阴阳五行学说逐渐发展为“风水学”被广泛应用,从建筑的选址与周围山川自然环境协调的宏观把握,充分体现了“天人合一”的人居环境观体系。

重庆吊脚楼民居从“三段式”格局的“虚”“实”配合,屋顶、屋面、台基的端正与立体,楼体与崖壁的巧立配合,到色彩同山体的对照掩映,群落与大空间的俯仰成画,无不诠释建筑与自然环境的默契融洽。

重庆吊脚楼不同于中国传统建筑中的宫殿、神庙、园林,无法拥有细致规划、选址、设计、造型的充足空间与装饰,在苛严的自然条件下孕育形成的吊脚楼,其所呈现的是对严酷自然环境的回应,其所诠释的是融外在造型、内在组织、文化含蕴于一身的严整建筑理念,是对“形式美”的落实与拓展。