第五讲第三节 太阳直射点的移动和经纬度

- 格式:pptx

- 大小:1.46 MB

- 文档页数:20

![[全]高中地理(太阳直射点、影子方向、昼夜长短)考点详解](https://uimg.taocdn.com/6b2d06b3f78a6529657d538b.webp)

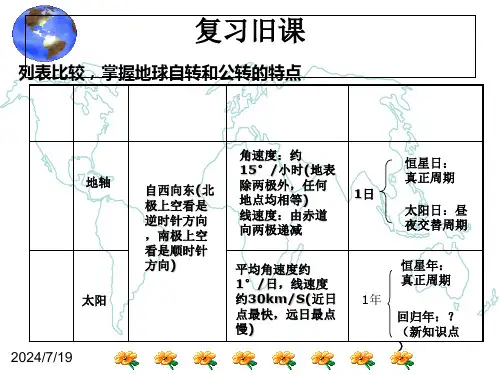

高中地理(太阳直射点、影子方向、昼夜长短)考点详解•1、太阳直射点的移动地球绕着地轴自转,自转的平面为“赤道面”;地球绕着太阳公转,公转的平面为“黄道面”。

两个平面存在着一个23°26′的夹角:黄赤交角,因此导致太阳直射点在地球上23°26′N~23°26′S之间往复移动,移动的周期为一个回归年(365日5时48分46秒),移动的规律如下:①夏半年(春分-夏至-秋分),太阳直射点由赤道开始,先向北移动到北回归线,再向南回到赤道。

北半球昼长夜短,北极点附近出现极昼,极昼的范围先扩大后缩小;②冬半年(秋分-冬至-春分),太阳直射点由赤道开始,先向南移动到南回归线,再向北回到赤道,北半球昼短夜长,北极点附近出现极夜,极夜的范围先扩大后缩小。

图1 太阳直射点的移动规律•2、影子的方向影子的方向,与太阳直射点的位置、太阳的视运动轨迹有关。

假设某地位于北半球,则影子的方向为:①春分-夏至-秋分:太阳东北日出、西北日落,因此早上影子朝向西南,黄昏影子朝向东南;②秋分-冬至-春分:太阳东南日出、西南日落,因此早上影子朝向西北,黄昏影子朝向西南;③正午影子方向:与观察者的纬度、太阳直射点的纬度位置有关,太阳直射点位于观察者以南,则正午影子位于正北;太阳直射点位于观察者以北,则正午影子位于正南;④南/北极点:北极点的影子永远朝向正南,南极点的影子永远朝向正北。

图2 影子的方向例题图3 例题答案:C、A精讲精析:(1)分析影子的方向。

①由于该地为北极点,因此该点的四周,全部为“南”,因此中国结的影子指向正南,拍摄者也位于正南;②如果此时为3月21日(春分),则全球昼夜平分,北极点处应该是一半夜晚、一半白天,而图中全部都为白天,因此不是春分或者秋分。

(2)分析南极点的气候特点。

①南、北半球的季节恰好相反,1月份为南极的夏季,但南极点的冰层很厚,夏季虽然有融化,但仍然比北极要厚很多;②3月1日~21日为南半球的夏半年,南极点及其附近的昼长>夜长;3月21日~31日为冬半年,南极点及其附近夜长>昼长,因此总体来看3月份昼长>夜长,而北极点及其附近地区恰好相反,因此累计昼长:南极点附近>北极点附近;③南极的海拔较高,因此气压较低;④假设南极北极海拔相同,则9月1日~23日为南半球冬半年,气温较低;24日~30日为夏半年,气温较高,因此总体来说气温较低的日子更多。

![地理必修一 第一章 第三节 太阳直射点的移动(5张PPT)[优秀课件][优秀课件]](https://uimg.taocdn.com/c2e0a62d783e0912a3162a17.webp)

2007年5月20日《新课程》教师版由于黄赤交角的存在,地球在公转轨道的不同位置,地表接收太阳垂直照射的点(简称太阳直射点)会在南北回归线之间移动。

太阳直射点的移动规律只看课本中的文字表述和示意图很难理解,而将太阳直射点的回归运动图由静态的改变为动态的模式图,可以比较直观地表示太阳直射点在地表的运动规律,同时随着移动箭头的指向,有利于空间想象能力的形成。

1.往返式太阳直射点移动规律示意图从图1可以看出太阳直射点的移动规律是:①———②———③———④———①,纬度由0°———23°26′N———0°———23°26′S———0°,北半球节气由春分———夏至———秋分———冬至———春分,以一年为周期往返移动。

正弦式太阳直射点移动规律示意图从图2可以看出:北半球夏至日(6月22日前后)太阳直射在北回归线上,冬至日(12月22日前后)太阳直射在南回归线上,春分日(3月21日前后)和秋分日(9月23日前后)太阳直射在赤道上。

2.从A点到C点(即从北半球的夏至日到冬至日,或从6月22日前后到12月22日前后),太阳直射点从北向南移动;从C点到E点(即从北半球的冬至日到夏至日,或从12月22日前后到次年的6月22日前后),太阳直射点从南向北移动。

同时在图上还可以判断任意一天太阳直射点的犬约位置及直射点的移动方向,如3月12日,太阳直射点的位置大约在图上的F点(在赤道和南回归线之间,即位于南半球),太阳直射点将继续向北移动,再如9月10日,太阳直射点的位置大约在图上的G点(在北回归线和赤道间,即位于北半球),太阳直射点将继续向南移动。

3.根据太阳直射点的位置,判断某地正午太阳高度角及昼夜长短状况及变化趋势。

如6月22日前后太阳直射在北回归线上,是北半球一年中白昼最长的一天,而且越往北白昼越长,在北极圈及其以北地区出现极昼现象。

这一天是南半球白昼最短的一天,而且越往南白昼越短,在南极圈及其以南地区出现极夜现象。