储层流动单元划分及剩余油研究

- 格式:pdf

- 大小:210.62 KB

- 文档页数:2

剩余油分布规律的分析多采用多种方法相结合进行综合研究,常常运用综合地质分析和油藏工程分析两种方法对区域剩余油进行研究。

其中综合地质法主要从地质方面入手,分析研究油气聚集的储层特征及其主控因素、沉积环境、构造演化等基础地质概况,从多个方面对油藏展开精细研究。

油藏工程分析法则注重后期的勘探开发,充分利用动态资料、数值模拟等多个方面进行综合研究,进而定量的研究剩余油的分布范围及特征,弄清其分布规律[2]。

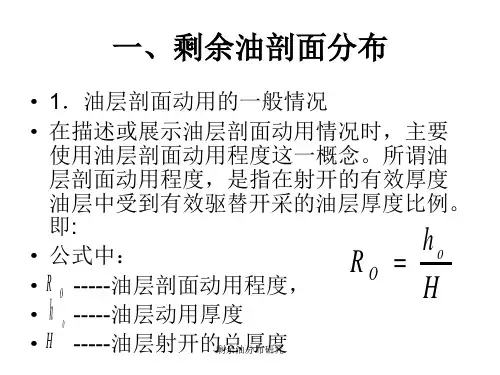

1 剩余油分析方法1.1 吸水剖面测井方法同位素吸水剖面是指在正常注入状态下测定注入井的吸水能力,以确定其吸水量,检查配注影响,评价注水调剖成效,依据水驱效果,定性分析剩余油的分布规律。

1.2 构造分析方法已有研究成果表明,构造高部位往往是剩余油分布的有利区,且高部位的油气富集程度较高,由于构造位置的不同,可能相同油藏的产能会有一定的差别,常常构造低的部位油藏产能相对较低一点,即使在投入注水开发后,油水状态再次重新分布,剩余油仍然会朝着构造相对高的地方运移富集,主要是构造压差和油水密度的不同,导致大部分水都会流向构造低的部位。

但随着高构造部位的油气开采,低部位的油气开始逐渐向高部位补给,最终呈现出构造高部位产量相对较高的特征。

1.3 沉积微相分析方法沉积相控制着储层油气的好坏,其沉积相展布控制着砂体的分布,进而影响着油气的分布。

沉积作用不仅决定着储层储集能力的大小,也控制着储层的内部结构特征,不同沉积相控制的储集能力差别较大。

故可以运用沉积微相的展布特征来综合分析区域的剩余油展布规律。

2 剩余油分布控制的因素控制剩余油分布变化的主要因素应包括如下几个方面:2.1 井网未控制型剩余油因河流性储层具有微砂体相对发育的特征,常常会有因河道的改迁、废弃河道的形成以及决口扇等的形成使得区域存在具有一定储集能力的微砂体。

该类砂体的厚度不大,宽度较窄,但却具有相当好的含油性,油气显示较好,丰度较高,但由于井网布置范围的有限使得这类含油砂体未能被井网控制,进而无法进行驱替,这使得该区域储层中存在大量的剩余油,其勘探开发潜力巨大[3]。

对剩余油分布研究摘要:目前,国内外已达成共识的方法是按储层的非均质规模来研究剩余油,建立不同级别的非均质模型:(1)油藏规模的非均质模型,(2)油层规模的非均质模型,(3)流动单元模型,(4)岩心规模的非均质模型,(5)孔隙结构非均质模型。

以上5个由大到小不同层次的非均质模型,是研究油藏中油气水分布不均及剩余油形成模式的控制因素和地质基础。

每一级模型之间都有内在的联系一、二级非均质形成的剩余油,是在高含水期后期和特高含水采油阶段,提高注水波及体积将要涉及的问题。

关键词:剩余油;资源;分布;研究一、剩余油资源分布特征根据2003年底已开发的268个油田统计,注水开发油田储量占全部开发储量的82.69%,注水采油量占82.37%按开采程度分类统计来看,可采储量采出程度大于60%,综合含水率大于80%的“双高”油田,其可采储量占已开发油田总可采储量的87.7%,年产油量占79.6%,剩余可采储量占71%。

此阶段剩余油饱和度低,累计注入水已占孔隙体积的0.5倍左右(占烃类地下体积CPV的0.68倍),对原开采层系的油层进行整体调整,新井含水与老井趋近,股份公司2003年老区调整井含水仅比平均值低13.5个百分点,并且含水上升很快。

结果表明,油层厚度大,其水淹厚度也相对较大。

有效厚度大于2m的油层平均水淹厚度为65.16%,有效厚度在0.5~1.9m的为58.2%,有效厚度小于0.5m的油层为55.33%特低渗透层水淹厚度只10.8%,其最高值也不超过20%,并且随含水上升看不到有增长的趋势,这是由于特低渗透储层孔喉结构的特点所造成的。

而对于中高渗透油层,随着开发时间的延长、累计注水量的增加,油层的水淹厚度也会随之增加。

二、注水油田剩余油分布特征油田开发初期布署的基础井网和注采系统下,井距比较大,一般采用300~500米的注采井网,对一些中、小砂体控制不住,其控制的可采储量大体只有油田最终可采储量的80%左右,而对中等面积的砂体往往出现注采不完善,水驱控制储量也只有70%左右。

PH油气田H组储层流动单元的识别划分与剩余油分布研究周晓阳;汤军;何健红;徐锐

【期刊名称】《四川地质学报》

【年(卷),期】2011(031)001

【摘要】随着油气田勘探开发进入中后阶段,高含水和低渗透成为继续有效开发的限制因素,使得剩余油的区域分布呈现分散化和边缘化的状态,增加了挖潜难度.为解决这一难题,20世纪80年代C.L.Hearn提出了流动单元的概念,流动单元的研究规模介于砂体规模与微观孔隙规模之间,是油藏精细描述和表征的最基本单元,其准确的识别和划分对于合理评价储层,深化储层非均质性认识,提高油藏数值模拟的精度,确定剩余油分布和调整挖潜对象具有重要意义.

【总页数】4页(P12-15)

【作者】周晓阳;汤军;何健红;徐锐

【作者单位】长江大学地球科学学院,湖北,荆州,434023;长江大学地球科学学院,湖北,荆州,434023;长江大学地球科学学院,湖北,荆州,434023;长江大学地球科学学院,湖北,荆州,434023

【正文语种】中文

【中图分类】P618.130

【相关文献】

1.储层流动单元划分及剩余油研究 [J], 李明泽

2.复杂断块油田流动单元划分及剩余油分布规律研究 [J], 娄文君

3.湿地扇相储层流动单元评价及剩余油分布——以克拉玛依油田二中西八道湾组为例 [J], 唐海发;贾爱林;彭仕宓;史彦尧;罗娜

4.H油田延6段储层流动单元划分与剩余油分布研究 [J], 王志松;欧成华;侯庆杰;孙婧

5.应用储层流动单元研究高含水油田剩余油分布 [J], 李长山

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

储层流动单元识别在利用岩心资料划分流动单元的基础上,用岩心刻度测井资料建立了流动单元储层参数评价模型。

利用该模型对储层空间流动单元进行划分和综合研究,结果表明,根据流动单元的渗流特征、储层质量、渗流能力及沉积微相等方面的特征,可将流动单元划分为7种类型。

流动单元空间分布主要受沉积微相控制,剩余油主要分布于流动能力中等的7类流动单元中。

在开发过程中,由于不同流动单元的变化程度不同,使不同流动单元之间的渗流能力相差较大。

该研究结果揭示了在注水开发过程中高孔、高渗疏松砂岩储层不同流动单元的变化特征以及流动单元对微裂缝的形成、剩余油富集规律的控制作用,为高含水时期油田的控水稳油方案的制定提供了依据。

流动单元是一个横向上和垂向上连续的储集带,在这个带内,影响流体流动的岩石物理性质在各处都相似,并且岩石的特点在各处也相似 1984年Hearn等在研究美国怀俄明州Hartog Draw油田Shannon储层时,发现不同部位储层的质量不同,从而对生产动态的控制作用也不尽相同,由此提出了流动单元(Flow unit)的概念。

目前在流动单元的概念、划分方法及控制因素等方面尚未完全达成共识,这里仅归纳以下几个比较有代表性的定义。

(1) 认为流动单元是指影响流体流动的岩相和岩石物理性质在内部相似的、垂向上和横向上连续的储集岩体。

这样在同一储集岩体(流动单元)内部,影响流体流动的地质参数相似,而不同的流动单元之间,岩相和岩石物理性质差异明显。

(2) 认为流动单元是指沉积体系内以隔挡层为边界按水动力条件划分的建造块(building blocks),它以隔挡层为边界,和构成单元(储层构型,或建筑结构,Reservoir architecture)应属类似概念。

该方法侧重于露头层次界面研究成果指导地下非均质性研究,为定性分析方法。

(3) 认为流动单元是总的油藏岩石体积中影响流体流动的油层物理性能恒定不变且可与其它岩石体积区分的有代表性的基本体积,并认为流动分层指标FZI是最好的划分参数。

基金项目:国家科技攻关项目(2001GA605A Ο11)研究成果。

作者简介:李阳,男,1958年10月生,1982年毕业于华东石油学院,现为胜利石油管理局局机关教授级高级工程师,主要从事油田开发工作。

文章编号:0253Ο2697(2003)03Ο0052Ο04储层流动单元模式及剩余油分布规律李 阳(中石化胜利油田有限责任公司 山东东营 257000)摘要:依据胜利油区河流和三角洲储层的岩性、物性、微观特征、渗流参数和动态信息,分别将该油区两种储层流动单元分为4类,建立了河流和三角洲流动单元模式。

其中,流动单元E 的储层物性最好,流动单元G 、M 为最佳储层和产层,流动单元P 的物性最差。

在特高含水期,流动单元G 、M 内剩余油相对富集,宏观剩余油多富集在流动单元接合部位、隔夹层处;对于河流相储层剩余油多在韵律层上部富集;对于三角洲相储层多在韵律层下部富集。

微观剩余油形式多样,有孤滴、薄膜、网状、斑状和连片状等5种类型。

关键词:储层流动单元;剩余油分布;河流相;三角洲相;胜利油区中图分类号:TE34 文献标识码:AFlow unit mode and remaining oil distribution in reservoirL I Yang(S hengli Oilf ield Com pany L imited ,S IN O PEC ,Dongying 257000,China )Abstract :According to the characters of fluvial and delta reservoirs in the Shengli Oil Field ,two kinds of flow units in this oilfield were di 2vided into four types respectively in consideration of lithology ,physical property ,microscope characters ,sedimentary facies ,and other dynam 2ic factors.The flow unit modes of fluvial and delta reservoirs were developed according to the features of the flow units.The flow unit E has the best physical character ,and the flow units G and M are the best reservoirs ,while the physical character of the flow unit P is the worst.The distribution law of remaining oil in flow units was extrapolated.The distribution laws of remaining oil in different flow units are vari 2ous.The flow unit E is more easily to be water-flooded.The remaining oil was enriched in the flow units G and M.The flow unit P has no development value due to its bad physical characters.Remaining oil is always enriched in the conjunction of flow units and near inter-bed.For fluvial reservoir ,the remaining oil is always enriched in upper layer while it is enriched in down layer for delta reservoir.The similar type of flow units in different sedimentary systems has the different distribution laws for remaining oil.The remaining oil in the delta reservoir is more homogenous than that in fluvial reservoir.The micro pattern of remaining oil has five types.K ey w ords :reservoir flow unit ;remaining oil distribution ;fluvial reservoir ;delta reservoir ;Shengli Oil Field 储层流动单元是在空间上连续分布的具有相似的岩石物理特征和渗流特征的储集体[1~3],流动单元是储层岩性、物性和渗流特征的综合反映,代表特定的沉积环境和渗流场。