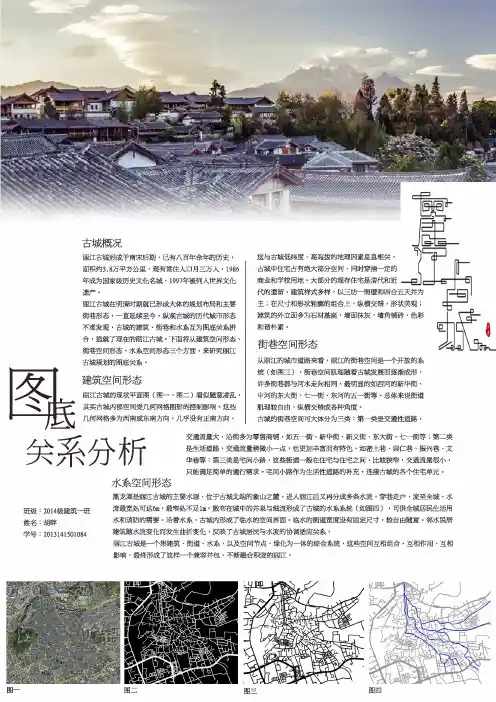

图底关系

- 格式:ppt

- 大小:7.68 MB

- 文档页数:34

城市规划中建筑布局与图底关系的分析与研究摘要:城市做为人们生活与生产劳动的主要场所,人们在城市中工作生活娱乐休闲,创造着温馨的家园,同时也建设着城市,促进着城市的发展。

在城市规划设计中,常常应用“图底关系”理论来进行城市建筑的格局布置,在城市空间与平面布局上,依据图底关系理论进行规划与设计,发挥图底关系在建筑布局规划中的应用价值。

关键词:城市;规划;图底关系;理论;布局;1.前言城市做为我国历史发展演变过程中的记忆片段,在城市中展现着社会的各种文化发展与变化。

如果将城市比作“似文本”,那么城市在被赋予了形态性与空间性的前提下,形态性与空间性之间的形态关系,形成了图与底的关系。

如果把不同的建筑形态看做城市的“图”,也就是具备形态性的建筑体;把城市空间看做为“底”,建筑体在空间中不同的形态反映,构成了城市的图与底的关系。

那么城市文本则是“图”与“底”的完美结合。

对城市规划中建筑布局的设计,则是在城市文本中对“图”与“底”的布局进行规划。

2.图底关系的分析2.1 图底关系理论简述图底关系理论源于格式塔心理学,其中图底关系最具代表的作品,是鲁滨逊的“杯子还是人脸”图,又被称为鲁滨杯(如图1所示)的这幅图。

这幅图中的图底关系,要看注视者的焦点在图形上还是在背景上,注视的焦点不同,显示的画面也不同,这种图形又被称为双重意象。

如果焦点集中在白色部分,则两边黑色部分为底;如果焦点集中在黑色负形上,则白色部分成为底。

这种“矛盾空间”就是利用了注视焦点的交替转换,在二维或三维图像上显示出的模棱两可的视觉效果,造成了空间错乱与交替现象的空间状态。

由此分析得出,图底关系中,被包围的或封锁的容易被看成图,包围者容易被看成底(如下图2所示);其中图底中面积较小部分常被看作是图,而面积相对较大的部分常被看作是底;亮色部分易成为图;暖色部分也易被当做图。

图3 云南某城市部分空间图底关系理论布局图在我国城市建设的空间布局中,通过空间与关体的相互依赖来展现图底关系,二者之间相互补充缺一不可。

图底关系“图底关系”,从格式塔心理学引进到建筑领域的分析图解,经过几十年在设计研究中的运用,已经占有比较重要的地位,建筑学人早已熟悉。

说到图底关系,脑海里会浮现一幅轮廓清晰的图像,图像的具体形式无关紧要,重要的是,我们早已认可这种黑白分明的表达方法。

运用这种方法,分析建筑与城市空间的关系,建筑使用空间和结构设备体系的关系,分析公共空间和私密空间的关系,分析形形色色城市空间的用途,规模,形状和模式,图像外表性格一样,内容却多种多样。

图底关系作为工具,今天仍然发挥作用,但是人的感觉和生活实际都有了变化。

我们在这里讨论图底关系,有的说法可能会与已经习惯的理解有所不同,不过在掌握其它工具以前,可以暂时借用它来加深对变化了的现实生活的理解,尝试地探讨这些变化对建筑的影响.今天我先谈谈关于“图底关系”我的一些看法,谈到“图底”说的通俗一些,也就是背景和前景之间的关系的一种方式,如何去考虑,大家的心中浮现出来不外就是,城市和区域,场地和建筑物之间的这种“图底”尺度关系,但是不光尺度的“图底关系”,还有颜色的“图底关系”;还有秩序的“图底关系”;还有内部功能的“图底关系”。

说这么多“图底关系”,不明白的人可能越弄越迷糊,为什么呢?因为在很多人眼中,这些语言的出现不是代表秩序而是代表混乱,出现这样的情况也不足为怪,每一件优秀建筑作品,无不反映“图底关系”的秩序有力组合和对比,在建筑作品中各种“图底关系”的使用技巧让人折服,他们反映的是什么呢?是主次之分,功能的合理组合,巧妙发掘环境和功能组合之间切入点。

要想找到“图底关系”的掌握技巧,首先需要培养综合和分类各类要素的能力,培养尺度和体量,方向在建筑设计中准确合理,有效的使用。

了解不同地方,不同阶层社会人对建筑的心理认同,了解现今社会传媒的发展方向和突出表现的内容,了解科技对建筑的影响,综合这些内容,经常思考这种要素,那种要素要是加入建筑设计中回产生什么样的效果,加入建筑设计中的可行性在那,有什么难点,不想象和构思就不会可能有效掌握建筑中“图底关系”内容,也不会有突出的建筑设计作品出现的。

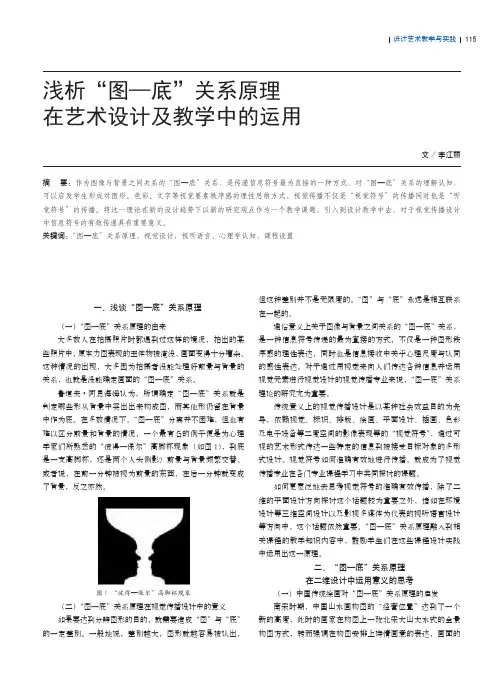

一、浅谈“图—底”关系原理(一)“图—底”关系原理的由来大多数人在拍摄照片时都遇到过这样的境况,拍出的某些照片中,原本力图表现的主体物被淹没,画面变得十分嘈杂。

这种情况的出现,大多因为拍摄者没能处理好前景与背景的关系,也就是没能确定画面的“图—底”关系。

鲁道夫•阿恩海姆认为,所谓确定“图—底”关系就是判定哪些形从背景中突出出来构成图,而其他形仍留在背景中作为底。

在多数情况下,“图—底”分离并不困难,但也有难以区分前景和背景的情况,一个最有名的例子便是为心理学家们所熟悉的“彼得—保尔”高脚杯现象(如图1),到底是一支高脚杯,还是两个人头侧影?前景与背景频繁交替。

或者说,在前一分钟被视为前景的东西,在后一分钟就变成了背景,反之亦然。

图1 “彼得—保尔”高脚杯现象(二)“图—底”关系原理在视觉传播设计中的意义如果要达到分辨图形的目的,就需要造成“图”与“底”的一定差别。

一般地说,差别越大,图形就越容易被认出,但这种差别并不是无限度的。

“图”与“底”永远是相互联系在一起的。

通俗意义上关于图像与背景之间关系的“图—底”关系,是一种信息符号传递的最为直接的方式,不仅是一种图形秩序感的理性表达,同时也是信息接收中关乎心理尺度与认同的感性表达。

对于通过用视觉来向人们传达各种信息并运用视觉元素进行视觉设计的视觉传播专业来说,“图—底”关系理论的研究尤为重要。

传统意义上的视觉传播设计是以某种社会效益目的为先导,依赖视觉、标识、排版、绘画、平面设计、插画、色彩及电子设备等二度空间的影像表现等的“视觉符号”,通过可视的艺术形式传达一些特定的信息到被接受目标对象的多形式设计。

视觉符号如何准确有效地进行传播,就成为了视觉传播专业在各门专业课程学习中共同探讨的课题。

如何更宽泛地去思考视觉符号的准确有效传播,除了二维的平面设计方向探讨这个话题较为重要之外,诸如在环境设计等三维空间设计以及影视多媒体为代表的视听语言设计等方向中,这个话题依然重要。

浅谈图底关系理论及其应用摘要:图底关系理论是美国康奈尔大学罗吉尔·特兰西克教授提出的有关城市设计的一个重要理论,本文通过对传统城市和现代城市的形态分析,初步阐明了图底关系理论的特点,并对其在现代城市设计中的适用范围做了初步总结。

关键词:城市设计图底关系理论城市外部空间Abstract: The theory of figure-ground relation is an important theory in relation with urban design raised by Professor Roger Traneik of Cornell University in the United States. The article discusses the features of the theory of figure-ground relation by analyzing the shape of the traditional city and the modern city. And a preliminary summary of the scope of the adaptation to the theory of figure-ground relation in modern urban design is also pointed out.Key words: urban designtheory of figure-ground relationCitie outside space城市设计,从根本上来说是一门研究城市人类生活形态的学科,其发展也自始而终地反映出哲学的影响。

在上个世纪哲学界中曾发生了一系列多元化的发展趋势,这也引发了当代城市设计理论的多方向发展,其中美国康奈尔大学罗吉尔·特兰西克(Roger Traneik)教授所总结三种城市设计理论,对我国城市设计的发展起到了重要的指导作用,这三种理论分别为图底关系理论、联系理论和场所理论,而其中应用的最广泛的也是为我们所熟知的就是图底关系理论。

2011年11月科教纵横浅谈图—底关系在平面设计中的运用文/冯维玲摘 要:图与底,也就是所谓的正负空间,这种视觉形式中的空间关系作为基础的造型元素出现在平面设计的所有领域之中,平面设计师通常会在图底之间寻找一种平衡,用这种关系为形式和空间带来活力和秩序。

关键词:平面设计;图底关系;视觉心理中图分类号:TB47 文献标识码:A 文章编号:1006-4117(2011)11-0223-01图与底,也就是所谓的正负空间,这种视觉形式中的空间关系作为基础的造型元素出现在平面设计的所有领域之中,例如在标志和符号的设计过程中,需要将相对复杂的含义提炼成简单但有意味的形式时,设计师通常会致力于建立起良好的图底关系;在招贴、版面和页面设计中,留白的部分也是设计元素之一;同样,在书籍设计中,随着时间的进行所做的空间插入和分配,都会影响到读者对作品的感受和认知。

人们习惯于将主要物体相关联的背景视为被动的和不重要的,然而,视觉艺术家很快就注意到了元素周围及元素之间的空间,发现了它们在构成经验并以自己的方式转变为形式上具有的力量。

图与底之间的关系是视觉感知的基础。

图像或图形总是在它与周围环境(底或背景)的关系之中被看到,例如字体相对于页面、建筑相对于他所在的地面、雕塑相对于它内部和周围的空间、照片中的主体相对于它的背景等。

黑色区域里的黑色形态是无法被看到的,失去了分离和对比,形式也就消失了。

在平面设计中作为重要的视觉元素,图和底是相互对立而且统的一体,在平面设计中按照形式美法将图有秩序、有条理、有规律的显现出来则是底所起到的作用。

绝对的分界在图与底之间是不存在的。

根据视觉经验美学原理,封闭空间在平面中占据一定的位置后,必定会有一些虚的空间对于空间的表现度进行调节实,使整个图形的动势、张力得以释放及延伸,而且会分割与图形的距离,各显其是。

人类的视觉节省律、简化律是对这种对图底关系心理体验直接因素,在长期的研究中得以证明,尤其是格式塔心理学家们对此的研究。

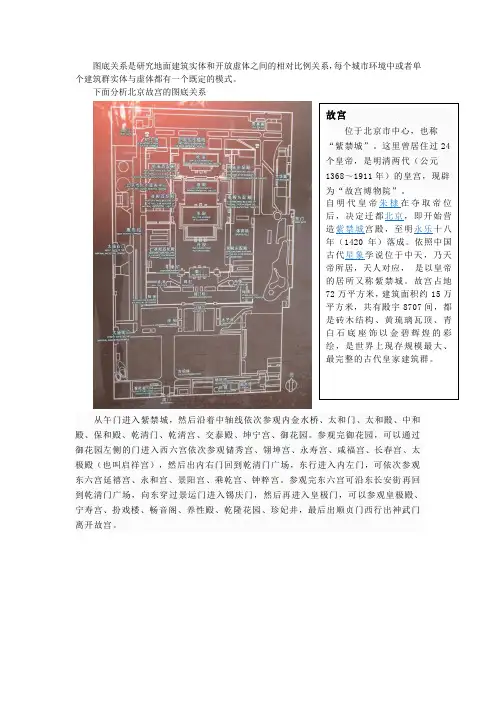

图底关系是研究地面建筑实体和开放虚体之间的相对比例关系,每个城市环境中或者单个建筑群实体与虚体都有一个既定的模式。

下面分析北京故宫的图底关系从午门进入紫禁城,然后沿着中轴线依次参观内金水桥、太和门、太和殿、中和殿、保和殿、乾清门、乾清宫、交泰殿、坤宁宫、御花园。

参观完御花园,可以通过御花园左侧的门进入西六宫依次参观储秀宫、翎坤宫、永寿宫、咸福宫、长春宫、太极殿(也叫启祥宫),然后出内右门回到乾清门广场,东行进入内左门,可依次参观东六宫延禧宫、永和宫、景阳宫、乘乾宫、钟粹宫。

参观完东六宫可沿东长安街再回到乾清门广场,向东穿过景运门进入锡庆门,然后再进入皇极门,可以参观皇极殿、宁寿宫、扮戏楼、畅音阁、养性殿、乾隆花园、珍妃井,最后出顺贞门西行出神武门离开故宫。

故宫位于北京市中心,也称“紫禁城”。

这里曾居住过24个皇帝,是明清两代(公元1368~1911年)的皇宫,现辟为“故宫博物院”。

自明代皇帝朱棣在夺取帝位后,决定迁都北京,即开始营造紫禁城宫殿,至明永乐十八年(1420年)落成。

依照中国古代星象学说位于中天,乃天帝所居,天人对应, 是以皇帝的居所又称紫禁城。

故宫占地72万平方米,建筑面积约15万平方米,共有殿宇8707间,都是砖木结构、黄琉璃瓦顶、青白石底座饰以金碧辉煌的彩绘,是世界上现存规模最大、最完整的古代皇家建筑群。

中路:午门→太和门三大殿→乾清门→乾清宫→交泰殿→坤宁宫→御花园→神武门东路:午门→太和门三大殿→乾清门→东六宫→宁寿宫→珍妃井西路:午门→太和门三大殿→乾清门→西六宫→慈宁宫→养心殿→漱芳斋故宫的建筑依据其布局与功用分为“外朝”与“内廷”两大部分。

“外朝”与“内廷”以乾清门为界,乾清门以南为外朝,以北为内廷。

故宫外朝、内廷的建筑气氛迥然不同。

外朝以太和殿、中和殿、保和殿三大殿为中心,位于整座皇宫的中轴线,其中三大殿中的“太和殿”俗称“金銮殿”,是皇帝举行朝会的地方,也称为“前朝”。

小议图底关系理论在建筑学教学中的应用【摘要】本文从阐释图底关系理论入手,结合自己多年的建筑设计教学体会和心得,以建筑学二年级教学为载体,来探讨图底关系理论在总图设计、平面功能布置、立面造型推敲、模型制作等多个环节当中的应用。

【关键词】图底关系;建筑设计;教学一、图底关系理论“图底关系”是格式塔心理学(也称完形心理学)中的一个术语。

图底关系理论告诉我们:“在我们观察客观世界时我们会注视其中某一形态,这一形态会从其他形状里浮现出来,虽然其他形态同他的形式是一致的,但却成为背景而后退,浮现在上面的形态叫做图,成为背景而后退的部分称为底”。

言下之意,我们在感知客观对象时并不能全部接受,而是有选择的接受其中的一部分。

于是感知对象必然区分为图形与背景。

图形清晰,背景模糊;图形小,背景大;图形是注意力的焦点,背景是图形衬托,图形是鲜明、积极、突出的,而作为背景的底子则相对模糊、消极,退隐其后,对图形起着衬托的作用。

一般而言,图形与背景差别越大,图形就越易察别。

图底关系理论常用在城市设计的研究和分析当中,笔者认为这种理论也同样适用于建筑设计的方法论中,对建筑设计教学同样有帮助,也更容易被学生们接受。

下面笔者将从实际教学环节来探讨这一理论的应用。

二、图底关系理论的应用建筑设计课是一个教与学相互作用的过程。

在教与学的过程中,老师的教与学生的学是这一过程中的主要矛盾。

教师的教,必须遵循学生的认知规律和适应学生的心理特征,“师傅领进门,修行在个人”,这句话固然没错,但是建筑学二年级课程设计笔者认为仍然主要靠老师引导。

如果说一年级的建筑初步课程仅仅是建筑入门的话,那么二年级就要帮助学生“登堂入室”,慢慢揭开建筑学的神秘面纱。

1.生活中的图底关系教学应该密切联系生活和身边熟悉的事和物,深奥的理论应该用生活化的语言来表达,这样会做到事半功倍。

图底关系在生活中处处可见,如家装设计中,家具、灯具、装饰壁画等相对于地面和天花板来说就是“图形”,而地面天花板便可称为“底”;山林中的寺庙建筑是绿色背景里面的“图”;一群女孩子走在一起,最漂亮的那位成为“图”,跳出背景。

基于图底关系的建筑设计正负形法构图技巧研究摘要:图底关系是由完形心理学发展起来的一种图形对象辨析关系,图底可以互相反转以获得不同的信息内容。

而正负形法是在平面构成的基础上通过图底的多次反转取得灵活的构图效果。

本文结合了丰富的实际案例论述了基于图底关系的平面正负形操作构图技巧。

作者简介:周澧骊,男,广州科技职业技术大学,建筑工程系,助教;通讯作者,电子邮箱:*****************图底关系以图形观察中的对象地位的侧重来凸现核心要素,在过去图底间被认为不可反转,但随着完形心理学(即格式塔心理学gestalt psychology)的提出,对从事平面设计,空间设计等专业的设计师,工程师提供了新的设计思路。

格式塔心理学强调人后天经验积累和认知行为的整体性,在对象观察中,专注对象的差异性可以获得丰富的信息和对象关系。

图形构成里部分与整体的关系不再是简单的相加,对象整体所包含的信息内容可能大于部分内容的信息之和。

图底关系的经典图示“鲁宾酒杯与人面相”展示了当视觉焦点在黑白图形中转换时可获得不同观察的信息。

(图1:图底关系基本图示——鲁宾酒杯与人面相,来源百度图片)所以在建筑设计中,通常意义上被视为“图形”的建筑对象也可以反转为“背景”要素。

而常被忽略的作为“背景”要素的环境或场地设计内容也可以成为设计的主角。

并且在建筑设计的实践中,图底设计方法也可以运用于建筑内部空间的设计,或空间构成的逻辑关系建立。

正负形法正是基于图底关系中经典的黑白图底反转操作,在平面图形中进行构图设计。

正负形法可以将黑白图形定义为互相对立的图形关系。

构图操作中可以着重设计“白底”或“黑底”的任一对象。

1正负形法的基本定义正负形法可理解为在图形构图中:“正形法”通过明确的图形进行加法操作,例如日本建筑师安藤忠雄名作维特拉会议中心通过不同比例的矩形体块进行叠加获得了形态丰富的图底关系。

“负形法”即设计专业常提及的“减法”操作,在完整形中通过一定逻辑进行剪切,来获得丰富的图底关系。

图底理论与联系理论一、图底理论在介绍图底理论前有必要对格式塔心理学加以介绍,实际上,图底理论是格式塔心理学在城市设计理论的一种应用。

(一)格式塔心理学与图底理论1、格式塔心理学原理格式塔心理学派创立于1912年,不同于其他心理学派,它强调经验与行为的整体组织,反对当时流行的构造主义学派的元素学说和行为主义心理学派的“刺激一反应”公式。

格式塔心理学家认为,知觉到的东西要大于眼睛见到的东西,大脑皮层对外界刺激进行了积极的组织,任何一种经验的现象,每一成分都牵连着其他成分,每一成分之所以有其特性,是因为它与其他部分之间的关系。

虽然,任何一个格式塔都是由各种要素或成分组成,但它绝不是构成它的所有成分的简单叠加,一个格式塔是一个完全独立于这些成分的全新的整体。

它既不能分解为简单的元素,它的特性又不包含于元素之内。

格式塔心理学派生出了若干组织原则,这些良好的组织原则包括:图底关系、简洁律、组合规则和恒常性。

(1)图底关系图底关系即图形与背景的关系,是最重要的格式塔组织原则之一。

格式塔心理学家通过大量实验发现了图形与背景构成关系的一些规律。

埃维加·鲁宾(E.Rubin)发现,一个视知觉通常可以分为两个部分,即图形和背景,图形通常成为注意的中心,看起来被一个轮廓包围着,具有物体的特性,并被看成一个整体,视野的其余部分则为背景,它缺乏细部,往往处于注意的边缘,背景不表现为一个物体。

在知觉场中,图形倾向于轮廓更加分明、更加完整和更好的定位,具有积极、扩展、企图控制和统治整体的强烈倾向,而背景则因缺少组织和结构而显得不那么确定,表现消极、被动,处于从属和被支配地位的态势。

人们在感知客观世界时,“知觉野”是一个不停地变化的概念,大可以是“经历一个城市”,小可以是“观看一幅照片”,在不同的“知觉野”中都存在着“图形一背景”的主次关系,如果是一个连续的过程,“图形一背景”关系则处于一个相互转化的过程之中。

(2)简洁律格式塔心理学家认为,每一个心理活动领域都趋向于一种最简单、最平衡和最规则的组织状态,形成结构稳固的好图形,这一特征被M。

浅析平面图形中的“图—底”关系表达作者:皮文君蔡克中来源:《工业设计》2019年第07期摘要:本文从理论的角度来研究图底共生图形产生的图底关系,及其在现代平面设计中的应用。

旨在进行图面与图底关系的研究中分析出更多理论依据。

通过本论文,我们将进一步了解图面与图底之间的关系并运用实际理论,设计出更好的视觉图形作品。

关键词:图底关系;图底共生;图形;平面设计中图分类号:J51 文献标识码:A文章编码:1672-7053(2019)07-0087-021 图形的图底1.1 图形的“图—底”在远古时期,原始人未能形成语言及文字的传达,沟通都是靠一些简单的、相互熟悉的肢体动作作为交流的基础。

久而久之,当想要表达的事物逐渐复杂的时候,简单的肢体动作,便不能满足人们所需的要求,这个时候就有一些图形上的表达。

人们开始通过利用一些石头,沙尘等工具绘制一些简单的图形,使大家明白其所想要表达的意思,图形便由此而生。

1.2 “图—底”共生图形图面与图底关系是最基础和最原始的视觉现象之一,在中国古代白勺《易经》和老子的《道德经》中,讨论了有关阴阳的概念、存在与否以及是非虚实。

并由此产生了太极和八卦等经典传统图样,非常值得后人考究。

在艺术设计形式中,张力的表现方式可以引起视觉的扩展,或者是图像在脑海中呈现的延伸感,同时增强视觉形象的动感效果。

利用定向张力的有效手段可以更好的刻画形态陛格[1]。

在现代设计美学中,为了增强画面视觉力场的形式,从不存在运动的地方观察到运动,这就是张力,这种张力是艺术设计形式效应中的一种极为重要的性质。

在太极图形中张力表现为定向运动的扩张感,这是一种静态的扩张,可以被视觉经验直接把握,不需要借助联想的手段。

在艺术设计形式中,张力的表现手段可以造成视觉上的扩张,也可以是意象性的延伸,同时可以强化视觉形象的动势。

在设计传达艺术图形时可以借助趋向性的动势张力这种有效手段[2]。

2 “图—底”关系的整体性认知在心理学中,将视觉中心与周围环境用“图面”和“图底”来表示,“所谓确定图底关系,判定哪些图形从背景中突出出来形成图面,哪些图形仍留在背景中作为背景的图底。