第十讲 宋代山水画赏析

- 格式:ppt

- 大小:6.53 MB

- 文档页数:38

国画山水十大名画赏析

国画山水是中国传统绘画的重要分支之一,它以描绘自然风景为主要内容,具有浓郁的文化内涵和艺术价值。

以下是国画山水十大名画的赏析:

1.《千里江山图》:作者为北宋画家王希孟,画面描绘了长江流域的壮美景色,色彩鲜明,构图恢弘,是中国山水画的代表作之一。

2.《白雪山图》:作者为南宋画家谢赫,画面以太白山为背景,表现了独特的山水风貌和自然景观,形式上极具表现力。

3.《水墨花鸟图》:作者为明代画家徐渭,画面以花鸟为主,运用水墨技法,表现出极具生动感的自然景观,是中国画的杰出代表作之一。

4.《清明上河图》:作者为北宋画家张择端,画面描绘了北宋汴京的繁华景象,构图精美,色彩绚丽,是中国传统艺术的经典之作。

5.《渔舟唱晚图》:作者为宋代画家马远,画面以渔船为背景,表现了江南水乡的美丽景色和人文情感,是中国山水画的杰作之一。

6.《富春山居图》:作者为元代画家黄公望,画面描绘了江南富春山的壮美景色,线条流畅,色彩淡雅,富有古典气息。

7.《十八学士图》:作者为明代画家顾恺之,画面描绘了唐代十八位文学巨匠的生活场景,构图繁复,细节丰富,是中国传统文化的珍贵遗产。

8.《红楼梦图》:作者为明代画家高鹗,画面描绘了《红楼梦》的故事情节,构图精美,画风细腻,是中国文学与绘画的结合之作。

9.《山水十二屏》:作者为清代画家郑板桥,画面描绘了中国南方的山水景象,构图严谨,色彩和谐,是中国山水画的杰出代表作之一。

10.《八大山人千里江山图》:作者为清代画家八大山人,画面描绘了中国南方的江山美景,构图简洁,意境深远,是中国山水画的代表作之一。

浅析南宋山水画的特征作者:尹晓辉来源:《文艺生活·文艺理论》2011年第02期摘要:南宋山水画是中国古代山水画发展的一个高峰,院体画和文人画都取得了一定的成就,而院体山水占统治和主导地位,南宋四家李唐、刘松年、马远、夏圭是最有代表性的四位画家,其中李唐四四家之首,对南宋山水画的变革起了重要的作用,特别是在用笔用墨方面,而马远则是在构图方面做出了重大的探索。

关键词: 南宋;山水画;特征;南宋四家中图分类号:J211.26文献标识码:A文章编号:1005-5312(2011)05-0162-01一、时代背景我们在讲秦朝兵马俑的时候,一定会说到秦始皇;在讲到佛教美术时,一定会想起武则天;在讲到书法艺术时,一定会提到李世民;在讲到北宋美术时,一定会谈到宋徽宗。

公元1125年10月金人下诏攻宋,由于统治者软弱,军队节节败退,金人于1127年攻陷东京,北宋灭亡,就是历史上的靖康之变。

同年康王赵构在南京称帝,建立南宋。

南宋同样面对金人的侵扰,统治者对金求和,年年进贡,岁岁乞降。

虽然在政治军事上比较的失败,但是却换来了长久的和平。

加上北方的手工艺人大举南迁,极大速进了经济科技的发展,当时流传的一句谚语“苏湖熟,天下足”足以说明农业的发达,还有古代的四大发明中的三大发明活字印刷术、指南针、火药都在南宋,当时的物质文明和精神文明所达到的高度在历史上是空前绝后的。

宋室南迁之后虽然只剩下半壁江山,处于偏安动荡的局面之下,但是绘画艺术的繁荣情况仍不亚于北宋,高宗自己喜欢工书作画,在位36年,“访求法书名画,不遗余力,展完摩拓不少息”。

开设画院,招揽画工,临安画院之盛,不减汴梁。

此时的南宋统治者怀着强烈的苟且偷安情感,安逸享乐的情绪异常高涨,高宗重建画院,此时的绘画艺术进入最后的全盛阶段。

南宋的院体山水画达到极盛一时,其中的美学思想还是有很大一部分是对北宋文人画思想的继承。

宋朝画论家十分重视意境的创造,如苏轼《题王维吴道子画》一诗说:“吴生虽妙绝,犹以画工论。

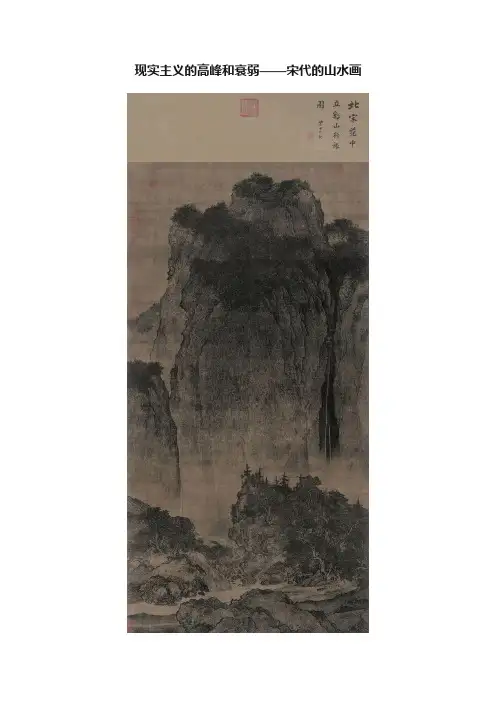

现实主义的高峰和衰弱——宋代的山水画我们正进入中国山水画历史上又一个重要阶段。

因为六朝人对自然的发现和对艺术家创造力的认识,唐朝人对空间的感受和对笔墨表现范围的掌握,正在一批被后人奉为楷模的大师作品中结出果实。

五代和宋朝历史(907—1279)一开始很混乱。

中国在唐朝崩溃后陷入新的四分五裂之中。

五代时北方内战不断,在当时能画出什么作品,实在使人惊奇。

相比之下,南方各小国相比之下显得稳定和安宁,南京和成都的小朝廷,给逃出北方的学者、诗人和画家们提供了避难所,这些人带来了唐朝宫廷艺术的残余之物。

960年,宋朝开国者征服了北方,建都于汴京(今天的开封)。

十五年后,又成功地灭掉南方诸国,中国重新统一了。

在南方诸小国中,南唐的末代君主奢侈昏庸,荒于政事,但却精于艺术鉴赏,还是多愁善感的词人,他择以为友的不是朝臣官吏,而是诗人画家。

975年,他和手下的文人学士们被押解到汴京,成为不幸的囚犯。

他们悲伤地怀恋南京的旧事,以度过痛苦的残年。

他们中间有位巨然和尚,是山水画家,只知道继承了董源的山水画风格。

至于他怎么得宠于君王,就不甚了解了。

而董源作为宫苑里默默无闻的小官,要到963年他死后100多年,才在画史中出现他的名字。

由于后代评论家对董源、巨然推崇备至,所以有必要知道,为什么他们那么不同一般。

宋人记载说,董源主要以画传统的龙和着色山水出名。

就我们所知,第一个称董源、巨然为江南画风创立者的,是科学家、考古学家和天文学家沈括(1031—1095)。

沈括没有用中国画论中比比皆是的那些套语,简单地称董源的画气韵生动。

他指出董源“不为奇峭之笔”,既不画北方的悬崖陡壁,也不作晚唐画家的梦幻图,而是“多写江南真山”,“尤工秋岚远景”。

沈括在其《图画歌》中用一句诗来概括重要画家不同的风格,也谈到董源、巨然:江南董源僧巨然,淡墨轻岚为一体。

他还指出,巨然的画往往简率为之,宜于远看(类似莫奈的作品)。

用笔草草,越成熟越追求印象效果(又像莫奈)。

北宋时期著名山水画家燕文贵二十六幅经典绘画作品赏析北宋(960年-1127年)是中国历史上继五代十国之后的朝代,共九位皇帝,享国167年,与南宋合称宋朝,又称两宋,因皇室姓赵,也称赵宋,是中国历史上经济文化最繁荣的时代。

公元960年,后周诸将发动陈桥兵变,拥立赵匡胤为帝,柴宗训被逼禅位于赵匡胤,宋朝建立,定都东京开封府(河南开封),1126年靖康之变后,金国军队兵临汴梁,次年灭亡。

北宋建立以后,绘画艺术发展迅速,反映现实生活绘画内容极为突出。

尤其是宋徽宗时期,继承前朝旧制,在宫廷中设立了“翰林图画院”,一批批技艺精湛的职业画家应运而生,包括帝王宋徽宗在内的诸多画作,更加注意写生和技法的探索,呈现出巨匠辈出,异彩纷呈的繁荣景象,使山水画发展到了一个新的高峰。

这一时期比较有名的山水画家较多,杰出代表有齐鲁画派李成,关陕画派范宽。

宋后期的水墨山水画以米芾最为著名。

还有李公麟、郭熙等人,他们擅长用多层烘染和画点点的排列,使积墨、破墨等技法,达到云山蒙笼,烟雾缭绕的效果。

前面我们已经欣赏李成、范宽、米芾、李公麟、郭熙和张择端六位著名画家的作品,下面我们欣赏武宗元、王居正、燕文贵、赵昌、王诜和赵佶等六人绘画作品。

北宋著名山水画家燕文贵绘画作品有:《江山楼观图》《溪山楼观图》《群峰雪霁图》《秋山琳宇图轴》《三仙授简图》《秋山萧寺图》《纳凉观瀑图页》《奇峰万木》《奇峰万木图》《楼阁山水》《秋江晚翠图》《江村图》《烟岚水殿图》《层楼春眺图页》《寒林雪栈图》《江干雪霁图》《江山雪霁图》《梅石瀑泉图》《秋山访道图》《山水》《山水2》《山水3》《武夷叠嶂图》《雪景山水》《雪山行旅图》《雪山图》《岳阳楼图》等。

下面我们一起欣赏北宋著名山水画家燕文贵绘画作品燕文贵,浙江吴兴人。

原本是军中仆役,于太宗朝驾舟至京师,受高益举荐,进入翰林图画院,参与相国寺与玉清昭应宫壁画制作,真宗时升任图画院祗候。

擅画山水、屋木、舟车等题材,在宫廷画院中,燕文贵所创立的“燕家景致”与范宽的“巨嶂山水”并列,是继关同、李成之后,北方山水画派的两大主流。

宋代山水画的特点浅析宋代,是中国文化艺术的一个辉煌时期,其中最为杰出的便是山水画。

以胡公虎、郭熙、范宽为代表的宋代山水画家,以其独特的创作手法和艺术风格,为中国山水画的发展奠定了坚实的基础。

本文将通过分析宋代山水画的特点,探究其艺术魅力所在。

一、笔墨渲染的高超技巧宋代山水画家以笔(毛笔)墨渲染山水画,给画面注入大量的生命力和情感色彩,特别是在墨色的运用上。

墨色是山水画中最为重要的元素之一,它不仅能够处理物象的大小与远近关系,还能够塑造出山水画的气氛。

宋代山水画家工整的筆觸和精湛的技巧,使得墨色变得更加细腻丰富,并且能够表达出更深层次的意境。

二、巧妙运用“余白”处理画面宋代山水画家在画面构图和空间处理上,广泛运用“余白”这一技法。

所谓余白,就是画面上的空白区域,它所传达的情感和意境,是同样重要的。

巧妙地利用余白,能够使画面更显得自然、流畅,给人以宽广、恬静的感受。

宋代山水画家在余白处理上,无不体现出一种“虚实相生”的精神,使得画面的意境更为深邃。

三、追求自然真实的意境以上几点都是宋代山水画家用笔入墨所追求的手法,在绘制意境上,他们更注重表现山水自然之美。

他们以观察和领悟自然风貌、形态与轮廓为基础,以确切的实际生活为依据,致力于描绘出一种众生共鉴的自然之美,体现出深厚的生态思想。

通过画笔展现天地之妙,志气之盛,鬼斧神工的神奇山水画,则是他们最鲜明的特点之一。

而这些自然山水在宋代山水画家手中,就成了一道道赏心悦目的美丽风景,让人流连忘返。

总结以上三点便是几则宋代山水画的特点,笔墨的渲染技巧、余白的处理和自然真实的意境,都透露出他们在创作上的深刻思考和注重细节的态度。

这也是为什么他们的画作在当时的文化艺术界和现在的收藏市场,都有着巨大的影响力。

透过他们创作的作品,我们可以看到之前的文化历史,以及艺术发展所趋向的道理。

此外,其舒展自由、饱含生命和朦胧意境的表现手法,也流传到现今山水画中,为后来者所学习和继承。

恢弘壮美的北宋山水画——北宋山水作品教学赏析文/冯学茂摘要:高中美术课程《绘画》,围绕着国画的艺术风格,国画的主要技法等方面来了解、对比及研究与评价。

而对国画的认识,特别是盛唐之后的北宋各种山水流派纷至沓来,目不暇接,要站在特定的历史时期去品读、临摹北宋不同流派的山水作品特色。

本文以北宋翰林院山水巨匠---范宽与郭熙的主要作品作为鉴赏对象,浅谈如何在高中课堂开展国画山水作品鉴赏教学活动。

关键词:高中鉴赏;中国画;北宋;范宽;郭熙时光飞逝,本人从事高中美术鉴赏课堂教学也已经有18个年头了。

高中美术鉴赏课对于每一位高中学生所具有的重要性,也是显而易见的。

高中美术新大纲要求:高中学生应当具备基本的审美鉴赏能力。

而高中美术鉴赏《绘画》模块中的国画鉴赏部分,因其种类多,表现手法、风格多样,历史背景复杂,是学生比较难理解的。

进入宋朝,恢弘壮美的巨制山水画作开始独领风骚,笑傲画坛。

尤其北宋时期的山水作品,创作之初,更多的是提供当朝皇帝政务之余,足不出户,就能饱览名山大川,消遣娱乐之用。

所以,画幅大,笔法细腻,皴法自然,山石多现主峰高耸陡峭,次峰伴随左右,体现出明确的君臣关系。

北宋山水作品装裱多以立轴样式,突出山水景物本身,观览此画,犹如置身其中,可游、可行、可居、可望。

画面又以多视角的透视手法,称为散点透视法。

与西方绘画追求真实光影的焦点透视法大不同,北宋山水作品形神兼备,观览此类型画作,能很快将人带入画中游览,穿行,呼吸着山水林间的清新空气,乐哉快哉。

山石形状与肌理,运用各种表现技法,呈现出各种不同的艺术风格和流派:北宋的李成、范宽,他们以不同的画风和卓越的贡献,创立了当时两大主要流派。

李成画的水墨山水,善用淡墨的情韵,体现山水的灵秀。

李成创造的“卷云皴”,他的作品虽没有留下,但从师承李成的北宋翰林院画家郭熙的《早春图》画中可以看到卷云皴的表现形式。

北宋另一主要流派山水画家是范宽,范宽与李成虽然是北方流派,但是,与李成有很大的不同。

五代南唐北宋时期画家巨然十一幅山水绘画作品赏析琴棋书画,古代被称作文房四艺,是文人墨客颇为称许的娱乐活动,古人认为,抚琴、弈棋、写字、作画,或者只是听琴、观棋、赏字、阅画,领会诗情画意,能赏心悦目,陶冶情操,有益于健康和长寿。

五代南唐时期绘画中出现的那些生活用品、山川河流,真实地反映了当时人们的生活方式和科技水平,结合古画年代背景的记载,赏画更是别有一番趣味。

——题记五代十国时,虽然国家四分五裂战乱连年,南唐都城所在地却相对平稳,于是有了书画艺术的一个发展高峰期。

特别是中国山水画发展的重要时期,一些画家在唐代以青绿或水墨青绿在屏障上挥写大山大水或松石林木的基础上,深入大自然中进行创作。

五代时中国水墨山水画趋于成熟,以以荆浩、关仝为代表的北方画家和以董源、巨然为代表的南方画家创立了真实生动地雄伟北方峻岭和秀丽江南山川两大山水画体系,世称“荆、关、董、巨”。

五代时,人物画的题材内容日渐宽泛,宗教神话、历史故事、文人生活等都成为描绘的主题。

画家多注重人物神情和心理的描写,传神写照的能力的能力又有提高。

山水画在此时的变化是最大的,从选材到技法,都有了一个飞跃,山水被作为生息的环境加以描绘。

五代的花鸟画也出现了以宫廷苑囿中的珍禽奇花,画法精细,以轻色渲染而成;二是水鸟野卉,画法多用墨笔,色彩极少,相对黄筌一派的风格,这一派被称作“徐家野逸”,这种现象被称为“徐黄异体”。

这里介绍五代著名画家巨然绘画作品。

巨然,生卒年不详,江宁(江苏南京)人。

五代画家,僧人。

早年在南京开元寺出家,南唐降宋后到汴京(河南开封),居于开宝寺。

擅画山水,师法董源,专画江南山水,所画峰峦,山顶多作矾头,林麓间多卵石,并掩映以疏筠蔓草,置之细径危桥茅屋,得野逸清静之趣,深受文人喜爱。

以长披麻皴画山石,笔墨秀润,为董源画风之嫡传,并称董巨,对元明清以至近代的山水画发展有极大影响。

巨然善画江南野逸之景,笔墨秀润,较董源山水更具田园风致和诗意。

宋代山水画中的道家思想探析宋代山水画是国画发展史上的一个重要时期,其代表作品以写实手法而以,浑厚、淡泊的风格在当时得到了非常高的评价。

与此同时,山水画中的道家思想也得到了广泛的传播和发扬。

本文将对宋代山水画中的道家思想进行探析。

1.大自然的表现宋代山水画中的道家思想是一种本质上与自然、人性和宇宙密切相关的思想观念。

这种思想在画作中通过塑造大自然的形象表现出来。

画家在构图时,尤其注重山石的“气韵”,将大自然描绘为一个不断变换的有机整体,以表达出自然的神秘、宏伟与博大。

同时,画家表现大自然时也注重内在的灵性与生命力,强调“形胜于色”和“神韵著述”的特点。

这种表现方式就像是一种静态的具象表达,将山水生命的自然状态展现於画布之上。

2.追求虚于实另一方面,宋代山水画所表现出来的为道家思想,还包括对于虚于实的追求。

对于道家思考,实际上将无中的阳和阴以及空中的诸多事物视为动态的价值体系。

道家是一种在生命的不完整性中,通过平衡阴阳双极,达到自然平衡状态的一种完美哲学。

在画作中,画家强调背景与原型的重要性,将山水、禽鸟、植物等事物呈现出来,并使这些事物在有机性方面能够成功匹配。

同时,画家也注重画面与氛围的营造,让观者在审美体验中,在虚实结合的美感上有了敏锐的感受。

3.慢节奏的自然表现方式在宋代山水画中,画家往往选择慢节奏的表现方式,以传达一种与时代相脱落的存在感。

画家在表现景物时,常常采用多点透视,以达到一种“有限的笔法,自由的想象”的效果。

这种慢节奏的表现方式,使得画家在工作时能够真正感受到画作的魅力与自然之间的联结。

同时,这种表现方式也能够使得观者在欣赏时,从画作中感受到一种透过自然的沉思,达到与世界的交流。

这种态度也是道家思想中的一种流派,传达出大自然与生命连通运动的具体概念。

二、画家的表现意图及特点1.表现意图的多样性宋代山水画家在塑造大自然的形象时,有着多种不同的表现意图。

其中包括表现自然的丰富性、表达大自然的灵性、探究大自然的强有力力量以及表现自然的一切优雅等等。

李唐的山水画艺术欣赏李唐(1070年-1122年),字希若,号汉源居士,是宋代著名的山水画家。

他生于湖北黄州(今湖北黄冈市黄州区),早年游历山川,广泛学习传统绘画技法,并深受南宋文人雅士们的赞誉和推崇。

李唐以其独特的笔墨风格和精湛的山水画技艺而闻名于世。

1. 李唐的画风特点•追求意境:李唐擅长表达深沉而含蓄的意境,他注重山水画作品中自然景物和人文情感相结合,力求传达出一种内心静谧与宁静。

•笔墨轻润:他使用笔墨灵动、流畅,在细腻入微的描绘中展现出山水的韵味。

他善于运用积素成像、泼墨渲染等技法,使作品更加富有变化和生机。

•造型简洁:李唐在表现自然景物时力求简约而不失立体感。

他以少数的几笔,勾勒出山川形态和树木林立的画面,给人以余力观赏的愉悦感。

2. 作品欣赏2.1 《秋山行旅图》秋山行旅图秋山行旅图《秋山行旅图》是李唐创作于1120年的一幅画作。

整幅画以青翠欲滴的秋天景色为背景,描绘了一幅宁静祥和的山间行旅场景。

画面中有流水潺潺,远处有高耸入云的群峰和浓密的森林。

通过细腻而稳定的线条勾勒,使得整个画面更加富有层次感和空间感。

观者领略到了李唐艺术中所追求的平和与宁静之美。

2.2 《山水清音图》山水清音图山水清音图《山水清音图》是李唐在1115年所创作的另一部代表作品。

这幅画以苍茫浩渺、广阔无边的自然风光为主题,在构图上注重了对象与背景之间的比例和平衡。

画面中以山峰为主线,流水穿过山间,远处有起伏的群山和松柏成林,给人一种广袤辽阔的视觉冲击力。

李唐运用线条勾勒出远近山川的纹理和形态,使得整个画面更加生动、细腻。

3. 影响与价值李唐对中国绘画艺术产生了深远的影响,他以其独特的艺术风格和精湛的技法开创了宋代山水画发展的新局面。

他注重表达意境与情感,并在造型上力求简洁而不失立体感,在后世几乎成为了中国山水画的典范。

作为历史文化遗产,李唐创作的山水画具有很高的艺术价值和收藏价值。

通过欣赏他的作品,我们可以领略到他对大自然之美和心灵世界之追求,同时也能感受到他所捕捉到的那份平静与宁静。

[美术鉴赏论文]美术鉴赏论文《浅析北宋时期山水画》篇一: 美术鉴赏论文《浅析北宋时期山水画》浅析北宋时期山水画摘要:宋朝延续300多年,其绘画在隋唐五代的基础上继续得到发展。

山水画发展到宋代,出现前所未有的兴旺景象。

无论从题材内容还是从表现形式和表现方法都更加的多样化,出现了一批有杰出成就的画家,他们以古人为师,以自然为师,以吾心为师,创作了具有丰富审美特色,面貌各异的山水画杰作,为后人留下了宝贵的典范,在美术史上树立了一块重要的里程碑。

通过下面对一些主要画家及其作品的介绍,可以了解山水画在北宋所取得的巨大成就。

关键字:山水画表现手法寒林雪景北宋山水画坛在五代的基础上人才辈出,风格技法多彩纷呈,成就突出。

出现了李成、范宽、燕文贵,惠崇等划时代的杰出画家。

范宽得助于终南,太化;高克明“喜游山水间,搜奇访古,穷幽探绝,终日忘归”。

不少山水画家都有自己特色,燕文贵画山水楼观,号“燕家景致”;许道宁擅长寒林,平远,野水,表现山峰峭拔,林木劲硬的风貌。

燕文贵曾在汴梁大街买画,许道宁在汴梁买药时画山水招揽顾客,他们有都与都市世俗文化有着不同程度的联系1.李成李成,字咸熙。

擅长画寒林平远之景,在宋初极负盛名,被誉为“古今第一”,但他为人矜持,不轻易为王公贵族作画,因此其画颇为难得。

开封祖国寺附近的宋家药铺门首因有他所画的山水壁画,被誉为“山水宋家”。

李成的山水画以“气象萧疏,烟林清旷,毫锋颖脱,墨法精微”而自成一格。

他擅长用幽淡多层次的水墨画平远开旷的景色,世称“惜墨如金”;又以爽利秀润的笔锋画寒林枝杈,俗谓之“蟹爪”。

《情恋萧寺图》《情恋萧寺图》是流传在国外一幅影响较大的传为李成的作品。

此图作为高山峻岭,深沟巨壑,前景突兀巨石,以边平缓,一边峭拔,产生一种体积感和重量感。

岩石的轮廓线,用笔坚实有力,所组成的表面结构具有质感。

中景山涧瀑布飞流直下前景深潭,与远景处一悬瀑形成互相呼应之势。

途中造型曲尽变化的“蟹爪树”,树干枝杈笔法稳健有力,树态展枝摇曳,显得生动活泼。

宋代山水画美术赏析

宋代山水画是中国美术史上重要的一个部分,它标志着中国山水画的成熟和高峰。

在宋代,山水画得到了极大的发展,其技艺和表现形式都取得了巨大的进步。

以下是对宋代山水画的美术赏析:

1. 构图与布局:宋代山水画的构图讲究层次感和空间感,通过山水的远近、虚实、疏密等手法,创造出深远的空间效果。

画家善于运用“透视法”和“计白当黑”等技法,使得画面层次丰富,有深度。

同时,宋代山水画的布局十分精巧,通过对自然景物的提炼和取舍,使得画面简洁而富有诗意。

2. 笔墨与线条:宋代山水画的笔墨技法已经相当成熟,画家们运用各种笔法,如“披麻皴”、“斧劈皴”、“云烟皴”等,表现出山石、树木、水流等自然景物的形态和质感。

同时,宋代山水画的线条极富表现力,通过线条的粗细、曲直、刚柔等变化,表现出景物的动态和生命力。

3. 色彩与调色:宋代山水画的色彩运用十分讲究,画家们善于运用各种色彩,表现出自然景物的丰富多彩。

同时,宋代山水画的调色十分精细,画家们通过在墨中加入不同量的水分和颜色,调制出各种深浅、浓淡的色调,使得画面更加生动和真实。

4. 意境与情感:宋代山水画不仅仅是表现自然景物,更是表达了画家内心的情感和思想。

通过对自然景物的描绘,宋代山水画传达出一种超脱尘世的意境,让人感受到一种与自然合一、与天地同呼吸的境界。

同时,宋代山水画也反映了当时社会的审美情趣和文化精神,

表现出浓厚的人文气息。

总之,宋代山水画是中国美术史上的瑰宝,它以其高超的技艺和深刻的思想内涵,成为了中国画的重要代表之一。

通过对宋代山水画的赏析,我们可以领略到中国画的独特魅力和精神内涵,也可以更好地理解中国文化和历史。

透视宋元山水画的诗意空间美宋代是中国绘画史上一个繁荣的时期,特别是在山水画领域。

宋代山水画主要有南宋和北宋两个时期,其中以南宋的宋元山水画最为有名。

宋元山水画以其独特的诗意空间美闻名于世,充分展现了中国传统文化的精神内涵。

宋元山水画通过巧妙的构图和运用透视法,创造了虚实结合的空间感。

在宋元山水画中,艺术家通常采用“前景近、中景远、背景更远”的构图方式,将山水景物分层排列,使得观者在观赏画面时能够感受到三维的空间感。

艺术家还通过运用透视法,将远处的山水景物画得较小、较模糊,增强了深远感和广袤感。

这种虚实结合的空间感让观者置身于画面之中,仿佛置身于自然之中,感受到宏伟壮丽的山水景色。

宋元山水画通过精细的描绘和细腻的墨色,传达了山水的绵延和静谧之美。

在宋元山水画中,艺术家们善于利用细腻的笔触和变化丰富的墨色表达自然景观的细节和特征。

他们对于山石的勾勒,水的流动以及植物的生长等细节描绘的非常细致入微,通过这些描绘,使得观者能够感受到山水的生命力和绵延的历程。

墨色的运用也是宋元山水画的一个特点,艺术家们善于运用淡墨、浓墨等不同的墨色来表现山水的远近和形态,营造出一种静谧而又深远的氛围。

宋元山水画通过准确的构图和丰富的细节,展现了山水的壮丽和宏伟。

宋元山水画的构图非常准确,艺术家们善于将山水景物的大小和位置安排得恰到好处,使得观者在欣赏时能够感受到山水景色的广阔和壮丽。

画家们也非常注重细节的描绘,结合文字的注释,提供了关于大自然的丰富信息。

他们通过细致入微的画面细节,传达了山水的宏伟和壮丽,让观者感受到自然界的伟大和美妙。

宋元山水画以其独特的诗意空间美给人们留下了深刻的印象。

通过透视法的应用,艺术家们创造了虚实结合的空间感,使得观者置身于画面之中;通过精细描绘和细腻墨色的运用,传达了山水的绵延和静谧之美;通过准确构图和丰富细节的展现,展示了山水的壮丽和宏伟。

这些元素的融合使得宋元山水画成为中国山水画的一大经典,也成为了后世山水画的重要源头。