第八章 清代美学 《中国美学史》 马工程

- 格式:ppt

- 大小:24.77 MB

- 文档页数:106

一导论(一)美学的历史1、中国美学中国美学分为三个阶段,古典美学时期,晚清以来中国引进的作为近代学科的美学,近代基于中国传统美学思维和民族地域审美经验,自觉区别于西方的“中国美学”建设。

(1)古典美学:先秦是中国古典美学发展的第一个黄金时期(孔子审美人生境界老子美学的真正起点、虚静气象);魏晋南北朝是第二个(X勰《文心雕龙》意象神思风骨隐秀体性知音,谢赫《画品》第一部系统的绘画理论批评著作,绘画“六法”);隋唐五代宋元(禅宗);晚清是第三个(王夫之意象)(2)晚清以来的近代学科美学:王国维第一个在学科意义上将美学引入中国,意境理论蔡元培以美育代替XX,美学教育制度建设的奠基人(3)近代自觉区别于西方的美学建设:朱光潜宗白华两个特点:二人的思想都体现了西方美学从“主客二分”的思维模式到“天人合一”的思维模式转变的趋势,都体现了中国近代以来寻求中西美学融合的趋势。

20世纪两次美学思潮:(核心都是美的本质)20世纪50-60s,主观(吕荧高尔泰)客观(蔡仪)主客统一(朱光潜)客观与社会性统一(李泽厚)局限:对朱光潜的批判带有片面性,把美学纳入认识论框架,把审美活动等同于认识论活动。

20世纪70-80s,“美学热”,第二次美学大讨论,手稿热“方法论”热以马克思主义“实践”为基石的学派成为影响最大的中国美学流派当代美学呈现出多元化趋势其中生态美学与个体生存美学对应于当代中国现代化转型处境。

2、马克思主义美学(1)两个根本变革马克思主义的实践人学观使感性学的美学对审美“感性”的解释,超越了直观唯物论和先验唯心论的对立,而获得现代基础。

马克思以“美的劳动”代表人类劳动的本质特性,由此根本更新了美学原理。

(2)马克思主义美学传统基于生产—生活的现实审美眼光,远比艺术哲学有根底以普列汉诺夫为代表的艺术起源于劳动的马克思主义社会学与人类学,超出了艺术起源的其他理论“经济基础—上层建筑—意识形态”的社会结构揭示了审美与艺术的社会属性位置与功能审美分析成为马克思主义当代影响的突出领域,无论是对资本主义现代化—现代性的批判,或是引导当代新感知—生存方式,审美文化已经成为当代马克思主义的重大论域。

一、导论(一)美是什么,我们为何要谈美1.美是数的和谐(毕达哥拉斯学派)美是理念(柏拉图)美是无目的的和目的性(康德)2.“无论在哪个年代,人类都要在饱食暖衣、高官厚禄等等之外,别有较高尚、较纯洁的企求。

”只具有实际生活的知识远远不够,我们还要有人生的智慧,美学与人生息息相关。

朱光潜:我坚信情感比理智重要,要洗刷人心,并非几句道德家言所可了事,一定要从‘怡情养性’做起,一定要于饱食暖衣、高官厚禄等等之外,别有较高尚、较纯洁的企求。

要求人心净化,先要求人心美化。

(二)美学的历史1.美学学科美学:1750年,德国哲学家亚历山大·戈特利布·鲍姆嘉通首次提出使用,鲍氏也因此被称为“美学之父”。

注意区分美学思维和美学学科。

虽然美学学科十八世纪才产生,但是人类的美学思维早在史前就逐渐开始并延续至今。

2.美学思维美学思维是欣赏、选择和创造美的感性思维能力。

从史前时期人类的一些审美活动(如山顶洞人把打磨得形状相近的珠子串在一起)可知,人类的美学思维源远流长。

3.西方美学柏拉图是第一个从哲学思辨的高度探讨美学问题的哲学家。

4.中国美学●中国古典美学:依托中国古代文化的主干儒释道●“美学在中国”:晚清以来中国引进的、作为近现代学科的美学●“中国美学”建设:基于中国传统美学思维与民族地域审美经验、自觉区别西方的“中国美学”建设。

●20世纪中国两次美学热潮50年代到60年代美学大讨论:美的本质(美是主观的还是客观的,美是在物还是在心)80年代美学热:作为当时文化热的一部分,不仅讨论美的本质问题,讨论问题比较分散。

(三)美学研究的对象1.若干观点:艺术:艺术只有作为审美形态才进入美学的研究范围,艺术系统中的非审美因素并非美学的研究对象。

美:一个多义的“美”不宜作为美学研究对象的范畴术语。

●审美经验:“审美经验”只有作为涵括审美意识与审美对象的“审美活动经验”才是美学的研究对象。

2.美学是研究审美活动的学科审美活动:审美对象、审美意识美学对象的范围:社会生活中的审美:社会美自然环境中的审美:自然美艺术形态的审美:艺术美审美教育与修养:美育审美范畴:崇高、悲剧、喜剧、优美、丑(四)美学的学科特性1.美学是一门人文学科:自然科学研究自然客体,社会科学研究社会客体,人文科学研究主体性的人2.美学是一门理论学科:美学具有价值批判引导功能,具有哲学深层思维特性。

马工程中国美术史课后思考题答案1.为什么先秦时代被称为“青铜时代”?青铜时代(或称青铜器时代或青铜文明)在考古学上是以使用青铜器为标志的人类文化发展的一个阶段。

青铜是红铜和锡的合金,锡大概在百分之五到二十之间,因为颜色青灰,故名青铜。

由于青铜的熔点比较低,约为800℃;硬度高,为铜或锡的2倍多,其特点是硬度较纯铜高,又保持较好的韧度,表面光泽明亮。

青铜合金的配置比例一方面体现了古人科技能力的进步,另一方面,各种金属原材料的使用也反映出不同风格阶段社会需要的变化。

青铜器在中国文明形成过程中扮演的主要角色不是在改变生产力,而是在确立生产关系上,并由此形成古代青铜器独立的造型体系。

在北宋以来的金石学中,商周青铜器通称为“彝器”,就是礼器。

青铜器从它的功用可分为三大类:日用器、乐器和兵器。

商周贵族统治集团用青铜器来祭祀、享受和征战,体现了统治的特权。

这三大类器物都可以用在宗庙活动中,构成了巫史文化和史官文化的主旋律。

世界上最早进入青铜时代的是两河流域和埃及等地,开始于公元前3000年。

中国的青铜时代为夏、商、西周和春秋战国时代。

现存至今的司母戊大方鼎是世界上罕见的大型青铜器。

根据考古的发现,商朝前期,以郑州的二里岗为中心,辉县的琉璃阁、洛阳的东干沟等殷商时期的遗址属于这个时代;商朝的后期,以安阳的小屯村为中心,郑州公园区的上层、洛阳的泰山庙遗址和墓葬属这个时代;周朝前期(西周),主要代表遗址以西安市丰镐村地带、宝鸡西周时期的墓葬;春秋时期以洛阳涧滨(涧滨)为中心、上村岭虢墓、新郑郑墓、寿县蔡侯墓为这个时期的代表;战国时期,洛阳涧滨为中心,辉县琉璃阁、古围村,长沙和唐山的战国墓地属于这个时代。

根据最新的发掘成果,中国南方也在商朝前期进入了青铜时代。

最有代表性的是湖北武汉的盘龙城遗址,湖南长沙的炭河里遗址,江西新干大洋洲商代大墓等的出土青铜器,证实了长江流域也有发达的青铜文明。

在青铜时代,中国已经建立了国家(郭沫若按照马克思主义历史观认为是奴隶制国家,有争论),有了发达的农业和手工业,并且汉字也已经发展成熟。

马工程中国美术史带背笔记1. 马工程中国美术史- 简介:中国美术史是中国传统文化的重要组成部分,起源于远古时期的岩画与玉器雕刻。

随着时代的演变,马工程成为中国美术史的重要里程碑。

该工程的核心目标是通过马的形象表达中国文化的独特价值观和审美理念。

2. 先秦时期马艺术:- 马在先秦时期被视作神圣动物,被广泛描绘在青铜器上。

由于先秦时期社会环境的不同,马的形象多为凝重、庄重,寓意着权威与财富。

3. 马王堆汉墓马陶俑:- 马王堆汉墓于20世纪中叶发掘,出土了大量的马陶俑。

这些马陶俑形象栩栩如生,生动表现了汉代人对马的深厚情感,同时也展现了细致的马工程技巧。

4. 唐代马画:- 唐代是中国美术史上一个辉煌的时代,也是马工程的高峰期之一。

唐代的马画以帝王、名士、文人墨客等为主要题材,表达了中国文化中的豪情壮志和坚韧不拔的精神。

5. 宋代马工程创新:- 宋代是中国美术史上的又一个重要时期,也是马工程创新的时期。

宋代的马工程注重表现马的动态与神态,加强了对于马在不同场景下的描绘,同时注重细腻的筆法与色彩运用。

6. 明清时期马工程完成:- 明清时期的马工程建立在前人的基础上,继承并创造了更多的马造型和描绘方式。

明清时期的马工程向现实生活靠拢,表现了不同历史时期对马的审美理解和文化传承。

7. 当代马工程:- 随着现代科技的发展,马工程正以全新的面貌展现在我们面前。

现代艺术家运用多种媒介和创新的手法,重新演绎马的形象,探索马工程与当代文化的关联。

8. 总结:中国美术史中的马工程体现了中国人对于马的情感与敬畏,也展示了中国文化的多样性与创造力。

从先秦时期到当代,马工程在传承中不断创新,成为中国美术史中的瑰宝之一。

通过马的形象,我们可以深刻地理解中国文化的精髓和独特之处。

8马工程《艺术学概论》课件第八章094已改格式艺术学概论第八章:8马工程艺术学是研究艺术的学科,涵盖了艺术的各个方面,包括艺术的创作、鉴赏、理论等。

在中国传统绘画中,马一直是重要的创作对象和表现主题。

而在艺术学概论的第八章中,我们将介绍“8马工程”。

一、马在艺术中的地位在古代中国绘画中,马是常见的题材之一。

马具有美丽的外貌和威武的气势,被认为是诗画中的高雅之物。

马的形象也寓意着气概豪放、奔腾不息的精神,成为了绘画中一个重要的象征。

二、“8马工程”的背景“8马工程”是指中国书画界1988年举办的一次艺术活动。

此次活动旨在邀请中国书画名家创作马以纪念中国古代名画《赤壁图》中的八匹名马。

这八匹名马在历史上被誉为“八骏”,是中国古代传世名马。

三、“8马工程”的目标“8马工程”的目标是通过现代艺术家们的创作,展示并传承中国传统绘画中的马的意象和艺术技巧。

该工程希望通过艺术家们的努力,使马这一传统题材焕发新的活力,并推动中国画的发展。

四、“8马工程”的成果“8马工程”于1988年发起,历经数年精心策划和艺术家们的辛勤创作,最终取得了丰硕的成果。

该工程共邀请了数十位国内外知名艺术家参与创作,涌现出了大量杰出的艺术作品。

这些作品在形象表达、构图技巧、笔墨运用等方面都展现出了令人叹为观止的艺术魅力。

其中一些作品被收入国内外重要的艺术馆和画廊,成为了后人学习和模仿的对象。

五、“8马工程”的影响“8马工程”不仅仅是中国书画领域的一场艺术活动,更是对传统艺术的传承和创新的重要尝试。

该工程推动了传统艺术与现代社会的对接,拓展了传统题材的创作思路,使马这一传统元素焕发出新的艺术魅力。

通过“8马工程”的影响,更多的艺术家开始关注马这一传统题材,并进行创作探索。

这进一步丰富了中国画的题材内容,也推动了中国画的多元化发展。

六、结语“8马工程”是中国书画界的一次重要艺术活动,通过创作马这一传统题材,传承并创新了中国传统绘画的技法和思想。

《美学原理》教学大纲一、课程性质美学一门是在现代性进程中从哲学分化出来的人文学科。

美学原理或美学概论是美学学科家族中最基础的理论学科,它既不同于美学史、艺术美学等其他美学分支学科,更有别于美术学、艺术学及任何单纯的文学或艺术理论。

简言之,美学原理是一门以哲学、心理学、社会学等为理论资源,研究和理解人类审美意识发牛,审美活动的木质、特征、种类、范畴与功能等一般问题的人文学科。

二、教学目的作为大学通识教育或文学、艺术、哲学等相关专业的基木选修或必修课程之一,美学原理或美学概论课程的教学目的在于:使学生系统了解、掌握美学学科的基础知识与理论,认识、把握纷繁复杂的审美活动的基本规律,初步培养和提高他们运用美学理论去分析、鉴赏自然、社会和艺术审美等各种审美现彖的能力, 从而使他们成为具有一定理论素养和审美鉴赏能力的专业人才,并为他们深化相关学科的学习,从事审美鉴赏或审美创造,从事各种学科的基础教育教学、文化教育等方面的工作奠定理论基础。

研究对象的特殊性决定了美学原理在培养学生的综合人文学科素质和相关专业能力,尤其是理论思维的能力方面发挥着无可替代的重要作用,落实上述作用是美学原理课程的教学宗旨。

三、教学内容美学课程总体上由导论和审美本质、审美经验、审美类型、审美范畴和审美教育等六大板块内容构成。

导论主要使学牛学习美学简史、研究对象、学科特性与学习方法,课程主体部分重点使学生具体学习关于审美活动的本质及其地位,审美经验的根源、心理结构、感受特性、心理要素、经验模式及历史演变与文化差异,形式美、技术美、社会美、白然美、艺术美等五大审美类型的美学内涵、基本特征及其价值等相关知识与理论,优美、崇高、悲剧、喜剧和丑等五大审美范畴的美学内涵、基本特征及其价值等相关知识与理论,审美教育的美学内涵、功能与实施途径等相关知识与理论。

!1!教学方式基于木课程理论性与人文体验性兼具之特点,采用理论讲授与个案文木分析相结合的手段。

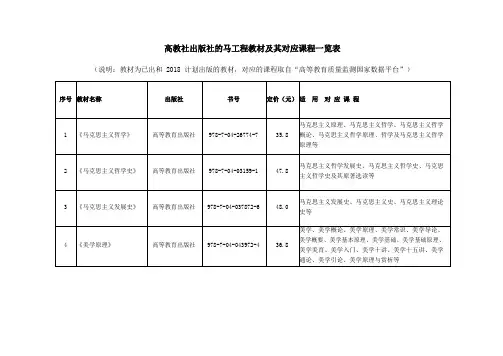

马工程教材对应课程名单文学类专业《比较文学概论》对应课程:比较文学、比较文学概论、比较文学导论、比较文学原理、比较文学专题、比较文学与世界文学、比较文学研究、比较文学论、比较文学通论、比较文学与世界文学专题研究、世界文学与比较文学等《外国文学史》对应课程:外国文学史、外国文学、外国文学简史、外国文学概论、外国文学概要、外国文学纲要、外国文学史纲要、外国文学史论、西方文学概观、西方文学概论、西方文学简史、西方文学、西方文学史、欧美文学、欧美文学史等《西方文学理论》对应课程:西方文论、西方文论入门、西方文论史、西方文论与马列文论、西方文艺理论、西方文学理论、西方文艺理论简介、西方文艺理论史、西方文艺理论与思潮、西方文学理论导读、西方文学理论批评、西方文学理论入门、西方文学理论与批评等《当代西方文学思潮评析》对应课程:西方现代文艺思潮、二十世纪西方文学流派研究、二十世纪西方文艺思潮、现代西方文艺思潮等《中国古代文学史》对应课程:古代文学、古代文学史、中国古代文学、中国古代文学史、中国古代文学史及作品选等《中国文学理论批评史》对应课程:古代文论、中国文学批评史、古代文论与批评史、古代文学批评史、中国古代文学批评史、中国古代文论、中国古代文论史、中国文学理论批评、中国文学理论批评史、中国文论等《文学理论》对应课程:文学概论、文艺理论、文学原理、文学概论专题、文学基本原理、文学理论关键词、文学理论基础、文学理论入门、文学理论与鉴赏、文学理论与批评、文学原理入门、文艺概论、文艺学概论、文艺理论常识、文艺理论基础、文艺理论与鉴赏、文艺理论与批评实践、文艺理论专题、文艺理论专题研究、文艺学基础、文艺学专题、文艺学专题研究、文艺理论热点问题研究等历史学类专业《考古学概论》对应课程:考古学通论、考古通论、考古学、考古学导论、考古学概论、考古学基础,考古学理论、考古学理论与方法、考古学史与考古学理论、考古学欣赏、考古学引论、考古学原理、考古学专题讲座、考古与博物馆基础、考古与博物馆学、文物与考古、文物与考古概论等《中国思想史》对应课程:中国思想史、古代中国的思想世界、儒.释.道—中国传统思想概说、中国古代思想史、中国古代思想文化、中国古代思想文化史、中国古代思想智慧、中国古代思想专题、中国思想论争史:从诸子争鸣到新文化运动、中国思想史概要、中国思想史纲、中国思想文化、中国思想文化趣谈、中国思想文化史、中国思想文化史导论、中国文化思想史等《世界古代史》对应课程:世界古代史、世界古代史专题、世界古代史通论、世界古代中世纪史、世界上古及中世纪史、世界上古史、世界上古中古史、世界上古中世纪史、世界通史·古代、世界通史·世界古代史、世界中古史、世界中古史概论、世界中世纪史等《中国史学史》对应课程:中国史学史、二十世纪中国史学、史学史、中国史学简史、中国史学史(含史源学)、中国史学史与文选、中国史学史专题等《史学概论》对应课程:史学概论、历史科学概论、历史理论、历史学、历史学(师范)专业导论、历史学的理论与方法、历史学概论、历史学科专业导论、历史学科专业导引课、历史学理论与方法、历史学入门导论、历史学通论、历史学专业导论、历史学专业概论、历史研究基础、历史与历史研究、历史哲学、史学导论、史学方法论、史学概论与史学史、史学基础、史学理论、史学理论与方法、史学入门、史学通论等《中国近代史》对应课程:中国近代史、中国近现代史、中国通史、中国近代史专题、近代史、近代中国八十年、近现代史、民国史、民国史话、中国近代史(1840-1919)、中国近代史讲析、中国近现代历史、中国近现代史(近代)、中国近现代史通论、中国历史概论、中国现代史、中国现代史(1919-1949)、中国现代史专题、中华民国史、中华民国史专题等《中华人民共和国史》对应课程:中华人民共和国史、共和国史、中国当代史、中国通史·当代、中国通史·中国当代史、中国通史(国史)、中国现当代史、中国现当代史专题、中华人民共和国国史、中华人民共和国国史专题、中华人民共和国史专题等《世界现代史》对应课程:世界现代史、20世纪世界史、世界当代史、世界当代史(1945-90年代)、世界通史·当代、世界通史·世界现代史、世界通史·现代、世界通史(现代),世界现代、当代史,世界现代史专题、世界现当代史、世界现当代史专题、战后世界史等哲学类专业《美学原理》对应课程:美学、美学概论、美学原理、美学常识、美学导论、美学概要、美学基本原理、美学基础、美学基础原理、美学美育、美学入门、美学十讲、美学十五讲、美学通论、美学引论、美学原理与赏析等《中国美学史》对应课程:中国美学、中国美学导论、中国美学史、中国美学史概要、中国美学史纲要、中国美学史话、中国美学史专题、中国美学思想史、中国美学文化、中国美学专题、中国古代美学、中国古代美学思想等《西方美学史》对应课程:西方美学、西方美学基本问题、西方美学史、西方美学史概要、西方美学思想、西方美学思想史、西方美学通论、西方美学专题、当代西方艺术哲学与美学、美学史、美学与艺术史、西方古典美学、西方当代美学《中国伦理思想史》对应课程:中外伦理思想史、伦理学思想史、中国伦理思想史等《逻辑学》对应课程:逻辑、逻辑导论、逻辑的思想和方法、逻辑方法论、逻辑基本原理与实务、逻辑基础、逻辑基础与应用、逻辑理论与科学方法、逻辑入门、逻辑思维、逻辑思维训练、逻辑思维与方法、逻辑思想与方法、逻辑推理、逻辑推理训练、逻辑学、逻辑学导论、逻辑学导引、逻辑学概论、逻辑学基础、逻辑学基础与应用、逻辑学基础知识专题、逻辑学与逻辑思维、逻辑学与思维训练、逻辑学原理、逻辑与辩论、逻辑与表达、逻辑与科学、逻辑与论辩、逻辑与推理、近似推理、简明逻辑学、普通逻辑学等《科学技术哲学》对应课程:科学技术哲学、简明科学哲学导论、科技哲学导引、科技哲学概论与科学思维培养、科技哲学专题研究、科学哲学和科学方法、科学史与科学哲学、科学哲学、科学哲学导论、科学哲学通论等《马克思主义发展史》对应课程:马克思主义发展史、马克思主义史、马克思主义理论史等《马克思主义哲学》对应课程:马克思主义原理、马克思主义哲学、马克思主义哲学概论、马克思主义哲学原理、哲学及马克思主义哲学原理等《马克思主义哲学史》对应课程:马克思主义哲学发展史、马克思主义哲学史、马克思主义哲学史及其原著选读等《西方哲学史》对应课程:欧洲哲学简史、欧洲哲学史、西方哲学、西方哲学导读、西方哲学导论、西方哲学发展史、西方哲学概论、西方哲学基本命题、西方哲学简史、西方哲学鉴赏、西方哲学精神、西方哲学流派及其反思、西方哲学史、西方哲学史概论、西方哲学思辨、西方哲学思想史、西方哲学通论、西方哲学引论、西方古代哲学史等《伦理学》对应课程:马克主义伦理学、伦理学、伦理学常识、伦理学导论、伦理学概论、伦理学基础、伦理学及其应用、伦理学理论与方法、伦理学入门、伦理学与思想道德修养、伦理学原理、伦理学原理与运用、大学生伦理学等政治学类专业《思想政治教育学原理》对应课程:马克思主义思想政治教育基本原理、马克思主义思想政治教育理论基础、思想政治教育概论、思想政治教育理论方法、思想政治教育理论与方法、思想政治教育学、思想政治教育学原理、思想政治教育原理、思想政治教育原理与方法、思想政治教育原理与方法论、思政教育学原理等《中国共产党思想政治教育史》对应课程:思想政治工作史、思想政治教育史、思想政治教育学史、中国共产党思想政治工作发展史、中国共产党思想政治工作史、中国共产党思想政治工作史论、中国共产党思想政治工作研究、中国共产党思想政治教育史、中国共产党思想政治教育发展史等《中国革命史》对应课程:中国革命史等《地方政府与政治》对应课程:政府学、中国地方政府、中国地方政府与政治、中国地方政治管理、中国政府与政治、中央政府与地方政府等《国际组织》对应课程:国际组织、国际组织学、国际组织学概论、国际组织研究等《当代中国外交》对应课程:当代中国外交、国际关系和中国外交、国际关系与当代中国外交、国际关系与外交政策(选修)、国际关系与中国外交、中华人民共和国对外关系、中华人民共和国对外关系史等《政治学概论》对应课程:政治学、现代政治分析、现代政治分析原理、新政治学概要、政治科学、政治科学原理、政治学导论、政治学概论、政治学核心概念、政治学基础、政治学十五讲、政治学说史、政治学与当代中国社会发展、政治学原理等《中国政治思想史》对应课程:政治思想史、中国传统政治思想、中国传统政治思想概论、中国古代政治思想史、中国近代政治思想史、中国政治思想、中国政治思想史等《西方政治思想史》对应课程:外国政治思想史、西方政治思想、西方政治思想史、西方政治思想史概要、西方政治思想研究、政治思想史等社会学类专业《农村社会学》对应课程:城乡社会学、农村社会学、农村社会学与社会工作、农村社会专题、农村社区管理、农村社区管理学等《人类学概论》对应课程:人类与社会、社会人类学、社会人类学方法、历史人类学、历史人类学导论等新闻学类专业《新闻编辑》对应课程:媒体编辑与媒体应用、媒体编辑实务、媒体策划与数字编辑、全媒体编辑、新闻业务、新闻业务基础、新闻业务实践、新闻业务综合实践、新闻编辑、新闻编辑基础、新闻编辑理论与实务、新闻编辑实践、新闻编辑实务、新闻编辑实验、新闻编辑学、新闻编辑学实训、新闻编辑学实验、新闻编辑与排版、新闻编辑与评论、新闻编辑与商业评论、新闻编评等《新闻采访与写作》对应课程:当代新闻写作、新闻写作、新闻采访与写作、初级新闻采访与写作、新闻采访与策划、新闻采访学、新闻采访写作、当代新闻采访与写作、高级新闻采访与写作、高级新闻采写、高级新闻写作、高级新闻业务、基础新闻写作、全媒体新闻采写、全媒体新闻采写教程、全媒体新闻稿写作训练、新闻采写实训、新闻业务综合实践、实用新闻写作、现代新闻写作、新闻(特写)采访写作、新闻(消息)采访写作、新闻采访、新闻采访报道、新闻采访基本知识与技巧、新闻采访基础、新闻采访技能实训、新闻采访理论与实践、新闻采访实践、新闻采访实践课程、新闻采访实务、新闻采访实训、新闻采访实验、新闻采访写作、新闻采访写作实践、新闻采访写作实践与研究、新闻采访写作实务、新闻采访写作与编辑、新闻采访学、新闻采访与报道、新闻采访与编辑、新闻采访与法制新闻写作、新闻采访与写作创新训练、新闻采访与写作实践、新闻采访与写作实务、新闻采访与写作实训、新闻采访与写作实验、新闻采访与写作学、新闻采访与写作学实训、新闻采访与写作专题、新闻采访与制作、新闻采访与专稿写作、新闻采访综合练习、新闻采写、新闻采写编、新闻采写编评实训、新闻采写编实验、新闻采写基础、新闻采写精要、新闻采写课程实习、新闻采写实践、新闻采写实务、新闻采写实训、新闻采写实验、新闻采写现场模拟及实践、新闻采写与编辑、新闻采写与评论、新闻采写与实践、新闻采写专题、新闻理论与写作、新闻实务、新闻写作、新闻写作基础、新闻写作技能综合训练、新闻写作精讲、新闻写作课程实践、新闻写作理论与实践、新闻写作实践、新闻写作实践课程、新闻写作实务、新闻写作实训、新闻写作实验、新闻写作学、新闻写作训练、新闻写作艺术技巧、新闻写作与报道训练、新闻写作与编辑、新闻写作与采访、新闻写作与评论、新闻写作指导、新闻写作专题、新闻学/广电新闻采访与写作、新闻与采访、新闻业务、新闻业务基础、新闻业务实践、新闻业务综合实践、专题新闻报道与写作、专题新闻采写、专题新闻写作、专业新闻采访报道、专业新闻采访与写作、专业新闻采写、专业新闻写作等《广告学》概论对应课程:广告学、广告学概论、广告、广告理论、广告理论和实务、广告理论与策划、广告理论与策划实务、广告理论与创意、广告理论与广告赏析、广告理论与实践、广告理论与实务、广告通论、广告通识、广告学导论、广告学基础、广告学基础知识及广告佳作欣赏、广告学及包装设计、广告学科导论、广告学理论与实务、广告学入门、广告学入门与作品赏析、广告学通论、广告学与广告策划、广告学与广告创意、广告学与广告实务、广告学原理、广告学原理及实务、广告学原理与广告策划、广告学原理与实务、广告学专业导论、广告原理、广告原理与策划、广告原理与广告策划、广告原理与实务、广告专业导论、文化广告学、现代广告、现代广告导论、现代广告理论与实践、现代广告理论与实务、现代广告通论、现代广告学、现代广告学概论等《新闻学概论》对应课程:新闻传播学理论、新闻传播学通论、新闻概论、新闻理论、新闻理论基础、新闻理论与实践、新闻理论与实务、新闻理论与写作、新闻事业导论、新闻事业概论、新闻学、新闻学/广电新闻采访与写作、新闻学导论、新闻学概论、新闻学基础、新闻学基础知识、新闻学理论、新闻学理论读书报告、新闻学理论与实务、新闻学入门、新闻学通论、新闻学原理、马克思主义新闻学、新闻传播导论、新闻传播学科导论等经济学类专业《中国经济史》对应课程:中国经济史等《世界经济史》对应课程:中外经济史、世界近代经济史、世界近现代经济史、世界经济史、外国近代经济史、外国近现代经济史、外国经济史、西方经济史、中外经济史等《区域经济学》对应课程:城市与区域经济、区域经济学、城市和区域经济学、城市与区域经济学、中国区域经济等《社会保障概论》对应课程:城市社会保障概论、社会保障制度、社会保障学、社会保障概论、城市就业与社会保障、当代中国社会保障概论、就业与社会保障、劳动和社会保障概论、劳动就业和社会保障、劳动社会保障、劳动社会保障概论、劳动与社会保障、劳动与社会保障导论、劳动与社会保障概论、劳动与社会保障学、劳动与社会保障制度、劳动与社会保障专业导论、社会保障、社会保障(政策与制度)、社会保障导论、社会保障概伦、社会保障国际比较、社会保障和社会福利、社会保障理论、社会保障理论研究、社会保障理论与实践、社会保障理论与实务、社会保障学概论、社会保障与福利、社会保障与管理、社会保障与社会保险、社会保障与社会福利、社会保障与生活、社会保障与员工福利、社会保障原理、社会保障原理与政策、社会保障专题、中国社会保障实践、中国社会保障专题等《管理学》对应课程:管理学、管理学原理、现代管理学、管理学基础、管理导论、管理概论、管理理论、管理理论导论、管理理论及其应用、管理理论与实践、管理通论、管理通识、管理学导论、管理学概论、管理学基本原理、管理学基础及实务、管理学基础理论与实务、管理学基础与应用、管理学理论精要、管理学理论与方法、管理学理论与实务、管理学理论与应用、管理学通论、管理学原理实践、管理学原理与方法、管理学原理与实践、管理学原理与应用等《人口资源与环境经济学》对应课程:人口、资源、环境与社会,人口、资源和环境经济学,人口、资源环境经济学,人口、资源与环境,人口、资源与环境经济学,人口、资源与环境经济专题,人口资源环境与可持续发展,资源环境经济学,人口资源与环境经济学等《西方经济学》对应课程:微观经济学、微观经济学导论、微观经济学基础、微观经济学原理、微观西方经济学、中级微观经济学、初级微宏观经济学、中级微宏观经济学、宏观经济学、宏观经济学导论、宏观经济学原理、宏观西方经济学、初级宏观经济学、中级宏观经济学、西方经济学、西方经济学(微观经济学)、西方经济学导论、西方经济学概论、西方经济学基础、西方经济学理论、西方经济学入门、西方经济学原理、西方经济学原理(宏观)、西方经济学原理(双语)、西方经济学原理(微观)、中级西方经济学等《世界经济概论》对应课程:当代世界经济、当代世界经济概论、当代世界经济概述、世界经济、世界经济导论、世界经济概况、世界经济概论、世界经济学、世界经济学概论等《马克思主义经济学说史》对应课程:经济学说史、经济思想史等《资本论》导读对应课程:《资本论》选读、《资本论》入门、《资本论》研究、《资本论》原旨及其当代价值、《资本论》原著导读、《资本论》、《资本论》导读、《资本论》研读、《资本论》与当代经济等法学类专业《经济法学》对应课程:经济法、经济法学、经济法学(反垄断法)、经济法学(基础理论、竞争法、金融法)、经济法学分论、经济法学概论、经济法学概要、经济法学基础理论、经济法学总论等《国际公法学》对应课程:国际法、国际法导论、国际法分论、国际法概论、国际法学、国际法综合课、国际法总论、国际公法、国际公法学等《国际经济法学》对应课程:国际经济法、国际经济法导论、国际经济法概论、国际经济法基础、国际经济法学、国际经济法总论等《民法学》对应课程:民法学、民法、民法总论、民法学、民法.分论、民法.总论、民法(分则)、民法(上)、民法(上)、民法(总论)、民法(总则)、民法(总则篇)、民法分论、民法分则、民法学(分论)、民法学(物权法)、民法学(下)(含债权法、合同法、担保法、侵权责任法)、民法学(总论、物权法、人身权法)、民法学(总论、物权法)、民法学分论、民法总则、民法学总论等《行政法与行政诉讼法学》对应课程:行政法学、行政法与行政诉讼法等《民事诉讼法学》对应课程:民事诉讼法学、民事诉讼法、民事诉讼法法学、民事诉讼法精解、民事诉讼法学(含证据法学)、民事诉讼法学概要、民事诉讼法专题、民事诉讼学等《刑事诉讼法学》对应课程:刑事诉讼法学、刑事诉讼法、刑事诉讼法学(含证据法学)、刑事诉讼法学概要等《中国法制史》对应课程:中国法制史、法制史、中国法制史(含新中国法制史)等《劳动与社会保障法学》对应课程:劳动保障法、劳动法、劳动法概论、劳动法和社会保障法、劳动法和社会保障法学、劳动法社会保障法、劳动法学、劳动法学与社会保障法学、劳动法与劳动保障法、劳动法与社会保障、劳动法与社会保障法、劳动和社会保障法、劳动和社会保障法学、劳动和社会保障概论、劳动社会保障法、劳动社会保障法制、劳动与社会保障、劳动与社会保障法、劳动与社会保障法概论、劳动与社会保障法学等《刑法学》对应课程:刑法学、刑法、刑法·分论、刑法·总论、刑法(分论)、刑法(分则)、刑法(总论)、刑法(总则)、刑法分论、刑法分则、刑法概论、刑法各论、刑法学(总论)、刑法学(分论)、刑法学导论、刑法学分论、刑法学分则、刑法学概论、刑法学概要、刑法学各论、刑法学总论、刑法总论、刑法总则等《环境与资源保护法学》对应课程:环境法、资源环境法、资源环境法学、环境法与资源保护法、环境法与资源保护法学、环境法与自然保护法、环境法原理、环境和资源保护法、环境与资源保护法、环境与资源保护法学、环境与资源法、环境与资源法学、环境与自然资源保护法、环境与自然资源保护法学、环境与自然资源法、环境与自然资源法学、环境与自然资源经济学等《宪法学》对应课程:宪法学、宪法等艺术学类专业《中国戏曲史》对应课程:古代戏曲史研究、戏剧戏曲史、艺术史(戏剧)、中国戏剧简史、中国戏剧史、中国戏曲史、中国戏曲史研究、中外戏剧简史、中外戏剧史、中外戏剧史论、中外戏剧史与名作赏析、中外戏剧戏曲史、影视戏剧简史、元明清戏剧研究、中国古代戏剧史专题、中国古代戏曲导读、中国古代戏曲史、中国古代戏曲史论、中国古典戏曲理论史等《中国舞蹈史》对应课程:中外舞蹈史及作品鉴赏、中外舞蹈史、舞蹈发展史与作品赏析、舞蹈简史、舞蹈简史与欣赏、舞蹈史、舞蹈史论、舞蹈史与作品鉴赏、舞蹈史与作品赏析、中国古代舞蹈史、中国古代舞蹈史纲、中国古典舞蹈、中国近代舞蹈史、中国近代现代当代舞蹈发展史、中国近现代当代舞蹈发展史、中国近现代当代舞蹈史、中国近现代舞蹈史、中国近现当代舞蹈史、中国舞蹈、中国舞蹈发展史、中国舞蹈简史、中国舞蹈简史及欣赏、中国舞蹈简史与赏析、中国舞蹈史、中国舞蹈史及作品鉴赏、中国舞蹈史与名作赏析、中国舞蹈史与名作欣赏、中国舞蹈史与赏析、中国舞蹈史与舞蹈文化、中国舞蹈史与欣赏、中国舞蹈史与作品鉴赏、中国舞蹈史与作品赏析、中国舞蹈史与作品欣赏、中外古代舞蹈史与名作赏析、中外舞蹈发展史、中外舞蹈简史、中外舞蹈简史及作品鉴赏、中外舞蹈史、中外舞蹈史纲、中外舞蹈史纲要、中外舞蹈史及剧目欣赏、中外舞蹈史与名作赏析、中外舞蹈史与名作欣赏、中外舞蹈史与赏析、中外舞蹈史与作品赏析、中外舞蹈文化、中外现当代舞蹈史与名作赏析等《艺术学概论》对应课程:《艺术学概论》、艺术概论、美学概论与艺术概论、美学与艺术概论、人文艺术概论、文化艺术概论、现代艺术概论、艺术概论·美术、艺术概论·音乐、艺术概论(建筑学)、艺术概论(美术)、艺术概论(双语)、艺术概论(音乐)、艺术概论(专业导论)、艺术概论与艺术欣赏、艺术概论专题、音乐美学与艺术概论、中国艺术学、中外美术概论、艺术学导论、艺术学、艺术学概论、艺术学基本问题研讨、艺术学基础、艺术学基础知识与艺术作品赏析、艺术学理论入门、艺术学原理、艺术导论、艺术导论与欣赏、中国文化艺术导论、艺术原理、艺术原理与实验、艺术导学等教育学类专业《中国教育思想史》对应课程:中国教育思想史、中国教育名家及其思想、教育思想、教育思想史、教育思想专题、中国传统教育思想萃论、中国古代教育思想、中国教育名家思想、中外教育家思想、中外教育思想史、中外教育思想评述、中外教育思想择介、中外著名教育家思想简介、中外著名教育家思想研究等。

一导论(一)美学的历史1、中国美学中国美学分为三个阶段,古典美学时期,晚清以来中国引进的作为近代学科的美学,近代基于中国传统美学思维和民族地域审美经验,自觉区别于西方的“中国美学”建设。

(1)古典美学:先秦是中国古典美学发展的第一个黄金时期(孔子审美人生境界老子美学的真正起点、虚静气象);魏晋南北朝是第二个(刘勰《文心雕龙》意象神思风骨隐秀体性知音,谢赫《画品》第一部系统的绘画理论批评著作,绘画“六法”);隋唐五代宋元(禅宗);晚清是第三个(王夫之意象)(2)晚清以来的近代学科美学:王国维第一个在学科意义上将美学引入中国,意境理论蔡元培以美育代替宗教,美学教育制度建设的奠基人(3)近代自觉区别于西方的美学建设:朱光潜宗白华两个特点:二人的思想都体现了西方美学从“主客二分”的思维模式到“天人合一”的思维模式转变的趋势,都体现了中国近代以来寻求中西美学融合的趋势。

20世纪两次美学思潮:(核心都是美的本质)20世纪50-60s,主观(吕荧高尔泰)客观(蔡仪)主客统一(朱光潜)客观与社会性统一(李泽厚)局限:对朱光潜的批判带有片面性,把美学纳入认识论框架,把审美活动等同于认识论活动。

20世纪70-80s,“美学热”,第二次美学大讨论,手稿热“方法论”热以马克思主义“实践”为基石的学派成为影响最大的中国美学流派当代美学呈现出多元化趋势其中生态美学与个体生存美学对应于当代中国现代化转型处境。

2、马克思主义美学(1)两个根本变革马克思主义的实践人学观使感性学的美学对审美“感性”的解释,超越了直观唯物论和先验唯心论的对立,而获得现代基础。

马克思以“美的劳动”代表人类劳动的本质特性,由此根本更新了美学原理。

(2)马克思主义美学传统基于生产—生活的现实审美眼光,远比艺术哲学有根底以普列汉诺夫为代表的艺术起源于劳动的马克思主义社会学与人类学,超出了艺术起源的其他理论“经济基础—上层建筑—意识形态”的社会结构揭示了审美与艺术的社会属性位置与功能审美分析成为马克思主义当代影响的突出领域,无论是对资本主义现代化—现代性的批判,或是引导当代新感知—生存方式,审美文化已经成为当代马克思主义的重大论域。