刘半农的诗歌

- 格式:docx

- 大小:25.21 KB

- 文档页数:20

刘半农(1891-1934),原名刘复,1917年参加《新青年》编辑工作,是“五四”新文化运动的积极倡导者之一。

出版的诗集有《瓦釜集》(1926)、《扬鞭集》(1926)。

其他著作有《半农杂文》、《中国文法通论》、《四声实验录》等,编有《初期白话诗稿》,另有译著《法国短篇小说集》、《茶花女》等。

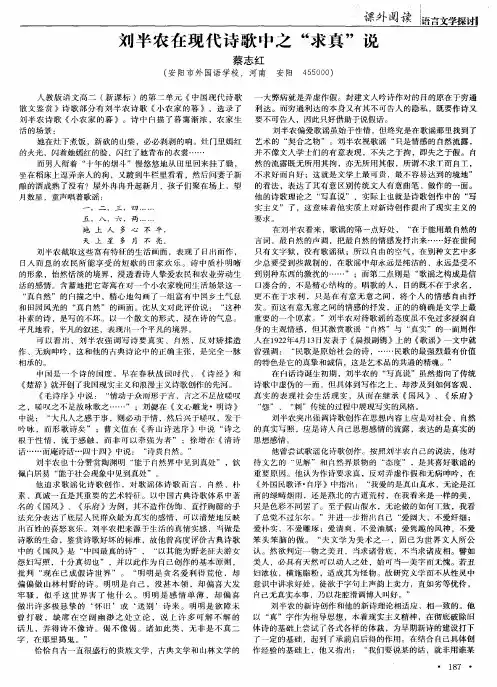

刘半农原名复,一八九一年生於江苏省江阴县,一九三四年谢世。

他是「五四」新文化运动的先驱、新诗人、杂文家和著名的语言学家。

刘半农在新文化运动中,写了大量的诗歌,内容多是反封建的,形式上着力模仿民歌,后结集出版诗集《扬鞭集》。

同时,刘半农又采集了不少民歌,编为《瓦釜集》。

他的名字以「半农」自诩,表明他眼光向下,这在当时是难能可贵的。

另外,他还精心研究语言学,并有不少语言著述,在中国现代语言史上卓有成就。

他创造的「她」就影响深远。

一九二○年九月,正在英国伦敦的刘半农,写了一首「教我如何不想她」的著名情诗,首次创造了「她」,并第一次将「她」字入诗。

后来,语言学家赵元任将这首诗谱成乐曲,至今还激励着海外游子眷恋祖国的情怀。

关於「教我如何不想她」这首歌曲,还有一段趣闻。

一天,刘半农到赵元任家小坐饮茶,适逢不少青年学生也在赵家小聚。

在场的学生见到刘半农,简直难以相信眼前这个矮身驱、方头颅、憨态可掬的土老头子,竟然会是创作出美妙歌词的作者!待刘半农离去后,青年学生们写下了这样一首打油诗:教我如何不想他,请来共饮一杯茶。

原来如此一老叟,教我如何再想他?在早年的白话文中,用「他」作第三人称代词,通用於男性、女性及一切事物。

一九一九年前后,有些文学作品用「伊」专指女性。

鉴於这种混乱,刘半农创造了「她」字,指代第三人称女性,而用「它」代称事物。

开始时虽遭到一些守旧者的攻击,但很快流传开来,广泛使用。

这在当时的文化界,成为轰动一时的新闻。

鲁迅在回忆刘半农时说:「他活泼、勇敢,打了几个大仗。

譬如吧,『她』和『它』字的创造,就都是的。

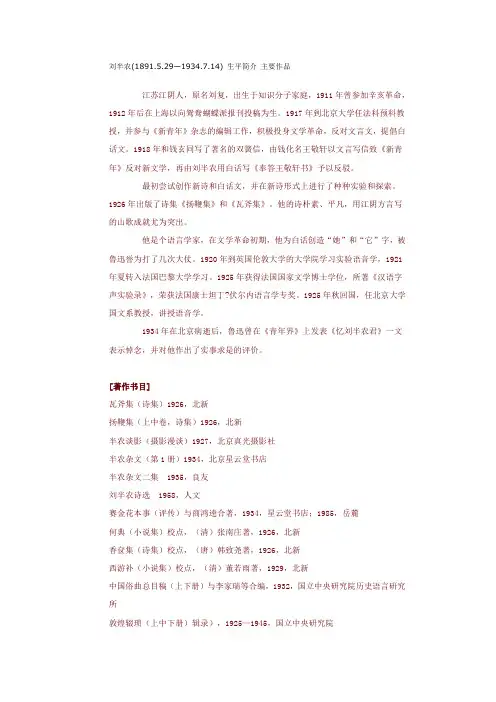

刘半农(1891.5.29—1934.7.14) 生平简介主要作品江苏江阴人,原名刘复,出生于知识分子家庭,1911年曾参加辛亥革命,1912年后在上海以向鸳鸯蝴蝶派报刊投稿为生。

1917年到北京大学任法科预科教授,并参与《新青年》杂志的编辑工作,积极投身文学革命,反对文言文,提倡白话文。

1918年和钱玄同写了著名的双簧信,由钱化名王敬轩以文言写信致《新青年》反对新文学,再由刘半农用白话写《奉答王敬轩书》予以反驳。

最初尝试创作新诗和白话文,并在新诗形式上进行了种种实验和探索。

1926年出版了诗集《扬鞭集》和《瓦斧集》。

他的诗朴素、平凡,用江阴方言写的山歌成就尤为突出。

他是个语言学家,在文学革命初期,他为白话创造“她”和“它”字,被鲁迅誉为打了几次大仗。

1920年到英国伦敦大学的大学院学习实验语音学,1921年夏转入法国巴黎大学学习。

1925年获得法国国家文学博士学位,所著《汉语字声实验录》,荣获法国康士坦丁?伏尔内语言学专奖。

1925年秋回国,任北京大学国文系教授,讲授语音学。

1934年在北京病逝后,鲁迅曾在《青年界》上发表《忆刘半农君》一文表示悼念,并对他作出了实事求是的评价。

[著作书目]瓦斧集(诗集)1926,北新扬鞭集(上中卷,诗集)1926,北新半农谈影(摄影漫谈)1927,北京真光摄影社半农杂文(第1册)1934,北京星云堂书店半农杂文二集1935,良友刘半农诗选1958,人文赛金花本事(评传)与商鸿逵合著,1934,星云堂书店;1985,岳麓何典(小说集)校点,(清)张南庄著,1926,北新香奁集(诗集)校点,(唐)韩致尧著,1926,北新西游补(小说集)校点,(清)董若雨著,1929,北新中国俗曲总目稿(上下册)与李家瑞等合编,1932,国立中央研究院历史语言研究所敦煌辍琐(上中下册)辑录),1925—1945,国立中央研究院[翻译书目]欧陆纵横秘史(小说)译述,1915,中华黑肩巾(小说)与天游合译述,1917,中华猫探(小说)评述,美国梅丽维勤著,1917,中华乾隆英使觐见记(笔记)英国马戛尔尼著,1917,中华帐中说法(小说)译述,英国唐格腊司著,1918,中华茶花女(剧本)法国小仲马著,1926,北新国外民歌译(第1集)1927,北新法国短篇小说集(第1册)1927,北新失业(小说)法国左拉著,1927,北新猫的天堂(小说)法国左拉著,1927,北新印度寓言校考,刘北茂原译,1930,(出版难单位不详)朝鲜民间故事校考,刘育厚原译,1932,(出版单位不详苏莱曼东游记苏莱曼著,与刘小蕙合译,1937,中华[研究资料书目]刘半农研究资料(鲍晶编)1985,天津人民半农诗歌集评(赵景深原评,杨扬辑补)1984,书目文献刘八农研究(徐瑞岳)1987,江苏古籍翻译作品刘半农编著作品。

适合朗诵比赛的诗歌大全很荣幸同学们能来关注适合朗诵竞赛的诗歌诗文内容,由为大家搜集整理发布,让我们赶快一起来学习一下吧!一.适合朗诵竞赛的诗歌一、余光中的《乡愁》;二、席慕蓉的《乡愁》;三、敖红亮的《乡愁》;四、北石的《乡愁》;五、冯至的《南方的夜》;六、刘半农教的《我如何不想她》;七、何其芳的《预言》;八、林徽因的《你是人间四月天》;九、徐志摩《再别康桥》;十、闻一多的《死水》;十一、《送给天堂的孩子》;十二、《为了那盏暖和的灯》;十三、周国平的《邂逅》;十四、艾青的《我爱这土地》;十五、郭小川《望星空》;十六、郭沫若的《地球我的母亲》;十七、周聪的《多情自古江南雨》;十八、欢乐的漂泊的《拥抱春天》;十九、席慕蓉的《一棵开花的树》二.适合朗诵竞赛的古诗词一般来说,参与古诗词朗诵竞赛最好选择一些长一点的,太短发挥不了,另外,要选一些简单表达感情的,这样评委才能体会到你的心情变化,给你高分。

最好选择名篇,否则大家听不懂,难以产生共鸣,就没有现场观众反馈的气氛了。

详细解释如下:一、苏轼的《水调歌头》二、梁启超的《少年中国说》三、周敦颐的《爱莲说》四、张若虚的《春江花月夜》五、李白的《将进酒》扩展资料朗诵技巧一、主题鲜亮突出,内容乐观向上,思想性强;二、感情饱满真挚,表达自然;三、朗诵娴熟,声音嘹亮美丽、清楚,能够脱稿;四、吐字清楚,一般话标准,正确把握诗歌节奏,韵律明显;五、声情并茂,朗诵富有韵味和表现力,能与观众产生共鸣;六、非常好地表达该诗词的主题和内涵,升华了青年朝气蓬勃的气质,具有震撼感。

三.适合朗诵竞赛的古诗有哪些《短歌行》、《停云》、《将进酒》、《行路难》出自《短歌行》两汉:曹操,原文如下:对酒当歌,人生几何!譬如朝露,去日苦多。

慨当以慷,忧思难忘。

何以解忧?唯有杜康。

青青子衿,悠悠我心。

但为君故,沉吟至今。

呦呦鹿鸣,食野之苹。

我有嘉宾,鼓瑟吹笙。

明明如月,何时可掇?忧从中来,不行断绝。

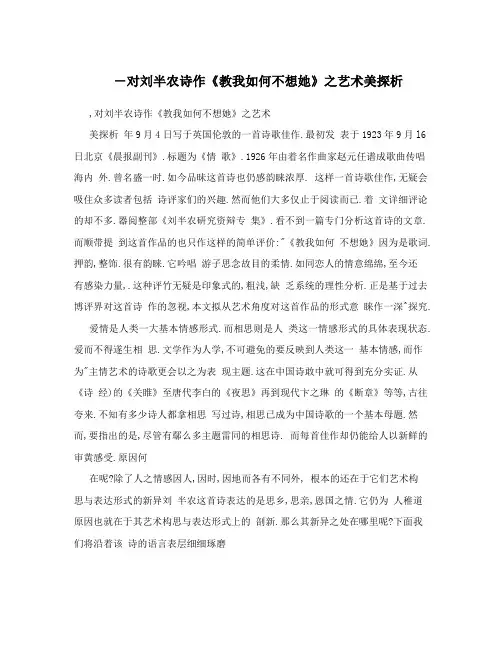

-对刘半农诗作《教我如何不想她》之艺术美探析,对刘半农诗作《教我如何不想她》之艺术美探析年9月4日写于英国伦敦的一首诗歌佳作.最初发表于1923年9月l6日北京《晨报副刊》.标题为《情歌》.1926年由着名作曲家赵元任谱成歌曲传唱海内外.曾名盛一时.如今品昧这首诗也仍感韵睐浓厚. 这样一首诗歌佳作,无疑会吸住众多读者包括诗评家们的兴趣.然而他们大多仅止于阅读而已.着文详细评论的却不多.器阅整部《刘半农研究资辩专集》.看不到一篇专门分析这首诗的文章.而顺带提到这首作品的也只作这样的简单评价:"《教我如何不想她》因为是歌词.押韵,整饰.很有韵睐.它吟唱游子思念故目的柔情.如同恋人的情意绵绵,至今还有感染力量,.这种评竹无疑是印象式的,粗浅,缺乏系统的理性分析.正是基于过去博评界对这首诗作的忽视,本文拟从艺术角度对这首作品的形式意睐作一深^探究.爱情是人类一大基本情感形式.而相思则是人类这一情感形式的具体表现状态.爱而不得遂生相思.文学作为人学,不可避免的要反映到人类这一基本情感,而作为"主情艺术的诗歌更会以之为表现主题.这在中国诗敢中就可得到充分实证.从《诗经)的《关睢》至唐代李白的《夜思》再到现代卞之琳的《断章》等等,古往夸来.不知有多少诗人都拿相思写过诗,相思已成为中国诗歌的一个基本母题.然而,要指出的是,尽管有鄢么多主题雷同的相思诗. 而每首佳作却仍能给人以新鲜的审黄感受.原因何在呢?除了人之情感因人,因时,因地而各有不同外, 根本的还在于它们艺术构思与表达形式的新异刘半农这首诗表达的是思乡,思亲,恩国之情.它仍为人稚道原因也就在于其艺术构思与表达形式上的剖新.那么其新异之处在哪里呢?下面我们将沿着该诗的语言表层细细琢磨首先.让我们直观感受到的是该博采用了先景前两行实写眼前景物执第三行开始由一字啊:"深沉咏叹顺转入虚写感情.直抒胸臆,情感抒发十分自然.第一节写诗人由天上飘着的散云,地上吹着的微风牵动情思,不由自主地想起了她微云, 微风由何而弓『起诗人的诗情呢?这不禁让我们想起唐诗两句来浮云游子意,落日故人情(李白《送友人》).以微风吹动的浮云象征游子漂泊他乡,无所侍依而生思多之情,这是传统诗歌创作的一十习惯.正因此,我们可以想见诗人刘半农当时正站在伦敦的某个地方.偶然抬头,看到眼前浮云一片一片从上空飘过,身边微风又拂拂吹动.撩拨头发,顿时一股洋云游子意油然而生.乡音,多物,乡情,相思一齐涌上心头,潸然泪下.不能自己.第二节写月光投入海洋.海洋拥抱着月光,两者如热恋般水乳交融.这幅景象本身就能让人产生某种联想.而更何况在这般蜜也似的银夜,他乡游子孤寂无依,触景生情就十分自抟了.再则.静寂的月明之夜从人之自然心理,从诗歌传统,从中国人的生活习俗都是让人产生相思的导固所以李白有床前明月光,疑是地上霜.举头望明月,低头思故乡的诗句(《夜思》)张九龄也有"海上生明月.天涯共此时情人想遥夜,竟夕起相思的诗句(《望月怀远》). 是明月触发了他们相思之情.至于每到八月十五中秋晚上.所有中国人都会聚在一起,口吃月饼.眼望月亮.心里想着远方的亲人.明月已与相思形成固定的对应关系.明月千里寄相思.这已是中毕民族普遍的文化心理因此.遘一节诗人的情感抒发与所使用的意象显得十分和谐,自然.第三节."落花,流水鱼和燕子这些意象在古代诗词中都是用来表达离愁和相思的寄情物. 唐代诗人杜牧就有这样的诗句繁华事散逐香尘藏 49水无情草自春.日暮东风怨啼鸟.落花犹似坠楼人 (《盘备园》)而宋代词人晏殊啦有这样的诃旬:无可奈何花落去.似曾相识燕归来(《皖溪纱》)}红笺小字.说尽平生意.鸿雁在云鱼在水.惆帐此情难寄 (《清平乐》).诸如此粪的例子还可以举出很多.由此我们可以推断说.刘半农这一节诗的意象实是古代诗诃的化用.但刘半农的高明之处在予化用不着痕迹,落花流水相偎相依.鱼与水融合无间,这样一种谐和亲呢的景象不能不使身处孤单的诗人产生相思之情一想起昔日亲密的朋友,亲人.而燕语呢喃不解伤情,更反对出诗人惆帐烦忧的心境.于是诗人自彝!; 而然就吟出r啊I燕子体说些什么话?教我如何不想她样的诗句.第四节写法略有变化.如果前三节诗人之情感是顺景而生,所用意象都是暖色调的话,那幺这节诗人的情感则是逆景而生.并且用的都是玲色调的意象.特树,玲风,野火,暮色.残霞完全是些冷鱼调的衰败意象,它们的组合分明向我们暗示出诗人所处环境的阴暗恶劣和诗人对这种处境的厌恶而这些意象叉正契台诗人孤寂凄凉的心境, 触景伤情,产生怀旧之情就十分自然了. 通过以上四节诗歌的分析,我们由此可以看出, 这首诗艺术构思上是十分成功的.诗人浓烈情感的抒发决不空泛抽象,而是借着适当意象予以包融,情随景生,景随情变,情景交融.自然妥贴然而,到此为止一我们似觉还未穷究这首诗的 .形式意殊众所周知,一首诗歌不外时,空,情,理四种基本元索t时空即可怍为独立的审美存在,也常作为情与理的载体,情理是诗歌的表现目的对于时空情理这四种元索的基本关系,台湾学者黄永武所论裁为透衡,他说:……中国诗里的理,是一种'别趣',中国诗里的情r往往高度复杂而纵横钩贯于时空之中.借着自然时空的推移而忽臆忽现人与自然时空是那洋奇妙地融合无间,情感与哲理,不喜欢脱离时空景象,去作纯粹的草情说理,每每透过时空实象的交互映射予以形象他.因此,可以说'时空设计是中国诗里最重要的环节硝.黄永武的话可谓道出了中国诗歌一大秘密.在中国诗歌创作实跌中.诗人们常通过时空景象的精心设置来扩张诗敢意象的情感包容量.从而使强烈深沉的诗情得有效传选.这实已成为中国诗歌的一十传统技法而刘半农正是承继了中国诗歌这一优秀传统. 在他的这首诗中通过时间的空间化手段0巧妙设置时间.有效强化了他诗情的表达.且看他这四节 5O 诗,第一节明显择取的是白天的景象,天上飘着的傲云只有白天才能看得清楚,但诗里并投有"白天这洋的字眼?诗人则是将时间予以空间化,以白天的空间景物暗示出白天的时间蕴吉第二节不用说写的是晚上的景致r诗照样择取晚上的景物月光,银夜"暗示出晚上的时间古义.第三节通过落花, 燕子这些空间化物象,分明让我们感到这是一幅春末夏初的图画r它内古着春与夏的时间概念.而第四节的"枯纣,冷风等物象则又分明为秋冬季节所有,暗示出秋冬时令这样,将几个时问连接起来, 就陡然增强了诗歌的表现力度,而表现出诗人极其强烈的相思情感强烈到何种程度呢?白天想姥, 晚上也想她,春夏想她.秋冬也想姥,一年四季春夏秋冬,白天晚上每时每刘都在想她】确如诗中所写教我如何不想姥?何等强烈的情感:而这样强烈的情感得以成功传选.没有诗人对时间的巧妙设置是根本不可能的一日本学者曾指出:.诗歌抒情最主要的源泉来自回顾人生历程时升华起的时间意识.英国美学家佩特也说,理想的诗应该是致的时间的捕捏自时问巧置使这首诗获得了理想的抒情效果而不藏于平庸当我们对刘半农这首诗作这样的进一步理解时,就不能不为诗人匠心独具,艺术构思的精巧而叹服了诗人的意象配置既是古诗的化用,更是荆l|的自由选择感物起兴,十分自然.情景交融,意境浑圆.而时间的巧置更使诗情的表选不流于简单的回复,并因此使诗歌的形孟意睐更为厚实再加上鄂流畅的音韵,整饰的诗形,斑斓的画面和浅吟低唱的柔情可以毫不夸张地说,这首诗将麓时问而永恒. 洼并: 瘴愚王蝙《刘半农代表砟》第9,黄河文艺出版社】98'7年版@(台湾)黄永武中国诗学设计篇'第43蓖.台湾 P-流圈书公司1976丰版@所谓时闻竹空间也,指借用童问菁糟来廿示对阐的漉逝与变化,它莲诗乖中一种常规表现群.?转引自 {诗乖基本原理'吴思嵌着,工人出版社出版】987丰版原诗附晕:教我如何不想她半农j巳上飘着些微云/地上吹着些微风/啊】/ 微风吹动了我头发,/教我如何不怒她?月光恋爱着海洋/海羊恋爱着1月光./啊】,这般蜜也似的银夜,/教我如何不想她?水面落花慢慢流./水底鱼几慢慢游.,啊,燕子你说些什幺话?,教我如何不想她?枯树在译凰里摇./野火在暮色中_蜕,啊,西乏还有些几成霞.教我如何不想她?1920年9月4I:1伦敷。

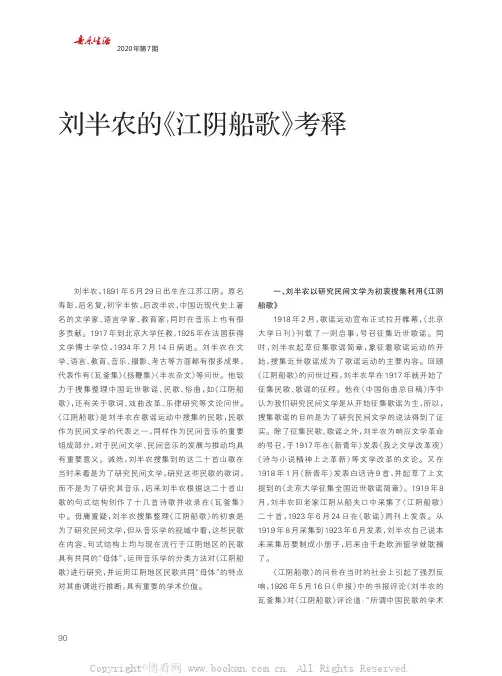

■于峰马婷婷刘半农的《江阴船歌》考释刘半农,1891年5月29日出生在江苏江阴。

原名寿彭,后名复,初字半侬,后改半农,中国近现代史上著名的文学家、语言学家、教育家,同时在音乐上也有很多贡献。

1917年到北京大学任教,1925年在法国获得文学博士学位,1934年7月14日病逝。

刘半农在文学、语言、教育、音乐、摄影、考古等方面都有很多成果,代表作有《瓦釜集》《扬鞭集》《半农杂文》等问世。

他致力于搜集整理中国近世歌谣、民歌、俗曲,如《江阴船歌》,还有关于歌词、戏曲改革、乐律研究等文论问世。

《江阴船歌》是刘半农在歌谣运动中搜集的民歌,民歌作为民间文学的代表之一,同样作为民间音乐的重要组成部分,对于民间文学、民间音乐的发展与推动均具有重要意义。

诚然,刘半农搜集到的这二十首山歌在当时来看是为了研究民间文学,研究这些民歌的歌词,而不是为了研究其音乐,后来刘半农根据这二十首山歌的句式结构创作了十几首诗歌并收录在《瓦釜集》中。

毋庸置疑,刘半农搜集整理《江阴船歌》的初衷是为了研究民间文学,但从音乐学的视域中看,这些民歌在内容、句式结构上均与现在流行于江阴地区的民歌具有共同的“母体”,运用音乐学的分类方法对《江阴船歌》进行研究,并运用江阴地区民歌共同“母体”的特点对其曲调进行推断,具有重要的学术价值。

一、刘半农以研究民间文学为初衷搜集利用《江阴船歌》1918年2月,歌谣运动宣布正式拉开帷幕,《北京大学日刊》刊载了一则启事,号召征集近世歌谣。

同时,刘半农起草征集歌谣简章,象征着歌谣运动的开始,搜集近世歌谣成为了歌谣运动的主要内容。

回顾《江阴船歌》的问世过程,刘半农早在1917年就开始了征集民歌、歌谣的征程。

他在《中国俗曲总目稿》序中认为我们研究民间文学是从开始征集歌谣为主,所以,搜集歌谣的目的是为了研究民间文学的说法得到了证实。

除了征集民歌、歌谣之外,刘半农为响应文学革命的号召,于1917年在《新青年》发表《我之文学改革观》《诗与小说精神上之革新》等文学改革的文论。

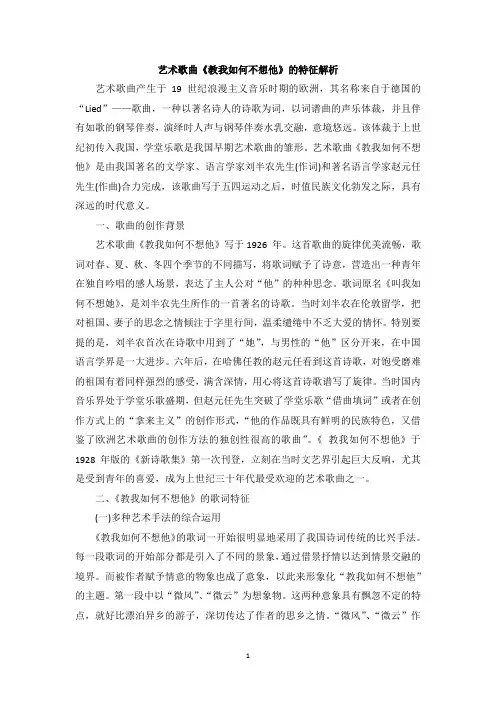

艺术歌曲《教我如何不想他》的特征解析艺术歌曲产生于19 世纪浪漫主义音乐时期的欧洲,其名称来自于德国的“Lied”——歌曲,一种以著名诗人的诗歌为词,以词谱曲的声乐体裁,并且伴有如歌的钢琴伴奏,演绎时人声与钢琴伴奏水乳交融,意境悠远。

该体裁于上世纪初传入我国,学堂乐歌是我国早期艺术歌曲的雏形。

艺术歌曲《教我如何不想他》是由我国著名的文学家、语言学家刘半农先生(作词)和著名语言学家赵元任先生(作曲)合力完成,该歌曲写于五四运动之后,时值民族文化勃发之际,具有深远的时代意义。

一、歌曲的创作背景艺术歌曲《教我如何不想他》写于1926 年。

这首歌曲的旋律优美流畅,歌词对春、夏、秋、冬四个季节的不同描写,将歌词赋予了诗意,营造出一种青年在独自吟唱的感人场景,表达了主人公对“他”的种种思念。

歌词原名《叫我如何不想她》,是刘半农先生所作的一首著名的诗歌。

当时刘半农在伦敦留学,把对祖国、妻子的思念之情倾注于字里行间,温柔缱绻中不乏大爱的情怀。

特别要提的是,刘半农首次在诗歌中用到了“她”,与男性的“他”区分开来,在中国语言学界是一大进步。

六年后,在哈佛任教的赵元任看到这首诗歌,对饱受磨难的祖国有着同样强烈的感受,满含深情,用心将这首诗歌谱写了旋律。

当时国内音乐界处于学堂乐歌盛期,但赵元任先生突破了学堂乐歌“借曲填词”或者在创作方式上的“拿来主义”的创作形式,“他的作品既具有鲜明的民族特色,又借鉴了欧洲艺术歌曲的创作方法的独创性很高的歌曲”。

《教我如何不想他》于1928 年版的《新诗歌集》第一次刊登,立刻在当时文艺界引起巨大反响,尤其是受到青年的喜爱,成为上世纪三十年代最受欢迎的艺术歌曲之一。

二、《教我如何不想他》的歌词特征(一)多种艺术手法的综合运用《教我如何不想他》的歌词一开始很明显地采用了我国诗词传统的比兴手法。

每一段歌词的开始部分都是引入了不同的景象,通过借景抒情以达到情景交融的境界。

而被作者赋予情意的物象也成了意象,以此来形象化“教我如何不想他”的主题。

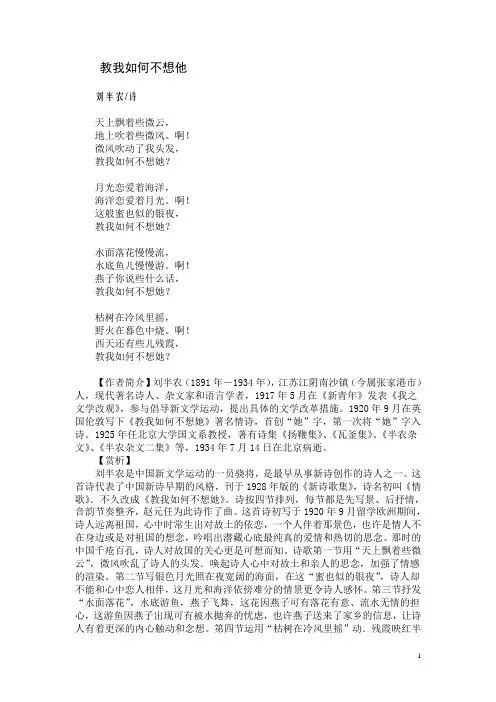

教我如何不想他刘半农/诗天上飘着些微云,地上吹着些微风。

啊!微风吹动了我头发,教我如何不想她?月光恋爱着海洋,海洋恋爱着月光。

啊!这般蜜也似的银夜,教我如何不想她?水面落花慢慢流,水底鱼儿慢慢游。

啊!燕子你说些什么话,教我如何不想她?枯树在冷风里摇,野火在暮色中烧。

啊!西天还有些儿残霞,教我如何不想她?【作者简介】刘半农(1891年-1934年),江苏江阴南沙镇(今属张家港市)人,现代著名诗人、杂文家和语言学者,1917年5月在《新青年》发表《我之文学改观》,参与倡导新文学运动,提出具体的文学改革措施。

1920年9月在英国伦敦写下《教我如何不想她》著名情诗,首创“她”字,第一次将“她”字入诗。

1925年任北京大学国文系教授,著有诗集《扬鞭集》、《瓦釜集》、《半农杂文》、《半农杂文二集》等,1934年7月14日在北京病逝。

【赏析】刘半农是中国新文学运动的一员骁将,是最早从事新诗创作的诗人之一。

这首诗代表了中国新诗早期的风格,刊于1928年版的《新诗歌集》,诗名初叫《情歌》.不久改成《教我如何不想她》。

诗按四节排列,每节都是先写景、后抒情,音韵节奏整齐,赵元任为此诗作了曲。

这首诗初写于1920年9月留学欧洲期间,诗人远离祖国,心中时常生出对故土的依恋,一个人伴着那景色,也许是情人不在身边或是对祖国的想念,吟唱出潜藏心底最纯真的爱情和热切的思念。

那时的中国千疮百孔,诗人对故国的关心更是可想而知。

诗歌第一节用“天上飘着些微云”,微风吹乱了诗人的头发.唤起诗人心中对故土和亲人的思念,加强了情感的渲染。

第二节写银色月光照在夜宽阔的海面,在这“蜜也似的银夜”,诗人却不能和心中恋人相伴,这月光和海洋依傍难分的情景更令诗人感怀。

第三节抒发“水面落花”,水底游鱼,燕子飞舞,这花因燕子可有落花有意、流水无情的担心,这游鱼因燕子出现可有被水抛弃的忧虑,也许燕子送来了家乡的信息,让诗人有着更深的内心触动和念想。

第四节运用“枯树在冷风里摇”动.残霞映红半边天、如野火在烧等这些意象,在冷风里看到一片暮色和天边的残霞,形成强烈对比,更衬出诗人远离故国的失落和热切的思念。

刘半农经典散文诗歌欣赏散文就是这样的一些文字,不仅拥有深邃的精神见解和优美的意境,还展现清新隽永、质朴无华的文采,可谓集合了哲理、诗情、画意于一身,美不胜收。

下面是店铺给大家带来的刘半农经典散文诗歌,供大家欣赏。

刘半农经典散文诗歌欣赏:饿他饿了﹔他静悄悄的立在门口﹔他也不想什么,只是没精没采,把一个指头放在口中咬。

他看见门对面的荒场上,正聚集着许多小孩,唱歌的唱歌,捉迷藏的捉迷藏。

他想:我也何妨去?但是,我总觉得没有气力,我便坐在门坎上看看罢。

他眼看着地上的人影,渐渐地变长﹔他眼看着太阳的光,渐渐地变暗。

“妈妈说的,这是太阳要回去睡觉了。

”他看见许多人家的烟囱,都在那里出烟﹔他看见天上一群群的黑鸦,咿咿呀呀地叫着,向远远的一座破塔上飞去。

他说:“你们都回去睡觉了么?你们都吃饱了晚饭了么?”他远望着夕阳中的那座破塔,尖头上生长着几株小树,许多枯草。

他想着人家告诉他:那座破塔里,有─条“斗大的头的蛇!”他说:“哦!怕啊!”他回进门去,看见他妈妈,正在屋后小园中洗衣服──是洗人家的衣服─ ─ 一脚摇着摇篮﹔摇篮里的小弟弟,却还不住地啼哭。

他又恐怕他妈妈,向他垂着眼泪说,“大郎!你又来了!”他就一响也不响,重新跑了出来。

他爸爸是出去的了,他却不敢在空屋子里坐﹔他觉得黑沉沉的屋角里,闪动着一双睁圆的眼睛──不是别人的,恰恰是他爸爸的眼睛!他一响也不响,重新跑了出来,──仍旧是没精没采的,咬着一个小指头﹔仍旧是没精没采,在门坎上坐着。

他真饿了!──饿得他的呼吸,也不平均了﹔饿得他全身的筋肉,竦竦地发抖!可是他并不啼哭,只在他直光的大眼眶里,微微有些泪痕!因为他是有过经验的了!──他啼哭过好多次,却还总得要等,要等他爸爸买米回来!他想爸爸真好啊!他天天买米给我们吃。

但是一转身,他又想着了──他想着他爸爸,有一双睁圆的眼睛!他想到每吃饭时,他吃了一半碗,想再添些,他爸爸便睁圆了眼睛说:“小孩子不知道‘饱足’,还要多吃!留些明天吃罢!”他妈妈总是垂着眼泪说,“你便少喝一‘瓶’酒,让他多吃一口罢!再不然,便譬如是我──我多吃了一口!”他爸爸不说什么,却睁圆着一双眼睛!他也不懂得爸爸的眼睛,为什么要睁圆着,他也不懂得妈妈的眼泪,为什么要垂下。

刘半农《敲冰》赏析

《敲冰》是一首很简朴的小诗,内容也极单纯:写的是严寒时节,河面冻结,行人从冰上过河。

但他们过河时,不是像在其他季节那样从冰上走来走去,而是用锤子和铁凿在冰上“敲”出一个个窟窿,以便踩着这些窟窿过河。

诗中一、二句写严寒时节,河面冻结,行人从冰上过河。

三、四句写行人过河的方法,即在冰上“敲”出窟窿,双足踩着这些窟窿过河。

这首小诗用朴素简炼的语言,写出了人们在严寒时节过河的情状。

全诗没有艰深的字眼,不用艳丽的色彩,没有刻意的雕饰和繁复的铺陈。

诗中并没用典,语句也没有歧义,读起来十分晓畅。

由于这首诗写得比较别致,不太符合常规的诗法,如“冰”字在句中两次出现,“敲”字应用作动词等,因此,“敲”的动词意义就不容易一下子看出来。

2021届高考语文一轮复习专题专练专题六现当代诗歌阅读(现代文阅读Ⅱ)真题先究(2020·新高考全国卷Ⅰ模拟)阅读下面的文字,完成下面小题。

刈禾女之歌辛笛大城外是山山外是我的家我记起家中长案上的水瓶我记起门下车水的深深的井我的眼在唱着原野之歌为什么我的心也是空而常满金黄的穗子在风里摇在雨里生长如今我来日光下收获我想告诉给姊妹们我是原野上的主人风吹过镰刀下也吹过我的头巾在麦浪里我看不见自己蓝的天空有白云是一队队飞腾的马你听风与云在我的镰刀之下奔骤而来一九三七年四月卅日在苏格兰高原6.下列对本诗相关内容的理解,不正确的一项是(3分)()A.“大城外是山/山外是我的家”,既点出抒情主人公的出身背景,也含有城市与乡野的对比。

B.“我想告诉给姊妹们/我是原野上的主人”,写刈禾女收获时的心理活动,表达她对拥有原野感到欣喜。

C.“风吹过镰刀下/也吹过我的头巾”,写刈禾女劳作时的欢快,也写人与自然之间关系的和谐。

D.“在麦浪里/我看不见自己”,是从宏阔的视野观看原野,着意写刈禾女在面对原野时的渺小感。

7.下列对本诗艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)()A.诗歌前四行,从“大城”“山”转向“水瓶”“井”,节奏也变得舒缓,这种变化带有情感倾向。

B.“金黄的穗子在风里摇/在雨里生长”,是静与动、空间与时间的结合,这是该诗常用的表现手法。

C.“我的眼在唱着原野之歌”,运用通感的修辞手法,以抒情的笔触表达了刈禾女愉悦的心情。

D.“你听风与云/在我的镰刀之下/奔骤而来”,通过使用祈使语气和加快节奏,增强了抒情效果。

8.“为什么我的心也是空而常满”中的“空而常满”如何理解?(4分)9.诗歌从刈禾女的角度抒情,这样写有什么好处?请结合诗歌简要分析。

(6分)练前必备一、意象1.结合诗歌,积累常见意象。

如:戴望舒《雨巷》中的“丁香”意象与李璟《浣溪沙》“丁香空结雨中愁”以及李商隐《代赠》“芭蕉不展丁香结”中的“丁香”意象一样,都蕴含着忧愁的情感。

论白话体诗歌《教我如何不想她》之演唱处理及情感表现摘要:中国诗歌史上,白话体诗歌不仅是近代诗歌发展的必然结果,同时还是外国诗歌催生的直接产物,中国诗歌的近代化过程由它最终完成。

白话体诗歌《教我如何不想她》的演唱处理及情感表现需要演唱者根据不同段落所表达的不同情感和内涵做出改变,从而深刻诠释该曲的意义。

关键词:白话体诗歌;《教我如何不想她》;演唱处理;情感表现一、白话体诗歌的概念中国新诗的发生从20世纪末“新学诗”开始,它经历了“新派诗”、“歌体诗”、“白话诗”四个发展阶段,使中国诗歌最终实现了近代化过程。

白话体诗歌的出现反映了中国诗歌的语言白话化和体裁自由化。

由于晚清白话运动的开始,新学诗中一些新名词对当时的诗歌体裁具有一定的冲击和创新作用,流俗语、外来语、口语都能大量使用于诗歌之中,呈现出一种通俗化、口语化的趋势。

同时,破坏严整的格律,也是对旧诗形式的一大冲击。

新派诗虽然还基本是旧形式,但以散句、长句入诗,并能借鉴民间格调,趋于散文化、通俗化,其句式自由,节奏自然,又多为长篇巨制,表现出韵散杂糅的特征,部分诗句还打破了二二三的基本句构形式。

二、歌曲《教我如何不想她》简介1、词作者刘半农生平简介及其诗词创作《教我如何不想她》刘半农,江苏江阴人,我国著名的教育家、语言学家,以及“五四”新文化运动的先驱,中国语言及摄影理论的奠基人。

《教我如何不想她》是刘半农在伦敦创作的一首小诗,表达了他在异国他乡思念祖国家乡的心声。

《教我如何不想她》的“她”字是刘半农首创,“她”字的意义不仅对于白话文的推广起到了重要的作用,同时也在文字上给了中国的女性一个专有的位置。

原来汉字中“他”本无男女之分,这在翻译外国文学作品或创作文学作品时造成了很多不方便。

人们曾用“伊”字表示女性的“他”,但“他”与“伊”是截然不同的两个字,所以使用时仍有不少麻烦。

为此,刘半农经过反复琢磨后首创了“她”字表示女性的“他”。

刘半农的诗歌创作具有早期中国新诗的风格,一方面吸收歌谣散体或者外国诗歌的特点,另一方面继承了中国传统诗歌中营造意境、比兴等特点和手法。