浅论中医证候(一)

- 格式:docx

- 大小:13.25 KB

- 文档页数:2

中医基础知识学习--证候⼀、征候的概念证候,也叫证,是中医基础理论中⼀个⾮常重要的概念。

它的基本意思是证据、凭据。

它既不同于“症”,也不同于“病”。

“症”是疾病的表现形式,如头痛、发热等。

“病”是疾病的名称,如感冒、肝炎等。

⽽证候则是反映疾病发展过程中某⼀阶段的病理变化之本质和全貌。

“病”是全程的,“证”是阶段性的,它会随着疾病的进退⽽变化,是⼀个相对稳定的具有时间性、相对性、变化性的概念。

“证”可以在概括疾病共性的基础上,不同程度的揭⽰每个患者的病机特点和个体差异,能够⽐较集中地反映出疾病的原因、性状、部位、范围、动态等各⽅⾯的信息,从⽽给医⽣指⽰出治疗疾病的具体⽅向。

所以“征候”⼀词已经成为中医特有的诊断基本概念。

阴阳五⾏学说是中医辨证的纲领,贯穿于各种辨证⽅法之中。

辨证的过程就是对病⼈做出正确、全⾯判断的过程,或者说是找出主要⽭盾的过程。

中医治疗疾病不是着眼于“病”的不同,⽽是取决于“证”的性质。

相同的证,代表着类同的主要⽭盾,可以⽤基本相同的⽅法治疗,这就是“异病同治”的道理,也是辨证论治的精神实质和精髓所在。

征候概念在理论上已经形成了完整的体系,它源远流长,内容丰富,形式多样,层次清楚,结构严谨。

⼆、征候所涵的内容中医学的征候,基本上是从病体内部阴阳失调之状态,正邪消长之趋势等有关机能变化特点等⽅⾯集中反映疾病的原因、性状、部位、范围、动态等病理要素的综合性诊断概念,它⼤约包涵以下内容:1、标志着⼈体对于致病因素的⼀些最基本的反映状态和类型。

如⾥寒症:形寒肢冷,⾯⾊苍⽩,喜热恶凉,静⽽少⾔,俯⾝倦卧,⼝不渴,尿清长,便稀溏,⾆淡润,脉迟等。

⼤体标志着由于寒邪等病因的侵袭,或因⼈体⾃⾝阳⽓衰微⽽导致的全⾝或部分脏腑功能减退的反应状态。

2、根据中医学理论体系,揭⽰病理变化的部位、范围和机能变化的特点。

如以脘腹冷痛,得⾷能减,喜热喜按,⾷欲不振,泛吐清涎,四肢⽋温,⽓怯形寒,泻利清⾕,⾆质淡胖⽽嫩,脉濡弱等症状为辨证依据的“脾胃虚寒”证,基本上揭⽰出病变部位在中焦脾胃,性质属于虚寒,病理变化的范围可能涉及肾阳不⾜,命门⽕衰等。

.. 第一章肺系病症第一节感冒1.风寒证[证候分析]风寒之邪外束肌表,卫阳被郁,故见恶寒、发热、无汗;清阳不展,络失和则头痛、肢节酸疼。

风寒上受,肺气不宣而致鼻塞流涕、咽痒、咳嗽;寒为阴邪故口不渴或渴喜热饮。

舌苔薄白而润,脉浮紧,俱为表寒征象。

2.风热证[证候分析]风热犯表,热郁肌腠,卫表失和,故见身热、微恶寒、汗出不畅;风热上扰则头胀痛;风热之邪熏蒸清道,故咽喉肿痛,咽燥口渴,鼻流浊涕;风热犯肺,肺失清肃,则咳嗽、痰粘或黄。

苔白微黄,脉象浮数,为风热侵于肺卫之征。

3.暑湿证[证候分析]夏季感冒,感受当令之暑邪,暑多夹湿,每多暑湿并重。

暑湿伤表,表卫不和,故身热、微恶风、汗少、肢体酸痛;风暑夹湿上犯清空,则头昏重胀痛;暑热犯肺,肺气不清,故咳嗽痰粘,鼻流浊涕;暑热内扰,热灼津伤,则心烦、口渴、小便短赤;湿热中阻,气机不展,故胸闷、泛恶、口中粘腻,渴不多饮。

舌苔薄白黄腻,脉儒数为暑湿夹湿之征。

第二节咳嗽1.外感咳嗽(1)风寒袭肺[证候分析]风寒袭肺,肺气壅塞不得宣通,故咳而声重、气急;风寒不受,肺窍不利,则鼻塞流涕,咽喉作痒;寒邪郁肺,气不布津,凝聚为痰,故痰咯稀薄色白;风寒外束肌腠,故伴有头痛身楚,寒热无汗等表寒证。

舌苔薄白,脉浮或浮紧,为风寒在表之征。

(2).风热犯肺[证侯分析]风热犯肺,肺失清肃而咳嗽气粗,或咳声嘎哑,肺热伤津则见口渴,喉燥咽痛;肺热内郁,蒸液成痰,故痰吐不爽,稠粘色黄,鼻流黄涕;风热犯肺,卫表不和而见汗出等表热证。

苔薄黄,脉浮数,皆是风热在表之征。

(3).风燥伤肺[证侯分析]风燥伤肺,肺失清润,故见干咳作呛;燥热灼津则咽喉口鼻干燥,痰粘不易咯吐;燥热伤肺,肺络受损,故痰中夹血。

本证多发于秋季,乃燥邪与风热并见的温燥证,故见风燥外客,卫气不和的表证。

舌质干红少津,脉浮数,均属燥热之征。

2.内伤咳嗽(1). 痰湿蕴肺[证侯分析]脾湿生痰,上渍于肺,壅遏肺气,故咳嗽痰多,咳声重浊,痰粘腻或稠厚;脾运不健故食甘甜肥腻物品反而助湿生痰,湿痰中阻则胸闷脘痞、呕恶;脾气虚弱故食少、神倦、大便时溏。

中医急症的中医证候特征有哪些中医急症,听起来就有点让人心里一紧!这可不是闹着玩的事儿。

咱们今儿就来好好聊聊中医急症的中医证候特征到底有哪些。

话说我之前遇到过这么一件事儿。

有一次我去参加一个中医研讨会,会上有个案例特别典型。

一位中年大哥突然在会场里就晕倒了,大家都慌了神。

这时候,在场的一位老中医赶紧上前查看。

他先是摸摸脉象,又看看脸色、舌头,然后迅速判断出这可能是气血逆乱导致的昏厥急症。

咱先说说中医急症里常见的一种证候特征——高热惊厥。

小朋友要是突然发起高烧,体温噌噌往上涨,然后就开始抽搐,这可把家长急坏了。

从中医角度看,这可能是因为外感邪热,热极生风。

就好比身体里有一把火在熊熊燃烧,烧得风都起来了,搅得身体失去了平衡。

再来讲讲中风急症。

这中风啊,有时候来得特别突然,可能前一秒还好好的,下一秒就倒下了。

中医认为,中风的证候特征常常和气血失调、痰湿内阻有关。

想象一下,身体里的气血就像马路上的车辆,要是堵了或者乱套了,那可不就出问题了嘛!还有一种急症叫血证,比如说突然大量吐血或者便血。

这往往是因为体内的火气太旺,把血管都给冲破了,或者是气不摄血,就像管理不善,血液不受控制地乱跑。

另外,真心疼那些突然心痛得厉害的人,这在中医里可能是真心痛急症。

心脉瘀阻,就像道路堵塞,气血过不去,心能不疼嘛!中医看待急症的证候特征,可不是简单地头疼医头、脚疼医脚。

它是综合考虑人体的整体状况,包括阴阳平衡、气血运行、脏腑功能等等。

就像一部复杂的大机器,一个零件出问题,可能影响到整个系统的运转。

比如说,一个人长期情绪不好,爱生气、郁闷,这肝气郁结久了,可能就会引发一系列的急症。

又或者是平时饮食不注意,大鱼大肉,油腻辛辣吃太多,脾胃受不了,也可能导致急症的发生。

总之,中医急症的证候特征多种多样,但都有其内在的规律和联系。

咱们了解了这些,就能在关键时刻更好地应对,为健康保驾护航。

就像那次研讨会上晕倒的大哥,幸亏有经验丰富的中医在,及时诊断处理,才让他转危为安。

中医辩病辩证依据一、喘证:1、患者以“--”入院,当属中医“喘证”范畴,喘证是由肺失宣降,肺气上逆,或肺肾出纳失常而至的呼吸困难,甚至张口抬肩,鼻翼煽动,不能平卧等为主要临床表现的一种临床病证。

患者长期接触煤尘,损伤肺气,肺气失于充养,肺之气阴不足,易受外邪,感受外协,外邪入里化热,邪热壅肺,灼津成痰,痰热郁遏肺气,肃降无权,故见喘咳气涌,胸部胀痛,痰粘稠色黄,痰热郁蒸,故见身热。

肺气失于宣发肃降,肺气上逆而见咳嗽,舌红、苔黄,脉滑数亦为痰热蕴肺之证。

纵观舌、脉、症本病当属喘证,痰热蕴肺辩证范畴,病性属虚实夹杂,病位在肺,患者因肺气亏虚,易反复发病,预后不佳。

2、患者以“--”入院,属于中医“喘证”辨病范畴,喘证是由肺失宣降,肺气上逆,或肺肾出纳失常而至的呼吸困难,甚至张口抬肩,鼻翼煽动,不能平卧等为主要临床表现的一种常见病证,患者年过半百,其气已衰,肺气亏虚,气失摄纳,故喘憋。

舌淡、苔白,脉沉弱亦为肾虚之症,肾气亏虚而见下肢水肿,纵贯舌脉症本病当属喘证,肺肾亏虚辩证范畴,病性属虚证,病位在肺肾,反复发病,当疗效差。

3、患者以“--”入院,故属中医“喘证”辨病范畴,喘证是由肺失宣降,肺气上逆,或肺肾出纳失常而至的呼吸困难,甚至张口抬肩,鼻翼煽动,不能平卧等为主要临床表现的一种常见病证。

患者因感受风寒,邪袭于肺,外闭皮毛,内遏肺气,肺卫为外邪所伤,肺气不得宣降,气机壅阻,上逆做喘,故见喘息,肺气不降故见喘嗽,寒为阴邪,其主收引,致毛窍收缩,腠理闭塞,故见恶寒发热,其舌质淡红,苔薄白而滑,脉浮紧均为风寒雍肺之象,病性属实,病位在肺,预后良好。

喘证辩证依据(实喘、虚喘):1、风寒袭肺:辨病辨证依据:风寒上受,内合于肺,邪实气壅,肺气不宣,故喘咳气逆,胸部闷胀。

寒邪伤肺,凝液成痰,则痰多稀薄色白。

风寒束表,皮毛闭塞,故见恶寒、头痛、无汗等表寒证。

苔薄白而滑,脉浮紧亦为风寒在表之征。

病因为风寒袭肺。

病机为重感风寒,邪袭于肺,内则壅遏肺气,外则郁闭皮毛,肺卫为邪所伤,肺气不得宣畅。

中医证候学目录1证候概述2辨证论治3证候诊断4证候分类5中西互补证候概述中医证候是指疾病发生和演变过程中某阶段以及患者个体当时所处特定内、外环境本质的反映,它以相应的症、舌、脉、形、色、神表现出来,能够不同程度地揭示病因、病位、病性、邪正盛衰、病势等病机内容,为辨证论治提供依据。

中医的“证”是指疾病在演变过程中各种病理因素在体质、自然环境、社会心理等因素和多种矛盾综合作用于机体的整体反应,是诊察和思辨所得。

“证”实际上包括“证候”和“证名”。

在疾病过程中,都具有各个内在联系的一组症状和体征,如发热恶寒,头痛,身痛,无汗,脉浮紧,舌苔薄白等,可将其称为风寒表实证的“证候”。

对病变过程中某阶段所表现的证候,通过辨证而确定其病位、病性本质,并将其综合归纳而形成“证名”。

证候是证的外在表现,证名是代表该证本质的名称。

以“病”为经,以“证”为纬,病证结合才能正确把握疾病的整个发展过程。

所以说:单一的症状和体征无法表现一个完整的证候,证候一定是不同的症状和体征的综合,证候无论如何千变万化,都不能脱离疾病而独立存在,疾病的病因、病理和临床表现共同构成了证候的本质。

辨证论治辨证论治是中医认识疾病和治疗疾病的基本原则,是中医学对疾病的一种特殊研究和处理方法,也是中医学的基本特点之一。

辨证就是将中医望、闻、问、切四诊法所收集的资料和体征,通过分析、综合,辨清疾病的原因、性质、部位,以及邪正之间的关系,概括、判断为某一种性质的证候。

论治就是在辨证的结果,确定相应的治疗方法。

中医认为:疾病是机体在一定条件下,受病因损害作用后,因自我稳定调节紊乱而发生的异常生命活动过程。

同一邪气致病,由于个体的差异性可以导致疾病的多变性和证候的多样性,表现出不同的证候,例如:感冒,见发热、恶寒、头身疼痛等症状,病属在表,但由于致病的因素和机体反应的不同,可表现为风寒感冒和风热感冒两种不同的证候。

只有辨别清楚感冒的症状是属风热或是风寒,才能确定采用辛凉解表或是辛温解表方法,给以适当的治疗。

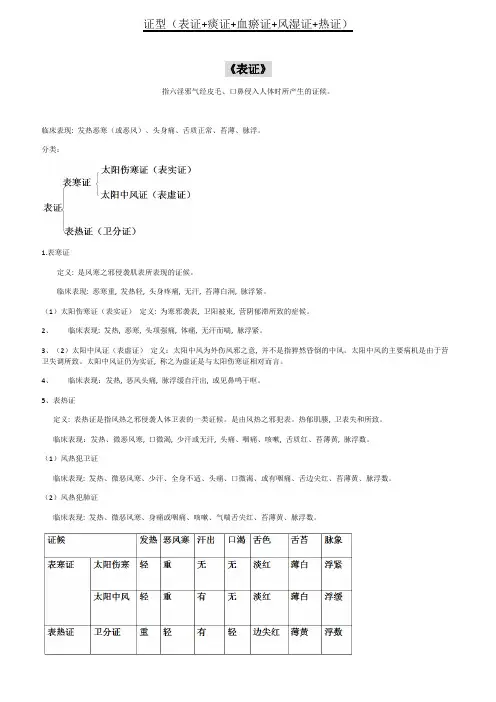

证型(表证+痰证+血瘀证+风湿证+热证)《表证》指六淫邪气经皮毛、口鼻侵入人体时所产生的证候。

临床表现: 发热恶寒(或恶风)、头身痛、舌质正常、苔薄、脉浮。

分类:1.表寒证定义: 是风寒之邪侵袭肌表所表现的证候。

临床表现: 恶寒重, 发热轻, 头身疼痛, 无汗, 苔薄白润, 脉浮紧。

(1)太阳伤寒证(表实证)定义: 为寒邪袭表, 卫阳被束, 营阴郁滞所致的症候。

2、临床表现: 发热, 恶寒, 头项强痛, 体痛, 无汗而喘, 脉浮紧。

3、(2)太阳中风证(表虚证)定义:太阳中风为外伤风邪之意, 并不是指猝然昏倒的中风。

太阳中风的主要病机是由于营卫失调所致。

太阳中风证仍为实证, 称之为虚证是与太阳伤寒证相对而言。

4、临床表现:发热, 恶风头痛, 脉浮缓自汗出, 或见鼻鸣干呕。

5、表热证定义: 表热证是指风热之邪侵袭人体卫表的一类证候。

是由风热之邪犯表。

热郁肌腠, 卫表失和所致。

临床表现:发热、微恶风寒, 口微渴, 少汗或无汗, 头痛、咽痛、咳嗽, 舌质红、苔薄黄, 脉浮数。

(1)风热犯卫证临床表现: 发热、微恶风寒、少汗、全身不适、头痛、口微渴、或有咽痛、舌边尖红、苔薄黄、脉浮数。

(2)风热犯肺证临床表现: 发热、微恶风寒、身痛或咽痛、咳嗽、气喘舌尖红、苔薄黄、脉浮数。

治法:表寒证——辛温解表表热证——辛凉解表性味归经主治辛温解表药: 性味多属辛温, 以发散风寒为主要作用, 用于外感风寒表证的药物称辛温解表药。

药物麻黄辛、微苦, 温归肺、膀胱经发汗、平喘、利水桂枝辛、甘, 温归心、肺、膀胱经发汗解表、温经通阳紫苏辛、温归肺、脾经发表散寒、行气宽中、解鱼蟹毒、行气安胎生姜辛、微温归肺、脾经发汗解表、温中止呕、温肺止咳荆芥辛、微温归肺、肝经祛风解表、止血防风辛、甘、微温归膀胱、肝、脾经解表、祛风胜湿、止痛、解痉羌活辛、苦、温归膀胱、肾经解表、祛风胜湿、止痛、散寒白芷辛、温归肺、胃经解表、祛风燥湿、止痛、消肿排脓藁本辛、温归膀胱经发表、祛风胜湿、止痛、散寒辛夷辛、苦、温, 有小毒通鼻窍、祛风湿、止痛苍耳子辛、温归肺、胃经通鼻窍、散风寒辛温解表剂以辛温解表药为主组方, 具有疏散风寒的作用, 能够治疗外感风寒所引起的表证的方剂。

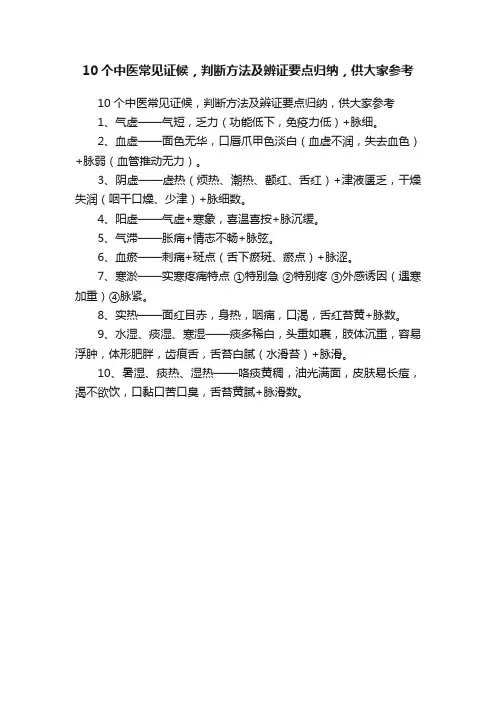

10个中医常见证候,判断方法及辨证要点归纳,供大家参考

10个中医常见证候,判断方法及辨证要点归纳,供大家参考

1、气虚——气短,乏力(功能低下,免疫力低)+脉细。

2、血虚——面色无华,口唇爪甲色淡白(血虚不润,失去血色)+脉弱(血管推动无力)。

3、阴虚——虚热(烦热、潮热、颧红、舌红)+津液匮乏,干燥失润(咽干口燥、少津)+脉细数。

4、阳虚——气虚+寒象,喜温喜按+脉沉缓。

5、气滞——胀痛+情志不畅+脉弦。

6、血瘀——刺痛+斑点(舌下瘀斑、瘀点)+脉涩。

7、寒淤——实寒疼痛特点①特别急②特别疼③外感诱因(遇寒加重)④脉紧。

8、实热——面红目赤,身热,咽痛,口渴,舌红苔黄+脉数。

9、水湿、痰湿、寒湿——痰多稀白,头重如裹,肢体沉重,容易浮肿,体形肥胖,齿痕舌,舌苔白腻(水滑苔)+脉滑。

10、暑湿、痰热、湿热——咯痰黄稠,油光满面,皮肤易长痘,渴不欲饮,口黏口苦口臭,舌苔黄腻+脉滑数。

中医证候学目录1证候概述2辨证论治3证候诊断4证候分类5中西互补证候概述中医证候是指疾病发生和演变过程中某阶段以及患者个体当时所处特定内、外环境本质的反映,它以相应的症、舌、脉、形、色、神表现出来,能够不同程度地揭示病因、病位、病性、邪正盛衰、病势等病机内容,为辨证论治提供依据。

中医的“证”是指疾病在演变过程中各种病理因素在体质、自然环境、社会心理等因素和多种矛盾综合作用于机体的整体反应,是诊察和思辨所得。

“证”实际上包括“证候”和“证名”。

在疾病过程中,都具有各个内在联系的一组症状和体征,如发热恶寒,头痛,身痛,无汗,脉浮紧,舌苔薄白等,可将其称为风寒表实证的“证候”。

对病变过程中某阶段所表现的证候,通过辨证而确定其病位、病性本质,并将其综合归纳而形成“证名”。

证候是证的外在表现,证名是代表该证本质的名称。

以“病”为经,以“证”为纬,病证结合才能正确把握疾病的整个发展过程。

所以说:单一的症状和体征无法表现一个完整的证候,证候一定是不同的症状和体征的综合,证候无论如何千变万化,都不能脱离疾病而独立存在,疾病的病因、病理和临床表现共同构成了证候的本质。

辨证论治辨证论治是中医认识疾病和治疗疾病的基本原则,是中医学对疾病的一种特殊研究和处理方法,也是中医学的基本特点之一。

辨证就是将中医望、闻、问、切四诊法所收集的资料和体征,通过分析、综合,辨清疾病的原因、性质、部位,以及邪正之间的关系,概括、判断为某一种性质的证候。

论治就是在辨证的结果,确定相应的治疗方法。

中医认为:疾病是机体在一定条件下,受病因损害作用后,因自我稳定调节紊乱而发生的异常生命活动过程。

同一邪气致病,由于个体的差异性可以导致疾病的多变性和证候的多样性,表现出不同的证候,例如:感冒,见发热、恶寒、头身疼痛等症状,病属在表,但由于致病的因素和机体反应的不同,可表现为风寒感冒和风热感冒两种不同的证候。

只有辨别清楚感冒的症状是属风热或是风寒,才能确定采用辛凉解表或是辛温解表方法,给以适当的治疗。

证候的中医名词解释证候是中医学术中的重要概念,它是中医独特的疾病观和诊断方法的核心之一。

在中医理论体系中,疾病不仅仅是一个人体生理机能紊乱的结果,而是一个综合的反映,包括身体和心理两个方面。

证候是指患者在一定时期内,由于疾病侵袭而导致的症状和体征的总和。

中医将疾病分为外感、内伤、寿损三类,而证候则是指疾病在体内阶段性表现出来的特定模式。

中医在辨别证候时通常会综合考虑患者的脉象、舌象、面色、口唇等等,来辅助诊断疾病的本质和严重程度。

在中医理论中,证候可以分为虚证和实证两种类型。

虚证通常是指身体虚弱、气血不足、脏腑功能失调等现象。

患者常常会出现疲乏无力、面色苍白、心悸气短等症状。

实证则是指病邪侵袭、体内湿热积聚等情况。

患者可能会出现发热、口渴、咳嗽等症状。

除了虚证和实证之外,中医还有寒证、热证、风证、湿证、湿热证等多种不同类型的证候。

这些不同的证候类型对应着不同的疾病和治疗方法。

中医认为,不同的证候类型背后反映了身体的阴阳平衡状态和五行相克相生的关系。

通过辨别不同的证候类型,医生可以预测疾病的发展趋势,制定相应的治疗方案。

中医注重对证候的辨别和诊断,这是因为中医认为疾病的本质是一种病机的失调。

而证候则是这种病机在人体上的具体表现。

通过对证候的研究,中医可以深入理解疾病的发展机制和病因。

进而,中医可以通过调整人体的阴阳平衡和五行相生相克的关系,恢复身体的自愈能力。

证候的中医名词解释远不止上述内容,中医从整体和系统的角度审视证候,它是基于古代医学观念和临床实践经验的总结。

证候对于理解中医学思想和中医药学的实践方法具有重要意义。

因此,对证候的深入解读和研究有助于发掘中医学术的内涵和独特之处。

中医是中华民族宝贵的传统文化之一,它凭借丰富的医典文献和博大精深的理论体系在世界上拥有广泛的影响力。

证候作为中医学术中的核心概念之一,凝聚着中医智慧的结晶。

通过对证候的研究和理解,我们可以更好地传承和发扬中医学术,同时也可以为现代医学的发展提供新的思路和启示。

・理论探讨・中医证候及其与体质关系浅谈王宏伟 指导 许鑫梅 罗日永(广州中医药大学96级博士生,广州510407)主题词 证候 体质 分析 证候就是内在之病变形之于外的“象”。

体质就是人群及人群中个体在遗传的基础上,在环境的影响下,在其生长、发育和衰老过程中形成的代谢、机能和结构上相对稳定的特殊状态。

这种特殊状态往往决定着他对某种致病因子的易感性及其所产生病变类型的倾向性。

证候和体质具有十分密切的关系。

1 证候的涵义和特点1.1 证候的涵义 证候是在致病因素作用下,机体内外环境、各系统之间相互关系发生紊乱所产生的综合反应;是生命物质在疾病过程中具有时相性的本质性的反映[1]。

其涵义大致可以揭示以下内容。

1.1.1 概括反映疾病发生的原因和病机。

例如风寒证,是指风邪夹寒侵袭肌表腠理的证候。

1.1.2 反映疾病发生的部位和范围。

例如凉燥袭肺证,说明其病因是凉燥之邪侵袭,病变部位在肺。

1.1.3 反映邪正相争的态势。

例如肝风内动证,是指病变过程中肝肾阴液亏耗过度,阴不制阳,肝阳升动无制,而出现肢体动摇、抽搐、眩晕等的一种证候。

1.1.4 反映病变的性质。

例如阳虚内寒证是阳气虚衰,阳不制阴,阴寒内盛的证候。

1.1.5 反映病变的类型和机能异常的特点。

以胃脘痛为例,如胃脘隐隐作痛,喜暖喜按,得热则舒,伴见神疲倦怠,面色萎黄,四肢乏力,舌淡苔白,脉细弱者属脾胃虚寒证;胃脘灼痛,口干舌燥,大便干硬,舌质红,少苔或无苔,脉细,则属胃阴不足。

脾胃虚寒证和胃阴不足证是胃脘痛的两个病理变化类型。

另外,证候的建立,虽然涉及多种相关因素,但其判断主要依据是机体的异常机能变化。

因此,可以认为证候是机体异常机能的综合概括。

1.2 证候的特点 证候是中医诊断学中一个独特的概念,具有如下五个特性。

1.2.1 整体性。

证候是机体与周围环境(包括自然与社会)之间、机体内部脏腑经络气血阴阳之间关系紊乱的综合反应,即“整体功能性定型反应形式”。

中医辨证术语大全

1. 表证:指外感病邪侵犯人体,病位在肤表所表现出一系列症状。

如头痛、恶寒发热、苔白脉浮等。

2. 里证:指病邪在内,病位深在脏腑经络等所表现出的一系列症状。

如心悸、胸痛、腹满等。

3. 寒证:指因寒邪所致的症状,如畏寒肢冷、腹痛喜温等。

4. 热证:指因热邪所致的症状,如发热恶热、口渴喜冷等。

5. 虚证:指正气虚弱所表现出的症状,如气短乏力、食欲不振等。

6. 实证:指邪气亢盛所表现出的症状,如腹胀满痛、大便秘结等。

7. 阴证:指症状表现为阴性的一类证候,如面色苍白、手足厥冷等。

8. 阳证:指症状表现为阳性的一类证候,如面红目赤、口干咽燥等。

9. 心悸:指因心失所养或心阳不振所致的心动不安、心悸不宁等症状。

10. 胸痹:指因心脉痹阻所致的胸部疼痛等症状。

11. 咳嗽:指因肺失宣肃所致的咳嗽、咳痰等症状。

12. 胃痛:指因胃气阻滞所致的胃脘疼痛等症状。

14. 不寐:指因心火亢盛或心脾两虚所致的失眠等症状。

15. 胁痛:指因肝气郁结或肝胆湿热所致的胁肋疼痛等症状。

16. 眩晕:指因肝阳上亢或气血亏虚所致的头晕目眩等症状。

17. 风寒感冒:指因风寒之邪侵袭所致的恶寒发热、头痛身痛等症状。

18. 风热感冒:指因风热之邪侵袭所致的发热微恶风寒、咽痛等症状。

19. 暑湿感冒:指夏季感冒,因暑湿之邪侵袭所致的发热恶寒、头痛

身重等症状。

20. 风湿痹症:指因风湿之邪侵袭所致的关节疼痛、肌肉酸楚等症状。

《中医诊断学》学习笔记:证候诊断证候诊断又称为辨证,是确定病人所患疾病现阶段的证候名称。

(一)辨证的方法辨证的过程,实际上就是在整体观指导下以阴阳五行、脏腑、经络、病因病机等基本理论为依据,对四诊所搜集到的病史、症状和环境因素等临床资料,进行综合分析,辨明其内在联系和各种病证间的相互关系,从而求得对疾病本质的认识,对疾病证候作出恰当的判断。

分析、综合、联想、判断,是辨证诊断过程中基本的思维形式。

要求医生四诊合参,详细诊察。

一般在证候诊断时,可分七个步骤进行:1。

追问病史:一般疾病,都有感受冷热、饮食不节、情志受伤等病史,应根据情况首先询问。

2。

审证求因:应根据症状特点、性质等探求其发生的原因。

如“诸躁狂越,皆属于火”,“诸暴强直,皆属于风”。

应当指出的是,辨证的原因,不一定是指引起疾病发生的原始致病因素,更重要的是指引起疾病的现阶段表现的原因。

如风寒束肺证的病因是外感“风寒”邪气,这是原始致病因素,也是我们要审征求因的“因”,而痰湿阻肺证的病因是“痰湿”,即非原始致病因素,其原始致病因素可能是外感风寒或暴伤饮冷或其它,那么在本证的审证求因中,后者便居于次要地位,而前者是引起现在表现的原因,并对疾病的发生发展起重要的作用。

3。

确定病位:就是辨别病变的主要部位。

病位是指病变所在的部位,一般用表里、脏腑、经脉、气血、营卫、阴阳等表示。

外感病多用表里、六经、卫气营血、三焦和脏腑等表示,杂病多用脏腑、经脉、气血、阴阳等表示。

病变的主要部位可以是一个,也可以是两个,邪热壅肺,病变主要部位在肺;肝火犯肺病变主要病位在肝、肺。

又如血虚证,是肝血虚还是心血虚,则应进一步联系其它症状进行脏腑定位。

4。

审察病机:病因侵及一定的部位,则有一定的病机,根据脉症的变化可审察明确病机的变化。

5。

分清病性:在明确病机的同时,要知病情之所属。

主要根据八纲辨证,辨别疾病的寒热虚实等病性。

如口渴喜冷饮,尿赤便结,烦躁脉数为热;口淡不渴或喜热饮,尿清便溏,脉迟为寒。

中医证候诊断标准

中医证候诊断标准是一套用于诊断和治疗疾病的基本规范。

它包括了对疾病的定义、症状的描述、病因的分析、病机的理解、治疗方法的选择等内容。

以下是一些常见的中医证候诊断标准:

1、气虚证:主要表现为乏力、气短、精神不振、自汗等。

病因多为过度劳累、饮食不慎、外感风寒等。

病机主要为气虚导致的功能下降。

治疗方法主要为补气,如使用黄芪、党参等中药。

2、血虚证:主要表现为面色苍白、头晕、心悸等。

病因多为失血、饮食不慎、劳损等。

病机主要为血虚导致的营养不良。

治疗方法主要为补血,如使用当归、熟地等中药。

3、阴虚证:主要表现为五心烦热、盗汗、口干等。

病因多为过度劳累、饮食不慎、外感风热等。

病机主要为阴虚导致的体液不足。

治疗方法主要为滋阴,如使用麦冬、生地等中药。

4、阳虚证:主要表现为怕冷、手足冰冷、精神不振等。

病因多为过度劳累、饮食不慎、外感风寒等。

病机主要为阳虚导致的机能下降。

治疗方法主要为温阳,如使用附子、肉桂等中药。

以上是一些常见的中医证候诊断标准,具体诊断时需要根据患者的具体症状和体质来决定。

一张图看懂中医八纲辨证(两纲六要)(见附...

一张图看懂中医八纲辨证(两纲六要)(见附图):

一、阳证:

1、表证——邪气在表,主要表现:发热,恶风寒,头身疼痛,舌象为舌苔薄白,脉象为脉浮。

2、热证——机能亢盛,主要表现:发热喜冷,口渴喜冷,面红目赤,尿黄便秘,舌象为舌红苔黄干燥,脉象为脉数。

3、实证——正邪俱盛,主要表现:精神亢进,气粗,胸腹胀满,疼痛拒按,便秘尿痛,舌象为舌质苍老,舌苔黄厚,脉象为脉实而有力。

二、阴证:

1、里证——邪气入里,主要表现:腹满喜按,食少便溏,四肢倦怠,面黄形瘦。

舌象为舌淡,脉象为脉缓弱。

2、寒证——机能减弱,主要表现:恶寒喜暖,口淡不渴,面色苍白,尿清便溏。

舌象为舌淡苔白滑润,脉象为脉沉迟。

3、虚证——正邪俱衰,主要表现:精神萎靡,面白,身倦烦热,心悸气短,自汗盗汗,舌象为舌淡苔少,脉象为脉细弱。

我是崔占举,关注我,学习更多中医干货。

一、表证、里证、半表半里证(1)表证分:表寒证、表热证、表虚证。

(2)表证转归:表证→半表半里证或里证。

(3)里证成因分三类:①表证因外感邪气太盛或误治或失治,使外邪不解,内传入里,侵犯脏腑气血,邪正交争于里形成里证。

②外邪直接入里,侵犯脏腑等,“直中”为病。

③情志内伤、饮食劳倦、痰饮、瘀血等因素。

直接损伤脏腑,使脏腑气机失调或气血津液等受病。

(4)表里证的鉴别要点:寒热、舌象、脉象。

三、虚实证(1)虚证病因:①先天禀赋不足。

②后天失养两个原因,以后天失养多见,其中饮食不节,劳逸过度,房室过度等致病因素最为常见。

(2)实证病因:①外感六淫、疫疠等邪气侵袭机体。

②因精神因素、劳逸、饮食不节等使脏腑机能失调,气机郁滞,产生火热、宿食、痰瘀、水湿等邪气停聚于体内。

(3)虚证与实证的鉴别要点:寒之品使阳气逐渐耗伤。

+③年高体衰致阳气不足。

(2)阴虚证证候分析:阴虚证病因有四:①内伤杂病日久耗伤阴液。

+②实热证中热邪伤阴或气郁化火日久耗伤阴血。

+③房劳过度或过服温燥之品,耗伤阴液。

+④年高体衰而阴血亏虚。

(3)阳虚证的发展与演变:①阳虚证是气虚证演变发展来的,阳虚与气虚常常同时存在。

②阳虚证可以发展为亡阳证、阴阳两虚证(阴阳互根,阳虚损阴)。

③阳虚证还可以导致:气机郁滞、瘀血,水湿,痰饮停积而形成既有阳气亏虚,又有邪气盛实的证候。

(4)阴虚证的发展与演变:①阴虚可于气虚、阳虚同时存在而形成气阴两虚证、阴阳两虚证等(阴阳互根,阴亏损阳)。

②阴虚进一步发展成亡阴证及动风证。

(5)阳虚证与阴虚证的鉴别:五、证候相兼错杂:是指疾病某一阶段的证候,不仅病变部位表现为有表又有里,而且寒热虚实相互交错,表现为表里同病、寒热错杂、虚实夹杂。

(一)表里同病表证和里证在同一时期出现,称为表里同病。

表里同病的原因有二类:一是外感病。

由表证兼见里证,或外感病未愈,复伤于饮食劳倦等。

二是内伤病未愈而又感外邪。

表里同病时,往往出现虚实寒热等,它们之间排列组合而言,可见8种情况:①表里俱寒②表里俱热③表寒里热④表热里寒⑤表里俱实⑥表里俱虚⑦表(二)寒热错杂寒热错杂分为表里与上下两部分。

证候的名词解释证候是中医学中的一种概念,是指病情的特征、症状、体征等,即疾病表现出来的一系列现象。

证候可以帮助中医医生确定疾病的类型和病程,进而为合理地制定治疗方案提供依据。

证候的分类中医学中,证候根据表现形式和病程的不同可以分为寒热、虚实、表里、气血等几类证候。

其中,寒热为最基本的证候分类,依据体内热度的高低来分辨。

虚实则是对体内虚弱或过度的表现,表是指表面,指身体表面的病变,里是指身体内部的病变。

气血则是对于身体“精气血”的医学概念的体现,是中医学在治疗疾病时最为注重的一种证候。

寒热证候寒热证候是指疾病表现出的体温状态,即“寒”为体温偏低,“热”为体温偏高。

寒热证候是中医诊断最基本的证候,也是中医疾病治疗的核心。

根据中医的理论,寒热证候是由机体的阴阳失衡所导致的一种状态。

中医医生通过对患者寒热观察、问诊及脉象的判断,来获取疾病的定位、性质和病程等信息。

虚实证候虚实证候是指身体生命活动过程中,体内阴阳气血的失衡,导致机体功能失调,出现的一种病理状态。

虚实证候是中医学中最为重要的证候之一,其基本原理是通过中医医生的目视、触摸等方式来判断患者的体质和体内阴阳平衡等信息。

据此,中医医生可以针对性地开出中药方子和进行针灸、按摩和其他治疗。

表里证候表里证候是指身体疾病前后所表现出的不同病情。

其中,表证指疾病外表的症状,如发热、头痛、咳嗽等;里证则是指疾病内部的病情表现,如消化器官的疼痛、胃肠不适等。

中医医生通过对患者表里证候的观察和诊断,可以判断疾病的治疗方向和用药方案。

气血证候气血证候是指体内“气”、“血”互动的失衡所导致的一种病理状态。

气指人体生物能量,血则为身体中的液体。

中医学认为,气血调和是维持人体正常生命活动的关键要素,所以医生必须通过面观、触摸等方式来判断患者的气血状况,同时针对性地进行治疗。

总结证候是中医学中重要的概念之一,它包含了病情的种种表现与特征。

中医医生通过对患者的证候观察和判断,可以确定疾病的类型和病程,从而为治疗提供准确的诊断和方案。

浅论中医证候(一)

摘要:从证候的概念、证候的特点、证候的诊断标准以及证候的现代计量研究方法进行论述,进一步揭示证候动态变化的规律,指导临床辨证论治,以促进中医药学术的发展。

关键词:证候;辨证论治;量化分析

“证”是疾病过程中机体整体的动态、病态反应,包含了疾病的病因、病位、病性及邪正双方力量的对比,是疾病本质的具体体现。

只有对疾病的证候进行正确的判断,才能施以合理的方药治疗。

1证候的概念

几十年来有关证候的研究和阐发不胜枚举,然而真正能够将证候解释清楚、得到公认和推广的定论尚未形成。

郭蕾等〔1〕提出证候是一个非线性的“内实外虚”、“动态时空”和“多维界面”的复杂巨系统,包括“证”与“候”两个方面。

证,是指对疾病所处的一定阶段的病机概括,或非疾病机体一定阶段的机体状态的概括;候,是指这种病机或状态的可被观察到的外在表现。

唐农〔2〕提出证候就是一定人体在一定的时序气化相变过程中出现的异常反应状态,并可以在阴阳五行法则指导下,通过审察人体脏腑经络、阴阳气血的时相变化,判断病位与病机,从而给出具体证型。

1986年全国中医证候规范研究第二次会议在综合有关研究成果的基础上提出:“证候是疾病发生和演变过程中某阶段本质的反映,它以某些相关脉症,不同程度地揭示病因、病机、病位、病势等,为治疗提供依据。

具体地说,证候是疾病发生和演变过程中某阶段以及患者个体当时所处特定内外环境本质的反映,它以相应的症、舌、脉、形、色、神表现出来,能够不同程度地揭示病因、病位、病性、邪正盛衰、病势等病机内容,为辨证论治提供依据〔3〕。

2证候的特点

2.1多变性

人体是一个统一的有机整体,其内部始终处于一种相对的动态平衡状态之中,这种平衡的实现是脏腑之间相互生克、相互制约的结果。

平衡是暂时的、相对的,生克制约运动却是永恒的、绝对的。

证候也是动态变化的,经云“亢则害,承乃制”即是此意。

例如:风热表证不能及时外解,邪热入里,可成里热证;风寒表证如果没有及时治疗,寒邪郁于肌表,可化热转为表热证或入里成为表寒里热证、里热证;寒邪入里束肺,可导致肺气闭阻而气逆;寒邪入里客于经络,致气血闭阻,可转化为痛痹证。

临床上常常借用证候的运动特性,既能指导临床防治,又可研究疾病传变、转化和转归的规律,同时也可以提醒我们在诊断思维过程中要树立恒动观念,根据证候的变化而变化。

2.2模糊性

证候是由一组有内在联系的症状与体征所组成,而中医学在临床上运用“四诊”所获取的症状与体征,其性质、状态均是模糊的〔4〕。

如“厚苔”与“薄苔”、“声低息微”与“高亢有力”、“口渴”与“口不渴”、“小便频数”与“小便短少”、“脉迟”与“脉数”、疼痛的“喜按”与“拒按”等等没有一个清晰的区别,其性质状态多呈模糊性。

对于症状与体征的类属也是模糊的,如浮脉既可见于表证又可见于里证、迟脉既可见于寒证又可见于实热证、腹胀既可见于实证又可见于虚证、小便不利既可见于虚证又可见于实证等等。

由于中医诊断中大量地使用模糊概念,使中医学运用了取类比象法、演绎归纳等分析方法。

对于所搜集到的临床表现,把它作为一个“模糊集合”──证候,仍然是一个模糊概念。

如“肾阳虚证”是由肾、阳、虚三个小概念构成的,没有严格的量化标准,医者只能凭借自己的学术见解或经验予以大体的、笼统判断,一方面体现了辨治的灵活性,另一方面临床诊断的准确性、统一性受到局限。

2.3复杂性

临床上的疾病种类繁多,所表现的证候更是千变万化。

有辨别比较容易的单一性基础证,也有比较复杂的夹杂证和复合证。

同时,同一证候在不同的疾病中临床表现也不尽相同。

如肾

阳虚证在小便方面既可表现为小便清长,又可表现为小便短少或癃闭;肝肾阴虚证在月经方面既可表现为“量多”又可表现为“闭经”等。

此外,六淫、七情、劳逸、地理环境、季节气候、职业、年龄、性别、体质、经济状况等以及由此而引起的阴阳失调、气机失常、气血紊乱等均是造成证候复杂的因素。

只有充分认识证候的复杂性,才能克服诊断思维过程的惯性,使临床诊断更贴近客观实际。

2.4隐匿性

任何疾病所表现的症状与体征都是从无到有、从少到多、从轻到重、从不典型到典型不断发展变化的。

如癌症早期患者并无任何异常感觉,运用中医的“四诊”也探索不到可供诊断的任何症状与体征,属于无症可辨的“隐匿证”。

还有某些阴性症状和体征与疾病的本质不尽一致,使证候难以反映疾病的本质。

如“水肿”病经辨治之后,水肿消退,但肾功能尚未恢复(尿中仍有蛋白、管型),往往无任何症状与体征,无症可辨但疾病确实依然存在。

证候的隐匿性使宏观的辨证论治受到局限,微观的辨证论治亟待深入研究。