皮肤病的望闻问切讲解医疗讲义

- 格式:ppt

- 大小:10.12 MB

- 文档页数:94

护肤品销售望闻问切四诊法

对于美容师的销售来说,更是如此。

“望、闻、问、切”,说的是中医在看病的时候要遵循一定的顺序对病人进行诊治,讲的就是中医发现问题、解决问题的过程,同样,这套理论也可以用来解决美容师销售业绩差的问题。

望判断顾客类型

对于一名美容师而言,望即察言观色,就是对初次接触的顾客,观察其面部表情、言谈举止,并对其作出初步的了解和判断。

观色

面对一位顾客,美容师从他的穿衣打扮大致可以判断出其经济水平,但更重要的是要判断这位顾客的心情如何。

察言

美容师从与顾客的谈话中大致可以判断出这个人的职业、文化程度、兴趣爱好等,从而判断出这个顾客的类型:理智型、冲动型、感性型、习惯型、多疑型、专业型。

同时,通过这种类型区分要能判断出他的消费心理和消费动机

闻聆听顾客诉求

美容师推销过程中的“闻”则是要善于聆听。

一名优秀的美容师不仅应该能说会道,还应该善于倾听,所谓“多言之客以耳闻,少言之客以口问。

”

问进一步了解顾客需要

在美容师销售的过程中,可以说80%时间是用于交流,只有

20%的时间才是真正用于销售的,而且交流的时间越长,成功的机会就越大。

但并不是每个顾客都喜欢滔滔不绝,因而美容师要学会通过提问来引导话题,引起顾客谈话的兴趣,进一步探查顾客的购买欲、购买力等。

当然,提问也应有技巧,讲究艺术性。

可直截了当地问:“平常您经常做养生吗?”也可以探询其购买欲,从侧面询问:“您身体这么好,一定经常做养生吧?”以此了解其购买力。

总之话题应委婉谦和,不可引起对方反感。

《中医诊断学》讲课稿:局部望诊——望皮肤今天还有望局部的最后一个,望皮肤。

皮肤的病是很多,专门有一个皮肤科,皮肤科的病也不少。

那么我们中医诊断里面讲一些最基本的概念,特别是和辨证有关系的一些内容。

皮肤上的病变最常见的就有斑、疹、痘、—白,痈、疽、疔、疖,这是望皮肤里面我们要讲的重点内容。

皮肤的变化,同样是皮肤为气血精气之外润,需要气血津液的濡养、温煦,所以内脏有病的时候,可以反映到皮肤上面来。

首先望皮肤的色泽,皮肤的色泽实际上在讲全身望诊的时候,望色,应该是望全身的皮肤颜色,这是我们的重点,(因为)面部容易观察,放到了面部去了。

那么全身的皮肤的其他改变,其他地方的颜色和面色稍微有一些差别。

面色一般暴露得多,阳光照射的时间比较多,所以它实际上比身体的其他部位要黑一些、暗一些,其他地方还应该白一些。

如果在皮肤上,除了全身望青黄赤白黑,有没有光泽,是不是明润,那些相同的内容以外,如果出现了皮肤发赤。

红,出现红的话,突然发生的,这种发赤并且是突然发生的,像头的丹痧一样的,粉红,边缘清楚,边界是清楚的,这样一种情况,有灼热肿痛的,突然比如说消褪,或者是腰部,或者头面,一片红了,边缘清楚,还有灼热肿痛这样的表现的,我们叫做丹毒。

丹毒有很多种,发生于头上的叫做抱头火丹;发生在腿上的,小腿上的叫做赤游丹;发生在腰部的我们昨天(讲)望躯体的时候已经讲过缠腰火丹,这都是丹毒。

小腿这一节,边界清楚,像涂的丹,并且病人自觉灼热疼痛,突发性的,发得很快,颜色很红,那么这种情况我们把它叫做丹毒。

发黄。

这个我们已经在望面色、望眼睛都讲过了,发黄最常见的是黄疸,又分为阳黄、阴黄。

那么发黑。

特别是除了面部发黑以外,乳晕、腋窝、外生殖器、口腔等这些部位,颜色呈弥漫性的棕黑色,这种病叫做黑疸。

这个疸分五疸,五疸里面就有一种叫做黑疸。

这些地方很黑,颜色很黑,除了脸上黑以外,腋窝、肚脐周围、外生殖器、阴部等等这些地方,颜色比较暗,黑的叫做黑疸。

中医皮肤病临证心得中医是一门古老而博大的学问,对于治疗皮肤病也有着独特的临证心得。

下面我们就从四个方面来阐述中医治疗皮肤病的临证心得。

一、望闻问切中医古训“望、闻、问、切”是辨证论治的基本方法,也是治疗皮肤病的必备技能。

通过仔细观察患处的皮肤,了解病情的发展趋势,或是通过嗅闻患者身体的气味、问询患者病情的具体表现,以及用手指、针灸等方式感觉身体的脉搏等等,都可以帮助中医医生更准确地判断病情和采取有效的治疗方法。

二、辨证论治中医治疗皮肤病的关键在于辨证论治,即找到各种不同病因、病位、病理阶段的病情,制定针对性的治疗方案。

比如,对于病因不明的痤疮,中医常采用清热解毒的方法,而对于外感热邪所致的皮炎,则需要清热败毒,并配合扶正固表的治疗方法。

辨证论治是中医效果显著的原因之一,也是中医对皮肤病的成功治疗之路。

三、化痰祛湿中医注重整体调理,对于湿疹、瘙痒等以湿热为主的皮肤病,中医常采用化痰祛湿的方法。

例如,用茯苓、白术、炙甘草、黄连等中药煎汤泡浴,可以改善患者的湿热体质,并缓解皮肤病的症状。

此外,中医也常采用针灸、拔罐、艾灸等治疗方法,疏通调理身体的经络、气血、经气等,达到治疗皮肤病的效果。

四、化毒清热中医强调治病先治本,对于皮肤病而言,清热解毒、化疮排脓是中医治疗的重点。

例如,对于毒疮、疖子等疾病,中医常采用清热解毒的草药,如金银花、连翘等,也可靠用皮下针灸、磁疗等方法疏通皮肤组织,促进排毒排脓,防止病情扩散。

综上所述,中医在治疗皮肤病方面,具备独特的临证心得,其中包括“望、闻、问、切”等基本技能,辨证论治、化痰祛湿、化痘清热等治疗方法,以及针灸、推拿、拔罐、艾灸等治疗手段。

中医治疗皮肤病,就像是针对病情做精准调理,达到痊愈治愈的目的。

学习和掌握中医的临证心得,可以让我们更好地治疗皮肤病,也体现了中医的巨大魅力和价值。

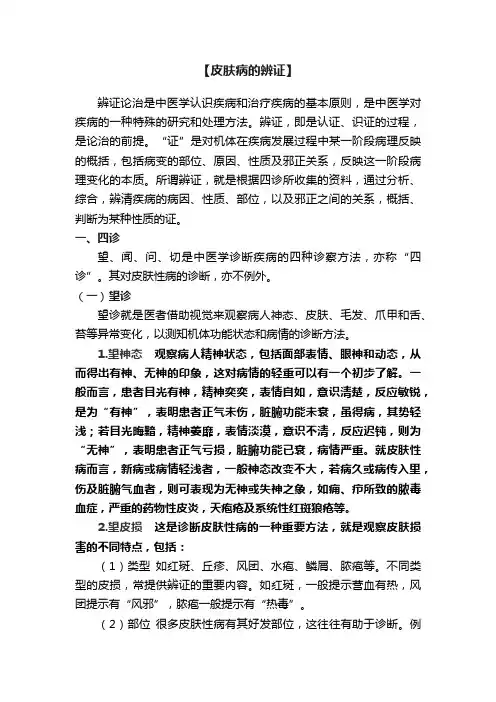

【皮肤病的辨证】辨证论治是中医学认识疾病和治疗疾病的基本原则,是中医学对疾病的一种特殊的研究和处理方法。

辨证,即是认证、识证的过程,是论治的前提。

“证”是对机体在疾病发展过程中某一阶段病理反映的概括,包括病变的部位、原因、性质及邪正关系,反映这一阶段病理变化的本质。

所谓辨证,就是根据四诊所收集的资料,通过分析、综合,辨清疾病的病因、性质、部位,以及邪正之间的关系,概括、判断为某种性质的证。

一、四诊望、闻、问、切是中医学诊断疾病的四种诊察方法,亦称“四诊”。

其对皮肤性病的诊断,亦不例外。

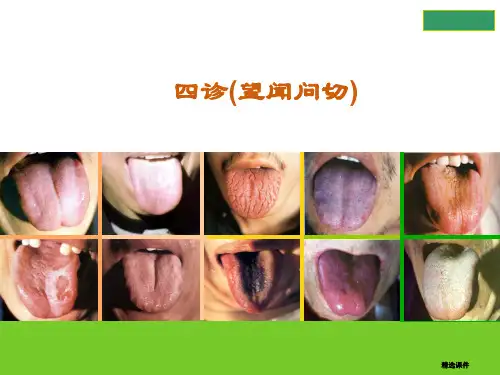

(一)望诊望诊就是医者借助视觉来观察病人神态、皮肤、毛发、爪甲和舌、苔等异常变化,以测知机体功能状态和病情的诊断方法。

1.望神态观察病人精神状态,包括面部表情、眼神和动态,从而得出有神、无神的印象,这对病情的轻重可以有一个初步了解。

一般而言,患者目光有神,精神奕奕,表情自如,意识清楚,反应敏锐,是为“有神”,表明患者正气未伤,脏腑功能未衰,虽得病,其势轻浅;若目光晦黯,精神萎靡,表情淡漠,意识不清,反应迟钝,则为“无神”,表明患者正气亏损,脏腑功能已衰,病情严重。

就皮肤性病而言,新病或病情轻浅者,一般神态改变不大,若病久或病传入里,伤及脏腑气血者,则可表现为无神或失神之象,如痈、疖所致的脓毒血症,严重的药物性皮炎,天疱疮及系统性红斑狼疮等。

2.望皮损这是诊断皮肤性病的一种重要方法,就是观察皮肤损害的不同特点,包括:(1)类型如红斑、丘疹、风团、水疱、鳞屑、脓疱等。

不同类型的皮损,常提供辨证的重要内容。

如红斑,一般提示营血有热,风团提示有“风邪”,脓疱一般提示有“热毒”。

(2)部位很多皮肤性病有其好发部位,这往往有助于诊断。

例如扁平疣常发于颜面部、手背部;硬红斑多发于小腿屈侧等。

中医学还可根据皮损的部位,联系经络脏腑进行辨证治疗。

如发于唇部者多系脾胃经,鼻部者多属肺、大肠经,胸胁部者多为肝、胆经。

(3)颜色不同皮肤性病的损害,其色泽亦可不同,如白癜风和黄褐斑。

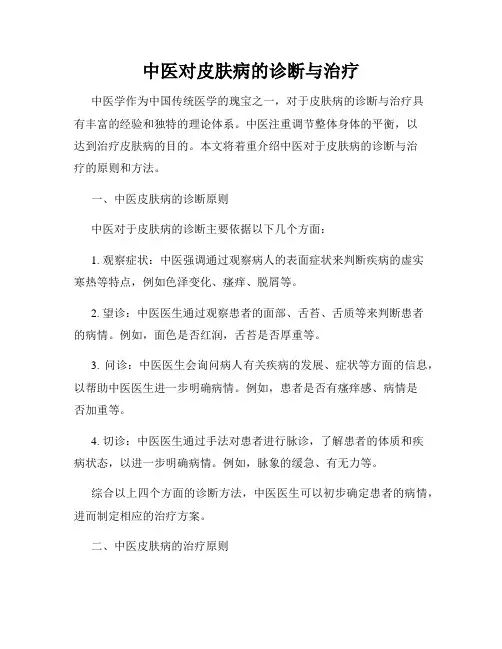

中医对皮肤病的诊断与治疗中医学作为中国传统医学的瑰宝之一,对于皮肤病的诊断与治疗具有丰富的经验和独特的理论体系。

中医注重调节整体身体的平衡,以达到治疗皮肤病的目的。

本文将着重介绍中医对于皮肤病的诊断与治疗的原则和方法。

一、中医皮肤病的诊断原则中医对于皮肤病的诊断主要依据以下几个方面:1. 观察症状:中医强调通过观察病人的表面症状来判断疾病的虚实寒热等特点,例如色泽变化、瘙痒、脱屑等。

2. 望诊:中医医生通过观察患者的面部、舌苔、舌质等来判断患者的病情。

例如,面色是否红润,舌苔是否厚重等。

3. 问诊:中医医生会询问病人有关疾病的发展、症状等方面的信息,以帮助中医医生进一步明确病情。

例如,患者是否有瘙痒感、病情是否加重等。

4. 切诊:中医医生通过手法对患者进行脉诊,了解患者的体质和疾病状态,以进一步明确病情。

例如,脉象的缓急、有无力等。

综合以上四个方面的诊断方法,中医医生可以初步确定患者的病情,进而制定相应的治疗方案。

二、中医皮肤病的治疗原则中医治疗皮肤病的原则是“辨证施治”,即根据病情的不同,采取相应的治疗方法。

常用的治疗原则包括:1. 清热解毒:对于湿热内蕴或热毒炽盛导致的皮肤病,中医常采用清热解毒的方法,如采用寒凉或苦寒的药物进行治疗。

2. 补益调理:对于体质虚弱、气血不足导致的皮肤病,中医会通过补益药物或调理饮食来恢复患者的健康。

3. 活血化瘀:对于皮肤病引起的血液循环不畅或瘀血堆积的情况,中医会采用活血化瘀的方法,以促进血液循环,消散淤血。

4. 凉血止痒:对于瘙痒明显的皮肤病,中医常用寒凉药物来凉血止痒,如采用龙胆草、黄柏等。

此外,中医还注重调理整个身体的平衡,外治、内调结合,以达到治疗皮肤病的目的。

三、中医常用的皮肤病治疗方法中医对于皮肤病的治疗方法多样,常用的方法包括:1. 中药外洗:中医常用草药制剂来进行外洗,以达到抑制病变、清热解毒的效果。

2. 中药内服:中医常用中药汤剂、丸剂等进行内服,以调理整个身体,促进病情康复。

中医诊断望.闻.问.切之完整版四诊述要一、望诊中医特别重视望诊,临诊首要注意观察,从病人的神态、形体和某些特定表现征象,了解疾病的性质与轻重。

望诊之要,首先望神:患者眼珠灵活,目光炯炯,神识不乱,语言清亮,精神充沛,面色荣润,动作矫健协调,即为有神;若目光晦暗,反应迟钝,语言低微,精神委靡,表情淡漠,即是失神。

中医学认为:精气充盛则神旺;精气虚衰则神疲。

若患者其症状虽属严重,但神气尚佳,这说明正气未衰,预后一般尚好;如果相反,其症状表现虽不严重,而神气却委靡不振,这说明正气趋向衰弱,预后一般不良。

《灵枢·天年篇》上说:失神者死,得神者生;《素问·本病论篇》说:得神者昌,失神者亡。

说明了“ 神” 的重要性,但危重之病,一时精神转“ 佳”,或两颧发红如妆,这是阴阳格拒、欲将离绝的危象,即“ 神浮则危”,当须警惕。

其次望色:气色是脏腑气血的外荣,在临床上,可以根据色的荣润枯槁、鲜明晦暗等方面来辨证。

气血旺盛,则色泽荣润鲜明;气血衰减,则色泽枯槁晦暗。

白脱血,萎黄主虚,颧赤劳缠。

五脏有病,面部色泽有时亦有相应变化:如脾病者面色多萎黄,肺病者则面色白,心病者则面色赤,肝病者则面色青,肾病者则面色灰黑。

此外,还可以从色的方面辨别出不同的病因和症状,如《灵枢·五色篇》“ 青黑为痛,黄赤为热,白为寒”。

但望色必须结合其他三诊,如面色白,血虚也;问之无脱血因素者,应考虑恐怖,恐则气下,血亦随之,怖则神随气失。

心脉如乱丝,面乍白乍赤,神气不安之象也:心中必有惭愧之事,惭则气收,愧则神荡,在临床上应细致诊察。

望形体:一般五脏强健的,外形多壮实;五脏有病,外形多衰弱。

形体不同,往往用药的宜忌、喜恶有异,如胖人多气虚,瘦人多火,用药应因人而异。

从观察形体也可得出很多病情,如肥人多中风,瘦人多劳嗽。

然而对胖、瘦人亦需分析:能食肌丰而胖者,体强也;若食少而肥者,非强也,乃病痰也,肥人最怕按之如棉絮;食少而瘦者,体弱也;若食多而瘦者,非弱也,瘦人最怕肉干著骨。

中医诊断学:望皮肤色泽的内容及其临床意义望闻问切是中医学之中的重点知识希望各位考生能够很好的掌握相关的知识点。

1.望皮肤正常人皮肤荣润有光泽,是精气旺盛,津液充沛的征象。

望诊时应注意观察皮肤色泽形态的变化和表现于皮肤的某些病症,如斑、疹、痈、疽、疔、疖等。

2.皮肤色泽异常(1)皮肤发赤:皮肤突然鲜红戒片,色如涂丹,边缘清楚,灼热肿胀者,为丹毒。

发于头面者,名抱头火丹;发于小腿足部者名流火;发于全身、游走不定者,名赤游丹。

发于上部者多由风热化火所致,发于下部者多因湿热化火而成,亦有因外伤染毒而引起者。

(2)皮肤发黄:面目、皮肤、爪甲俱黄者,为黄疸,多因外感湿热、疫毒,内伤酒食,或脾虚湿困,血瘀气滞等所致。

其黄色鲜明如橘皮色者,属阳黄,因湿热蕴蒸,胆汁外溢肌肤而成。

黄色晦暗如烟熏色者,属阴黄,因寒湿阻遏,胆汁外溢肌肤所致。

(3)皮肤紫黑:面、手、乳晕、腋窝、外生殖器、口腔黏膜等处呈弥漫性棕黑色改变者,多为黑疽,由劳损伤肾所致;周身皮肤发黑亦可见于肾阳虚衰的病人。

(4)皮肤白斑:四肢、面部等处出现白斑,大小不等,界限清楚,病程缓慢者,为白驳风.多因风湿侵袭,气血失和,血不荣肤所致。

1.望皮肤正常人皮肤荣润有光泽,是精气旺盛,津液充沛的征象。

望诊时应注意观察皮肤色泽形态的变化和表现于皮肤的某些病症,如斑、疹、痈、疽、疔、疖等。

查看更多医疗卫生备考知识点,请点击/关注微信:中公医疗卫生招聘考试微信号:yixue99(温馨提示:对于百度文库的链接全选中即可打开,对于下载的文档按住ctrl+鼠标左键即可打开,点击链接查看更多相应的内容)文章来源:中公卫生人才网/微信:yixue99。

中医皮肤病的辨证与治疗皮肤病是很常见的疾病,而中医作为一门古老而且独特的医学体系,对于皮肤病的辨证与治疗有着独到的见解和方法。

本文将探讨中医对于皮肤病的辨证特点和治疗方法,以及与西医的区别。

一、中医对于皮肤病的辨证特点中医对于皮肤病的辨证主要通过望、闻、问、切四诊方法来进行。

首先,望诊是指医生通过观察患者的皮肤颜色、形态等变化来判断疾病的类型。

例如,如果患者的皮肤呈现红肿、瘀斑等症状,则可能是湿热病变或者血液循环不畅引起的问题。

其次,闻诊是指医生通过听取患者的描述和病史来辨别疾病的原因和发展情况。

例如,如果患者有过敏史,可能是因为阳气不足导致的皮肤问题。

再次,问诊是指医生通过与患者交谈来了解病情,例如询问患者的饮食习惯、生活方式等,从而判断疾病的内因和外因。

最后,切诊是指医生通过触摸患者的脉搏和皮肤进行诊断,例如判断患者体内湿热的程度或者阳气的流通情况,从而给出相应的治疗方法。

二、中医对于皮肤病的治疗方法中医治疗皮肤病主要依据辨证结果,通过调理身体内部的阴阳平衡、气血运行等来治愈疾病。

以下是一些常用的治疗方法:1. 中药疗法:中医常用中药来治疗皮肤病,根据不同辨证类型使用不同的中药组合。

例如,对于湿热病变,可以使用泻火清热的中药,如黄连、金银花等;对于气虚病变,可以使用补气养血的中药,如人参、黄芪等。

2. 针灸疗法:针灸是中医独有的治疗方法,通过刺激特定的穴位来调节人体的阴阳平衡。

对于皮肤病,针灸可以提高患者的免疫力,促进血液循环,从而加速康复。

3. 中药外治法:中医也常用中药外敷的方式来治疗皮肤病。

例如,对于湿热病变,可以用中药煎煮后敷在患处,从而起到清热解毒的作用。

三、中医与西医的区别中医与西医在对待皮肤病的方法上存在一些区别。

首先,中医强调辨证施治,即根据患者的具体情况进行个体化的治疗,而西医则注重病因病理的诊断和治疗。

其次,中医治疗皮肤病更注重调理身体内部的阴阳平衡,以达到治愈疾病的目的,而西医则更加依赖药物和手术进行治疗。