07MnNiVDR再热裂纹敏感性及试验_刘俊松

- 格式:pdf

- 大小:391.60 KB

- 文档页数:5

第一章绪论1.1引言随着石化工业的发展,新工艺、新设备不断出现,气体的液化、分离、贮运及应用在各国已很普遍,这些低温技术和设备的开发促进了低温压力容器用钢的发展[1,2]。

各国定义低温压力容器的温度基本是0~-20℃。

GB150《钢制压力容器》中明确规定:设计温度低于或等于-20℃的压力容器为低温压力容器。

目前,各国使用的低温压力容器用钢总体可分为两大系列:其一是用于;-40℃(或-45℃)以上温度的铝镇静C-Mn钢和调质型高强度钢;其二是用于-40℃(或-45℃)以下,至-196℃的含Ni系低温钢(又可分为用于-60~-70℃含0.5%~2.3%Ni的钢;用于-100℃含3.5%Ni的钢;用于-120~-196℃含5.5%~9%Ni钢)[3,4]。

可见,随着Ni含量的增加,使用的温度可更低。

但是,Ni元素的价格较高,同时钢中Ni含量的增加,也使得钢材的某些性能(如焊接性、表面质量等)变差。

因此,随着冶炼、轧制和热处理等工艺及设备的发展,在保证足够的低温韧性前提下,尽可能降低钢中的Ni含量,较典型的是-60~-70℃以上范围使用的低温钢,其Ni含量从0.5%到2.3%,相差数倍,充分反映出冶金厂和制造厂的技术水平。

1.2低温压力容器用钢的发展现状及应用1.2.1国外的低温压力容器用钢的发展现状我国的0.5%Ni[5]低温钢系在德、法相应钢号的基础上调整了化学成分,改进为-70℃级用钢,命名为09MnNiDR。

09MnNiDR系低温(D)压力容器(R)用钢。

美国和日本的-70℃级低温钢板均为 2.3%Ni钢,含Ni量远高于我国的09MnNiDR,其低温冲击功还低于我国的09MnNiDR的指标。

用于-60~-70℃低温压力容器的0.5%~2.3%Ni钢,主要分为二大体系,一是美国和日本,近50年来一直是将2.3%Ni钢用到-68℃(-70℃);而我国和欧洲部分国家则将0.5%Ni钢用到-60~-70℃。

2.25Cr1Mo0.25V钢焊接材料再热裂纹敏感性评估【摘要】本文对2.25Cr1Mo0.25V钢焊接材料的再热裂纹敏感性进行了评估研究。

在介绍了研究的背景和意义,为后续内容的展开提供了重要的前提。

在对2.25Cr1Mo0.25V钢焊接材料的特性进行了分析,探讨了再热裂纹的危害性,并介绍了再热裂纹敏感性评估方法。

通过对实验结果的分析和对影响再热裂纹敏感性的因素进行探讨,得出了相关结论。

最后在结论部分总结了再热裂纹敏感性评估的结论,并展望了未来的研究方向。

本研究对该钢焊接材料的再热裂纹敏感性提供了重要参考,为相关领域的工程实践提供了可靠的指导。

【关键词】2.25Cr1Mo0.25V钢, 焊接材料, 再热裂纹, 敏感性评估, 特性分析, 危害性分析, 实验结果分析, 影响因素, 结论, 研究展望1. 引言1.1 研究背景研究背景:2.25Cr1Mo0.25V钢是一种常用的高温高压锅炉和压力容器用钢,具有优秀的耐高温和高压性能,被广泛应用于石油化工、电力等领域。

在实际工程中,2.25Cr1Mo0.25V钢通常需要进行焊接连接,以满足不同部件的组装需求。

焊接过程中容易出现再热裂纹现象,对焊接接头的质量和性能造成严重影响,甚至影响整个设备的安全运行。

再热裂纹是在焊接接头再次受热时发生的裂纹,其主要原因是焊接过程中产生的残余应力和组织变化引起的应力集中。

再热裂纹的形成不仅降低了焊接接头的强度和韧性,还可能导致接头失效,造成严重的事故。

对于2.25Cr1Mo0.25V钢焊接材料再热裂纹敏感性进行评估和研究具有重要意义,可以指导焊接工艺的优化,提高焊接接头的质量和可靠性,确保设备的安全运行。

1.2 研究意义通过对2.25Cr1Mo0.25V钢焊接材料再热裂纹敏感性的评估,可以为焊接工程提供重要的参考依据,防止再热裂纹的发生,维护焊接工程的安全和可靠性。

研究对再热裂纹敏感性的评估也有助于推动焊接材料的改良和创新,为钢铁行业的发展提供技术支持和智力保障。

专利名称:一种低合金钢再热裂纹敏感性现场测试装置

专利类型:实用新型专利

发明人:杨立勇,王艳松,米紫昊,林凯,李广山,李启国,张磊,韩天鹏,杨兰,雷俊龙,张啸

申请号:CN202121666106.7

申请日:20210721

公开号:CN215727748U

公开日:

20220201

专利内容由知识产权出版社提供

摘要:本实用新型公开的一种低合金钢再热裂纹敏感性现场测试装置,属于焊接性评价技术领域。

包括开关式磁力座、柔性底板、齿条导轨、中控集成装置、双蜗杆行走机构和无损检测集成测试头;柔性底板通过若干开关式磁力座与待测焊件连接,柔性底板上设有齿条导轨;中控集成装置的一侧设有与齿条导轨啮合的行走齿轮,另一侧连接有连接柱,连接柱通过双蜗杆行走机构与无损检测集成测试头连接。

本实用新型能够应用于现场复杂的工况条件,自动化程度高、功能齐全,且操作简单、适用性强、成本低、稳定高效。

申请人:华能伊敏煤电有限责任公司,西安热工研究院有限公司

地址:021100 内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗伊敏河镇

国籍:CN

代理机构:西安通大专利代理有限责任公司

代理人:安彦彦

更多信息请下载全文后查看。

针对球罐材质为09MnNiDR的工艺试验研究本研究对09MnNiDR的工艺焊接性评定采用直接模拟试验法和间接推算法。

直接法:按照实际焊接条件,通过焊接过程观察是否发生某种焊接缺陷或发生某种缺陷的程度,来直观评价焊接性的优劣。

如我们用到的斜Y坡口焊接冷裂纹试验。

间接法:根据材料的化学成分、金相组织、力学性能之间的关系,联系焊接热循环过程评定焊接性优劣。

通过系一列试验,对试验结果的综合分析,最终得到针对09MnNiDR球罐用钢材合适的焊材,焊前预热温度、后热温度、焊接线能量以及合适的热处理方案。

一、09MnNiDR材料概况。

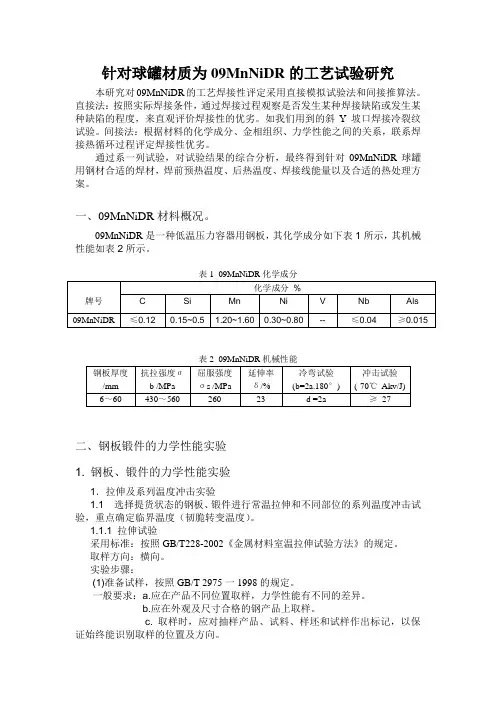

09MnNiDR是一种低温压力容器用钢板,其化学成分如下表1所示,其机械性能如表2所示。

表1 09MnNiDR化学成分牌号化学成分%C Si Mn Ni V Nb Als09MnNiDR≤0.12 0.15~0.5 1.20~1.60 0.30~0.80 -- ≤0.04 ≥0.015表2 09MnNiDR机械性能钢板厚度/mm 抗拉强度σb /MPa屈服强度σs /MPa延伸率δ/%冷弯试验(b=2a.180°)冲击试验(-70℃ Akv/J)6~60 430~560 260 23 d =2a ≥ 27二、钢板锻件的力学性能实验1. 钢板、锻件的力学性能实验1.拉伸及系列温度冲击实验1.1 选择提货状态的钢板、锻件进行常温拉伸和不同部位的系列温度冲击试验,重点确定临界温度(韧脆转变温度)。

1.1.1 拉伸试验采用标准:按照GB/T228-2002《金属材料室温拉伸试验方法》的规定。

取样方向:横向。

实验步骤:(1)准备试样,按照GB/T 2975一1998的规定。

一般要求:a.应在产品不同位置取样,力学性能有不同的差异。

b.应在外观及尺寸合格的钢产品上取样。

c.取样时,应对抽样产品、试料、样坯和试样作出标记,以保证始终能识别取样的位置及方向。

d. 取样时,应防止过热、加工硬化而影响力学性能。

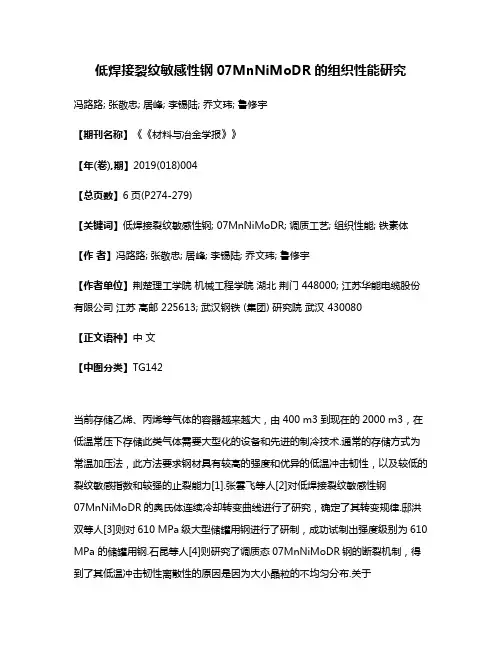

低焊接裂纹敏感性钢07MnNiMoDR的组织性能研究冯路路; 张敬忠; 居峰; 李锡陆; 乔文玮; 鲁修宇【期刊名称】《《材料与冶金学报》》【年(卷),期】2019(018)004【总页数】6页(P274-279)【关键词】低焊接裂纹敏感性钢; 07MnNiMoDR; 调质工艺; 组织性能; 铁素体【作者】冯路路; 张敬忠; 居峰; 李锡陆; 乔文玮; 鲁修宇【作者单位】荆楚理工学院机械工程学院湖北荆门 448000; 江苏华能电缆股份有限公司江苏高邮 225613; 武汉钢铁 (集团) 研究院武汉 430080【正文语种】中文【中图分类】TG142当前存储乙烯、丙烯等气体的容器越来越大,由400 m3到现在的2000 m3,在低温常压下存储此类气体需要大型化的设备和先进的制冷技术.通常的存储方式为常温加压法,此方法要求钢材具有较高的强度和优异的低温冲击韧性,以及较低的裂纹敏感指数和较强的止裂能力[1].张雲飞等人[2]对低焊接裂纹敏感性钢07MnNiMoDR的奥氏体连续冷却转变曲线进行了研究,确定了其转变规律.邸洪双等人[3]则对610 MPa级大型储罐用钢进行了研制,成功试制出强度级别为610 MPa 的储罐用钢.石昆等人[4]则研究了调质态07MnNiMoDR钢的断裂机制,得到了其低温冲击韧性离散性的原因是因为大小晶粒的不均匀分布.关于07MnNiMoDR钢的热处理生产工艺研究,相关的文献报道很少,为明确其合理的热处理生产工艺,本文结合生产实际对低焊接裂纹敏感性钢的调质工艺对组织性能的影响进行了研究,提出了合理的淬火温度和回火温度,为工业生产提供了可参考的技术依据.1 实验材料及方法实验用钢坯经铁水预处理脱硫、转炉、LF炉、RH炉和连铸等工序冶炼而成,其化学成分如表1所示,碳含量为0.075 %,P控制在0.010 %以下,S控制在0.003 %以下,添加了微合金元素Nb、V和Ti细化晶粒,同时V还可以在回火时起到析出强化的效果, Ti可以固定钢中游离态的氮[N],降低钢的应变时效敏感性,改善焊缝热影响区的韧性,Cr和Mo用来提高钢材的淬透性,添加Ni元素降低钢材的韧脆转变温度,确保钢板在-50 ℃具有良好的冲击韧性.实验钢的焊接裂纹敏感指数Pcm值为0.19%,低于标准0.22%的要求.表1 实验用钢的化学成分(质量分数)Table 1 Chemical composition of the steel samples (massfraction) %CSiMnPSAltNbVTiCrNiMoFePcm0.0750.251.44 0.0070.0020.0390.0250.0420.0120.200.400.20Bal.0.19其中:Pcm=w(C)+w(Si)/30+w(Mn+Cu+Cr)/20+w(Ni)/60+w(Mo)/15+w(V)/10+5w( B)钢坯轧制在4 300 mm双机架宽厚板轧机上完成,钢板目标厚度为48 mm.将轧制后的钢板采用火切的方式分为4块,按照1#、 2#、 3# 、4#进行编号,采用配备了淬火机的辊底式氩气保护辐射加热炉进行钢板的淬火和回火,热处理工艺如表2所示, 1#、 2#和4#样品对比不同的淬火温度对组织性能的影响, 2#和3#样品对比相同淬火温度下不同回火温度对组织性能的影响.表2 实验用钢的热处理参数Table 2 The parameters of heat treatment of the steel samples编号淬火工艺回火工艺加热温度℃保温时间min加热温度℃保温时间min1#870406001802#900406001803#900406301804#93040600180对淬火态和回火态的实验钢取样观察金相显微组织和力学性能的测定,采用光学显微镜(Olympmus PEM3-3)观察实验钢的微观组织形貌.2 实验结果与讨论2.1 淬火后钢样品的金相显微组织实验钢淬火态的金相显微组织如图1所示,870 ℃淬火时由于加热温度与Ac3温度基本相同,奥氏体化不完全,加热形成的部分奥氏体在淬火时发生切边转变为马氏体组织,最终转变为未溶铁素体+马氏体组织,如图1(a)所示;钢板厚度1/4处和厚度1/2处组织差异不大,均为未溶铁素体+大量的碳化物组成,碳化物分布在铁素体基体和晶界上[6],如图1(b)和(c)所示.900 ℃淬火时,钢板近表面的组织同样为铁素体和马氏体组织,但是铁素体组织要少于870 ℃淬火的试样,如图1(d)所示;钢板厚度1/4处和厚度1/2处的组织差异不大,铁素体的数量同样明显低于870 ℃淬火的试样,转变组织为粒状贝氏体+铁素体组织,如图1(e)和(f)所示.930 ℃淬火时,由于实验钢完全奥氏体化,钢板近表面由于较高的冷却速度发生马氏体相变,转变为马氏体组织,如图1(g)所示;钢板厚度1/4处和厚度1/2处组织中粒状贝氏体的比例进一步的增大,依然存在少量的铁素体,但是铁素体的等轴状形貌已经消失[8],形成了板条状或者针状的铁素体形貌,说明随着淬火加热温度的提高,钢板厚度方向的淬透性逐渐提高,同时厚度方向上组织差异性逐渐变小,如图1(h)和(i)所示.2.2 回火后钢样品的金相显微组织1#、2#和4#实验钢回火加热温度为600 ℃,3#实验钢回火加热温度为630 ℃,保温时间均为180 min,回火后光学显微组织如图2和图3所示.从图2中可以看出, 1#、 2#和4#实验钢在高温回火后钢板近表面、厚度1/4处和厚度1/2处组织差异性进一步缩小,钢板近表面淬火时出现的马氏体组织在回火时发生分解转变为铁素体+珠光体的混合组织,形成回火索氏体;而淬火时形成的铁素体+粒状贝氏体的混合组织在回火时,粒状贝氏体中的碳在回火过程中扩散至α铁素体外部,碳化物聚集在铁素体的基体或者晶界上[9],同时铁素体的形貌遗传了淬火组织中铁素体的形貌.对比分析可以看出, 1#、 2#和4#实验钢600 ℃回火后得到的室温组织差异不大,尤其是厚度1/4处和厚度1/2处,均为大量的渗碳体、合金碳化物均匀弥散的分布在铁素体基体或晶界上[9].图1 淬火后的钢样品的光学显微组织Fig.1 Optical micrographs of steel samples after quenching(a)—1#近表面; (b)—1#厚度1/4处; (c)—1#厚度1/2处; (d)—2#近表面; (e)—2#厚度1/4处; (f)—2#厚度1/2处; (g)—4#近表面; (h)—4#厚度1/4处; (i)—4#厚度1/2处.图2 600 ℃回火后,钢样品的光学显微组织Fig.2 Optical micrographs of steel samples after tempering (a)—1#近表面; (b)—1#厚度1/4处; (c)—1#厚度1/2处; (d)—2#近表面; (e)—2#厚度1/4处; (f)—2#厚度1/2处;(g)—4#近表面; (h)—4#厚度1/4处; (i)—4#厚度1/2处.图3 3#630 ℃回火后,钢样品的光学显微组织Fig.3 Optical micrographs of 3# sample after tempering(a)—3#近表面; (b)—3#厚度1/4处; (c)—3#厚度1/2处.3#实验钢经900 ℃淬火630 ℃回火后的光学显微组织如图3所示,钢板近表面淬火时形成的马氏体发生分解转变为回火索氏体组织,形成铁素体和回火索氏体组织的混合组织,与2#实验钢对比分析可以看出,3#实验钢由于回火温度较高,碳化物的析出的数量也较多[10],如图3(a)和图2(d)所示;钢板厚度1/4处同样的均转变为碳化物+铁素体的混合组织,但是3#实验钢630 ℃回火后多边形铁素体的数量要高于600 ℃回火多边形铁素体的数量[11],说明随着回火温度的升高,碳的长程扩散更加明显,碳化物出现聚集长大的现象,铁素体开始发生合并重组,逐渐向多边形铁素体转变,如图3(b)所示;而钢板厚度1/2处的显微组织与厚度1/4处类似,多边形铁素体的数量更多,尺寸更大[12],如图3(c)所示.2.3 不同热处理工艺下钢样品的力学性能图4为1#、 2#和4#实验钢淬火后的强度性能对比图,从图4中可以看出,实验钢厚度1/4处和厚度1/2处的屈服强度均随着淬火温度的升高逐渐升高,抗拉强度波动不大,未出现明显的升高.由此可知,随着淬火温度的升高,大量析出的碳化物在发生塑性变形时对铁素体中位错的移动起到了阻碍、钉扎的作用,从而提升了实验钢的屈服强度,表现为实验钢930 ℃淬火后屈服强度优于900 ℃,900 ℃淬火后屈服强度优于870 ℃.图4 钢样品不同淬火温度下的强度性能Fig.4 Strength properties of tested steel at different quenching temperatures1#、 2#和4#实验钢回火后力学性能如图5所示,实验钢的屈服强度在回火后得到了提升,而抗拉强度基本未出现明显的变化,维持在一个较高的水平.而对比分析-50 ℃低温冲击韧性,钢板厚度1/4的韧性随着淬火温度的提高而略有提高,但是钢板厚度1/2处的低温冲击韧性随着淬火温度的提高则出现了明显的下降.因此淬火温度应该选择2#实验钢的900 ℃.图5 不同淬火温度相同回火温度处理后的钢样品的力学性能Fig.5 Mechanical properties of tested steel at different quenching temperatures and the same tempering temperature2#和3#实验钢回火后力学性能对比如图6所示,随着回火温度的提高,屈服强度和抗拉强度均降低,-50 ℃低温冲击韧性得到了提高.随着回火温度的提高,碳在高温状态下具有长程扩散的能力,碳化物出现聚集长大的现象,铁素体晶界发生迁移、合并重组为尺寸更大的多边形铁素体晶粒,因此强度进一步下降.同时钢板厚度1/2处抗拉强度对比厚度1/4处下降的更多,低于了标准要求的 610 MPa,因此回火温度应控制在600 ℃.图6 相同淬火温度不同回火温度处理后钢样品的力学性能Fig.6 Mechanical properties of tested steel at the same quenching temperature and different tempering temperature3 结论(1 ) 实验钢07MnNiMoDR淬火后,钢板近表面发生了部分马氏体转变,出现了马氏体组织,钢板厚度1/4处和厚度1/2处的组织差异不大,为铁素体+粒状贝氏体组织.不同的淬火温度对实验钢的抗拉强度影响不大,屈服强度随着淬火温度的升高而升高,钢板厚度方向组织差异性随着淬火温度的提高而变小.(2 ) 600 ℃温度回火后,实验钢近表面转变为部分回火索氏体组织,钢板厚度方向组织差异性进一步缩小,转变为碳化物+多边形铁素体.实验钢回火后屈服强度提高,抗拉强度基本不变,钢板厚度1/4处-50 ℃低温冲击韧性值随着淬火温度的提高而提高,厚度1/2处的低温冲击韧性则出现了明显的下降,合理的淬火温度为900 ℃.(3 ) 900 ℃淬火后的实验钢,经600 ℃和630 ℃回火后,其室温组织差异不大,均为铁素体基体和晶界上弥散析出大量的碳化物.630 ℃回火低温冲击韧性要优于600 ℃回火的实验钢,但是强度下降的更多,出现了不合格的现象,因此合理的回火温度为600 ℃.参考文献:【相关文献】[1]孙卫华, 王国栋, 陈启祥, 等. 非调质型15万m3石油储备罐体用610 MPa高强度钢板轧制和热处理工艺研究与实践[J]. 钢铁研究学报, 2010,22 (18): 50-54.(Sun Weihua, Wang Guodong, Chen Qixiang, et al. Studies on rolling and heat-treatment technologies of 610MPa HSLA steel plate for 150 000 m3 oil storage tank construction[J]. Journal of Iron and Steel Research, 2010, 22 (18): 50-54.)[2]张雲飞, 赵燕青, 许磊. 07MnNiMoDR 钢奥氏体连续冷却转变曲线[J]. 热加工工艺, 2015, 44(6): 149-154.(Zhang Yunfei, Zhao Yanqing, Xu Lei, et al. Continuous cooling transformation curve of undercooling austenite for 07MnNiMoDR steel[J]. Hot Working Technology, 2015, 44(6): 149-154.)[3]肖桂枝,朱伏先,邸洪双, 等. 610 MPa 级大型石油储罐用高强度钢板的开发[J]. 钢铁研究学报, 2008,20 (11): 55-58.(Xiao Guizhi, Zhu Fuxian, Di Hongshuang, et al. Development of 610 MPa grade high strengthsteel plate for oil storage tank[J]. Journal of Iron and Steel Research, 2008, 20 (11): 55-58.)[4]石昆, 侯洪, 李金富, 等. 调质态07MnNiMoDR钢脆性断裂机制及冲击功离散性[J].东北大学学报(自然科学版),2017,38 (3): 350-355.(Shi Kun, Hou Hong, LI Jinfu, et al. Frittle fracture mechanism and impact energy scattering of quenched and tempered 07MnNiMoDR steel[J]. Journal of Northeastern University( Natural Science), 2017, 38 (3): 350-355.)[5]王黎, 吴涛. 硼对低温球罐用钢板07MnNiMoDR50mm组织与力学性能的影响[J]. 特殊钢, 2013, 34(6): 59-61.(Wang Li, Wu tao. Effect of boron on microstructure and mechanical properties of steel plate 07MnNiMoDR50mm for low temperature spherical tank[J]. Special Steel, 2013, 34(6): 59-61.)[6]Han J, Fu T L, Wang Z D. Effect of different heat exchange zones on microstructure and properties of ultra-heavy steel plate during jet quenching [J]. Steel Research International, 2019, 90 (8): 1-10.[7]Xu P G, Bai B Z, Feng H S, et al. Development of grain boundary allotriomorphic ferirtie granular bainite duplex steel[J].Journal of University of Science and Technology Beijing, 2003,10(2): 39-45.[8]Xu P G, Feng H S, Bai B Z, et al. New duplex microstructure of grain boundary allotriomorphic [J]. Journal of Iron and Steel Research, International, 2002,9 (2): 33-38. [9]卜凡征, 王学敏,陈琳, 等. Ti-Nb-Mo 微合金钢回火过程中纳米碳化物的析出行为及组织演变[J].材料热处理学报, 2015, 36(8): 96-103.(Bu F Z, Wang Xuemin, Chen Lin, et al. Performance of nanosized carbides precipitation and microstructure evolution in tempering process of Ti-Nb-Mo microalloyed steel [J].Transactions of Materials and Heat Treatment, 2015, 36(8): 96-103.)[10]胡锋, 张晓雪, 车马俊, 等. 心部组织对特厚超高强海工钢力学性能的影响[J]. 金属热处理, 2018,43 (1): 100-104.(Hu Feng, Zhang Xiaoxue, Che Majun, et al. Effect of center microstructure on mechanical properties of extra-thickness ultra-high strength marine steel [J]. Heat Treatment of Metals, 2018, 43 (1): 100-104.)[11]Ju D Y, Deng X H. Modeling and simulation of Iron-Carbon phase transformation during tempering of tteel[J]. Rare Metal Materials and Engineering, 2012, 41(Suppl.1): 6-12.[12]高古辉, 张寒, 白秉哲. 回火温度对Mn系低碳贝氏体钢的低温韧性的影响[J]. 金属学报, 2011, 47(5): 513-519.(Gao Guhui, Zhang Han, Bai Bingzhe. Effect of tempering temperature on low temperature impact toughenss of a low carbon Mn-series bainitic steel[J]. Acta Metallurgica Sinica, 2011, 47(5): 513-519.)。

(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN107389445A(43)申请公布日 2017.11.24(21)申请号CN201710408074.2(22)申请日2017.06.02(71)申请人江阴兴澄特种钢铁有限公司地址214434 江苏省无锡市江阴市滨江东路297号(72)发明人倪磊;钱刚;许晓红;白云;范海东;孙以春;周莉萍(74)专利代理机构北京中济纬天专利代理有限公司代理人赵海波(51)Int.CI权利要求说明书说明书幅图(54)发明名称一种应力松弛试验评价材料再热裂纹敏感性的方法(57)摘要本发明涉及一种应力松弛试验评价材料再热裂纹敏感性的方法。

本方法是将焊接热模拟与应力模拟综合在一起,先通过模拟不同的焊接工艺参数来模拟出焊接HAZ粗晶区组织,再采取一定的措施模拟试样的残余应力状态,然后进行去应力热处理模拟,直到试样发生断裂或设定的保温阶段结束为止,得到温度、应力等随时间的变化关系,用断裂温度‑断裂时间的曲线来表征材料再热裂纹敏感性。

本发明直接在热模拟试验机上通过模拟焊接及应力松弛试验的方法来评价材料再热裂纹敏感性,整个试验过程非常接近实际情况,试验周期非常短,高效准确,试验时材料损耗少。

本发明可用于各种焊接和应力模拟的工艺参数。

在实际的再热裂纹敏感性预测中意义重大,具有进步性。

法律状态法律状态公告日法律状态信息法律状态2017-11-24公开公开2017-11-24公开公开2017-11-24公开公开2017-12-22实质审查的生效实质审查的生效2017-12-22实质审查的生效实质审查的生效2020-01-24授权授权权利要求说明书一种应力松弛试验评价材料再热裂纹敏感性的方法的权利要求说明书内容是....请下载后查看说明书一种应力松弛试验评价材料再热裂纹敏感性的方法的说明书内容是....请下载后查看。