栀子的化学成分研究概述

- 格式:doc

- 大小:54.50 KB

- 文档页数:7

栀子化学成分研究及营养流食成分含量测定的开题报告一、选题背景:栀子是一种传统中药,具有清热解毒、开胃消食、祛风散寒等功效。

栀子黄色的花朵在夏季盛开,成熟后果实呈红色,具有丰富营养价值,广泛用于食品、药物等领域。

栀子中含有丰富的化学成分,研究其化学成分有助于更好地认识其药理作用和营养价值。

二、选题意义:栀子含有多种化学成分,如苯酚类、黄酮类、萜类、萘类等,其中黄酮类物质是栀子主要的活性成分。

黄酮类物质具有抗氧化、抗肿瘤、抗炎、降血压、降胆固醇等功效,可用于食品和药物的研究。

此外,栀子还含有纤维素、维生素C等营养成分,具有良好的营养价值。

了解栀子的化学成分和营养成分含量,有助于开发更多具有营养保健功能的栀子制品。

三、研究内容和方法:本研究拟采用现代分析技术,对栀子的化学成分和营养成分进行研究。

具体研究内容包括:1、栀子中黄酮类物质的提取和分离,采用高效液相色谱(HPLC)对其进行分析和定量。

2、栀子中其他化学成分的鉴定和分析,如苯酚类、萜类、萘类等。

3、栀子的营养成分含量测定,包括纤维素、维生素C等。

四、预期结果:通过对栀子的化学成分和营养成分进行研究,可获得以下预期结果:1、成功提取和分离出栀子中的黄酮类物质,通过HPLC进行分析和定量。

2、鉴定并分析栀子中其他化学成分,提高对栀子的认识和理解。

3、测定栀子的营养成分含量,揭示栀子的丰富营养价值。

五、研究意义和应用前景:本研究对于深入了解栀子的化学成分和营养成分含量具有重要意义,为栀子在食品和药物领域的开发和应用提供科学的基础数据。

栀子制品具有广泛的应用前景,如栀子饮料、栀子口服液、栀子面膜等,通过本研究的结果可以进一步开发更多具有营养保健功能的栀子制品,满足市场需求。

栀子的化学成分研究作者:丁相宇来源:《现代养生·下半月》2016年第01期【摘要】目的:对栀子果实进行化学成分研究。

方法:应用硅胶柱色谱、ODS、制备型高效液相色谱等方法进行分离纯化,通过渡谱解析进行结构鉴定。

结果:从乙醇提取物中分离得到3个化合物,分别为p-谷甾醇(1),七叶苷(2),淫羊藿次苷D2(3)。

【关键词】栀子;化学成分栀子为茜草科(Rubiaceae)植物栀子干燥成熟果实,主产于浙江、福建等地。

该药最早记载于《神农本草经》,性寒,味苦,归心、肺、三焦经,具有泻火除烦,清热利尿,凉血解毒的功效,外用消肿止痛。

文献报道,该植物中含有环烯醚萜类化合物,有机酸类、黄酮类、香豆素类、及其他类化合物。

现代药理作用表明栀子具有抗炎、抗氧化、镇痛、防辐射、降血脂等多种生物活性,成为研究的热点。

为更好的对该植物进行开发利用,阐明药效物质基础,本实验对其进行了化学成分研究。

笔者对栀子进行了系统的提取分离和结构鉴定。

通过硅胶柱层析、反相ODS柱层析和分析及制备型HPLC等分离方法,分离出5个化合物。

应用1H-NMR、13C-NMR等波谱学测试技术,结合ESI-MS和HR-ESI-MS鉴定了其中3个化合物的结构。

1 仪器与材料Bruker-500型超导核磁共振光谱仪;制备型HPLC采用Waters公司的Delta-600-2487型;分析型色谱柱采用大连依利特公司Hypersil ODS Ⅱ(5μm4.6x200mm);化学试剂为分析纯(天津市试剂一厂公司生产);显色剂:10%的硫酸/乙醇溶液。

2 提取与分离将llkg栀子破碎后,用95%乙醇回流提取两次,每次2h,合并提取液,减压浓缩至无醇味。

将浓缩液加适量水稀释,用石油醚、氯仿、乙酸乙酯、正丁醇依次梯度萃取。

正丁醇部分(9lg)反复用硅胶柱色谱,ODS反相柱色谱、制备型HPLC以及其它现代分离技术与方法对该部分进行分离,共分离得到5个单体化合物。

栀子考察调研报告栀子考察调研报告一、引言栀子是一种传统的中草药,被广泛应用于中医药领域。

它具有清热解毒、消肿止痛等功效,并且被用来治疗多种疾病。

为了进一步了解栀子的药理作用和应用领域,在本次调研中我们对栀子进行了深入的研究和考察。

二、背景介绍栀子主要生长于亚热带和热带地区,是一种常绿乔木或大灌木。

栀子的果实呈黄色或橙黄色,味酸苦。

栀子富含挥发油、黄酮类化合物、甾醇等成分,具有较高的药用价值。

三、调研方法1. 文献资料收集:我们对相关的中医药学、药理学和现代医学领域的文献进行了广泛的收集和阅读,以了解栀子的药理作用和临床应用。

2. 实地考察:我们走访了多家中药材市场和中药店,与销售人员交流,并观察了栀子的销售情况。

3. 专家访谈:我们与多位栀子专家进行了面对面的访谈,了解他们对栀子的认识和观点。

四、研究结果1. 药理作用:栀子具有清热解毒、消肿止痛、祛风止痛等作用。

栀子所含的黄酮类化合物具有明显的抗氧化和抗炎作用,可以减轻炎症反应和氧化损伤。

此外,栀子还可以促进血液循环,增强机体免疫力。

2. 临床应用:栀子被广泛用于中医药领域,主要用于治疗痔疮、湿疹、荨麻疹等皮肤病,以及痛经、带下、泌尿系统感染等妇科疾病。

栀子可外用,也可内服配合其他中药使用。

3. 市场调研:在我们的调研中发现,栀子是中药材市场上的热门品种之一,供应充足。

栀子根据产地、品质和规格的不同,价格区间较大,但总体来说价格相对较高。

五、问题和建议1. 问题:栀子的产量有限,无法满足广泛的市场需求。

建议:加大栀子的种植面积,优化种植技术,通过科学合理的耕作管理,提高栀子的产量。

2. 问题:栀子的价值还未完全发挥出来,应用领域有待拓展。

建议:加强栀子的研究开发,探索栀子在其他疾病的治疗方面的潜力,并进一步推广应用。

3. 问题:栀子的质量监管存在一定的缺失。

建议:加强对栀子的质量监督和检验,规范栀子的生产和销售环节,确保市场上栀子的质量和安全。

文献综述栀子的化学成分研究概述摘要:总结多年来对栀子属药用植物的研究工作和文献,对有关栀子的化学成分研究现状进行分析,主要对化学成分分类和结构类型进行综述。

关键词:栀子;化学成分栀子为茜草科栀子属植物栀子Gardenia jasminoides Ellis的干燥成熟果实,又名黄栀子、山栀子、卮子、枝子、支子、小栀子等[1-2]。

为临床常见中药,具有泻火除烦、清热利尿、凉血解毒等功效,用治热病心烦、火毒疮疡、血热吐衄、血淋涩痛、黄疸尿赤,目赤肿痛等症[3]。

热带、亚热带地区均广泛分布有栀子属植物,全球共约250种。

《中国植物志》收载中国仅海南栀子G. hainanensi Merr、栀子G. jasnanoide s Ellis、匙叶栀子G. angkorensis Pitard、大黄栀子G. sootepensis Hutchins和狭叶栀子G. stenophylla Merr等5种。

后人通过多种调查手段发现我国尚有大花栀子、雀舌栀子水栀子、花叶栀子、重瓣栀子(又名白蟾)[9]。

调查分析发现栀子为主流品种, 除此之外,各地均以栀子的变种大花栀子(G.jasminoides Ellis var,grandiflora Nakai)及小果栀子(G. jasminoides Ellis var. radicans Makino)的果实入药[2]。

主产于江西、湖南两省,湖北、浙江、福建、广东、广西、四川、贵州等地也有少量分布[6-7]。

栀子植株适宜温暖、湿润环境,需充足阳光,不能经受强烈阳光照射,惧寒,多生长于海拔1000m以下低坡山地,适合在肥沃、疏松、排水良好、轻粘性酸性土壤中,是酸性土壤指示植物[8]。

栀子始载于我国现存最早的药学专著《神农本草经》[10],列为中品:“卮,旧作栀⋯⋯,一名木丹,生川谷。

”中国历版药典和本草均有记载,《本草经疏》云:栀子,清少阴之热,则五内邪气自去,胃中热气亦除。

2019年10月梔子化学成分及药理作用的研究进展47栀子化学成分及药理作用的研究进展邹毅周敏(赣南卫生健康职业学院,江西赣州341000)摘要:我国栀子属植物种类约十几种。

从栀子属植物中分离鉴定出的特征性化合 物有40多种,包括环烯醚萜类、二赌类、三萜类、黄酮类、三萜皂苷类及色素等。

研究已发现栀子具有利胆、保肝、抗炎、抗肿瘤以及改善血液循环、抗血栓、防治脑出血等作用。

本文通过对梔子属植物的化学成分和药理作用的研究状况作概述,为进一步的研究提供理论基础。

关键词:栀子化学成分药理作用世界范围内梔子属植物约250余种,分布于东半 球的热带和亚热带地区。

《中国植物志》记载我国有本 属植物5种、1变种,产于中部以南各省区。

本属植物 的模式种为栀子,其干燥成熟果实为我国传统中药,味 苦,性寒,归心、肺、三焦经,具备泻火除烦,泄热利湿,凉血止血,清热解毒等功效。

1化学成分研究迄今为止,从梔子属植物中分离和鉴定出的活性 化合物有40多种,包括环烯醚萜类、二萜类、三萜类、黄酮类、有机酸酯类、留醇类、三萜皂苷类及色素等。

1.1环烯醚萜类环烯醚萜类成分是栀子属植物中的特征性成分。

目前,从栀子中提取分离得到的环烯醚萜类成分有栀 子苷即京尼平苷、羟异梔子苷、山栀子苷、梔子酮苷[1]、京尼平苷-1-0-P-D-异麦芽糖苷、京尼平-1 - 0 -P-龙胆二糖苷、去乙酰车叶草苷酸甲酯等。

1.2二萜类梔子富含藏红花苷等二萜色素类成分,主要为藏 红花素、藏红花酸及其衍生物[2]。

陈红等[3]从焦梔子 中分离得到9种成分,其中3种为二萜类化合物,分别 为藏红花酸、藏红花素、藏红花酸糖苷-3。

1.3三萜类付小梅等从梔子果实的石油醚及乙酸乙酯部位中 分离得到7个三萜类化合物,包括熊果酸、19a -羟基 -3-乙酰乌苏酸、铁冬青酸、异蒲公英赛醇等。

张忠 立等[4]从栀子的果实中分离鉴定了 10个三萜类化合 物,包括豆甾醇、豆甾醇-3 - 0- p - D-葡萄糖苷、p -谷甾醇、19a_羟基_3 _乙酰乌苏酸、栀子花乙酸、胡萝卜苷、熊果酸、3a-羟基熊果酸等。

摘要:近年来,栀子及其有效成份药理学研究日趋深入,为了更好地利用栀子,本试验对栀子的提取工艺进行了研究,期望找到一种工艺简单、成本低、得率高的提取方法。

本实验是比较水提酸沉法与醇提酸沉法的优缺点,利用水提酸沉法(煎煮法)提取栀子苷的收率低,生产周期长,因此证明醇提法的无论从干浸膏的出膏率还是从栀子苷的得率、含量和颜色看均优于水煮醇沉法。

找到最适乙醇浓度,使其提取率提高。

栀子(Fructus gardeniae)是茜草科植物栀子(C.arde—nia jasminoides Ellis)的干燥成熟果实,它的形状呈尖长椭圆形,外表皮有五棱、七棱、九棱等。

栀子分为山栀子和水栀子,我国的栀子产地分布在浙江、江西、福建、安徽、湖南、台湾等地。

栀子具有泻火除烦、清热利湿、凉血解毒等作用,在中医临床中治疗高血压病、扭挫伤、糖尿病、高热黄疸、小便短赤等症。

栀子果实主要含有黄酮类、环烯醚萜类、环烯醚酮类、有机酸酯类等化合物,还含有果胶、多糖、挥发油等成分。

我国从20世纪6o年代开始从事栀子果实中分离有效成分的研究,目前已经能够从中提取栀子色素、栀子苷、熊果酸、果胶等有效成分。

为了加快我国对栀子分离产品的产业化研究,提高栀子的综合利用率,了解和掌握栀子果实的开发研究现状十分必要。

本文介绍了以栀子果实为原料分离提取栀子黄色素、栀子蓝色素、栀子苷、栀子多糖、熊果酸和果胶等产品最新研究开发现状,展望了今后国内栀子开发利用的前景,并为今后开发研究栀子提出了建议。

栀子苷是一种值得重视的丰产易得天然产物,我们以其为原料合成了一系列拟单萜生物碱,部分目标产物经活性筛选发现有抗菌及抗血小板聚集活性。

有学者采用相似方法制备了栀子苷元与石碱碱甲的还原胺化产物。

栀子苷本身由于是单萜环烯醚苷,葡萄糖的存在使得分子比较稳定,但它含多个官能团使其直接结构改造很困难,特别是它有5个羟基,化学反应的选择性很难保证,因此把葡萄糖酶解掉得到栀子化合物3由栀子苷元经硼氢化钠还原而得,结构相对简单,稳定性好,缺点是产率太低。

姜栀子相关研究总结材料栀子为茜草科植物栀子(Gardenia]asminoides Eills.)的干燥成熟果实,具有泻火除烦,清热利尿,凉血解毒之功效。

临床用于热病心烦,黄疸尿赤,血淋涩痛,血热吐衄,目赤肿痛,火毒疮疡等[1]。

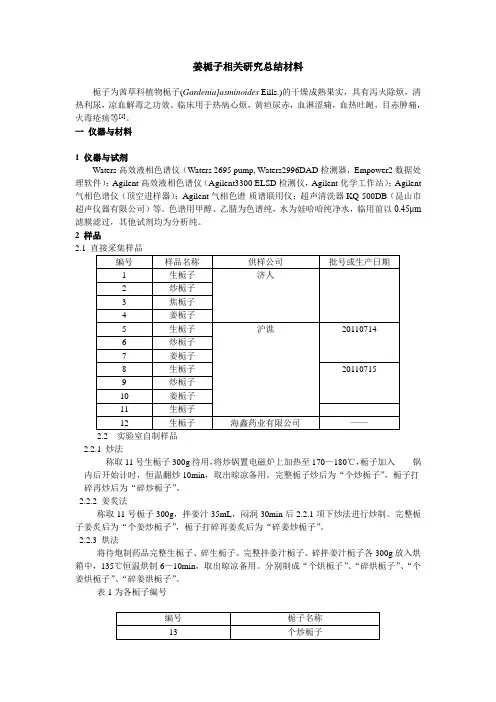

一仪器与材料1 仪器与试剂Waters高效液相色谱仪(Waters 2695 pump, Waters2996DAD检测器,Empower2数据处理软件);Agilent高效液相色谱仪(Agilent3300 ELSD检测仪,Agilent化学工作站);Agilent 气相色谱仪(顶空进样器);Agilent气相色谱-质谱联用仪;超声清洗器KQ-500DB(昆山市超声仪器有限公司)等。

色谱用甲醇、乙腈为色谱纯,水为娃哈哈纯净水,临用前以0.45μm 滤膜滤过,其他试剂均为分析纯。

2 样品2.1 直接采集样品编号样品名称供样公司批号或生产日期1 生栀子济人2 炒栀子3 焦栀子4 姜栀子5 生栀子沪谯201107146 炒栀子7 姜栀子8 生栀子201107159 炒栀子10 姜栀子11 生栀子12 生栀子海鑫药业有限公司——2.2 实验室自制样品2.2.1 炒法称取11号生栀子300g待用,将炒锅置电磁炉上加热至170—180℃,栀子加入锅内后开始计时,恒温翻炒10min,取出晾凉备用。

完整栀子炒后为“个炒栀子”,栀子打碎再炒后为“碎炒栀子”。

2.2.2 姜炙法称取11号栀子300g,拌姜汁35mL,闷润30min后2.2.1项下炒法进行炒制。

完整栀子姜炙后为“个姜炒栀子”,栀子打碎再姜炙后为“碎姜炒栀子”。

2.2.3 烘法将待炮制药品完整生栀子、碎生栀子、完整拌姜汁栀子、碎拌姜汁栀子各300g放入烘箱中,135℃恒温烘制6—10min,取出晾凉备用。

分别制成“个烘栀子”、“碎烘栀子”、“个姜烘栀子”、“碎姜烘栀子”。

表1为各栀子编号编号栀子名称13 个炒栀子14 碎炒栀子15 个姜炒栀子16 碎姜炒栀子17 个烘栀子18 碎烘栀子19 个姜烘栀子20 碎姜烘栀子* 以上栀子样品粉末均为其饮片以粉碎机粉碎后过40目筛而制成。

1栀子拼音:Zhizi英文:Cape Jasmine Fruit日文:サンシシ拉丁文:Fructus Gardeniae【异名】黄栀子,山枝子,大红栀(江苏),黄栀、山黄栀、山栀《浙江药用植物志》。

【品种考证】栀子始载于《神农本草经》,列为中品。

《名医别录》云:“栀子生南阳川谷,九月采实,暴干。

”《本草图经》云:“今南方及西蜀州郡皆有之。

木高七八尺,叶似李而厚硬,又似樗蒲子,二、三月生白花,花皆六出,甚芬香,俗说即西域詹匐也。

夏秋结实,如诃子2状,生青熟黄,中人深红..此亦有两三种,入药者山栀子,方书所谓越桃也。

皮薄而圆小,刻房七棱至九棱者为佳。

”《本草纲目》载:“卮子叶如免耳,厚而深绿。

春荣秋瘁,入夏开花,大如酒杯,白瓣黄蕊,随即结实,薄皮细子有须,霜后收之,蜀中有红栀子,花烂红色,其实染物则赭红色。

”《植物名实图考》亦有记载。

综上所述形态特征及可以染黄的特点,再参考《本草图经》“江陵府栀子”、“建州栀子”等图,古代栀子原植物与今药用商品栀子相符合。

【来源】本品为茜草科植物栀子Gardenia jasminoides Ellis的干燥果实。

【植物/动物形态】常绿灌木,高达2米。

叶对生或3叶轮生,叶片革质,长椭圆形或倒卵状披针形,全缘;托叶2片,膜质,生于叶柄内侧,常连成筒状包围小枝。

花大,单生于枝端或叶腋,白色,芳香,花萼圆筒状,先端5~7裂,花冠高脚碟状;果3实卵形,黄色,革质或略带肉质,有纵棱5~8条,顶端有宿存花萼。

种子多数。

花期5~7月,果期8~11月。

分布于我国南部和中部。

喜生于低山坡温暖阴湿处;大部分地区有栽培。

【产地】主产于湖南、湖北、江西、浙江、福建、四川;河南、江苏、安徽、广东、广西、云南亦产。

以湖南产量大,浙江质量佳,销全国。

其他地区一般自产自销。

【栽培】喜温暖湿润气候,能耐旱、忌涝渍,对土壤要求不严,但以土质疏松、含腐殖质多的壤土或砂质壤土栽培为佳。

用种子繁殖:春、秋两季播种,按行距30~33cm于苗床上开沟条播,深约3cm,播后覆草木灰和细土,再盖草保墒,每亩用种量2~3kg。

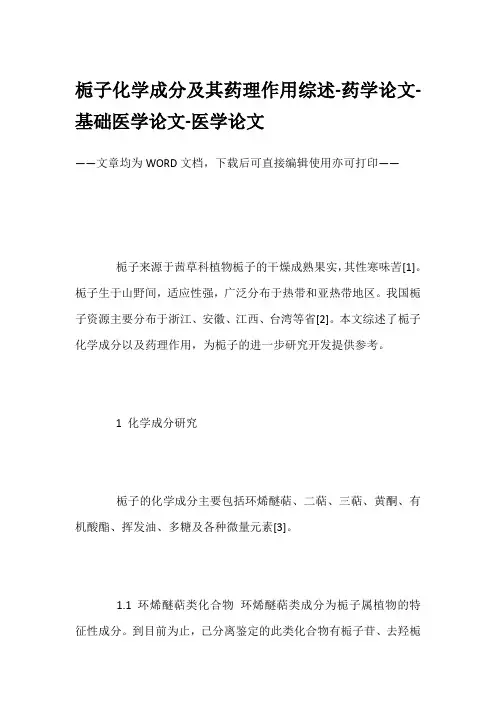

栀子化学成分及其药理作用综述-药学论文-基础医学论文-医学论文——文章均为WORD文档,下载后可直接编辑使用亦可打印——栀子来源于茜草科植物栀子的干燥成熟果实,其性寒味苦[1]。

栀子生于山野间,适应性强,广泛分布于热带和亚热带地区。

我国栀子资源主要分布于浙江、安徽、江西、台湾等省[2]。

本文综述了栀子化学成分以及药理作用,为栀子的进一步研究开发提供参考。

1 化学成分研究栀子的化学成分主要包括环烯醚萜、二萜、三萜、黄酮、有机酸酯、挥发油、多糖及各种微量元素[3]。

1.1 环烯醚萜类化合物环烯醚萜类成分为栀子属植物的特征性成分。

到目前为止,已分离鉴定的此类化合物有栀子苷、去羟栀子苷、1--龙胆苷、异羟栀子苷、栀子酸、山栀子苷、车叶草苷、去乙酰车叶草苷酸甲酯、栀子酮苷、鸡矢藤次苷甲酯、10-乙酰京尼平苷、6-O-E香豆酰基京尼平龙胆双糖苷等[4]。

1.2 二萜类化合物目前,通过NMR、LC-MS等方法从栀子属植物中检测出以下几种二萜类化合物。

分别为藏红花酸、E-、Z-藏红花素--D-龙胆二糖--D-葡萄糖酯、E-、Z-藏红花素--D-葡萄糖酯、E-、Z-藏红花素--D-龙胆二糖酯、E-、Z-藏红花素--D-龙胆二糖--D-三葡萄糖酯、E-、Z-藏红花素-二--D-龙胆二糖酯、trans-,cis-crocetin(-D-neapolitanosyl)-(-D-gentibiosyl)ester、trans-crocetindi (-D-neapolitanosyl)ester、trans-、cis-crocetin (-D-neapolitanosyl)-(-D-glucosyl)es-ter、E-藏红花素-二--D-葡萄糖酯、neocrocin等[4]。

1.3 三萜类化合物栀子属植物中的三萜类成分多存在于植物的茎皮或花中,已报到的此类成分多为环阿屯烷型的四环三萜苷元。

如棉根皂甙元酸、齐墩果酸、常春藤皂甙元、斯皮诺素酸、泰国树脂酸、3-表-泰国树脂酸、栀子花酸、栀子花酸甲和栀子花酸乙、3-表-齐墩果酸、oleanolicacid、hedrag enin、9,19-环木菠萝烷-3,24 二酮、9,19-环羊毛甾-24-烯-3,23-二酮、4-去甲-9,19-环羊毛甾-24-烯-3,23-二酮等[4]。

栀子抗老年痴呆活性成分研究栀子[Gardenia jasminoides Ellis]为茜草科栀子属植物,灌木或乔木,广泛分布于我国中部以南各省区,其果实作为传统中药具有清热利尿,凉血解毒等功效。

近代化学和药理学研究发现,栀子中主要含环烯醚萜、藏红花色素、三萜、黄酮、奎宁酸、多糖和挥发油等成分,具有抗炎镇痛、利胆保肝、抗氧化和抗肿瘤等作用。

本文采用转基因老年痴呆果蝇活性筛选评价体系,在对中药分离馏分样品库进行广泛活性筛选基础上,发现并确认了中药栀子60%醇提取物具有抗老年痴呆的活性,随后对该活性部位进行了系统的化学研究。

综合运用硅胶柱色谱、ODS 柱色谱、Sephadex LH-20柱色谱、oyopearl HW-40柱色谱以及反相MPLC、HPLC 等色谱分离手段,从该活性部位中共分离得到了68个化合物。

通过理化性质和现代波谱学手段(UV、IR、MS、1H-NMR、13C-NMR、2D-NMR)鉴定了其中63个化合物的结构。

它们分别是6"-O-反-芥子酰基京尼平龙胆二糖苷(1)*,6"-O-反-对香豆酰基京尼平龙胆二糖苷(2)*,6"-O-反-肉桂酰基京尼平龙胆二糖苷(3)*,6’-O-反-对香豆酰基京尼平苷(4)*,6’-O-反-对香豆酰基京尼平苷酸(5)*,10-O-反-芥子酰基京尼平苷(6)*,6’-O-反-芥子酰基京尼平苷(7),10-O-琥珀酰基京尼平苷(8)*,6’-O-乙酰基京尼平苷(9)*,10-O-乙酰基京尼平苷(10),京尼平苷(11),京尼平(12),(1R,7R,10S)-11-O-β-D-吡喃葡萄糖基愈创木烷-4-烯-3-酮(13)*,(1R,7R,10S)-7-羟基-11-O-β-D-吡喃葡萄糖基愈创木烷-4-烯-3-酮(14)*,10-(6-O-反-芥子酰基吡喃葡萄糖基)栀子二醇(15)*,11-(6-O-反-芥子酰基吡喃葡萄糖基)栀子二醇(16)*,jasminoside J (17)*, jasminoside K (18)*, 6’-O-trans-sinapoyljasminoside B (19)*,6’-O-trans-sinapoyljasminoside L (20)*, jasminoside M (21)*, jasminoside C (22),6’-O-trans-sinapoyljasminoside A (23), 6’-O-trans-sinapoyljasminoside C (24), jasminol E (25), jasminoside N (26)*, jasminoside O (27)*, jasminoside P (28)*, sacranoside B (29),藏红花酸(30),藏红花酸单-β-D-吡喃葡萄糖苷(31),藏红花酸单-β-D-龙胆二糖苷(32),藏红花酸-β-D-吡喃葡萄糖基-β-D-龙胆二糖苷(33),藏红花酸双-β-D-龙胆二糖苷(34),13Z-藏红花酸双-β-D-龙胆二糖苷(35),栀子脂素甲(36)*,丁香脂素(37),松脂素(38),丁香脂素-4-O-β-D-吡喃葡萄糖苷(39),落叶松脂素(40),八角枫木脂苷D(41),落叶脂素(42),落叶脂素-9-O-β-D-吡喃葡萄糖苷(43),蛇菰宁(44),山橘脂酸(45),榕醛(46),肥牛木素(47),芦丁(48),槲皮素-3-O-β-D-吡喃葡萄糖苷(49),槲皮素(50),山柰酚(51),3’,5’,5,7-四羟基-4’-甲氧基黄酮(52),3,5-O-二咖啡酰基奎宁酸(53),4-O-芥子酰基-5-O-咖啡酰基奎宁酸(54),3,4-0-二咖啡酰基奎宁酸甲酯(55),4,5-O-二咖啡酰基奎宁酸甲酯(56),香兰酸4-O-β-D-(6’-O-反-芥子酰基)-吡喃葡萄糖苷(57),丁香醛(58),3,4,5-三甲氧基苯甲醇(59),顺-2,4-二羟基-5-甲氧基桂皮酸(60),反式咖啡酸(61),反式对香豆酸(62),反式芥子酸(63)。

栀子临床应用及药理研究概况【摘要】栀子为茜草科植物,含有栀子素、栀子甙等,能利胆保肝、降压、镇静、降温、镇痛;具有抗肿瘤、抗病毒、降血糖、解热抗炎等作用,有进一步开发利用的价值。

【关键词】栀子;临床应用;药理作用栀子(cape jasmine fruit)为茜草科植物栀子的果实。

别名:黄栀子、山枝子、大红栀、白蝉。

栀子,其味苦、性寒,入心、肺、三焦经,具有清热泻火,凉血解毒,清热利湿的功效。

在我国最早的药学专著《神农本草经》中,对栀子的药用价值就有记载。

而李时珍在《本草纲目》中,不但介绍了栀子名称的来源,还进一步提到了栀子可“治吐血、衄血、血痢下血、血淋、损伤瘀血、伤寒劳复、热厥头痛、疝气、汤火伤”。

现代研究发现,栀子中含有丰富的栀子素、栀子甙、去羟栀子甙、黄酮、鞣质、藏红花素、藏红花酸、熊果酸等,能利胆保肝、降压、镇静、降温、镇痛。

为有利于栀子的进一步研究与开发利用,现就近几年来对栀子的药理和临床疗效研究综述如下。

1 临床应用1.1 治疗软组织损伤[1]栀子碾成粉未,加红糖与夹生饭适量调制成厚糊状,局部外敷。

1.2 治疗黄疸[2]将茵陈蒿4g,栀子3g,黄芩2g,车前草4g煎制成药液,每日两次,对新生儿母乳性黄疸有明显的退黄作用。

1.3 治疗不寐[3]《伤寒论》方栀子豉汤,败酱草15g,白茯苓50g,炒栀子10g,淡豆豉10g,加减,每日1剂,分别于午休及晚睡前半小时各服1次,功效清热除烦,主治虚烦不寐等症。

1.4 治疗寻常性痤疮[4]栀子豉汤加减连翘、黄连、赤芍药、牡丹皮、浙贝母、天花粉、半夏、皂角刺、柴胡、黄芩适量,治疗痤疮有明显效果。

1.5 治疗反流性食管炎、急性胰腺炎[5]西医常规治疗的同时加用复方栀子大黄汤(栀子10g,生大黄15-30g,丹参10g,绿萼梅6g,水煎15min,取药液200ml),每日分2次口服或经胃管注入。

本方能促进毒物排出体外,缓解腹痛、腹胀,解决肠道细菌易位,是治疗急性胰腺炎的有效药物。

HRM S(m/z):〔M+〕266.0579(100)。

1HNM R(DM-SO-d6)ppmδ7.87(1H,s,H-2),6.43(2H,s,O-CH2-O),3.34(1H,dr,O H),9.02(1H,d,H-5), 8.79(1H,m,H-6),7.95(1H,m,H-7),7.77(1H, d,H-8),7.67(1H,d,H-9),7.67(1H,d,H-10)。

13CN M R(DM SO-d6)ppmδ:123.9(C-1), 111.9(C-2),144.5(C-3),146.6(C-4),126.9(C -5),127.5(C-6),127.4(C-7),127.9(C-8), 131.3(C-9),121.9(C-10),115.7(C-11),127.8 (C-12),126.8(C-13),126.6(C-14),168.1(C-15),102.4(C-16)。

化合物6dauco sterol白色粉末M P292~293℃。

IR(KBr)cm-1:3411(O H),2933(C H3),2867 (C H2),1736,1630,1462,1381,100~1200(葡萄糖的C-O-C)。

其红外光谱与文献〔4〕报导一致,其TLC 的Rf值与胡萝卜甙标准品完全一致。

4 结果与讨论化合物5为黄色晶体,M P184~185℃。

红外光谱显示存在马兜铃酸类化合物的特征吸收:2200~3200,1664(羧基),1587,1499(芳环),1240,1053(C -O-C)。

而在1520,1310左右均无吸收峰,提示无硝基存在,故推测其结构为去硝基马兜铃酸。

质谱显示分子离子峰〔M+〕为(m/z)266(基峰),HRM S测得分子离子峰为266.0579(基峰),推测其分子式为C16H10O4(计算值为266.0579)。

在氢谱中存在次甲二氧基信号δ102.4提示有次甲二氧基信号,此外在碳谱中除羰基碳信号δ168.1及次甲二氧基碳信号δ102.4外,其他均在δ110~130范围内为菲环骨架碳信号,提示母核菲环上无其他取代基因。

栀子作用与功效与作用栀子,又名金钟花、黄雀花,是一种常见的中药材。

栀子有着广泛的应用领域,被誉为“中药之王”。

它被广泛应用于中药配方中,具有广泛的药理学和保健功能。

下面将详细介绍栀子的作用与功效。

一、栀子的基本概况栀子为茜草科植物栀子属(学名:Gardenia jasminoides Ellis)的成熟果实。

果实入药后,经晒干、炒制或煮制而成。

栀子的物理性状为椭圆形或圆形,果皮为黄白色或黄褐色,果实质地较硬,香气浓郁。

栀子是一种常用的中药材,广泛分布于我国华南地区。

二、栀子的化学成分栀子含有丰富的生物活性成分,经科学分析,其主要含有萜类化合物、黄酮类化合物、萘醌类化合物、酚类化合物、单萜类化合物等。

其中,主要的生物活性成分为栀子苷、栀子总苷、栀子内酯、栀子酸等。

三、栀子的药理作用栀子具有广泛的药理学作用,主要包括以下几方面:1. 抗菌作用:栀子对多种细菌、真菌和病毒具有较强的抑制作用。

研究表明,栀子的主要活性成分栀子苷和栀子内酯可以抑制金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌等多种病原微生物的生长。

2. 抗氧化作用:栀子中的黄酮类化合物具有较强的抗氧化作用,可以清除体内的自由基,减轻氧化应激反应,防止细胞、组织和器官的氧化损伤。

3. 消炎作用:栀子中的栀子苷和栀子酸具有显著的抗炎作用,可以抑制炎症反应,缓解炎症症状,促进炎症的消退。

4. 利胆作用:栀子苷和栀子酸可以促进胆固醇的代谢和胆汁的分泌,增加胆汁排泄量,改善胆固醇代谢紊乱、胆石症和胆囊炎等疾病。

5. 抑制肿瘤作用:栀子中的化合物能够抑制多种肿瘤细胞的生长和分裂,具有一定的抗肿瘤活性。

6. 保护肝脏作用:栀子对肝脏有保护作用,可以增强肝脏的解毒功能,促进肝细胞的修复和再生。

7. 调节血脂作用:栀子中的活性成分能够调节血脂代谢,降低血清总胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇和三酰甘油的水平,减少血管损伤和心血管疾病的发生。

8. 抗凝血作用:栀子中的活性成分能够抑制血小板聚集和血栓形成,具有一定的抗凝血作用,对预防和治疗动脉硬化和血栓性疾病有一定的益处。

研究栀子的化学成分与抗白血病活性[摘要]目的阐明栀子gardenia jasminoides ellis中抗急性淋巴细胞白血病的活性成分。

方法用色谱方法分离栀子中化学成分,用波谱技术(ir,esi ms,1h nmr,13c nmr)进行结构鉴定,用四唑盐(mtt)比色法测定化合物对白血病细胞(hl 60人早幼粒细胞白血病、reh人急性淋巴细胞白血病、raji淋巴瘤)增殖的影响。

结果分离鉴定了8个化合物:β谷甾醇(1),5羟基7,3′,4′,5′四甲氧基黄酮(2),熊果酸(3),d甘露醇(4),栀子苷(5),去乙酰车叶草甙酸甲酯(6),京尼平1 β龙胆苷(7),鸡矢藤次苷甲酯(8)。

化合物3对3种白血病细胞增殖均表现出了一定的抑制作用,其中对reh细胞系抑制活性最强,ic50为7.5μg/ml。

结论化合物3具有抗急性淋巴细胞白血病的作用。

[关键词]栀子急性淋巴细胞白血病活性成分四唑盐比色法中图分类号:r286文献标识码:a文章编号:1009-914x(2013)17-0251-011 仪器与材料fisherjohns熔点仪(未校正),shimadzu ftir8400s红外光谱仪,bruker am 500型核磁共振仪,thermo scientific ltq orbitrap 质谱仪,上海亚荣旋转蒸发仪re 2000,spectramax 190酶标仪(美国molecular devices公司),薄层板和硅胶(青岛海洋化工厂),sephadex lh20为pharmacia产品,其他试剂均为分析纯(mtt,美国sigma公司)。

细胞株:hl60人早幼粒细胞白血病、reh人急性淋巴细胞白血病、raji淋巴瘤(北京协和医学院/中国医学科学院基础医学研究所)栀子样品于2008年3月购自北京同仁堂京北康大家园药店,经林余霖研究员鉴定为栀子gardenia jasminoides ellis。

植物标本存放于中国医学科学院药用植物研究所标本馆,编号为r001。

栀子中栀子苷的提取综述骆诗坛、周远祥、付永凤、孙优兰摘要:现在栀子及其有效成份药理学研究逐渐深入,为了更好的利用栀子,本文将对栀子中的有效成分栀子苷的提取进行综述,栀子是一种具有重要药理作用的常用传统中药,在中医临床上用于治疗黄疸型肝炎、高血压、糖尿病等症状,在医药上作抑菌剂及清热解毒剂,具有消热解烦、凉血止血功效,栀子的化学成分较为复杂,达100多种,到目前为止,已从栀子属植物中分离鉴定的化合物有环烯醚萜类、黄酮类、有机酸酯类、多糖类、醛类、醇类、长链烷烃类等,虽然栀子的化学成分较为复杂,但目前对栀子的利用主要是从栀子中提取栀子黄色素和栀子苷[1],]本文最主要是对栀子中栀子苷的提取研究,并从栀子的化学成分研究、分离提取、工艺研究、生物活性及相关应用来对栀子综述。

关键字:化学成分、分离提取、工艺研究、鉴定、应用一、化学成分研究1.栀子苷类栀子中含有大量的栀子苷,具有抗炎,解热、利胆和倾泻等作用,栀子的种类也比较多,通过多次试验,得出了果实、果仁、果皮中栀子苷的含量比例,特别以水栀子和山栀子为代表。

水栀子依次为5.218%、6.536%、3.429%,二山栀子依次为5.023%、5.622%、3.246%。

以及其他实验表明,果仁中的栀子苷的含量至最高的[2],所以做实验也建议去栀子的果仁来做实验,2.环烯醚萜类环烯醚萜类化合物是栀子中含量较多的一类化学成分,主要有:环烯醚萜苷类、环烯醚萜烷类、裂环烯醚萜苷类和环烯醚萜二缩醛酯类等4种类型。

该类化合物存在多样性,Chen 等[3] 从栀子干燥果实的乙醇提取物中分离并鉴定出8 种环烯醚萜类化合物,研究发现是由其基础骨架经羟基化、环氧化及由莽草酸途径得到的芳香酸酯化造成的。

3.黄酮类任强等[4]从栀子的干燥果实抗急性淋巴细胞白血病的活性部位中分离得到了5-羟基-7,3c,4c,5c-四甲氧基黄酮(5-hydroxy-7,3c,4c,5c-tetramethoxy-flavone)。

文献综述栀子的化学成分研究概述摘要:总结多年来对栀子属药用植物的研究工作和文献,对有关栀子的化学成分研究现状进行分析,主要对化学成分分类和结构类型进行综述。

关键词:栀子;化学成分栀子为茜草科栀子属植物栀子Gardenia jasminoides Ellis的干燥成熟果实,又名黄栀子、山栀子、卮子、枝子、支子、小栀子等[1-2]。

为临床常见中药,具有泻火除烦、清热利尿、凉血解毒等功效,用治热病心烦、火毒疮疡、血热吐衄、血淋涩痛、黄疸尿赤,目赤肿痛等症[3]。

热带、亚热带地区均广泛分布有栀子属植物,全球共约250种。

《中国植物志》收载中国仅海南栀子G. hainanensi Merr、栀子G. jasnanoide s Ellis、匙叶栀子G. angkorensis Pitard、大黄栀子G. sootepensis Hutchins和狭叶栀子G. stenophylla Merr等5种。

后人通过多种调查手段发现我国尚有大花栀子、雀舌栀子水栀子、花叶栀子、重瓣栀子(又名白蟾)[9]。

调查分析发现栀子为主流品种, 除此之外,各地均以栀子的变种大花栀子(G.jasminoides Ellis var,grandiflora Nakai)及小果栀子(G. jasminoides Ellis var. radicans Makino)的果实入药[2]。

主产于江西、湖南两省,湖北、浙江、福建、广东、广西、四川、贵州等地也有少量分布[6-7]。

栀子植株适宜温暖、湿润环境,需充足阳光,不能经受强烈阳光照射,惧寒,多生长于海拔1000m以下低坡山地,适合在肥沃、疏松、排水良好、轻粘性酸性土壤中,是酸性土壤指示植物[8]。

栀子始载于我国现存最早的药学专著《神农本草经》[10],列为中品:“卮,旧作栀⋯⋯,一名木丹,生川谷。

”中国历版药典和本草均有记载,《本草经疏》云:栀子,清少阴之热,则五内邪气自去,胃中热气亦除。

面赤酒疱齄鼻者,肺热之候也,肺主清肃,酒热客之,即见是证,于开窍之所延及于面也,肺得苦寒之气,则酒热自除而面鼻赤色皆退矣;其主赤白癞疮疡者,即诸痛痒疮疡皆属心火之谓;疗目赤热痛,及胸、心、大小肠大热,心中烦闷者,除心肺经火热;此药味苦气寒,泻一切有余之火,故能主如上诸证,栀子禀至苦大寒之气,苦寒损胃而伤血,凡脾胃虚弱者忌之,血虚发热者忌之[11]。

《中国药典》2010版中收载栀子及其制剂,记载栀子其性寒味苦,无毒,主归心、肺、三焦经,具有泻火除烦、清热利尿、凉血解毒等功效。

近年来栀子的应用十分广泛,有关化学成分的研究也较多,根据国内外最新研究报道,当前已从栀子的不同部位分离得到环烯醚萜类、有机酸酯类、挥发油类、黄酮类、三萜及二萜类、香豆素类等多种化学成分。

1 环烯醚萜类化合物环烯醚萜类化合物是栀子中含量较多的一类化学成分,主要有:环烯醚萜苷类、环烯醚萜烷类、裂环烯醚萜苷类和环烯醚萜二缩醛酯类等4种类型。

该类化合物存在多样性,研究发现是由其基础骨架经羟基化、环氧化及由莽草酸途径得到的芳香酸酯化造成的。

现对此类化合物的相关研究成果做如下综述:6′-O-sinapoyl-geniposide [12]、6″-O- trans-sinapoylgenip-ingentiobioside、6″-O-trans-p-coumaroyl genipin gentiobioside、6″-O -trans-cinnamoylgenipin gentiobioside、6′-O-trans-p-coumaroyl geniposide、6′-O-trans-p- coumaroyl geniposidic acid、10-O-succinoyl geniposide、6′-O-acetyl geniposide、11-(6-O- trans-sinapoyl glucopyranosyl)gardendiol和10-(6-O-trans-sinapoylglucopyranosyl)garden -diol、京尼平苷(geniposide)、10-O-乙酞京尼平苷(10-O-acetylgeniposide)[13]、京尼平苷-1-O-β-D-异麦芽糖苷(genipin 1-O-β-D-isomaltoside)、京尼平苷-1,10-di-O-β-D-吡喃葡萄糖苷(genipin 1,10-di-O-β-D-glucopyranoside)、京尼平-1-β-龙胆二糖苷(genipin- 1-O-β-D-gentiobioside)、鸡屎藤次苷甲酯(scandoside methyl ester)、去乙酰车叶草苷酸甲酯(deacetylasperulosidic acid methyl ester)、6-甲氧基去乙酞车叶草苷酸甲醋(6- O-methyl deacety lasperulosidic acid methyl ester)、栀子苷(gardenoside)[14]、(1S,4aS,6S,7 aS-1,4a,5,6,7,7ahexahydro-6-hydroxy-7-methylene-1-(O-β-D-glucopyranosyl-yclopenta[c] pyran-4-carbalde-hyde、ixoroside、山栀子苷(shanzhiside)[15]、7β-hydroxysplendosile、musaenosidic acid、京尼平(genipin)、反式-2′(4″-对羟基桂皮酰基)-玉叶金花苷酸、顺式-2′(4″-对羟基桂皮酰基)-玉叶金花苷酸[16]、京尼平酸(geniposidic acid)[17]、jasminodiol、jasminoside H、6′-O- sinapoyljasminoside A、6′-O-sinapoyljasminoside C、jaminoside I,asminoside B、crocusatin-C、epijasm inoside A、jasminoside A [18]、(S)-3-(hydroxyl methyl)-5,5-di methyl-4-[(O-α-D-glucopyranosylmethyl]cycbhex-2-enone [15]、4″-O-[(E-p-coumaroyl]gentiobiosylgenipin、6′-O-[(E)-caffeoyl]-deacetylasperulosidic acid methyl ester、6′-O-[(E-sinapoyl]gardoside[19]。

除此之外,栀子中的主要环烯醚萜类成分还有gardenone、gardendiol、车叶草苷(asperubside)、栀子酮苷(gardoside)、8,10- dehydrologanic acid,cerbinal,genipin gentiobioside,bartsioside。

另外,从栀子果实中分离得到单萜烯酸类化合物:4-羟基-2,6,6-三甲基-环己烯-1-羧酸(苦藏红花酸,picrocrocinic acid)和3-羟基-2,6,6三甲基-环己烯-1-羧酸。

2 有机酸酯类化合物Kim等从栀子果实中分离得到9个有机酸类化合物,其中6个新化合物:香草酸有1个和5个奎宁酸,3个已知有机酸类化合物,分别是anillc acid-4-O-β-D-(6′-sinapoyl)glucopyranoside、methyl 5-O-caffeoyl-3-O-sinapoylquinate、ethyl 5-O-caffeoyl-3-O-sina poylquinate、methyl 5-O-caffeoyl-4-O-sinapoyl quinate、ethyl 5-O-caffeoyl-4-O-sinapoy lquinate、methyl 3,5-di-O- caffeoyl-4-O-(3-hydroxy-3-methyl)-glutaroylquinate、ethyl 5-O- caffeoyl quinate、3,5-dicaffeoylquinic acid、4,5-dicaffeoylquinic acid、caffeic acid、3,4-di hydroy-benzoic acid [17]。

付小梅等用80%工业乙醇提取栀子果实,从中分离得到了8个有机酸类化合物,分别为3,4-二咖啡酰奎宁酸(3,4-di-caffeoylquinic acid)、3-咖啡酰-5-芥子酰奎宁酸甲酯、3-咖啡酰-4-芥子酰奎宁酸甲酯、绿原酸、3-咖啡酰-4-芥子酰奎宁酸(3-caffeoyl-4-sina poylqouinic acid)、3,4-二咖啡酰-5-(3-羟基-3-甲基)-戊二酰奎宁酸(3,4-di-caffeoyl-5(3-hydroxy-3-methyllutaroyl)quinic acid)、3,5-二咖啡酰-4-(3-羟基-3-甲基)-戊二酰奎宁酸(3,5-di-caffeoyl-4(3-hydroxy-3-methyllutaroyl)quinic acid)、原儿茶酸,其中原儿茶酸第一次从栀子属植物中分离得到[20]。

3,4-二氧-咖啡酰奎宁酸(3,4-di-O- caffeo ylquinicacid)3-氧-咖啡酰-4-氧-芥子酰奎宁酸(3-O-caffeoyl-4-O-sinapoylquinicacid)[21]。

3 藏红花素类化合物Carmona等[22]运用LC-ESI-MS对栀子果实进行分离,得到15个藏红花酸酯类化合物,其中新化合物5个,分别为trans-crocetin(β-D-triglucoside)-(β-D-gentibiosyl)ester、cis- crocetin(β-D-triglucoside)-(β-D-gentibiosyl)ester、trans-crocetin(β-D-neapolitanose)-(D-glucosyl)ester、cis-crocetin(β-D-neapolitanose)-(β-D-glucosyl)ester、cis-crocetin (β-D-neapolitanose)-(β-D-gentibiosyl)ester。

同时栀子果实中还有trans-crocetin(β-D- neapolitanose)-(β-D- gentibiosyl)ester、tran s-crocetin(β-D-gentibiosyl)-(β-D-gentibiosyl)ester、cis-crocetin(β-D-gentibiosyl)-(β-D-gentibiosyl)ester、trans-crocetin(β-D- gentibiosyl)-(β-D-glucosyl)ester、cis-crocetin(β-D-gentibiosyl)-(β-D-glucosyl)ester、trans-crocetin(β-D- gentibiosyl)ester、cis- crocetin(β-D-gentibiosyl)、trans-crocetin (β-D-glucosyl)-(β-D-glucosyl)ester、cis-crocetin (β-D-glucosyl)-(β-D-glucosyl)ester、trans- crocetin(β-D-glucosyl)ester。