现代汉语介词“对”及其句法功能研究综述

- 格式:doc

- 大小:62.50 KB

- 文档页数:15

现代汉语介词习得研究

汉语介词是汉语语法体系中的重要组成部分,它们在口头语言和书面语中发挥着重要作用。

近年来,如何学习汉语介词,以及影响习得汉语介词的因素,已经成为语言学研究的热点。

本文就介词习得研究进行深入的探讨,以深入了解介词习得对汉语语言能力有何影响。

首先,要了解介词习得,需要了解介词本身。

汉语介词可以用来表示多种概念,如时间、位置、方向、原因、从属关系、事物联系等。

它们可以和名词、动词、形容词和副词等组合成词组,以表达不同的意思。

在汉语中,介词是在句子中极其重要的成分,对表达意思是至关重要的。

其次,学习介词的要素。

学习习得介词的要素可以分为自然环境因素和人为因素。

自然环境因素指的是语言学习者所处的环境,包括语言启蒙、汉语言学习和听力训练等;人为因素则包括个体因素,如语言学习者的文化背景、学习方法和心理状态等。

最后,介词习得对汉语语言能力的影响。

介词习得能够有效地提高汉语学习者的语言水平,从而更好地理解汉语句子的意思,以及更准确地表达自己的意思。

学习介词也可以帮助语言学习者更好地理解汉语文学作品,以及帮助汉语学习者更好地把握汉语语法规则,进而更好地表达自己的观点。

以上就是关于“现代汉语介词习得研究”的探讨,研究发现,介词习得对提高汉语语言能力有重要影响。

因此,汉语学习者应该在学习汉语介词的过程中,尤其是复习介词的过程中,认真地练习,并及

时地反思,以最大程度地提高自己的汉语水平。

探究汉语中介词的语用功能在现代汉语中,介词属于虚词范畴,与其他词语组合起来才能充当语句中的直接成分,所以介词在语法中占有不可或缺的地位。

介词在过去的研究中被认为是从古代的动词延伸来的。

在一个句子中,我们可以把介词固定为某一个修饰成分,既可以修饰主语,也可以修饰宾语,当然我们所说的修饰其实更多的是一个过渡承接的意思,这就是介词的句法功能。

介词在句子结构中是一种语义成分的重要记号。

当一个句子中有比较多的和动词联系不起来的词语时,介词便会发挥关键性的作用,这就是介词的语义功能。

此外,介词的功能中还涉及冷门语用功能。

要想更好地了解介词,就必须要把介词的每一个功能都了解清楚,下面笔者就对介词的语用功能进行深一步的研究。

一、介词在语义中的点睛作用从语法层面讲,我们把实词当作是语句中的重要组成部分,而介词作为虚词往往不被重视。

但是实词多是以理性形态存在,虚词是以精神层面形态存在。

一句话的语义要想丰富多彩仅仅依靠实词是不可能实现的,虚词的存在从精神层面给语义增添色彩。

宏观上而言,相关的资料中有提及到很多关于实词的案例,虚词则作为一种语气词,被压在角落里不被重视。

关于介词的语体问题的资料很少,只有一部分在十年之前被少部分学者提到过,但也仅仅是被提及而已,大部分的学术研究都是从提到开始的,未来研究之路还需在摸索中前进。

无论是在人类的日常生活中,还是在书面化的文学作品中,介词都是语体中不可或缺的重要组成部分。

从生活中或者是文学作品中我们看到介词的密集存在,他们作为一个承上启下或是递进转折的标记使文章通顺连贯。

开篇或者结尾,起承转合都离不开介词。

介词是语义成分的标志,它就像是一个支点,可以撬动任何一句话,无论被撬动的词是主语或是宾语。

例如:(1)宝宝用勺子把两个鸡蛋吃完了。

“用”是一个动词,“宝宝”是主语,“把”是介词,在特定的语义中有特定的介词相连接,使得下文成立。

就像段首我用的“或者”二字,连接“生活中”和“文学作品中”这两个词,使得话题主语并存,不分先后。

2021汉语中介词的语用功能探究范文 在现代汉语中,介词属于虚词范畴,与其他词语组合起来才能充当语句中的直接成分,所以介词在语法中占有不可或缺的地位。

介词在过去的研究中被认为是从古代的动词延伸来的。

在一个句子中,我们可以把介词固定为某一个修饰成分,既可以修饰主语,也可以修饰宾语,当然我们所说的修饰其实更多的是一个过渡承接的意思,这就是介词的句法功能。

介词在句子结构中是一种语义成分的重要记号。

当一个句子中有比较多的和动词联系不起来的词语时,介词便会发挥关键性的作用,这就是介词的语义功能。

此外,介词的功能中还涉及冷门语用功能。

要想更好地了解介词,就必须要把介词的每一个功能都了解清楚,下面笔者就对介词的语用功能进行深一步的研究。

一、介词在语义中的点睛作用 从语法层面讲,我们把实词当作是语句中的重要组成部分,而介词作为虚词往往不被重视。

但是实词多是以理性形态存在,虚词是以精神层面形态存在。

一句话的语义要想丰富多彩仅仅依靠实词是不可能实现的,虚词的存在从精神层面给语义增添色彩。

宏观上而言,相关的资料中有提及到很多关于实词的案例,虚词则作为一种语气词,被压在角落里不被重视。

关于介词的语体问题的资料很少,只有一部分在十年之前被少部分学者提到过,但也仅仅是被提及而已,大部分的学术研究都是从提到开始的,未来研究之路还需在摸索中前进。

无论是在人类的日常生活中,还是在书面化的文学作品中,介词都是语体中不可或缺的重要组成部分。

从生活中或者是文学作品中我们看到介词的密集存在,他们作为一个承上启下或是递进转折的标记使文章通顺连贯。

开篇或者结尾,起承转合都离不开介词。

介词是语义成分的标志,它就像是一个支点,可以撬动任何一句话,无论被撬动的词是主语或是宾语。

例如: (1)宝宝用勺子把两个鸡蛋吃完了。

“用”是一个动词,“宝宝”是主语,“把”是介词,在特定的语义中有特定的介词相连接,使得下文成立。

就像段首我用的“或者”二字,连接“生活中”和“文学作品中”这两个词,使得话题主语并存,不分先后。

汉语介词研究综述汉语介词研究综述摘要:本文拟从评析《马氏文通》以来的有关汉语介词的研究入手,从历时的角度,对汉语的介词研究概况做一个系统的梳理,并提出目前介词研究中存在的问题、难点以及解决问题的对策,最后指出新的理论视角下的介词研究情况。

关键词:汉语介词研究功能综述引言介词是汉语中一个重要的词类,其主要的句法功能就是附着于其他词语前面构成介词短语, 介词短语主要用作状语, 用来介绍跟动作行为或性质状态有关的范围、时间、方式、目的、原因、角色等。

从现有的材料看,汉语的介词在甲骨文时代就已出现了。

但是,真正把介词作为语法学体系中的一个类来进行研究,才不过一百年的时间。

在汉语漫长的发展历程中,介词数量不断增长,有关介词的归属、介词的范围、介词的功能和性质等直到现在仍存在争议,仅以介词的范围研究为例,我们看到的代表性研究有如下一些:《现代汉语八百词》中收介词(包括兼类的) 60个;《现代汉语虚词例释》收介词93个;陈昌来的《介词和介引功能》确定介词为159个。

各家由于确定介词的标准和目的不同,因而收词数量不一,但无疑介词是现代汉语中的封闭性的词类。

自《马氏文通》出版至今的一个世纪里,语法学界的前辈和专家们对介词作了大量的研究,提出了各种观点,有的已成为共识,但有些仍存在争议。

本文拟从评析《马氏文通》入手,以汉语介词研究的发展脉络为主线,系统的划分出介词研究的几个阶段,指出各阶段的代表观点。

意在总结前人的研究状况,指出各阶段研究的成就与不足,以期对汉语介词的研究有一个整体的把握。

一汉语介词研究概况1.1 “介词”与介词体系的构建时期(1898 — 1935)汉语介词研究的开始是以《马氏文通》(1898)的出版为标志的。

①《文通》中把“介词”称为“介字”,并写道:“凡虚字以连实字相关之义, 日‘介字’ , 介字云者, 犹为实字之介绍耳。

夫名代诸字, 先乎动字者为主次, 后乎动字者为宾次。

然而实字相关之义, 有出乎主宾两次之外者。

现代汉语介词习得研究

介词是一类具有特殊功能的词,它们可以用来表达不同的意义,并在句子中连接各个部分,使句子表达意义更加清晰准确。

由于其特殊性,介词的学习受到了许多语言学者的关注,如何学习介词已成为近年来比较活跃的一个研究方向,本文就现代汉语介词习得研究做一概述性介绍。

在现代汉语介词习得研究中,最先涉及的问题是介词习得因素。

古今中外语言学家都认为,介词习得有许多因素在起作用,如:语言背景、语言习得时期、学习者所处语境、语法结构、概念动词搭配等。

相应,研究者们在进行介词习得研究时,着重分析了介词习得的语言因素,考察了介词的结构、语义和偏义,同时也考察了教学方法、学习者的语言水平和习得过程等。

另一方面,有关介词习得研究的另一主要内容是介词习得的评估。

不同的语言学习者掌握的介词的数量和水平是不一样的,对介词的掌握也需要进行有效的评估。

因此,研究者们提出了一些介词习得评估方法,如词汇量测试、水平测试、临床观察法等,以此来衡量学习者掌握介词的水平。

最后,随着计算机技术的发展,研究者们也开始使用计算机技术进行介词习得研究。

计算机技术不仅可以对介词习得过程进行监督,也可以为学习者提供更加有效的学习方式和技巧,并可以在大规模的学习群体中检测出学习者的学习水平,从而为介词习得研究和教学提供有效的帮助。

综上所述,介词习得研究在语言学习与教学中具有重要意义,当前研究越来越深入,不仅涉及到介词习得因素、介词习得的评估,也在使用计算机技术开展介词习得研究,从而研究者们不断探索出更好的介词习得教学方法。

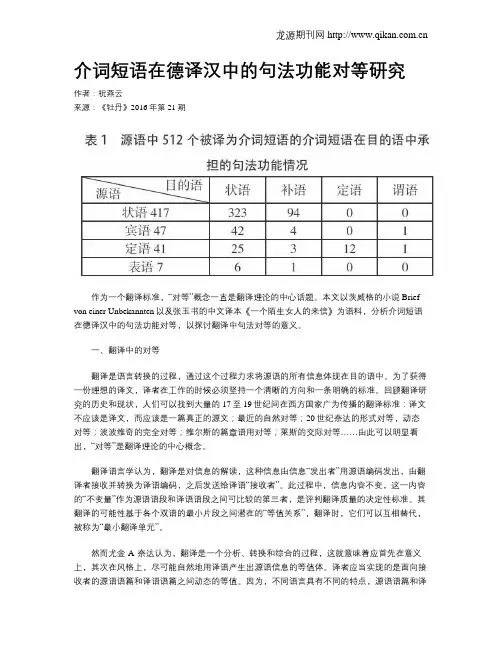

介词短语在德译汉中的句法功能对等研究作者:祝燕云来源:《牡丹》2016年第21期作为一个翻译标准,“对等”概念一直是翻译理论的中心话题。

本文以茨威格的小说Brief von einer Unbekannten以及张玉书的中文译本《一个陌生女人的来信》为语料,分析介词短语在德译汉中的句法功能对等,以探讨翻译中句法对等的意义。

一、翻译中的对等翻译是语言转换的过程,通过这个过程力求将源语的所有信息体现在目的语中。

为了获得一份理想的译文,译者在工作的时候必须坚持一个清晰的方向和一条明确的标准。

回顾翻译研究的历史和现状,人们可以找到大量的17至19世纪间在西方国家广为传播的翻译标准:译文不应该是译文,而应该是一篇真正的源文;最近的自然对等;20世纪奈达的形式对等,动态对等;波波维奇的完全对等;维尔斯的篇章语用对等;莱斯的交际对等……由此可以明显看出,“对等”是翻译理论的中心概念。

翻译语言学认为,翻译是对信息的解读,这种信息由信息“发出者”用源语编码发出,由翻译者接收并转换为译语编码,之后发送给译语“接收者”。

此过程中,信息内容不变,这一内容的“不变量”作为源语语段和译语语段之间可比较的第三者,是评判翻译质量的决定性标准。

其翻译的可能性基于各个双语的最小片段之间潜在的“等值关系”,翻译时,它们可以互相替代,被称为“最小翻译单元”。

然而尤金·A·奈达认为,翻译是一个分析、转换和综合的过程,这就意味着应首先在意义上,其次在风格上,尽可能自然地用译语产生出源语信息的等值体。

译者应当实现的是面向接收者的源语语篇和译语语篇之间动态的等值。

因为,不同语言具有不同的特点,源语语篇和译语语篇在语言形式上不可能完全一致,最佳的情况是达到功能一致。

为使源语和目的语之间的转换有一个标准,减少差异,奈达从语言学的角度出发,根据翻译的本质,提出了著名的“动态对等”翻译理论,即“功能对等”。

在这一理论中,他指出:“翻译是用最恰当、自然和对等的语言从语义到文体再现源语的信息。

介词的功能和常见搭配介词是一类常用且重要的词性,在语法中起着连接句子成分和表达语义关系的作用。

它们的使用在句子中非常广泛,因此了解介词的功能和常见搭配对于准确运用介词非常重要。

本文将介绍介词的基本功能以及常见的搭配方式,帮助读者更好地掌握介词的用法。

一、介词的基本功能介词的基本功能是用来连接名词或代词与其他句子成分,表示各种关系。

介词在句子中起到"桥梁"的作用,将名词或代词与其他句子成分连接在一起,进一步明确它们之间的关系。

介词的功能主要有以下几种:1. 表示位置关系:介词可以表示物体或人的位置关系,如in(在...内部)、on(在...上面)、under(在...下面)等。

例如:I put the book on the table.(我把书放在桌子上。

)2. 表示时间关系:介词可以表示时间上的关系,如at(在...时刻)、in(在...期间)、on(在...日期)等。

例如:I will meet you at 7 o'clock.(我会在7点见你。

)3. 表示方式或手段:介词可以表示某个行为或情况发生的方式或手段,如by(通过...方式)、with(用...手段)等。

例如:She finishedthe work by herself.(她独立完成了这项工作。

)4. 表示原因或目的:介词可以表示某个行为或情况发生的原因或目的,如for(为了...目的)、because of(因为...原因)等。

例如:He went to the park for a walk.(他去公园散步。

)二、常见搭配方式介词的搭配方式因其功能不同而有所差异。

下面列举了一些常见的介词搭配方式,以及其对应的常用词汇:1. 表示位置关系的搭配:- in: 在...内部或局部,如in the room(在房间里)- on: 在...表面或上面,如on the table(在桌子上)- under: 在...下面,如under the bed(在床下)2. 表示时间关系的搭配:- at: 在...时刻,如at 7 o'clock(在7点)- in: 在...年、月、季节、早晚,如in 2022(在2022年)- on: 在...日期,如on Monday(在星期一)3. 表示方式或手段的搭配:- by: 通过...方式,如by bus(乘坐公交车)- with: 用...手段,如with a pen(用一支笔)4. 表示原因或目的的搭配:- for: 为了...目的,如for fun(为了好玩)- because of: 因为...原因,如because of the rain(因为下雨)这些只是介词的常见搭配方式之一,还有许多其他搭配方式需要在实际运用中进行学习和掌握。

现代汉语语法讲座之“介词”(学习文言文必须首先弄懂介词)现代汉语语法讲座之“介词”(学习文言文必须首先弄懂介词)现代汉语语法讲座之“介词”(学习文言文必须首先弄懂介词)介词1介词一、定义二、分类三、语法功能2一、介词的定义定义:介词是一种起标记作用的虚词,依附在实词或短语前面共同构成介词短语,整体主要修饰、补充谓词性词语,标明跟动作、性状有关的时间、处所、方式、原因、目的、施事、受事、对象等。

如:他把卖力气看成不光彩的事。

老王在北京住了三年了。

3也可说介词起介绍、引用作用,它和它介绍、引进的内容组成介宾短语整体的充当某种结构成分。

如:按规律办事。

对故事的认识。

4二、介词的分类依据介词短语与动作、性状之间的关系分类1、表示时间、处所、方向;2、表示依据、方式、方法、工具、比较;3、表示原因、目的;4、表示施事、受事;5、表示关涉对象;6、表示其他方面。

51、表示时间、处所、方向表示此关系的词有:从、自从、自、打、到、往、在、由、向、于、至、趁、当、当着、沿着、顺着等。

例如:运动会将于明天举行。

趁农闲搞点副业。

他沿着小河慢慢地走着。

06注意:67“在……中”中间插入动词或动词性短语,则表示该动作正在进行。

如:新一代在茁壮成长中(2)由于、由区别:“由于”表示原因;“由”表示“从”或“被、让”,也有表示原因。

例如:由于下雨,今天的郊游被取消了。

由北京出发,并开始了旅程。

82、表示依据、方式、方法、工具、比较表示此关系的词有:按、按照、遵照、依照、根据、据、靠、本着、用、通过、拿、比等。

例如:按照客观规律,制定方针政策。

据天气预报说,明天有大风。

通过对比就能得出结论。

93、表示原因、目的表示此类关系的词有:因、因为、由于、为、为了、为着等。

例如:大家都为他的精彩表演热烈鼓掌。

为着新一代的健康成长,园丁们付出了全部精力。

10注意:为、为了、为着(1)表示服务对象。

“为”后为动词时,“为”一般可以用“替、给”替换。

介词框架“对/对于……来说”的句法分布及其认知功能基于认知语言学的理论框架,根据介词框架“对/对于……来说”的句法分布,探讨这两个介词框架在不同句法分布下体现的功能。

通过句法变化考察该框架在句法变换下功能的实现与转换,在此基础上对“对……来说”和“对于……来说”这两个介词框架进行对比,探讨在分布与功能上的差异。

标签:对/对于……来说认知功能视角认知参照点一、引言(一)研究背景汉语中众多的介词框架近年来成为学者关注的重点,这一具有类型学意义的结构在汉语中具有极为重要的语言功能。

目前来看,众多学者在对介词框架的研究中,倾向于将具有相似形式与功能的结构放在一起进行考察。

本文选取汉语中使用频率较高的“对/对于……来说”这两个介词框架进行研究。

就检索到的文献资料来看,已有一些学者对这两个介词框架进行过多角度的考察,包括其语法化历程、句法分布、语用功能、篇章功能、语义功能、隐现机制等,而鲜有学者从认知语言学的角度对此做出探讨。

在传统的形式主义看来,语言是一个自足的、独立的系统;而认知语言学认为并非如此,句法结构在相当程度上不是任意的、自主的,句法不是自主的规则系统,而是有自然的动因。

句法结构的形成通常由认知、功能、语用等句法之外的因素促成,表层句法结构往往直接对应于语义结构,是语义结构的常规象征。

并且句法结构往往反映人们的认知过程,和人们的语言能力和认知能力密切相关。

因此,本文选定了理论基础——认知语言学下的认知语法理论、心理空间理论——来探讨这一框架在不同句法分布下的认知功能,并通过句法变换考察该介词框架认知功能的实现与转换。

对介词“对”“对于”在汉语中的异同,许多学者都曾有过讨论,而“对……来说”与“对于……来说”的差异则鲜有提及。

本文将在对二者认知功能分析之后,对其区别做出简单的阐释,希望能对该类介词框架的分析尽绵薄之力。

本文在论述中所选取的语料均来源于北京大学CCL现代汉语语料库,文中在进行句法分布分析时所选取的语料均来自于《人民日报》电子版语料库。

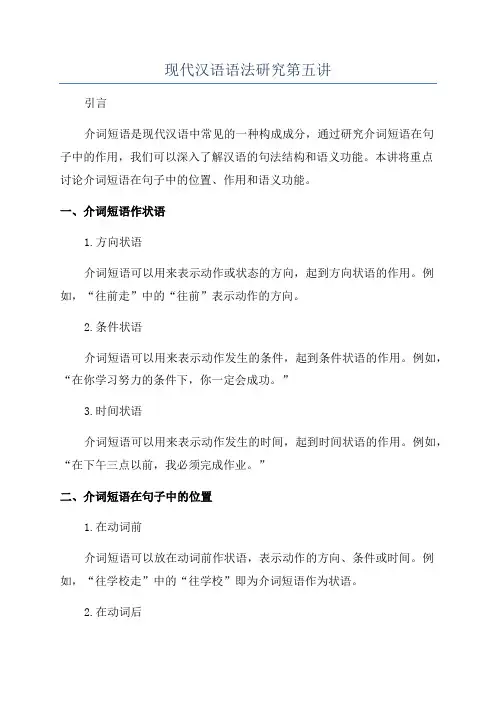

现代汉语语法研究第五讲引言介词短语是现代汉语中常见的一种构成成分,通过研究介词短语在句子中的作用,我们可以深入了解汉语的句法结构和语义功能。

本讲将重点讨论介词短语在句子中的位置、作用和语义功能。

一、介词短语作状语1.方向状语介词短语可以用来表示动作或状态的方向,起到方向状语的作用。

例如,“往前走”中的“往前”表示动作的方向。

2.条件状语介词短语可以用来表示动作发生的条件,起到条件状语的作用。

例如,“在你学习努力的条件下,你一定会成功。

”3.时间状语介词短语可以用来表示动作发生的时间,起到时间状语的作用。

例如,“在下午三点以前,我必须完成作业。

”二、介词短语在句子中的位置1.在动词前介词短语可以放在动词前作状语,表示动作的方向、条件或时间。

例如,“往学校走”中的“往学校”即为介词短语作为状语。

2.在动词后介词短语也可以放在动词后作状语,表示动作的方向、条件或时间。

例如,“他走进教室里”中的“进教室里”即为介词短语作为状语。

3.在句首或句末介词短语有时也可以放在句首或句末,起到突出语气或强调的作用。

例如,“在这个城市里,我过上了幸福的生活。

”三、介词短语的语义功能1.表示方向介词短语可以表示动作的方向,指明动作所指向的地点或方位。

例如,“往东走”中的“往东”表示动作向东的方向。

2.表示条件介词短语可以表示动作发生的条件,指明动作发生的必要条件。

例如,“在车站等你”中的“在车站”表示动作发生的条件。

3.表示时间介词短语可以表示动作发生的时间,指明动作发生的具体时刻或时间段。

例如,“在早上九点钟”中的“在早上”表示动作发生的时间。

结论介词短语在汉语句子中起到状语的作用,可以表示动作的方向、条件和时间。

介词短语可以放在动词前、动词后或句首句末,具体的位置和语义功能需要根据具体的语境来确定。

通过研究介词短语的语法规则和语义功能,我们可以更好地理解汉语句子的结构和意义。

现代汉语语法学研究综述现代汉语语法学是对汉语语言结构、句法规则以及语义意义的研究。

本文将综述现代汉语语法学的主要研究方向和成果。

1. 语法理论现代汉语语法学的研究基于不同的语法理论,包括生成语法、转换语法、依存语法等。

这些理论用于描述汉语句法结构和语义规则,从不同的角度解释语言现象。

2. 句法结构现代汉语的句法结构包括短语结构和句子结构。

短语结构研究短语的组成规则和词汇搭配,句子结构研究句子成分之间的关系和语序规则。

3. 词类和句法功能现代汉语的词类包括名词、动词、形容词等。

研究词类可以帮助理解不同词汇在句子中扮演的句法功能。

4. 句法关系和语义角色研究句子成分之间的句法关系可以揭示句子结构的组成。

同时,还可以研究语义角色在句子中的扮演,揭示句子的意义。

5. 语义规则研究现代汉语的语义规则可以帮助我们理解句子的意义和推理过程。

语义规则包括语义搭配、语义依存关系等。

6. 语法分析和语料库研究现代汉语语法学的研究方法包括语法分析和语料库研究。

语法分析通过分析句子的结构和成分,揭示语法规则。

语料库研究通过收集和分析大量的语言数据,验证和丰富语法理论。

7. 应用研究现代汉语语法学的研究成果被广泛应用于语言教育、机器翻译、自然语言处理等领域。

研究者通过深入研究汉语语法规则,为实际应用提供指导和支持。

本文简要综述了现代汉语语法学的主要研究方向和成果。

对于进一步深入了解现代汉语语法学,研究者可以深入阅读相关文献和参与学术讨论。

(Word count: 202)。

介词偏误研究文献综述一、“为”“为了”“因为”的本体对比研究综述施琰(2005)讨论了“为”类介词框架的语义模式,即目的意义、原因意义、目的和原因意义三种模式,以及相关成分的选择限制。

凌碧君(2005)指出,“为”不仅可以表达目的和原因,而且“为”类可以表示原因,但有相对严格的句法条件,一般表示存在状态。

古川裕(1991)指出“为了”和“因为”被误用是一种病态的语法现象。

郭晓伟(2007)也指出,“为”和“为了”的一个重要区别是“为”可以表达原因,“为了”却不能表达原因,。

尹贤芳(2012)从共时和历时两个方面对中国表观原因的成因进行了描述和分析,并对二者的分工进行了全面系统的分析。

本文指出了理性与目的的关系和区别,并对理性“为”与“目的”的关系进行了描述和分析。

分析和界定了“为了”的介词性质,探讨了“因为”的用法。

最重要的是对原因表中“为了”和“因为”用法的混淆进行分析和追溯,明确两者的分工。

但笔者没有对连词进行分析,这是一个遗憾。

施琰(2010)借助三个平面理论考察了“为/为了/为着……而……”和“为/为了/为着……起见”两个“为”类介词框架。

首先,详细分析了框架的内部结构。

结果表明,进入框架的谓语成分只能是描述动词或心理活动的独立形容词和具有强烈目的意义的自然形容词;其次,“为/为了/为着……而……”句法功能相对灵活,可以做主语,定语,宾语等,但是“为/为了/为着……起见……”只能作状语,少数能够作宾语。

虽然作者对2个框架做了全面分析,但是“为/为了/为着……而……”框架的前后部隐现规律的解释不够完善,也没有从历时的角度对这2个框架进行梳理,这是需要完善的地方。

陈昌来(2014)分析了“为X而Y”中“而”和“为”的出现,大多数情况下,为必须出现,这是由为作为介词的语义功能决定的。

只有用“为+宾语”的平行结构作副词时,后一个词的介词“为”才能自由隐藏。

比如,我一直在为民族独立和民族复兴而奋斗!“而”的主要功能是将副词与头部连接起来,表达修饰关系,因此可以随意出现,但Er的使用在强调方式方法方面起着重要作用。

一、介词的概念及分类介词是语言学中的一种虚词,是一类短词,其语音、形态和位置通常固定,在句子中起定位、引导和修饰其他成分的作用。

介词的功能是表示名词、代词和名词性成分与其他成分之间的关系。

常见介词有“在、于、向、对、由、自、往、从、到、以、及、和、跟、与、等”等。

介词可以细分为时间介词、地点介词、方向介词、方式介词、原因介词等几种类型。

二、介词在句子中的语用功能1. 定位功能:介词可以用来定位名词、代词或名词性成分在句子中的位置,如“在、于、向、对”等介词,可以表示事物在某个位置或者趋向某个位置。

2. 表达关系功能:介词可以表示名词、代词或名词性成分之间的关系,包括时间、地点、方向、方式、原因等不同类型的关系。

3. 引导功能:介词可以引导名词性短语,如“由……组成、以……为主、跟……一样”等表示动作或状态的介词短语,起到引导作用。

4. 修饰功能:介词可以修饰名词、代词或名词性成分,起到修饰和限定的作用,如“一起、一同、互相”等介词短语。

三、介词在不同语境下的语用功能作用研究1. 介词在书面语和口语中的差异介词在书面语和口语中有时会存在不同的用法和搭配,比如口语中常用的介词短语“对……来说、关于……”在书面语中可能使用“就……来说、就……而言”等更正式的表达方式。

2. 介词在不同文体和风格中的运用介词的搭配和用法也会根据不同的文体和风格产生变化。

比如在文学作品中,会出现一些较为文学化、抽象化的介词的使用,而在科技文献中介词的用法则更加具体和严谨。

3. 介词与搭配词的语用学研究介词的语用功能还与其所搭配的词汇有着密切的关系,如“关于……、对……来说”中的介词搭配词与其后的成分紧密相连,构成固定的短语,具有特定的语义和语用功能。

四、介词在语言学中的研究现状与未来发展1. 现状分析目前,对于介词的语用功能作用研究还相对较少,大多数研究集中在介词的语法功能和句法作用上。

对于介词在句子中的语义和语用功能,尚未形成系统的研究体系。

现代汉语中介词的用法总结一、现代汉语中介词的基本定义与分类介词是现代汉语中一类常用的虚词,用以连接或引导其他词语,在句中起到关联、修饰或补充的作用。

在描述地点、时间、方式等方面起到重要的作用。

虽然介词数量不多,但它们的用法却十分灵活和多样化。

根据使用场景和造句能力,我们可以将现代汉语中介词分为时空介词、关系介词和比较介词三大类。

1. 时空介词:包括表示时间和地点的介词,如“在、于、向、往”等。

这类介词用于描述事件发生或者物体存在的时间和地点。

2. 关系介词:包括表示关系和方式的介词,如“因、跟随、按照”等。

这类介词在句中常用来表达相互关系或者行动方式,帮助读者理解并准确把握文意。

3. 比较介词:包括表示比较和对照的介词,如“像、与…相比起来”等。

这类介词常见于进行对比说明或评价,并让读者更好地理解事物间的差异与联系。

二、时空介词的用法和例句1. 在“在”用于表示在某一时间、地点或状态之中。

例如:“在家工作”、“在雨中行走”等。

2. 于“于”可以表示事情发生的时间,常与“年月日时刻”连用。

例如:“于2022年12月底完成工作”。

3. 向“向”用来表示行动的方向或目标。

例如:“他朝我走来”。

4. 往“往”表示朝着特定方向前进,也可以表达经过某地。

例如:“我往东走了一段路”、“往左转”。

三、关系介词的用法和例句1. 因“因”表示原因或理由,引导一个原因状语从句。

例如:“因为下雨,所以我们取消了户外活动”。

2. 跟随“跟随”指紧紧跟随或追随某人或某物的行动。

例如,“他乖乖地跟随着我的脚步”。

3. 按照“按照”代表依据某一规则、方法进行行动。

例如:“按照老师的要求完成作业”。

四、比较介词的用法和例句1. 像“像”用于比较两个事物之间相似之处。

例如:“他很像他父亲”。

2. 与…相比起来“与...相比起来”用于将两个事物进行对比,突出它们之间的差异。

例如:“与以前相比起来,现在的生活更加便利”。

五、介词的特殊用法和辨析1. 以及还是和“以及”常用于连接两个或多个并列成分;而“和”则常用于连接同类成分。

现代汉语介词“对”及其句法功能研究综述“对”是现代汉语常用介词之一,具有多种语法意义。

本文从介词“对”的语法意义、“对”字结构及其句法功能、“对”与相关介词的替换关系、“对”的语用和篇章功能四个方面出发,总结和分析了近三十年来现代汉语介词“对”的研究,并对相关课题的研究提出了初步设想。

标签:介词“对”“对”字结构“对”字句一、引言“对”是现代汉语中最常用的介词之一,具有多种语法意义,是当代介词研究中最受瞩目的个案之一。

本文从介词“对”的语法意义、“对”字结构及其句法功能、“对”与相关介词的替换关系、“对”的语用和篇章功能四个方面出发,总结和分析了近30年来现代汉语介词“对”的研究,并对相关课题的研究提出了初步设想。

二、介词“对”的语法意义研究吕叔湘主编的《现代汉语八百词》将介词“对”的意义和用法归纳为以下两种:①指示动作、行为的对象;朝;向。

②表示对待,用法大致同“对于”。

a.表示人与人之间的关系,只能用“对”。

b.“对……”可用在助动词、副词的前或后,也可用在主语前(有停顿),意思相同。

c.对……来说。

表示从某人、某事的角度来看。

有时候也说“对……说来”。

傅雨贤等(1997)对介词“对”的意义和用法进行了全面阐述,将“对”的意义和用法归纳为四种:表示方向的“对1”、表示对象目标的“对2”、表示对待关系的“对3”、表示涉及关系的“对4”。

李琳莹(1999)也把“对”的意义和用法分为四种:“对1”介绍具体的言语行为或动作行为面对的对象;“对2”介绍心理或情感态度所对待的对象;“对3”介绍主要动词①表示的行为所针对的对象;“对4”介绍判断、描写或叙述所出发的角度。

任明(2002)认为“对、对于”具有六种表义功能:一是受事关系,二是限定关系,三是被述说关系,四是同位关系,五是述说关系,六是客体关系。

金昌吉(1996)和陈昌来(2002)对现代汉语介词进行了系统研究。

金昌吉认为,汉语以介词为标记的“格”有六种:主体格、客体格、邻体格、时地格、根由格、关涉格。

他把吕叔湘的“对1”归入了邻体格,“对2”归入了关涉格(金昌吉,1996)。

陈昌来将汉语介词分为八大类②:主事介词、客事介词、与事介词、境事介词、凭事介词、因事介词、关事介词、比事介词,介词“对”具有客事介词、与事介词、境事介词、关事介词四种用法(陈昌来2002)。

吉庆波(2006)认为,介词“对”可以介引六种语义成分:受事、成事、使事、涉事、位事、止事。

此外,郭德润(1981)、周小兵(1997)、王景丹(2001)、孙蕾(2006)等也对介词“对”的意义和用法进行了研究。

从上述研究中,我们可以清晰地看到,随着研究者视角的变换,对介词“对”的意义和用法的挖掘越来越深:起初研究者们多从介词“对”的介引成分的意义出发,后来关注到“对”字短语所修饰的动词的语义类别,进而开始探究介词”对”的介引成分与谓语动词之间的深层语义关系。

不过,对介词“对”意义和用法进行细致的分类和描写固然重要,但研究者们似乎忽视了介词“对”的各种用法之间的关联性。

我们认为,“对”作为一个集多种语法意义于一身的介词,其各种语法意义之间必然存在着某种关联性,利用当代语言学理论,分析和解释这种关联性将是一个具有重要价值的研究课题。

三、“对”字结构及其句法功能研究“‘对’字结构”是指介词“对”与其介引成分构成的结构单位。

本节主要从介词“对”的介引成分以及“对”字结构的句法功能两个方面来归纳学术界的研究。

介词的介引成分一般称为介词的“宾语”,汉语的介词必须带宾语,不允许介词悬空现象,介词“对”也不例外。

一般认为,介词的宾语只能由名词、代词或名词短语充当;不过也有学者认为:“既然动词后边的宾语可以是谓词性的,介词后边的宾语当然也可以是谓词性的”。

傅雨贤认为:表示方向的“对1”“只能与带有方位性质的词语组合”;表示对象目标的“对2”的宾语“多由表人的名词性词语或机关、团体、单位名称来充当”,“如果事物名词充当“对2”的宾语,事物往往被赋予了人的意志”;表示对待关系的“对3”和表示涉及关系的“对4”“都可以引进人物、事物名词语或动词性词语充当宾语”(傅雨贤,1997)。

邓文斌认为,作“对”的宾语的谓词或谓词性短语、句子,在表层结构中是静态地被当作一种“事件”看待的,具有指称性,表现了体词性特征。

(邓文斌,1996)我们认为,体词性与谓词性的划分,表面上看是介词“对”介引成分的语法属性问题,实则是句法问题。

介词“对”可以介引谓词性成分的价值在于,谓词性成分表达的是一个事件。

当代句式语义研究普遍认为,句子表达的是事件结构,如果介词“对”本身引导一个事件,那么势必与含有“对”字结构的句子形成某种嵌套结构,形成复杂事件结构。

显然,学术界对这一领域的问题关注得还不够。

介词短语的句法功能曾是20世纪八九十年代汉语语法研究中的热点课题,当时国内主要有两种不同的观点:一种观点认为,介词短语只能作状语、定语、补语,不能作主语、谓语和宾语;另一种观点是,介词短语除了可以充当定语、状语、补语外,还可以充当主语、谓语、宾语等句子成分。

“对”字结构主要有两种句法功能:一是作定语,如“以上是我对这个问题的一点看法”;一是作状语,如“我对这个问题有不同的看法”。

“对”字结构充当状语的句子,学术界一般称为“对”字句③。

林莉铭(2005)曾对“对”字结构作定语和作状语的情况进行了统计,结果是:书面语中充当状语和充当定语的比例是5:2;口语中的比例为43:6。

不过这一统计的样本较小,且没有考虑到“对”的不同意义和用法。

首先来看“对”字结构作定语的研究。

袁毓林(1995)在配价语法理论的框架下,对作定语的“对”字结构进行了深入研究。

袁毓林采用降格述谓结构(downgraded predication)来刻画二价名词的语义结构,例如,“意见”的语义结构可以表达为:“意见:看法”,在这里,述谓结构“某人对某事”相当于一个语义特征,用以表示二价名词“意见”的配价要求。

袁文主要讨论了表示“某种观念/情感类二价名词”出现的各种句式及其变换关系,发现介词“对”在引导动词性成分的配项时,主要用于指示动作所针对的对象(如“小王对我笑了笑”);“对”真正用于指示动作受事(如“我们对你完全信任”)、表示对待关系(如“老团长对我很关心”)的不多见;在表示对待关系时,介词“对”主要的语义功能是引导有价名词的配项(1995:54~55)。

刘顺(2003)把可以进入“N1+对+N2的N”的二价名词分为四类:情感态度类、意见看法类、作用效果类、方针政策类。

林莉铭(2005)认为,能够出现在“N1+对+N2的V”结构的N2大多是动词的受事,这一结构充当主语或宾语时,对谓词有一定的要求:谓词首先可以是表示“存现、显示”义的动词;继而是表示“产生、使成”意义的;最后是表示“评议、估量”意义的。

以上研究主要关注两个方面,一是“对”字结构作定语时所修饰的中心语的特征;二是含有“对”字结构定语的句子的谓语中心语的特征。

袁毓林(1995)进一步假设,“陈述形式‘NPa对NPb+V[+有]+N’是指称形式‘NPa对NPb的N’加上动词V构成的”,认为,“V[+有]”的作用与虚化动词的作用④有相似之处,“V[+有]”的作用在于加在二价名词N的前面造成一个谓词性的构造,使降格主语NPa和降格宾语NPb能摆脱N的束缚,提升为连谓结构中的主语和宾语;也就是说,动词“V[+有]”是造成NPa和NPb提升的杠杆。

为了说明NPa和NPb的提升机制(mechanism),袁毓林“进行了个不一定十分贴切,但比较直观的化学类比”, 即“‘V[+有]’像还原剂一样,把指称形式‘NPa对NPb的N’中处于黏着状态的NPa和NPb还原出来,提升为主语和宾语;与此同时,V[+有]与N组合成动宾短语,像发生氧化反应一样化合成一个语义整体(相当于VF),使NPa 和NPb成为这个新语义单位的施事和受事”。

袁毓林的这一假设具有非常重要的意义。

他给学界提出了一个新的研究课题:介词“对”与虚化动词(也称形式动词)之间存在着怎样的句法互动关系呢?针对“对”字结构作定语,学界关注的另一个焦点是“对”字短语存在的歧义问题。

袁毓林认为,造成“对厂长的意见”这类“对NP的N(X)”产生歧义的主要原因在于“NP和N(X)之间存在两种不同的隐性语法关系,从而导致‘对NP 的N(X)’有两种不同的层次构造”。

在“厂长”作“意见”的降格主语的情况下,“对厂长的意见”是介宾词组,其层次构造是“对||厂长的意见”。

在“厂长”作“意见”的降格宾语的情况下,“对厂长的意见”是定中词组,其层次构造是“对厂长的||意见”(袁毓林,1995:37)。

刘顺(1998)归纳了歧义的两种类型:一种是“对+N+的+V及物”,如“对沈先生的误解”;另一种是“对+N+的+N2”,如“对孩子的态度”。

张宝胜(2002)运用配价语法理论分析后,得出结论:当中心语为二价实词时,N1是指人名词,N也可能是指人名词时,此格式便有歧义的可能。

在言语交际中,语境可以帮助排除歧义,以往针对“对”字短语的歧义问题的研究,大多是在短语层面上进行的,如果从句子的层面看,这些歧义是否还存在呢?这提示我们应该从构式入手,对含有“对”字结构的句式进行研究。

针对“对”字结构作状语,即“对”字句,学术界进行了多角度的探索和研究。

徐枢(1984)归纳了“对”字句的五种主要格式:1.名1+对+名2+形;2.名1+对+名2+动(不);3.名1+对+名2+动(及);4.名1+对+名2+动(及)+名3;5.名1+对+名2+动(及)1+动(及)2。

这五种格式描述和分析了各种“对”字句中充当谓语的形容词、不及物动词、及物动词等成分的语义特征和语法特征。

林莉铭(2005)认为,“对”字结构作状语时,“对”介引的X与谓语、宾语,甚至补语都存在一系列隐性的关系。

如果谓语部分是V,“对”介引的X是V的隐性受事,也就是V的直接题元;如果谓语部分是V+O,X是V所针对的对象,是V的间接题元,“对+X”和“O”还可以构成偏正短语“对X+的+O”;如果谓语部分是V+C,凡补语C语义指向动词的,X是V的隐性受事,凡补语C语义指向主语的,X与V没有任何联系。

介词“对”引导受事的“对”字句很早就引起了研究者们的关注。

傅雨贤(1981)归纳了“对于”句式与主谓宾句之间转换的三种情况:一是可以直接转换的;二是无法转换的;三是经过适当的删改,可以转换的⑤。

宋玉柱(1981)分析了“把”字句、“对”字句、“连”字句这三种句式的语法意义,并从谓语部分的动词结构以及所介绍的受动成分的性质两个方面考察了三种句式的区别。

虽然这篇文章侧重于“把”字句研究,但仍可以算是“对”字句早期研究中的一篇力作。