粤剧的历史(精)

- 格式:ppt

- 大小:3.26 MB

- 文档页数:63

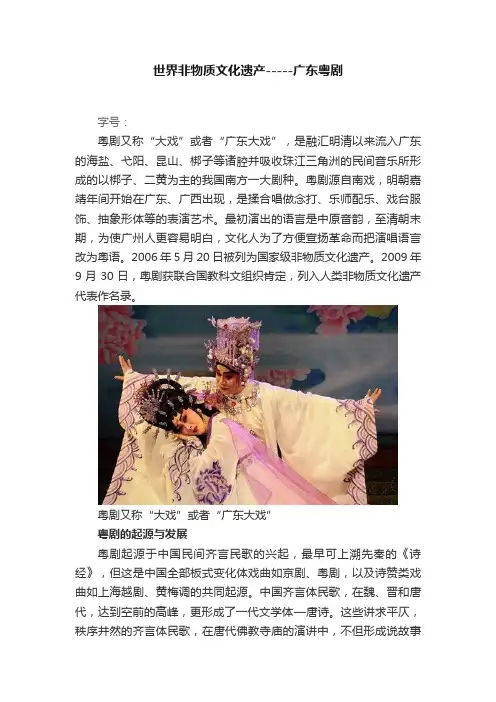

世界非物质文化遗产-----广东粤剧字号:粤剧又称“大戏”或者“广东大戏”,是融汇明清以来流入广东的海盐、弋阳、昆山、梆子等诸腔并吸收珠江三角洲的民间音乐所形成的以梆子、二黄为主的我国南方一大剧种。

粤剧源自南戏,明朝嘉靖年间开始在广东、广西出现,是揉合唱做念打、乐师配乐、戏台服饰、抽象形体等的表演艺术。

最初演出的语言是中原音韵,至清朝末期,为使广州人更容易明白,文化人为了方便宣扬革命而把演唱语言改为粤语。

2006年5月20日被列为国家级非物质文化遗产。

2009年9月30日,粤剧获联合国教科文组织肯定,列入人类非物质文化遗产代表作名录。

粤剧又称“大戏”或者“广东大戏”粤剧的起源与发展粤剧起源于中国民间齐言民歌的兴起,最早可上溯先秦的《诗经》,但这是中国全部板式变化体戏曲如京剧、粤剧,以及诗赞类戏曲如上海越剧、黄梅调的共同起源。

中国齐言体民歌,在魏、晋和唐代,达到空前的高峰,更形成了一代文学体—唐诗。

这些讲求平仄,秩序井然的齐言体民歌,在唐代佛教寺庙的演讲中,不但形成说故事的内容,也加入了节以木鱼的节拍特色。

而由宴乐发展出来的词乐,历经唐宋,便形成了律分宫调的戏曲。

元代,杂剧是最受欢迎的戏剧种类。

当时称一幕戏为一折,以后只选演一幕戏便称为折子戏。

粤剧有很多剧目是由元朝杂剧流传下来的,甚至某些粤剧的传统戏码跟杂剧完全相同,例如《西厢记》《窦娥冤》《赵氏孤儿》等。

据《新会县志》记载,公元15世纪60年代中期当地的“乡俗子弟多不守本业,事戏剧度日”。

公元1561年《广东通志》记载:广州府“二月城市中多演戏为乐,谚云正灯二戏”,并有“搬戏难成器,弹弦不是贤”的俗语,所以“江浙戏子至,必自谓村野,辄谢绝之”。

这证明其时粤剧已经形成并盛行。

为区别外来戏班和本地人为主体的戏班,前者被称为“外江班”,后者被称为“本地班”。

“未有八和,先有琼花”在戏行中是无人不懂的。

琼花会馆始建于明代万历年间。

根据《佛山忠义乡志》的记载;镇内有会馆凡三十七,琼花会馆建筑瑰丽,为会馆之最。

粤剧文化岭南艺术之力粤剧作为中国传统戏曲剧种之一,深受岭南地区人民的喜爱和推崇。

它以其独特的表演形式、丰富的曲艺表达和深厚的文化底蕴,成为岭南地区艺术的代表之一。

本文将从粤剧的历史渊源、表演特点以及对岭南文化的影响等方面,探讨粤剧文化在岭南地区的艺术之力。

一、粤剧的历史渊源粤剧源于南音,起源于广东地区,可以追溯到明代中叶。

它在韶州南音的基础上融合了汉调、曲调等元素,形成了独具特色的表演形式。

初期的粤剧以民间戏为主,后来在官方的支持下逐渐发展为一种独立的艺术形式。

经过数百年的演绎和传承,粤剧逐渐形成了自己的表演风格和曲艺体系,成为岭南地区艺术的重要组成部分。

二、粤剧的表演特点1. 独特的音乐表演:粤剧以音乐为主要表现手法,通过曲调、节奏和音色变化来表达角色的情感和形象。

其中,击鼓和敲板是粤剧音乐的重要元素,能够令观众更好地体验剧情的变化和角色的心理活动。

2. 丰富的唱腔形式:粤剧的唱腔形式多样,包括高腔、中腔、低腔等不同音调,通过切换唱腔的方式来表现角色的不同身份和性格特点。

而“春怨”、“夜行船”等经典唱段更是粤剧独有的代表作品,以其悠扬动听的旋律和感人至深的歌词,使观众为之动容。

3. 精湛的表演技巧:粤剧演员擅长运用面朝观众的侧脸表演方式,通过肢体语言和面部表情的变化来塑造角色。

同时,通过身段的灵活运动和舞蹈动作的展现,使整个表演更加生动有力。

三、粤剧对岭南文化的影响1. 传承传统价值观:粤剧以其悲欢离合的剧情,传递了传统的家庭观念、友情和爱情的价值观。

观看粤剧不仅能够让观众感受到情感的共鸣,同时也能够让人深思家庭、友情和爱情的珍贵。

2. 宣扬岭南文化:粤剧作为岭南地区的代表性艺术形式,它不仅展示了岭南地区的历史、民情,更是宣扬了岭南文化的独特魅力。

通过剧中的故事情节和角色塑造,观众可以更加深入地了解岭南地区的风土人情和习俗文化。

3. 增强民族凝聚力:粤剧作为中国传统艺术的重要组成部分,具有浓厚的民族特色。

传统戏曲——粤剧起源及发展传统戏曲是中国文化的重要组成部分,其中粤剧作为中国五大名剧之一,其精良的表演技巧、丰富的演出题材以及其独特的音乐曲调深受广大观众的喜爱。

本文将从其起源及发展的历史背景、表演特点、流行于中国乃至世界的原因等方面进行探讨,以加深对粤剧这一艺术形式的认识。

一、起源及发展历史粤剧,顾名思义,是广东地区的传统戏曲表演形式。

关于粤剧的起源,在历史学家和文艺研究者中一直众说纷纭。

据一些史书记载,粤剧的起源可以追溯到唐宋时期,那个时候在广州等地已经有人编演传统节目供人娱乐。

而在清朝乾隆年间,广东潮汕地区的剧种与音乐相结合,衍生出了粤剧这一戏曲表演形式。

最早的粤剧演出形式是“海珠角”,其表演内容主要是表演一些神话传说或故事情节。

直到19世纪末20世纪初,随着一批台湾和香港的剧团走入广东,才有了现代粤剧的逐渐成型与发展。

随着文化交流的不断加深,目前,粤剧已经成为中国五大名剧之一,被广泛传播在世界范围内。

二、表演特点粤剧的表演特点主要有以下几点:1、独特的音乐曲调——与其它传统戏曲区别最大的就是音乐元素。

粤剧中不仅仅有京、胡、蜀、粤等多种音乐曲调,而且还有独具特色的粤曲。

这种曲调既有优美的旋律,又有变化多样的节奏,非常能够引起听众的共鸣。

2、剧目大多讲述传统故事——粤剧表演的内容大多都是由古代传统故事、神话传说和中国历史故事等各种元素组合而成。

其中最常见的是武侠故事和宫廷戏剧。

3、以武打为主——在粤剧表演中,武打被认为是一种非常重要的表演形式,通常由男主角担任。

由于广府武术历史悠久,所以粤剧中的武打技巧非常独特,包括拳术、剑术、棍术、指法等等,其中主角的表演尤为重要。

4、角色特点鲜明——粤剧中的每个角色都有独特的性格和表演方式,通过语言、动作、表情等方面来表现出角色的特点。

比如男性主角通常有才华、勇气、智慧三个方面的特点,而女性角色则更注重柔美的动态表演。

三、流行于中国乃至世界的原因粤剧作为中国传统文化的一部分,不仅在国内受到了广大观众的认可和喜爱,同时在海外也有着大量的粉丝。

粤剧详细介绍粤剧,作为岭南文化的瑰宝,承载着深厚的历史底蕴和独特的艺术魅力。

它不仅是一种表演形式,更是广东人民情感与智慧的结晶。

粤剧的起源可以追溯到明朝嘉靖年间,最初是以本地的民间歌谣、小曲为基础,融合了弋阳腔、昆腔等多种声腔的特点而逐渐形成的。

在其发展过程中,不断吸收了南音、木鱼歌、龙舟歌等广东民间说唱艺术的元素,使得粤剧的唱腔和表演更加丰富多样。

粤剧的唱腔是其一大特色。

主要包括梆子、二黄、西皮等,每种唱腔都有独特的韵味和表现力。

梆子腔高亢激昂,多用于表现激烈的情感和紧张的情节;二黄腔则较为平稳、深沉,适合抒发内心的情感;西皮腔则活泼明快,常常用于喜剧场景。

此外,还有诸如南音、龙舟、木鱼等说唱腔调,为粤剧增添了独特的地方色彩。

粤剧的表演形式丰富多样,包括唱、做、念、打。

“唱”即歌唱,要求演员有优美的嗓音和准确的音准;“做”指的是身段表演,通过各种动作和姿势来展现人物的性格和情感;“念”则是念白,要有清晰的发音和恰当的语气;“打”则是武打动作,要求演员具备扎实的武术功底。

在粤剧的表演中,演员的化妆和服饰也十分讲究。

演员的面部化妆采用独特的脸谱,通过色彩和图案来表现人物的性格和身份。

服饰则华丽精美,不同的角色有着不同的服装款式和颜色,如帝王将相的服饰通常金碧辉煌,而平民百姓的服饰则较为朴素。

粤剧的剧目题材广泛,涵盖了历史故事、民间传说、爱情悲剧等多个方面。

经典剧目有《帝女花》《紫钗记》《白蛇传》等。

这些剧目不仅具有深刻的思想内涵,还通过精彩的表演展现了人性的善恶美丑。

粤剧的乐队也起着至关重要的作用。

乐队通常由管弦乐器和打击乐器组成,如高胡、扬琴、锣鼓等。

乐队的演奏要与演员的表演紧密配合,营造出合适的氛围和节奏。

在过去,粤剧主要在民间的戏棚和茶楼中演出,深受广大民众的喜爱。

随着时代的发展,粤剧也面临着传承和发展的挑战。

为了让这一传统艺术得以传承和发扬,政府和社会各界采取了一系列措施,如开展粤剧进校园活动、培养年轻的粤剧演员、举办粤剧文化节等。

粤剧的起源是什么粤剧是广东省最大的地方戏曲剧种,随着粤语华人的移民及其对粤剧的喜爱和传唱,被传播到美国、加拿大、英国、东南亚等广府华侨聚集地。

如新加坡素有“粤剧第二故乡”之称。

那么粤剧的起源是什么?以下是小编为你整理的粤剧的起源,希望能帮到你。

粤剧的起源普遍认为,粤剧于明朝中叶开始萌芽,孕育于本地班。

关于本地班来源一般来说,是引用麦啸霞所撰《广东戏剧史略》的说法,按《史略》所说:“雍正继位……,时北京名伶张五号摊手五……逃亡来粤,寄居于佛山镇大基尾……以京戏昆曲授诸红船子弟,变其组织,张其规模。

创立的琼花会馆“,作为记载粤剧本地班始源,其实这是大大缩短了粤剧本地班的历史,琼花会馆也非是在雍正年间才创建,据史载,早在明代嘉靖至万历年间,在佛山、广州,本地班已建立了琼花会馆这一行业组织。

经过不断发展,由弋阳腔和昆腔与广东本地流行的南音、龙舟、木鱼、粤讴、咸水歌等民间曲调以及广东器乐乐曲结合而成。

直至清末民初,逐渐演变为融集南北、中外唱腔音乐,以广州话演唱,从而形成具有鲜明岭南特色的地方戏剧――粤剧。

粤剧有别于外省戏曲的独特之处在于,它既属于中国写意派戏剧范畴,又具有轻快流畅、新款善变的个性,享有“南国红豆”的美誉。

粤剧源自南戏,旧称“广府大戏”,又称“大戏”或者“广东大戏”,发源于佛山。

早在汉代,佛山的表演艺术已十分盛行。

自明朝嘉靖年间开始在广东出现,粤剧是揉合唱念做打、乐师配乐、戏台服饰、抽象形体等等的表演艺术。

是融汇明清以来流入广东的海盐腔、弋阳腔、昆山腔、梆子等诸腔并吸收珠江三角洲的民间音乐所形成的以梆子(京剧称西皮)、二黄为主的我国南方一大剧种。

粤剧最初演出的语言是中原音韵,又称为戏棚官话。

19世纪40年代中,广府戏已从开埠后的香港,传到东南亚的星马(新加坡、马来西亚)了。

到了清朝末期,文化人为了方便宣扬革命而把演唱语言改为粤语,使广州人更容易明白。

粤剧的名称,虽在清光绪年间才出现,但其源流却可以追溯到四百多年前的明代中叶。

粤剧的由来说起粤剧,大家都应该很熟悉,它是广东省的特色艺术戏剧,在广东文化中有着重要地位,我在就这里简单介绍一下粤剧的由来。

粤剧流行于广东全省、广西壮族自治区南部和香港、澳门等地。

东南亚以及大洋洲、美洲、欧洲、澳洲等的广东华侨聚居地区,也有粤剧演出。

东南亚一带且有世代相承的艺人、固定的班社组织、同业行会和传统演出场地,如新加坡的“庆维新”、吉隆坡的“普长春”等。

明末清初,弋阳腔、昆山腔由“外江班”传入广东,继而出现了广东“本地班”,所唱声腔是一唱众和,称为“广腔”。

在后来粤剧常演的开台例戏《六国封相》、《仙姬送子》、《八仙贺寿》中,仍保存了这种声腔。

清嘉庆、道光年间,高腔、昆腔逐渐衰落,“本地班”遂以梆子(指接近汉调西皮和祁阳戏“北路”的曲调)为主要唱腔。

后徽班影响日益扩大,又以“梆簧”(即西皮、二簧)作为基本唱调。

同时也保留了部分昆、弋、广腔,并吸收广东民间乐曲和时调,逐渐形成粤剧。

辛亥革命时期,一些具有爱国思想的艺人,受春柳社新剧(俗称文明戏)的影响,纷纷组织“志士班”,与工人、学生一起,进行反清反帝反封建的宣传,编演了《文天祥殉国》等戏。

唱词通俗易懂,音乐上开始在“梆簧”唱腔中穿插民歌小调,唱法上改假声为“平喉”(真声),并经反复实践,全部改用广州方言演唱。

1920年前后,不少粤剧大班社经常集中在广州、香港、澳门演出,习称“省港大班”。

他们吸收了话剧、歌剧和电影的部分艺术营养,很快使自己丰富起来。

中华人民共和国成立后,逐步肃清了资本主义商业化的影响,积极挖掘、继承优秀传统,艺术上也进行了全面革新,不仅演出了不少优秀剧目,而且培养了一批新人。

1958年,成立广东粤剧院。

粤剧的传统剧目,早期主要有《一捧雪》等所谓“江湖十八本”;清同治七年(1868)以后,又有《黄花山》等“新江湖十八本”;清光绪中叶,出现了侧重唱功的“粤剧文静戏”,如《仕林祭塔》等,称为“大排场十八本”。

“省港大班”阶段的剧目有根据西文电影、小说改编的《贼王子》等。

广州粤剧文化简介

广州粤剧是中国南方岭南地区最具代表性的传统戏曲剧种之一,以

其独特的音乐、唱腔和表演风格,深受广大观众的喜爱和推崇。

1. 历史渊源

广州粤剧的历史可以追溯到明朝,发展于清朝,并在20世纪初得到了

更大的发展。

20世纪20年代,广州粤剧演员开始走上巡回演出的道路,传播粤剧文化。

2. 唱腔特色

广州粤剧唱腔优美、流畅,在音乐、声调、音速、音量等方面相对独特。

其唱腔的特色是“哴脆悦耳,声韵婉转,口腔音律饱满而自然”。

3. 表演特点

广州粤剧的表演特点鲜明,注重身段、舞蹈和表情的变化。

身段表演

以身法表现人物特征和内心感情,舞蹈表演则是以动作形式给观众展

示故事情节,表情则通过面部表情来诠释人物性格和情感。

4. 剧目代表

广州粤剧的剧目涵盖了历史、传奇、神鬼、爱情等多个主题,其中最

有名的代表作品包括《红楼梦》、《孔雀东南飞》、《媚娘》、《长

恨歌》等。

5. 传承保护

广州粤剧是岭南文化的重要组成部分,近年来得到了广泛的传承与保护。

许多著名的剧团、演员和学者致力于对广州粤剧的保护和推广,

以让更多的人了解和喜欢这一优秀的传统文化艺术形式。

6. 发展前景

随着国家文化产业的不断兴起和发展,广州粤剧在未来也将会有更加

广阔的发展前景。

通过不断推陈出新,让更多的年轻人了解并加入到

粤剧的演出中来,广州粤剧的传承和发展将会更加可持续和充满活力。

粤剧的名词解释粤剧,是中国南方流行的一种地方戏曲剧种,起源于广东省,是广东戏曲的代表之一。

其独特的表演风格和戏曲形式使其成为中国传统文化的重要组成部分。

在中国和国际上都享有很高的声誉和影响力。

一、粤剧的起源与发展粤剧起源于广东地区,可以追溯到明代。

在明代末期,随着曲艺和文化的流动,广东的民间曲艺逐渐融合并形成了独特的表演形式,这便是粤剧的雏形。

到了清代,粤剧的发展进一步壮大,很多戏曲团体和名角开始出现。

19世纪末20世纪初,粤剧得到了全国范围内的认可,成为广东文化的重要代表之一。

如今,粤剧已经在海外华人社区和世界范围内得到广泛的传播与认可。

二、粤剧的表演特点1. 方言演唱粤剧以广东话为基础的方言演唱是其最醒目的特点之一。

由于广东话的韵味和独特的语音特点,粤剧演唱具有强烈的地域性特色。

演员通过特定的发音、音调和语调,使观众能够深刻感受到剧情和角色的情感表达。

2. 精湛的表演技巧粤剧表演在技巧上有其独特之处。

演员需要学习并精通三样艺术技巧:演唱、动作和言辞。

演员需要深入理解剧本和角色,以精准的演唱、舞蹈和台词表达来传递角色的情感和内心活动。

3. 夸张生动的化妆与戏服粤剧的妆容和服装是非常重要的元素之一。

它们是角色形象塑造的关键组成部分。

在粤剧中,演员的妆容浓艳夸张,以突出角色特征。

而戏服也非常精美,体现了角色的身份和社会地位。

三、粤剧的剧目与代表作品1. 《梁祝》《梁祝》是中国最著名的爱情故事之一,被誉为"中国罗密欧与朱丽叶"。

粤剧版本的《梁祝》以其优美的旋律、深情的唱腔和动人的故事情节而闻名于世。

这部剧作激发了人们爱情和忠诚的情感共鸣,成为粤剧艺术的一大经典。

2. 《红楼梦》《红楼梦》是一部中国古代文学巨著,而粤剧版的《红楼梦》同样备受推崇。

它将故事中复杂的情感和人物关系以精湛的表演技巧和优美的旋律展现出来。

这部剧作不仅传承了原著小说的精髓,还为观众带来了戏剧化的视觉盛宴。

3. 《黄粱梦》《黄粱梦》是粤剧中的又一经典作品,讲述了一个普通人渴望繁荣富贵的梦想。

永庆坊粤剧简介历史粤剧,是中国传统戏曲剧种之一,起源于广东省,经过漫长的发展历程,形成了独特的风格和表演特点。

其中,永庆坊粤剧是广东省著名的粤剧团体之一,其历史悠久,影响深远。

永庆坊粤剧始建于清朝同治年间(1862年-1874年),由广东省广州市广州府城区永庆坊的戏班演员所组成。

当时,永庆坊粤剧主要以京剧为基础,融合了当地的音乐、舞蹈和表演形式,逐渐形成了独特的粤剧风格。

在发展初期,永庆坊粤剧主要演出在广州地区,受到了当地观众的热烈欢迎。

随着演员队伍的不断壮大和剧目的丰富,永庆坊粤剧开始走出广州,走向全国各地进行巡回演出,声名鹊起。

20世纪初,永庆坊粤剧逐渐走向了繁荣的黄金时期。

当时,粤剧已经成为广东省最受欢迎的戏曲剧种之一,而永庆坊粤剧作为其中的佼佼者,更是备受瞩目。

他们不仅在广东地区享有盛誉,还多次赴港澳台及海外演出,为中华文化在国际上的传播做出了重要贡献。

然而,永庆坊粤剧也曾经历过困境。

20世纪中叶,由于社会变革和电视、电影等新媒体的兴起,传统戏曲开始走下坡路。

永庆坊粤剧也受到了严重的影响,演员队伍逐渐减少,观众数量锐减。

面对这一局面,永庆坊粤剧坚持了下来,通过改革创新,推出了一系列具有现代特色的剧目,吸引了更多的观众。

21世纪以来,永庆坊粤剧进一步发展壮大。

他们不仅保留了传统的表演形式和艺术特色,还积极引进现代舞台技术和剧目创作理念,不断更新剧目,提高演出质量。

同时,他们还加强了与其他地区和国家的交流与合作,为广东省乃至整个粤剧界的发展做出了积极贡献。

如今的永庆坊粤剧已经发展成为一个集演出、培训、研究于一体的综合性艺术机构。

他们的演出不仅在广东省内外享有盛誉,还多次参加国内外的艺术交流活动,赢得了广大观众的喜爱和好评。

总的来说,永庆坊粤剧是广东省著名的粤剧团体之一,凭借其悠久的历史和独特的艺术风格,为粤剧的发展做出了重要贡献。

他们始终坚持传统与创新相结合的原则,不断提高自身的艺术水平,使粤剧这一传统文化在当代焕发出新的生机和活力。

粤剧的历史与传承粤剧是中国流行至今的最古老、最具有地方特色的剧种之一。

其始创于清朝扬州一带,发源于广东粤语区域,深受广东、香港、澳门三地人民喜爱,被誉为“中国之南方戏曲”。

粤剧通过演唱、念白、表演、舞蹈等形式传达文化,被广大观众所喜爱。

如今,随着时间的推移,粤剧的历史与传承也变得更加重要。

一、粤剧的起源与历史如果要说粤剧的起源与发展,可以一直追溯到明朝嘉靖年间(1522年-1566年)。

当时,大量北迁流民涌入广东,为粤剧的创作创新打下了基础。

如今所谓的“十三句半”或者“二八杠”等剧目,“西厢记”和“窦娥冤”等书目都是在这个时期创作的。

耗时百余年,新生的粤剧成为了广东品牌,也成为国粹之一。

二、粤剧的特点与魅力粤剧作为中国传统艺术也有着自己的特点。

常见的表现手法有齐板、草板、慢板、快板、二黄、三板等。

而每种板子都有不同的音乐节奏,这也正是其中一种独特的魅力之一。

同时,粤剧的表演要求演员在音乐配合、音调变化、动作地步、眼神表情等方面都达到相当高的水平。

在粤剧的名家们看来,这点是不可退缩的。

粤剧在舞蹈技巧上有很多变化,其中有一种叫“拍堂” 的舞蹈形式,在广东省南雄市和宝安区等地区还保留至今。

三、粤剧的传承与发展作为中华民族优秀的传统艺术之一,粤剧的传承和发展历史写满了拼搏奋斗与自强不息之精神。

许多对粤剧情有独钟的人无怨无悔地为这个香港、澳门、广东省和全国各地的粤剧爱好者奉献着自己的一份力。

今天,粤剧在全国范围内得到了广泛的传承和发展,也在全世界范围内得到了更多的关注。

香港的粤剧团似乎总是忙不停,澳门粤剧团也与记者亲密接触,不断创作新的片子。

同时,不少海外华侨在海外地区也组成粤剧团,通过弘扬中华文化使华人社区更加团结、和谐、美丽。

粤剧是中国戏曲中的一种重要表演形式,起源于广东潮汕地区。

其独特的音乐、唱腔、动作和化妆等元素,使其在中国文化艺术中占有重要地位,并被联合国教科文组织列为非物质文化遗产。

一、粤剧的历史与传承粤剧起源于清朝康熙年间,发展至今已有300多年的历史。

由于广东是海商文化的重要发源地,加之潮汕地区地理位置特殊,处于南北交通要道的中心地带,因此吸收了众多的文化元素。

粤剧的唱腔、音乐、服饰、道具等方面都融合了当时海外华侨和本土文化的精华,形成了独特的艺术风格。

尽管粤剧在发展过程中经历了很多波折,但仍然得以传承至今。

其中,广东省粤剧院和潮剧院是两个重要的粤剧表演机构,他们不断推出新作品、培育新人才,为粤剧的传承和发展做出了巨大贡献。

二、粤剧的表演元素音乐:粤剧的音乐以木鱼、板、锣、鼓和箫等器乐为主,色彩明快、富有节奏感。

音乐旋律婉转悠扬,渲染出不同角色的性格和情感。

例如,高亢激昂的音乐会出现在戏剧高潮部分,而柔和悠扬的音乐则常用于表达爱情和情感细节。

唱腔:粤剧唱腔分为“念白”和“唱腔”两种形式。

念白是指演员讲述台词的部分,一般用普通话或粤语表演。

唱腔则是演员以粤语演唱的部分,以其独特的音调和节奏成为了粤剧的重要表演元素。

动作:粤剧动作具有独特的艺术风格,强调肢体舞蹈和特定的身体动作。

其中最具代表性的是“手势”,即演员手部动作的编排,这些手势具有独特的意义和象征性。

化妆:粤剧的化妆也是一种独特的表演元素。

演员需要根据角色的性别、年龄、职业等不同特点来进行不同的化妆,以突出角色的形象和特点。

三、粤剧的代表作品1.《西游记》:该剧是根据中国古典小说《西游记》改编而成,讲述了孙悟空与唐三藏等人历经千辛万苦,终于到达西天取经的故事。

2.《红楼梦》:该剧是根据中国古典小说《红楼梦》改编而成,讲述了贾宝玉和林黛玉等人的爱情故事,充满了浓郁的古典气息和文化内涵。

3.《霸王别姬》:该剧讲述了京剧名伶程蝶衣和霸王项羽的爱情故事,被誉为中国戏曲史上的经典之作。

粤剧简介导读:【粤剧源流】一、百川汇海粤剧是由多种唱腔溶汇而成。

明清以来,流入广东的海盐、弋阳、昆山、梆子等诸腔吸收珠江三角洲的民间音乐,逐渐演进成南方一大戏曲剧种。

明清以来,弋阳腔、昆山腔由“外江班”传入广东,继而出现了广东“本地班”,所唱弋腔是一唱众和,称为“广腔”。

清嘉庆、道光年间,高腔、昆腔逐渐衰落,“本地班”遂以梆子为主要唱腔。

后徽班影响日益扩大,又以“梆簧”(即西皮、二黄)作为基本唱腔,同时也保留了部分昆腔、弋腔,并吸收广东民间乐曲和时调,逐渐形成粤剧。

现在保留的粤剧传统剧目大多数以唱梆子腔为主。

二、波汹浪涌咸丰四年(1854),粤剧艺人李文茂响应太平天国起义,率领梨园弟子,编成文虎、猛虎、飞虎三军。

清政府残杀艺人,并禁“本地班”演出,长达15年之久。

在禁演期间,粤剧艺人为了生活,或“插掌子”(搭班)加入徽汉等剧的外江班,或“借衣乞食”,挂京、汉、徽、湘等皮黄戏班招牌演出,因而促成梆子与二黄的合流。

随着徽汉各班的普遍流传,粤剧中二黄的比重超过了梆子。

三、掀起狂澜辛亥革命前后,在民族民主革命浪潮的影响下,一些具有爱国思想的粤剧演员受“春柳社”新剧的影响,对粤剧进行改良革新运动,经金山炳、朱次伯等人的反复尝试和实践,在1920年前后完成了从“戏棚官话”到广州方言的重大变革,改用平喉(本嗓)唱方言,完全脱离了梆子腔用假嗓的高亢唱法,梆子和二黄一律唱低八度,使梆子、皮黄在风格上和谐统一起来。

1920年前后,不少粤剧大班吸收了话剧、歌剧和电影的部分营养,使表演更富于生活气息,同时由于受资本主义商业化的影响,迎合资产阶级和小市民的荒诞剧也相应产生。

四、新潮逐浪中华人民共和国成立后,积极挖掘、继承优秀传统,艺术上也全面革新,演出了不少优秀剧目,而且培养了一批新人。

1958年,广东粤剧院成立,1960年和1962年先后成立广东粤剧学校和广东粤剧学校湛江分校,粤剧历史上第一次有了培养接班人的综合性专业学校。

粤剧的起源和发展粤剧,原称大戏或者广东大戏,源自南戏,自公元1522年~1566年(明朝嘉靖年间)开始在广东、广西出现,是揉合唱做念打、乐师配乐、戏台服饰、抽象形体等等的表演艺术。

粤剧每一个行当都有各自独特的服饰打扮。

最初演出的语言是中原音韵,又称为戏棚官话。

到了清朝末期,知识分子为了方便宣扬革命而把演唱语言改为粤语广州话,使广东人更容易明白。

粤剧名列于公元2006年5月20日公布的第一批518项国家级非物质文化遗产名录之内。

公元2009年9月30日,粤剧获联合国教科文组织肯定,列入人类非物质文化遗产名录。

粤剧的发源与发展粤剧,又称“广府大戏”,发源于佛山,其源流可溯道明嘉靖年间。

旧时,佛山的粤剧戏班有一个惯例:每年六、七月份,在外演出的各个戏班都会返回佛山,解散旧班底,重组新班。

而新班的首场戏定要在祖庙万福台上演,审阅通过之后,新班才可以乘着红船下到广东四乡演出。

由于广府认得先祖来自不同地域,所以粤剧的发展也受到戈阳腔、昆腔、汉剧、微剧、秦腔等多个剧种的滋润与影响,取各家之长,自成风格:既与传统的戏曲文化一脉相承,又具有浓郁的岭南文化特色。

最初,粤剧演唱用的是桂林话,后来逐渐演变成粤语,流行于两广和港澳地区。

随着广府人徙居海外开枝散叶,粤剧也变成了世界上流传最广的地方剧种,可谓有华人的地方必有粤剧。

如今,粤剧剧目已多达一万一千多个,堪称世界之最。

我们敬爱的周总理说过“昆曲是江南的兰花,粤剧是南国的红豆”,把粤剧与中国最古老的昆剧相提并论,给予高度的评价和赞扬,从此,“南国红豆”成为粤剧的美称。

粤剧不但深受广东人喜爱,而且深受云、桂人民和港澳同胞以及海外华人的喜爱,是中国最先走向世界的剧种,可见其魅力四射。

粤剧又称“广东梆黄”、“广东梆子”、“广东大戏”,是广东省地方代表戏曲之一。

它结合广东本地民间曲调,吸取弋阳腔、昆山腔、秦腔、徽班等地方戏曲的优点,逐渐发展形成,流行于广东、广西、香港和澳门等地。