第六章 辩证——脏腑辩证(肝肾)

- 格式:doc

- 大小:44.50 KB

- 文档页数:6

中医诊断学之脏腑辨证肝胆病辨证续中医诊断学之脏腑辨证肝胆病辨证续六、肝风内动证肝风内动证是对内生之风的病机、病状的概括。

“内风”所以冠以“肝”,这是由于内风之生成与内脏阴阳失调有关,特别与肝的关系更为密切。

《素问·至真要大论》谓:“诸风掉眩,皆属于肝”。

肝风内动证则是泛指患者出现眩晕欲仆、抽搐、震颤等具有"动摇"特点为主的一类证候。

根据病因病性的不同,临床常见有肝阳化风、热极生风、阴虚动风和血虚生风等不同证候。

有动风表现(震颤、抽搐、麻木、眩晕)。

目属于肝,诸风掉眩,皆属于肝。

为何出现风?不是因为感受外邪。

不是破伤风杆菌,不是风邪引起口眼喎斜,不是过敏引起瘙痒,而是内部病变所致。

风动是一类症状,不是一个症状。

眩、麻、晕、痒、抽搐、震颤(病人可能有全部)。

此为症状、是现象、是后果。

动风的原因:(胃气上逆、肺气上逆是现象后果,可能是寒、热等造成。

可能是风阳、火热、阴血亏虚导致。

动风与肝/目有关。

A 肝阳化风即肝阳上亢,出现动摇特点。

如头摇,走不稳。

头晕目眩,上实下虚。

即在阳亢基础上譟,易怒,疼目胀痛,面红目赤,手指发麻,讲话不清楚。

【概念】肝阳化风证是指由于肝阳升发,亢逆无制所导致的一类动风证候。

多由情志不遂,气郁化火伤阴,或素有肝肾阴亏,阴不制阳,阳亢日久,亢极化风,从而形成本虚标实、上实下虚的动风之证。

本证以平素即有头晕目眩等肝阳上亢之状,而又突见动风之象,甚或卒然昏倒,半身不遂为辨证依据。

【临床表现】眩晕欲仆,头摇,或见头痛,或见肢体震颤,项强,或见语言謇涩,手足麻木,或见步履不正,或见舌红,苔白或腻,脉弦细有力,甚或突然昏倒,不省人事,喉中痰鸣,口眼喎斜,半身不遂,舌强不语。

古人有一说法,大姆指发麻,三年之内必有大风。

甚至风阳暴动。

即严重时突然刮颱风龙捲风似的昏仆,口眼喎斜,半身不遂,舌强语謇。

(原来有阳亢症状,突然昏倒了)机理:肝阳素亢,阴液不足,阴不潜阳,因而上实下虚,气血逆乱于上,上冲巅顶,把巅顶血管冲破即现大风。

中医人体脏腑辨证脏腑辨证,是根据脏腑的生理功能,病理表现,对疾病证候进行归纳,借以推究病机,判断病变的部位、性质、正邪盛衰情况的一种辩证方法,是临床各科的诊断基础,是辨证体系中的重要组成。

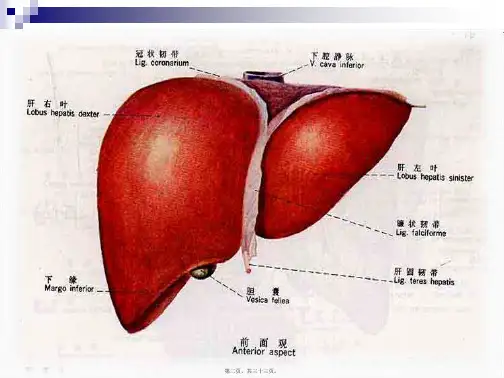

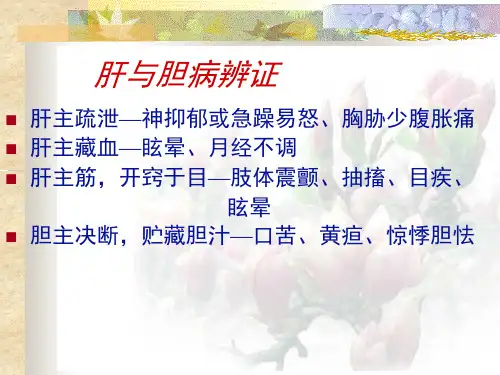

一、肝与胆病辨证肝位于右胁,胆附于肝,肝胆经脉相互络属,肝与胆相表里,肝主疏泄,主藏血,在体为筋,其华在爪,开窍于目,其气升发,性喜条达而恶抑郁。

胆贮藏排泄胆汁,以助消化,并与情志活动有关,因而有“胆主决断”之说。

肝的病证有虚实之分,虚证多见肝血,肝阴不足。

实证多见于风阳妄动,肝火炽盛,以及湿热寒邪犯扰等。

肝的病变主要表现在疏泄失常,血不归藏,筋脉不利等方面。

直开窍于目,故多种目疾都与肝有关。

肝的病变较为广泛和复杂,如胸胁少腹胀痛、窜痛,情志活动异常,头晕胀痛,手足抽搐,肢体震颤,以及目痰,月经不调,睾丸胀痛等,常与肝有关。

胆病常见口苦发黄,失眠和胆怯易惊等情绪的异常。

(一)肝气郁结证肝气郁结证,是指肝失疏泄,气机郁滞而表现的证候。

多因情志抑郁,或突然的精神刺激以及其它病邪的侵扰而发病。

【临床表现】胸胁或少腹胀闷窜痛,胸闷喜太息,情志抑郁易怒,或咽部梅核气,或颈部瘿瘤,或症块。

妇女可见乳房作胀疼痛。

月经不调,甚则闭经。

【证候分析】本证一般以情志抑郁,肝经所过部位发生胀闷疼痛,以及妇女月经不调等。

作为辨证要点。

肝气郁结,经气不利,故胸胁乳房,少腹胀闷疼痛或窜动作痛。

肝主疏泄,具有调节情志的功能,气机郁结,不得条达疏泄,则情志抑郁;久郁不解,失其柔顺舒畅之性,故情绪急躁易怒。

气郁生痰,痰随气逆,循经上行,搏结于咽则见梅核气;积聚于颈项则为瘿瘤。

气病及血,气滞血瘀,冲任不调,故月经不调或经行腹痛,气聚血结,可酿成症瘕。

(二)肝火上炎证肝火上炎证,是指肝脏之火上逆所表现的证候。

多因情志不遂,肝郁化火,或热邪内犯等引起。

【临床表现】头晕胀痛,面红目赤,口苦口干,急躁易怒,不眠或恶梦纷纭,胁肋灼痛,便秘尿黄,耳鸣如潮,吐血衄血,舌红苔黄,脉弦数。

《中医诊断学》脏腑辨证之肾病辨证肾的生理病理:主藏精:生长、发育、生殖机能异常;主水液:水肿、少尿;主纳气:呼吸表浅、动则气喘;主骨生髓:小儿囟门迟闭、骨软无力、老年人骨质脆弱、腰膝酸软、足跟痛华在发:脱发、发白;开窍于耳:耳鸣、耳聋一、肾阳虚证【概念】肾阳虚证是指由于肾阳虚衰,温煦失职,气化失权所表现的一类虚寒证候。

【病因病机】1.多因素体阳虚;2.年老命门火衰,3.久病伤阳,它脏累及于肾,3.房事太过,日久损及肾阳所致。

【临床表现】腰膝酸冷或痛、性欲减退、夜尿增多面色晃白,或黎黑,精神萎靡,或男子阳痿,女子宫寒不孕或畏寒肢冷,或小便清长,或久泻不止,五更泄舌淡苔白,脉沉细无力,尺部尤甚本证以性与生殖机能减退,二便失司,并伴见形寒肢冷,腰膝酸冷等虚寒之象为审证要点。

治法:温补肾阳;处方:金匮肾气丸或右归饮二、肾虚水泛证【概念】肾阳不足,气化不利,水湿泛溢之证范畴:水肿【临床表现】浮肿,腰以下尤甚,尿少或心悸咳喘、腹胀腰膝酸冷,畏寒肢冷,舌淡胖苔白滑,脉沉迟无力治法:温肾壮阳,化气行水;处方:真武汤三、肾阴虚证【概念】肾阴虚证是指由于肾阴亏损,失于滋养,虚热内生所表现的证候。

【病因病机】1.多因虚劳久病,耗损肾阴;2.温热病后期,消灼肾阴;3.房事不节,情欲妄动,阴精内损,皆可导致肾阴虚损。

【临床表现】眩晕耳鸣,失眠健忘;腰膝酸软,齿摇发脱男子遗精女子经少、经闭,或崩漏+阴虚证本证以腰膝酸痛,眩晕耳鸣,男子遗精,女子月经失调,并伴见虚热之象为辨证依据。

治法:滋阴补肾;处方:六味地黄丸附:心阴虚、肺阴虚、肝阴虚、肾阴虚四证鉴别表证候相同症状不同症状心阴虚潮热盗汗、颧红、五心烦热咽干消瘦、溲赤便干舌红苔少而干,脉细数心悸、失眠、健忘肺阴虚咳嗽、痰少或干咳甚则咯血、声音嘶哑肝阴虚头晕目涩、耳鸣如蝉、视力减退、手足蠕动、胁肋隐痛肾阴虚腰膝酸软、眩晕耳鸣、遗精、经少经闭或崩漏,发脱齿落四、肾精不足证【概念】肾精不足证是指由于肾精亏损,表现以生长发育迟缓,生殖机能低下,早衰为主症的一类证候。

中医脏腑辨证-肝胆的详细辩证肝与胆病辨证(一)生理功能肝:位于右胁,胆附于肝,肝胆互为表里。

肝开窍于目,在体合筋,其华在爪。

足厥阴肝经绕阴器,循少腹,布胁肋,络胆,系目,交巅顶。

肝主疏泄,调畅气机,使气血畅达,助脾运化,疏泄胆汁,助食物的消化吸收,调节精神情志,有助于女子调经、男子泄精;肝又主藏血,具有贮藏血液和调节血量的功能。

胆:能贮藏和排泄胆汁,并主决断。

(二)病理特点肝病:主要病理为疏泄与藏血功能失常,常见症状有:胸胁少腹胀痛或窜痛、情志抑郁或易怒、头晕胀痛、肢体震颤、手足抽搐,以及眼部症状、月经不调、阴部症状等。

胆病:主要病理为贮藏和排泄胆汁功能失常,常见症状有:胆怯易惊、惊悸不宁、口苦、黄疸等。

(三)常见证型肝病:常见证型可有虚、实和虚实夹杂之分。

实证:多见肝郁气滞证、肝火炽盛证、肝经湿热证、寒滞肝脉证;虚证:多见肝血虚证、肝阴虚证;虚实夹杂证:多见肝阳上亢证、肝风内动证。

胆病:常见证型有胆郁痰扰证。

(1)肝血虚证定义:指肝血不足,机体失养,以眩晕、视力减退、肢体麻木及血虚症状为主要表现证候表现:头晕目眩,视力减退,或夜盲,爪甲不荣,肢体麻木,失眠多梦,妇女月经量少、色淡,甚则闭经,面唇淡白,舌淡,脉细。

证候分析:病因:多由脾胃虚弱,或肾精亏少,血源不足,或久病耗伤肝血,或失血过多等而形成。

①肝血不足,头目失养,故头晕目眩,视力减退或夜盲;②爪甲失养则干枯脆薄;③筋脉失养则肢体麻木;④肝血不足,神魂不安,故失眠多梦;⑤肝血不足,不能充盈冲任之脉,所以月经量少、色淡,甚则闭经;⑥血虚不能上荣于面、唇、舌,则见面、唇、舌淡白;⑦血虚不能充盈脉道则脉细。

辨证要点:眩晕、视力减退、肢体麻木与血虚症状共见。

定义:指肝阴不足,虚热内生,以眩晕、目涩、胁痛及虚热症状为主要表现的证。

(2)肝阴虚证证候表现:头晕眼花,两目干涩,视物不清,胁肋隐隐灼痛,口燥咽干,五心烦热,两颧潮红,潮热盗汗,舌红少苔,脉弦细数。

第六章辩证第二节脏腑辩证四、肝与胆病辩证肝的病证有虚有实。

虚证多见肝阴、肝血不足,实证多见气郁火盛及寒滞肝脉、肝胆湿热、肝阳上亢、肝风内动等多为虚实夹杂之证。

肝与胆相表里。

(一)肝气郁结肝气郁结证,是指肝失疏泄,气机郁滞所表现出的证候。

【证候】情志抑郁或易怒,善太息,胸胁或少腹胀痛,或咽有梗塞感,或胁下痞块,妇人见乳房胀痛,痛经,月经不调,甚至闭经,舌质紫或边有瘀斑,脉沉弦涩。

【分析】本证多因情志不遂,肝的疏泄失常所致。

肝属木主疏泄,以疏达为畅,今因情志不遂,肝失条达,故见精神抑郁、易怒,胸闷不舒,善太息;肝脉布胁肋,肝郁则经脉不利,故见胸胁少腹胀痛;气郁生痰,痰随气逆,痰气搏结于咽喉,故咽喉有异物梗塞感,俗称“梅核气”;肝气郁结,气血不畅,冲任失调,故有月经不调,经前乳房胀痛;肝郁经久不愈,气病及血,气滞血瘀,则成徵瘕痞块,痛经或闭经;舌质紫或有瘀斑,脉沉弦涩,皆为血瘀之征。

(二)肝火上炎肝火上炎证是指肝经气火上逆所表现出的证候。

【证候】头胀痛,眩晕,面红目赤,急躁易怒,口苦咽干,不眠或恶梦纷纭,胁肋灼痛,耳鸣耳聋,尿黄便秘,或吐血,衄血,或目赤肿痛,舌红苔黄,脉弦数【分析】本证多由情志不遂,肝郁化火,或过食肥腻烟酒,或因外感火热之邪所致。

肝火上攻于头,故见头胀痛,眩晕,面红目赤,肿痛;肝火循经上扰于耳,则耳鸣耳聋;肝火内盛不能疏泄情志,故急躁易怒,不能藏神,故失眠多恶梦;火热内盛,肝不藏血,血热妄行,则吐血、衄血;口干,尿黄便秘,脉弦数,均为肝火内盛之征。

(三)肝血虚肝血虚证是指肝藏血不足,导致肝血亏虚所表现出的证候。

【证候】眩晕耳鸣,面白无华,爪甲不荣,两目干涩,视物模糊,夜盲,肢体麻木,筋脉拘挛,月经量少或闭经,舌质淡,脉细。

【分析】本证多因生血不足或失血过多所致。

肝血不足,不能上荣于头面,故有眩晕,面白,舌质淡;肝血不足,不能上注于目,故视物模糊,两目干涩,夜盲;肝血亏虚,血不荣筋,故肢体麻木,筋脉拘挛,爪甲不荣;肝血不足,血海空虚,故经少经闭;血少,脉失充盈,故见脉细。

(四)肝阴虚肝阴虚证是指肝阴不足,虚热内扰所表现出的证候。

【证候】头晕,头痛,耳鸣,胁肋隐痛,两目干涩,视物模糊,烦躁失眠,五心烦热,潮热盗汗,咽干口燥,舌红少津,脉弦细数。

【分析】本证多因情志不遂,气郁化火,灼伤阴液,致肝阴不足所致。

肝阳不足,不能上滋于头目,故见头晕,头痛,耳鸣;肝阴不足,不能濡养肝络,故有胁肋隐痛;肝血不足,不能上注于目,则两目干涩,视物模糊;阴虚内热,热扰心神,故见烦躁,失眠;五心烦热,潮热盗汗,咽干口燥,舌红少津,脉细数,均为阴虚内热之征。

(五)肝阳上亢肝阳上亢证是指肝气亢奋,或肝肾阴虚,阴不潜阳,肝阳上扰头目所表现出的证候。

【证候】急躁易怒,头胀痛,眩晕目胀,或面部烘热,口苦咽干,小便黄,大便秘结,舌红苔黄,脉弦数。

【分析】本证多由素体阳旺或七情内伤所致。

肝失疏泄,肝气亢奋或肝阴不足,肝阳上扰于头目,故见头胀痛,眩晕目胀或面部烘热;肝阳失潜,肝失疏泄,气郁化火,同耗阴血,阴不制阳,阴虚阳亢,故见急躁易、口苦咽干、小便黄、大便秘结,舌红苔黄,脉弦数。

(六)肝风内动肝风内动证是指肝阳化风、热极生风、血虚生风所表现出来的证候。

1、肝阳化风:肝阳化风证是指肝阳亢逆无制而表现出的风动证候。

【证候】眩晕欲仆,头痛而摇,项强肢麻,肢体震颤,语言不利,步履不稳,舌红,脉弦细;若见猝然昏倒,不省人事,口眼歪斜,半身不遂,舌强语謇,喉中痰鸣,则为中风证。

【分析】本证多由肝阳上亢发展而致。

肝阳亢逆无制,阳亢于上,阴亏于下,则风自内生,上达巅顶,横窜脉络,而见面红目赤,烦躁,眩晕欲仆,肢体麻木,震颤头摇等动风之象。

上盛下虚,故有步履不急,行走飘浮。

阳盛灼液而成痰,风阳夹痰上扰,蒙蔽清窍,则见猝然昏倒,不省人事。

风痰窜络,经气不利,则有口眼歪斜,半身不遂,舌强语謇等。

2、热极生风:热极生风证是指热邪亢盛引起抽搐等动风的证候。

【证候】高热,烦渴,躁扰不安,抽搐,两目上翻,甚见角弓反张,神志昏迷,舌红苔黄,脉弦数。

【分析】本证多因外感温热袭入,邪热炽盛,燔灼肝经,盘脉失养而动风,故见抽搐项强,角弓反张,两目上翻;热入心包,心神被扰,则见烦躁不宁;蒙蔽心窍,则神志昏迷;高热、口渴,舌红苔黄,脉弦数,均为热邪亢盛之征。

3、血虚生风:血虚生风证是指血虚、筋脉失养所表现出的证候。

【证候】手足震颤,肌肉闰动,关节拘急不利,肢体麻木,眩晕耳鸣,面色无华,爪甲不荣,舌质淡,苔白,脉细。

【分析】本证多由急、慢性失血过多,或久病血虚所致。

肝短不足,不能上荣于头面,故见眩晕耳鸣,面色无华,舌质淡;筋脉失去营血的濡养,则爪甲不荣;血虚动风,故见肢麻,筋挛,肉闰震颤;血少则脉不充盈,故其脉细。

(七)肝胆湿热肝胆湿热证是指湿热蕴结肝胆所表现出的证候。

【证候】胁肋胀痛,口苦纳呆,呕恶腹胀,小便短黄,大便不调,苔黄腻,脉弦数;或兼见身目发黄,发热;或见阴囊湿疹,睾丸肿大热痛,外阴瘙痒,带下黄臭等证。

【分析】本证多因感受湿热之邪,或嗜酒肥甘,酿生湿热所致。

湿热内蕴,肝胆疏泄失常,气机郁滞,故见胁肋胀痛;湿热熏蒸,胆气上泛则口苦;胆汁不循常道而外溢,则面目周身发黄,发热;湿热郁阻,脾胃升降失常,故有纳呆,腹胀,呕恶,大便不调;肝脉绕阴器,湿热下注,则阴囊湿疹或睾丸肿痛,妇人则见外阴瘙痒,带下黄臭等症。

(八)寒凝肝脉寒凝肝脉证是指寒邪凝滞于肝脉所表现出的证候。

【证候】少腹胀痛,睾丸坠胀遇寒加重;或见阴囊内缩,痛引少腹,面色晃白,形寒肢冷,口唇青紫,小便清长,舌淡苔白,脉沉弦。

【分析】本证多因外感寒邪侵袭于肝脉,使气血凝滞而致。

寒凝肝脉,气血凝滞,故见少腹胀痛,睾丸坠胀,遇寒加重;寒主收引,肝脉受寒,则阴囊冷缩而痛引少腹;寒为阴邪,寒胜阻遏阳气,阳所不得布达,而见小便清长,便溏;肝络环唇,寒滞于肝,故口唇青紫;舌淡苔白,脉沉弦,皆属寒盛于肝之征。

(九)胆郁痰扰胆郁痰扰证是指胆失疏泄,痰热内扰所表现出的证候。

【证候】惊悸不寐,烦躁不安,口苦泛恶呕吐,胸闷胁胀,头晕目眩,耳鸣,舌黄苔腻,脉弦滑。

【分析】本证多由情志不遂,气郁化火,炼津成痰所致。

痰热内扰,胆气不宁,故见惊悸不寐,烦躁不安;胆热犯胃,胃气上逆,故口苦泛恶呕吐;胆气郁滞,见胸闷胁胀;痰热循经上扰,则头晕目眩,耳鸣;苔黄腻,脉滑,均为痰热内蕴之征。

五、肾与膀胱病辩证肾为先天之本,藏真阴而寓元阳,宜固藏而不宜泄。

另外,任何疾病发展到严重阶段,都可累及到肾,故肾病多虚证。

肾与膀胱相表里。

(一)肾阳虚肾阳虚证是指肾脏阳气虚衰所表现出的证候。

【证候】腰膝酸软,形寒肢冷,以下肢为甚,头晕耳鸣,神疲乏力,阳痿,不孕,尿少,浮肿或五更泄,面色晃白,舌质淡胖,脉沉弱。

【分析】本证多因素体阳虚或所高肾亏所致。

肾阳虚则骨失所养,髓液不充,故见腰膝酸软;阳气不能温煦肌肤,故畏寒肢冷;阳气不足,阴寒盛于下,故下肢尤两足发冷明显;阳衰精髓不足,脑失所养,故神疲,甚则头晕耳鸣;肾藏精主生殖,肾阳不足,命门火衰,其生殖功能减退,故见阳痿或精冷,不孕;阳虚气化不及,故尿少,浮肿;不能温养脾胃,故五更泄;舌淡胖,脉沉弱,均为阳虚之征。

(二)肾气不固肾气不固证是指肾气亏虚,固摄无权所表现出的证候。

【证候】腰膝酸软,耳鸣耳聋,小便频数清长,遗尿,小便失禁或余沥不尽,夜尿多,滑清早泄,白带清稀,胎动易滑,舌淡苔白,脉沉弱。

【分析】本证多由年高肾气衰弱,或年幼肾气不充,或久病、劳损而伤肾,使肾气亏损,失去封藏固摄之权所致。

肾气不固,肾与膀胱相表里,膀胱失约,不能贮藏津液,故小便频数,清长,遗尿,小便失禁或余沥不尽;夜为阴盛阳衰之时,今肾气虚则阴寒尤甚,故夜尿多;肾失封藏,精关不固,故滑精早泄;不能固胎涩滞,故白带清稀,滑胎;腰为肾之府,开窍于耳,故有腰膝酸软,耳鸣耳聋;舌淡苔白,脉沉弱,皆为肾气虚而不固之征。

(三)肾虚水泛肾虚水泛证是指肾阳虚不能温化水液,水湿泛滥所表现出的证候。

【证候】全身水肿,腰以下尤甚,按之没指,腹胀满,小便少,腰膝酸软,形寒肢冷,或见心悸,气短,喘咳痰鸣,舌淡胖嫩有齿痕,苔白滑,脉沉细。

【分析】本证多因素体虚弱,肾阳虚衰以致水湿泛滥所致。

肾阳虚衰致膀胱之气化无权,故小便不利而尿少;肾阳虚不能化气行水,水溢于肌肤,停滞胃肠,故有全身水肿,腹胀满;水湿趋下,故腰以下肿尤甚;阳虚不能温煦肢体,则形寒肢冷;水气凌心,心阳受阻,则心悸、气短;水气射肺,肺失肃降,故喘咳痰鸣;舌胖有齿痕、苔白滑,脉沉细,皆为阳虚水泛之征。

(四)肾不纳气肾不纳气证是指肾气虚衰,气不归元所表现出的证候。

【证候】喘促、气短,呼多吸少,气不得续,动则喘息益甚,自汗神疲,声音低怯,腰膝酸软,舌淡苔白,脉沉细无力。

【分析】本证多由久病咳喘,肺虚及肾,或年老体衰肾气虚弱所致。

肺司呼吸,肾主纳气。

今久咳喘由肺及肾,肾虚下元不固,摄纳无权,气不归元,故见喘促,气短,呼多吸少,气不得续;动则耗气,故动则益甚;肾虚腰膝失养,故腰膝酸软;肾阳虚亏,则自汗神疲,声音低怯;舌淡苔白,脉沉细无力,均为肺肾气虚之征。

(五)肾精不足肾精不足证是指肾精显亏损所表现出的证候。

【证候】男子精少不育,女子经闭不孕,性功能减退;小儿发育迟缓,身材矮小,智力低下,动作迟钝,囟门迟闭,骨骼痿软;成人可见早衰,发脱齿摇,耳鸣耳聋,健忘恍惚,足痿无力。

【分析】本证多因禀赋不足,先天元气不充,或后天失养所致。

肾精亏虚,则性功能减退,男子精少不育,女子经闭不孕;精亏则髓少,髓少则不能充骨养脑,骨骼失充,脑髓空虚,故见小儿五迟、五软;肾精不足,无以化生,故在小儿则发育迟缓,成人则见早衰,出现发脱齿摇,耳鸣耳聋,健忘恍惚,足痿无力等。

(六)肾阴虚肾阴虚证是指肾阴亏虚,虚热内扰所表现出的证候。

【证候】眩晕,耳鸣耳聋,失眠多梦,咽干舌燥,腰膝酸软,形瘦,五心烦热,潮热盗汗,男子遗精,女子经闭,不孕或见崩漏,舌红苔少而干,脉细数。

【分析】本证多因久病伤肾,或房室过度,或患急性热病后,或情志内伤,耗伤肾阴后所表现出的证候。

肾阴虚不能生髓充骨养脑,故见眩晕,耳鸣耳聋,腰膝酸软;肾阴不足,形体失于濡养则形瘦;阴虚生内热,故见五心烦热,失眠多梦,潮热盗汗,咽干;阴虚而相火妄动,火扰精室,则男子遗精或不育,女子崩漏经闭或不孕;舌红苔少而干,脉细数,均为阴虚火旺之征。

(七)膀胱湿热膀胱湿热证是指湿热蕴结于膀胱所表现出的证候。

【证候】尿频,尿急,排尿灼疼痛,小便短赤涩少或尿血,或尿有砂石,尿浊,或腰痛,少腹拘急胀痛,发热,舌红苔黄腻,脉濡数。

【分析】本证多由外感湿热之邪蕴结于膀胱,或饮食不节,湿热内生,下注于膀胱所致。

湿热蕴结,膀胱气化失常,故见小便短涩不利,淋沥不尽;湿热下迫尿道,故尿频、尿急、尿赤混浊;湿热阻滞,故尿痛;伤及阴络,则尿血;湿热煎熬津液,渣滓沉结而成砂石;湿热阻滞肾府,故腰痛;湿热郁蒸则发热;舌红苔黄腻,脉濡数,皆属湿热内阻之征。