系统科学在防灾减灾工程中的运用

- 格式:doc

- 大小:42.50 KB

- 文档页数:3

建筑工程中的防灾减灾工程与防护工程问题摘要:本文主要研究建筑工程中的防灾减灾工程与防护工程问题。

首先,介绍了防灾减灾工程和防护工程的概念和重要性,阐述了其在建筑工程中的意义。

然后,对建筑工程中常见的自然灾害进行了分类和分析,并分析了不同自然灾害对建筑物的影响。

接着,探讨了目前常用的防灾减灾措施和防护工程技术,包括加固和改造建筑物、采用防火材料等。

最后,通过对相关文献和实际案例的分析,总结了建筑工程中的防灾减灾工程与防护工程存在的问题和挑战,并提出了改进和加强的建议。

关键词:防灾减灾工程、防护工程;建筑工程随着气候变化和人类活动的影响,自然灾害频发,给人们的生命财产安全带来了严重威胁。

在建筑工程中,防灾减灾工程和防护工程成为不可忽视的重要领域。

防灾减灾工程旨在通过科学的预测、预警和应对措施,减少灾害损失,保护人们的生命和财产安全;防护工程则是通过改进建筑物的结构和材料,提高其抗灾能力。

本文将对建筑工程中的防灾减灾工程与防护工程问题进行研究和探讨,旨在为相关领域提供参考和借鉴。

一、防灾减灾工程和防护工程在建筑工程中的作用防灾减灾工程和防护工程是建筑工程中不可或缺的重要部分。

它们的概念与重要性是保护人们的生命财产安全,减少灾害造成的损失,并提高建筑工程的可持续发展。

防灾减灾工程是指通过科学的规划和设计,采取一系列措施来减少灾害发生的概率和灾害造成的损失。

这些措施包括地质灾害的预防、地震抗震设施的建设、火灾防控系统的设置等。

通过对建筑物及其周围环境的分析和评估,可以制定出相应的防灾减灾措施,提高建筑的抗灾能力。

防护工程是指在建筑工程中采取的各种措施来保护建筑物及其内部设施免受自然灾害或人为破坏的影响。

例如,建筑物的结构设计应考虑抗震、抗风等因素,以保证在灾害发生时能够保持稳定。

此外,建筑物的防火措施也是防护工程的重要组成部分,包括设置消防设备、合理布局疏散通道等。

防灾减灾工程和防护工程在建筑工程中的意义不可忽视。

2021年7期科技创新与应用Technology Innovation and Application应用科技智慧应急系统的研究及应用伊长新(山东胜软科技股份有限公司,山东东营257000)前言智慧应急越来越成为我们改进管理和服务的重要选择。

智慧应急系统基于智慧应急信息平台建设,采用物联网,大数据,移动应用等先进信息化技术,建设国内领先的应急管理与智慧信息系统,助力实现日常管理看得见,说得清,管得住,“战时”指挥连得通,调得动,打得赢,运用科技力量,提高城市应急救援能力和水平。

1智慧应急系统的研究智慧应急的提出,是智慧城市概念的重要部分,新一代通信技术、物联网、三网融合、新型平板显示、高性能集成电路和以云计算为代表的高端软件,在智慧应急建设框架中得以应用。

根据智慧城市推进要求,利用智慧应急系统达到实施数字化安全监管和应急管理的目标任务,以数字化安全监管平台和应急指挥平台为基础,依托智慧城市大数据分析能力和现有的物联网感知技术,进行智慧应急系统的拓展和探索。

系统依托智慧应急综合指挥调度中心项目,融合数字化安全监管、应急指挥等业务平台,纵向打通与上级应急管理部门的联接,横向实现与水利、气象、网格化、交通、消防等领域数据资源的互联互通建设数字化安全监管平台。

通过视频会议、应急指挥、会商决策等功能,打造集应急资源管理、结构化预案、应急值守、应急处置、重点重大企业监控、一张图指挥、舆情管理等为一体的智慧数字化安全监管平台,包括以下内容:(1)建立围绕事发现场全面覆盖的感知体系,提高现场指挥调度和应急处置能力,应急通信指挥平台可在短时间内建立起现场救援和指挥中心,与后方各级应急指挥部门建立起稳定、高效的网络传输通道,实现音视频信息的上通下达,为处置决策提供技术保障。

(2)建设安全生产风险监测预警体系,解决企业风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系落实不到位、企业可燃有毒气体报警装置、液位计等装置装而不用、报警不处置等日常执法过程中存在的问题。

防灾减灾救灾实施方案

自古以来,人类就面临着各种自然灾害的威胁,如地震、洪水、飓风等。

这些

灾害给人们的生命财产安全带来了巨大的威胁,因此,防灾减灾救灾工作显得尤为重要。

为了有效应对各种自然灾害,制定一套科学、可行的防灾减灾救灾实施方案势在必行。

首先,我们需要建立健全的防灾减灾救灾体系。

这包括完善的监测预警系统、

灾害风险评估体系、应急救援机制等。

只有通过科学的手段,我们才能更早地发现灾害的迹象,及时采取措施,减少灾害造成的损失。

其次,我们需要加强防灾减灾的宣传教育工作。

通过开展灾害防治知识的宣传

教育活动,提高公众的防灾意识和自救互救能力,增强社会的整体抵御灾害的能力。

同时,还要加强对灾后重建的宣传教育,让人们了解如何从灾害中恢复过来,重建家园。

另外,加强基础设施的建设也是防灾减灾救灾的重要环节。

例如,加强城市排

水系统的建设,提高抗震等级,建设更加坚固耐用的建筑物等。

这些都是为了在灾害发生时,能够最大限度地减少灾害造成的损失。

在灾害发生后,我们需要建立完善的救灾机制,迅速投入救援力量,保障受灾

群众的基本生活需求。

同时,要做好灾后心理援助工作,帮助受灾群众尽快走出心理阴影,重新投入生产生活。

总之,防灾减灾救灾工作是一项系统工程,需要政府、社会各界和广大民众的

共同参与。

只有通过全社会的努力,我们才能更好地应对各种自然灾害,最大限度地减少灾害带来的损失。

希望通过我们的努力,能够建设一个更加安全、稳定的社会,让人们能够在安宁和谐的环境中生活。

建设防灾减灾体系的问题与解决方案现代社会面临着各种自然灾害和人为灾害的威胁,如地震、洪水、台风、火灾等,这些灾害给人们的生命和财产安全带来了巨大的威胁。

因此,建设防灾减灾体系成为了当务之急。

本文将就建设防灾减灾体系的问题和解决方案展开探讨。

问题:1.缺乏应急预案:许多地方缺乏完善的应急预案,一旦遇到灾害,往往无法迅速、有效地做出反应。

2.缺乏科学的灾害预警系统:现有的灾害预警系统大多仍存在一定的局限性,难以准确预测灾害的发生时间和范围。

3.应急救援体系不完善:在灾害发生时,救援力量无法迅速响应,救援物资和设备也不足。

解决方案:1.完善应急预案:各级政府和相关部门应当充分认识到应急预案的重要性,建立健全的预案制定和更新机制,确保应急预案的科学性和实用性。

2.加强灾害监测和预警系统建设:利用现代科技手段,建立多种监测手段和预警机制,提高灾害预测的精准度和准确率。

3.加强救援力量建设:加大对应急救援力量的投入,提高救援力量的快速反应和救援效率。

问题:4.城市规划和建设存在漏洞:部分城市规划和建设存在严重的漏洞,导致城市面临着各种灾害隐患。

5.公众缺乏应对灾害的意识和能力:许多公众对灾害的防范意识和自救能力较弱,一旦遇到灾害,难以有效地保护自己。

解决方案:4.完善城市规划和建设:建立科学的城市规划体系,避免在城市建设过程中造成灾害隐患,同时对已有的不规范建设进行整改。

5.提高公众防灾意识和自救能力:通过开展灾害防范知识宣传和培训,提高公众的灾害防范意识和自救能力。

问题:6.缺乏国际合作机制:灾害往往具有跨国界性质,缺乏国际合作机制,难以有效地协同应对灾害。

7.灾后重建工作存在局限性:部分地区在灾害发生后,重建工作不够科学和有效,导致灾后效应长期存在。

解决方案:6.加强国际合作机制建设:建立健全的国际合作机制,加强国际间的信息共享、人员协调和物资支援,实现跨国界的灾害应对合作。

7.科学规划灾后重建工作:在灾害发生后,要及时评估灾区情况,制定科学合理的灾后重建方案,实现灾后重建工作的可持续发展。

科学防灾智慧减灾新技术在防灾减灾中的应用近年来,随着科技的不断进步,新的科学防灾智慧减灾技术不断涌现,这些技术的应用在防灾减灾领域发挥了重要作用。

本文将探讨科学防灾智慧减灾新技术及其在防灾减灾中的应用。

一、无人机应用于灾害监测和救援无人机技术的快速发展为防灾减灾提供了新的手段。

在灾害监测方面,无人机可以通过航拍和遥感技术获取灾区的高清影像,提供灾情识别和评估的数据支持。

同时,无人机还可以携带各种传感器,实时监测灾害风险,及时发现并预警可能的灾情。

在灾害救援中,无人机具有高度灵活性和快速到达事故现场的优势。

它可以通过搭载传感器来搜索和救援受困人员,也可以投送救援物资。

此外,无人机还可以在道路中断或不易通行的情况下,提供空中通道,确保救援行动的顺利进行。

二、物联网在防灾监控和预警方面的应用物联网技术可以通过各类传感器和设备连接,实现数据的共享和交流,为防灾减灾提供大量的实时信息和预警。

通过在各种重点区域布置传感器,可以实时监测气象、地质等方面的数据,及时发现异常情况,并提供预警信息。

此外,物联网技术还可以用于建立灾害监测与应急响应系统,将各类监测设备和终端设备连接在一起,建立全方位、全天候的监控和预警系统。

当灾害发生时,系统可以自动发出警报,以加快应急响应和救援的反应速度。

三、人工智能在灾害评估和应急决策中的应用人工智能技术不断发展,为防灾减灾提供了更为智能和高效的技术支持。

在灾害评估方面,人工智能可以通过分析大量的数据和图像,辅助专家进行灾害情景的建模和评估。

同时,人工智能还可以快速识别灾区中的重点目标,提供针对性的救援方案。

在应急决策方面,人工智能技术可以通过分析历史数据和当前情况,制定灵活的应急预案。

通过模拟各种情况下的不同应对方式,人工智能可以帮助决策者做出更加准确和及时的决策。

四、大数据分析在灾后重建中的应用灾后重建是防灾减灾工作的一个重要环节。

大数据分析技术可以通过收集和整合灾后重建阶段的各类数据,辅助决策者进行规划和决策。

防灾减灾工程学导论以防灾减灾工程学导论为题,本文将介绍防灾减灾工程学的基本概念、目标和重要性,并探讨其在实际应用中的作用和挑战。

一、防灾减灾工程学的基本概念防灾减灾工程学是一门研究如何通过工程技术手段预防和减少灾害发生及其造成的损失的学科。

它综合运用地质学、工程力学、水文学、气象学等多个学科的理论和方法,旨在通过科学规划、设计和建设,提高社会系统对灾害的抵抗力和恢复能力,减轻灾害造成的损失,保障人民生命财产安全。

二、防灾减灾工程学的目标防灾减灾工程学的主要目标是预测、评估和减轻各类自然灾害(如地震、洪水、风暴、滑坡等)对人类社会造成的威胁和损失。

具体目标包括:1. 提前预警:通过监测和分析自然灾害的前兆,及时预警并向民众发布相关信息,以便他们做好应对准备。

2. 抗震减灾:设计和建造能够承受地震冲击的建筑物和基础设施,减少地震造成的破坏和人员伤亡。

3. 防洪减灾:规划和建设有效的排水系统,加强河道治理和堤防加固,减少洪水对城市和农田的冲击。

4. 防风减灾:设计抗风能力强的建筑物和设施,减少风暴对人类社会的破坏。

5. 防滑减灾:通过地质勘测和工程手段,减少滑坡等地质灾害对人们生活和产业的影响。

三、防灾减灾工程学的重要性防灾减灾工程学对于保障人民生命财产安全、促进社会稳定和可持续发展具有重要意义。

首先,自然灾害频发且破坏力巨大,如果没有相应的防灾减灾工程措施,将给人们的生命和财产带来巨大损失。

其次,随着人口的增加和城市化进程的加快,人类活动与自然环境的冲突增加,自然灾害的风险也在增加,因此建设防灾减灾工程迫在眉睫。

此外,防灾减灾工程学的研究还能够提高人们对自然灾害的认知和理解,提高公众的应对能力和自救互救能力。

四、防灾减灾工程学的挑战尽管防灾减灾工程学在提高社会抵抗力和恢复力方面取得了一些成果,但仍面临一些挑战。

首先,自然灾害的发生具有不确定性,预测和评估难度较大。

其次,防灾减灾工程需要大量的投资和技术支持,而且往往需要长期持续的努力。

防灾减灾工程学导论引言近年来,自然灾害频繁发生,给人们的生命财产安全造成了巨大威胁。

为了应对这一挑战,防灾减灾工程学作为一门新兴的学科应运而生。

本文将介绍防灾减灾工程学的基本概念、目标和应用,并探讨其在实践中的重要性和挑战。

一、防灾减灾工程学的概念防灾减灾工程学是一门研究如何减少自然灾害对人类社会造成破坏的学科。

它涉及多个领域,包括地质学、气象学、工程学等,旨在通过科学方法和技术手段,提高灾害预警能力、减轻灾害损失、保护人民生命财产安全。

二、防灾减灾工程学的目标1. 灾害预警能力提升:通过研究和应用现代科学技术手段,提高对自然灾害的预测和预警能力,及时发现灾害风险并及早采取措施,以减少灾害对人类社会的影响。

2. 灾害减轻和防范:通过改善建筑物和基础设施的抗震、防洪等能力,减少灾害发生时的破坏程度;通过合理规划、土地利用和环境保护,降低灾害发生的概率和强度。

3. 灾后恢复和重建:在灾害发生后,通过快速恢复和重建工作,尽快使受灾地区恢复正常生产生活秩序,减少对人民生活的影响。

三、防灾减灾工程学的应用1. 地震防灾工程:地震是世界各国面临的重大自然灾害之一,地震防灾工程通过改善建筑物的抗震能力,降低地震对人类社会的破坏程度,保护人民生命财产安全。

2. 水灾防治工程:水灾是常见的自然灾害之一,水灾防治工程通过修建堤坝、排水系统等设施,防止洪水泛滥,减轻水灾对农田和城市的破坏。

3. 气象灾害防御工程:气象灾害包括台风、暴雨、干旱等,气象灾害防御工程通过建设气象监测预警系统、改善农田水利设施等,提高对气象灾害的应对能力。

4. 火灾防控工程:火灾是常见的灾害形式,火灾防控工程通过建设消防设施、加强火灾宣传教育等,提高火灾防控能力,减少火灾对人员和财产的伤害。

四、防灾减灾工程学的重要性和挑战防灾减灾工程学在保护人民生命财产安全,减轻灾害损失方面起着重要作用。

然而,防灾减灾工程学面临着一些挑战。

首先,自然灾害的复杂性和不确定性使得灾害预测和预警变得困难;其次,灾害防御工程需要投入大量的人力、物力和财力;此外,防灾减灾工程学需要跨学科的合作和综合应用,对人才培养提出了新的要求。

防灾减灾工程应急管理方案一、前言地震、火灾、洪水等自然灾害以及事故等突发事件对人们的生命和财产造成了巨大的威胁,因此,加强防灾减灾工程的应急管理工作势在必行。

本文从“预防为主、防灾减灾工程为重点、科学管理”的角度出发,提出了一套完善的防灾减灾工程应急管理方案。

二、背景介绍当前,全球范围内灾害事件频发,灾害所造成的严重损失已经引起了国际社会的高度重视。

我国作为地震多发区,地质灾害严重,尤其需要加强防灾减灾工程应急管理工作。

此外,交通事故、工业事故、公共卫生事件等突发事件也时有发生,给人们的生命和财产安全造成了巨大的威胁。

因此,为了降低灾害造成的损失,加强防灾减灾工程应急管理显得尤为重要。

三、目标和原则(一)目标1. 提高应急管理的科学性和有效性;2. 提高应急指挥和协调能力;3. 提高应急救援效率;4. 降低灾害造成的损失。

(二)原则1. 预防为主,防灾减灾工程为重点;2. 科学管理,综合应对;3. 依法应急,依法施救;4. 政府主导、社会共同参与。

四、组织机构(一)指挥部1. 参照国家有关规定,设立地方政府的突发事件应急指挥部,负责对灾害事件的应急处理工作进行统一指挥和协调。

2. 突发事件应急指挥部设立指挥中心,负责接受来自各级政府和社会的灾害信息,作出应急指挥决策。

(二)救援队伍1. 成立地方救援队伍,培训专业救援人员,提高救援能力。

2. 建立志愿者救援队伍,吸纳社会各界人士参与救援工作。

(三)应急专家咨询委员会1. 成立应急专家咨询委员会,邀请相关领域专家参与灾害应急管理决策和指导。

2. 建立应急专家库,定期进行专家培训和知识更新。

五、资源储备和保障(一)物资储备1. 建立各类应急物资储备库,包括食品、医药、防护用品等。

2. 物资储备库定期进行物资更新和维护,确保各种物资的质量和数量。

(二)通讯保障1. 建立应急指挥通讯网络,确保各级指挥部之间的畅通。

2. 配备各类通讯设备,包括卫星电话、应急通讯车等,以备不时之需。

我国防灾减灾科技应用与建设的现状问题及建议我国地域辽阔,天气变化万千,洪水、飓风、龙卷风、地震等不可抗性灾难频发,此次汶川特大地震给人民的生命和财产造成巨大的伤害。

近50年来,我国每年由地震、地质、旱涝、海洋、疫病等自然灾害造成的直接经济损失约占国民生产总值的4%.自然灾害已经成为影响我国经济发展和社会安全的重要因素,依靠科技进步,提高我国防灾减灾的综合能力已成为当务之急。

一、我国防灾减灾科技应用与建设的现状我国目前已建立起了较为完善、广为覆盖的气象、海洋、地震、水文、森林火灾和病虫害等地面监测和观测网,建立了气象卫星、海洋卫星、陆地卫星系列,并正在建设减灾小卫星星座系统。

在气象监测预报方面,建成了较先进的由地面气象观测站、太空站、各类天气雷达及气象卫星组成的大气探测系统,建立了气象卫星资料接收处理系统、现代化的气象通信系统和中期数值预报业务系统。

全国已形成了由国家、区域、省、地、县五级分工合理、有机结合、逐级指导的基本气象信息加工分析预测体系。

为了监测江河洪水,国家组建了由数目众多的水文站、水位站、雨量站等组成的水文监测网,建立了七大江河地区洪涝灾害易发区警戒水域遥感数据库,将遥感技术在“八五”期间应用于洪灾监测。

大江大河防汛抗旱工程技术有了长足的进步,有些领域已经达到世界先进水平。

另外,利用现代科技积极开展小流域综合治理工作,如农区人工增雨、人工防雹、滴灌工程等,这些技术措施在一定程度上对防灾减灾发生了非常积极的作用。

在地震监测和抗震方面,组建了400多个地震观测台站,“十五”期间进行了数字化改造,由48个国家级数字测震台站组成的国家数字测震台网和由300多个区域数字测震台站组成的20个区域数字测震台网以及若干个流动数字测震台网、数字强震台网构成了中国数字测震系统,建立了大震警报系统和地震前兆观测系统,形成了比较完整的监测预报系统,编制了全国地震烈度区划图和震害预测图,确定了52个城市作为国家重点防震城市,对全国地震烈度6度以上地区的工程建筑,实施综合性震害防御,对城市和大中型工矿企业的新建工程进行了抗震设防,完成了多条铁路干线、主要输油管线和多座骨干电厂、大型炼油厂,一批重点骨干钢铁企业和超大型乙烯工程以及大型水库的抗震加固。

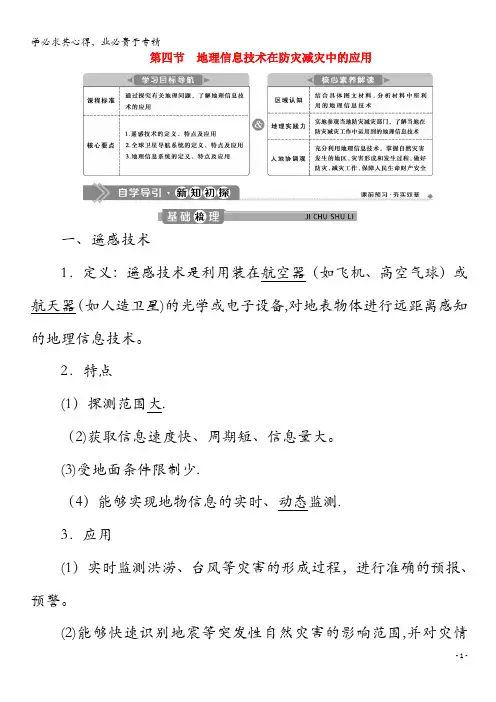

第四节地理信息技术在防灾减灾中的应用一、遥感技术1.定义:遥感技术是利用装在航空器(如飞机、高空气球)或航天器(如人造卫星)的光学或电子设备,对地表物体进行远距离感知的地理信息技术。

2.特点(1)探测范围大.(2)获取信息速度快、周期短、信息量大。

(3)受地面条件限制少.(4)能够实现地物信息的实时、动态监测.3.应用(1)实时监测洪涝、台风等灾害的形成过程,进行准确的预报、预警。

(2)能够快速识别地震等突发性自然灾害的影响范围,并对灾情统计、灾害救援等工作提供强有力的支持。

二、全球卫星导航系统1.定义:全球卫星导航系统是一种地理信息技术,它利用卫星在全球范围内进行实时定位和导航。

2.组成错误!3.特点(1)提供精密的三维坐标、速度和时间。

(2)具有全球性、全天候、连续性、实时性的特点。

4.全球卫星导航系统错误!5.应用进行精确定位,帮助用户在遭遇自然灾害或面临风险时发出求救信号;及时报告位置和受灾情况,有效缩短救援搜寻时间.三、地理信息系统1.定义:地理信息系统是对地理数据进行输入、处理、存储、管理、查询、分析、输出等的计算机信息系统。

2.应用(1)利用地理信息系统的空间查询与分析功能,可以根据不同目的对相关数据进行叠加分析。

(2)利用遥感技术、全球卫星导航系统等提供的地理数据,进行自然灾害动态监测、预报预警,快速确定受灾范围及受灾情况,为制定减灾预案、评估灾害损失和指导灾后恢复重建等提供依据。

一、判断题1.遥感能够实现地物信息的实时动态监测.( )2.遥感技术不能快速识别地震等突发性自然灾害的影响范围。

( )3.全球卫星导航系统能利用卫星在全球范围内进行实时定位、导航。

( )4.地理信息系统可以根据不同目的对相关数据进行叠加分析.()5.地理信息系统可以为制定减灾预案、评估灾害损失和指导灾后恢复重建等提供依据.()答案:1。

√2。

× 3.√4。

√ 5.√二、选择题6.与传统实地调查等信息获取手段相比,遥感技术( )①探测范围大②获取信息量大③获取信息周期长④受地面条件限制多A.①②B.②④C.③④D.①④答案:A7.能够实时监测到自然灾害的形成过程,并对自然灾害进行准确预报、预警的地理信息技术是( )A.遥感技术B.全球卫星导航系统C.数字地球D.地理信息系统答案:A8.新闻联播中的卫星云图和天气预报图应用了( )①遥感技术②全球卫星导航系统③地理信息系统④数字地球A.①②B.①③C.①④D.②④答案:B9.灾害一旦发生,应先确定灾害发生位置,并尽快获取受灾地区图像,以便及时评估受灾情况。

3S技术在地质灾害详细调查中的应用研究进展宋炯 杨煜坤*任堃 吕彬彬 徐昊 齐蒙蒙(中国地质调查局地球物理调查中心 河北廊坊 065000)摘要:3S技术是遥感系统(Remote Sensing System,RS)、全球定位系统(Global Positioning System,GPS)、地理信息系统(Geographic Information System,GIS)的统称,作为一个统一的有机体,具有强大的空间信息处理以及分析能力。

我国是地质灾害发生十分频繁且损失极为严重的国家之一。

在地质灾害详细调查中,3S技术具有十分强大的功能。

通过GPS定点调查、遥感解译、GIS室内分析,判别地质灾害体的发育规律与发育类型,为地质灾害防灾减灾等提供了较为翔实的基础数据,并且可以为应急救援提供技术支撑。

关键词:3S技术 地质灾害 滑坡调查 崩塌调查 泥石流调查中图分类号:P694文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2023)11-0141-06Research Progress on the Application of 3S Technology in the Detailed Investigation of Geological DisastersSONG Jiong YANG Yukun*REN Kun LYU Binbin XU Hao QI Mengmeng (Geophysical Survey Center of China Geological Survey, Langfang, Hebei Province, 065000 China) Abstract:3S technology is a collective name for the remote sensing system (RS), global positioning system (GPS), and geographic information system (GIS), and as a unified organism, it has strong spatial information processing and analysis capabilities. China is one of the countries where geological disasters occur frequently and the losses are ex‐tremely serious. In the detailed investigation of geological hazards, 3S technology has very powerful functions. By GPS fixed-point survey, remote sensing interpretation and GIS indoor analysis, it distinguishes the development law and type of geological hazard bodies, which can provide more detailed basic data for geological disaster prevention and mitigation, and provide technical support for emergency rescue.Key Words: 3S technology; Geological disasters; Landslide survey; Collapse investigation; Mudflow survey地球是一个不断运动和变化的庞大系统,体积庞大、结构和化学成分复杂,演化历史悠久[1]。

Journal of Agricultural Catastrophology 2023, Vol.13 No.12人工影响天气技术在白山市防灾减灾中的应用王鸿祯,马一宁,马睿妍吉林省白山市江源区气象局,吉林白山 134700摘要 人工影响天气是一种以科技力量干预天气状态的手段,主要是借助火箭发射系统、高炮等向天空云层发射碘化银炮弹,从而达到防灾减灾的作用。

结合吉林省白山市人工影响天气工作经验,阐述了人工影响天气技术原理,探析了人工影响天气作业在白山市防灾减灾中的应用,指出了白山市人工影响天气工作目前存在的不足之处,提出了几点完善人工影响天气工作的措施,为进一步提升白山市人工影响天气在防灾减灾中的应用效果提供指导。

关键词 白山市;人工影响天气;技术原理;防灾减灾;应用中图分类号:P48 文献标识码:B 文章编号:2095–3305(2023)12–0326-03人工影响天气作业是指在适当的时候借助人工催化等技术措施改变或影响某些区域大气的物理过程,可以达到防灾减灾的目的[1]。

白山市隶属于吉林省,地处吉林长白山腹地,地处126°7' ~128°18' E,41°21' ~42°48' N 之间。

境内气候属北温带大陆性季风气候,气候复杂,干旱、冰雹等气象灾害频发,经常发生灾情,还会引发森林火险,因此当地防灾减灾形势严峻。

近年来,白山市委、市政府及相关部门高度重视人工影响天气工作,为了最大限度地利用云水资源,科学防灾减灾,白山市气象局组织了科研小组,将人工影响天气作为一个重要课题进行研究,并持续加大对人工影响天气作业的投入。

目前,白山市共建立了16个固定地面作业站,14个移动作业站,25个增雨火箭架,7个地面烟炉,10个固定防爆弹药储存箱。

通过每年定期组织白山市人工影响天气工作人员开展人工雨(雪)作业和安全培训,白山市人工影响天气地面作业能力得到了明显提高,白山市年雨(雪)生产能力可达1亿~3亿m3,实现了人工影天气作业能力以及科学作业水平的跨越式发展。

建设防灾减灾体系的问题与解决方案建设防灾减灾体系是建设社会安全的重要环节,也是国家安全战略的重要组成部分。

在面临气候变化、自然灾害、人为灾害等多种灾害风险的情况下,建设一个健全的防灾减灾体系对于保障人民生命财产安全、促进社会和经济可持续发展至关重要。

本文将围绕建设防灾减灾体系中存在的问题,并提出解决方案。

问题分析:1.规划不足:一些地区缺乏全面系统的防灾减灾规划,对于各种灾害风险缺乏科学的分析和评估。

2.预警体系薄弱:一些地区的自然灾害预警系统不够健全,预警信息传递不及时、准确,缺乏有效的应急预警措施。

3.应对能力薄弱:一些地区的应急救援体系不够完善,抗灾救灾的能力有限,人员和物资调配困难。

4.社会参与度低:缺乏有效的社会动员机制,社会各界参与度不高,缺乏群众自救互救的意识和能力。

解决方案:1.加强规划建设:各级政府部门应该制定完善的灾害风险管理规划,包括对各种灾害风险的科学评估和预测,建立灾害监测和预警机制,提高应对各类灾害的准备能力。

2.完善预警体系:建立健全的自然灾害预警体系,包括设立监测站点,引入先进的监测技术,提高预警信息准确性和及时性,使预警信息可以第一时间传递给相关部门和群众。

3.提高应对能力:加强应急救援体系建设,完善救援队伍和物资储备,建立应急救援指挥中心,提高抗灾和救灾的能力与效率。

4.加强社会参与:开展防灾减灾知识宣传教育,提高公众防灾意识和自救互救能力,组建各类志愿者团队和社区防灾减灾组织,提高社会各界的参与度。

5.加强与国际合作:加强国际防灾减灾合作,学习和借鉴国际先进的防灾减灾经验和技术,共同应对全球性的灾害挑战。

6.制定监督检查机制:建立相关的规范制度和政令,设立专门的监督检查机构,进行定期的防灾减灾工作评估,及时发现问题并提出解决方案。

7.加强科技创新:注重科技创新,利用先进技术手段,提高灾害风险评估和预警的准确性,加强风险管控和应急救援的能力。

8.加强法律法规:健全防灾减灾的法律法规体系,明确相关部门职责和权利,提高政府对防灾减灾工作的重视程度。

地理信息系统在防灾减灾中的应用引言地理信息系统(Geographic Information System,简称GIS)是一种将地理空间数据进行采集、存储、管理、分析和展示的技术系统。

随着科技的不断进步,GIS 在防灾减灾中的应用越来越广泛。

本文将探讨GIS在防灾减灾中的应用,包括灾害风险评估、灾害预警、应急响应和灾后重建等方面。

一、灾害风险评估在灾害发生前对灾害的潜在风险进行评估是防灾减灾工作的基础。

利用GIS技术,可以对不同区域的灾害风险进行定量分析和空间分布图绘制。

地质构造、地形地貌、气候水文等各种因素可以通过遥感和传感器数据输入到GIS中,通过数据分析和模型构建,精确评估不同区域的灾害风险程度。

这将为政府和决策者提供科学依据,制定有效的防灾减灾政策。

二、灾害预警在灾害即将发生时,及时预警对于降低灾害带来的损失至关重要。

GIS在灾害预警中的应用主要体现在两个方面:一是基于实时数据监测和模型分析,可以对灾害的发展趋势和范围进行预测。

例如,利用卫星遥感数据和气象数据,可以实时监测火山喷发、地震等灾害的动态变化,通过GIS技术对数据进行空间分析和模型预测,提前发出灾害预警。

二是基于历史数据和经验知识建立灾害预警模型,通过GIS系统进行预警信息的发布和传播。

例如,在河流洪水预警系统中,可以利用GIS系统将实时监测数据与历史数据相结合,进行快速分析和模拟,迅速发布洪水预警信息,提高对洪水的应对能力。

三、应急响应一旦灾害发生,及时有效地进行应急响应和处置至关重要。

GIS在应急响应中的应用主要表现在三个方面:一是指挥调度。

通过GIS系统,可以实时获取各类救灾资源的位置和状态信息,确定最佳救援路径,有效调度救援力量,提高应急响应效率。

二是现场监测。

通过GIS系统,可以实现远程监测和数据传输,及时了解灾害现场的状况和发展趋势,为决策者提供科学依据。

三是管理决策。

通过GIS系统,可以对灾情数据进行分析和展示,帮助决策者快速了解灾情,制定科学有效的处置方案。

专业介绍:防灾减灾工程及防护工程一、专业介绍1、学科简介“防灾减灾工程及防护工程”是“土木工程”学科中的边缘学科,其核心内容包括地质灾害防护工程、地震工程、抗风工程、抗火工程和抗爆工程等,对我国实施可持续发展战略具有积极的作用。

本学科主要任务是建立、发展并提高工程结构和工程系统对自然地质灾害和人为地质灾害的抵御能力,发展防灾减灾的科学理论、设计技术和工程处理方法,通过工程措施,最大限度的减轻地质灾害可能造成的破坏和损失,保证人民生命财产的安全,保证灾后重建、经济恢复和发展能力。

通过本学科的学习,学生可以胜任与防震减灾工程;崩塌、滑坡、泥石流灾害防治工程;岩溶、地裂缝等地质灾害有关的预防、设计、治理的结构选型、优化设计等方面科研、生产和经营管理工作。

也可从事抗灾防灾、灾后重建方面的技术设计和组织管理工作。

2、专业培养目标本学科立足我国西部、面向全国,培养能适应社会主义市场经济需要,德、智、体全面发展,掌握防灾减灾工程、防护结构工程及地质工程坚实基础理论知识、系统的专门科学知识;具备应对突发性重大地质灾害事件的能力;对本学科的研究现状和发展趋势有基本了解的高级工程技术专门人才;有严谨求实、勇于探索的科学态度和作风,具备较强科学研究能力的高级科学研究人才。

要求至少熟练掌握一门外国语,能阅读本专业的外文文献资料。

毕业后能从事本学科的教学、科研、生产和技术管理工作或相关学科的工程技术工作。

3、专业方向01工程结构抗震减灾02振动控制与试验分析03城市地震危害性评价和综合抗震减灾04岩土地震工程和减灾工程05基于断层的强地震动与建筑物抗震4、考试科目①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③301数学一④951结构力学或950材料力学(注:各个学校专业方向、考试科目有所不同,以上以北京交通大学为例)二、就业前景我国不仅是世界上自然灾害多发的国家,而且是世界上蒙受自然灾害最为深重的国家之一。

系统方法论在防灾减灾工程中的应用

张铁柱(防灾减灾工程2015205104)

摘要:通过对系统方法论的学习,结合实际工程中出现的问题。

本文主要

阐述了如何将系统方法论应用在实际工程中,从而更好的解决问题。

这对经济社会的协调发展具有重要的现实意义。

关键词:系统方法论;防灾减灾工程;实际问题

系统科学方法是指用系统科学的理论和观点,把研究对象放在系统的形式中,从整体和全局出发,从系统与要素、要素与要素、结构与功能以及系统与环境的对立统一关系中,对研究对象进行考察、分析和研究,以得到最优化的处理与解决问题的一种科学研究方法。

系统方法论的特点和原则主要有:整体性、综合性、动态性、模型化和最优化五个方面。

20世纪,系统论、控制论、信息论等横向科学的迅猛发展,为发展综合思维方式提供了有力的手段,使科学研究方法不断地完善。

而以系统论方法、控制论方法和信息论方法为代表的系统科学方法,又为人类的科学认识提供了强有力的主观手段。

它不仅突破了传统方法的局限性,而且深刻地改变了科学方法论的体系。

这些新的方法,既可以作为经验方法,作为获得感性材料的方法来使用,也可以作为理论方法,作为分析感性材料上升到理性认识的方法来使用,而且作为后者的作用比前者更加明显。

它们适用于科学认识的各个阶段。

因此,我们称其为系统方法论。

系统思想的产生和发展来源于社会实践。

系统科学方法起源于通讯工程以及运筹学等学科,它在使用模拟方法、进行复杂计算以及大量数据处理时,借助于电子计算机,并和人、财、物的管理相结合,能出色地处理规划、计划、预算技术、预测技术等复杂问题。

系统工程作为一门综合性的科学技术而诞生,是在第二次世界大战期间及其以后才开始逐渐形成的。

现在它已成为现代科学技术发展史上的一颗明珠。

系统工程作为一门工程技术,与一般工程技术的主要区别在于系统工程是从系统角度去考察研究工程问题,具有高度的综合性。

系统论是研究一切系统的一般模式、原则和规律的理论体系。

它包括系统概念、一般系统理论、系统理论分析、系统方法论和系统方法的应用等。

因此在研究系统方法论之前,我们必须先知道研究一切系统的基本观点(原理)。

整体性——“盲人摸象”的教训、相关性——牵一发而动全身、层次性——等级森严的结构整体、有序性——系统功能发挥的源泉、动态性——发展变化的理论、调控性——系统的自组织、最优化——如何追求完美。

系统方法就是按照客观事物本身的系统性,把对象放在系统的形式中加以考察的一种方法。

即,从系统的观点出发,从整体与要素之间、整体与外部环境的相互联系、相互制约、相互作用的关系中综合地、精确地考察对象,揭示系统性质和运动规律,从而达到最佳处理问题的一种方法。

整体性原则这是系统方法的出发点。

这个原则要求我们看待问题、处理问题时从整体着眼,从整体和要素的相互作用和相互联系中把握事物的本质和规律,找到最佳的处理方法。

系统与系统,系统与要素、要素与要素之间是层次分明、井井有条的。

系统的有序性通过系统的结构来体现,结构决定性质,结构不同,功能不同,有序性也不同。

此原则可以帮助我们认识系统本身的发展变化规律,而且认识到通过调整或改变结构可以提高整体的功能。

一切系统都是变化、运动着的,这也是客观世界的发展规律,因此探索系统发展变化的方向、动力、速度、原因和规律等有助于我们对更复杂的对象进行研究。

这个原则告诉我们,考察系统性质时,要在动态中考察,研究系统的动因,从系统自身的矛盾运动中寻找改善方法,注重提高自我调节能力,提高系统的管理水平,遵循动态原则。

如何从几种方案中选出最佳方案,使系统运转处于最佳状态,达到最优目标,这是系统方法要解决的主要问题。

为达到目的,我们应遵循:局部效应服从整体效应;坚持系统多级优化原则;坚持优化的绝对性和相对性结合的原则。

系统分析方法的特点:贯彻系统论原理一,即整体性原理。

研究对象看做一个整体,确定系统边界,把它从环境中划分出来,必要时还要把构成系统的各要素也分出来。

充分体现系统论原理二、四、五,即相关性原理、有序性原理、动态性原理。

分析系统的内部、外部联系,详尽反映系统与外部有关系统的相互作用和系统内部各要素的相互作用,这两个作用和才是系统的全部效应。

系统的设想和现实,计划与实施之间要设立中间环节,这样有助于更接近系统的实际,采取合适措施,使系统按照人们的意图运转。

把现代应用数学引入管理领域,是管理和决策定量化、精确化和自动化。

随着国民经济和城市建设的发展,我国对于工程结构抗震、结构抗风工程、结构抗火工程和抗爆工程等新的工程提出了新的要求。

白皮书指出,国家将用三年时间,在全国中小学开展抗震加固、提高综合防灾能力建设,使学校校舍达到重点设防类抗震设防标准,并符合对山体滑坡、岩崩、泥石流、热带气旋、火灾等灾害的防灾避险安全要求。

据笔者了解,重点设防类抗震设防标准,指应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施。

如何建立和发展用以提高工程结构和工程系统抵御自然灾害和人为灾害的

科学方法论和工程措施,最大限度地减轻未来灾害可能造成的破坏,保证人民生

命和财产的安全,保障灾后经济恢复和发展的能力,提高国家重大工程的防灾能力是一件迫在眉睫的事情。

本文的重点在于研究如何以系统方法论和现代技术相结合研究常见灾害的

形成条件、成灾模式、预测预报、防治工程优化以及防灾管理的信息化技术等课题,提高交通干线的抗灾能力。

例如在岩土工程灾害预测和防治中,利用现代系统方法论和工程技术,进行岩土工程学、地学、环境学、灾害学等多学科交叉解决岩土工程灾害理论研究中的前沿问题和岩土工程灾害防治中的重大难点问题,着重进行地质灾害防治研究、岩土工程中水环境效应及其防灾决策可靠性研究,渗流场、应力场、温度场耦合分析及其在工程灾害防治中的应用等。

大型结构物抗风与抗震,针对工程实践中急需解决的大型结构物抗风、抗震的关键技术问题,利用现代系统方法论与实验技术,研究造成风害和震害的机理,寻求大型结构物抗风、抗震能力的有效措施,着重进行大型结构物风致响应与地震反应的预测及评估、大型结构物环境振动抑制技术、大型结构物抗风抗震设计等理论及应用研究。

系统科学是一种新型的思维方法,如果将这种方法用到防灾减灾工程领域中,使越来越多的中外工程师以这种科学的方法研究建筑工程问题,并取得了许多令人惊叹的成果,由此可见,系统科学方法在不久的将来会更为强烈地影响建筑工程。

参考文献:

[1] 钱学森,许国志,王寿云.组织治理的技术——系统工程[N].文汇报,1978-9 -27.

[2] 许国志.论事理.系统工程论文集[G].北京:科学出版社,1981.

[3] 宋健,事理系统工程.见:系统工程论文集[G].北京:科学出版社,1981.

[4] 甘华鸣.事理学纲要(第一卷)[M].北京:中国科学技术出版社,1995.

[5] 张锡纯.工程事理学发凡[M].北京:北京航空航天大学出版社,1997.

[6] 顾基发,唐锡晋.从古代系统思想到现代东方系统方法论.见:宋正海,孙关龙编.中国传统文化与现代科学技术[G].杭州:浙江教育出版社,1999。