刑法因果关系的判断技巧(谭家宝总结)

- 格式:doc

- 大小:25.00 KB

- 文档页数:2

刑法因果关系的认定一、研究方法与样本(一)研究方法人文知识的产生有两种路径:一是唯理主义,认为知识通过逻辑推理而得;二是经验主义,认为知识源于经验而非天赋。

①具体到刑法学研究中,我国刑法理论的发展主要遵循前者的方法,注重理论思辨和逻辑推演。

而后者指从现实问题出发,对司法活动的经验进行归纳总结,其是司法官智慧的结晶。

因此从判例中汲取营养,提炼理论、构建理论是理论发展的一个重要增长点。

在国外,理论和判例相互滋养、互惠互利,许多重大理论源于判例的推动。

这样的知识增长方式不但有利于改善我国理论界往往步人后尘的尴尬,而且具有极强的针对性和本土性,并因此而具备解决问题有效性和实用性。

在中国古代,法律的生成有两种方式:一是理性主义模式,主要指制定律典;二是自然而成的经验主义路线。

指在成文法之外的经由司法实践摸索、积累、检验后形成的判例。

②我国是大陆法系国家,前者是我国立法的主要方式。

但现在随着我国案例指导制度的建立,后一种方式,即重视司法活动的价值,审视指导性案例的裁判理由,提炼相关裁判要旨,是发展、完善我国法律规则体系的重要渠道,对我国以后的司法实践具有重要的指导作用。

因此,经由司法工作人员的智慧锤炼而成的实践理性是一块膏腴之地,其闪现的司法工作人员的理性之光既是萃取理论的富矿,也是提炼裁判要旨、形成司法规则的活水。

既有利于指导司法审判,也有利于构建新的理论。

因此判例研究方法是一项重要的研究范式。

因果关系认定问题是我国理论界传统的争点和难点,随着国外相关理论的纷至沓来,该问题处于风口浪尖,更成为理论聚讼的纷争之地。

且目前我国立法和司法解释并未确立因果关系认定的规则,司法裁判无据可依,该问题的解决更多依赖司法官的自由裁量。

这种情况下另辟蹊径的指导案例研究便具备了鲜活的生命力。

(二)研究样本本案的研究样本是在我国刑事审判中具有指导作用的案例。

笔者共收集到35个有关因果关系的案例,案例主要载于《中国刑事审判指导案例》和《人民法院案例选》。

《大话刑法》第二十二讲:客观要件---因果关系(介入因素)今天我们讲存在介入因素的案件,介入因素就是造成实害结果的因可能是危害行为导致的,也可能是半路杀出个程咬金,所以我们在价值评价阶段要重点分析,也就是找法律上的因果关系。

在分析此类案件时,可以按照介入因素两步走的方式来进行处理。

第一步先把介入因素找出来,然后看这个介入因素是否异常,如果这个介入因素不异常,那么我们就认为这个介入因素的出现,就是先前的犯罪行为引发的,那么这个介入因素导致的结果,也要算到先行行为头上。

这就是我们说,如果介入因素不异常,那最终的实害结果和先前的犯罪行为有因果关系。

所谓异常,就是这个介入因素跟先前犯罪行为是独立关系,不是引发关系,如果介入因素异常,那就走到第二步,比较先前犯罪行为和这个介入因素,谁对实害结果的发生作用大,谁作用大就跟谁有因果关系,如果作用一样大,都有因果关系。

案例一:狗蛋想杀害小芳,在举枪射击的时候,小芳剧烈反抗,在抢枪的过程中不慎触动扳机把自己打死了。

首先在这个案件中小芳夺取枪支,不慎触动扳机的行为为介入因素,这个介入因素不异常,因为别人举枪杀你,你不可能在那等死,所以小芳的死还是要算到狗蛋头上。

案例二:甲把乙打成重伤,甲后悔又把乙送往医院,然后医生在抢救的时候,医生存在轻微的过失,最后乙抢救无效死了。

那现在问乙死亡和甲的重伤行为有没有因果关系?首先此案的介入因素是医生的轻微过失,这个行为和甲先前的犯罪行为是独立关系,所以我们认为介入因素异常,两者没有引发关系,接下来判断第二步,死亡结果的造成有两个因素,一个是甲的重伤行为,一个是医生的轻微过失行为,重伤行为对死亡结果的作用更大,所以死亡结果要算到甲到头上。

案例三:甲把乙打成重伤,甲后悔又把乙送往医院,然后医生在抢救的时候,医生存在重大的过失,最后乙抢救无效死了。

那现在问乙死亡和甲的重伤行为有没有因果关系?首先介入因素是医生的重大过失,这个介入因素很异常,和先前的犯罪行为是独立关系,然后进入第二步,比较重伤行为和医生的重大过失,很明显医生的重大过失对死亡作用大,死亡结果要算到医生的头上,就不能算到先前的甲的重伤行为。

刑法中的因果关系判断标准⼀、何为因果关系因果关系⼀直被看作评价⾏为⼈有罪还是⽆罪的⼀项重要的参考因素,即⾏为⼈的⾏为与结果之间是否存在联系以及多个⾏为中何者起决定作⽤,因果关系的确定是刑事司法的重要研究内容。

因此,现代刑事司法中要想查明损害结果的发⽣原因,对因果关系的研究显得⾄关重要,对于理清损害结果发⽣原因的确定也⼗分重要,同时,对于刑法所保护的法益的维护以及实现司法公正具有重要意义。

⼆、因果关系的判断标准(⼀)条件说条件论认为,⼀切⾏为,只要逻辑上是结果发⽣的条件,都是结果发⽣的原因,因此,⼀切条件都具有同等价值,都是结果发⽣的原因。

[1]建⽴在“若⽆前者,即⽆后者”的基础之上,将引起所害结果发⽣的案件之中所存在的各种⾏为等同看待为损害结果的发⽣原因。

该种学说对于因果关系能够确定⼀定的范围,从⽽使违法⾏为能够得到应有的惩罚,此举避免了⾏为⼈实施极其轻微的犯罪⾏为从⽽导致严重后果的发⽣并以此来逃脱惩罚的现象的发⽣。

但是其存在的不合理之处也是显⽽易见的,该种学说使得实际上本不应受刑法处罚的⾏为也被划⼊该范围之内,从⽽造成了具体情节与定罪和量刑不相适应的结果,在⼀定程度上违背了刑法罪责刑相适应的原则。

对于条件论的缺陷,有学者进⼀步指出:“条件论的真正缺陷不在于扩⼤原因的范围,⽽在于运⾏机制本⾝:”思维排除法“应⽤的前提。

这就是⼈们必须事先知道条件是什么的原因。

”[2]该种观点从⾏为⼈的主观出发,即以⾏为⼈是否知道该⾏为会导致损害结果的发⽣为确定是否具有原因⼒的标准。

(⼆)原因说在条件说的基础上,为了弥补前者存在的不⾜,原因说被提出。

原因说尝试从客观上对条件范围加以限缩,原因说对⾏为与结果之间的联系进⾏实质性的判断⽽且产⽣了多种判断标准,如:必⽣原因说、直接原因说、最终原因说、决定原因说等。

多种判断标准的混合使得司法机关在确定结果发⽣的原因时产⽣多种判断结果,⽤⾃然科学的研究⽅法来代替逻辑学的研究⽅法,⽽这种做法不利于司法实践的正常进⾏,在法学界⽆论如何都不能这样做的。

论判断刑法因果关系的公式因果关系的判断:因果关系的判断分成两类:一类是没有介入因素的情况,另一类是有介入因素的判断。

1. 没干预因素的推论步骤(1)第一步——判断因果关系的前提:行为人的行为给法益制造、升高了法所不允许风险。

(2)第二步——危害结果就是表明出现的结果。

刑法中因果关系中的实害结果,就是指现实出现的结果,不包含假设的结果。

假设的结果与犯罪行为之间的因果关系被称作假设(假设)的因果关系,这种因果关系不是表明的因果关系,不被接纳。

(3)第三步——危害结果是规范保护范围内的结果。

每一个罪名、罪状规范都在保护一种法益,防止一种实害结果。

(4)第四步——危害结果就是行为人统辖范围内的结果。

因果关系探讨的就是还结果,就是行为人统辖内的结果,即为行为人自己存有责任和义务避免出现的结果。

如果避免结果的出现就是他人的统辖范围,则该结果无法免责于行为人。

2. 有介入因素的判断步骤:两步走不异常:引起关系先前犯罪行为与结果存有因果关系介入因素导致(阻断关系)干预因素与否异常先前行为导致异常:单一制关系谁的危害引致结果二者共同导致(叠加关系)3. 干预因素的种类(1)自然时间(2)被害人的特定体质先前行为引发被害人疾病发作,死亡结果与先前行为有因果关系。

先前犯罪行为没引起被害人疾病发作,丧生结果与先前犯罪行为没因果关系。

(3)被害人自身的行为(4)第三人的犯罪行为(5)阻断救助的行为在救助犯罪行为具备救活的可能性时,丧生结果归属于切断救助的犯罪行为,而不归属于先前犯罪行为。

无法查明的案件一、行为人就是一个人(一)一个人实施一个行为这一犯罪行为可能将形成重罪,可能将形成刑事犯罪,可能将不构成犯罪,无法查明到底就是哪种事实。

对此根据难以确定时有助于被告原则,挑选有助于被告的事实予以判定。

(二)一个人实施两个行为二、行为人就是两个人(一)两个人构成共同犯罪根据“部分实行,全部负责管理”原则,无法查明,二人均与结果存有因果关系。

(三)刑法上因果关系的认定传统刑法理论的观点:必然因果关系说与偶然因果关系说。

司法考试坚持的学说:以条件说为基础的因果关系理论。

1.条件说公式:实行行为与结果之间存在着没有前者就没有后者的条件关系时,前者就是后者的原因。

注意:作为条件的行为必须是有导致结果发生可能性的行为,否则不能承认条件关系。

例如,甲劝说乙自驾车旅游,希望乙发生交通事故而死亡,后来乙果真死于交通事故。

甲的行为与乙的死亡不存在因果关系。

2.禁止溯及理论:当一个行为或者事实独立地导致了结果发生时,就应当将结果归责于该行为(或归属于该事实),而不能追溯至先前条件。

注意:判断是否具有因果关系时,如果能从自然科学法则或者经验法则意义上确定引起与被引起关系的,直接认定因果关系。

几种特殊情况的因果关系:(1)因果关系的断绝。

前条件必然会导致结果发生,在结果发生之前,后条件导致结果发生。

前条件不是结果的原因。

例如,甲投放100%致死量的毒药毒杀乙,2小时后乙必死无疑。

在1小时50分钟的时候,张某开枪将乙击毙。

甲的行为与死亡结果之间不存在因果关系,成立故意杀人罪未遂;张某的行为与死亡结果之间存在因果关系,成立故意杀人罪既遂。

注意:因果关系的断绝、假定的因果关系实际上也是因果关系中断的情形,而这些理论都可以认为是“禁止溯及理论”的展开。

为了方便区别各种情形,本书单独加以讲解。

(2)因果关系的中断。

在因果关系的发展进程中,如果介入了第三者的行为、被害人的行为或特殊自然事实,则应通过考察介入情况的异常性大小、行为人的行为导致结果发生的可能性大小、介入情况对结果发生的作用大小等,判断前行为与结果之间是否存在因果关系(是否存在禁止溯及的情形)。

具体判断思路如下:首先判断介入因素的出现是否正常。

根据案件发生的时间、地点、周围环境等判断,如果介入因素的出现概率很高,那么介入因素的出现就是正常的,先前行为与结果之间的因果关系不中断。

反之,如果介入因素出现的概率很低,那么介入因素的出现就是异常的。

刑法上的因果关系一为什么要判断刑法因果关系?1 为判断是否成立犯罪提供根据。

如刑法第397条规定的“滥用职权罪”、“玩忽职守罪”中,滥用职权或者玩忽职守是不是造成“重大损失”的原因,就是判定是不是成立本罪的关键。

2 为判断是否成立犯罪既遂提供根据。

如刑法第266条所规定的“诈骗罪”当中,存在顺序发展的四个阶段:行为人实施虚构事实、隐瞒真相的行为——被害人陷入错误——在错误状态下处分财物——行为人获得财物。

这样四个阶段是环环相扣的,如果其中一个阶段出现问题,没有成为下一个环节的原因的话,就只能是构成诈骗罪的未遂犯,而不可能是既遂犯。

3 为正确选择法定刑提供根据。

如刑法第133条规定,交通肇事之后逃逸,“因逃逸致人死亡的,处七年以上有期徒刑”。

这里,“逃逸致人死亡”成为适用本款法定刑的关键。

案例:行为人凌晨4点驾车撞上他人,致使他人脑颅重伤后逃逸,他人被送往医院两个小时之后死去的案件中,行为人即便不逃逸,被害人也难逃死亡的厄运,在这种场合下,不能说逃逸是“致人死亡”的原因,因此,对于行为人就不能在“七年以上有期徒刑”的幅度之内量刑。

二如何判断刑法因果关系由于刑法因果关系的判断结构,是一个形式关系判断和实质关系判断所构成的双层结构,因此,刑法因果关系的认定,就要分为两个层次进行:(一) 形式关系之判断形式判断是事实判断,依照“条件关系”公式,行为和结果之间只要存在“没有前行为,就没有后结果”的关系,就可以说二者之间存在事实上的因果关系。

在根据条件关系公式判断事实关系的时候,必须注意以下几点:第一,行为只要是造成结果的共同条件之一,即可认定其为发生结果的条件。

第二,这里所说的“结果”,不是被害人“迟早会死亡”之类的抽象结果,而是指被害人在“某月某日某时某分以什么样的形态死亡”之类的“现实具体的死亡结果”。

第三,这里所说的“行为”,是指特定犯罪构成中的“实行行为”。

第四,在判断有无条件关系的时候,原则上,不得添加考虑“现实并不存在的假定条件”。

刑法的因果关系判断刑法中的因果关系,这可不是个能轻易搞懂的事儿!咱先来说说,啥是因果关系。

打个比方,你在马路上走,突然有人从背后狠狠推了你一把,你摔倒了,摔得鼻青脸肿,这推你的动作和你受伤之间就有明显的因果关系。

可要是你自己不小心踩空了摔倒,那就不能怪别人推你啦,对不对?刑法里的因果关系,那可复杂得多。

比如说,有人故意放火,结果房子烧没了,还伤了人,这放火的行为和房子被烧、人员受伤之间,因果关系清晰明了。

但要是有人在加油站抽烟,虽然没有马上引发火灾,可后来因为一个小小的火花导致了爆炸,那这抽烟的行为和爆炸之间有没有因果关系呢?再比如,一个人被车撞了,送到医院,结果医生手术失误,人没救回来。

那这起事故中,撞人的司机和伤者的死亡之间的因果关系怎么算?是司机全责,还是医生也得承担一部分责任?这就像是一场拔河比赛,两边的力量都在影响着最终的结果。

有时候,因果关系还会被一些意外情况给打乱。

就像你本来计划好周末去爬山,结果突然下起了暴雨,你去不成了。

这暴雨就是个意外因素,打乱了你的计划。

在刑法里也一样,一些意想不到的情况可能会让原本看起来很简单的因果关系变得扑朔迷离。

想象一下,有人拿刀去吓唬别人,结果那人受到惊吓,乱跑乱撞,不小心掉进河里淹死了。

拿刀吓唬人的这个行为和淹死的结果之间,是不是因果关系呢?这可不好说,得仔细琢磨琢磨。

还有啊,有人给别人下毒,可那人中毒后还没来得及发作,就被车撞了当场死亡。

那下毒这个行为和死亡结果之间又该怎么判断呢?是下毒导致的死亡,还是车祸导致的呢?这就像是一团乱麻,得慢慢理清。

咱再说说那种间接的因果关系。

比如说,有人骗了别人的钱,被骗的人想不开自杀了。

这骗钱的行为和自杀之间,有没有因果关系呢?是不是得考虑被骗的人的心理承受能力等各种因素呢?总之,刑法中的因果关系判断可不是一件简单的事儿,不能一刀切,得综合考虑各种因素,就像做一道复杂的数学题,要仔细分析每一个条件,每一个变量,才能得出准确的答案。

司法考试刑法中因果关系的判断标准问题司法考试刑法中因果关系的判断标准:学员问:因果关系的判断标准是什么?法律教育网老师回复:存在介入因素时,判断先前行为与最终结果有无因果关系,判断标准是:先前实行行为→介入因素→实害结果(1)先前行为对结果发生所起的作用大小作用大者,则先前行为与结果有因果关系;反之无。

这里的作用大小,是指先前行为导致结果发生的危险性大小。

这种危险性大小,是根据生活经验的盖然性大小(概率大小)来判断。

一般认为,重伤行为对死亡结果作用大,轻伤行为对死亡结果作用小。

(2)介人因素异常性的大小这是指在先前行为制造的危险流在发展过程中,出现了介入因素,该介入因素的出现是否异常。

对此主要考察先前行为与介入因素的关联性大小。

如果介入因素的出现是先前行为导致的,则介入因素这里包括四种情形:先前行为必然导致介入因素出现;先前行为通常导致介入因素出现;先前行为很少导致介入因素出现;先前行为与介入因素的出现无关。

大致而言,前两种情形的介入因素不算异常,后两种情形的介入因素较为异常。

例如,甲持刀近距离追杀乙,乙为了逃命而闯红灯,被车撞死。

乙的闯红灯行为不算异常。

又如,甲偷了乙一块钱,乙为了追回自己的一块钱而不顾危险闯红灯,被车撞死。

乙的闯红灯比较异常。

这表明,在判断介入因素的异常性,或者先前行为与介入因素的关联性时,不能孤立地判断,而应情景化判断。

例如,孤立地看,车祸的发生很异常,但如果情景化判断,则不一定。

例如。

甲突然将乙推到高速公路上,丙刹车不及轧死乙。

该车祸不算异常。

(3)介入因素本身对结果发生所起的作用大小作用大者,则表明先前行为与结果无因果关系;反之有。

上述三点需综合判断,根据少数服从多数原则得出最终结论。

根据介入因素三标准,上述例1 (车祸案)中,第一,重伤对死亡结果作用大,前后有因果关系;第二,车祸很异常,前后没有因果关系;第三,车祸对死亡作用大,前后没有因果关系。

综合结论,甲的重伤行为与乙的死亡没有因果关系。

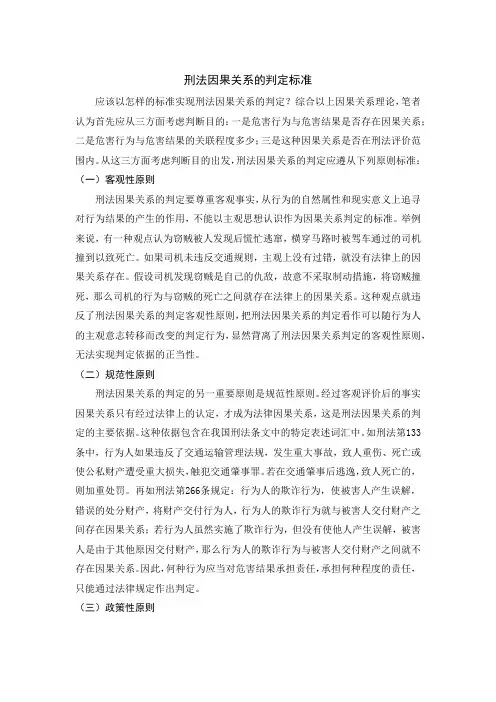

刑法因果关系的判定标准应该以怎样的标准实现刑法因果关系的判定?综合以上因果关系理论,笔者认为首先应从三方面考虑判断目的:一是危害行为与危害结果是否存在因果关系;二是危害行为与危害结果的关联程度多少;三是这种因果关系是否在刑法评价范围内。

从这三方面考虑判断目的出发,刑法因果关系的判定应遵从下列原则标准:(一)客观性原则刑法因果关系的判定要尊重客观事实,从行为的自然属性和现实意义上追寻对行为结果的产生的作用,不能以主观思想认识作为因果关系判定的标准。

举例来说,有一种观点认为窃贼被人发现后慌忙逃窜,横穿马路时被驾车通过的司机撞到以致死亡。

如果司机未违反交通规则,主观上没有过错,就没有法律上的因果关系存在。

假设司机发现窃贼是自己的仇敌,故意不采取制动措施,将窃贼撞死,那么司机的行为与窃贼的死亡之间就存在法律上的因果关系。

这种观点就违反了刑法因果关系的判定客观性原则,把刑法因果关系的判定看作可以随行为人的主观意志转移而改变的判定行为,显然背离了刑法因果关系判定的客观性原则,无法实现判定依据的正当性。

(二)规范性原则刑法因果关系的判定的另一重要原则是规范性原则。

经过客观评价后的事实因果关系只有经过法律上的认定,才成为法律因果关系,这是刑法因果关系的判定的主要依据。

这种依据包含在我国刑法条文中的特定表述词汇中。

如刑法第133条中,行为人如果违反了交通运输管理法规,发生重大事故,致人重伤、死亡或使公私财产遭受重大损失,触犯交通肇事罪。

若在交通肇事后逃逸,致人死亡的,则加重处罚。

再如刑法第266条规定:行为人的欺诈行为,使被害人产生误解,错误的处分财产,将财产交付行为人,行为人的欺诈行为就与被害人交付财产之间存在因果关系;若行为人虽然实施了欺诈行为,但没有使他人产生误解,被害人是由于其他原因交付财产,那么行为人的欺诈行为与被害人交付财产之间就不存在因果关系。

因此,何种行为应当对危害结果承担责任,承担何种程度的责任,只能通过法律规定作出判定。

刑法因果关系判断公式

刑法因果关系判断公式为:

1. 事实认定:

对于一件事情,首先需要查清事实,也就是判定相关行为是否发生。

事实是基础,没有事实,就无从谈起因果关系。

2. 因果联系判断:

有了清晰的事实之后,接下来需要判断该事实与被告人的行为之间是否存在因果联系,也就是被告人是否有罪。

判断因果关系时需要根据法律规定和相关证据来进行判断,确定被告人的行为是否是导致罪行发生的主要因素。

3. 违法性判断:

在因果联系已经确定的情况下,还需要判断相关行为是否符合法律规定的规范。

也就是说,这些行为是否是违法的。

综上所述,判断因果关系的过程需要基于事实去判断,再基于法律规范去判断,最后形成一个完整的判断结论。

论刑法中因果关系的认定[摘要]刑法中因果关系的认定在我国刑法理论界和司法实务中,主要采用“条件说”。

“条件说”是指行为人的行为只要是对结果自始至终发生作用的条件之一,就是该结果的原因。

刑法中因果关系包括重叠的因果关系、合义务的择一举动、二重的因果关系、假定的因果关系等情形。

至于行为是否构成犯罪,因果关系的认定只是其中的必要条件,还需要结合犯罪的其他构成要件来全面、具体分析。

[关键词]因果关系;条件说;犯罪构成要件一、案例概述某天晚上,被害人王某到犯罪嫌疑人张某、李某二人的住处,将房门撬开后进入屋内并且饮酒、休息。

当晚20时左右,张某、李某回到住处,发现王某将房间弄乱且满身酒气,二人非常气愤,于是打了王某几个耳光,并在其腿部、臀部踹了几脚,再驱赶王某离开未果的情况下,两人将王某拖出房间放在屋外的马路边,在拖拽过程中致王某背部受伤。

次日凌晨 2 时许,公安机关发现躺在公路边仍处于醉酒状态的王某,于是将其带回派出所,经过初查后立即将王某送至医院救治。

四天后,王某经救治无效死亡。

经法医尸检认定:王某是在患有强直性脊柱炎的基础上,大量饮酒、外伤后长时间暴露于室外低温环境以及淋雨等多钟因素致急性肺炎呼吸循环衰竭死亡。

本案例争论的焦点是:犯罪嫌疑人张某、李某的行为与被害人王某的死亡结果是否具有刑法上的因果关系?王某的死亡系多因一果,此种情形下,如何认定张某、李某的行为?二、刑法中因果关系认定的理论分析(一)刑法上因果关系的概念与特征刑法上的因果关系是指刑法规定的危害行为与危害结果之间存在的特定联系。

其特征有:1.是刑法条文所规定的危害行为与危害结果的关系;2.是刑法要求的特定联系,这种联系最基本的内容是引起与被引起的关系;3.查明存在因果关系是让行为人因其行为而对该结果负刑事责任的客观性条件。

确认危害行为与危害结果之间有因果关系,意味着犯罪构成客观要件中的两个因素,即危害行为与危害结果之间具备了法律规定或者要求的客观性联系,或者基本构成要件的行为与加重结果之间具备了法律规定或者要求的客观性联系。

刑法主观题笔记论述题:罪行法定原则,允许扩张,禁止类推;刑法的双重机能,保障机能和保护机能。

1.防卫行为我国通说采用合并说(区分切割说),整体上评价为防卫过当,推定有救助义务,特殊防卫,没有防卫限度,整体评价为正当防卫,推定没有救助义务,全案进行评价。

紧急避险有救助义务,存在避险过当。

2.因果关系:事实上的因果关系和法律上的因果关系,条件说得出事实上的因果关系,相当因果关系得出法律上的因果关系。

因果关系只解决客观问题。

故意还是过失,要看主观要件故意杀人者毁尸灭迹是高概率事件,整体评价为故意杀人的既遂;过失后毁尸灭迹不作为高概率事件。

3.间接故意没有未遂,只有直接故意有未遂的修正。

不交停车费,撞保安案,间接故意没有撞到保安,不成立未遂的犯罪。

4.跨构成要件的事实错误:普通的和特殊的,在普通的范围内重合,要在普通的构成要件范围内评价。

想偷钱却偷了枪,在偷钱范围内重合。

以为生产、不符合标准的医用器材罪,实际生产、销售伪劣商品罪,构成生产、销售伪劣商品罪。

销售5万以上构成既遂。

查封15万库存,未遂。

想走私假币,实际走私了枪支,构成走私国家禁止出口的货物、物品5.抢劫故意杀人属于抢劫致人死亡,抢劫杀人至重伤,属于抢劫致人重伤,抢劫故意杀人致人轻伤,属于抢劫罪和故意杀人的未遂。

因为没有抢劫致人死亡的未遂。

抢劫杀人未死,误以为死亡,抛尸使其死亡,通说观点整体认定为抢劫致人死亡,第二种说法抢劫罪、故意杀人罪的未遂和过失致人死亡罪。

6.构成要件的提前实现安眠药,故意杀人罪过量安眠药故意杀人罪;少量安眠药,过失致人死亡,后面再实施的杀人行为是不能犯。

掐脖子致人死亡,后实施杀人行为整体评价为故意杀人罪(认为掐脖子具有高度危险性),还有观点认为故意伤害致人死亡(认为掐脖子不具有高度危险性)杀人,把他人扔进河里,拉到绳子后,第三人剪断绳子,之前的行为构成故意杀人的未遂,后人故意杀人罪的既遂 B-C7.避险过当和防卫过当都可视为责任减免事由。

因果关系的判断刑法中的因果关系是指实行行为同危害结果之间的引起与被引起的关系。

在司法实践中,要将所发生的结果归咎于行为人,就必须要求行为人的实行行为与实际发生的结果之间具有原因和结果的关系,否则这种归责就违背了罪责自负的要求。

在刑事审判中,凡是因果关系需要判断的犯罪,都要求法官在判决书中有所表述,否则刑事判决难以令人信服。

但是,在这方面,我们还有许多不足。

一、因果关系理论的适用范围有的人认为,因果关系理论只在认定结果犯时有意义,其实这是一种误解。

因果关系虽然不是犯罪客观方面的构成要件,但却是认定犯罪的重要工具,所以,其适用范围较为广泛。

首先,因果关系是结果犯的构成要件要素之一。

例如,过失致人死亡、故意杀人等罪的成立,除要求有行为之外,还要求有死亡结果发生,没有此结果的,不成立犯罪或者只成立未遂。

即使有死亡结果,但如果因果关系不存在的,也是未遂。

例1,甲欲杀乙,在其坐飞机以前半小时投毒,乙在飞机起飞45分钟后必死无疑。

但在飞机起飞10分钟后,恐怖组织成员丙劫持航空器撞击建筑物,乙死亡的。

甲应负何种罪责?在这里,虽然有乙死亡的结果,但是,由于丙的介入使甲的投毒行为和乙的死亡结果之间的因果关系中断,所以,甲只负故意杀人未遂的责任。

其次,在处理行为犯时必须考虑因果关系。

如果危害结果和实行行为之间的客观联系不存在,行为人仍然只应承担犯罪未遂的责任。

有的人认为,行为犯一旦实施危害行为就构成既遂,这可能值得推敲。

例2,A为贩卖假币而向B打电话预定,在B将假币依约送给A之前,C却将A的邻居D定购的假币误送给A,A也稀里糊涂地将其收下。

A构成购买假币罪既遂还是未遂?购买假币罪是行为犯,犯罪成立与否与犯罪人是否最终取得假币无关。

但是,犯罪是否达到既遂状态,则与是否取得假币有关。

从表面上看,A实施了购买假币的实行行为,最后也取得了假币,似乎应当成立犯罪既遂。

但是,假币的取得不是因为其向C定购,而是C的误送,所以,实行行为和危害结果之间的因果关系并不存在,A只成立犯罪未遂。

刑法因果关系的判定规则刑法因果关系的判定标准一经确立,如何构建适应这一标准的判定体系就显得至关重要。

笔者认为,在刑法因果关系的各种理论和实践的基础上,不妨从行为对结果的作用力的存在与否以及这种作用力的大小两方面来构建。

(一)行为对结果是否存在作用力1.条件公式对行为对结果是否存在作用力的判断公式是:如果没有A(B、C……),就没有Z,则A(B、C……)就是Z的(事实)原因。

条件公式的判断规则过于简单,无法适应所有的情况,所以产生其他规则予以补充。

2.公式修正公式修正也被称作条件关系修正:假使某一场合同时存在几个条件,去除其中的一个,结果仍发生;去除全部的条件,结果不会发生;那么所有条件与结果之间都存在条件关系。

3.社会经验条件公式和公式修正都需要对条件的范围作出界定。

除了对危害结果起作用的行为本身,还有其他决定因素需要判定者运用一定的社会经验来判定因果关系的存在。

我们可从以下两方面着手:一是对确定的对象来说,行为或事件是异常的还是非异常的?只有异常情况下,才可能是法律判定的有效范围。

二是行为人的行为是有意识的、自由的行为,这种行为才可能是法律判定的有效范围。

4.客观归责客观归责的判定规则来源于客观归责理论。

它包含的要件有三:一是行为人的行为受害人制造了不被允许的危险;二是这个不被允许的危险的实现了;三是不被允许的危险的实现在构成要件的有效范围内。

客观归责的判定规则的目的是将行为与结果非本质的因果关系从真正的因果关系中分离开来,事实因果关系与法律因果关系的判定统一。

(二)行为对结果存在的作用力大小行为对结果的作用力是否存在,决定因果关系是否成立;行为对结果存在的作用力大小,决定因果关系的联系程度,决定刑法罪刑的裁量。

在一个因果关系条件存在的场合,只需考虑作用力是否存在的问题。

而在多个因果关系条件存在的场合,不同条件因果关系的作用力大小,就是量罪定刑的判定依据。

作用力大小的判定可遵循以下原则:1.作用事实距离结果近的优于作用事实距离结果远的举例来说,某甲在10年前因某乙交通肇事失去左腿,10年后在一起失火案中,因行动不便未能从火场逃出,导致死亡。

刑法上的因果关系刑法上的因果关系是指实行行为与危害结果之间引起与被引起的关系。

刑法因果关系决定了某一危害结果是否可以在客观上归责于行为人的行为(行为人对该结果承担责任),意义重大,而我国刑法理论界对刑法因果关系的认识存在分歧,因此有必要展开探讨。

刑法因果关系的特征刑法因果关系所具有的特征,影响对因果关系的判断与认定。

1. 时间顺序性。

原因(行为)在前,结果在后。

一旦查明了危害结果的发生时间,就不能将结果归因于结果发生之后实施的行为。

2. 复杂性。

刑法因果关系不仅存在一因一果的情形,有时也表现为一因多果、多因一果或多因多果。

3. 相对性。

刑法因果关系判断的两个阶段(因果构造)是:首先,针对结果,确定是哪个或哪些行为所致(可归因的行为)。

然后,针对该行为或该数行为,确定是否归责(可归责的行为)。

刑法因果关系是事实因果关系和法律因果关系两个层面的结合。

4. 确定性。

结果确实是由行为所引起。

如果因果关系无法查明,应坚持“存疑时有利于被告人”的原则,否定因果关系的存在。

5. 特定性。

因果“关系”是行为与结果的引起与被引起的关系。

行为是指实行行为,比如,为了早日继承财产而劝说被继承人乘坐飞机或者雨天散步,希望其发生交通事故或遭雷击。

即使造成死亡,由于劝说行为不是杀人的实行行为而直接出罪。

6. 现实性。

刑法因果关系探讨的是已发生的行为与结果的关系,是现实且具体的。

危害结果是指现实具体的结果。

比如,某罪犯即将被执行死刑,被害人家属冲破障碍,自己扣动扳机杀死了罪犯。

不能以罪犯要被执行死刑为由,否定家属行为与死亡结果之间有因果关系。

7. 客观性。

刑法因果关系是行为与结果的关系,属于犯罪客观方面的内容,行为、结果及其关系都具有客观性。

因此,刑法因果关系的判断应坚持客观说立场。

比如,甲以伤害故意对乙实施了一般只会造成伤害结果的行为,但甲没有料到乙是特殊体质的人,结果造成乙死亡。

甲的行为与乙的死亡结果之间应存在刑法因果关系,即死亡结果客观上归责于甲的行为。

刑法因果关系的判断技巧

总结人谭家宝

1.首先判断选项中的行为有几个,是一个还是两个?如果是一个,自然有因果

关系。

2.如果有两个行为和一个危害结果,,即A行为、B行为、C结果。

3.判断A行为是不是危害行为,如果不是危害行为,则A与C必定没有因果

关系,因为我们所说的因果关系是危害行为与危害结果之间的关系。

与C有因果关系的是B行为。

4.如果A行为和B行为都是危害行为,则判断B行为是不是介入因素【两个特

征:(1)介入因素必须是异常因素,即在案件当时,介入因素出现的概率很低(2)介入因素对危害结果的贡献接近100%】,如果是介入因素,则切断A 与C的因果关系,否则不切断。

请按照以上答题技巧,解答下面的真题

3.关于因果关系,下列哪一选项是错误的?

A.甲将被害人衣服点燃,被害人跳河灭火而溺亡。

甲行为与被害人死亡具有因果关系

B.乙在被害人住宅放火,被害人为救婴儿冲入宅内被烧死。

乙行为与被害人死亡具有因果关系

C.丙在高速路将被害人推下车,被害人被后面车辆轧死。

丙行为与被害人死亡具有因果关系

D.丁毁坏被害人面容,被害人感觉无法见人而自杀。

丁行为与被害人死亡具有因果关系

3.关于刑法上的因果关系,下列哪一判断是正确的?

A.甲开枪射击乙,乙迅速躲闪,子弹击中乙身后的丙。

甲的行为与丙的死亡之间不具有因果关系

B.甲追赶小偷乙,乙慌忙中撞上疾驶汽车身亡。

甲的行为与乙的死亡之间具有因果关系

C.甲、乙没有意思联络,碰巧同时向丙开枪,且均打中了丙的心脏。

甲、

乙的行为与丙的死亡之间不具有因果关系

D.甲以杀人故意向乙的食物中投放了足以致死的毒药,但在该毒药起作用前,丙开枪杀死了乙。

甲的行为与乙的死亡之间不具有因果关系

52.关于因果关系,下列哪些选项是错误的?

A.甲乘坐公交车时和司机章某发生争吵,狠狠踹了章某后背一脚。

章某返身打甲时,公交车失控,冲向自行车道,撞死了骑车人程某。

甲的行为与程某的死亡之间存在因果关系

B.乙以杀人故意瞄准李某的头部开枪,但打中了李某的胸部(未打中心脏)。

由于李某是血友病患者,最后流血不止而死亡。

乙的行为与李某的死亡之间没有因果关系

C.丙与同伙经预谋后同时向王某开枪,同伙射击的子弹打中王某的心脏,致王某死亡。

由于丙射击的子弹没有打中王某,故丙的行为与王某的死亡之间没有因果关系

D.丁以杀人故意对赵某实施暴力,导致赵某遭受濒临死亡的重伤。

赵某在医院接受治疗时,医生存在一定过失,未能挽救赵某的生命。

丁的行为与赵某的死亡之间没有因果关系

1.关于刑法上因果关系的判断,下列哪一选项是正确的?

A.甲为抢劫而殴打章某,章某逃跑,甲随后追赶。

章某在逃跑时钱包不慎从身上掉下,甲拾得钱包后离开。

甲的暴力行为和取得财物之间存在因果关系B.乙基于杀害的意思用刀砍程某,见程某受伤后十分痛苦,便将其送到医院,但医生的治疗存在重大失误,导致程某死亡。

乙的行为和程某的死亡之间没有因果关系

C.丙经过铁路道口时,遇见正在值班的熟人项某,便与其聊天,导致项某未及时放下栏杆,火车通过时将黄某轧死。

丙的行为与黄某的死亡之间存在因果关系

D.丁为杀害李某而打其头部,使其受致命伤,2 小时之后必死无疑。

在李某哀求下,丁开车送其去医院。

20 分钟后,高某驾驶卡车超速行驶,撞向丁的汽车致李某当场死亡。

丁的行为和李某的死亡之间存在因果关系。