格律诗-诗歌概论

- 格式:doc

- 大小:33.00 KB

- 文档页数:10

《中华诗词声律概论》(律诗篇)序言当代的格律诗创作,大多以近体格律诗为主,诗的句数、字数、押韵都要符合格律求,还要讲求平仄、粘对;作为一名诗词爱好者,在笔者的脑海里一直萦绕着这样一个问题:究竟什么是律?有人认为是创作时应当遵守的规律;也有人认为是音律,律诗之所以读起来朗朗上口,是因为有音乐旋律的存在。

笔者也倾向于第二种观点。

虽然律诗的发展经历了漫长的历程,但律诗的发展始终都离不开音律,因为诗从诞生之初就被赋予了音乐的特性。

元兢《诗髓脑》中明确提出了五音与五声的关系“声有五声,角徵宫商羽也。

分于文字四声,平上去入也。

宫商为平声,徵为上声,羽为去声,角为入声”诗歌随着时代的发展而发展,到了南朝时期,以沈约为代表的“永明体”对诗文声韵、体式提出了新的要求。

《南齐书》中记载:“时盛为文章,吴兴沈约,陈郡谢朓,琅琊王融,以气类相推彀。

汝南周颙善识声韵,约等文皆用宫商,将平上去入为四声。

以此制韵,有平头、上尾、蜂腰、鹤膝。

五字之中音韵悉异,两句之内,角徵不同,不可增减。

世呼为永明体。

”古人作诗有“四声八病”之说,而当下作诗只以平仄而论,平仄“合律”则已。

关于律诗的平仄,笔者认为平仄的概念属于诗律的范畴,但只是诗律的一部分,并不能完全代替整个诗律。

正如陈匪石先生在《声执》中所说:“以句法平仄言律,不得已而为之者也。

及声律无考,遂仅有句法平仄可循,如诗之五七言律绝矣”。

乐有千调无非五音,字以万计无非五声。

声、音相互依存互为表里,所以《律吕正声》中说:“《乐经》亡,则《礼》素而《诗》虚,是一经缺而三经不完也”据此,我们可以得出一个推论:声律即音律!根据这个推论,我们可以进行进一步的推论:律诗的押韵、粘对以及律诗的基本格式都与音律紧密相关。

在实际的创作中,我们经常会看到出律、失粘等字眼,相信不少人和笔者有着同样的困惑:我们在进行格律诗创作时,要遵循格律格式、要粘对、要押韵,那么律诗的基本格式为什么会有四种?粘对、押韵的依据是什么?我们反复强调格律,但对于格律的理解始终是比较模糊的。

生于河南巩县(今河南省巩义市)。

天宝中到长安,仕进无门,困顿了十年,才获得右卫率府胄曹参军的小职。

安史之乱开始,他流亡颠沛,为叛军所俘;脱险后授官左拾遗。

后弃官西行,客居秦州,又入蜀定居成都,一度在剑南节度使严武幕中任检校工部员外郎,故又有杜拾遗、杜工部之称。

晚年举家东迁,途中留滞夔州二年,出三峡,漂泊鄂、湘一带,贫病而卒,死于舟中。

杜甫生活在唐朝由盛转衰的历史时期,其诗多涉笔社会动荡、政治黑暗、人民疾苦,被誉为“诗史”;其人忧国忧民,人格高尚,诗艺精湛,被奉为“诗圣”。

他善于运用古典诗歌的许多体制,并加以创造性地发展。

他是新乐府诗体的开路人。

他的乐府诗,促成了中唐时期新乐府运动的发展。

他的五七古长篇,亦诗亦史,展开铺叙,而又着力于全篇的回旋往复,标志着诗歌艺术的高度成就。

他在五七律上也表现出显著的创造性,积累了关于声律、对仗、炼字炼句等完整的艺术经验,使这一体裁达到完全成熟的阶段。

杜甫是唐代最伟大的现实主义诗人,与李白并称“大李杜”。

存诗1400多首,有《杜工部集》传世。

[6]1.首联在首联在全诗有何作用首联细致的描写了诗人所处的环境奠定了凄凉孤独的感情基调。

首联有自比之意,诗人借景自比,借景抒情,表现出自己地位低下,孤独无依之感。

2.诗中运用了那些修辞手法,有何作用?星垂平野阔,月涌大江流。

是夸张的修辞把诗人所处的背景夸张的放大飘飘何所似?天地一沙鸥。

是比喻,有了前面的夸张,诗人把自己比喻成一只小小的沙鸥,在广阔平野,这样反而更加剧了诗人的内心的孤独,无助。

3.尾联中哪个字体现了全诗的感情基调?试做分析。

“飘”字体现了全诗的感情基调。

“飘”一个字就烘托出诗人流所,写出虽然诗人相当有名气,但是又病又老的时候,孤独又一次袭上心头。

一、背景分析“旅夜书怀”顾名思义就是旅途中夜里写下的抒发自己情感的诗。

唐代宗广德二年(764年)春天,杜甫携家人再次回到成都,给严武做节度参谋,生活暂时安定下来。

但不料第二年四月严武忽然死去,他不得不再次离开成都草堂,乘舟东下,在岷江、长江一带飘泊,这首诗是杜甫乘舟行经渝洲、忠州时写下的。

格律基础第一讲:格律诗概论和声调第一讲概论一知半解得到、黄校长等很多前辈们指点,从一个字到一句诗,再一联诗,诗次班不讲的章法,仅仅格律规则,特殊情况就定在三,主要指唐代以前的诗,主要指一种文体古诗我们本期课程主要就讲绝句和律诗的格律问题。

讲的古诗都是指绝句或律诗不再单独提出。

一首诗四句的不是都是绝句,要同时符合格律要求的才是一首诗四句的不是都是绝句,要同时符合格律要求的才是主要讲标准的律诗。

学格律诗首先要了解声调用来。

分平声仄声、去声入声归为仄声,但现代汉语没有入声,所以为了让大家积累入声字,特别入声列出来。

辨别平仄入声呢?情况下,古汉语的平声对应现代汉语的、阳平也就是一声和二声,仄声对应现代汉语的、去声也就是声和声但是有很多特殊的字,需要单独列出来记忆。

,汉语没有字也是需要积累记忆的。

感谢老师考虑特别周到,珍贵的资料就发群里了把杨眼镜老整理的详细资料再次分享大家,记得及时保存学习。

今天给大家识别法搜韵,大家可以百度“”,也可以在公众号中找“”,这个打开就是这了页面()在搜索栏搜你想的字,就出来的识别了。

搜几次,特殊的就记下了。

深入地学习,参加比赛,一定要熟练掌握平仄入。

如果快速入门,今天给大家介绍中华韵没有入声字,也有四个声调,:阴平阳平上声去声第一声第二声第三声第四声例如:妈麻马骂(阴平)(阳平)(上声)(去声)我们简单地一声二声为平三声四声归为仄声。

平仄就非常简单了。

,我们小学语文的领军人物清华小——窦桂梅老师就在小学二年级的课堂,用现代汉语的声调为孩子们了平仄。

赞同她的观点,她说:“我们先用最简单的方法让孩子们很容易地古诗词格律,了,喜欢上了,深入学习研究的可能。

”今天我就用教小学生的方法讲平仄,结合现代科技大家了解古韵平仄,目的是帮助大家快速入门。

来试一试,,按新韵是二声,归为平声查,是入声。

辨别,作业格式:标平、仄、入,新韵平、仄。

词格律:新韵:一讲:用古韵新韵的老师也可以古韵新韵都标,以古新韵的不同。

诗歌形式知识:什么是格律诗?有哪些常见的格律格律诗是指一种诗歌形式,它要求诗歌中的字数、音律、韵律等都按照一定的规律排列,诗歌的格式、韵脚都是严格规定的,不同的格律诗有不同的构成要求和结构形式。

在中国古代诗歌中,格律诗是一种非常常见的诗歌形式,其起源可以追溯到唐代。

唐代的诗歌风华绝代、以高度自由性和纯艺术性著名。

然而,经历了五代十国之后,格律诗逐渐成为了中国古代诗歌的正统。

这也促进了古代诗歌的发展,并产生了很多形式多样、风格迥异、具有特色的格律诗。

在中国古代诗歌中,以五言绝句、七言绝句、五言律诗、七言律诗等为代表的四种格律诗最为常见,它们都有着自己的构成要求和韵律规定。

1.五言绝句五言绝句是中国古代诗歌中最为普及的一种格律诗,它要求每句诗句由五个字组成,一般由四句组成一首诗。

五言绝句的韵律要求是“仄平平仄平平”,是一种四声平仄对半的韵律。

2.七言绝句七言绝句是与五言绝句相对应的一种格律诗,在构成上它与五言绝句相似,但是每句诗句由七个字组成。

在韵律上,七言绝句的韵律要求是“平仄仄平平仄仄平”,是一种五声平仄对半的韵律。

3.五言律诗五言律诗是五言格律诗的一种,它在结构上与五言绝句类似,但是比五言绝句要多出一句。

五言律诗的韵律要求是“仄平平仄平仄平”,也是一种四声平仄对半的韵律。

4.七言律诗七言律诗是七言格律诗的一种,它在结构上与七言绝句类似,但同样多出一句。

在韵律上,七言律诗的韵律要求是“平仄仄平平仄仄平平仄仄”,是一种七声平仄对半的韵律。

总的来说,格律诗作为一种规范化的诗歌形式,对于诗歌创作的规范化和句子表达的凝练化都有着很大的作用。

而在中国古代诗歌中,格律诗的出现也推动了中国古代诗歌发展。

同时,格律诗也反映了诗人在结构、韵律方面的完美追求,反映出诗人的才华和艺术成就,有着重要的历史和文化价值。

通俗易懂解释->所谓格律诗就是一种规定每句诗歌的字数、音律、韵律等一些要素都按照一定的规律排列的诗歌形式。

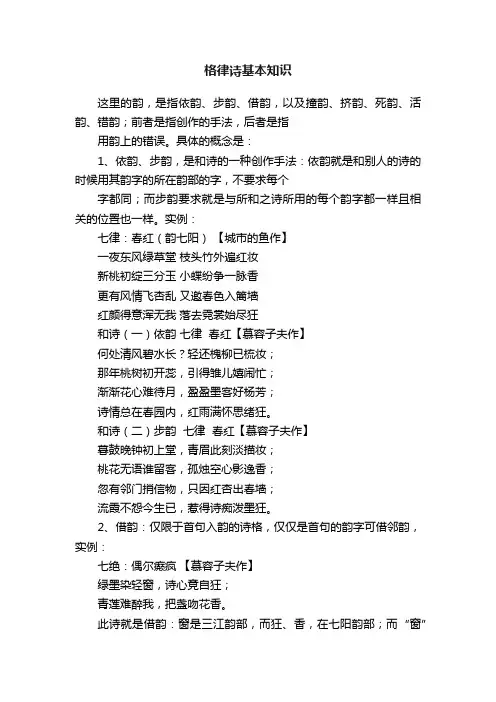

格律诗基本知识这里的韵,是指依韵、步韵、借韵,以及撞韵、挤韵、死韵、活韵、错韵;前者是指创作的手法,后者是指用韵上的错误。

具体的概念是:1、依韵、步韵,是和诗的一种创作手法:依韵就是和别人的诗的时候用其韵字的所在韵部的字,不要求每个字都同;而步韵要求就是与所和之诗所用的每个韵字都一样且相关的位置也一样。

实例:七律:春红(韵七阳)【城市的鱼作】一夜东风绿草堂枝头竹外遍红妆新桃初绽三分玉小蝶纷争一脉香更有风情飞杏乱又邀春色入篱墙红颜得意浑无我落去霓裳始尽狂和诗(一)依韵七律春红【慕容子夫作】何处清风碧水长?轻还槐柳已梳妆;那年桃树初开蕊,引得雏儿嬉闹忙;渐渐花心难待月,盈盈墨客好杨芳;诗情总在春园内,红雨满怀思绪狂。

和诗(二)步韵七律春红【慕容子夫作】暮鼓晚钟初上堂,青眉此刻淡描妆;桃花无语谁留客,孤烛空心影逸香;忽有邻门捎信物,只因红杏出春墙;流霞不怨今生已,惹得诗痴泼墨狂。

2、借韵:仅限于首句入韵的诗格,仅仅是首句的韵字可借邻韵,实例:七绝:偶尔癫疯【慕容子夫作】绿墨染轻窗,诗心竟自狂;青莲难醉我,把盏吻花香。

此诗就是借韵:窗是三江韵部,而狂、香,在七阳韵部;而“窗”是仄起首句入韵的第一句诗的诗尾字,若在其它格(非首句入韵,不管是平韵和仄韵)是不可以的。

就是在要求的格内,非此位置,比如第二第四等,也是不行的。

律诗的借韵原理同上。

3、撞韵:就是不用韵的那一句(比如七绝的第三句)最后一个字也用了韵脚同韵母的仄声字。

实例:若是我这样写,那么就是撞韵了:暮鼓晚钟初上堂,青眉此刻淡描妆;流霞不怨今生【享】,惹得诗痴泼墨狂。

这个【享】就是平声韵的同韵母仄声字,乃是撞韵。

4、挤韵:就是诗句中过多的使用了同韵母的字,造成句读拗口。

实例:若我这样写,就是挤韵了:暮鼓晚【红】初上堂,【芳】颜此刻淡描妆;情【场】不怨今生已,惹得窗【凉】泼墨狂。

大家读,是不是拗口?此乃挤韵。

5、如果整句诗的句读重心,落在了最后一个字上:这样的诗句我们称之为“死韵”。

格律诗是一种什么样的诗一首诗歌总是有其独特的韵律在,那么格律诗你了解多少,就让小编带你来了解下格律诗的一些常识吧。

格律诗是一种什么样的诗一、格律诗的基本知识格律诗就是按照一定的格律所作的诗。

什么是格律呢?就是格式和规律的意思,也就是规格和程式。

掌握诗的格律,首先应该了解我国古典诗歌的发展概况。

这里我们不是我们从文学史的角度,而是从诗歌形式(也包括诗歌规律)的角度简单作些介绍。

我国最早的两部诗集是《诗经》和《楚辞》。

《诗经》是以四言为主,《楚辞》是以六言为主(加上"兮"就是七言)。

汉代是辞赋创作的繁荣时期,文人创作的诗歌不太多。

汉乐府中有思想性和艺术性都很高的的作品。

从体裁上讲,乐府主要的特点是配乐诗歌。

乐府本是汉代设置的官署的名称,它负责收集民歌并把她们配上乐谱。

后来就把这些配乐的歌词也称为"乐府"。

南北朝也有乐府诗。

魏晋南北朝时,有一些文人用乐府题目写诗,如曹操写过《短歌行》,鲍照写过《拟行路难》等。

宋代郭茂倩选编的《乐府诗集》,是民间和文人创作的乐府诗的总集。

汉朝还产生了两种新的诗体:五言诗和七言诗。

五言诗起源于西汉民谣,《古诗十九首》就是很成熟的五言诗。

最早的七言诗是《柏梁台诗》。

三国曹丕的《燕歌行》是第一首完整的七言诗,但它还是句句押韵的,隔句押韵的七言诗最早的是鲍照的《拟行路难》之一和之三。

从齐梁时期开始,诗歌在形式上逐渐发生了变化,这变化主要是随着四声的发现而在诗歌中开始讲究平仄,注意用平仄来造成诗歌的音乐美。

当时有所谓的"永明体"(永明是齐武帝的年号),它的特点是讲究声律,沈约和谢眺是永明体的代表作家。

齐梁时期写文章也注重骈偶,骈体文正是那个时期形成的。

这种风气也影响到律诗创作,在诗歌创作中也逐渐注意对仗。

这种趋势发展的结果,在唐代初年就正式形成了一种以讲究平仄、对仗为特点的格律诗。

在唐人看来,这是一种新的诗体,称之?quot;近体诗"又称"今体诗"。

格律诗的基本特点格律诗,也称为近体诗或格律词,是一种具有严格音韵和格律的诗歌形式。

它是中华文化传统的重要组成部分,具有独特的美学价值和艺术魅力。

一、音韵格律诗的音韵严格,要求每句诗的声调和谐,并按照韵律规律排列。

一般来说,格律诗采用平仄声调,以四声为基础,将声调分为平仄两大类。

平声包括阴平和阳平,仄声包括上声、去声和入声。

平仄声调的交替使用,使得诗歌的音韵富有变化,高低起伏,形成了音乐美感。

在音韵方面,格律诗还要求押韵。

押韵是指将同一韵部的字在一定位置上重复出现,以形成回环往复的音乐效果。

一般来说,格律诗采用平声韵或仄声韵,每首诗的韵脚必须是同一韵部的字。

二、对仗除了音韵之外,格律诗还注重对仗。

对仗是指在诗歌的前后两句或上下两联中,采用相对应的词语或句子来表达相似或相反的含义。

对仗可以分为正对和反对两种形式。

正对是指在上下两句中,上句和下句的意义相近或相似,相互补充;反对则是指在上下两句中,上句和下句的意义相反或相对,相互映衬。

对仗的使用不仅使诗歌的结构更加严谨,同时也增强了诗歌的艺术表现力。

通过运用对比、映衬等手法,对仗使得诗歌更加生动形象,给读者留下深刻的印象。

三、结构格律诗的结构也具有独特的特点。

一般来说,格律诗分为绝句和律诗两种形式。

绝句是四句一首,律诗则是八句一首。

律诗又分为五言律诗和七言律诗,分别是每句五个字和七个字。

在结构上,格律诗要求每句诗的字数必须相同,而且要按照一定的顺序排列。

五言律诗每句五个字,七言律诗每句七个字。

无论是绝句还是律诗,其结构都要求严谨、统一、完整。

这种结构特点使得格律诗具有一种规律性的美感,让人在阅读时能够感受到强烈的音乐感和节奏感。

四、意象除了音韵、对仗和结构之外,格律诗还注重意象的营造。

意象是指诗歌中通过形象描写来表达思想感情的意境。

在格律诗中,意象的营造是一种重要的表现手法。

诗人通过形象描写来传达自己的情感和思想,使读者在感受诗歌意境的同时,也能够体验到一种深刻的情感共鸣。

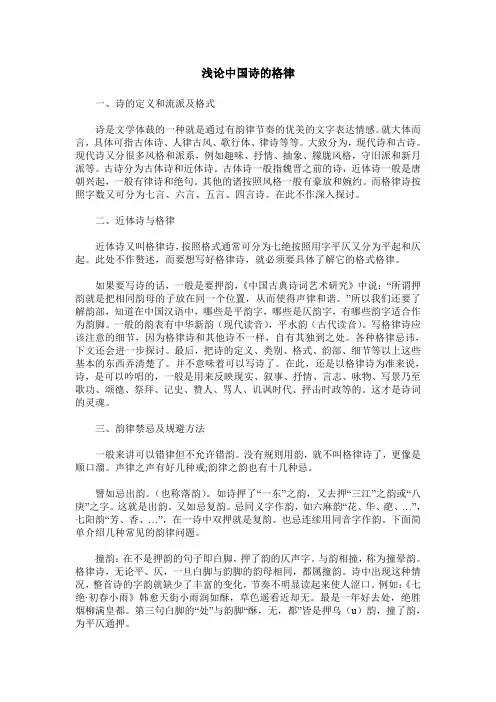

浅论中国诗的格律一、诗的定义和流派及格式诗是文学体裁的一种就是通过有韵律节奏的优美的文字表达情感。

就大体而言,具体可指古体诗、人律古风、歌行体、律诗等等。

大致分为,现代诗和古诗。

现代诗又分很多风格和派系,例如趣味、抒情、抽象、朦胧风格,守旧派和新月派等。

古诗分为古体诗和近体诗。

古体诗一般指魏晋之前的诗,近体诗一般是唐朝兴起,一般有律诗和绝句。

其他的诸按照风格一般有豪放和婉约。

而格律诗按照字数又可分为七言、六言、五言、四言诗。

在此不作深入探讨。

二、近体诗与格律近体诗又叫格律诗,按照格式通常可分为七绝按照用字平仄又分为平起和仄起。

此处不作赘述,而要想写好格律诗,就必须要具体了解它的格式格律。

如果要写诗的话,一般是要押韵,《中国古典诗词艺术研究》中说:“所谓押韵就是把相同韵母的子放在同一个位置,从而使得声律和谐。

”所以我们还要了解韵部,知道在中国汉语中,哪些是平韵字,哪些是仄韵字,有哪些韵字适合作为韵脚。

一般的韵表有中华新韵(现代读音),平水韵(古代读音)。

写格律诗应该注意的细节,因为格律诗和其他诗不一样,自有其独到之处。

各种格律忌讳,下文还会进一步探讨。

最后,把诗的定义、类别、格式、韵部、细节等以上这些基本的东西弄清楚了。

并不意味着可以写诗了。

在此,还是以格律诗为准来说,诗,是可以吟唱的,一般是用来反映现实、叙事、抒情、言志、咏物、写景乃至歌功、颂德、祭拜、记史、赞人、骂人、讥讽时代、抨击时政等的。

这才是诗词的灵魂。

三、韵律禁忌及规避方法一般来讲可以错律但不允许错韵。

没有规则用韵,就不叫格律诗了,更像是顺口溜。

声律之声有好几种戒;韵律之韵也有十几种忌。

譬如忌出韵。

(也称落韵)。

如诗押了“一东”之韵,又去押“三江”之韵或“八庚”之字。

这就是出韵。

又如忌复韵。

忌同义字作韵,如六麻韵“花、华、葩、…”,七阳韵“芳、香、…”,在一诗中双押就是复韵。

也忌连续用同音字作韵。

下面简单介绍几种常见的韵律问题。

撞韵:在不是押韵的句子即白脚,押了韵的仄声字。

格律诗常识格律诗发源于南朝齐永明时沈约等讲究声律、对偶的新体诗,至初唐就开始出现广义五律,武周年代沈佺期、宋之问定型狭义七律,其成熟于中晚唐时期。

一、什么是格律格律,就是格和律的合称。

格:平仄、字数、对、粘、对仗、押韵、起、承、转、合,合称为“格”。

律:音律、声律、韵律,合称为“律”。

格+律=格律。

音律:指四声。

1.指音乐的律吕、宫调等。

2.泛指乐曲,音乐。

3.文字声韵的规律。

(唐)封演《封氏闻见记·声韵》:“永明中,沈约文词精拔,盛解音律,遂撰四声谱。

”声律:中国古代对诗和骈文在声调、音韵、格律等方面的要求。

三国时以宫、商、角、徵、羽分韵,首以五声配字音。

南齐开始分别字的平上去入四声。

唐朝以上去入为仄,平仄相配,逐渐形成了平仄协调的格律。

韵律:平仄和押韵规范,主要指讲究字词的搭配、音调的和谐。

为了表述方便,人们习惯性地设置了平仄符号,我们先记住这些符号:平:○ ○○ ○○○仄:● ●● ●●●可平可仄:⊙○⊙●平韵:△仄韵:▲二、格律诗的主要特点1,限定字句。

每首限定八句,每句七个字或者五个字。

五律每句五字,全首共40字;七律每句七字,全首共56字。

2,押韵。

限定用平声韵,而且一韵到底,中间不得换韵。

五律以首句不入韵为正例,入韵为变例。

七律以首句入韵为正例,不入韵为变例。

3,四声。

汉语基本上是以两个音节为一个节奏单位的,重音落在后面的音节上。

以两个音节为单位让平仄交错,就构成了近体诗的基本句型,称为律句。

我们通常把押韵、四声、平仄、对仗称为诗词的四大要素。

4,平仄。

每句的句式和字的平仄都有明确规定。

5,对仗。

每首诗中对仗联可以多到四联,至少要有两联,这是律诗的重要特点。

6,粘对。

一首律诗每两句为一联,共四联,第一联(第1,2句)称“首联”(或起联),第二联(第3,4句)称“颔联”,第三联(第5,6句)称“颈联”,第四联(第7,8句)称“尾联”(或结联)。

联内要求对仗,上下联之间要求粘。

汉语新诗格律概论(孙逐明)第一节青涩的新诗诗歌是语言的艺术,而艺术如果缺乏形式美就很难传达诗人的感受,并引起读者的共鸣。

中国古典诗歌形式的发展经历了诗经、楚辞、唐诗、宋词和元曲,其中唐诗是中国诗史的巅峰——唐诗以前是古典诗歌的青涩时代;唐诗的崛起使古典诗歌摆脱青涩走向成熟。

诗歌发展到今天,我们很容易忽视这样一个事实:从形式角度来说,是一位诗论家的一篇诗论造就了唐诗的鼎盛,造就了唐诗、宋词、元曲的几百年各领风骚!这就是——南朝诗论家沉约的“四声八病说”!四声八病说导致了律体诗歌〔近体和宋词元曲〕的崛起,成为了古典诗歌主体之一。

唐诗以前是没有大家心目中的“格律体”的,自唐诗一直到元曲,这才诞生并发展了大家心目中的“古典格律体”;也正是这种大家心目中“古典格律体”和“古典自由体”相互影响,交相辉映,这才促使汉诗形式从青涩走向成熟。

郭沫若的《凤凰涅盘》一诗,表达出人们对白话新诗诞生的狂喜;可是,新诗已经走过近一个世纪了,却存在这样一个不可否认的现实:涅盘后的新诗并没有展翅高翔,成就远远比不上古典诗歌,能众口传诵的新诗简直凤毛麟角。

新诗的读者群越来越少。

白话新诗有瑕瑜互见的两大显着特点:一是生动活泼的白话文替代了僵死的文言文,诗歌题材空前广泛;二是诗歌日渐趋向散文化,诗歌的音乐性特征已经式微。

所以,大部分新诗是离开了“诗歌”的本意的,很多不过是分行的散文,或只是有诗意的散文而已。

新诗的形式处于很幼稚的阶段。

须知,诗的内容和形式是一对互补结构;互补结构的严重偏缺,形成不了更完整的说话方式,也同时使内容的表达出现失语状态,并影响大众对诗意的接受。

以往的诗论总是过分强调内容对形式的制约,而对形式美及其规律的重要性似乎过于忽视了。

从新诗中内容和形式的背离来看,我们可以认为:新诗的发展尚处于青涩的少年时代!第二节研究方法论一谈到新诗形式,特别是谈到新诗格律化,大家会觉得这是老生常谈,毫无新意可言。

先有以闻一多为代表的五四诗人“戴着镣铐跳舞”的尝试,后有卞之林、何其芳、胡乔木等人“每行顿数大致相等”的倡导;最近互联网上,又有《新学院》网站上发起的一次关于新诗形式的论争,发出了新诗注重音韵节奏和平仄规律研究的呼声。

格律诗知识介绍诗词格律知识漫谈(⼀)概说诗歌的本质为什么⼀开始不说基础知识,却谈诗歌的本质这种理论性很强的东西呢?我们这个集体,⼤多数对诗歌有⼀定的了解,很多⼈喜欢创作诗歌,尤其是喜欢创作古体形式的诗歌。

这要求我们不仅要在形式上认识诗歌,更应该从内容上理解诗歌,在规律上把握诗歌,这样才有可能创作出⾼⽔平的作品来。

如果仅仅照猫画虎,那么即使有进步,幅度也不会太⼤,甚⾄可能会误⼊歧途。

如果我们长时间地写作现在这种形式的作品,可能慢慢会有⼈觉得:“写诗没什么了不起,我也会写诗!”可是在内⾏⼈的眼前⼀亮出来,兴许会被⼈家笑话,弄得⾃⼰很尴尬。

既然我们喜欢,为什么不通过努⼒,将来有⼀天让所谓的专家看过之后,⼤吃⼀惊呢?据我了解,这个群的朋友们年龄都不很⼩,⼈们不仅有⽐较丰富的⽣活基础,更积累了丰富的情绪感受,积淀了厚实的⽂化素养。

也就是说,我们有条件从⾼点起步!了解诗歌的本质,有助于确定诗歌创作的动机,能影响诗歌写作的⽬的,⽅式⽅法,以及创作的原则,正如我们要做⼤⽶饭,我们⾸先得知道做出来的饭是要⼈吃的,那么我们做饭的时候就必须得把⽶淘洗⼲净,然后要把饭做熟,⾼⽔平的还可以根据⾃⼰的喜好让饭的软硬程度适合⾃⼰的⽛⼝。

如果我们事先不知道这些(像写诗),不管三七⼆⼗⼀,拿来就放锅⾥做,碰巧了能吃下肚,碰不巧就会做成猪⾷。

了解诗歌的本质就是让我们在创作的时候有原则地写诗,有⽅法地写诗,按照诗歌的规律写诗,然后写出优美的⼤作来。

关于诗歌的本质,向来有不同的说法。

⾔志说(《尚书·尧典》、《诗⼈序》),缘情说(陆机《⽂赋》),摹仿说(亚⾥⼟多德《诗论》),想象说(华兹华斯《关于浪漫主义》),押韵说(全世界都有,除希伯莱外,他们没有韵母,但也有它法,如从上⾄下贯顶法等),灵感说(柏拉图),语⾔结构说,感觉说,思维说,法度说,表现说,格律说,韵律说,声韵说,⾳乐说,平仄说,主情说,意境说,凝练说,浪漫说,理性说,经验说,⽣活说,感染说,⼈性说,分⾏说等等不⼀⽽⾜。

意义:诗歌自由表现了个体生命心灵深处的超越性追求。

年轻人处在理想追求的岁月,写诗正是百年一遇。

诗歌具有永久的审美生命,是文学的最高形式

定义:有言志说、缘情说、想像说、感觉说,法度说、押韵说、语言结构说、综合说等,这些定义都是片面的。

诗歌是一种直接表现创作主体心理活动并有一定语言形式的文学体裁。

可称“表现说”。

从根本上来说是要表现人即创作主体的能动本质,而不是为着反映创作主体之外的事物的。

为了真实表现诗人的心理活动这一目的,常常不顾心理活动所反映的客观事物是如何的变形。

第二讲诗歌语言

最本色的文学语言,特殊功能:

A、抒情,接近于描绘功能小的音乐。

B、有机信息系统,一个字,能产生神奇效用。

如“朱门酒肉臭”中的“朱门”,成了统治阶级的代名词,有很多含义,还有作者和读者的感受。

C、独立审美价值,可以把玩。

小说可以抛开语言,复述故事,而诗歌不能离开语言。

D、总的要求是表现个性的心理感受,

具体要求有四:一是多义性,既有表层义,又有深层义。

主要用象征手法。

如松梅雪竹、长城、百合花等。

传统象征过于理性,形成僵化的套路。

还有暗示、双关、婉转等。

二是跳跃性,超过任何文体语言。

因为表现心理快速活动。

不要任何介词、连词等中介质--关联词。

如“鸡声茅店月,人迹板桥霜”。

还可以逻辑混乱,任意交错。

如时间和空间交错。

如《背时的爱情》中诗人与古代的美人谈恋爱。

三是可感性,要有色彩感、立体感和具体感(化抽象为具象)。

诗中有画。

四是音乐性,既有内在音乐性即情绪的律动,又有外在音乐性即声音的回环(押韵、•节奏和声调)。

对原始感情起一种节制作用。

节奏是起决定作用的因素,是事物的节奏和人的生理节奏--呼吸的调节及运动感觉的反映,是音组和停顿的有规律的安排。

一字一音节,有独立意义的单音节、双音节或多音节构成一个音组,每组后面有或长或短的停顿。

古诗:五言“二、二、一”。

新诗自由开放,独特创造,变化中有规律。

最早的诗都可以唱,诗歌不分。

原始民族的抒情诗,•主要的性质是音乐。

我国自六朝沈约写出《四声谱》以后,诗从诗歌中开始分化。

但是,诗与音乐还是有异曲同工之妙。

唐诗有不少已被谱曲演唱。

诗歌的音乐性的作用是对原始、粗硬、强烈的感情起一种节制作用,•使之转化为一种有规律的

运动,加深诗味,唤起读者的审美注意,•把一些实用的非诗的想法排开去。

内在音乐性是内心情绪的律动,即高低起伏、长短快慢等。

外在音乐性主要表现在声音的回环上,可以说是一种数的比例关系。

•

主要有:押韵是使相关诗句末尾一个音节韵母相同或相似。

•对待押韵应持开放的态度,尊重诗人的艺术追求;只要完美地传达出内在的情感,可有可无。

•无韵崐诗可以其它手段显示音乐性,如诗行排列。

首先要选韵。

同类的韵形成韵部。

现在通行的是十三辙,即十三类:中东、人辰、江阳、言前、发花、怀来、灰堆、遥条、油求、梭波、一七、姑苏、乜斜等。

每个韵部发音部位、开口程度不同,音调音域也不一样。

有的响度高,•昂扬、亢奋,如江阳、发花等。

有的响度低,苦闷、沉重,如灰堆、一七等。

要因情选韵,因情变韵。

其次是转韵。

较长的诗,情绪流动变化,这就要在语音形式上体现出来。

如果一韵到底,易于给人单调、疲劳之感。

转韵可以使文气一振。

•如《春江花月夜》,四句一韵,流丽婉转,委婉缠绵。

再次是押韵方式。

主要有连句韵--每行都押、隔句韵--古代就有“一三五不论,二四六分明”的要求、随韵--两句一换如信天游、•交韵--第一行和第三行押韵、第二行和第三行押韵等。

其它还有抱韵,第一行与第四行押韵,第二行和第三行押韵。

这是西方十四行诗的正宗韵格。

声调发音过程中音高和音长的变化。

沈约《四声谱》最早研究这个问题。

新诗只能注意而已。

特别是在朗诵诗歌需要时。

节奏本是音乐术语,是诗歌外在音乐性中起决定作用的因素。

在大自然和生活中,任何事物都有节奏。

诗歌的节奏是事物的节奏和人的生理节奏--呼吸的调节及运动

感觉的反映。

诗歌节奏是音组和停顿的有规律的安排。

在汉语中,一个字一般是一个音节,有独立意义的单音节、双音节或多音节构成一个音组,每组后面有或长或短的停顿。

古诗的节奏:五言“二、二、一”;七言“二、二、二、一”。

新诗的节奏:自由开放,独特创造;每行大致相当,变化中有规律。

第三讲诗歌分行

新诗没有古诗词的固定音乐规定,引进西方分行,加强节奏感和旋律感以达到音乐性的效果。

A、分行适应诗情而长短、疏密、参差。

诗行遵从诗歌内在律--情绪节奏,其外形是将内心情绪视觉化展示出来的结构形式。

惠特曼表现开国时开拓豪放、自由浪漫的情感,诗行很长,犹如新大陆疆界的广阔苍茫。

马雅可夫斯基表现了十月革命的剧变,诗行呈现楼梯形,起伏大,参差不齐。

B、诗行运用省略、跳跃,随意性较大,产生新的结构意义。

如上下诗行并臵产生新意:“朱门酒肉臭,路有冻死骨”。

C、分行把视觉间隔化为听觉间隔,显示节奏。

•这是在阅读中产生的效果。

连在一起读就无法显示节奏。

D、分行引起审美注意,让人用诗的心理来欣赏。

要求:A、注意行与行有机组合。

关键是跨行--一句话占两行以上。

这是为了让人停顿,集中注意力去欣赏下一行--强调最有价值、最光彩的语言。

B、分行是发展变化的,应有独创性。

如传统的情绪图案,变为象形图案和会意图案。

C、分行更重视诗的视觉效果,从“听觉艺术”变为“视觉艺术”。

这是因为新诗内在的复杂性和多层性,难以直接通过朗诵来表达,只能用文字排列来保持诗意。

卡勒(美)认为,一段文字是否是诗,未必取决于语言本身,而是取决于文字排列即视觉形式。

一条新闻可以排列成诗:昨天在七号公路上一辆汽车时速为一百公里时猛撞在一棵法国梧桐上车上四人全部死亡

视觉上强调了关键词语。

如“猛撞”,包含较多心理容量。

“死亡”,突兀而至,触目惊心。

第四讲辩证技巧

诗歌更为重视辩证技巧。

诗歌是艺术生命,只有辩证技巧才能写好它。

举例:从主客体关系上有主观与客观、有我与无我等;从艺术构思上有形与神、

虚与实、大与小、藏与露、全与不全、抽象与具象、有限与无限、似与不似、单纯与复杂、夸张与写实等;从艺术表达上有疏与密、曲与直、断与续、出与入、正与反、抑与扬、巧与拙、生与熟等;从艺术风格上有华丽与朴素、自然与雕饰、强烈与冲谈、阳刚与阴柔、沉着与飘逸等。

重点:

1.有我与无我:我,是自我意识。

无我,是对自我的超越,而非取消个性。

无我,一是指忘我,即心灵自由驰骋,和外物交融在一起,达到物我两忘的境界;•二是指大我,指国家、民族和时代。

有我才能真诚,有个性。

无我才能不受限制并有普遍感和历史感。

2.有限与无限:有限指具体的诗句;无限指诗句中的内涵。

关键是写好有限。

3.虚与实:实是通过对客观形象的描绘

而直接传达给读者的信息。

虚是读者通过联想和想象而间接获得的信息。

虚实结合一是化实为虚,如“化景物为情思”,•二是化虚为实,把抽象感情与哲理赋予具体而生动的形象,运用比喻。

4.小与大:小与大指的是描写对象。

一味写小会限于琐屑;一味阔大则流于张狂。

浪漫主义比较阔大。

爱情诗易于琐屑。

毛诗过“大”。

一是应当小大相形,如“飘飘何所似?天地一沙鸥”。

二是以小见大,“红杏枝头春意闹”,“窗含西岭千秋雪”。