生物粘附凝胶剂的研究进展

- 格式:pdf

- 大小:94.48 KB

- 文档页数:2

眼部给药新剂型赵玲0743085096摘要:由于眼部生理结构复杂和诸多屏障的存在,许多药物对眼部疾病的治疗作用甚微。

为了更好地使治疗药物进入眼内发挥疗效,眼部给药的途径也是药剂学研究的热点之一。

本文就近年来凝胶系统、胶粒系统、微粒系统、植入剂等眼用给药途径的研究进展作一综述。

关键词:眼部、给药、制剂、剂型、进展眼睛是人体最敏感的器官之一,因此,制剂学上对眼用制剂的要求并不亚于注射剂。

现临床应用的剂型中以滴眼液为主,占上市产品的70%左右,其中62..4%为溶液型,8.7%为混悬型;还有少量的软膏剂,占17.4%。

与其它给药途径相比,眼部给药系统的研究进展十分缓慢,主要原因在于眼部高度的敏感性和独特的生理功能,限制了很多眼部给药剂型的临床应用。

综合近年来的文献报道,在胶粒系统、微粒系统、凝胶系统、眼部插入剂和植入剂、给药装置等领域的研究有较大进展,但亦存在很多问题,现简述如下。

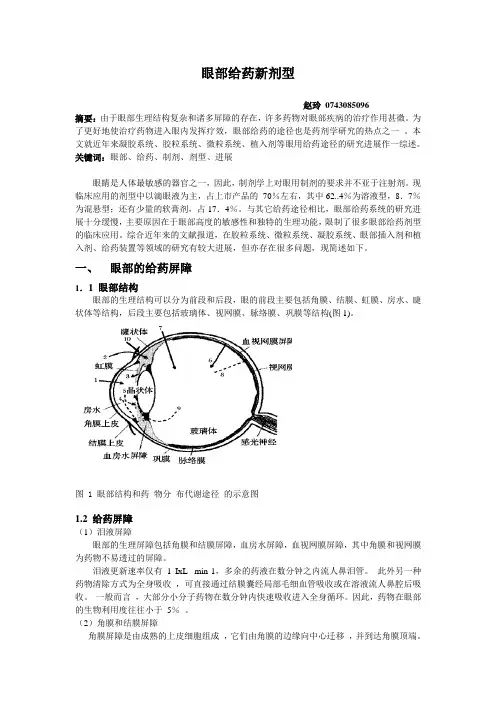

一、眼部的给药屏障1.1 眼部结构眼部的生理结构可以分为前段和后段,眼的前段主要包括角膜、结膜、虹膜、房水、睫状体等结构,后段主要包括玻璃体、视网膜、脉络膜、巩膜等结构(图1)。

图 1 眼部结构和药物分布代谢途径的示意图1.2 给药屏障(1)泪液屏障眼部的生理屏障包括角膜和结膜屏障,血房水屏障,血视网膜屏障,其中角膜和视网膜为药物不易透过的屏障。

泪液更新速率仅有 1 IxL ·min-1,多余的药液在数分钟之内流人鼻泪管。

此外另一种药物清除方式为全身吸收,可直接通过结膜囊经局部毛细血管吸收或在溶液流人鼻腔后吸收。

一般而言,大部分小分子药物在数分钟内快速吸收进入全身循环。

因此,药物在眼部的生物利用度往往小于5%。

(2)角膜和结膜屏障角膜屏障是由成熟的上皮细胞组成,它们由角膜的边缘向中心迁移,并到达角膜顶端。

最顶端的角膜上皮细胞形成紧密连接,限制了细胞间的药物渗透。

非角膜途径中药物主要通过结膜和巩膜渗透进入眼内组织,结膜的上皮细胞较角膜易渗漏,表面积也较角膜大得多。

生物粘合剂的生产及应用研究随着人们对环境保护和可持续发展的重视,绿色、安全、环保的生物粘合剂正逐渐成为人们广泛使用的一种新型化学材料。

本文将介绍生物粘合剂的生产技术和应用研究。

一、生物粘合剂的定义和分类生物粘合剂是一种通过生命体系的代谢作用而生成的具有粘性的物质,广泛应用于各个领域,如制造业、医药业和建筑业等。

根据产生生物粘合剂的生物体来源的不同,可以将其分为植物性、动物性和微生物性粘合剂。

植物性粘合剂以天然的树胶为原材料,具有良好的黏着性和柔软性。

它主要应用于木材加工、纸制品、食品饮料和制药等领域。

动物性粘合剂以胶原蛋白为主要成分,通过各种生物体的皮肤、骨骼、角等部位采集后进行加工制造。

它在医学和食品工业中具有重要的应用价值。

微生物性粘合剂是一种以微生物获得的生物粘合剂。

随着生物技术的发展,这种粘合剂已经得到越来越广泛的应用。

由于其低成本、环保、生物可降解等特性,微生物性粘合剂已经成为生物工程领域的研究热点。

二、生物粘合剂的生产技术生物粘合剂的生产技术包括采集原材料、发酵、加工制造和成品质量控制等环节。

1.采集原材料采集原材料是生物粘合剂生产的首要环节。

植物性粘合剂采集的原材料通常是天然树胶,多数情况下通过切割木栓细胞来采集。

动物性粘合剂则是通过专门的动物皮肤和骨骼采集。

2.发酵通过发酵技术可以加速微生物代谢过程,从而得到大量的生物粘合剂。

发酵过程中,需要注意确保发酵液的纯净度和营养物质的供给量。

此外,温度、pH值和溶液中氧气的含量也是关键的因素。

3.加工制造加工制造是将粘合剂原料进行加工和筛选,得到适合各种应用领域的粘合剂成品的过程。

这个过程需要严格的工艺流程和规范的操作流程。

4.成品质量控制成品质量控制是整个生产过程的重要环节。

它包括对成品的外观、物理和化学性质进行检查,以确保每一批产品都能符合相关标准和质量要求。

三、生物粘合剂的应用研究生物粘合剂具有环保、生物可降解等特性,且可以广泛应用于各个领域。

微生物絮凝剂的研究进展微生物絮凝剂应用云南省昆明第八届全国水处理混凝技术研讨会论文集嘲勰麓微生物絮凝剂的研究进展与发展趋势国峰陆斌黄晓琛(同济大学环境科学与工程学院,上海200092)〔摘要〕综述了微生物絮凝剂的研究进展,对产絮凝剂的微生物种类进行了总结,并讨论了絮凝反应条件、絮凝机理等研究近况。

对微生物絮凝剂在废水中的应用现状及发展趋势做了预测。

微生物絮凝剂无毒无害无二次污染的特性使其应用前景明显优于普通絮凝剂,但目前微生物絮凝剂的应用还大多处于菌种的筛选阶段,且存在成本较高的缺点,无法适应工业化生产的需要。

今后的工作主要集中于:高产菌株的筛选、培养条件的优化、微生物絮凝剂的化学组成和理化性质、絮凝剂的基因控制与表达、克隆技术等的研究.发展趋势是降低生物絮凝剂的生产成本.〔关键词】微生物絮凝剂;废水处理;絮凝机理1引言絮凝剂又称沉降剂,是一类可使液体中不易沉淀的固体悬浮颗粒(粒径104~10。

7cm)凝聚、‘沉淀的物质。

目前实际使用的絮凝剂,以无机的聚合氯化铝和有机合成的聚丙烯酰胺最为广泛。

我国从20世纪60年代开始研制和应用无机和有机合成高分子絮凝剂,但其使用容易造成二次环境污染。

据有关学者研究表明【l】,老年痴呆与现在广泛使用无机絮凝剂聚合氯化铝有关。

聚丙烯酰胺的单体(丙烯酰胺)具有强烈的神经毒性,其在聚合过程中的残留,是一个令人十分担忧的问题。

因此,微生物絮凝剂的安全、可生物降解、对人类健康无害、且对环境无二次污染的特点,引起人们极大的兴趣。

微生物絮凝剂是指微生物自身产生的具有絮凝活性的次生代谢产物。

絮凝性微生物能使离散微粒(包括菌体细胞自身)之间互相粘附,并能使胶体脱稳,形成絮状沉淀而从反应体系中分离出去。

此问题的研究在酵母酿酒工业中已有100多年的历史【21,高絮凝性微生物可用于处理废水。

以这类微生物制成的生物絮凝剂已经上市并有多种牌号,日本在这方面成果卓著【3羽。

经过驯化筛选或构建出的菌株,自身就可利用废物进行繁殖,在反应体系中发挥作用,在废水脱色方面的优势,比普通絮凝剂更具吸引力。

木质素复合水凝胶性能及应用的研究进展一、本文概述木质素复合水凝胶作为一种新型的生物材料,近年来在科研领域引起了广泛关注。

其独特的结构和性能,使其在生物医药、农业、环保等多个领域具有广阔的应用前景。

本文旨在综述木质素复合水凝胶的性能及其在各领域的应用研究进展,以期为推动该材料的进一步发展提供参考。

本文将首先介绍木质素复合水凝胶的基本概念和制备方法,阐述其独特的结构和性能特点。

随后,将重点综述木质素复合水凝胶在生物医药、农业、环保等领域的应用研究进展,包括药物载体、组织工程、农业保水、重金属离子吸附等方面的应用。

还将对木质素复合水凝胶的改性方法和性能优化进行探讨,以期提高其在实际应用中的性能表现。

本文将总结木质素复合水凝胶的性能特点和应用前景,展望其未来的发展方向和潜在应用价值。

通过本文的综述,希望能够为木质素复合水凝胶的研究和应用提供有益的参考和指导。

二、木质素复合水凝胶的制备木质素复合水凝胶的制备是其在各种应用中使用的前提。

木质素因其独特的化学和物理性质,如良好的生物相容性、可再生性、环境友好性以及在多种溶剂中的溶解性等,成为了制备复合水凝胶的理想选择。

复合水凝胶的制备过程涉及多个步骤,包括原料的选取、预处理、混合、交联反应以及后续的成型和干燥等。

原料的选取是关键。

木质素来源广泛,可以从不同的植物或工业废弃物中提取,如木材、农作物废弃物等。

这些原料经过破碎、研磨和提取等预处理后,得到纯度较高的木质素。

将木质素与其他高分子材料或纳米材料进行混合。

这些材料可以是天然高分子,如壳聚糖、海藻酸钠等,也可以是合成高分子,如聚丙烯酰胺、聚乙二醇等。

混合过程可以通过溶液共混、熔融共混等方法进行。

接下来,通过交联反应使木质素与其他高分子之间形成化学键合。

这可以通过引入交联剂,如甲醛、戊二醛等,或者使用光引发、热引发等方法进行。

交联反应可以使木质素复合水凝胶具有更好的稳定性、机械性能和吸水性能。

通过成型和干燥等步骤得到最终的木质素复合水凝胶。

抗菌水凝胶敷料的研究进展一、本文概述抗菌水凝胶敷料作为一种新型的生物医用材料,近年来在医疗领域的应用日益广泛。

其独特的抗菌性能以及良好的生物相容性使得其在伤口愈合、感染控制等方面展现出巨大的潜力。

本文旨在全面综述抗菌水凝胶敷料的研究进展,从抗菌水凝胶敷料的定义、分类、抗菌机制、制备方法以及临床应用等方面进行详细阐述。

本文还将对目前抗菌水凝胶敷料研究中存在的问题和挑战进行探讨,并展望其未来的发展趋势和应用前景。

通过本文的综述,旨在为相关领域的研究人员提供全面的参考和借鉴,推动抗菌水凝胶敷料的研究和发展。

二、抗菌水凝胶敷料的基础理论抗菌水凝胶敷料的研究与应用,根植于材料科学、生物医学、微生物学等多个学科交叉的理论基础。

其核心在于将水凝胶的高吸水、保水性能与抗菌剂的抗菌效果相结合,创造出一种既能提供湿润环境促进伤口愈合,又能有效抑制细菌感染的新型敷料。

水凝胶是一种由亲水性高分子通过化学或物理交联形成的三维网络结构,能够在水中迅速吸收并保留大量水分而不溶解。

这种特性使其成为理想的伤口敷料材料,因为它能够在伤口表面形成一个湿润的环境,有利于上皮细胞的迁移和增殖,促进伤口愈合。

抗菌水凝胶敷料的关键在于其抗菌性能的实现。

这通常通过在水凝胶中添加抗菌剂来实现,抗菌剂可以是无机抗菌剂(如银离子、锌离子等)、有机抗菌剂(如季铵盐、抗生素等)或天然抗菌剂(如壳聚糖、蜂胶等)。

这些抗菌剂通过破坏细菌的细胞壁、抑制细菌的代谢或干扰细菌的DNA复制等方式,达到杀灭或抑制细菌生长的目的。

抗菌水凝胶敷料还需要具备良好的生物相容性和生物降解性。

生物相容性是指材料在与生物体接触时,不会引起生物体的排异反应或毒性反应。

生物降解性则是指材料能够在生物体内或体外环境中逐渐分解,避免对生物体造成长期负担。

抗菌水凝胶敷料的研究进展不仅取决于水凝胶和抗菌剂的性能优化,还需要关注敷料的生物相容性和生物降解性。

未来,随着材料科学和生物医学的不断发展,抗菌水凝胶敷料有望在伤口愈合领域发挥更大的作用。

新型凝胶给药系统研究进展凝胶在现代药学中应用广泛,以凝胶为基质的缓释控释剂型,如胃滞留控释系统、凝胶骨架片等,得到了全面的研究。

适用于凝胶给药系统的药物甚多,亲水性药物、疏水性药物、酸性药物、阳离子药物、大分子药物、细胞组织等均可作为它的模型药物。

而且可以从口腔、鼻腔、眼粘膜、消化道粘膜、阴道、直肠、皮肤等途径给药。

Ramsey等[1]对氢氧化铝凝胶沉淀微球中阳离子药物丙咪嗪的释放作了研究。

他们发现对微球不同的洗涤方式、不同的加热方式及药物浓度的改变都会影响药物的释放。

陈玉林等[2]研究了云南白药凝胶。

该凝胶由云南白药、 5.5%氢氧化铝凝胶、去甲肾上腺素组成,口服治疗肝硬化合并上消化道出血,总有效率达97%。

但总的来说,有机凝胶是凝胶给药系统的主要研究对象。

因为有机凝胶中的有机化合物易与人体产生较好的生物相容性,生物粘附作用及生物可降解作用等。

目前,有机凝胶已被用于缓释、控释及脉冲释放等新型给药系统的研制。

有机凝胶又可分为亲脂性有机凝胶、亲水性有机凝胶和乳剂型有机凝胶三类。

1 亲脂性有机凝胶给药系统亲脂性有机凝胶由低分子有机化合物如烃类、脂肪醇类等聚合而成,具有安全、无毒、可生物降解、对皮肤刺激性小等特性。

Sherriff等[3]研究了正十二烷凝胶和正十二醇凝胶的流变学与药物释放特性。

由于在凝胶中加入了二氧化硅胶体,使药物水杨酸甲酯可与其产生氢键作用,在正十二烷凝胶中,水杨酸甲酯低浓度时增强凝胶强度,高浓度时可起增塑剂的作用。

而正十二醇凝胶中水杨酸甲酯无论任何浓度均可起增塑剂的作用。

研究还表明,在正十二烷凝胶中,药物水杨酸甲酯与硅烷醇基团的相互作用并不影响它释放。

Gemeidi 等[4]将液状石蜡与极微细烟雾状的氧化硅制成凝胶,在26~60℃之间均稳定。

药物水杨酸、苯佐卡因从其中释放的速度比在凡士林作基质的软膏剂中为快。

2 亲水性有机凝胶给药系统亲水性有机凝胶由天然或合成的高分子物质聚合而成。

生物黏附制剂黏附聚合物的国内外研究进展高翔;潘五九【摘要】本文简要了生物黏附制剂黏附聚合物的黏附作用机理、主要特点、分类及其在药物制剂中应用的国内外研究进展.【期刊名称】《黑龙江医药》【年(卷),期】2010(023)004【总页数】3页(P604-606)【关键词】生物黏附;聚合物;作用机理【作者】高翔;潘五九【作者单位】哈尔滨圣泰制药股份有限公司;哈尔滨圣泰制药股份有限公司【正文语种】中文【中图分类】R944.9生物黏附制剂是一类以水凝胶聚合物为药物载体,通过生物黏附作用,长时间黏附于粘膜而发挥治疗效果的药物制剂。

水凝胶聚合物的研究水平是生物黏附制剂发展的决定因素。

本文以下将就生物黏附聚合物的研究进展情况作一简要概述。

1 生物黏附聚合物黏附作用机理的研究进展1.1 目前尚没有系统完善的关于生物黏附作用机理的理论。

Longer,Robinson等人提出了三种假说:第一种是分子胶合理论,将细胞视为“砖”,将其表面的粘液视为“灰浆”。

第二种假说是DLVO理论,其认为要使细胞表面的带电基团相互粘和需要范德华力;第三种假说是分子受体理论,其认为生物黏附作用是通过受体-配体亲和作用来实现的。

进入20世纪90年代以来,在上述假说的基础上,人们又提出了另外几种理论来解释生物黏附的机理[1、2]。

1.1.1 电子转移理论:该理论认为生物黏附聚合物和粘液或粘膜上皮细胞相互接触时,由于电子的转移在它们之间的界面上形成双电子层,靠静电引力产生黏附作用,典型代表有带正电荷的聚氨基葡萄糖,其生物黏附作用主要是依靠其所带的正电荷。

1.1.2 吸附理论:该理论认为生物黏附聚合物主要通过次级化学键,如氢键、范德华力或亲水-疏水作用力等黏附于生物组织表面。

如聚卡波菲,卡波姆,氢键被认为是主导黏附作用力。

1.1.3 扩散-互穿理论:该理论认为生物黏附聚合物与粘膜表面物质相互扩散、渗透、缠绕,导致分子链之间相互缠绕产生黏附,是一种较为广泛接受的理论。

行业动态2017·08108Chenmical Intermediate当代化工研究胶粘剂-结构和研究进展*刘子洋(武汉市第十四中学 湖北 430000)摘要:作为高分子材料中的一员,胶粘剂很早就被人类开始使用,直到现在胶粘剂仍在我们生活中有着不可或缺的作用,本文向大家介绍了不同种类胶粘剂的结构,以及胶粘剂的未来发展方向。

关键词:胶黏剂;酚醛树脂;理论研究;结构;生物胶水中图分类号:T 文献标识码:AAdhesives —— Structure and Research ProgressLiu Ziyang(No.14 Middle School of Wuhan, Hubei, 430000)Abstract :As a member of polymer materials, adhesives have long been used by humans, until now adhesive still plays an indispensable rolein our life. This paper introduces the structure of different kinds of adhesive and the future development direction of adhesive.Key words :adhesive ;phenolic resin ;theoretical research ;structure ;bio – glue早在2000多年前,人们就开始使用胶粘剂,时至今日,胶粘剂在建筑,包装,航天,汽车,机械设备等各个领域都有着广泛的应用,对高新科学技术进步和人们日常生活改善有重大影响。

因此,研究各类胶粘剂十分重要。

本文将从胶黏剂的分类,组成等各个方面对其进行介绍。

1.胶粘剂的分类胶黏剂按化学成分可分为无机胶粘剂和有机胶粘剂。

无机胶粘剂的化学组成可为磷酸盐,硅酸盐,硫酸盐,硼酸盐等。

眼部给药研究进展摘要:由于眼部存在诸多给药屏障,使得许多药物对眼部疾病的防治效果欠佳。

为了使药物更好地发挥药效,许多新的给药方法和技术已成为研究热点。

对近年来国内外眼部给药的研究进展作一综述。

关键词:眼部给药;新剂型;新技术;药剂学由于眼睛特殊的解剖学构造及生理和生物化学性质,使得外源性物质难以进入其中。

这里的外源性物质也包括了用于治疗眼部疾病的药物,上述因素造成最突出的问题就是眼部给药后生物利用度低,个别药物由于鼻泪管引流会引起全身不良反应。

另外,传统的滴眼剂易从眼部流出,需要多次给药,眼膏剂易引起雾视,从而导致病人顺应性差。

为此,广大的药学工作者一直试图研究采用各种领域的新技术、新方法来提高眼部给药的生物利用度,改善药物疗效,增加临床用药的安全性和病人的顺应性。

鉴于此,眼部给药系统的研究越来越成为人们注目的焦点,本文就其研究进展进行综述。

1 前体药物(Prodrugs)前体药物是指将活性药物衍生化成药理惰性物质,但该惰性物质在体内经化学反应或酶反应后,能够回复到原来的母体药物,再发挥治疗作用。

前体药物相比于其母体药物而言,一方面能够改善其母体药物的膜渗透能力、溶解度和稳定性等物理化学性质;另一方面,还可以减轻快速代谢,掩盖不良气味,易于开发成制剂等。

SHIRASOKI[1]等报道了多种药物通过采用了前体药物的方法,改善了药物的角膜透过能力。

更昔洛韦的二肽单酯前体药物相比于其母体药物有着更好的角膜透过性和生物利用度[2]。

阿昔洛韦也被作为模型药物用于前体药物的研究。

与更昔洛韦相似,也是采用氨基酸或者肽类来修饰母体药物的,在改善了母体药物水溶性的同时,也降低了其毒性,并且增加了药物在体内的活性[3]。

软药(Soft drugs)是前体药物中特殊的一类,它被设计成易代谢失活,在完成治疗作用后,按预先规定的代谢途径和可以控制的速率分解、失活并迅速排出体外,从而避免药物的蓄积毒性。

可见,其最主要的特点是在发挥出最大的治疗效果的同时,产生最小的副作用。

原位凝胶研究进展及质量控制要点摘要:目的:介绍原位成型凝胶(即型凝胶)的概念、特点、研究现状及质量控制要点。

方法:对近年来国内外相关文献资料,以及实验研究遇到的问题进行归纳总结。

结果:结合眼用原位成型凝胶具有独特的作用特点及优势,目前已建立了有效的质量控制方法。

结论:原位成型凝胶具有良好的眼部应用前景,但这种新的给药系统的研究方法与传统眼用制剂有所不同。

为了考察这种新剂型的安全性和有效性,建立有效的质量控制方法是很有必要的。

关键词:眼用原位成型凝胶;温度敏感;pH敏感;体外释放;体内滞留眼部给药系统对于制药科学家来说是最有新意也是最有挑战性的给药系统之一[1],传统的眼用制剂(溶液、混悬液、凝胶)有很多局限性,如眨眼造成眼角膜的主动消除,治病效率不确定,视力模糊等。

但是原位成型凝胶(in Situ Forming Eye Ge1)在滴入眼中后因周围环境的改变而从原本的液体状态转变成具有粘-弹性的凝胶。

过去的几年中,关于这种给药系统曾有温度敏感型、pH敏感型、离子诱导型等文献报道。

各种类型的原位凝胶都有优点和缺点,所以在选择这种特殊的水凝胶的时候主要取决于主药本身的性质和临床使用的要求。

这几种特殊的水凝胶都是通过提高药物和眼角膜的接触时间来达到提高生物利用度的。

1 国内外研究现状国外在20世纪80年代就开始了眼用原位凝胶的研究[2],目前FDA已批准的一个产品——阿奇霉素眼用原位凝胶,属于温度敏感型眼用原位凝胶。

由INSITEVISION公司研制,使用了该公司的专利技术DURASITE。

国内眼用凝胶的研究一直是制剂领域的热点[3],目前已有多家研制单位开展眼用原位凝胶剂的临床研究,主要研究温度、pH敏感型眼用原位凝胶(in situ forming eye ge1),主要药物为抗生素和激素类,如妥布霉素原位(即型)眼用凝胶,用于眼睛的抗感染。

2 基质的选择由于主药的性质不同,我们需要选择合适的高分子材料作为基质,才能完成不同作用机理的原位凝胶的制备。

开题报告药学基于贻贝和大豆蛋白的生物胶黏剂研究一、理想的背景和意义随着木材工业的迅猛发展,木材胶黏剂的使用量也不断增大。

但是目前木材工业用胶粘剂仍是以“三醛胶”(脲醛树脂胶黏剂、酚醛树脂胶黏剂、三聚氰胺胶黏剂)为主。

但三醛胶在使用过程中会释放出甲醛,威胁人类健康。

因此研究开发环境友好的木材胶黏剂成为一个重大课题。

利用农产品和海洋产品等可再生资源生产环保的用于木材业的胶黏剂已引起世界各国的重视。

蛋白胶黏剂是指已含蛋白质为主要原料的天然胶黏剂。

按所用蛋白可分为动物蛋白胶黏剂和植物蛋白胶黏剂。

大豆蛋白是大宗农产品加工的主要副产物,来源广泛,可再生,经济实用。

但是粘结强度,耐水性、耐热性等均不高。

而海洋中的贻贝类生物蛋白质刚好可以有效的互补大豆蛋白的这些缺点。

我国海洋贝类资源丰富,舟山是全国著名的贻贝产地,养殖面积多达万亩,并且仍在高速发展。

贻贝大多生活在浅海岩石上,其蛋白具狠强的粘结性,研究表明这种软体动物体内含大量的3,4—二羟酚基丙氨酸,是产生粘附力的主要原因。

如果将贻贝蛋白和大豆蛋白进行有效地巧妙结合,将可能得到高效的绿色蛋白胶黏剂。

本课题以大豆蛋白和贻贝蛋白为原料。

对蛋白进行分离提纯、化学修饰制备高附加值的绿色木材胶黏剂。

项目的实施可提高我省农业、海洋水产养殖业的转化率,可以拓展豆粨和贻贝蛋白质的非食品领域的应用,解决日益增长的高端胶黏剂的市场需求,有效地解决部分领域的环境污染。

二、项目主要研究开发内容、技术关键和主要创新1,主要研究开发内容天然大豆蛋白胶黏剂的粘结力低,耐水性和耐热性差,不能达到工业使用要求。

本项目采用贻贝蛋白和大豆蛋白进通过尿素修饰进行复合,继而生产出合格的胶黏剂,内容如下(1),研究复合过程工艺参数如修饰剂添加量、温度。

时间等对胶粘强度和耐水性的影响;(2),研究贻贝蛋白与大豆蛋白复合胶黏剂的胶粘强度、耐水性;(3),分析贻贝蛋白复合技术提高胶粘强度的机理;探讨胶黏剂复合过程中的结构改变。

鼻腔给药研究进展余婷药学一班 2010071118【摘要】鼻腔给药由来已久,随着药物制剂新技术和新辅料的发展,其不仅可治疗鼻腔局部疾病,而且可通过鼻腔给药发挥全身作用。

鼻腔给药因能避免胃肠道降解和肝脏首过效应,具有生物利用度高、起效快、患者顺应性好等特点,为肽类和蛋白质类药物提供了一条非注射的有效给药途径。

而且研究发现,通过鼻腔给药可增加药物在脑组织中的分布,可用于治疗中枢神经系统疾病。

近年来,鼻黏膜给药制剂的研究呈迅速上升趋势。

但对于大分子药物而言,药物的经鼻吸收量很小,不能满足临床需求。

本文就鼻腔给药的研究进展进行综述,对影响鼻粘膜吸收的因素进行探讨,介绍鼻粘膜给药的一些新剂型。

【关键词】鼻粘膜给药;鼻腔生理;脂质体;吸收促进剂鼻粘膜给药(intranasal administration)不仅用于鼻腔局部疾病的治疗,也是全身疾病治疗的新型给药途径之一。

鼻粘膜给药的药物吸收式药物透过鼻粘膜向循环系统的转运过程,与鼻腔粘膜的解剖、生理以及药物本身的剂型因素和理化性质等有关。

目前已有甾体激素类、多肽类和疫苗类等药物的鼻粘膜吸收制剂上市或进入临床研究,如胰岛素鼻用制剂[1]。

一、鼻腔的生理结构及给药特点1.鼻腔的解剖生理鼻是呼吸道直接与外界相通的器官,由外鼻、鼻腔和鼻旁窦三部分组成。

鼻中隔将鼻腔分为结构相同的左右部分。

鼻腔从鼻前庭开始到鼻咽管,长度为12-14cm。

鼻腔中有呈皱褶状的上、中、下鼻甲,其表面积为150-200cm2。

鼻腔的空气通道呈弯曲状,气流一旦进入即受到阻挡而改变方向。

外界伴随空气进入鼻腔的粒子大部分沉积在鼻前庭前部,难以直接通过鼻腔到达气管[2]。

鼻腔可以分为三个功能区域:①鼻前庭区,位于鼻孔的开口处,表面覆盖复层的鳞状上皮,其上生长的鼻毛可以阻挡来自气流中的大颗粒;②呼吸区,表面覆盖假复层柱状上皮细胞,位于鼻腔的后三分之二部位;③嗅觉区,位于鼻腔的最上部。

其中嗅觉区大约10cm2,是将药物经鼻传递至脑部的主要部位。