西方美学精神

- 格式:ppt

- 大小:5.76 MB

- 文档页数:51

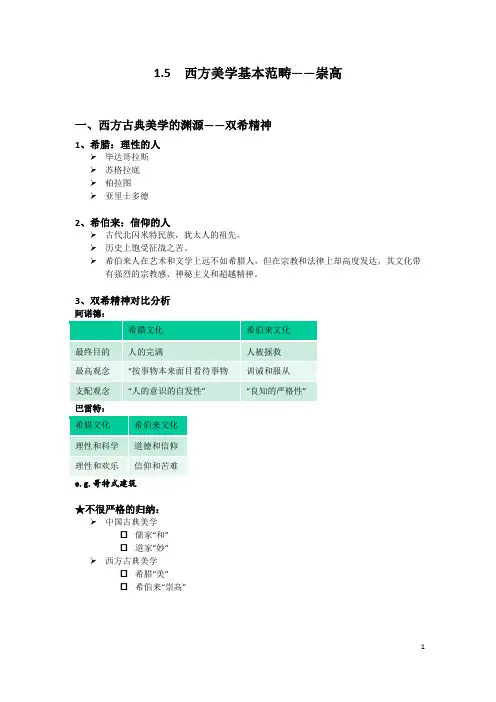

1.5 西方美学基本范畴——崇高一、西方古典美学的渊源——双希精神1、希腊:理性的人毕达哥拉斯苏格拉底柏拉图亚里士多德2、希伯来:信仰的人古代北闪米特民族,犹太人的祖先。

历史上饱受征战之苦。

希伯来人在艺术和文学上远不如希腊人,但在宗教和法律上却高度发达,其文化带有强烈的宗教感、神秘主义和超越精神。

3、双希精神对比分析阿诺德:e.g.哥特式建筑★不很严格的归纳:中国古典美学☐儒家“和”☐道家“妙”西方古典美学☐希腊“美”☐希伯来“崇高”二、朗吉弩斯的《论崇高》美学的基本范畴:优美、崇高、悲剧、喜剧崇高这个概念最初是由公元1世纪罗马诗人朗吉弩斯在《论崇高》中提出,指的是一种文章的雄辩风格,其效果是“使我们扬举,襟怀磊落,慷慨激昂,充满了欢乐的自豪感”,所以“崇高风格是一颗伟大心灵的回声”。

1、崇高的特征●自然界崇高的美学特征:数量的巨大和力量的强大,威严可怕,令人惊叹,人的实践尚未征服的奇异。

●社会生活和艺术中的崇高主要限于人格的伟大、精神的高远和感情的炽烈。

*朗吉努斯论崇高的五个来源:(1)庄严伟大的思想(2)慷慨激昂的热情(3)构想辞格的藻饰(4)高雅的措词(5)尊严和高雅的结构2、崇高的效果朗吉弩斯《论崇高》:“天之生人,不是要我们做卑鄙下流的动物;它带我们到生活中来,到森罗万象的宇宙中来,仿佛引我们去参加盛会,要我们做造化万物的观光者,做追求荣誉的竞赛者,所以它一开始便在我们的心灵中植下不可抵抗的热情——对一切伟大的、比我们更神圣的事物的渴望。

”●唤起人的尊严和自信,唤起人天生就有的追求伟大、渴望神圣的愿望。

●对人的感情产生强烈的效果,使人狂喜,让人震惊。

朗吉弩斯崇高范畴的提出以及对崇高效果——狂喜的强调,在美学史上具有重大的意义:☐艺术追求:理智→情感,规范法则→精神实质☐作品分析:抽象理论探讨→具体作品分析和比较☐创作方法:平易清浅的现实主义→追求宏伟的精神气魄的浪漫主义倾向。

三、作为审美范畴的崇高18世纪的欧洲普遍进入资产阶级革命时代,资产阶级在审美方面对浮华纤巧、彬彬有礼的封建贵族文明感到厌倦,他们向往粗犷的大自然,追求惊心动魄的境界,自然界中的崇高是矫揉造作的贵族上流社会无法体验到的。

人本主义美学思潮现代西方人本主义美学思潮是从19世纪哲学家叔本华和尼采的唯意志论美学发源的,具有浓厚的情感和非理性色彩。

主要包括直觉主义、表现主义、形式主义、精神分析主义、存在主义、新托马斯主义和法兰克福学派、心理学、现象学美学等等。

(一)表现主义美学表现主义美学是现代西方美学思潮中出现最早,影响最大的美学流派之一,其创始人是现代西方著名美学家、意大利著名学者克罗齐,另一位重要理论代表是当代英国著名理论家科林伍德。

克罗齐(1866-1952)《美学原理(纲要)》。

直觉即表现。

语言就是艺术,艺术不是物理的事实,不是功利的活动,不是道德活动,不是概念的或逻辑的活动,艺术不能分类。

其中艺术内容等于个人的瞬间情感,艺术形式等于表现着情感的意象。

科林伍德:《艺术原理》。

艺术是种富于想象力的情感的直接表现。

人人都是艺术家。

艺术是借助于想象活动而实现的经验认识形式。

真正的艺术却在于表现情感。

艺术是社会的良药,它为社会治疗最麻烦的心病,即意识所受到的腐败堕落。

”阿诺·理德:《美学研究》。

“美是完美的表现”“当一定的客体对于想象而言完美地表现了意义(恰到好处地表现了意义)时,我们就说它的表现是完美的。

在这种情况下,形式就变成为整体和意义的一个部分,这种复杂的自我完成的表现,我们就称之为‘美’。

”表现主义美学的基本观点是:美是对主体情感的成功表现,是纯粹主观的、精神性的直觉;它存在于人的思维形成概念之前,并且以抒情为根本特征;艺术的根本目的在于表现主体的情感,它是主体纯粹的想象,既不是有用的、善的东西,也不是诗人愉悦的东西;任何一个人都可以通过发挥其想象力表现直觉而成为艺术家。

(二)直觉主义美学柏格森(1859-1941法国)《时间与自由意志》《物质与记忆:身心关系论》《笑的研究》《形而上学导论》《创造的进化》《生命与意识》《道德与宗教的两个起源》。

他提倡直觉,贬低理性,认为科学和理性只能把握相对的运动和实在的表皮,不能把握绝对的运动和实在本身,只有通过直觉才能体验和把握到生命存在的“绵廷”。

人本主义美学思潮现代西方人本主义美学思潮是从19世纪哲学家叔本华和尼采的唯意志论美学发源的,具有浓厚的情感和非理性色彩。

主要包括直觉主义、表现主义、形式主义、精神分析主义、存在主义、新托马斯主义和法兰克福学派、心理学、现象学美学等等。

(一)表现主义美学表现主义美学是现代西方美学思潮中出现最早,影响最大的美学流派之一,其创始人是现代西方著名美学家、意大利著名学者克罗齐,另一位重要理论代表是当代英国著名理论家科林伍德。

克罗齐(1866-1952)《美学原理(纲要)》。

直觉即表现。

语言就是艺术,艺术不是物理的事实,不是功利的活动,不是道德活动,不是概念的或逻辑的活动,艺术不能分类。

其中艺术内容等于个人的瞬间情感,艺术形式等于表现着情感的意象。

科林伍德:《艺术原理》。

艺术是种富于想象力的情感的直接表现。

人人都是艺术家。

艺术是借助于想象活动而实现的经验认识形式。

真正的艺术却在于表现情感。

艺术是社会的良药,它为社会治疗最麻烦的心病,即意识所受到的腐败堕落。

”阿诺·理德:《美学研究》。

“美是完美的表现”“当一定的客体对于想象而言完美地表现了意义(恰到好处地表现了意义)时,我们就说它的表现是完美的。

在这种情况下,形式就变成为整体和意义的一个部分,这种复杂的自我完成的表现,我们就称之为‘美’。

”表现主义美学的基本观点是:美是对主体情感的成功表现,是纯粹主观的、精神性的直觉;它存在于人的思维形成概念之前,并且以抒情为根本特征;艺术的根本目的在于表现主体的情感,它是主体纯粹的想象,既不是有用的、善的东西,也不是诗人愉悦的东西;任何一个人都可以通过发挥其想象力表现直觉而成为艺术家。

(二)直觉主义美学柏格森(1859-1941法国)《时间与自由意志》《物质与记忆:身心关系论》《笑的研究》《形而上学导论》《创造的进化》《生命与意识》《道德与宗教的两个起源》。

他提倡直觉,贬低理性,认为科学和理性只能把握相对的运动和实在的表皮,不能把握绝对的运动和实在本身,只有通过直觉才能体验和把握到生命存在的“绵廷”。

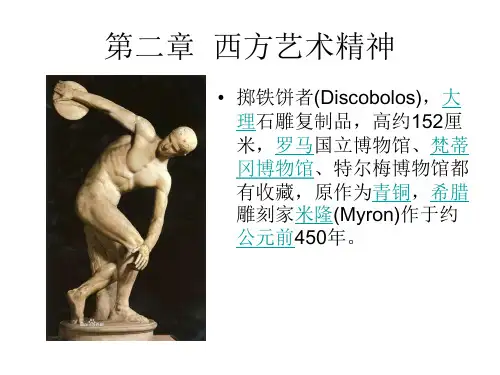

读·闻·观63浅谈西方美术史的人文主义精神金 洋摘要:人文精神是一种普遍的人类自我关怀,表现为对人的价值、命运的维护、尊严、追求和关切,对人类遗留下来的各种精神文化现象的高度珍视,对一种全面发展的理想人格的肯定和塑造。

而西方对于人文精神的体现则是通过许许多多的优秀的艺术作品。

随着历史的不断延续,西方艺术也在不断的发展中,透过这些艺术作品,就能能发现在各个时期的人们所产生的作用。

本论文的主要内容是浅谈西方艺术史的人文主义精神。

关键词:西方美术史;人文主义;精神西方艺术在历史的长河中不断蓬勃发展,历经了几千年风霜雨露的西方艺术可谓是表现出勃勃生机,无论是精美的绘画,栩栩如生的雕刻,还是气势恢宏的建筑等等,都是人类艺术宝库中的一笔巨大的财富。

在当今时代,也有着很多著名的艺术大师,他们所创作出来的作品也是独具特色。

不管是年代久远的古希腊艺术,还是近代的文艺复习艺术,都是西方艺术中最具有代表性的艺术,无不体现出人文主义精神。

具体表现如下:一、性是西方美术史中人文精神的重要体现西方有着大量艺术作品都是在毫不掩饰的表达性,在西方人们的思想中,性是他们最原始的人文主义精神,而这一种精神可以说是从西方艺术从诞生到如今都在通过大量的艺术作品表达出来,其中主要以绘画、雕刻的方式进行表达。

大多数艺术作品主要都是表达的都是爱情故事,这些都体现了西方人们对性的欣赏和尊重,人们是很认可性的,不认为那是羞耻的。

所以在西方的艺术创作邻域,性是一个不可缺失的主题。

[1]这里我们举一个大家熟知的且典型的例子:裸体雕塑《维纳斯》(图1),相信大多数人都在课本上看到过。

维纳斯是希腊神话中的阿佛洛狄忒,是罗马神话中代表爱和美的女神,所以透过维纳斯雕塑可以看到人们对爱情的向往,人文主义精神也就由此体现出来了。

雕像表现出的爱神维纳斯身材端庄秀丽,肌肤丰腴,美丽的椭圆形面庞,希腊式挺直的鼻梁,平坦的前额和丰满的下巴,平静的面容,流露出希腊雕塑艺术鼎盛时期沿袭下来的思想化传统。

从达·芬奇绘画浅谈文艺复兴的艺术精神摘要文艺复兴是西方历史上一场具有重要意义的思想解放运动,而谈起文艺复兴的艺术精神,我们可以从大量的艺术现象分析,其中绘画艺术是欧洲艺术世上的第一座高峰。

绘画的变化反映着思想的解放和艺术家的思考。

在众多的画家中,达·芬奇因其科学的思考和高超的绘画技巧被现代学者称之为“文艺复兴时期最完美的代表”。

分析他的绘画作品,我们可以对文艺复兴时期的艺术精神有系统的认识和理解。

关键词:文艺复兴;绘画;达·芬奇;艺术精神(一)文艺复兴的产生文艺复兴是14—16世纪在欧洲出现的一场新兴资产阶级反封建反教会的思想文化运动,它是封建社会解体、资本主义萌芽的历史条件下,以复兴古代文化为旗号(实际上不同于中世纪神学的古代文化)来作为反封建的思想武器。

它不是单纯的对古典文化的复兴,而是资产阶级摧毁神学而创立新文化的一种手段。

文艺复兴在整个西方历史乃至人类发展史上都具有十分重要的意义:它是西方艺术发展的第二座高峰,对各种门类的艺术都产生了重要的影响;它在思想解放上起着承上启下的关键作用,反对神学,强调现实,深刻影响着西方。

而意大利,作为文艺复兴的发源地,尤其是佛罗伦萨这座城市,更是文艺复兴的中心。

究竟是什么促成文艺复兴在意大利的兴起,而佛罗伦萨又是如何成为意大利众多城市中的佼佼者?我们可以从以下4个方面来大致了解一下:1.经济最初,意大利半岛的商业发达,是地中海经济区域繁荣的顶峰。

在这里有着发达的金融高利贷资本,其中包括:金融机构遍布沿海各个国家、设立了众多的商业中心点、银行制度也将近完善等,而这对佛罗伦萨的崛起都奠定了深厚的物质基础。

到12—14世纪,佛罗伦萨已经在商业、银行业乃至手工业都远远超过了同区的其他国家,又因地理优势成为教廷最主要的收税代理人,因此佛罗伦萨的商人们获得了不可计数的财富,尤其以美第奇家族为首的银行四大家为代表。

最重要的是,在佛罗伦萨就出现了“商人”、“银行高利贷者”、“工业资本家”三位一体的经济现象,大量资本集中在少数的富人家庭,这直接导致了资本主义关系的产生,佛罗伦萨也成为资本主义萌芽地,最终为文艺复兴的发展做好了阶级准备。

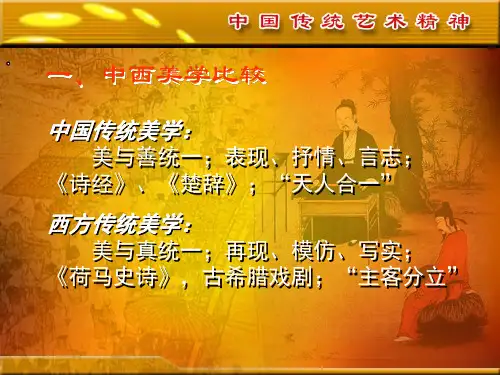

希腊精神与审美文化希腊精神和希伯来精神是西方美学与艺术的两个重要源头,两者相互对立,却同时影响着西方文化的发展。

在希腊文化中,美是一个至高无上的观念,是与浪漫联系在一起的。

希腊精神的核心是美与浪漫,最高观念是现世精神,最终价值是理想的人。

希腊神话中的神是可爱的,他们与人同形同性,他们同样会犯错,他们拥有和人一样的思想感情,和人一样的欲望;在希腊神话中,神人共居彼此交融,人与神居住在同一个世界,神人可以通婚,神人的后代便是希腊神话传说中的英雄。

希腊神话中有各种各样的神,神不会干涉人的信仰,人们的可以同时信仰不同的神,在一定程度上可以说是信仰自由。

而希伯来精神不同,在他们的神话中,世界只有唯一的神——上帝,上帝是至高无上的,无所不能的,人们只能信仰上帝这个唯一的神,这也是希腊精神与希伯来精神的不同之处。

因为信仰的不同,因为神的表现形式的不同,希腊人在一定程度上有信仰的自由,所以他们比较重视的是现世的享受,他们可以无拘无束地表现出他们对美的追求与向往,而不是像《圣经》中的因为亚当和夏娃的过错而导致人一生下来就是拥有原罪的,让人们想到的不是享受现世美好的生活而是约束自我已达到最终的救赎,从而在来生能够进入极乐的天堂。

希腊所流传的悲剧故事在我们看来并不是很悲的原因在于她带着一种命运的色彩,他们的悲剧与人的善恶无关,与之有关的是神的安排。

希腊传说里的悲剧,往往起源于神的旨意,因为是神的旨意,人是不能改变的,不管你如何地挣扎,如何地希望悲剧不会发生,最后的结果都是悲剧确确实实的产生了。

也因为这样,在希腊人的世界里,人的一生都是由命运决定的,所以在他们成功的时候,他们并没有沾沾自喜,在他们遇到挫折时,也没有呼天抢地,他们仍然按照自己原有的神活方式继续地生活下去,也正是因为这种思想,让他们能够在现实的生活中做到宠辱不惊,积极乐观。

希腊的都城雅典的命名是来自希腊神话中的智慧与战争女神娜,雅典娜传说古希腊的时候,智慧女神雅典娜与海神为争夺雅典的保护神地位而相持不下,。

第五章西方文化和艺术的精神特质文化和艺术是人类的心灵世界的表达,西方与东方的中国大不一样,西方人从一开始就认真地讨论“世界是什么”、“世界从哪里来”、“世界是否可以认识”等问题。

他们愿意用完美庞大的体系一次性、全面地解释清楚世界的内容结构和来龙去脉。

因此,西方人构筑了一个庞大、严密、分工明确的科学体系来一层层、一步步揭示世界。

在西方人看来,人类似乎可以理性规划并建设地球的未来,人类可以自觉地掌握自己的命运。

然而,现代人类在自然科学领域的重大发现,大都在转化为造福人类生活的工具之前,快速地转化为自我屠杀的方式。

而那些改造世界的“工具化理性”和“理性的工具”则快速消耗着人类居住的星球的能源和资产,迅速恶化着人类的生存环境。

于是,人类的理性可信度在现代的西方受到怀疑,心灵体验逐渐变得复杂和混乱,西方文化艺术开始变得标新立异、奇形怪状、花样百出。

由此,在西方的思想史上,人类的高贵与独特渐渐被剥夺、消解,在这一过程中,西方当代文化和艺术就像心灵的镜子,映照出不再“和谐”与“典雅”的一系列心理状态。

第一节西方艺术的文化社会背景每一个文化问题都会涉及艺术史的知识,而且与思想背景、文化观念、社会情境、价值态度、技术手段等因素密切相关。

亚里士多德说:“人是理性的动物”。

但在世界各民族中,理性思维能力的强弱却互有差别。

古希腊人建立的人本主义世界观和理性主义思维方式是西方文化的传统基因。

古希腊人征服自然的经验中逐渐认识了自然的规律,并从混沌的自然现象中看到了宇宙秩序的表现形式。

古希腊哲学家毕达哥拉斯(公元前582-507年)把一切自然现象归结为数学的法则,从而建立了完整的理性主义思想体系,并为西方文化的发展奠定了理性主义基调。

一、西方传统写实主义的文化背景图5-1 米开朗基罗《创造亚当》古希腊人对数学的信仰表现在其文化的各个领域,这一信仰在艺术中更是得到了突出表现。

古希腊艺术家根据数的规律,赋予艺术作品比例、大小、结构和节奏等要素。

西方美学精神现代转型视野中的波德莱尔诗歌创作应和论研究波德莱尔是法国文学史上最伟大的诗人和最卓越的批评家之一。

他所提出,并在文学创作中加以实践的应和论,是其试图用想象的乌托邦来对抗平凡刻板的现实社会的理想在艺术上的尝试,体现了现代美学由注重摹仿、再现自然和理念向注重表现情感、个性与想象的过渡。

标签:美学;现代转型;波德莱尔;应和论西方传统文艺理论在文学艺术与现实世界的关系这一问题上,一直以“摹仿说”为主流,主张文学艺术是对现实世界的摹仿和再现,而波德莱尔则在其文学创作中表现出强列的反自然倾向,认为艺术不摹仿任何给定的或外在的东西。

波德莱尔提出并在其作品中实践了“应和”论,认为自然中的万物、自然与人、人的各种感官以及各种艺术形式之间都存在着一种内在的应和关系,诗人应该在外在世界中寻找独特的意向,用象征的手法表现抽象的精神世界,从而揭示世间万物应和的奥秘。

一、波德莱尔应和论的内涵自古希腊以来,摹仿说在西方文艺理论中一直占据支配的地位,认为艺术根源于对现实世界的摹仿和再现。

而波德莱尔却认为,诗歌并不表现自然,它有着更为高贵的目的——“诗表现的是更为真实的东西,即只在另一个世界是真实的东西” 〔1〕103。

波德莱尔在《再论埃德加·爱伦·坡》中指出:“正是这种对于美的令人赞叹的、永生不死的本能使我们把人间及人间诸事看作是上天的一览,看作是上天的应和。

人生所揭示出来的、对于彼岸的一切永不满足的渴望最生动地证明了我们的不朽。

正是由于诗,同时也通过诗,由于音乐,同时也通过音乐,灵魂窥见了坟墓后面的光辉;一首美妙的诗使人热泪盈眶,这眼泪并非一种极度快乐的证据,而是表明了一种发怒的忧郁,一种精神的请求,一种在不完美之中流徙的天性,它想立即在地上获得被揭示出来的天堂。

” 〔1〕206这段话较为完整地概括了波德莱尔的应和理论,包含三个方面的含义:首先,波德莱尔认为“世界是一个复杂而不可分割的整体”,在“我们的世界”后面存在着“另一个世界”,这个世界较我们周围的世界更为真实,它是上帝根据自己和天堂的形象创造出来的。